新古典主義藝術

www.epa.url.tw 永續社 lin yeu chuang

古典復興,也稱為新古典主義,是指從古希臘和羅馬的“古典”藝術和文化中汲取靈感的藝術運動。新古典主義的興起與18世紀的啟蒙時代相吻合,並一直持續到19世紀初。18世紀的主要風格是巴洛克風格和洛可可風格。後者強調不對稱,鮮豔的色彩和裝飾,通常被認為是與新古典主義風格的直接對立,後者基於有序,對稱和簡單。隨著Grand Tour的日益普及,收集古董作為紀念品已成為一種時尚。這種收藏的傳統為許多偉大的藝術收藏奠定了基礎,並在整個歐洲傳播了古典復興。

新古典主義藝術是18世紀後期至19世紀初期在歐洲興起的一種藝術風格,與當時的啟蒙運動緊密相關。它的誕生反映了人們對理性與秩序的追求,並試圖從羅馬與希臘古典藝術中汲取靈感,對比於前期的巴洛克與洛可可風格,新古典主義提倡簡潔、莊重與嚴謹的藝術形式,並強調崇高的道德與英雄主義。

新古典主義的興起與18世紀考古學的發展有著密切關係。隨著龐貝(Pompeii)與赫庫蘭尼姆(Herculaneum)等古羅馬遺址的發掘,人們對古典文化的興趣大幅增加。考古學的進步提供了大量關於古典建築、雕塑與繪畫的具體資料,這些新發現不僅激發了藝術家的靈感,也讓古典藝術的形式與價值重新受到重視。與此同時,啟蒙運動強調理性與科學的觀點也促使新古典主義成為與洛可可風格的對立表現,洛可可的奢華與繁複在此時被視為矯揉造作,無法滿足人們對高尚美德與理性秩序的追求。

在建築領域,新古典主義藝術的表現尤為顯著,這種風格以嚴謹的比例、對稱的結構以及簡潔的裝飾為特徵。建築設計常以希臘神廟或羅馬公共建築為原型,使用巨柱、拱門、圓頂和三角楣飾等典型元素。這些設計元素展現了對古典建築形式的尊崇,同時也體現了啟蒙思想中對理性與簡約的重視。例如,法國的萬神殿(Panthéon)原是一座教堂,其設計靈感源於古羅馬萬神廟,以莊嚴對稱的外觀和簡潔有力的結構體現了新古典主義的核心理念。此外,英國的白金漢宮和美國的國會大廈也體現了新古典主義建築的典範特徵。

在繪畫方面,新古典主義強調對古典題材的描繪,特別是希臘與羅馬神話、歷史故事以及英雄主義的場景。畫面通常以嚴謹的構圖、清晰的線條與寫實的手法呈現,色彩上偏向冷靜與穩定,避免過於炫目或情感化的表現。法國畫家雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)是新古典主義繪畫的代表人物,其作品《荷拉斯兄弟的誓言》(The Oath of the Horatii)以強烈的情感表現和道德寓意為特點,展示了古羅馬兄弟為國家榮譽而犧牲的場景,作品中的人物造型、服裝和背景細節均受到古典雕塑的影響,體現了對古典形式的回歸。同時,大衛的另一部作品《蘇格拉底之死》(The Death of Socrates)則通過哲學家的英雄形象,展現了新古典主義對理性與美德的推崇。

雕塑是新古典主義藝術的另一重要領域,藝術家試圖通過恢復古典雕塑的簡潔與優雅來展現理性與高尚情感。雕塑家安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)是這一時期最具代表性的藝術家之一,他的作品如《帕里斯》(Paris)和《普賽克與丘比特》(Psyche Revived by Cupid’s Kiss),展現了精緻的細節與優美的比例,強調人物的理性美和情感深度。此外,卡諾瓦的雕塑以光滑的表面處理和完美的形式塑造,充分表達了新古典主義對古典雕塑的致敬。

新古典主義在裝飾藝術與室內設計中也有著重要的表現。家具、陶瓷、壁飾等設計常採用簡潔對稱的形式,並融合古典風格的裝飾元素,如花環、月桂冠和希臘式浮雕。色彩選擇以柔和的中性色為主,避免過於奢華的裝飾。這些設計反映了新古典主義對品味與秩序的重視,並在貴族與上層社會中廣受歡迎。

音樂方面,新古典主義雖然主要以視覺藝術與建築為核心,但其對音樂的間接影響也不容忽視。古典主義音樂家如海頓(Joseph Haydn)與莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart)的作品雖不完全屬於新古典主義,但他們在形式與結構上的嚴謹性與平衡美學與新古典主義的核心理念不謀而合。這一時期的音樂創作注重對稱的旋律與清晰的結構,追求簡潔與和諧的藝術效果。

新古典主義藝術在歐洲各國的影響廣泛而深遠。它不僅塑造了18世紀末與19世紀初的藝術與建築風格,還成為啟蒙思想的重要載體。無論是在繪畫、建築還是雕塑領域,新古典主義都展現出對古典形式的尊重與再創造,並通過理性與秩序的表達回應了當時社會對美德與啟蒙精神的渴望。

新古典主義逐漸發展為涵蓋所有藝術領域,包括繪畫,雕塑,裝飾藝術,戲劇,文學,音樂和建築。通常可以通過使用直線,最少使用顏色,形式簡單以及對古典價值和技術的堅持來識別這種風格。

在音樂中,這一時期見證了古典音樂的興起,在繪畫中,雅克·路易·大衛的作品成為古典復興的代名詞。但是,新古典主義在建築,雕塑和裝飾藝術中受到的影響最大,在同一媒介中的古典模型相當多且易於使用。雕塑尤其具有大量可供學習的古代模型,但是,其中大多數是希臘原始作品的羅馬副本。

Rinaldo Rinaldi,Chirone Insegna和Suonare La Cetra的Achille Achille:以古典風格執行並秉承古典主題,該雕塑是新古典主義風格的典型代表。

新古典主義建築以古典風格為藍本,與其他藝術形式一樣,在許多方面都是對旺盛的洛可可風格的一種反應。義大利建築師安德里亞·帕拉迪奧(Andrea Palladio)的建築在18世紀中葉非常流行。此外,在龐貝和赫庫蘭尼姆發現的考古遺址為許多基於古代羅馬重新發現的新古典室內設計帶來了許多風格價值。

義大利威尼托Lonedo di Lugo的Godi Valmarana別墅:Godi別墅是Palladio的第一批作品之一。其樸素的外觀,拱形的門口和最小的對稱性反映了他對古典風格價值的堅持。

新古典繪畫

新古典主義繪畫是18世紀後期至19世紀初期歐洲藝術的重要潮流,與啟蒙運動的理性精神和古典文化復興緊密相關。它反映了當時社會對道德、秩序和理性的推崇,藝術家試圖通過恢復古希臘與古羅馬藝術的風格和題材來傳達崇高的理想與倫理價值。新古典主義繪畫以嚴謹的構圖、清晰的線條和莊重的表現著稱,並且避免了前期洛可可風格的裝飾性與感性表達。

新古典主義繪畫的題材多來自古希臘和古羅馬的神話、歷史以及文學作品,特別是那些具有教育意義的英雄故事或道德寓意。畫作常試圖通過英雄主義、愛國精神以及崇高的道德行為來激勵觀者。例如,雅克-路易·大衛(Jacques-Louis David)的《荷拉斯兄弟的誓言》(The Oath of the Horatii)便是一個典型的例子。這幅畫描繪了古羅馬的荷拉斯兄弟為保衛國家榮譽而宣誓的場景,畫中的人物以堅定的姿態和肢體動作表現出對國家的忠誠與犧牲精神,而女性則以柔弱的姿態反襯出男性的剛毅與理性。

新古典主義繪畫的構圖強調嚴謹的對稱性與平衡,畫面中每一個元素都經過精心安排以增強視覺的秩序感。藝術家採用明確的焦點來引導觀者的視線,人物的排列通常以幾何形式呈現,例如三角形或矩形,以強化畫面的穩定性與和諧感。在《荷拉斯兄弟的誓言》中,大衛使用了明確的透視法來構建場景,背景中的拱門和柱子提供了視覺深度,同時增強了畫面的古典氛圍。

新古典主義繪畫的另一個重要特徵是對線條和輪廓的重視。與巴洛克或洛可可畫作中渾然一體的筆觸不同,新古典主義繪畫追求線條的精確與清晰,人物的輪廓分明,形體結構嚴謹,並具有雕塑般的質感。這種風格的靈感來自於古希臘與羅馬的雕塑,強調人體的比例與解剖結構的準確性。例如,大衛的《蘇格拉底之死》(The Death of Socrates)中,人物的姿態和肌肉線條展現出對人體結構的深入研究,並通過細膩的線條來表達哲學家蘇格拉底的堅毅與智慧。

在色彩運用方面,新古典主義繪畫傾向於冷靜而和諧的配色,以突出理性的氛圍。色調通常不過於鮮豔或強烈,而是選擇中性的灰、白、藍以及柔和的土色。這些顏色為畫面提供了一種沉穩與莊嚴的基調,同時避免了過度感性或情緒化的表達。背景的處理也簡潔而克制,通常以古典建築或簡單的風景為主,突出主題人物而不干擾視覺的焦點。

新古典主義繪畫在表達情感時強調內斂與理性,避免過於戲劇化的情感表達。人物的面部表情和肢體動作通常經過細緻的設計,以傳遞崇高而深刻的情感,而非單純的情緒外露。例如,在《布魯圖斯》(Brutus)中,大衛將主人公布魯圖斯描繪為一個內心掙扎但面容冷峻的羅馬元老,他剛剛下令處死自己的兒子以維護國家法律,畫面通過光線的對比和人物的對比姿態展現了理性與感性之間的張力。

新古典主義繪畫還反映了當時社會對公民美德與愛國精神的讚頌,這些主題常與啟蒙運動的思想相呼應。藝術家通過恢復古典世界的崇高理想來對抗當時社會的腐化與頹廢,為觀者提供一種理想化的美學價值和道德標準。這種風格的藝術作品在法國大革命期間特別受到推崇,被視為宣揚革命價值的重要工具,例如大衛的《馬拉之死》(The Death of Marat)便成為革命精神的象徵。

新古典主義繪畫不僅是對古典文化的致敬,也是對當時社會政治與文化的深刻反思。透過清晰的構圖、精確的線條與深刻的道德寓意,這一風格為18世紀後期的藝術創作樹立了新的標準,其影響延續至19世紀的學院派藝術,並對歐洲藝術史產生了深遠的影響。

新古典主義是從古代希臘和羅馬的古典藝術和文化中汲取靈感的藝術運動的術語。新古典主義的興起與18世紀的啟蒙時代相吻合,並一直持續到19世紀初。隨著“大巡迴賽”的到來-一種在歐洲度過的非常有趣的旅行,目的是向年輕人介紹擴展的文化和他們的世界人民-收集古物作為紀念品已成為一種時尚。這一傳統奠定了許多偉大收藏的基礎,並確保了新古典復興在整個歐洲的傳播。法國新古典主義風格將極大地促進法國大革命的紀念主義,同時強調美德和愛國主義。

新古典繪畫的特點是使用直線,光滑的油漆表面隱藏筆刷,光的描繪,最小的顏色使用以及清晰明快的形式定義。它的主題通常與希臘羅馬歷史或其他文化屬性有關,例如寓言和美德。洛可可繪畫的特點是塗料的柔軟性和輕鬆愉快的主題,是新古典主義風格的反面。雅克·路易·大衛的作品被廣泛認為是新古典主義繪畫的縮影。在大衛獲得成功之前,許多畫家將浪漫主義的各個方面與模糊的新古典主義風格進行了結合,但是這些作品並沒有引起觀眾的共鳴。通常,

大衛畫派

新古典主義繪畫在1785年的巴黎沙龍大衛· 霍拉蒂誓言取得巨大成功後獲得了新的動力。這幅畫是受皇家政府委託創作的,其風格是理想化結構和戲劇效果的完美結合。這幅畫引起軒然大波,大衛被認為在他的繪畫風格中完美地定義了新古典主義的品味。因此,他成為了運動的典型畫家。在霍拉蒂的誓言中,透視圖垂直於圖片平面。它由幾個古典英雄人物後面的暗黑拱廊所定義。劇院或舞台的元素讓人聯想起歌劇的宏偉。大衛很快成為法國著名畫家,並得到了政府的大力支持。在他漫長的職業生涯中,他吸引了300多名學生進入他的工作室。

雅克·路易·大衛(Jacques-Louis David)。霍拉蒂的誓言(1784):布面油畫。盧浮宮博物館,巴黎。

Jean-Auguste-Dominique Ingres是新古典主義歷史畫家和肖像畫家,是David的學生之一。安格爾(Ingres)致力於古典技術,他相信自己是古代大師風格的保守者,儘管後來他以浪漫主義風格繪畫題材。他的新古典主義作品的例子包括繪畫《維吉爾·雷丁到奧古斯都》(1812年)和《俄狄浦斯與 獅身人面像》(1864年)。David和Ingres都使用了高度有序的圖像,直線和清晰定義的形式,這些形式是18世紀新古典主義繪畫的典型特徵。

讓·奧古斯特·多米尼克·安格爾(1812)創作的《對奧古斯都的維吉爾讀》:布面油畫。沃爾特斯美術館。

儘管法國藝術學院的傳統和規則禁止婦女們研究裸體模型(這是執行有效的新古典主義繪畫的必要條件),但戴維認為婦女能夠產生成功的風格藝術,並歡迎許多學生。其中最成功的是最終贏得波拿巴家族的佣金的瑪麗-吉列明·貝諾斯特(Marie-Guillemine Benoist),以及贏得了遠至俄羅斯的讚助人的昂利克·蒙蓋茲(AngéliqueMongez)。

Marie-Guillemine Benoist的自畫像(1788年):Benoist(當時的Leroulx de la Ville)在這幅無蹟的畫布上繪製了大衛廣受讚譽的新古典主義繪畫中賈斯汀寧的盲目的將軍貝利撒留的乞討部分。觀眾的凝視和古典裝束的回歸顯示了她作為藝術家的自信和對藝術潮流的順應。

芒格斯(Mongez)最出名的是,她是少數幾個繪製具有紀念意義的主題的女性之一,其中經常包括男性裸體,這一壯舉遭到敵對的批評家經常襲擊她。

us修斯(Thusus)和皮里索斯(Pirithoüs)清除了強盜地球,從綁架 者手中拯救了兩名婦女。安格里克·蒙格斯(AngéliqueMongez,1806年):布面油畫。俄羅斯聖彼得堡冬宮博物館。

大衛的另一位學生Mongez和安托萬·讓·格羅斯(Antoine-Jean Gros),在大衛於1825年去世後,試圖延續新古典主義的傳統,但由於浪漫主義的日益普及而未能成功。

新古典雕塑

新古典主義雕塑是18世紀後期至19世紀初期歐洲藝術中的重要流派,其靈感源自古希臘和古羅馬的雕塑傳統,特別是在形式、主題與技法上深受古典藝術影響。這一風格的雕塑家以恢復古典雕塑的簡潔、莊嚴與理性美為目標,反映了啟蒙運動和新古典主義在整體藝術中對理性、秩序與崇高精神的推崇。新古典主義雕塑的特徵體現在形式的精確性、題材的英雄主義以及對人體美學的深入研究。

新古典主義雕塑以對人體的完美呈現為核心,雕塑家們試圖透過對解剖學與比例的深入理解來重現古典時代的理想化形象。他們強調人物的對稱性與肢體動作的平衡,注重每一處細節的雕刻以展現肉體的自然美。例如,安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)是新古典主義雕塑的代表人物,他的作品《普賽克與丘比特》(Psyche Revived by Cupid’s Kiss)展現了一種柔美與精確的平衡。這件作品中,人物的肌膚質感光滑細膩,姿態動人且充滿感性,但整體造型仍保持著新古典主義的嚴謹與理性。

新古典主義雕塑的題材多取自古希臘和古羅馬的神話、歷史事件以及文學作品,特別是那些能體現英雄主義與崇高道德的故事。雕塑中的人物通常被塑造成理性且自信的形象,傳遞出啟蒙時代的價值觀。例如,卡諾瓦的另一件作品《拿破崙作為戰神瑪爾斯》(Napoleon as Mars the Peacemaker)將拿破崙塑造成一位類似古代神祇的英雄形象,展現了新古典主義對英雄崇拜的表現。

在形式上,新古典主義雕塑強調簡潔與純粹,避免繁複的裝飾和過度的情感表達。雕塑家們通過清晰的輪廓與流暢的線條來塑造人物形象,這種技法受到了古希臘雕塑如《米洛的維納斯》(Venus de Milo)和《阿波羅·貝爾維德雷》(Apollo Belvedere)的影響。他們追求作品的永恆性與經典美,將雕塑視為超越時代的藝術形式。

新古典主義雕塑的另一個重要特徵是對材質的運用,尤其是對大理石的偏愛。大理石被視為能夠最佳呈現人體肌膚質感與光澤的材料,其溫潤與光滑的特性使人物形象更加生動。雕塑家經常花費大量時間對大理石進行拋光處理,以創造出一種接近完美的質感。卡諾瓦的《赫爾墨斯與普賽克》(Hermes and Psyche)便以其細膩的表面處理與逼真的人體刻畫聞名,作品中的人物宛如活生生的形象,令人驚嘆。

新古典主義雕塑還常結合建築設計作為整體藝術的一部分,特別是在紀念碑和公共雕塑中有所體現。這些作品通常帶有高度的象徵意義,用以紀念歷史事件或表彰重要人物。例如,法國雕塑家尚-安東尼·烏東(Jean-Antoine Houdon)為美國獨立戰爭領袖喬治·華盛頓(George Washington)創作的雕像便以新古典主義風格展現了華盛頓的領袖氣質。這座雕像中的華盛頓身著羅馬式的軍裝,手持劍與農耕工具,寓意著和平與力量的結合。

新古典主義雕塑雖然追求理性與完美,但並非完全拒絕情感的表達。雕塑家們注重在人物的面部表情與肢體動作中融入深刻但內斂的情感,使作品既有古典的理性之美,也能打動觀者。例如,卡諾瓦的《哀悼者》(The Mourner)中,人物的姿態與表情表現出深沉的哀傷,但整體仍然保持了新古典主義的簡潔與高雅。

新古典主義雕塑不僅在歐洲流行,也隨著啟蒙運動的傳播影響了美洲與其他地區,成為一種具有全球影響力的藝術形式。它將古典的形式美學與啟蒙時代的思想結合,創造出一種莊重、優雅且具有道德內涵的藝術表現。這種風格在19世紀逐漸被浪漫主義所取代,但其理性與完美主義的追求仍對後世的雕塑藝術產生了深遠影響。

與繪畫一樣,新古典主義在18世紀下半葉也進入了雕塑領域。除了啟蒙運動的理想之外,龐貝古城遺址的發掘開始引起人們對古典文化的新興趣。洛可可雕塑由以愛與歡樂為主題的小規模不對稱物體組成,而新古典主義雕塑則以真人大小達到巨大規模,並以英雄主義,愛國主義和美德為主題。

啟蒙運動哲學家伏爾泰(Voltaire)在其墓葬雕塑中以真正的新古典主義形式受到嘉獎。受古代羅馬版畫的影響,他以老人的身份出現,以表彰他的智慧。他穿著一件現代的平民上衣來表達自己的謙虛,而他的長袍則從遠處呈現出古老的羅馬長袍的外觀。像他的古代前輩一樣,他的面部表情和肢體語言暗示著一種學術上的嚴肅感。

伏爾泰墓。:巴黎萬神殿。

新古典雕塑家受益於豐富的古代模型,儘管大多數情況下是羅馬人復制的希臘青銅器。領先的新古典主義雕塑家一生都倍受讚譽。讓·安托萬·侯頓(Jean-Antoine Houdon)就是其中之一,他的作品主要是肖像畫,時常是半身像,但並沒有給理想主義者留下對保姆的個性的強烈印象。隨著他長期的職業生涯,他的風格變得更加古典,代表著從洛可可式魅力到古典尊嚴的相當平穩的發展。與某些新古典主義雕塑家不同,他並沒有堅持讓保姆穿著羅馬式的衣服或不穿衣服。他描繪了啟蒙運動的大部分傑出人物,並前往美國製作了喬治·華盛頓的雕像,以及托馬斯·杰斐遜,本傑明·富蘭克林的胸像和新共和國的其他名人。

讓·安托萬·侯頓(Jean-Antoine Houdon)(約1786年)的喬治華盛頓半身像

義大利藝術家Antonio Canova和丹麥藝術家Bertel Thorvaldsen都駐紮在羅馬,肖像也造就了許多雄心勃勃的真人大小的人物和團體。兩者都代表著新古典雕塑強烈的理想化趨勢。

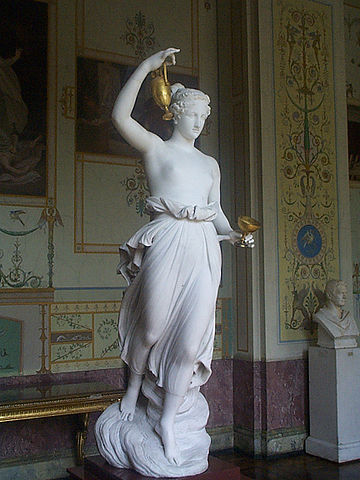

赫伯(Antonio Canova)(1800-05)。:俄羅斯聖彼得堡冬宮博物館。

卡諾瓦(Canova)輕盈而優雅,而索瓦爾德森(Thorvaldsen)更為嚴厲。這種差異體現在卡諾瓦的希伯(1800–05)中,她的模仿派幾乎模仿了活潑的舞步,因為她準備將甘露和傘果從一個小酒杯倒入聖杯中,以及索瓦爾德森的《哥白尼紀念碑》(1822-30)用指南針和渾天儀直立。

貝特爾·托瓦爾森(Bertel Thorvaldsen)的哥白尼紀念碑(1822–30)。:青銅。波蘭華沙。

新古典主義建築

新古典主義建築是18世紀中葉至19世紀初期在歐洲和北美流行的一種建築風格,與啟蒙運動和古典文化復興的思想密切相關。這種建築風格起源於對古希臘與古羅馬建築形式的重新探索與致敬,是對過於華麗的巴洛克與洛可可風格的反動,強調簡潔、對稱、秩序與理性。新古典主義建築試圖通過恢復古典時代的形式和美學,展現對理性、倫理和公共美德的推崇。

新古典主義建築的外觀特徵以簡潔、莊重為主,經常採用古典建築的元素如圓柱、三角楣飾、拱券和對稱的結構。這些元素在形式上強調清晰和穩定,且多用以表現權威和崇高的氛圍。例如,圓柱常模仿古希臘的多立克柱式(Doric)、愛奧尼柱式(Ionic)或科林斯柱式(Corinthian),而三角楣飾(pediment)則常出現在建築入口上方,成為建築的視覺焦點。法國的萬神殿(Panthéon)是新古典主義建築的代表作之一,其外觀靈感來自於古羅馬的萬神廟,但整體設計更加簡潔和理性,突顯了啟蒙時代的精神。

建築的整體佈局通常注重對稱性和比例的和諧。新古典主義建築以幾何形式為基礎,追求結構的平衡和規範化。建築物的正立面經常呈現出垂直和水平的嚴格對比,柱廊與牆面的交錯排列強調了空間的層次感。英國的白金漢宮(Buckingham Palace)便是一個典型例子,其外觀對稱且莊重,柱式結構與寬闊的中央入口形成穩定的視覺效果,展現了新古典主義的宏偉氣質。

新古典主義建築的內部設計也注重莊重與簡潔的美感,但仍保留了一定的奢華性。室內空間的佈局通常規整,房間彼此之間的過渡線條清晰,強調功能的劃分。天花板和牆面的裝飾常以浮雕或繪畫表現,內容多取材於希臘與羅馬的神話故事或歷史場景,展現對古典文化的致敬。色彩運用則偏向於柔和的中性色調,如白色、大地色和金色,營造出莊嚴而和諧的氛圍。法國的凡爾賽宮內的小特里亞儂(Petit Trianon)是一個典型例子,其內部空間通過簡約的裝飾和有序的佈局,表現出一種雅致的氛圍。

新古典主義建築在公共建築和紀念性建築中尤為盛行,因為它的形式和風格能有效傳達權威性與公共價值。許多國家的國會大廈、市政廳和博物館在這一時期採用了新古典主義風格。例如,美國國會大廈(United States Capitol)便以其宏偉的圓頂與對稱的結構成為新古典主義建築的標誌性作品。該建築結合了古羅馬建築的元素和美國民主的象徵意涵,展現了新古典主義在文化與政治上的意義。

在紀念性建築方面,新古典主義建築強調簡潔而莊重的結構,以表達對歷史事件或人物的致敬。例如,位於巴黎的馬德萊娜教堂(La Madeleine)原是一座紀念拿破崙軍隊的寺廟,其設計靈感來自古希臘神廟,正立面以52根科林斯柱組成,象徵著莊嚴與永恆的力量。同樣,柏林的勃蘭登堡門(Brandenburg Gate)則模仿了古希臘的城門設計,以柱式結構與雕塑表現了權威與歷史的象徵意涵。

新古典主義建築的材料運用多以石材為主,例如大理石、砂岩和花崗岩,強調建築的穩定性與永恆性。此外,建築表面的處理也強調平滑與簡潔,避免過多的裝飾和雕刻,以突顯其理性之美。這一時期的建築技術在結構上更加先進,拱券與圓頂的運用不僅增強了建築的空間感,也提升了結構的穩固性。

新古典主義建築的影響範圍不僅限於歐洲,還隨著殖民與文化交流傳播到北美、南美和亞洲地區。特別是在美國,許多重要建築如聯邦法院、州議會大廈以及紀念碑等都體現了新古典主義的風格,成為美國建國精神與古典民主理想的象徵。

新古典主義建築在19世紀後期逐漸被浪漫主義與折衷主義所取代,但其對形式美、結構理性與古典文化的致敬仍然影響著後續的建築設計。這一風格不僅是18至19世紀建築藝術的高峰,也為現代建築提供了重要的美學與技術參考。

始於18世紀中葉的新古典主義建築懷著Graeco-Roman時代的古典歷史,文藝復興時期和巴洛克經典風格,以啟蒙運動為基礎傳達新時代。這一運動的細節體現在對洛可可風格的自然主義裝飾品的反應,而建築風格則體現於後期巴洛克風格的一些經典特徵。在最純粹的形式上,新古典主義是一種主要源自古典希臘和羅馬建築的風格。從形式上講,新古典主義建築強調牆壁,並對其各個部分保持獨立的身份。

法國新古典主義的第一階段以路易十六風格的建築師來表達,例如安格·雅克·加布里埃爾(Petit Trianon,1762–68)。安格·雅克·加布里埃爾(Ange-Jacques Gabriel)是凡爾賽宮的首席建築師,他為王宮設計的新古典主義風格在18世紀中葉的法國建築中占主導地位。

昂格·雅克·加布里埃爾。小特里亞農城堡。:凡爾賽宮公園內的Petit Trianon展示了路易十六時期的新古典主義建築風格。

法國大革命後,新古典主義的第二階段以18世紀後期的Directoire風格表達。執政官的風格反映了革命者對共和黨羅馬價值觀的信念。這種風格是裝飾藝術,時尚特別是家具設計的一個時期,與革命後的法國導演(1795年11月2日至1799年11月10日)並存。該風格使用新古典主義建築形式,最小的雕刻,高紋理飾面的平面展開以及實用的裝飾畫。Directoire風格主要由建築師和設計師Charles Percier(1764-1838)和Pierre-François-LéonardFontaine(1762-1853)共同建立,他們在巴黎的凱旋門(Arc de Triomphe)合作,被認為是法國新古典主義建築的象徵。

凱旋門:凱旋門雖然於19世紀初完成,但像徵著統治Directoire時期的法國新古典主義建築。

儘管新古典主義建築採用與巴洛克晚期建築相同的古典詞彙,但它傾向於強調其平面性而不是雕塑性。投影,衰退及其對明暗的影響更加平坦。雕刻浮雕較為平整,往往以帶狀,平板或鑲板的形式框起。它清晰表達的各個特徵是孤立的,而不是相互滲透,自治且完整的。

在新古典主義時期,甚至神聖的建築也被古典化。萬神殿位於巴黎拉丁區,最初是為紀念聖吉納維芙而建造的教堂,用來容納藏有聖物的聖物箱。然而,在法國大革命期間,萬神殿世俗化,成為伏爾泰和讓·雅克·盧梭等啟蒙運動聖賢的安息之地。設計師雅克·格曼·索弗洛特(Jacques-Germain Soufflot)的意圖是將哥特式大教堂的亮度和亮度與古典原則相結合,但作為陵墓的作用要求將哥特式大窗戶擋住。1780年,Soufflot去世,由他的學生Jean-Baptiste Rondelet代替。

Jacques-Germain Soufflot(原始建築師)和Jean-Baptiste Rondelet。萬神殿。:始於1758年,1790年完成。

類似於羅馬神廟,萬神殿是通過一個三列柱(在本例中為科林斯柱)和古典山形飾物組成的門廊進入的。以與古希臘更緊密相關的方式,在整個三角形空間中裝飾山形飾物。在山ped的下面,碑文翻譯為:“對偉人,感恩的家園。” 另一方面,圓頂受文藝復興時期和巴洛克風格的前輩的影響更大,例如羅馬的聖彼得大教堂和倫敦的聖保羅大教堂。

從思想上講,新古典主義是對回歸羅馬藝術的“純淨”的渴望的徵兆。該運動的靈感還來自對古希臘藝術的模糊理解(“理想”),在較小程度上是16世紀文藝復興時期的古典主義,這也是學術晚期巴洛克式建築的淵源。在18世紀早期的某些歐洲建築中可以檢測到一種抗洛可可菌株。這種應變在格魯吉亞英國和愛爾蘭的帕拉第奧式建築中最為生動。

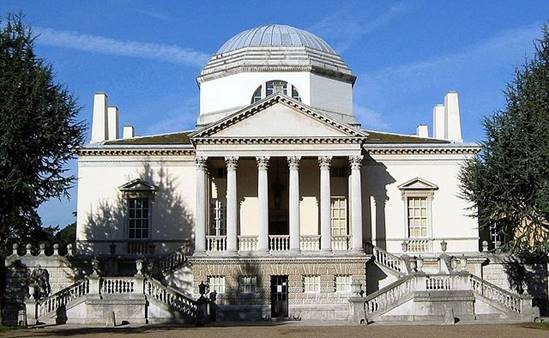

伯靈頓勳爵。Chiswick House:西倫敦的Chiswick House的設計受到Palladio國內建築的影響,尤其是威尼斯的Rotunda別墅。階梯形的圓頂和寺廟外牆顯然受到羅馬萬神殿的影響。

巴黎後期巴洛克式建築的古典化風格也可以看出古典主義的趨勢。它是一種強大的自我約束架構,目前在學術上可以選擇“最佳”羅馬模型。通過倖存下來的羅馬建築的實測圖紙的建築版畫的媒介,這些模型越來越可供近距離研究。

在19世紀及以後,法國新古典主義仍然是學院派藝術的主要力量-與浪漫主義或哥特式復興一直保持對立。