Lizards 蜥蜴生態

第一章 蜥蜴簡介

蜥蜴是爬行動物中最為多樣化的群體之一,它們在地球上的存在歷史可以追溯到遙遠的過去。作為脊椎動物中適應能力極強的一群,蜥蜴在全球各種生態系統中扮演著重要角色。

蜥蜴的多樣性令人驚嘆,從體型微小如指甲大小的壁虎,到體長可達3米的科莫多巨蜥(Komodo dragon),蜥蜴的形態變化極為豐富。目前,科學家已經描述了超過6000種蜥蜴,而且每年仍在不斷發現新的物種。這些物種分屬於約40個科,每個科都有其獨特的特徵和生態位。

在分類學上,蜥蜴屬於爬行綱(Reptilia)有鱗目(Squamata),與蛇類同屬一個目。雖然蜥蜴和蛇類在外形上有明顯區別,但從演化角度來看,蛇實際上是一種特化的無腿蜥蜴。大多數蜥蜴都有四肢、外耳孔和可活動的眼瞼,這些特徵將它們與蛇類區分開來。然而,也有一些蜥蜴物種演化出類似蛇的體型,如無腳蜥(legless lizards)。

蜥蜴在生態系統中扮演著多重角色。作為中等體型的動物,它們既是捕食者也是獵物,在食物鏈中佔據重要地位。許多蜥蜴以昆蟲為食,有助於控制害蟲數量;而一些大型蜥蜴則可能捕食小型哺乳動物或鳥類。另一方面,蜥蜴本身也是許多動物的食物來源,包括鳥類、蛇類和哺乳動物。此外,一些蜥蜴種類是重要的種子傳播者,對維持植物多樣性有積極作用。

從演化歷史的角度來看,蜥蜴的起源可以追溯到二疊紀末期或三疊紀早期,大約2.5億年前。在漫長的演化過程中,蜥蜴經歷了多次適應性輻射,逐漸演化出適應各種生態環境的特徵。例如,沙漠環境中的蜥蜴演化出了特殊的鱗片結構和行為模式,以適應高溫乾燥的環境;而樹棲蜥蜴則發展出了特化的腳趾結構,能夠牢固地抓握樹枝。

蜥蜴在人類文化中也佔有重要地位。在許多古老文明中,蜥蜴被視為神聖或具有象徵意義的生物。例如,在古瑪雅文化中,蜥蜴被認為是智慧和再生的象徵。在澳大利亞原住民的傳說中,巨蜥常常作為創世神話的主角出現。在現代社會,蜥蜴仍然在人類生活中扮演著多種角色,從寵物到生態旅遊的吸引物,再到科學研究的重要對象。

蜥蜴的適應能力和多樣性使它們成為研究進化生物學、生態學和行為學的理想模型生物。通過研究蜥蜴,科學家們可以深入了解物種如何適應不同環境、應對氣候變化,以及生物多樣性的形成機制。例如,加拉帕戈斯群島的海鬣蜥(marine iguana)是研究適應性進化的經典案例,它們是世界上唯一能夠在海中覓食的蜥蜴。

蜥蜴的生理特徵也十分獨特。作為變溫動物,蜥蜴的體溫隨環境溫度變化而變化,這使得它們能夠在各種氣候條件下生存。許多蜥蜴種類具有自斷尾的能力,這是一種重要的防禦機制。當遇到危險時,蜥蜴可以主動斷掉尾巴以吸引捕食者的注意力,從而逃脫。更令人驚奇的是,大多數蜥蜴能夠再生斷掉的尾巴,儘管再生的尾巴通常在結構上與原來的有所不同。

蜥蜴的感官系統也非常發達。許多蜥蜴擁有優秀的視力,能夠感知色彩和動作。一些種類,如壁虎,甚至能夠在極低光線條件下看清物體。此外,蜥蜴還擁有發達的化學感受器,它們通過舌頭和特殊的器官(稱為犁鼻器)來感知環境中的化學信號,這對於尋找食物、識別同類和探測捕食者都至關重要。

總的來說,蜥蜴是一群極其多樣化、適應性強且在生態系統中扮演重要角色的爬行動物。它們不僅在科學研究中具有重要價值,也在人類文化中佔有特殊地位。隨著我們對蜥蜴的了解不斷深入,它們在生物多樣性保護、生態系統平衡維護以及環境變化研究等領域的重要性也日益凸顯。

1.1 多蜥蜴樣性與分類

蜥蜴是爬行動物中最為豐富多樣的群體之一,其種類繁多、形態各異,適應了地球上幾乎所有的陸地生態系統。從炎熱的沙漠到潮濕的熱帶雨林,從海平面到高山地區,幾乎都能看到蜥蜴的蹤跡。這種驚人的多樣性不僅體現在物種數量上,更反映在它們的形態、生理和行為特徵的巨大變異中。

目前,科學家已經描述了超過6,000種蜥蜴,而且每年仍在持續發現新的物種。這些物種分屬於大約40個科,每個科都有其獨特的特徵和生態位。蜥蜴的體型範圍極廣,從體長僅1厘米的迷你壁虎,到體長可達3米的科莫多巨蜥(Komodo dragon),展現了令人驚嘆的尺寸多樣性。

在分類學上,蜥蜴屬於脊索動物門(Chordata)、爬行綱(Reptilia)、有鱗目(Squamata)。有鱗目包括所有的蜥蜴和蛇類,以及一些特化的無腿蜥蜴,如蛇蜥科(Amphisbaenidae)的成員。值得注意的是,從演化的角度來看,蛇實際上是一種高度特化的無腿蜥蜴,這一觀點得到了現代分子生物學研究的支持。

蜥蜴的主要科屬包括鬣蜥科(Iguanidae)、石龍子科(Scincidae)、壁虎科(Gekkonidae)、變色龍科(Chamaeleonidae)、蜥蜴科(Lacertidae)等。每個科都有其獨特的特徵和生態適應。例如,鬣蜥科的成員通常體型較大,多為草食性,在美洲熱帶地區分布廣泛。石龍子科是最大的蜥蜴科,其成員遍布全球,多具有光滑的鱗片和圓筒形的身體。壁虎科的成員則以其能夠在垂直光滑表面攀爬的能力而聞名,這得益於它們腳趾上特殊的黏附結構。

蜥蜴的多樣性還體現在它們的生態位和生活方式上。有些蜥蜴是地棲的,如許多蜥蜴科的成員;有些則是樹棲的,如變色龍和許多鬣蜥;還有一些適應了沙漠環境,如飛蜥(Draco)屬的成員,它們能夠利用側腹的皮褶滑翔。一些蜥蜴甚至適應了半水棲的生活方式,如海鬣蜥(Marine Iguana),它們能夠在海中覓食。

蜥蜴的形態多樣性與它們的生態適應密切相關。例如,生活在沙漠中的蜥蜴通常具有較長的四肢和尾巴,有助於它們在鬆軟的沙地上快速移動。相比之下,生活在落葉層中的蜥蜴,如一些石龍子科的成員,往往具有較短的四肢和圓筒形的身體,便於在枯枝落葉間穿行。樹棲蜥蜴則常常具有側扁的身體和長尾,有利於在樹枝間保持平衡。

蜥蜴的多樣性還體現在它們的生理特徵上。雖然大多數蜥蜴都是變溫動物,但它們調節體溫的方式卻各不相同。一些沙漠蜥蜴能夠通過快速奔跑來提高體溫,而另一些則通過改變體色來調節吸收的熱量。某些高海拔或高緯度地區的蜥蜴甚至進化出了某種程度的耐寒能力。

在繁殖策略上,蜥蜴也表現出極大的多樣性。大多數蜥蜴是卵生的,但也有一些是胎生的,特別是生活在寒冷環境中的物種。一些蜥蜴物種甚至能夠通過單性生殖繁衍後代,如一些壁虎科的成員。繁殖行為也各不相同,從簡單的季節性交配到複雜的求偶展示和領地防衛,蜥蜴展現了豐富多彩的繁殖策略。

蜥蜴的多樣性還體現在它們的食性上。雖然大多數蜥蜴是昆蟲食性的,但也有許多例外。一些大型蜥蜴,如科莫多巨蜥,是肉食性的,能夠獵捕大型哺乳動物。鬣蜥科的許多成員則是草食性的,主要以植物為食。還有一些蜥蜴是雜食性的,能夠根據環境和季節變化調整diet。

在分類學研究中,傳統上主要依賴形態特徵來區分和分類蜥蜴物種。然而,隨著分子生物學技術的發展,DNA分析正在革新我們對蜥蜴系統發育的理解。這些新技術不僅幫助科學家發現了許多隱蔽物種,還揭示了一些出人意料的親緣關係。例如,最近的研究表明,傳統上被歸類為蜥蜴的無腿蜥實際上與蛇的親緣關係更近。

蜥蜴的多樣性不僅體現在當代物種中,從化石記錄中我們也可以看到蜥蜴在漫長的演化歷程中所呈現的多樣性。例如,已滅絕的巨型海生蜥蜴莫薩龍(Mosasaurs)曾經是中生代海洋中的頂級捕食者,體長可達17米。這些化石記錄幫助我們理解蜥蜴如何適應不同的生態環境,以及它們在地質時期的演化過程。

蜥蜴的多樣性和適應性使它們成為研究進化生物學、生態學和行為學的理想對象。通過研究不同環境中蜥蜴的適應性特徵,科學家們可以深入了解生物如何應對環境變化,這對於預測和應對全球氣候變化的影響具有重要意義。此外,蜥蜴的多樣性也使它們成為生物多樣性保護工作中的重要指標生物。

然而,儘管蜥蜴表現出如此豐富的多樣性,但它們也面臨著嚴峻的生存威脅。棲息地破壞、氣候變化、非法捕獵和外來物種入侵等因素正在威脅許多蜥蜴物種的生存。據國際自然保護聯盟(IUCN)的數據,目前有超過20%的已評估蜥蜴物種面臨滅絕風險。保護蜥蜴的多樣性不僅對於維持生態系統的平衡至關重要,也是保護地球生物多樣性的重要組成部分。

蜥蜴的多樣性和分類研究仍在不斷深入。隨著新技術的應用和對偏遠地區的探索,科學家們仍在持續發現新的蜥蜴物種。這些發現不斷豐富著我們對蜥蜴多樣性的認知,也為我們理解生物演化和適應提供了寶貴的資訊。同時,對蜥蜴多樣性的研究也在不斷推動分類學方法的革新,促進了整個生物學領域的發展。

1.2 蜥蜴的生態角色

蜥蜴作為地球生態系統中的重要成員,在維持生態平衡中扮演著多種關鍵角色。這些角色不僅體現在它們作為食物網中的重要環節,還反映在它們與其他生物之間複雜的互動關係中。蜥蜴的生態功能涵蓋了從初級消費者到高級捕食者的廣泛範疇,同時它們還參與了授粉、種子傳播等生態過程,對生態系統的健康和穩定性產生深遠影響。

在食物網中,蜥蜴佔據了多個營養級別。大多數蜥蜴是昆蟲的重要天敵,在控制昆蟲種群數量方面發揮著關鍵作用。例如,許多小型蜥蜴主要以蚊子、蒼蠅、蚱蜢等昆蟲為食,有效地控制了這些可能成為農業害蟲或疾病傳播媒介的昆蟲數量。在城市環境中,壁虎等蜥蜴更是控制家居害蟲的天然幫手。通過這種方式,蜥蜴不僅維持了生態平衡,還間接地為人類健康和農業生產做出了貢獻。

另一方面,一些大型蜥蜴如科莫多巨蜥(Komodo dragon)則是生態系統中的頂級捕食者。這些蜥蜴能夠捕食包括鹿、野豬甚至水牛在內的大型獵物,從而調節這些草食動物的種群數量,間接影響植被結構和分佈。在一些島嶼生態系統中,大型蜥蜴甚至可能是唯一的大型陸地捕食者,其存在對於維持整個生態系統的平衡至關重要。

蜥蜴不僅是捕食者,同時也是許多動物的獵物。鳥類、蛇類、哺乳動物等都以蜥蜴為食,使得蜥蜴成為能量從低營養級向高營養級傳遞的重要中介。在某些生態系統中,蜥蜴可能是某些捕食者的主要食物來源。例如,一些專門捕食蜥蜴的蛇類,其生存和繁衍在很大程度上依賴於蜥蜴種群的健康狀況。

除了作為食物網的重要組成部分,蜥蜴還在生態系統中扮演著其他重要角色。一些蜥蜴物種是重要的授粉者和種子傳播者。例如,在加拉帕戈斯群島,陸鬣蜥(Land Iguana)是某些仙人掌物種的主要授粉者。這些蜥蜴通過食用仙人掌的花朵和果實,將花粉從一株植物傳播到另一株,同時通過排泄物傳播種子。這種互利共生的關係對於維持島嶼生態系統的平衡至關重要。

一些蜥蜴物種還可以被視為生態系統工程師。它們通過挖掘洞穴或改變土壤結構來改變環境。這些行為不僅為蜥蜴自身提供棲息地,還為其他生物創造了微棲息地。例如,一些沙漠蜥蜴挖掘的洞穴可能成為其他小型動物避難和躲避高溫的場所,從而增加了生態系統的複雜性和穩定性。

蜥蜴在生態系統中的角色還體現在它們與其他生物之間的共生關係。例如,一些蜥蜴物種與特定的螨蟲或寄生蟲存在共生關係。這些關係可能看似微不足道,但實際上對於維持生態系統的平衡和生物多樣性具有重要意義。

在某些生態系統中,蜥蜴還扮演著指示物種的角色。由於蜥蜴對環境變化較為敏感,它們的種群數量和健康狀況可以反映生態系統的整體健康狀況。例如,某些蜥蜴物種對空氣污染或棲息地破壞特別敏感,其種群數量的變化可以作為環境質量變化的早期警示信號。

蜥蜴在養分循環中也發揮著作用。通過攝食、排泄和死亡後的分解,蜥蜴參與了生態系統中的物質循環過程。在一些貧瘠的生態系統中,如某些島嶼或沙漠環境,蜥蜴的這種作用可能特別重要,因為它們可能是將養分從海洋或其他來源帶入陸地生態系統的重要媒介。

蜥蜴的生態角色還體現在它們與植物之間的相互作用。除了前面提到的授粉和種子傳播,一些草食性蜥蜴通過採食特定植物來影響植被結構。例如,在某些島嶼生態系統中,海鬣蜥(Marine Iguana)通過採食海藻來調節潮間帶的植被結構,從而影響整個沿海生態系統的動態平衡。

蜥蜴在生態系統中的作用還包括對微氣候的調節。例如,在某些乾旱地區,蜥蜴的活動可能影響土壤結構和水分保持能力。它們的洞穴系統可以改變局部的溫度和濕度條件,為其他生物創造適宜的微環境。

在一些特殊的生態系統中,如洞穴或地下環境,特化的蜥蜴物種可能是為數不多的脊椎動物之一,在這些環境中扮演著獨特而重要的生態角色。這些蜥蜴往往具有特殊的形態和生理特徵,適應了黑暗和資源匱乏的環境。

蜥蜴的生態角色還體現在它們對入侵物種的響應上。在某些情況下,本地蜥蜴可能成為抵禦外來入侵物種的第一道防線。例如,它們可能競爭性地排斥入侵的昆蟲或其他小型動物。相反,在某些生態系統中,入侵的蜥蜴物種也可能對本地生態造成嚴重影響,改變原有的生態平衡。

蜥蜴在生態系統中的角色還包括它們作為模式生物在科學研究中的應用。通過研究蜥蜴,科學家們可以更好地理解生態系統的功能和動態。例如,蜥蜴常被用於研究氣候變化對生物的影響,因為它們對環境溫度特別敏感。這些研究不僅增進了我們對蜥蜴本身的了解,也為更廣泛的生態學和保護生物學研究提供了寶貴的見解。

在某些文化中,蜥蜴還扮演著文化生態的角色。例如,在一些土著文化中,蜥蜴被視為神聖動物或圖騰,與當地的生態知識和保護實踐密切相關。這種文化生態角色雖然不同於生物學意義上的生態角色,但同樣對生態系統的保護和可持續利用產生重要影響。

綜上所述,蜥蜴在生態系統中扮演著多重而複雜的角色。它們不僅是食物網中的重要環節,還參與了授粉、種子傳播、養分循環等關鍵的生態過程。蜥蜴的存在和活動影響著生態系統的結構和功能,從微觀的種間相互作用到宏觀的生態系統動態。理解和保護蜥蜴的這些生態角色,對於維護生態系統的健康和生物多樣性具有重要意義。

1.3 蜥蜴演化歷史

蜥蜴的演化歷史是一個跨越數億年的漫長旅程,充滿了適應、分化和創新。這段歷程不僅見證了蜥蜴從早期爬行動物中脫穎而出,還記錄了它們如何適應地球上各種環境變遷,最終發展成為今天我們所見到的多樣化群體。

蜥蜴的祖先可以追溯到大約3億年前的石炭紀晚期。在那個時期,最早的羊膜動物開始出現,這些動物能夠在陸地上產卵,是現代爬行動物、鳥類和哺乳動物的共同祖先。然而,真正可以被認定為蜥蜴的化石記錄要到二疊紀末期或三疊紀早期才開始出現,大約在2.5億年前。

在三疊紀(約2.5億至2億年前),蜥蜴開始從其他爬行動物中分化出來。這個時期的化石記錄顯示,早期的蜥蜴形態已經開始呈現出一些現代蜥蜴的特徵,如四肢和細長的身體。然而,這些早期形式與現代蜥蜴相比還是有很大差異。值得注意的是,在這個時期,蜥蜴還沒有與蛇類分開,兩者共享一個共同的祖先。

進入侏羅紀(約2億至1.45億年前),蜥蜴開始經歷顯著的多樣化。這個時期出現了許多新的蜥蜴類群,其中一些已經可以被歸類到現代蜥蜴的主要科屬中。例如,壁虎科(Gekkonidae)的祖先形式在這個時期就已經出現。同時,一些特化的蜥蜴類群也開始演化,如水生的莫薩龍類(Mosasauroidea),它們後來在白堊紀成為海洋中的頂級捕食者。

白堊紀(約1.45億至6600萬年前)是蜥蜴演化史上的重要時期。在這個時期,現代主要蜥蜴類群的雛形已經形成。例如,鬣蜥科(Iguanidae)、石龍子科(Scincidae)和蜥蜴科(Lacertidae)等重要的現代科屬都在這個時期出現。同時,蛇類也在這個時期從蜥蜴中分化出來,開始了自己獨特的演化道路。

值得注意的是,在白堊紀末期發生的大滅絕事件對蜥蜴的演化產生了深遠影響。這次滅絕事件導致恐龍等大型爬行動物滅絕,但許多蜥蜴類群卻成功地度過了這個難關。這可能是由於蜥蜴的體型相對較小,能夠適應多樣化的生態位,同時也可能受益於其變溫特性,使它們能夠在資源匱乏的情況下生存。

進入新生代(6600萬年前至今),蜥蜴經歷了爆發式的適應性輻射。隨著恐龍的滅絕,許多生態位被騰空,蜥蜴迅速填補了這些空缺。這個時期,蜥蜴演化出了各種適應不同環境的特徵。例如,變色龍科(Chamaeleonidae)在這個時期演化出了它們獨特的外觀和生活方式,包括可以獨立移動的眼睛和捕捉獵物的長舌頭。

新生代也見證了一些巨型蜥蜴的演化。例如,科莫多巨蜥(Komodo dragon)的祖先形式在上新世(約500萬至260萬年前)就已經出現。這些大型蜥蜴填補了一些中小型哺乳動物捕食者的生態位,成為某些島嶼生態系統中的頂級捕食者。

蜥蜴的演化歷史中一個有趣的現象是趨同演化。在不同的地理區域和時期,蜥蜴多次獨立演化出相似的形態和生態適應。例如,無腿蜥的形態在蜥蜴的演化歷史中多次出現,這反映了蜥蜴適應地下或落葉層生活的趨勢。同樣,飛蜥(Draco)屬的滑翔能力也是獨立演化的結果,與其他具有滑翔能力的爬行動物沒有直接的演化關係。

蜥蜴的演化還涉及許多生理和行為特徵的發展。例如,許多蜥蜴演化出了自斷尾的能力,這是一種重要的防禦機制。同時,不同蜥蜴類群還發展出了各種溫度調節策略,使它們能夠在各種氣候條件下生存。一些蜥蜴甚至演化出了某種程度的社會行為,如一些石龍子科的成員會形成家庭群體。

在蜥蜴的演化過程中,島嶼效應扮演了重要角色。許多獨特的蜥蜴類群是在島嶼環境中演化而來的。例如,加拉帕戈斯群島的海鬣蜥(Marine Iguana)就是一個典型的例子,它們是世界上唯一能夠在海中覓食的蜥蜴。島嶼環境為蜥蜴提供了獨特的演化機會,導致了許多特化形式的出現。

蜥蜴的演化歷史還與地質事件密切相關。例如,大陸漂移對蜥蜴的分布和多樣化產生了深遠影響。南美和非洲的分離導致了這兩個大陸上蜥蜴動物相的獨立演化。同樣,印度次大陸與亞洲的碰撞也為蜥蜴的交流和多樣化創造了新的機會。

近期的研究表明,氣候變化一直是驅動蜥蜴演化的重要因素。過去的氣候波動導致了蜥蜴分布範圍的擴張和收縮,促進了種群的隔離和分化。例如,冰河時期的氣候波動可能促進了一些耐寒蜥蜴類群的演化。

蜥蜴的演化歷史還包括一些極端適應的例子。例如,一些沙漠蜥蜴演化出了能夠從皮膚吸收水分的能力,這使它們能夠在極度乾旱的環境中生存。另一個例子是澳大利亞的蛙嘴蜥(Moloch horridus),它能夠通過皮膚將水分導向口部,這是對極端乾旱環境的獨特適應。

值得注意的是,蜥蜴的演化並非總是朝著複雜化的方向發展。在某些情況下,蜥蜴也經歷了簡化的演化過程。例如,一些穴居或地下生活的蜥蜴可能會失去四肢或眼睛,這反映了它們對特定環境的適應。

現代分子生物學技術的應用極大地豐富了我們對蜥蜴演化歷史的理解。DNA分析不僅幫助科學家們重建了蜥蜴的演化樹,還揭示了許多形態學研究無法發現的隱蔽種。這些研究還帶來了一些令人驚訝的發現,例如一些外表相似的蜥蜴物種實際上可能有著遙遠的演化關係。

蜥蜴的演化歷史是一個持續的過程,即使在當代,我們仍然可以觀察到蜥蜴在適應新環境和應對新挑戰方面的演化。例如,一些城市環境中的蜥蜴正在適應人為造成的熱島效應,這可能導致新的適應性特徵的出現。

1.4 蜥蜴在人類文化中的地位

蜥蜴在人類文化中佔有獨特而複雜的地位,其形象和意義隨著時間、地域和文化背景的不同而呈現出豐富多樣的面貌。從古老的神話傳說到現代流行文化,蜥蜴一直是人類想像力和文化表達的重要元素。

在許多古代文明中,蜥蜴常常被賦予神聖或神秘的特質。例如,在古埃及文化中,蜥蜴被視為太陽神拉的化身之一,象徵著重生和復活。埃及人相信蜥蜴能夠在冬眠後重新甦醒,這種能力被視為生命循環和永恆的象徵。因此,蜥蜴的形象經常出現在古埃及的藝術和宗教儀式中。

在中美洲的瑪雅文化中,蜥蜴同樣具有重要的文化地位。瑪雅人將蜥蜴視為智慧和再生的象徵,常常將其形象融入建築裝飾和藝術品中。特別是鬣蜥,在瑪雅神話中被認為是創世神話中的重要角色,代表著大地和豐收。

澳大利亞原住民的文化中,蜥蜴也佔有重要地位。在許多原住民的創世神話中,巨型蜥蜴是塑造地貌的神話生物。例如,在某些部落的傳說中,巨蜥「彩虹蛇」創造了河流和山脈。這些神話不僅反映了蜥蜴在原住民文化中的重要性,也體現了人類對自然力量的敬畏。

在東亞文化中,蜥蜴的形象則較為複雜。在中國傳統文化中,蜥蜴常常與龍聯繫在一起,被視為龍的一種小型或不完全形態。這種聯繫賦予了蜥蜴一定的神秘色彩,但同時也使其處於一個較為曖昧的文化地位。在日本,守宮(一種壁虎)被視為吉祥物,象徵著好運和家庭和諧。

然而,在西方文化中,蜥蜴的形象往往較為負面。中世紀的歐洲,蜥蜴常常被與魔鬼和邪惡力量聯繫在一起。這種負面形象部分源於蜥蜴冰冷的體溫和外表,以及它們有時出沒於黑暗潮濕場所的習性。在一些民間傳說中,蜥蜴被描繪成具有毒性或帶來厄運的生物。

儘管如此,蜥蜴在現代西方文化中的形象已經有了顯著改變。隨著科學知識的普及和自然紀錄片的流行,人們對蜥蜴的認知逐漸變得更加正面和客觀。現在,蜥蜴常常被視為自然界中有趣和引人入勝的生物,成為許多人喜愛的寵物。

在現代流行文化中,蜥蜴的形象被廣泛運用。在文學作品中,蜥蜴常常被塑造成神秘、靈活或適應力強的角色。例如,在著名的小說《魔戒》中,作者托爾金創造了一個名為戈倫的角色,其形象部分借鑒了蜥蜴的特徵。在電影和電視節目中,蜥蜴也經常出現,有時作為外星生物或變異生物的原型,反映了人類對未知生命形式的想像。

蜥蜴在商業和品牌設計中也有獨特的地位。例如,知名的保險公司GEICO使用壁虎作為其品牌形象,強調了蜥蜴的靈活和適應性。在運動用品行業,Under Armour公司的標誌就是一個高度風格化的蜥蜴圖案,象徵著速度和敏捷。

在一些現代亞文化中,蜥蜴也有特殊的地位。例如,在某些陰謀論圈子裡,「蜥蜴人」的概念被用來指代據稱控制世界的神秘力量。雖然這種說法缺乏科學依據,但它反映了蜥蜴在某些人心目中仍然保持著神秘和超自然的形象。

蜥蜴在現代環境保護運動中也扮演著重要角色。許多瀕危的蜥蜴物種成為了保育工作的焦點,如科莫多巨蜥(Komodo dragon)和鬣蜥。這些物種不僅成為了生物多樣性保護的象徵,也激發了公眾對爬行動物保護的關注和興趣。

在教育領域,蜥蜴常常被用作教學工具。由於其獨特的生理特徵和行為,蜥蜴成為了學習生物學、生態學和演化論的理想範例。許多學校和博物館都飼養蜥蜴,用於教育展示,幫助人們更好地理解自然界的多樣性和複雜性。

在藝術領域,蜥蜴一直是創作者們鍾愛的主題。從古代的岩畫到現代的雕塑和繪畫,蜥蜴的形象以各種方式被詮釋和表現。這些藝術作品不僅展示了蜥蜴的生物特徵,也反映了人類對自然的理解和想像。

在一些地區的傳統醫學中,蜥蜴也佔有一席之地。例如,在某些亞洲國家,蜥蜴的某些部位被認為具有藥用價值。然而,這種做法往往缺乏科學依據,且可能對蜥蜴種群造成威脅,因此越來越受到質疑和批評。

蜥蜴在現代科幻和奇幻文學中也經常出現。作家們常常利用蜥蜴的特徵創造出新的生物或種族,這些創作豐富了文學世界的多樣性,同時也反映了人類對生命形式的無限想像。

在一些原住民文化中,蜥蜴還與占卜和預言有關。某些部落相信,觀察蜥蜴的行為可以預測天氣變化或未來事件。這種信仰反映了人類試圖通過自然現象來理解和預測未來的傾向。

總的來說,蜥蜴在人類文化中的地位是多面且不斷演變的。從古老的神話傳說到現代的科學研究,從藝術創作到商業應用,蜥蜴一直以各種形式存在於人類的文化生活中。這種持續的文化存在不僅反映了蜥蜴本身的魅力,也體現了人類與自然互動的複雜關係。隨著社會的發展和科學的進步,我們對蜥蜴的認知和態度也在不斷改變,但蜥蜴作為連接人類與自然世界的重要紐帶的角色始終未變。

第二章 蜥蜴進化與多樣性

蜥蜴的進化與多樣性是生物學中一個引人入勝的研究領域,展現了生命適應性的奇妙和自然選擇的力量。蜥蜴作為爬行動物中最為多樣化的群體之一,其演化歷程橫跨數億年,造就了令人驚嘆的形態和生態多樣性。

蜥蜴的進化可以追溯到大約2.5億年前的二疊紀末期或三疊紀早期。早期的蜥蜴與其他爬行動物共享許多特徵,但隨著時間的推移,它們逐漸發展出了獨特的特徵。在漫長的演化過程中,蜥蜴經歷了多次適應性輻射,使得它們能夠適應幾乎所有的陸地生態系統,從炎熱的沙漠到潮濕的熱帶雨林,從海平面到高山地區。

蜥蜴的多樣性主要體現在形態、生理和生態適應上。在形態上,蜥蜴的體型範圍極廣,從僅有幾厘米長的小型壁虎到體長可達3米的科莫多巨蜥(Komodo dragon)。它們的體型和外形與其生活環境密切相關。例如,樹棲蜥蜴通常具有側扁的身體和長尾,有利於在樹枝間保持平衡;而沙漠蜥蜴則常有較長的四肢,便於在鬆軟的沙地上快速移動。

在生理適應方面,蜥蜴展現出了驚人的多樣性。作為變溫動物,不同種類的蜥蜴演化出了各種調節體溫的策略。例如,一些沙漠蜥蜴能夠通過改變體色來調節吸收的熱量,而某些高海拔或高緯度地區的蜥蜴則進化出了某種程度的耐寒能力。蜥蜴還在水分保持方面展現出多樣的適應,從沙漠蜥蜴高效的水分保持機制到某些樹棲蜥蜴能夠吸收樹葉上的露水。

蜥蜴的生態多樣性同樣令人驚嘆。它們佔據了各種生態位,從地面到樹冠,從沙漠到熱帶雨林。有些蜥蜴是專門的昆蟲捕食者,而另一些則以植物為食。例如,海鬣蜥(Marine Iguana)是世界上唯一能夠在海中覓食的蜥蜴,它們能夠潛入海中捕食海藻。這種生態多樣性反映了蜥蜴在進化過程中的適應性和創新性。

蜥蜴的多樣性還體現在它們的繁殖策略上。雖然大多數蜥蜴是卵生的,但也有一些物種是胎生的,特別是生活在寒冷環境中的物種。一些蜥蜴物種甚至能夠通過孤雌生殖繁衍後代,這在爬行動物中是相對罕見的現象。

在進化過程中,蜥蜴多次獨立演化出相似的特徵,這種現象被稱為趨同演化。例如,無腿蜥的形態在不同的蜥蜴類群中多次獨立出現,反映了對地下或落葉層生活的適應。同樣,飛蜥(Draco)屬的滑翔能力也是獨立演化的結果,與其他具有滑翔能力的爬行動物沒有直接的演化關係。

蜥蜴的多樣性也反映在它們的行為和社會結構上。有些蜥蜴物種是獨居的,而另一些則形成複雜的社會群體。例如,一些石龍子科的成員展現出某種程度的親代照顧行為,這在爬行動物中是相對罕見的。

蜥蜴的進化與多樣性不僅是生物學研究的重要課題,也為我們理解生命的適應性和演化過程提供了寶貴的見解。通過研究蜥蜴,科學家們可以更好地理解物種如何應對環境變化,這對於預測和應對全球氣候變化的影響具有重要意義。同時,蜥蜴的多樣性也凸顯了生物多樣性保護的重要性,每一種獨特的蜥蜴都代表了數億年演化的成果,值得我們珍惜和保護。

2.1 蜥蜴主要科屬及其特徵

蜥蜴是爬行動物中最為多樣化的群體之一,其主要科屬展現出令人驚嘆的形態和生態特徵多樣性。每個科屬都有其獨特的適應性特徵,反映了長期演化過程中對不同環境的適應。

鬣蜥科(Iguanidae)是一個大型且多樣化的科屬,主要分布在美洲。這個科的成員通常體型較大,頭部有特徵性的褶皺或脊。綠鬣蜥(Green Iguana)是這個科中最為人熟知的代表,它們具有長而有力的尾巴,背部有一排鋸齒狀的脊。鬣蜥科的許多成員是草食性的,這在蜥蜴中相對罕見。它們的牙齒特化為適合切割植物組織的形狀。此外,一些鬣蜥科的成員,如海鬣蜥(Marine Iguana),展現出了獨特的生態適應,能夠在海中覓食海藻。

石龍子科(Scincidae)是蜥蜴中最大的科,其成員遍布全球各大洲。石龍子通常有圓筒形的身體和相對較小的四肢,身體覆蓋著光滑的鱗片。這種體型特徵使它們能夠在落葉層和鬆軟的土壤中靈活移動。一些石龍子科的成員甚至進化出了無腿或近乎無腿的形態,如澳大利亞的蛇蜥。石龍子科的許多成員以昆蟲和其他小型無脊椎動物為食,但也有一些是植食性的。

壁虎科(Gekkonidae)的成員以其獨特的攀爬能力而聞名。它們的腳趾上有特殊的黏附結構,使它們能夠在光滑的垂直表面甚至天花板上自如移動。許多壁虎是夜行性的,具有大而明亮的眼睛,能夠在低光條件下有效捕獵。壁虎科的另一個特點是它們能夠發出聲音,這在蜥蜴中相對罕見。一些壁虎物種能夠通過孤雌生殖繁衍,這使它們能夠在新環境中迅速建立種群。

變色龍科(Chamaeleonidae)可能是最為獨特和容易識別的蜥蜴科屬之一。它們最著名的特徵是能夠改變體色,這不僅用於偽裝,也用於溝通和表達情緒。變色龍有獨立活動的眼球,能夠360度環視四周。它們的舌頭極長,能夠迅速彈出捕捉獵物。變色龍的腳趾呈鉗形,適合抓握樹枝,反映了它們的樹棲生活方式。大多數變色龍分布在非洲和馬達加斯加,但也有少數物種生活在南歐和亞洲。

蜥蜴科(Lacertidae)主要分布在歐洲、亞洲和非洲。這個科的成員通常體型中等,有長而有力的尾巴和發達的四肢,適合在地面上快速奔跑。許多蜥蜴科的成員有鮮艷的體色,特別是在繁殖季節。它們主要以昆蟲和其他小型無脊椎動物為食,是高效的捕食者。

巨蜥科(Varanidae)包括了一些最大型的蜥蜴物種,如科莫多巨蜥(Komodo Dragon)。這個科的成員通常有長而分叉的舌頭,類似於蛇,用於感知氣味。巨蜥是出色的捕食者,一些大型物種甚至能夠獵捕大型哺乳動物。它們的智力在爬行動物中相對較高,展現出複雜的捕獵行為。

飛蜥科(Agamidae)是一個分布廣泛的科屬,其成員遍布亞洲、非洲和澳大利亞。這個科的一個著名成員是飛蜥屬(Draco),它們能夠利用延展的肋骨和皮膜在樹木間滑翔。許多飛蜥科的成員有鮮艷的體色和複雜的求偶展示行為。

鷉蜥科(Teiidae)主要分布在美洲,其中最著名的可能是泰嘜龍(Tegu)。這個科的成員通常體型較大,有強壯的四肢和長尾。它們是活躍的覓食者,有些物種展現出相對較高的智力。

美洲鬣蜥科(Dactyloidae),也被稱為冠蜥科,包括了常見的滑櫚蜥。這個科的成員以其能夠快速改變體色而聞名,雖然不如變色龍那樣極端。它們通常有側扁的身體和長尾,非常適合樹棲生活。

蛇蜥科(Amphisbaenidae)是一個獨特的科屬,其成員看起來更像蛇而非典型的蜥蜴。它們沒有外部可見的四肢,身體被環狀的鱗片覆蓋。這些蜥蜴適應了地下生活,能夠在土壤中挖掘隧道。

每個蜥蜴科屬都有其獨特的生態位和適應性特徵。例如,某些科屬的成員能夠自斷尾作為防禦機制,而另一些則發展出了堅硬的鱗甲作為保護。一些科屬的成員是卵生的,而另一些則進化出了胎生繁殖方式,特別是在寒冷環境中。

蜥蜴的多樣性不僅體現在形態上,還反映在它們的行為和生態適應中。例如,一些科屬的成員展現出複雜的社會行為,而另一些則是獨居的。某些科屬適應了極端環境,如沙漠或高山,而另一些則在熱帶雨林中繁衍生息。

了解蜥蜴的主要科屬及其特徵不僅對於生物分類學很重要,還為我們提供了寶貴的進化見解。這些多樣化的科屬展示了生命如何通過自然選擇適應各種生態環境,也凸顯了保護生物多樣性的重要性。每個科屬都代表了數百萬年演化的獨特成果,是地球生物多樣性的重要組成部分。

2.2 蜥蜴適應輻射

適應輻射是演化生物學中一個重要概念,指的是一個祖先物種迅速分化為多個不同物種,以適應各種生態位的過程。在蜥蜴的演化歷程中,適應輻射扮演了極其重要的角色,造就了今天我們所見到的驚人多樣性。

蜥蜴的適應輻射可以追溯到大約2億年前的三疊紀末期。隨著當時的超大陸潘吉亞開始分裂,新的生態位不斷出現,為蜥蜴的多樣化提供了機會。在接下來的數百萬年裡,蜥蜴經歷了多次顯著的適應輻射事件,使它們能夠適應幾乎每一種陸地生態系統。

其中一個最著名的適應輻射例子是加拉帕戈斯群島的熔岩蜥蜴(Tropiduridae科)。這些蜥蜴從南美大陸祖先演化而來,在群島的不同島嶼上形成了多個獨特的物種。每個物種都適應了其所在島嶼的特定環境條件。例如,一些島嶼上的熔岩蜥蜴演化出了較長的腿和尾巴,有助於在崎嶇的熔岩地形上移動;而另一些島嶼上的物種則演化出了較短的四肢,更適合在密集的植被中穿行。最引人注目的是海鬣蜥(Marine Iguana),它是世界上唯一能夠在海中覓食的蜥蜴,展示了蜥蜴適應能力的極限。

另一個引人注目的適應輻射例子是澳大利亞的蜥蜴。由於澳大利亞長期與其他大陸隔絕,這裡的蜥蜴發展出了許多獨特的適應性特徵。例如,澳大利亞的飛蜥科(Agamidae)成員演化出了多種生態位適應,從樹棲到地棲,從沙漠到熱帶雨林。其中,澳洲龍(Frilled Lizard)發展出了獨特的頸褶,用於嚇退捕食者;而極度適應沙漠環境的刺蜥(Moloch horridus)則能夠通過皮膚吸收水分。

馬達加斯加島是另一個蜥蜴適應輻射的絕佳例子。這個長期與大陸隔絕的島嶼上,變色龍科(Chamaeleonidae)展現出了驚人的多樣性。從微小的布氏葉變色龍(Brookesia micra)到體型較大的普通變色龍(Furcifer pardalis),每個物種都有其獨特的形態和生態適應。一些變色龍演化出了極度特化的舌頭結構,能夠迅速捕捉獵物;而另一些則發展出了精細的體色變化能力,不僅用於偽裝,還用於複雜的社交互動。

在新世界,鬣蜥科(Iguanidae)的適應輻射同樣引人注目。從生活在加勒比海島嶼上的石鬣蜥(Rock Iguana),到南美熱帶雨林中的綠鬣蜥(Green Iguana),再到加拉帕戈斯群島的陸鬣蜥(Land Iguana),每個物種都展現出了對其特定棲息地的獨特適應。一些鬣蜥演化出了特化的消化系統,能夠有效地消化植物材料;而另一些則發展出了鹽腺,能夠排出多餘的鹽分,這是對海洋環境的適應。

蜥蜴的適應輻射不僅體現在形態上,還反映在生理和行為特徵上。例如,在寒冷地區,一些蜥蜴演化出了胎生繁殖方式,這使得母體能夠為發育中的胚胎提供更好的溫度調節。在乾旱地區,許多蜥蜴發展出了高效的水分保持機制,如特化的鱗片結構或行為策略。

在行為適應方面,不同的蜥蜴物種演化出了各種獨特的求偶和領地行為。例如,一些蜥蜴類發展出了複雜的頭部擺動或體色變化作為溝通信號,而另一些則通過氣味標記來宣示領地。這些行為適應反映了蜥蜴如何在不同的生態環境中最大化其繁殖成功率。

蜥蜴的適應輻射還體現在它們的食性多樣性上。雖然大多數蜥蜴是昆蟲食性的,但通過適應輻射,一些物種演化成為了純草食性(如某些鬣蜥),一些成為了肉食性頂級捕食者(如科莫多巨蜥),還有一些發展成為了雜食性。這種飲食習慣的多樣性使得蜥蜴能夠佔據各種生態位,從而減少種間競爭。

值得注意的是,蜥蜴的適應輻射過程中經常出現趨同演化的現象。例如,在不同的大陸上,蜥蜴多次獨立演化出了類似的形態來適應相似的環境。這種現象不僅說明了自然選擇的強大力量,也反映了某些形態或生理特徵在特定環境下的適應優勢。

蜥蜴的適應輻射還涉及到一些極端的特化。例如,一些洞穴棲息的蜥蜴演化出了退化的眼睛和失去色素的身體,這是對黑暗環境的適應。而一些樹棲蜥蜴,如飛蜥屬(Draco)的成員,則演化出了能夠滑翔的能力,這在爬行動物中是非常罕見的。

蜥蜴的適應輻射過程仍在持續。隨著環境的變化,蜥蜴不斷面臨新的選擇壓力。例如,在城市化地區,一些蜥蜴物種正在適應人為環境,如建築物表面和人工光源。這種持續的適應過程為我們提供了寶貴的機會來研究演化的動態過程。

研究蜥蜴的適應輻射不僅有助於我們理解生物多樣性的形成過程,還為保護生物學提供了重要的見解。了解蜥蜴如何適應不同的環境,可以幫助我們預測和應對氣候變化對生物多樣性的影響。同時,蜥蜴的適應輻射研究也為進化生物學的基礎理論提供了豐富的案例,幫助我們更好地理解自然選擇和適應性進化的機制。

2.3 蜥蜴系統發育觀點

蜥蜴的系統發育研究為我們揭示了這個多樣化群體的演化歷史和親緣關係,同時也對我們理解爬行動物乃至脊椎動物的整體演化提供了重要見解。隨著分子生物學技術的發展和化石證據的不斷積累,蜥蜴的系統發育樹正在不斷被完善和修正。

蜥蜴屬於爬行綱(Reptilia)中的有鱗目(Squamata),與蛇類同屬一個目。長期以來,蜥蜴被認為是一個單系群,即所有蜥蜴都來源於同一個共同祖先。然而,近年來的研究表明,蜥蜴實際上是一個側系群,這意味著某些被傳統分類為蜥蜴的群體實際上與蛇類的親緣關係更近。

從系統發育的角度來看,有鱗目可以大致分為兩個主要分支:鱗蜥亞目(Scincomorpha)和蛇蜥亞目(Anguimorpha)。鱗蜥亞目包括了大多數常見的蜥蜴科屬,如石龍子科(Scincidae)、蜥蜴科(Lacertidae)和壁虎科(Gekkonidae)等。而蛇蜥亞目則包括了一些較為特化的群體,如巨蜥科(Varanidae)和蛇蜥科(Anguidae),以及蛇類(Serpentes)。

有趣的是,一些形態上看起來非常像蜥蜴的群體,如無腿蜥,實際上在系統發育樹上與蛇類的關係更近。這種發現挑戰了我們對蜥蜴和蛇類的傳統理解,同時也強調了形態特徵在判斷演化關係時的局限性。

在蜥蜴的系統發育研究中,鬣蜥科(Iguanidae)和飛蜥科(Agamidae)的位置一直是熱點話題。這兩個科在形態和生態上有許多相似之處,長期以來被認為有密切的親緣關係。然而,分子系統學研究表明,它們實際上屬於有鱗目中的兩個不同的主要分支,這是一個典型的趨同演化例子。

變色龍科(Chamaeleonidae)的系統發育位置也引起了廣泛討論。儘管變色龍有許多獨特的特徵,但研究表明它們實際上與飛蜥科關係密切,可能是從早期飛蜥類群中分化出來的。這一發現強調了適應性輻射在塑造生物多樣性中的重要作用。

蜥蜴的系統發育研究還揭示了一些意想不到的親緣關係。例如,看起來非常不同的壁虎科和蛇蜥科實際上可能是近親。這種發現挑戰了我們基於形態特徵的傳統分類方法,同時也展示了演化過程中形態可以發生多麼巨大的變化。

化石記錄在蜥蜴的系統發育研究中扮演著重要角色。例如,莫薩龍類(Mosasauridae)的化石研究為我們理解大型海生爬行動物的演化提供了重要線索。這些化石證據表明,莫薩龍實際上是蛇蜥亞目的一個分支,與現存的巨蜥類關係密切。

蜥蜴的系統發育研究還涉及到生物地理學的問題。例如,研究表明,南美和非洲的某些蜥蜴類群可能在大陸分離之前就已經存在,這為我們理解板塊構造與生物演化的關係提供了重要證據。

分子鐘技術的應用使得研究者能夠估算蜥蜴各主要類群的分化時間。這些研究表明,許多現存的蜥蜴科屬可能在白堊紀末期的大滅絕事件之後才開始快速分化。這一發現強調了生態位釋放在促進生物多樣化中的重要作用。

蜥蜴的系統發育研究還揭示了一些有趣的演化模式。例如,研究發現蜥蜴在演化過程中多次獨立演化出了無腿或近乎無腿的形態。這種趨同演化現象反映了特定生態環境(如地下生活)對形態特徵的選擇壓力。

在研究蜥蜴的系統發育時,科學家們還發現了許多隱蔽種。這些物種在形態上可能非常相似,但在遺傳上卻有顯著差異。這種發現不僅增加了我們對蜥蜴多樣性的認識,也強調了將形態學、生態學和分子生物學方法結合使用的重要性。

蜥蜴的系統發育研究還為我們理解某些特徵的演化提供了背景。例如,通過比較不同蜥蜴類群的基因組,研究者能夠追蹤某些重要適應性特徵(如毒腺或特殊的視覺系統)的演化歷史。

值得注意的是,蜥蜴的系統發育研究並非只關注現存物種。通過整合化石記錄和分子數據,研究者能夠重建已滅絕類群的系統發育位置,從而為我們提供更完整的蜥蜴演化圖景。

蜥蜴的系統發育研究還涉及到基因組學的應用。通過比較不同蜥蜴物種的全基因組序列,研究者能夠更精確地重建演化關係,並深入了解基因組水平的演化過程。這些研究不僅有助於解決一些長期存在的分類爭議,還為我們理解適應性進化的分子機制提供了新的視角。

蜥蜴的系統發育研究對保護生物學也有重要意義。通過了解不同蜥蜴類群之間的演化關係,我們能夠更好地評估生物多樣性的價值,並製定更有效的保護策略。例如,那些在演化樹上獨立分支的稀有物種可能需要特別的保護關注,因為它們代表了獨特的演化歷史。

此外,蜥蜴的系統發育研究還為比較生物學提供了重要的框架。通過在系統發育背景下比較不同蜥蜴物種的特徵,研究者能夠更好地理解這些特徵是如何演化的,以及它們與環境適應之間的關係。

最後,蜥蜴的系統發育研究不斷提醒我們,生物的演化是一個複雜而動態的過程。隨著新技術的應用和新證據的發現,我們對蜥蜴演化歷史的理解也在不斷深化和修正。這種不斷更新的知識不僅豐富了我們對生物多樣性的認識,也挑戰著我們思考和理解生命演化的方式。

第三章 蜥蜴地域分布

3.1蜥蜴地理分布模式

蜥蜴的地理分布模式是生物地理學和生態學研究的重要課題,反映了長期的進化歷史、生態適應以及地質和氣候變遷的綜合影響。蜥蜴作為一個高度多樣化的群體,其分布幾乎遍及全球除南極洲以外的所有大陸和許多海洋島嶼,展現出複雜而有趣的分布格局。

在全球尺度上,蜥蜴的多樣性呈現出明顯的緯度梯度,即從赤道向兩極,物種數量逐漸減少。這種模式與許多其他生物類群相似,反映了能量可用性、棲息地複雜性等因素隨緯度的變化。熱帶地區,特別是熱帶雨林,擁有最高的蜥蜴物種多樣性。例如,亞馬遜雨林和東南亞的熱帶雨林是蜥蜴多樣性的熱點地區,擁有大量的特有種。

然而,蜥蜴的分布並不僅僅遵循簡單的緯度梯度。某些乾旱和半乾旱地區,如澳大利亞的內陸和非洲的薩赫勒地帶,也擁有豐富的蜥蜴動物相。這反映了蜥蜴對乾旱環境的特殊適應能力。例如,澳大利亞的蜥蜴多樣性特別高,這與該大陸獨特的地理隔離歷史和多樣的棲息地類型有關。

島嶼生物地理學在理解蜥蜴分布模式中扮演著重要角色。許多海洋島嶼,如加拉帕戈斯群島、加勒比群島和馬達加斯加,都擁有豐富的特有蜥蜴物種。這些島嶼上的蜥蜴往往展現出顯著的適應性輻射,形成了獨特的地方性物種群。例如,馬達加斯加的變色龍科(Chamaeleonidae)就是島嶼適應性輻射的典型例子。

大陸漂移理論為解釋某些蜥蜴類群的分布提供了重要線索。例如,鬣蜥科(Iguanidae)主要分布在美洲,但有少數物種出現在斐濟和馬達加斯加,這種不連續分布可能反映了大陸漂移的歷史。同樣,石龍子科(Scincidae)在南半球的廣泛分布也可能與古大陸岡瓦納的分裂有關。

蜥蜴的分布模式還受到歷史氣候變化的深刻影響。冰河時期的氣候波動導致許多蜥蜴物種的分布範圍發生收縮和擴張。例如,歐洲的一些蜥蜴物種在最後一次冰期後從南方避難所重新擴散到北方。這種歷史過程在蜥蜴的遺傳結構中留下了痕跡,為我們理解生物如何應對氣候變化提供了寶貴的信息。

高山地區的蜥蜴分布展現出有趣的垂直分布模式。隨著海拔的升高,蜥蜴的物種組成發生變化,高海拔地區往往擁有特有的蜥蜴物種。例如,安第斯山脈和喜馬拉雅山脈都有一些適應高海拔環境的特有蜥蜴物種。這些高山物種的分布模式為我們研究物種形成和適應性進化提供了理想的自然實驗系統。

蜥蜴的分布還受到生態屏障的影響。大型河流、山脈和沙漠等地理特徵可能成為蜥蜴擴散的障礙,導致不同區域蜥蜴動物相的分化。例如,亞馬遜河不僅是許多蜥蜴物種的分布界限,也促進了河流兩岸物種的分化。

人類活動對蜥蜴的分布模式產生了深遠影響。棲息地破壞和片段化導致許多蜥蜴物種的分布範圍縮小或變得斷裂。同時,人為引入的外來蜥蜴物種改變了許多地區的自然分布格局。例如,褐鉀蜥(Anolis sagrei)原產於加勒比地區,但現在已經在世界多個熱帶和亞熱帶地區建立了穩定種群。

某些蜥蜴類群展現出明顯的區域性特化。例如,變色龍科主要分布在非洲和馬達加斯加,僅有少數種類分布在南歐和亞洲。而壁虎科(Gekkonidae)則幾乎遍布全球的熱帶和亞熱帶地區,這反映了它們強大的適應能力和擴散能力。

蜥蜴的分布模式還與其生態特性密切相關。樹棲蜥蜴的分布主要集中在森林地區,而地棲蜥蜴則在各種陸地環境中都有分布。一些特化的蜥蜴,如沙漠適應的蜥蜴,其分布範圍往往限於特定的生態環境。

值得注意的是,蜥蜴的分布並非靜態的。長期的氣候變化、地質事件以及生態因素的變化都在持續塑造著蜥蜴的分布格局。例如,全球變暖可能導致一些蜥蜴物種的分布範圍向高緯度或高海拔地區擴張。

研究蜥蜴的地理分布模式不僅有助於我們理解生物多樣性的形成和維持機制,還為保護生物學提供了重要依據。通過識別蜥蜴多樣性的熱點地區和特有物種的分布區,我們可以更有針對性地制定保護策略。

蜥蜴的分布模式研究還涉及到生態位理論。不同蜥蜴物種在特定地理區域的共存反映了生態位分化和資源分割的結果。例如,在某些熱帶地區,我們可以在同一棵樹上觀察到多種蜥蜴共存,它們通過佔據不同的微棲息地或活動時間來減少競爭。

分子生物學技術的應用為研究蜥蜴的地理分布提供了新的工具。通過分析不同地理種群的遺傳結構,研究者能夠重建蜥蜴的歷史擴散路徑,識別基因流的障礙,並評估不同種群的遺傳多樣性。這些信息對於理解蜥蜴的演化歷史和制定保護策略都具有重要意義。

蜥蜴的地理分布模式研究還需要考慮時間尺度。古生物學證據表明,蜥蜴的分布在地質歷史上經歷了巨大的變化。例如,一些現在僅限於熱帶地區的蜥蜴類群在白堊紀時期可能有更廣泛的分布。理解這種長期的動態變化有助於我們更全面地把握蜥蜴分布的演化過程。

3.2 蜥蜴棲息地類型與偏好

蜥蜴作為一個高度多樣化的爬行動物群體,展現出對各種棲息地的適應能力。從炎熱的沙漠到潮濕的熱帶雨林,從海平面到高山地區,幾乎每種陸地生態系統都能找到蜥蜴的身影。這種廣泛的棲息地利用反映了蜥蜴在長期演化過程中形成的多樣化生態適應策略。

熱帶雨林是蜥蜴多樣性最豐富的棲息地類型之一。這裡複雜的三維結構為蜥蜴提供了多樣的微棲息地。樹冠層、樹幹、灌木叢和地表落葉層都有特化的蜥蜴物種棲息。例如,變色龍科(Chamaeleonidae)的成員主要生活在樹冠層和樹枝上,它們的腳趾和尾巴特化為抓握結構,有利於在樹枝間移動。而一些石龍子科(Scincidae)的成員則偏好生活在地表落葉層中,它們的身體呈圓筒狀,有利於在枯枝落葉間穿行。

沙漠和乾旱地區是另一類重要的蜥蜴棲息地。儘管環境嚴酷,但許多蜥蜴物種展現出了驚人的適應能力。例如,澳大利亞的刺蜥(Moloch horridus)能夠通過皮膚吸收露水,這是對極度乾旱環境的獨特適應。北非的飛蜥屬(Uromastyx)成員則通過挖掘深洞來避免白天的高溫。這些蜥蜴通常具有特化的生理機制來保持水分平衡,如特殊的鱗片結構或行為策略。

草原和灌木叢地帶也是許多蜥蜴的重要棲息地。這些開闊的環境為地棲蜥蜴提供了理想的活動空間。例如,蜥蜴科(Lacertidae)的許多成員偏好這種環境,它們通常有發達的四肢,能夠在草叢間快速奔跑。一些飛蜥科(Agamidae)的成員,如澳洲龍(Frilled Lizard),也適應了這種開闊環境,它們能夠在危險時快速跑向最近的樹木躲避。

岩石地區是另一種重要的蜥蜴棲息地。許多蜥蜴物種特化適應了岩石環境,展現出扁平的身體和發達的腳趾,有利於在岩石表面攀爬和隱蔽。例如,美洲的鬣蜴科(Iguanidae)中的一些成員,如嚇理蜥(Chuckwalla),就偏好生活在岩石縫隙中。它們能夠在受驚時迅速鑽入岩石縫隙,並通過膨脹身體來固定自己,這是對捕食壓力的獨特適應。

濱海和海島環境也是一些特化蜥蜴的重要棲息地。例如,加拉帕戈斯群島的海鬣蜥(Marine Iguana)是世界上唯一能夠在海中覓食的蜥蜴,它們能夠潛入海中捕食海藻。這種獨特的生態位反映了島嶼環境對蜥蜴適應能力的極限挑戰。

高山環境雖然對變溫動物構成挑戰,但仍有一些蜥蜴物種成功適應了這種環境。這些高山蜥蜴通常具有特殊的生理和行為適應,如更高效的日照利用能力和更靈活的體溫調節行為。例如,一些生活在安第斯山脈高海拔地區的蜥蜴能夠通過快速在陽光和陰影之間移動來維持適宜的體溫。

森林邊緣和次生林是許多蜥蜴偏好的棲息地。這些地區提供了豐富的日照和複雜的棲息地結構,適合多種生態位的蜥蜴生存。例如,許多冠蜥屬(Anolis)的成員就偏好這種環境,它們能夠在樹幹、灌木和地面之間靈活移動。

人為環境,如農田、園林甚至城市,也成為了某些適應性強的蜥蜴的重要棲息地。例如,許多壁虎科(Gekkonidae)的成員成功適應了人類建築環境,它們能夠在牆壁和天花板上自如活動。這種適應能力使得一些蜥蜴物種能夠跟隨人類活動擴大其分布範圍。

蜥蜴的棲息地選擇還與其體型和生活方式密切相關。大型蜥蜴,如科莫多巨蜥(Komodo dragon),需要較大的活動範圍和豐富的獵物資源,因此常見於開闊的島嶼環境。而小型蜥蜴則能夠利用更細微的環境差異,在相對狹小的空間內形成多樣的生態位分化。

棲息地的選擇還受到蜥蜴的生理需求的影響。作為變溫動物,蜥蜴需要適當的環境溫度來維持體內活動。因此,它們常常選擇能夠提供良好日照和溫度梯度的棲息地。同時,許多蜥蜴還需要適當的隱蔽所和繁殖場所,這也影響了它們的棲息地選擇。

值得注意的是,許多蜥蜴物種在不同的生活階段可能會選擇不同的棲息地。例如,一些樹棲蜥蜴的幼體可能更多地生活在地面或低矮灌木上,而成體則主要活動在較高的樹冠層。這種ontogenetic棲息地轉換可能是為了避免同類競爭或適應不同生活階段的生理需求。

蜥蜴的棲息地選擇還受到捕食壓力和競爭的影響。在有天敵存在的環境中,蜥蜴可能會選擇更安全的微棲息地或者發展出更有效的逃避策略。同時,為了減少同類或近緣種之間的競爭,不同的蜥蜴物種可能會在同一環境中選擇略有不同的微棲息地或活動時間。

氣候變化和人類活動正在改變許多蜥蜴的傳統棲息地。一些物種正在適應新的環境條件,而另一些則面臨著棲息地喪失的威脅。研究蜥蜴的棲息地需求和偏好對於制定有效的保護策略至關重要,尤其是對那些棲息地特化程度高的瀕危物種。

3.3 台灣地區蜥蜴種類、分布與特性

台灣位於亞洲東南部,擁有豐富多樣的自然環境,從海岸線到高山地區,為各種蜥蜴提供了理想的棲息地。台灣的蜥蜴動物相反映了該島嶼的地理位置、地質歷史和氣候特徵,展現出獨特的組成和分布特點。

目前,台灣已知的蜥蜴種類約有30種,分屬於6個科。這些蜥蜴種類中,有些是台灣特有種,有些則與鄰近地區共享。台灣蜥蜴的多樣性雖然不及熱帶地區,但在亞熱帶島嶼中仍然相當豐富。

石龍子科(Scincidae)是台灣蜥蜴中種類最多的一科。台灣的石龍子通常體型較小,身體圓滑,適合在落葉層或草叢中穿行。常見的種類包括中國石龍子(Plestiodon chinensis)和麗紋石龍子(Plestiodon elegans)。這兩種石龍子廣泛分布於台灣低海拔地區,常見於森林邊緣、農田和庭園中。台灣的特有種鱗趾蝎虎(Ateuchosaurus

pellopleurus)則主要分布於中低海拔山區,反映了台灣獨特的地理環境對蜥蜴演化的影響。

壁虎科(Gekkonidae)在台灣也有多個代表種。其中最為常見的是多線南蜥(Hemidactylus frenatus)和鉛山壁虎(Gekko hokouensis)。這些壁虎適應性強,常見於人類住宅周圍。它們能夠在垂直的牆面和天花板上自如活動,這得益於其腳趾上特殊的黏附結構。台灣特有的蒼棘蝎虎(Lepidodactylus

lugubris)則主要分布於東部和南部的低海拔地區,顯示了台灣蜥蜴動物相的特有性。

飛蜥科(Agamidae)在台灣的代表是攀木蜥蜴(Diploderma

swinhonis),這是一種台灣特有種。攀木蜥蜴主要分布於中低海拔的森林地區,它們具有側扁的身體和長尾,非常適合樹棲生活。雄性攀木蜥蜴在繁殖季節會展現鮮艷的體色,這是求偶行為的一部分。

蜥蜴科(Lacertidae)在台灣的代表是長尾真稜蜥(Takydromus

formosanus)和臺灣滑蜥(Scincella formosensis),兩者都是台灣特有種。長尾真稜蜥擁有極長的尾巴,可達體長的三倍,這種特徵有助於其在草叢中的快速移動和平衡。臺灣滑蜥則主要分布於中低海拔的森林地區,其光滑的鱗片使其能夠在落葉層中靈活穿梭。

盾尾蜥科(Cordylidae)在台灣只有一個引入種,即大頭蛇蜥(Xenosaurus crocodilurus)。這種蜥蜴原產於中國南部,可能是由寵物貿易引入台灣的。雖然目前在野外的分布範圍有限,但其存在反映了人類活動對島嶼生態系統的潛在影響。

蛇蜥科(Anguidae)在台灣的代表是脆蛇蜥(Dopasia harti),這是一種無腿蜥蜴,外形酷似小蛇。脆蛇蜥主要分布於中海拔的森林地區,常隱藏於落葉層或朽木下,反映了台灣多樣化的森林環境為不同生活方式的蜥蜴提供了棲息地。

台灣蜥蜴的分布pattern與島嶼的地形和氣候密切相關。低海拔地區,特別是平原和淺山地帶,蜥蜴的種類和數量都較為豐富。這些地區氣候溫暖,食物資源豐富,適合多種蜥蜴生存。中海拔山區則是一些特有種和森林適應型蜥蜴的主要分布區。高海拔地區由於氣溫較低,蜥蜴的種類相對較少。

台灣蜥蜴的特性反映了其對島嶼環境的適應。許多種類具有較強的攀爬能力,這與台灣多山的地形特徵相適應。一些種類,如石龍子和真稜蜥,則發展出了在茂密植被中快速移動的能力。另一方面,一些種類如壁虎,則很好地適應了人類環境,常見於城鎮和鄉村地區。

台灣蜥蜴的生態學特性也值得關注。許多種類在控制昆蟲數量方面發揮著重要作用,是維持生態平衡的關鍵成員。例如,壁虎常常被視為天然的害蟲控制者,在人類住所周圍捕食蚊子等昆蟲。

台灣蜥蜴面臨的主要威脅包括棲息地喪失、環境污染和外來種入侵。隨著城市化和農業活動的擴張,許多蜥蜴的自然棲息地正在縮小或消失。外來種如綠鬣蜥(Iguana iguana)的入侵也對本地蜥蜴構成競爭壓力。因此,保護台灣的自然環境和控制外來種對於維護蜥蜴多樣性至關重要。

台灣蜥蜴的研究不僅對了解島嶼生物地理學有重要意義,也為保育生物學提供了寶貴的案例。特有種的存在凸顯了台灣在生物多樣性保護中的重要性。同時,台灣蜥蜴也是研究氣候變化對島嶼生態系統影響的理想對象。

台灣蜥蜴在當地文化中也佔有一席之地。例如,壁虎在民間常被視為吉祥物,認為它們能帶來好運。這種文化認知有助於提高公眾對蜥蜴保護的意識。

總的來說,台灣的蜥蜴動物相雖然在數量上不及熱帶大陸地區,但其組成反映了台灣獨特的地理位置和自然環境。從廣泛分布的常見種到狹域分布的特有種,台灣的蜥蜴展現了豐富的生態適應和演化歷史,是台灣生物多樣性的重要組成部分。

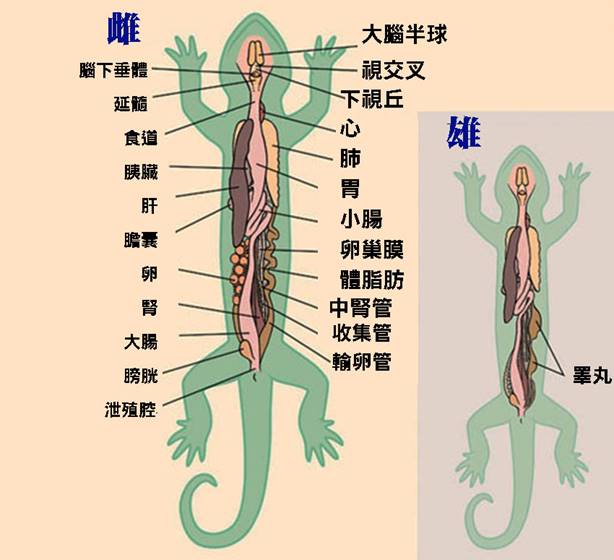

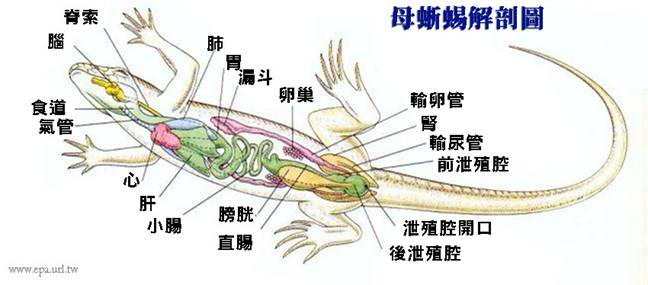

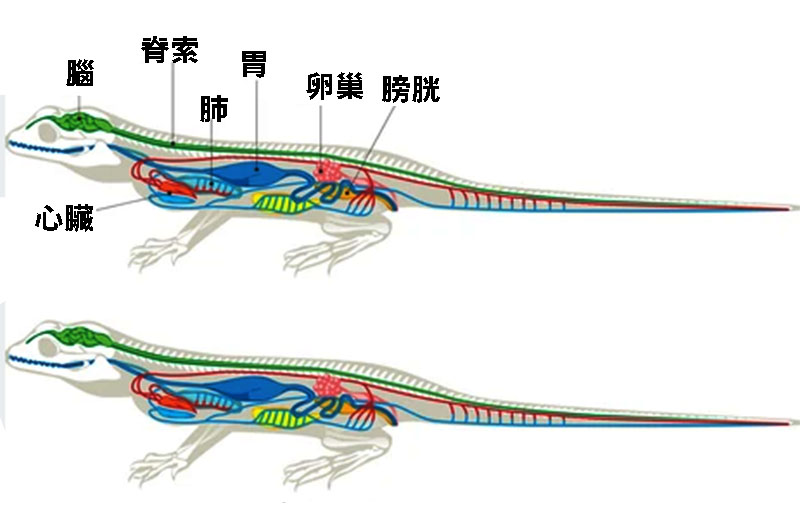

第四章 蜥蜴形態與解剖

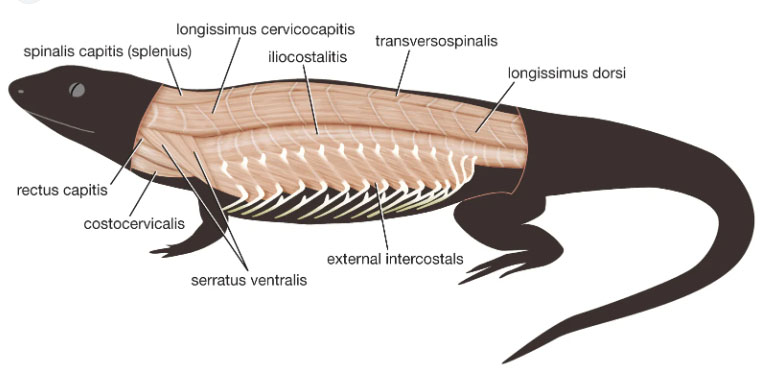

4.1 蜥蜴骨骼系統與運動

蜥蜴的骨骼系統是其運動能力和生存適應的基礎。這個系統不僅支撐著蜥蜴的身體結構,還為其多樣化的運動方式提供了必要的機械支持。蜥蜴的骨骼結構具有許多獨特的特徵,這些特徵使得它們能夠適應各種不同的環境和生活方式。

蜥蜴的骨骼系統主要由頭骨、脊椎、肋骨、四肢骨和尾骨組成。頭骨是一個複雜的結構,包括多塊骨頭緊密連接而成。其中,顱骨保護著大腦,而下頜骨則與上顎骨形成了有力的咬合系統。蜥蜴的頭骨結構允許它們有較大的張口能力,這對於捕捉獵物和防禦敵人都非常重要。

脊椎是蜥蜴骨骼系統的核心部分,由一系列椎骨組成,從頸部延伸到尾部。這些椎骨不僅保護脊髓,還提供了身體的彈性和支撐。蜥蜴的脊椎結構允許它們進行各種複雜的運動,如彎曲、扭轉和伸展。特別是在一些樹棲蜥蜴中,脊椎的靈活性使它們能夠在樹枝間靈活穿梭。

肋骨與脊椎相連,形成了保護內臟器官的胸腔。然而,與哺乳動物不同,蜥蜴的肋骨結構更為靈活,允許身體在運動時有更大的彎曲度。這種結構特點對於一些蜥蜴物種的運動方式,如蛇行運動,起著關鍵作用。

蜥蜴的四肢骨結構與其他四足動物相似,包括肩胛骨、上臂骨、橈骨和尺骨(前肢),以及骨盆、股骨、脛骨和腓骨(後肢)。然而,蜥蜴的四肢骨排列方式較為特殊,呈現出更加水平的姿態。這種排列方式使得蜥蜴的腹部更貼近地面,有利於熱量交換和隱蔽。

蜥蜴的尾骨是其骨骼系統中一個非常重要的部分。尾骨由一系列逐漸變小的椎骨組成,具有高度的靈活性。許多蜥蜴物種能夠在危險時斷尾逃生,這是一種重要的防禦機制。斷尾處的特殊結構允許尾巴在特定位置斷裂,而不會造成嚴重的傷害。更令人驚奇的是,許多蜥蜴物種還具有再生尾巴的能力,雖然再生的尾巴在結構上與原始尾巴有所不同。

蜥蜴的骨骼系統直接影響其運動能力。大多數蜥蜴採用四足行走的方式移動,但其運動模式遠比簡單的行走要複雜得多。蜥蜴的四肢通常呈現側向伸展的姿態,這種姿態雖然在能量效率上不如哺乳動物的直立姿態,但為蜥蜴提供了更好的平衡性和靈活性,特別是在不平坦的表面上。

許多蜥蜴物種還發展出了特殊的運動能力。例如,一些樹棲蜥蜴可以在垂直表面上快速爬行,這得益於它們腳趾上的特殊結構和爪子。壁虎(Gecko)就是一個典型的例子,它們腳掌上的微小纖毛能夠產生范德瓦力,使它們能夠在光滑的垂直表面上自如移動,甚至是在天花板上倒掛行走。

一些蜥蜴物種還能夠進行滑翔。例如,飛蜥(Draco)在前後肢之間有延展的皮膜,通過展開這些皮膜,它們能夠在樹與樹之間滑翔相當長的距離。這種運動方式需要特殊的骨骼結構來支撐皮膜,同時還需要精確的身體控制能力。

水生蜥蜴則發展出了適應水中生活的運動方式。它們的尾巴通常更加扁平,有助於在水中推進。一些海洋蜥蜴,如海鬣蜥(Marine Iguana),甚至能夠在海中游泳並潛水覓食。

蜥蜴的運動速度也是一個值得關注的方面。雖然大多數蜥蜴的運動速度適中,但一些物種,如鞭尾蜥(Whiptail Lizard),能夠達到驚人的速度。這種高速運動能力與它們的骨骼結構、肌肉分布以及能量代謝系統密切相關。

值得一提的是,蜥蜴的運動能力還與其體溫調節密切相關。作為變溫動物,蜥蜴的活動能力受到環境溫度的顯著影響。在適宜的溫度下,蜥蜴能夠展現出最佳的運動性能。這也解釋了為什麼許多蜥蜴喜歡在陽光下曬太陽,以提高體溫來增強活動能力。

蜥蜴的骨骼系統和運動能力是長期進化的結果,反映了它們對不同生態環境的適應。從沙漠到熱帶雨林,從地面到樹冠,蜥蜴通過其獨特的骨骼結構和多樣化的運動方式,成功地適應了各種生態位。這種適應性不僅體現在它們的生存能力上,也反映在它們在生態系統中扮演的重要角色上,無論是作為捕食者、被捕食者,還是作為生態系統中的關鍵物種。

4.2 蜥蜴皮膚與鱗片類型

蜥蜴的皮膚和鱗片是其最顯著的外部特徵之一,不僅在外觀上引人注目,更在功能上扮演著至關重要的角色。這些結構為蜥蜴提供了保護、體溫調節、水分控制等多方面的生理支持,同時也反映了蜥蜴在長期進化過程中對不同環境的適應。

蜥蜴的皮膚結構與其他爬行動物相似,主要由表皮層和真皮層組成。表皮層是最外層的結構,由多層細胞組成,其中最外層的角質層是由死亡的細胞形成的。這個角質層定期脫落並更新,這個過程稱為蛻皮。真皮層位於表皮層下方,含有血管、神經和各種腺體。蜥蜴的皮膚具有高度的彈性和韌性,這使得它們能夠適應身體的各種運動和形態變化。

蜥蜴的鱗片是皮膚的特化結構,主要由角蛋白組成。這些鱗片覆蓋在皮膚表面,形成了蜥蜴身體的外層防護。鱗片的形狀、大小和排列方式在不同種類的蜥蜴之間存在很大差異,這些差異往往反映了它們的生活環境和生活方式。

根據形態和功能,蜥蜴的鱗片可以分為幾種主要類型:

顆粒狀鱗片是最常見的類型,通常較小且圓形或多邊形,覆蓋在蜥蜴身體的大部分區域。這種鱗片提供了基本的保護,同時允許皮膚保持一定的彈性。例如,多數壁虎(Gecko)和蜥蜴(Lacertid)的體表就覆蓋著這種鱗片。

盾狀鱗片通常較大且扁平,常見於蜥蜴的頭部、背部或腹部。這種鱗片提供了更強的物理防護,有助於抵禦捕食者的攻擊或環境中的磨損。鬣蜥(Iguana)的背部鱗片就是典型的盾狀鱗片。

龍骨狀鱗片是一種特殊的鱗片類型,通常呈現出脊狀或尖銳的形態。這種鱗片不僅提供了額外的防護,還可能在體溫調節和視覺信號傳遞中發揮作用。許多飛蜥(Draco)和樹蜥(Agamid)的背部和尾部都有明顯的龍骨狀鱗片。

某些蜥蜴物種還具有特化的鱗片結構。例如,一些沙漠蜥蜴的鱗片具有特殊的微結構,能夠收集空氣中的水分。而一些arboreal 物種(樹棲物種)的腳趾上有特殊的鱗片結構,能夠增加摩擦力,有助於它們在樹枝上攀爬。

蜥蜴的鱗片排列方式也很有特點。在許多物種中,鱗片呈現出規則的排列模式,形成一種類似瓦片的覆蓋結構。這種排列方式不僅提供了全面的保護,還能在蜥蜴運動時保持彈性。一些蜥蜴,如飛蜥,在身體兩側的鱗片排列得特別鬆散,形成了可展開的皮膜,用於滑翔。

蜥蜴的皮膚和鱗片在體溫調節中扮演著重要角色。作為變溫動物,蜥蜴需要通過行為和生理機制來調節體溫。皮膚中的血管網絡可以根據需要擴張或收縮,以調節熱量的吸收或散發。一些沙漠蜥蜴的鱗片具有反射陽光的能力,有助於防止過熱。而一些生活在寒冷地區的蜥蜴,其鱗片排列得更為緊密,有助於保持體溫。

在水分控制方面,蜥蜴的皮膚和鱗片也起著關鍵作用。鱗片的緊密排列形成了一個有效的屏障,可以減少水分的蒸發。一些沙漠蜥蜴的鱗片還具有特殊的微結構,能夠將凝結的水滴引導到口部。這種適應使得它們能夠在極度乾燥的環境中生存。

蜥蜴的皮膚還包含各種腺體,這些腺體在化學通訊和防禦中發揮重要作用。例如,許多蜥蜴在大腿內側有一排特殊的鱗片,稱為股骨孔(Femoral Pores)。這些孔中的腺體分泌化學物質,用於標記領地和吸引配偶。一些蜥蜴物種還具有特殊的防禦腺,能夠分泌具有不良氣味或有毒的物質來驅退捕食者。

蜥蜴的皮膚顏色和圖案也是一個引人注目的特徵。這些顏色和圖案不僅具有審美價值,更在生態適應中扮演重要角色。許多蜥蜴利用體表的顏色和圖案進行偽裝,以避開捕食者的注意。例如,沙漠蜥蜴通常呈現沙色或褐色,而森林蜥蜴則可能有綠色或斑駁的花紋。一些蜥蜴物種還能夠改變體色,這種能力不僅用於偽裝,還在社交互動和體溫調節中發揮作用。

值得注意的是,蜥蜴的皮膚和鱗片並非靜態結構,而是會隨著個體的生長和環境變化而不斷更新。蛻皮過程是蜥蜴生長和修復的重要機制。在這個過程中,舊的表皮層被剝離,露出下面新生的皮膚。這個過程不僅允許蜥蜴生長,還能去除寄生蟲,修復損傷的皮膚。

蜥蜴的皮膚和鱗片結構在不同物種之間存在顯著差異,這些差異反映了它們的生態位和進化歷史。例如,生活在乾燥環境中的蜥蜴通常有較厚實的鱗片,以減少水分流失。而生活在潮濕環境中的蜥蜴,其皮膚可能更薄,有利於皮膚呼吸。一些burrowing 物種(穴居物種)的鱗片排列得特別光滑,有助於在土壤中移動。

蜥蜴的皮膚和鱗片不僅是保護層,還是一個複雜的感覺器官。皮膚中分佈著大量的感覺受器,能夠感知溫度、壓力和振動。一些蜥蜴物種,如某些壁虎,甚至能夠通過皮膚感知微弱的電場變化。這些感覺能力對於捕獵、避敵和環境適應都至關重要。

4.3 蜥蜴外表變色與偽裝

蜥蜴的外表變色與偽裝能力是自然界中最為奇妙的現象之一,這種能力不僅體現了蜥蜴的適應性,也展示了生物進化的精妙。蜥蜴通過改變體色和形態來適應環境,這種能力在捕食、躲避天敵以及社交互動中起著至關重要的作用。

蜥蜴的變色能力主要依賴於其皮膚中的色素細胞。這些細胞被稱為色素體(Chromatophores),它們包含不同類型的色素,能夠在細胞內部移動或改變分佈,從而改變蜥蜴的外表顏色。色素體主要分為三種類型:黑色素細胞(Melanophores)、黃紅色素細胞(Xanthophores)和虹彩細胞(Iridophores)。黑色素細胞含有黑色或棕色色素,黃紅色素細胞含有黃色或紅色色素,而虹彩細胞則含有反光的晶體結構,能產生藍色、綠色或紫色的光學效果。

蜥蜴變色的過程通常由神經系統和內分泌系統共同調控。當蜥蜴感知到環境變化或面臨威脅時,大腦會發出信號,通過神經和激素的作用,使色素細胞中的色素顆粒發生移動或聚集。這種變化可以在幾分鐘內完成,有些物種甚至能在幾秒鐘內完成顏色轉換。

變色龍(Chameleon)是蜥蜴中變色能力最為出色的代表。它們能夠在各種顏色之間快速轉換,這種能力不僅用於偽裝,還在社交互動和情緒表達中發揮重要作用。例如,雄性變色龍在爭奪領地或求偶時會展現出鮮豔的顏色,而在感到威脅時則會變成暗淡的顏色。變色龍的皮膚結構特殊,除了常見的色素細胞外,還有一層能夠反射和散射光線的納米晶體,這使得它們能夠產生更加豐富和鮮艷的顏色。

蜥蜴的偽裝能力不僅限於顏色變化,還包括形態和行為的改變。許多蜥蜴物種能夠通過改變身體姿態來模仿周圍環境中的物體。例如,某些樹棲蜥蜴能夠將身體貼平在樹幹上,並保持不動,以模仿樹皮的紋理和顏色。一些生活在沙漠中的蜥蜴則能夠將身體部分埋入沙中,只露出眼睛,這樣既能避開捕食者的視線,又能觀察周圍的情況。

蜥蜴的偽裝能力還與其棲息環境密切相關。生活在森林環境中的蜥蜴通常具有綠色或褐色的體色,並有斑點或條紋的花紋,這有助於它們在複雜的植被背景中隱藏自己。而生活在沙漠或岩石地帶的蜥蜴則往往呈現出沙色或灰色,有時還會有細小的顆粒狀鱗片,以模仿沙粒或岩石的質地。

一些蜥蜴物種還發展出了更為複雜的偽裝策略。例如,某些澳大利亞的蜥蜴能夠模仿有毒的蜘蛛,通過特殊的姿勢和行為來嚇退潛在的捕食者。還有一些蜥蜴物種能夠改變體色來模仿有毒的動物,這種現象被稱為擬態(Mimicry),是一種高度進化的防禦機制。

蜥蜴的變色能力不僅用於偽裝和防禦,還在體溫調節中發揮重要作用。許多蜥蜴物種能夠通過改變體色來調節體內熱量的吸收和散發。例如,在寒冷的環境中,蜥蜴可能會變成較深的顏色以吸收更多的熱量;而在炎熱的環境中,則可能變成較淺的顏色以反射更多的陽光。

蜥蜴的外表變色還與其社交行為密切相關。許多物種使用顏色變化來傳遞信息,如表達攻擊意圖、標記領地或吸引異性。例如,某些蜥蜴物種的雄性在求偶季節會展現出鮮艷的顏色,以吸引雌性的注意。而在面對競爭對手時,它們可能會迅速改變顏色來展示威嚇。

值得注意的是,不同物種的蜥蜴在變色能力上存在很大差異。有些物種能夠在幾分鐘內完成顏色的劇烈變化,而有些物種則只能在較長時間內進行緩慢的顏色調整。這種差異反映了不同物種在進化過程中面臨的不同選擇壓力和適應策略。

蜥蜴的變色能力還受到多種因素的影響,如年齡、性別、健康狀況和環境條件等。年輕的個體通常比成年個體具有更強的變色能力,這可能與它們更需要保護自己有關。此外,某些物種的雄性和雌性在變色能力上也存在差異,這通常與它們的社交行為和繁殖策略相關。

蜥蜴的偽裝能力不僅體現在視覺上,還包括其他感官方面的適應。例如,某些蜥蜴物種能夠控制自己的氣味,以避免被捕食者通過嗅覺發現。還有一些物種能夠模仿周圍環境的聲音或振動,以增強隱蔽效果。

研究蜥蜴的變色與偽裝能力不僅對於理解生物進化和生態適應具有重要意義,還為人類在材料科學、光學和仿生技術等領域提供了寶貴的靈感。例如,科學家們正在研究蜥蜴皮膚的結構,以開發新型的變色材料和偽裝技術。

蜥蜴的外表變色與偽裝能力是一個複雜而迷人的主題,它不僅展示了自然界的神奇,也反映了生物在長期進化過程中形成的精妙適應機制。這種能力使蜥蜴能夠在各種環境中生存和繁衍,成為地球上最成功的爬行動物之一。通過研究蜥蜴的這些能力,我們不僅能夠更好地理解生態系統的運作機制,還能為生物多樣性保護提供重要的科學依據。

4.4 蜥蜴感覺器官

蜥蜴的感覺器官是其生存和適應環境的關鍵工具,這些精密的結構使蜥蜴能夠感知周圍世界的各種信息,包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等。蜥蜴的感覺器官在長期進化過程中形成了獨特的特徵,以適應不同的生態環境和生活方式。

視覺是蜥蜴最為發達的感官之一。蜥蜴的眼睛通常較大,位於頭部兩側,提供了廣闊的視野。大多數蜥蜴物種具有彩色視覺,能夠區分各種顏色,這對於識別獵物、天敵和同類個體都非常重要。蜥蜴的眼睛結構與其他脊椎動物相似,包括角膜、虹膜、晶狀體和視網膜。然而,蜥蜴的視網膜中含有一種特殊的結構,稱為視錐(Pectinium),這種結構能夠增強視覺敏感度,尤其是在弱光條件下。

許多蜥蜴物種還具有第三隻眼,也稱為頂眼(Parietal Eye)。這個器官位於頭頂,雖然不能形成圖像,但能感知光線強度的變化,在調節生理節律和體溫方面發揮重要作用。頂眼對紫外線特別敏感,這使得蜥蜴能夠感知人類肉眼無法看到的紫外線信號,這在種內交流和捕食行為中可能起到重要作用。

蜥蜴的聽覺器官與其他陸生脊椎動物有所不同。大多數蜥蜴沒有外耳,而是有一個位於頭部兩側的鼓膜。這個結構直接與內耳相連,能夠感知空氣中的聲波振動。雖然蜥蜴的聽覺範圍比人類窄,但對於某些頻率的聲音非常敏感,特別是那些與捕食者或獵物相關的聲音。一些沙漠蜥蜴還進化出了特殊的聽覺結構,能夠感知沙粒振動,這有助於它們在沙地中探測獵物或躲避天敵。

嗅覺在蜥蜴的生活中扮演著極其重要的角色。蜥蜴的鼻腔內有特化的嗅覺上皮,能夠感知空氣中的化學物質。然而,蜥蜴最為獨特的化學感覺器官是雅各布森氏器(Jacobson's Organ),也稱為輔助嗅覺器。這個器官位於口腔上顎,通過舌頭將化學物質樣本送入其中進行分析。蜥蜴經常可以看到吐舌的行為,這實際上是在收集環境中的化學信息。雅各布森氏器使蜥蜴能夠感知非常微弱的化學信號,這在尋找食物、識別同類和探測天敵方面都起著關鍵作用。

蜥蜴的味覺雖然不如嗅覺發達,但仍在食物選擇中發揮重要作用。蜥蜴的舌頭上分布有味蕾,能夠感知基本的味道,如甜、鹹、酸、苦等。有趣的是,某些蜥蜴物種的味覺偏好似乎與其食性有關。例如,一些草食性的蜥蜴對植物中的某些化合物特別敏感,這有助於它們選擇營養價值高的植物食物。

觸覺是蜥蜴另一個重要的感官。蜥蜴的皮膚上分布著大量的觸覺受體,特別是在頭部和四肢等部位。這些受體能夠感知壓力、溫度和振動等信息。某些蜥蜴物種,如壁虎,腳趾上的觸覺特別發達,這有助於它們在各種表面上靈活攀爬。此外,許多蜥蜴的尾巴也具有高度的觸覺敏感性,這不僅有助於平衡,還能在遇到危險時快速做出反應。

除了這些常見的感官,一些蜥蜴物種還進化出了特殊的感覺能力。例如,某些蜥蜴能夠感知地球磁場,這種能力可能用於長距離遷移或定向。還有一些物種能夠感知紅外線輻射,這在夜間捕獵時特別有用。

蜥蜴的感覺器官還與其行為和生態適應密切相關。例如,夜行性蜥蜴通常有較大的眼睛和更發達的聽覺系統,以適應低光環境。而一些生活在洞穴或地下的蜥蜴物種,視覺可能退化,但觸覺和化學感覺會更為發達。

蜥蜴的感覺器官還在社交行為中發揮重要作用。許多物種利用視覺信號進行交流,例如通過改變體色或特定的身體姿勢來表達領地意圖或求偶意願。化學信號也在蜥蜴的社交中扮演重要角色,許多物種通過分泌特定的化學物質來標記領地或吸引配偶。

值得注意的是,蜥蜴的感覺器官並非靜態的結構,而是能夠根據環境和生理需求進行一定程度的調節。例如,某些蜥蜴在不同的光照條件下能夠調整視網膜的敏感度。同樣,嗅覺系統也能根據需要調整其敏感性,以應對不同的化學環境。

研究蜥蜴的感覺器官不僅有助於我們理解這些神奇生物的生態和行為,還為人類在生物傳感器、仿生材料等領域的研究提供了寶貴的靈感。例如,科學家們正在研究壁虎腳趾的微結構,以開發新型的粘附材料。

蜥蜴的感覺器官是一個複雜而精密的系統,反映了自然界中生物適應性的奇妙之處。通過這些高度發達的感官,蜥蜴能夠在各種環境中成功生存和繁衍,成為地球上最為多樣化和成功的爬行動物群體之一。深入研究蜥蜴的感覺器官,不僅能增進我們對這些生物的理解,還能為生態保護和生物多樣性研究提供重要的科學基礎。

4.5 蜥蜴的形態適應

蜥蜴的形態適應是一個極其豐富和引人入勝的主題,反映了這些爬行動物在漫長的進化過程中對各種環境的適應能力。蜥蜴的形態適應涉及身體的各個方面,包括體型、四肢、尾巴、頭部和特殊的身體結構等,這些適應使得蜥蜴能夠在從炎熱的沙漠到潮濕的熱帶雨林等各種生態環境中生存和繁衍。

首先,蜥蜴的體型大小和比例是其最明顯的形態適應之一。不同物種的蜥蜴體型差異巨大,從僅有幾厘米長的小型蜥蜴到體長可達三米的科莫多巨蜥(Komodo Dragon)。這種體型的多樣性反映了蜥蜴對不同生態位的適應。例如,小型蜥蜴通常更適合在狹小的空間或植被茂密的環境中活動,而大型蜥蜴則可能是頂級捕食者,能夠獵捕更大的獵物。

蜥蜴的體型比例也體現了其生活方式的適應。樹棲蜥蜴通常有較長的四肢和尾巴,這有助於它們在樹枝間靈活移動和保持平衡。相比之下,地棲蜥蜴的身體可能更為扁平,有利於在岩石縫隙或地面上快速移動。一些穴居蜥蜴則可能有圓筒形的身體,便於在狹窄的地下通道中穿行。

蜥蜴的四肢結構是其形態適應的另一個重要方面。大多數蜥蜴有四條發達的肢體,但其形態和功能因物種而異。例如,生活在沙地上的蜥蜴可能有較寬的腳掌,有助於在鬆軟的沙地上行走而不下陷。而一些樹棲蜥蜴,如變色龍,則進化出了對趾足,這種特殊的腳趾結構使它們能夠牢固地抓住樹枝。壁虎的腳趾上有特殊的微小結構,能產生范德華力,使其能夠在光滑的垂直表面上攀爬。

有趣的是,某些蜥蜴物種的肢體結構發生了退化。例如,一些蛇形蜥蜴完全失去了四肢,採用蛇行運動方式。這種適應可能是為了更好地在地下或茂密的植被中移動。還有一些物種保留了退化的肢體,如僅有很小的後肢,這反映了進化過程中的中間狀態。

蜥蜴的尾巴是其形態適應中另一個引人注目的特徵。大多數蜥蜴的尾巴長而靈活,在平衡、運動和防禦中發揮重要作用。某些樹棲蜥蜴的尾巴可以纏繞物體,增強其在樹上的穩定性。一些沙漠蜥蜴的尾巴較粗,可以儲存脂肪作為能量儲備。許多蜥蜴物種還具有斷尾(Autotomy)能力,即在受到威脅時主動斷掉尾巴以逃脫捕食者,這是一種重要的防禦適應。

蜥蜴的頭部形態也展現了豐富的適應性。不同物種的頭部形狀和大小差異顯著,這通常與其食性和生活習慣有關。例如,一些以昆蟲為食的蜥蜴可能有較尖的吻部,便於捕捉小型獵物。而一些草食性蜥蜴則可能有較寬的頭部和強壯的頜骨,適合咀嚼堅韌的植物材料。某些物種,如飛蜥,還在頭部和喉部進化出了可展開的皮褶,用於社交展示和威嚇。

皮膚和鱗片的結構是蜥蜴形態適應的另一個重要方面。不同環境中的蜥蜴可能有不同的鱗片類型和排列方式。例如,生活在乾旱環境中的蜥蜴通常有較厚實的鱗片,以減少水分流失。一些物種的鱗片形成了特殊的結構,如背部的脊狀突起,這可能用於防禦、體溫調節或視覺信號傳遞。

某些蜥蜴物種還進化出了特殊的形態結構,以適應特定的生活方式。例如,飛蜥在體側進化出了可展開的皮膜,使其能夠在樹木間滑翔。變色龍的眼睛能夠獨立轉動,大大增強了其視野範圍。某些生活在沙漠中的蜥蜴在鼻孔周圍進化出了特殊的鱗片結構,可以過濾吸入的沙粒。

蜥蜴的形態適應還與其生理功能密切相關。例如,許多蜥蜴物種的皮膚顏色和紋理不僅用於偽裝,還在體溫調節中發揮重要作用。某些物種能夠改變體色以吸收或反射陽光,從而調節體溫。一些沙漠蜥蜴的鱗片表面有特殊的微結構,能夠收集空氣中的水分。

值得注意的是,蜥蜴的形態適應並非靜態不變的,而是能夠在一定程度上響應環境變化。例如,某些物種的個體在不同的溫度或食物條件下可能表現出不同的生長模式,導致成年個體在形態上的差異。這種表型可塑性(Phenotypic Plasticity)增強了蜥蜴對環境變化的適應能力。

蜥蜴的形態適應是生物進化的絕佳範例,展示了自然選擇如何塑造生物的形態以適應各種生態位。這些適應不僅使蜥蜴成為了地球上最成功的爬行動物群體之一,還為我們理解生物多樣性的形成和維持提供了寶貴的見解。通過研究蜥蜴的形態適應,我們不僅能夠更好地理解這些奇妙生物的生態和行為,還能為生物保護和環境管理提供重要的科學依據。

第五章 蜥蜴生理

5.1 蜥蜴體溫調節

蜥蜴的體溫調節是其生理功能中最為關鍵和複雜的方面之一。作為變溫動物,蜥蜴的體溫受環境溫度的顯著影響,但它們並非完全被動地接受環境溫度的變化。相反,蜥蜴進化出了一系列行為和生理機制來調節體溫,以維持最佳的生理功能狀態。這種體溫調節能力不僅影響蜥蜴的日常活動,還決定了它們的生存和繁衍成功率。

蜥蜴的體溫調節主要依賴於行為調節和一些生理適應。行為調節是蜥蜴最直接和有效的體溫控制方式。當環境溫度較低時,蜥蜴會尋找陽光直射的地方曬太陽,以提高體溫。這種行為被稱為日光浴(Basking)。蜥蜴通常會選擇石頭、樹幹或開闊地等有利位置進行日光浴,它們會調整身體姿勢以最大化吸收陽光。例如,許多蜥蜴會將身體扁平化,增加與陽光接觸的表面積。當體溫升高到適宜範圍後,蜥蜴會開始其他活動,如覓食或社交行為。

相反,當環境溫度過高時,蜥蜴會採取一系列降溫行為。它們可能會躲避到陰涼處,如岩石縫隙或植被下。一些沙漠蜥蜴甚至會將身體部分埋入較涼爽的沙子中。某些物種還會通過改變身體姿勢來調節熱量吸收,例如將身體抬離地面以減少與熱表面的接觸。

蜥蜴的體溫調節行為還包括在不同溫度區域之間穿梭。它們可能在陽光充足的區域和陰涼區域之間來回移動,以維持理想的體溫。這種行為被稱為穿梭調溫(Shuttling)。通過精確控制在不同溫度環境中停留的時間,蜥蜴能夠將體溫維持在一個相對穩定的範圍內。

除了這些宏觀的行為調節,蜥蜴還能通過微小的姿勢調整來精細控制體溫。例如,通過改變尾巴的位置或調整身體與地面的夾角,蜥蜴可以微調其熱量吸收或散發的速率。

蜥蜴的體溫調節還涉及一些生理適應。雖然蜥蜴不能像哺乳動物那樣通過內部代謝來產生大量熱量,但它們仍然具有一些生理機制來輔助體溫調節。例如,許多蜥蜴物種能夠改變皮膚的顏色。深色的皮膚可以吸收更多熱量,而淺色的皮膚則可以反射更多陽光。這種顏色變化不僅用於偽裝,還在體溫調節中發揮重要作用。

蜥蜴的循環系統也參與體溫調節。當需要快速升溫時,蜥蜴可以增加皮下血管的血流量,加速熱量從環境向體內傳遞。相反,當需要降溫時,它們可以減少表層血流,並將血液引導到體內較涼爽的區域。

一些蜥蜴物種還進化出了特殊的形態結構來輔助體溫調節。例如,某些沙漠蜥蜴的鱗片表面有微小的凹槽,可以增加散熱效率。一些物種的尾巴較粗,可以儲存脂肪作為能量儲備,這在食物稀少或低溫季節特別重要。

蜥蜴的體溫調節能力與其生態位密切相關。不同生活環境中的蜥蜴可能有不同的體溫偏好和調節策略。例如,生活在熱帶雨林中的蜥蜴可能更注重防止過熱,而生活在溫帶或高海拔地區的蜥蜴則可能更專注於保持足夠的體溫。沙漠蜥蜴面臨的挑戰尤為嚴峻,它們必須在極端的溫度波動中維持適宜的體溫。

值得注意的是,蜥蜴的最佳體溫範圍通常高於環境溫度。大多數蜥蜴物種的活動體溫在28到40攝氏度之間,具體範圍因物種而異。在這個溫度範圍內,蜥蜴的新陳代謝、消化、生長和繁殖等生理過程能夠最有效地進行。

蜥蜴的體溫調節能力還與其日常活動模式密切相關。許多物種是晝行性的,它們在白天活動,利用陽光直接調節體溫。而一些夜行性蜥蜴則可能依賴於白天儲存的熱量來維持夜間活動。某些物種甚至能夠根據季節變化調整其活動時間,以適應溫度的長期變化。

蜥蜴的體溫調節還影響其生態學特徵,如棲息地選擇、食性和繁殖策略。例如,某些蜥蜴可能選擇特定的微棲息地,以便更好地控制體溫。它們的覓食行為也可能受體溫的影響,在體溫較高時更為活躍。在繁殖方面,許多蜥蜴物種的孵化溫度會影響後代的性別比例,這被稱為溫度依賴性別決定(Temperature-dependent Sex Determination)。

蜥蜴的體溫調節能力雖然高效,但也有其限制。極端的環境條件,如長期的高溫或低溫,可能超出蜥蜴的調節能力範圍。在這種情況下,蜥蜴可能被迫進入休眠狀態或尋找庇護所。氣候變化對蜥蜴的影響尤其值得關注,因為它可能改變蜥蜴賴以生存的溫度模式。

研究蜥蜴的體溫調節不僅有助於我們理解這些生物的生理生態,還為理解生物如何適應環境變化提供了寶貴的見解。這些研究對於預測和管理氣候變化對生態系統的影響具有重要意義。同時,蜥蜴的體溫調節機制也為生物仿生學領域提供了靈感,例如在開發新型的溫度控制材料和系統方面。

5.2 蜥蜴水平衡與滲透調節

蜥蜴的水平衡與滲透調節是其生理適應中極為重要的一環,尤其考慮到許多蜥蜴物種生活在乾旱或半乾旱環境中。這些生理機制使蜥蜴能夠在水資源稀缺的條件下維持體內水分和電解質的平衡,從而確保正常的生理功能運作。蜥蜴的水平衡和滲透調節涉及多個器官系統的協同作用,包括腎臟、皮膚、消化系統和特化的鹽腺等。

蜥蜴的腎臟是維持水平衡和滲透調節的核心器官。與哺乳動物相比,蜥蜴的腎臟結構相對簡單,但在功能上卻高度特化,以適應其生存環境的需求。蜥蜴的腎臟能夠產生高度濃縮的尿液,這是一種重要的保水機制。通過重吸收大量水分,蜥蜴能夠最大限度地減少水分流失。某些沙漠蜥蜴物種的腎臟甚至能夠產生近乎固體的尿酸,這種尿酸會以白色糊狀物的形式排出,進一步減少水分流失。

蜥蜴的皮膚在水平衡維持中也扮演著重要角色。與兩棲動物不同,蜥蜴的皮膚覆蓋著鱗片,這種結構大大減少了經皮水分蒸發。鱗片的排列方式和結構因物種而異,反映了不同蜥蜴對其環境的適應。例如,生活在極度乾旱環境中的蜥蜴通常有更厚實、更緊密的鱗片覆蓋。某些沙漠蜥蜴的鱗片表面還具有特殊的微結構,能夠收集空氣中的水分或露水,這是一種獨特的獲取水分的方式。

在水分獲取方面,蜥蜴展現了多樣化的策略。許多物種主要通過飲用自由水來補充水分,但在水資源稀缺的環境中,蜥蜴可能需要依賴其他水源。一些蜥蜴能夠從食物中獲取大部分所需水分,特別是那些以多汁昆蟲或植物為食的物種。某些沙漠蜥蜴甚至進化出了特殊的行為,如在清晨時用身體收集凝結在皮膚表面的露水。

蜥蜴的消化系統也參與水平衡調節。腸道具有重吸收水分的能力,這在食物和水資源稀缺的環境中尤為重要。一些蜥蜴物種的腸道特別長,這增加了水分和養分吸收的表面積。此外,蜥蜴的糞便通常較乾燥,這反映了其腸道對水分的高效利用。

某些海洋或鹽沼棲息的蜥蜴物種進化出了特殊的鹽腺,用於排出過多的鹽分。這些鹽腺通常位於頭部,能夠分泌高濃度的鹽溶液。例如,加拉帕戈斯海鬣蜥(Galapagos Marine

Iguana)就擁有這種鹽腺,使其能夠在海水中覓食並維持體內鹽分平衡。這種適應使得這些蜥蜴能夠利用海洋資源,拓展了其生態位。

蜥蜴的行為也在水平衡維持中起著重要作用。許多物種會根據環境濕度調整其活動模式。在乾旱條件下,蜥蜴可能會減少活動,或選擇在濕度較高的微環境中活動,以減少水分流失。一些沙漠蜥蜴甚至會挖掘深洞,在白天躲避炎熱乾燥的環境。

蜥蜴的滲透調節能力與其棲息環境密切相關。生活在淡水環境中的蜥蜴面臨的主要挑戰是防止過多水分進入體內,而生活在海洋或鹽沼環境中的蜥蜴則需要應對高鹽分的威脅。不同環境中的蜥蜴進化出了相應的生理機制來維持體內電解質平衡。例如,某些半水棲蜥蜴的皮膚具有選擇性滲透性,可以阻擋某些離子的進入。

蜥蜴的滲透調節還涉及激素系統的參與。例如,抗利尿激素(ADH)在調節腎臟水分重吸收中起重要作用。此外,腎上腺皮質激素也參與電解質平衡的調節。這些激素的分泌和作用機制可能因物種和環境條件而異。

值得注意的是,蜥蜴的水平衡和滲透調節能力在不同的生活階段可能有所不同。例如,幼年蜥蜴可能比成年個體更容易受到脫水的影響,因為它們的體表面積相對較大,水分流失率更高。因此,許多物種的幼體會選擇較為潮濕的微棲息地。

蜥蜴的水平衡和滲透調節能力還影響其地理分布和生態適應。能夠有效維持水平衡的物種更有可能在乾旱或半乾旱環境中生存。這種適應能力使得蜥蜴成為了許多極端環境中的優勢物種,從炎熱的沙漠到鹽分含量高的海岸地區。

然而,蜥蜴的水平衡和滲透調節能力也有其限制。極端的環境條件,如長期乾旱或突然的環境鹽分變化,可能超出蜥蜴的調節能力範圍。在這種情況下,蜥蜴可能被迫進入休眠狀態或遷移到更適宜的棲息地。

研究蜥蜴的水平衡和滲透調節不僅有助於我們理解這些生物的生理生態,還為理解生物如何適應極端環境提供了寶貴的見解。這些研究對於預測和管理氣候變化對生態系統的影響具有重要意義。同時,蜥蜴的水平衡和滲透調節機制也為生物醫學和工程領域提供了靈感,例如在開發新型的水處理技術或抗脫水藥物方面。

5.3 蜥蜴代謝與能量利用

蜥蜴的代謝與能量利用是其生理學中極為重要且複雜的一個方面,這一系統不僅支撐著蜥蜴的日常生存,還決定了其在生態系統中的角色和適應能力。作為變溫動物,蜥蜴的代謝率和能量利用效率與環境溫度密切相關,這使得它們在能量利用策略上呈現出與恆溫動物截然不同的特點。

蜥蜴的基礎代謝率通常低於同等體型的哺乳動物或鳥類。這種低代謝率策略使得蜥蜴能夠在食物資源有限的環境中生存,因為它們需要的能量相對較少。然而,蜥蜴的代謝率並非固定不變,而是會隨著環境溫度的變化而顯著波動。在較高的環境溫度下,蜥蜴的代謝率會上升,使得它們能夠更快速地消化食物、生長和繁殖。相反,在較低的溫度下,蜥蜴的代謝率會降低,這有助於它們在不利條件下節省能量。

蜥蜴的能量利用效率在某些方面高於恆溫動物。由於不需要持續維持恆定的體溫,蜥蜴可以將更多的能量用於生長、繁殖和其他生理活動。這種效率在食物轉化率上尤為明顯。例如,一些蜥蜴物種能夠將攝入食物中的能量以極高的效率轉化為身體組織,這在一些大型蜥蜴如科莫多巨蜥中表現得尤為突出。

蜥蜴的代謝和能量利用還表現出顯著的可塑性。許多物種能夠根據環境條件和生理需求調整其代謝率。例如,在食物稀缺的季節,蜥蜴可能會降低其代謝率以節省能量。一些生活在極端環境中的蜥蜴甚至能夠進入一種類似休眠的狀態,將代謝率降至極低水平,以度過不利的環境條件。

蜥蜴的能量分配策略也反映了其生活史特徵。不同的生活階段和生理狀態會影響能量的分配方式。例如,在生長期,大部分能量可能被用於身體組織的構建。而在繁殖季節,雌性蜥蜴可能會將大量能量投入到卵子生產中。某些物種的雄性在求偶期間可能會減少進食,將儲存的能量用於領地防衛和求偶展示。

蜥蜴的消化系統和代謝密切相關。與哺乳動物不同,蜥蜴的消化速度受溫度的顯著影響。在適宜的溫度下,蜥蜴能夠快速有效地消化食物。許多蜥蜴物種會在進食後進行日光浴,以提高體溫加速消化過程。這種行為不僅提高了消化效率,還減少了蜥蜴在消化過程中暴露於捕食者的時間。

蜥蜴的食性多樣性也反映在其代謝和能量利用策略上。肉食性蜥蜴通常有較高的代謝率,能夠快速消化高蛋白質的食物。而草食性蜥蜴則可能有較長的消化道和特殊的腸道菌群,以更有效地分解植物纖維。某些雜食性蜥蜴則表現出靈活的代謝適應能力,能夠根據食物來源調整其消化和代謝過程。

蜥蜴的能量儲存方式也值得關注。許多物種能夠在體內儲存大量脂肪,特別是在尾部和腹部。這些脂肪儲備不僅用於應對食物短缺期,還在繁殖和冬眠等高能耗活動中起重要作用。一些沙漠蜥蜴甚至能夠在極短時間內積累大量脂肪,以應對不可預知的食物供應波動。

蜥蜴的代謝和能量利用還與其行為模式密切相關。許多物種採取「坐等捕獵」的策略,這種低能耗的捕食方式與其相對較低的代謝率相匹配。相比之下,一些活躍的觀察者蜥蜴可能有較高的代謝率,以支持其頻繁的運動。

值得注意的是,蜥蜴的代謝和能量利用能力在不同的環境條件下表現出顯著差異。例如,高海拔地區的蜥蜴可能需要特殊的代謝適應來應對低氧和低溫環境。而生活在熱帶雨林中的蜥蜴則可能面臨能量平衡的挑戰,因為高濕度環境可能影響其體溫調節和能量消耗。

蜥蜴的生理節律也與其代謝和能量利用密切相關。許多物種表現出明顯的日間活動模式,將大部分能量消耗集中在光照充足的時段。而一些夜行性蜥蜴則可能有特殊的代謝適應,使其能在較低溫度下保持活動。

蜥蜴的代謝和能量利用還受到內分泌系統的調控。例如,甲狀腺激素在調節代謝率方面起重要作用。此外,應激激素如皮質醇也可能影響能量分配和利用。這些激素的分泌和作用可能因物種和環境條件而異。

研究蜥蜴的代謝和能量利用不僅有助於我們理解這些生物的生理生態,還為理解生物如何適應不同環境條件提供了寶貴的見解。這些研究對於預測和管理氣候變化對生態系統的影響具有重要意義。同時,蜥蜴的能量利用策略也為生物醫學和工程領域提供了靈感,例如在開發新型的節能技術或代謝調節藥物方面。

蜥蜴的代謝和能量利用策略是其在地球上廣泛分布和適應多樣環境的關鍵因素之一。這種高效且靈活的能量管理系統使蜥蜴能夠在從炎熱沙漠到寒冷高山的各種生態系統中生存和繁衍。通過深入研究蜥蜴的這些生理特性,我們不僅能更好地理解生物適應性的本質,還能為生物多樣性保護和生態系統管理提供重要的科學基礎。

5.4 蜥蜴生理適應

蜥蜴的生理適應是一個極其豐富和多樣的領域,反映了這些爬行動物在漫長的進化過程中對各種環境挑戰的應對策略。這些適應涉及蜥蜴身體的各個系統,包括循環系統、呼吸系統、內分泌系統、免疫系統等,使蜥蜴能夠在從炎熱沙漠到寒冷高山的各種生態環境中生存和繁衍。

蜥蜴的循環系統展現出對不同環境的適應性。與哺乳動物不同,蜥蜴的心臟只有三個腔室,但某些物種已進化出部分分隔的心室,這種結構允許氧合血液和去氧血液的部分分離,提高了氧氣輸送效率。此外,蜥蜴的血液成分也顯示出特殊的適應性。例如,某些高海拔蜥蜴物種的紅細胞數量和血紅蛋白濃度較高,這有助於在低氧環境中維持足夠的氧氣供應。

蜥蜴的呼吸系統也展現出獨特的適應特徵。雖然大多數蜥蜴主要依賴肺部呼吸,但某些物種已發展出輔助呼吸機制。例如,一些水生蜥蜴能夠通過皮膚進行氣體交換,這使它們能夠在水下停留更長時間。某些沙漠蜥蜴則進化出了特殊的鼻腔結構,能夠在呼氣時回收水分,這是一種重要的節水適應。

內分泌系統在蜥蜴的生理適應中扮演著關鍵角色。蜥蜴的內分泌腺能夠分泌多種激素,調控其生理過程以適應環境變化。例如,甲狀腺激素在調節代謝率和生長方面起重要作用,而腎上腺素和皮質醇則參與應激反應的調節。值得注意的是,某些蜥蜴物種的內分泌系統表現出對極端環境的特殊適應。例如,一些沙漠蜥蜴的腎上腺皮質能夠產生特殊的激素,幫助它們在長期缺水的情況下維持水分平衡。

蜥蜴的免疫系統也展現出獨特的適應性。雖然爬行動物的免疫系統通常被認為不如哺乳動物發達,但蜥蜴已進化出多種機制來抵抗病原體和寄生蟲。例如,某些蜥蜴物種的血液中含有特殊的抗菌蛋白,能夠有效對抗細菌感染。此外,一些蜥蜴還能夠通過提高體溫來對抗感染,這種行為被稱為行為發熱(Behavioral Fever)。

蜥蜴的消化系統也表現出顯著的生理適應。不同食性的蜥蜴物種有著不同的消化道結構和消化酶系統。例如,草食性蜥蜴通常有較長的腸道和特殊的腸道菌群,以更有效地分解植物纖維。某些食蟻蜥蜴則進化出了特殊的舌頭結構和消化酶,能夠快速捕食和消化螞蟻。值得注意的是,許多蜥蜴物種能夠根據食物供應情況調整其消化系統的大小和效率,這種可塑性使它們能夠更好地適應食物資源的波動。

蜥蜴的生殖系統也展現出多樣的生理適應。某些物種能夠儲存精子,使雌性在離開雄性很長時間後仍能受孕。一些蜥蜴物種還進化出了孤雌生殖能力,在缺少雄性的情況下仍能繁衍後代。此外,許多蜥蜴的性別決定受環境溫度影響,這種溫度依賴性別決定機制使蜥蜴能夠根據環境條件調整後代的性別比例。

蜥蜴的感官系統也表現出獨特的生理適應。例如,某些夜行性蜥蜴進化出了特大的眼睛和高度敏感的視網膜,能夠在低光條件下有效視物。一些蜥蜴物種還發展出了特殊的化學感受器,如位於口腔上顎的雅各布森氏器,能夠感知空氣中的化學信號。這種感官適應在蜥蜴的捕食、交配和社交行為中起著重要作用。

蜥蜴的皮膚系統是其生理適應中最為顯著的方面之一。除了提供物理保護,蜥蜴的皮膚還參與調節水分平衡、體溫控制和社交信號傳遞。某些沙漠蜥蜴的皮膚表面有特殊的微結構,能夠收集空氣中的水分。一些蜥蜴物種能夠快速改變體色,這不僅用於偽裝,還在體溫調節和社交互動中發揮作用。

蜥蜴的骨骼和肌肉系統也展現出對特定環境的適應。例如,某些樹棲蜥蜴的四肢和尾巴特別發達,有利於在樹枝間攀爬和平衡。一些穴居蜥蜴則有較為扁平的身體和強壯的爪子,便於在狹窄的地下通道中移動。

值得注意的是,蜥蜴的許多生理適應表現出顯著的可塑性。這意味著個體能夠在一定程度上根據環境條件調整其生理功能。例如,某些蜥蜴物種能夠根據食物供應情況改變其消化道的長度和酶分泌模式。這種生理可塑性使蜥蜴能夠更好地應對短期的環境變化。

蜥蜴的生理適應還與其行為密切相關。例如,許多蜥蜴物種通過改變行為來輔助生理調節,如通過選擇特定的微棲息地來幫助體溫調節。這種行為-生理整合適應策略使蜥蜴能夠更有效地應對環境挑戰。

研究蜥蜴的生理適應不僅有助於我們理解這些生物的生存策略,還為理解生物如何應對環境變化提供了寶貴的見解。這些研究對於預測和管理氣候變化對生態系統的影響具有重要意義。同時,蜥蜴的多樣化生理適應機制也為生物醫學和工程領域提供了靈感,例如在開發新型的藥物、材料和環境適應技術方面。

蜥蜴的生理適應是一個複雜而fascinating的領域,反映了生命的韌性和自然選擇的力量。通過對這些適應機制的深入研究,我們不僅能更好地理解蜥蜴這一獨特的生物類群,還能為生物多樣性保護和生態系統管理提供重要的科學依據。蜥蜴的生理適應故事提醒我們,生命有著令人驚嘆的能力來應對各種環境挑戰,這一點在面對當前全球環境變化的背景下顯得尤為重要。

第六章 蜥蜴行為與溝通

6.1 蜥蜴運動模式

蜥蜴的運動模式是一個極為豐富多樣的領域,反映了這些爬行動物在不同環境中的適應性。蜥蜴的運動能力不僅涉及地面行走,還包括攀爬、游泳,甚至某些特化的飛行或滑翔行為。

首先,我們來探討蜥蜴最基本的陸地運動模式。大多數蜥蜴採用四足行走的方式,這種運動模式在不同種類中有所變化。有些蜥蜴,如大型的鬣蜥,可以採用直立的姿勢短距離奔跑,這種行為通常用於逃避捕食者或進行領地防衛。相比之下,一些小型蜥蜴則更傾向於採用蛇形運動,利用身體的側向彎曲來推動前進,這在沙漠環境中特別有效。

在樹棲蜥蜴中,我們可以觀察到多種特化的攀爬技巧。壁虎科(Gekkonidae)的蜥蜴以其獨特的腳趾結構聞名,它們的腳掌上覆蓋著數以百萬計的微小剛毛,這些剛毛能夠與表面產生范德華力,使壁虎能夠輕鬆地在垂直或倒置的光滑表面上行走。相較之下,變色龍則採用另一種攀爬策略,它們的腳趾呈鉗狀,能夠緊緊抓住樹枝,同時它們的尾巴也具有卷曲的能力,可以作為第五肢輔助攀爬。

水生環境中的蜥蜴也發展出了特殊的運動模式。海鬣蜥(Ambrhynchus cristatus)是一種能夠在海洋中游泳的蜥蜴,它們的尾巴側扁,可以用作槳,推動身體在水中前進。另一方面,蛇蜥科(Anguidae)的一些成員,如無足蜥,則已經失去了肢體,採用蛇形運動方式在水中和陸地上移動。

一些蜥蜴種類還發展出了令人驚嘆的滑翔能力。飛蜥(Draco)屬的成員擁有延長的肋骨和連接肋骨的皮膜,能夠展開形成類似翼的結構,使它們能夠在樹木間滑翔相當長的距離。這種運動模式不僅用於逃避捕食者,也有助於節省在樹林中移動的能量。

蜥蜴的運動模式還與它們的生態位和行為策略密切相關。例如,許多蜥蜴物種的幼體與成體可能採用不同的運動模式,這反映了它們在生命週期不同階段面臨的生存挑戰。一些敏捷的小型蜥蜴可能依賴快速的爆發式運動來捕捉獵物或逃避天敵,而體型較大的蜥蜴可能更依賴持久力和防禦行為。

值得注意的是,蜥蜴的運動模式也受到溫度的顯著影響。作為變溫動物,蜥蜴的活動能力與環境溫度密切相關。在較冷的溫度下,許多蜥蜴的運動會變得緩慢,而在適宜的溫度範圍內,它們則能夠展現出驚人的速度和敏捷性。

蜥蜴的運動模式還涉及能量利用的權衡。某些蜥蜴物種可能採用短暫的高速衝刺來捕獵或逃跑,這種策略雖然能量消耗大,但在關鍵時刻可能決定生死。相比之下,其他種類可能更傾向於持續的低強度運動,這種策略雖然速度較慢,但能夠維持較長時間的活動。

除了上述主要的運動模式外,一些蜥蜴還表現出特殊的運動行為。例如,某些沙漠蜥蜴能夠在炎熱的沙面上進行一種被稱為"熱舞"的行為,即快速抬起和放下腳掌,以減少與灼熱沙面的接觸時間。另一個有趣的例子是某些蜥蜴物種能夠在水面上短距離"奔跑",這種行為通常用於逃避捕食者。

蜥蜴的運動模式研究不僅對了解這些生物的生態學和行為學具有重要意義,也為生物力學和機器人學提供了寶貴的靈感。例如,壁虎的攀爬能力已經激發了多項仿生技術的研發,而飛蜥的滑翔機制也為小型飛行器的設計提供了新的思路。

總的來說,蜥蜴的運動模式展現了自然界適應性進化的驚人成果。從基本的四足行走到複雜的攀爬、游泳和滑翔,蜥蜴通過多樣化的運動方式成功適應了各種生態環境,這不僅體現了它們在進化過程中的適應性,也凸顯了它們在生態系統中的重要角色。

6.2 蜥蜴防禦行為

蜥蜴的防禦行為是一個複雜而多樣的主題,反映了這些爬行動物在面對各種威脅時的適應策略。這些防禦機制不僅包括身體上的特徵,還涉及行為模式和生理反應,共同構成了蜥蜴在自然環境中生存的重要保障。

首先,我們來探討蜥蜴最基本的防禦策略之一:偽裝。許多蜥蜴種類進化出了與其棲息環境高度相似的體色和花紋,這種保護色使它們能夠在捕食者面前保持隱蔽。例如,沙漠中的蜥蜴通常呈現出沙子的顏色,而生活在樹林中的蜥蜴則可能擁有類似樹皮或樹葉的外觀。一些蜥蜴甚至能夠根據環境的變化改變自身的顏色,最著名的例子就是變色龍,它們能夠迅速調整體色以適應不同的背景。

除了靜態的偽裝,許多蜥蜴還發展出了動態的防禦行為。當感受到威脅時,一些蜥蜴會立即保持靜止不動,依賴其保護色來避免被發現。如果這種策略失效,它們可能會迅速逃跑,利用其敏捷的身手和對環境的熟悉來擺脫捕食者。一些樹棲蜥蜴還會從樹上跳下,在空中改變姿態以確保安全著陸,然後迅速隱藏起來。

另一種廣為人知的防禦機制是自割(Autotomy),即主動斷尾。許多蜥蜴物種的尾部具有特殊的結構,允許它們在受到攻擊時主動斷開尾巴。斷落的尾巴會繼續扭動,吸引捕食者的注意力,而蜥蜴本體則趁機逃脫。這種策略雖然有效,但也伴隨著能量損失和再生成本。有趣的是,一些蜥蜴種類已經進化出了不易斷裂的尾巴,這可能是因為在其生存環境中,尾巴對於平衡和運動的重要性超過了作為誘餌的價值。

一些蜥蜴還採用威嚇性的防禦姿態來嚇退潛在的捕食者。例如,澳洲的刺領蜥(Chlamydosaurus kingii)在受到威脅時會張開其巨大的褶領,同時張開嘴巴,發出嘶嘶聲,使自己看起來更加龐大和凶猛。類似地,一些蜥蜴會豎起身體,鼓起喉囊,或者揮動尾巴來增強威嚇效果。

某些蜥蜴種類還進化出了化學防禦機制。例如,大壁虎(Gekko gecko)的皮膚分泌物中含有一種刺激性的物質,能夠嚇退一些捕食者。而毒蜥(Heloderma)屬的成員,如吉拉怪獸(Heloderma suspectum)和墨西哥珠狀蜥(Heloderma horridum),則擁有毒腺,能夠分泌神經毒素作為防禦武器。

有趣的是,一些蜥蜴還採用了模仿策略作為防禦手段。例如,某些無毒的蜥蜴物種可能進化出與毒蛇相似的外觀或行為,以此來嚇退潛在的捕食者。這種擬態行為不僅包括視覺上的模仿,有時還包括聲音或行為模式的模仿。

蜥蜴的社交行為也在防禦中扮演重要角色。群居的蜥蜴物種往往會相互警戒,當一個個體發現威脅時,會迅速通知其他成員。這種集體防禦策略增加了整個群體的生存機會。某些蜥蜴甚至形成了複雜的社會結構,其中包括哨兵角色,專門負責監視周圍環境並發出警報。

在面對不同類型的捕食者時,蜥蜴可能採用不同的防禦策略。例如,對於空中捕食者如鳥類,蜥蜴可能更傾向於尋找掩護或保持不動;而面對地面捕食者如蛇類時,它們可能選擇快速逃跑或採取威嚇姿態。這種靈活的防禦策略反映了蜥蜴對其生態環境的精確適應。

蜥蜴的防禦行為還與其生理狀態密切相關。由於是變溫動物,蜥蜴的活動能力受環境溫度的影響很大。在較冷的環境中,蜥蜴的反應速度可能會降低,此時它們可能更依賴於偽裝或化學防禦,而不是逃跑等需要快速反應的策略。相反,在適宜的溫度下,蜥蜴能夠展現出最佳的防禦性能,包括快速的逃跑和靈活的躲避動作。

某些蜥蜴物種還發展出了特殊的形態特徵作為防禦手段。例如,棘蜥(Phrynosoma)屬的成員擁有堅硬的棘狀鱗片,這不僅能夠防禦捕食者的攻擊,還使它們難以被吞食。更令人驚奇的是,這些蜥蜴還能夠通過眼角射出血液,這種行為不僅能夠嚇退捕食者,血液中的化學物質還可能具有令捕食者感到不適的效果。

值得注意的是,蜥蜴的防禦行為並非固定不變,而是能夠根據具體情況進行調整。例如,一隻蜥蜴可能首先嘗試保持靜止來避免被發現,如果這種策略失敗,它可能會轉而採用威嚇姿態,最後才選擇逃跑或自割尾巴。這種靈活的防禦策略使蜥蜴能夠在不同的威脅情況下最大化其生存機會。

蜥蜴的防禦行為還與其生活史階段有關。幼年蜥蜴可能更依賴於隱蔽和逃跑,而成年個體則可能更多地採用威嚇或攻擊性的防禦策略。這種年齡相關的行為差異反映了蜥蜴在不同生命階段面臨的不同生存壓力。

某些蜥蜴種類還表現出集體防禦行為。例如,一些生活在岩石縫隙中的蜥蜴會共同防禦其棲息地,當遇到威脅時,整個群體會同時做出防禦反應,這種行為不僅增加了個體的生存機會,也強化了群體的凝聚力。

蜥蜴的防禦行為還與其生態位密切相關。樹棲蜥蜴可能更依賴於其攀爬能力和高處的優勢來避免地面捕食者,而地棲蜥蜴則可能更多地利用洞穴或裂縫作為庇護所。水生或半水生的蜥蜴物種則可能將入水作為一種重要的逃避策略。

總體而言,蜥蜴的防禦行為是一個複雜而多樣的系統,涉及形態、行為、生理和生態等多個層面。這些防禦策略不僅反映了蜥蜴在進化過程中對環境的適應,也展示了自然選擇在塑造生物特徵方面的強大力量。了解蜥蜴的防禦行為不僅對於研究動物行為學和生態學具有重要意義,也為我們理解生物多樣性的形成和維持提供了寶貴的洞察。

6.3 蜥蜴溝通與信號傳遞

蜥蜴的溝通與信號傳遞是一個豐富多彩且複雜的領域,反映了這些爬行動物在社會互動、繁殖和領地防衛等方面的高度適應性。蜥蜴利用視覺、聽覺、嗅覺和觸覺等多種感官通道來傳遞信息,這些信號在種內和種間互動中都扮演著關鍵角色。

在視覺信號方面,蜥蜴展現出令人驚嘆的多樣性。許多種類擁有鮮豔的體色和複雜的花紋,這些不僅用於偽裝,更是重要的溝通工具。例如,雄性綠鬣蜥在繁殖季節會呈現出鮮艷的橙紅色,這種顏色變化不僅吸引雌性,還向其他雄性傳遞領地和優勢信息。一些蜥蜴物種能夠快速改變體色,如著名的變色龍,它們不僅用這種能力來偽裝,還用於表達情緒和社會地位。

除了靜態的顏色展示,蜥蜴還發展出了一系列動態的視覺信號。頭部點頭是許多蜥蜴物種常見的行為,它可能用於領地宣示、求偶或者在面對潛在威脅時的警告。一些蜥蜴,如澳洲的刺領蜥,擁有可以展開的皮褶,當遇到威脅或者在求偶時,它們會迅速展開這個鮮艷的褶領,形成一個令人印象深刻的視覺展示。

蜥蜴的尾巴也是重要的視覺信號工具。許多種類會通過特定的尾巴動作來傳遞信息,例如快速擺動可能表示警告或者攻擊意圖,而緩慢的尾巴移動則可能是求偶信號。一些沙漠蜥蜴甚至進化出了特殊的尾巴末端構造,可以模仿昆蟲來吸引獵物。

在聽覺通訊方面,儘管大多數蜥蜴不像哺乳動物或鳥類那樣能夠發出複雜的聲音,但它們仍然利用各種聲音信號進行交流。例如,壁虎科的許多成員能夠發出清脆的叫聲,這些聲音在求偶、領地防衛和警告潛在捕食者時都起著重要作用。一些較大型的蜥蜴物種,如大壁虎,能夠發出低沉的吼叫聲,這不僅用於種內交流,還可能對其他動物產生威懾作用。

嗅覺在蜥蜴的溝通中扮演著核心角色,尤其是在種內識別和繁殖行為中。許多蜥蜴物種擁有發達的味覺-嗅覺器官,稱為犁鼻器(Jacobson's organ)。通過吐舌行為,蜥蜴能夠採集空氣中的化學信號,並將其傳送到犁鼻器進行分析。這種機制使蜥蜴能夠識別同種個體、判斷潛在配偶的適合度,以及探測捕食者或獵物的存在。

蜥蜴通過分泌各種化學物質來標記領地和傳遞信息。許多種類擁有特化的腺體,如股腺或泄殖腔腺,這些腺體分泌的化學物質包含了個體特異性信息,可以用來標記領地邊界、指示個體的健康狀況和繁殖準備程度。當其他蜥蜴遇到這些化學標記時,它們會通過舔舐或嗅聞來獲取信息。

觸覺通訊在蜥蜴的近距離互動中也很重要。在求偶過程中,雄性蜥蜴常常會輕咬雌性的頸部或身體其他部位,這種行為不僅傳遞了求偶意圖,還可能刺激雌性做出反應。一些群居的蜥蜴物種還會通過身體接觸來維持社會聯繫,例如共同曬太陽時的輕微推擠或依偎。

蜥蜴的溝通系統還展現出明顯的性別差異和季節性變化。在許多種類中,雄性比雌性擁有更鮮艷的體色和更明顯的形態特徵,這些差異在繁殖季節會變得更加突出。例如,某些樹蜥的雄性在繁殖期會發展出鮮艷的喉囊,用於吸引雌性和威懾競爭對手。這種季節性的變化反映了蜥蜴如何調整其信號系統以適應不同的生活階段和環境需求。

蜥蜴的溝通行為還與其社會結構密切相關。獨居的物種可能更多地依賴於領地標記和警告信號,而群居的種類則可能發展出更複雜的社交信號系統。例如,一些生活在群體中的蜥蜴已經進化出了精細的肢體語言,用於表達順從或支配關係,這有助於維持群體的和諧並減少不必要的衝突。

環境因素對蜥蜴的信號傳遞也有重要影響。生活在開闊環境中的蜥蜴可能更依賴視覺信號,因為這些信號在遠距離傳播時更有效。相比之下,生活在茂密植被或洞穴中的種類可能更多地利用化學和聲音信號。一些生活在噪音環境中的蜥蜴物種甚至可能進化出特定頻率的聲音信號,以避免被環境噪音干擾。

值得注意的是,蜥蜴的某些溝通信號不僅用於種內交流,還在種間互動中發揮作用。例如,一些蜥蜴物種的警告信號可能被其他爬行動物或鳥類識別和理解,從而在生態系統中形成一種跨物種的信息網絡。這種現象突顯了蜥蜴在生態群落中的重要地位。

蜥蜴的溝通系統還表現出顯著的適應性和靈活性。同一種信號在不同情境下可能傳遞不同的信息。例如,一個本來用於求偶的展示動作,在面對捕食者時可能被用作威嚇信號。這種信號的多功能性反映了蜥蜴在進化過程中如何最大化有限的行為報每個在不同的生態情境中的效用。

在一些蜥蜴物種中,我們還可以觀察到複雜的多模態信號系統。這意味著它們同時使用多種感官通道來傳遞信息。例如,一隻蜥蜴可能同時展示鮮艷的體色(視覺信號),發出特定的叫聲(聽覺信號),並釋放特殊的氣味(化學信號)。這種多模態通訊不僅增加了信息的冗餘性,提高了信息傳遞的可靠性,還允許在不同的環境條件下靈活切換主要的信號通道。

蜥蜴的溝通行為還與其認知能力和學習能力相關。研究表明,一些蜥蜴物種能夠根據過去的經驗調整其信號行為。例如,在反复遭遇同一捕食者後,蜥蜴可能會改變其警告信號的強度或頻率。這種行為的可塑性突顯了蜥蜴在面對複雜和變化環境時的適應能力。

總的來說,蜥蜴的溝通與信號傳遞系統是一個複雜而精密的機制,涉及多種感官通道和行為模式。這個系統不僅反映了蜥蜴在進化過程中對其生態環境的適應,也展示了生物如何通過多樣化的交流方式來增強其生存和繁衍的機會。理解蜥蜴的溝通方式不僅有助於我們更好地認識這些有趣的爬行動物,也為研究動物行為學和進化生物學提供了寶貴的見解。

6.4 蜥蜴化學感覺與化學感應行為

蜥蜴的化學感覺和化學感應行為是其生存和適應環境的關鍵要素,這些能力在蜥蜴的日常生活中扮演著不可或缺的角色。蜥蜴通過高度發達的化學感覺系統來感知和解讀環境中的各種化學信息,這些信息對於找尋食物、識別同類、避免天敵以及進行繁殖活動都至關重要。

蜥蜴的化學感覺主要依賴於兩個重要的感覺器官:舌頭和犁鼻器(Jacobson's organ)。舌頭不僅用於進食,還是蜥蜴採集環境中化學樣本的主要工具。蜥蜴特有的吐舌行為,即快速伸出和收回舌頭的動作,正是為了採集空氣中的化學分子。這些分子隨後被送入口腔頂部的犁鼻器進行分析。犁鼻器是一個專門用於處理化學信息的感覺器官,它能夠識別和分析極其微量的化學物質,並將這些信息傳遞給大腦進行處理。

蜥蜴的化學感應行為在覓食過程中起著關鍵作用。許多蜥蜴種類依靠嗅覺來定位和識別潛在的食物來源。例如,某些以昆蟲為食的蜥蜴能夠通過感知空氣中微弱的昆蟲費洛蒙來追蹤獵物。更有趣的是,一些蜥蜴甚至能夠通過化學線索來判斷獵物的大小和營養價值,這使它們能夠在有限的能量條件下做出最優的覓食決策。

在社交互動和繁殖行為中,化學感應同樣扮演著重要角色。蜥蜴通過分泌和感知各種化學物質來傳遞複雜的社會信息。例如,許多蜥蜴種類擁有特化的腺體,如股腺或泄殖腔腺,這些腺體能夠分泌含有個體特異性信息的化學物質。當其他蜥蜴遇到這些化學標記時,它們可以通過舔舐或嗅聞來獲取關於標記者的各種信息,包括性別、年齡、健康狀況,甚至是遺傳相容性。

在繁殖季節,化學信號在蜥蜴的求偶和配對過程中尤為重要。雄性蜥蜴通常會分泌特定的信息素來吸引雌性,而雌性則通過分析這些化學信號來評估潛在配偶的質量。有些蜥蜴種類的雌性甚至能夠通過化學線索來判斷雄性的基因組成,從而選擇最佳的交配對象以確保後代的遺傳多樣性和適應性。

蜥蜴的化學感應還在領地行為中發揮重要作用。許多蜥蜴種類會使用化學標記來界定和維護自己的領地。這些標記不僅包含了領地擁有者的身份信息,還可能傳達其社會地位、體型大小等信息。其他蜥蜴在進入一個區域時,會通過感知這些化學標記來判斷是否有競爭對手存在,以及是否應該挑戰現有的領地擁有者。

在防禦行為方面,化學感應同樣起著關鍵作用。許多蜥蜴能夠通過感知捕食者留下的化學痕跡來評估潛在的威脅。這種能力使蜥蜴能夠在捕食者實際出現之前就做出反應,從而增加生存機會。一些蜥蜴種類甚至能夠根據不同捕食者的化學信號來調整其防禦策略,例如面對蛇類時選擇靜止不動,而面對哺乳類捕食者時則迅速逃跑。

蜥蜴的化學感應能力還表現在其對環境變化的敏感反應上。例如,某些蜥蜴能夠通過感知空氣中的濕度變化來預測即將到來的降雨,這使它們能夠提前調整活動模式或尋找庇護所。同樣,通過感知土壤或植物中的化學變化,蜥蜴可以判斷環境中食物資源的豐富程度,從而做出相應的覓食決策。

值得注意的是,蜥蜴的化學感應能力在不同種類之間存在顯著差異,這反映了它們對不同生態環境的適應。例如,沙漠中的蜥蜴可能特別依賴於化學感應來定位稀少的水源和食物,而生活在潮濕熱帶雨林中的蜥蜴則可能更多地利用化學線索來在複雜的植被中導航和交流。

蜥蜴的化學感應行為還與其他感官系統密切協作。例如,視覺信息可能會引導蜥蜴接近某個潛在的食物來源,但最終是通過化學感應來確認這個食物是否適合食用。同樣,在社交互動中,視覺和聽覺信號可能會引發初步興趣,但化學信號往往在最終的決策中起決定性作用。

研究表明,蜥蜴的化學感應能力具有一定的可塑性和學習性。例如,某些蜥蜴種類能夠通過經驗學習來關聯特定的化學信號與食物或危險。這種學習能力使蜥蜴能夠更好地適應新的環境或應對變化的生態條件。

在進化的過程中,蜥蜴的化學感應系統也經歷了顯著的適應性變化。例如,一些洞穴棲息的蜥蜴種類可能會減弱視覺系統,同時強化化學感應能力,以適應黑暗的環境。相反,某些高度視覺化的樹棲蜥蜴可能會相對減弱對化學信號的依賴。

蜥蜴的化學感應行為還在種間互動中發揮重要作用。例如,某些蜥蜴能夠識別其他物種留下的化學標記,這使它們能夠避免與潛在競爭者發生衝突,或者利用其他動物留下的資源。有些蜥蜴甚至能夠模仿其他物種的化學信號,用於欺騙捕食者或獵物。

在人類活動日益頻繁的現代環境中,蜥蜴的化學感應行為面臨新的挑戰和適應需求。例如,城市環境中的人造化學物質可能干擾蜥蜴的正常化學感應過程,這可能影響它們的覓食、繁殖和生存能力。理解這些影響對於制定有效的蜥蜴保護策略至關重要。

蜥蜴的化學感應和化學感應行為是一個複雜而精妙的系統,反映了這些爬行動物在長期進化過程中對環境的精確適應。這個系統不僅支持蜥蜴的基本生存需求,還在其社交行為、繁殖策略和生態適應中扮演著核心角色。通過持續深入研究蜥蜴的化學感應機制,我們不僅能更好地理解這些迷人生物的行為生態學,還能為生物感應技術的發展提供寶貴的靈感和見解。

第七章 蜥蜴繁殖與生活史

蜥蜴的繁殖與生活史展現了爬行動物適應多樣環境的驚人能力。這些冷血動物發展出了各種繁殖策略和生活史模式,以適應不同的生態環境和進化壓力。

蜥蜴的繁殖方式主要分為兩種:卵生和胎生。大多數蜥蜴物種是卵生的,它們將受精卵產在精心選擇的地點,如溫暖潮濕的土壤中或腐爛的植物質裡。這些卵通常有柔軟或半硬的外殼,能夠吸收環境中的水分和氧氣。卵的孵化時間因物種和環境條件而異,可能從幾週到幾個月不等。

相比之下,一些蜥蜴物種進化出了胎生繁殖方式,特別是生活在寒冷或高海拔地區的種類。胎生蜥蜴將卵保留在體內發育,直到幼體完全形成才生產。這種策略提供了更穩定的發育環境,增加了後代在惡劣條件下的生存機會。有趣的是,某些物種表現出中間狀態,被稱為卵胎生,即卵在母體內發育到後期才產出,大大縮短了外部孵化時間。

蜥蜴的繁殖季節通常與環境條件密切相關。在溫帶地區,繁殖活動往往集中在春季和夏季,這時食物豐富、溫度適宜。而在熱帶地區,一些物種可能全年都有繁殖活動。繁殖季節的開始通常伴隨著激素水平的變化,導致雄性和雌性蜥蜴的行為和外觀發生明顯變化。

求偶行為在蜥蜴中呈現出豐富的多樣性。許多物種的雄性會展示鮮艷的體色或特殊的形態特徵,如加大的頭部或鮮艷的喉囊。它們可能進行複雜的求偶舞蹈,包括頭部點頭、尾巴擺動或特定的肢體動作。化學信號在這個過程中也扮演重要角色,雄性常通過分泌特殊氣味來吸引雌性。

蜥蜴的交配過程通常較為簡短。雄性會用口咬住雌性的頸部或身體,然後將半陰莖插入雌性的泄殖腔。一些物種的雌性可以儲存精子,使其能在一次交配後產生多窩卵。這種能力在食物稀少或雄性難以找到的環境中特別有利。

蜥蜴的生活史策略反映了它們對環境的適應。一些小型物種成熟快、壽命短、繁殖頻繁,每次產卵數量較少。這種策略適合在不穩定或高風險環境中生存。相反,較大型的物種可能需要幾年才能達到性成熟,壽命較長,繁殖次數較少但每次產卵量大。這種策略在資源穩定的環境中更為有效。

有趣的是,某些蜥蜴物種表現出單性生殖的能力,即雌性可以在沒有雄性參與的情況下產生後代。這種罕見的繁殖模式允許蜥蜴在極端環境中或種群密度極低時仍能維持族群。

蜥蜴的性別決定機制也值得關注。有些物種的性別由基因決定,而其他物種則受孵化溫度影響。這種溫度依賴的性別決定機制使得某些蜥蜴族群對氣候變化特別敏感。

在生活史的其他方面,蜥蜴也表現出顯著的多樣性。生長速率、達到性成熟的年齡、壽命等因素都因物種和環境而異。某些小型蜥蜴可能在孵化後幾個月就達到性成熟,而大型物種可能需要幾年時間。同樣,壽命也有很大差異,從幾年到幾十年不等。

蜥蜴的繁殖與生活史策略展示了自然選擇的強大力量,以及生物如何通過多樣化的適應方式來應對不同的環境挑戰。理解這些策略不僅有助於我們更好地保護蜥蜴物種,也為研究生命科學提供了寶貴的見解。

7.1 蜥蜴交配系統

蜥蜴的交配系統是一個複雜而多樣的領域,反映了這些爬行動物在進化過程中對不同生態環境和社會結構的適應。蜥蜴的交配系統涵蓋了從嚴格的單配制到複雜的多配制,甚至包括一些罕見的交配模式,每種系統都有其獨特的特徵和適應性優勢。

在蜥蜴中,最常見的交配系統是多配制,特別是雄性多配制。在這種系統中,一隻雄性蜥蜴會與多隻雌性交配。這種策略允許雄性最大化其繁殖成功率,而雌性則可能從中獲得遺傳多樣性的好處。例如,許多鬣蜥物種就採用這種系統,強壯的雄性通常會控制一個包含多隻雌性的領地。

然而,雌性多配制在蜥蜴中也並不罕見。在這種情況下,雌性蜥蜴會與多隻雄性交配。這種策略可能有助於確保受精,增加後代的遺傳多樣性,或者在某些情況下獲得更多的資源。例如,一些沙漠蜥蜴物種的雌性就會與多隻雄性交配,這可能是對資源稀缺環境的一種適應。

一些蜥蜴物種表現出近乎單配制的行為,尤其是在資源有限或棲息地穩定的環境中。在這種系統中,雄性和雌性形成相對穩定的配對關係,可能持續一個繁殖季或更長時間。這種策略通常與共同防禦領地或者育幼行為相關。例如,某些熱帶林中的蜥蜴物種就展現出這種傾向,雌雄配對共同守護其領地和後代。

有趣的是,一些蜥蜴物種表現出非常靈活的交配系統,能夠根據環境條件和社會情況進行調整。例如,在高密度族群中,可能傾向於多配制;而在低密度族群中,則可能更接近單配制。這種靈活性使得這些物種能夠在變化的環境中最大化其繁殖成功率。

蜥蜴的交配系統還與其領地行為密切相關。許多物種的雄性會建立和防衛領地,這些領地不僅提供資源,還吸引雌性前來交配。領地的大小和質量通常與雄性的身體狀況和競爭能力相關,進而影響其交配成功率。在某些物種中,我們可以觀察到複雜的領地等級制度,優勢雄性控制最佳的領地和最多的交配機會。

一些蜥蜴物種展現出所謂的 "榕熟制" 交配系統。在這種系統中,雄性聚集在特定的區域或 "競技場" 中展示和競爭,而雌性則在這些雄性中選擇交配對象。這種系統通常與明顯的性二態性相關,雄性往往有鮮艷的體色或誇張的形態特徵。例如,某些樹蜥物種就採用這種策略,雄性在樹枝上進行複雜的展示行為以吸引雌性。

蜥蜴的交配系統還受到環境因素的強烈影響。在資源豐富的環境中,我們可能觀察到更多的多配制行為,因為個體有足夠的能量支持多次交配和繁殖。相反,在資源匱乏或高風險的環境中,可能更傾向於單配制或序列一夫一妻制,因為這可能更有利於後代的存活。

某些蜥蜴物種表現出非常罕見的交配系統,如單性生殖。在這種情況下,雌性能夠在沒有雄性參與的情況下產生後代。雖然這減少了遺傳多樣性,但在極端環境或族群密度極低的情況下,可以確保物種的延續。新墨西哥鞭尾蜥(Aspidoscelis

neomexicana)就是一個著名的例子,整個物種都由雌性個體組成。

蜥蜴的交配系統還涉及複雜的配偶選擇機制。雌性可能根據多種因素選擇交配對象,包括體型、顏色、氣味、領地質量,甚至是特定的行為表現。這種選擇壓力推動了性選擇的進化,導致了許多物種中明顯的性二態性。

在某些物種中,我們還可以觀察到所謂的 "替代性交配策略"。例如,一些小型或年輕的雄性可能採用 "偷偷摸摸" 的策略,在優勢雄性不注意時與雌性快速交配。這種策略雖然風險高,但為這些原本可能無法交配的雄性提供了繁殖機會。

蜥蜴的交配系統還與其生理特徵密切相關。例如,一些物種的雌性能夠儲存精子,這使得它們可以在一次交配後產生多窩卵,或者在找不到合適雄性的情況下仍能受孕。這種能力在季節性強烈或雄性稀少的環境中特別有優勢。

值得注意的是,蜥蜴的交配系統並非靜態不變,而是能夠隨著環境條件和族群動態而改變。長期研究顯示,同一物種在不同棲息地或不同時期可能表現出不同的交配模式。這種可塑性突顯了蜥蜴適應不同生態條件的能力。

蜥蜴的交配系統研究不僅對理解這些動物的生態和進化具有重要意義,還為我們提供了寶貴的洞察,幫助我們理解性選擇、繁殖策略和社會行為的普遍原理。通過研究蜥蜴的多樣交配系統,科學家們得以探索影響動物交配行為的各種因素,包括生態壓力、資源分佈、族群密度和遺傳結構等。

蜥蜴的交配系統研究還涉及許多有趣的問題,如性別角色的演變、父母投資的平衡、以及社會結構與繁殖策略之間的相互作用。這些研究不僅豐富了我們對蜥蜴生物學的理解,還為更廣泛的進化生物學和行為生態學領域提供了重要的見解。

7.2 蜥蜴性選擇

蜥蜴的性選擇是一個引人入勝的研究領域,展現了進化力量如何塑造這些爬行動物的形態、行為和生理特徵。性選擇在蜥蜴中扮演著關鍵角色,推動了種內變異的形成,並導致了許多令人驚嘆的適應性特徵的出現。

在蜥蜴中,性選擇主要通過兩種機制運作:雄性間競爭和雌性選擇。這兩種機制常常相互作用,共同塑造了蜥蜴的繁殖策略和形態特徵。雄性間競爭通常表現為對交配機會或資源的直接爭奪,而雌性選擇則涉及雌性根據某些特徵或行為來選擇交配對象。

雄性間競爭在許多蜥蜴物種中表現得尤為明顯。這種競爭可能導致雄性發展出各種特化的形態特徵。例如,一些物種的雄性會擁有比雌性更大的體型或更強壯的肌肉,這使它們在物理衝突中具有優勢。綠鬣蜥(Iguana iguana)就是一個典型的例子,雄性通常比雌性大得多,並擁有更發達的背脊,這些特徵在領地爭奪和交配競爭中起著重要作用。

另一個常見的性選擇結果是雄性發展出鮮艷的體色或特殊的裝飾性結構。這些特徵不僅在雄性間競爭中起信號作用,也常常是雌性選擇的重要依據。例如,許多樹蜥物種的雄性擁有鮮艷的喉囊或背脊,這些特徵在求偶展示中扮演關鍵角色。安樂蜥(Anolis)屬的一些物種就以其多彩的喉褶聞名,雄性會通過展示這些喉褶來吸引雌性並威嚇其他雄性。

雌性選擇在蜥蜴的性選擇中同樣重要。雌性可能會根據多種因素來選擇交配對象,包括體型、顏色鮮艷程度、氣味、行為表現,甚至是領地質量。這種選擇壓力推動了雄性特徵的進化。例如,一些沙漠蜥蜴物種的雌性傾向於選擇具有更鮮艷橙色體側的雄性,這可能是因為這種顏色反映了雄性的健康狀況和基因質量。

有趣的是,蜥蜴的性選擇還涉及複雜的行為模式。許多物種的雄性會進行精心編排的求偶舞蹈或展示行為。這些行為可能包括特定的頭部運動、肢體擺動,甚至是複雜的身體姿態變化。例如,扇頸蜥(Chlamydosaurus kingii)以其獨特的求偶展示聞名,雄性會展開其巨大的頸褶,並進行一系列的頭部點頭和身體擺動動作。這種行為不僅用於吸引雌性,也用於在雄性之間建立等級制度。

化學信號在蜥蜴的性選擇中也扮演著重要角色。許多物種的雄性會分泌特殊的信息素來吸引雌性或標記領地。這些化學信號可能包含關於雄性健康狀況、遺傳質量,甚至社會地位的信息。雌性通過感知和解讀這些化學信號來評估潛在的交配對象。例如,一些壁虎物種的雄性會分泌特殊的氣味物質,雌性可以通過這些氣味來判斷雄性的適合度。

性選擇還影響了蜥蜴的生理特徵。在一些物種中,雄性可能發展出更大的睾丸或更高的睾酮水平,這使它們能夠在繁殖季節保持更高的活力和競爭力。同時,一些物種的雌性也可能因性選擇而改變。例如,某些物種的雌性可能進化出能夠儲存多個雄性精子的能力,這使她們可以在交配後選擇使用哪個雄性的精子來受精。

蜥蜴的性選擇還與其生態環境密切相關。在資源豐富的環境中,性選擇可能更強烈,導致更明顯的性二態性。相反,在資源匱乏或高風險的環境中,性選擇的壓力可能較小,雌雄差異也相應減小。例如,生活在開闊環境中的蜥蜴物種可能比生活在密林中的同類表現出更明顯的性選擇特徵,因為前者的視覺信號更容易被察覺。

值得注意的是,蜥蜴的性選擇並非總是導致雄性更加華麗或更大。在某些物種中,我們可以觀察到所謂的反向性二態性,即雌性比雄性更大或更艷麗。這種情況通常與特殊的生態環境或社會結構相關。例如,在一些生活在資源稀缺環境中的蜥蜴物種中,較大的體型可能對雌性更為有利,因為它們需要儲存更多能量來生產卵。

蜥蜴的性選擇研究還揭示了一些有趣的進化現象,如擬態和信號欺騙。某些物種的亞成體雄性可能模仿雌性的外觀,以避免與成年雄性的直接競爭,同時獲得接近雌性的機會。這種策略被稱為「偷偷摸摸者」策略,是性選擇壓力下產生的另一種適應。

此外,蜥蜴的性選擇還與其社會結構和交配系統密切相關。在一夫多妻制的物種中,性選擇通常導致雄性之間的競爭更加激烈,性二態性也更加明顯。而在接近單配制的物種中,性選擇的壓力可能較小,雌雄差異也相對較小。

性選擇在蜥蜴中的作用不僅限於形態和行為特徵,還可能影響物種的分化和形成。強烈的性選擇可能導致種群內部的遺傳分化,最終可能導致新物種的形成。這一過程在一些群島蜥蜴中特別明顯,不同島嶼上的蜥蜴種群可能因為不同的性選擇壓力而逐漸分化。

研究蜥蜴的性選擇不僅有助於我們理解這些迷人生物的進化歷史和行為生態,還為更廣泛的進化生物學問題提供了寶貴的見解。通過研究蜥蜴的性選擇,科學家們得以探索性選擇如何與自然選擇相互作用,如何影響物種的適應性和多樣性,以及如何塑造動物的社會行為和繁殖策略。這些研究不僅豐富了我們對生物進化的理解,也為保護生物多樣性提供了重要的科學基礎。

7.3 蜥蜴繁殖策略

蜥蜴的繁殖策略是一個多樣化且引人入勝的領域,反映了這些爬行動物在面對不同環境挑戰時的適應性和創新性。這些策略涵蓋了從生理機制到行為模式的廣泛範疇,展現了蜥蜴在確保後代生存和基因傳遞方面的巧妙設計。

首先,蜥蜴在繁殖模式上呈現出顯著的多樣性。大多數蜥蜴物種採用卵生繁殖方式,但也有一些已經進化出胎生或卵胎生的繁殖策略。卵生是最常見的繁殖模式,蜥蜴會將受精卵產在精心選擇的地點,如溫暖潮濕的土壤中或腐爛的植物質裡。這種策略允許雌性在產卵後迅速恢復體力,可能進行多次繁殖。然而,這也意味著卵和幼體可能面臨較高的捕食風險。

相比之下,胎生策略在某些生活在寒冷或高海拔地區的蜥蜴物種中更為普遍。這些蜥蜴將卵保留在體內發育,直到幼體完全形成才生產。胎生策略提供了更穩定的發育環境,增加了後代在惡劣條件下的生存機會。例如,高山地區的一些蜥蜴物種採用這種策略,因為外部環境溫度可能不足以支持卵的正常發育。

卵胎生是介於卵生和胎生之間的一種繁殖策略。採用這種策略的蜥蜴會將卵保留在體內發育到後期,然後產下薄膜包裹的卵,這些卵在短時間內就會孵化。這種策略結合了卵生和胎生的某些優點,既提供了一定程度的母體保護,又允許雌性在產卵後迅速恢復。

蜥蜴的繁殖策略還涉及繁殖時機的選擇。許多物種表現出季節性繁殖模式,通常與環境條件如溫度、降水量和食物可用性密切相關。例如,溫帶地區的蜥蜴可能在春季或初夏繁殖,這時氣候條件適宜,食物資源豐富。相比之下,熱帶地區的一些物種可能全年都有繁殖活動,但可能會在特定季節表現出繁殖高峰。

一些蜥蜴物種採用了所謂的「機會主義」繁殖策略。這些物種能夠根據環境條件的短期變化迅速調整其繁殖行為。例如,某些沙漠蜥蜴可能在罕見的降雨後立即開始繁殖活動,利用短暫的有利條件來最大化繁殖成功率。

蜥蜴還發展出了多種調節繁殖投資的策略。一些物種能夠根據自身的身體狀況和環境資源的可用性來調整卵的數量和大小。在資源豐富的年份,雌性可能會產下更多或更大的卵,而在資源匱乏時則可能減少繁殖投資。這種靈活性使蜥蜴能夠在不同的環境條件下優化其繁殖成功率。

有趣的是,某些蜥蜴物種表現出延遲性成熟的策略。這些物種的個體可能會推遲首次繁殖,直到達到更大的體型或積累足夠的資源。雖然這種策略延遲了繁殖開始的時間,但可能會通過增加個體的生存率和未來的繁殖潛力來彌補這一延遲。

蜥蜴的繁殖策略還包括複雜的配偶選擇機制。雌性可能會根據多種因素來選擇交配對象,如體型、顏色、氣味、行為表現或領地質量。這種選擇性不僅影響了即時的繁殖成功,還可能對後代的適應性產生長期影響。某些物種的雌性甚至能夠在交配後控制精子的使用,這種能力被稱為隱蔽性雌性選擇。

一些蜥蜴物種發展出了非常規的繁殖策略,如單性生殖。在這種情況下,雌性能夠在沒有雄性參與的情況下產生後代。雖然這種策略減少了遺傳多樣性,但在極端環境或族群密度極低的情況下,可以確保物種的延續。新墨西哥鞭尾蜥就是一個著名的例子,整個物種都由雌性個體組成。

某些蜥蜴物種還表現出父母投資的策略。雖然大多數蜥蜴在產卵或生產後就不再照顧後代,但有些物種會展現出一定程度的育幼行為。這可能包括守護巢穴、協助幼體孵化,甚至在出生後的一段時間內保護幼體。例如,某些蜥蜴物種的雌性會留在巢穴附近,保護卵免受捕食者的侵害。

蜥蜴的繁殖策略還與其社會結構密切相關。在一些群居的物種中,可能會出現協同繁殖的現象,即非繁殖個體協助照顧他人的後代。這種策略在資源有限或環境高度不穩定的情況下可能特別有利。

環境因素對蜥蜴的繁殖策略有著深遠的影響。例如,在資源豐富的環境中,蜥蜴可能採用更頻繁的繁殖策略,而在資源匱乏的環境中,則可能更傾向於投資於少數幾個高質量的後代。同樣,捕食壓力也會影響繁殖策略的選擇,高捕食壓力可能導致蜥蜴採用更隱蔽的繁殖行為或增加對後代的保護。

蜥蜴的繁殖策略研究不僅揭示了這些生物的生態適應性,還為我們理解更廣泛的進化生物學問題提供了寶貴的見解。通過研究蜥蜴的多樣化繁殖策略,科學家們得以探索生命史特徵如何受到自然選擇和性選擇的塑造,以及生物如何在不同的生態環境中優化其繁殖成功率。

這些研究還有助於我們理解氣候變化和人類活動對野生動物種群的潛在影響。例如,依賴溫度決定性別的蜥蜴物種可能特別容易受到全球變暖的影響,這可能導致種群性別比例的失衡。理解這些繁殖策略對於制定有效的保護措施至關重要。

蜥蜴的繁殖策略研究還為生物技術和保育實踐提供了重要的啟示。例如,對蜥蜴特殊繁殖機制的了解可能為瀕危物種的人工繁殖提供新的思路。同時,這些研究也深化了我們對生物多樣性形成和維持機制的理解,為生態系統保護提供了科學基礎。

7.4 蜥蜴親代照顧

蜥蜴的親代照顧行為是一個引人入勝且複雜的主題,展現了這些爬行動物在繁殖策略上的多樣性和適應性。雖然長期以來,人們普遍認為蜥蜴缺乏顯著的親代照顧行為,但近年來的研究揭示了許多蜥蜴物種在這方面的驚人表現。

蜥蜴的親代照顧可以從最基本的形式開始談起,即選擇合適的產卵地點。許多蜥蜴物種的雌性會花費大量時間和精力來尋找和準備理想的產卵場所。這個過程可能涉及到仔細評估土壤溫度、濕度、遮蔽程度等因素。例如,某些沙漠蜥蜴會在沙丘的特定位置挖掘深洞來產卵,這些位置通常能夠為卵提供最佳的溫度和濕度條件。這種行為雖然簡單,但對於確保後代的存活率至關重要。

更進一步的親代照顧行為是守護巢穴。一些蜥蜴物種的雌性在產卵後會留在巢穴附近一段時間,保護卵免受捕食者的侵害。例如,澳洲的主龍蜥(Egernia major)就表現出這種行為,雌性會在產卵後的幾週內守護巢穴,甚至會主動攻擊接近的潛在威脅。這種行為不僅增加了卵的存活機會,還可能為剛孵化的幼體提供初期保護。

某些蜥蜴物種還展現出更為積極的親代照顧行為。例如,有些蜥蜴會通過調節自身體溫來影響巢穴的溫度,從而為卵的發育創造最佳條件。這種行為在一些生活在溫度變化較大環境中的物種尤為常見。通過這種方式,親代能夠在一定程度上控制後代的發育速度和性別比例,因為許多蜥蜴的性別決定受孵化溫度的影響。

更為罕見但同樣引人注目的是某些蜥蜴物種表現出的延長性親代照顧。例如,某些蜥蜴家族的成員,如石龍子科(Scincidae)中的一些物種,會在幼體孵化後的一段時間內繼續提供保護和指導。這可能包括帶領幼體找尋食物、避開危險,甚至在面對威脅時主動保護幼體。這種行為不僅增加了幼體的存活率,還可能促進重要生存技能的學習和傳遞。

有趣的是,某些蜥蜴物種的親代照顧甚至延伸到了社會學習的領域。例如,澳洲的一些蜥蜴物種被觀察到會通過示範教導幼體如何避開有毒的食物。這種行為暗示了蜥蜴可能具有比之前認為更高的認知能力和社會複雜性。

在一些胎生蜥蜴物種中,親代照顧表現得更為明顯。由於胎生繁殖方式本身就是一種延長的親代投資,這些物種的雌性通常會在懷孕期間調整自身的行為和生理狀態以優化後代發育。例如,某些胎生蜥蜴會選擇特定的曬太陽位置和時間,以確保胎兒獲得最佳的發育溫度。

某些蜥蜴物種還表現出驚人的親代犧牲行為。例如,澳洲的三線蜥蜴(Tiliqua rugosa)的雌性在生產後會允許幼體食用自己脫落的皮膚。這種行為不僅為幼體提供了重要的營養,還可能幫助幼體獲得有益的腸道細菌。這種極端的親代投資反映了某些蜥蜴物種為確保後代存活所採取的策略。

值得注意的是,蜥蜴的親代照顧並不總是僅限於雌性。在某些物種中,雄性也參與到育幼過程中。例如,某些鬣蜥物種的雄性會參與守護巢穴和保護幼體的工作。這種雙親照顧行為可能是對特定生態壓力的適應,如高捕食風險或資源稀缺。

蜥蜴的親代照顧行為還與其社會結構密切相關。在一些群居的蜥蜴物種中,我們可以觀察到協同育幼的現象。非繁殖個體可能會協助照顧群體中其他成員的後代,這種行為可能基於親緣選擇或互惠利他主義。這種複雜的社會育幼系統在爬行動物中相對罕見,突顯了某些蜥蜴物種的社會複雜性。

環境因素對蜥蜴的親代照顧行為有著顯著影響。在資源匱乏或高風險的環境中,親代照顧可能更為普遍或強烈,因為這可能是確保後代存活的關鍵策略。相反,在資源豐富、風險較低的環境中,親代可能會減少直接的照顧行為,轉而投資於更多的繁殖次數。

蜥蜴的親代照顧研究還揭示了一些有趣的進化權衡。雖然親代照顧可以顯著增加後代的存活率,但它也帶來了巨大的能量成本和潛在的生存風險。因此,不同物種在親代投資的程度和形式上呈現出極大的變異,反映了它們在特定生態環境中的適應性策略。

此外,蜥蜴的親代照顧行為還可能受到氣候變化的影響。例如,依賴溫度調節來影響後代發育的物種可能面臨新的挑戰,需要調整其親代照顧策略以適應變化的環境條件。理解這些潛在影響對於預測和緩解氣候變化對蜥蜴種群的影響至關重要。

研究蜥蜴的親代照顧行為不僅有助於我們更全面地理解這些生物的生態和進化,還為更廣泛的動物行為學和進化生物學提供了寶貴的洞察。這些研究挑戰了我們對爬行動物認知能力和社會複雜性的傳統認識,開闢了新的研究方向。

總之,蜥蜴的親代照顧行為展現了從基本的巢穴選擇到複雜的社會育幼的廣泛範疇。這種多樣性不僅反映了蜥蜴在適應不同生態環境方面的靈活性,也為我們理解親代投資的進化意義提供了獨特的視角。隨著研究的深入,我們可能會發現更多令人驚奇的蜥蜴親代照顧行為,進一步豐富我們對這些迷人生物的認識。

第八章 蜥蜴攝食生態

8.1 蜥蜴食性多樣性

蜥蜴的食性多樣性是一個引人入勝的主題,反映了這些爬行動物在適應各種生態環境過程中的驚人靈活性。蜥蜴種類繁多,分佈廣泛,從炎熱的沙漠到潮濕的熱帶雨林,從海平面到高山地區,幾乎無處不在。這種廣泛的分佈必然伴隨著多樣化的飲食策略,使蜥蜴能夠有效利用各種環境中的食物資源。

大多數人可能會認為蜥蜴主要是昆蟲食性的,而事實上,蜥蜴的食譜遠比這要豐富得多。從微小的節肢動物到小型脊椎動物,從嫩葉到成熟的果實,蜥蜴的食物來源極其廣泛。這種飲食多樣性不僅反映了蜥蜴的適應能力,也體現了它們在生態系統中扮演的多重角色。

首先,讓我們來看看蜥蜴中最常見的食性類型——昆蟲食性。許多小型到中型的蜥蜴主要以各種昆蟲和其他節肢動物為食。例如,壁虎科的成員就以捕食飛蟲聞名,它們靈活的身手和黏性的腳掌使其能夠在牆壁和天花板上自如地捕捉獵物。蜥蜴對昆蟲的偏好不僅僅局限於成蟲,許多種類也會捕食各種昆蟲的幼蟲,如毛毛蟲、蛆蟲等。這種多樣化的昆蟲食譜使蜥蜴在控制害蟲方面扮演了重要角色,特別是在農業生態系統中。

然而,一些較大型的蜥蜴種類已經進化出了捕食小型脊椎動物的能力。例如,巨蜥屬(Varanus)的成員,如科莫多巨蜥(Varanus komodoensis),不僅能夠捕食各種小型哺乳動物,甚至能夠獵殺鹿和野豬等較大型獵物。這些大型掠食性蜥蜴在其棲息地的生態系統中扮演著頂級掠食者的角色,對維持生態平衡至關重要。

有趣的是,一些蜥蜴種類表現出驚人的飲食靈活性。它們可以根據環境條件和食物可用性來調整自己的飲食習慣。例如,某些沙漠蜥蜴在昆蟲稀少的季節可能會轉而食用植物材料,如花朵或嫩葉。這種飲食上的靈活性使蜥蜴能夠在資源匱乏的環境中生存下來。

蜥蜴中也存在專門的植食性種類,這在爬行動物中相對罕見。綠鬣蜥(Iguana iguana)就是一個典型的例子,它們主要以各種植物葉片、花朵和果實為食。這種植食性飲食習慣要求蜥蜴進化出特殊的消化系統來處理高纖維的植物材料。一些鬣蜥甚至發展出了類似反芻動物的消化策略,通過特殊的腸道細菌來幫助分解纖維素。

某些蜥蜴種類表現出特殊的飲食偏好。例如,澳大利亞的蛇頸蜥(Tiliqua)屬成員以食用蝸牛為主,它們發達的顎部肌肉和堅固的牙齒特別適合壓碎蝸牛殼。另一個有趣的例子是某些熱帶樹蜥,它們專門捕食樹皮下的小型節肢動物,如蚜蟲和介殼蟲。這種高度專門化的飲食習慣反映了蜥蜴如何適應特定的生態位。

蜥蜴的食性多樣性還體現在它們獲取食物的方式上。有些蜥蜴是主動的獵手,如許多飛蜥科的成員,它們會在樹枝間快速移動捕捉飛蟲。相比之下,一些蜥蜴採用伏擊策略,如角蜥科的一些成員,它們會靜止不動,等待獵物接近後突然發動攻擊。還有一些蜥蜴,如某些石龍子,會在地面或落葉層中翻找食物,這種覓食方式使它們能夠獲取多種類型的獵物。

值得注意的是,蜥蜴的食性往往會隨著年齡和體型的變化而改變。許多種類的幼體主要以小型昆蟲為食,而成年個體則可能轉向larger獵物或開始納入植物性食物。這種飲食上的轉變反映了蜥蜴在生命週期不同階段的能量需求和生理能力的變化。

蜥蜴的食性多樣性還與其棲息地密切相關。生活在乾旱環境中的蜥蜴可能更依賴於能夠提供水分的食物來源,如多汁的果實或昆蟲。相比之下,生活在濕潤環境中的蜥蜴可能有更多樣化的食物選擇。這種飲食適應性使蜥蜴能夠在各種極端環境中生存。

某些蜥蜴種類還表現出季節性的飲食變化。例如,在資源豐富的季節,它們可能更偏好高能量的食物,如富含脂肪的昆蟲或果實。而在資源稀缺的季節,它們可能轉向更容易獲得但營養價值較低的食物。這種季節性的飲食調整反映了蜥蜴對環境變化的適應能力。

蜥蜴的食性多樣性不僅體現在它們所食用的物種類型上,還體現在它們對食物的處理方式上。一些蜥蜴擁有特殊的口腔結構,如能夠快速伸縮的舌頭,這使它們能夠有效捕捉快速移動的獵物。另一些種類則擁有強壯的顎部肌肉和特化的牙齒,使它們能夠處理堅硬的食物,如甲殼類動物或堅果。

研究蜥蜴的食性多樣性不僅有助於我們理解這些生物的生態適應,還為我們提供了重要的保育信息。了解蜥蜴的飲食需求對於制定有效的保護策略至關重要,特別是對於那些瀕危的種類。同時,蜥蜴的多樣化飲食習慣也使它們成為研究生態系統健康和環境變化的重要指標物種。

8.2 蜥蜴覓食策略

蜥蜴的覓食策略是一個複雜而多樣的領域,反映了這些爬行動物在適應不同生態環境過程中所展現的驚人靈活性和創新性。蜥蜴的覓食行為不僅涉及尋找和捕獲食物的技巧,還包括對環境資源的評估、能量消耗的平衡以及與競爭者和捕食者互動的策略。這些覓食策略的多樣性使蜥蜴能夠在從炎熱沙漠到潮濕雨林等各種棲息地中成功生存。

首先,我們可以將蜥蜴的覓食策略大致分為兩大類:主動覓食和伏擊捕食。主動覓食的蜥蜴會積極地在其棲息地中搜尋食物。這種策略通常被那些體型較小、新陳代謝較快的種類所採用。例如,許多石龍子科的成員就是典型的主動覓食者。它們會在地面或落葉層中不斷移動,用靈敏的嗅覺和視覺來尋找各種小型節肢動物。這種持續移動的策略雖然消耗能量較多,但能夠最大化食物獲取的機會,特別是在食物分佈不均勻的環境中。

相比之下,伏擊捕食策略則被一些較大型或特化的蜥蜴種類所採用。採用這種策略的蜥蜴通常會選擇一個有利位置靜待獵物接近。例如,很多鬣蜥科的成員就是熟練的伏擊者。它們可能會在樹枝上一動不動地等待數小時,直到獵物進入攻擊範圍。這種策略雖然可能導致食物獲取機會減少,但大大降低了能量消耗,特別適合那些新陳代謝較慢或生活在食物稀少環境中的種類。

有趣的是,一些蜥蜴種類展現出靈活的覓食策略,能夠根據環境條件在主動覓食和伏擊捕食之間切換。例如,某些飛蜥屬的成員在食物豐富時可能會主動搜尋,而在食物稀少時則轉為伏擊策略。這種行為上的靈活性使這些蜥蜴能夠在變化的環境中保持競爭優勢。

蜥蜴的覓食策略還與其感官能力密切相關。許多蜥蜴物種高度依賴視覺來定位獵物。例如,變色龍就以其獨特的眼球結構和精準的捕食技巧而聞名。它們能夠獨立控制每隻眼睛,形成一個幾乎360度的視野,同時還能夠精確判斷獵物的距離。這種高度發達的視覺系統使變色龍能夠採用一種特殊的伏擊策略,即在靜止狀態下用極快的舌頭捕獲獵物。

另一方面,一些蜥蜴種類則更多地依賴嗅覺來覓食。例如,巨蜥屬的成員擁有高度發達的味覺-嗅覺系統,包括分叉的舌頭和特化的犁鼻器(Jacobson's organ)。這些感官使它們能夠追蹤獵物的氣味痕跡,甚至能夠發現藏在地下或腐爛有機物中的食物。這種覓食策略特別適合在視覺受限的環境中,如密林或夜間活動的蜥蜴。

某些蜥蜴種類還發展出了特殊的覓食行為來適應特定的生態位。例如,一些生活在沙漠環境中的蜥蜴已經進化出了「沙泳」的能力,它們能夠迅速鑽入沙中捕捉地下的昆蟲或避開捕食者。這種獨特的覓食策略不僅提高了獵食效率,還為蜥蜴提供了額外的保護。

蜥蜴的覓食策略還涉及複雜的決策過程。在選擇獵物時,蜥蜴需要權衡多個因素,如獵物的大小、營養價值、捕獲難度以及潛在風險。研究表明,許多蜥蜴種類能夠根據這些因素做出明智的選擇。例如,當面對不同大小的獵物時,蜥蜴往往會選擇那些能夠提供最佳能量回報率的獵物,即在能量獲取和捕獲成本之間找到平衡。

社會性也在某些蜥蜴的覓食策略中扮演重要角色。雖然大多數蜥蜴是獨立覓食者,但一些種類表現出集體覓食的行為。例如,某些生活在群體中的蜥蜴物種會共享有關食物位置的信息,或者合作捕獵較大的獵物。這種社會性覓食行為不僅提高了覓食效率,還加強了群體成員之間的聯繫。

蜥蜴的覓食策略還需要考慮捕食風險。許多蜥蜴物種在覓食時會表現出高度的警惕性,經常停下來觀察周圍環境,以防被捕食者襲擊。一些種類甚至發展出了在捕食者存在的情況下改變覓食行為的能力,例如減少移動頻率或選擇更隱蔽的覓食地點。

季節性變化對蜥蜴的覓食策略也有顯著影響。在資源豐富的季節,蜥蜴可能採取更積極的覓食策略,增加覓食時間和強度以儲備能量。而在資源匱乏的季節,它們可能會降低活動水平,採取更保守的覓食策略以節省能量。某些生活在極端環境中的蜥蜴甚至會在不利季節進入休眠狀態,完全停止覓食活動。

蜥蜴的覓食策略還與其生理特徵密切相關。作為變溫動物,蜥蜴的活動能力和消化效率受環境溫度的強烈影響。因此,許多蜥蜴物種會調整其覓食時間和行為以適應溫度變化。例如,在炎熱的中午,蜥蜴可能會減少覓食活動,而在較涼爽的早晨和傍晚增加覓食強度。

值得注意的是,人類活動對蜥蜴的覓食策略產生了深遠影響。城市化和農業擴張改變了蜥蜴的自然棲息地,迫使它們適應新的食物來源和覓食環境。一些適應性強的蜥蜴物種已經學會利用人類活動帶來的新機會,如在人造燈光下捕捉聚集的昆蟲。

研究蜥蜴的覓食策略不僅有助於我們理解這些生物的生態適應,還為生態學和進化生物學提供了寶貴的洞察。通過研究蜥蜴如何在不同環境中平衡能量獲取和風險規避,科學家們能夠更好地理解動物行為決策的一般原則。此外,了解蜥蜴的覓食需求和行為對於制定有效的保護策略也至關重要,特別是在面對棲息地喪失和氣候變化等威脅時。

8.3 蜥蜴不同食性的適應

蜥蜴作為一個高度多樣化的爬行動物群體,展現出了令人驚嘆的飲食適應性。這種適應性不僅體現在它們所選擇的食物類型上,更反映在其身體結構、生理機能和行為模式的特化上。蜥蜴的飲食適應涵蓋了從純肉食性到純植食性的廣泛範疇,每種飲食方式都伴隨著獨特的形態和功能適應。

首先,讓我們來看看肉食性蜥蜴的適應。這類蜥蜴主要以其他動物為食,包括昆蟲、小型脊椎動物,甚至是其他爬行動物。為了適應這種飲食習慣,肉食性蜥蜴通常發展出銳利的牙齒和強壯的顎部肌肉。例如,巨蜥屬的成員,如科莫多巨蜥,擁有鋸齒狀的牙齒,非常適合撕裂肉質食物。此外,它們的消化系統相對簡單,適合處理高蛋白質的食物。這些蜥蜴還往往具有更大的胃容量,使它們能夠一次性攝入大量食物,這在食物來源不穩定的環境中是一個重要的適應。

肉食性蜥蜴的感官系統也經過特化以適應其捕獵lifestyle。許多物種擁有高度發達的視覺系統,能夠精確定位和追蹤移動的獵物。例如,變色龍的眼球能夠獨立運動,提供近乎360度的視野,這在捕捉昆蟲時極為有效。同時,一些大型肉食性蜥蜴,如巨蜥,還發展出了靈敏的嗅覺系統,包括分叉的舌頭和特化的犁鼻器,使它們能夠追蹤獵物的氣味痕跡,甚至發現藏匿的腐肉。

相比之下,植食性蜥蜴展現出了完全不同的一套適應。這類蜥蜴主要以植物材料為食,如葉片、花朵、果實等。為了有效處理這些高纖維的食物,植食性蜥蜴發展出了特殊的消化系統。例如,綠鬣蜥擁有延長的腸道,這增加了食物在體內的停留時間,提高了營養吸收效率。一些物種甚至發展出了類似反芻動物的消化策略,擁有特殊的腸道構造來發酵植物材料。

植食性蜥蜴的牙齒結構也有顯著特點。它們通常擁有扁平或鋸齒狀的牙齒,適合咀嚼和粉碎植物組織。有些物種,如某些鬣蜥,還發展出了特殊的齒狀突起,這些突起實際上是顎骨的延伸,形成了一種有效的剪切工具,用於處理tough的植物纖維。

此外,植食性蜥蜴往往具有較大的體型。這種體型上的適應有幾個好處:首先,larger的體型意味著較低的新陳代謝率,這有助於它們更有效地利用低能量密度的植物食物;其次,larger的體型也意味著更大的消化道容量,允許它們一次性攝入更多的食物。

在植食性蜥蜴中,我們還可以觀察到一些行為上的適應。例如,某些物種會選擇性地攝食高鈣質的植物部位,以滿足其鈣需求。有些種類甚至會攝食土壤或小石頭,這種行為被認為有助於機械性地研磨食物,並可能補充某些礦物質。

在蜥蜴中,我們還可以找到一些飲食特化的極端例子。例如,澳大利亞的蛇頸蜥主要以蝸牛為食。為了適應這種特殊的飲食,它們發展出了極其強壯的顎部肌肉和堅固的牙齒,能夠輕易壓碎蝸牛殼。這種高度特化的飲食適應使蛇頸蜥能夠利用一種大多數其他動物難以獲取的食物資源。

另一個有趣的例子是某些專門捕食螞蟻和白蟻的蜥蜴物種。這些蜥蜴通常擁有細長的吻部和黏性的舌頭,非常適合探入蟻穴捕食。它們的消化系統也經過特化,能夠有效處理這些昆蟲堅硬的幾丁質外骨骼。

值得注意的是,許多蜥蜴物種表現出飲食上的靈活性,能夠根據環境條件和食物可用性調整其飲食習慣。這種飲食適應性在面對環境變化時顯得尤為重要。例如,某些nominal肉食性的蜥蜴在昆蟲稀少的季節可能會轉而攝食一些植物材料。相應地,這些物種往往具有較為通用的消化系統,能夠處理各種類型的食物。

蜥蜴的飲食適應還與其生理特徵密切相關。作為變溫動物,蜥蜴的消化效率受環境溫度的強烈影響。因此,許多物種已經發展出行為策略來優化其消化過程。例如,一些蜥蜴在進食後會尋找溫暖的地方曬太陽,這種行為被稱為消化暖化(digestive warming),可以顯著提高消化效率。

蜥蜴的飲食適應還涉及對環境毒素的處理能力。一些以有毒昆蟲為食的蜥蜴物種已經進化出能夠解毒或儲存這些毒素的機制。有些蜥蜴甚至能夠將這些毒素轉化為自身的防禦武器,這是飲食適應和防禦策略之間相互作用的絕佳例證。

研究蜥蜴的飲食適應不僅有助於我們理解這些生物的生態位和進化歷程,還為更廣泛的進化生物學和生態學研究提供了寶貴的見解。通過研究蜥蜴如何適應不同的飲食需求,科學家們能夠更好地理解形態、生理和行為特徵是如何在進化壓力下塑造的。這些研究還有助於我們預測和理解蜥蜴種群在面對環境變化(如氣候變化或棲息地改變)時可能的反應。

此外,了解蜥蜴的飲食適應對於制定有效的保護策略也至關重要。不同飲食習慣的蜥蜴物種可能需要不同的保護措施。例如,保護植食性蜥蜴可能需要著重保護其食物植物,而保護肉食性蜥蜴則可能需要更多地關注其獵物種群的健康。

8.4 蜥蜴蜥蜴的草食性

蜥蜴的飲食習性多樣,其中草食性是一個特別有趣的適應。雖然大多數蜥蜴是肉食性或雜食性的,但部分物種演化出了以植物為主要食物來源的特殊飲食策略。這種草食性在蜥蜴中並不普遍,但卻為我們提供了一個研究動物適應和進化的絕佳案例。

草食性蜥蜴面臨著許多挑�dings。植物組織通常含有大量纖維素,這種物質對於大多數動物來說難以消化。為了適應這種飲食,草食性蜥蜴演化出了特殊的消化系統。它們的腸道相對較長,這增加了食物在體內停留的時間,有助於更充分地分解植物纖維。一些物種還發展出了特殊的腸道微生物群,這些微生物能夠幫助分解纖維素,使蜥蜴能夠從植物中獲取更多營養。

牙齒結構是另一個重要的適應。草食性蜥蜴通常擁有特化的牙齒,適合切割和磨碎植物物質。例如,一些物種發展出了鋸齒狀或葉狀的牙齒,這些牙齒能夠有效地處理堅韌的植物組織。與肉食性蜥蜴相比,草食性蜥蜴的牙齒更容易磨損,因此它們通常具有持續生長或定期更換牙齒的能力。

草食性蜥蜴的行為和生理也有所調整。由於植物食物的能量密度較低,這些蜥蜴往往需要花費更多時間進食。為了獲取足夠的營養,它們可能需要攝入大量的植物物質。這種飲食習慣也影響了它們的活動模式和能量分配策略。一些草食性蜥蜴傾向於保持較低的代謝率,這有助於它們在食物質量較低的情況下維持能量平衡。

值得注意的是,草食性在不同蜥蜴物種中的程度有所不同。有些物種完全依賴植物食物,而另一些則是部分草食性,會在飲食中混合一些動物性蛋白質。這種飲食靈活性可能是適應不同環境條件的結果,也可能反映了從雜食性向完全草食性轉變的過渡階段。

草食性對蜥蜴的生態角色產生了深遠影響。作為植食者,這些蜥蜴成為了重要的初級消費者,在生態系統中扮演著獨特的角色。它們可能影響植物群落的結構和動態,通過選擇性取食某些植物種類而影響植物的分布和豐度。此外,草食性蜥蜴還可能成為重要的種子傳播者,通過消化過程將植物種子傳播到新的區域。

從進化的角度來看,草食性的出現為我們理解蜥蜴的適應性輻射提供了寶貴的線索。這種飲食策略的演化可能是對特定環境壓力的回應,如缺乏動物性食物或豐富的植物資源。研究草食性蜥蜴可以幫助我們了解形態、生理和行為特征是如何協同進化以適應新的生態位的。

然而,草食性也為蜥蜴帶來了一些挑戰。植物組織中往往含有各種防禦化合物,如單寧酸或生物鹼,這些物質可能對動物有毒或降低食物的營養價值。草食性蜥蜴必須發展出解毒機制或選擇性取食策略來應對這些挑戰。此外,由於植物食物的營養價值相對較低,草食性蜥蜴可能需要更長的時間來獲取足夠的能量和營養,這可能影響它們的生長率和繁殖策略。

在保育方面,了解蜥蜴的草食性對於制定有效的保護策略至關重要。草食性蜥蜴往往對特定植物群落有依賴性,因此它們的保護必須包括對其食物來源的保護。氣候變化和棲息地破壞可能對這些特化的物種造成嚴重影響,因為它們可能難以適應快速變化的環境條件或找到替代的食物來源。

總的來說,蜥蜴的草食性代表了一種獨特而複雜的適應策略。它展示了生物如何通過形態、生理和行為的改變來開拓新的生態位。研究草食性蜥蜴不僅有助於我們理解這些迷人生物的生態學和進化,還為我們提供了關於適應性進化和生態系統動態的更廣泛見解。隨著研究的深入,我們有望揭示更多關於這種特殊飲食策略的奧秘,並更好地理解蜥蜴在自然界中的多樣性和適應能力。

第九章 蜥蜴社會行為與互動

9.1 蜥蜴社會系統

蜥蜴的社會系統是一個複雜而多樣的領域,反映了這些爬行動物在長期進化過程中所形成的各種適應策略。儘管許多人可能認為蜥蜴是獨居動物,但實際上,蜥蜴展現出了從完全獨居到高度社會化的廣泛行為譜系。這種社會行為的多樣性不僅體現在不同物種之間,甚至在同一物種的不同種群中也可能存在顯著差異。

蜥蜴的社會系統通常可以分為幾種主要類型。最基本的是獨居系統,在這種系統中,個體之間的互動極少,主要限於繁殖季節。這種社會結構在許多蜥蜴物種中普遍存在,特別是那些生活在資源稀缺環境中的物種。獨居生活方式可以減少個體間的競爭,使每個蜥蜴都能最大化利用有限的資源。

然而,隨著研究的深入,科學家們發現許多蜥蜴物種實際上具有更為複雜的社會結構。一些物種形成了鬆散的聚集體,這種聚集通常發生在資源豐富的地方,如曬太陽的場所或食物豐富的區域。這種聚集行為雖然不一定涉及直接的社會互動,但可能為個體提供了某些好處,如增加捕食者警戒的效率或提高尋找配偶的機會。

更進一步的是,某些蜥蜴物種展現出真正的社會行為,形成穩定的社會群體。這些群體可能基於家庭關係,如親代和子代之間的聯繫,也可能是非親屬個體之間形成的社會聯盟。例如,一些蜥蜴物種的雌性會與其後代共同生活一段時間,提供保護和照顧。這種親代照顧行為在爬行動物中相對罕見,反映了這些物種的社會性進化。

在一些高度社會化的蜥蜴物種中,我們甚至可以觀察到複雜的群體結構和社會階層。這些群體可能包含多個成年雄性、雌性和年輕個體,它們之間存在複雜的互動和社會關係。群體內部可能存在明確的等級制度,通常由體型較大或更具攻擊性的個體主導。這種社會結構可能有助於減少群體內部的衝突,並在資源分配和繁殖機會方面發揮重要作用。

蜥蜴的社會系統與其生態環境密切相關。生活在資源豐富、穩定環境中的物種更有可能發展出複雜的社會結構,因為這種環境為群體生活提供了必要的條件。相反,生活在惡劣或不穩定環境中的物種可能更傾向於獨居生活,以最大化有限資源的利用。

此外,蜥蜴的社會系統還受到其認知能力和溝通方式的影響。一些物種擁有相對發達的認知能力,能夠識別個體間的差異,並維持長期的社會關係。這些能力為形成複雜社會結構提供了基礎。蜥蜴通過多種方式進行溝通,包括視覺信號(如體色變化和特定的身體姿勢)、化學信號(通過分泌物和氣味標記)以及在某些情況下的聲音信號。這些多樣化的溝通方式使得蜥蜴能夠傳遞複雜的社會信息,如領地宣告、配偶吸引或警告信號。

蜥蜴的社會系統還展現出顯著的性別差異。在許多物種中,雄性和雌性可能採取不同的社會策略。例如,雄性可能更傾向於建立和維護領地,而雌性則可能更注重尋找優質的產卵場所或照顧後代。這種性別特異性的社會行為往往與繁殖策略密切相關,反映了雌雄在繁殖投資方面的不同權衡。

值得注意的是,蜥蜴的社會系統並非靜態不變的,而是可以根據環境條件和個體狀態而調整。例如,在資源豐富時期,一些通常獨居的物種可能會表現出更多的社會聚集行為。同樣,隨著年齡的增長或社會地位的變化,個體的社會行為也可能發生變化。這種靈活性使得蜥蜴能夠更好地適應不同的生態條件和生活階段。

研究蜥蜴的社會系統不僅有助於我們理解這些動物的行為生態學,還為探討社會行為的演化提供了寶貴的見解。通過比較不同蜥蜴物種的社會結構,科學家們可以探索環境、生理和遺傳因素如何共同塑造社會行為的進化。這些研究還可以幫助我們理解更廣泛的生態系統動態,因為蜥蜴的社會行為往往影響其在生態系統中的角色和功能。

此外,了解蜥蜴的社會系統對於制定有效的保護策略也至關重要。社會結構複雜的物種可能對棲息地破碎化和人為干擾更為敏感,因為這些因素可能破壞其社會網絡和群體動態。因此,在設計保護計劃時,需要考慮到這些社會因素,以確保能夠維持健康的蜥蜴種群。

總的來說,蜥蜴的社會系統展現了驚人的多樣性和複雜性,從完全獨居到高度社會化的物種都有。這種多樣性不僅反映了蜥蜴適應不同生態環境的能力,也為我們提供了研究社會行為演化的獨特視角。隨著研究方法的不斷進步,我們有望揭示更多關於蜥蜴社會生活的奧秘,進一步豐富我們對這些迷人生物的理解。

9.2 蜥蜴領域性

蜥蜴的領域性是一種複雜而有趣的行為特徵,反映了這些爬行動物為了生存和繁衍而進行的資源競爭與空間分配。領域性在蜥蜴中普遍存在,但其表現形式和強度因物種、性別、年齡以及環境條件的不同而有所差異。這種行為不僅影響個體間的互動,還塑造了蜥蜴種群的空間分布和社會結構。

領域性的核心在於個體對特定區域的佔有和防禦。對於蜥蜴來說,領地可能包括覓食區、曬太陽的場所、避難所以及繁殖場所。這些資源對蜥蜴的生存和繁衍至關重要,因此值得投入精力去維護。領地的大小和質量往往與個體的體型、年齡和社會地位相關。通常,較大或較強壯的個體能夠佔據和維護更大或更優質的領地。

蜥蜴通過多種方式標記和維護它們的領地。化學標記是最常見的方法之一。許多蜥蜴物種擁有特殊的腺體,能夠分泌具有特異性氣味的物質。通過在領地範圍內留下這些氣味標記,蜥蜴可以向其他個體傳達領地的佔有信息。這些化學信號不僅可以標示領地邊界,還能傳達個體的身份、性別和生理狀態等信息。

視覺信號在領地防禦中也扮演著重要角色。許多蜥蜴物種會通過特定的身體姿勢、顏色變化或運動模式來展示領地所有權。例如,一些物種會通過鼓起喉部、豎起背鰭或進行特定的頭部擺動來威嚇入侵者。這些視覺展示不僅用於阻嚇同種個體,也可能用於嚇退潛在的捕食者。

聲音信號在某些蜥蜴物種的領地行為中也起著作用。雖然大多數蜥蜴不能發出人類可聽見的聲音,但一些物種能夠產生低頻的嘶嘶聲或其他聲音信號,這些聲音可能在近距離交流中發揮作用,特別是在視覺受限的環境中。

領地防禦的強度可能因季節而異,通常在繁殖季節達到高峰。在這個時期,雄性蜥蜴往往表現出更強烈的領地行為,以確保獲得交配機會並保護配偶。一些物種的雄性會積極巡邏其領地,驅逐任何入侵的同性個體。這種行為不僅有助於維護領地完整性,還能提高個體的繁殖成功率。

雌性蜥蜴的領地行為通常不如雄性那麼明顯,但在某些物種中,雌性也會表現出明確的領地性。這種行為可能與保護重要資源(如優質的產卵場所)或保護幼體有關。在一些物種中,雌性會在產卵後守護巢穴一段時間,這可以被視為一種暫時性的領地行為。

蜥蜴的領地大小和形狀受多種因素影響。環境中的資源分布是一個關鍵因素。在資源豐富的地區,領地可能相對較小,因為小範圍內就能滿足個體的需求。相反,在資源匱乏的環境中,領地可能需要更大以確保足夠的資源供應。地形特征也會影響領地的形狀和大小,例如在複雜的岩石環境中,領地可能呈不規則形狀。

種群密度是另一個影響領地性的重要因素。當種群密度較低時,個體可能會佔據較大的領地。隨著密度增加,領地大小通常會縮小,領地之間的重疊也可能增加。在極端情況下,高密度可能導致領地系統的崩潰,轉而形成更為複雜的社會結構。

領地行為的強度和表現形式還與個體的能量預算密切相關。維護和防禦領地需要消耗大量能量,因此蜥蜴必須在領地防禦和其他生存需求之間取得平衡。在食物稀缺或環境條件惡劣的時期,蜥蜴可能會降低領地防禦的強度,將更多能量分配給生存和自我維護。

有趣的是,一些蜥蜴物種展現出靈活的領地策略。例如,某些個體可能在資源豐富的區域採取強烈的領地行為,而在資源較少的區域則表現得更加寬容。這種行為靈活性使蜥蜴能夠更好地適應變化的環境條件。

領地行為還與蜥蜴的認知能力相關。研究表明,一些蜥蜴物種能夠識別個體差異,並對不同的入侵者採取不同的應對策略。例如,對於熟悉的鄰居,蜥蜴可能表現出較低程度的攻擊性,而對陌生個體則反應更為激烈。這種「熟悉鄰居」效應可能有助於減少不必要的衝突,節省能量。

蜥蜴的領地行為對生態系統功能也有重要影響。通過調節種群密度和分布,領地行為可能影響植被結構、昆蟲種群動態,甚至是小型脊椎動物的分布。此外,蜥蜴在維護領地過程中的活動,如挖掘或標記行為,可能改變土壤結構或養分循環。

在保育生物學的背景下,理解蜥蜴的領地行為至關重要。棲息地破碎化可能嚴重影響蜥蜴的領地系統,導致種群結構改變和基因流動受阻。因此,在設計保護區或制定管理策略時,需要考慮到蜥蜴的領地需求,確保保留足夠大小和連通性的棲息地。

總之,蜥蜴的領地性是一個多層面的行為特徵,反映了這些動物對其生存環境的複雜適應。它不僅涉及個體間的競爭和資源分配,還與繁殖策略、能量平衡和生態系統功能密切相關。通過深入研究蜥蜴的領地行為,我們不僅能更好地理解這些迷人生物的生態學,還能為更广泛的行為生態學和保育生物學問題提供洞見。

9.3 蜥蜴種內競爭

蜥蜴的種內競爭是一個複雜而動態的生態過程,反映了同一物種內個體之間為了有限資源而進行的激烈角逐。這種競爭不僅塑造了蜥蜴的行為和生態特徵,還對種群動態和進化過程產生深遠影響。種內競爭在蜥蜴的生活中無處不在,從幼體到成年個體,從日常生存到繁殖成功,都可以觀察到這種競爭的存在。

在蜥蜴的世界裡,種內競爭主要圍繞幾個關鍵資源展開:食物、棲息地、配偶和領地。這些資源對蜥蜴的生存和繁衍至關重要,因此成為競爭的焦點。競爭的形式可以是直接的,如為了食物或配偶而發生的身體衝突;也可以是間接的,如通過佔據優質棲息地而間接降低其他個體的生存機會。

食物資源的競爭是最基本也是最普遍的種內競爭形式。在食物稀缺的環境中,蜥蜴個體之間可能會為了有限的獵物或植物食材而發生激烈競爭。這種競爭不僅表現在直接搶奪食物上,還可能體現在對優質覓食地點的爭奪上。較大或較強壯的個體通常在這種競爭中占優勢,能夠獲得更多或更優質的食物資源。這種不平等的資源分配可能導致種群內部個體間生長速度和繁殖成功率的差異。

棲息地的競爭同樣重要。優質的棲息地不僅提供充足的食物和水源,還能為蜥蜴提供適宜的溫度調節場所和避難所。在自然環境中,理想的棲息地往往是有限的,這就導致了個體間的激烈競爭。較強的個體可能會佔據最佳位置,迫使較弱的個體遷移到次優或邊緣棲息地。這種棲息地品質的差異可能直接影響個體的生存率和繁殖成功。

繁殖季節的到來更是加劇了種內競爭的強度。雄性蜥蜴之間為了爭奪交配機會而展開激烈競爭是常見現象。這種競爭可能表現為誇張的視覺展示、威嚇行為,甚至是直接的身體衝突。體型較大、顏色更鮮艷或具有更大領地的雄性通常在這種競爭中佔據優勢。有趣的是,一些蜥蜴物種還發展出了替代性的繁殖策略,如小型雄性可能採取"偷偷摸摸"的策略,試圖在主導雄性不注意時與雌性交配。

雌性蜥蜴之間的競爭雖然不如雄性那麼明顯,但同樣存在。這種競爭主要圍繞優質的產卵場所展開。適宜的溫度、濕度和保護條件對卵的成功孵化至關重要,因此雌性會競爭最佳的產卵位置。在某些物種中,雌性還可能為了獲得高品質的雄性而相互競爭。

領地競爭是種內競爭的另一個重要方面。許多蜥蜴物種都具有明顯的領地行為,個體會積極防禦其佔據的空間。領地不僅包括覓食和棲息區域,還可能包括重要的社交互動場所。領地競爭可能涉及複雜的行為展示,如特定的身體姿勢、顏色變化或聲音信號。這些非暴力的競爭形式有助於在不造成嚴重傷害的情況下解決衝突。

值得注意的是,種內競爭的強度和形式會隨著環境條件的變化而改變。在資源豐富的環境中,競爭可能相對緩和;而在資源匱乏的情況下,競爭則會變得更加激烈。同樣,種群密度也是影響競爭強度的重要因素。高密度種群中的競爭壓力通常更大,這可能導致一些個體被迫遷移到次優棲息地,或者採取不同的生存策略。

蜥蜴的種內競爭還表現出明顯的年齡和性別差異。幼年個體可能主要競爭食物和安全的庇護所,而成年個體則更多地競爭繁殖機會。雄性和雌性的競爭焦點也有所不同,反映了它們在繁殖投資上的差異。

競爭的結果對蜥蜴個體和種群都有深遠影響。在個體層面,競爭成功的個體通常能獲得更多資源,表現出更快的生長速度、更高的生存率和更大的繁殖成功。相反,在競爭中處於劣勢的個體可能面臨生長遲緩、繁殖機會減少甚至死亡的風險。這種差異性的資源分配最終可能導致種群內部的大小和體型差異。

從進化的角度來看,種內競爭是驅動自然選擇的重要力量。那些在競爭中佔優勢的特徵,如更大的體型、更強的攻擊性或更有效的資源利用能力,可能會在進化過程中被保留下來。這種選擇壓力可能導致性二態性的加強,特別是在與繁殖相關的特徵上。

然而,過度的種內競爭也可能對種群產生負面影響。極端的競爭可能導致種群整體fitness的下降,因為大量能量被消耗在競爭而非生長和繁殖上。在某些情況下,激烈的競爭甚至可能導致種群規模的下降或局部滅絕。

蜥蜴為了應對種內競爭,發展出了各種策略。這包括時間和空間上的資源分配、行為的靈活性,以及形態和生理上的適應。例如,一些物種可能通過調整活動時間來減少直接競爭,而另一些則可能通過特化來利用不同的食物資源。

了解蜥蜴的種內競爭對於保育工作具有重要意義。在設計保護區或進行物種重引入時,需要考慮到種內競爭的影響。例如,確保足夠大的保護區域以容納競爭性的社會結構,或者在重引入項目中合理控制釋放個體的數量和比例,以減少過度競爭的風險。

9.4 蜥蜴種間互動

蜥蜴的種間互動是生態系統中一個豐富而複雜的領域,涉及蜥蜴與其他生物之間的各種關係。這些互動不僅塑造了蜥蜴的生態位,還對整個生態系統的結構和功能產生深遠影響。蜥蜴作為中等大小的爬行動物,在食物網中佔據了獨特的位置,既是捕食者,也是被捕食的對象,這使得它們的種間互動特別多樣和有趣。

首先,我們需要關注蜥蜴作為捕食者的角色。許多蜥蜴物種是昆蟲和其他小型無脊椎動物的重要天敵。它們敏捷的身手和靈活的捕獵技巧使其成為高效的捕食者。某些較大的蜥蜴物種甚至能夠捕食小型脊椎動物,如小鳥、啮齒類和其他爬行動物。這種捕食行為不僅影響被捕食物種的種群動態,還可能對整個生態系統的平衡產生連鎖反應。例如,通過控制昆蟲種群,蜥蜴可能間接影響植物的生長和繁殖。

然而,蜥蜴自身也是許多動物的獵物。鳥類、蛇類、哺乳動物,甚至一些大型昆蟲都可能捕食蜥蜴。這種被捕食的壓力推動了蜥蜴演化出各種防禦機制。例如,許多蜥蜴物種能夠快速改變體色以適應環境,這種擬態能力大大提高了它們在天敵面前的生存機會。此外,斷尾逃生是蜥蜴最著名的防禦策略之一,通過犧牲尾部來吸引捕食者的注意力,從而爭取逃生的機會。這種策略不僅體現了蜥蜴與捕食者之間的互動,還反映了生態系統中生存策略的多樣性。

競爭是蜥蜴種間互動的另一個重要方面。不同蜥蜴物種之間可能因為相似的資源需求而產生競爭。這種競爭可能涉及食物、棲息地、曬太陽的場所等關鍵資源。例如,在某些生態系統中,原生蜥蜴物種可能與入侵的蜥蜴物種發生激烈競爭。這種競爭不僅可能導致資源的重新分配,還可能推動物種在生態位上的分化或位移。在極端情況下,競爭甚至可能導致某些物種在局部區域滅絕。

有趣的是,不同蜥蜴物種之間並非總是處於競爭關係。在某些情況下,不同物種可能形成一種共存或甚至互利的關係。例如,某些小型蜥蜴物種可能受益於大型蜥蜴的存在,因為後者的活動可能創造出新的微棲息地或驅趕一些共同的捕食者。這種複雜的種間關係反映了生態系統中物種互動的多樣性和靈活性。

蜥蜴與植物之間的互動也是一個值得關注的領域。雖然大多數蜥蜴是肉食性或昆蟲食性的,但有些物種是雜食性或草食性的。這些蜥蜴可能通過取食植物組織、果實或花粉而直接影響植物的生長和繁殖。更有趣的是,一些蜥蜴物種在無意中成為了重要的種子傳播者。它們取食果實後,種子通過消化道後被排出,這個過程不僅可以將種子傳播到遠離母株的地方,有時還能提高種子的發芽率。這種互動展示了蜥蜴在生態系統中扮演的多重角色,不僅是消費者,還可能是植物繁衍的助手。

寄生關係是蜥蜴種間互動的另一個重要方面。蜥蜴可能成為多種寄生生物的宿主,包括內部寄生蟲(如線蟲和絛蟲)和外部寄生蟲(如蜱和蟎)。這些寄生關係不僅影響蜥蜴個體的健康和生存,還可能影響整個種群的動態。某些寄生蟲甚至可能改變蜥蜴的行為,間接影響其與其他物種的互動。例如,受到某些寄生蟲感染的蜥蜴可能變得更容易被捕食,這就在寄生蟲、蜥蜴和捕食者之間形成了一個複雜的互動網絡。

蜥蜴與微生物的互動是一個新興的研究領域。近年來的研究表明,蜥蜴體內和體表的微生物群落對其健康和生態適應有重要影響。這些微生物不僅參與宿主的消化過程,還可能影響蜥蜴的免疫功能和行為。例如,某些皮膚微生物可能有助於蜥蜴抵禦病原體的侵襲。這種微觀層面的種間互動為我們理解蜥蜴的生態適應提供了新的視角。

在某些生態系統中,蜥蜴還可能與其他物種形成互利共生關係。例如,一些蜥蜴物種與螞蟻之間存在有趣的互動。蜥蜴可能取食入侵螞蟻巢穴的其他昆蟲,而螞蟻則為蜥蜴提供了一個相對安全的棲息環境。這種關係展示了生態系統中複雜而精妙的平衡。

蜥蜴的種間互動還包括與人類的關係。在許多地方,蜥蜴被視為有益的生物,因為它們可以控制害蟲種群。然而,在某些情況下,蜥蜴也可能被視為害蟲,特別是當它們入侵人類居住區或農業區域時。理解蜥蜴與人類活動之間的互動對於制定有效的保護和管理策略至關重要。

值得注意的是,蜥蜴的種間互動並非靜態不變的,而是會隨著環境條件的變化而動態調整。氣候變化、棲息地破碎化等全球性變化正在改變許多蜥蜴物種的生態位和種間關係。例如,氣候變暖可能改變蜥蜴的活動模式,進而影響其與捕食者和獵物的互動。同樣,棲息地的改變可能導致原本不會接觸的物種產生新的競爭或共生關係。

研究蜥蜴的種間互動不僅有助於我們理解這些迷人生物的生態學,還為更廣泛的生態理論提供了寶貴的見解。通過研究蜥蜴如何適應和影響其生態環境,我們可以更好地理解生態系統的複雜性和韌性。這些知識對於預測和管理生態系統的變化,以及制定有效的保護策略都具有重要意義。

第十章 蜥蜴在生態系統中的角色

10.1 蜥蜴捕食者-獵物關係

蜥蜴在生態系統中扮演著獨特而重要的角色,其捕食者-獵物關係是理解這些爬行動物生態學的核心。這種關係不僅塑造了蜥蜴的行為和生理特徵,還對整個生態系統的結構和功能產生深遠影響。蜥蜴作為中等大小的爬行動物,在食物鏈中處於一個特殊的位置,既是捕食者,也是被捕食的對象,這使得它們的捕食者-獵物關係特別複雜和多樣化。

首先,我們來看蜥蜴作為捕食者的角色。大多數蜥蜴物種都是靈活的捕食者,主要以昆蟲和其他小型無脊椎動物為食。它們敏捷的身手、靈活的捕獵技巧和發達的感官系統使其成為高效的獵手。蜥蜴的捕獵策略通常包括伏擊和主動追逐。許多物種利用它們的保護色和靜止能力來隱藏自己,等待獵物接近後突然發動攻擊。另一些物種則採取更主動的方法,在其活動範圍內積極搜尋獵物。

蜥蜴的視覺在捕獵過程中扮演著關鍵角色。大多數蜥蜴物種擁有優秀的視力,能夠識別遠處移動的獵物。一些物種甚至能夠感知紫外光,這使它們能夠更容易地發現某些反射紫外光的昆蟲。除了視覺,蜥蜴還利用其他感官來捕獵。例如,許多蜥蜴物種使用舌頭來收集空氣中的化學信息,這種行為稱為佛克氏器官舌舔(Vomeronasal organ tongue-flicking),有助於它們定位和識別獵物。

蜥蜴的捕食行為對生態系統產生了重要影響。通過控制昆蟲和其他小型無脊椎動物的數量,蜥蜴幫助維持了生態平衡。在某些生態系統中,蜥蜴可能是控制某些害蟲種群的重要因素。例如,在農業生態系統中,蜥蜴可能通過捕食害蟲來間接保護作物。這種生物控制功能使蜥蜴成為生態系統服務的重要提供者。

然而,蜥蜴不僅僅是捕食者,它們自身也是許多動物的獵物。鳥類、蛇類、哺乳動物,甚至一些大型昆蟲都可能捕食蜥蜴。這種被捕食的壓力推動了蜥蜴演化出各種防禦機制。最著名的防禦策略之一是自割(Autotomy),即在遇到危險時主動斷掉尾巴。斷掉的尾巴會繼續扭動,吸引捕食者的注意力,給蜥蜴爭取逃生的機會。雖然這種策略效果顯著,但也有代價:失去尾巴會影響蜥蜴的平衡能力和能量儲備,可能降低其生存和繁殖的機會。

除了自割,蜥蜴還發展出了其他多種防禦策略。擬態是一種常見的策略,許多蜥蜴物種能夠迅速改變體色以融入環境,或者模仿其他不可食用的物種。例如,一些蜥蜴物種能夠在幾秒鐘內改變體色,從明亮的警戒色變為與環境相融的保護色。此外,一些蜥蜴物種還發展出了堅硬的鱗片或尖刺,這些物理防禦結構可以有效地阻止某些捕食者的攻擊。

蜥蜴與其捕食者之間的關係並非靜態的,而是一個動態的進化過程。捕食者的壓力推動蜥蜴不斷演化新的防禦策略,而蜥蜴的這些適應又反過來影響捕食者的行為和進化。這種持續的"軍備競賽"是推動物種多樣性和生態適應的重要力量。

在某些生態系統中,蜥蜴可能成為關鍵物種(Keystone 物種),其數量的變化可能對整個生態系統產生深遠影響。例如,如果某個生態系統中的蜥蜴數量急劇下降,可能導致其獵物種群(如某些昆蟲)的爆發性增長,進而影響植物群落的結構。同時,依賴蜥蜴作為主要食物來源的捕食者也可能受到嚴重影響。這種連鎖反應突顯了捕食者-獵物關係在維持生態平衡中的重要性。

蜥蜴的捕食者-獵物關係還受到環境因素的強烈影響。例如,氣候變化可能改變蜥蜴和其獵物的活動模式,從而影響捕食效率。棲息地破碎化可能限制蜥蜴的活動範圍,增加它們被捕食的風險。人類活動,如引入外來物種或使用農藥,也可能打破原有的捕食者-獵物平衡。理解這些外部因素如何影響蜥蜴的捕食者-獵物關係對於制定有效的保護策略至關重要。

值得注意的是,不同蜥蜴物種在食物網中的位置可能有很大差異。雖然大多數蜥蜴主要以小型無脊椎動物為食,但一些較大的蜥蜴物種,如科莫多巨蜥(Komodo dragon),可能成為頂級捕食者,捕食大型哺乳動物。這種多樣性使得蜥蜴在生態系統中扮演著多重角色,從初級消費者到頂級捕食者不等。

研究蜥蜴的捕食者-獵物關係不僅有助於我們理解這些爬行動物的生態學,還為更廣泛的生態理論提供了寶貴的見解。通過研究蜥蜴如何適應不同的捕食壓力,以及它們如何影響獵物種群的動態,我們可以更好地理解生態系統的複雜性和韌性。這些知識對於預測和管理生態系統的變化,以及制定有效的保護策略都具有重要意義。

蜥蜴的捕食者-獵物關係還涉及到許多有趣的行為和生理適應。例如,一些蜥蜴物種展現出複雜的捕獵行為,如合作捕獵或使用工具。某些物種甚至能夠根據獵物的大小和類型調整其捕獵策略。在防禦方面,一些蜥蜴物種能夠噴射血液或釋放難聞的氣味來嚇退捕食者。這些多樣化的策略反映了蜥蜴在長期進化過程中為適應不同生態位而發展出的豐富適應性。

10.2 蜥蜴競爭與資源分割

蜥蜴的競爭與資源分割是生態學中一個引人入勝的研究領域,反映了這些爬行動物如何在複雜的生態系統中共存和適應。這個主題涉及蜥蜴之間為了有限資源而進行的競爭,以及它們如何通過不同的策略來分割和利用這些資源,從而減少競爭壓力。

在自然界中,蜥蜴面臨著來自同種和異種個體的競爭壓力。這種競爭主要圍繞幾個關鍵資源展開:食物、棲息地、陽光照射區域和繁殖機會。當多個物種或個體爭奪相同的有限資源時,競爭就會發生。然而,長期的進化過程使得蜥蜴發展出了各種策略來減少競爭,其中最重要的就是資源分割。

資源分割是指不同物種或同一物種的不同個體通過特化或行為調整來利用環境中不同的資源或同一資源的不同方面。這種策略允許多個物種在同一生態系統中共存,而不會因為過度競爭而導致某一物種被排擠出生態位。

在食物資源的分割方面,不同蜥蜴物種可能專門化於不同類型或大小的獵物。例如,在同一棲息地中,一些蜥蜴可能主要捕食地面上的昆蟲,而另一些則專門捕食樹冠中的飛蟲。即使是捕食相似類型的獵物,不同物種也可能通過獵物大小的差異來實現資源分割。較大的蜥蜴物種可能捕食較大的昆蟲,而較小的物種則專注於更小的獵物。這種專門化不僅減少了直接競爭,還提高了每個物種在其特定生態位中的捕食效率。

棲息地的分割是另一種常見的資源分割形式。在同一地理區域內,不同的蜥蜴物種可能占據不同的微棲息地。例如,一些物種可能主要活動在地面上,而另一些則生活在樹上或岩石表面。甚至在同一棵樹上,不同物種可能分別佔據樹幹的不同高度。這種空間上的分隔有效減少了直接競爭,同時也反映了每個物種對特定環境的適應。

時間是資源分割的另一個重要維度。不同的蜥蜴物種可能在一天中的不同時間段活動,以減少直接競爭。例如,一些物種可能是晨昏活動型,而另一些則在正午時分最活躍。這種時間上的錯開不僅減少了對食物和空間的直接競爭,還可能是對不同溫度條件的適應。

溫度調節行為也是蜥蜴資源分割的一個重要方面。作為變溫動物,蜥蜴需要通過晒太陽來調節體溫。不同物種可能有不同的最佳體溫範圍,這導致它們在選擇晒太陽的時間和地點上有所不同。一些物種可能更喜歡開闊的、陽光直射的區域,而另一些則可能偏好部分遮蔽的地方。這種對熱能資源的分割不僅影響蜥蜴的分布,還間接影響其活動模式和捕食行為。

繁殖資源的分割也是減少競爭的重要策略。不同蜥蜴物種可能有不同的繁殖季節,或者在繁殖場所的選擇上有所不同。例如,一些物種可能偏好在沙質土壤中產卵,而另一些則可能選擇落葉堆或腐朽的木頭。這種繁殖資源的分割不僅減少了直接競爭,還可能是對不同環境條件適應的結果。

值得注意的是,資源分割並非總是完全的或固定不變的。在某些情況下,不同物種之間可能存在部分重疊的生態位。這種重疊可能導致競爭,但也可能促進物種之間的共存。例如,輕微的競爭可能有助於維持種群密度在一個適當的水平,防止任何一個物種過度繁殖而耗盡資源。

競爭與資源分割的動態還受到環境因素的強烈影響。季節變化、氣候波動或人為干擾都可能改變資源的可用性,進而影響蜥蜴之間的競爭關係和資源分割模式。例如,在資源豐富的季節,競爭可能相對較弱,不同物種可以共享更多的資源。而在資源匱乏的時期,競爭可能加劇,資源分割的模式可能變得更加明顯。

人類活動對蜥蜴的競爭與資源分割產生了深遠影響。棲息地破碎化可能迫使原本分離的物種被迫共享有限的空間,加劇競爭。引入外來物種可能打破原有的生態平衡,導致新的競爭關係形成。理解這些人為因素如何影響蜥蜴的競爭與資源分割對於制定有效的保護策略至關重要。

研究蜥蜴的競爭與資源分割不僅有助於我們理解這些爬行動物的生態學,還為更廣泛的生態理論提供了寶貴的見解。通過研究蜥蜴如何共存和分割資源,我們可以更好地理解生態系統的複雜性和物種多樣性的維持機制。這些知識對於預測和管理生態系統的變化,以及制定有效的保護策略都具有重要意義。

此外,蜥蜴的競爭與資源分割研究還涉及許多有趣的行為和形態適應。例如,一些蜥蜴物種可能通過改變體型或顏色來減少與其他物種的競爭。某些物種可能發展出特殊的形態特徵,如更長的四肢或特殊的爪子結構,使它們能夠更有效地利用特定的微棲息地。這些適應性特徵不僅反映了長期進化的結果,也展示了生態系統中物種間相互作用的複雜性。

在研究方法上,現代技術的應用為我們提供了更深入了解蜥蜴競爭與資源分割的機會。例如,同位素分析技術可以幫助研究者精確地確定不同蜥蜴物種的食物來源和營養級別。遙感技術和地理信息系統(GIS)則使得研究者能夠更詳細地分析蜥蜴的空間分布和棲息地利用模式。這些先進的研究方法不僅提高了我們對蜥蜴生態學的理解,還為保護生物學提供了重要的決策依據。

10.3 蜥蜴種子傳播與授粉

蜥蜴在生態系統中扮演著多樣而重要的角色,其中種子傳播和授粉是兩個特別有趣且常被忽視的功能。雖然人們通常將蜥蜴視為捕食者或被捕食者,但實際上,某些蜥蜴物種在植物繁殖過程中發揮著關鍵作用。這種互利共生關係不僅展示了自然界的複雜性,也突顯了蜥蜴在維持生態平衡和促進生物多樣性方面的重要性。

首先,讓我們探討蜥蜴在種子傳播中的角色。雖然大多數蜥蜴是肉食性或昆蟲食性的,但有一些物種是雜食性或主要以植物為食。這些蜥蜴在取食果實的過程中,無意中成為了重要的種子傳播者。當蜥蜴吞食含有種子的果實時,種子通過其消化道後被排出。這個過程不僅可以將種子傳播到遠離母株的地方,有時還能提高種子的發芽率。

蜥蜴的種子傳播特別適合某些特定類型的植物。例如,在一些島嶼生態系統中,蜥蜴可能是唯一或主要的種子傳播者。這種情況在加那利群島特別明顯,那裡的某些植物種類完全依賴蜥蜴來傳播種子。這些植物的果實通常具有特殊的特徵,如較大的體積、明亮的顏色或特殊的氣味,這些特徵可能是為了吸引蜥蜴而進化形成的。

蜥蜴的種子傳播方式與鳥類或哺乳動物有所不同。由於蜥蜴的活動範圍通常較小,它們傳播種子的距離可能不如其他動物那麼遠。然而,這種短距離傳播對於維持局部植物群落的結構和基因流動非常重要。此外,蜥蜴的消化系統對種子的影響也可能不同於其他動物。某些研究表明,通過蜥蜴消化道的種子可能具有更高的發芽率,這可能是由於消化過程中的機械和化學處理有助於打破種子的休眠狀態。

蜥蜴的種子傳播行為還受到環境因素的影響。例如,在乾旱季節,當其他食物資源稀缺時,一些通常以昆蟲為食的蜥蜴可能會轉而食用更多的果實,從而增加了它們作為種子傳播者的重要性。這種季節性的行為變化突顯了生態系統中物種間相互依存的複雜性。

除了種子傳播,某些蜥蜴物種還參與植物的授粉過程,儘管這種現象相對罕見。蜥蜴授粉主要發生在一些島嶼生態系統中,那裡的植物和動物之間形成了獨特的共生關係。例如,在新西蘭的一些離島上,特有的樹蜥(Tuatara)被發現是某些本地植物的重要授粉者。

蜥蜴授粉的過程通常涉及蜥蜴為了獲取花蜜而訪問花朵。在這個過程中,花粉會附著在蜥蜴的身體上,然後被帶到其他花朵上,從而完成授粉。參與授粉的蜥蜴通常具有一些特殊的適應性特徵,如較長的舌頭或特殊的行為模式,使它們能夠有效地獲取花蜜並傳播花粉。

值得注意的是,蜥蜴授粉的植物也通常具有特殊的適應性特徵。這些植物的花朵可能具有堅固的結構,能夠承受蜥蜴的重量,或者具有特殊的顏色和氣味來吸引蜥蜴。有些植物甚至進化出了專門適應蜥蜴授粉的花朵形態,這反映了植物和蜥蜴之間長期共同進化的結果。

蜥蜴作為種子傳播者和授粉者的角色對生態系統的健康和生物多樣性維持有重要影響。在一些生態系統中,特別是島嶼環境,蜥蜴可能是維持植物群落結構和基因流動的關鍵因素。因此,蜥蜴種群的減少或消失可能對依賴它們的植物物種產生嚴重影響,進而影響整個生態系統的平衡。

研究蜥蜴的種子傳播和授粉行為不僅有助於我們理解生態系統的功能,還為保護生物學提供了重要見解。例如,在設計保護區或進行生態恢復項目時,需要考慮到蜥蜴和植物之間的這些重要互動。保護蜥蜴不僅是為了蜥蜴本身,也是為了維護它們在生態系統中的關鍵功能。

人類活動對蜥蜴的種子傳播和授粉功能產生了深遠影響。棲息地破壞和氣候變化可能改變蜥蜴的分布範圍和行為模式,從而影響它們與植物的互動。引入外來物種可能干擾原有的蜥蜴-植物關係,有時甚至完全取代本地蜥蜴的生態功能。理解這些人為因素如何影響蜥蜴的生態角色對於制定有效的保護策略至關重要。

此外,蜥蜴的種子傳播和授粉行為還為進化生物學提供了有趣的研究案例。這些互利共生關係展示了生物如何通過長期進化適應彼此的需求,形成緊密的生態關聯。研究這些關係可以幫助我們更好地理解共同進化的過程和機制。

在研究方法上,現代技術的應用為深入了解蜥蜴的種子傳播和授粉行為提供了新的機會。例如,使用微型GPS追蹤器可以精確記錄蜥蜴的移動路徑,從而了解種子傳播的範圍和模式。DNA分析技術則可以幫助確定植物種子的來源和基因流動模式。這些先進的研究方法不僅提高了我們對蜥蜴生態功能的理解,還為保護生物學提供了重要的決策依據。

理解蜥蜴在種子傳播和授粉中的角色突顯了生態系統中看似微小的互動如何產生深遠的影響。這種認識不僅豐富了我們對自然界複雜性的理解,也強調了保護每一個物種的重要性,因為每個物種都可能在生態系統中扮演著不可替代的角色。通過研究蜥蜴這樣的關鍵物種,我們不僅能更好地理解和保護特定的生態系統,還能為更廣泛的生態保護和恢復工作提供重要的指導。

10.4 蜥蜴食物網與營養互動

蜥蜴在生態系統中扮演著多樣而重要的角色,其食物網與營養互動是理解這些爬行動物生態學的核心。蜥蜴作為中等大小的動物,在食物鏈中佔據了獨特的位置,既是捕食者,也是被捕食的對象。這種雙重身份使得蜥蜴在生態系統的能量流動和物質循環中發揮著關鍵作用。

在食物網中,蜥蜴通常處於中間營養級。大多數蜥蜴物種主要以昆蟲和其他小型無脊椎動物為食,使它們成為重要的次級消費者。然而,蜥蜴的飲食習性實際上非常多樣。有些較大的蜥蜴物種可能捕食小型脊椎動物,如小型哺乳動物、鳥類和其他爬行動物,從而在食物網中佔據更高的營養位置。同時,一些蜥蜴物種是雜食性的,它們的食譜包括植物材料,如果實和葉子。這種多樣的飲食習性使蜥蜴在不同的生態系統中扮演著不同的角色。

蜥蜴的捕食行為對其獵物種群產生重要影響。通過控制昆蟲和其他小型動物的數量,蜥蜴幫助維持了生態平衡。在某些生態系統中,蜥蜴可能是控制某些害蟲種群的重要因素。例如,在農業生態系統中,蜥蜴可能通過捕食害蟲來間接保護作物。這種生物控制功能使蜥蜴成為生態系統服務的重要提供者。

然而,蜥蜴不僅是捕食者,它們自身也是許多動物的獵物。鳥類、蛇類、哺乳動物,甚至一些大型昆蟲都可能捕食蜥蜴。這種被捕食的壓力不僅影響蜥蜴的種群動態,還塑造了其行為和形態特徵。例如,許多蜥蜴物種發展出了複雜的防禦機制,如自割(斷尾)、擬態和警戒色等,這些都是對捕食壓力的適應。

在某些生態系統中,特別是島嶼環境,蜥蜴可能成為頂級捕食者或關鍵物種。在這些環境中,蜥蜴的存在或缺失可能對整個生態系統產生深遠影響。例如,如果一個島嶼生態系統中的蜥蜴種群急劇下降,可能導致其獵物種群(如某些昆蟲)的爆發性增長,進而影響植物群落的結構。

蜥蜴在食物網中的位置並非固定不變,而是可能隨著個體的生長階段、季節變化或環境條件的改變而動態調整。幼年蜥蜴可能主要捕食小型昆蟲,而成年個體則可能轉向更大的獵物。在食物稀缺的季節,一些通常以動物為食的蜥蜴可能會增加植物性食物的攝入。這種飲食靈活性使蜥蜴能夠適應不同的生態條件,也使它們在食物網中的角色更加複雜。

蜥蜴的營養互動還涉及到能量在生態系統中的傳遞。作為變溫動物,蜥蜴的能量利用效率相對較高。它們能夠將大部分攝入的能量用於生長和繁殖,而不是維持體溫。這種高效的能量利用使得蜥蜴成為將低營養級能量轉化為高營養級生物量的重要媒介。

在一些生態系統中,蜥蜴還可能通過其排泄物對養分循環產生影響。蜥蜴的糞便可能成為某些昆蟲和微生物的食物來源,或者為植物提供養分。這種作用在養分貧乏的環境中可能特別重要,如某些沙漠或島嶼生態系統。

蜥蜴的營養互動還與其空間分布密切相關。不同物種的蜥蜴可能佔據不同的生態位,從而形成複雜的空間結構。例如,有些蜥蜴主要活動在地面上,而另一些則生活在樹上或岩石表面。這種空間分化不僅影響它們的捕食和被捕食模式,還影響著整個生態系統的能量流動和物質循環。

人類活動對蜥蜴的食物網和營養互動產生了深遠影響。棲息地破壞可能直接減少蜥蜴的食物來源或增加其被捕食的風險。氣候變化可能改變蜥蜴和其獵物的活動模式,從而影響整個食物網的結構。引入外來物種可能競爭蜥蜴的食物資源,或成為新的捕食者,打破原有的生態平衡。

研究蜥蜴的食物網和營養互動對於理解和保護生態系統具有重要意義。通過研究蜥蜴在不同生態系統中的角色,我們可以更好地理解能量流動和物質循環的機制。這些知識不僅有助於預測生態系統對環境變化的反應,還為制定有效的保護策略提供了科學依據。

在研究方法上,現代技術的應用為深入了解蜥蜴在食物網中的角色提供了新的機會。穩定同位素分析技術可以幫助研究者精確地確定蜥蜴的食物來源和營養級別。DNA條形碼技術則可以用於分析蜥蜴胃容物,從而詳細了解其飲食組成。這些先進的研究方法不僅提高了我們對蜥蜴生態學的理解,還為保護生物學提供了重要的決策依據。

蜥蜴的食物網和營養互動研究還涉及許多有趣的行為和生理適應。例如,一些蜥蜴物種可能根據獵物的大小和類型調整其捕獵策略。某些物種甚至展現出複雜的捕獵行為,如合作捕獵或使用工具。在消化和代謝方面,蜥蜴也展現出了獨特的適應。例如,一些沙漠蜥蜴能夠高效地利用水分和養分,這使它們能夠在資源匱乏的環境中生存。

蜥蜴在食物網中的角色還與其他生態過程密切相關。例如,通過其活動和覓食行為,蜥蜴可能影響種子的傳播和植物的授粉。在一些生態系統中,蜥蜴可能是某些植物種子的重要傳播者,或者是某些植物的授粉者。這種多重生態功能使得蜥蜴在維持生態系統的穩定性和促進生物多樣性方面發揮著不可替代的作用。