1 蝙蝠世界簡介

蝙蝠是一種獨特而神秘的哺乳動物,它們在自然界中扮演著重要的角色。蝙蝠是唯一能夠真正飛行的哺乳動物,這使得它們在動物界中佔有特殊的地位。全球共有超過1,400種蝙蝠,體型大小從體重僅2克的蜂蝠到翼展達1.7米的狐蝠都有。這種多樣性使蝙蝠能夠適應各種不同的環境,從熱帶雨林到沙漠,甚至是城市環境中都能找到牠們的蹤跡。

蝙蝠在生態系統中扮演著關鍵的角色。許多種類的蝙蝠是重要的授粉者,例如在墨西哥,龍舌蘭的開花和結果就高度依賴於蝙蝠的授粉。此外,食果蝙蝠通過排泄幫助種子傳播,促進森林的再生。而食蟲蝙蝠則能夠控制害蟲數量,對農業生產有著巨大的貢獻。據估計,在美國,蝙蝠為農業每年節省的殺蟲劑成本高達數十億美元。

然而,蝙蝠在人類文化中的形象卻常常是矛盾的。在某些文化中,蝙蝠被視為吉祥和好運的象徵。例如,在中國文化中,蝙蝠被認為是福氣的象徵,因為「蝠」和「福」同音。但在西方文化中,蝙蝠常常與黑暗、恐怖聯繫在一起,這種負面形象部分源於對蝙蝠習性的誤解,以及文學作品和電影的影響。

儘管如此,蝙蝠對人類社會的貢獻是不可忽視的。除了前面提到的生態和農業價值,蝙蝠還為醫學研究提供了寶貴的幫助。例如,研究蝙蝠的回聲定位系統有助於開發更先進的聲納技術。此外,蝙蝠的長壽特性和抗病能力也引起了科學家的興趣,可能為人類的醫療保健帶來新的突破。

隨著人們對蝙蝠的了解不斷深入,這些神奇生物的真實面貌正逐漸為大眾所認識。我們開始意識到,保護蝙蝠不僅對維持生態平衡至關重要,也與人類自身的福祉息息相關。因此,提高公眾對蝙蝠的認識,消除誤解,促進人與蝙蝠的和諧共處,成為當前蝙蝠保育工作的重要任務。

1.1什麼是蝙蝠

蝙蝠是一類獨特而神奇的哺乳動物,屬於翼手目(Chiroptera)。這個名稱源自希臘語,意為「手翼」,恰如其分地描述了蝙蝠最顯著的特徵——其前肢演化成翅膀。蝙蝠是地球上唯一能夠真正飛行的哺乳動物,這使得它們在動物界中佔有特殊的地位。

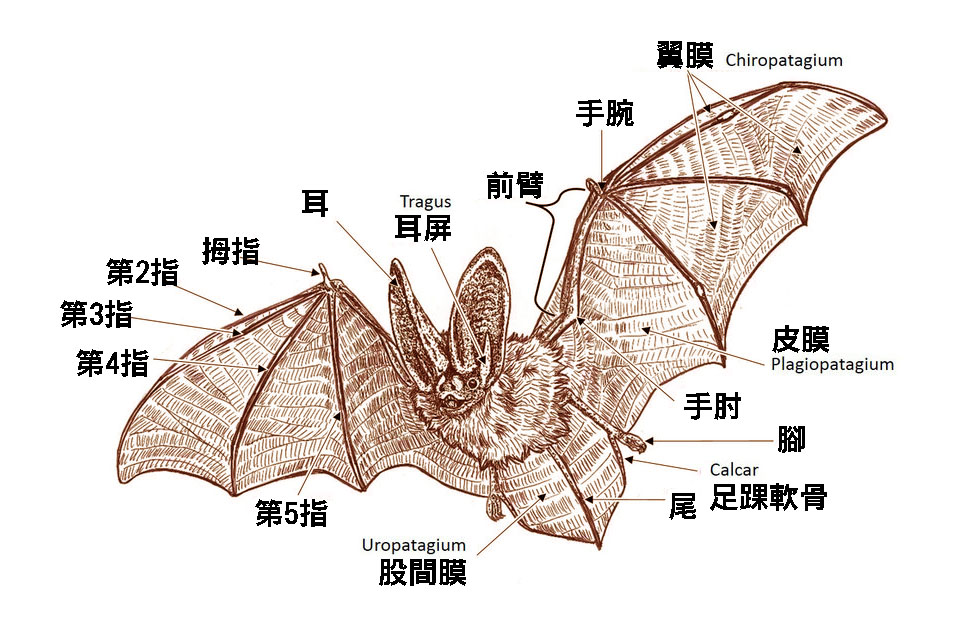

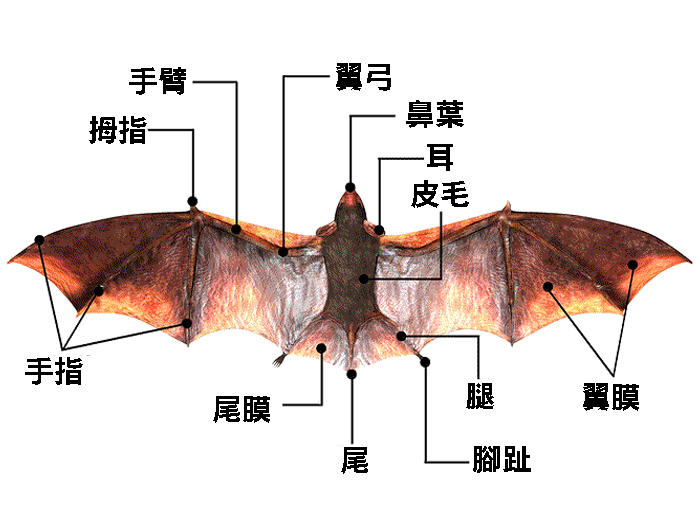

蝙蝠的身體結構非常特殊。它們的前肢演化成薄膜狀的翅膀,由延長的指骨和手骨支撐,並覆蓋著一層彈性的皮膚。這種結構使蝙蝠能夠靈活地控制飛行,執行各種複雜的空中動作。蝙蝠的後肢相對較小,但通常具有鉤爪,使它們能夠倒掛在樹枝或洞穴的頂部。

在感官方面,蝙蝠也有許多獨特之處。大多數蝙蝠種類都擁有高度發達的聽覺系統,這與它們的回聲定位能力密切相關。回聲定位是蝙蝠用來導航和捕捉獵物的主要方法,它們能夠發出高頻聲波,並通過接收反彈回來的聲波來判斷周圍環境的情況。這種能力使蝙蝠能夠在完全黑暗的環境中精確地飛行和捕獵。

然而,並非所有蝙蝠都依賴回聲定位。大型的果蝠(或稱為狐蝠)主要依靠視覺和嗅覺來尋找食物。這些蝙蝠通常有較大的眼睛和發達的嗅覺器官,能夠在夜間準確地找到成熟的水果。

蝙蝠的大小和外形變化很大。世界上最小的蝙蝠是豬鼻蝠(Craseonycteris thonglongyai),體重僅約2克,體長不到3厘米。而最大的蝙蝠是卡龍狐蝠(Pteropus vampyrus),翼展可達1.7米。這種巨大的差異反映了蝙蝠在適應不同生態位過程中的多樣化。

在生態習性方面,蝙蝠同樣表現出極大的多樣性。大多數蝙蝠是夜行性動物,但也有少數種類在黃昏或清晨活動。它們的棲息地範圍廣泛,從熱帶雨林到溫帶森林,從沙漠到草原,甚至是城市環境中都能找到蝙蝠的身影。有些蝙蝠選擇在樹洞中棲息,有些則偏好洞穴,還有一些適應了人工建築,如房屋閣樓或廢棄的礦井。

蝙蝠的飲食習慣也十分多樣。大約70%的蝙蝠種類以昆蟲為食,它們在控制害蟲數量方面發揮著重要作用。例如,一隻小棕蝠(Myotis lucifugus)每晚可以捕食數百至上千隻蚊子。另外約25%的蝙蝠以水果為主食,這些蝙蝠在種子傳播和植物授粉方面起著關鍵作用。還有少數蝙蝠以花蜜、魚類、青蛙,甚至是其他小型脊椎動物為食。值得一提的是,只有極少數種類的蝙蝠(約3種)是以血液為食的吸血蝠,而且它們主要生活在中南美洲地區。

在社會行為方面,許多蝙蝠種類表現出高度的社會性。它們常常形成大型群落,有些洞穴中的蝙蝠數量可達數百萬只。這種群居行為不僅有利於保暖和防禦天敵,也促進了複雜社交行為的發展。例如,墨西哥自由尾鼠耳蝠(Tadarida brasiliensis)的母蝠能在數百萬隻蝙蝠中準確找到並哺育自己的幼崽,這種能力令人驚嘆。

蝙蝠在繁殖方面也有一些有趣的特點。大多數蝙蝠每胎只生一隻幼崽,而且生長速度相對較慢。這種繁殖策略與蝙蝠的長壽特性相適應,許多蝙蝠的壽命可達20年以上,遠超過同等體型的其他哺乳動物。

蝙蝠在人類社會中的角色一直是矛盾的。在某些文化中,蝙蝠被視為吉祥的象徵。例如,在中國文化中,蝙蝠代表福氣,常被用作裝飾圖案。然而在西方文化中,蝙蝠常常與黑暗和恐怖聯繫在一起,這種負面形象部分源於對蝙蝠習性的誤解,以及文學和電影作品的影響。

事實上,蝙蝠對人類社會和生態系統的貢獻是巨大的。它們不僅是重要的授粉者和種子傳播者,維持著許多生態系統的平衡,還通過捕食昆蟲為農業生產提供了重要的生態服務。據估計,在美國,蝙蝠為農業每年節省的殺蟲劑成本高達數十億美元。

此外,蝙蝠還為科學研究提供了寶貴的幫助。研究蝙蝠的回聲定位系統有助於開發更先進的聲納技術。蝙蝠的飛行能力也為人類研發更高效的飛行器提供了靈感。近年來,蝙蝠的免疫系統也引起了科學家的興趣,因為蝙蝠能夠攜帶多種病毒而不受影響,這可能為人類開發新的抗病毒藥物提供線索。

1.2 蝙蝠的多樣性

蝙蝠是地球上最為多樣化的哺乳動物群體之一,其種類之豐富令人驚嘆。目前,科學家已經識別出超過1,400種蝙蝠,這個數字仍在不斷增加,幾乎佔據了所有哺乳動物物種的五分之一。這種驚人的多樣性不僅體現在物種數量上,更反映在蝙蝠的形態、生態和行為等諸多方面。

從形態學角度來看,蝙蝠的體型差異極大。世界上最小的蝙蝠是豬鼻蝠(Craseonycteris thonglongyai),體重僅約2克,體長不到3厘米,堪稱「會飛的米粒」。而最大的蝙蝠是卡龍狐蝠(Pteropus vampyrus),翼展可達1.7米,體重可超過1.5公斤。這種巨大的體型差異反映了蝙蝠在適應不同生態位過程中的多樣化演化。

蝙蝠的外形也呈現出極大的變化。有些蝙蝠,如狐蝠科的成員,擁有狐狸般的面孔和大眼睛,給人一種可愛的印象。而另一些蝙蝠,如馬蹄蝠科的成員,則有著複雜的鼻葉結構,看起來頗為奇特。菊頭蝠科的一些成員甚至有著如同皇冠一般的鼻葉裝飾,形態十分獨特。這些外形上的差異不僅僅是裝飾,往往與蝙蝠的生態習性和生存策略密切相關。

在棲息地選擇方面,蝙蝠展現出極強的適應性。它們幾乎遍布全球各種環境,從熱帶雨林到溫帶森林,從沙漠到草原,甚至是極地地區和高山地帶都能找到蝙蝠的蹤跡。例如,大棕蝠(Eptesicus fuscus)能夠適應從海平面到海拔3,000米的各種環境。而某些蝙蝠種類則表現出高度的特化,如洞穴蝙蝠(Miniopterus schreibersii)幾乎完全依賴洞穴環境生存。

蝙蝠的飲食習慣同樣多樣。大約70%的蝙蝠種類以昆蟲為食,它們在控制害蟲數量方面發揮著重要作用。例如,一隻小棕蝠(Myotis lucifugus)每晚可以捕食數百至上千隻蚊子。約25%的蝙蝠以水果為主食,這些蝙蝠在種子傳播和植物授粉方面起著關鍵作用。以巴西的長舌蝠(Glossophaga soricina)為例,它們是龍舌蘭、香蕉和木瓜等植物的重要授粉者。還有一些蝙蝠以花蜜為食,如澳大利亞的蜜蝠(Pteropus poliocephalus),它們的舌頭特別長,可以深入花朵吸取花蜜。

更為特殊的是,有些蝙蝠發展出了獨特的飲食習慣。例如,漁蝠(Noctilio leporinus)能夠用其特化的爪子抓捕水面上的小魚。而中南美洲的吸血蝠則以哺乳動物或鳥類的血液為食,它們的牙齒特別銳利,能夠輕易切開獵物的皮膚。值得注意的是,在1,400多種蝙蝠中,只有3種是吸血蝠。

蝙蝠的社會行為也呈現出豐富的多樣性。有些蝙蝠種類高度社會化,形成大型群落。例如,德克薩斯州的布拉克特洞穴中,每年夏天都會聚集約2,000萬隻墨西哥自由尾鼠耳蝠(Tadarida brasiliensis),形成世界上最大的哺乳動物聚集地之一。相比之下,某些蝙蝠種類則更傾向於獨居生活,如北美的赤蝠(Lasiurus borealis)通常單獨棲息在樹葉中。

在繁殖策略方面,蝙蝠同樣表現出多樣性。大多數蝙蝠每胎只生一隻幼崽,但也有例外。例如,黃蝠(Scotophilus kuhlii)每胎可以生產多達三隻幼崽。有些蝙蝠種類實行季節性繁殖,而另一些則全年都可能繁殖。某些蝙蝠還展現出延遲受精的能力,如歐洲的某些蹄蝠科成員,雌性可以將精子儲存數月之久,直到環境條件適宜時才完成受精。

蝙蝠的遷徙行為也極為多樣。有些蝙蝠是長距離遷徙者,如墨西哥自由尾鼠耳蝠每年可以遷徙超過1,500公里。而另一些蝙蝠則較為定居,如許多熱帶蝙蝠全年都在同一區域活動。一些溫帶地區的蝙蝠則表現出季節性遷徙行為,在冬季遷往較溫暖的地區或進入冬眠狀態。

在感知世界的方式上,蝙蝠也展現出令人驚嘆的多樣性。大多數蝙蝠種類使用回聲定位來導航和捕獵,但它們發出的超聲波頻率和模式各不相同,適應了不同的生態環境和捕食策略。例如,在開闊空間飛行的蝙蝠通常發出較低頻率的聲波,而在密林中飛行的蝙蝠則傾向於使用較高頻率的聲波。有趣的是,大型果蝠並不依賴回聲定位,而是主要通過視覺和嗅覺來尋找食物。

蝙蝠的多樣性不僅體現在生物學特徵上,還反映在它們與環境和其他生物的互動中。例如,某些蝙蝠與特定植物之間形成了緊密的共生關係。在古巴,一種名為普拉爾蝠(Phyllonycteris poeyi)的蝙蝠是塔蓼屬植物的主要授粉者,這種植物的花朵形狀恰好適合蝙蝠的頭部。

蝙蝠的多樣性使它們在生態系統中扮演著多重角色,從授粉者到種子傳播者,從害蟲控制者到食物鏈的重要一環。這種多樣性也使得蝙蝠成為生物多樣性研究和保護的重要對象。通過研究蝙蝠的多樣性,科學家們不僅能夠更好地理解生物進化的過程,還能為生態系統保護和環境管理提供重要的參考依據。

1.3 蝙蝠在生態系統中的重要性

蝙蝠在生態系統中扮演著不可或缺的角色,其重要性遠超過大多數人的想像。作為地球上分布最廣泛的哺乳動物之一,蝙蝠通過多種方式影響著生態系統的平衡和運作。它們的生態功能涵蓋了授粉、種子傳播、害蟲控制等多個方面,對維持生態系統的健康和多樣性起著關鍵作用。

首先,蝙蝠是許多植物的重要授粉者。在熱帶和亞熱帶地區,許多植物的繁衍依賴於蝙蝠的授粉活動。例如,在墨西哥,龍舌蘭(Agave)的開花和結果高度依賴於蝙蝠的授粉。長鼻蝠(Leptonycteris nivalis)和小長舌蝠(Choeronycteris mexicana)是龍舌蘭的主要授粉者。這些蝙蝠在夜間飛行數十公里尋找開花的龍舌蘭,在吸食花蜜的同時,將花粉從一朵花帶到另一朵花,完成授粉過程。龍舌蘭不僅在生態上重要,還是製作龍舌蘭酒的原料,因此蝙蝠的授粉活動對當地經濟也有著重要影響。

除了龍舌蘭,蝙蝠還是許多其他植物的授粉者。在非洲和亞洲的熱帶雨林中,蝙蝠是猴麵包樹(Adansonia)、木棉樹(Ceiba pentandra)等大型樹木的主要授粉者。這些樹木不僅在生態系統中扮演重要角色,還為當地社區提供食物、纖維和藥用資源。在加勒比地區,蝙蝠對於維持紅樹林生態系統的健康也至關重要,它們授粉的植物包括白骨壤(Avicennia germinans)等紅樹林物種。

其次,蝙蝠在種子傳播方面的作用同樣不可忽視。食果蝙蝠通過消化水果並排泄種子,能夠將種子傳播到遠離母樹的地方。這種傳播方式對於熱帶雨林的再生和維持生物多樣性極為重要。例如,在巴拿馬的巴羅科羅拉多島上,研究人員發現,蝙蝠傳播的種子比鳥類傳播的種子更容易在開闊地帶生長。這意味著蝙蝠在森林恢復和擴張方面發揮著關鍵作用。

在非洲和亞洲的熱帶地區,狐蝠(Pteropus)是許多大型種子的主要傳播者。它們能夠將無花果、木瓜等植物的種子傳播到數公里之外的地方。這種長距離傳播對於維持基因流動和促進植物群落的多樣性至關重要。在某些情況下,蝙蝠甚至是特定植物種子唯一的有效傳播者。

蝙蝠在害蟲控制方面的貢獻同樣巨大。大多數蝙蝠種類以昆蟲為食,它們每晚可以捕食大量的蚊子、飛蛾和其他可能危害農作物的昆蟲。一隻小棕蝠(Myotis lucifugus)每晚可以捕食600到1,000隻蚊子和其他小型昆蟲。這種自然的害蟲控制機制對農業生產有著重要影響。

在美國,蝙蝠為農業每年節省的殺蟲劑成本估計高達數十億美元。例如,在德克薩斯州的布拉克特洞穴中,每年夏天約有2,000萬隻墨西哥自由尾鼠耳蝠(Tadarida brasiliensis)聚集。這些蝙蝠每晚可以捕食多達250噸的昆蟲,其中包括許多農業害蟲。在棉花種植區,蝙蝠的捕食活動顯著減少了棉鈴蟲的數量,從而降低了農民使用殺蟲劑的需求。

蝙蝠還通過其糞便(蝙蝠糞)為生態系統提供重要的養分輸入。在洞穴生態系統中,蝙蝠糞是許多生物的主要能量來源。例如,在美國的卡爾斯巴德洞穴國家公園中,蝙蝠糞支撑著一個複雜的生態系統,包括數百種無脊椎動物。這些生物反過來又為蝙蝠和其他洞穴動物提供食物,形成了一個完整的食物網。

在某些生態系統中,蝙蝠還扮演著關鍵物種的角色。關鍵物種是對維持生態系統結構和功能具有不成比例重要性的物種。例如,在某些熱帶島嶼生態系統中,果蝠是唯一的本地哺乳動物,它們的存在對整個生態系統的功能至關重要。如果這些蝙蝠消失,可能會導致整個生態系統的崩潰。

蝙蝠還通過其活動影響著生態系統的能量流動和養分循環。例如,在熱帶雨林中,蝙蝠在夜間活動時會將養分從林冠層帶到地面,這種養分轉移對於維持森林土壤的肥力具有重要意義。同時,蝙蝠的存在也為許多其他生物提供了食物來源,包括貓頭鷹、蛇和其他捕食者。

此外,蝙蝠在生態系統中的作用還體現在它們與其他生物之間的複雜相互作用。例如,某些植物已經進化出特殊的形態和香氣來吸引蝙蝠。在回報中,這些植物為蝙蝠提供了豐富的花蜜或果實。這種共生關係是生態系統中物種相互依存的典型例子。

蝙蝠的生態重要性還延伸到人類社會。通過控制害蟲、授粉和種子傳播,蝙蝠間接地支持了人類的糧食安全和經濟活動。例如,在東南亞,榴槤等經濟作物的生產在很大程度上依賴於蝙蝠的授粉。同時,蝙蝠在維持森林健康方面的作用也有助於減緩氣候變化,因為健康的森林能夠吸收和儲存更多的二氧化碳。

1.4 蝙蝠與人類文化

蝙蝠在人類文化中扮演著複雜而多面的角色,其形象和象徵意義在不同文化背景下呈現出豐富的多樣性。這種獨特的哺乳動物自古以來就激發了人類的想像力,在藝術、文學、神話和民間傳說中留下了深刻的印記。

在東亞文化中,蝙蝠通常被視為吉祥和好運的象徵。中國文化尤其重視蝙蝠的正面含義。在漢語中,「蝠」與「福」同音,因此蝙蝠成為福氣的代表。中國傳統藝術中經常可以看到蝙蝠的圖案,它們被用來裝飾建築、家具、瓷器和織物。「五福臨門」是一個常見的吉祥圖案,其中五隻蝙蝠代表長壽、富貴、康寧、好德和善終。這種將蝙蝠與福氣聯繫在一起的觀念也影響了韓國和日本等鄰近文化。

然而,在西方文化中,蝙蝠的形象往往與黑暗、神秘和恐怖聯繫在一起。這種負面看法部分源於蝙蝠的夜行性和洞穴棲息習慣,以及其獨特的外形。中世紀歐洲的基督教文化將蝙蝠與魔鬼和邪惡力量聯繫起來,這種觀念在後來的文學和藝術作品中得到了進一步的強化。例如,在布萊姆·斯托克的小說《德古拉》中,吸血鬼能夠變身為蝙蝠,這一形象深深烙印在西方大眾文化中。

蝙蝠在許多原住民文化中也佔有重要地位。在澳大利亞原住民的夢幻故事中,蝙蝠常常被描繪為智慧和創造力的化身。某些部落將蝙蝠視為圖騰動物,認為它們具有特殊的精神力量。在中美洲的瑪雅文化中,蝙蝠神(Camazotz)是與死亡和犧牲相關的重要神祇。這位神靈通常被描繪成兇猛的蝙蝠形象,在瑪雅神話中扮演著複雜的角色。

在非洲的某些文化中,蝙蝠被視為靈魂的象徵。例如,在多哥的部分地區,人們相信蝙蝠能夠在現實世界和精神世界之間穿梭,因此它們常被用作巫術儀式的重要元素。同時,在某些非洲文化中,蝙蝠也被視為智慧和長壽的象徵。

蝙蝠在現代流行文化中的形象同樣豐富多彩。最著名的例子莫過於漫畫和電影中的超級英雄蝙蝠俠(Batman)。這個角色自1939年首次登場以來,已經成為全球文化的一個重要圖標。蝙蝠俠將蝙蝠的神秘和黑暗特質轉化為正義的力量,在某種程度上改變了人們對蝙蝠的傳統看法。

在文學作品中,蝙蝠常常被賦予深刻的象徵意義。例如,在D.H.勞倫斯的小說《蝙蝠》中,蝙蝠被描繪成一種神秘而令人不安的存在,象徵著人類潛意識中的黑暗面。而在某些當代作品中,蝙蝠則被描繪成生態平衡的守護者,反映了人們對環境保護的日益關注。

蝙蝠在民間傳說和迷信中也佔有重要地位。在歐洲的某些地區,人們相信蝙蝠會纏在女性的頭髮上,這種迷信可能源於蝙蝠飛行時的不規則路徑。在加勒比地區,某些文化將蝙蝠視為守護神,認為它們能夠保護家園免受邪惡力量的侵擾。

在東南亞的一些文化中,蝙蝠被認為具有藥用價值。例如,在印度尼西亞的某些地區,人們相信蝙蝠血可以治療哮喘等疾病。這種觀念雖然缺乏科學依據,但反映了蝙蝠在傳統醫學中的地位。

蝙蝠在現代藝術中也是一個受歡迎的主題。許多藝術家被蝙蝠獨特的形態和神秘的特質所吸引,創作出各種以蝙蝠為主題的作品。例如,西班牙建築師安東尼·高迪在設計巴塞羅那的聖家堂時,就將蝙蝠的元素融入了建築設計中。

在音樂領域,蝙蝠也留下了自己的印記。例如,約翰·施特勞斯二世的著名歌劇《蝙蝠》就以這種動物命名,雖然劇情與實際的蝙蝠關係不大。在現代流行音樂中,許多樂隊和歌手也以蝙蝠為名或以蝙蝠為主題創作歌曲。

蝙蝠在各種節日和慶典中也有所體現。例如,在萬聖節期間,蝙蝠的裝飾和圖案隨處可見,成為這個節日不可或缺的元素之一。在某些亞洲國家,有專門的節日慶祝蝙蝠,如印度尼西亞的某些地區會舉行蝙蝠節,慶祝蝙蝠對當地生態和文化的重要性。

隨著科學知識的普及,人們對蝙蝠的認識正在逐漸改變。越來越多的人開始意識到蝙蝠在生態系統中的重要作用,以及它們面臨的保護挑戰。這種認識的轉變也反映在當代文化中,許多新的藝術作品和文學作品開始以更積極的方式描繪蝙蝠,強調它們的生態價值和獨特之處。

蝙蝠在人類文化中的地位反映了人類對自然世界的複雜態度。從恐懼和迷信到崇拜和欣賞,蝙蝠激發了豐富的文化表達,成為人類想像力的重要源泉。隨著時間的推移,蝙蝠在文化中的形象不斷演變,反映了社會價值觀和科學認知的變化。理解蝙蝠在不同文化中的角色,不僅有助於我們更好地認識這種神奇的生物,也能幫助我們反思人類與自然界的關係。

2 蝙蝠的演化與適應

蝙蝠是地球上分布最廣泛的哺乳動物之一,幾乎遍及全球除南極洲外的所有大陸。這種廣泛的分布反映了蝙蝠驚人的適應能力和生態多樣性。在熱帶和亞熱帶地區,蝙蝠的種類最為豐富,這裡是蝙蝠生物多樣性的熱點。例如,在東南亞的熱帶雨林中,可以發現數百種不同的蝙蝠,包括各種果蝠和小型食蟲蝙蝠。

然而,蝙蝠並不局限於溫暖的氣候。它們也適應了溫帶和亞寒帶地區的生活。在北美和歐洲,許多蝙蝠種類通過冬眠來度過寒冷的季節。例如,大棕蝠(Eptesicus fuscus)的分布範圍從加拿大南部延伸到南美洲北部,展現了驚人的適應性。

在島嶼生態系統中,蝙蝠常常是唯一的原生陸生哺乳動物。例如,在加勒比海的許多島嶼上,果蝠是主要的種子傳播者和授粉者。某些蝙蝠種類甚至適應了極端環境,如沙漠。埃及墓蝠(Taphozous perforatus)就能在撒哈拉沙漠的苛刻條件下生存。

蝙蝠的地理分布也受到人類活動的影響。城市化為某些適應性強的蝙蝠種類提供了新的棲息地,如常見的蹄蝠(Rhinolophus ferrumequinum)經常在歐洲的城市建築中築巢。同時,棲息地破壞和氣候變化也威脅著許多蝙蝠種類的生存,導致其分布範圍縮小。

2.1 蝙蝠的起源

蝙蝠的起源是一個引人入勝且充滿爭議的話題,長期以來一直是古生物學家和進化生物學家研究的焦點。作為唯一能夠真正飛行的哺乳動物,蝙蝠的演化歷程既複雜又獨特,揭示了自然選擇的驚人力量。

根據現有的化石證據和分子生物學研究,蝙蝠的祖先可以追溯到大約 6000 萬年前,即恐龍滅絕後不久的早期始新世。然而,最早的已知蝙蝠化石 Onychonycteris

finneyi 卻來自約 5200 萬年前的始新世地層。這個化石發現於美國懷俄明州,為我們理解蝙蝠早期演化提供了寶貴的線索。

Onychonycteris finneyi 是一種過渡形態的蝙蝠,它既具有原始特徵,又顯示出現代蝙蝠的某些特點。這種蝙蝠的翼展約 30 厘米,已經具備了飛行能力,但其骨骼結構表明它的飛行技能可能還不如現代蝙蝠靈活。有趣的是,這種早期蝙蝠的耳朵結構相對簡單,暗示它可能還沒有發展出回聲定位能力。這一發現支持了一種理論,即飛行能力在蝙蝠的演化過程中先於回聲定位出現。

另一個重要的早期蝙蝠化石是 Icaronycteris index,發現於懷俄明州的同一地層。這種蝙蝠生活在約 5000 萬年前,其形態已經非常接近現代蝙蝠。Icaronycteris 的發現進一步證實了蝙蝠在早始新世就已經開始快速分化。

蝙蝠起源的一個關鍵問題是:它們是如何獲得飛行能力的?目前,科學家提出了幾種假說。其中一種理論認為,蝙蝠的祖先可能是樹棲動物,通過滑翔逐漸演化出飛行能力。這個過程可能類似於現代的飛鼠,後者雖然不能真正飛行,但能夠在樹木間滑翔。隨著時間推移,這些原始蝙蝠可能逐漸延長了前肢,發展出更大的皮膜,最終實現了真正的飛行。

另一種理論則認為,蝙蝠可能是從地棲動物演化而來。這個假說基於一些早期蝙蝠化石顯示出的地棲特徵,如較強壯的後肢。根據這種觀點,蝙蝠的祖先可能首先發展出跳躍能力,然後逐漸演化出飛行能力。

蝙蝠起源的另一個重要方面是回聲定位能力的演化。雖然不是所有的蝙蝠都使用回聲定位(如大多數大型果蝠),但這種能力在大多數蝙蝠種類中都存在,並且對它們的生存至關重要。化石證據和分子研究表明,回聲定位可能在蝙蝠演化的早期就已經出現。然而,正如 Onychonycteris 的例子所示,飛行能力可能先於回聲定位出現。

分子生物學研究為理解蝙蝠的起源提供了新的視角。通過比較不同物種的 DNA 序列,科學家們能夠構建蝙蝠的演化樹,並估算各個分支的分離時間。這些研究支持了蝙蝠在早始新世快速輻射演化的觀點,並揭示了現存蝙蝠科之間的親緣關係。

有趣的是,分子研究還揭示了一些意想不到的發現。例如,長期以來,科學家們認為大型果蝠(狐蝠科)與其他蝙蝠在演化上相距較遠。然而,最新的基因組研究表明,所有現存的蝙蝠可能都來自一個共同的祖先,包括大型果蝠和小型食蟲蝙蝠。這意味著回聲定位能力可能在蝙蝠演化史上多次獨立演化,或者在某些譜系中丟失。

蝙蝠起源的研究還涉及到它們與其他哺乳動物的關係。長期以來,蝙蝠的系統發生位置一直是爭論的焦點。早期的形態學研究將蝙蝠歸類為靈長目的近親,而後來的分子研究則將蝙蝠置於食蟲目附近。最新的研究支持將蝙蝠歸入廣獸類(Laurasiatheria),與食肉目、偶蹄目和奇蹄目等關係較近。

蝙蝠的起源研究還面臨許多挑戰。首先,蝙蝠的化石記錄相對稀少,特別是早期的過渡形式。這主要是因為蝙蝠的骨骼輕薄,不易保存。其次,蝙蝠的快速演化和適應性輻射使得追溯其早期歷史變得複雜。最後,蝙蝠獨特的形態和生態位使得尋找近似的現代類比物變得困難。

儘管如此,科學家們仍在不斷取得進展。新的化石發現、更精細的形態學分析技術以及日益複雜的分子生物學方法都在幫助我們更好地理解蝙蝠的起源。例如,最近對蝙蝠翼膜發育的研究揭示了控制其形成的基因網絡,這為理解飛行能力的演化提供了新的線索。

蝙蝠起源的研究不僅有助於我們理解這一獨特的動物群,也為我們理解哺乳動物的整體演化提供了重要洞見。蝙蝠的例子展示了自然選擇如何能夠在相對短的時間內產生巨大的形態和生理變化,導致全新的生態位的出現。這種快速的適應性輻射為我們理解生物多樣性的形成提供了寶貴的案例。

2.2 飛行能力的演化

蝙蝠飛行能力的演化是一個令人著迷的主題,它展示了自然選擇的驚人力量,以及生物如何適應並征服新的生態位。蝙蝠是唯一能夠進行持續飛行的哺乳動物,這種能力的獲得不僅改變了蝙蝠的生活方式,也使它們成為地球上最成功的哺乳動物群體之一。

蝙蝠飛行能力的演化可以追溯到大約6000萬年前的早期始新世。然而,最早的已知具有飛行能力的蝙蝠化石Onychonycteris finneyi來自約5200萬年前。這個化石為我們提供了重要的線索,說明蝙蝠飛行能力的早期發展階段。Onychonycteris已經具備了基本的飛行能力,但其骨骼結構表明,它的飛行可能不如現代蝙蝠靈活。

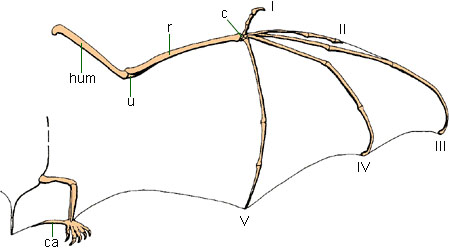

蝙蝠飛行能力的演化涉及多個解剖學和生理學特徵的改變。最顯著的變化是前肢的延長和改造。蝙蝠的前肢演化成翼,其中指骨極度延長,並由一層薄而有彈性的皮膜連接。這種結構被稱為飛膜(patagium),它不僅連接前肢的各個部分,還延伸到身體兩側和後肢之間。

蝙蝠翼的演化是一個漸進的過程。早期的蝙蝠可能首先發展出較短的翼,主要用於滑翔或短距離飛行。隨著時間推移,自然選擇favored那些能夠飛得更遠、更靈活的個體,導致翼膜逐漸擴大,骨骼結構更加適應飛行。

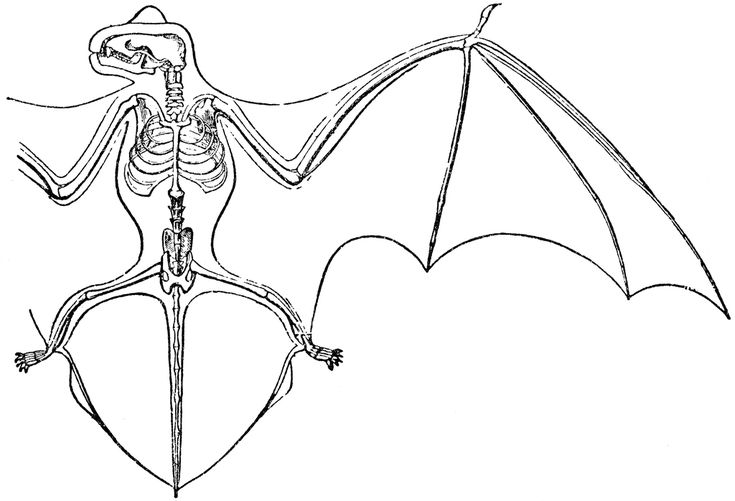

除了翼的形態變化,蝙蝠的骨骼系統也經歷了重大改造。為了適應飛行,蝙蝠的骨骼變得更加輕巧但堅固。例如,蝙蝠的胸骨發展出了龍骨狀突起,為強大的飛行肌肉提供了附著點。同時,蝙蝠的肩胛骨和鎖骨也進行了特化,以支持飛行時的大力氣負荷。

蝙蝠飛行能力的演化還涉及到其他系統的適應。例如,蝙蝠的心血管系統經過了特化,以應對飛行時的高能量需求。蝙蝠的心臟相對體型來說非常大,能夠快速泵送血液以滿足飛行肌肉的氧氣需求。同時,蝙蝠的呼吸系統也進行了改造,肺部變得更加有效率,能夠快速交換氧氣和二氧化碳。

蝙蝠的神經系統和感官也隨著飛行能力的演化而發生了變化。為了在空中快速導航和捕捉獵物,蝙蝠發展出了精確的空間感知能力。大多數蝙蝠種類還演化出了複雜的回聲定位系統,這種能力與飛行能力的演化密切相關。回聲定位允許蝙蝠在完全黑暗的環境中飛行和捕食,極大地擴展了它們的生態位。

蝙蝠飛行能力的演化也影響了它們的行為和生態學特徵。飛行使蝙蝠能夠快速移動,探索新的棲息地,並有效地捕捉飛行昆蟲。這種能力也使蝙蝠能夠進行長距離遷徙,適應不同的環境條件。例如,某些蝙蝠種類能夠進行數千公里的季節性遷徙,這在哺乳動物中是非常罕見的。

蝙蝠飛行能力的演化還帶來了一些有趣的副作用。例如,許多蝙蝠種類發展出了倒掛的休息姿勢。這種姿勢不僅節省能量,還允許蝙蝠快速起飛,這在逃避捕食者時非常有利。此外,飛行能力的獲得也影響了蝙蝠的繁殖策略。由於飛行需要大量能量,大多數蝙蝠每胎只生一隻幼崽,並投入大量資源進行育兒。

蝙蝠飛行能力的演化還涉及到基因層面的變化。研究發現,控制肢體發育的基因在蝙蝠中發生了顯著變異。例如,BMP2基因在蝙蝠翼膜的發育中起著關鍵作用。這些基因的變化不僅影響了蝙蝠前肢的形態,還影響了皮膜的形成和生長。

蝙蝠飛行能力的演化為我們理解適應性輻射和趨同演化提供了絕佳的案例。儘管蝙蝠是唯一能夠真正飛行的哺乳動物,但它們的飛行能力在某些方面與鳥類和已滅絕的翼龍相似。這種趨同演化顯示了自然選擇如何能夠在不同的動物群體中產生相似的適應性特徵。

然而,蝙蝠的飛行與鳥類和昆蟲的飛行存在顯著差異。蝙蝠的翼膜允許它們進行更加靈活的飛行,能夠快速改變方向和速度。這種飛行方式特別適合在複雜的環境中捕捉昆蟲或在狹小的空間中操縱。

蝙蝠飛行能力的演化仍然存在許多未解之謎。例如,科學家們仍在努力理解蝙蝠是如何從地面或樹棲生活方式過渡到飛行生活方式的。一些研究者認為,蝙蝠的祖先可能首先發展出滑翔能力,然後逐漸演化出主動飛行。另一種理論則認為,蝙蝠可能是從具有跳躍能力的地面動物演化而來。

無論如何,蝙蝠飛行能力的演化代表了自然界中最成功的適應之一。它不僅使蝙蝠成為了地球上分布最廣的哺乳動物之一,還使它們能夠佔據各種生態位,從熱帶雨林到沙漠,從海平面到高山。這種適應性成功的背後,是數百萬年來自然選擇的精心雕琢,展示了生命的無窮潛力和適應能力。

2.3 主要蝙蝠科屬

蝙蝠是哺乳動物中物種數量第二多的目,僅次於齧齒目。目前,科學家們已經識別出超過1,400種蝙蝠,這些蝙蝠被分類為大約20個科。每個科都有其獨特的特徵和生態適應性,反映了蝙蝠在演化過程中的多樣化。以下我們將介紹幾個主要的蝙蝠科屬及其特點。

狐蝠科(Pteropodidae)是最大的蝙蝠科,包含約200種蝙蝠,主要分布在熱帶和亞熱帶地區。這個科的成員通常被稱為「果蝠」或「飛狐」,因為它們主要以水果和花蜜為食。狐蝠科的蝙蝠通常體型較大,有些種類如卡龍狐蝠(Pteropus vampyrus)的翼展可達1.7米。與大多數其他蝙蝠不同,狐蝠科的成員不使用回聲定位,而是依靠發達的視覺和嗅覺來尋找食物。這個科的蝙蝠在生態系統中扮演著重要的授粉者和種子傳播者的角色。

蹄鼻蝠科(Rhinolophidae)是另一個重要的蝙蝠科,包含約80種蝙蝠。這個科的特徵是鼻子上有複雜的馬蹄形結構,這個結構用於發射高頻超聲波進行回聲定位。蹄鼻蝠科的成員主要分布在舊世界的熱帶和溫帶地區,它們通常在洞穴或建築物中棲息。這個科的蝙蝠多為昆蟲食性,它們的回聲定位系統非常精確,能夠在複雜的環境中捕捉小型飛蟲。

菊頭蝠科(Phyllostomidae)是新世界熱帶地區最多樣化的蝙蝠科,包含約200種蝙蝠。這個科的特徵是鼻子上有葉狀的肉質突起,形狀像一朵小菊花,因此得名。菊頭蝠科的成員在飲食習慣上非常多樣化,包括食蟲、食果、吸蜜,甚至有少數種類以血液為食(如吸血蝠)。這個科的蝙蝠在熱帶生態系統中扮演著多重角色,包括授粉、種子傳播和害蟲控制。

蝙蝠科(Vespertilionidae)是分布最廣的蝙蝠科,包含約400種蝙蝠,幾乎遍布全球除南極洲外的所有大陸。這個科的成員大多體型較小,以昆蟲為食。蝙蝠科的蝙蝠通常具有簡單的鼻子結構和相對較大的耳朵,它們使用頻率調製(FM)的回聲定位信號。這個科包括許多常見的蝙蝠種類,如大棕蝠(Eptesicus fuscus)和小棕蝠(Myotis

lucifugus)。

游離尾蝠科(Molossidae)是另一個廣泛分布的蝙蝠科,包含約100種蝙蝠。這個科的特徵是尾巴延伸超出飛膜,因此得名。游離尾蝠科的成員通常有窄長的翅膀,適合高速飛行,它們主要在開闊的空間捕食飛蟲。這個科的許多成員能夠適應城市環境,經常在建築物中築巢。

葉鼻蝠科(Hipposideridae)是一個主要分布在舊世界熱帶地區的蝙蝠科,包含約90種蝙蝠。這個科的特徵是鼻子上有複雜的葉狀結構,用於發射和接收回聲定位信號。葉鼻蝠科的成員主要以昆蟲為食,它們的回聲定位系統非常精確,能夠在密集的植被中捕捉獵物。

長翼蝠科(Miniopteridae)是一個相對較小的科,包含約30種蝙蝠。這個科的特徵是非常長的翅膀,適合快速而持久的飛行。長翼蝠科的成員主要分布在舊世界的熱帶和亞熱帶地區,它們通常在洞穴中形成大型的群落。這個科的蝙蝠以昆蟲為食,有些種類能夠進行長距離的季節性遷徙。

除了上述主要的科屬,還有一些較小或較特殊的蝙蝠科值得一提。例如,新西蘭短尾蝠科(Mystacinidae)只包含一個屬的兩個物種,它們是世界上唯一能夠在地面上「跑步」的蝙蝠。墨西哥獨鼻蝠科(Mormoopidae)的成員有獨特的面部結構,能夠發出複雜的回聲定位信號。

每個蝙蝠科都有其獨特的生態適應性和行為特徵。例如,某些科的成員傾向於形成大型群落,而其他科的成員則更喜歡獨居生活。有些科的蝙蝠主要在樹上棲息,而其他科的成員則偏好洞穴或建築物。這種多樣性反映了蝙蝠在不同環境中的適應策略。

蝙蝠科屬的分類和演化關係一直是科學研究的熱點。隨著分子生物學技術的發展,科學家們對蝙蝠的親緣關係有了新的認識。例如,最近的研究表明,狐蝠科可能與其他蝙蝠的關係比之前認為的更近,這挑戰了長期以來認為狐蝠和其他蝙蝠是分開演化的觀點。

了解蝙蝠的主要科屬不僅有助於我們理解蝙蝠的多樣性,也對蝙蝠的保護工作至關重要。不同科屬的蝙蝠面臨不同的威脅,需要針對性的保護措施。例如,狐蝠科的許多成員由於棲息地破壞和過度捕獵而面臨威脅,而蝙蝠科的某些成員則更容易受到風力發電機等人造結構的影響。

2.4 適應不同環境的蝙蝠

蝙蝠是地球上適應能力最強的哺乳動物之一,它們成功地征服了各種各樣的環境,從炎熱的沙漠到潮濕的熱帶雨林,從海平面到高山地區。這種驚人的適應能力反映了蝙蝠在長期演化過程中所產生的多樣化特徵。

在熱帶雨林環境中,蝙蝠展現出極其豐富的多樣性。以亞馬遜雨林為例,這裡生活著超過100種不同的蝙蝠。這些蝙蝠適應了密集的植被和高度的生物多樣性。例如,白線蝠(Saccopteryx bilineata)發展出了精確的回聲定位系統,能夠在密集的樹冠層中靈活飛行並捕捉昆蟲。另一方面,大型的狐蝠如馬來亞狐蝠(Pteropus

vampyrus)則適應了在開闊的樹冠上方飛行,它們強大的視力和嗅覺使其能夠在黑暗中找到成熟的水果。

在沙漠環境中,蝙蝠面臨著完全不同的挑戰,主要是缺水和極端溫度。然而,某些蝙蝠種類已經很好地適應了這些艱難條件。例如,生活在美國西南部沙漠的蒼白蝠(Antrozous pallidus)有特殊的腎臟結構,能夠極大地減少水分損失。這種蝙蝠還發展出了獨特的獵食策略,它們能夠在地面上捕食蠍子和其他節肢動物,這是對食物稀缺環境的適應。同樣,埃及墓蝠(Taphozous perforatus)能夠在撒哈拉沙漠的嚴酷條件下生存,它們通過在白天躲在涼爽的岩石縫隙中來避免高溫。

在溫帶地區,蝙蝠必須適應季節性的溫度變化。許多溫帶蝙蝠種類發展出了冬眠的能力,這是對寒冷季節食物稀缺的一種適應。例如,北美的大棕蝠(Eptesicus fuscus)能夠將體溫降低到接近環境溫度,並將心率降低到每分鐘幾次,從而在漫長的冬季節省能量。一些歐洲蝙蝠如大耳蝙蝠(Plecotus auritus)則發展出了「喚醒」機制,允許它們在溫暖的冬日短暫醒來進食,這增加了它們度過漫長冬季的機會。

高山環境對蝙蝠來說也是一個巨大的挑戰,因為這裡氧氣稀薄,溫度低,食物稀缺。然而,某些蝙蝠種類成功地適應了這種環境。例如,安第斯長鼻蝠(Platalina genovensium)能夠在海拔3,000米以上的安第斯山脈中生存。這種蝙蝠發展出了特殊的血液特性,能夠更有效地運輸氧氣,同時它們的翅膀結構也適應了稀薄空氣中的飛行。

在極地地區,只有少數蝙蝠種類能夠生存。北方蝙蝠(Eptesicus nilssonii)是世界上分布最北的蝙蝠之一,它們能夠在北極圈內生存。這種蝙蝠通過在建築物或樹洞中尋找溫暖的冬眠地點來度過寒冷的冬季。它們還發展出了在較低溫度下飛行的能力,這使得它們能夠在短暫的極地夏季充分利用豐富的昆蟲資源。

水生環境也不能阻止蝙蝠的適應。某些蝙蝠種類專門適應了在水面上或水邊捕食的生活方式。例如,大足蝠(Myotis macrodactylus)有特別大的腳爪,能夠在水面上拖曳捕捉小魚和水生昆蟲。而南美的漁蝠(Noctilio leporinus)則發展出了更為專業的捕魚技能,它們使用特殊的回聲定位技術來檢測水面下的魚,然後用強壯的爪子將魚撈出水面。

城市環境為蝙蝠提供了一個全新的生態位,某些蝙蝠種類已經成功地適應了這種人造環境。例如,普通皮皺蝠(Tadarida brasiliensis)經常在城市建築物中築巢,它們利用街燈吸引的昆蟲作為食物來源。這種適應性使得某些蝙蝠種類在城市化過程中不僅生存下來,而且還擴大了它們的分布範圍。

洞穴環境是許多蝙蝠種類的重要棲息地,它們已經發展出了一系列適應性特徵。例如,墨西哥鬼臉蝠(Mormoops megalophylla)有特殊的翼膜結構,使它們能夠在狹窄的洞穴通道中靈活飛行。同時,許多洞穴蝙蝠發展出了複雜的社交行為,形成了龐大的群落,有些洞穴中的蝙蝠數量可達數百萬隻。

蝙蝠對不同環境的適應還體現在它們的感官系統上。例如,生活在開闊環境中的蝙蝠如歐洲的角蝠(Barbastella barbastellus)傾向於使用低頻率的回聲定位信號,這些信號可以傳播較遠的距離。相比之下,生活在密林中的蝙蝠如馬來西亞的短耳果蝠(Cynopterus brachyotis)則更依賴於視覺和嗅覺來尋找食物。

蝙蝠對不同環境的適應性不僅體現在形態和生理特徵上,還反映在它們的行為模式中。例如,某些生活在乾旱環境中的蝙蝠發展出了特殊的飲水行為,它們能夠在飛行中快速掠過水面吸水。而生活在寒冷地區的蝙蝠則發展出了群體聚集取暖的行為,這有助於它們在寒冷季節節省能量。

蝙蝠適應不同環境的能力不僅展示了生物進化的神奇,也為我們理解和保護這些獨特的哺乳動物提供了重要的洞見。每一種蝙蝠都是其特定環境中不可或缺的一部分,它們的存在維持著生態系統的平衡,並為我們提供了寶貴的生態服務。

3 蝙蝠的地理分佈

蝙蝠的演化與適應是一個引人入勝的過程,展示了自然選擇的強大力量。蝙蝠起源於約6000萬年前的早期始新世,是唯一能夠真正飛行的哺乳動物。它們的飛行能力是通過前肢逐漸演化成翼而獲得的,這一過程涉及骨骼、肌肉和皮膜的一系列改變。

蝙蝠的演化不僅限於飛行能力的獲得,還包括其他多方面的適應。例如,大多數蝙蝠種類發展出了精密的回聲定位系統,使它們能夠在完全黑暗的環境中導航和捕食。這種能力的演化涉及到聽覺系統、發聲器官和大腦處理能力的協同進化。

蝙蝠的多樣性反映了它們對不同環境的適應。從熱帶雨林到沙漠,從海平面到高山,蝙蝠幾乎無處不在。例如,沙漠蝙蝠發展出了特殊的腎臟結構來保存水分,而生活在寒冷地區的蝙蝠則進化出了冬眠能力。這種適應性使蝙蝠成為了地球上分布最廣的哺乳動物之一,展示了生命的韌性和演化的奇妙。

3.1 全球蝙蝠分佈概況

蝙蝠是地球上分布最廣泛的哺乳動物之一,幾乎遍及全球除南極洲外的所有大陸。這種廣泛的分布反映了蝙蝠驚人的適應能力和生態多樣性。蝙蝠的全球分布呈現出一些明顯的模式,這些模式與氣候、地理特徵和生態系統類型密切相關。

在熱帶和亞熱帶地區,蝙蝠的多樣性達到頂峰。這些地區擁有最豐富的蝙蝠物種,無論是在種類數量還是生態功能上都表現出極高的多樣性。例如,在東南亞的熱帶雨林中,可以發現數百種不同的蝙蝠,包括各種果蝠、吸蜜蝠和食蟲蝠。巴西的亞馬遜雨林同樣是蝙蝠多樣性的熱點,這裡有超過100種蝙蝠共存,它們在生態系統中扮演著多重角色,從授粉者到種子傳播者,從害蟲控制者到食物鏈的重要一環。

在溫帶地區,蝙蝠的多樣性相對較低,但仍然存在顯著的物種豐富度。北美和歐洲的溫帶森林是許多蝙蝠種類的家園,如北美的大棕蝠(Eptesicus fuscus)和歐洲的普通長耳蝠(Plecotus auritus)。這些地區的蝙蝠通常具有冬眠的能力,這是對寒冷季節的一種適應。

在亞熱帶和溫帶的乾旱地區,如地中海地區和澳大利亞的部分地區,蝙蝠也有獨特的分布模式。這些地區的蝙蝠通常具有耐旱的特性,能夠在有限的水資源條件下生存。例如,澳大利亞的灰頭狐蝠(Pteropus poliocephalus)能夠在乾旱的環境中生存,它們主要依賴於桉樹花蜜作為食物來源。

即使在極端環境如沙漠中,蝙蝠也能找到生存之道。北美的墨西哥自由尾鼠耳蝠(Tadarida brasiliensis)能夠在沙漠環境中生存,它們通過在日間躲避在涼爽的洞穴中,夜間出來捕食昆蟲來適應高溫和乾燥的環境。同樣,非洲沙漠中的埃及墓蝠(Taphozous perforatus)也展現出了驚人的適應能力。

在高緯度地區,蝙蝠的分布受到溫度和日照時間的限制,但仍有一些適應性強的物種能夠在這些地區生存。例如,北方蝙蝠(Eptesicus nilssonii)是世界上分布最北的蝙蝠之一,它們的分布範圍延伸到北極圈內。這些蝙蝠通過在夏季積累大量脂肪,並在冬季進入深度冬眠來適應寒冷的氣候。

島嶼生態系統也是蝙蝠分布的一個重要方面。許多島嶼,特別是遠離大陸的島嶼,往往有獨特的蝙蝠物種。這些島嶼蝙蝠通常是通過長距離飛行或漂流到達島嶼,然後經過長期演化形成特有種。例如,夏威夷的夏威夷蝙蝠(Lasiurus cinereus semotus)就是一個特有亞種,它是該群島唯一的原生陸生哺乳動物。

在高山環境中,蝙蝠的分布也呈現出有趣的模式。儘管高海拔地區的環境條件較為嚴酷,但仍有一些蝙蝠種類能夠適應這種環境。例如,在安第斯山脈,有蝙蝠種類能夠在海拔4,000米以上的地方生存。這些高山蝙蝠通常具有特殊的生理適應,如更高效的氧氣利用能力。

城市化對蝙蝠的分布也產生了重大影響。某些蝙蝠種類已經成功適應了城市環境,利用建築物作為棲息地,以路燈吸引的昆蟲為食。例如,歐洲的普通鼠耳蝠(Myotis myotis)經常在城市建築中築巢。這種適應使得某些蝙蝠種類在人類活動日益頻繁的情況下仍能維持甚至擴大其分布範圍。

蝙蝠的全球分布還受到遷徙行為的影響。某些蝙蝠種類會進行長距離的季節性遷徙,這使得它們的分布範圍更加廣泛。例如,北美的灰蝠(Lasiurus cinereus)每年可以遷徙數千公里,從加拿大一直到墨西哥。這種遷徙行為不僅擴大了蝙蝠的分布範圍,也在不同生態系統之間建立了聯繫。

值得注意的是,蝙蝠的全球分布正在受到氣候變化和人類活動的影響。某些地區的蝙蝠分布範圍正在擴大,而其他地區則在縮小。例如,歐洲的某些蝙蝠種類正在向北擴張其分布範圍,可能是由於氣候變暖。同時,棲息地破壞和人類干擾也導致了某些地區蝙蝠分布範圍的縮小。

蝙蝠的全球分布還與它們在生態系統中的功能密切相關。在熱帶地區,大型果蝠在種子傳播和授粉方面發揮著關鍵作用,影響著森林的組成和更新。在溫帶地區,食蟲蝠則在控制害蟲數量方面起著重要作用,為農業生產提供了重要的生態服務。

了解蝙蝠的全球分布對於生物多樣性保護和生態系統管理至關重要。蝙蝠作為生態指示物種,其分布變化可以反映環境變化和生態系統健康狀況。同時,由於蝙蝠在疾病傳播中的潛在角色,了解其分布對於公共衛生也具有重要意義。

3.2 台灣的蝙蝠種類

台灣是一個生物多樣性豐富的島嶼,其獨特的地理位置和多樣化的棲息地為許多蝙蝠物種提供了理想的生存環境。台灣的蝙蝠種類相當豐富,目前已知有超過35種蝙蝠在台灣棲息。這些蝙蝠種類大致可以分為大蝙蝠科(Pteropodidae)和小蝙蝠科(Microchiroptera)兩大類。

在大蝙蝠科中,台灣最著名的是台灣狐蝠(Pteropus dasymallus formosus)。這種蝙蝠體型較大,翼展可達1米左右,主要棲息在台灣東部和南部的森林地區。台灣狐蝠是台灣特有亞種,也是台灣唯一的大型果蝠,主要以水果和花蜜為食。由於棲息地減少和人為干擾,台灣狐蝠目前已被列為瀕危物種。

小蝙蝠科在台灣的種類更為豐富,包括許多食蟲蝙蝠。其中,台灣管鼻蝠(Murina puta)是台灣特有種,體型小巧,鼻子呈管狀,主要棲息在中低海拔的森林中。另一個特有種是台灣小蹄鼻蝠(Rhinolophus monoceros),其特徵是鼻子上有馬蹄形的肉瘤構造,這種構造有助於其發出超聲波進行回聲定位。

台灣的蝙蝠種類中還包括一些廣泛分布的物種,如東亞家蝠(Pipistrellus abramus)。這種蝙蝠適應性強,常見於人類居住區附近,甚至會在建築物的縫隙中築巢。東亞家蝠對於控制城市害蟲有重要作用,每晚可以捕食大量蚊子和其他小型昆蟲。

在台灣的山區,我們可以發現一些特別適應高海拔環境的蝙蝠種類。例如,台灣黃毛蝠(Myotis flavus)就主要分布在海拔1000米以上的山區。這種蝙蝠有著獨特的金黃色毛髮,是台灣高山生態系統中重要的一員。

台灣的離島地區也有一些獨特的蝙蝠物種。例如,在蘭嶼發現的蘭嶼長尾鼠耳蝠(Myotis laniger),這是一種體型較小的蝙蝠,主要棲息在森林中,以昆蟲為食。

值得注意的是,台灣的蝙蝠種類中有不少是瀕危或受威脅物種。除了前面提到的台灣狐蝠外,台灣小蹄鼻蝠和台灣管鼻蝠也面臨棲息地減少的威脅。此外,金門島上發現的水鼠耳蝠(Myotis daubentoni)在台灣本島已經很少見到,顯示出某些蝙蝠物種的分布範圍正在縮小。

台灣的蝙蝠種類還包括一些具有特殊生態習性的物種。例如,台灣鼠耳蝠(Myotis taiwanensis)常在溪流上方飛行捕食水生昆蟲,展現了蝙蝠對不同生態位的適應。另一個有趣的例子是台灣大頭蝠(Hipposideros armiger),這種蝙蝠有著巨大的耳朵和複雜的鼻葉結構,能夠發出高頻的超聲波,精確定位獵物。

台灣的蝙蝠多樣性不僅反映了島嶼的生態豐富性,也為科研工作者提供了寶貴的研究對象。通過研究這些不同的蝙蝠種類,科學家們可以更好地了解蝙蝠的進化、適應機制以及在生態系統中的重要作用。同時,台灣的蝙蝠多樣性也凸顯了保護工作的重要性和緊迫性。隨著城市化的推進和森林砍伐,許多蝙蝠物種的棲息地正在減少。因此,加強對蝙蝠棲息地的保護,減少人為干擾,對於維護台灣的蝙蝠多樣性至關重要。

3.2.1 台灣最常見的蝙蝠

蝙蝠科是台灣最大的蝙蝠科,包含了多種常見的蝙蝠。這個科的蝙蝠通常體型較小,耳朵圓形或橢圓形,沒有鼻葉。它們的尾巴完全或大部分包含在尾膜中,這是一種連接後腿的薄膜。蝙蝠科的代表種類包括東亞家蝠和台灣長耳蝠。東亞家蝠是台灣最常見的蝙蝠之一,經常在城市和鄉村地區被發現。這種蝙蝠適應性強,能在建築物的縫隙或屋頂下築巢。它們主要在黃昏和夜間活動,以飛蛾、蚊子等小型昆蟲為食。台灣長耳蝠則以其特大的耳朵而聞名,這些大耳朵有助於它們捕捉獵物發出的聲音。它們常棲息在森林地區,有時也會在洞穴或廢棄建築物中找到。蝙蝠科的成員通常具有靈活的飛行能力,能在密集的植被間穿梭。它們使用回聲定位來導航和尋找獵物,發出的超聲波頻率較高。這些蝙蝠在生態系統中扮演著重要角色,幫助控制昆蟲數量,尤其是一些農業害蟲。

蹄鼻蝠科的蝙蝠以其獨特的馬蹄形鼻葉結構而聞名,這種結構有助於它們發射和接收超聲波。台灣的蹄鼻蝠科主要包括數種小蹄鼻蝠,其中台灣小蹄鼻蝠是一個特有種。這些蝙蝠通常體型較小,耳朵大而尖,沒有耳珠。它們的毛髮柔軟,顏色多變,從淺褐色到深褐色不等。蹄鼻蝠科的蝙蝠主要棲息在洞穴、廢棄的礦坑或大型樹洞中。它們喜歡較為潮濕的環境,這可能與它們特殊的回聲定位系統有關。在覓食方面,蹄鼻蝠科的蝙蝠主要捕食飛蛾和甲蟲等較大型的昆蟲。它們的飛行方式獨特,能夠懸停在空中,這使它們能夠在密集的植被中靈活地捕捉獵物。蹄鼻蝠科的蝙蝠通常在完全黑暗的環境中活動,它們的回聲定位系統非常精確,能夠分辨出極小的目標。這些蝙蝠對環境變化較為敏感,因此常被用作生態系統健康的指標物種。

狐蝠科是台灣最大型的蝙蝠,其中最著名的是台灣狐蝠。這些蝙蝠又被稱為果蝠,因為它們主要以水果和花蜜為食。狐蝠科的蝙蝠外形獨特,頭部像狐狸,有大而明亮的眼睛,這是因為它們主要依靠視覺而不是回聲定位來尋找食物。台灣狐蝠的翼展可達1米左右,是台灣最大的蝙蝠種類。它們的毛髮通常呈褐色或黑色,胸部可能有一塊淺色斑點。狐蝠科的蝙蝠主要棲息在熱帶和亞熱帶森林中,在台灣主要分布在東部和南部地區。它們通常在大型樹木上築巢,形成大型的群體。在覓食時,這些蝙蝠能夠飛行很長的距離,有時一晚可以飛行數十公里。狐蝠科的蝙蝠在生態系統中扮演著重要的角色,它們是許多植物的主要授粉者和種子傳播者,對維持森林的生物多樣性至關重要。然而,由於棲息地喪失和獵捕等原因,台灣狐蝠目前已被列為瀕危物種,急需保護。

葉鼻蝠科的蝙蝠以其複雜的鼻葉結構而聞名,這種結構看起來像是臉上的葉子,因此得名。在台灣,這個科的代表種類是台灣大頭蝠。這些蝙蝠通常體型中等,有著大而圓的耳朵和特殊的鼻葉結構。台灣大頭蝠的體色通常為褐色或灰褐色,腹部顏色較淺。它們的鼻葉結構非常發達,有助於精確發射和接收超聲波。葉鼻蝠科的蝙蝠主要棲息在洞穴、廢棄建築物或大型樹洞中。它們喜歡較為溫暖和潮濕的環境,常常形成大型的群落。在覓食方面,這些蝙蝠主要捕食各種飛行昆蟲,如蛾子、甲蟲和蚊子等。它們的飛行能力強,能夠在密集的植被中靈活穿梭。葉鼻蝠科的蝙蝠使用的回聲定位系統非常精密,能夠產生多種不同頻率的聲波,這使它們能夠在複雜的環境中精確定位獵物。這些蝙蝠在生態系統中扮演著重要角色,幫助控制昆蟲數量,同時也是研究聲波導航和生物聲學的重要對象。

游離尾蝠科在台灣較為罕見,但仍有重要的生態地位。這個科的蝙蝠以其獨特的尾部結構而聞名,它們的尾巴延伸超出尾膜,呈現"游離"狀態,這就是它們名字的由來。在台灣,皺唇犬吻蝠是這個科的代表種類。這些蝙蝠通常體型較大,有著寬闊的翅膀和強壯的飛行肌肉,這使得它們能夠進行長時間的高速飛行。游離尾蝠科的蝙蝠面部特徵獨特,嘴唇常有皺褶,耳朵寬大且常常向前傾斜。它們的毛髮通常較短,顏色多為褐色或灰色。這些蝙蝠主要棲息在開闊地區,如草原、農田或城市上空。它們常常在高空飛行,有時甚至可以飛到幾百米的高度。在覓食方面,游離尾蝠科的蝙蝠主要捕食飛行昆蟲,尤其是甲蟲和飛蛾。它們的飛行速度快,可以快速捕捉高空中的獵物。這些蝙蝠通常在黃昏時分開始活動,有時會持續整夜。游離尾蝠科的蝙蝠在生態系統中扮演著重要角色,尤其是在控制農業害蟲方面。

摺翅蝠科的蝙蝠在台灣也有分布,其中最常見的是台灣摺翅蝠。這個科的蝙蝠以其獨特的翅膀結構而聞名,它們的翅膀在休息時可以折疊起來,就像摺扇一樣,這就是它們名字的由來。台灣摺翅蝠體型中等,有著柔軟的毛髮,顏色通常為深褐色或黑色。它們的耳朵較短,鼻子略微突出。摺翅蝠科的蝙蝠擅長高速飛行,它們的翅膀又長又窄,非常適合長距離飛行。這些蝙蝠主要棲息在洞穴、廢棄的礦坑或大型建築物中。它們常常形成大型的群落,有時一個洞穴中可以聚集數千隻蝙蝠。在覓食方面,摺翅蝠科的蝙蝠主要捕食各種飛行昆蟲,尤其是蛾子。它們通常在黃昏時分開始活動,可以飛行很長的距離去尋找食物。這些蝙蝠使用回聲定位來導航和捕獵,它們發出的超聲波頻率較高,可以精確定位小型昆蟲。摺翅蝠科的蝙蝠在生態系統中扮演著重要角色,不僅幫助控制昆蟲數量,還可能參與植物的授粉過程。

3.3 台灣的蝙蝠分布

台灣的蝙蝠種類豐富,適應了各種不同的棲息環境,從城市到農田,從淺山到高山,都能看到這些夜行動物的身影。

在台灣的城市中,最常見的蝙蝠是東亞家蝠(Pipistrellus abramus)。這種小型蝙蝠高度適應了都市環境,常在建築物的縫隙、屋簷下或老舊建築的牆壁中築巢。東亞家蝠在黃昏時分開始活動,在街燈周圍或公園上空捕食飛蛾和蚊子等小型昆蟲。牠們的存在對城市環境有積極影響,每晚可以消滅大量的蚊蟲,為城市居民提供了天然的害蟲控制。除了東亞家蝠,台灣的城市中還可能見到台灣管鼻蝠(Murina puta)。這種蝙蝠雖然主要棲息在森林地區,但有時也會出現在城市邊緣的綠地或公園中。

在農田和果園地區,蝙蝠的存在對農業生產有著重要意義。這裡常見的蝙蝠種類包括台灣小蹄鼻蝠(Rhinolophus monoceros)和台灣鼠耳蝠(Myotis taiwanensis)。台灣小蹄鼻蝠以其特殊的馬蹄形鼻葉結構而聞名,這種構造能幫助牠們精確發射超聲波,定位昆蟲獵物。牠們主要捕食農田中的害蟲,如玉米螟蛾和水稻害蟲,對維護農作物健康有重要作用。台灣鼠耳蝠則常在果園和農田上空低飛,捕食各種昆蟲。這些蝙蝠的存在不僅可以幫助控制害蟲數量,還能減少農民對化學農藥的依賴,促進生態友好型農業的發展。

在台灣的淺山森林區域,蝙蝠的多樣性更為豐富。這裡可以找到台灣大蹄鼻蝠(Rhinolophus formosae)和黃胸捲尾蝠(Tadarida insignis)等種類。台灣大蹄鼻蝠是台灣特有種,主要棲息在低海拔的森林和竹林中。牠們的回聲定位系統非常精密,能夠在密集的植被中靈活飛行和捕獵。黃胸捲尾蝠則以其獨特的尾部結構和強壯的飛行能力而著稱,常在開闊的林間空地上高速飛行,捕食各種飛行昆蟲。這些蝙蝠在淺山生態系統中扮演著重要角色,不僅控制昆蟲數量,還可能參與植物的授粉和種子傳播過程。

此外,淺山地區還有一些特殊的蝙蝠種類,如台灣長翼蝠(Miniopterus fuliginosus)。這種蝙蝠常在山區的洞穴或廢棄礦坑中形成大型群落,有時一個洞穴中可以聚集數千隻個體。牠們的翅膀又長又窄,非常適合長距離飛行,每晚可以飛行數十公里去尋找食物。台灣長翼蝠的存在對研究蝙蝠的社會行為和遷徙模式提供了寶貴的機會。

在台灣的高山森林地區,蝙蝠的種類雖然相對較少,但也有一些特別適應高海拔環境的物種。其中最具代表性的是台灣黃毛蝠(Myotis flavus),這種蝙蝠主要分布在海拔1000米以上的山區。台灣黃毛蝠有著獨特的金黃色毛髮,這可能是為了適應高山地區較低的氣溫。牠們主要棲息在高山森林的樹洞或岩縫中,以各種高山昆蟲為食。

另一種常見於高山地區的蝙蝠是台灣管鼻蝠。雖然這種蝙蝠在低海拔地區也有分布,但牠們同樣能適應高山環境。台灣管鼻蝠的鼻子呈管狀,這種特殊的結構有助於牠們在寒冷的高山環境中預熱吸入的空氣,減少熱量損失。這些高山蝙蝠在生態系統中扮演著獨特的角色,對維持高山生態平衡有重要意義。

值得注意的是,不同海拔高度的蝙蝠群落組成往往存在顯著差異。隨著海拔的升高,蝙蝠的種類多樣性通常會降低,但特化程度可能會提高。這種分布模式反映了蝙蝠對不同環境的適應能力,也展示了台灣豐富的生態梯度。

在研究台灣不同環境中的蝙蝠時,科學家們發現這些動物展現出驚人的適應能力。例如,在城市環境中,蝙蝠學會了利用人造構築物作為棲息地,並適應了夜間照明和噪音污染。在農田地區,某些蝙蝠種類形成了與農作物害蟲之間的捕食-被捕食關係,成為了重要的生物防治代理。而在森林地區,不同種類的蝙蝠通過專門化的形態和行為特徵,適應了各自的生態位。

然而,人類活動對各種環境中的蝙蝠都造成了不同程度的影響。在城市中,光污染和噪音可能干擾蝙蝠的正常活動。在農田地區,農藥的使用不僅直接毒害蝙蝠,還會減少牠們的食物來源。在森林地區,棲息地破壞和林分結構改變都可能威脅到蝙蝠的生存。因此,在不同環境中保護蝙蝠,需要採取針對性的措施。

總的來說,台灣從城市到高山的不同環境中,都有著豐富多樣的蝙蝠種群。這些蝙蝠不僅展現了令人驚嘆的適應能力,還在各自的生態系統中扮演著重要角色。理解和保護這些不同環境中的蝙蝠,對於維護台灣的生態平衡和生物多樣性具有重要意義。

3.4 熱帶雨林中的蝙蝠

熱帶雨林是地球上生物多樣性最豐富的生態系統之一,而蝙蝠在這個複雜的環境中扮演著極其重要的角色。熱帶雨林中的蝙蝠種類繁多,適應了各種不同的生態位,展現出令人驚嘆的多樣性和特化程度。

在熱帶雨林的樹冠層,我們可以發現許多特化的果蝠種類。這些蝙蝠通常體型較大,有著發達的視覺系統和靈敏的嗅覺,能夠在茂密的樹冠間穿梭尋找成熟的果實。例如,在東南亞的熱帶雨林中,我們可以看到馬來大狐蝠(Pteropus vampyrus)。這種蝙蝠翼展可達1.5米,是世界上最大的蝙蝠之一。牠們主要以熱帶水果和花蜜為食,在覓食過程中扮演著重要的授粉者和種子傳播者角色。馬來大狐蝠能夠飛行很長的距離尋找食物,有時一晚可以飛行超過50公里,這使得牠們成為熱帶雨林中重要的基因流動媒介。

在雨林的中層,我們可以找到許多特化的食蟲蝙蝠。這些蝙蝠通常體型較小,具有高度發達的回聲定位系統,能夠在密集的植被中精確定位和捕捉昆蟲。例如,在中南美洲的熱帶雨林中,我們可以看到白線蝙蝠(Saccopteryx bilineata)。這種蝙蝠背部有兩條明顯的白色條紋,牠們擅長在樹幹和大型樹葉間飛行,捕食各種小型飛蟲。白線蝙蝠有著複雜的社會結構和有趣的求偶行為,雄性蝙蝠會通過特殊的氣味和聲音來吸引雌性。

在熱帶雨林的地表附近,我們可以發現一些特殊的蝙蝠種類。例如,在中美洲和南美洲的雨林中,我們可以看到吸血蝠(Desmodus rotundus)。這種蝙蝠是少數以血液為食的哺乳動物之一,主要捕食大型哺乳動物和鳥類。儘管吸血蝠常常被誤解為有害動物,但牠們在生態系統中扮演著重要角色,並且其唾液中含有的抗凝血物質在醫學研究中有重要應用。

熱帶雨林中的蝙蝠不僅在樹冠、中層和地表活動,還有一些種類特化適應了特殊的微棲息地。例如,在東南亞的雨林中,我們可以看到管鼻蝠(Murina cyclotis)。這種蝙蝠有著獨特的管狀鼻子,能夠從捲起的香蕉葉或薑科植物的花苞中吸食花蜜。管鼻蝠的存在展示了蝙蝠如何適應並利用雨林中的特殊生態位。

在熱帶雨林中,蝙蝠不僅種類多樣,其行為和生態適應也極為豐富。例如,一些蝙蝠種類會利用大型樹葉作為聲學反射板,增強回聲定位的效果。中美洲的白喉蝙蝠(Lophostoma silvicolum)則會在白蟻巢中築巢,利用白蟻巢穩定的溫度和濕度環境來撫育幼崽。

熱帶雨林中的蝙蝠在生態系統中扮演著多重角色。作為授粉者,許多果蝠種類對維持雨林植物的遺傳多樣性至關重要。例如,在非洲的雨林中,長舌果蝠(Megaloglossus woermanni)是某些特化植物唯一的授粉者。這種蝙蝠有著細長的舌頭,能夠深入到特定植物的花朵中吸取花蜜,同時完成授粉。

作為種子傳播者,熱帶雨林中的果蝠能夠將種子傳播到遠離母樹的地方,促進植物的擴散和更新。例如,在東南亞的雨林中,露狐蝠(Cynopterus sp.)能夠將無花果的種子傳播到數公里之外的地方。這種長距離的種子傳播對於維持雨林的生態平衡和促進植物群落的更新具有重要意義。

作為食蟲動物,熱帶雨林中的蝙蝠在控制昆蟲數量方面發揮著重要作用。一些研究表明,在熱帶雨林中,蝙蝠每晚可以消耗相當於自身體重50-100%的昆蟲。這種大規模的昆蟲捕食不僅有助於控制潛在的害蟲數量,還為其他動物(如鳥類和爬行動物)提供了食物競爭的緩衝。

熱帶雨林中的蝙蝠還為其他生物提供了重要的生態服務。例如,一些蝙蝠種類的糞便(蝙蝠糞)是重要的養分來源,能夠滋養雨林的土壤和植物。在一些洞穴生態系統中,蝙蝠糞甚至支撐著整個食物網。

然而,熱帶雨林中的蝙蝠也面臨著嚴峻的威脅。森林砍伐和棲息地破壞是最主要的威脅之一。隨著熱帶雨林的減少,許多特化的蝙蝠種類失去了賴以生存的環境。氣候變化也對熱帶雨林的蝙蝠造成影響,改變了植物的開花和結果時間,影響了蝙蝠的食物來源。

此外,獵捕也是威脅某些熱帶雨林蝙蝠的重要因素。在一些地區,大型果蝠被視為食物或傳統醫藥的來源,導致了過度捕獵。疾病也是一個潛在的威脅,例如白鼻症在北美導致了大規模的蝙蝠死亡,類似的疾病爆發可能會對熱帶雨林的蝙蝠種群造成嚴重影響。

保護熱帶雨林中的蝙蝠需要多方面的努力。首先,保護和恢復蝙蝠的棲息地至關重要。這不僅包括大面積的雨林保護,還包括保護關鍵的微棲息地,如洞穴和大型老樹。其次,加強對蝙蝠的研究和監測也很重要。由於熱帶雨林的複雜性,許多蝙蝠種類的生態習性仍不清楚,深入的研究可以為保護工作提供重要指導。

4. 蝙蝠的奇妙身體結構

蝙蝠的身體結構是一個奇妙的進化產物,充分體現了牠們對飛行生活的適應。最引人注目的是蝙蝠的翅膀,這是由前肢演化而來的獨特結構。蝙蝠的翅膀實際上是由延長的手指骨和手掌骨,以及連接它們的薄膜組成。這種翅膜不僅覆蓋前肢,還延伸到後肢和尾部,形成了一個完整的飛行器官。翅膜富含血管和神經,不僅能夠感知氣流變化,還能調節體溫。

蝙蝠的頭部結構也非常特別。許多蝙蝠種類擁有巨大的耳朵,這不僅有助於聽覺,還在回聲定位中扮演重要角色。例如,長耳蝠(Plecotus)的耳朵長度可達其身體的一半。蝙蝠的鼻子結構多樣,有些種類如蹄鼻蝠科(Rhinolophidae)的成員,鼻子上有複雜的肉質構造,這些構造能夠精確地引導超聲波的發射。

蝙蝠的牙齒結構也反映了牠們的飲食習慣。食蟲蝙蝠通常有尖銳的牙齒,適合咬碎昆蟲的堅硬外殼。而果蝠的牙齒則較為平坦,適合咀嚼水果。吸血蝠的門齒特化成了鋒利的切割工具,能夠輕易割開獵物的皮膚。

蝙蝠的腳部結構也很獨特。牠們的後腳能夠旋轉180度,這使得蝙蝠能夠倒掛在樹枝或洞穴頂部。這種姿勢不僅節省能量,還有利於快速起飛。此外,許多蝙蝠的拇趾與其他趾分開,形成了一個鉤爪,這有助於牠們在各種表面上攀爬。

4.1 蝙蝠的翅膀

蝙蝠的翅膀是自然界中最獨特和精妙的飛行器官之一,它們的結構和功能展現了進化過程中的巧妙設計。蝙蝠的翅膀實際上是由前肢演化而來,與鳥類和昆蟲的翅膀有著本質的不同。這種翅膀由延長的手指骨、手掌骨以及連接它們的薄膜組成,形成了一個靈活而有效的飛行器官。

蝙蝠翅膀的骨骼結構與人類的手臂和手掌非常相似,但有顯著的改變。蝙蝠的拇指通常很短,並有一個鉤爪,用於攀爬和操作食物。而其他四個手指則大大延長,形成了翅膀的主要支撐結構。這些延長的手指骨之間伸展著一層薄而有彈性的皮膜,稱為飛膜或翼膜。這層膜不僅覆蓋了整個前肢,還延伸到後肢,有些種類甚至包括了尾部,形成了一個完整的飛行面。

翼膜的結構非常精細複雜。它由兩層薄皮組成,中間夾雜著結締組織、肌肉纖維、血管和神經。這種結構使得翼膜不僅輕薄靈活,還具有極高的強度和彈性。翼膜富含血管,這不僅為飛行提供了必要的養分和氧氣,還在體溫調節中起著重要作用。當蝙蝠需要散熱時,可以增加翼膜的血流量;而在需要保暖時,則可以減少血流。

蝙蝠翅膀的另一個重要特徵是其表面上的大量感覺毛。這些微小的毛髮能夠感知氣流的變化,幫助蝙蝠在飛行中進行精細的調整。這種機制使得蝙蝠能夠在複雜的環境中進行敏捷的飛行,例如在茂密的森林中穿梭或在洞穴中避開障礙物。

蝙蝠翅膀的形狀和大小因種類而異,反映了不同種類的生活習性和飛行需求。例如,長距離遷徙的蝙蝠通常有較長而窄的翅膀,這種翅膀形狀有利於高速和持久的飛行。相比之下,在森林中捕食的蝙蝠則通常有較短而寬的翅膀,這種形狀有助於在密集的植被間進行靈活的飛行和快速的轉向。

一些蝙蝠種類的翅膀還具有特殊的適應性結構。例如,某些捕魚蝙蝠的後足特別長,翼膜延伸到足部,形成了一個類似於抄網的結構,有助於從水面抓取魚類。而某些吸血蝠的拇指特別發達,這有助於它們在獵物身上行走時保持平衡。

蝙蝠翅膀的另一個獨特之處在於其可折疊性。當不飛行時,蝙蝠可以將翅膀緊緊地折疊在身體兩側,這不僅有助於節省空間,還可以保護脆弱的翼膜。這種折疊能力使得蝙蝠能夠在狹小的空間中棲息,如岩縫或樹皮下。

蝙蝠翅膀的飛行機制也非常有趣。與鳥類主要依靠上下拍動翅膀不同,蝙蝠的飛行更像是一種"劃水"動作。它們的翅膀在空氣中做出複雜的三維運動,每次拍動都會產生一個小型的漩渦,這些漩渦能夠提供額外的升力。這種飛行方式使得蝙蝠能夠進行極其靈活的飛行,包括懸停、急轉彎,甚至倒飛。

蝙蝠翅膀的另一個重要功能是在社交和溝通中的應用。某些種類的雄性蝙蝠會利用翅膀產生特定的聲音來吸引雌性或警告競爭對手。例如,白線蝙蝠(Saccopteryx bilineata)的雄性會利用翅膀和特殊的氣味腺體進行複雜的求偶展示。

蝙蝠翅膀的再生能力也值得關注。與其他哺乳動物不同,蝙蝠的翼膜具有一定的再生能力。如果翼膜受到輕微損傷,通常能夠在幾週內自我修復。這種能力對於依賴飛行生存的蝙蝠來說極為重要。

然而,蝙蝠的翅膀也帶來了一些挑戰。由於翼膜薄而脆弱,很容易受到損傷。此外,大面積的翼膜增加了體表面積,這使得蝙蝠更容易失水,特別是在乾燥的環境中。為了應對這些挑戰,蝙蝠進化出了一系列的行為和生理適應,如精細的體溫調節機制和特殊的皮脂腺分泌物來保護翼膜。

蝙蝠翅膀的研究不僅對於了解這些神奇生物很重要,還為人類的科技創新提供了靈感。例如,蝙蝠翅膀的結構和飛行機制已經被應用於開發新型無人機和飛行器。蝙蝠翅膀上的感覺毛也啟發了科學家開發新型的氣流傳感器。

蝙蝠的翅膀是一個複雜而精妙的器官,它不僅使蝙蝠成為唯一能夠真正飛行的哺乳動物,還使它們能夠適應各種不同的生態環境。從高空的長距離飛行到森林中的敏捷穿梭,從捕捉空中昆蟲到水面捕魚,蝙蝠的翅膀展現了驚人的多功能性和適應性。這種獨特的飛行器官不僅是蝙蝠生存的關鍵,也是自然界中最令人驚嘆的進化產物之一。

4.2 蝙蝠頭部和面部特徵

蝙蝠的頭部和面部特徵是其身體結構中最引人注目和多樣化的部分之一。這些特徵不僅反映了蝙蝠的進化歷程,還展示了它們對不同生態位的適應。蝙蝠的頭部結構因種類而異,但通常都具有一些共同的特點,如大耳朵、發達的感官器官和特化的口鼻結構。

蝙蝠的耳朵是其最顯著的頭部特徵之一。與其他哺乳動物相比,大多數蝙蝠種類的耳朵都相對較大。這種大耳朵不僅有助於聽覺,還在回聲定位中扮演著關鍵角色。例如,褐長耳蝠(Plecotus auritus)的耳朵長度幾乎與其身體等長。這種巨大的耳朵能夠捕捉到極其微弱的聲音,使得這種蝙蝠能夠聽到獵物(如飛蛾)翅膀拍動的聲音。

許多蝙蝠種類的耳朵還具有特殊的結構,如耳珠(tragus)。耳珠是位於耳道入口處的小突起,它在聲波定位中起著重要作用,幫助蝙蝠判斷聲音的來源和方向。不同種類的耳珠形狀各異,從細長到圓鈍不等,這些差異反映了不同種類的生態需求和聲波定位策略。

蝙蝠的眼睛大小和視力因種類而異。一般來說,主要依賃回聲定位的小型蝙蝠,如蹄鼻蝠科(Rhinolophidae)的成員,眼睛相對較小。相比之下,主要依賴視覺的大型果蝠,如狐蝠屬(Pteropus)的成員,則擁有明顯較大的眼睛和良好的視力。這些果蝠的眼睛能夠在低光條件下有效工作,幫助它們在黃昏和夜間尋找水果和花朵。

蝙蝠的鼻子結構是其面部特徵中最多樣化的部分。許多蝙蝠種類的鼻子上有複雜的肉質構造,稱為鼻葉。這些鼻葉在回聲定位中起著重要作用,幫助蝙蝠精確地發射和接收超聲波。例如,蹄鼻蝠科的成員擁有馬蹄形的鼻葉,這種構造能夠將超聲波集中成窄束,增強回聲定位的精確度。

另一個極端例子是吸血蝠科(Desmodontinae)的成員。這些蝙蝠的鼻子上有一個特殊的熱感器官,能夠檢測獵物體表的溫度變化,幫助它們定位最適合吸血的血管位置。這種獨特的適應使得吸血蝠能夠在完全黑暗的環境中精確地找到食物來源。

蝙蝠的嘴部結構也因種類和飲食習慣而異。食蟲蝙蝠通常有較小的嘴巴,但配備了鋒利的牙齒,適合咬碎昆蟲堅硬的外殼。果蝠則擁有較長的吻部和較大的嘴巴,有助於啃食水果和吸取花蜜。一些特化的蜜蜂蝠,如長舌蝠屬(Glossophaga)的成員,甚至進化出了細長的舌頭,能夠伸入深長的花冠中吸取花蜜。

蝙蝠的面部毛髮也值得關注。許多種類的面部覆蓋著細密的毛髮,這些毛髮不僅有保暖作用,還可能在感知環境中扮演重要角色。例如,一些洞穴棲息的蝙蝠種類面部的觸毛特別發達,可能有助於在黑暗的洞穴環境中感知周圍的障礙物。

某些蝙蝠種類的面部還有特殊的腺體。例如,許多果蝠種類的頸部有特殊的氣味腺,用於標記領地和吸引異性。這些腺體分泌的氣味在蝙蝠的社交行為中起著重要作用。

蝙蝠的面部表情也是一個有趣的研究領域。儘管不像靈長類那樣有豐富的面部表情,但某些蝙蝠種類還是能夠通過改變面部肌肉來表達情緒或意圖。例如,一些社會性較強的種類在社交互動中會展示威脅性的面部表情,如張開嘴露出牙齒。

蝙蝠的頭骨結構也反映了它們的生態適應。例如,依賴回聲定位的蝙蝠通常有較大的顱骨,以容納發達的聽覺和聲波發射器官。相比之下,主要依賴視覺的果蝠則有較大的眼眶。

某些蝙蝠種類還在頭部進化出了特殊的裝飾結構。例如,錘頭蝠(Hypsignathus monstrosus)的雄性有一個巨大的喉囊和複雜的面部結構,用於發出響亮的求偶叫聲。這種極端的性選擇適應展示了蝙蝠頭部結構的多樣性。

蝙蝠的頭部和面部特徵不僅反映了它們的生態適應,還為科學家提供了重要的分類依據。例如,鼻葉的形狀和大小常被用作區分不同蝙蝠種類的關鍵特徵。此外,這些特徵還為蝙蝠的進化研究提供了重要線索,幫助科學家理解蝙蝠如何適應不同的生態位和環境挑戰。

蝙蝠的頭部和面部特徵還啟發了許多生物工程和技術創新。例如,蝙蝠的回聲定位系統已經被用作開發聲納和超聲波成像技術的藍圖。蝙蝠的熱感知能力也為開發新型紅外傳感器提供了靈感。

4.3 蝙蝠的感覺器官

蝙蝠的感覺器官是它們在夜間活動和生存的關鍵。這些哺乳動物進化出了一系列高度特化的感覺系統,使它們能夠在黑暗中有效地導航、捕食和社交。其中最引人注目的是它們的聽覺和回聲定位系統,但視覺、嗅覺、觸覺和其他特殊感覺也同樣重要。

聽覺是蝙蝠最發達的感官之一。蝙蝠的耳朵不僅外形巨大,內部結構也非常複雜。它們的中耳和內耳特別發達,能夠處理高頻聲波。蝙蝠可以聽到遠超人類聽覺範圍的超聲波,有些種類甚至可以感知高達200kHz的聲音。這種超強的聽覺能力與它們的回聲定位系統密切相關。

回聲定位系統是蝙蝠最著名的感覺能力。大多數蝙蝠種類通過發出高頻超聲波並聆聽回聲來感知周圍環境。這個過程涉及多個器官的協同工作。蝙蝠通過喉部的特殊結構發出超聲波,這些聲波通過鼻子或嘴巴釋放。當聲波碰到物體反射回來時,蝙蝠的大耳朵會捕捉這些回聲。然後,大腦中特化的神經結構會迅速處理這些信息,讓蝙蝠能夠在瞬間構建出周圍環境的三維圖像。

不同種類的蝙蝠使用不同頻率和模式的超聲波。例如,蹄鼻蝠科(Rhinolophidae)的成員使用恆頻超聲波,這種聲波特別適合在茂密的植被中探測移動的獵物。相比之下,蝙蝠科(Vespertilionidae)的許多成員則使用頻率調製的超聲波,這種聲波可以提供更詳細的環境信息。

儘管回聲定位系統十分強大,但蝙蝠的視覺系統也不容忽視。雖然大多數蝙蝠的視力不及人類,但它們的眼睛仍然能夠在低光條件下有效工作。特別是大型果蝠,如狐蝠屬(Pteropus)的成員,它們主要依靠視覺來尋找食物和導航。這些蝙蝠的眼睛相對較大,視網膜中含有大量的視錐細胞,使它們能夠感知顏色和形狀。

某些蝙蝠種類還進化出了特殊的視覺適應。例如,一些生活在炎熱沙漠環境中的蝙蝠,如棕雜色蝠(Antrozous pallidus),其眼睛能夠感知紫外線。這種能力可能有助於它們在夜間發現反射紫外線的昆蟲。

嗅覺在蝙蝠的生活中也扮演著重要角色。許多蝙蝠種類擁有發達的嗅覺系統,這對於尋找食物、識別同類和定位棲息地都很重要。例如,果蝠依靠嗅覺來找到成熟的水果。某些蝙蝠種類還使用氣味來進行社交通訊,雄性蝙蝠會分泌特殊的氣味來標記領地或吸引雌性。

蝙蝠的觸覺系統也非常發達。它們的翼膜上分布著大量的觸覺感受器,這些感受器能夠感知微小的氣流變化,幫助蝙蝠在飛行中進行精細調整。此外,許多蝙蝠種類的面部和耳朵上也有敏感的觸毛,這些觸毛可能有助於在黑暗中感知周圍環境。

一些蝙蝠種類還進化出了特殊的感覺器官。例如,吸血蝠科(Desmodontinae)的成員擁有特殊的熱感受器,位於鼻子周圍。這些熱感受器能夠探測獵物體表的溫度變化,幫助蝙蝠定位血管豐富的區域。這種獨特的能力使得吸血蝠能夠在完全黑暗的環境中精確地找到食物來源。

某些蝙蝠種類還可能具有磁感能力。科學家推測,蝙蝠可能利用地球的磁場進行長距離導航。雖然這種能力的具體機制還不清楚,但研究表明,某些蝙蝠種類的眼睛中含有磁感受蛋白,這可能是它們感知磁場的基礎。

蝙蝠的感覺系統還展現出驚人的可塑性和適應能力。例如,當視覺受到限制時,蝙蝠可以增強其他感官的使用。研究發現,在實驗條件下剝奪視覺後,某些蝙蝠種類的聽覺皮層會發生重組,以增強聲音處理能力。

蝙蝠的多重感覺系統之間存在複雜的相互作用和整合。例如,在飛行和捕食過程中,蝙蝠會同時使用回聲定位、視覺和觸覺信息。這種多感官整合使得蝙蝠能夠在複雜的三維環境中進行精確的導航和目標定位。

蝙蝠的感覺能力不僅在生物學上引人入勝,還為工程技術提供了豐富的靈感。例如,蝙蝠的回聲定位系統已經被用作開發先進聲納系統和自動駕駛技術的藍圖。蝙蝠的熱感知能力也為開發新型紅外傳感器提供了思路。

研究蝙蝠的感覺系統不僅有助於我們理解這些奇妙生物的生態和行為,還為神經科學和感知研究提供了寶貴的模型。通過研究蝙蝠如何處理和整合複雜的感覺信息,科學家們可以更好地理解大腦的工作原理和感知過程。

4.4 蝙蝠有趣的身體適應

蝙蝠在進化過程中發展出了許多有趣且獨特的身體適應,使它們能夠成功地佔據各種生態位。這些適應不僅涉及飛行和感覺系統,還包括許多其他身體特徵和功能。

一個最引人注目的適應是蝙蝠的倒掛姿勢。大多數蝙蝠種類能夠輕鬆地倒掛在樹枝、洞穴天花板或其他表面上。這種能力源於它們特殊的腳部結構。蝙蝠的後腳能夠旋轉180度,使得爪子可以輕鬆地勾住表面。更有趣的是,蝙蝠的腿部肌腱和韌帶設計得非常巧妙,當蝙蝠放鬆時,爪子會自動彎曲並緊緊抓住支撐物。這種被動鎖定機制使得蝙蝠可以在睡眠或休息時不費力地保持倒掛姿勢。

倒掛姿勢為蝙蝠帶來了多重優勢。首先,它允許蝙蝠在狹小的空間中棲息,如樹洞或岩縫。其次,這種姿勢有利於快速起飛,蝙蝠只需鬆開爪子就能立即進入自由落體,然後展開翅膀開始飛行。這種快速逃離的能力在面對捕食者時尤為重要。

另一個有趣的適應是某些蝙蝠種類的保溫策略。例如,某些生活在寒冷地區的蝙蝠會在冬季進入冬眠狀態。在冬眠期間,這些蝙蝠能夠將體溫降低到接近環境溫度,大大減少能量消耗。有些種類甚至能夠承受體溫降至接近冰點的情況。為了適應這種極端的體溫變化,這些蝙蝠進化出了特殊的生理機制,如產生抗凍蛋白來防止細胞受損。

相反,一些生活在炎熱環境中的蝙蝠則發展出了獨特的散熱機制。例如,某些種類的翼膜上分布著大量的血管,可以通過增加血流來散熱。一些大型果蝠甚至會用翅膀給自己扇風降溫。

蝙蝠的消化系統也展現出有趣的適應。某些以水果為食的蝙蝠種類進化出了特殊的腸道結構,能夠快速提取果汁並排出果渣。這種高效的消化系統使得蝙蝠能夠在短時間內攝入大量的水果,減少暴露在開闊空間的時間,從而降低被捕食的風險。

吸血蝠展示了另一種極端的消化系統適應。這些蝙蝠的唾液中含有抗凝血劑,能夠防止獵物的血液凝結。它們的腎臟也特別發達,能夠快速處理大量的液體,使得吸血蝠能夠在短時間內攝入相當於自身體重一半的血液。

某些蝙蝠種類還進化出了特殊的繁殖適應。例如,一些生活在溫帶地區的蝙蝠種類能夠延遲受精。雌性蝙蝠在秋季與雄性交配,但精子會在雌性體內存儲整個冬季,直到春季才進行受精。這種策略確保了幼崽在食物豐富的季節出生。

另一個有趣的繁殖適應是某些種類的雌性蝙蝠能夠控制胚胎的發育速度。在食物短缺或環境條件不利時,雌性蝙蝠可以放緩胚胎的發育進程,直到條件改善。這種適應增加了幼崽的生存機會。

蝙蝠的免疫系統也展現出獨特的適應。研究發現,許多蝙蝠種類具有強大的抗病毒能力,能夠攜帶多種病毒而不發病。這種適應可能與蝙蝠的長壽和群居習性有關,幫助它們在密集的群體中生存。然而,這種適應也使得蝙蝠成為許多病毒的宿主,引發了人類對蝙蝠傳播疾病的關注。

蝙蝠的骨骼結構也有有趣的適應。為了適應飛行,蝙蝠的骨骼變得非常輕巧但堅固。它們的許多骨骼是中空的,類似鳥類,這減輕了體重但不影響強度。此外,蝙蝠的胸骨特別發達,為強大的飛行肌肉提供了附著點。

某些蝙蝠種類還發展出了特殊的面部適應。例如,一些食蜜蝙蝠進化出了細長的吻部和舌頭,能夠深入花冠吸取花蜜。而某些捕食硬殼昆蟲的蝙蝠則發展出了強壯的顎骨和牙齒,能夠輕易咬碎堅硬的甲殼。

蝙蝠的社交行為也反映了一些有趣的身體適應。例如,某些種類的雄性蝙蝠會分泌特殊的氣味來標記領地或吸引雌性。這些氣味來自特化的皮膚腺體,通常位於肩部或頸部區域。

一些蝙蝠種類還展示了驚人的飛行適應。例如,某些高山生活的蝙蝠能夠在稀薄的空氣中飛行。它們的翅膀結構和心肺功能都進行了特殊適應,使得它們能夠在高海拔環境中有效地獲取氧氣和產生足夠的升力。

蝙蝠的這些有趣適應不僅展示了自然選擇的力量,也為我們理解生物如何應對各種環境挑戰提供了寶貴的案例。從極端溫度到特殊的食物來源,從複雜的社交行為到獨特的繁殖策略,蝙蝠的身體適應反映了生命的多樣性和適應性。這些適應不僅使蝙蝠成為了成功的夜行動物,還使它們能夠在地球上幾乎所有的陸地生態系統中繁衍生息。

5. 蝙蝠的回聲定位

回聲定位是蝙蝠最著名的能力之一,這種獨特的感知系統使蝙蝠能夠在完全黑暗的環境中精確導航和捕獵。蝙蝠通過發出高頻超聲波,然後聆聽這些聲波從周圍物體反射回來的回聲來感知環境。這個過程涉及多個器官的協同工作,包括特化的喉部結構用於發聲,巨大而靈敏的耳朵用於接收回聲,以及高度發達的大腦區域用於處理聲音信息。

不同種類的蝙蝠使用不同頻率和模式的超聲波。例如,蹄鼻蝠科的成員使用恆頻超聲波,特別適合在茂密的植被中探測移動的獵物。而蝙蝠科的許多成員則使用頻率調製的超聲波,可以提供更詳細的環境信息。

回聲定位不僅用於導航,還使蝙蝠能夠精確定位和捕捉快速移動的昆蟲。一些蝙蝠種類能夠在飛行中捕捉如蚊子般小的獵物,展示了這種感知系統的驚人精確度。此外,某些蝙蝠還能通過回聲定位區分不同種類的昆蟲,甚至能夠識別潛在獵物的性別和生理狀態。

儘管回聲定位是一種強大的感知工具,但它也有其局限性。例如,在嘈雜的環境中或面對進化出反回聲定位策略的獵物時,蝙蝠可能需要依賴其他感官來補充。這種超能力的存在不僅展示了自然選擇的驚人力量,也為人類在聲納和其他感知技術方面的發展提供了靈感。

5.1 什麼是回聲定位?

回聲定位是一種高度發達的感知系統,主要被某些動物用來在黑暗或混濁的環境中導航和尋找獵物。在蝙蝠中,這種能力達到了極致,使它們成為夜間空中的佼佼者。回聲定位的基本原理是動物發出高頻聲波,然後聆聽這些聲波從周圍物體反射回來的回聲,通過分析這些回聲來構建周圍環境的聲學圖像。

在蝙蝠的回聲定位系統中,聲波的產生通常發生在喉部的特殊結構中。這些結構經過特化,能夠產生頻率遠超人類聽力範圍的超聲波。大多數使用回聲定位的蝙蝠發出的聲波頻率在20千赫茲到200千赫茲之間,遠高於人類能夠聽到的最高頻率(約20千赫茲)。

聲波一旦產生,就會通過蝙蝠的口腔或鼻腔發射出去。有趣的是,不同種類的蝙蝠選擇了不同的發聲方式。例如,蹄鼻蝠科(Rhinolophidae)的成員主要通過鼻子發出聲波,而大多數蝙蝠科(Vespertilionidae)的成員則通過嘴巴發聲。這些不同的發聲方式與各種類的面部結構和生態位密切相關。

當聲波遇到物體時,部分能量會被反射回來形成回聲。蝙蝠的大耳朵特別適合捕捉這些微弱的回聲。耳朵不僅大小合適,內部結構也高度特化,能夠精確地分析不同頻率和強度的聲音。

一旦回聲被捕捉,蝙蝠的大腦就開始處理這些複雜的聲音信息。蝙蝠的聽覺皮層特別發達,能夠快速分析回聲中的細微差異。通過比較發出的聲波和接收到的回聲,蝙蝠可以確定物體的距離、大小、形狀,甚至材質。

回聲定位的精確度令人驚嘆。某些蝙蝠種類能夠探測到直徑不到人類頭髮粗細的物體。這種精確度使得蝙蝠能夠在完全黑暗的環境中捕捉快速飛行的昆蟲,甚至能夠分辨出不同種類的昆蟲。

不同種類的蝙蝠使用不同類型的回聲定位聲波。一些種類使用頻率恆定的聲波,這種聲波特別適合在複雜環境中檢測移動的目標。其他種類則使用頻率調製的聲波,這種聲波可以提供更詳細的目標信息。有些蝙蝠甚至能夠根據環境和任務的需要靈活切換不同類型的聲波。

回聲定位不僅用於導航和捕獵,還在蝙蝠的社交行為中起著重要作用。某些種類的蝙蝠能夠通過回聲定位聲波識別同類,甚至可能用於溝通。例如,有研究發現某些蝙蝠種類的雄性會使用特殊的回聲定位聲波來吸引雌性。

然而,回聲定位也有其局限性。在嘈雜的環境中,如大群蝙蝠一起飛行時,回聲定位的效果可能會受到干擾。為了應對這種情況,一些蝙蝠種類進化出了特殊的策略,如調整聲波的頻率或強度來區分自己的聲波和他人的聲波。

此外,某些獵物也進化出了反回聲定位的策略。例如,某些蛾類能夠產生干擾蝙蝠回聲定位的聲波,或者進化出能夠吸收聲波的鱗片,使自己更難被蝙蝠發現。這種捕食者和獵物之間的軍備競賽展示了自然選擇的力量。

回聲定位的發現過程本身就是一個有趣的科學故事。18世紀,意大利科學家拉扎羅·斯帕蘭扎尼通過一系列巧妙的實驗,首次推測蝙蝠可能使用某種非視覺的感知系統。但直到20世紀40年代,美國動物學家唐納德·格里芬才通過使用新開發的超聲波檢測設備,最終證實了蝙蝠使用超聲波進行回聲定位的事實。

回聲定位不僅限於蝙蝠,某些鳥類(如油鸚鵡)和海洋哺乳動物(如海豚和鯨魚)也進化出了類似的系統。然而,蝙蝠的回聲定位系統在精確度和複雜性方面無疑是最為發達的。

回聲定位的研究不僅幫助我們了解這些奇妙的生物,還為人類技術的發展提供了靈感。例如,基於回聲定位原理的聲納系統被廣泛應用於船舶導航和水下探測。此外,為視障人士開發的輔助設備也借鑒了回聲定位的原理。

5.2 回聲定位的工作原理

回聲定位是蝙蝠用來在黑暗中導航和捕獵的獨特感知系統。這個過程涉及多個生理系統的協同工作,從聲波的產生到信息的處理,每一步都體現了蝙蝠的高度特化適應。

首先,聲波的產生發生在蝙蝠的喉部。蝙蝠的喉部結構經過特殊改造,能夠產生頻率遠超人類聽覺範圍的超聲波。這個發聲器官包括特化的聲帶和肌肉,可以快速振動產生高頻聲波。大多數蝙蝠產生的超聲波頻率在20到200千赫茲之間,有些甚至可以達到210千赫茲。

聲波產生後,需要被有效地發射出去。不同種類的蝙蝠採用不同的發聲策略。例如,蹄鼻蝠科(Rhinolophidae)的成員主要通過鼻子發出聲波。它們的鼻子上有特殊的鼻葉結構,可以將聲波聚焦並定向發射。相比之下,大多數蝙蝠科(Vespertilionidae)的成員則通過嘴巴發聲。它們可以通過調整嘴的形狀來控制聲波的方向和範圍。

發出的聲波在空氣中傳播,直到遇到物體被反射回來。這個反射過程是回聲定位的核心。聲波遇到不同性質的物體時,反射的方式也不同。堅硬的物體會反射更多的聲波,而柔軟或多孔的物體則會吸收部分聲波。這種差異使得蝙蝠能夠區分不同類型的物體。

反射回來的聲波,即回聲,被蝙蝠的耳朵捕捉。蝙蝠的耳朵結構高度特化,不僅外耳巨大,能夠捕捉微弱的回聲,內耳結構也非常發達。蝙蝠的耳蝸特別長,這增加了感知高頻聲音的能力。此外,許多蝙蝠種類的耳朵可以獨立運動,這有助於更精確地定位聲音的來源。

一旦回聲被捕捉,蝙蝠的大腦就開始處理這些複雜的聲音信息。蝙蝠的聽覺皮層特別發達,能夠快速分析回聲中的細微差異。通過比較發出的聲波和接收到的回聲,蝙蝠可以確定物體的多個特徵:

距離:通過測量聲波發出到回聲返回的時間間隔,蝙蝠可以計算出物體的距離。 大小和形狀:物體的大小和形狀會影響反射回來的聲波模式。 速度和方向:如果物體在移動,多普勒效應會導致回聲頻率的變化,讓蝙蝠能夠判斷物體的運動狀態。 材質:不同材質的物體會產生不同特徵的回聲,使蝙蝠能夠區分獵物和非獵物。

蝙蝠的回聲定位系統驚人地精確。某些種類能夠探測到直徑小於0.1毫米的物體,這比人類頭髮還要細。這種精確度使得蝙蝠能夠在完全黑暗的環境中捕捉快速飛行的昆蟲,甚至能夠分辨出不同種類的昆蟲。

不同種類的蝙蝠使用不同類型的回聲定位聲波,這反映了它們的生態位和捕獵策略。一些種類使用頻率恆定的聲波,這種聲波特別適合在複雜環境中檢測移動的目標。例如,蹄鼻蝠科的成員就使用這種聲波,使它們能夠在茂密的植被中有效捕獵。其他種類則使用頻率調製的聲波,這種聲波可以提供更詳細的目標信息,適合在開闊空間中使用。

蝙蝠還能根據環境和任務的需要靈活調整其回聲定位策略。例如,當接近獵物時,許多蝙蝠種類會增加聲波的發射頻率,這被稱為終端蜂鳴(terminal buzz)。這種策略能夠提供更頻繁和詳細的目標更新,有助於精確捕獵。

回聲定位不僅用於導航和捕獵,還在蝙蝠的社交行為中起著重要作用。某些種類的蝙蝠能夠通過回聲定位聲波識別同類,甚至可能用於溝通。例如,有研究發現某些蝙蝠種類的雄性會使用特殊的回聲定位聲波來吸引雌性。

然而,回聲定位也面臨著挑戰。在嘈雜的環境中,如大群蝙蝠一起飛行時,回聲定位的效果可能會受到干擾。為了應對這種情況,蝙蝠進化出了多種策略。有些種類會調整其聲波的頻率或強度,以區分自己的聲波和他人的聲波。有些則會暫時「關閉」自己的回聲定位系統,轉而跟隨其他蝙蝠的飛行路徑。

此外,某些獵物也進化出了反回聲定位的策略,形成了一場有趣的進化軍備競賽。例如,某些蛾類能夠產生干擾蝙蝠回聲定位的聲波,或者進化出能夠吸收聲波的鱗片,使自己更難被蝙蝠發現。作為回應,一些蝙蝠種類則進化出了能夠克服這些防禦機制的新策略。

回聲定位的工作原理展示了自然選擇的力量和生物適應的奇妙。通過這個高度特化的系統,蝙蝠成功地佔據了夜間空中捕食者的生態位,成為了地球上最成功的哺乳動物群體之一。同時,回聲定位的研究也為人類技術的發展提供了豐富的靈感,從聲納系統到輔助視障人士的設備,都可以看到回聲定位原理的應用。

5.3 不同種類蝙蝠的回聲定位

蝙蝠的回聲定位能力是一個令人著迷的主題,不同種類的蝙蝠在這方面展現出了驚人的多樣性。這種多樣性不僅體現在他們發出的聲波頻率上,還包括聲波的強度、持續時間以及使用模式等方面。

大體上,蝙蝠可以分為兩大類:使用恆頻(CF)聲波的蝙蝠和使用調頻(FM)聲波的蝙蝠。恆頻蝙蝠發出的聲波頻率在整個持續時間內保持不變,而調頻蝙蝠的聲波頻率則會在短時間內快速變化。這兩種類型的蝙蝠各有其獨特的優勢和適應性。

恆頻蝙蝠,如馬蹄蝠科的成員,能夠發出持續時間較長的聲波。這種聲波特別適合探測移動中的目標,因為它們可以利用多普勒效應來判斷獵物的運動速度和方向。這使得恆頻蝙蝠在捕捉飛行中的昆蟲時具有顯著優勢。例如,中華馬蹄蝠就是一種典型的恆頻蝙蝠,它們能夠精確地定位和捕捉空中快速移動的小型飛蟲。

相比之下,調頻蝙蝠如蹄鼻蝠科的成員,發出的聲波頻率會在極短的時間內從高到低快速變化。這種聲波雖然持續時間較短,但能提供更為精確的目標位置信息。調頻蝙蝠特別擅長在複雜環境中導航,如在茂密的樹林間飛行或在洞穴中穿梭。台灣的長趾鼠耳蝙蝠就是一種典型的調頻蝙蝠,它們能夠在狹窄的空間中靈活飛行,準確捕捉停在樹葉或樹幹上的昆蟲。

有趣的是,有些蝙蝠種類能夠同時使用恆頻和調頻聲波,這種複合式的回聲定位系統讓它們既能精確定位目標,又能判斷目標的運動狀態。大耳蝠屬的一些種類就具備這種能力,使它們在捕食時更具優勢。

蝙蝠發出的聲波頻率範圍也非常廣泛,從人耳可以聽到的低頻聲波到遠超出人類聽覺範圍的超聲波都有。例如,某些吸血蝠能發出約30千赫茲的相對低頻聲波,而一些小型蝙蝠如鼠耳蝠屬的成員則能發出高達110千赫茲的超聲波。這種頻率的多樣性使得不同種類的蝙蝠能夠在各自的生態位中找到最適合的聲學環境。

蝙蝠的回聲定位還會隨著它們所處的環境而改變。在開闊空間飛行的蝙蝠通常會發出較低頻率、較長持續時間的聲波,以獲得更遠距離的信息。而在密集植被中飛行的蝙蝠則傾向於使用較高頻率、較短持續時間的聲波,以獲得更精細的近距離信息。例如,菊頭蝠科的成員在穿越茂密的熱帶雨林時,會不斷調整其聲波特性以適應周圍環境的變化。

值得注意的是,一些蝙蝠種類還具有特殊的回聲定位技巧。例如,某些魚蝠能夠使用非常短促的聲波來探測水面,這使它們能夠精確地定位水中的魚類。另外,一些食果蝙蝠雖然主要依賴視覺和嗅覺來尋找食物,但它們仍保留了基本的回聲定位能力,用於在夜間導航和避開障礙物。

蝙蝠的回聲定位系統還具有驚人的適應性和學習能力。研究發現,一些蝙蝠種類能夠根據周圍環境的噪音水平調整其聲波的頻率和強度。例如,在城市環境中生活的蝙蝠可能會提高其聲波頻率,以避開人為噪音的干擾。這種適應性使得蝙蝠能夠在不同的聲學環境中保持有效的回聲定位。

最後,值得一提的是蝙蝠回聲定位的社交功能。某些種類的蝙蝠能夠通過特定的聲波模式來進行社交通訊。例如,有些蝙蝠會發出特殊的社交叫聲來標記領地或吸引異性。這些社交叫聲往往與用於回聲定位的聲波有所不同,展示了蝙蝠聲學系統的多功能性。

總的來說,蝙蝠的回聲定位系統展現了驚人的多樣性和適應性,反映了它們在長期演化過程中對不同生態環境的適應。這種多樣性不僅使蝙蝠成為了夜行動物中的佼佼者,也為我們研究聲學感知和信號處理提供了寶貴的範例。

5.4 回聲定位與人類科技

蝙蝠的回聲定位能力一直是科學家和工程師們研究的熱點,這種神奇的能力為人類科技發展提供了豐富的靈感和應用前景。回聲定位不僅幫助蝙蝠在黑暗中精準導航和捕獵,還為人類在多個領域的技術創新開闢了新的道路。

在醫療領域,蝙蝠的回聲定位原理被廣泛應用於超聲波成像技術。醫生們使用超聲波設備來檢查人體內部器官,這種無創的診斷方法靈感直接來自蝙蝠的回聲定位系統。例如,產科醫生使用超聲波檢查來監測胎兒的發育情況,這種技術能夠提供清晰的胎兒影像,而不會對母體和胎兒造成任何傷害。同樣,心臟科醫生利用超聲心動圖來評估心臟功能,這種技術可以實時顯示心臟的運動和血流情況,為心臟病的診斷和治療提供重要依據。

在海洋探測領域,聲納技術的發展也深受蝙蝠回聲定位的啟發。聲納系統通過發射聲波並接收回波來探測水下物體的位置和移動情況,這與蝙蝠使用超聲波探測周圍環境的原理非常相似。海軍使用聲納來偵測潛艇和其他水下威脅,而漁民則利用魚群探測器來定位魚群,提高捕魚效率。此外,海洋學家們還利用聲納技術繪製海底地形圖,這對於了解海洋生態系統和探索海底資源至關重要。

在汽車工業中,回聲定位的原理被應用於開發倒車雷達和自動泊車系統。這些系統通過發射超聲波並分析回波來判斷車輛與障礙物之間的距離,幫助駕駛員安全地操控車輛。一些高端車型甚至配備了全景式泊車輔助系統,能夠為駕駛員提供車輛周圍360度的環境信息,大大提高了駕駛安全性。

在建築聲學設計中,科學家們研究蝙蝠如何在複雜的聲學環境中準確定位,並將這些知識應用於改善室內聲學效果。例如,音樂廳的設計者們借鑑蝙蝠的聲波處理能力,優化音樂廳的形狀和材料,以創造出最佳的聲學效果。同樣,在噪音控制領域,研究人員也在探索如何模仿蝙蝠的聲波處理能力來開發更高效的噪音消除技術。

在機器人技術領域,蝙蝠的回聲定位為開發自主導航系統提供了重要啟示。研究人員正在開發能夠模仿蝙蝠回聲定位的機器人,這些機器人可以在沒有視覺信息的情況下,僅依靠聲波就能夠在複雜環境中導航。這種技術在搜救行動中特別有用,例如在煙霧彌漫的火災現場或黑暗的地下礦井中搜尋被困人員。

在無人機技術中,科學家們正在研究如何將蝙蝠的回聲定位原理應用於開發更安全、更靈活的飛行系統。通過模仿蝙蝠的飛行和導航能力,研究人員希望開發出能夠在複雜環境中自主飛行的無人機,這對於城市環境中的物流配送、災難現場的勘察等應用場景都具有重要意義。

在人工智能和機器學習領域,蝙蝠的回聲定位系統為開發高效的聲學信號處理算法提供了寶貴的參考。研究人員正在研究蝙蝠如何快速處理大量聲學信息,並將這些知識應用於開發更先進的語音識別系統和聲音分析工具。

對視障人士而言,蝙蝠的回聲定位能力更是一個極具啟發性的研究方向。一些研究人員正在開發基於回聲定位原理的輔助設備,幫助視障人士更好地感知周圍環境。例如,一些實驗性的設備可以發射超聲波並將回波轉換為可聽見的聲音或觸覺信號,幫助視障人士「看見」周圍的物體。

在材料科學領域,科學家們正在研究蝙蝠耳朵的結構,以開發更高效的聲波接收器。蝙蝠耳朵的特殊結構能夠高效地捕捉和處理聲波,這為開發新型麥克風和聲波感應器提供了靈感。

在環境監測方面,研究人員正在開發基於回聲定位原理的設備來監測空氣質量和檢測有害氣體。這些設備通過分析聲波在不同氣體中的傳播特性來識別空氣中的污染物,為環境保護提供了新的技術手段。

此外,蝙蝠的回聲定位還啟發了一些創新的消費電子產品。例如,有公司開發了利用超聲波技術的手勢控制設備,讓用户可以通過簡單的手勢來控制智能家居設備。

在農業領域,科學家們正在研究如何利用回聲定位技術來監測作物生長狀況和檢測病蟲害。這種非接觸式的監測方法可以幫助農民更早地發現問題,提高農作物產量。

總之,蝙蝠的回聲定位能力為人類科技發展提供了豐富的靈感和廣闊的應用前景。從醫療診斷到環境監測,從機器人技術到輔助設備,回聲定位原理正在各個領域發揮著重要作用。隨著科技的不斷進步,我們相信還會有更多基於回聲定位原理的創新應用出現,為人類社會帶來更多便利和價值。

6. 蝙蝠的日常生活

蝙蝠的日常生活充滿了獨特的行為和適應性。作為夜行動物,大多數蝙蝠種類在白天休息,夜晚活動。牠們通常選擇隱蔽的地方作為棲息地,如洞穴、樹洞、建築物的縫隙等。有趣的是,許多蝙蝠種類倒掛休息,這種姿勢不僅有利於快速起飛,還能節省能量。

蝙蝠的生活節奏與日落日出密切相關。黃昏時分,蝙蝠們開始活動,飛出棲息地尋找食物。不同種類的蝙蝠有不同的覓食策略,食蟲蝙蝠可能在空中捕捉飛蟲,而食果蝙蝠則在樹間穿梭尋找成熟水果。覓食活動通常持續數小時,之後蝙蝠們可能返回棲息地短暫休息,然後在黎明前再次外出覓食。

蝙蝠的社交行為也十分豐富。許多種類群居生活,在棲息地內形成龐大的群落。這種群居行為不僅提供了安全感,還有利於信息交流和保暖。蝙蝠媽媽們經常組成「育兒室」,共同照顧幼崽。

在寒冷季節,一些生活在溫帶地區的蝙蝠種類會進入冬眠狀態。牠們會尋找適合的洞穴或建築物,降低體溫和新陳代謝率以度過食物稀缺的冬季。這種深度睡眠狀態可能持續數月之久。

蝙蝠的日常生活還包括梳理毛髮、飲水等行為。一些蝙蝠種類會飛掠水面喝水,展現出驚人的飛行技巧。總的來說,蝙蝠的日常生活展現了牠們對夜行生活的完美適應,以及在生態系統中扮演的重要角色。

6.1 蝙蝠的睡眠習慣

蝙蝠的睡眠習慣是一個極其有趣且獨特的領域,反映了這些夜行動物對其生態位的精妙適應。與大多數哺乳動物不同,蝙蝠主要在白天睡眠,夜間活動,這種作息模式使得它們的睡眠習慣呈現出許多特殊性。

首先,蝙蝠的睡眠姿勢是最引人注目的特徵之一。絕大多數蝙蝠種類選擇倒掛睡眠,這種看似不舒適的姿勢實際上有多重生理和生態學意義。倒掛睡眠允許蝙蝠快速起飛以應對突發威脅,同時也有助於節省能量。蝙蝠的爪子設計巧妙,當肌肉放鬆時會自動鎖定,使得倒掛不需要持續的肌肉收縮,從而大大降低了能量消耗。

蝙蝠的睡眠地點選擇也頗為講究。不同種類的蝙蝠根據其生態需求和環境適應性選擇各種睡眠場所。洞穴棲息的蝙蝠,如許多馬蹄蝠科的成員,偏好在深邃的洞穴中群體倒掛。這些洞穴不僅提供了穩定的溫度和濕度環境,還能有效保護蝙蝠免受天敵侵擾。樹棲蝙蝠,如某些長翼蝠屬的種類,則偏好在樹洞或樹皮下休息。城市中的蝙蝠甚至會利用建築物的縫隙或閣樓作為睡眠場所,展現出極強的適應性。

蝙蝠的睡眠時長和質量受多種因素影響。一般來說,蝙蝠在白天會經歷長時間的睡眠,通常持續12到20小時不等。然而,這並非連續的深度睡眠,而是包含了多次短暫的清醒期。這種間歇性睡眠模式使得蝙蝠能夠及時感知周圍環境的變化,提高生存機會。

值得注意的是,蝙蝠的睡眠習慣會隨季節變化而改變。在溫帶地區,許多蝙蝠種類會在冬季進入冬眠狀態。冬眠期間,蝙蝠的新陳代謝率大幅降低,體溫接近環境溫度,心率和呼吸頻率也顯著減慢。這種深度睡眠狀態可能持續數月之久,使蝙蝠能夠度過食物稀缺的寒冷季節。然而,即使在冬眠期間,蝙蝠也會一定時間醒來,短暫活動並補充水分,這種行為對維持生理平衡至關重要。

蝙蝠的群體睡眠行為也是一個引人入勝的話題。許多種類的蝙蝠傾向於集體休息,形成大小不一的群落。這種群體睡眠不僅提供了安全感,還有助於體溫調節。在寒冷環境中,蝙蝠們會緊密地擠在一起,通過共同體溫來保暖。例如,墨西哥鬼面蝠能形成數百萬隻個體的巨大群落,密集地倒掛在洞穴頂部,場面蔚為壯觀。

蝙蝠的睡眠還與其社交行為密切相關。在休息期間,蝙蝠們會進行各種社交互動,如梳理毛髮、發出社交叫聲等。這些行為不僅強化了群體聯繫,還有助於信息交流。特別是在繁殖季節,雄性蝙蝠可能會在睡眠場所附近建立領地,通過特殊的叫聲和氣味標記來吸引雌性。

蝙蝠的睡眠質量對其生存和繁衍至關重要。研究顯示,睡眠不足或受到頻繁打擾的蝙蝠可能出現免疫功能下降、能量消耗增加等問題,進而影響其生存能力和繁殖成功率。因此,保護蝙蝠的睡眠環境對於蝙蝠保育工作來說非常重要。

有趣的是,某些蝙蝠種類表現出了驚人的睡眠適應能力。例如,居住在熱帶雨林中的某些蝙蝠能夠在極其嘈雜的環境中安然入睡,這種能力可能是通過長期演化形成的。另一方面,一些生活在城市環境中的蝙蝠則表現出了對人為噪音和光污染的適應能力,能夠在相對不理想的條件下維持正常的睡眠周期。

蝙蝠的睡眠習慣還與其飲食行為密切相關。食蟲蝠通常在黃昏和黎明時分最活躍,這與許多昆蟲的活動高峰期相吻合。因此,這些蝙蝠的睡眠時間通常集中在深夜和白天。相比之下,某些食果蝙蝠可能會有更靈活的睡眠時程,根據果實的成熟時間調整其活動周期。

蝙蝠的睡眠研究不僅對了解這些神奇生物的生態學意義重大,還為人類睡眠研究提供了寶貴的參考。例如,蝙蝠在冬眠期間的生理變化為研究人體代謝調節機制提供了重要線索。此外,某些蝙蝠種類能夠在極短時間內進入深度睡眠並快速醒來的能力,也為開發改善睡眠質量的方法提供了新的思路。

最後,值得一提的是蝙蝠的睡眠姿勢與其特殊的生理結構密切相關。蝙蝠的翅膀和後肢結構使得它們能夠輕鬆地倒掛而不會感到不適。這種獨特的睡眠方式不僅節省了能量,還為蝙蝠提供了一種快速逃離危險的方法。當感知到威脅時,蝙蝠只需鬆開爪子,就能立即展翅飛行,這在生存競爭中無疑是一大優勢。

6.2 蝙蝠的覓食行為

蝙蝠的覓食行為是一個複雜而精彩的過程,展現了這些夜行動物驚人的適應能力和生態智慧。作為唯一能夠真正飛行的哺乳動物,蝙蝠在覓食時充分利用了它們的飛行技能和特殊的感知能力,特別是回聲定位系統。

蝙蝠的覓食行為通常始於黃昏時分。當日落後不久,蝙蝠們會從它們的日間棲息地飛出,開始一天中最活躍的時期。這個時間點的選擇並非偶然,而是經過長期演化形成的最佳策略。在這個時候,許多晝行動物已經開始休息,而夜行性的獵食者還未完全活躍起來,這為蝙蝠提供了一個相對安全的覓食時間窗口。

不同種類的蝙蝠有著不同的覓食策略,這主要取決於它們的食性和棲息環境。食蟲蝠是最為常見的類型,它們主要捕食飛行中的昆蟲。這些蝙蝠展現出令人驚嘆的飛行技巧和回聲定位能力。它們能夠在高速飛行中精確定位並捕捉小至蚊子大小的昆蟲。例如,褐大耳蝠能夠在完全黑暗的環境中追捕蛾子,展現出驚人的敏捷性和準確性。

某些蝙蝠種類則專門從植物表面或水面上捕捉昆蟲。這種行為被稱為「採集式覓食」。採用這種策略的蝙蝠通常具有特別寬大的翅膀和發達的尾膜,這使它們能夠在空中快速轉向並精確控制飛行速度。長耳蝠就是這種覓食方式的典型代表,它們能夠在樹葉間靈活穿梭,從葉片上捕捉靜止的昆蟲。

食果蝙蝠的覓食行為則完全不同。這些蝙蝠主要依賴視覺和嗅覺來尋找成熟的水果。它們通常在夜間飛行較長距離尋找食物,有時會飛行數十公里到達果園或森林。大狐蝠是食果蝙蝠中的佼佼者,它們強大的飛行能力和敏銳的嗅覺使其能夠在廣闊的區域內尋找食物。這些蝙蝠在覓食過程中也扮演著重要的種子傳播者角色,對維持生態平衡有著重要貢獻。

花蜜蝙蝠是另一類有趣的覓食者。這些蝙蝠已經進化出特殊的長舌頭,專門用來採集花蜜。它們的覓食行為涉及在不同的開花植物間快速飛行,採集花蜜的同時也為植物授粉。洞穴長舌蝠就是這類蝙蝠的代表,它們的舌頭長度可達體長的1.5倍,使其能夠深入花朵採集花蜜。

一些蝙蝠種類則展現出更為特殊的覓食行為。例如,魚蝠能夠利用其特殊的回聲定位能力在水面上方飛行,用爪子抓取水中的小魚。這種獨特的覓食方式需要極高的精確度和時機把握。另一個極端例子是吸血蝠,它們主要以大型哺乳動物的血液為食。雖然吸血蝠常常被誤解,但它們的覓食行為實際上非常精細,涉及複雜的感知能力和社交行為。

蝙蝠的覓食行為還受到季節變化的影響。在溫帶地區,許多蝙蝠種類在冬季會進入冬眠狀態,因為這個時期食物稀缺。當春季來臨時,它們會恢復活動,並開始積極覓食以恢復體能。在熱帶地區,蝙蝠的覓食行為可能會隨著雨季和旱季的交替而改變,因為這會影響食物的可用性。

蝙蝠的社交行為也在覓食過程中扮演重要角色。某些種類會形成覓食群體,共同尋找和分享食物資源。這種行為不僅提高了覓食效率,還有助於年輕個體學習覓食技巧。例如,巴西無尾蝠經常形成大群體進行覓食,在夜空中形成壯觀的景象。

值得注意的是,蝙蝠的覓食行為也在不斷適應人類活動帶來的環境變化。在城市環境中,一些蝙蝠種類已經學會利用街燈吸引的昆蟲作為食物來源。這種適應性不僅體現了蝙蝠的智慧,也反映了它們在人類主導的生態系統中尋找生存空間的能力。

蝙蝠的覓食行為還涉及複雜的空間記憶和導航能力。研究表明,許多蝙蝠種類能夠記住豐富的食物來源位置,並在不同的覓食地點之間進行高效率的往返。這種能力在食果蝙蝠中尤為明顯,它們需要記住不同樹種的位置和果實成熟的時間。

最後,蝙蝠的覓食行為對生態系統的平衡起著關鍵作用。通過控制昆蟲數量、傳播花粉和種子,蝙蝠在維持生態多樣性方面發揮著不可替代的作用。例如,在某些熱帶雨林地區,蝙蝠是唯一能夠長距離傳播某些植物種子的動物,對森林的更新和擴展至關重要。

6.3 蝙蝠的社交行為

蝙蝠的社交行為是一個引人入勝的研究領域,展現了這些夜行動物複雜而豐富的社會生活。儘管人們常常認為蝙蝠是獨居的生物,但實際上許多蝙蝠種類具有高度發達的社交結構和行為模式。

蝙蝠的社交行為首先體現在它們的群居傾向。許多種類的蝙蝠喜歡聚集在一起,形成大小不一的群落。這種群居行為不僅提供了安全感,還有助於信息交流和體溫調節。例如,墨西哥鬼面蝠可以形成數百萬隻個體的巨大群落,密集地棲息在洞穴中。這種大規模的聚集不僅能夠有效地抵禦天敵,還能創造一個穩定的微氣候環境,有利於幼崽的生長。

在這些群落中,蝙蝠展現出複雜的社交互動。它們會通過各種方式進行交流,包括發出聲音、身體接觸和氣味標記。某些種類,如吸血蝠,甚至會發展出類似於靈長類動物的社交行為,如互相梳理毛髮和食物共享。這種行為不僅強化了群體內部的聯繫,還有助於建立和維護社交網絡。

蝙蝠的社交行為在繁殖季節表現得尤為明顯。許多種類的蝙蝠會形成特定的繁殖群體,雄性和雌性在這個時期展現出不同的行為模式。雄性蝙蝠可能會建立和防衛領地,通過特殊的叫聲和氣味來吸引雌性。例如,某些蹄蝠科的雄性會在洞穴中佔據特定的位置,並通過複雜的聲音展示來吸引雌性。

雌性蝙蝠則常常形成「育兒室」,這是一種獨特的社交結構,多隻雌性蝙蝠聚集在一起共同撫育幼崽。在育兒室中,母蝙蝠們不僅照顧自己的後代,還會互相幫助,甚至為其他母親的幼崽哺乳。這種合作育兒行為大大提高了幼崽的存活率,是蝙蝠社交行為中最為感人的一面。

蝙蝠的社交行為還包括集體覓食。某些種類會組成覓食群體,共同搜尋食物資源。這種行為不僅提高了覓食效率,還為年輕個體提供了學習機會。例如,巴西無尾蝠常常成群結隊地飛行,在夜空中形成壯觀的景象,這不僅是一種覓食策略,也是一種社交活動。

有趣的是,蝙蝠的社交行為還涉及複雜的信息傳遞系統。研究發現,某些種類能夠通過特定的聲音信號傳遞有關食物來源、潛在威脅或棲息地狀況的信息。這種信息共享機制對於群體的生存和繁衍至關重要。

蝙蝠的社交行為還表現在它們的學習能力上。年輕的蝙蝠通過觀察和模仿成年個體來學習重要的生存技能,如飛行、覓食和社交互動。這種社會學習過程對於維持種群的穩定性和適應性至關重要。

某些蝙蝠種類還表現出令人驚訝的長期社交關係。例如,吸血蝠能夠識別並記住特定的個體,並與之建立持久的社交聯繫。這些蝙蝠會記住過去幫助過它們的同伴,並在未來回報這種幫助,展現出一種類似於人類的「互惠」行為。

蝙蝠的社交行為還受到環境因素的影響。在資源豐富的地區,蝙蝠可能表現出更為複雜和頻繁的社交互動。相反,在資源稀缺的環境中,蝙蝠可能會減少社交活動,更多地專注於個體生存。這種靈活性展現了蝙蝠適應不同生態環境的能力。

值得注意的是,蝙蝠的社交行為在不同種類之間也存在顯著差異。某些種類,如許多果蝠,表現出高度社會性,形成穩定的群體結構。而其他種類,如某些洞穴蝙蝠,雖然也聚集在一起,但可能更多是出於環境因素而非社交需求。

蝙蝠的社交行為還包括複雜的聲音交流系統。除了用於回聲定位的超聲波外,蝙蝠還能發出各種社交叫聲,用於表達情緒、宣示領地或吸引配偶。這些叫聲的複雜性和多樣性反映了蝙蝠社交生活的豐富性。

某些蝙蝠種類還表現出特殊的集體行為,如同步飛行。這種行為不僅具有美學價值,還可能有助於降低個體被捕食的風險。例如,某些蝙蝠種類會在黃昏時分同時離開洞穴,形成密集的「蝙蝠河流」,這種壯觀的景象不僅是一種社交展示,也是一種防禦策略。

蝙蝠的社交行為還涉及複雜的空間認知能力。在大型群落中,蝙蝠需要記住自己的位置和其他個體的位置,這需要高度發達的空間記憶能力。研究表明,某些種類能夠在數十萬隻個體的群落中準確找到自己的幼崽,這種能力令人驚嘆。

最後,值得一提的是蝙蝠社交行為的可塑性。面對環境變化或人類活動的影響,蝙蝠能夠調整其社交行為以適應新的情況。例如,在城市環境中,某些蝙蝠種類已經學會利用人造建築作為新的聚集地,並在這些新環境中發展出適應性的社交模式。

6.4 蝙蝠如何度過冬天?

蝙蝠如何度過冬天是一個引人入勝的話題,展示了這些夜行哺乳動物驚人的適應能力和生存策略。在面對寒冷季節和食物稀缺的挑戰時,不同地區和種類的蝙蝠採取了各種獨特的方法來度過嚴冬。

在溫帶和寒帶地區,許多蝙蝠種類選擇冬眠作為主要的越冬策略。冬眠是一種極為複雜的生理過程,涉及蝙蝠新陳代謝的顯著降低和體溫的大幅下降。當氣溫開始下降,食物變得稀少時,這些蝙蝠會尋找合適的冬眠場所,如洞穴、廢棄的礦井、老舊建築物的閣樓等。這些地方通常具有穩定的溫度和濕度,能為蝙蝠提供安全的冬眠環境。

冬眠期間,蝙蝠的體溫可能會降至接近環境溫度,有時甚至接近冰點。它們的心率從正常時的每分鐘數百次降至僅每分鐘幾次,呼吸頻率也大幅減慢。這種深度的生理調節使得蝙蝠能夠在幾個月的時間裡幾乎不進食,僅依靠體內儲存的脂肪維生。例如,北美的褐大耳蝠能夠在零度左右的溫度下冬眠長達六個月之久。

然而,冬眠並非一個持續不斷的過程。即使在冬眠期間,蝙蝠也會週期性地醒來。這些短暫的清醒期通常用於補充水分、調整位置或在必要時更換冬眠地點。有趣的是,一些研究表明,這些週期性的喚醒對維持蝙蝠的免疫系統功能至關重要,儘管它們會消耗大量能量。

不是所有的蝙蝠都選擇冬眠來度過冬天。在一些較溫暖的地區,或者對於某些特定的種類,遷徙可能是一個更好的選擇。遷徙的蝙蝠會在秋季向更溫暖的地區移動,尋找更豐富的食物資源。這種長距離的季節性遷徙需要極大的能量投入和精確的導航能力。墨西哥鬼面蝠是著名的遷徙種類之一,它們每年會從墨西哥中部飛往德克薩斯州的布拉科洞穴,飛行距離可達1600公里。

一些蝙蝠種類採取了介於冬眠和遷徙之間的策略。它們可能會進行短距離的季節性移動,尋找更適合的越冬地點。這種策略允許蝙蝠在不同的微氣候環境之間靈活選擇,以應對變化的天氣條件。

在熱帶和亞熱帶地區,那裡冬季相對溫和,蝙蝠可能不需要採取特殊的越冬策略。然而,即使在這些地區,蝙蝠也可能面臨季節性的食物短缺。為了應對這種情況,某些蝙蝠種類會調整其活動模式和飲食習慣。例如,一些主要以昆蟲為食的蝙蝠可能會在昆蟲稀少的季節轉而食用水果或花蜜。

蝙蝠的冬季生存策略還涉及精心的能量管理。在進入冬季之前,許多蝙蝠種類會大量進食,積累體內脂肪儲備。這些脂肪儲備不僅用於支持冬眠期間的基本生命活動,還為春季喚醒後的初期生存提供必要的能量。

有趣的是,蝙蝠的社交行為在冬季也會發生變化。一些通常獨居的種類可能會在冬眠期間聚集在一起。這種群體冬眠行為有助於保持體溫,減少個體能量損失。例如,北美的印第安納蝙蝠會在冬季形成大型群落,有時單個洞穴中可以容納數十萬隻個體。

蝙蝠的冬季適應還體現在它們的生理結構上。許多冬眠的蝙蝠種類具有特殊的體溫調節機制,允許它們在極低溫度下生存。它們的血液中含有特殊的抗凍蛋白,可以防止在體溫接近冰點時形成冰晶。此外,一些蝙蝠種類能夠控制血液流向不同的身體部位,優先保護重要器官。

蝙蝠在選擇冬眠場所時表現出驚人的靈活性和適應能力。除了自然形成的洞穴和裂縫,它們還學會利用人造環境。廢棄的礦井、隧道、地下室,甚至現代建築物的縫隙都可能成為蝙蝠的冬眠地點。這種適應性使得蝙蝠能在人類主導的景觀中找到生存空間,但同時也帶來了人蝠共處的挑戰。

值得注意的是,氣候變化正在影響蝙蝠的冬季生存策略。異常溫暖的冬季可能導致蝙蝠過早醒來,而此時食物資源可能尚未恢復,這可能對蝙蝠種群造成嚴重影響。因此,了解和保護蝙蝠的越冬棲息地對於蝙蝠保育工作至關重要。

最後,蝙蝠的冬季生存策略不僅關乎它們自身的生存,還對整個生態系統產生深遠影響。例如,冬眠蝙蝠的糞便為洞穴生態系統提供了重要的營養來源,支持了一系列獨特的洞穴生物。而遷徙蝙蝠則在不同地區之間傳播種子和花粉,對維持生態多樣性起著關鍵作用。

7. 蝙蝠的飲食習慣

蝙蝠的飲食習慣展現了驚人的多樣性,反映了它們在生態系統中的多重角色。作為唯一能夠真正飛行的哺乳動物,蝙蝠已經適應了各種不同的食物來源。

大多數蝙蝠種類是昆蟲食性的,它們在夜間飛行時捕捉各種飛蟲。這些蝙蝠使用精確的回聲定位能力來定位和捕獲獵物,有些甚至能夠在完全黑暗的環境中捕捉蚊子大小的昆蟲。例如,褐大耳蝠就以其捕捉蛾子的高超技巧而聞名。

另一大類蝙蝠是食果性的,主要以熱帶和亞熱帶地區的水果為食。這些蝙蝠通過視覺和嗅覺來尋找成熟的果實,在夜間飛行較長距離來尋找食物。大狐蝠是典型的食果蝙蝠,它們在覓食過程中也扮演著重要的種子傳播者角色。

一些蝙蝠種類專門進化為採集花蜜,它們擁有細長的舌頭和面部結構,適合深入花朵採集花蜜。這些蝙蝠在採集花蜜的同時也為植物授粉,對維持生態平衡起著關鍵作用。

還有一小部分蝙蝠以小型脊椎動物為食,如魚類、青蛙,甚至小型哺乳動物。例如,魚蝠能夠利用其敏銳的回聲定位能力在水面上捕捉小魚。

最後,值得一提的是吸血蝠,雖然它們常被誤解,但實際上只有極少數種類屬於這類。這些蝙蝠主要以大型哺乳動物的血液為食,但它們的取食過程非常精細,通常不會對宿主造成嚴重傷害。

7.1 食蟲蝙蝠

食蟲蝙蝠是蝙蝠世界中最為普遍和多樣化的群體,它們在全球生態系統中扮演著至關重要的角色。這些蝙蝠已經進化出令人驚嘆的適應性,使它們能夠高效地捕捉和消化各種昆蟲。食蟲蝙蝠的飲食習慣不僅展現了自然界的奇妙,還對人類社會產生了深遠的影響。

食蟲蝙蝠的捕食技巧是它們最引人注目的特徵之一。這些蝙蝠利用高度發達的回聲定位系統來定位、追蹤和捕捉飛行中的昆蟲。它們能夠發出超聲波,並通過分析回聲來精確定位獵物的位置、大小、速度甚至種類。例如,褐大耳蝠能夠在完全黑暗的環境中捕捉蛾子,展現出驚人的敏捷性和準確性。這種能力使得食蟲蝙蝠成為夜間捕食者中的佼佼者。

食蟲蝙蝠的口腔結構也經過特殊的進化適應。它們通常擁有鋒利的牙齒,適合咬碎堅硬的昆蟲外骨骼。一些種類,如鼠耳蝠屬的成員,還發展出了特殊的咀嚼肌肉,使它們能夠迅速處理捕獲的獵物。這種高效的進食方式使得食蟲蝙蝠能夠在短時間內消耗大量昆蟲,有些個體一晚可以吃掉相當於自身體重一半的昆蟲量。

食蟲蝙蝠的食譜極為多樣。雖然許多種類偏好特定類型的昆蟲,如蛾子、甲蟲或蚊子,但它們通常表現出相當的靈活性,能夠根據季節和環境變化調整飲食。例如,北美的印第安納蝙蝠主要以飛蛾為食,但在飛蛾稀少的季節,它們也會捕食其他種類的昆蟲。這種飲食靈活性使得食蟲蝙蝠能夠在不同的生態環境中生存。

食蟲蝙蝠的覓食行為也因種類而異。一些蝙蝠,如夜蝠屬的成員,採用空中捕捉的方式,在開闊空間中高速飛行並捕捉飛行中的昆蟲。另一些種類,如長耳蝠,則專門從植物表面或地面上採集昆蟲,這種行為被稱為「採集式覓食」。還有一些蝙蝠,如某些菊頭蝠科的成員,能夠在空中懸停並從樹葉上捕捉靜止的昆蟲。

食蟲蝙蝠對農業和生態平衡的貢獻是巨大的。通過控制昆蟲數量,這些蝙蝠幫助減少了農作物害蟲,從而減少了農藥的使用需求。研究表明,在某些地區,蝙蝠提供的天然害蟲控制服務每年可為農民節省數十億美元。例如,在德克薩斯州的一些玉米田,蝙蝠的存在顯著減少了玉米螟蛾的數量,大大提高了農作物產量。

食蟲蝙蝠還在控制疾病傳播方面發揮著重要作用。許多種類的蝙蝠以蚊子為食,這有助於控制蚊子數量,間接減少了諸如瘧疾、登革熱等蚊子傳播疾病的風險。在某些熱帶地區,蝙蝠的這一功能對公共衛生具有顯著影響。

然而,食蟲蝙蝠也面臨著諸多威脅。棲息地喪失、農藥過度使用以及氣候變化都對這些重要的生態系統調節者構成了挑戰。例如,某些農藥不僅殺死了害蟲,也間接毒害了以這些昆蟲為食的蝙蝠。此外,人工照明的增加也對夜行性的食蟲蝙蝠產生了負面影響,改變了它們的覓食模式。

食蟲蝙蝠的飲食習慣還與它們的社交行為密切相關。許多種類的食蟲蝙蝠會形成大型群落,共同覓食。這種群體行為不僅提高了覓食效率,還為年輕個體提供了學習機會。例如,墨西哥鬼面蝠可以形成數百萬隻個體的巨大群落,它們在黃昏時分一起飛出洞穴,形成壯觀的「蝙蝠河」景象。

食蟲蝙蝠的消化系統也經過特殊適應。由於昆蟲的外骨骼含有大量難以消化的幾丁質,這些蝙蝠發展出了能夠快速處理和排出不可消化物質的消化道。一些種類的食蟲蝙蝠甚至能夠在飛行中排便,這種能力使它們能夠保持輕盈,提高飛行效率。

值得注意的是,某些食蟲蝙蝠種類表現出驚人的專一性。例如,心葉蝙蝠屬的某些成員專門捕食蚊子,它們的口腔和消化系統特別適應於處理這種小型獵物。這種高度專一化使得這些蝙蝠在特定生態位中具有獨特優勢,但同時也使它們更容易受到環境變化的影響。

食蟲蝙蝠的存在不僅對自然生態系統至關重要,對人類社會也具有直接的經濟價值。除了前面提到的農業效益,蝙蝠糞便(蝙蝠糞)也是一種寶貴的資源。富含氮的蝙蝠糞是優質的天然肥料,在某些地區甚至成為重要的經濟來源。

隨著城市化的推進,一些適應性強的食蟲蝙蝠種類已經學會在城市環境中生存。它們利用建築物的縫隙作為棲息地,以街燈吸引的昆蟲為食。這種適應性不僅展示了蝙蝠的靈活性,也為城市生態系統的平衡做出了貢獻。

7.2 食果蝙蝠

食果蝙蝠,也被稱為果蝠或狐蝠,是蝙蝠世界中一個獨特而重要的群體。這些蝙蝠主要分布在熱帶和亞熱帶地區,在生態系統中扮演著關鍵的角色。與食蟲蝙蝠不同,食果蝙蝠主要以水果、花蜜和花粉為食,因此在植物的傳粉和種子傳播方面具有無可替代的作用。

食果蝙蝠的體型通常比食蟲蝙蝠大,其中最著名的是體型巨大的狐蝠。例如,馬來亞狐蝠的翼展可達1.5米,是世界上最大的蝙蝠種類之一。這些大型蝙蝠擁有靈敏的視覺和嗅覺,這與它們主要在黃昏和夜間活動的習性相適應。與大多數蝙蝠不同,食果蝙蝠不依賴回聲定位來尋找食物,而是主要依靠視覺和嗅覺。

食果蝙蝠的飲食習慣極為多樣。它們可以食用各種水果,從無花果、芒果到香蕉和木瓜等。某些種類,如埃及果蝠,甚至會食用榴槤這樣的大型水果。食果蝙蝠的消化系統適應了快速處理水果果肉果漿,它們能夠在很短的時間內提取果汁和營養物質,然後排出種子。這種高效的消化過程使得食果蝙蝠成為重要的種子傳播者。

在覓食過程中,食果蝙蝠展現出驚人的飛行能力和耐力。它們可以在一晚內飛行數十公里尋找成熟的水果。例如,澳大利亞的眼鏡狐蝠每晚可以飛行超過50公里尋找食物。這種長距離飛行不僅幫助蝙蝠獲得食物,還促進了植物基因的遠距離傳播。

食果蝙蝠對生態系統的貢獻是多方面的。首先,它們是重要的種子傳播者。當蝙蝠食用水果時,部分種子會隨著糞便被排出,這些種子可能被傳播到距離母株很遠的地方。這種傳播方式對於熱帶雨林的更新和擴展至關重要。例如,在某些太平洋島嶼上,食果蝙蝠是唯一能夠傳播大型種子的動物,對維持森林生態系統起著決定性作用。

其次,許多食果蝙蝠種類也是重要的授粉者。當它們取食花蜜時,花粉會附著在它們的毛髮上,並被帶到其他植物上,實現異花授粉。某些植物,如猴面包樹和龍舌蘭,主要依賴蝙蝠進行授粉。這種蝙蝠授粉的植物通常具有特殊的適應性,如夜間開花、散發強烈氣味等,以吸引蝙蝠。

食果蝙蝠的社交行為也十分有趣。許多種類形成大型群落,共同棲息和覓食。這種群居行為不僅提供了安全感,還有助於信息交流。例如,馬來亞狐蝠可以形成數千隻個體的群落,它們通過各種聲音和肢體語言進行交流,分享食物來源的信息。

食果蝙蝠的存在對人類社會也有直接影響。在某些地區,它們被視為重要的經濟資源。例如,在印度尼西亞的一些地方,人們捕獵食果蝙蝠作為食物。然而,這種做法往往不可持續,並可能對蝙蝠種群造成嚴重威脅。另一方面,食果蝙蝠對農業既有正面也有負面影響。它們有助於一些經濟作物的授粉和種子傳播,但有時也會對果園造成損害。

食果蝙蝠面臨的主要威脅包括棲息地喪失和過度捕獵。隨著熱帶雨林的不斷減少,許多食果蝙蝠種類的生存受到威脅。此外,由於迷信或食用目的而進行的捕獵也對某些種群造成了嚴重影響。例如,在一些太平洋島嶼上,當地的食果蝙蝠種群已經瀕臨滅絕。

食果蝙蝠的飲食習慣還影響了它們的生理結構。與食蟲蝙蝠相比,食果蝙蝠通常有較大的眼睛和更發達的嗅覺器官,這有助於它們在夜間尋找成熟的水果。它們的牙齒結構也適應了咀嚼水果pulp,而不是咬碎堅硬的昆蟲外骨骼。

有趣的是,一些食果蝙蝠種類表現出驚人的智力和學習能力。研究發現,某些種類能夠記住特定樹木的位置和果實成熟的時間,這使它們能夠高效地規劃覓食路線。此外,它們還能夠通過觀察同伴學習新的食物來源,展現出社會學習的能力。

食果蝙蝠在文化中也佔有重要地位。在一些太平洋島國,食果蝙蝠被視為神聖動物,與當地的傳統和神話密切相關。然而,在其他地方,它們可能被誤解為有害動物或疾病傳播者,這種誤解往往導致不必要的恐懼和迫害。

隨著城市化的推進,一些適應性強的食果蝙蝠種類已經學會在城市環境中生存。它們利用公園和花園中的果樹作為食物來源,有時甚至在城市中心建立棲息地。這種適應性不僅展示了蝙蝠的靈活性,也為城市生物多樣性做出了貢獻。

保護食果蝙蝠不僅對於維護生態平衡至關重要,還對人類社會有直接益處。通過保護這些關鍵的種子傳播者和授粉者,我們同時也在保護依賴它們的植物種類和整個生態系統。此外,研究食果蝙蝠的行為和生態也為我們提供了寶貴的科學知識,有助於更好地理解和保護自然世界。

7.3 吸血蝙蝠Vampire Bats:

吸血蝙蝠是蝙蝠世界中最具爭議和誤解的群體之一。儘管它們的名聲往往令人生畏,但實際上吸血蝙蝠是一個極其有趣且適應性強的物種,其行為和生理特徵都展現了驚人的進化成就。

首先,必須澄清的是,在全球約1400種蝙蝠中,只有三種是真正的吸血蝙蝠:普通吸血蝠、白翼吸血蝠和毛腿吸血蝠。這三種蝙蝠都生活在中南美洲地區,主要以大型哺乳動物的血液為食。

吸血蝙蝠的進食行為是其最引人注目的特徵。它們通常在夜間活動,利用紅外線感應能力來定位溫血動物。當找到合適的獵物後,吸血蝙蝠會悄悄接近,利用極其鋒利的牙齒在動物皮膚上切出一個小傷口。與普遍的誤解不同,吸血蝙蝠並不「吸」血,而是用舌頭舔食從傷口流出的血液。它們的唾液中含有抗凝血成分,能夠防止血液凝結,保證血液持續流動。

一次進食中,一隻吸血蝙蝠通常只會攝入約一湯匙的血液,這對大型哺乳動物來說幾乎不會造成明顯影響。然而,這種小量但頻繁的取食對吸血蝙蝠的生存至關重要。由於血液是一種低熱量、高蛋白的食物,吸血蝙蝠必須每隔24到48小時就進食一次,否則可能會因饑餓而死亡。

吸血蝙蝠的社會行為也非常有趣。它們形成緊密的社會群體,展現出高度的合作和利他行為。例如,如果一隻吸血蝙蝠連續兩晚未能成功覓食,其他群體成員會與之分享食物。這種食物共享行為在哺乳動物中極為罕見,反映了吸血蝙蝠高度發達的社會結構。

值得注意的是,吸血蝙蝠的唾液中含有多種生物活性物質,其中一些已經被醫學界關注。例如,一種名為德斯莫普拉斯汀(draculin)的蛋白質被發現具有抗凝血作用,可能在治療血栓等疾病方面有潛在應用。這表明,即使是被視為「可怕」的生物,也可能為人類醫學研究做出貢獻。

然而,吸血蝙蝠確實帶來了一些公共衛生問題。它們可能傳播狂犬病等疾病,特別是在牲畜中。這導致了一些地區對吸血蝙蝠的恐懼和排斥。但需要強調的是,這種威脅往往被誇大,而且可以通過適當的管理措施來減輕,如定期為牲畜接種疫苗。

吸血蝙蝠的生理結構也經過了特殊的進化適應。它們的腸道極短,這是對其液體食物的適應。此外,它們的腎臟能夠快速處理大量的液體,使得吸血蝙蝠能夠在短時間內排出多餘的水分,只保留必要的營養成分。

在文化和民間傳說中,吸血蝙蝠常常被描繪成可怕和邪惡的形象。這種刻板印象在很大程度上源於對吸血行為的誤解和恐懼。實際上,吸血蝙蝠在其棲息地的生態系統中扮演著重要角色,它們的存在有助於維持生態平衡。

吸血蝙蝠的飛行能力也值得一提。它們是極其敏捷的飛行者,能夠在複雜的環境中靈活穿梭。有趣的是,吸血蝙蝠是少數能夠在地面上「行走」的蝙蝠種類。它們可以利用前肢和後肢在地面上快速移動,這種能力在接近地面上休息的獵物時特別有用。

關於吸血蝙蝠的一個常見誤解是它們會攻擊人類。事實上,吸血蝙蝠極少主動接近人類。它們更偏好牛、馬等大型家畜作為食物來源。在極少數情況下,如果人類睡在開放的環境中且附近沒有其他更適合的獵物,吸血蝙蝠可能會取食人血,但這種情況極為罕見。

吸血蝙蝠的繁殖行為也值得關注。雌性吸血蝙蝠通常每年只生育一個幼崽,並且會長期哺育。母蝙蝠對幼崽的照顧極為投入,這種密切的母子關係有助於幼崽學習複雜的社交行為和覓食技巧。

儘管吸血蝙蝠常常被視為有害動物,但它們在生態系統中扮演著獨特的角色。它們的存在影響了獵物種群的動態,間接影響了整個生態系統的平衡。此外,吸血蝙蝠的糞便富含氮,為洞穴生態系統提供了重要的營養來源。

研究吸血蝙蝠不僅有助於我們更好地理解這些獨特的生物,還為生態學、行為學和進化生物學提供了寶貴的研究對象。例如,吸血蝙蝠的社會行為研究為我們理解動物合作行為的演化提供了重要線索。

最後,值得強調的是,儘管吸血蝙蝠具有獨特的飲食習慣,但它們與其他蝙蝠一樣,都是生態系統中不可或缺的一部分。保護吸血蝙蝠及其棲息地對於維護生物多樣性和生態平衡至關重要。同時,通過科學教育消除對吸血蝙蝠的誤解和不必要的恐懼,也是保護這些獨特生物的重要一環。

7.4 其他特殊飲食習慣

蝙蝠的飲食習慣遠比人們通常認知的更加多樣和專業化。除了常見的食蟲、食果和吸血蝙蝠外,還有許多蝙蝠種類展現出獨特而專門的飲食偏好。這些特殊的飲食習慣不僅反映了蝙蝠在進化過程中的適應性,也展示了它們在生態系統中的多樣角色。

首先,我們來看食魚蝙蝠。這類蝙蝠主要以小型魚類為食,展現出令人驚嘆的捕魚技巧。大足鼠耳蝠是一個典型例子,它們利用極其敏銳的回聲定位能力在水面上方飛行,用爪子或尾膜輕觸水面來感知魚的存在。一旦發現獵物,它們會迅速俯衝並用爪子抓取魚類。這種特殊的捕食方式需要精確的時機把握和出色的飛行技巧。食魚蝙蝠的存在對水生生態系統產生重要影響,它們不僅控制魚類種群,還通過排泄物將水生環境的養分轉移到陸地生態系統。

另一種特殊的飲食習慣是以小型脊椎動物為食的蝙蝠。某些大型蝙蝠種類,如假吸血蝠,會捕食小型鳥類、蜥蜴,甚至其他小型哺乳動物。這些蝙蝠通常體型較大,具有強壯的爪子和鋒利的牙齒,能夠有效地捕獲和處理較大的獵物。假吸血蝠的捕食行為特別有趣,它們會悄悄接近休息中的鳥類,然後突然襲擊。這種飲食習慣使得這類蝙蝠在食物鏈中處於較高的位置,對維持生態平衡起著重要作用。

花蜜蝙蝠是另一類具有特殊飲食習慣的蝙蝠。這些蝙蝠主要以花蜜為食,在進化過程中發展出了特殊的適應性特徵。它們通常有細長的吻部和特化的舌頭,能夠深入花朵採集花蜜。例如,長舌蝠的舌頭長度可達其體長的1.5倍,使其能夠輕易地從深筒狀的花朵中採集花蜜。花蜜蝙蝠在生態系統中扮演著重要的授粉者角色,許多植物,如龍舌蘭和猴面包樹,主要依賴這些蝙蝠進行授粉。

某些蝙蝠種類則表現出更為特殊的飲食偏好。例如,有些蝙蝠專門捕食蜘蛛。這些蝙蝠能夠靈活地在樹葉和樹枝間穿梭,捕捉織網的蜘蛛。它們不僅需要精確的飛行技巧,還需要能夠避開蜘蛛網的特殊能力。這種專門化的飲食習慣反映了生態位的精細分化,使得不同的蝙蝠種類能夠共存而不直接競爭食物資源。

一些蝙蝠種類則以蝸牛為主要食物。這些蝙蝠通常具有特化的牙齒結構,能夠有效地破開蝸牛殼。例如,某些菊頭蝠科的成員就專門以蝸牛為食。這種飲食習慣不僅為蝙蝠提供了獨特的營養來源,還在控制蝸牛種群方面發揮了作用,特別是在某些蝸牛可能成為農業害蟲的地區。

值得一提的是,某些蝙蝠種類表現出驚人的飲食靈活性。例如,黃色蝙蝠雖然主要以昆蟲為食,但在食物稀缺時也會食用水果或花蜜。這種飲食上的適應性使得這些蝙蝠能夠在不同的環境中生存,並在生態系統發生變化時更容易適應。

一些生活在沙漠或乾旱地區的蝙蝠種類則發展出了特殊的飲水習慣。這些蝙蝠能夠在飛行中快速掠過水面,用下顎或胸部觸碰水面來飲水。這種高效的飲水方式使得它們能夠在短時間內攝取足夠的水分,同時降低被捕食的風險。

某些蝙蝠種類還表現出季節性的飲食變化。例如,有些主要以昆蟲為食的蝙蝠在冬季昆蟲稀少時會轉而食用果實或花蜜。這種飲食上的靈活性使得這些蝙蝠能夠更好地適應環境變化,也反映了它們在生態系統中的多功能角色。

有趣的是,一些蝙蝠種類展現出特殊的食物處理技巧。例如,某些食用堅果的蝙蝠會將堅果帶到特定的「用餐站」,在那裡用牙齒巧妙地打開堅硬的外殼。這種行為不僅展示了蝙蝠的智慧,還在種子傳播方面發揮了作用。

最後,值得注意的是,隨著人類活動的增加,一些蝙蝠種類開始適應城市環境,發展出新的飲食習慣。例如,某些原本以野生水果為食的蝙蝠開始食用城市中種植的果樹,而一些食蟲蝙蝠則學會利用路燈吸引的昆蟲作為食物來源。這種適應性不僅反映了蝙蝠的生存智慧,也為我們理解野生動物如何應對人類主導的環境變化提供了valuable的研究案例。

8. 蝙蝠的繁衍與生長

蝙蝠的繁衍與生長是一個引人入勝的過程,展現了這些神奇生物的獨特生命週期。蝙蝠的求偶行為通常發生在特定的季節,不同物種有不同的求偶儀式。有些蝙蝠會發出特殊的聲音來吸引異性,而有些則會展示特殊的飛行技巧。一旦配對成功,雌性蝙蝠會經歷一段懷孕期。

蝙蝠的懷孕期因種類而異,但通常比其他相同體型的哺乳動物要長。這是因為蝙蝠需要適應飛行生活,所以胎兒的發育要更加緩慢和謹慎。大多數蝙蝠一胎只生一隻幼崽,但也有少數物種可能一次生兩隻或更多。

生產過程對蝙蝠來說是一個挑戰,因為她們需要在倒掛的狀態下分娩。雌性蝙蝠會用翅膜形成一個袋子來接住新生的幼崽,確保牠們不會掉落。新生的蝙蝠寶寶通常體型很小,但相對於母體而言卻很大,可能佔母體重量的四分之一到三分之一。

蝙蝠的育兒行為非常投入。母蝙蝠會用乳汁餵養幼崽,並且在初期會帶著幼崽飛行。隨著幼崽成長,母親會開始教導牠們飛行和覓食的技能。有些物種的蝙蝠甚至會形成類似托兒所的群體,讓多隻母蝙蝠輪流照顧幼崽,這種行為有助於提高幼崽的存活率。

蝙蝠寶寶的成長速度相當快。在短短幾週內,牠們就能夠獨立飛行和覓食。然而,達到性成熟可能需要幾個月到一年的時間,這取決於物種。在這個成長過程中,年輕的蝙蝠會逐漸學習複雜的回聲定位技巧,以及如何在複雜的環境中生存。

8.1 蝙蝠求偶和交配

蝙蝠的求偶和交配過程是一個複雜而迷人的自然現象,展現了這些夜行哺乳動物的獨特行為和適應能力。不同種類的蝙蝠有著各自特有的求偶策略,這些策略往往與牠們的生活環境、社會結構和生理特徵密切相關。

在大多數蝙蝠物種中,求偶季節通常與食物豐富的時期相吻合,以確保後代有足夠的資源生存。例如,在溫帶地區,許多蝙蝠種類在春季或初夏開始求偶活動,這與昆蟲數量的增加相對應。而在熱帶地區,一些蝙蝠種類可能全年都有繁殖活動,但仍會在特定季節達到高峰。

蝙蝠的求偶行為通常始於雄性對雌性的吸引。許多種類的雄性蝙蝠會釋放特殊的氣味來吸引雌性。這些氣味通常來自特化的腺體,如頸部或翼膜上的氣味腺。例如,巴西自由尾蝠(Tadarida brasiliensis)的雄性會在頸部塗抹一種強烈的麝香氣味,這種氣味能夠在空氣中持續數小時,有效地吸引雌性。

聲音也是蝙蝠求偶過程中的重要元素。許多種類的雄性蝙蝠會發出特殊的求偶呼叫,這些呼叫通常比牠們用於回聲定位的聲音更為複雜和多變。例如,大棕蝠(Eptesicus fuscus)的雄性會發出一種特殊的「歌聲」,這種聲音比平常的回聲定位聲音要長得多,並且包含多個頻率成分。這種「歌聲」不僅用於吸引雌性,還可能用於在雄性之間建立地位階級。

一些蝙蝠種類還會展示獨特的求偶飛行行為。例如,歐洲長耳蝠(Plecotus auritus)的雄性會在雌性周圍進行複雜的飛行表演,包括懸停、快速俯衝和突然轉向等動作。這種飛行表演不僅展示了雄性的體能,還可能是在向雌性展示自己的基因優勢。

在一些群居種類中,雄性蝙蝠可能會佔據並防衛特定的領地或棲息地,以吸引雌性。例如,蚍雄蝠(Myotis

myotis)的雄性會在洞穴中佔據特定的位置,並通過氣味標記和攻擊性行為來維護自己的領地。雌性會訪問這些領地,並根據領地的質量和雄性的表現來選擇配偶。

一些蝙蝠種類還發展出了複雜的「後宮」系統。在這種系統中,一個優勢雄性會與多個雌性交配。例如,蝙蝠蛙(Noctilio leporinus)的雄性會在樹洞或岩石縫隙中建立一個小的「後宮」,通常包含3-8隻雌性。雄性會積極防衛這個區域,並與居住在那裡的所有雌性交配。

然而,並非所有的蝙蝠種類都遵循這種雄性主導的配對模式。在一些種類中,雌性蝙蝠扮演著更主動的角色。例如,在墨西哥二斑蝠(Leptonycteris nivalis)中,雌性會主動選擇和接近雄性。這種「雌性選擇」的行為可能是為了確保獲得最佳的基因,以提高後代的適應性。

蝙蝠的交配過程也十分獨特。由於牠們大部分時間都是倒掛著的,交配通常也在這種姿勢下進行。雄性會從背後接近雌性,並用翼膜包裹住雌性的身體。這種姿勢不僅有利於交配,還能幫助維持平衡,防止雙方在過程中掉落。

有趣的是,許多蝙蝠種類具有延遲受精的能力。這意味著雌性可以在交配後儲存精子數月之久,直到環境條件適合時才進行受精。這種適應性策略使蝙蝠能夠在最有利的時間點生產後代,通常是在食物資源最豐富的季節。

某些蝙蝠種類還表現出令人驚訝的交配行為多樣性。例如,印度飛狐(Pteropus giganteus)的雄性有時會形成同性配對,這種行為的確切原因仍然是一個謎,但可能與社會關係的維護有關。另一方面,甚至有記錄顯示不同種類的蝙蝠之間發生交配行為,儘管這種跨種類交配通常不會產生可育的後代。

蝙蝠的求偶和交配行為還受到許多環境因素的影響。例如,光污染可能會干擾某些種類的求偶節奏,因為牠們依賴黑暗環境來同步化繁殖周期。氣候變化也可能影響蝙蝠的繁殖行為,改變食物可用性和棲息地條件,進而影響求偶季節的時間和持續時間。

研究蝙蝠的求偶和交配行為不僅有助於我們更好地了解這些神奇的生物,還對蝙蝠的保護工作具有重要意義。通過了解不同種類的繁殖需求,我們可以更好地設計和實施保護措施,例如保護關鍵的交配棲息地,或者在適當的季節實施特定的保護策略。

此外,蝙蝠的求偶和交配行為研究還為我們提供了寶貴的進化生物學見解。例如,通過比較不同種類的求偶策略,科學家們可以更好地理解性選擇(sexual selection)在形塑物種特徵中的作用,以及環境壓力如何影響繁殖行為的演化。

8.2 蝙蝠懷孕和生產

蝙蝠的懷孕和生產過程是一個令人著迷的生物學現象,展現了這些飛行哺乳動物的獨特適應能力。蝙蝠的懷孕期因物種而異,但通常比其他相似體型的哺乳動物要長。這種延長的懷孕期是蝙蝠為適應飛行生活而形成的重要特徵。

大多數蝙蝠物種的懷孕期約為2到7個月,這取決於物種和環境因素。例如,大棕蝠(Eptesicus fuscus)的懷孕期約為60天,而某些大型果蝠的懷孕期可長達6個月。這種延長的懷孕期使得胎兒能夠在出生前發育得更為完善,這對於需要很快適應飛行生活的蝙蝠寶寶來說至關重要。

蝙蝠的懷孕過程有幾個獨特之處。首先,許多蝙蝠物種具有延遲受精或延遲胚胎植入的能力。這意味著雌性蝙蝠可以在交配後儲存精子數月之久,直到環境條件適合時才進行受精。例如,北美小棕蝠(Myotis lucifugus)在秋季交配,但受精和胚胎發育要到次年春季才開始。這種適應性策略使蝙蝠能夠在食物最豐富的季節生產後代,提高幼崽的存活率。

蝙蝠懷孕期間的營養需求顯著增加。懷孕的雌性蝙蝠需要攝入更多的食物來滿足胎兒發育的需要。例如,懷孕的食蟲蝙蝠可能需要將其日常食物攝入量增加50%以上。這對於已經需要大量能量來維持飛行的蝙蝠來說是一個巨大的挑戰。為了應對這一挑戰,一些蝙蝠物種會在懷孕期間改變其覓食行為,可能會選擇更富營養的食物或延長覓食時間。

懷孕期間,雌性蝙蝠的身體會發生一系列的變化。最明顯的是體重增加和腹部擴大。然而,與其他哺乳動物不同,蝙蝠必須在保持飛行能力的同時適應這些變化。為此,蝙蝠的身體結構進行了特殊的適應。例如,懷孕的蝙蝠的骨盆結構比其他哺乳動物更靈活,允許在飛行時容納增大的腹部。

有趣的是,一些蝙蝠物種在懷孕後期會形成「孕婦群」。這些群體由懷孕的雌性蝙蝠組成,牠們聚集在特定的棲息地,如洞穴或建築物的閣樓。這種行為可能有多重好處,包括提供溫暖的微環境有利於胎兒發育,以及在生產時提供互助和保護。

蝙蝠的生產過程是一個令人驚嘆的自然奇觀。與大多數哺乳動物不同,蝙蝠通常在倒掛狀態下分娩。這種看似不可能的任務實際上是蝙蝠經過長期演化而形成的高度專門化行為。

當分娩時刻來臨時,雌性蝙蝠會調整其倒掛姿勢,將身體稍微傾斜,使得產道朝向地面。這種姿勢既可以利用重力幫助胎兒下降,又能確保新生蝙蝠安全地「降落」。雌性蝙蝠會用後肢和尾膜(uropatagium)形成一個「接生袋」,以接住剛出生的幼崽。

分娩過程通常持續10到30分鐘,視物種而定。大多數蝙蝠物種一胎只生一個幼崽,但也有少數物種,如歐洲雙色蝠(Vespertilio murinus),可能一次生產兩個甚至三個幼崽。新生的蝙蝠寶寶相對於母體來說體型很大,可能佔母體重量的四分之一到三分之一。這是因為蝙蝠需要在出生時就具備較為發達的身體結構,以便盡快適應懸掛和飛行的生活方式。

新生蝙蝠通常是無毛或少毛的,眼睛緊閉,但已經具備了強壯的前肢和銳利的爪子,使其能夠立即抓住母親或棲息地表面。出生後,母蝙蝠會立即開始舔舐幼崽,這不僅能清潔幼崽,還能刺激其呼吸和循環系統。

在生產過程中,蝙蝠展現出驚人的靈活性和適應能力。例如,如果幼崽在出生過程中滑落,母蝙蝠能夠迅速飛下去接住它。一些研究人員觀察到,在群居的蝙蝠物種中,其他雌性蝙蝠甚至可能協助接住掉落的幼崽,這種行為顯示了蝙蝠社群中存在的互助行為。

生產後,母蝙蝠會立即開始哺乳。蝙蝠的乳腺位於腋下區域,這個位置便於倒掛時哺乳。新生蝙蝠會牢牢地抓住母親的毛皮,並能夠在母親飛行時保持附著。這種能力對於蝙蝠的生存至關重要,因為許多蝙蝠物種需要在夜間飛行覓食時攜帶幼崽。

值得注意的是,不同蝙蝠物種對繁殖季節的選擇有所不同。溫帶地區的蝙蝠通常在春季或初夏生產,這與昆蟲豐度的增加相對應。而在熱帶地區,一些蝙蝠物種可能全年都有繁殖活動,但仍可能有特定的高峰期。

某些蝙蝠物種還表現出獨特的繁殖策略。例如,澳大利亞的飛虎物種(Pteropus)有時會形成大規模的「生育營」,成千上萬的雌性蝙蝠聚集在一起生產和撫育幼崽。這種集體行為不僅提供了安全感,還可能有助於幼崽的社會化和學習。

蝙蝠的懷孕和生產過程對牠們的能量平衡提出了巨大的挑戰。為了應對這一挑戰,一些蝙蝠物種在懷孕和哺乳期間會進入短暫的冬眠狀態,稱為日托(dai

torpor)。這種策略可以幫助牠們在食物稀缺時節省能量。

研究蝙蝠的懷孕和生產過程不僅能增進我們對這些獨特生物的理解,還能為人類醫學提供啟發。例如,蝙蝠在懷孕期間保持飛行能力的機制可能為研究人類孕婦的運動生理學提供新的視角。此外,蝙蝠的延遲植入和胚胎發育調控機制的研究可能對人類生殖醫學領域產生影響。

8.3 蝙蝠育兒行為

蝙蝠的育兒行為是一個令人著迷的生態學話題,展現了這些飛行哺乳動物的獨特適應能力和社會結構。蝙蝠的育兒過程不僅涉及餵養和保護幼崽,還包括教導牠們飛行、回聲定位和覓食等重要技能。這個過程通常由母蝙蝠獨自完成,但在某些物種中,整個群體都會參與育兒。

出生後的頭幾天是蝙蝠幼崽生命中最脆弱的時期。新生蝙蝠通常是無毛的,眼睛緊閉,完全依賴母親的照顧。母蝙蝠會不斷舔舐幼崽,這不僅能保持幼崽清潔,還能刺激其排尿和排便。這種行為對維持幼崽體溫和促進其新陳代謝至關重要。

餵奶是蝙蝠育兒行為中最關鍵的部分之一。蝙蝠的乳汁非常濃稠,富含脂肪和蛋白質,這是為了滿足快速生長的幼崽的需求。母蝙蝠通常每天會餵奶多次,每次持續數分鐘。有趣的是,一些大型的果蝠物種,如埃及狐蝠(Rousettus

aegyptiacus),母親甚至可能持續餵奶長達15個月,這在哺乳動物中是相當罕見的。

在許多蝙蝠物種中,母親需要在照顧幼崽和自身覓食之間取得平衡。為了解決這個問題,一些物種形成了所謂的「托兒所」系統。例如,墨西哥自由尾蝠(Tadarida brasiliensis)會在洞穴中形成大型的育兒群體,其中數千隻母蝙蝠和幼崽聚集在一起。母親們會輪流留在洞穴中照顧幼崽,而其他母親則外出覓食。這種合作育兒行為不僅能確保幼崽得到持續的照顧,還能提高整個群體的生存率。

隨著幼崽的成長,母蝙蝠開始教導牠們重要的生存技能。飛行是蝙蝠最重要的技能之一,幼崽通常在3到5週大時開始學習飛行。母蝙蝠會鼓勵幼崽在安全的環境中練習展翅和短距離滑翔。例如,在大褐蝠(Eptesicus fuscus)中,研究人員觀察到母親會帶領幼崽進行「飛行練習」,在棲息地附近的開放空間中飛行,逐漸增加飛行距離和複雜度。

回聲定位能力的發展也是蝙蝠育兒過程中的一個關鍵階段。幼崽從出生後不久就開始發出聲音,但這些聲音最初並不用於回聲定位。隨著時間的推移,幼崽會逐漸學會產生和解讀用於回聲定位的超聲波。母蝙蝠在這個過程中扮演著重要角色,牠們會通過示範和引導幫助幼崽掌握這項複雜的技能。

覓食技能的傳授是蝙蝠育兒行為中另一個重要方面。不同物種的蝙蝠有不同的覓食策略,母蝙蝠需要教導幼崽如何有效地尋找和捕捉食物。例如,在食蟲蝙蝠中,母親可能會帶領幼崽到特定的覓食區域,展示捕捉昆蟲的技巧。而在食果蝙蝠中,母親則會教導幼崽如何識別和採摘成熟的水果。

有些蝙蝠物種還表現出令人驚訝的長期育兒行為。例如,長翼蝠(Miniopterus schreibersii)的幼崽可能會與母親保持密切聯繫長達一年之久。在這段時間裡,母親不僅會繼續為幼崽提供食物和保護,還會教導牠們複雜的社交行為和群體生活的規則。

蝙蝠的育兒行為還涉及保護幼崽免受捕食者和環境威脅的侵害。在許多物種中,母蝙蝠會形成緊密的群體來保護幼崽。例如,在一些洞穴棲息的蝙蝠中,成年個體會形成一個保護圈,將幼崽包圍在中心。這種行為不僅能保護幼崽免受捕食者的攻擊,還能維持一個穩定的微環境,有利於幼崽的生長。

有趣的是,某些蝙蝠物種還表現出「保姆」行為。在這種情況下,一些成年雌性蝙蝠會幫助照顧不是自己的幼崽。例如,在大耳蝠(Plecotus auritus)中,研究人員觀察到非親母蝙蝠會幫助餵養和梳理其他母親的幼崽。這種行為可能有助於提高整個群體的幼崽存活率。

蝙蝠的育兒行為還受到環境因素的影響。例如,在資源豐富的年份,母蝙蝠可能會投入更多的精力在育兒上,而在食物稀缺的年份,牠們可能不得不減少對幼崽的照顧以確保自身的生存。氣候變化和人類活動也可能對蝙蝠的育兒行為產生影響。例如,棲息地破壞可能迫使蝙蝠在不太理想的環境中育兒,增加了幼崽的死亡率。

值得注意的是,雖然大多數蝙蝠物種中育兒主要由母親負責,但也有一些例外。例如,在黃肩辯(Sturnira lilium)中,雄性偶爾也會參與育兒過程,幫助保護和照顧幼崽。這種行為在蝙蝠中相對罕見,可能反映了特定的生態壓力或社會結構。

研究蝙蝠的育兒行為不僅能幫助我們更好地理解這些獨特的生物,還能為保護工作提供重要信息。例如,了解蝙蝠的育兒需求可以幫助設計更有效的保護策略,如在關鍵的育兒季節保護特定的棲息地。此外,蝙蝠的育兒行為研究還可能為其他領域提供啟示,如動物行為學和進化生物學。

蝙蝠的育兒行為是一個複雜而精彩的過程,展現了這些動物的智慧和適應能力。從最初的餵奶和保護,到教導飛行、回聲定位和覓食技能,再到幫助幼崽融入群體生活,蝙蝠母親付出了巨大的努力來確保下一代的生存和成功。這種投入不僅反映了個體層面的生存策略,還體現了整個物種在漫長進化過程中形成的適應性行為。

8.4 幼小蝙蝠的成長

幼小蝙蝠的成長過程是一個引人入勝的生物學奇蹟,展現了這些獨特哺乳動物驚人的適應能力和快速發展速度。從出生的那一刻起,蝙蝠寶寶就開始了一段充滿挑戰的旅程,在短短幾個月內從完全依賴的新生兒成長為能夠獨立飛行和覓食的成熟個體。

剛出生的蝙蝠寶寶通常體型非常小,但相對於母體而言卻相當大,可能占母體重量的四分之一到三分之一。例如,一隻體重20克的蝙蝠母親可能會生下一隻重達5-6克的幼崽。這種高比例的出生體重是蝙蝠適應快速成長需求的結果,因為幼崽需要在短時間內發展出飛行和覓食的能力。

新生的蝙蝠寶寶通常是無毛或僅有稀疏的絨毛,眼睛緊閉,看起來相當脆弱。然而,牠們的前肢和爪子已經相當發達,能夠牢牢地抓住母親的毛皮或棲息地的表面。這種抓握能力對於幼崽的生存至關重要,因為牠們需要在母親飛行時保持附著。

在出生後的頭幾週,蝙蝠寶寶的生長速度驚人。牠們的體重可能每天增加10-15%,這是由母親富含營養的乳汁所支持的。蝙蝠的乳汁比其他哺乳動物的乳汁含有更高的脂肪和蛋白質含量,這有助於幼崽的快速生長。例如,大棕蝠(Eptesicus fuscus)的幼崽在出生後的三週內體重可能會增加三倍。

隨著身體的成長,幼崽的外觀也開始發生顯著變化。在出生後的一到兩週內,幼崽開始長出毛髮。最初的毛髮通常比成年蝙蝠的毛髮更柔軟、更稀疏,顏色也可能略有不同。例如,許多蹄蝠(Hipposideros)的幼崽初期呈現灰色或淺棕色,隨後才逐漸變成成年時的深褐色。

眼睛的開啟是蝙蝠寶寶成長過程中的一個重要里程碑。大多數蝙蝠物種的幼崽在出生後的7到10天內會睜開眼睛。然而,視力在大多數蝙蝠物種的生存中並不是最關鍵的感官,更重要的是聽覺和回聲定位能力的發展。

回聲定位能力的發展是蝙蝠寶寶成長過程中最引人注目的方面之一。雖然幼崽從出生後不久就能發出聲音,但這些早期的聲音並不用於回聲定位。真正的回聲定位聲音通常在出生後的2到3週內開始發展。起初,這些聲音可能不夠精確或強烈,但隨著幼崽的成長和練習,牠們的回聲定位能力會迅速提高。例如,研究發現大棕蝠的幼崽在4週大時就能產生與成年蝙蝠相似的回聲定位聲音。

飛行能力的發展是蝙蝠寶寶成長過程中最激動人心的階段。在出生後的3到5週,幼崽開始進行飛行練習。這個過程通常從簡單的翅膀拍打和短距離滑翔開始,逐漸發展到更複雜的飛行動作。母蝙蝠在這個階段扮演著重要的角色,牠們會鼓勵幼崽練習飛行,有時甚至會「推」幼崽離開棲息地以刺激飛行行為。

隨著飛行能力的提升,幼崽開始跟隨母親外出覓食。這個階段通常發生在出生後的4到6週。起初,幼崽可能只是短暫地離開棲息地,跟隨母親進行短距離飛行。隨著時間的推移和經驗的積累,牠們的飛行時間和距離會逐漸增加。例如,在墨西哥自由尾蝠(Tadarida brasiliensis)中,幼崽在5週大時就能夠跟隨母親進行長達數小時的飛行。

覓食技能的掌握是蝙蝠寶寶成長過程中的另一個關鍵階段。不同物種的蝙蝠有不同的覓食策略,幼崽需要學習如何有效地尋找和捕捉食物。對於食蟲蝙蝠來說,這可能涉及學習如何使用回聲定位準確定位飛行中的昆蟲,以及如何在空中捕捉獵物。而對於食果蝙蝠來說,則可能包括學習如何識別成熟的水果,以及如何從樹上採摘果實。

隨著幼崽的成長,牠們的身體結構也開始發生顯著變化以適應飛行生活。翅膀的發展尤為重要,翼展會迅速增加,肌肉也會變得更加強壯。同時,其他適應飛行的特徵也會逐漸顯現,如輕質但堅固的骨骼結構。

在社交行為方面,幼崽也經歷了重要的發展。在群居的蝙蝠物種中,幼崽需要學習如何在群體中生活,包括與其他個體互動、在擁擠的棲息地中找到自己的位置,以及遵守群體的「社交規則」。這個過程可能需要數週甚至數月的時間。

值得注意的是,不同蝙蝠物種的幼崽成長速度可能有很大差異。一般來說,小型蝙蝠物種的幼崽成長速度較快,可能在6到8週內就能達到接近成年的大小和能力。而大型蝙蝠物種,特別是一些大型果蝠,幼崽的成長期可能長達數月。例如,埃及狐蝠(Rousettus aegyptiacus)的幼崽可能需要3到4個月才能完全獨立。

環境因素對蝙蝠寶寶的成長也有重要影響。充足的食物供應可以加速幼崽的生長,而不利的氣候條件或食物短缺可能會延緩生長速度。此外,人類活動造成的棲息地破壞和環境污染也可能對幼崽的健康和發展產生負面影響。

研究蝙蝠寶寶的成長過程不僅能幫助我們更好地理解這些獨特生物的生活史,還能為保護工作提供重要信息。例如,了解幼崽在不同成長階段的需求可以幫助設計更有效的保護策略,如在關鍵的生長時期保護特定的棲息地或食物資源。

幼小蝙蝠的成長過程是一個令人驚嘆的生物學奇蹟,展示了生命的韌性和適應能力。從完全依賴的新生兒到能夠獨立飛行和覓食的成熟個體,蝙蝠寶寶在短短幾個月內完成了驚人的轉變。這個過程不僅涉及身體的快速發展,還包括複雜技能的學習和社交行為的形成。通過研究這個過程,我們不僅能增進對蝙蝠生物學的理解,還能為更廣泛的進化生物學和發育生物學領域提供寶貴的見解。

9. 蝙蝠的社會生活

蝙蝠的社會生活是一個豐富多彩且複雜的領域,展現了這些夜行動物驚人的社交能力和群體行為。許多蝙蝠物種都具有高度社會化的特徵,形成大小不一的群體,從小型家族群到包含數百萬個體的巨大聚集體。

群居行為在蝙蝠中非常普遍,這種行為為牠們提供了多方面的好處。例如,群體生活可以增加個體的保暖效果,降低被捕食的風險,並有助於信息的交換和學習。在一些大型群體中,如墨西哥自由尾蝠(Tadarida brasiliensis)的洞穴棲息地,數百萬隻蝙蝠共同生活,創造出獨特的微氣候和社會環境。

蝙蝠的社交網絡也相當複雜。研究發現,某些蝙蝠物種能夠在大群體中識別並維持長期的社交關係。例如,吸血蝠(Desmodus rotundus)會形成穩定的社交群體,甚至在食物匱乏時互相分享食物,展現了高度的親社會行為。

蝙蝠的溝通方式多種多樣,包括聲音、氣味和觸碰。除了用於回聲定位的超聲波,蝙蝠還能發出人耳可聽的各種聲音來進行社交互動。氣味在蝙蝠的社交生活中也扮演重要角色,特別是在識別群體成員和標記領地方面。

然而,並非所有蝙蝠都是群居動物。一些物種更傾向於獨居生活,只在交配季節或特定時期與其他個體互動。這種生活方式的多樣性反映了不同物種對環境的適應策略。

9.1 蝙蝠群居行為

蝙蝠的群居行為是這些夜行哺乳動物社會生活中最引人注目的特徵之一。這種行為不僅展現了蝙蝠驚人的社交能力,還反映了牠們對環境的適應策略。群居行為在蝙蝠中非常普遍,但不同物種的群居方式和規模可能有很大差異。

大型群居是許多蝙蝠物種的典型特徵。例如,墨西哥自由尾蝠(Tadarida brasiliensis)以其令人驚嘆的大規模群居而聞名。在美國德克薩斯州的布拉科洞穴(Bracken Cave),每年夏季都有多達2000萬隻這種蝙蝠聚集在一起,形成世界上最大的哺乳動物聚集地之一。這種大規模群居為蝙蝠提供了多方面的好處,包括降低被捕食的風險、提高保暖效果,以及促進社交學習和信息交流。

群居行為在蝙蝠的繁殖過程中扮演著關鍵角色。許多蝙蝠物種會形成所謂的「產房群」(maternity colonies),這是由懷孕和哺乳的雌性蝙蝠組成的群體。這些群體通常在春季或初夏形成,為幼崽提供了一個安全和穩定的生長環境。例如,北美小棕蝠(Myotis lucifugus)的產房群可能包含數百到數千隻雌性個體。這種群居方式不僅有助於調節棲息地的溫度,還能提高幼崽的存活率,因為群體中的成年蝙蝠可以互相幫助照顧幼崽。

蝙蝠的群居行為還表現在牠們的棲息地選擇上。不同物種可能選擇不同類型的群居場所。洞穴是許多蝙蝠物種喜愛的群居地點,因為洞穴能提供穩定的環境條件和良好的保護。例如,亞洲長翼蝠(Miniopterus schreibersii)經常在大型石灰岩洞穴中形成數十萬隻個體的巨大群體。除了自然洞穴,人造結構如廢棄的礦井、隧道,甚至是建築物的閣樓也常被蝙蝠用作群居場所。

群居行為對蝙蝠的社交學習和文化傳播有重要影響。研究發現,群居的蝙蝠能夠通過觀察和模仿同伴學習新的行為。例如,以色列的埃及果蝠(Rousettus aegyptiacus)被觀察到能夠通過社交學習掌握新的覓食技巧。這種能力使得有用的信息能夠在群體中快速傳播,提高整個群體的適應能力。

然而,群居生活也帶來了一些挑戰。大規模的群居可能增加疾病傳播的風險,也可能導致群體內部的競爭加劇。為了應對這些挑戰,蝙蝠演化出了複雜的社交行為和免疫機制。例如,一些群居蝙蝠物種會定期梳理自己和同伴的毛髮,這不僅有助於維持衛生,還能增強群體成員之間的社交聯繫。

群居行為在不同蝙蝠物種之間也存在顯著差異。一些物種可能終生群居,而另一些則可能只在特定季節形成群體。例如,歐洲的褐長耳蝠(Plecotus auritus)通常是獨居的,但在冬眠期間會形成小型群體。這種行為上的靈活性反映了蝙蝠對不同環境條件的適應能力。

蝙蝠的群居行為還受到環境因素的影響。氣候變化和人類活動可能對蝙蝠的群居模式產生深遠影響。例如,隨著城市化的推進,一些蝙蝠物種開始適應並利用人造環境作為新的群居場所。城市中的建築物、橋樑甚至是蝙蝠箱都成為了某些物種的重要棲息地。

群居行為對蝙蝠的能量平衡也有重要影響。通過群體聚集,蝙蝠可以顯著降低體溫調節的能量消耗。這在寒冷氣候下尤為重要,因為群體可以通過共同產生熱量來維持適宜的體溫。例如,在北美的一些蝙蝠洞穴中,冬眠的蝙蝠會緊密地聚集在一起,形成厚厚的「蝙蝠地毯」,這種行為能有效地減少每個個體的熱量損失。

蝙蝠的群居行為還與牠們的回聲定位能力密切相關。在大型群體中,蝙蝠必須能夠在嘈雜的聲學環境中準確定位。為此,一些群居蝙蝠物種演化出了特殊的聲音調整能力,能夠在群體飛行時避免相互干擾。例如,墨西哥自由尾蝠能夠微調其回聲定位聲波的頻率,以區分自己的回聲和同伴的聲音。

群居行為還影響了蝙蝠的繁殖策略。在一些大型群居物種中,雄性蝙蝠可能會形成所謂的「後宮」(harems),一個雄性與多個雌性配對。這種社會結構在某些果蝠物種中尤為常見。例如,巴布亞新幾內亞的錘頭果蝠(Hypsignathus monstrosus)的雄性會在樹上建立領地,吸引多達十幾隻雌性加入其「後宮」。

蝙蝠的群居行為還為生態系統提供了重要服務。大規模的蝙蝠群體能夠顯著影響當地的生態平衡。例如,在美國的一些農業地區,大型蝙蝠群體每晚可以消滅數噸害蟲,為農作物提供天然的病蟲害控制。此外,食果蝙蝠的大規模群體在種子傳播和森林更新中扮演著關鍵角色。

然而,蝙蝠的群居行為也使牠們面臨一些特殊的威脅。大規模群居使得整個群體容易受到棲息地破壞、疾病爆發或其他環境變化的影響。例如,北美的白鼻症(White-nose syndrome)疾病已經導致多個群居蝙蝠物種的數量急劇下降。這種情況凸顯了保護蝙蝠群居地的重要性。

研究蝙蝠的群居行為不僅有助於我們更好地理解這些獨特生物的生態學和行為學,還為其他領域提供了有價值的見解。例如,蝙蝠群體的自組織行為研究可能為人工智能和群體機器人技術提供靈感。此外,了解蝙蝠的群居動態對於制定有效的保護策略也至關重要,特別是在面對棲息地丟失和氣候變化等全球性挑戰時。

9.2 蝙蝠的溝通方式

蝙蝠的溝通方式是一個複雜而多樣的領域,展現了這些夜行動物驚人的社交能力和感官適應。作為高度社會化的生物,蝙蝠發展出了多種溝通策略,包括聲音、氣味、觸覺和視覺信號,以在黑暗環境中有效地交流信息。

聲音溝通無疑是蝙蝠最著名的交流方式。除了用於回聲定位的超聲波外,蝙蝠還能發出各種人耳可聽的聲音來進行社交互動。這些聲音的頻率和功能各不相同,從低沉的嘶吼到高頻的尖叫,每種聲音都有其特定的社交意義。例如,大棕蝠(Eptesicus fuscus)的雄性在求偶季節會發出特殊的「歌聲」來吸引雌性。這種「歌聲」比普通的回聲定位聲音更長,包含更多的頻率變化,可能傳達了雄性的體型、健康狀況等信息。

母蝙蝠和幼崽之間的聲音交流尤為重要。在大型的育兒群體中,母蝙蝠需要在數千隻同類中識別出自己的幼崽。為此,牠們發展出了獨特的「親子呼叫」系統。例如,墨西哥自由尾蝠(Tadarida brasiliensis)的母親和幼崽會互相發出特定的聲音,這些聲音包含了個體特有的「聲紋」,使得母子能夠在嘈雜的環境中相互辨認。

除了聲音,氣味也是蝙蝠重要的溝通媒介。許多蝙蝠物種擁有發達的氣味腺,能夠分泌具有特殊氣味的物質。這些氣味可用於標記領地、吸引異性或識別群體成員。例如,歐洲的大鼠耳蝠(Myotis myotis)的雄性在繁殖季節會分泌一種特殊的氣味,這種氣味不僅能吸引雌性,還能傳達雄性的健康狀況和遺傳品質。

在一些蝙蝠物種中,氣味標記還用於維護社會結構。例如,黃肩首葉蝠(Sturnira lilium)的雄性會用特殊的氣味標記自己的「後宮」成員,這種氣味可以持續數天,有助於維持群體的穩定性。

觸覺溝通在蝙蝠的近距離互動中扮演重要角色。蝙蝠的翼膜和面部都有豐富的觸覺感受器,使牠們能夠通過輕微的接觸傳達信息。在群居的蝙蝠中,互相梳理是一種常見的社交行為。這種行為不僅有助於保持衛生,還能增強群體成員之間的社交聯繫。例如,吸血蝠(Desmodus rotundus)經常互相梳理,這種行為被認為是建立和維持社交關係的重要方式。

視覺信號在蝙蝠的溝通中的作用常被低估,但研究表明,某些蝙蝠物種確實依賞視覺線索進行交流。雖然大多數蝙蝠在黑暗中活動,但牠們的眼睛仍能感知光線和運動。一些蝙蝠物種,特別是一些果蝠,擁有相對發達的視覺系統。例如,埃及果蝠(Rousettus aegyptiacus)能夠識別面部表情和肢體語言,這些視覺信號在近距離的社交互動中很重要。

蝙蝠的溝通系統還表現出驚人的適應性和靈活性。在嘈雜的環境中,如大型群居地,蝙蝠能夠調整自己的通信策略。例如,當聲音溝通受到干擾時,牠們可能會更多地依賴氣味或觸覺信號。這種多模式的溝通策略保證了信息的有效傳遞,即使在複雜的社交環境中也是如此。

有趣的是,一些蝙蝠物種還展現出了跨物種溝通的能力。例如,某些食蟲蝙蝠能夠識別其他動物的警報叫聲,並利用這些信息來避免危險。這種能力顯示了蝙蝠驚人的聽覺學習能力和對環境聲音的敏感度。

蝙蝠的溝通方式還與牠們的社會結構密切相關。在複雜的社會結構中,如一些果蝠的「後宮」系統,不同等級的個體可能會使用不同的溝通策略。優勢雄性可能會更多地使用響亮的聲音信號和明顯的氣味標記,而從屬個體則可能更依賴於較為隱蔽的溝通方式。

蝙蝠的溝通系統還顯示出驚人的學習能力。年輕的蝙蝠需要學習正確解讀和使用各種社交信號。這個學習過程通常從幼年開始,並持續到成年。例如,年輕的大褐蝠(Eptesicus fuscus)需要學習如何調整自己的回聲定位聲音,以適應不同的社交場景,如求偶或領地防衛。

蝙蝠的溝通方式還受到環境因素的影響。例如,在城市環境中生活的蝙蝠可能需要調整其聲音通信策略,以適應人為噪音的干擾。研究發現,一些城市蝙蝠物種會提高其回聲定位聲音的頻率或改變聲音的結構,以區分於背景噪音。

值得注意的是,蝙蝠的某些溝通方式可能對人類產生影響。例如,某些蝙蝠物種用於社交的低頻聲音可能會被人類誤解為攻擊性行為。了解這些溝通方式對於改善人蝙關係、推動蝙蝠保護工作具有重要意義。

研究蝙蝠的溝通方式不僅能幫助我們更好地理解這些神奇生物,還可能為其他領域提供啟發。例如,蝙蝠的聲波定位和通信系統研究可能為開發新型聲納技術或無線通信系統提供靈感。此外,了解蝙蝠如何在複雜的聲學環境中進行有效通信,可能為解決人類社會中的噪音污染問題提供新的思路。

蝙蝠的溝通方式是一個豐富多彩、充滿驚喜的研究領域。從超聲波到氣味信號,從觸覺互動到視覺線索,蝙蝠展現出了令人驚嘆的多模式通信能力。這些溝通策略不僅反映了蝙蝠的生態適應性,還揭示了動物行為和進化的深層奧秘。隨著研究技術的進步,我們對蝙蝠溝通世界的理解正在不斷深入,每一項新發現都進一步彰顯了這些夜行動物的智慧和複雜性。

9.3 蝙蝠的社交網絡

蝙蝠的社交網絡是一個複雜而引人入勝的研究領域,揭示了這些夜行動物驚人的社交智慧和群體動態。與人類社會類似,蝙蝠群體中存在著錯綜複雜的社交關係,這些關係構成了一個動態的網絡結構,影響著個體的生存、繁衍和整個群體的運作。

在大型的蝙蝠群落中,個體之間並非隨機相處,而是形成了有組織的社交網絡。這些網絡的結構可能因物種、環境條件和季節而異。例如,研究發現歐洲的大鼠耳蝠(Myotis myotis)在其棲息的洞穴中形成穩定的社交群體。這些群體通常由15至50隻個體組成,成員之間保持長期的社交聯繫。有趣的是,這些社交群體並非封閉的,個體可以在不同群體間自由移動,但仍傾向於與特定的同伴保持更緊密的聯繫。

蝙蝠的社交網絡在不同的生命階段和季節可能會發生顯著變化。在繁殖季節,許多蝙蝠物種的社交網絡變得更為複雜。以德國的巴氏鼠耳蝠(Myotis bechsteinii)為例,雌性在春季形成產房群體,這些群體內部的社交聯繫變得異常緊密。然而,有趣的是,這些緊密的社交關係並不僅限於血緣親屬。研究發現,即使是非親屬關係的個體也能形成穩定的社交紐帶,這種行為可能有助於提高整個群體的生存率。

食物分享是蝙蝠社交網絡中一個特別引人注目的現象,尤其在吸血蝠(Desmodus rotundus)中表現得最為明顯。這些蝙蝠形成了複雜的互惠系統,個體會與特定的同伴分享食物。這種行為不僅限於母子之間,非親屬個體之間也常見食物分享。長期研究顯示,這種互惠行為形成了穩定的社交紐帶,個體傾向於與曾經幫助過自己的同伴分享食物。這種社交網絡不僅增加了個體的生存機會,還強化了整個群體的凝聚力。

蝙蝠的社交網絡還表現在牠們的棲息地選擇和使用模式上。許多蝙蝠物種會定期更換棲息地,這種行為被稱為「營巢地轉換」。有趣的是,這種轉換並非隨機進行,而是遵循著社交網絡的結構。例如,澳大利亞的戈爾德氏裸背蝠(Chalinolobus gouldii)在轉換營巢地時,傾向於跟隨特定的社交夥伴。這種行為不僅有助於維持社交關係,還可能有助於信息的傳播,如新的優質棲息地的位置。

在一些蝙蝠物種中,社交網絡還與知識的傳播和學習密切相關。研究發現,以色列的埃及果蝠(Rousettus aegyptiacus)能夠通過社交網絡學習新的覓食技能。當一個個體發現新的食物來源時,這個信息會通過社交網絡迅速傳播。這種社交學習不僅提高了群體獲取食物的效率,還展示了蝙蝠驚人的認知能力和文化傳播潛力。

蝙蝠的社交網絡還在疾病傳播中扮演著關鍵角色。緊密的社交互動可能加速疾病在群體中的傳播,但同時,社交網絡的結構也可能影響疾病的傳播模式。例如,研究發現歐洲的小髯蝠(Myotis mystacinus)的社交網絡呈現模塊化結構,這種結構可能有助於限制疾病在整個群體中的快速蔓延。

有趣的是,蝙蝠的社交網絡還表現出性別差異。在許多物種中,雌性傾向於形成更穩定和緊密的社交關係,特別是在繁殖季節。相比之下,雄性的社交網絡可能更為鬆散,但在求偶季節會變得更為活躍。例如,在北美的小棕蝠(Myotis lucifugus)中,雌性在整個活動季節保持穩定的社交聯繫,而雄性則主要在求偶期間增加社交互動。

蝙蝠的社交網絡還受到個體特徵的影響。研究發現,個體的年齡、體型、健康狀況甚至個性都可能影響其在社交網絡中的位置。例如,年長和經驗豐富的個體可能在網絡中佔據更中心的位置,成為信息傳播和決策的關鍵節點。這種現象在一些長壽的大型蝙蝠物種中尤為明顯,如某些果蝠種類。

蝙蝠的社交網絡還展現出驚人的彈性。當面臨環境變化或干擾時,網絡結構可能會相應調整。例如,在棲息地受到破壞的情況下,一些物種能夠迅速重組社交網絡,以適應新的環境條件。這種適應性凸顯了蝙蝠社交行為的複雜性和重要性。

研究蝙蝠的社交網絡不僅有助於我們理解這些動物的行為和生態,還為保護工作提供了重要的指導。了解社交網絡的結構和功能可以幫助制定更有效的保護策略,特別是在面對棲息地破碎化和疾病傳播等威脅時。例如,識別網絡中的關鍵個體或群體可以幫助優先保護重要的社交單元,從而維持整個種群的穩定性。

此外,蝙蝠社交網絡的研究還為其他領域提供了有價值的見解。例如,蝙蝠如何在大型群體中維持高效的信息傳播和決策過程,可能為人類社會網絡的優化提供啟示。同時,蝙蝠社交網絡中表現出的自組織和適應性特徵,也為複雜系統理論和網絡科學提供了豐富的研究素材。

隨著研究方法的進步,特別是新型追蹤技術和數據分析工具的應用,我們對蝙蝠社交網絡的理解正在不斷深化。這些研究不僅揭示了蝙蝠社會生活的複雜性,還凸顯了這些夜行動物驚人的智慧和適應能力。蝙蝠的社交網絡是一個動態的、多層次的系統,反映了數百萬年進化過程中形成的精妙平衡。通過深入研究這些網絡,我們不僅能更好地理解和保護蝙蝠,還能從中汲取靈感,以應對人類社會中的諸多挑戰。

9.4 獨居vs群居蝙蝠

蝙蝠世界中的社會結構呈現出豐富的多樣性,從高度群居的物種到幾乎完全獨居的物種,展現了蝙蝠驚人的行為適應性。這種獨居與群居的光譜不僅反映了不同物種的生態需求,還揭示了蝙蝠如何應對各種環境挑戰。

獨居蝙蝠通常選擇單獨生活,僅在繁殖季節與其他個體有限互動。這種生活方式在某些食果蝙蝠和食蜜蝙蝠中較為常見。例如,澳大利亞的灰頭飛狐(Pteropus poliocephalus)大部分時間獨自覓食和休息,只在繁殖季節形成臨時聚集。獨居行為可能是對分散食物資源的適應,允許個體更有效地利用有限的資源而不必與同類競爭。

獨居蝙蝠面臨著獨特的挑戰。牠們必須單獨應對捕食者的威脅,這可能導致更高的警惕性和更複雜的逃避策略。例如,一些獨居的長舌蝠(Glossophaga)種類在覓食時會頻繁改變飛行模式,這可能是為了降低被捕食的風險。此外,獨居蝙蝠在尋找配偶和繁殖機會方面可能面臨更大的困難,這促使牠們發展出特殊的求偶策略,如更響亮的求偶叫聲或更顯著的氣味標記。

相比之下,群居蝙蝠形成大小不一的社群,從小型家族群到包含數百萬個體的巨大聚集體。群居行為在許多蝙蝠物種中普遍存在,特別是在洞穴棲息的蝙蝠中。例如,墨西哥自由尾蝠(Tadarida brasiliensis)以其令人驚嘆的大規模群居而聞名,單個洞穴中可容納多達數百萬隻個體。

群居為蝙蝠提供了多方面的好處。首先,它增加了個體的保暖效果,特別是在寒冷氣候或冬眠期間。群體中的個體通過緊密聚集來共同維持體溫,這種行為在小型蝙蝠物種中尤為重要,如北美的小棕蝠(Myotis lucifugus)。其次,群居可以降低被捕食的風險。大群體中的個體可以分攤警戒責任,同時群體的規模本身也可能嚇退一些捕食者。

群居蝙蝠還受益於信息共享和社交學習。例如,在一些穴居蝙蝠群體中,個體可以通過觀察同伴學習新的覓食地點或躲避危險的策略。這種社交學習在年輕蝙蝠適應環境的過程中尤為重要。此外,群居還為繁殖提供了更多機會,特別是在形成大型育兒群體時。

然而,群居生活也帶來了一些挑戰。大規模聚集可能增加疾病傳播的風險,也可能導致食物和棲息空間的競爭加劇。為了應對這些挑戰,群居蝙蝠演化出了複雜的社交行為和免疫機制。例如,一些群居物種會定期更換棲息地,這可能有助於減少寄生蟲的積累。

有趣的是,一些蝙蝠物種展現出介於獨居和群居之間的行為。這些物種可能在某些季節或生命階段形成群體,而在其他時期則更傾向於獨居。例如,歐洲的褐長耳蝠(Plecotus auritus)在夏季傾向於獨居或形成小群體,但在冬眠期間會聚集在一起。這種行為上的靈活性顯示了蝙蝠適應不同環境條件的能力。

獨居和群居行為還與蝙蝠的生態位(Niche)密切相關。通常,利用分散且難以預測的食物資源的物種更傾向於獨居。例如,許多專門捕食飛蛾的蝙蝠種類傾向於獨居,因為飛蛾的分布通常較為分散。相反,利用集中且可預測食物資源的物種更可能形成群體。這在一些專門捕食水面上昆蟲的蝙蝠中特別明顯,如水鼠耳蝠(Myotis daubentonii),它們經常在水體附近形成狩獵群體。

蝙蝠的社會性還與它們的認知能力密切相關。研究表明,高度社會化的蝙蝠物種通常具有更大的大腦皮層,這可能與處理複雜社交互動的需求有關。例如,吸血蝠(Desmodus rotundus)以其複雜的社交行為而聞名,包括食物分享和互惠行為,這些行為需要高度的認知能力和社交智慧。

環境因素也在塑造蝙蝠的社會行為中扮演重要角色。例如,在資源豐富的熱帶地區,一些蝙蝠物種可能全年保持群居狀態。而在資源較為有限的溫帶地區,同一物種可能表現出更多的獨居傾向或季節性的群居行為。氣候變化和人類活動也可能改變蝙蝠的社會行為模式。例如,隨著城市化的推進,一些原本較為獨居的物種可能開始適應並利用人造結構形成新的群居模式。

研究獨居和群居蝙蝠的行為不僅有助於我們理解這些動物的生態學和進化,還為保護工作提供了重要指導。例如,了解不同物種的社會需求可以幫助設計更有效的保護策略,如為群居物種保護重要的聚集地,或為獨居物種維護足夠大的活動範圍。

此外,比較獨居和群居蝙蝠的行為還為進化生物學提供了寶貴的研究模型。通過研究不同社會性水平的近緣物種,科學家們可以深入了解社會行為的演化過程及其對物種適應性的影響。這些研究不僅局限於蝙蝠學,還為理解其他動物,甚至人類社會行為的演化提供了洞見。

獨居和群居蝙蝠的研究也揭示了動物行為的複雜性和靈活性。即使在同一物種內,個體也可能根據環境條件和個體經歷表現出不同程度的社會性。這種行為上的可塑性凸顯了蝙蝠驚人的適應能力,同時也提醒我們在研究和保護這些動物時需要考慮到行為的多樣性和變異性。

10. 蝙蝠的遷徙與活動

蝙蝠的遷徙與活動是一個引人入勝的研究領域,展現了這些飛行哺乳動物的驚人適應能力和生態重要性。蝙蝠的活動模式從短距離的日常覓食到長距離的季節性遷徙,涵蓋了廣泛的空間和時間尺度。

許多蝙蝠物種進行季節性遷徙,以應對氣候變化和食物可用性的季節性波動。例如,北美的灰蝠(Lasiurus cinereus)每年可以遷徙數千公里,從北方的夏季棲息地飛到南方過冬。這種長距離遷徙不僅需要強大的飛行能力,還需要精確的導航技能。

蝙蝠的日常活動範圍也因物種而異。一些小型食蟲蝠可能在幾公里範圍內活動,而大型果蝠可能每晚飛行數十公里尋找食物。例如,埃及狐蝠(Rousettus aegyptiacus)已被觀察到在一晚內飛行超過100公里。

蝙蝠的遷徙和活動對生態系統有重要影響。遷徙蝙蝠可以傳播種子和花粉across廣闊的地理區域,對植物的基因流動和生態系統的連接性起著關鍵作用。同時,蝙蝠的活動也受到環境變化和人類活動的影響,如棲息地破碎化和光污染。了解蝙蝠的遷徙和活動模式對於制定有效的保護策略至關重要。

10.1 蝙蝠長距離遷徙

蝙蝠的長距離遷徙是一個令人驚嘆的自然現象,展現了這些飛行哺乳動物的非凡能力和適應性。與鳥類相似,某些蝙蝠物種每年會進行跨越數百甚至數千公里的長途旅行,以應對季節性的氣候變化和食物資源的波動。這種行為不僅對蝙蝠的生存至關重要,還對整個生態系統產生深遠影響。

北美的灰蝠(Lasiurus cinereus)是長距離遷徙蝙蝠的典型代表。這種蝙蝠每年可以遷徙高達4000公里,從加拿大和美國北部的夏季繁殖地飛到墨西哥和加利福尼亞南部的冬季棲息地。這段旅程不僅需要驚人的耐力,還需要精確的導航能力。研究表明,灰蝠可能利用地球磁場、星象,甚至是地標來指引方向。

歐洲的黃毛果蝠(Lasiurus ebenus)同樣展現出令人印象深刻的遷徙能力。這些蝙蝠從東歐和俄羅斯的夏季棲息地遷徙到巴爾幹半島和地中海地區過冬,往返距離可達1500公里以上。有趣的是,研究發現這些蝙蝠往往選擇在晴朗的夜晚飛行,這可能是為了利用星光進行導航。

墨西哥自由尾蝠(Tadarida brasiliensis)的遷徙行為也引起了科學家的極大興趣。這種蝙蝠以其大規模的群體遷徙而聞名,每年有數百萬隻個體從美國南部遷徙到墨西哥中部。這種集體遷徙不僅是一場視覺盛宴,還對生態系統產生重要影響。例如,這些蝙蝠在遷徙過程中每晚可以捕食數噸昆蟲,對農業害蟲的控制起到關鍵作用。

長距離遷徙對蝙蝠提出了極高的生理要求。為了應對這一挑戰,遷徙蝙蝠進化出了一系列適應性特徵。例如,許多遷徙蝙蝠種類具有較長的翼展和流線型的身體,這有助於提高飛行效率。此外,這些蝙蝠還能夠在遷徙前積累大量脂肪reserves,為長途飛行提供能量支持。

蝙蝠的長距離遷徙還涉及複雜的能量管理策略。研究發現,一些遷徙蝙蝠種類能夠在飛行過程中進入短暫的休眠狀態,稱為「日托」(torpor)。這種能力允許蝙蝠在飛行途中節省能量,特別是當牠們遇到不利的天氣條件時。例如,加拿大的蝠蛾(Lasionycteris noctivagans)在遷徙過程中經常利用這種策略來度過寒冷的夜晚。

長距離遷徙的蝙蝠面臨著諸多挑戰和威脅。首先是棲息地的喪失和破碎化。隨著人類活動的擴張,許多蝙蝠的中途停歇點和冬季棲息地被破壞,這使得遷徙變得更加困難和危險。其次,風能發電場的擴張對遷徙蝙蝠構成了新的威脅。研究表明,風力渦輪機每年可能導致數十萬隻遷徙蝙蝠死亡,主要是由於氣壓變化和直接碰撞造成的。

氣候變化也對蝙蝠的長距離遷徙產生深遠影響。隨著全球氣溫上升,一些蝙蝠物種的遷徙模式正在發生變化。例如,歐洲的某些蝙蝠種類正在縮短其遷徙距離,甚至完全放棄遷徙,選擇在原本的夏季棲息地過冬。這種行為變化可能導致食物網和生態系統的重大調整。

蝙蝠的長距離遷徙對生態系統具有重要意義。遷徙蝙蝠在旅途中傳播種子和花粉,對維持植物的基因多樣性和生態系統的連接性起著關鍵作用。例如,非洲的長舌果蝠(Megaloglossus woermanni)在其長距離遷徙過程中傳播多種熱帶植物的花粉,對森林的更新和維護至關重要。

研究蝙蝠的長距離遷徙面臨著諸多技術挑戰。由於蝙蝠體型小、夜間活動,傳統的追蹤方法往往難以應用。然而,近年來的技術進步為這一領域帶來了新的機遇。例如,微型GPS追蹤器的使用使科學家能夠詳細記錄個別蝙蝠的遷徙路線。同時,同位素分析技術也被用來研究蝙蝠的遷徙模式,通過分析蝙蝠毛髮中的同位素組成,科學家可以推斷出蝙蝠的出生地和遷徙歷史。

蝙蝠的長距離遷徙行為還引發了一系列有趣的進化問題。例如,為什麼某些蝙蝠種類進化出長距離遷徙行為,而近緣種類卻選擇留在原地冬眠?這種行為差異可能反映了不同的生存策略,也可能與物種的歷史分佈和氣候變化有關。研究這些問題不僅有助於我們理解蝙蝠的演化歷史,還能為理解其他動物的遷徙行為提供洞見。

保護遷徙蝙蝠面臨著獨特的挑戰,因為這需要跨國和跨地區的合作。例如,保護墨西哥自由尾蝠需要美國和墨西哥的共同努力,包括保護關鍵的棲息地、建立飛行走廊,以及減少人為干擾。此外,提高公眾對遷徙蝙蝠重要性的認識也是保護工作的關鍵部分。

蝙蝠的長距離遷徙還為生物導航研究提供了獨特的研究模型。與鳥類不同,蝙蝠主要依賴聽覺和回聲定位來感知環境。研究蝙蝠如何在長途飛行中保持方向感,可能為開發新型導航技術提供靈感。例如,了解蝙蝠如何利用地球磁場進行導航,可能對改進人造導航系統有所啟發。

蝙蝠的長距離遷徙是一個複雜而迷人的生物學現象,體現了這些動物驚人的適應能力和生態重要性。從北美的灰蝠到歐洲的黃毛果蝠,再到非洲的長舌果蝠,不同物種的遷徙行為展示了自然界的多樣性和韌性。隨著研究技術的進步和對這一現象理解的深入,我們不僅能更好地保護這些神奇的生物,還能從中汲取靈感,應對人類面臨的諸多挑戰。蝙蝠的長距離遷徙不僅是一個生物學奇蹟,更是生態系統健康和生物多樣性的重要指標。

10.2 蝙蝠季節性移動

蝙蝠的季節性移動是一個非常有趣且複雜的生態現象。這種行為不僅展現了蝙蝠對環境變化的適應能力,還反映了牠們在生態系統中的重要角色。

許多蝙蝠種類會根據季節變化進行不同程度的遷移。這種移動通常是為了尋找更適合的棲息地、覓食區或繁殖場所。季節性移動的距離和模式因蝙蝠種類、地理位置和環境條件而異,可能從幾公里到數百公里不等。

在溫帶地區,季節性移動往往與氣溫變化密切相關。當冬季來臨時,部分蝙蝠會遷移到較溫暖的地區,以避開嚴寒天氣和食物短缺的困境。例如,北美的灰蝠(Lasiurus cinereus)每年都會進行長達數千公里的南北遷徙,這是蝙蝠中最長的已知遷徙路線之一。

而在熱帶地區,蝙蝠的季節性移動則更多地受到降雨模式和食物可用性的影響。例如,非洲的稻草色果蝠(Eidolon helvum)會隨著雨季的變化在中非和西非之間進行大規模遷移,以追隨豐富的果實資源。

有些蝙蝠的季節性移動並不涉及長距離遷徙,而是在較小的範圍內進行高度和海拔的變化。在山區,一些蝙蝠種類會隨著季節在不同海拔之間移動。夏季時,牠們可能會選擇在較高海拔的涼爽環境中活動,而冬季則會下降到較低海拔的溫暖地區。

季節性移動對蝙蝠的生存和繁衍至關重要。通過這種行為,蝙蝠能夠有效地利用不同地區和時期的資源,同時避開不利的環境條件。例如,許多雌性蝙蝠會在春季遷移到特定的地區生育和撫養幼崽,這些地區通常擁有充足的食物和適宜的溫度條件。

然而,季節性移動也為蝙蝠帶來了諸多挑戰。長途遷徙需要消耗大量能量,使蝙蝠面臨飢餓和疲勞的風險。此外,在遷移過程中,蝙蝠還可能遇到各種天敵和自然災害的威脅。人為因素如風力發電場、高樓大廈等也可能對遷徙中的蝙蝠造成傷害。

蝙蝠的季節性移動行為對生態系統產生了深遠的影響。通過這種移動,蝙蝠在不同地區之間傳播花粉和種子,促進了植物的基因交流和分佈。同時,牠們也在不同區域間運輸養分,對維持生態平衡起到重要作用。

研究蝙蝠的季節性移動對於理解和保護這些神奇生物至關重要。科學家們使用各種先進技術,如無線電追蹤和同位素分析,來研究蝙蝠的移動模式。這些研究不僅幫助我們了解蝙蝠的生態學,還為制定有效的保護策略提供了重要依據。

蝙蝠的季節性移動行為也引發了一些有趣的科學問題。例如,蝙蝠如何在長途遷徙中進行導航?牠們是否有特定的遷徙路線?氣候變化會如何影響蝙蝠的季節性移動模式?這些問題仍然是當前研究的熱點。

隨著全球氣候變化和人類活動的加劇,蝙蝠的季節性移動面臨著新的挑戰。氣溫升高、極端天氣事件增加、棲息地破碎化等因素都可能影響蝙蝠的移動模式。因此,加強對蝙蝠季節性移動的研究和保護工作變得越來越重要。

10.3 蝙蝠日常活動範圍

蝙蝠的日常活動範圍是一個引人入勝的研究領域,它揭示了這些神秘夜行動物的生活方式和生態適應。蝙蝠的日常活動範圍指的是牠們在一天內活動和覓食的區域大小,這個範圍因種類、環境條件和季節而異,通常涵蓋了從棲息地到覓食區的區域。

了解蝙蝠的日常活動範圍對於生態學研究和保育工作至關重要。這些資訊能幫助我們更好地理解蝙蝠的生態需求,制定更有效的保護策略,並評估人類活動對蝙蝠棲息地的影響。

不同種類的蝙蝠有著迥異的日常活動範圍。一般來說,體型較大的蝙蝠活動範圍往往更廣。例如,狐蝠科(Pteropodidae)的一些大型果蝠,如澳洲的灰頭狐蝠(Pteropus

poliocephalus),每晚可以飛行超過50公里尋找食物。相比之下,一些小型的蝙蝠,如歐洲常見的普通長耳蝠(Plecotus auritus),其日常活動範圍可能只有幾百米到幾公里。

蝙蝠的日常活動範圍也受到牠們的飲食習慣和覓食策略的影響。食蟲蝙蝠通常需要在較大的區域內捕捉飛行昆蟲,因此活動範圍可能較大。例如,北美的大褐蝠(Eptesicus fuscus)每晚可能會飛行10公里或更遠的距離尋找昆蟲。相比之下,一些專門捕食靜止昆蟲的蝙蝠,如一些菊頭蝠科(Rhinolophidae)的成員,可能在較小的區域內活動。

食果蝙蝠的日常活動範圍則往往取決於果樹的分佈和果實的豐富程度。在果實豐富的季節,牠們的活動範圍可能相對較小,而在食物稀缺時期,牠們可能需要飛行更遠的距離尋找食物。例如,東南亞的長舌果蝠(Macroglossus sobrinus)在果實豐富時期的日常活動範圍可能只有幾百米,但在食物稀缺時可能擴大到數公里。

環境因素對蝙蝠的日常活動範圍也有重要影響。在開闊的草原或農田地區,蝙蝠可能需要飛行較長距離才能找到適合的覓食點。相比之下,在複雜的森林環境中,蝙蝠可能在較小的範圍內就能找到充足的食物資源。城市環境中的蝙蝠也有獨特的活動模式,牠們可能利用人工照明吸引的昆蟲,在較小的範圍內高效率地覓食。

季節變化同樣會影響蝙蝠的日常活動範圍。在繁殖季節,特別是對於哺乳期的雌性蝙蝠來說,牠們的活動範圍可能會縮小,以便經常回到育兒棲所照顧幼崽。例如,北美的印第安納蝙蝠(Myotis sodalis)在哺乳期的日常活動範圍可能只有2-3公里,遠小於非繁殖季節的活動範圍。

蝙蝠的日常活動範圍還與牠們的能量需求和代謝率密切相關。由於飛行消耗大量能量,蝙蝠必須在能量獲取和消耗之間取得平衡。這意味著牠們需要在盡可能小的範圍內獲得足夠的食物,以最大化能量效率。一些研究發現,蝙蝠會根據食物的分佈和豐富程度靈活調整其活動範圍。

研究蝙蝠的日常活動範圍需要運用多種先進技術。無線電遙測技術是最常用的方法之一,科研人員會在蝙蝠身上安裝微型發射器,追蹤牠們的移動軌跡。近年來,GPS追蹤技術的發展使得我們能夠更精確地記錄蝙蝠的位置和活動模式。此外,聲音監測和紅外相機等非侵入性方法也被廣泛應用於蝙蝠活動範圍的研究中。

蝙蝠的日常活動範圍對生態系統有著重要影響。通過在不同區域間移動,蝙蝠扮演著重要的生態角色,如授粉、種子傳播和害蟲控制。例如,在熱帶雨林中,一些大型果蝠可以在一晚內傳播數千顆種子,對維持森林生態系統的多樣性和更新至關重要。

人類活動對蝙蝠的日常活動範圍產生了深遠影響。城市化、農業擴張和森林砍伐等因素導致蝙蝠棲息地的破碎化,迫使牠們改變活動模式。一些適應能力強的蝙蝠種類可能會擴大活動範圍以尋找新的資源,而其他種類則可能因無法適應而面臨生存威脅。

了解蝙蝠的日常活動範圍對制定有效的保護策略至關重要。通過識別關鍵的覓食區和飛行通道,我們可以更好地規劃保護區和生態廊道,確保蝙蝠能夠自由地在棲息地和覓食區之間移動。此外,這些資訊還可以幫助我們評估風力發電場等人類設施對蝙蝠的潛在影響,並採取適當的緩解措施。

蝙蝠的日常活動範圍研究也揭示了牠們驚人的導航能力。許多蝙蝠能夠精確地記住複雜地形中的關鍵地標,並在黑暗中準確地找到回家的路。這種能力不僅體現了蝙蝠的智慧,也為我們研究動物導航和空間認知提供了寶貴的見解。

隨著研究技術的不斷進步,我們對蝙蝠日常活動範圍的理解正在不斷深化。這些知識不僅豐富了我們對這些神奇生物的了解,也為保護蝙蝠及其棲息地提供了重要的科學依據。通過持續的研究和保護工作,我們能夠更好地與這些夜空中的精靈和諧共處,確保牠們繼續在生態系統中發揮重要作用。

10.4 蝙蝠的導航能力

蝙蝠的導航能力是一個極為引人入勝的主題,展現了這些夜行動物的非凡智慧和適應能力。蝙蝠能在漆黑的夜空中精準飛行,躲避障礙物,並準確找到食物和棲息地,這種能力長期以來一直令科學家們著迷。

蝙蝠的導航系統主要依賴於回聲定位,這是牠們最為人知的能力。通過發出高頻聲波並接收回聲,蝙蝠能夠在三維空間中構建周圍環境的精確圖像。這種聲納系統的精確度令人驚嘆,使蝙蝠能夠在複雜的環境中靈活飛行,甚至能夠分辨出比人類頭髮還細的物體。

然而,回聲定位並非蝙蝠唯一的導航工具。研究發現,蝙蝠還利用多種感官和環境線索來輔助導航。視覺在某些情況下也扮演重要角色,特別是對於較大型的蝙蝠種類。例如,狐蝠科的成員主要依賴視覺和嗅覺來尋找食物和導航,而不使用回聲定位。

蝙蝠還能感知地球磁場,這種能力稱為磁感應。科學家們發現,一些蝙蝠種類體內含有磁鐵礦顆粒,這可能使牠們能夠像指南針一樣感知地球磁場的方向。這種能力對於長距離遷徙的蝙蝠尤為重要,幫助牠們在沒有明顯地標的情況下保持正確的飛行方向。

此外,蝙蝠還能利用天體導航。研究表明,一些蝙蝠種類能夠利用日落時的偏振光模式來校準自己的內部指南針。這種能力使牠們能夠在長距離飛行中保持方向感,即使在沒有明顯地標的開闊地區也能準確導航。

蝙蝠的空間記憶能力也是其導航系統的重要組成部分。牠們能夠記住複雜的三維地形和重要地標,形成一種心理地圖。這使得蝙蝠能夠在熟悉的區域快速且有效地飛行,即使在回聲定位信息有限的情況下也能找到回家的路。

蝙蝠的導航能力在不同種類之間存在顯著差異。例如,居住在複雜森林環境中的蝙蝠可能更依賴於精確的回聲定位來避開障礙物,而長距離遷徙的蝙蝠則可能更多地依賴磁感應和天體導航。這種多樣性反映了蝙蝠對不同生態環境的適應。

蝙蝠的導航能力還表現在牠們能夠靈活地應對不同的環境挑戰。在城市環境中,蝙蝠必須適應人造結構和光污染帶來的影響。有趣的是,一些研究發現城市中的蝙蝠可能利用街道燈光作為視覺參考點來輔助導航。

在洞穴環境中,蝙蝠展現出令人驚嘆的導航技能。牠們能夠在完全黑暗的複雜洞穴系統中精準飛行,避開岩壁和其他障礙物。這種能力不僅依賴於高度發達的回聲定位,還涉及對氣流、溫度和濕度變化的敏感感知。

蝙蝠的導航能力在遷徙過程中尤為重要。一些蝙蝠種類能夠進行長達數千公里的季節性遷徙,這要求牠們具備極高的導航精度。科學家們推測,遷徙蝙蝠可能綜合利用磁感應、天體導航和地標識別等多種方法來保持正確的飛行方向。

有趣的是,幼年蝙蝠的導航能力似乎部分來自於學習。研究發現,年輕的蝙蝠通過跟隨成年個體來學習重要的飛行路線和覓食區域。這種社會學習過程對於蝙蝠掌握複雜的導航技能至關重要。

蝙蝠的導航能力還體現在牠們能夠靈活地應對不同的天氣條件。即使在大風、降雨或霧天等不利條件下,許多蝙蝠仍能保持精確的飛行。這種適應能力部分歸功於牠們能夠根據環境條件調整回聲定位的頻率和強度。

研究蝙蝠的導航能力不僅有助於我們理解這些神奇生物,還為人類技術創新提供了靈感。例如,蝙蝠的回聲定位原理已被應用於開發無人機的避障系統和盲人導航輔助設備。

然而,人類活動對蝙蝠的導航能力也帶來了挑戰。光污染、噪音污染和電磁干擾等因素可能影響蝙蝠的正常導航。例如,某些人造光源可能干擾蝙蝠的日落導航校準過程,而強烈的人為噪音則可能干擾回聲定位。

為了更好地理解和保護蝙蝠的導航能力,科學家們正在使用越來越先進的研究方法。高精度GPS追蹤器、微型聲音記錄設備和腦活動監測技術等工具使我們能夠更深入地探索蝙蝠的導航機制。

蝙蝠的導航能力不僅僅是一個科學問題,它還與生態保護密切相關。了解蝙蝠如何在景觀中移動和導航,有助於我們設計更有效的保護策略,如保護關鍵的飛行通道和覓食區域。

蝙蝠驚人的導航能力是數百萬年進化的結果,體現了大自然的奇妙設計。這種能力使蝙蝠成為地球上最成功的哺乳動物之一,能夠適應各種生態環境。隨著研究的深入,我們對這些夜行動物的理解不斷加深,也更加認識到保護牠們及其棲息地的重要性。

11. 蝙蝠與其他生物的關係

蝙蝠與其他生物的關係是一個複雜而有趣的生態網絡,展示了自然界中物種間的相互依存和影響。作為夜行性哺乳動物,蝙蝠在生態系統中扮演著多重角色,與各種植物、昆蟲、微生物甚至其他脊椎動物都有著密切的聯繫。

在植物世界中,蝙蝠是重要的授粉者和種子傳播者。許多熱帶和亞熱帶地區的植物,如龍舌蘭、木棉和猴麵包樹等,都依賴蝙蝠進行授粉。蝙蝠在夜間飛行時,會將花粉從一朵花帶到另一朵花,促進植物的基因交流和繁衍。同時,食果蝙蝠在取食果實時會將種子帶到遠離母樹的地方,有助於植物的擴散和森林的更新。

在昆蟲控制方面,食蟲蝙蝠發揮著重要作用。一隻小型蝙蝠每晚可以捕食數百至上千隻昆蟲,有效控制農業害蟲和疾病傳播媒介的數量。例如,在美國德克薩斯州的布拉科河蝙蝠洞,每年夏季有數百萬隻墨西哥自由尾蝠(Tadarida brasiliensis)棲息,這些蝙蝠每晚可以捕食數噸昆蟲,為當地農業提供了巨大的經濟效益。

然而,蝙蝠也面臨著來自其他生物的威脅。猛禽、蛇類和一些哺乳動物都是蝙蝠的天敵。例如,貓頭鷹經常在蝙蝠離開洞穴時捕食牠們。此外,一些寄生蟲和病原體也以蝙蝠為宿主,形成複雜的共生關係。

蝙蝠與微生物的關係尤為引人注目。蝙蝠體內存在多種病毒,但蝙蝠本身通常不會發病,這種獨特的免疫機制引起了科學界的廣泛興趣。研究蝙蝠與病毒的共處機制,可能為人類應對病毒感染提供新的見解。

11.1 蝙蝠作為授粉者

蝙蝠作為授粉者在生態系統中扮演著獨特而重要的角色。這些夜行哺乳動物不僅是令人著迷的生物,還是許多植物物種繁衍和生存的關鍵。蝙蝠授粉,也被稱為蝠媒授粉,是一種植物利用蝙蝠傳播花粉的繁殖策略。