鳥類學(下)

Cluade Yeu Lin 永續社

第一章 鳥類的演化

第三章 鳥類多樣性與分類

第四章 羽毛與羽衣

第五章 鳥類飛行

第六章鳥類解剖學

鳥類解剖學是研究鳥類身體結構和功能的學科,它揭示了鳥類獨特的生理特徵以及這些特徵如何支持飛行和其他鳥類特有的行為。鳥類的身體結構經過數百萬年的演化,高度適應了飛行生活。

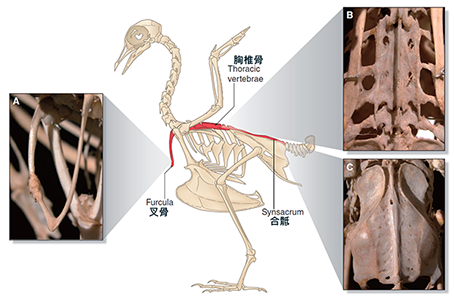

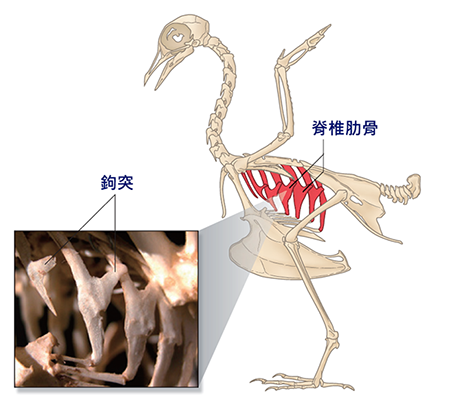

鳥類的骨骼系統是其解剖學中最引人注目的特徵之一。鳥類的骨骼輕巧而堅固,許多骨頭是中空的,這種結構稱為氣室骨(Pneumatic bone)。這不僅減輕了鳥類的體重,還與呼吸系統相連,提高了呼吸效率。鳥類的胸骨特別發達,形成了龍骨突(Keel),為強大的飛行肌肉提供了附著點。

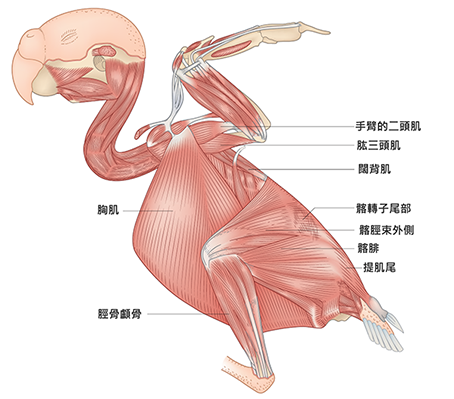

鳥類的肌肉系統也高度專門化,其中最顯著的是胸大肌,它是鳥類最大的肌肉,負責提供飛行所需的主要動力。此外,鳥類還擁有複雜的腿部和腳部肌肉系統,使牠們能夠在各種地形上行走、跳躍和抓握。

鳥類的呼吸系統是其解剖學中最獨特的部分之一。除了肺部外,鳥類還擁有一系列氣囊(Air sacs),這些氣囊與肺部共同工作,形成了高效的單向氣流系統。這種系統使鳥類能夠在高空飛行時仍然有效地呼吸,同時也有助於調節體溫。

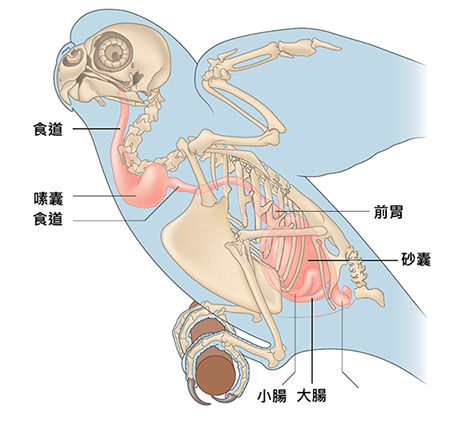

鳥類的消化系統也有其特殊之處。鳥類沒有牙齒,而是擁有一個肌肉發達的胃,稱為砂囊(Gizzard),用於研磨食物。一些鳥類還會吞食小石子來輔助消化。此外,鳥類的消化道相對較短,這有助於減輕飛行時的負重。

鳥類的感官系統中,視覺和聽覺特別發達。鳥類的眼睛通常較大,視力敏銳,許多種類能夠感知紫外線。鳥類的耳朵雖然外表不明顯,但聽覺能力通常很強,能夠精確定位聲音來源。

這些解剖學特徵共同構成了鳥類獨特的生理基礎,使牠們能夠適應各種環境並展現出令人驚嘆的飛行能力。理解鳥類解剖學不僅有助於我們更好地認識這些生物,也為生物工程和航空技術等領域提供了寶貴的靈感。

6.1 鳥類的骨骼系統

鳥類的骨骼系統是一個令人驚嘆的工程奇蹟,它完美地平衡了輕盈性和強度,使鳥類能夠實現飛行這一複雜的運動。這個系統經過數百萬年的演化,形成了一系列獨特的適應性特徵,使鳥類成為天空的主宰。鳥類的骨骼系統不僅支撐著身體,還與飛行、呼吸和新陳代謝等多個生理過程密切相關。

首先,鳥類骨骼最顯著的特徵是其輕盈性。與哺乳動物相比,鳥類的骨骼重量佔體重的比例要低得多。這種輕盈性主要歸功於骨骼的內部結構。大多數鳥類的骨骼是中空的,這種結構被稱為氣室骨(Pneumatic bone)。氣室骨內部充滿空氣,與鳥類的呼吸系統相連。這種設計不僅大大減輕了骨骼的重量,還提高了呼吸效率,使鳥類能夠在高空中維持高效的氧氣交換。

儘管骨骼輕盈,但鳥類的骨骼卻具有驚人的強度。這主要得益於骨骼的微觀結構。鳥類的骨骼由密集的骨小梁(Trabeculae)組成,這些骨小梁形成了一個複雜的網狀結構,大大增強了骨骼的強度和彈性。此外,鳥類骨骼中的鈣質含量通常高於哺乳動物,這進一步提高了骨骼的強度。

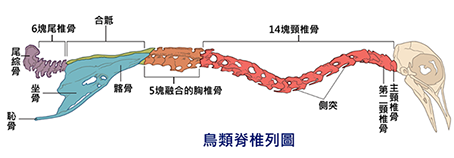

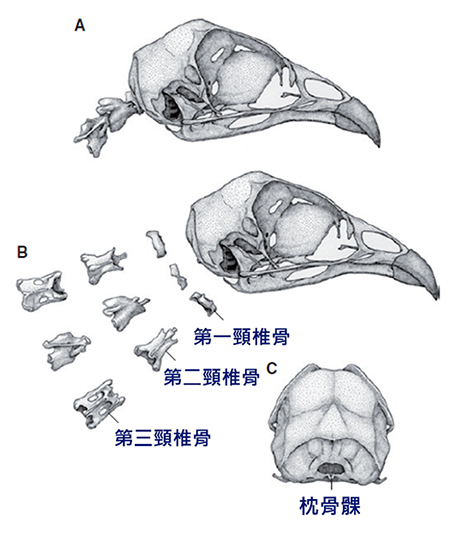

鳥類的脊柱也經過了特殊的改造。頸椎數量眾多且高度靈活,使鳥類能夠靈活地轉動頭部。有些鳥類,如貓頭鷹,甚至能夠將頭部旋轉270度。胸椎和腰椎大多融合在一起,形成一個堅固的背部骨架,為飛行提供了穩定的支撐。尾椎則退化成一個稱為尾綱骨(Pygostyle)的結構,支撐著尾羽。

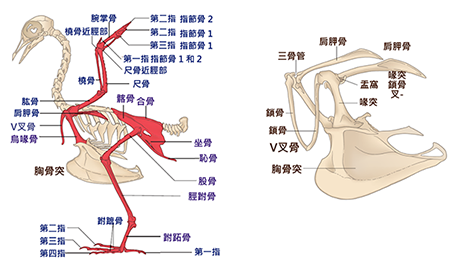

鳥類的胸骨是其骨骼系統中最引人注目的部分之一。胸骨高度發達,形成了一個突出的脊狀結構,稱為龍骨突(Keel)。龍骨突為強大的飛行肌肉提供了附著點,是鳥類實現有力飛行的關鍵結構。龍骨突的大小和形狀因鳥類種類而異,通常與飛行能力正相關。例如,蜂鳥等飛行能力極強的鳥類擁有特別發達的龍骨突,而像鴕鳥這樣的不會飛行的鳥類則完全缺乏龍骨突。

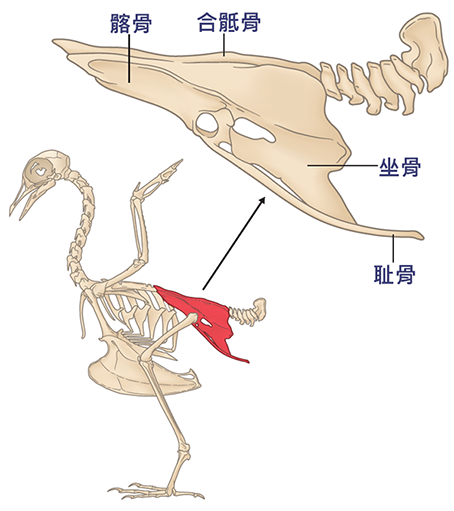

鳥類的肩胛骨、鎖骨和喙骨(Coracoid)共同形成了一個獨特的結構,稱為肩帶(Shoulder girdle)。這個結構為翅膀的運動提供了堅固的支撐點,同時也具有一定的彈性,能夠在飛行過程中吸收衝擊力。鎖骨融合形成了叉骨(Furcula),俗稱「許願骨」,它在飛行過程中起到了彈簧的作用,有助於維持翅膀的節奏運動。

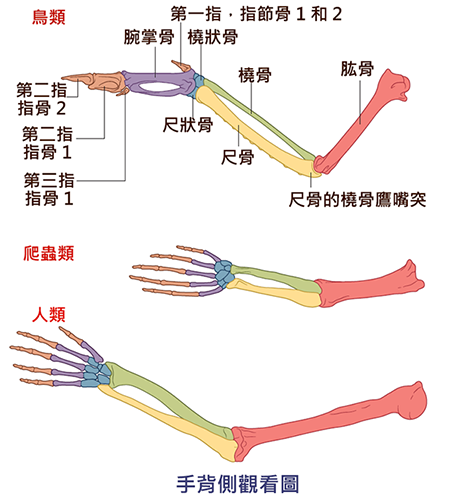

鳥類的翅膀骨骼結構也經過了顯著的改造。上臂骨、橈骨和尺骨與哺乳動物相似,但手部骨骼則大幅簡化和融合。這種簡化增強了翅膀的強度,同時也限制了其靈活性,使翅膀專門適應了飛行需求。

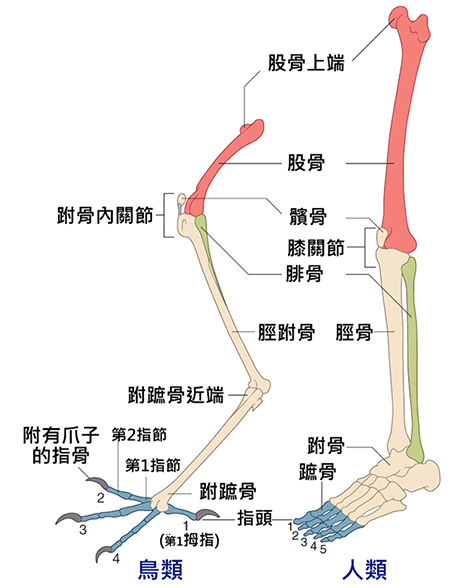

鳥類的腿部骨骼同樣經過了特殊的適應。大腿骨較短,而脛骨和腓骨則相對較長。這種結構使鳥類能夠在地面上高效地行走和跳躍。腳趾骨通常呈放射狀排列,有助於抓握和平衡。一些鳥類,如鸚鵡,甚至能夠靈活地使用腳來操作食物。

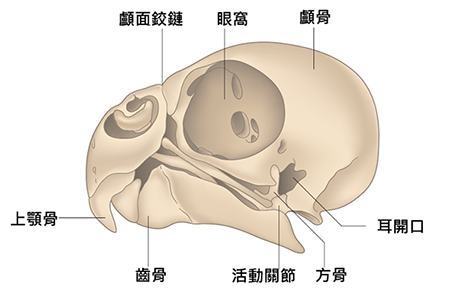

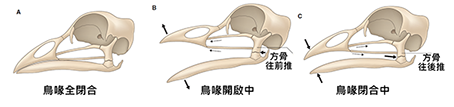

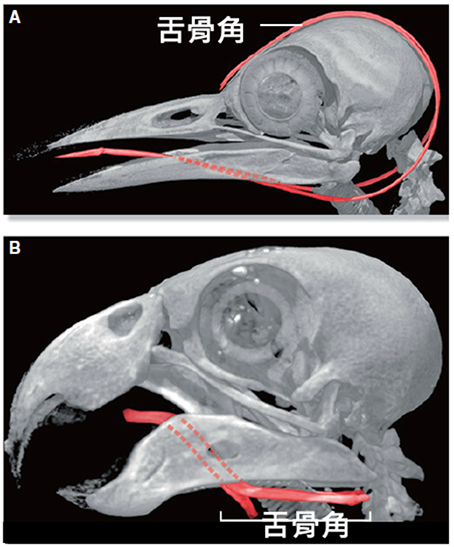

鳥類的頭骨結構也很獨特。頭骨輕盈而堅固,眼眶特別大,為大型眼球提供了空間。鳥類的上顎骨和下顎骨形成了喙,取代了牙齒的功能。喙的形狀和大小因鳥類的食性而異,從蜂鳥的細長喙到鵜鶘的大口袋狀喙,反映了不同鳥類的生態適應。

鳥類骨骼系統的另一個重要特徵是其快速的生長和修復能力。鳥類的骨骼生長速度遠快於哺乳動物,這使得幼鳥能夠在短時間內發育成熟並學會飛行。同時,鳥類的骨骼也具有很強的修復能力,能夠快速癒合骨折。這種能力對於經常面臨飛行風險的鳥類來說極為重要。

值得注意的是,鳥類骨骼系統的發展與其生活方式密切相關。例如,潛水鳥類如企鵝,其骨骼較為緻密,減少了浮力,有助於水下活動。而一些長途遷徙的鳥類,如北極燕鷗,則擁有特別輕盈的骨骼結構,使其能夠進行長時間的飛行。

鳥類骨骼系統還與其他生理系統緊密相連。例如,一些鳥類的長骨內部含有紅骨髓,是血細胞生成的重要場所。此外,鳥類的骨骼在鈣代謝中扮演著重要角色,特別是在產卵期間,骨骼會釋放大量鈣質用於蛋殼的形成。

鳥類骨骼系統的研究不僅對於理解鳥類生物學至關重要,還為多個領域提供了寶貴的啟示。例如,鳥類骨骼的輕盈而堅固的特性為航空材料的開發提供了靈感。骨骼的快速生長和修復能力也為醫學研究,特別是骨科領域提供了新的研究方向。

然而,鳥類骨骼系統的研究也面臨著一些挑戰。由於鳥類骨骼的脆弱性,化石記錄往往不夠完整,這使得研究鳥類骨骼系統的演化歷史變得困難。此外,不同種類鳥類之間骨骼結構的差異也為研究帶來了複雜性。

鳥類的骨骼系統是一個精妙複雜的系統,它不僅支撐著鳥類的身體,還為飛行、呼吸等關鍵生理功能提供了基礎。這個系統的每一個組成部分都經過了精心的演化調整,以適應飛行這一高度專門化的生活方式。通過研究鳥類的骨骼系統,我們不僅能更深入地理解這些神奇生物的生理結構,還能為生物力學、材料科學等領域提供新的思路和靈感。

6.12 鳥類的肌肉系統

鳥類的肌肉系統是一個精巧而強大的生物機械系統,它不僅支撐著鳥類的身體結構,還為飛行、行走、捕食等複雜行為提供動力。這個系統經過數百萬年的演化,形成了一系列獨特的適應性特徵,使鳥類能夠成為地球上最成功的飛行動物之一。鳥類的肌肉系統與其骨骼系統、神經系統和其他生理系統緊密協作,共同構成了一個高效的運動單元。

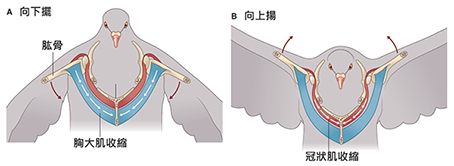

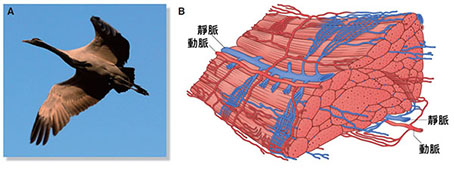

鳥類肌肉系統最顯著的特徵是其飛行肌肉。這些肌肉主要包括胸大肌(Pectoralis major)和胸小肌(Pectoralis minor)。胸大肌是鳥類體內最大、最強壯的肌肉,它負責下拉翅膀,產生飛行所需的主要動力。胸大肌通常佔鳥類總體重的15-25%,在一些飛行能力極強的鳥類中,這個比例甚至可以達到30%以上。胸小肌則負責上舉翅膀,雖然體積較小,但在飛行過程中同樣扮演著關鍵角色。這兩組肌肉的協調運動使鳥類能夠進行持續的翅膀拍打,實現穩定的飛行。

除了主要的飛行肌肉外,鳥類還擁有一系列輔助飛行的肌肉。這些肌肉包括肩胛提肌(Levator scapulae)、菱形肌(Rhomboid muscles)和斜方肌(Trapezius

muscles)等。這些肌肉協助控制翅膀的精細動作,使鳥類能夠在飛行過程中進行快速的方向調整和姿態控制。值得注意的是,不同種類的鳥類,根據其飛行方式的不同,這些輔助肌肉的發達程度也有所差異。例如,擅長滑翔的鳥類,如信天翁,其翅膀控制肌肉特別發達,使它們能夠長時間保持翅膀展開狀態。

鳥類的腿部和腳部肌肉系統同樣高度發達,這與鳥類多樣的運動需求有關。腿部主要的肌肉包括股四頭肌(Quadriceps)、腓腸肌(Gastrocnemius)和比目魚肌(Soleus)等。這些肌肉使鳥類能夠在地面上行走、跑動和跳躍。某些鳥類,如鴕鳥和雞,其腿部肌肉特別強壯,能夠支撐快速奔跑。而像鸚鵡這樣的鳥類,其腳部肌肉則特別靈活,能夠抓握和操作物體。

鳥類的頸部肌肉系統也值得特別關注。由於鳥類的頸椎數量眾多且高度靈活,其頸部肌肉系統複雜而精巧。這些肌肉使鳥類能夠靈活地轉動和伸展頭部,這在飛行、捕食和觀察環境時都非常重要。例如,貓頭鷹就擁有特別發達的頸部旋轉肌肉,使其能夠將頭部旋轉近270度。

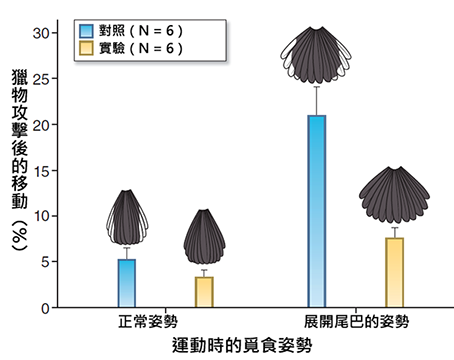

鳥類的尾部肌肉雖然相對較小,但在飛行過程中扮演著重要的平衡和轉向作用。這些肌肉控制著尾羽的展開和收縮,幫助鳥類在空中保持穩定,並進行精細的方向調整。在一些鳥類中,如孔雀,尾部肌肉還承擔著展示羽毛的功能,這在求偶行為中非常重要。

鳥類肌肉系統的另一個顯著特徵是其特殊的生理特性。鳥類的肌肉纖維通常比哺乳動物的更細、更短,這使得鳥類的肌肉能夠進行更快速的收縮。此外,鳥類肌肉中的線粒體密度較高,這提高了肌肉的能量代謝效率,使鳥類能夠維持長時間的高強度運動,如持續飛行或快速奔跑。

鳥類肌肉系統還具有獨特的溫度適應能力。許多鳥類的飛行肌肉能夠在較低的溫度下保持高效運作,這對於高空飛行或在寒冷環境中生存的鳥類尤為重要。某些鳥類,如蜂鳥,甚至能夠在夜間降低體溫進入一種類似冬眠的狀態,而在白天迅速恢復正常體溫和活動能力。

鳥類肌肉系統的發展與其生活方式和環境適應密切相關。例如,潛水鳥類如企鵝,其胸肌和腿部肌肉特別發達,使其能夠在水中快速遊動。而一些長途遷徙的鳥類,如北極燕鷗,則擁有特別耐久的飛行肌肉,能夠支持連續數天的飛行。

鳥類肌肉系統的能量供應主要依賴於其高效的心血管系統和呼吸系統。鳥類的心臟相對體型較大,跳動頻率高,能夠為高強度運動提供充足的血液供應。而鳥類獨特的氣囊呼吸系統則確保了飛行過程中的持續供氧,支持長時間的肌肉活動。

值得注意的是,鳥類肌肉系統的發展還與其新陳代謝和體溫調節密切相關。鳥類是恆溫動物,其體溫通常比哺乳動物高2-3度。維持這種高體溫需要大量能量,而肌肉活動是產生熱量的主要來源之一。因此,鳥類的肌肉系統不僅負責運動,還在體溫調節中扮演重要角色。

鳥類肌肉系統的研究不僅對於理解鳥類生物學至關重要,還為多個領域提供了寶貴的啟示。例如,鳥類飛行肌肉的高效運作機制為開發新型機械驅動系統提供了靈感。鳥類肌肉的快速恢復能力和耐久性也為運動醫學和肌肉疾病研究提供了新的思路。

然而,鳥類肌肉系統的研究也面臨一些挑戰。由於鳥類體型通常較小,對其活體肌肉系統進行非侵入性研究較為困難。此外,不同種類鳥類之間肌肉系統的差異也為研究帶來了複雜性。

鳥類的肌肉系統是一個精妙複雜的系統,它不僅為鳥類的各種運動提供動力,還與其他生理系統緊密協作,共同支持鳥類的生存和繁衍。這個系統的每一個組成部分都經過了精心的演化調整,以適應飛行、奔跑、游泳等多樣化的運動需求。通過研究鳥類的肌肉系統,我們不僅能更深入地理解這些神奇生物的運動機制,還能為生物力學、運動科學等領域提供新的思路和靈感。鳥類肌肉系統的研究不僅有助於我們更好地保護和管理野生鳥類,還可能為人類在運動訓練、肌肉疾病治療等方面帶來重要啟示。

6.13 鳥類的呼吸系統

鳥類的呼吸系統是自然界中最為獨特和高效的呼吸機制之一,它不僅支持鳥類的高速飛行,還為其高代謝率和體溫調節提供了必要的基礎。這個系統經過長期演化,形成了一系列令人驚嘆的適應性特徵,使鳥類能夠在各種環境中生存並進行長時間的高強度活動。

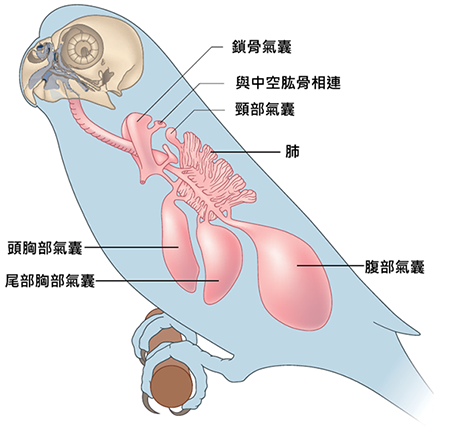

鳥類呼吸系統的核心特徵是其獨特的氣囊(Air sacs)結構。與哺乳動物僅有肺部不同,鳥類除了擁有一對肺臟外,還有多個氣囊分佈在體內不同位置。這些氣囊通常包括頸部氣囊、前胸氣囊、後胸氣囊和腹部氣囊。氣囊系統與肺部共同構成了一個複雜而高效的呼吸網絡。

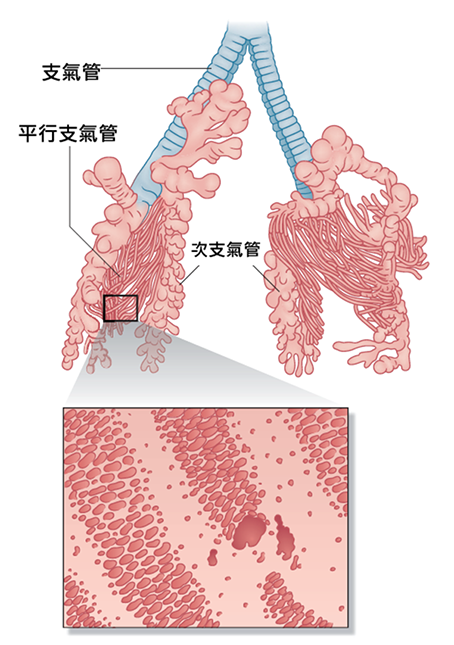

鳥類的肺部結構也與哺乳動物有顯著不同。鳥類的肺部相對較小且結構緻密,內部由大量細小的空氣毛細管(Parabronchi)組成。這些空氣毛細管形成了一個複雜的網絡,大大增加了氣體交換的表面積。與哺乳動物的肺泡不同,鳥類的空氣毛細管是開放式的,允許空氣連續流動,這大大提高了氧氣吸收的效率。

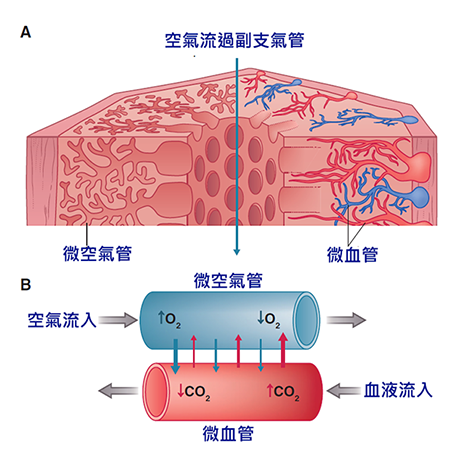

鳥類呼吸系統最顯著的特徵是其獨特的呼吸機制,稱為"雙向流動系統"(Bidirectional flow system)。在這個系統中,空氣在肺部內始終保持單一方向流動,與血液的流動方向相反,形成了一個高效的逆流交換系統。這種機制使得鳥類能夠從吸入的空氣中提取更多的氧氣,呼吸效率遠高於哺乳動物。

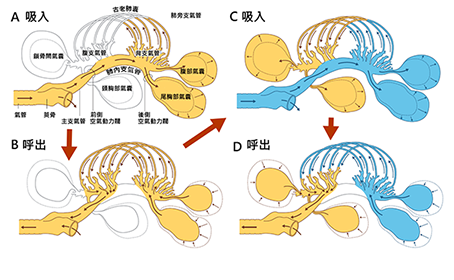

鳥類的呼吸過程分為兩個階段:吸氣和呼氣。在吸氣階段,空氣首先進入後部氣囊(後胸氣囊和腹部氣囊),然後在下一次呼吸週期中被推入肺部。在呼氣階段,前一次呼吸週期中進入肺部的空氣被推入前部氣囊(頸部氣囊和前胸氣囊),然後被排出體外。這種複雜的氣流模式確保了肺部內空氣的持續單向流動,大大提高了氧氣吸收的效率。

鳥類呼吸系統的另一個獨特之處在於其與骨骼系統的緊密聯繫。許多鳥類的骨骼是中空的,稱為氣室骨(Pneumatic bones),這些骨骼與氣囊系統相連。這種結構不僅減輕了鳥類的體重,有利於飛行,還增加了呼吸系統的容量,進一步提高了呼吸效率。

鳥類呼吸系統的高效性還體現在其快速的呼吸頻率上。大多數鳥類的呼吸頻率遠高於體型相近的哺乳動物。例如,一隻小型鳥類在休息時的呼吸頻率可能高達每分鐘60-80次,而在飛行時可能會更高。這種快速的呼吸頻率配合高效的氣體交換機制,使鳥類能夠滿足高強度運動的氧氣需求。

鳥類呼吸系統的另一個重要功能是體溫調節。由於鳥類缺乏汗腺,呼吸系統成為其主要的散熱途徑之一。通過增加呼吸頻率,鳥類可以加速體內熱量的散失。某些鳥類,如鴿子,還會通過張開嘴巴急促呼吸(俗稱"喘氣")來加速散熱。這種機制在炎熱環境中對鳥類的生存至關重要。

鳥類呼吸系統的效率還體現在其對高海拔環境的適應能力上。一些鳥類,如安第斯禿鷲,能夠在海拔5000米以上的稀薄空氣中飛行。這種能力得益於其高效的氧氣吸收機制和對低氧環境的特殊適應。研究發現,高海拔鳥類的血紅蛋白對氧氣的親和力更高,能夠在低氧環境中更有效地攝取氧氣。

鳥類呼吸系統的發展與其生活方式和環境適應密切相關。例如,潛水鳥類如企鵝,其呼吸系統經過特殊改造,能夠在水下憋氣較長時間。這些鳥類的氣囊容量相對較小,而肌肉中的肌紅蛋白含量較高,使其能夠在水下儲存更多氧氣。

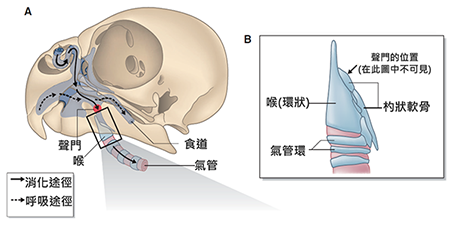

鳥類呼吸系統的另一個有趣特徵是其在發聲中的作用。許多鳥類利用呼出的氣流通過特殊的發聲器官(鳴管)產生各種聲音。鳥類複雜的呼吸系統允許它們在吸氣和呼氣過程中都能發聲,這是許多鳥類能夠持續長時間鳴叫的原因。

鳥類呼吸系統的研究不僅對於理解鳥類生物學至關重要,還為多個領域提供了寶貴的啟示。例如,鳥類高效的氣體交換機制為開發新型人工肺和呼吸輔助設備提供了靈感。鳥類呼吸系統對高海拔環境的適應性研究也為人類高原醫學提供了新的思路。

然而,鳥類呼吸系統的研究也面臨一些挑戰。由於鳥類呼吸系統的複雜性和動態性,對其進行活體研究較為困難。此外,不同種類鳥類之間呼吸系統的差異也為研究帶來了複雜性。

鳥類的呼吸系統還與其免疫系統密切相關。研究發現,鳥類的氣囊系統不僅參與呼吸,還在免疫防禦中發揮重要作用。氣囊內壁含有大量免疫細胞,能夠捕獲和清除吸入的病原體,為鳥類提供了一道額外的防禦屏障。

值得注意的是,鳥類高效的呼吸系統也使其對空氣污染特別敏感。研究表明,鳥類可能比哺乳動物更容易受到空氣污染的影響,這使得鳥類成為環境污染的重要指示物種。

鳥類的呼吸系統是一個精妙複雜的系統,它不僅為鳥類的高強度活動提供了必要的氧氣供應,還與體溫調節、發聲和免疫防禦等多個生理功能密切相關。這個系統的每一個組成部分都經過了精心的演化調整,以適應飛行、潛水等多樣化的生活方式。通過研究鳥類的呼吸系統,我們不僅能更深入地理解這些神奇生物的生理機制,還能為醫學、工程等領域提供新的思路和靈感。鳥類呼吸系統的研究不僅有助於我們更好地保護和管理野生鳥類,還可能為人類在呼吸系統疾病治療、高原適應等方面帶來重要啟示。

6.14 鳥類的消化系統

鳥類的消化系統是一個高效而獨特的生理機制,它不僅支援鳥類的高代謝需求,還適應了飛行生活的特殊要求。這個系統經過長期演化,形成了一系列令人驚嘆的適應性特徵,使鳥類能夠快速處理多樣化的食物,並在飛行時保持輕盈。

鳥類消化系統的起點是喙。與哺乳動物的牙齒不同,鳥類使用硬質的喙來獲取和初步處理食物。喙的形狀和大小因鳥類的食性而異,反映了不同種類鳥類對特定食物的適應。例如,食肉鳥類如鷹隼類擁有鉤狀的喙,適合撕裂肉類;而種子食性的鳥類如雀科鳥類則擁有短而堅硬的喙,適合剝開種子外殼。

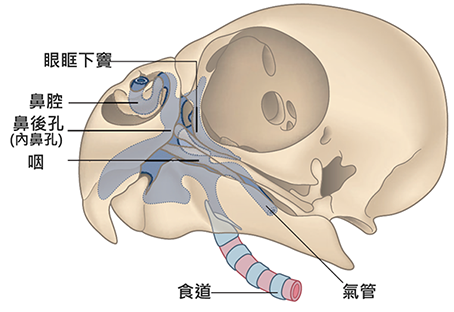

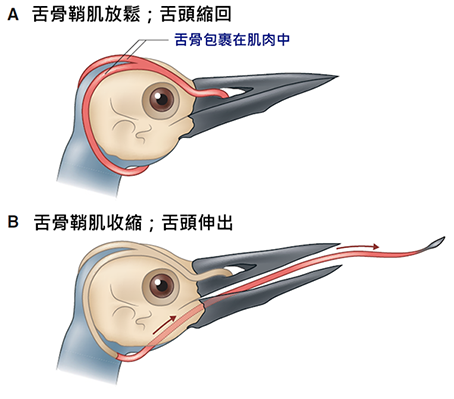

食物經過喙的初步處理後進入口腔。鳥類的口腔結構相對簡單,大多數鳥類缺乏哺乳動物常見的軟顎。然而,鳥類的舌頭結構多樣,適應不同的取食方式。例如,啄木鳥擁有極長的舌頭,能夠伸入樹洞捕捉昆蟲;而蜂鳥的舌頭則呈管狀,適合吸食花蜜。

從口腔,食物經過食道進入消化道。許多鳥類的食道中有一個特殊的擴張部分,稱為嗉囊(Crop)。嗉囊的主要功能是暫時儲存食物,使鳥類能夠快速攝取大量食物,然後在安全的地方慢慢消化。這個特徵對於需要在開闊地帶快速覓食的鳥類特別重要。某些鳥類,如鴿子,還能在嗉囊中產生特殊的分泌物(俗稱「鴿乳」)來餵養幼鳥。

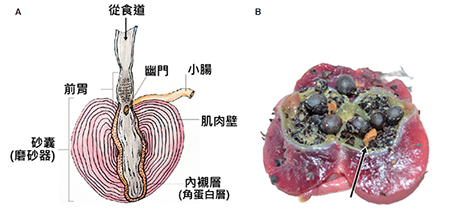

食物離開嗉囊後進入胃部。鳥類的胃通常分為兩個部分:腺胃(Proventriculus)和砂囊(Gizzard)。腺胃負責分泌消化酶和胃酸,開始食物的化學消化過程。砂囊則是鳥類消化系統中最為獨特的結構之一。它是一個肌肉發達的器官,內壁覆蓋著角質層,能夠強力研磨食物。許多鳥類,特別是食用堅硬食物的種類,會主動吞食小石子,這些石子留在砂囊中輔助食物的研磨。砂囊的存在使得鳥類能夠有效地消化各種堅硬的食物,如種子和昆蟲外骨骼,而無需依賴牙齒。

經過砂囊研磨的食物進入小腸。鳥類的小腸相對較短,這是對飛行生活的一種適應,有助於減輕體重。儘管長度較短,鳥類小腸的內壁佈滿絨毛,大大增加了吸收表面積,確保了高效的營養吸收。在小腸中,來自胰臟和肝臟的消化酶進一步分解食物。鳥類的胰臟相對較大,反映了其快速消化和高代謝率的需求。

鳥類的肝臟也扮演著重要角色。除了產生膽汁輔助脂肪消化外,肝臟還負責解毒和儲存能量。鳥類的肝臟能夠快速將多餘的糖分轉化為脂肪儲存,這對於需要長時間飛行的鳥類尤為重要。

大腸在鳥類消化系統中相對較短且功能有限。與哺乳動物不同,大多數鳥類缺乏明顯的結腸,這可能是為了減輕飛行時的負重。然而,某些食草性鳥類,如鴕鳥,擁有相對發達的大腸,用於發酵植物纖維。

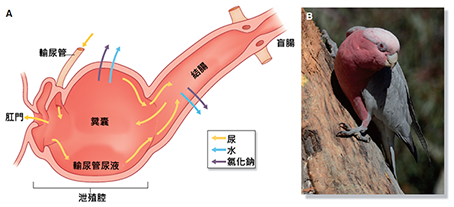

鳥類消化系統的終點是泄殖腔(Cloaca),這是一個多功能腔室,不僅排出糞便,還負責排尿和生殖功能。泄殖腔的存在使得鳥類能夠同時排出糞便和尿液,這種結構簡化了排泄系統,有利於減輕體重。

鳥類消化系統的一個顯著特徵是其快速的消化速度。大多數小型鳥類能夠在幾小時內完成整個消化過程。這種快速消化能力使鳥類能夠頻繁進食,滿足其高代謝率的需求。某些鳥類,如蜂鳥,甚至需要幾乎不間斷地進食以維持其極高的能量消耗。

鳥類消化系統的效率還體現在其對食物的高利用率上。許多鳥類能夠從看似營養價值不高的食物中提取足夠的能量和營養。例如,某些海鳥能夠從魚類中提取油脂,不僅用於自身營養,還用於餵養幼鳥。

值得注意的是,鳥類消化系統的功能和結構會隨季節變化而調整。例如,許多遷徙鳥類在遷徙季節前會增加脂肪儲存,其消化系統會相應調整以提高脂肪吸收和儲存的效率。同樣,在繁殖季節,某些鳥類的消化系統會發生變化以適應餵養幼鳥的需求。

鳥類消化系統的另一個有趣特徵是其在某些情況下的可逆性。一些鳥類,如貓頭鷹,能夠將不能消化的食物殘渣(如骨頭和毛髮)以食丸的形式從口中吐出。這種機制不僅幫助鳥類清理消化系統,還為研究者提供了瞭解鳥類食性的重要線索。

鳥類消化系統的研究不僅對於理解鳥類生物學至關重要,還為多個領域提供了寶貴的啟示。例如,鳥類高效的消化機制為開發新型營養吸收技術提供了靈感。鳥類砂囊的研究也為工業研磨技術帶來了新的思路。

然而,鳥類消化系統的研究也面臨一些挑戰。由於鳥類體型通常較小,對其活體消化系統進行非侵入性研究較為困難。此外,不同種類鳥類之間消化系統的差異也為研究帶來了複雜性。

鳥類的消化系統還與其免疫系統密切相關。研究發現,鳥類的腸道免疫系統在抵抗病原體入侵方面發揮著重要作用。某些鳥類,如雞,還擁有特殊的免疫器官法氏囊(Bursa of Fabricius),這在哺乳動物中是不存在的。

值得一提的是,鳥類消化系統的特性也使其成為某些疾病的潛在宿主。例如,禽流感病毒能夠在鳥類的腸道中繁殖,這與鳥類特殊的消化系統結構有關。理解這些特性對於預防和控制禽類疾病至關重要。

鳥類的消化系統是一個精妙複雜的系統,它不僅高效地處理和吸收食物,還適應了飛行生活的特殊要求。這個系統的每一個組成部分都經過了精心的演化調整,以適應不同鳥類的食性和生活方式。通過研究鳥類的消化系統,我們不僅能更深入地理解這些神奇生物的生理機制,還能為營養學、醫學等領域提供新的思路和靈感。鳥類消化系統的研究不僅有助於我們更好地保護和管理野生鳥類,還可能為人類在營養吸收、消化系統疾病治療等方面帶來重要啟示。

6.15 鳥類的泌尿生殖系統

鳥類的泌尿生殖系統是一個高度專門化的生理系統,它不僅負責排泄代謝廢物和維持水鹽平衡,還承擔著繁衍後代的重要任務。這個系統經過長期演化,形成了一系列獨特的適應性特徵,以適應飛行生活的需求和鳥類特有的生理特性。

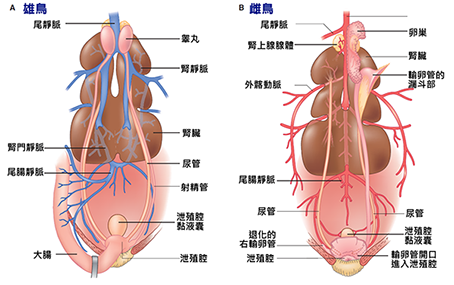

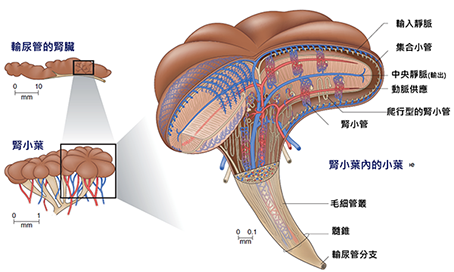

鳥類的泌尿系統主要由腎臟、輸尿管和泄殖腔組成。與哺乳動物不同,鳥類沒有膀胱,這是對飛行生活的一種適應,可以減輕體重。鳥類的腎臟位於骨盆腔內,呈扁平狀,通常分為三葉。這種結構使腎臟能夠緊貼在體腔內壁,減少飛行時的晃動。

鳥類腎臟的內部結構也有其特殊之處。鳥類腎臟中的腎單位(Nephron)分為兩種類型:哺乳型腎單位和爬行型腎單位。哺乳型腎單位類似於哺乳動物的腎單位,負責濾過血液和重吸收水分。爬行型腎單位則是鳥類特有的,它能夠分泌尿酸,這是鳥類主要的含氮廢物。這種雙重系統使鳥類能夠根據體內水分狀況靈活調節尿液濃度。

鳥類排泄含氮廢物的主要形式是尿酸,而不是尿素。尿酸在水中的溶解度較低,可以以半固體狀態排出,這大大減少了水分的損失。這種適應對於生活在乾旱環境或海洋環境中的鳥類尤為重要,使它們能夠更有效地保存體內水分。

從腎臟產生的尿液通過輸尿管直接進入泄殖腔。泄殖腔是鳥類泌尿生殖系統的一個關鍵結構,它不僅接收尿液,還是消化系統和生殖系統的終點。這種結構簡化了鳥類的排泄系統,有利於減輕體重。

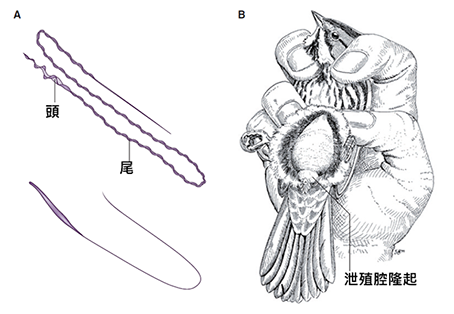

鳥類的生殖系統同樣具有獨特之處。大多數鳥類的雄性只有左側睪丸發育,右側睪丸通常退化或極小。這種非對稱性被認為是對飛行適應的結果,可以減輕體重並優化身體平衡。睪丸的大小會隨季節變化而顯著改變,在繁殖季節會明顯增大。

雄鳥通常沒有外生殖器,只有少數例外,如鴨子和鴕鳥。大多數雄鳥通過將泄殖腔緊貼雌鳥的泄殖腔來進行交配,這種方式被稱為"泄殖腔吻合"。這種交配方式快速而高效,適合飛行動物的需求。

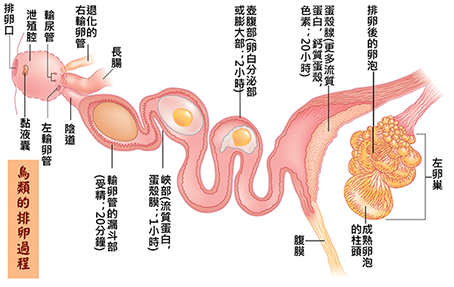

雌鳥的生殖系統通常只有左側卵巢和輸卵管發育,右側器官在胚胎期就已退化。這種非對稱性同樣被認為是對飛行的適應。卵巢負責產生卵子和分泌雌激素,而輸卵管則負責接收卵子、進行受精、形成蛋白和蛋殼。

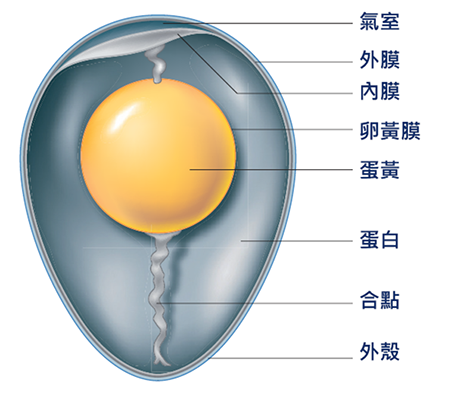

鳥類的輸卵管結構複雜,分為幾個不同功能的部分。最上端是漏斗部,負責接收從卵巢排出的卵子。接下來是膨大部,在這裡進行受精和蛋白質的分泌。然後是峽部,負責形成蛋膜。最後是子宮部和陰道部,負責形成蛋殼和產卵。整個過程高度協調,能夠在短時間內完成一個完整雞蛋的形成。

鳥類的繁殖策略多樣,反映在其生殖系統的生理特性上。有些鳥類是季節性繁殖者,其生殖器官會隨季節變化而改變大小和活性。而一些熱帶鳥類則可能全年繁殖,其生殖系統保持持續活躍狀態。

鳥類特有的內分泌系統也與其泌尿生殖系統密切相關。例如,鳥類沒有哺乳動物常見的醛固酮,而是依賴精氨酸加壓素來調節水鹽平衡。這種hormone能夠影響腎臟的水分重吸收,幫助鳥類應對不同環境下的水分需求。

鳥類的泌尿生殖系統還展現出驚人的適應能力。例如,某些遷徙鳥類能夠在飛行過程中大幅減少尿液產生,以節省能量和水分。一些海鳥,如信天翁,甚至進化出了特殊的鹽腺,能夠排出過量的鹽分,這使它們能夠飲用海水而不會脫水。

值得注意的是,鳥類的泌尿生殖系統對環境壓力特別敏感。環境污染、氣候變化等因素都可能對鳥類的生殖能力產生顯著影響。例如,某些環境激素可能幹擾鳥類的內分泌系統,影響生殖器官的發育和功能。因此,鳥類常被用作環境健康的指示物種。

鳥類泌尿生殖系統的研究不僅對於理解鳥類生物學至關重要,還為多個領域提供了寶貴的啟示。例如,鳥類高效的水分保存機制為開發新型脫水技術提供了靈感。鳥類快速形成蛋殼的能力也為材料科學帶來了新的研究方向。

然而,鳥類泌尿生殖系統的研究也面臨一些挑戰。由於系統的複雜性和鳥類體型的限制,對活體進行深入研究較為困難。此外,不同種類鳥類之間泌尿生殖系統的差異也為研究帶來了複雜性。

鳥類的泌尿生殖系統還與其免疫系統有著密切的聯繫。例如,鳥類的輸卵管不僅負責蛋的形成,還在抵抗病原體入侵方面發揮重要作用。研究發現,輸卵管能夠產生多種抗菌蛋白,這些蛋白被包裹在蛋白質中,為未來的胚胎提供保護。

在進化的角度來看,鳥類泌尿生殖系統的特徵反映了它們與爬行動物的共同祖先。例如,鳥類和爬行動物都有泄殖腔,這是它們共同的原始特徵。然而,鳥類的系統經過了進一步的特化,以適應飛行生活的需求。

鳥類的泌尿生殖系統在不同種類之間也存在顯著差異,反映了它們對不同生態位的適應。例如,企鵝等海鳥的腎臟結構特殊,能夠在飲用海水的情況下維持水鹽平衡。而生活在乾旱地區的鳥類,如鴕鳥,則進化出了特殊的腎臟結構,能夠產生高度濃縮的尿液。

鳥類泌尿生殖系統的研究對於野生動物保護也有重要意義。通過研究鳥類的生殖生理,科學家們能夠開發出更有效的繁殖技術,幫助瀕危鳥類的種群恢復。同時,對鳥類泌尿系統的研究也有助於監測環境污染對野生動物的影響。

鳥類的泌尿生殖系統是一個精妙複雜的系統,它不僅高效地處理代謝廢物和維持水鹽平衡,還完美地適應了飛行生活的需求和鳥類特有的繁殖方式。這個系統的每一個組成部分都經過了精心的演化調整,以適應不同鳥類的生活環境和生理需求。通過研究鳥類的泌尿生殖系統,我們不僅能更深入地理解這些神奇生物的生理機制,還能為醫學、環境科學等領域提供新的思路和靈感。鳥類泌尿生殖系統的研究不僅有助於我們更好地保護和管理野生鳥類,還可能為人類在水資源管理、生殖醫學等方面帶來重要啟示。

6.16 鳥類的循環系統

鳥類的循環系統是一個高度發達和高效率的生理系統,它不僅支援鳥類的高代謝需求,還適應了飛行生活的特殊要求。這個系統經過長期演化,形成了一系列獨特的適應性特徵,使鳥類能夠在各種環境中生存,並進行長時間的高強度活動。

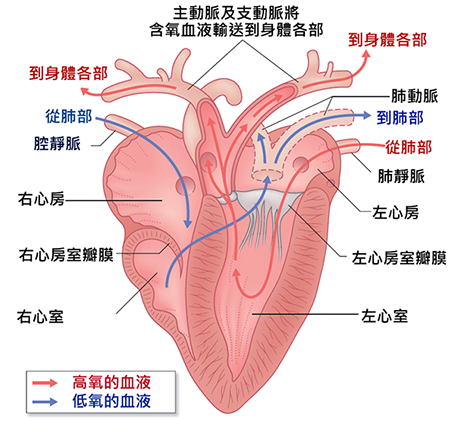

鳥類循環系統的核心是心臟,它是一個四腔結構,由兩心房和兩心室組成。與哺乳動物相比,鳥類的心臟相對體型更大,通常佔體重的1%到2%,而哺乳動物的心臟通常只佔體重的0.5%左右。這種大心臟結構使鳥類能夠產生更強的血液泵送力,滿足飛行時的高能量需求。

鳥類心臟的另一個顯著特徵是其快速的心跳頻率。小型鳥類的心跳可以達到每分鐘500到600次,甚至更高。即使是較大型的鳥類,其靜息心率也遠高於同等體型的哺乳動物。這種快速的心跳頻率確保了氧氣和營養物質能夠迅速地輸送到全身各處,支持鳥類的高代謝率。

鳥類的血管系統也有其獨特之處。鳥類的主動脈弓向右彎曲,而哺乳動物的主動脈弓則向左彎曲。這種結構被認為是鳥類從爬行動物祖先演化而來的遺留特徵。鳥類的血管系統高度發達,特別是在肌肉和飛行器官周圍,確保了這些高能耗組織能夠獲得充足的血液供應。

鳥類的紅血球與哺乳動物有顯著不同。鳥類的紅血球是橢圓形的,並且保留了細胞核。這種結構使得鳥類的紅血球比哺乳動物的紅血球更大,但數量相對較少。然而,鳥類紅血球的攜氧能力並不因此減弱,相反,由於鳥類的血紅蛋白結構特殊,其攜氧能力反而更強。這種高效的氧氣運輸系統是支援鳥類高強度飛行的關鍵因素之一。

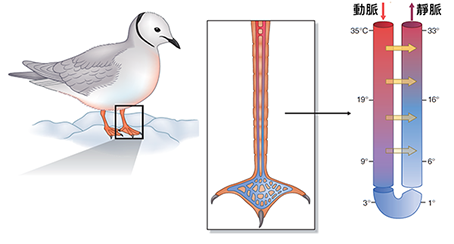

鳥類循環系統的另一個重要特徵是其獨特的體溫調節機制。鳥類是恆溫動物,其體溫通常比哺乳動物高2到3度。為了維持這種高體溫,鳥類進化出了複雜的熱交換系統。例如,鳥類的腿部和翅膀通常有逆流熱交換系統,即動脈和靜脈並行排列,使得流向四肢的溫暖血液可以預熱回流的冷血液,從而減少熱量損失。

鳥類的循環系統還與其呼吸系統密切相關。鳥類獨特的氣囊呼吸系統使得肺部的血液循環可以持續不斷地接觸新鮮空氣,大大提高了氧氣交換的效率。這種高效的氣體交換系統是支援鳥類長時間高強度飛行的重要基礎。

在適應高海拔環境方面,鳥類的循環系統表現出驚人的適應能力。一些高山鳥類,如安第斯禿鷲,能夠在海拔5000米以上的稀薄空氣中飛行。這些鳥類的血紅蛋白對氧氣的親和力更高,能夠在低氧環境中更有效地攝取氧氣。此外,它們的毛細血管密度也較高,有助於氧氣的有效交換。

鳥類循環系統的另一個有趣特徵是其在調節體溫中的重要作用。鳥類缺乏汗腺,因此主要依靠呼吸和血液循環來散熱。在炎熱環境中,鳥類可以增加皮膚和四肢的血流量來加速散熱。相反,在寒冷環境中,鳥類可以減少對非必要器官的血液供應,將更多血液集中在核心器官,以維持重要生理功能。

鳥類的循環系統還展現出驚人的適應能力,以應對不同的生活環境和行為模式。例如,潛水鳥類如企鵝,其循環系統經過特殊改造,能夠在長時間潛水時減少對非必要器官的血液供應,將更多氧氣儲存在肌肉中。這種適應使得企鵝能夠在水下停留長達20分鐘。

長途遷徙鳥類的循環系統也有特殊的適應。這些鳥類能夠在飛行前顯著增加心臟和飛行肌肉的大小,以應對長途飛行的需求。同時,它們的血液中也會增加脂肪結合蛋白的含量,有助於更有效地運輸和利用脂肪作為能量來源。

鳥類循環系統的研究不僅對於理解鳥類生物學至關重要,還為多個領域提供了寶貴的啟示。例如,鳥類心臟的高效運作機制為心臟病學研究提供了新的思路。鳥類血液的高效氧氣運輸能力也為開發新型氧氣載體提供了靈感。

然而,鳥類循環系統的研究也面臨一些挑戰。由於鳥類體型通常較小,且心跳頻率極快,對其活體循環系統進行非侵入性研究較為困難。此外,不同種類鳥類之間循環系統的差異也為研究帶來了複雜性。

鳥類的循環系統還與其免疫系統密切相關。鳥類的免疫器官,如胸腺和法氏囊,都依賴於良好的血液供應來維持功能。研究發現,某些鳥類在遷徙季節會暫時抑制部分免疫功能,將更多能量分配給飛行肌肉和心臟,這反映了循環系統在鳥類生理調節中的核心地位。

值得注意的是,鳥類循環系統的特性也使其成為某些疾病的潛在宿主和傳播者。例如,某些禽流感病毒能夠在鳥類的血液中繁殖和傳播。理解鳥類循環系統的特性對於預防和控制這些疾病至關重要。

鳥類循環系統的研究還為進化生物學提供了重要洞見。通過比較不同鳥類物種的循環系統特徵,科學家們能夠追蹤這些特徵的演化歷程,瞭解鳥類如何適應不同的生態位。例如,研究發現蜂鳥的心臟結構特別適合快速心跳和高能量消耗,這可能是它們能夠進行懸停飛行的關鍵因素之一。

在醫學應用方面,鳥類循環系統的研究也帶來了一些有趣的發現。例如,某些鳥類能夠在短時間內大幅增加心臟大小,這種能力的機制研究可能為治療人類心臟病提供新的思路。此外,鳥類血管系統的彈性和耐受性研究也可能為人類心血管疾病的預防和治療提供啟示。

鳥類的循環系統是一個精妙複雜的系統,它不僅高效地運輸氧氣和營養物質,還完美地適應了飛行生活的需求和鳥類特有的生理特性。這個系統的每一個組成部分都經過了精心的演化調整,以適應不同鳥類的生活環境和生理需求。通過研究鳥類的循環系統,我們不僅能更深入地理解這些神奇生物的生理機制,還能為醫學、生物工程等領域提供新的思路和靈感。鳥類循環系統的研究不僅有助於我們更好地保護和管理野生鳥類,還可能為人類在心血管健康、高原適應等方面帶來重要啟示。

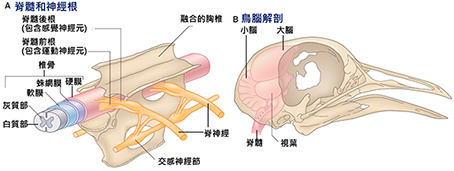

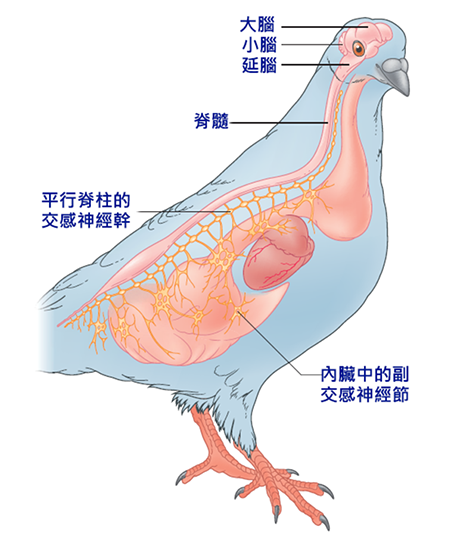

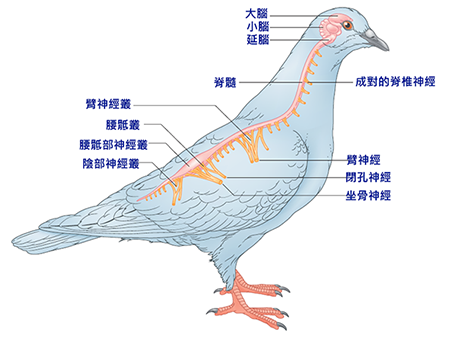

6.17 鳥類的神經系統

鳥類的神經系統是一個高度發達和專門化的生理系統,它不僅控制著鳥類的各種生理功能和行為,還賦予了鳥類驚人的感知能力和學習能力。這個系統經過長期的演化,形成了一系列獨特的適應性特徵,使鳥類能夠在複雜多變的環境中生存和繁衍。

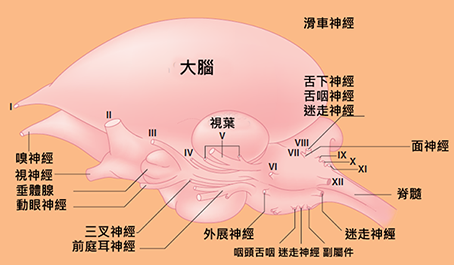

鳥類的神經系統主要由中樞神經系統和周圍神經系統組成。中樞神經系統包括大腦、小腦、腦幹和脊髓,而周圍神經系統則包括連接中樞神經系統與身體其他部位的各種神經。

鳥類的大腦結構與哺乳動物有顯著不同。最引人注目的是,鳥類缺乏哺乳動物典型的大腦皮層結構。相反,鳥類的大腦主要由一系列核團組成,這些核團在功能上類似於哺乳動物的大腦皮層。其中最重要的是終腦(端腦)的背外側部分,被稱為古紋狀體(Palaeostriatum),它在鳥類的認知、學習和記憶中扮演關鍵角色。

儘管結構不同,鳥類的大腦在功能上卻與哺乳動物的大腦有許多相似之處。例如,鳥類大腦中的海馬體(Hippocampus)負責空間記憶和導航,這與哺乳動物的海馬體功能類似。這種功能上的相似性被認為是趨同演化的結果,反映了飛行生活對高級認知能力的需求。

鳥類的小腦相對於大腦的比例比哺乳動物大,這與鳥類複雜的運動控制需求有關。小腦主要負責協調運動、維持平衡和精細運動控制,這對於飛行這種高度複雜的運動尤為重要。鳥類小腦的高度發達使它們能夠在空中進行精確的飛行操作,如急轉彎、俯衝和懸停等。

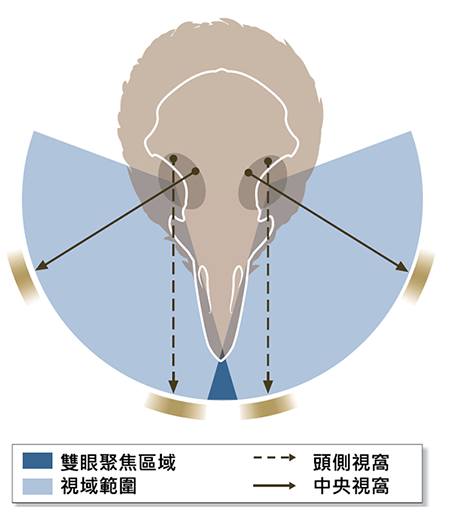

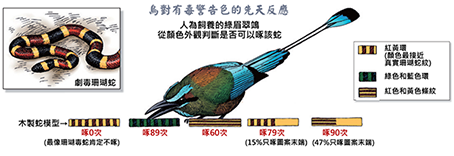

鳥類的視覺系統特別發達,這反映在其神經系統的結構上。鳥類的視神經和視覺處理區域比例很大,佔據了大腦的大部分空間。鳥類的視覺皮層包括多個專門化的區域,負責處理顏色、運動和形狀等不同的視覺資訊。某些鳥類,如猛禽,視覺皮層特別發達,使它們能夠從高空識別小型獵物。

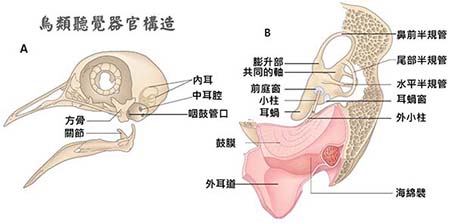

聽覺系統在鳥類神經系統中也佔有重要地位。鳥類的聽覺處理區域高度發達,特別是與聲音定位和辨識相關的區域。這種發達的聽覺系統使鳥類能夠辨識複雜的鳴叫聲,這在物種識別、領地防衛和求偶行為中都起著關鍵作用。某些鳥類,如貓頭鷹,甚至進化出了特殊的神經結構,使它們能夠精確定位聲音來源。

鳥類的嗅覺系統雖然不如視覺和聽覺系統發達,但在某些鳥類中仍然扮演重要角色。例如,某些海鳥和禿鷹依靠嗅覺尋找食物,它們的嗅球(Olfactory bulb)相對較大。近年的研究還發現,某些鳥類可能利用嗅覺進行長距離導航。

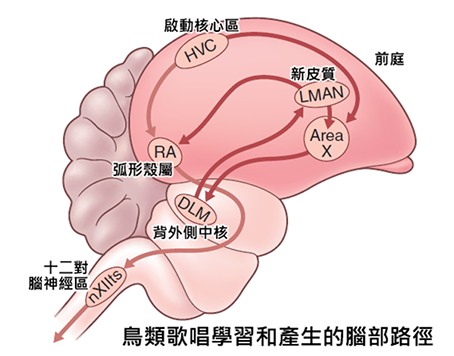

鳥類神經系統的另一個顯著特徵是其高度的可塑性。鳥類大腦中負責學習和記憶的區域,如高級發聲中樞(High vocal center,HVC)和頑強核(Robust nucleus

of the arcopallium,RA),在成年鳥類中仍能產生新的神經元。這種神經可塑性使鳥類能夠不斷學習新的鳴叫和行為,適應變化的環境。

鳥類的語言學習能力尤其引人注目。某些鳥類,如鸚鵡和鳴禽,擁有複雜的發聲學習系統,這在哺乳動物中是罕見的。這個系統包括了一系列特化的腦區,如HVC、RA和鳴禽前腦(Area X)等,它們共同協作,使鳥類能夠學習和產生複雜的聲音。

鳥類的神經系統還展現出驚人的空間導航能力。許多遷徙鳥類能夠進行長距離的精確導航,這依賴於它們複雜的神經系統。研究發現,鳥類可能利用多種感官資訊進行導航,包括視覺線索、地磁感應、嗅覺甚至是量子效應。鳥類大腦中的特定區域,如叢狀核(Cluster N),被認為與處理地磁信息有關。

鳥類神經系統的另一個有趣特徵是其睡眠模式。某些鳥類能夠進行單半球睡眠,即大腦的一半保持清醒狀態while另一半睡眠。這種能力使鳥類能夠在長途飛行或存在捕食風險的情況下仍能獲得休息。

鳥類的疼痛感知系統也值得關注。儘管鳥類缺乏哺乳動物的新皮質(被認為是疼痛感知的主要區域),但研究表明鳥類確實能夠感知和響應疼痛刺激。這種能力可能依賴於鳥類大腦中功能類似的區域。

鳥類神經系統的研究不僅對於理解鳥類生物學至關重要,還為多個領域提供了寶貴的啟示。例如,鳥類的語言學習能力為人類語言發展和語言障礙研究提供了重要模型。鳥類的空間導航能力也為開發新型導航技術提供了靈感。

然而,鳥類神經系統的研究也面臨一些挑戰。由於鳥類大腦結構與哺乳動物有顯著不同,許多傳統的神經科學研究方法需要進行調整才能應用於鳥類。此外,不同種類鳥類之間神經系統的差異也為研究帶來了複雜性。

鳥類神經系統的研究還為進化神經科學提供了重要洞見。通過比較鳥類和哺乳動物的神經系統,科學家們能夠更好地理解高級認知功能的演化過程。例如,研究發現鳥類和哺乳動物的某些認知能力可能是獨立演化的結果,這為理解智慧的本質提供了新的視角。

在醫學應用方面,鳥類神經系統的研究也帶來了一些有趣的發現。例如,鳥類大腦的高度可塑性為研究神經再生和修復提供了有價值的模型。此外,某些鳥類的發聲學習系統與人類語言學習有相似之處,這為研究語言障礙如口吃提供了新的思路。

鳥類的神經系統是一個精妙複雜的系統,它不僅控制著鳥類的基本生理功能,還賦予了鳥類驚人的認知能力和行為靈活性。這個系統的每一個組成部分都經過了精心的演化調整,以適應飛行生活的需求和鳥類特有的生態位。通過研究鳥類的神經系統,我們不僅能更深入地理解這些神奇生物的行為和認知過程,還能為神經科學、認知科學等領域提供新的思路和靈感。鳥類神經系統的研究不僅有助於我們更好地保護和管理野生鳥類,還可能為人類在神經疾病治療、人工智慧開發等方面帶來重要啟示。

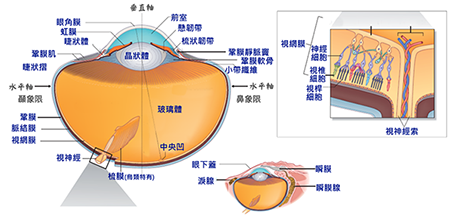

6.18 鳥類的感覺器官和感覺系統

鳥類的感覺器官和感覺系統是一個高度發達和專門化的生理系統,它使鳥類能夠精確地感知周圍環境,並在各種複雜的生態環境中生存和繁衍。這個系統經過長期的演化,形成了一系列獨特的適應性特徵,使鳥類在視覺、聽覺、平衡感、觸覺、嗅覺和味覺等方面都具有驚人的能力。

鳥類的視覺系統可能是其最為發達的感覺系統。鳥類的眼睛相對於頭部和身體的比例遠大於大多數其他脊椎動物。這種大眼睛結構使鳥類能夠獲得更多的光線資訊,提高視覺敏感度。鳥類的視網膜結構也非常特殊,它們擁有比人類更多的視錐細胞,這使得鳥類能夠感知更廣範圍的顏色。許多鳥類甚至能夠感知紫外光,這在尋找食物、識別同類和辨別植物成熟度等方面都有重要作用。

鳥類眼睛的另一個特點是其快速運動和聚焦能力。鳥類的眼球肌肉非常發達,使它們能夠快速調整焦距,這對於飛行中的視覺定位至關重要。某些鳥類,如貓頭鷹,還進化出了特殊的眼球結構,使它們能夠在低光環境下保持良好的視力。

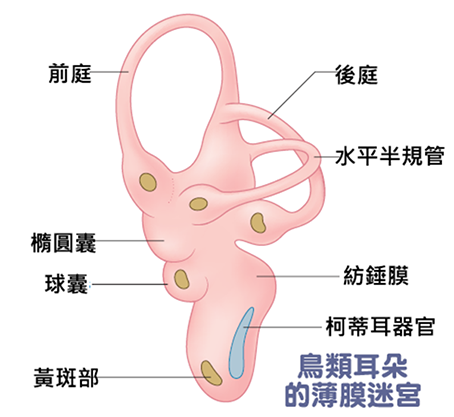

聽覺系統在鳥類的生存中也扮演著極其重要的角色。儘管鳥類缺乏外耳,但它們的中耳和內耳結構高度發達。鳥類的耳蝸相對較短但非常敏感,使它們能夠感知廣範圍的聲音頻率。許多鳥類的聽覺能力遠超人類,特別是在高頻聲音的感知方面。

某些鳥類,如貓頭鷹,還進化出了獨特的聽覺定位能力。貓頭鷹的兩耳位置略有不同,這種不對稱結構使它們能夠精確定位聲音來源,即使在完全黑暗的環境中也能準確捕獲獵物。

鳥類的平衡感和空間定位能力也非常出色,這主要依賴於它們的前庭系統。鳥類的半規管結構比其他脊椎動物更為精密,使它們能夠在高速飛行和急轉彎時仍能保持平衡。此外,某些鳥類還可能利用地磁場進行導航,這種能力被認為與內耳中的特殊結構有關。

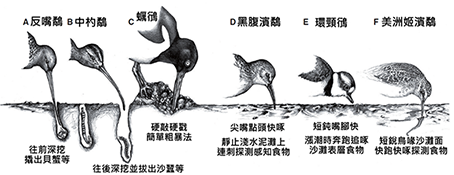

觸覺在鳥類的生活中同樣重要,尤其是在取食和築巢過程中。鳥類的喙部和舌頭都分佈著大量的觸覺受器,使它們能夠精確感知食物的質地和形狀。某些鳥類,如鴨子和鷸,喙部的觸覺特別發達,能夠在混濁的水中或泥土中尋找食物。

鳥類的嗅覺系統長期以來被認為不如其他感官發達,但近年的研究顯示,嗅覺在某些鳥類的生活中扮演著重要角色。例如,某些海鳥和禿鷹主要依靠嗅覺尋找食物。研究發現,這些鳥類的嗅球相對較大,反映了嗅覺在其生存中的重要性。此外,某些鳥類可能利用嗅覺進行長距離導航,特別是在洄游過程中。

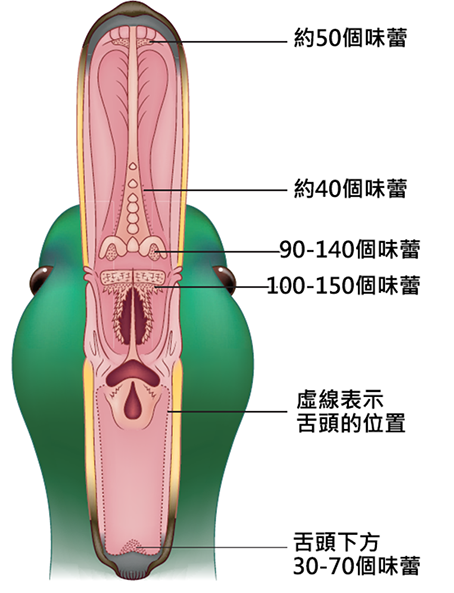

味覺是鳥類相對較弱的感官,這可能與它們快速進食的習慣有關。大多數鳥類的舌頭上只有少量味蕾,主要用於區分甜、酸、苦等基本味道。然而,某些鳥類,如鸚鵡,擁有相對發達的味覺系統,這可能與它們多樣化的食性有關。

鳥類還擁有一些特殊的感覺器官,如第六趾。這是一種位於翅膀前緣的特殊結構,能夠感知氣流變化,幫助鳥類在飛行中進行精細的姿態調整。某些鳥類,如鶴,還擁有敏感的腿部感受器,能夠感知微小的地面振動。

鳥類的感覺系統還展現出驚人的適應性和可塑性。例如,某些鳴禽能夠根據環境噪音調整其鳴叫的頻率和音量,以確保資訊的有效傳遞。此外,某些鳥類的視覺和聽覺系統會隨季節變化而改變,以適應不同的生理需求,如繁殖季節對色彩和聲音的特殊要求。

鳥類感覺系統的研究不僅對於理解鳥類生物學至關重要,還為多個領域提供了寶貴的啟示。例如,鳥類的視覺系統研究為開發新型光學設備提供了靈感,而鳥類的聽覺定位能力則為聲納技術的改進提供了新思路。

然而,鳥類感覺系統的研究也面臨一些挑戰。由於鳥類的感覺體驗難以直接測量,研究者常常需要通過行為實驗和神經生理學研究來間接推斷鳥類的感覺能力。此外,不同種類鳥類之間感覺系統的差異也為研究帶來了複雜性。

鳥類感覺系統的研究還為進化生物學提供了重要洞見。通過比較不同鳥類物種的感覺能力,科學家們能夠追蹤這些能力的演化歷程,瞭解鳥類如何適應不同的生態位。例如,夜行性鳥類和晝行性鳥類在視覺和聽覺系統上的差異反映了它們對不同光照條件的適應。

在醫學和工程應用方面,鳥類感覺系統的研究也帶來了一些有趣的發現。例如,鳥類對紫外光的感知能力為開發新型太陽能電池提供了啟發。鳥類的平衡系統研究則為治療人類平衡障礙提供了新的思路。

鳥類的感覺系統還與其認知能力和行為密切相關。例如,某些鳥類展現出的工具使用行為,如新喀裡多尼亞烏鴉使用樹枝捕捉昆蟲,都依賴於其精細的視覺和觸覺能力。同樣,鳥類的社交行為,如求偶展示和領地防衛,也高度依賴於其發達的視覺和聽覺系統。

值得注意的是,鳥類感覺系統的特性也使其成為環境變化的敏感指示器。例如,城市噪音對鳥類通訊的影響已成為研究城市化對野生動物影響的重要課題。同樣,光污染對夜行性鳥類的影響也引起了研究者的關注。

鳥類的感覺器官和感覺系統是一個精妙複雜的系統,它不僅使鳥類能夠精確感知周圍環境,還為鳥類的高級認知功能和複雜行為提供了基礎。這個系統的每一個組成部分都經過了精心的演化調整,以適應飛行生活的需求和鳥類特有的生態位。通過研究鳥類的感覺系統,我們不僅能更深入地理解這些神奇生物的感知世界,還能為生物學、醫學、工程等多個領域提供新的思路和靈感。鳥類感覺系統的研究不僅有助於我們更好地保護和管理野生鳥類,還可能為人類在感官增強、環境監測等方面帶來重要啟示。

第七章鳥類生理學

鳥類生理學(Physiology))是研究鳥類身體結構和功能的學科,涵蓋了鳥類獨特的生理特徵及其適應性。鳥類作為脊椎動物中的一個重要類群,擁有許多特化的生理系統,使它們能夠適應飛行生活方式和各種生態環境。

鳥類的呼吸系統是其中最顯著的特徵之一。與哺乳動物不同,鳥類擁有高效的氣囊系統,這使得空氣在肺部能夠單向流動,大大提高了氧氣交換效率。這種獨特的呼吸方式支援了鳥類高強度的代謝活動,為飛行提供了充足的能量供應。

骨骼系統是鳥類另一個重要的適應特徵。鳥類的骨骼既輕盈又堅固,內部充滿氣腔,這種結構大大減輕了身體重量,同時保持了足夠的強度。胸骨特別發達,為強大的飛行肌肉提供了附著點。此外,一些骨骼還融合在一起,如薦椎,增強了身體的穩定性。

鳥類的消化系統也經過了特殊的改造。由於飛行需要減輕體重,鳥類沒有牙齒,而是發展出了嗉囊和砂囊。嗉囊用於暫時儲存食物,而砂囊則協助研磨食物,代替了牙齒的功能。這種高效的消化系統使鳥類能夠迅速處理和吸收營養,滿足高代謝的需求。

循環系統方面,鳥類擁有相對較大的心臟和較高的心率,這與其活躍的生活方式和高代謝率相適應。鳥類的血液中紅血球數量較多,且為橢圓形,這些特點有助於提高氧氣運輸效率。

在感官系統中,視覺和聽覺尤為發達。鳥類的眼睛相對於頭部的比例很大,視力敏銳,色彩感知能力強。許多鳥類還能感知紫外光,這在覓食和求偶時起重要作用。聽覺方面,鳥類能夠感知細微的聲音變化,這對於通信和捕食至關重要。

鳥類的體溫調節系統也十分高效。它們是恆溫動物,體溫通常高於哺乳動物。羽毛不僅用於飛行,還是出色的保溫材料。一些鳥類還發展出了特殊的適應機制,如蜂鳥能夠在夜間降低體溫以節省能量。

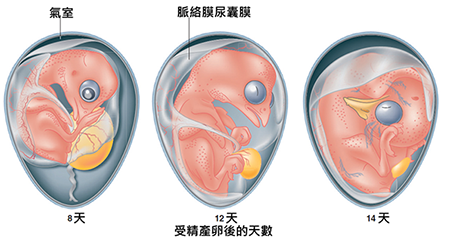

繁殖系統是鳥類生理學中另一個引人注目的方面。大多數雄鳥沒有外生殖器,而是通過泄殖腔進行交配。鳥類產卵,蛋殼堅硬,能夠保護胚胎並允許氣體交換。孵化過程中,親鳥會調節體溫來維持蛋的適宜溫度。

鳥類生理學的研究不僅幫助我們理解這些迷人生物的生存之道,還為生物醫學、航空工程等領域提供了寶貴的啟示。隨著研究技術的進步,我們對鳥類生理學的認識必將不斷深化,揭示更多鳥類適應飛行和各種環境的奧秘。

7.1 鳥類保持身體內部平衡

鳥類維持內部平衡是其生理學中一個極為重要且複雜的過程,涉及多個系統的協調運作。這種平衡,在生物學上稱為體內平衡(homeostasis),是鳥類適應各種環境並維持正常生理功能的關鍵。鳥類作為恆溫動物,其內部平衡機制尤為精密,需要不斷調節以應對外部環境的變化和內部代謝的需求。

體溫調節是鳥類維持內部平衡的核心方面之一。鳥類的體溫通常比哺乳動物高,一般在40到42攝氏度之間。為了維持這個相對較高的體溫,鳥類發展出了一系列獨特的調節機制。首先,羽毛在體溫調節中扮演著關鍵角色。羽毛不僅可以通過調整來改變其隔熱效果,還能通過改變皮膚表面的空氣層厚度來調節熱量散失。在寒冷環境中,鳥類會豎起羽毛,增加羽毛間的空氣層,從而提高保溫效果。相反,在炎熱環境中,鳥類會平伏羽毛,減少空氣層,促進散熱。

此外,鳥類還具有特殊的血管結構,稱為逆流熱交換系統(countercurrent heat exchange system)。這種系統主要存在於鳥類的腿部和翅膀,能夠有效地控制這些暴露部位的熱量損失。當血液流經這些部位時,動脈和靜脈緊密相鄰,使得溫暖的動脈血可以將熱量傳遞給回流的靜脈血,從而減少熱量損失。這種機制對於在寒冷水中覓食的水鳥尤為重要,使它們能夠在低溫環境中維持核心體溫。

鳥類還通過行為方式來調節體溫。例如,在寒冷天氣中,許多鳥類會通過蜷縮身體、將頭埋在羽毛中來減少熱量損失。一些鳥類,如蜂鳥,甚至能夠在夜間進入一種稱為昏迷(torpor)的狀態,大幅降低體溫和代謝率以節省能量。相反,在炎熱環境中,鳥類會通過張開嘴巴快速呼吸(稱為吐舌)來增加蒸發散熱,有些鳥類還會將翅膀稍微展開以增加散熱面積。

水分平衡是鳥類內部平衡的另一個重要方面。由於鳥類沒有汗腺,它們主要通過呼吸和排泄來調節體內水分。鳥類的腎臟結構特殊,能夠產生高度濃縮的尿液,這使得它們能夠有效地保存水分。海鳥尤其具有特殊的鹽腺,能夠分泌高濃度的鹽溶液,幫助排出多餘的鹽分,這是它們適應海洋生活的重要機制。

在代謝平衡方面,鳥類因其高度活躍的生活方式而具有極高的代謝率。為了維持這種高代謝狀態,鳥類的消化系統高度特化。它們的消化道相對較短,但效率極高,能夠快速處理和吸收食物。鳥類的肝臟在代謝平衡中扮演著核心角色,負責調節血糖水準、合成蛋白質和處理代謝廢物。值得注意的是,鳥類的血糖水準通常比哺乳動物高,這可能與其高能量需求有關。

氧氣平衡是鳥類生理學中另一個引人注目的方面。鳥類的呼吸系統極為高效,包括肺部和一系列氣囊。這種獨特的呼吸系統允許空氣在肺部單向流動,大大提高了氧氣交換效率。此外,鳥類的血紅蛋白親和力較高,能夠在較低的氧分壓下有效地結合氧氣。這些特點使得鳥類能夠適應高空飛行,在氧氣稀薄的環境中仍能維持正常的生理功能。

酸鹼平衡對於鳥類的內部平衡同樣至關重要。鳥類通過呼吸系統和腎臟來調節體內的酸鹼度。由於鳥類的代謝率高,它們產生大量的二氧化碳,這可能導致酸性物質的積累。為了平衡這一點,鳥類的呼吸頻率較快,能夠迅速排出二氧化碳。同時,腎臟也在調節酸鹼平衡中發揮重要作用,通過排泄氫離子和重吸收碳酸氫根來維持血液的正常pH值。

鳥類的內分泌系統在維持內部平衡中起著協調和控制的作用。例如,甲狀腺激素調節代謝率和體溫,而腎上腺素和去甲腎上腺素則在應激反應中發揮作用,幫助鳥類應對突發情況。生長激素和性激素則在鳥類的生長、發育和繁殖過程中起重要作用。

值得注意的是,鳥類的許多內部平衡機制都與其特殊的生活方式和環境適應相關。例如,候鳥在長距離遷徙前會經歷一系列生理變化,包括增加脂肪儲備、調整代謝率等,這些變化都是為了維持遷徙過程中的內部平衡。同樣,一些生活在極端環境中的鳥類,如沙漠或極地地區的鳥類,也發展出了特殊的生理機制來維持內部平衡。

鳥類維持內部平衡的能力不僅體現在靜態調節上,更重要的是其在面對外部環境變化時的動態適應能力。例如,當環境溫度急劇變化時,鳥類能夠迅速調整其代謝率、血液循環和行為模式來維持體溫穩定。同樣,在面對食物或水源短缺時,鳥類能夠通過調整代謝率和水分保留機制來延長生存時間。

研究鳥類如何維持內部平衡不僅有助於我們更好地理解這些奇妙生物的生理機制,還為人類在生物醫學、環境適應等領域提供了寶貴的啟示。隨著科技的進步,我們對鳥類內部平衡機制的認識將不斷深化,這不僅有助於鳥類保護工作,也可能為人類在極端環境下的生存提供新的思路和解決方案。

7.2 鳥類體溫調節

鳥類的體溫調節是一個複雜而精密的生理過程,體現了這些飛行生物對環境的高度適應能力。作為恆溫動物,鳥類必須在各種環境條件下維持相對恆定的體溫,這對於維持正常的生理功能至關重要。鳥類的體溫通常比哺乳動物高,一般在40到42攝氏度之間,這種較高的體溫與其高代謝率和活躍的生活方式密切相關。

鳥類的體溫調節機制可以分為行為調節和生理調節兩大類。行為調節是鳥類應對溫度變化的第一道防線,包括一系列可以觀察到的外部行為。在寒冷環境中,鳥類會採取諸如蜷縮身體、將頭藏在羽毛下等保暖姿勢,這些行為可以減少暴露在外的體表面積,從而減少熱量損失。許多鳥類還會聚集在一起,通過群體取暖來共同抵禦寒冷。相反,在炎熱環境中,鳥類會展開翅膀,增加體表面積以促進散熱。一些鳥類還會尋找陰涼處或水源,通過浸泡腳掌或全身來降溫。

除了這些明顯的行為調節外,鳥類還能通過調整其日常活動來應對溫度變化。例如,在極熱的天氣裡,許多鳥類會選擇在清晨或黃昏等較涼爽的時段活動,而在一天中最熱的時候休息。一些鳥類,如蜂鳥,甚至能夠在夜間進入一種稱為昏迷(torpor)的狀態,大幅降低體溫和代謝率以節省能量,這種機制在食物稀缺或環境溫度極低時尤為重要。

在生理調節方面,鳥類擁有一系列獨特而有效的機制。其中最顯著的是羽毛系統,它不僅是飛行的工具,更是體溫調節的關鍵。羽毛具有出色的隔熱性能,能夠在寒冷環境中有效地保存體熱。鳥類可以通過調整羽毛的位置來改變其隔熱效果。當感到寒冷時,鳥類會豎起羽毛,增加羽毛間的空氣層,這些靜止的空氣層能夠有效地阻隔熱量流失。相反,在炎熱環境中,鳥類會平伏羽毛,減少空氣層,促進散熱。此外,一些水鳥的羽毛還具有防水功能,這不僅能夠保持身體乾燥,還能在寒冷的水中維持體溫。

鳥類的皮膚在體溫調節中也扮演著重要角色。與哺乳動物不同,鳥類沒有汗腺,這意味著它們不能通過出汗來降溫。然而,鳥類的皮膚具有豐富的血管網絡,可以通過調節血流量來控制熱量散失。在寒冷環境中,皮膚血管會收縮,減少熱量流失;而在炎熱環境中,血管會擴張,增加熱量散失。

鳥類還擁有一種獨特的體溫調節機制,稱為逆流熱交換系統(countercurrent heat exchange system)。這種系統主要存在於鳥類的腿部和翅膀,能夠有效地控制這些暴露部位的熱量損失。當血液流經這些部位時,動脈和靜脈緊密相鄰,使得溫暖的動脈血可以將熱量傳遞給回流的靜脈血,從而減少熱量損失。這種機制對於在寒冷水中覓食的水鳥尤為重要,使它們能夠在低溫環境中維持核心體溫,同時保護暴露在外的肢體免受凍傷。

在炎熱環境中,鳥類主要通過蒸發散熱來降低體溫。由於缺乏汗腺,鳥類主要通過呼吸系統進行蒸發散熱。當體溫升高時,鳥類會增加呼吸頻率,這種行為通常表現為張開嘴巴快速呼吸,俗稱"吐舌"。這種方式可以顯著增加口腔和呼吸道的蒸發面積,從而加速散熱。一些沙漠鳥類還發展出了特殊的鼻腺,可以分泌高濃度的鹽溶液,這不僅有助於水分平衡,還能通過蒸發帶走額外的熱量。

鳥類的代謝調節在體溫控制中也起著關鍵作用。鳥類可以通過調整其代謝率來應對溫度變化。在寒冷環境中,鳥類會提高代謝率以產生更多熱量。這種代謝升高通常伴隨著肌肉顫抖,這是一種無意識的肌肉收縮,能夠快速產生熱量。相反,在炎熱環境中,鳥類會降低代謝率以減少熱量產生。一些鳥類,如蜂鳥,甚至能夠在短時間內大幅降低代謝率,進入一種類似冬眠的狀態,這種機制在食物稀缺或夜間溫度驟降時特別有用。

鳥類的呼吸系統在體溫調節中也發揮著重要作用。鳥類的呼吸系統包括肺部和一系列氣囊,這種結構不僅高效地供應氧氣,還有助於體溫調節。當環境溫度升高時,鳥類會增加呼吸頻率,這不僅可以通過蒸發散熱,還能通過呼出溫暖的空氣來降低體溫。相反,在寒冷環境中,鳥類可以通過減少呼吸頻率來減少熱量損失。

鳥類的循環系統在體溫調節中扮演著核心角色。鳥類的心臟相對體型較大,心率較快,這使得血液循環更為迅速,有利於熱量的快速分配和散失。在寒冷環境中,鳥類可以通過收縮外周血管來減少熱量損失,將更多血液集中在體核心區域。而在炎熱環境中,外周血管會擴張,增加皮膚表面的血流量,促進散熱。

值得注意的是,不同種類的鳥類因其生活環境和習性的差異,在體溫調節機制上也存在顯著差異。例如,企鵝等極地鳥類擁有厚實的脂肪層和特殊的羽毛結構,能夠在極寒環境中維持體溫。相反,生活在炎熱沙漠環境中的鳥類,如鴕鳥,則發展出了特殊的散熱機制,如將體熱集中在特定部位散失。

鳥類的體溫調節能力不僅體現在應對環境溫度變化上,還與其特殊的生活方式密切相關。例如,在長距離遷徙過程中,鳥類需要在飛行產生大量熱量和高空低溫環境之間保持平衡。同樣,在繁殖季節,孵化卵和育雛過程中,親鳥需要精確控制體溫以維持蛋和幼鳥的正常發育。

研究鳥類的體溫調節機制不僅有助於我們更好地理解這些奇妙生物的生理適應,還為人類在生物醫學、環境適應等領域提供了寶貴的啟示。隨著科技的進步和研究方法的創新,我們對鳥類體溫調節的認識將不斷深化,這不僅有利於鳥類保護工作,也可能為人類在極端環境下的生存提供新的思路和解決方案。

7.3 鳥類取得營養(消化和代謝)

鳥類的營養、消化和代謝是一個複雜而高效的系統,反映了這些飛行生物對高能量需求的適應。鳥類的生理特性,如高代謝率、恆定的高體溫和飛行能力,都要求一個能夠快速處理和利用營養的系統。因此,鳥類的消化和代謝過程在效率和速度上都有著獨特的特點。

鳥類的消化系統從口腔開始,但與哺乳動物不同,大多數鳥類沒有牙齒。相反,它們使用喙來獲取和處理食物。喙的形狀和大小因鳥類的食性而異,從細長的蜂鳥喙到強壯的鷹喙,每種都專門適應於特定類型的食物。雖然缺乏牙齒,但許多鳥類的舌頭和口腔內壁都有角質層,有助於食物的初步處理。

食物從口腔進入食道,然後到達一個獨特的器官—嗉囊(crop)。嗉囊是食道的擴張部分,用於暫時儲存食物。這個器官在鳥類的營養過程中扮演著重要角色,尤其是對於需要快速攝取大量食物的鳥類。嗉囊不僅可以儲存食物,還可以開始初步的消化過程,軟化食物並使其更容易消化。對於某些鳥類,如鴿子,嗉囊還可以產生"鴿乳",這是一種富含脂肪和蛋白質的分泌物,用於餵養幼鳥。

從嗉囊,食物進入胃,鳥類的胃分為兩個部分:腺胃(proventriculus)和砂囊(gizzard)。腺胃是真正的胃,負責分泌消化酶和胃酸。然而,與哺乳動物不同,鳥類的腺胃相對較小,食物在此停留的時間較短。

砂囊是鳥類消化系統中最獨特的器官之一。它是一個肌肉發達的器官,內壁有角質層,用於機械性地研磨食物。許多鳥類會吞食小石子或砂礫,這些硬物質留在砂囊中,協助食物的研磨。砂囊的強大肌肉收縮可以產生巨大的壓力,足以粉碎堅硬的種子和骨頭。這種機械性消化方式彌補了鳥類缺乏牙齒的不足,使它們能夠有效地處理各種食物。

食物經過砂囊的研磨後,進入小腸。鳥類的小腸相對較短,但功能非常高效。在這裡,來自胰腺和肝臟的消化酶進一步分解食物。鳥類的肝臟相對較大,反映了其在代謝過程中的重要作用。膽汁從肝臟分泌,協助脂肪的消化。小腸的內壁有大量的絨毛,增加了表面積,提高了營養吸收的效率。

大腸在鳥類中相對較短,主要功能是水分的重吸收。與哺乳動物不同,鳥類沒有結腸,這可能是為了減輕飛行時的體重。最後,消化和吸收後的剩餘物質通過泄殖腔排出體外。泄殖腔是鳥類排泄、生殖和消化系統的共同出口。

鳥類的消化過程非常快速,這與它們的高代謝率和能量需求相匹配。某些小型鳥類,如蜂鳥,可以在20-30分鐘內完成整個消化過程。這種快速的消化使鳥類能夠頻繁進食,維持高能量水準。

在代謝方面,鳥類展現出令人驚嘆的效率。鳥類的基礎代謝率比同等體型的哺乳動物高2-3倍。這種高代謝率支持了鳥類的高體溫和活躍的生活方式,但也要求它們必須頻繁攝食以滿足能量需求。

鳥類的能量代謝主要依賴於碳水化合物和脂肪。在正常情況下,鳥類優先利用碳水化合物作為能量來源。然而,在長距離飛行或其他高強度活動時,脂肪成為主要的能量來源。鳥類有能力快速積累和動員脂肪儲備,這在遷徙季節尤為明顯。一些遷徙鳥類可以在短時間內將體重增加一倍,主要是通過積累脂肪。這些脂肪儲備為長距離飛行提供了必要的能量。

蛋白質在鳥類的代謝中也扮演重要角色,尤其是在生長和繁殖期間。鳥類能夠高效地利用蛋白質,將其轉化為肌肉組織或用於產生羽毛。值得注意的是,鳥類的蛋白質代謝產生的廢物主要是尿酸,而不是哺乳動物常見的尿素。尿酸可以以半固體形式排出,這有助於節省水分,是鳥類適應各種環境的重要特徵。

鳥類的代謝特點還體現在它們對某些營養素的特殊需求上。例如,許多鳥類需要較高水準的維生素A和D3,這與它們的視力和鈣代謝有關。鈣在鳥類的代謝中尤為重要,不僅用於骨骼形成,還用於蛋殼的生成。在產蛋期,雌鳥的鈣需求顯著增加,有些鳥類甚至會攝食小石子或貝殼來滿足這一需求。

水分代謝是鳥類營養學的另一個重要方面。由於飛行的需要,鳥類必須控制體重,因此它們的水分代謝非常高效。大多數鳥類能夠從食物中獲得足夠的水分,一些沙漠鳥類甚至可以完全依賴食物中的水分生存。鳥類的腎臟能夠產生高度濃縮的尿液,這有助於保存水分。海鳥更是進化出了特殊的鹽腺,能夠排出過量的鹽分,使它們能夠飲用海水。

鳥類的營養需求和代謝特點會隨季節變化而改變。例如,在繁殖季節,鳥類的能量和蛋白質需求會顯著增加,以支援蛋的生產和幼鳥的生長。在換羽期,蛋白質需求也會增加,以支援新羽毛的生長。在遷徙前,許多鳥類會經歷一個快速積累脂肪的階段,稱為遷徙前肥胖(premigratory

fattening)。

不同種類的鳥類因其生態位和食性的不同,在消化和代謝特徵上也存在差異。例如,食肉鳥類通常有更強的胃酸,能夠有效分解肉類和骨頭。而以種子為食的鳥類則有更發達的砂囊,用於研磨堅硬的種子。蜂鳥是代謝特徵最極端的鳥類之一,它們需要頻繁攝食高糖分的花蜜來維持極高的代謝率。

理解鳥類的營養、消化和代謝不僅有助於我們更好地認識這些神奇的生物,還對鳥類保護和人工飼養有重要意義。在野生鳥類保護中,瞭解它們的營養需求可以幫助我們更好地保護和恢復它們的棲息地。在動物園和寵物鳥飼養中,這些知識是制定適當飲食計劃的基礎,確保鳥類獲得均衡的營養。

隨著研究技術的進步,我們對鳥類營養和代謝的認識不斷深化。新的研究方法,如同位素追蹤和基因組學分析,正在幫助我們更詳細地瞭解鳥類如何處理和利用各種營養物質。這些研究不僅豐富了我們對鳥類生理的認識,還為人類在營養學和代謝研究領域提供了新的思路和靈感。

7.4 鳥類處理病原體

鳥類作為一個龐大而多樣化的動物群體,面臨著各種各樣的病原體威脅。這些病原體包括病毒、細菌、真菌、寄生蟲等,它們不僅影響鳥類的健康和生存,還可能對生態系統平衡和公共衛生產生重大影響。因此,理解鳥類如何應對病原體以及人類如何幫助管理鳥類疾病,對於野生動物保護、禽類養殖和公共衛生都具有重要意義。

鳥類應對病原體的第一道防線是其天然的物理屏障。鳥類的皮膚、羽毛和呼吸道黏膜都是阻止病原體入侵的重要屏障。羽毛不僅具有保暖和飛行功能,還能夠防止許多病原體直接接觸皮膚。鳥類通過梳理羽毛來保持其清潔,這一行為不僅能去除外部寄生蟲,還能夠分泌油脂,這種油脂具有一定的抗菌作用。此外,鳥類的呼吸道黏膜能夠捕獲和清除吸入的病原體,而消化道的酸性環境則可以殺死許多攝入的有害微生物。

然而,一旦病原體突破這些物理屏障,鳥類的免疫系統就會發揮關鍵作用。鳥類擁有複雜而高效的免疫系統,包括先天性免疫和適應性免疫兩個主要部分。先天性免疫是鳥類對抗病原體的快速反應機制,包括炎症反應、吞噬細胞和自然殺手細胞等。這種免疫反應能夠迅速識別和攻擊入侵的病原體,為適應性免疫反應爭取時間。

鳥類的適應性免疫系統包括體液免疫和細胞介導免疫。體液免疫主要依賴B細胞產生的抗體,這些抗體能夠特異性地識別和中和病原體。鳥類的主要抗體類型是免疫球蛋白Y(IgY),它相當於哺乳動物的IgG。IgY不僅能夠中和病原體,還能夠啟動補體系統,增強免疫反應。細胞介導免疫則主要依賴T細胞,這些細胞能夠直接攻擊被感染的細胞或分泌細胞因數來調節免疫反應。

值得注意的是,鳥類的免疫系統在某些方面與哺乳動物有所不同。例如,鳥類缺乏淋巴結,取而代之的是分散在全身的淋巴組織。此外,鳥類的胸腺在成年後並不萎縮,這可能有助於維持較強的免疫功能。這些特點使得鳥類的免疫系統在某些方面可能比哺乳動物更為高效。

除了免疫系統,鳥類還通過行為方式來應對病原體。例如,許多鳥類會定期進行日光浴,這不僅有助於維持羽毛健康,還可能通過紫外線殺死羽毛上的病原體。一些鳥類還會使用特定的植物材料來築巢,這些植物可能具有抗菌或驅蟲作用。社群生活的鳥類可能會通過隔離生病的個體來防止疾病傳播。

然而,儘管鳥類擁有這些防禦機制,它們仍然容易受到各種病原體的威脅。病毒性疾病是鳥類面臨的主要健康問題之一。例如,禽流感病毒不僅對野生鳥類和家禽構成威脅,還可能引發人畜共患疾病。西尼羅病毒是另一種重要的鳥類病毒,它不僅影響鳥類,還可以通過蚊子傳播給人類。針對這些病毒性疾病,預防和控制措施通常包括監測、隔離感染個體、疫苗接種(對於家禽)以及控制病毒載體。

細菌性疾病也是鳥類常見的健康問題。沙門氏菌和大腸桿菌感染在鳥類中較為常見,可能導致嚴重的腸道疾病。禽結核病是另一種重要的細菌性疾病,可能導致長期慢性感染。對於這些細菌性疾病,抗生素治療是常用的方法,但需要謹慎使用以避免產生耐藥性。在野生鳥類中,預防和控制細菌性疾病主要依靠維護健康的生態環境和減少壓力因素。

真菌感染雖然不如病毒和細菌感染常見,但仍然是鳥類面臨的重要健康威脅。曲黴菌病是一種常見的真菌感染,可能影響鳥類的呼吸系統。念珠菌病則可能導致消化道感染。這些真菌感染通常與環境條件和鳥類的免疫狀態有關。控制真菌感染通常需要改善環境衛生條件,並使用抗真菌藥物進行治療。

寄生蟲感染是另一類重要的鳥類健康問題。內部寄生蟲如蠕蟲可能影響鳥類的消化系統和整體健康狀況,而外部寄生蟲如羽蟎則可能導致羽毛損傷和皮膚問題。控制寄生蟲感染通常需要定期驅蟲、改善衛生條件,並在必要時使用殺蟲劑。

在應對這些病原體時,野生鳥類和家禽面臨不同的挑戰和管理策略。對於野生鳥類,疾病管理主要集中在監測和生態系統健康維護上。這包括定期調查野生鳥類種群的健康狀況,監測已知的疾病爆發,以及研究新出現的疾病。生態系統管理也是關鍵,因為健康的棲息地可以幫助鳥類維持強健的免疫系統,更好地抵抗病原體。

對於家禽,疾病管理更為直接和積極。這包括實施嚴格的生物安全措施,如控制人員和車輛進出、定期消毒、隔離新引入的鳥類等。疫苗接種是預防許多重要禽類疾病的有效手段,如新城疫和禽流感。定期健康檢查和及時治療也是家禽疾病管理的重要組成部分。

在公共衛生方面,鳥類疾病管理也具有重要意義。許多鳥類疾病是人畜共患病,如禽流感和西尼羅病毒,因此控制這些疾病不僅對鳥類健康重要,也是保護人類健康的關鍵。這需要獸醫、公共衛生專家和生態學家之間的密切合作,建立有效的監測和預警系統,並制定適當的防控策略。

科研工作在鳥類疾病管理中扮演著關鍵角色。持續的研究有助於我們更好地理解鳥類病原體的生態學、傳播動態和進化過程。新的診斷技術,如基因測序和快速檢測方法,正在改變我們識別和監測鳥類疾病的方式。疫苗開發和新型治療方法的研究也在不斷推進,為更有效地預防和治療鳥類疾病提供新的工具。

氣候變化和人類活動對鳥類疾病的影響也是當前研究的重要領域。氣候變化可能改變病原體和宿主的地理分佈,影響疾病的傳播模式。同時,人類活動如棲息地破壞、野生動物貿易等也可能增加疾病傳播的風險。理解這些複雜的相互作用對於制定有效的長期疾病管理策略至關重要。

在全球化背景下,鳥類疾病管理更需要國際合作。候鳥遷徙可以跨越國界傳播疾病,因此需要建立國際監測網絡和資訊共用機制。世界動物衛生組織(OIE)和聯合國糧農組織(FAO)等國際組織在協調全球鳥類疾病防控努力方面發揮著重要作用。

隨著我們對鳥類病原體的瞭解不斷深入,疾病管理策略也在不斷演進。例如,生態免疫學的發展正在幫助我們更好地理解環境因素、壓力和免疫功能之間的關係。這種整體的方法有望lead to更有效和可持續的疾病管理策略,不僅保護鳥類健康,還能維護生態系統平衡和人類健康。

7.5 鳥類的運動生理學

鳥類的運動生理學,特別是飛行鳥類的生理機制,是生物學中一個極為引人入勝的研究領域。飛行作為一種高度專業化的運動形式,對鳥類的生理系統提出了極高的要求,因此鳥類進化出了一系列獨特而高效的生理適應。這些適應涵蓋了呼吸系統、循環系統、肌肉系統、骨骼系統以及能量代謝等多個方面,使得鳥類能夠在空中自如地運動,完成從短距離快速飛行到長距離遷徙等各種飛行任務。

飛行鳥類的呼吸系統是其運動生理學中最為獨特和關鍵的部分之一。與哺乳動物不同,鳥類擁有一個高度特化的呼吸系統,包括肺部和一系列氣囊。這種系統允許空氣在肺部進行單向流動,大大提高了氧氣交換的效率。當鳥類吸氣時,約75%的新鮮空氣進入後氣囊,25%進入肺部。在呼氣時,後氣囊中的新鮮空氣被推入肺部,而肺部中已經交換過的空氣則被前氣囊收集並排出體外。這種機制確保了肺部始終有新鮮空氣流過,使得氧氣交換效率比哺乳動物高出約33%。

此外,鳥類的肺部結構也與哺乳動物有顯著不同。鳥類肺部由數以百萬計的微小管道組成,稱為副支氣管(parabronchi)。這些副支氣管形成了一個複雜的網絡,大大增加了氣體交換的表面積。血液在這些副支氣管周圍的毛細血管中流動,與空氣進行高效的氣體交換。這種結構使得鳥類即使在高空低氧環境中也能維持有效的氧氣攝取。

飛行鳥類的循環系統也經過了特殊的適應。鳥類的心臟相對體型較大,通常佔體重的1%到2%,而哺乳動物的心臟僅佔體重的0.5%左右。這個大型心臟能夠產生更強的血液泵送力,以滿足飛行時肌肉對氧氣和營養的高需求。鳥類的心率也遠高於同等體型的哺乳動物,靜息時可達每分鐘150到350次,而在飛行時可高達每分鐘1000次以上。

鳥類的血液也有特殊之處。鳥類的紅血球是橢圓形的,並且保留了細胞核,這與哺乳動物的圓形無核紅血球不同。這種結構可能有助於提高氧氣運輸效率。此外,鳥類血液中的血紅蛋白含量通常較高,這進一步增強了其攜氧能力。

飛行肌肉是鳥類運動生理學中另一個重要的方面。鳥類的飛行肌肉主要包括胸大肌和胸小肌,它們共同佔鳥類總體重的15%到25%。這些肌肉不僅力量強大,還具有極高的代謝活性。飛行肌肉富含線粒體,這些細胞器是能量產生的中心,使得肌肉能夠持續產生大量能量以支持飛行。

鳥類飛行肌肉的纖維類型也很特殊。它們主要由快肌纖維組成,這種纖維能夠快速收縮,適合飛行這種高強度運動。然而,這些快肌纖維又具有一些慢肌纖維的特性,如豐富的線粒體和肌紅蛋白,這使得它們能夠持續工作而不易疲勞。這種獨特的肌纖維被稱為"快速氧化纖維",是鳥類適應持續飛行的重要基礎。

骨骼系統是支援鳥類飛行的另一個關鍵組成部分。鳥類的骨骼既輕巧又堅固,這得益於其獨特的結構。鳥類的許多骨骼是中空的,內部有支撐結構,這大大減輕了骨骼重量而不失其強度。一些骨骼,如頭骨和脊椎骨,還與氣囊相連,進一步減輕了重量。

鳥類的胸骨特別發達,形成一個大型的龍骨狀結構,為強大的飛行肌肉提供了附著點。翅膀骨骼也經過了特殊的改造,如融合的鎖骨(叉骨)提供了穩定性,而延長的指骨則支撐了飛羽。這些特化的骨骼結構共同形成了一個輕盈而堅固的框架,非常適合飛行運動。

能量代謝是支持鳥類飛行的核心生理過程。飛行是一種極其耗能的活動,因此鳥類進化出了高效的能量利用系統。鳥類的基礎代謝率比同等體型的哺乳動物高2到3倍,這與其高體溫(通常在40到42攝氏度之間)和高活動水準相關。

在飛行過程中,鳥類主要依賴有氧代謝來產生能量。它們能夠快速動員和利用體內儲存的脂肪,這是一種高效的能量來源。一些長距離遷徙的鳥類能夠在飛行前大量積累脂肪,有些甚至能將體重增加一倍。這些脂肪儲備使得鳥類能夠進行持續數天的不間斷飛行。

除了脂肪,鳥類也利用碳水化合物作為能量來源,特別是在短距離快速飛行時。肌肉中儲存的肝糖原可以快速被分解為葡萄糖,為突然的、高強度的飛行提供即時能量。

值得注意的是,不同類型的飛行對能量代謝的要求不同。短距離的快速飛行,如捕食或逃避捕食者時,主要依賴無氧代謝產生能量。這種飛行方式能夠產生極大的力量,但持續時間短,很快就會導致疲勞。相比之下,長距離遷徙飛行主要依賴有氧代謝,這種飛行方式雖然速度較慢,但能夠持續很長時間。

鳥類的溫度調節也是其運動生理學的重要組成部分。飛行過程中會產生大量熱量,如何有效散熱是鳥類面臨的一個重要挑戰。鳥類主要通過呼吸系統來散熱,增加呼吸頻率可以加速熱量散失。一些鳥類還會利用翅膀和腿部的血管來散熱,這些部位的血管可以擴張,增加與外界的熱交換。

另一方面,在高空飛行時,鳥類又面臨著保暖的問題。羽毛在這方面起著關鍵作用,不僅可以調節體溫,還能減少飛行時的能量損失。一些高空飛行的鳥類,如禿鷹,還進化出了特殊的生理機制來應對低溫和低氧環境。

水分平衡是飛行鳥類面臨的另一個生理挑戰。飛行過程中,鳥類會通過呼吸損失大量水分。為了應對這一問題,鳥類進化出了高效的水分保存機制。它們的腎臟能夠產生高度濃縮的尿液,最大限度地減少水分損失。一些鳥類,特別是海鳥,還能夠忍受飲用海水,它們的特殊鹽腺可以分泌高濃度的鹽溶液,幫助排出多餘的鹽分。

鳥類的感覺系統也為飛行做出了特殊的適應。視覺是鳥類最發達的感官,它們的眼睛不僅大而且視力敏銳。許多鳥類能夠感知紫外光,這有助於它們在飛行中識別地標和食物來源。前庭系統高度發達,使得鳥類能夠在空中保持平衡並進行精確的飛行操控。

鳥類的運動生理學還體現在其特殊的神經肌肉控制系統上。鳥類的小腦相對較大,這與其複雜的飛行動作控制有關。此外,鳥類的一些反射動作,如翅膀的自動調整,是由脊髓控制的,這使得飛行動作能夠快速而精確地執行。

研究鳥類的運動生理學不僅有助於我們理解這些神奇生物的飛行能力,還為多個領域提供了寶貴的啟示。在航空工程領域,鳥類的飛行機制為開發更高效的飛行器提供了靈感。在運動醫學領域,鳥類的耐力和能量利用機制為人類運動訓練和康復提供了新的思路。在生物醫學領域,鳥類的高效氧氣利用系統為治療呼吸系統疾病提供了研究方向。

隨著研究技術的進步,我們對鳥類運動生理學的認識不斷深化。新的研究方法,如高速攝影、遙測技術、基因組學分析等,正在幫助我們更詳細地瞭解鳥類飛行的生理機制。這些研究不僅豐富了我們對生物多樣性的認識,還為解決人類面臨的工程和醫學挑戰提供了新的思路和靈感。

7.6 鳥類內分泌系統

鳥類的內分泌系統是一個複雜而精密的生理調控網絡,在維持鳥類生理平衡、調節生長發育、適應環境變化以及控制繁殖行為等方面扮演著至關重要的角色。與其他脊椎動物相似,鳥類的內分泌系統由多個分泌腺和它們產生的激素組成,這些激素通過血液循環系統運輸到全身各處,對目標器官和組織產生特定的生理效應。然而,由於鳥類獨特的生活方式和生理特點,其內分泌系統在某些方面呈現出與其他動物不同的特徵。

下丘腦-腦垂體軸是鳥類內分泌系統的核心調控中樞,它協調了大腦與外周內分泌腺之間的聯繫。下丘腦通過分泌釋放激素和抑制激素來調控腦垂體的功能。腦垂體又分為腺垂體和神經垂體兩部分,各自分泌不同的激素。腺垂體分泌的主要激素包括生長激素、促腎上腺皮質激素、促甲狀腺激素、促性腺激素(包括促濾泡激素和促黃體激素)以及催乳素。這些激素進一步調控其他內分泌腺的功能,形成一個複雜的反饋調節網絡。

甲狀腺是鳥類重要的內分泌器官之一,主要分泌甲狀腺素(T4)和三碘甲狀腺原氨酸(T3)。這些激素在鳥類的代謝調節、生長發育、換羽和遷徙等過程中起著關鍵作用。與哺乳動物不同,鳥類的甲狀腺激素水準會隨季節變化而波動,這與鳥類的季節性行為和生理變化密切相關。例如,在繁殖季節和遷徙前期,甲狀腺激素水準會顯著上升,促進代謝率增加和脂肪儲備的動員。

腎上腺是另一個重要的內分泌器官,分為皮質和髓質兩部分。腎上腺皮質分泌糖皮質激素(如皮質醇)和鹽皮質激素(如醛固酮)。糖皮質激素參與應激反應、糖代謝調節和免疫調節等過程。在鳥類中,糖皮質激素的分泌呈現明顯的晝夜節律,通常在清晨達到峰值。這種節律性分泌對於調節鳥類的日常活動和能量平衡非常重要。鹽皮質激素則主要參與電解質平衡的調節,對於鳥類適應不同環境(如海洋或沙漠)至關重要。腎上腺髓質分泌腎上腺素和去甲腎上腺素,這些激素在應急反應中起著重要作用,如"戰或逃"反應。

胰島是鳥類內分泌系統中不可或缺的部分,主要分泌胰島素和胰高血糖素。這兩種激素在調節血糖水準方面起著拮抗作用。值得注意的是,鳥類的血糖水準通常比哺乳動物高,這可能與其高代謝率和快速能量動員需求有關。胰島素除了降低血糖外,還促進蛋白質合成和脂肪儲存。胰高血糖素則在低血糖時發揮作用,促進肝糖原分解和糖異生。

性腺(精巢和卵巢)是鳥類繁殖生理的核心器官,分泌重要的性激素。在雄鳥中,精巢主要分泌雄性激素,如睪酮。這些激素不僅調控精子的生成,還影響雄鳥的次級性徵發展、求偶行為和攻擊性。在雌鳥中,卵巢分泌雌激素(主要是雌二醇)和孕激素。這些激素調控卵子的發育、卵黃的形成以及產卵行為。值得注意的是,鳥類的性腺活動通常呈現明顯的季節性變化,這與光週期的變化密切相關。

松果體是鳥類內分泌系統中一個獨特而重要的器官。它主要分泌褪黑激素,這種激素在調節晝夜節律和季節性行為方面起著關鍵作用。鳥類的松果體對光敏感,褪黑激素的分泌呈現明顯的晝夜節律,通常在夜間達到峰值。這種節律性分泌不僅調節鳥類的睡眠-覺醒週期,還參與調控季節性行為,如繁殖和遷徙。在某些鳥類中,松果體還可能參與導航和方向感知。

鳥類還擁有一些特殊的內分泌器官,如尾脂腺和鹽腺。尾脂腺位於尾部上方,分泌油脂狀物質,鳥類通過梳理將這種物質塗抹在羽毛上,以保持羽毛的防水性和柔韌性。這個腺體的分泌活動受到多種激素的調控,包括性激素和腎上腺皮質激素。鹽腺則是一些海鳥和沙漠鳥類特有的器官,能夠分泌高濃度的鹽溶液,幫助這些鳥類在高鹽環境中維持體內的鹽平衡。

鳥類的內分泌系統在調節生長和發育過程中發揮著重要作用。生長激素不僅促進骨骼和肌肉的生長,還參與代謝調節和免疫功能。在鳥類中,生長激素的作用可能比哺乳動物更為廣泛,例如它可能參與調控換羽過程。甲狀腺激素則在鳥類的胚胎發育和幼鳥生長中起著關鍵作用,影響神經系統發育、骨骼生長和羽毛形成。

在繁殖生理方面,鳥類的內分泌系統展現出獨特的特點。與大多數哺乳動物不同,許多鳥類物種只在特定的季節繁殖。這種季節性繁殖模式主要受光週期變化的調控,而內分泌系統則是實現這種調控的關鍵。隨著日照時間的增加,下丘腦開始分泌促性腺激素釋放激素,刺激腦垂體分泌促性腺激素,進而啟動性腺。性激素水準的上升不僅促進生殖器官的發育,還誘導求偶行為、築巢行為和產卵行為。

鳥類的應激反應也受到內分泌系統的精密調控。當面臨威脅或環境變化時,下丘腦-腦垂體-腎上腺軸被啟動。腎上腺皮質分泌的糖皮質激素(如皮質醇)在應對長期應激中起著核心作用,而腎上腺髓質分泌的腎上腺素則主要負責急性應激反應。這些激素共同作用,幫助鳥類調動能量儲備、增強警覺性並做出適當的行為反應。

鳥類的能量代謝和體溫調節也與內分泌系統密切相關。甲狀腺激素在基礎代謝率的調控中起著主導作用,而生長激素和糖皮質激素則參與能量底物的動員和利用。在禦寒過程中,甲狀腺激素和腎上腺素可以迅速提高代謝率,產生更多熱量。相反,在高溫環境中,內分泌系統通過調節水分代謝和血管舒縮來幫助散熱。

鳥類的遷徙行為是一個複雜的生理過程,涉及多個內分泌腺的協同作用。在遷徙前,鳥類需要積累大量脂肪儲備,這個過程受到多種激素的調控,包括胰島素、糖皮質激素和甲狀腺激素。褪黑激素可能參與遷徙時間的精確調控,而催乳素則可能在調節遷徙行為和方向選擇方面發揮作用。

鳥類的換羽過程也受到內分泌系統的精密調控。甲狀腺激素在啟動和維持換羽過程中起著關鍵作用,而性激素的下降通常與換羽的開始相關。生長激素和催乳素也參與羽毛生長和發育的調控。

值得注意的是,鳥類的內分泌系統對環境變化非常敏感,特別是對光週期的變化。這種敏感性使得鳥類能夠精確地調整其生理狀態以適應季節性變化。然而,這也意味著人為因素導致的環境變化(如光污染)可能對鳥類的內分泌功能產生顯著影響。

研究鳥類的內分泌系統不僅有助於我們理解這些生物的生理機制,還為比較內分泌學和進化生物學提供了寶貴的洞見。例如,通過比較鳥類和哺乳動物的內分泌系統,我們可以更好地理解脊椎動物內分泌系統的進化過程。此外,鳥類特有的一些內分泌適應,如高效的鹽排泄機制,也為生物醫學研究提供了新的思路。

隨著研究技術的進步,特別是基因組學和代謝組學等技術的發展,我們對鳥類內分泌系統的認識正在不斷深化。這些研究不僅有助於我們更好地保護鳥類,適應環境變化,還可能為人類在內分泌疾病治療、應激管理等方面提供新的啟示。

7.7 鳥的大腦

鳥類的大腦結構和功能長期以來一直是神經科學和動物行為學研究的熱點。過去,人們普遍認為鳥類的智力水準較低,這種觀點部分源於鳥類大腦的外觀結構與哺乳動物有顯著不同。然而,近幾十年的研究徹底改變了我們對鳥類大腦的認知,揭示了鳥類驚人的認知能力和複雜的神經結構。

鳥類大腦的最顯著特徵是其獨特的解剖結構。與哺乳動物的分層皮層不同,鳥類大腦的外層主要由核團構成。這種結構差異曾經導致科學家錯誤地認為鳥類缺乏進行高級認知功能的神經基礎。然而,現代神經科學研究表明,儘管結構不同,鳥類大腦中的某些區域在功能上與哺乳動物的大腦皮層相當。

鳥類大腦中最引人注目的結構是端腦(telencephalon),特別是其中的背側腦室隆起(dorsal ventricular ridge,DVR)和緻密核(nidopallium)。這些區域在功能上類似於哺乳動物的新皮層(neocortex),負責處理高級認知功能,如學習、記憶和問題解決。近年來,科學家們發現鳥類的這些腦區包含了與哺乳動物新皮層類似的神經元類型和連接模式,這為解釋鳥類的智慧提供了神經解剖學基礎。

鳥類大腦中另一個重要區域是紋狀體(striatum),它在運動控制、學習和決策中起關鍵作用。鳥類的紋狀體特別發達,這可能與其精細的運動控制能力有關,如複雜的飛行動作和精確的啄食行為。此外,鳥類的海馬體(hippocampus)也非常發達,尤其是在依賴空間記憶的種類中,如儲藏食物的鳥類。海馬體在空間導航、記憶形成和存儲方面發揮重要作用。

鳥類大腦的另一個顯著特徵是其高度的神經元密度。儘管鳥類大腦的絕對大小通常比哺乳動物小,但其神經元密度卻往往更高。例如,鸚鵡和鴉科鳥類的神經元數量可能超過同等體型的哺乳動物。這種高密度的神經元排列可能是鳥類在有限的頭骨空間內實現複雜認知功能的關鍵。

在功能方面,鳥類大腦展現出令人驚嘆的能力。許多鳥類物種被證明具有高度的問題解決能力、工具使用、自我意識,甚至抽象思維能力。例如,新喀裡多尼亞烏鴉能夠製造和使用工具來獲取食物,這種能力需要複雜的因果推理和運動規劃。非洲灰鸚鵡則展示出了理解數字概念和簡單算術的能力,這在動物界是極為罕見的。

語言學習和聲音模仿是鳥類大腦功能的另一個引人注目的方面。某些鳥類,如鸚鵡和椋鳥,不僅能夠模仿人類語言,還能在一定程度上理解單詞的含義和使用上下文。這種能力涉及到大腦中的多個區域,包括負責聲音處理的區域(如HVC和RA核團)以及與語言理解相關的前腦區域。

社會認知是鳥類大腦功能的另一個重要方面。許多鳥類物種展現出複雜的社會行為,包括合作、欺騙和同理心。例如,寒鴉能夠記住那些曾經欺騙過它們的個體,並相應地調整自己的行為。這種社會智慧需要大腦中負責處理社會資訊的特定區域,如中隔核(septum)和前腦的某些部分。

鳥類的視覺系統也是其大腦的一個重要組成部分。鳥類擁有卓越的視力,這不僅體現在視覺敏銳度上,還包括色彩感知和運動檢測能力。鳥類的視覺皮層(visual wulst)在功能上類似於哺乳動物的視覺皮層,但在結構上有所不同。一些鳥類,如鴿子,甚至被發現能夠識別抽象的視覺概念,如「同」與「異」。

鳥類大腦的可塑性是另一個值得注意的特點。許多鳥類物種展現出顯著的神經可塑性,特別是在學習歌唱和適應新環境方面。例如,在歌鳥中,負責歌唱學習和產生的腦區在繁殖季節會發生顯著的結構變化。這種季節性的神經可塑性為研究神經再生和修復提供了寶貴的模型。

鳥類大腦的進化適應性也非常引人注目。不同種類的鳥類因其生態位和行為需求的不同,大腦結構也呈現出相應的特化。例如,儲藏食物的鳥類通常具有更大的海馬體,這與它們需要記住大量藏食地點有關。而依賴聽覺定位食物的鳥類,如貓頭鷹,則具有特別發達的聽覺處理區域。

鳥類大腦的代謝特性也值得關注。鳥類的大腦代謝率極高,這與其高水準的認知活動和快速的資訊處理能力相匹配。這種高代謝率需要大量的能量供應,這可能解釋了為什麼鳥類的飲食需求相對較高。

近年來,研究人員開始關注鳥類大腦中的神經遞質系統。例如,多巴胺系統在鳥類的獎勵學習和動機行為中扮演重要角色,而血清素系統則與情緒調節和社交行為有關。這些神經遞質系統的研究為理解鳥類的行為和認知提供了新的視角。

鳥類大腦研究的一個重要發現是,某些鳥類物種具有神經元生成的能力,即使在成年後也能產生新的神經元。這種現象在哺乳動物中相對罕見,主要限於特定的腦區。鳥類持續的神經元生成可能與其學習新技能和適應環境變化的能力有關。

鳥類大腦研究不僅對理解動物認知有重要意義,還為人類神經科學提供了寶貴的洞見。例如,研究鳥類的語言學習過程可能有助於我們更好地理解人類語言障礙,如失語症。鳥類的空間導航能力研究則可能為理解和治療阿爾茨海默病等神經退行性疾病提供新的思路。

此外,鳥類大腦研究還為人工智慧和機器學習領域提供了啟示。鳥類在有限的神經元中實現複雜認知功能的能力,為設計更高效的計算架構提供了靈感。例如,一些研究者正在嘗試模仿鳥類大腦的結構來開發新型的神經網絡模型。

隨著研究技術的進步,如高解析度腦成像和單細胞測序技術,我們對鳥類大腦的認識正在不斷深化。這些新技術使我們能夠更精確地繪製鳥類大腦的神經連接圖,瞭解不同腦區之間的資訊流動,並探索單個神經元的基因表達特徵。

鳥類大腦研究也為進化生物學提供了重要見解。鳥類和哺乳動物在進化上分離已有三億多年,但兩者卻independent進化出了類似的認知能力。這種趨同進化現象提示我們,某些認知功能可能是由共同的選擇壓力塑造的,而不同的神經結構可以實現類似的功能。

總的來說,鳥類大腦研究不僅改變了我們對這些飛行生物智慧的認知,還為我們理解大腦功能的普遍原理提供了新的視角。隨著研究的深入,鳥類大腦無疑將繼續為神經科學、認知科學和人工智慧等領域帶來更多驚喜和啟示。

7.8 感覺生理學

鳥類的感覺生理學是一個引人入勝的研究領域,它揭示了這些飛行生物如何感知和解釋周圍的世界。鳥類擁有高度發達且專門化的感覺系統,這些系統不僅支持它們在空中、陸地和水中的生存,還使它們能夠完成複雜的任務,如長距離遷徙、精確的獵食和複雜的社交互動。鳥類的感覺生理學涵蓋了視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等多個方面,每個方面都呈現出獨特的適應性特徵。

視覺是鳥類最重要的感官之一,鳥類的視覺系統在很多方面都優於人類和其他哺乳動物。鳥類的眼睛相對於頭部的比例通常很大,這反映了視覺在其生存中的重要性。鳥類的視網膜結構特殊,含有四種不同類型的視錐細胞,而人類只有三種。這第四種視錐細胞使許多鳥類能夠感知紫外光,這在尋找食物、識別同類和判斷果實成熟度等方面起著重要作用。

鳥類的色彩感知能力非常出色。它們不僅能看到人類可見光譜中的所有顏色,還能感知紫外光譜。這種能力在求偶行為中尤為重要,因為許多鳥類的羽毛在紫外光下呈現出人眼無法察覺的複雜圖案。此外,一些鳥類物種,如鴿子,被證明能夠區分多達數百種不同的顏色色調。

鳥類的視力敏銳度也遠超人類。例如,某些猛禽的視力可能是人類的8倍。這種高度的視覺敏銳性使它們能夠從高空精確地定位獵物。鳥類還具有非常寬的視野,有些物種甚至能夠同時看到身體前後的景象。某些鳥類,如貓頭鷹,雖然視野較窄,但具有出色的雙眼視力和夜視能力。

鳥類的眼睛還具有快速適應光線變化的能力。它們的瞳孔可以迅速收縮或擴張,使它們能夠在明亮的天空和陰暗的林地之間快速切換。一些鳥類,如鸚鵡,甚至能夠獨立控制每隻眼睛的瞳孔大小。

聽覺是鳥類另一個高度發達的感官。儘管鳥類缺少外耳,但它們的聽覺系統非常靈敏。鳥類能夠感知的聲音頻率範圍通常比人類更寬,某些物種能夠聽到超聲波。鳥類的內耳結構特殊,使它們能夠精確地定位聲音來源。這種能力在捕食、躲避捕食者和社交溝通中都起著關鍵作用。

鳥類的聽覺系統在處理複雜聲音方面表現出色,這反映在它們豐富的發聲和歌唱能力上。許多鳥類物種能夠學習和模仿各種聲音,包括其他鳥類的叫聲和環境聲音。這種能力涉及大腦中特定的聲音處理區域,如高級發聲中樞(HVC)和頑強核(RA)。

某些鳥類物種,如貓頭鷹,進化出了非對稱的耳朵位置,這使它們能夠更精確地確定聲音的垂直和水準位置。這種適應對於在黑暗中捕獵的鳥類尤為重要。另外,一些水鳥,如潛鳥,能夠在水下聽到聲音,這有助於它們定位水下的獵物。

嗅覺在鳥類中的重要性長期以來被低估,但近年來的研究表明,許多鳥類物種實際上擁有相當發達的嗅覺系統。某些海鳥,如信天翁,能夠通過嗅覺在廣闊的海洋中定位食物。它們能夠感知到海水中極低濃度的氣味分子,這些分子通常與浮游生物聚集區相關。

禿鷲等食腐鳥類也高度依賴嗅覺來尋找腐肉。它們能夠從很遠的距離感知到腐爛的氣味。此外,一些鳥類物種利用嗅覺來識別同類、尋找配偶或辨認自己的巢穴。例如,鸛形目鳥類的幼鳥能夠通過氣味認出自己的父母。

近期研究還發現,某些鳥類可能利用嗅覺來輔助導航。例如,鴿子可能利用不同地區的氣味特徵來輔助其長距離定向能力。這種能力可能在鳥類的遷徙過程中起重要作用。

味覺在鳥類中相對不太發達,這可能與它們快速進食的習慣有關。大多數鳥類的舌頭上只有少量味蕾,遠少於哺乳動物。然而,這並不意味著鳥類完全缺乏味覺。某些鳥類物種,特別是水果食性的鳥類,表現出對不同味道的偏好。例如,很多鳥類能夠辨別甜味,這有助於它們選擇成熟的果實。

有趣的是,某些鳥類物種似乎能夠忍受人類認為極其辛辣的食物。例如,辣椒鳥能夠毫無問題地食用辣椒,這可能是因為它們缺乏對辣味敏感的受體。這種適應可能有助於這些鳥類在競爭較少的生態位中生存。

觸覺在鳥類中的重要性往往被忽視,但實際上鳥類擁有複雜的觸覺系統。鳥類的喙部特別敏感,富含神經末梢。某些鳥類,如鴨子和涉禽,利用喙部的觸覺來在泥濘或水中尋找食物。啄木鳥等種類則利用喙部的觸覺來定位樹皮下的昆蟲。

鳥類的腳部也具有敏感的觸覺。這在棲息和抓捕獵物時非常重要。某些鳥類,如鸚鵡,甚至能夠用腳來操作物體,這需要精細的觸覺反饋。

羽毛也是鳥類重要的觸覺器官。羽毛根部的神經末梢能夠感知微小的壓力變化,這有助於鳥類調整飛行姿態和感知氣流變化。某些鳥類,如夜行性的鳥類,還利用面部羽毛來感知周圍環境,類似於哺乳動物的觸鬚。

除了這些常見的感官,某些鳥類還進化出了特殊的感覺能力。例如,某些鳥類物種可能能夠感知地球磁場,這被認為是它們長距離導航能力的關鍵之一。雖然磁感受的確切機制仍在研究中,但目前的證據表明,這可能涉及視網膜中的特殊分子和大腦中的特定區域。

一些鳥類,如Kiwis,進化出了獨特的觸覺-嗅覺混合系統。它們的鼻孔位於喙的尖端,使它們能夠在土壤中「嗅探」食物。這種適應使Kiwis能夠在黑暗中有效地覓食。

鳥類的感覺系統還表現出顯著的可塑性和適應性。例如,某些鳥類物種能夠根據環境條件調整其感官敏感度。在城市環境中生活的鳥類可能會調整其聽覺系統以更好地過濾背景雜音,而在黑暗環境中生活的鳥類可能會增強其視覺或聽覺敏感度。

鳥類感覺系統的整合也是一個重要的研究課題。鳥類能夠快速有效地整合來自不同感官的資訊,這在飛行、覓食和社交互動中都至關重要。例如,在捕捉飛行中的昆蟲時,鳥類需要同時處理視覺、聽覺和觸覺信息,並將其轉化為精確的運動指令。

研究鳥類的感覺生理學不僅有助於我們理解這些神奇生物的生存策略,還為生物工程學和機器人技術提供了寶貴的靈感。例如,鳥類的視覺系統為開發高效的圖像處理演算法提供了思路,而它們的聽覺定位能力則啟發了新型聲學傳感器的設計。

鳥類感覺生理學的研究還對生態保護具有重要意義。理解鳥類如何感知環境有助於我們評估和減輕人類活動對鳥類的影響。例如,瞭解鳥類對人工光源的敏感度可以幫助設計更加鳥類友好的城市照明系統。

隨著研究技術的進步,特別是非侵入性的腦成像技術和微型傳感器的發展,我們對鳥類感覺生理學的理解正在不斷深化。這些新技術使我們能夠在鳥類自然行為中研究其感覺處理過程,為揭示鳥類感知世界的方式提供了新的機會。

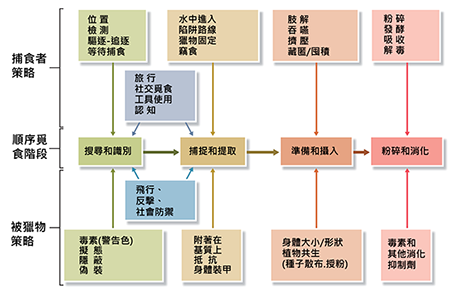

第八章鳥類的覓食與營養

鳥類的覓食行為和營養需求是其生存和繁衍的核心。不同種類的鳥類因其生態位和進化歷史的差異,發展出了多樣化的覓食策略和飲食習慣。這種多樣性反映在它們的喙部形態、消化系統結構以及行為模式上。

鳥類的喙是其最重要的覓食工具之一,其形狀和大小與其diet密切相關。例如,食蜜鳥擁有細長的喙,適合深入花朵吸食花蜜;而鷹類則有強壯的鉤喙,用於撕裂獵物的肉。種子食性鳥類如雀類,通常有短而堅固的喙,能夠有效地破開種子外殼。

鳥類的覓食行為也呈現出驚人的多樣性。某些鳥類如叩木鳥,利用其特化的喙和舌頭從樹皮下獲取昆蟲;而涉禽則利用長腿和長喙在淺水中捕捉小魚和無脊椎動物。海鳥如信天翁能夠在海面上飛行數千公里尋找食物,而某些猛禽則依賴敏銳的視力從高空定位獵物。

從營養學角度來看,鳥類需要平衡的diet以滿足其高代謝率的需求。蛋白質對於羽毛生長和肌肉維護至關重要,而脂肪則是重要的能量來源,特別是對於長距離遷徙的鳥類。碳水化合物、維生素和礦物質也是鳥類健康diet的必要組成部分。

許多鳥類展現出靈活的覓食策略,能夠根據季節和環境的變化調整其diet。例如,某些鳥類在繁殖季節可能偏好高蛋白食物以支持生長中的幼鳥,而在其他時期則轉向更容易獲得的植物性食物。

鳥類的覓食行為還受到日週期、氣候條件和競爭壓力等因素的影響。某些鳥類發展出了食物儲藏行為,如山雀科鳥類會在食物豐富時期儲存種子,以應對食物稀缺的冬季。

理解鳥類的覓食行為和營養需求對於野生鳥類保護和人工飼養都具有重要意義。在保護生物學中,保護鳥類的關鍵食物來源和覓食棲息地是維持健康鳥類種群的重要策略。而在動物園和寵物鳥飼養中,模擬野外的diet組成和提供適當的覓食豐富化活動,對維護鳥類的身心健康至關重要。

8.1 鳥類食性多樣性

鳥類的食性多樣性是生態學和進化生物學中一個引人入勝的研究領域。這種多樣性不僅反映了鳥類對不同生態環境的適應,還展示了它們在漫長的進化過程中發展出的獨特形態和行為特徵。鳥類的食性範圍極其廣泛,從純肉食性到純植食性,以及介於兩者之間的各種組合,幾乎涵蓋了所有可能的食物來源。

食肉性鳥類,如猛禽類,是食物鏈的頂級捕食者。這類鳥類包括鷹、鷹隼、貓頭鷹等,它們主要捕食其他動物。猛禽類通常擁有鋒利的鉤喙和有力的爪子,這些特徵是它們成功捕獵的關鍵。例如,遊隼以其驚人的俯衝速度聞名,能夠在空中捕捉飛行中的鳥類。而貓頭鷹則進化出了無聲的飛行能力和極其靈敏的聽覺,使其成為夜間的高效獵手。某些猛禽,如禿鷲,則專門進化為食腐動物,在生態系統中扮演著重要的清道夫角色。

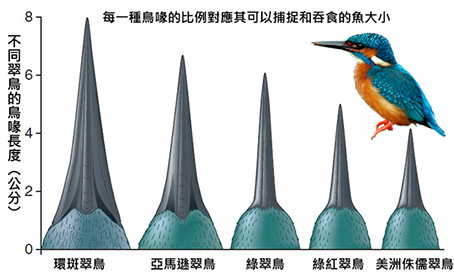

魚食性鳥類是另一類特化的肉食性鳥類。這類鳥類包括鵜鶘、鸕鷀、翠鳥等,它們主要以魚類為食。這些鳥類通常具有特化的喙部結構,如鵜鶘的大型喙囊,用於捕撈和暫時儲存魚類。翠鳥則有細長的喙,適合精確地捕捉水中的小魚。這些鳥類還發展出了防水的羽毛和強壯的腿腳,使它們能夠在水中游泳或潛水覓食。

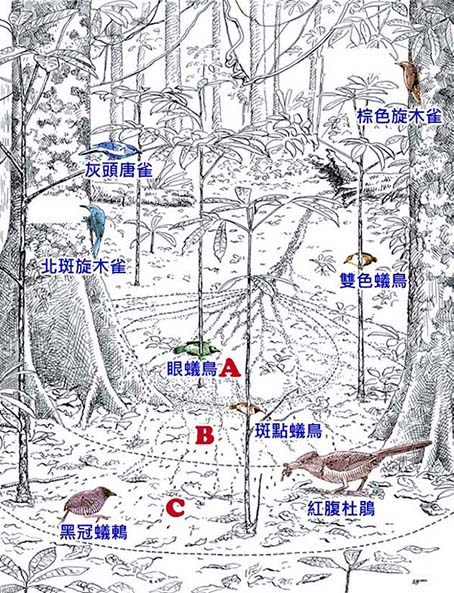

昆蟲食性鳥類在鳥類中占據了很大比例,這與昆蟲在自然界的豐富度密切相關。這類鳥類包括燕子、啄木鳥、畫眉等。它們的覓食策略多種多樣,如燕子能夠在飛行中捕捉飛蟲,啄木鳥則利用其特化的喙和舌頭從樹皮下獲取昆蟲。某些鳥類,如戴勝,甚至能夠利用彎曲的喙從地下挖掘昆蟲。昆蟲食性鳥類在生態系統中扮演著重要的角色,有助於控制昆蟲種群數量。

種子食性鳥類,如雀形目中的許多種類,主要以各種植物的種子為食。這些鳥類通常有強壯的喙,能夠有效地破開堅硬的種子外殼。某些種子食性鳥類,如山雀科,還發展出了儲藏食物的行為,這使它們能夠在食物稀缺的季節生存。值得注意的是,許多種子食性鳥類在繁殖季節會轉向昆蟲食性,以獲取更多的蛋白質來餵養幼鳥。

果實食性鳥類在熱帶和亞熱帶地區尤為常見,如鸚鵡、犀鳥、鳩鴿類等。這些鳥類在種子傳播中扮演著關鍵角色,對維持森林生態系統的多樣性至關重要。某些果實食性鳥類,如某些鸚鵡物種,還能夠處理有毒的果實,這可能是它們為了減少食物競爭而進化出的特殊適應。

蜜食性鳥類,如蜂鳥和太陽鳥,是高度特化的類群。這些鳥類通常體型小、代謝率高,需要頻繁攝食高能量的花蜜。它們擁有細長的喙和特化的舌頭,能夠有效地從花朵中吸取花蜜。同時,這些鳥類在授粉過程中起著重要作用,與它們賴以生存的植物形成了互利共生的關係。

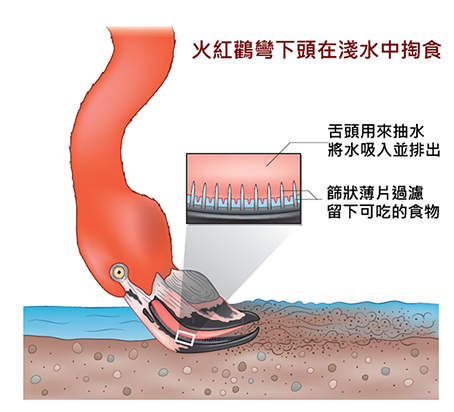

濾食性鳥類,如火烈鳥和某些鴨科鳥類,有著獨特的覓食方式。火烈鳥利用其特化的喙部結構過濾水中的小型甲殼類和藻類,而某些鴨類則利用喙緣的層板結構過濾水中的小生物和植物碎屑。這種覓食策略使這些鳥類能夠利用其他動物難以獲取的食物資源。

雜食性是許多鳥類採取的一種靈活的食性策略。烏鴉科鳥類是典型的雜食性鳥類,它們的diet可以包括從果實、種子到小型動物和腐肉等各種食物。這種飲食的靈活性使得雜食性鳥類能夠適應多變的環境條件,並在人類改變的環境中茁壯成長。

某些鳥類還表現出季節性的食性變化。例如,許多鳴禽在繁殖季節會增加動物性食物的攝入,以滿足生長中的幼鳥對蛋白質的高需求。而在非繁殖季節,它們可能會轉向更多的植物性食物。這種季節性的diet變化反映了鳥類對環境資源可用性變化的適應。

鳥類的食性多樣性還體現在它們對特殊食物的利用上。例如,某些鸚鵡物種能夠食用有毒的果實和種子,這可能與它們特殊的解毒能力有關。南美洲的黏土食鸚鵡則以食用河岸黏土而聞名,這種行為被認為有助於中和它們食物中的毒素。

值得注意的是,鳥類的食性並非固定不變的。在面對環境變化或新的食物來源時,許多鳥類表現出了驚人的適應能力。例如,城市中的鳥類學會了利用人類提供的食物資源,如麵包屑和垃圾。某些海鳥物種則學會了跟隨漁船覓食,利用漁業活動產生的副產品。

鳥類的食性多樣性對生態系統功能有著深遠的影響。作為種子傳播者、授粉者和害蟲控制者,鳥類在維持生態平衡中扮演著不可或缺的角色。例如,食果鳥類通過排泄或吐出種子來傳播植物,對森林的更新和擴展至關重要。而食蟲鳥類則通過控制昆蟲種群數量來維護生態平衡。

然而,鳥類的食性多樣性也使它們面臨著各種威脅。棲息地破壞、氣候變化和環境污染等因素都可能影響鳥類的食物來源。例如,依賴特定植物或昆蟲的鳥類可能因為這些食物來源的減少而面臨生存威脅。此外,某些人類活動,如過度捕魚,也可能間接影響依賴海洋資源的鳥類。

理解鳥類的食性多樣性對於保護生物學具有重要意義。通過瞭解不同鳥類的食物需求,我們可以更好地設計和實施保護策略。例如,保護關鍵的食物植物物種或維護重要的覓食棲息地可以有效地支援鳥類種群的恢復和維持。

在人工飼養環境中,模擬鳥類的自然diet也變得越來越重要。動物園和野生動物康復中心正在努力提供更接近野外diet的食物,以維護鳥類的健康和自然行為。這不僅包括提供適當的食物種類,還包括模擬自然的覓食過程,如隱藏食物或設計需要鳥類動腦筋才能獲取的食物裝置。

鳥類的食性多樣性研究還為農業害蟲控制提供了新的思路。通過瞭解食蟲鳥類的覓食行為和偏好,農民可以採取措施吸引這些鳥類到農田,從而實現自然的害蟲控制。

隨著研究方法的進步,特別是同位素分析技術的應用,科學家們能夠更精確地瞭解野外鳥類的實際diet組成。這些新技術正在揭示許多鳥類物種以前未知的食性特徵,豐富了我們對鳥類生態學的認識。

8.2 覓食策略與行為

鳥類的覓食策略Foraging Strategies和行為是鳥類學研究中一個極其豐富和多樣化的領域。這些策略和行為不僅反映了鳥類對其生態環境的適應,還展示了它們在進化過程中發展出的獨特能力和智慧。鳥類的覓食方式涵蓋了從簡單直接到極其複雜和精細的各種策略,每種策略都是針對特定的食物來源和環境條件而優化的結果。

空中覓食是許多鳥類採用的一種高效策略。燕子和雨燕是這種策略的典型代表,它們能夠在飛行中捕捉飛蟲。這些鳥類擁有流線型的身體和長而尖的翅膀,使它們能夠快速靈活地在空中轉向。它們的嘴部也特別寬大,能夠在高速飛行中增加捕獲昆蟲的機會。某些猛禽,如隼類,則採用高空俯衝的方式捕捉飛行中的鳥類或地面上的小型動物。這種捕獵方式需要極高的視力和精確的飛行控制能力。

水中覓食是另一類重要的覓食策略,適應了水生環境中的各種食物資源。潛水鳥類如鸕鷀和企鵝,能夠在水下追逐和捕捉魚類。這些鳥類通常有蹼狀的腳,流線型的身體,以及防水的羽毛,這些特徵都是為了提高水下運動效率。鵜鶘和鰹鳥則採用空中俯衝入水的方式捕魚,這種方法需要精確的視力和時機把握。而涉禽如鷺鷥和鷸類,則在淺水區域步行覓食,用長腿和長喙探測和捕捉水中或泥中的獵物。

陸地上的覓食行為同樣多種多樣。地面覓食的鳥類如鴿子和麻雀,主要通過步行或跳躍來尋找種子和小型無脛椎動物。這些鳥類通常有較短的腿和堅固的喙,適合在地面上活動和處理食物。而一些較大型的地面覓食者如鴕鳥和雞類,則能夠通過刨地來尋找埋在土壤中的食物。

樹上覓食是許多森林鳥類採用的策略。啄木鳥是這種策略的代表,它們用強壯的喙敲擊樹幹,尋找樹皮下的昆蟲。啄木鳥還擁有特殊的舌頭結構,可以深入樹洞捕捉昆蟲。而巨嘴鳥和攀雀等鳥類則專門適應了在樹枝間尋找昆蟲的生活方式,它們能夠靈活地在枝幹之間移動,並用彎曲的喙從樹皮縫隙中挑出獵物。

某些鳥類發展出了特殊的覓食工具使用能力。最著名的例子是加拉帕戈斯地雀,它們能夠使用仙人掌刺作為工具來挑出樹皮下的昆蟲。新喀裡多尼亞烏鴉則展示了更為複雜的工具使用能力,它們能夠製作鉤子狀的工具來從樹洞中鉤出昆蟲。這種工具使用行為不僅需要高度的智力,還需要精細的運動控制能力。

集體覓食是一些鳥類採用的有效策略。群居的鳥類如椋鳥,常常成群結隊地覓食,這不僅可以提高發現食物的機會,還能減少個體被捕食的風險。某些海鳥如鰹鳥,則採用協作捕魚的策略,它們會集體驅趕魚群到水面,然後輪流俯衝捕魚。這種行為不僅提高了捕獲成功率,還體現了鳥類的社會協作能力。

一些鳥類展現出了驚人的記憶力和空間認知能力,這在它們的覓食行為中起著重要作用。例如,Clark's Nutcracker(克拉克氏堅果鴉)能夠在秋季儲藏多達33,000顆松樹種子,並在冬季準確地找到這些藏匿點。這種能力不僅需要極強的空間記憶,還需要複雜的認知地圖能力。同樣,蜂鳥也能夠記住數百個花朵的位置和它們的花蜜補充時間,這使得它們能夠有效地規劃自己的覓食路線。

季節性遷徙是許多鳥類採用的大尺度覓食策略。通過長距離遷徙,鳥類能夠利用不同地理區域在不同季節提供的食物資源。例如,許多水鳥在夏季前往北極地區繁殖,利用那裡豐富的昆蟲和植物資源。而在冬季,它們則遷移到溫暖的南方地區,那裡有更多可用的食物資源。這種策略雖然耗能巨大,但能夠使鳥類最大化地利用全球範圍內的季節性食物資源。

鳥類的覓食行為還表現出顯著的靈活性和學習能力。城市中的鳥類就是一個很好的例子,它們學會了利用人類活動產生的各種食物資源。比如,某些鴿子和鴉類學會了打開垃圾桶或食品包裝。海鷗則學會了跟隨漁船,利用捕魚活動產生的副產品。這種行為適應性使得這些鳥類能夠在人類主導的環境中茁壯成長。

某些鳥類還發展出了欺騙性的覓食策略。例如,某些鷸類會假裝受傷,以吸引潛在捕食者的注意力,從而將其引離巢區。而椋鳥類則有時會發出虛假的警報聲,驅散其他鳥類,以獨佔食物資源。這些策略體現了鳥類的社會智能和策略思維能力。

鳥類的覓食行為還受到日週期的影響。許多鳥類在黎明和黃昏時分最為活躍,這被稱為晨昏活動高峰。這種行為模式可能是為了避開天敵,或者利用這些時段特有的食物資源。而夜行性鳥類如貓頭鷹,則進化出了特殊的視覺和聽覺能力,使它們能夠在黑暗中有效地捕獵。

值得注意的是,鳥類的覓食行為還受到複雜的生理機制調控。例如,許多遷徙鳥類在遷徙前會進入一種稱為"餵肥"的狀態,大量攝食並積累脂肪儲備。這種行為受到內分泌系統的精密調控,涉及多種激素的協同作用。同樣,繁殖期間的覓食行為也受到激素水準變化的影響,親鳥會調整自己的覓食策略以滿足育雛的需求。

鳥類的覓食策略和行為對生態系統功能有著深遠的影響。通過它們的覓食活動,鳥類參與了生態系統中的能量流動和物質循環。例如,食果鳥類在覓食過程中傳播植物種子,對於維持和擴展森林生態系統起著關鍵作用。而食蟲鳥類則通過控制昆蟲種群數量來維持生態平衡,這在農業生態系統中尤為重要。

8.3 鳥類喙部適應與專門化

鳥類的喙部是一個極為多樣化且高度專門化的結構,反映了不同物種在漫長的演化過程中對特定生態位的適應。這種適應性變化使得鳥類得以在各種環境中生存和繁衍,從而成為地球上分佈最廣、種類最多的脊椎動物之一。

鳥類的喙部本質上是上下頜骨的延伸,外覆角質層。這種結構賦予了喙部既堅硬又輕便的特性,能夠有效地執行各種功能,如覓食、築巢、梳理羽毛、防禦等。喙部的形狀、大小、強度和靈活性都與鳥類的生活方式和食性密切相關。

以食性而言,鳥類的喙部適應呈現出驚人的多樣性。例如,食果鳥類通常擁有短而寬的喙,適合啄食和破碎果實;而食蜜鳥類如蜂鳥則進化出細長的喙,便於深入花朵吸取花蜜。食肉鳥類如鷹隼類則擁有彎曲而尖銳的喙,有利於撕裂獵物的肉。水鳥如鵜鶘和鸕鶿擁有長而彎曲的喙,便於捕捉魚類。啄木鳥的喙部則特化為堅硬而尖銳的形狀,能夠有效地鑿穿樹皮尋找昆蟲。

喙部的適應不僅限於覓食,還涉及其他生存需求。例如,某些鸚鵡科鳥類的喙部不僅用於取食,還可以作為第三隻腳輔助攀爬。燕子的喙部較寬,有利於在飛行中捕捉昆蟲。鶴和鸛等涉禽的長喙則有助於在淺水中覓食。

喙部的形態變化還可能與求偶和性選擇有關。例如,巨嘴鳥(Toucan)的巨大而色彩鮮艷的喙部被認為是性選擇的結果,可能在求偶展示中起重要作用。

鳥類喙部的適應性變化是自然選擇的典範。不同的環境壓力推動了喙部形態的多樣化,使得同一地區的不同鳥類能夠利用不同的食物資源,減少競爭。著名的例子是加拉帕戈斯群島的達爾文雀(Darwin's finches),牠們的喙部形態因應不同島嶼的食物資源而呈現出顯著差異,成為適應性輻射(adaptive radiation)的經典案例。

喙部的適應性變化並非一成不變,而是能夠隨環境變化而相應調整。研究表明,某些鳥類的喙部形態可以在相對較短的時間內發生變化,以應對食物資源的變化。例如,在北美地區,一些食種鳥類的喙部在過去幾十年間變得更長,這可能與它們越來越依賴人為餵食站有關。

喙部的適應性不僅體現在形態上,還體現在功能和行為上。許多鳥類已經學會利用喙部來使用工具,展現出驚人的智慧和適應能力。新喀裡多尼亞烏鴉(New Caledonian

crow)就以其製造和使用工具的能力而聞名,牠們能夠彎折樹枝製成鉤子,用來從樹洞中鉤出昆蟲。

鳥類喙部的適應性研究對我們理解生物演化和生態學有重要意義。通過研究喙部的形態變化,科學家們可以追蹤物種的演化歷史,瞭解環境變化對物種的影響,以及預測未來氣候變化可能對鳥類產生的影響。

此外,鳥類喙部的適應性研究還為生物仿生學提供了豐富的靈感。工程師們正在研究鳥類喙部的結構和功能,以期開發新的材料和設計。例如,啄木鳥的喙部結構啟發了新型防震材料的開發,而蜂鳥的喙部則為微型飛行器的設計提供了參考。

8.4 最佳覓食理論

最佳覓食理論是一個在生態學和行為生態學領域中廣受關注的概念,尤其在研究鳥類行為時扮演著重要角色。這個理論的核心假設是,動物在覓食過程中會做出最能優化能量攝入與消耗比率的選擇。對於鳥類而言,這個理論提供了一個強大的框架,用以解釋和預測牠們在各種環境條件下的覓食行為。

最佳覓食理論的基本前提是,自然選擇會偏好那些能夠最大化覓食效率的個體。在鳥類中,這種效率通常表現為單位時間內獲得的淨能量。理論認為,鳥類會權衡食物的能量含量、獲取食物所需的時間和精力、以及潛在的風險(如被捕食的危險)等因素,以做出最優的覓食決策。

在應用到鳥類研究時,最佳覓食理論考慮了多個關鍵因素。首先是prey選擇,即鳥類如何在不同的可用食物之間做出選擇。理論預測,鳥類會優先選擇那些提供最高能量回報的食物。例如,某些鷺鷥科鳥類在選擇獵物時,會優先捕捉體型較大的魚類,因為這些魚類能提供更高的能量回報,儘管捕捉它們可能需要更多的時間和精力。

其次是覓食路徑選擇,指鳥類如何決定在哪裡覓食。理論認為,鳥類會選擇那些能提供最高淨能量收益的區域。這不僅包括食物豐富程度,還考慮了到達該區域的成本、競爭強度、以及潛在的捕食風險等因素。例如,許多候鳥會在遷徙路線上選擇特定的停歇地,這些地點通常能提供豐富的食物資源,使鳥類能夠快速補充能量以繼續長途飛行。

時間分配也是最佳覓食理論的重要組成部分。理論預測,鳥類會根據patch的質量來決定在特定區域停留的時間。當一個區域的食物資源逐漸減少時,鳥類會權衡繼續在此覓食的收益與尋找新patch的成本,在最佳時機做出轉移的決定。這種行為在許多遷徙鳥類中尤為明顯,牠們需要在有限的時間內積累足夠的能量儲備。

最佳覓食理論還考慮了群體行為對個體覓食策略的影響。在群體中覓食的鳥類可能面臨競爭,但同時也可能從群體中獲益,如提高發現食物的機會或降低被捕食的風險。理論預測,鳥類會權衡這些因素,選擇最優的群體大小和組成。例如,一些水鳥物種常常形成混合群體進行覓食,這種行為可能是為了最大化覓食效率和安全性。

環境的變化對鳥類的覓食策略有顯著影響。最佳覓食理論提供了一個框架,用以理解鳥類如何應對這些變化。例如,當食物資源季節性變化時,許多鳥類會調整其覓食行為和遷徙模式。氣候變化也可能改變食物的可用性和分佈,迫使鳥類適應新的覓食策略。研究者們正在使用最佳覓食理論來預測這些變化可能對鳥類族群產生的影響。

最佳覓食理論在鳥類研究中的應用不僅限於野外觀察,還包括實驗室研究和數學建模。研究者們設計了各種實驗來測試理論的預測,如操縱食物patch的質量和分佈,觀察鳥類的反應。這些研究不僅驗證了理論的有效性,還揭示了影響鳥類覓食決策的複雜因素。

然而,最佳覓食理論也面臨一些挑戰和批評。一個主要的批評是,理論過於簡化,沒有充分考慮到現實世界中的複雜性。例如,鳥類的決策可能受到非能量因素的影響,如社會關係、學習經驗等。此外,理論假設鳥類具有完全的資訊和理性決策能力,這在現實中可能並不總是成立。

近年來,研究者們正在努力改進和擴展最佳覓食理論,以更好地解釋現實世界中觀察到的複雜性。例如,將認知限制和不完全資訊納入模型,或者考慮長期適應度而不僅僅是短期能量收益。這些努力正在使理論變得更加全面和實用。

最佳覓食理論對鳥類保護和管理也有重要意義。通過理解鳥類的覓食策略,保護生物學家可以更好地設計保護區網絡,確保關鍵的覓食區域得到保護。此外,理論還可以幫助預測人類活動(如棲息地破壞或氣候變化)對鳥類覓食行為的潛在影響,從而制定更有效的保護策略。

在更廣泛的生態學背景下,最佳覓食理論為理解生態系統中的能量流動和物種間相互作用提供了重要洞見。通過研究鳥類的覓食行為,我們可以更好地理解食物網的結構和動態,以及不同trophic水準之間的相互依賴關係。

最佳覓食理論在鳥類研究中的應用展示了生態學理論如何能夠bridge基礎科學和應用科學。通過提供一個理解和預測動物行為的框架,這個理論不僅深化了我們對自然界的認識,還為野生動物管理和生態系統保護提供了實際指導。隨著研究方法的不斷創新和理論的持續發展,最佳覓食理論將繼續在鳥類生態學研究中發揮重要作用,幫助我們更好地理解和保護這些令人著迷的生物。

8.5 群聚覓食的利弊

群聚覓食是鳥類中普遍存在的行為策略,這種行為模式在不同的鳥類物種中呈現出多樣化的形式。群聚覓食的現象引起了生態學家和行為生物學家的廣泛關注,因為它涉及複雜的生態和演化過程,反映了鳥類在長期適應過程中權衡各種因素的結果。理解群聚覓食的利弊對於解釋鳥類的社會行為、種群動態和生態系統功能具有重要意義。

群聚覓食的主要優勢之一是提高了發現食物的效率。在一個群體中,每個個體都可以被視為一個"探測器",能夠搜索和定位食物資源。當一個個體發現食物時,其他群體成員可以快速獲得這一資訊,從而減少了每個個體在尋找食物上花費的時間和精力。這種"資訊共用"機制在許多鳥類物種中都有體現,例如海鷗在海面上聚集覓食,當一隻海鷗發現魚群時,其他個體會迅速趕來。

另一個重要優勢是提高了捕食成功率。某些prey items可能對單個鳥類來說太大或太難捕獲,但通過協作,群體可以成功獵捕這些prey。這種現象在一些猛禽物種中特別明顯,如哈裡斯鷹(Harris's Hawk)會形成小組協同捕獵大型prey。此外,群聚覓食還可能通過"混淆效應"降低prey的警惕性或逃避能力,使得捕獲變得更加容易。

群聚覓食還能夠降低被捕食的風險。在一個群體中,每個個體被捕食者盯上的概率降低,這被稱為"稀釋效應"。同時,群體中的多雙眼睛能夠更有效地監視周圍環境,及早發現潛在的危險,這種現象被稱為"多眼效應"。例如,在草原上覓食的雀形目鳥類常常形成混合群體,不僅能夠更好地發現食物,還能更快地察覺到接近的猛禽。

社會學習是群聚覓食的另一個重要優勢。年輕或缺乏經驗的個體可以通過觀察和模仿更有經驗的群體成員來學習有效的覓食技巧。這種學習機制對於那些需要複雜覓食技能的物種尤為重要,如使用工具的新喀裡多尼亞烏鴉(New Caledonian

Crow)。

然而,群聚覓食並非沒有代價。競爭是群聚覓食面臨的主要挑戰之一。當多個個體在同一區域覓食時,不可避免地會出現對有限資源的競爭。這種競爭可能導致個體獲得的食物減少,尤其是當群體規模超過環境承載能力時。某些優勢個體可能會壟斷最佳的覓食位置,迫使其他個體轉移到次優的區域。

寄生行為是另一個潛在的問題。在群體中,一些個體可能會採取"搭便車"策略,即依賴其他個體發現食物而不付出自己的努力。這種行為雖然對個體可能有利,但從群體的角度來看可能降低了整體的覓食效率。某些鳥類物種已經進化出複雜的社會結構和行為規則來抑制這種寄生行為,如建立優勢等級制度或實施懲罰機制。

群聚覓食還可能增加被捕食者發現的風險。雖然群體可以提高警戒能力,但大群體也更容易引起捕食者的注意。這種權衡在不同環境和不同物種之間可能有所不同。例如,在開闊地帶覓食的鳥類可能更傾向於形成大群體,因為視野開闊有利於及早發現捕食者,而在視野受限的森林環境中,小群體或獨自覓食可能更有優勢。

疾病傳播是群聚覓食的另一個潛在風險。緊密的社會接觸可能加速病原體在群體中的傳播。這在候鳥族群中尤其明顯,因為大規模的聚集可能導致疾病在不同地理區域之間快速傳播。然而,有研究表明,某些鳥類物種可能已經進化出行為或生理機制來應對這一風險,如增強免疫系統或避免與生病個體接觸。

群聚覓食的利弊在不同的生態環境和不同的鳥類物種之間可能有顯著差異。例如,在資源豐富且分佈均勻的環境中,競爭的代價可能相對較低,群聚覓食的優勢更為明顯。相反,在資源稀缺或分佈不均的環境中,獨自覓食可能更有優勢。同樣,對於體型較大、捕食風險較低的物種,群聚覓食的反捕食優勢可能不如小型物種明顯。

群聚覓食行為的進化是一個動態的過程,反映了鳥類在長期適應過程中對各種因素的權衡。這種權衡不僅涉及即時的能量獲取和生存需求,還可能影響繁殖成功率和基因傳遞。例如,群聚覓食可能為個體提供更多的交配機會,或者有助於維持社會關係,這些因素可能在某些情況下超越了純粹的能量考慮。

理解群聚覓食的利弊對於鳥類保護和管理具有重要意義。例如,在設計保護區時,需要考慮到群聚覓食物種的特殊需求,確保有足夠大的區域支援群體活動。同時,瞭解群聚覓食行為也有助於預測和管理鳥類對環境變化的反應,如氣候變化或棲息地破碎化可能對群聚覓食行為產生的影響。

群聚覓食的研究還為我們理解更廣泛的生態和演化過程提供了洞見。例如,它有助於解釋社會行為的起源和維持機制、種間互動的動態、以及生態系統中能量和資訊的流動。這些知識不僅對鳥類學有重要意義,還可以應用於其他動物群體的研究和保護。

隨著研究方法的進步,科學家們正在獲得關於群聚覓食更深入的理解。新的技術,如GPS追蹤和社交網絡分析,使我們能夠更精確地量化群聚覓食的成本和收益。這些進展不僅深化了我們對鳥類行為的理解,還為解決更廣泛的生態和演化問題提供了新的視角。

群聚覓食的利弊研究突顯了自然界中普遍存在的權衡關係。它提醒我們,在研究和保護鳥類時,需要採取全面和動態的視角,考慮到行為、生態和演化等多個層面的相互作用。通過深入理解群聚覓食的複雜性,我們不僅能更好地欣賞鳥類的適應能力,還能為保護生物多樣性和維護生態系統平衡提供重要的科學依據。

第九章配偶選擇與社會行為

鳥類的配偶選擇與社會行為是鳥類學和行為生態學中極為豐富和引人入勝的研究領域。這些行為展現了驚人的多樣性,反映了不同物種在演化過程中對特定生態環境的適應。

鳥類的配偶選擇策略可以大致分為單配製、一夫多妻制、一妻多夫制和混合交配系統。單配製是最常見的形式,約90%的鳥類採用這種方式。在單配製中,雌雄鳥形成穩定的配對關係,共同孵卵和撫育幼鳥。這種策略在需要雙親共同照顧的物種中特別普遍,如大多數鸚鵡科鳥類。

一夫多妻制在某些物種中出現,特別是在資源豐富或雄鳥能夠控制大量資源的情況下。例如,紅翼黑鸝(Red-winged Blackbird)的雄鳥通常會吸引多個雌鳥在其領地內築巢。相比之下,一妻多夫制較為罕見,但在諸如澳洲棘背鳥(Jacana)等物種中可以觀察到,其中一隻雌鳥會與多隻雄鳥交配。

鳥類的求偶行為五花八門,包括華麗的羽毛展示、複雜的求偶舞蹈、精心製作的鳥巢,甚至是特殊的聲音表演。這些行為不僅用於吸引異性,還可能作為個體質量的指標。例如,雄性極樂鳥(Birds of Paradise)以其令人驚嘆的羽毛和複雜的求偶舞蹈而聞名。

社會行為在鳥類中也表現出極大的多樣性。許多物種形成複雜的社會結構,從臨時的覓食群體到高度組織化的殖民地。殖民繁殖在海鳥中特別常見,如企鵝和海鷗,這種策略可以提供更好的捕食者防禦和育雛效率。

一些鳥類物種甚至發展出協作繁殖系統,其中非繁殖個體會協助繁殖對撫育後代。這種行為在如綠啄木鳥(Acorn

Woodpecker)等物種中可以觀察到,顯示了鳥類社會行為的複雜性。

鳥類的配偶選擇和社會行為研究不僅揭示了自然選擇和性選擇的作用機制,還為我們理解更廣泛的生態和演化過程提供了寶貴的洞見。這些研究對於鳥類保護也具有重要意義,幫助我們制定更有效的保護策略,維護生物多樣性。

9.1 求偶與配對系統

鳥類的求偶與配對系統是動物行為學和演化生物學中最引人入勝的研究領域之一。這些行為和系統展現了驚人的多樣性,反映了不同物種在長期演化過程中對特定生態環境的適應。鳥類的求偶行為和配對系統不僅影響個體的繁殖成功,還塑造了整個物種的社會結構和生態動態。

求偶行為是鳥類配對過程中的關鍵環節。這些行為通常涉及複雜的視覺、聽覺和行為信號,目的是吸引潛在配偶並展示個體質量。視覺信號可能包括華麗的羽毛展示,如孔雀開屏或極樂鳥的複雜舞蹈。許多鳥類物種進化出鮮艷的羽毛或特殊的身體結構,專門用於求偶展示。例如,琴鳥(rebird)雄性的尾羽可以形成類似豎琴的形狀,不僅視覺上令人印象深刻,還能在求偶過程中產生獨特的聲音效果。

聽覺信號在鳥類求偶中同樣重要。許多物種的雄鳥會發出複雜的鳴叫或歌聲來吸引雌鳥。這些聲音不僅用於吸引注意,還可能傳達關於個體質量、領地狀況或基因優勢的資訊。例如,夜鶯(Nightingale)以其悅耳動聽的歌聲而聞名,其複雜的歌曲結構被認為是雄性質量的一個指標。

行為信號在求偶過程中也扮演著重要角色。這可能包括特定的飛行模式、地面舞蹈或象徵性的餵食行為。例如,藍足鰹鳥(Blue-footed

Booby)的雄性會展示其鮮藍色的腳掌,並進行一種特殊的步態展示來吸引雌性。這種行為不僅展示了個體的活力,還可能反映了其健康狀況和基因質量。

某些鳥類物種的求偶行為更為複雜,涉及到巢的建造或裝飾。園丁鳥(Bowerbird)就以其精心製作的「花園」而聞名。雄性會收集各種鮮艷的物品,如花朵、貝殼或甚至是人造物品,來裝飾其精心構建的枝條構造。這種行為不僅展示了雄性的技能和資源獲取能力,還可能反映了其認知能力和創造力。

鳥類的配對系統可以大致分為幾種主要類型:單配製、一夫多妻制、一妻多夫制和混合交配系統。單配製是最常見的形式,約90%的鳥類物種採用這種方式。在單配製中,一對雌雄鳥形成相對穩定的配對關係,共同承擔築巢、孵卵和育雛的責任。這種系統在需要雙親共同照顧的物種中特別普遍,如大多數鸚鵡科和鴿子科鳥類。

一夫多妻制在某些物種中出現,特別是在資源豐富或雄鳥能夠控制大量資源的情況下。在這種系統中,一隻雄鳥與多隻雌鳥交配並形成穩定關係。例如,紅翼黑鸝(Red-winged Blackbird)的雄鳥通常會在其領地內吸引多個雌鳥築巢。這種系統可能導致雄性之間的激烈競爭,因為只有少數優勢雄性能夠獲得交配機會。

相比之下,一妻多夫制在鳥類中較為罕見,但在某些物種中確實存在。在這種系統中,一隻雌鳥與多隻雄鳥交配。澳洲棘背鳥(Jacana)就是一個典型的例子,其中較大的雌鳥會與多隻較小的雄鳥交配,並將孵卵和育雛的責任留給雄鳥。

混合交配系統結合了上述幾種類型的特徵,或者在不同的環境條件下表現出不同的配對策略。例如,某些物種可能在資源豐富時表現出一夫多妻制,而在資源匱乏時轉為單配製。這種靈活性使得物種能夠更好地適應變化的環境條件。

鳥類的配對系統還可能受到環境因素的強烈影響。例如,在資源分散或不可預測的環境中,單配製可能更有利,因為需要雙親共同努力才能成功撫育後代。相反,在資源集中或可預測的環境中,一夫多妻制可能更為普遍,因為單個雄性可以控制足夠的資源來支援多個雌性及其後代。

社會環境也在塑造鳥類的配對系統中起著重要作用。例如,在一些物種中,非繁殖個體可能會協助繁殖對撫育後代,這種被稱為協作繁殖的行為在如綠啄木鳥(Acorn

Woodpecker)等物種中可以觀察到。這種社會結構可能影響個體的交配策略和機會。

鳥類的求偶與配對系統研究對我們理解性選擇和自然選擇的作用機制具有重要意義。例如,華麗的求偶展示可能是性選擇的結果,反映了雌性對某些特徵的偏好。同時,這些特徵的演化也受到自然選擇的制約,因為過於誇張的裝飾可能增加被捕食的風險或降低生存能力。

此外,鳥類的求偶與配對行為研究還為我們提供了理解動物通信和認知能力的窗口。例如,某些物種複雜的求偶舞蹈或歌聲可能反映了高度發達的運動控制能力或記憶能力。這些研究不僅加深了我們對鳥類智慧的理解,還為比較認知科學提供了寶貴的洞見。

從保護生物學的角度來看,理解鳥類的求偶與配對系統對制定有效的保護策略至關重要。例如,某些依賴特定環境條件進行求偶展示的物種可能特別容易受到棲息地破壞的影響。同樣,瞭解物種的社會結構和配對系統可以幫助我們預測族群對環境變化的反應,從而制定更有針對性的保護措施。

隨著研究技術的進步,如基因組學和高解析度追蹤技術,科學家們正在獲得關於鳥類求偶與配對行為更深入的理解。這些新技術使我們能夠更精確地量化個體間的遺傳關係、追蹤長期配對模式,以及研究previous難以觀察的稀有物種。這些進展不僅深化了我們對鳥類行為的理解,還為解決更廣泛的生態和演化問題提供了新的視角。

鳥類的求偶與配對系統研究展示了自然界中令人驚嘆的多樣性和複雜性。它提醒我們,在研究和保護生物多樣性時,需要考慮到行為、生態和演化等多個層面的相互作用。通過深入理解這些迷人的行為和系統,我們不僅能更好地欣賞自然界的奇妙,還能為保護地球上的生物多樣性做出更明智的決策。

9.2 鳥類伴侶關係、求偶與分離

鳥類的伴侶關係、求偶與分離是鳥類學和行為生態學中極為引人入勝的研究領域。這些行為不僅反映了鳥類的社會結構和繁殖策略,還展示了自然選擇和性選擇在塑造這些行為過程中的複雜相互作用。鳥類的伴侶關係呈現出驚人的多樣性,從終生配對到短暫的季節性結合,每種模式都適應了特定的生態環境和演化壓力。

伴侶關係是鳥類社會行為的核心。在許多物種中,伴侶關係不僅僅是為了繁殖,還涉及複雜的社交互動、共同防禦領地和相互梳理等行為。終生配對是一種常見的伴侶關係形式,特別是在某些大型鳥類物種中,如天鵝、大雁和信天翁。這種長期穩定的關係可能帶來多種優勢,包括提高繁殖成功率、減少尋找新配偶的時間和精力成本,以及增加雙親對後代的投資。

然而,即使在所謂的"終生配對"物種中,配偶更換或"離婚"也並非罕見。研究表明,這種現象可能是由多種因素引起的,包括繁殖失敗、更好的配偶選擇機會出現,或者環境條件的變化。例如,在北極燕鷗(Arctic Tern)中,如果一對配偶連續兩年繁殖失敗,它們更有可能在下一個繁殖季節尋找新的配偶。

季節性配對是另一種常見的伴侶關係形式,特別是在遷徙鳥類中。這些鳥類可能每年都與不同的配偶形成新的關係。這種策略允許鳥類在不同的繁殖地選擇最適合的配偶,可能有助於增加遺傳多樣性和適應不同的環境條件。然而,這也意味著每個繁殖季節都需要投入時間和精力來建立新的伴侶關係。

求偶是建立伴侶關係的關鍵階段,涉及複雜的行為展示和互動。鳥類的求偶行為極其多樣,反映了不同物種適應特定生態位的結果。視覺展示是許多鳥類求偶行為的核心元素。雄性常常通過展示鮮艷的羽毛或特殊的身體結構來吸引雌性。例如,孔雀的標誌性開屏行為不僅展示了其華麗的尾羽,還可能傳達了關於個體健康和基因質量的資訊。

聲音信號在鳥類求偶中同樣重要。許多物種的雄性會發出複雜的鳴叫或歌聲來吸引配偶。這些聲音不僅用於吸引注意,還可能傳達關於個體質量、領地狀況或遺傳優勢的信息。例如,夜鶯(Nightingale)以其複雜多變的歌聲而聞名,其歌曲的複雜性被認為是雄性質量的一個重要指標。

除了視覺和聲音信號,某些鳥類物種還發展出了獨特的求偶舞蹈。這些舞蹈可能包括複雜的飛行表演、地面舞步或特定的身體動作。例如,西部樹麻雀(Western Grebe)的"水上芭蕾"求偶舞蹈,雌雄鳥會同步在水面上奔跑,這種行為不僅展示了個體的體能,還可能強化了伴侶之間的聯繫。

在一些物種中,求偶行為還涉及到禮物的贈送。雄性可能會向潛在的配偶提供食物、築巢材料或其他物品。這種行為不僅展示了雄性的資源獲取能力,還可能被解釋為對未來育兒能力的示範。例如,燕鷗的雄性常常會向雌性贈送魚,這不僅是一種求偶行為,還可能幫助雌性評估雄性的捕魚能力和未來的育兒潛力。

然而,並非所有的伴侶關係都能長久維持。鳥類的"離婚"現象引起了研究者的極大興趣,因為它提供了理解配偶選擇和繁殖策略的重要線索。離婚在鳥類中的發生率因物種而異,從幾乎不存在到相當普遍。研究表明,離婚可能是由多種因素引起的,包括繁殖失敗、更好的配偶選擇機會出現,或者個體質量的變化。

在某些物種中,離婚似乎是提高繁殖成功率的一種策略。例如,在歐洲燕鷗(Common Tern)的研究中發現,更換配偶後的個體通常會有更高的繁殖成功率。這可能是因為新的配對組合更加相容,或者新配偶的質量更高。然而,離婚也可能帶來成本,如失去熟悉的領地或花費額外的時間和精力尋找新配偶。

環境因素也可能影響鳥類的離婚率。例如,在資源匱乏的年份,一些物種的離婚率會上升,可能是因為個體試圖通過更換配偶來改善其繁殖前景。氣候變化也可能影響鳥類的伴侶關係和離婚模式,因為它可能改變資源的可用性和分佈,從而影響配偶選擇的標準。

研究鳥類的伴侶關係、求偶和離婚行為不僅有助於我們理解這些迷人生物的社會生活,還為更廣泛的演化生物學問題提供了洞見。例如,這些研究有助於我們理解性選擇的機制、配偶選擇的標準,以及個體如何在當前和未來的繁殖成功之間進行權衡。

此外,這些研究對鳥類保護也有重要意義。理解物種特有的伴侶關係和繁殖行為可以幫助制定更有效的保護策略。例如,對於那些依賴特定環境條件進行求偶的物種,保護其關鍵棲息地就顯得尤為重要。同樣,瞭解伴侶關係的動態可以幫助預測族群對環境變化的反應,從而制定更精確的保護措施。

隨著研究技術的進步,如基因組學分析和高精度追蹤設備,科學家們正在獲得關於鳥類伴侶關係和繁殖行為更深入的理解。這些新技術使我們能夠更精確地量化個體間的遺傳關係、長期跟蹤伴侶關係的動態,以及研究previous難以觀察的罕見物種。這些進展不僅深化了我們對鳥類行為的理解,還為解決更廣泛的生態和演化問題提供了新的視角。

鳥類的伴侶關係、求偶與分離行為展示了自然界中令人驚嘆的多樣性和複雜性。這些行為不僅反映了鳥類適應特定生態環境的結果,還展示了自然選擇和性選擇在塑造動物行為過程中的微妙平衡。通過深入研究這些行為,我們不僅能更好地理解和欣賞這些迷人的生物,還能為保護生物多樣性和維護生態系統平衡提供重要的科學依據。

9.3 鳥類性選擇

性選擇是演化生物學中一個極為重要且引人入勝的概念,在鳥類中表現得尤為明顯和多樣化。這一概念最初由查爾斯·達爾文提出,用以解釋某些看似不利於生存的特徵是如何通過增加繁殖成功率而得以保存和發展的。在鳥類中,性選擇塑造了許多令人驚嘆的形態特徵和行為模式,從華麗的羽毛到複雜的求偶舞蹈,這些都是性選擇作用的鮮明例證。

性選擇主要通過兩種機制運作:種內競爭和擇偶選擇。種內競爭,通常是雄性之間的競爭,涉及對交配機會的直接爭奪。這種競爭可能表現為身體上的對抗,如鹿科動物的角力,或者是間接的炫耀和威脅展示。在鳥類中,這種競爭常常表現為領地防禦、炫耀性的飛行表演或者聲音競爭。例如,歐洲知更鳥(European Robin)的雄鳥會通過激烈的歌唱競爭來爭奪和維護自己的領地,從而增加吸引雌鳥的機會。

擇偶選擇,另一方面,涉及一種性別(通常是雌性)對潛在配偶的選擇。這種選擇可能基於多種因素,包括形態特徵、行為展示、資源控制能力等。在鳥類中,雌性的選擇常常導致雄性演化出誇張的裝飾性特徵或複雜的求偶行為。孔雀的尾羽就是一個經典例子,雄性孔雀華麗的尾羽雖然可能增加被捕食的風險,但由於能夠吸引雌性,因此在演化過程中得以保留並發展。

在鳥類中,性選擇導致了多種引人注目的適應性特徵。羽毛的色彩和模式是最明顯的例子之一。許多鳥類物種的雄性擁有鮮艷奪目的羽毛,這不僅用於吸引雌性,還可能作為個體健康和基因質量的指標。例如,紅色主教鳥(Northern Cardinal)雄鳥的亮紅色羽毛不僅視覺上吸引人,還可能反映個體的營養狀況和抵抗疾病的能力。

聲音信號在鳥類的性選擇中也扮演著關鍵角色。許多物種的雄鳥會發出複雜的鳴叫或歌聲來吸引雌鳥。這些聲音不僅用於宣告領地,還可能傳達關於個體質量的資訊。例如,夜鶯(Nightingale)以其複雜多變的歌聲而聞名,研究表明,能夠演唱更複雜歌曲的雄鳥往往更受雌鳥青睞,這可能是因為複雜的歌聲反映了個體的學習能力和神經系統的發達程度。

行為展示是另一個重要的性選擇元素。許多鳥類物種已經進化出複雜的求偶舞蹈或其他行為模式。這些行為不僅展示了個體的體能和協調性,還可能反映其整體健康狀況和基因質量。例如,藍足鰹鳥(Blue-footed

Booby)的雄性會展示其鮮藍色的腳掌,並進行一種特殊的舞蹈來吸引雌性。腳掌的顏色強度被認為是個體健康狀況的可靠指標,因此雌性往往偏好腳色更藍的雄性。

在某些鳥類物種中,性選擇還導致了極端的性二態性。這種現象在樂園鳥(Birds of Paradise)中表現得尤為明顯。雄性樂園鳥往往擁有極其華麗和誇張的羽毛裝飾,而雌性則相對樸素。這種極端的差異反映了強烈的性選擇壓力,雄性需要通過這些裝飾來競爭有限的交配機會。

然而,性選擇並非總是導致雄性更為華麗或誇張。在某些物種中,角色可能會反轉,雌性反而更為鮮艷或具有更強的競爭性。這種現象通常出現在雄性承擔主要育兒責任的物種中,如鶗鴃科(Jacana)的鳥類。在這些物種中,雌性往往更大、更具攻擊性,並且會與多個雄性交配。

性選擇還可能導致快速的演化變化。著名的例子是達爾文的雀(Darwin's Finches),這些鳥類的喙部形態在不同島嶼間存在顯著差異。研究表明,除了自然選擇的作用外,性選擇也在塑造這些差異中發揮了重要作用。雌鳥可能偏好與自己喙部形態相似的雄鳥,這種偏好可能加速了不同族群間的分化。

性選擇的強度和方向可能受到多種因素的影響,包括環境條件、族群密度、性比例等。例如,在資源匱乏的環境中,雌性可能更看重雄性的資源獲取能力而非外表裝飾。同樣,當性比例失衡時,處於劣勢的性別可能會降低其擇偶標準。

此外,性選擇還可能與其他演化力量產生複雜的相互作用。例如,性選擇產生的特徵可能與生存選擇產生衝突。華麗的羽毛可能增加被捕食的風險,或者降低飛行效率。因此,這些特徵的演化往往是多種選擇壓力平衡的結果。

研究鳥類的性選擇不僅有助於我們理解這些生物的演化歷史和行為生態,還為更廣泛的演化生物學問題提供了洞見。例如,這些研究有助於我們理解物種形成的機制、性別間衝突的演化,以及信號誠實性的維持機制等。

性選擇研究還對鳥類保護具有重要意義。瞭解物種特有的求偶行為和擇偶標準可以幫助制定更有效的保護策略。例如,對於依賴特定環境條件進行求偶展示的物種,保護其關鍵棲息地就顯得尤為重要。同樣,瞭解性選擇對種群動態的影響可以幫助預測種群對環境變化的反應。

隨著研究技術的進步,如基因組學分析和高精度行為追蹤,科學家們正在獲得關於鳥類性選擇更深入的理解。這些新技術使我們能夠更精確地量化選擇壓力、追蹤特定性狀的遺傳基礎,以及研究previous難以觀察的罕見物種。例如,通過分析基因組,研究者可以追蹤特定裝飾性狀的演化歷史,並探索其與其他適應性特徵的遺傳關聯。

鳥類的性選擇研究還為我們提供了理解生物多樣性起源的重要線索。通過研究不同鳥類物種的性選擇機制,我們可以更好地理解物種形成和適應性輻射的過程。例如,夏威夷蜜鳥(Hawaiian

Honeycreepers)的研究展示了性選擇如何與生態適應相互作用,推動快速的物種多樣化。

性選擇在鳥類中的表現不僅體現了大自然的創造力,還展示了演化過程的複雜性和精妙之處。從孔雀的華麗尾羽到夜鶯的動人歌聲,這些特徵不僅豐富了我們的自然世界,還為我們提供了理解生命演化的寶貴視窗。通過持續深入研究鳥類的性選擇,我們不僅能更好地欣賞這些迷人生物的美麗和複雜性,還能為保護生物多樣性和維護生態平衡提供重要的科學依據。

9.4 社會行為的成本與效益

鳥類的社會行為是一個複雜而引人入勝的研究領域,涉及多個方面的成本與效益權衡。這些行為不僅反映了鳥類對其生態環境的適應,還展示了演化過程中的精妙平衡。社會行為的形式多樣,從簡單的臨時聚集到高度組織化的合作繁殖系統,每種形式都有其獨特的成本和效益。

群居是鳥類中最常見的社會行為之一。許多鳥類物種在覓食、遷徙或繁殖時形成群體。這種行為的主要效益之一是提高了捕食者偵測的效率。在一個群體中,每個個體都可以被視為一個"警戒員",當發現危險時可以迅速警告其他成員。這種"多眼效應"大大增加了群體發現捕食者的機會。例如,歐洲椋鳥(European Starling)在大群中覓食時,個體能夠減少用於警戒的時間,從而增加實際覓食的時間。

然而,群居行為也帶來了一些成本。最明顯的是競爭的增加。當多個個體聚集在一起時,對食物和其他資源的競爭不可避免地會加劇。這可能導致某些個體,特別是較弱小或地位較低的個體,獲得的資源減少。此外,大群體更容易引起捕食者的注意,雖然個體被捕食的風險可能降低(稱為"稀釋效應"),但群體整體被發現的機會可能增加。

協作繁殖是另一種引人注目的社會行為,在某些鳥類物種中被觀察到。在這種系統中,除了繁殖對之外,還有其他個體(通常是前幾年的後代)協助照顧幼鳥。這種行為的主要效益是提高了繁殖成功率。輔助者可以幫助餵食幼鳥、保衛巢穴免受捕食者侵害,甚至在主要繁殖者不在時孵蛋。例如,在澳大利亞笑翠鳥(Laughing Kookaburra)中,輔助者的存在可以顯著提高繁殖對撫養的幼鳥數量。

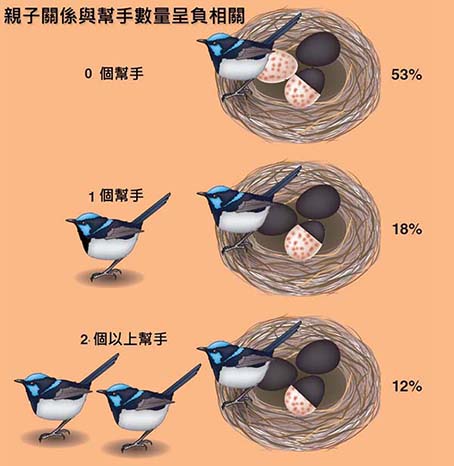

然而,協作繁殖也有其成本。對於輔助者來說,最明顯的成本是延遲或放棄自身的繁殖機會。這些個體投入時間和精力照顧非直系後代,而不是尋找自己的配偶和繁殖機會。從演化的角度來看,這種行為似乎違反了個體適應度最大化的原則。然而,研究表明,通過幫助近親繁殖,輔助者可以獲得間接的適應度收益。此外,輔助者可能從中獲得寶貴的育兒經驗,提高未來自身繁殖的成功率。

集群繁殖是另一種常見的鳥類社會行為,特別是在海鳥中。許多物種,如企鵝、鸕鶿和海鷗,會形成大規模的繁殖群體。這種行為的主要效益是提高了捕食者防禦的效率。大群體可以更有效地驅趕捕食者,特別是對空中捕食者。此外,在群體中心的巢穴通常受到更好的保護。例如,帝企鵝(Emperor Penguin)通過形成緊密的群體來抵禦極端寒冷,這種行為不僅保護了成鳥,還確保了蛋和幼鳥的存活。

然而,集群繁殖也帶來了一些顯著的成本。首先是疾病傳播的風險增加。在高密度的繁殖群體中,病原體可以迅速傳播。其次是寄生蟲負荷的增加,這在許多海鳥群體中是一個嚴重問題。競爭也是一個重要因素,特別是對優質巢址的競爭。此外,在某些情況下,鄰近個體可能會偷取彼此的巢材或甚至是蛋。

社會學習是鳥類社會行為中一個重要但常被忽視的方面。許多鳥類物種通過觀察和模仿群體中其他成員的行為來學習重要的生存技能。這種行為的主要效益是能夠快速獲取適應環境所需的知識和技能,而無需通過代價高昂的試錯過程。例如,年輕的烏鴉通過觀察成年個體學習複雜的問題解決技能,如使用工具獲取食物。

然而,社會學習也可能帶來一些潛在的成本。最明顯的是可能學到錯誤或過時的資訊。如果環境發生快速變化,從其他個體學來的行為可能不再適應新的條件。此外,過度依賴社會學習可能抑制創新行為的出現,這在面對新的環境挑戰時可能成為一個問題。

領地行為是另一種重要的社會行為,涉及個體或配對對特定區域的防禦。這種行為的主要效益是確保了對關鍵資源的獨佔訪問,如食物來源、巢址或配偶。擁有高質量領地的個體通常有更高的繁殖成功率。例如,歐洲知更鳥(European Robin)中,擁有優質領地的雄鳥更容易吸引雌性並成功繁殖。

然而,領地行為也帶來了顯著的成本。維護領地需要大量的時間和精力投入,這些本可以用於其他活動,如覓食或照顧後代。領地防禦還可能導致受傷的風險,特別是在與入侵者的直接衝突中。此外,嚴格的領地行為可能限制了個體利用更廣泛區域資源的能力,特別是當環境條件變化時。

合作覓食是一些鳥類物種採用的另一種社會策略。在這種行為中,多個個體協同工作以獲取食物。這種行為的主要效益是能夠捕獲單個個體難以獵捕的prey。例如,鵜鶘有時會形成半圓形隊伍在淺水中驅趕魚群,這種策略大大提高了捕魚的效率。

然而,合作覓食也存在一些潛在的成本。首先是需要協調多個個體的行動,這可能需要複雜的溝通系統。其次是捕獲的食物需要在群體成員間分配,這可能導致衝突。此外,某些個體可能會採取"搭便車"策略,即享受群體獵捕的成果而不付出相應的努力。

鳥類的社會行為研究不僅幫助我們理解這些迷人生物的生活方式,還為更廣泛的生態學和演化生物學問題提供了洞見。例如,這些研究有助於我們理解合作行為的演化、資訊傳播在動物群體中的作用,以及社會結構如何影響種群動態。

此外,理解鳥類的社會行為對保護工作也有重要意義。許多瀕危鳥類物種具有複雜的社會結構,保護策略需要考慮到這些社會需求。例如,對於協作繁殖的物種,保護計劃需要確保不僅繁殖對得到保護,輔助者的角色也要被考慮在內。

隨著研究技術的進步,如高精度GPS追蹤和社交網絡分析,科學家們正在獲得關於鳥類社會行為更深入的理解。這些新技術使我們能夠更精確地量化個體間的互動、追蹤群體動態,以及研究previous難以觀察的罕見物種的社會行為。

鳥類的社會行為研究展示了自然界中令人驚嘆的複雜性和適應性。從簡單的群居到高度組織化的合作系統,這些行為反映了長期演化過程中的精妙平衡。通過權衡各種社會行為的成本與效益,鳥類不斷調整其策略以適應變化的環境條件。這種適應性不僅確保了物種的生存,還創造了豐富多彩的行為多樣性,豐富了我們的自然世界。深入研究這些行為不僅能增進我們對鳥類的理解和欣賞,還能為保護生物多樣性和維護生態系統平衡提供重要的科學依據。

9.5 配偶選擇的適應性價值

配偶選擇在鳥類的生活史中扮演著至關重要的角色,其適應性價值體現在多個方面,直接影響著個體的繁殖成功率和後代的生存能力。這一行為策略是長期演化過程的產物,反映了鳥類如何在複雜的生態環境中最大化其適應度。配偶選擇的適應性價值不僅涉及直接的繁殖效益,還包括間接的遺傳效益,以及對整個物種長期演化和適應能力的影響。

在鳥類中,配偶選擇通常由雌性主導,這與其在繁殖過程中投入更多資源有關。雌鳥需要生產大量的卵細胞,孵化卵,並在許多情況下承擔主要的育雛責任。因此,雌鳥在選擇配偶時往往更為謹慎,以確保其投資能夠獲得最大回報。這種選擇機制的適應性價值首先體現在直接效益上,即選擇能夠提供優質資源或育兒協助的配偶。

直接效益是配偶選擇最直觀的適應性價值。在許多鳥類物種中,雄性會提供諸如優質的領地、築巢地點或食物資源等直接利益。例如,在北美食蟹鶯(Northern

Mockingbird)中,擁有更多漿果的領地的雄鳥更容易吸引雌性。這些資源直接影響繁殖成功率,因為它們可以確保足夠的食物供應來養育後代。同樣,一些雄鳥可能展示出優秀的育兒能力,如頻繁餵食或有效的巢穴防禦。選擇這樣的配偶可以顯著提高後代的存活率。

然而,配偶選擇的適應性價值遠不止於這些直接效益。間接的遺傳效益在長期演化過程中可能更為重要。這些效益涉及到後代從父母雙方繼承的基因質量。通過選擇具有優良基因的配偶,雌鳥可以確保其後代具有更好的生存和繁殖能力。這就是為什麼許多鳥類物種進化出了誇張的裝飾性特徵或複雜的求偶展示。

例如,孔雀的華麗尾羽就是一個典型的「優良基因」指標。能夠長出如此巨大且艷麗的尾羽的雄性,必須具有強健的免疫系統和良好的整體健康狀況。通過選擇這樣的配偶,雌性不僅確保了其後代可能繼承這些優良基因,還可能獲得抵抗寄生蟲和疾病的能力。同樣,一些鳥類物種的複雜歌聲也可能是基因質量的指標。例如,歐洲夜鶯(Common Nightingale)的雄鳥能夠演唱極其複雜的歌曲,這不僅需要良好的身體狀況,還反映了發達的神經系統和學習能力。

配偶選擇的另一個重要適應性價值體現在「相容性選擇」上。這涉及到選擇基因組與自身相容的配偶,以確保產生健康的後代。例如,許多鳥類物種似乎能夠識別與自身主要組織相容性複合體(MHC)基因互補的配偶。這種選擇可以增強後代的免疫系統多樣性,提高其抵抗各種病原體的能力。

在某些情況下,配偶選擇還可能涉及到「好蛋」假說,即選擇能夠為後代提供良好發育環境的配偶。例如,一些海鳥物種的雌性會選擇具有高質量精子的雄性,這可能與精子中的抗氧化劑含量有關,這些物質可以保護發育中的胚胎免受氧化應激的傷害。

配偶選擇的適應性價值還體現在其對物種長期演化和適應能力的影響上。通過選擇性狀與當前環境最為適應的配偶,配偶選擇可以加速種群對環境變化的適應。例如,在氣候變暖的背景下,一些鳥類物種的雌性可能開始偏好體型較小的雄性,因為小體型在溫暖環境中可能更具優勢。

然而,配偶選擇的適應性價值並非總是直截了當的。在某些情況下,雌性的選擇可能導致所謂的「逃逸選擇」,即選擇那些對雌性具有吸引力但不一定增加後代適應度的特徵。費雪逃逸過程(Fisherian

runaway process)就是這種現象的一個例子,其中雌性對某一特徵的偏好與該特徵本身一起在種群中迅速擴散,可能導致誇張的裝飾性特徵的演化,如極樂鳥(Birds of Paradise)的複雜羽飾。

配偶選擇的適應性價值還可能受到環境條件的強烈影響。在資源豐富的環境中,雌性可能更注重選擇具有誇張裝飾性特徵的雄性,因為這些特徵可能是個體質量的可靠指標。相反,在資源匱乏或高壓力的環境中,雌性可能更傾向於選擇能夠提供直接資源或育兒協助的雄性。這種靈活性本身就具有適應性價值,使種群能夠根據環境條件調整其繁殖策略。

此外,配偶選擇的適應性價值還體現在其對種群遺傳多樣性的維持作用上。通過選擇不同的配偶,雌性可以增加後代的遺傳變異,這對於種群應對環境變化和抵抗疾病至關重要。例如,一些鳥類物種的雌性似乎能夠識別並避免與近親交配,從而減少近交衰退的風險。

配偶選擇的適應性價值研究對鳥類保護具有重要意義。瞭解不同物種的配偶選擇機制可以幫助制定更有效的保護策略。例如,對於依賴特定環境條件進行求偶展示的物種,保護其關鍵棲息地就顯得尤為重要。同樣,瞭解配偶選擇對種群遺傳結構的影響可以幫助管理瀕危種群的遺傳多樣性。

隨著研究技術的進步,科學家們正在獲得關於鳥類配偶選擇更深入的理解。基因組學技術使我們能夠直接研究配偶選擇的遺傳基礎和後果。例如,通過比較不同配對組合後代的基因組,研究者可以識別那些通過配偶選擇被優先選擇的基因區域。高精度行為追蹤技術則使我們能夠在野外環境中更精確地量化配偶選擇行為。

配偶選擇的適應性價值研究還為我們提供了理解性選擇和自然選擇如何相互作用的洞見。這兩種選擇力量可能reinforcing,如當雌性選擇反映整體健康狀況的特徵時;也可能相互對立,如當性選擇導致降低生存能力的誇張特徵時。理解這種平衡對於全面把握演化過程至關重要。

鳥類配偶選擇的適應性價值研究不僅深化了我們對這些迷人生物的理解,還為更廣泛的演化生物學問題提供了重要見解。從直接的繁殖效益到複雜的遺傳相互作用,配偶選擇展示了自然界中精妙的平衡和適應性。這一領域的持續研究不僅能幫助我們更好地欣賞鳥類行為的複雜性,還能為保護生物多樣性和理解生命演化的基本原則提供重要的科學依據。

第十章鳥類的聲音行為

鳥類的聲音行為是一個極為豐富和複雜的研究領域,反映了這些生物在長期演化過程中發展出的高度專門化通信系統。鳥類利用聲音進行各種社交互動,包括領地宣告、求偶、警戒和群體協調等。

鳥類的聲音可以broad分為兩類:歌聲(song)和叫聲(call)。歌聲通常更為複雜和多變,主要由雄性在繁殖季節發出,用於吸引配偶和宣告領地。例如,夜鶯(Nightingale)以其悅耳動聽的歌聲聞名,其複雜的音調和節奏被認為是雄性質量的一個重要指標。相比之下,叫聲通常更簡短和功能性,用於各種日常通信,如警告同伴有捕食者接近或協調群體活動。

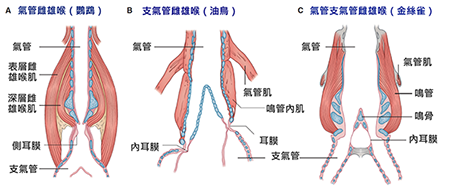

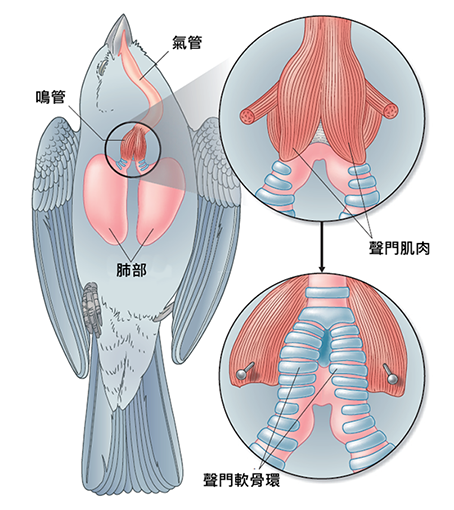

鳥類聲音的產生涉及一個獨特的器官—鳴管(syrinx)。與哺乳動物的喉頭不同,鳴管位於氣管分叉處,允許鳥類同時發出兩種不同的聲音。這種能力使得某些物種能夠產生極其複雜的聲音,如模仿其他鳥類或環境聲音的鳥類。

學習在鳥類聲音行為中扮演重要角色。許多物種的雛鳥需要通過聆聽和模仿成年個體來學習物種特有的歌聲。這個過程通常包括一個敏感期,在此期間雛鳥特別容易學習和記憶聲音模式。例如,鸚鵡科鳥類以其模仿人類言語和其他聲音的能力而聞名,這種能力就是基於其高度發達的聲音學習能力。

鳥類的聲音行為還展現了顯著的地理變異,即方言(dialect)現象。同一物種在不同地理區域可能發展出略有不同的歌聲版本。這種變異不僅反映了文化傳播的影響,還可能在物種形成過程中發揮作用。

聲音在鳥類的社會互動中起著核心作用。例如,許多物種使用特定的警戒叫聲來警告群體成員有捕食者接近,這些叫聲可能因捕食者類型的不同而有所區別。在群體覓食或遷徙過程中,鳥類也利用聲音來保持聯繫和協調行動。

近年來,隨著錄音技術和聲譜分析方法的進步,科學家們能夠更精確地研究鳥類的聲音行為。這些研究不僅深化了我們對鳥類通信系統的理解,還為保護工作提供了重要工具,例如通過聲音監測來評估種群狀況和生態系統健康。

10.1 鳥類聲音的研究方法

鳥類聲音的研究是鳥類學和行為生態學中一個極為重要且富有挑戰性的領域。隨著技術的進步和跨學科方法的應用,研究者們開發出了多種精密而有效的方法來研究鳥類的聲音行為。這些方法不僅幫助我們深入瞭解鳥類的通訊系統,還為生態監測、物種識別和保護工作提供了寶貴的工具。

錄音技術是研究鳥類聲音的基礎。現代的錄音設備已經變得越來越精密和便攜。高質量的定向麥克風能夠捕捉到遠距離的鳥鳴,同時最大程度地減少背景雜音。一些研究者使用麥克風陣列,這種設置能夠通過三角測量精確定位發聲的鳥類。此外,自動錄音設備(Automated

Recording Units,ARUs)的使用使得長時間、大範圍的聲音監測成為可能。這些設備可以被設置在野外,連續數週甚至數月地記錄環境聲音,為研究者提供豐富的數據,特別是對於那些難以直接觀察或分佈在偏遠地區的物種。

聲譜圖分析是研究鳥類聲音的核心方法之一。聲譜圖是一種視覺化聲音的方式,將聲音的頻率、時間和強度信息轉化為二維圖像。通過分析聲譜圖,研究者可以精確測量鳥鳴的各種參數,如頻率範圍、持續時間、音節結構等。現代的聲譜分析軟件提供了多種工具來量化這些參數,使得大規模的比較研究成為可能。例如,研究者可以比較同一物種在不同地理區域的歌聲差異,或者追蹤個體歌聲隨時間的變化。

機器學習和人工智慧技術在鳥類聲音研究中的應用正在迅速發展。這些技術能夠自動識別和分類大量的聲音數據,大大提高了數據處理的效率。深度學習演算法,特別是卷積神經網絡(Convolutional

Neural Networks,CNNs),已被證明在識別鳥類聲音方面非常有效。這些演算法可以被訓練來識別數百種不同的鳥類聲音,甚至可以區分同一物種的不同個體。這種自動化識別技術不僅加速了研究過程,還使得大規模的生態監測成為可能。

聲景生態學(Soundscape Ecology)是一個新興的研究領域,它將鳥類聲音研究擴展到整個聲音環境的範疇。這種方法考慮了所有聲音源(生物、地理和人為的)及其相互作用。通過分析整體聲景,研究者可以評估生態系統的健康狀況,監測生物多樣性的變化,以及研究人類活動對野生動物聲音行為的影響。例如,研究者可以通過長期監測森林的聲景來評估砍伐或氣候變化對鳥類群落的影響。

實驗室控制實驗在鳥類聲音研究中也扮演著重要角色。通過在控制環境中進行實驗,研究者可以精確操縱各種變量,深入研究鳥類聲音產生和感知的機制。例如,使用聲音重播實驗可以研究鳥類如何響應不同類型的聲音刺激。這種方法被廣泛用於研究領地防禦、配偶選擇和物種識別等行為。另一種常用的實驗方法是隔音箱實驗,研究者可以在完全控制的聲音環境中研究鳥類的發聲行為和聽覺能力。

生理學方法為理解鳥類聲音的產生和感知機制提供了重要見解。例如,使用高速攝影技術和內窺鏡可以直接觀察鳴管(syrinx)在發聲過程中的運動。電生理記錄技術則可以研究鳥類大腦中與聲音處理相關的神經活動。這些方法幫助我們理解鳥類如何產生複雜的聲音,以及如何在神經系統層面處理和解碼這些聲音信息。

分子生物學和基因組學方法也在鳥類聲音研究中發揮著越來越重要的作用。通過研究與聲音行為相關的基因,科學家們開始揭示聲音學習和產生的遺傳基礎。例如,研究者已經識別出一些與歌唱能力相關的基因,這些發現不僅增進了我們對鳥類聲音演化的理解,還為研究人類語言能力提供了寶貴的見解。

行為觀察仍然是鳥類聲音研究中不可或缺的方法。野外觀察可以提供聲音行為的生態和社會背景,這對於理解聲音的功能至關重要。例如,通過長期跟蹤個體鳥類,研究者可以瞭解聲音在領地建立、配偶選擇和社會互動中的作用。結合聲音錄製和行為觀察,可以建立聲音與特定行為之間的關聯,從而深入理解聲音通訊的功能。

聲音合成和操縱技術為研究鳥類對不同聲音特徵的反應提供了強大工具。通過人工合成或修改自然錄音,研究者可以系統地改變聲音的特定參數(如頻率、節奏或複雜性),然後觀察鳥類的反應。這種方法被廣泛用於研究鳥類如何識別同種個體,以及哪些聲音特徵在物種識別和個體識別中起關鍵作用。

比較方法在鳥類聲音研究中也很重要。通過比較不同物種、不同地理族群或不同年齡階段的個體的聲音,研究者可以探索聲音特徵的演化模式和適應性意義。例如,比較close related 物種的聲音可以揭示聲音特徵如何在演化過程中分化,從而促進物種形成。

聲音數據庫和公民科學項目的建立極大地促進了鳥類聲音研究。大型的在線聲音數據庫,如哈佛大學的宏觀聲音項目(Macaulay Library),為研究者提供了豐富的資源。這些數據庫不僅包含大量的錄音,還often包含相關的元數據,如錄音時間、地點和行為背景。公民科學項目,如eBird,鼓勵業餘愛好者記錄和上傳鳥類觀察和聲音數據,大大擴展了數據的地理和時間覆蓋範圍。

跨學科合作在鳥類聲音研究中變得越來越重要。聲學專家、神經科學家、計算機科學家和生態學家的合作使得研究方法不斷創新。例如,結合聲學分析和生態建模可以幫助預測氣候變化對鳥類分佈和行為的影響。與工程學家合作開發新的錄音和分析技術則可以突破技術限制,獲得previous無法獲得的數據。

鳥類聲音研究方法的進步不僅深化了我們對鳥類通訊系統的理解,還為生物多樣性保護提供了重要工具。例如,通過聲音監測可以高效地評估特定地區的鳥類多樣性,追蹤稀有物種的分佈,或者監測生態系統的健康狀況。這些方法在評估保護措施的效果和指導保護政策制定方面發揮著越來越重要的作用。

隨著技術的不斷進步和研究方法的創新,鳥類聲音研究領域正在經歷快速的發展。這些進步不僅豐富了我們對鳥類這一迷人生物群體的認識,還為我們理解動物通訊、生態系統動態和演化過程提供了寶貴的見解。通過不斷改進和整合各種研究方法,科學家們正在揭示鳥類聲音世界的奧秘,為生物多樣性保護和生態系統管理提供科學依據。

10.2 鳥類聲音發展與控制

鳥類的聲音發展與控制是一個複雜而引人入勝的研究領域,涉及生理學、神經科學、行為學和進化生物學等多個學科。這個過程不僅展示了鳥類驚人的學習能力和神經可塑性,還為我們理解人類語言發展提供了寶貴的見解。

鳥類聲音的發展通常分為幾個關鍵階段。在最初的亞歌階段(subsong),幼鳥開始發出不成熟、結構鬆散的聲音,類似於人類嬰兒的咿呀學語。這個階段的聲音常常是柔和、低沉且變化不定的。隨後進入塑型歌階段(plastic song),此時幼鳥開始嘗試模仿成鳥的歌聲,但仍然存在很大的變異性和不穩定性。最後,鳥兒進入結晶化階段(crystallized song),歌聲變得穩定且具有種群特徵。這個過程的時長因種類而異,有些鳥類可能在幾個月內完成,而另一些則可能需要一年或更長時間。

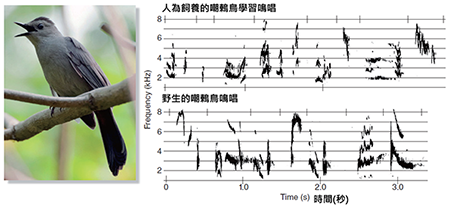

聲音學習在鳥類中並不普遍,僅限於鸚鵡目、蜂鳥科和雀形目中的一些種類。這些被稱為聲音學習者(vocal learners)的鳥類在發展過程中需要聽到成鳥的歌聲作為範本。如果幼鳥被隔離或暴露於異常的聲音環境中,其成年後的歌聲可能會出現顯著異常。這種學習過程通常包括一個敏感期,在此期間幼鳥對聲音刺激特別敏感,並能夠快速學習和記憶。

鳥類聲音的產生涉及一個獨特的器官—鳴管(syrinx)。與哺乳動物的喉頭不同,鳴管位於氣管分叉處,這種結構使得某些鳥類能夠同時發出兩種不同的聲音,甚至可以進行「自我二重唱」。鳴管的控制涉及複雜的肌肉系統,這些肌肉的精確協調對於產生種類特異的歌聲至關重要。

神經控制系統在鳥類聲音發展和控制中扮演著核心角色。鳥類大腦中存在一系列專門用於聲音學習和產生的神經核團,這些區域形成了所謂的「歌唱系統」(song system)。這個系統主要包括兩個神經通路:前腦運動通路負責歌唱的產生,而前腦-基底神經節-丘腦-前腦回路則參與歌唱的學習和可塑性調節。

在聲音學習過程中,這些神經結構會發生顯著的變化。例如,在斑胸草雀(zebra finch)中,與歌唱相關的腦區在學習期間會明顯增大。這種神經可塑性不僅限於發展階段,許多鳥類在成年後仍然保持一定程度的歌唱可塑性,特別是在每年的繁殖季節。

聽覺反饋在鳥類聲音發展和控制中起著關鍵作用。鳥類需要聽到自己的聲音以維持和改進其歌唱。如果成鳥被剝奪聽覺,其歌聲會逐漸退化。這種聽覺依賴性突顯了感覺-運動整合在聲音控制中的重要性,也為研究人類語言障礙提供了有價值的模型。

荷爾蒙在調節鳥類聲音發展和控制中也扮演重要角色。例如,睾酮水準的變化與許多鳥類的歌唱行為密切相關。在繁殖季節,睾酮水準上升會導致歌唱相關腦區增大,歌唱頻率增加,有時甚至會改變歌曲的結構。這種荷爾蒙調節機制解釋了許多鳥類歌唱行為的季節性變化。

環境因素對鳥類聲音發展有顯著影響。除了聽覺經驗外,光週期、溫度、社會互動等因素都可能影響歌唱的發展。例如,在某些種類中,群體中的社會地位可能影響個體的歌唱表現。此外,噪音污染等人為因素也被發現會影響鳥類的聲音發展,導致歌曲頻率或結構的改變。

鳥類聲音的發展和控制還涉及複雜的認知過程。許多鳥類不僅能夠學習和產生種類特異的歌曲,還能夠根據社會環境靈活調整其歌唱行為。例如,一些鳥類能夠根據聽眾的反應來調整其歌唱的音量或內容,這種能力被稱為「聽眾效應」(audience effect)。

聲音模仿能力在某些鳥類中特別發達。鸚鵡科鳥類以其模仿人類語音和其他環境聲音的能力而聞名,而鴯鶓科的鳥類則能夠模仿多種其他鳥類的叫聲。這種模仿能力不僅展示了這些鳥類驚人的聽覺記憶和發聲控制能力,還引發了關於模仿行為進化意義的思考。

方言現象在鳥類聲音中廣泛存在,同一種類在不同地理區域可能發展出略有不同的歌曲版本。這種現象不僅反映了文化傳播的影響,還可能在物種形成過程中發揮作用。研究表明,某些鳥類能夠區分並偏好自己方言的歌聲,這可能促進了種群間的隔離和分化。

鳥類聲音的發展和控制研究為理解人類語言演化和發展提供了重要見解。例如,鳥類和人類在語音學習中共用許多相似的神經機制,包括特定的基因表達模式。研究鳥類聲音學習中的關鍵基因,如FOXP2,有助於我們理解語言能力的遺傳基礎。

近年來,隨著研究技術的進步,科學家們能夠更深入地研究鳥類聲音發展和控制的機制。例如,光遺傳學技術使研究者能夠精確控制特定神經元群的活動,從而揭示不同腦區在歌唱控制中的具體作用。高通量測序技術則使我們能夠全面分析與聲音發展相關的基因表達模式。

鳥類聲音發展和控制的研究不僅具有重要的基礎科學意義,還有潛在的應用價值。例如,理解鳥類如何維持和恢復其發聲能力可能為人類言語障礙的治療提供新的思路。此外,鳥類聲音發展的研究也為環境保護提供了重要工具,通過監測鳥類聲音的變化,我們可以評估環境變化對生物多樣性的影響。

鳥類聲音的發展與控制是一個動態且複雜的過程,涉及多個層面的相互作用。從神經系統的精細調控到環境因素的廣泛影響,再到進化壓力的長期塑造,這個過程展示了生物系統的驚人適應性和可塑性。隨著研究的深入,我們不僅加深了對鳥類這一迷人生物群體的理解,還為探索更廣泛的生物學問題,如學習、記憶、語言演化等,提供了寶貴的見解。通過持續的跨學科研究,我們有望揭示更多關於動物通訊系統演化和功能的奧秘,從而豐富我們對生命本質的認識

10.3 鳥鳴的功能與變化

鳥鳴是自然界中最迷人的聲音之一,它不僅為我們帶來美妙的聽覺體驗,更在鳥類的生存和繁衍中扮演著至關重要的角色。鳥鳴的功能多種多樣,而其變化更是豐富多彩。首先,我們需要理解鳥鳴的基本功能。在鳥類的社會交流中,鳥鳴是一種非常重要的溝通方式。它可以用來宣示領地,警告潛在的入侵者遠離。當一隻鳥在其領地內鳴叫時,實際上是在向其他鳥類傳達"這裡是我的地盤"的信息。這種領地宣示不僅可以避免不必要的衝突,還能確保食物和築巢資源的獨佔權。

在求偶季節,鳥鳴更是扮演著不可或缺的角色。雄鳥通過複雜而優美的歌聲來吸引雌鳥的注意。這些求偶的歌聲往往更加複雜、持久和多變,反映了雄鳥的體能和基因質量。研究表明,雌鳥傾向於選擇歌聲更為複雜和持久的雄鳥作為配偶,因為這可能意味著更好的基因和更強的生存能力。

除了領地宣示和求偶,鳥鳴還有警戒的功能。當發現天敵或其他潛在威脅時,鳥類會發出特殊的警告叫聲,提醒同類和其他動物注意危險。這種警戒叫聲通常短促而尖銳,能夠迅速傳遞危險資訊。有趣的是,不同種類的鳥類之間也能理解彼此的警戒叫聲,形成了一種跨物種的溝通網絡。

鳥鳴還在親子關係中發揮重要作用。幼鳥在孵化後很快就能識別父母的叫聲,這有助於它們在巢中或巢外辨認父母,確保獲得食物和保護。同樣,父母鳥也能通過幼鳥的叫聲識別自己的後代,這在大型鳥類群落中尤為重要。

在群體生活的鳥類中,鳥鳴還有凝聚群體的功能。例如,在遷徙季節,鳥群通過特定的叫聲保持聯繫,確保群體的整體性和方向感。這種群體叫聲不僅能夠維持群體的凝聚力,還能幫助落單的個體重新找到群體。

鳥鳴的變化是另一個引人入勝的方面。不同物種的鳥類有各自獨特的鳴叫方式,這種多樣性是生物進化的結果。即使在同一物種內,鳥鳴也存在著個體差異和地理變異。例如,同一種鳥在不同地理區域可能會發展出略有不同的方言。這種方言差異不僅反映了環境適應,還可能影響鳥類的交配選擇和種群分化。

鳥類的學習能力也導致了鳥鳴的變化。許多鳴禽類鳥類需要在幼年時期學習歌唱,它們通過模仿成年鳥的歌聲來完善自己的鳴叫技巧。這個學習過程不僅導致了個體間的差異,還使得鳥鳴能夠隨時間演變。在某些情況下,鳥類甚至能夠模仿其他物種的聲音或環境中的聲音,如人類語言或機械聲。

環境因素也會影響鳥鳴的變化。在噪音污染嚴重的城市環境中,一些鳥類已經適應性地提高了鳴叫的頻率,以便在嘈雜的背景中更好地被聽到。這種適應性變化顯示了鳥類對環境變化的驚人應對能力。

季節變化同樣會影響鳥鳴。許多鳥類在繁殖季節會表現出更加頻繁和複雜的鳴叫行為,而在非繁殖季節則相對安靜。這種季節性變化與鳥類的荷爾蒙水準密切相關。

鳥鳴的時間模式也是一個有趣的變化方面。許多鳥類在黎明和黃昏時分最為活躍,形成所謂的"黎明合唱"和"黃昏合唱"。這種時間模式可能與捕食者活動、氣溫變化以及聲音傳播條件有關。

科技的發展為我們研究鳥鳴提供了新的工具和視角。聲譜分析技術使研究人員能夠詳細記錄和分析鳥鳴的頻率、音調和結構。這不僅有助於我們更好地理解鳥鳴的複雜性,還為鳥類識別和監測提供了新的方法。人工智慧和機器學習技術的應用,更是開啟了鳥鳴研究的新篇章,使得大規模的聲音數據分析成為可能。

鳥鳴研究對生態保護也有重要意義。通過監測鳥鳴的變化,科學家們可以評估棲息地質量、追蹤物種分佈變化,甚至預測生態系統的健康狀況。在一些情況下,鳥鳴的變化可能是環境變化或生態幹擾的早期警示信號。

此外,鳥鳴研究還為我們理解動物認知和語言演化提供了寶貴的洞見。通過研究鳥類如何學習和使用複雜的聲音交流系統,科學家們希望能夠揭示語言能力的演化過程。這些研究不僅限於鳥類,還為我們理解其他動物的溝通系統,甚至人類語言的起源提供了重要線索。

鳥鳴的魅力還體現在其對人類文化的影響上。從古至今,鳥鳴一直是詩歌、音樂和藝術創作的重要靈感來源。許多作曲家創作了模仿鳥鳴的作品,如著名的法國作曲家梅西安(Olivier Messiaen)就以鳥鳴為主題創作了多部作品。在民間文化中,鳥鳴常常被賦予特殊的象徵意義,成為吉祥或警示的預兆。

隨著城市化進程的加快,保護鳥類及其鳴叫環境變得越來越重要。噪音污染、光污染和棲息地破壞都對鳥類的鳴叫行為產生了負面影響。因此,在城市規劃和發展中考慮鳥類的需求,保護和恢復適合鳥類生存的綠色空間,不僅有利於維護生物多樣性,也能為城市居民帶來更多親近自然的機會。

10.4 鳥類特殊的發聲行為

鳥類的發聲行為不僅限於常見的鳴叫,還包括許多令人驚嘆的特殊發聲方式。這些獨特的發聲行為展現了鳥類驚人的適應能力和創造性,為我們揭示了自然界的奧妙。

其中最引人注目的特殊發聲行為之一是非喉部發聲。與大多數鳥類使用喉部發聲不同,一些鳥類物種能夠使用身體的其他部位產生聲音。例如,啄木鳥科的鳥類以其獨特的"敲擊"聲聞名。它們利用堅硬的喙快速敲擊樹幹或其他堅硬表面,產生一種節奏分明的鼓聲。這種聲音不僅用於尋找食物,還作為一種交流方式,用於宣示領地和吸引配偶。啄木鳥的敲擊聲可以在森林中傳播很遠的距離,效果與其他鳥類的鳴叫相當。

另一個著名的非喉部發聲example是天堂鳥的翅膀發聲。一些天堂鳥物種能夠通過快速振動特殊形狀的飛羽產生嗡嗡聲或沙沙聲。這種聲音通常作為求偶表演的一部分,與華麗的羽毛展示相結合,形成一場視聽盛宴。類似地,蜂鳥也能利用特殊的尾羽在高速飛行或俯衝時產生獨特的嗡鳴聲。

有些鳥類則發展出了使用工具發聲的能力。棕櫚鸚鵡(又稱椰子鸚鵡)就是一個典型的例子。這種聰明的鳥類會使用堅果或小樹枝敲擊空心的樹幹或枝條,產生一種類似鼓聲的節奏。這種行為不僅展示了鳥類的智慧,還為我們提供了動物使用工具的早期證據之一。

鳥類的模仿能力也是一種令人驚嘆的特殊發聲行為。鸚鵡科鳥類以其出色的模仿能力聞名,它們不僅能模仿其他鳥類的叫聲,還能模仿人類語言和各種環境聲音。這種能力在野外有助於欺騙捕食者或吸引異性,而在與人類互動中則展現出驚人的智慧和學習能力。

除了鸚鵡,鴞鵡科的鳥類也以其優秀的模仿能力著稱。澳大利亞的琴鳥(又稱笑翠鳥)能夠完美模仿各種聲音,從其他鳥類的叫聲到人造物品的聲音,如汽車警報、相機快門聲,甚至是電鋸聲。這種高超的模仿能力不僅體現了鳥類的聽覺敏銳度,還展示了它們驚人的記憶力和發聲器官的靈活性。

某些鳥類還能產生超聲波,這是人類耳朵無法聽到的高頻聲音。例如,某些食蟻鳥物種能夠發出超過人類聽覺範圍的高頻聲波。這種能力可能用於在密集的熱帶雨林環境中進行近距離交流,避免被捕食者察覺。研究這種超聲波交流不僅有助於我們理解鳥類的感知世界,還為開發新的聲學技術提供了靈感。

一些鳥類還發展出了集體發聲的行為。非洲織布鳥就是一個典型的例子。這些小鳥能夠協調自己的叫聲,產生一種類似沸水的噪音。這種集體發聲行為不僅能夠混淆捕食者,還能增強群體的凝聚力。類似地,某些燕子物種也能在群體中產生同步的叫聲,形成一種特殊的聲音景觀。

鳥類的發聲行為還包括一些極其特殊的例子。比如,雄性片尾鴗(一種南美洲的鳥類)能夠產生全世界已知鳥類中最高頻的聲音。這種聲音的頻率如此之高,以至於許多人類根本無法聽到。研究人員發現,這種超高頻的叫聲可能與這種鳥類獨特的求偶行為有關。

另一個特殊的例子是生活在安第斯山脈的鈴鳥。這種鳥的叫聲酷似金屬敲擊聲,因此得名。鈴鳥的這種特殊叫聲與其獨特的喉部結構有關,這種結構使得它們能夠產生如此清脆悅耳的聲音。這種金屬般的叫聲在森林中傳播很遠,有效地幫助鈴鳥在茂密的植被中傳遞資訊。

一些海鳥也發展出了特殊的發聲行為。例如,某些信天翁物種能夠在水下發出聲音。這種特殊的能力可能用於水下捕食或與其他個體交流。同樣,某些企鵝物種也能在水下發出聲音,這在極地的黑暗水域中顯得尤為重要。

鳥類的特殊發聲行為還包括一些極具戲劇性的表演。例如,雄性鵜鶘科的鳥類在求偶季節會膨脹喉囊,產生一種低沉的共鳴聲。這種聲音不僅聽起來令人印象深刻,還伴隨著視覺上的震撼效果。

某些鳥類還能夠產生非常低沉的次聲波。這種聲波的頻率低於人類的聽覺範圍,但可以傳播很遠的距離。例如,鴕鳥就能產生這種低頻聲波,可能用於遠距離交流。這種能力在開闊的草原環境中特別有用,讓鴕鳥能夠在視線受限的情況下與同類保持聯繫。

值得一提的是,一些鳥類還具備"腹語"能力。這並不是真正的腹語,而是指某些鳥類能夠在不張嘴的情況下發出聲音。這種能力在一些鴿子和鳩鴿科的鳥類中比較常見。它們能夠通過控制氣囊和肌肉來產生聲音,而不需要開啟喙部。這種能力可能有助於在不驚動捕食者的情況下與同類交流。

某些鳥類還表現出驚人的音樂才能。例如,鬲鳥不僅能夠模仿各種聲音,還能夠創造出複雜的音樂序列。它們能夠記住並重複長達20分鐘的獨特音樂片段,這種能力在動物界中是極其罕見的。

鳥類的特殊發聲行為還包括一些極其精確的時間控制。例如,某些熱帶雨林中的鳥類能夠精確地在其他鳥類叫聲的間隙中插入自己的叫聲。這種行為被稱為"聲學區位",能夠確保每個個體的聲音都能被清晰聽到,避免相互幹擾。

此外,一些鳥類還能夠根據環境的變化調整自己的發聲行為。例如,在城市環境中,某些鳥類已經學會在交通噪音較小的時段發聲,或者提高自己叫聲的頻率以超過城市背景雜音。這種適應性展示了鳥類驚人的學習能力和環境適應能力。

研究這些特殊的發聲行為不僅有助於我們更好地理解鳥類的行為和生態,還為生物聲學、通信技術和機器人學等領域提供了寶貴的靈感。例如,鳥類的非喉部發聲方式啟發了新型聲學設備的設計,而它們在嘈雜環境中的通信策略則為改進人類通信系統提供了新思路。

這些特殊的發聲行為也凸顯了保護鳥類及其棲息地的重要性。隨著人類活動對自然環境的影響日益加劇,許多鳥類的生存受到威脅。保護這些獨特的發聲行為不僅是為了維護生物多樣性,也是為了保存自然界中最迷人的聲音景觀。

第十一章鳥類的繁殖生物學

鳥類的繁殖生物學是一個既複雜又引人入勝的領域,涵蓋了從求偶到孵化再到育雛的整個過程。這個過程通常始於求偶季節,許多鳥類會展示出獨特的求偶行為。雄鳥可能會通過華麗的羽毛展示、複雜的舞蹈或優美的歌聲來吸引雌鳥。一些鳥類物種還會建造精巧的求偶場地或收集特殊物品來吸引配偶。

選擇配偶後,鳥類會進入築巢階段。不同物種的築巢行為差異很大,從簡單的地面窩到複雜的懸掛式巢穴都有。築巢材料和位置的選擇反映了鳥類對環境的適應和對後代安全的考慮。

產卵是繁殖過程中的關鍵階段。鳥類的蛋通常具有保護色,以避免被捕食者發現。蛋的數量因物種而異,從單卵到十幾個不等。有趣的是,一些鳥類如杜鵑會將蛋產在其他鳥類的巢中,這種行為被稱為巢寄生。

孵化期間,親鳥會輪流孵蛋,保持蛋的溫度和濕度。某些物種如企鵝甚至會在極端環境下長期孵蛋。孵化時間因物種不同而有所差異,可能短至幾天或長達數月。

幼鳥孵化後,親鳥會投入大量精力餵養和保護幼鳥。某些幼鳥出生時就能自理,稱為晚成性(precocial);另一些則需要長期照顧,稱為早成性(altricial)。親鳥會根據幼鳥的需求調整餵食頻率和食物類型。

11.1 繁殖時機

鳥類的繁殖時機是一個複雜而精妙的生物學過程,涉及多種因素的相互作用。這一過程不僅反映了鳥類對環境的適應能力,也展示了自然界中精確的生命週期調控機制。鳥類選擇適當的繁殖時機對於後代的存活和族群的延續至關重要。

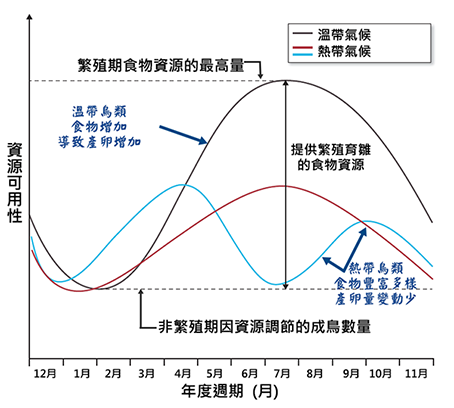

最主要的影響因素之一是季節變化。在溫帶地區,大多數鳥類選擇在春季和夏初進行繁殖。這個時期通常氣候溫和,食物資源豐富,為育雛提供了理想的條件。隨著日照時間的增加,鳥類體內的荷爾蒙水準發生變化,促進生殖器官的發育和求偶行為的啟動。這種對光週期的反應被稱為光週期性(photoperiodism),是鳥類繁殖時機調控的關鍵機制之一。

然而,不同緯度和氣候區的鳥類可能有截然不同的繁殖季節。例如,在熱帶地區,許多鳥類的繁殖季節與雨季密切相關。雨季帶來的豐富植被和昆蟲為育雛提供了充足的食物來源。相比之下,一些極地鳥類則需要在短暫的夏季內完成整個繁殖週期,這要求它們在極短的時間內完成從築巢到育雛的全過程。

食物可用性是另一個決定繁殖時機的重要因素。鳥類會根據食物資源的豐富程度來調整繁殖時間,以確保幼鳥在食物最豐富的時期孵化。例如,許多食昆蟲的鳥類會在昆蟲數量達到高峰時繁殖,而以漿果為食的鳥類則可能會等到漿果成熟的季節。這種精確的時間安排展現了鳥類對環境資源變化的敏銳感知能力。

氣候變化對鳥類的繁殖時機產生了顯著影響。全球變暖導致春季提前到來,許多鳥類物種不得不調整其繁殖時間以適應這一變化。然而,並非所有鳥類都能成功適應這種變化。一些遷徙鳥類面臨著特殊的挑戰,因為它們需要協調遷徙時間和繁殖時機,以確保到達繁殖地時食物資源處於高峰期。

鳥類的年齡和經驗也會影響其繁殖時機的選擇。通常,較年長和更有經驗的個體能夠更準確地判斷最佳繁殖時機,並且往往比年輕個體更早開始繁殖。這種年齡相關的差異可能反映了學習過程和對環境線索判斷能力的提高。

棲息地的質量和可用性同樣是影響繁殖時機的重要因素。高質量的棲息地通常意味著更多的食物資源和更安全的築巢場所,這可能導致鳥類提前開始繁殖。相反,如果合適的棲息地有限,一些個體可能被迫推遲繁殖或選擇次優的繁殖地點。

種群密度也會影響繁殖時機。在某些情況下,高密度種群可能導致繁殖時間的延後或分散,以減少種內競爭。這種密度依賴的繁殖時機調節有助於維持種群的穩定性。

鳥類的社會結構和配對系統也會影響繁殖時機。例如,在一夫一妻制的物種中,找到合適的配偶可能需要時間,這可能導致繁殖時間的延後。相比之下,一些群居繁殖的物種可能會展現出更同步的繁殖時機。

值得注意的是,一些鳥類物種還表現出高度靈活的繁殖策略。它們能夠根據當前的環境條件快速調整繁殖時機。例如,某些沙漠鳥類可能在不規則的降雨之後立即開始繁殖,充分利用短暫的有利條件。這種機會主義的繁殖策略在資源不穩定的環境中特別有優勢。

人類活動對鳥類的繁殖時機也產生了深遠影響。城市化、農業活動和光污染等因素改變了鳥類的自然棲息環境,進而影響了它們的繁殖行為。例如,城市中的人工照明可能幹擾鳥類對日光週期的感知,導致繁殖時間的提前或延後。

鳥類的繁殖時機還與其遷徙模式密切相關。長距離遷徙鳥類面臨著特殊的挑戰,它們需要在遷徙、到達繁殖地和開始繁殖之間取得平衡。這些鳥類通常依賴精確的內部生物鐘和對環境線索的敏感度來協調這些活動。氣候變化帶來的不可預測性增加了這一過程的難度。

某些鳥類物種還表現出繁殖時機的地理變異。同一物種在不同緯度或海拔的族群可能有不同的繁殖季節。這種變異反映了局部適應的結果,展示了鳥類對多樣環境條件的適應能力。

繁殖時機的選擇還與鳥類的生理狀況密切相關。只有當個體達到良好的身體狀態時,才能夠投入繁殖活動。這包括足夠的能量儲備和必要的營養水準。因此,食物的可獲得性不僅直接影響幼鳥的存活,還通過影響親鳥的身體狀況間接決定繁殖時機。

研究鳥類的繁殖時機不僅有助於我們理解生態系統的運作機制,還為保護瀕危物種提供了重要指導。通過瞭解影響繁殖時機的因素,保護生物學家可以更好地預測氣候變化對鳥類族群的影響,並制定相應的保護策略。

此外,鳥類繁殖時機的研究還為我們理解生物週期與環境變化之間的關係提供了寶貴的見解。這些知識不僅適用於鳥類,還可能對其他動物的生態學研究產生啟發。

在研究方法上,近年來的技術進步極大地推動了這一領域的發展。衛星追蹤技術使科學家能夠精確記錄遷徙鳥類的行動軌跡,從而更好地理解遷徙與繁殖時機之間的關係。基因組學的發展則有助於研究控制繁殖時機的遺傳機制,揭示不同物種和族群之間的差異。

最後,鳥類繁殖時機的研究也為我們理解和應對全球環境變化提供了重要的指標。鳥類作為生態系統的重要組成部分,其繁殖行為的變化可以反映更廣泛的生態系統變化。通過長期監測鳥類的繁殖時機,科學家們能夠更好地評估和預測生態系統對氣候變化的響應,為制定環境政策和保護措施提供科學依據。

11.2 繁殖地選擇

鳥類的繁殖地選擇是一個複雜而精細的過程,涉及多個因素的權衡和考量。這一選擇對於鳥類的繁殖成功至關重要,直接影響到後代的存活率和整個族群的延續。繁殖地不僅提供築巢和育雛的場所,還決定了食物資源的可獲得性、躲避天敵的能力以及與同類競爭的程度。

首先,棲息地的質量是鳥類選擇繁殖地的核心因素之一。高質量的棲息地通常意味著豐富的食物資源、適宜的氣候條件以及充足的築巢材料。不同鳥類物種對棲息地的需求各不相同,這反映了它們在長期進化過程中形成的生態位適應。例如,水鳥可能選擇靠近水體的區域作為繁殖地,而某些猛禽則可能偏好高大的樹木或懸崖作為築巢場所。

安全性是另一個關鍵考慮因素。鳥類需要選擇能夠有效躲避天敵、減少巢被掠奪風險的地點。這可能表現為選擇隱蔽的灌木叢、高大的樹冠,或者難以接近的懸崖邊緣。一些地面築巢的鳥類可能會選擇視野開闊的區域,以便及早發現approaching的捕食者。安全性的考量也包括避開人類活動頻繁的區域,儘管一些已適應都市生活的鳥類物種可能會選擇在人類建築物上築巢。

氣候和微氣候條件也在繁殖地選擇中扮演重要角色。鳥類需要考慮溫度、濕度、風向等因素,以確保卵和幼鳥能夠在適宜的環境中發育。例如,在寒冷地區繁殖的鳥類可能會選擇朝南的斜坡作為築巢地,以獲得更多的陽光照射。相反,在炎熱地區的鳥類則可能尋找遮蔭處以避免過度曝曬。

競爭是影響繁殖地選擇的另一個重要因素。鳥類不僅需要與其他物種競爭優質的繁殖地,還要面對同種individuals之間的競爭。通常,經驗豐富或體型較大的individuals更有可能佔據最佳的繁殖地。這種競爭可能導致一些individuals被迫選擇次優的繁殖地,或者延遲繁殖。某些物種還表現出領地行為,通過積極防禦來維護自己的繁殖地。

繁殖地的選擇還與鳥類的社會結構密切相關。群居繁殖的物種可能會選擇適合大量individuals同時築巢的區域,如海鳥colonies。這種集群繁殖策略雖然增加了種內競爭,但也提供了更好的防禦能力和資訊共用。相比之下,獨居繁殖的物種則可能更注重選擇隱蔽和分散的繁殖地。

人類活動對鳥類的繁殖地選擇產生了深遠影響。城市化、農業擴張、森林砍伐等活動改變了大量自然棲息地,迫使許多鳥類適應新的環境或尋找替代繁殖地。有趣的是,一些物種成功適應了人造環境,例如在建築物上築巢或利用人工結構如巢箱進行繁殖。這種適應性展示了鳥類對環境變化的驚人應對能力。

遷徙鳥類的繁殖地選擇尤為複雜,因為它們需要在到達繁殖區後迅速評估和選擇合適的地點。這要求它們具備快速判斷環境質量的能力,並能夠靈活調整自己的選擇。研究表明,許多遷徙鳥類表現出較高的繁殖地忠誠度,即傾向於返回前一年成功繁殖的地點。這種策略可以節省尋找新繁殖地的時間和精力,但也可能增加在環境迅速變化時的風險。

繁殖地的可預測性和穩定性也是鳥類考慮的重要因素。在資源豐富但不穩定的環境中,鳥類可能會採取更靈活的繁殖策略,包括改變繁殖地點或調整繁殖時機。相反,在穩定的環境中,鳥類可能會表現出更高的繁殖地忠誠度。

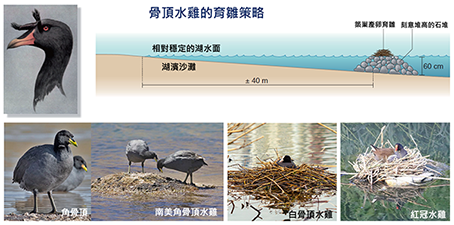

地形特徵對某些物種的繁殖地選擇也起著關鍵作用。例如,某些海鳥物種專門選擇岩石海岸或孤立的海島作為繁殖地,這些地方為它們提供了理想的築巢場所和豐富的海洋食物資源。同樣,某些山地鳥類可能偏好特定海拔範圍的區域,這些區域能夠提供它們所需的特殊植被和氣候條件。

鳥類的繁殖地選擇還受到其生理和行為特徵的影響。例如,體型較大的物種可能需要更大的空間來築巢和覓食,而小型鳥類則可能在更小的區域內滿足其需求。同樣,具有特殊築巢要求的物種(如需要特定類型的樹洞的啄木鳥)在選擇繁殖地時會受到這些特殊需求的限制。

值得注意的是,鳥類的繁殖地選擇並非一成不變。隨著環境條件的變化、競爭壓力的增減或個體經驗的積累,鳥類可能會調整其繁殖地選擇。這種靈活性是鳥類適應不斷變化的環境的關鍵能力。

研究鳥類的繁殖地選擇不僅有助於我們理解鳥類的生態學和行為學,還為保護生物學提供了重要指導。通過瞭解不同物種的繁殖地需求,保護工作者可以更有針對性地設計和實施棲息地保護措施。例如,為特定物種設置人工巢箱或恢復退化的繁殖棲息地。

此外,鳥類的繁殖地選擇還可以作為環境質量的指標。某些對環境變化敏感的物種的繁殖模式變化可能預示著更廣泛的生態系統變化。因此,長期監測鳥類的繁殖地選擇可以為環境管理和保護決策提供寶貴的資訊。

隨著技術的進步,科學家們現在能夠更精確地研究鳥類的繁殖地選擇。衛星追蹤、遠程感應和地理資訊系統(GIS)等技術使研究人員能夠在更大的空間尺度上分析鳥類的棲息地選擇。這些新技術不僅提高了數據收集的效率,還使得研究人員能夠識別出以前難以發現的繁殖地選擇模式。

最後,瞭解鳥類的繁殖地選擇對於預測和減緩氣候變化的影響至關重要。隨著全球氣候的變暖,許多鳥類的繁殖地可能變得不再適宜,迫使它們遷移到新的區域或適應新的環境條件。通過研究鳥類如何應對這些變化,科學家們可以更好地預測未來的生態系統變化,並制定相應的保護策略。

11.3 鳥類產卵選址和築巢

鳥類的產卵選址和築巢行為是其繁殖過程中極為關鍵的環節,反映了鳥類對環境的適應能力和繁殖策略的多樣性。這一過程不僅涉及複雜的行為模式,還展現了鳥類驚人的工程學才能和美學直覺。

產卵選址是築巢過程的第一步,也是最為重要的決策之一。鳥類需要考慮多種因素來選擇最適合的產卵和築巢地點。首要考慮的是安全性,鳥類傾向於選擇能夠有效躲避天敵、減少巢被掠奪風險的位置。這可能是高大樹木的枝杈間、茂密的灌木叢中、陡峭的懸崖上,甚至是地面上的隱蔽處。例如,許多海鳥會選擇在偏遠的海島或陡峭的海岸懸崖上築巢,這些地方不僅能提供良好的視野,還能有效阻擋地面捕食者的接近。

食物的可獲得性是另一個重要的考量因素。理想的築巢地點應該靠近豐富的食物來源,這樣可以減少親鳥在覓食和照料巢穴之間往返的能量消耗。例如,許多水鳥會選擇在靠近水體的地方築巢,這樣既方便取得水生食物,又能為幼鳥提供安全的環境。

氣候條件也在產卵選址中扮演重要角色。鳥類需要選擇能夠為eggs和幼鳥提供適宜溫度和濕度的地點。在寒冷地區,鳥類可能會選擇朝南的坡面或有良好日照的地點築巢,以獲得更多的溫暖。相反,在炎熱地區的鳥類則可能尋找遮蔭處以避免過度曝曬。

築巢材料的可得性也是鳥類考慮的因素之一。不同物種的鳥類對築巢材料有不同的偏好和需求。有些鳥類需要特定類型的植物纖維、樹皮或羽毛來建造巢穴,因此它們會選擇靠近這些材料來源的地方築巢。

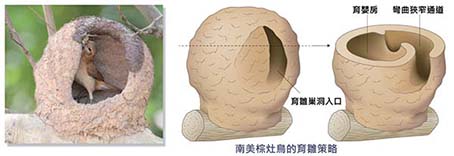

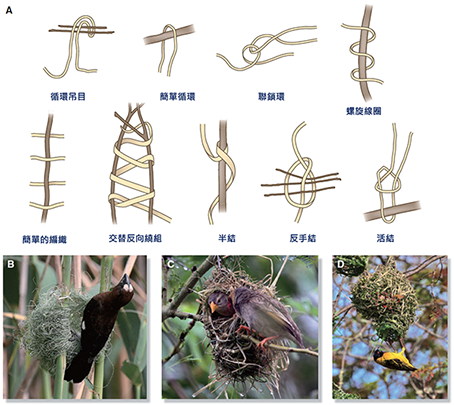

在選定築巢地點後,鳥類開始進行築巢的過程。築巢是一項極其精細和複雜的工作,不同物種的鳥類展現出各種令人驚嘆的技巧和創意。最基本的巢可能只是地上的一個淺坑,如許多水鳥和地面築巢的鳥類所做的那樣。而最複雜的巢則可能是精心編織的藝術品,如織布鳥(Weaver birds)製作的吊袋式巢穴。

巢的形狀和結構與鳥類的生活習性和環境適應密切相關。例如,杯狀巢是最常見的巢型之一,適合多種環境和築巢位置。這種巢通常由細小的樹枝、草莖和其他植物纖維編織而成,內部常用柔軟的材料如苔蘚、羽毛或動物毛髮襯墊,以提供舒適和保暖的環境。懸掛式的巢如鸚嘴鳥(Orioles)所築,則能有效防止地面捕食者的侵擾。

有些鳥類展現出驚人的工程學才能。例如,岩燕(Cliff Swallows)用泥土和唾液混合物建造堅固的巢穴,這些巢穴常常聚集成大型colonies,附著在懸崖或建築物的外牆上。另一個引人注目的例子是澳大利亞的園丁鳥(Bowerbirds),雄鳥會建造複雜的涼亭式結構並用鮮艷的物品裝飾,以吸引雌鳥。雖然這些結構不是用於築巢,但展示了鳥類高度發達的建築能力和審美意識。

築巢過程中的分工模式因物種而異。在許多物種中,雌鳥承擔大部分築巢工作,而雄鳥則負責守衛領地或協助收集材料。但也有一些物種中雌雄共同參與築巢的全過程。有趣的是,在某些物種中,如企鵝,雄性在築巢中扮演主要角色。

築巢的時間也因物種而異,可能需要幾天到幾周不等。一些鳥類,如燕子,會在多年內重複使用和維護同一個巢穴。而另一些物種則每年都會建造新巢。這種差異反映了不同物種的生態策略和能量分配模式。

人類活動對鳥類的產卵選址和築巢行為產生了深遠影響。城市化進程為一些適應性強的物種提供了新的築巢機會,如在建築物上築巢的鴿子或在人工構造物中築巢的燕子。然而,棲息地的破壞和環境污染也給許多物種帶來了嚴峻挑戰,迫使它們改變傳統的築巢習慣或尋找新的棲息地。

氣候變化也正在影響鳥類的築巢行為。全球變暖導致某些地區的植被類型發生變化,可能影響築巢材料的可得性。極端天氣事件的增加也可能威脅到巢穴的安全,迫使鳥類尋找更加庇護的築巢地點或改變築巢策略。

研究鳥類的產卵選址和築巢行為不僅有助於我們理解鳥類的生態學和行為學,還為保護工作提供了重要指導。通過瞭解不同物種的築巢需求,保護生物學家可以更好地設計和實施棲息地保護措施。例如,為特定物種提供人工巢箱或保護關鍵的築巢棲息地。

此外,鳥類的築巢行為還為生物材料科學和建築學提供了靈感。研究鳥巢的結構和材料特性可能導致新型輕質、高強度材料的開發,或啟發更加環保和高效的建築設計。

隨著技術的進步,科學家們現在能夠更深入地研究鳥類的築巢行為。高速攝影和微型攝像機的使用使得研究人員能夠詳細記錄築巢的全過程,而不幹擾鳥類的自然行為。三維掃描和材料分析技術則有助於我們更好地理解巢穴的結構特性和功能。

產卵選址和築巢行為的研究還揭示了鳥類的認知能力和學習過程。一些研究表明,年輕鳥類的築巢技能會隨著經驗的積累而提高,這反映了學習和熟練度在築巢過程中的重要性。同時,不同個體之間築巢技巧的差異也為研究動物個性與行為表現之間的關係提供了有趣的視角。

鳥類的產卵選址和築巢行為還與其他生態學問題密切相關,如種群動態、社會行為和進化適應。例如,一些物種的集群築巢行為不僅提供了更好的防禦能力,還可能促進了資訊交流和社會學習。研究這些複雜的相互作用有助於我們更全面地理解生態系統的運作機制。

最後,瞭解鳥類的產卵選址和築巢行為對於評估和預測環境變化的影響至關重要。鳥類作為環境變化的敏感指示器,它們的築巢模式變化可能預示著更廣泛的生態系統變化。通過長期監測鳥類的築巢行為,科學家們可以更好地評估氣候變化、棲息地破碎化等因素對生物多樣性的影響,從而為制定有效的保護策略提供科學依據。

11.4 鳥類築巢行為

鳥類的築巢行為是自然界中最令人驚嘆的現象之一,展現了動物界獨特的工程學才能和藝術創造力。這種行為不僅涉及複雜的技巧和精確的操作,還反映了鳥類對環境的適應能力和演化策略。築巢行為的多樣性和複雜性使得它成為研究動物行為、生態學和進化生物學的重要課題。

築巢行為通常始於選擇合適的位置。這個過程涉及多種因素的權衡,包括安全性、食物可得性、氣候條件和築巢材料的可獲得性。不同物種的鳥類在選擇築巢位置時會表現出不同的偏好。例如,有些鳥類偏好高大的樹木,而有些則選擇灌木叢或地面。水鳥可能選擇靠近水體的地方,而某些猛禽則可能在懸崖或高大建築物上築巢。這種選擇反映了每個物種對其生存環境的特殊適應。

在選定位置後,鳥類開始收集築巢材料。這個階段展現了鳥類驚人的識別和選擇能力。不同物種使用的材料各不相同,可能包括樹枝、草莖、苔蘚、羽毛、動物毛髮,甚至是人造物品如紙張或塑膠。某些鳥類對材料的選擇極為講究,例如,有些燕子物種專門選擇特定大小和形狀的泥球來建造巢穴。材料的收集過程可能需要鳥類在廣大區域內進行多次飛行,顯示出它們出色的空間記憶能力和持久的毅力。

築巢的實際建造過程是一項精細而複雜的工作。鳥類使用喙和腳來操縱和放置材料,展現出令人驚嘆的靈巧性。許多物種首先建立巢的基本框架,然後逐步添加更細小和柔軟的材料。例如,許多雀形目鳥類會先用粗樹枝搭建巢的外框,然後用草和樹葉填充,最後在內部鋪上柔軟的羽毛或動物毛髮作為襯墊。這種分層結構不僅提供了結構強度,還確保了內部環境的舒適性。

某些鳥類表現出特別複雜的築巢行為。織布鳥(Weaver birds)以其精湛的編織技巧聞名,它們能夠將植物纖維編織成複雜的球形或瓶形巢穴,這些巢穴不僅結構堅固,還能有效抵禦捕食者和惡劣天氣。另一個引人注目的例子是澳大利亞的園丁鳥(Bowerbirds),雄鳥會建造複雜的棚架結構並用鮮艷的物品裝飾,以吸引雌鳥。雖然這些結構不是用於孵化和撫養幼鳥,但它們展示了鳥類高度發達的空間感和美學意識。