1. 蛙類簡介

蛙類是一群極具特色的兩棲動物,在地球上已存在超過2億年。牠們的身體結構適應了水陸兩棲的生活方式,具有光滑濕潤的皮膚、發達的後肢和無尾的身軀。蛙類在分類學上屬於無尾目(Anura),是兩棲綱中最大的一個目,全球已知約有7000多種。

蛙類在生態系統中扮演著重要的角色。作為食物鏈中的中間環節,牠們既是許多捕食者的獵物,也是控制昆蟲和其他小型動物數量的重要力量。此外,蛙類對環境變化極為敏感,常被科學家用作生態系統健康狀況的指標物種。

在人類文化中,蛙類也占有獨特的地位。在許多文化傳統中,蛙被視為多產、好運或變革的象徵。例如,在中國文化中,「蛙」的諧音與「發」相近,因此常被視為財富和好運的象徵。在西方文化中,青蛙王子的童話故事廣為流傳,反映了人們對蛙類的特殊情感。

蛙類的生活史十分獨特,大多數種類經歷由水生蝌蚪到陸生成蛙的變態過程,這種巨大的形態和生理變化一直是生物學研究的熱點。同時,蛙類多樣的繁殖策略也引人注目,從水中產卵到背負幼蛙,展現了驚人的適應能力。

儘管蛙類在生態和文化中如此重要,但當前面臨著諸多威脅,如棲息地破壞、氣候變遷和疾病等。因此,加強對蛙類的研究和保護不僅對維護生物多樣性至關重要,也關乎人類自身的福祉。

1.1 什麼是蛙類?

蛙類是一群獨特而多樣的兩棲動物,屬於脊椎動物門中的兩棲綱無尾目。這個龐大的類群包括了青蛙、蟾蜍以及樹蛙等,全球已知約有7,000多種。蛙類的演化歷史可以追溯到2.65億年前的二疊紀晚期,經過漫長的時間演化,適應了各種不同的生態環境。

蛙類的身體結構具有許多特徵性的適應。它們通常擁有一個扁平的身體,沒有明顯的頸部,頭部與軀幹相連。大多數蛙類都沒有尾巴,這也是「無尾目」名稱的由來。蛙類的後肢特別發達,適合跳躍和游泳。這些強壯的後肢使得某些種類能夠跳躍超過自身體長20倍的距離。例如,古巴樹蛙(Osteopilus septentrionalis)能夳跳躍超過1.5米的距離。

蛙類的皮膚是其最顯著的特徵之一。它們擁有光滑、濕潤且高度通透的皮膚,不僅用於呼吸,還能夠吸收水分和某些養分。這種獨特的皮膚結構使得蛙類能夠在陸地上生存,同時保持體內水分平衡。然而,這也使得蛙類對環境變化和污染極為敏感。例如,酸雨會直接通過皮膚影響蛙類的生理功能,導致種群數量下降。

在感官系統方面,蛙類擁有突出的大眼睛,視力優秀,能夠捕捉快速移動的獵物。它們的眼睛還具有特殊的瞬膜,可以在水下保護眼睛。蛙類的聽覺同樣發達,耳朵位於眼睛後方,能夠接收空氣和水中的聲波。許多種類還具有鼓膜,有助於增強聽覺能力。例如,中國雨蛙(Hyla chinensis)能夠精確地定位50米外的聲源。

蛙類的生活史是其另一個引人注目的特點。大多數蛙類經歷複雜的變態過程,從水生的蝌蚪階段轉變為陸生的成體。這個過程涉及到全身器官系統的重組,是生物學研究中的重要課題。一些特殊的蛙類,如智利袋蟾(Rhinoderma darwinii),甚至進化出了獨特的繁殖方式,雄性會將受精卵存放在自己的發聲囊中孵化。

在生態系統中,蛙類扮演著關鍵的角色。作為食物鏈中的中間環節,它們既是許多捕食者的獵物,也是控制昆蟲和其他小型無脊椎動物數量的重要力量。例如,一隻成年的美洲牛蛙(Lithobates catesbeianus)每年可以消耗數千隻昆蟲,對農業害蟲的控制起到重要作用。同時,蛙類的蝌蚪在水域生態系統中也扮演著重要角色,它們通過攝食藻類和有機碎屑來調節水質。

蛙類的多樣性體現在它們的棲息地選擇上。從熱帶雨林到沙漠,從高山到平原,幾乎所有的陸地生態系統都能找到蛙類的蹤跡。有些種類,如澳大利亞綠樹蛙(Litoria caerulea),幾乎整個生命週期都在樹上度過;而非洲爪蟾(Xenopus laevis)則完全適應了水生環境,終生生活在水中。這種多樣的棲息地選擇反映了蛙類驚人的適應能力。

蛙類在人類文化中也占有重要地位。在許多文化傳統中,蛙被視為多產、好運或變革的象徵。例如,在中國文化中,「蛙」的諧音與「發」相近,因此常被視為財富和好運的象徵。青蛙玉蟾常被用作裝飾品,象徵著財源廣進。在古埃及,蛙神黑卡特(Heqet)是生育與重生的象徵,與尼羅河的泛濫和新生命的誕生相聯繫。

在現代科學研究中,蛙類也發揮著重要作用。它們常被用作模式生物,用於研究發育生物學、生態學和毒理學等領域。例如,非洲爪蟾因其易於飼養和基因組簡單,成為了發育生物學研究中的重要模式生物。此外,蛙類皮膚分泌物中的生物活性物質也為新藥研發提供了豐富的資源。南美箭毒蛙(Dendrobates)皮膚分泌物中的生物鹼已被用於開發新型鎮痛藥。

然而,儘管蛙類如此重要,它們目前正面臨著前所未有的威脅。棲息地破壞、氣候變化、環境污染、外來物種入侵以及新興疾病如壺菌病(Chytridiomycosis)等,都對全球蛙類種群造成了嚴重影響。據國際自然保護聯盟(IUCN)的數據,目前約有40%的兩棲類物種面臨滅絕威脅,其中很大一部分是蛙類。

面對這些挑戰,科學家們正在採取各種措施來保護蛙類。這包括棲息地保護、人工繁殖瀕危物種、疾病防控等多方面的努力。例如,為了挽救瀕臨滅絕的巴拿馬金蛙(Atelopus zeteki),科學家們建立了人工飼養計劃,希望能在將來重新將其引入野外。同時,公眾教育和參與也在蛙類保護中扮演著重要角色,越來越多的人開始關注並參與到蛙類及其棲息地的保護工作中。

1.2 蛙類分類學概述

蛙類的分類學是生物學中一個充滿挑戰和不斷演變的領域。為兩棲綱中最大的一個目,分佈在全球各個大陸,除了南極洲。蛙類的分類體系經過了長期的發展和多次修訂,反映了我們對這些生物認識的不斷深入。

傳統上,蛙類的分類主要基於形態學特徵。早期的分類學家主要依靠外部形態、骨骼結構和內部解剖特徵來區分不同的種類。例如,蛙類和蟾蜍曾經被認為是兩個截然不同的群體,主要基於它們的皮膚質地和腿部肌肉的差異。然而,隨著研究的深入,我們發現這種簡單的二分法並不能準確反映蛙類的演化關係。

現代蛙類分類學結合了形態學、分子生物學、生態學和行為學等多個學科的研究方法。分子生物學技術的發展,特別是DNA序列分析的應用,極大地改變了我們對蛙類系統發育關係的理解。例如,通過基因序列分析,科學家發現了一些外表相似但實際上並不密切相關的蛙類,這種現象被稱為趨同演化。反之,一些形態差異很大的種類可能實際上是近親。

目前,無尾目被劃分為多個科(Fami)。其中一些主要的科包括:蛙科(Ranidae)、樹蛙科(Hylidae)、蟾蜍科(Bufonidae)、狹口蛙科(Microhylidae)等。每個科又進一步分為屬(Genus)和種(物種)。值得注意的是,隨著新物種的發現和分子生物學研究的深入,這些分類群的界定和關係常常會發生變化。

蛙科是最大的一個科,包含了眾多常見的蛙類。這個科的成員通常具有長而有力的後腿,適合跳躍和游泳。青蛙屬(Rana)是蛙科中最知名的屬之一,包括了許多廣泛分佈的物種。例如,在台灣常見的長腳赤蛙(Rana longicrus)就屬於這個屬。

樹蛙科的成員通常具有特化的吸盤腳趾,使它們能夠在樹上和其他垂直表面活動。這個科的物種通常具有鮮豔的色彩和優雅的體型。台灣特有種諸羅樹蛙(Rhacophorus prasinatus)就是一個典型的例子,它能夠在樹冠層中靈活移動。

蟾蜍科的成員通常體型較為粗壯,皮膚上有明顯的疣狀突起。這些突起實際上是毒腺,能夠分泌有毒物質以抵禦捕食者。海蟾蜍(Rhinella marina)是這個科中最知名的物種之一,由於其強大的適應能力,在被引入澳大利亞等地後成為了危險的入侵物種。

狹口蛙科的成員通常體型較小,頭部呈三角形,口部狹小。這個科的許多物種具有特殊的生活習性,如穴居或半穴居。小雨蛙(Microhyla fissipes)是台灣常見的狹口蛙科物種,其獨特的鳴叫聲是夏夜的特色之一。

除了這些大型的科,還有許多較小但同樣重要的科。例如,箭毒蛙科(Dendrobatidae)的成員以其鮮豔的警戒色彩和強烈的毒性而聞名。角蛙科(Ceratophryidae)的成員則以其巨大的口部和獨特的形態引人注目。

蛙類的分類學還面臨著許多挑戰。隱蔽種(Cryptic 物種)的存在是其中之一。這些物種在形態上幾乎無法區分,但實際上是獨立的演化支系。例如,在歐洲的綠蛙複合體(Pelophylax esculentus complex)中,就包含了多個形態相似但遺傳上截然不同的物種。這種情況需要結合形態學、聲學和分子生物學等多種方法才能準確分類。

另一個挑戰是物種界定的問題。隨著我們對基因流動和雜交現象認識的深入,傳統的生物學物種概念(Biological 物種 Concept)在某些情況下顯得不夠完善。例如,某些蛙類群體之間存在有限的基因交流,但仍保持了明顯的形態和生態差異。這種情況下,如何界定物種邊界就成為了一個複雜的問題。

蛙類的分類學還與保護生物學密切相關。準確的分類信息對於制定有效的保護策略至關重要。例如,台灣的梭德氏赤蛙(Rana sauteri)原本被認為是廣泛分佈的物種,但近年的研究表明它實際上是台灣的特有種。這樣的發現直接影響了相關的保護措施。

此外,新物種的發現也不斷豐富著蛙類的分類系統。即使在21世紀,科學家們仍在世界各地發現新的蛙類物種。例如,2019年在印度西高止山脈發現的紫色蛙(Nasikabatrachus bhupathi)不僅是一個新物種,還代表了一個新的屬。這些發現不僅增加了我們對生物多樣性的認識,也為蛙類的演化史提供了新的線索。

隨著研究方法的進步,特別是基因組學和生物信息學技術的發展,蛙類的分類學正在經歷一場革命。這些新技術使我們能夠更準確地重建蛙類的演化樹,了解不同群體之間的親緣關係。然而,這也帶來了新的挑戰,如如何整合形態學和分子數據,以及如何處理大量的基因組數據。

蛙類的分類學是一個動態的領域,反映了我們對這些生物認識的不斷深入。它不僅是一門純粹的學術研究,還與生態保護、進化生物學等多個領域密切相關。隨著研究的不斷深入,我們對蛙類多樣性的認識也在不斷豐富和完善。

1.3 蛙類演化的重要性

蛙類在演化生物學中占有極其重要的地位,它們的演化歷程不僅反映了地球生命史上的重大轉折,還為我們理解脊椎動物的適應性輻射提供了寶貴的案例。蛙類的祖先大約在泥盆紀晚期到石炭紀早期(約3.7億年前)從魚類演化而來,成為最早適應陸地生活的脊椎動物之一。這次從水生到陸生的轉變標誌著脊椎動物演化史上的一個重要里程碑。

蛙類的演化過程中最引人注目的特徵之一是它們獨特的變態過程。從水生的蝌蚪到陸生的成體,這種戲劇性的形態變化不僅體現了個體發育過程中的重大轉變,也反映了蛙類祖先從水生到陸生的演化歷程。這種變態過程涉及全身器官系統的重組,包括呼吸系統從鰓到肺的轉變、循環系統的重構、以及骨骼和肌肉系統的重塑。研究蛙類的變態過程為我們理解脊椎動物早期演化提供了重要線索。

蛙類的骨骼結構演化也極具意義。與其他四足動物相比,蛙類的骨骼結構經歷了顯著的簡化和特化。例如,蛙類的脊椎骨數量大幅減少,尾椎融合成一個單一的尾骨(尾杆骨)。這種結構使蛙類能夠進行有效的跳躍運動。同時,蛙類的頭骨也經歷了顯著的改變,形成了獨特的扁平結構,有利於捕捉獵物和吞嚥。這些骨骼變化展示了生物如何通過結構簡化來實現功能的優化,為我們理解形態演化提供了重要案例。

蛙類的皮膚結構也是其演化重要性的一個體現。與其他陸生脊椎動物不同,蛙類保留了高度通透的皮膚,能夠通過皮膚進行呼吸和水分交換。這種特性使蛙類能夠在不同的環境中生存,但同時也使它們對環境變化特別敏感。蛙類皮膚的演化為我們理解生物與環境互動的機制提供了獨特的視角。

在繁殖策略方面,蛙類展現了令人驚嘆的多樣性,反映了它們適應不同環境的能力。從最常見的水中產卵到一些特殊的繁殖方式,如背部孵卵、口腔孵卵等,蛙類的繁殖策略涵蓋了脊椎動物繁殖模式的廣泛範圍。例如,智利袋蟾(Rhinoderma darwinii)的雄性會將受精卵吞入口腔,在特化的聲囊中孵化幼蛙。這種獨特的繁殖方式展示了生物為適應特定環境所進行的極端特化。

蛙類在聲音通訊方面的演化也極具意義。作為最早發展出有效聲音通訊系統的陸生脊椎動物之一,蛙類的鳴叫行為為我們理解動物通訊的演化提供了重要線索。不同種類的蛙類發展出了各式各樣的發聲器官和鳴叫模式,這些差異不僅反映了物種間的隔離機制,也展示了聲音信號在動物行為中的重要作用。

在生態適應方面,蛙類展現了驚人的多樣性。從熱帶雨林到乾旱沙漠,從高山到平原,蛙類幾乎適應了地球上所有的陸地生態系統。這種廣泛的分佈反映了蛙類強大的適應能力和演化潛力。例如,某些沙漠蛙類能夠長期埋在沙中度過乾旱期,而一些高山蛙類則進化出了抗凍機制來應對嚴寒環境。這些適應性特徵不僅展示了生物演化的多樣性,也為我們理解氣候變化對生物的影響提供了重要參考。

蛙類在毒素演化方面也提供了獨特的研究案例。許多蛙類,特別是新熱帶區的箭毒蛙,進化出了複雜的毒素系統。這些毒素不僅作為防禦機制,還在某些情況下被土著人用作狩獵工具。研究這些毒素的演化過程和作用機制,為我們了解生物化學防禦系統的發展提供了寶貴的線索,同時也為新藥研發開闢了新的途徑。

在分子演化研究中,蛙類也扮演著重要角色。由於蛙類種類繁多,分佈廣泛,它們成為研究分子鐘和生物地理學的理想對象。通過比較不同蛙類物種的基因序列,科學家們能夠重建它們的演化歷史,了解物種形成和遷移的過程。例如,通過研究非洲和南美洲蛙類的親緣關係,科學家們獲得了支持大陸漂移理論的重要證據。

蛙類的演化還為我們理解快速適應性輻射提供了絕佳的案例。在某些isolated的環境中,如馬達加斯加島,蛙類展現了驚人的多樣化。短時間內形成大量不同形態和生態位的物種,這種現象為我們理解物種形成的機制提供了重要線索。

此外,蛙類在研究氣候變化和環境污染對生物的影響方面也發揮著關鍵作用。由於其特殊的生理特征和生活史特点,蛙類對環境變化特別敏感。全球範圍內蛙類種群的下降被視為生態系統健康狀況的重要指標。研究蛙類對環境變化的響應,有助於我們預測和理解全球變化對生態系統的影響。

蛙類的演化重要性還體現在它們與其他生物的協同演化關係上。例如,某些蛙類與特定植物之間形成了互利共生關係,蛙類在植物的葉片間隙中築巢,同時為植物提供養分。這種關係的演化過程展示了生物間相互作用如何塑造生態系統。

1.4 蛙類的生態角色

蛙類在生態系統中扮演著多重而關鍵的角色,它們的存在和活動對於維持生態平衡至關重要。作為兩棲動物,蛙類在水陸生態系統之間架起了一座重要的橋樑,將這兩個環境緊密聯繫在一起。

首先,蛙類是食物網中的重要一環。作為中間消費者,蛙類既是捕食者,又是被捕食者。在幼體階段,蝌蚪主要以水生植物、藻類和有機碎屑為食,在水域生態系統中扮演著初級消費者的角色。這一過程有助於控制水體中的藻類數量,維持水質平衡。例如,在某些淡水生態系統中,蝌蚪的存在可以顯著減少水體優養化的風險。

當蛙類發育成成體後,它們成為了重要的昆蟲捕食者。一隻成年蛙類每天可以消耗大量的昆蟲,包括蚊子、蒼蠅和其他可能傳播疾病的昆蟲。在農業生態系統中,蛙類對於控制害蟲數量具有重要作用。例如,在亞洲的水稻田中,水蛙(Rana limnocharis)被認為是控制稻田害蟲的天然盟友。這種生物防治作用不僅有助於減少農藥使用,還能維持生態系統的自然平衡。

同時,蛙類也是許多掠食者的重要食物來源。鳥類、蛇類、魚類,甚至一些哺乳動物都以蛙類為食。這使得蛙類成為將水生生態系統的能量轉移到陸地生態系統的重要媒介。例如,在北美的某些濕地生態系統中,遷徙鳥類在繁殖季節大量捕食蛙類,這種能量轉移對於維持更廣泛的生態網絡至關重要。

蛙類在養分循環中也發揮著重要作用。當蛙類在水域中產卵和孵化時,未能發育的卵和死亡的蝌蚪成為水生生物的養分來源。同樣,當成年蛙類死亡時,它們的屍體為陸地生態系統提供了養分。這種養分循環對於維持生態系統的健康和穩定性具有重要意義。

蛙類還是生態系統健康狀況的重要指標。由於其特殊的生理特徵,如半透膜的皮膚,蛙類對環境變化極為敏感。水質污染、氣候變化、紫外線輻射增強等環境因素都會對蛙類產生顯著影響。因此,蛙類種群的變化常常被用作評估生態系統健康狀況的重要參考。例如,在北美的某些地區,科學家們通過監測斑點樹蛙(Hyla versicolor)的種群數量來評估森林生態系統的整體健康狀況。

在某些生態系統中,蛙類還扮演著生態工程師的角色。例如,在亞馬遜雨林中,樹蛙的存在能夠改變樹冠層的微環境。這些樹蛙在樹葉上產卵,形成小型的水池。這些微小的水體不僅為其他生物提供了棲息地,還改變了局部的濕度和養分分佈,進而影響整個生態系統的功能。

蛙類的繁殖活動也對生態系統產生重要影響。大量蛙類的同步產卵行為可以在短時間內為水域生態系統提供大量的有機物質,這不僅為水生生物提供了食物來源,還影響了水體的化學特性。例如,在某些季節性池塘中,蛙類的集體產卵活動可以顯著提高水體的氮磷含量,進而影響整個水域生態系統的動態平衡。

蛙類還在種子傳播方面發揮著作用。雖然不如鳥類和哺乳動物那樣顯著,但一些研究表明,某些蛙類可以通過消化系統傳播小型種子。這種傳播方式雖然範圍有限,但在局部生態系統中可能產生重要影響,尤其是對於一些濕地植物的傳播。

在一些特殊的生態系統中,蛙類還與其他生物形成了獨特的共生關係。例如,在中美洲的某些地區,金色箭毒蛙(Dendrobates auratus)與特定的樹種形成了互利共生關係。這種蛙類在樹洞中產卵和撫育幼蛙,同時它們的排泄物為樹木提供了養分。這種關係不僅體現了生態系統中物種間複雜的相互依存,還展示了蛙類在維持生物多樣性方面的重要性。

蛙類的存在還能影響其他生物的行為和分佈。例如,某些蛇類和鳥類的活動模式和棲息地選擇會受到蛙類分佈的影響。在一些濕地生態系統中,蛙類的鳴叫活動不僅吸引了配偶,還為其他依賴聲音定位的動物提供了重要的環境線索。

此外,蛙類在科學研究和環境監測中也扮演著重要角色。由於其對環境變化的敏感性,蛙類常被用作環境毒理學研究的模式生物。通過研究蛙類對特定污染物的反應,科學家們可以評估這些物質對更廣泛生態系統的潛在影響。例如,青蛙胚胎被廣泛用於評估水體中內分泌干擾物的存在和影響。

蛙類的生態角色還體現在它們對微生物群落的影響上。蛙類皮膚上的微生物群落不僅對蛙類自身的健康至關重要,還可能影響周圍環境的微生物平衡。一些研究表明,某些蛙類皮膚上的共生細菌可以抑制有害病原體的生長,這種作用可能延伸到整個生態系統,影響更廣泛的微生物動態。

1.5 蛙類在人類文化中的地位

蛙類在人類文化中占有獨特而重要的地位,其形象和象徵意義貫穿了人類歷史的各個時期和地域。從古老的神話傳說到現代流行文化,蛙類一直是人類想像力和文化表達的重要元素。

在許多古代文明中,蛙類常被賦予神聖或神秘的地位。例如,在古埃及文化中,蛙神黑卡特(Heqet)是生育與重生的象徵。這位女神通常被描繪成蛙頭人身的形象,與尼羅河的泛濫和生命的誕生密切相關。埃及人相信,蛙類的出現預示著豐收和繁榮。在古代美索不達米亞文化中,蛙類也與生育和豐產聯繫在一起,常被視為女神伊什塔爾(Ishtar)的化身。

中國文化中,蛙類同樣具有深厚的文化內涵。「蛙」的諧音與「發」相近,因此常被視為財富和好運的象徵。特別是三腳金蟾的形象,在民間被廣泛認為能招財進寶。這種信仰反映在許多傳統工藝品和裝飾物上,如玉蟾和銅錢蟾等。此外,中國古代神話中的嫦娥奔月故事中,嫦娥在月宮中被變成蟾蜍,這個情節將蛙類與月亮、不死和長生的概念聯繫在一起。

在日本文化中,蛙類也佔有重要地位。日語中「蛙」(カエル, kaeru)與「返る」(かえる, kaeru,意為返回)諧音,因此蛙類常被視為平安歸來的象徵。在日本民間藝術中,常可見到蛙類的形象,特別是在繪畫和雕刻作品中。著名的浮世繪藝術家歌川廣重就創作了許多以蛙為主題的作品,展現了蛙類在日本美學中的獨特地位。

西方文化中,蛙類的形象則更為複雜多樣。在基督教傳統中,蛙類常與瘟疫和災難聯繫在一起,如《聖經》中描述的埃及十災之一就包括蛙災。然而,在歐洲民間傳說中,蛙類又常被賦予正面的魔法力量。最著名的莫過於「青蛙王子」的童話故事,其中被施法變成青蛙的王子通過真愛的吻而恢復人形,這個故事廣為流傳,成為西方文化中變形和救贖主題的經典代表。

在許多原住民文化中,蛙類常被視為雨水和豐收的使者。例如,在澳大利亞原住民的夢幻時期(Dreamtime)傳說中,巨型青蛙提朗巴納(Tiddalik)吞下了世界上所有的水,導致大旱。最終,其他動物設法讓提朗巴納大笑,釋放出水來,恢復了世界的平衡。這個故事不僅反映了蛙類與水的緊密聯繫,也體現了原住民文化中對生態平衡的深刻理解。

在現代流行文化中,蛙類的形象依然廣受歡迎。例如,吉姆·漢森(Jim Henson)創造的科米蛙(Kermit the Frog)成為了全球知名的文化偶像。這個角色不僅在兒童教育節目中發揮了重要作用,還成為了環保運動的代言人,體現了蛙類在現代社會中的積極形象。

文學作品中的蛙類形象也值得關注。在馬克·吐溫(Mark Twain)的短篇小說《著名的跳蛙》(The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County)中,一隻會跳遠的青蛙成為了賭博和詐欺的中心,諷刺了人性的貪婪和愚昧。日本作家大江健三郎的小說《飼養蛙》則通過描述一位父親照顧智障兒子的經歷,將蛙類與人性、親情等主題聯繫在一起。

在藝術領域,蛙類也是常見的創作主題。從莫內的睡蓮系列畫作中的青蛙,到現代藝術家如大衛·霍克尼(David Hockney)的青蛙主題作品,蛙類的形象一直吸引著藝術家的創作靈感。這些作品不僅展現了蛙類的生態美學,還常常寓含了藝術家對生命、自然和環境的思考。

在一些文化中,蛙類還與醫療和藥用傳統有關。中國傳統醫學中,蟾酥被認為具有解毒、消腫的功效。在南美洲,某些原住民群體利用箭毒蛙的毒素製作狩獵武器,這種做法不僅反映了人類對自然資源的利用,也展示了蛙類在傳統文化實踐中的重要性。

近年來,隨著環境意識的提升,蛙類在公眾教育和環保運動中的角色日益突出。許多環保組織利用蛙類作為宣傳大使,強調兩棲動物保護的重要性。例如,「拯救青蛙」(Save the Frogs)等組織通過舉辦各種活動,如青蛙日(Frog Day),來提高公眾對兩棲動物保護的認識。

在某些文化中,蛙類還與天氣預報有關。許多農村地區的人們相信,蛙鳴可以預示天氣的變化。這種民間智慧雖然缺乏科學依據,但反映了人類長期以來對自然現象的觀察和解讀。

蛙類在各種儀式和祭祀活動中也扮演著角色。在某些非洲文化中,蛙類被視為雨神的使者,常在祈雨儀式中被提及或使用。這種做法體現了蛙類在人類精神生活和信仰系統中的地位。

現代科技和網絡文化中,蛙類的形象也得到了新的詮釋。例如,網絡表情包中常見的「佩佩蛙」(Pepe the Frog)成為了一種流行文化符號,雖然後來因為被誤用而產生爭議,但其廣泛傳播反映了蛙類形象在當代文化中的適應性和影響力。

2. 蛙類演化與多樣性

蛙類的演化歷程和多樣性是生物學研究中極為引人入勝的主題。這群動物的祖先可追溯至距今約2.65億年前的二疊紀晚期,從最早的四足動物中分化而來。蛙類的演化歷程見證了從完全水生到適應陸地生活的巨大轉變,這個過程塑造了蛙類獨特的形態和生理特徵。

蛙類的多樣性令人驚嘆,這種多樣性不僅體現在物種數量上,更反映在形態、生理和行為的巨大差異中。從體型微小如指甲大小的巴西金蛙(Brachycephalus didactylus),到體長可達32厘米的非洲巨蛙(Conraua goliath),蛙類的體型跨度驚人。

蛙類的棲息環境也極為多樣,從熱帶雨林到乾旱沙漠,從高山到平原,甚至包括一些極端環境。例如,木蛙屬(Rana sylvatica)的某些物種能夠在零下度的環境中存活,通過產生類似防凍劑的物質來保護體內組織。這種適應性反映了蛙類在演化過程中獲得的驚人能力。

蛙類的繁殖策略也展現了豐富的多樣性,從最常見的水中產卵到一些特殊的方式,如背部孵卵、口腔孵卵等。這種多樣性不僅反映了蛙類對不同環境的適應,也為我們理解生殖策略的演化提供了寶貴的案例。

2.1 蛙類演化歷史

蛙類的演化歷史是一段漫長而引人入勝的旅程,揭示了這群獨特動物如何從古老的四足動物祖先演變成今天我們所熟知的形態。這個過程涵蓋了約2.65億年的時間跨度,經歷了多次重大的地質和氣候變遷。

蛙類的祖先可以追溯到二疊紀晚期,當時地球上的生命正經歷著巨大的變革。最早的蛙類化石記錄來自約2.5億年前的馬達加斯加,這個被稱為特里亞索巴特拉庫斯(Triadobatrachus)的物種被認為是現代蛙類的直接祖先。特里亞索巴特拉庫斯已經顯示出一些蛙類的特徵,如延長的後肢和縮短的軀幹,但它仍保留著一些原始特徵,如較長的尾巴。

在三疊紀早期,約2.4億年前,出現了更接近現代蛙類的化石記錄。這些早期蛙類,如原始蛙(Prosalirus bitis),已經具備了跳躍能力,這是蛙類演化史上的一個重要里程碑。跳躍能力的出現不僅改變了蛙類的運動方式,也影響了它們的捕食策略和逃避捕食者的能力。

侏羅紀時期,約2億年前,蛙類開始呈現出更多樣化的趨勢。這個時期出現的諾托巴特拉庫斯(Notobatrachus degiustoi)化石顯示,蛙類已經發展出了類似現代蛙類的骨骼結構。這個時期也見證了蛙類和蟾蜍的分化,形成了兩個主要的演化支系。

白堊紀時期,約1.45億年前,現代蛙類家族開始形成。這個時期的化石記錄顯示,蛙類已經適應了多種生態環境,包括樹棲和地棲的生活方式。例如,來自巴西的化石記錄顯示,早在白堊紀,已經出現了類似現代樹蛙的物種。

蛙類的大規模輻射適應發生在白堊紀末期到第三紀初期,約6600萬年前。這個時期coincided with the extinction of the dinosaurs恐龍滅絕事件,為蛙類的擴張提供了機會。隨著新的生態位的出現,蛙類迅速適應並佔據了各種環境,從熱帶雨林到溫帶草原,甚至包括一些極端環境。

蛙類的演化歷史中一個重要的轉折點是變態過程的出現。從完全水生的生活方式轉變為兼具水陸生活的能力,這種變化不僅涉及形態上的改變,還包括生理和行為的適應。變態過程的演化使蛙類能夠利用不同的生態位,這極大地促進了它們的多樣化。

蛙類的聲音通訊系統也是其演化史上的一個重要創新。雄性蛙類發展出了複雜的發聲器官和行為,用於吸引雌性和劃定領地。這種通訊方式的演化不僅影響了蛙類的繁殖策略,也成為了物種隔離和形成的重要機制。

蛙類的皮膚結構演化也值得關注。與其他陸生脊椎動物不同,蛙類保留了高度通透的皮膚,這使它們能夠通過皮膚進行呼吸和水分交換。這種特性雖然使蛙類更容易受到環境變化的影響,但也使它們能夠適應各種濕潤環境。

在蛙類的演化歷程中,毒性的發展是一個有趣的方面。某些蛙類,特別是新熱帶區的箭毒蛙,演化出了複雜的毒素系統。這些毒素不僅作為防禦機制,還在某些情況下被用作捕食工具。毒性的演化反映了蛙類與捕食者和獵物之間的協同演化關係。

蛙類的繁殖策略也經歷了顯著的演化。從最原始的水中產卵到各種特化的繁殖方式,如背部孵卵、口腔孵卵等,蛙類展現了驚人的適應性。例如,智利袋蟾(Rhinoderma darwinii)演化出了獨特的口腔孵卵方式,雄性將受精卵吞入特化的聲囊中孵化,這種策略在兩棲動物中極為罕見。

氣候變化在蛙類的演化歷史中扮演了重要角色。冰河時期和間冰期的交替導致了蛙類分佈範圍的擴張和收縮,促進了物種的形成和滅絕。例如,歐洲的綠蛙複合體(Pelophylax esculentus complex)的形成就與冰河時期的氣候變化密切相關。

蛙類的形態多樣性也是其演化史的一個重要特徵。從體型微小如指甲大小的巴西金蛙(Brachycephalus didactylus),到體長可達32mm的非洲巨蛙(Conraua goliath),蛙類的體型跨度驚人。這種多樣性反映了蛙類對不同生態位的適應。

蛙類的演化還體現在其生理適應能力上。某些蛙類演化出了極端環境下的生存策略。例如,木蛙屬(Rana sylvatica)的某些物種能夠在零下環境中存活,通過產生類似防凍劑的物質來保護體內組織。這種適應性使蛙類能夠colonize各種極端環境。

近年來,分子生物學技術的發展為我們理解蛙類的演化歷史提供了新的視角。通過對不同蛙類物種的基因序列分析,科學家們能夠重建更詳細的演化樹,揭示以前未知的親緣關係。這些研究不僅幫助我們理解蛙類的演化過程,還為生物地理學研究提供了重要線索。

蛙類的演化歷史還與大陸漂移理論密切相關。通過比較不同大陸上蛙類的親緣關係,科學家們獲得了支持板塊構造理論的重要證據。例如,非洲和南美洲的某些蛙類之間的親緣關係,反映了這兩個大陸曾經相連的歷史。

2.2 蛙類全球多樣性模式

蛙類的全球多樣性模式是生物地理學和生態學研究中一個引人入勝的主題。這種模式不僅反映了蛙類的演化歷史,也體現了地球上不同區域的環境特徵和生態條件。蛙類的分布範圍幾乎涵蓋了除南極洲外的所有大陸,但其多樣性在不同地區呈現出顯著的差異。

熱帶地區,特別是熱帶雨林,是蛙類多樣性的熱點。這些地區不僅擁有最多的蛙類物種,也孕育了許多獨特和稀有的種類。例如,亞馬遜雨林是全球蛙類多樣性最高的地區之一,擁有超過1000種已知的蛙類。這裡不僅物種數量多,而且許多物種都具有獨特的適應特徵。如亞馬遜毒箭蛙(Dendrobates)屬的物種,它們不僅有鮮艷的警戒色,還進化出了強烈的毒性作為防禦機制。

非洲的剛果盆地和東非大裂谷地區也是蛙類多樣性的重要中心。這些地區複雜的地形和多樣的微環境為蛙類的多樣化提供了理想條件。例如,在剛果民主共和國的維龍加國家公園(Virunga National Park),科學家們發現了多種新的蛙類物種,其中包括一些體型極小的物種,反映了這個地區豐富的生態位。

東南亞,尤其是印度尼西亞的蘇門答臘島和婆羅洲,以及菲律賓群島,也是蛙類多樣性的重要地區。這些島嶼的隔離特性促進了物種的特化和演化。例如,在菲律賓的棉蘭老島(Mindanao),科學家們發現了一種能夠在地下生活的蛙類--紫色蛙(Nasikabatrachus puruwaensis),這種蛙類的發現不僅增加了我們對蛙類多樣性的認識,也為理解兩棲動物的演化提供了新的線索。

在溫帶地區,蛙類的多樣性雖然不如熱帶地區豐富,但也呈現出獨特的模式。北美和歐洲的溫帶森林和濕地是許多特有蛙類的家園。例如,北美的樹蛙屬(Hyla)在這些地區呈現出豐富的多樣性,適應了各種不同的生態環境。在歐洲,綠蛙複合體(Pelophylax esculentus complex)的存在展示了蛙類如何通過雜交和多倍體化來適應不同的環境條件。

高山地區雖然環境嚴酷,但也孕育了一些獨特的蛙類物種。例如,在安第斯山脈,科學家們發現了能夠在高海拔地區生存的蛙類,如安第斯蛙屬(Telmatobius)的物種。這些蛙類進化出了特殊的生理機制來應對低溫和低氧環境,展示了蛙類驚人的適應能力。

島嶼生態系統在蛙類的全球多樣性模式中扮演著特殊的角色。由於地理隔離,島嶼上的蛙類常常呈現出高度的特有性。馬達加斯加島就是一個典型的例子,這裡有超過300種特有的蛙類,其中曼蒂拉蛙屬(Mantella)的物種以其鮮艷的色彩和特殊的生態位而聞名。夏威夷群島雖然蛙類物種數量不多,但其唯一的原生蛙類--夏威夷樹蛙(Psychedelic Rock Gecko)的存在,反映了遠距離散布在蛙類分布中的重要性。

在乾旱和半乾旱地區,蛙類雖然種類較少,但卻進化出了一些極為獨特的適應策略。澳大利亞的水盾蛙(Cyclorana platycephala)就是一個很好的例子。這種蛙類能夠在乾旱季節鑽入地下,並分泌一種黏液形成保護層,可以在地下休眠長達數年之久,直到雨季來臨。

溫帶和亞熱帶的季風氣候區域也孕育了豐富的蛙類多樣性。以中國為例,這裡的蛙類多樣性模式反映了複雜的地形和氣候條件。從南方的熱帶雨林到北方的溫帶森林,中國擁有多樣的蛙類fauna,其中包括許多特有種,如峨眉蛙(Rana omeimontis)和秦嶺細痣蛙(Nanorana qinlingensis)。

蛙類的全球多樣性模式還受到歷史地質事件的影響。例如,北美和歐亞大陸的蛙類fauna之間的差異,部分可以歸因於這些大陸在地質歷史上的分離和連接。同樣,南美和非洲蛙類之間的某些相似性,也可以追溯到這兩個大陸曾經相連的歷史。

人類活動對蛙類的全球多樣性模式產生了顯著影響。棲息地破壞、環境污染、氣候變化等因素正在改變蛙類的分布格局。例如,在中美洲,金蛙(Atelopus zeteki)等物種的數量急劇下降,主要是由於真菌性疾病的爆發,這種疾病的傳播可能與全球變暖有關。

另一方面,人為引入的外來種也在改變蛙類的全球分布模式。例如,牛蛙(Lithobates catesbeianus)被引入世界多個地區,對當地的原生蛙類造成了嚴重威脅。這種情況在島嶼生態系統中尤為明顯,如夏威夷群島的原生蛙類就面臨著來自引入種的巨大壓力。

蛙類的全球多樣性模式還與其他生物群體的分布模式存在有趣的關聯。例如,某些地區的蛙類多樣性與植物多樣性呈現正相關,這反映了生態系統複雜性對蛙類多樣性的影響。同時,蛙類的分布模式也影響著其他生物群體,如某些依賴蛙類為食的蛇類或鳥類的分布。

2.3 蛙類適應性輻射

蛙類的適應性輻射是演化生物學中一個引人入勝的主題,展示了這群動物如何在短時間內迅速適應並佔據各種生態位。適應性輻射指的是一個祖先物種在相對較短的時間內,演化出多個具有不同形態、生理和行為特徵的後代物種,以適應不同的環境和生態位。蛙類的適應性輻射為我們提供了理解生物多樣性形成機制的絕佳案例。

馬達加斯加島是研究蛙類適應性輻射的理想地點。這個與非洲大陸分離已久的島嶼孕育了豐富而獨特的蛙類fauna。曼蒂拉蛙屬(Mantella)是一個典型的例子,這個屬的物種展現了驚人的色彩多樣性和生態適應。從生活在雨林地面的金曼蒂拉蛙(Mantella aurantiaca)到棲息在岩石縫隙中的彩虹曼蒂拉蛙(Mantella baroni),每個物種都適應了特定的微環境。這種適應性輻射不僅體現在外觀上,還反映在它們的行為和生理特徵上,如毒性的變化和繁殖策略的多樣化。

中美洲和南美洲的箭毒蛙科(Dendrobatidae)提供了另一個精彩的適應性輻射例子。這個科的成員以其鮮艷的警戒色和強烈的毒性而聞名。然而,不同物種的顏色模式和毒性強度各不相同,反映了它們對不同捕食壓力的適應。例如,草莓毒箭蛙(Oophaga pumilio)在巴拿馬的博卡斯德爾托羅群島(Bocas del Toro)上呈現出驚人的色彩變異,每個島嶼上的種群都有獨特的顏色模式。這種快速的顏色分化被認為是性選擇和天敵壓力共同作用的結果,展示了適應性輻射如何在微觀尺度上進行。

夏威夷群島的樹蛙屬(Eleutherodactylus)提供了一個快速適應性輻射的現代案例。雖然這些蛙類是由人類引入的,但它們在短短幾十年內就適應了各種不同的棲息地,從海岸到山地森林。不同種群開始顯示出形態和行為上的差異,如體型大小、叫聲頻率等的變化,這反映了適應性輻射的初期階段。

菲律賓群島的Platymantis屬蛙類展示了如何島嶼環境可以推動適應性輻射。這個屬的物種在不同島嶼上演化出了各種特化的生活方式,從樹棲到地棲,甚至包括一些特殊的繁殖策略,如直接發育(跳過蝌蚪階段)。這種多樣化反映了蛙類如何利用島嶼環境中的各種生態位。

安第斯山脈的Telmatobius屬蛙類提供了一個高海拔適應性輻射的例子。這個屬的不同物種適應了從山麓到高原湖泊的各種環境。有些物種,如的的喀喀湖蛙(Telmatobius culeus),進化出了特殊的皮膚結構以增加水下呼吸效率,而其他物種則發展出了抵抗高紫外線輻射的能力。這種適應性輻射展示了蛙類如何征服極端環境。

非洲大裂谷地區的蛙類也展現了顯著的適應性輻射。例如,Ptychadena屬的物種在不同的水體環境中特異化,從季節性水坑到永久性湖泊。這些物種在腿部肌肉結構、皮膚濕度調節能力等方面呈現出差異,反映了它們對不同水文環境的適應。

澳大利亞的蛙類提供了乾旱環境適應性輻射的案例。比如,掘穴蛙屬(Neobatrachus)的物種進化出了各種策略來應對乾旱,包括快速發育的蝌蚪、在地下深處休眠的能力等。這種適應性輻射使得蛙類能夠在看似不適合兩棲動物生存的環境中繁衍。

東南亞的峨眉蛙屬(Rana)展示了如何一個廣泛分布的屬可以通過適應性輻射來佔據各種生態位。從高山溪流到低地水田,峨眉蛙屬的不同物種適應了各種水體環境,在體型、皮膤性和繁殖行為等方面呈現出明顯差異。

蛙類的適應性輻射還體現在它們的發聲系統上。不同物種的叫聲頻率、音調和模式各異,這不僅是物種識別的重要特徵,也反映了它們對不同聲學環境的適應。例如,生活在流水環境中的蛙類通常有較高頻率的叫聲,以便在背景噪音中傳播。

蛙類的繁殖策略適應性輻射也十分引人注目。從最常見的水中產卵到一些極為特殊的方式,如背部孵卵、口腔孵卵等,蛙類展現了驚人的創新能力。例如,智利袋蟾(Rhinoderma darwinii)雄性將受精卵存放在特化的聲囊中孵化,這種獨特的繁殖方式是對特定環境壓力的適應結果。

蛙類的適應性輻射還涉及到它們的防禦機制。除了熟為人知的毒性防禦,一些蛙類還進化出了擬態能力。例如,亞馬遜雨林中的某些樹蛙能夠改變體色以mimicking樹皮或葉子,這種適應性不僅幫助它們避免天敵,也提高了捕食效率。

值得注意的是,蛙類的適應性輻射並非總是導致形態上的顯著差異。有時,看似相似的物種可能在生理或行為層面上有重要區別。這種隱蔽的多樣性(cryptic 岐異度)提醒我們,適應性輻射的複雜性遠超過我們的直觀認知。

2.4 全球最奇特的蛙類介紹

透明蛙(Glass frog)。這種生活在中南美洲熱帶雨林的蛙類,其最顯著的特徵是半透明的身體。透過它們的腹部,我們可以清晰地看到內部器官,包括跳動的心臟和消化系統。這種透明性不僅為科學研究提供了便利,也是它們的一種保護色,能夠在樹葉上完美地偽裝自己。

紫色蛙(Purple

frog),這種蛙類生活在印度西高止山脈,因其獨特的紫色皮膚和圓潤的身形而得名。它們的外形與典型的蛙類大不相同,更像是一個小型的馬鈴薯。紫色蛙大部分時間都生活在地下,只有在雨季繁殖時才會短暫出現在地面上。這種生活方式使得它們成為科學家們研究的熱點,也讓它們成為了印度生物多樣性保護的重要對象。

毛蛙(Hairy frog),在南美洲的亞馬遜雨林中,我們可以發現另一種奇特的蛙類。顧名思義,這種蛙的腿部和腰側長有一些類似毛髮的皮膚突起。更令人驚訝的是,當遇到危險時,毛蛙會主動折斷自己腳趾的骨頭,使其穿透皮膚形成利爪,用以防禦敵人。這種極端的自我防禦機制在動物界中非常罕見。

箭毒蛙(Poison dart frog),在中美洲的熱帶雨林中的小型蛙類。它們以鮮豔的體色而聞名,通常是明亮的黃色、藍色或紅色。這些耀眼的顏色實際上是一種警告信號,告訴捕食者它們體內含有劇毒。箭毒蛙的毒素來源於它們的食物,主要是某些特定的螞蟻和跳蟲。有趣的是,失去這些食物來源的箭毒蛙會逐漸失去毒性。

沙漠雨蛙(Desert

rain frog)。這種小巧的蛙類生活在非洲西南部的納米比亞沙漠沿岸地區。它們適應了極度乾燥的環境,主要依靠晨霧和夜間的濕氣來維持水分。沙漠雨蛙的叫聲非常特別,聽起來像是一隻小狗的吠叫,這種聲音在寂靜的沙漠夜晚顯得格外引人注目。

皺褶角蛙(Horned frog)。這種蛙類生活在南美洲的熱帶雨林中,以其巨大的口和獨特的外觀而聞名。它們的頭部有骨質突起,看起來像是長了角,因此得名。皺褶角蛙是典型的伏擊獵手,它們會將自己埋在落葉中,只露出眼睛,靜待獵物經過。當獵物接近時,它們會突然張開大口,一口吞下獵物。這種蛙類能夠吞食比自己體型還大的獵物,包括其他蛙類、蜥蜴,甚至小型哺乳動物。

鼻蛙(Turtle frog),這種蛙類生活在澳大利亞西部的沙漠地區。它們的身體呈圓形,四肢短小,看起來更像一隻小烏龜而非蛙類。鼻蛙最特別的地方在於它們的繁殖方式。與大多數蛙類不同,鼻蛙不需要水域來產卵和孵化蝌蚪。相反,它們會直接在沙土中產下少量的大型卵,幼蛙在卵中完成發育後直接孵化而出。這種獨特的繁殖策略使得鼻蛙能夠在乾旱的環境中生存。

飛蛙(Flying frog),儘管它們並不能真正飛行,但這些生活在東南亞熱帶雨林的蛙類確實能夠在空中滑翔。飛蛙的腳趾間有發達的蹼,當它們從高處跳下時,會將四肢張開,利用這些蹼作為滑翔翼,可以滑翔相當長的距離。這種能力使得飛蛙能夠輕鬆地在樹冠之間移動,躲避地面上的捕食者。

水牛蛙(Smoky

jungle frog)大型蛙類,它們生活在中南美洲的熱帶雨林中,是世界上最大的蛙類之一,體長可達20厘米。水牛蛙因其強壯的後腿和驚人的跳躍能力而聞名,它們能夠輕鬆跳過兩米高的障礙物。這種蛙類的叫聲非常響亮,聽起來像是牛的哞叫,因此得名。水牛蛙是兇猛的捕食者,它們不僅捕食昆蟲和小型脊椎動物,甚至會捕食其他蛙類。

彩虹蛙(Ornate

horned frog),這種蛙類生活在南美洲的熱帶地區,以其鮮豔的體色而聞名。彩虹蛙的背部呈現出綠色、黃色和褐色的複雜花紋,看起來就像一片落葉。這種偽裝不僅能夠幫助它們躲避捕食者,還能夠在獵捕時不被獵物發現。彩虹蛙的嘴巴異常大,能夠吞食比自己頭部還大的獵物。

3. 台灣的蛙類

台灣是一個生物多樣性豐富的島嶼,其獨特的地理位置和多樣化的生態環境為蛙類提供了理想的棲息地。台灣的蛙類物種多樣性相當可觀,分布模式也十分有趣。根據目錄內容,台灣的蛙類主要包括蟾蜍科(Bufonidae)、樹蛙科(Rhacophoridae)、赤蛙科(Ranidae)、狹口蛙科(Microhylidae)和叉舌蛙科(Dicroglossidae)等幾個主要科屬。

每個科屬的蛙類都有其獨特的外觀特徵、棲息地選擇和生活習性。例如,樹蛙科的蛙類通常具有吸盤,適應樹棲生活;而狹口蛙科的蛙類則可能更適應地下或落葉層的生活環境。台灣還擁有一些特有種蛙類,這些物種在演化過程中適應了台灣特有的環境條件,成為台灣生態系統中不可或缺的一部分。

除了本土種類,台灣也面臨外來入侵種蛙類的問題。這些外來種可能對本地生態系統造成影響,如競爭資源或引入新的疾病。因此,了解和管理這些外來種對台灣的蛙類保育至關重要。

台灣還有許多熱門的賞蛙地點,這不僅為自然愛好者提供了觀察蛙類的機會,也提高了公眾對蛙類保育的認識。這些地點可能包括濕地、森林邊緣或山區溪流等多樣化的棲息環境,每個地點都可能有其特色蛙種。

3.1 台灣蛙類物種多樣性

台灣是一個生物多樣性豐富的島嶼,其獨特的地理位置、多樣化的地形和氣候條件為蛙類提供了理想的棲息環境。台灣的蛙類物種多樣性相當可觀,反映了島嶼生態系統的複雜性和演化歷史的深遠影響。

台灣的蛙類主要分為五個科:蟾蜍科(Bufonidae)、樹蛙科(Rhacophoridae)、赤蛙科(Ranidae)、狹口蛙科(Microhylidae)和叉舌蛙科(Dicroglossidae)。這些科屬的存在展示了台灣蛙類的多樣性,每個科都有其獨特的特徵和生態位。

蟾蜍科的蛙類通常體型較大,皮膚粗糙多疣,適應陸地生活。台灣常見的蟾蜍包括盤古蟾蜍和黑眶蟾蜍,這些物種常見於低海拔的平原和丘陵地區,對人為干擾有較強的耐受性。

樹蛙科是台灣最為多樣化的蛙類群體之一,包括諸如莫氏樹蛙、面天樹蛙和台北樹蛙等物種。這些蛙類通常具有吸盤狀的指趾末端,使它們能夠在樹木和其他垂直表面上攀爬。樹蛙的多樣性反映了台灣豐富的森林生態系統,從低地到高山都有不同種類的樹蛙分布。

赤蛙科在台灣同樣具有豐富的多樣性,包括如古氏赤蛙、拉都希氏赤蛙等物種。這些蛙類通常與水域環境緊密相連,常見於溪流、池塘和水田等棲息地。赤蛙科的多樣性反映了台灣豐富的水域生態系統。

狹口蛙科在台灣的代表如小雨蛙和史丹吉氏小雨蛙,這些蛙類體型較小,常棲息於地下或落葉層中。它們的存在豐富了台灣地表下的生物多樣性,在生態系統中扮演著獨特的角色。

叉舌蛙科在台灣的代表包括福建大頭蛙等物種。這些蛙類通常與水域環境關係密切,其多樣性反映了台灣豐富的淡水生態系統。

台灣蛙類的物種多樣性不僅體現在科屬的多樣性上,更體現在各個物種對不同生態位的適應上。例如,在高海拔地區,我們可以發現如褐樹蛙這樣的物種,它們已經適應了寒冷的山區環境。而在低海拔的濕地中,如台北赤蛙這樣的物種則適應了較為溫暖潮濕的環境。

台灣蛙類的多樣性還體現在其特有種的豐富度上。台灣由於長期的地理隔離,形成了許多特有種蛙類,如台北樹蛙、梭德氏赤蛙等。這些特有種的存在不僅增加了台灣的生物多樣性,也為研究島嶼生物地理學和演化生物學提供了寶貴的素材。

台灣蛙類的多樣性還表現在其形態和行為的變異上。例如,在繁殖季節,許多蛙類會呈現出鮮艷的體色,如台北樹蛙雄性在繁殖期會變成亮麗的綠色。而在行為上,不同種類的蛙類也有不同的繁殖策略和鳴叫方式,這些都豐富了台灣的生物多樣性。

然而,台灣的蛙類多樣性也面臨著諸多威脅。棲息地破壞、環境污染、氣候變遷等因素都對台灣的蛙類造成了不同程度的影響。例如,都市化導致的濕地減少直接威脅了許多依賴水域環境的蛙類物種。此外,外來入侵種如斑腿樹蛙的引入也對本地蛙類構成了競爭壓力。

為了保護台灣豐富的蛙類多樣性,科研人員和保育工作者進行了大量的工作。這包括對蛙類物種的調查和監測、棲息地的保護和恢復、以及公眾教育等方面。例如,在墾丁國家公園等保護區內,定期進行的蛙類調查為了解蛙類多樣性的變化提供了重要數據。

台灣蛙類的物種多樣性不僅具有生態學價值,還具有重要的文化和經濟意義。在民間文化中,蛙類常被視為農作物豐收的象徵,反映了人們對自然的敬畏和依賴。在生態旅遊方面,賞蛙活動已成為台灣特色生態旅遊項目之一,為當地社區帶來了經濟效益,同時也提高了公眾對蛙類保育的認識。

台灣蛙類的物種多樣性是一個動態的系統,隨著環境的變化和人類活動的影響而不斷變化。近年來,科研人員通過分子生物學等現代技術,不斷更新對台灣蛙類分類的認識。例如,原本被認為是單一物種的焦眉蝌蚪螈,通過遺傳學研究被確認為包含多個隱藏種,這進一步豐富了我們對台灣蛙類多樣性的認識。

3.2 台灣蛙類分布模式

台灣蛙類的分布模式是一個複雜而有趣的課題,反映了島嶼的地理特徵、氣候條件和生態環境的多樣性。台灣由於其獨特的地理位置和多變的地形,為不同種類的蛙類提供了豐富多樣的棲息環境,從而形成了獨特的分布模式。

台灣的蛙類分布大致可以按照海拔高度、棲息地類型和地理區域來劃分。首先,從海拔角度來看,台灣的蛙類分布呈現出明顯的垂直分層現象。在低海拔地區,如平原和丘陵地帶,常見的蛙類包括澤蛙、虎皮蛙和黑眶蟾蜍等。這些物種適應了較為溫暖潮濕的環境,常在水田、溪流和池塘等水域附近活動。

隨著海拔的升高,蛙類的種類組成也隨之改變。在中海拔山區,如台灣中部的阿里山地區,可以發現如莫氏樹蛙、面天樹蛙等樹棲性強的物種。這些蛙類適應了山區的森林環境,常在樹上或灌木叢中活動。再往上到高海拔地區,如玉山、雪山等地,則可以發現如褐樹蛙、梭德氏赤蛙等耐寒物種。這些高山蛙類已經適應了寒冷的環境,能夠在較低溫度下生存繁衍。

從棲息地類型來看,台灣蛙類的分布也呈現出明顯的差異。水域環境是許多蛙類的重要棲息地,不同類型的水域孕育了不同的蛙類群落。例如,在靜水環境如池塘和水田中,常見的物種包括澤蛙和中國樹蟾。而在流水環境如溪流和瀑布附近,則更容易發現諸如斯文豪氏赤蛙和長腳赤蛙等物種。這些物種在長期演化中形成了特定的形態和行為特徵,以適應不同的水文條件。

森林環境是另一類重要的蛙類棲息地。台灣豐富的森林資源為眾多樹蛙科物種提供了理想的生存空間。例如,在低海拔的闊葉林中,常見白頷樹蛙和橙腹樹蛙等物種。而在較高海拔的針葉林和混合林中,則可能發現諸如褐樹蛙和莫氏樹蛙等適應性較強的物種。這些樹蛙通過其特殊的吸盤結構,能夠在垂直的樹幹和葉片上自如活動,充分利用了森林環境的三維空間。

從地理區域的角度來看,台灣的蛙類分布也呈現出一定的區域性特徵。例如,台灣東部由於受到中央山脈的阻隔,氣候條件和西部有所不同,因此蛙類的組成也有所差異。在東部的花蓮和台東地區,可以發現一些西部較為罕見的物種,如史丹吉氏小雨蛙等。而在台灣南部的恆春半島,由於其獨特的熱帶氣候,孕育了一些特有的蛙類群落,如墾丁樹蛙等。

台灣的離島地區,如綠島和蘭嶼,由於長期的地理隔離,也形成了獨特的蛙類分布模式。例如,在蘭嶼發現的角花綠蛙,就是一個僅分布於該島的特有種。這種分布模式不僅反映了地理隔離對物種演化的影響,也為研究島嶼生物地理學提供了寶貴的素材。

值得注意的是,台灣蛙類的分布模式並非靜態不變的,而是受到多種因素的動態影響。氣候變遷是影響蛙類分布的一個重要因素。近年來,隨著全球氣溫的上升,一些原本只分布在低海拔地區的蛙類,如黑眶蟾蜍,已被發現在較高海拔地區出現。這種分布範圍的擴張可能對當地的生態系統造成影響,同時也反映了蛙類對環境變化的適應能力。

人類活動對台灣蛙類的分布模式也產生了深遠的影響。都市化和農業開發導致的棲息地破壞和片段化,直接改變了許多蛙類的分布範圍。例如,原本廣泛分布於西部平原的台北赤蛙,由於水田和濕地的減少,其分布範圍已大幅縮小。另一方面,人為引入的外來種,如斑腿樹蛙,則擴大了其分布範圍,對本地物種造成競爭壓力。

台灣蛙類的分布模式研究對於生態保育具有重要意義。通過了解不同物種的分布特徵和棲息地需求,可以更有針對性地制定保護措施。例如,對於分布範圍狹窄的特有種,如觀霧山椒魚,可以通過建立保護區等方式來保護其棲息地。而對於廣泛分布但數量下降的物種,如台北樹蛙,則可以通過改善都市綠地設計,建造人工濕地等方式來擴大其適宜棲息地。

此外,台灣蛙類的分布模式研究也為生態系統健康監測提供了重要指標。由於蛙類對環境變化敏感,其分布模式的變化可以反映生態系統的整體狀況。例如,某些對水質要求較高的物種,如梭德氏赤蛙,其分布範圍的變化可以作為水環境質量變化的指標。

台灣蛙類分布模式的研究方法也在不斷更新。除了傳統的野外調查外,近年來利用聲音監測、紅外相機等技術,大大提高了對蛙類分布的監測效率。此外,結合地理信息系統(GIS)和生態位模型等先進工具,科研人員能夠更精確地預測蛙類的潛在分布區域,為保育工作提供科學依據。

3.2.1 台灣的蟾蜍Bufonidae

台灣的蟾蜍科(Bufonidae)是當地兩棲動物群落中重要的一員,雖然種類不如其他科屬豐富,但其獨特的生態地位和適應性使其在台灣生態系統中扮演著關鍵角色。在台灣,蟾蜍科主要包括黑眶蟾蜍和盤古蟾蜍兩種常見物種。

黑眶蟾蜍是台灣最為常見的蟾蜍種類,廣泛分布於全島低海拔地區。其外觀特徵十分鮮明,體型較大,背部呈褐色或灰褐色,佈滿大小不一的疣粒,皮膚粗糙。最顯著的特徵是眼睛周圍有一圈黑色的眶,這也是其名稱的由來。黑眶蟾蜍的體長通常在10到15公分之間,雌性比雄性略大。

盤古蟾蜍則相對較為少見,主要分布在台灣中南部的低海拔地區。其外觀與黑眶蟾蜍相似,但體型稍小,背部顏色較淺,通常呈淺褐色或黃褐色。盤古蟾蜍的皮膚上也佈滿疣粒,但相比黑眶蟾蜍更為細小和密集。其眼睛周圍沒有明顯的黑眶,這是區別兩種蟾蜍的重要特徵之一。

在棲息地選擇方面,台灣的蟾蜍展現出極強的適應性。黑眶蟾蜍幾乎可以在任何有適當濕度的環境中生存,從城市公園到郊區農田,甚至是人類住宅附近都能發現其蹤跡。它們特別喜歡在夜間活動,白天則躲在石頭下、樹洞中或其他陰涼潮濕的地方休息。盤古蟾蜍的棲息地選擇相對較為狹窄,更偏好自然度較高的環境,如森林邊緣、農田周圍的灌木叢等。

蟾蜍的繁殖行為十分有趣。在繁殖季節,通常是在春末夏初的雨季,雄性蟾蜍會聚集在水域附近,發出低沉的鳴叫聲吸引雌性。雌性到達後,雄性會緊緊抱住雌性的背部,這種行為被稱為抱對。雌性會在水中產下大量的卵,同時雄性在卵上釋放精子進行受精。蟾蜍的卵通常呈長串狀,纏繞在水生植物或其他水中物體上。

蝌蚪孵化後會在水中生活一段時間,以藻類和有機碎屑為食。隨著發育,蝌蚪逐漸長出四肢,吸收尾巴,最終變態為小蟾蜍。整個變態過程通常需要一到兩個月的時間,具體取決於環境條件。

在生活習性方面,蟾蜍主要是夜行性動物,白天躲藏,夜晚外出覓食。它們的食性廣泛,主要捕食各種昆蟲、蠕蟲和小型節肢動物。蟾蜍有著獨特的捕食方式,它們會靜坐不動,等待獵物接近,然後迅速伸出黏性的舌頭捕獲獵物。這種捕食行為使蟾蜍成為農業害蟲的天敵,在自然害蟲控制中發揮重要作用。

蟾蜍科動物還有一個顯著特徵,就是在體側或頸部有一對大型的耳後腺,俗稱毒腺。這些腺體能分泌一種白色的毒性物質,可以有效地防禦天敵。雖然這種毒素對人類皮膚接觸通常不會造成嚴重傷害,但如果接觸到眼睛或黏膜,可能會引起刺激和不適。

在豐富度方面,黑眶蟾蜍在台灣的數量相當可觀,幾乎在所有適宜的低海拔地區都能發現其蹤跡。這種廣泛分布和高豐富度反映了黑眶蟾蜍極強的環境適應能力和繁殖能力。相比之下,盤古蟾蜍的數量和分布範圍較為有限,主要集中在台灣中南部的特定區域。

蟾蜍在台灣生態系統中扮演著重要角色。作為中間消費者,它們控制昆蟲等小型動物的數量,同時也是蛇類、鳥類等高級消費者的食物來源。此外,由於蟾蜍對環境變化較為敏感,特別是對水質和空氣污染,因此常被用作環境健康的生物指標。

然而,台灣的蟾蜍也面臨著一些威脅。棲息地破壞和片段化是主要問題之一,特別是對分布範圍較窄的盤古蟾蜍影響更大。此外,道路建設導致的路殺也是蟾蜍面臨的重要威脅,特別是在繁殖季節,大量蟾蜍橫穿道路時容易遭到車輛碾壓。

為了保護台灣的蟾蜍,相關部門和保育組織採取了多項措施。例如,在一些重要的蟾蜍棲息地建立保護區,限制人為干擾。在繁殖季節,一些地區會設立臨時的蟾蜍通道或警示牌,減少路殺事件的發生。同時,通過環境教育提高公眾對蟾蜍生態價值的認識,也是保護工作的重要一環。

3.2.2 台灣的樹蛙Rhacophoridae

台灣樹蛙科(Rhacophoridae)是台灣兩棲動物中最為豐富多樣的群體之一,在生態系統中扮演著重要角色。這個科屬的蛙類以其獨特的外觀、巧妙的棲息地選擇和有趣的繁殖行為而聞名。

在台灣,樹蛙科的常見種類包括白頷樹蛙、莫氏樹蛙、面天樹蛙、褐樹蛙和台北樹蛙等。每個物種都有其獨特的特徵和生態位。

白頷樹蛙是台灣最常見的樹蛙之一,廣泛分布於低海拔至中海拔地區。其最顯著的特徵是下巴和喉部的白色斑塊,體色則可能因環境和情緒而變化,從淺綠色到深褐色不等。白頷樹蛙的體型中等,通常體長在3到5公分之間。

莫氏樹蛙是另一種常見的樹蛙,其特徵是背部有明顯的X形花紋,體色通常為褐色或灰褐色,能夠很好地融入樹皮或落葉的背景中。這種保護色使得莫氏樹蛙在靜止時難以被發現,是其避免天敵的重要策略。

面天樹蛙因其獨特的姿勢而得名,它們常常仰頭朝天,彷彿在觀察天空。這種樹蛙體型較小,通常不超過3公分,體色多變,可以根據環境快速改變顏色,從綠色到褐色都有可能。

褐樹蛙是台灣高海拔地區的特色物種,能夠適應較低的溫度。它們的體色以褐色為主,背部常有不規則的深色斑紋。褐樹蛙的體型相對較大,成體可達5到7公分。

台北樹蛙是台灣的特有種,主要分布在北部地區。它們的體色通常為綠色或黃綠色,背部有細小的顆粒狀突起,這些突起在繁殖季節會變得更加明顯。

在棲息地選擇方面,樹蛙科的物種展現出極強的樹棲傾向。它們的腳趾末端都有吸盤狀結構,使其能夠輕鬆地在垂直的樹幹或光滑的葉片上攀爬。白頷樹蛙和莫氏樹蛙常見於低海拔的闊葉林和竹林中,也能適應城市公園和果園等人為環境。面天樹蛙則更偏好濕潤的環境,常在溪流附近的植被上發現。褐樹蛙主要生活在較高海拔的針葉林和混合林中,能夠忍受較低的溫度。台北樹蛙則多見於北部的低海拔森林和農業區。

樹蛙的繁殖行為十分有趣,展現了多樣的繁殖策略。大多數樹蛙種類採用水域繁殖的方式,在繁殖季節,雄性會聚集在水邊或樹上發出響亮的鳴叫聲吸引雌性。例如,白頷樹蛙的鳴叫聲類似「格格格」的重複音,而莫氏樹蛙則發出類似「嘰嘰」的高頻聲音。

一些樹蛙種類還發展出了特殊的繁殖策略。面天樹蛙就有著獨特的泡沫巢繁殖方式。雌性會在樹葉上產下卵泡,同時分泌黏液並用後肢拍打,形成一個泡沫狀的巢。這個泡沫巢不僅能保護卵免受乾燥和捕食,還能為發育中的胚胎提供必要的濕度和氧氣。

褐樹蛙則採用了另一種策略來適應高海拔的寒冷環境。它們會將卵產在潮濕的地面上,而不是直接產在水中。這種陸地繁殖的方式可以避免卵和幼體在寒冷的水中發育過慢的問題。

在生活習性方面,大多數樹蛙都是夜行性動物,白天躲在樹葉或樹洞中休息,傍晚到夜間則活躍起來捕食。它們主要以各種昆蟲為食,如蚊子、蛾類和甲蟲等。樹蛙的舌頭非常靈活,能夠快速彈出捕獲飛行中的昆蟲。

樹蛙在生態系統中扮演著重要角色。作為昆蟲的捕食者,它們有助於控制昆蟲數量,包括一些農業害蟲。同時,樹蛙也是許多鳥類、蛇類和小型哺乳動物的食物來源,是食物鏈中的重要一環。

在豐富度方面,不同種類的樹蛙表現各異。白頷樹蛙和莫氏樹蛙由於適應性強,在台灣的數量相當可觀,幾乎在所有適宜的低中海拔地區都能發現。面天樹蛙雖然分布廣泛,但數量相對較少。褐樹蛙由於棲息地限制,主要集中在特定的高海拔地區,數量相對有限。台北樹蛙作為特有種,其分布範圍較為局限,主要集中在北部地區,數量也相對較少。

然而,台灣的樹蛙也面臨著一些威脅。棲息地破壞和片段化是主要問題之一,特別是對於分布範圍較窄的特有種影響更大。此外,氣候變遷也對樹蛙造成影響,尤其是對高海拔物種如褐樹蛙的影響更為明顯。隨著氣溫升高,這些適應寒冷環境的物種可能面臨棲息地縮小的問題。

為了保護台灣的樹蛙,相關部門和保育組織採取了多項措施。例如,在一些重要的樹蛙棲息地建立保護區,限制人為干擾。同時,通過環境教育提高公眾對樹蛙生態價值的認識,鼓勵民眾參與到樹蛙保育工作中來。一些地區還開展了「賞蛙」活動,既能提高公眾對樹蛙的了解和興趣,又能為當地帶來生態旅遊收入,促進保育工作的開展。

研究人員也在持續進行樹蛙的生態學研究,包括監測樹蛙種群數量變化、研究氣候變遷對樹蛙的影響等。這些研究不僅有助於更好地了解樹蛙的生態需求,也為制定更有效的保育策略提供了科學依據。

3.2.3 台灣的赤蛙Ranidae

台灣的赤蛙科(Ranidae)是當地兩棲動物中具有重要生態地位的一個群體,其種類豐富,生態習性多樣,在台灣的水域和陸地生態系統中扮演著關鍵角色。赤蛙科的蛙類通常與水域環境密切相關,但也有一些物種能夠適應較為乾燥的環境。

在台灣,赤蛙科的常見種類包括梭德氏赤蛙、拉都希氏赤蛙、貢德氏赤蛙、斯文豪氏赤蛙和台北赤蛙等。每個物種都有其獨特的特徵和生態位。

梭德氏赤蛙是台灣中高海拔地區常見的物種,其最顯著的特徵是背部有兩條明顯的背側褶,體色通常為褐色或紅褐色,背部有不規則的深色斑點。這種赤蛙的體型中等,成體體長通常在5到8公分之間。梭德氏赤蛙的另一個特點是其皮膚粗糙,有許多細小的疣粒,這些特徵有助於它們在森林環境中進行保護色偽裝。

拉都希氏赤蛙是台灣低海拔地區常見的物種,體型較小,成體體長通常不超過5公分。它們的體色變化較大,從淺褐色到深褐色都有,背部常有不規則的深色斑紋。拉都希氏赤蛙的特徵之一是其後肢較長,使它們能夠進行長距離的跳躍,這在逃避天敵時非常有利。

貢德氏赤蛙是台灣特有種,主要分布在中低海拔山區。這種赤蛙的體型較大,成體體長可達7到10公分。它們的體色通常為褐色或灰褐色,背部有不規則的深色斑紋。貢德氏赤蛙的特點是其鼓膜特別明顯,雄性在繁殖季節時喉部會變成黑色。

斯文豪氏赤蛙是台灣低海拔地區常見的大型赤蛙,成體體長可達10公分以上。它們的體色通常為綠色或褐綠色,背部有不規則的深色斑點。斯文豪氏赤蛙的特徵是其皮膚光滑,背部有兩條明顯的背側褶。這種赤蛙的後肢特別發達,使它們能夠進行強有力的跳躍。

台北赤蛙是台灣特有種,主要分布在北部低海拔地區。這種赤蛙的體型中等,成體體長約5到7公分。它們的體色通常為褐色或紅褐色,背部有不規則的深色斑紋。台北赤蛙的特點是其皮膚較為光滑,背部的斑紋常呈現出類似樹葉脈絡的形狀,這種特徵有助於它們在落葉中進行偽裝。

在棲息地選擇方面,赤蛙科的物種展現出與水域環境密切相關的特點,但不同種類對棲息地的要求也有所不同。梭德氏赤蛙主要生活在中高海拔的山區溪流附近,它們喜歡在溪流邊的岩石或落葉堆中活動。拉都希氏赤蛙則更為適應人為環境,常見於低海拔的水田、溝渠和池塘附近。貢德氏赤蛙偏好山區的溪流和水潭,常在水邊的石縫或落葉堆中棲息。斯文豪氏赤蛙生活在低海拔的各種水域環境中,包括池塘、水田和緩流的河川。台北赤蛙則主要生活在低海拔的水田和濕地環境中。

赤蛙的繁殖行為通常與水域環境密切相關。在繁殖季節,雄性赤蛙會聚集在水邊或水中發出響亮的鳴叫聲吸引雌性。不同種類的赤蛙有不同的鳴叫聲,這種聲音不僅用於吸引配偶,也用於劃分領域。例如,梭德氏赤蛙的鳴叫聲類似「咯-咯-咯」的重複音,而斯文豪氏赤蛙則發出類似「呱-呱-呱」的低沉叫聲。

赤蛙的產卵通常在水中進行,雌性會一次產下大量的卵,這些卵通常呈球形卵塊,漂浮在水面或附著在水生植物上。例如,斯文豪氏赤蛙的卵塊可以含有數千個卵。卵孵化後,幼蝌蚪會在水中生活一段時間,逐漸發育四肢並吸收尾巴,最終變態為小蛙。

在生活習性方面,大多數赤蛙都是晝夜活動的動物,但在夜間活動更為頻繁。它們主要以各種昆蟲、蠕蟲和小型節肢動物為食。赤蛙的捕食方式通常是靜候獵物接近,然後快速伸出舌頭將獵物捕獲。一些大型的赤蛙,如斯文豪氏赤蛙,甚至能捕食小型魚類和其他蛙類。

赤蛙在生態系統中扮演著重要角色。作為中間消費者,它們控制昆蟲等小型動物的數量,同時也是蛇類、鳥類等高級消費者的食物來源。此外,由於赤蛙對水質變化較為敏感,因此常被用作水環境質量的生物指標。

在豐富度方面,不同種類的赤蛙表現各異。拉都希氏赤蛙和斯文豪氏赤蛙由於適應性強,在台灣低海拔地區的數量相當可觀。梭德氏赤蛙在適宜的中高海拔地區也有較高的豐富度。相比之下,台北赤蛙和貢德氏赤蛙作為特有種,其分布範圍較為局限,數量相對較少,面臨著更大的保育壓力。

然而,台灣的赤蛙也面臨著諸多威脅。棲息地破壞和汙染是主要問題之一,特別是對於依賴特定水域環境的物種影響更大。例如,台北赤蛙的棲息地水田因都市化而大幅減少,導致其數量急劇下降。此外,外來種的入侵也對本地赤蛙造成威脅,如入侵的福建大頭蛙會捕食本地赤蛙的幼體。

為了保護台灣的赤蛙,相關部門和保育組織採取了多項措施。例如,在一些重要的赤蛙棲息地建立保護區,限制人為干擾。同時,通過環境教育提高公眾對赤蛙生態價值的認識,鼓勵民眾參與到赤蛙保育工作中來。一些地區還開展了棲息地復育計畫,如在都市地區建造生態池塘,為赤蛙提供適宜的棲息環境。

3.2.4 台灣的狹口蛙Microhylidae

台灣的狹口蛙科(Microhylidae)是一個獨特而有趣的蛙類群體,雖然種類不如其他科屬豐富,但其特殊的生態位和生活習性使其在台灣的生態系統中佔有重要地位。狹口蛙科的蛙類以其小巧的體型和獨特的形態而聞名,在台灣主要有兩個常見種類:小雨蛙和史丹吉氏小雨蛙。

小雨蛙是台灣最為常見的狹口蛙種類,廣泛分布於全島低海拔地區。其最顯著的特徵是極小的體型,成體體長通常只有2到3公分,是台灣體型最小的蛙類之一。小雨蛙的體型呈橢圓形,頭部較小,吻端鈍圓。它們的皮膚光滑,體色變化較大,從淺褐色到深褐色不等,背部常有不規則的深色斑紋或條紋。小雨蛙的腹部通常呈白色或淺黃色,有時會有細小的斑點。最引人注目的是它們的眼睛,相對於小巧的體型而言顯得格外大而明亮。

史丹吉氏小雨蛙則相對較為少見,主要分布在台灣東部和南部的低海拔地區。其外觀與小雨蛙相似,但體型略大,成體體長可達3到4公分。史丹吉氏小雨蛙的體色通常較為鮮艷,背部常呈現紅褐色或橙褐色,有時會有亮麗的黃色或橙色斑點。它們的腹部通常為白色或淺黃色,有時會有深色的斑點或網紋。

在棲息地選擇方面,狹口蛙科的蛙類展現出獨特的偏好。小雨蛙和史丹吉氏小雨蛙都是地棲性蛙類,喜歡生活在潮濕的環境中。它們常見於落葉堆、腐爛的樹幹下、石頭縫隙或鬆軟的土壤中。這些蛙類特別喜歡在下雨後出來活動,這也是「雨蛙」名稱的由來。

小雨蛙的適應性較強,能夠在多種環境中生存,從自然森林到都市公園都能發現其蹤跡。它們特別喜歡生活在潮濕的花園、苗圃或農田附近。相比之下,史丹吉氏小雨蛙對環境的要求更為嚴格,更偏好保存較好的自然環境,如原始林邊緣或次生林中。

狹口蛙的繁殖行為十分有趣。在繁殖季節,通常是在春末夏初的雨季,雄性狹口蛙會聚集在臨時性的水域附近,如雨後形成的小水窪或積水坑。雄蛙會發出獨特的鳴叫聲吸引雌性。小雨蛙的叫聲類似「咯-咯-咯」的快速重複音,聲音雖然細小但在安靜的夜晚仍能傳播較遠的距離。

雌性到達後,雄性會抱住雌性的腰部,這種行為被稱為腰抱。雌性會在水中產下大量的小型卵粒,通常是成串或成片漂浮在水面上。受精後的卵會迅速發育,通常在24到48小時內就能孵化。狹口蛙的蝌蚪發育速度非常快,這是對其常選擇臨時性水體作為繁殖場所的一種適應。從卵孵化到幼蛙上岸,整個過程可能只需要兩到三週的時間。

在生活習性方面,狹口蛙主要是夜行性動物,白天躲藏在陰涼潮濕的地方,夜晚外出覓食。它們的食性相當特殊,主要以螞蟻和白蟻等小型昆蟲為食。狹口蛙有著特化的口器結構,能夠有效地捕食這些小型獵物。它們的舌頭較短但黏性很強,可以快速彈出捕獲獵物。

狹口蛙在生態系統中扮演著獨特的角色。作為專門的螞蟻和白蟻捕食者,它們有助於控制這些昆蟲的數量,維持生態平衡。同時,由於其小巧的體型,狹口蛙也是許多爬行動物和鳥類的食物來源,在食物鏈中佔有重要地位。

在豐富度方面,小雨蛙在台灣的數量相當可觀,幾乎在所有適宜的低海拔地區都能發現。這種廣泛分布和高豐富度反映了小雨蛙極強的環境適應能力和繁殖能力。相比之下,史丹吉氏小雨蛙的數量和分布範圍較為有限,主要集中在台灣東部和南部的特定區域。

然而,台灣的狹口蛙也面臨著一些威脅。棲息地破壞和環境污染是主要問題之一。由於狹口蛙對環境濕度的高度依賴,乾旱或水源污染都可能對其造成嚴重影響。此外,農藥的過度使用也是一個潛在的威脅,因為這可能減少狹口蛙的食物來源或直接毒害蛙類。

氣候變遷也對狹口蛙構成挑戰。極端氣候事件,如長期乾旱或異常降雨,可能改變狹口蛙的棲息環境,影響其繁殖和生存。特別是對於依賴臨時性水體繁殖的狹口蛙來說,降雨模式的改變可能直接影響其繁殖成功率。

為了保護台灣的狹口蛙,相關部門和保育組織採取了多項措施。例如,在一些重要的狹口蛙棲息地建立保護區,限制人為干擾。同時,通過環境教育提高公眾對狹口蛙生態價值的認識,鼓勵民眾參與到蛙類保育工作中來。

在都市地區,一些社區和學校開始推廣「友善蛙類」的園藝實踐,如減少農藥使用,保留一些自然植被區域,為狹口蛙提供棲息環境。這不僅有助於保護狹口蛙,也為都市生態增添了活力。

研究人員也在持續進行狹口蛙的生態學研究,包括監測種群數量變化、研究氣候變遷對狹口蛙的影響等。這些研究不僅有助於更好地了解狹口蛙的生態需求,也為制定更有效的保育策略提供了科學依據。

3.2.5 台灣的叉舌蛙Dicroglossidae

台灣的叉舌蛙科(Dicroglossidae)是當地兩棲動物中一個獨特而重要的群體,雖然種類不如其他科屬豐富,但其特殊的生態位和生活習性在台灣的生態系統中佔有重要地位。叉舌蛙科的蛙類以其獨特的舌頭結構而得名,在台灣主要有兩個常見種類:福建大頭蛙和海蛙。

福建大頭蛙是台灣最為常見的叉舌蛙種類,廣泛分布於全島低海拔地區。其最顯著的特徵是大而寬的頭部,這也是其名稱的由來。成體體長通常在7到10公分之間,是台灣體型較大的蛙類之一。福建大頭蛙的體型強壯,後肢發達,有利於跳躍和游泳。它們的皮膚較為光滑,體色通常為褐色或灰褐色,背部有不規則的深色斑紋。腹部則呈現淺色,常帶有斑點或網紋。福建大頭蛙的眼睛較大,瞳孔呈水平橢圓形,這是其夜行性生活方式的一個適應。

海蛙則相對較為少見,主要分布在台灣西部和南部的低海拔沿海地區。其外觀與福建大頭蛙有所不同,體型略小,成體體長通常在5到7公分之間。海蛙的體色通常較為鮮艷,背部可能呈現綠色、褐色或灰色,常有明顯的條紋或斑點。它們的皮膚上有許多細小的疣粒,這是其適應鹽水環境的一種特徵。海蛙的後肢特別發達,趾間蹼也較為明顯,這些特徵都有助於其在水中的活動。

在棲息地選擇方面,叉舌蛙科的蛙類展現出對水域環境的強烈偏好。福建大頭蛙是一種半水棲的蛙類,喜歡生活在各種淡水環境中,如水田、池塘、溝渠和緩流的河川等。它們能夠適應多種環境,從自然水域到人工水體都能生存。在非繁殖季節,福建大頭蛙也會離開水域,在附近的草叢或石縫中棲息。

相比之下,海蛙對棲息地的選擇更為特殊。它們主要生活在沿海地區的鹹水或半鹹水環境中,如紅樹林、鹽田、河口濕地等。海蛙能夠忍受一定程度的鹽分,這是其他台灣蛙類所不具備的特性。這種獨特的棲息地選擇使海蛙在生態系統中佔據了特殊的生態位。

叉舌蛙的繁殖行為與其他蛙類相似,但也有其獨特之處。在繁殖季節,通常是在春末夏初的雨季,雄性叉舌蛙會聚集在水域附近,發出響亮的鳴叫聲吸引雌性。福建大頭蛙的叫聲低沉有力,類似「呱-呱-呱」的重複音,在夜晚能傳播較遠的距離。海蛙的叫聲則相對較為輕柔,類似「咕-咕-咕」的快速重複音。

雌性到達後,雄性會抱住雌性的腰部進行交配。雌性通常會在水中產下大量的卵,這些卵呈球形卵塊,漂浮在水面或附著在水生植物上。福建大頭蛙的卵塊特別大,一次可產下數千個卵。卵孵化後,幼蝌蚪會在水中生活一段時間,逐漸發育四肢並吸收尾巴,最終變態為小蛙。整個變態過程通常需要一到兩個月的時間,具體取決於環境條件。

在生活習性方面,叉舌蛙主要是夜行性動物,白天通常躲在水中或潮濕的地方休息,夜晚則活躍起來捕食。它們的食性廣泛,主要捕食各種昆蟲、蠕蟲和小型節肢動物。福建大頭蛙由於體型較大,甚至能捕食小型魚類和其他蛙類。叉舌蛙有著特殊的舌頭結構,舌頭前端分叉,這使它們能夠更有效地捕捉和控制獵物。

叉舌蛙在生態系統中扮演著重要角色。作為中間消費者,它們控制昆蟲等小型動物的數量,同時也是蛇類、鳥類等高級消費者的食物來源。特別是海蛙,作為少數能夠適應鹹水環境的蛙類,在沿海生態系統中佔據了獨特的生態位置。

在豐富度方面,福建大頭蛙在台灣的數量相當可觀,幾乎在所有適宜的低海拔水域環境中都能發現。這種廣泛分布和高豐富度反映了福建大頭蛙極強的環境適應能力和繁殖能力。相比之下,海蛙的數量和分布範圍較為有限,主要集中在台灣西部和南部的特定沿海區域。

然而,台灣的叉舌蛙也面臨著一些威脅。棲息地破壞和水質污染是主要問題之一。隨著都市化和工業化的發展,許多水域環境被填埋或污染,直接影響了叉舌蛙的生存空間。特別是對於海蛙來說,沿海濕地的減少和海岸線的人工化是一大威脅。此外,外來入侵種的競爭也是一個潛在問題,例如入侵的福建大頭蛙(雖然同屬於叉舌蛙科,但並非台灣原生種)可能與本地種競爭資源。

氣候變遷也對叉舌蛙構成挑戰。極端氣候事件,如長期乾旱或異常降雨,可能改變叉舌蛙的棲息環境,影響其繁殖和生存。對於海蛙來說,海平面上升可能導致其棲息地被淹沒或鹽分含量改變,這對其生存造成威脅。

為了保護台灣的叉舌蛙,相關部門和保育組織採取了多項措施。例如,在一些重要的叉舌蛙棲息地建立保護區,限制人為干擾。同時,通過環境教育提高公眾對叉舌蛙生態價值的認識,鼓勵民眾參與到蛙類保育工作中來。對於海蛙,沿海濕地的保護和恢復工作尤為重要。

研究人員也在持續進行叉舌蛙的生態學研究,包括監測種群數量變化、研究氣候變遷對叉舌蛙的影響等。這些研究不僅有助於更好地了解叉舌蛙的生態需求,也為制定更有效的保育策略提供了科學依據。

3.3 台灣蛙類特有種

台灣作為一個獨特的島嶼生態系統,孕育了眾多特有物種,其中蛙類特有種更是台灣生物多樣性的重要組成部分。這些特有種蛙類經過長期的地理隔離和演化,形成了獨特的形態特徵和生態習性,反映了台灣獨特的自然環境和演化歷程。

在台灣已知的蛙類中,特有種的數量相當可觀,約佔台灣蛙類總數的三分之一。這些特有種分布在不同的科屬中,包括樹蛙科、赤蛙科和狹口蛙科等。每一種特有蛙類都有其獨特的生態位和適應特徵,為台灣的生態系統增添了豐富的色彩。

台北樹蛙是台灣最為知名的特有種之一,屬於樹蛙科。這種蛙類主要分布在台灣北部的低海拔山區,體型中等,成體體長約3到4公分。台北樹蛙的外觀十分美麗,體色通常為翠綠色或黃綠色,有時會有細小的金色斑點。它們的皮膚光滑,指趾末端有明顯的吸盤,適合在樹上活動。台北樹蛙的繁殖行為十分有趣,雄蛙會在樹葉上建造泡沫巢,雌蛙將卵產在泡沫巢中,這種獨特的繁殖策略有助於保護卵和幼體免受乾燥和捕食。

梭德氏赤蛙是另一種重要的台灣特有種,屬於赤蛙科。這種蛙類主要分布在台灣中高海拔的山區,適應了較為寒冷的環境。梭德氏赤蛙的體型較大,成體體長可達7到9公分。它們的體色通常為褐色或紅褐色,背部有不規則的深色斑點,皮膚上有許多細小的疣粒。梭德氏赤蛙是優秀的跳躍者,後肢特別發達。它們通常生活在山區溪流附近,繁殖時會在溪流中的石頭縫隙產卵,這種繁殖策略是對山區環境的一種適應。

盤古蟾蜍是台灣特有的蟾蜍科物種,主要分布在台灣中南部的低海拔地區。這種蟾蜍的體型中等,成體體長約6到8公分。盤古蟾蜍的外觀與一般蟾蜍相似,體色為褐色或灰褐色,皮膚粗糙,佈滿疣粒。它們的眼睛周圍有明顯的山脊狀突起,這是其獨特的特徵。盤古蟾蜍主要生活在森林邊緣和農田附近,對人為干擾有一定的耐受性。

史丹吉氏小雨蛙是台灣特有的狹口蛙科物種,主要分布在台灣東部和南部的低海拔地區。這種小型蛙類的體長通常不超過3公分,是台灣體型最小的蛙類之一。史丹吉氏小雨蛙的體色鮮艷,通常為紅褐色或橙褐色,有時會有明亮的黃色或橙色斑點。它們主要生活在潮濕的落葉層或腐爛的樹幹下,繁殖時會選擇臨時性的小水窪。

台灣特有種蛙類的生態習性和適應特徵反映了台灣獨特的自然環境。例如,許多特有種樹蛙發展出了在樹上產卵的策略,這可能是對台灣多雨潮濕氣候的一種適應。而一些特有種赤蛙則適應了台灣山區的環境,能夠在較低溫度下活動和繁殖。

特有種蛙類的分布模式也反映了台灣的地理特徵。一些特有種,如台北樹蛙,主要分布在特定的地理區域,這可能與台灣的地形分割和氣候差異有關。而一些特有種,如梭德氏赤蛙,則廣泛分布在全島的山區,顯示出對山地環境的良好適應。

台灣特有種蛙類面臨的主要威脅包括棲息地破壞、環境污染和氣候變遷。例如,台北樹蛙的棲息地因都市化而不斷縮小,直接威脅到其生存。而山區特有種如梭德氏赤蛙則可能受到氣候變遷的影響,溫度升高可能導致其適宜棲息地向更高海拔移動。

為了保護這些珍貴的特有種蛙類,台灣採取了多項保育措施。例如,設立特有種蛙類的重要棲息地為保護區,限制人為干擾。同時,通過環境教育提高公眾對特有種蛙類的認識和保護意識。一些地區還開展了棲息地復育計畫,如在都市地區建造生態池塘,為特有種蛙類提供繁殖場所。

研究人員也在持續進行特有種蛙類的生態學研究,包括基因多樣性分析、生態位研究和種群動態監測等。這些研究不僅有助於更好地了解特有種蛙類的生態需求和演化歷史,也為制定更有效的保育策略提供了科學依據。

台灣特有種蛙類不僅具有重要的生態價值,也具有獨特的文化和教育意義。它們是台灣自然遺產的重要組成部分,反映了台灣獨特的自然環境和演化歷程。通過保護這些特有種蛙類,我們不僅在維護生態平衡,也在保護台灣的自然文化遺產。

3.4 台灣蛙類外來入侵種與影響

台灣作為一個島嶼生態系統,其獨特的生物多樣性一直備受關注。然而,隨著全球化的進程,外來入侵種對台灣本地生態系統的威脅日益嚴重。在蛙類中,外來入侵種的問題尤為突出,對台灣的生態環境造成了多方面的影響。

在台灣,最為人所知的蛙類外來入侵種是斑腿樹蛙。這種原產於東南亞的樹蛙於1990年代末期被引入台灣,最初可能是作為寵物或實驗動物。斑腿樹蛙體型中等,成體體長可達5至8公分,體色多變,通常為褐色或灰色,腿部有明顯的條紋,這也是其名稱的由來。斑腿樹蛙具有極強的適應能力和繁殖力,能夠在多種環境中生存,包括城市、農田和自然森林。

斑腿樹蛙的入侵對台灣的生態系統造成了多重影響。首先,它們與本地蛙類競爭食物和棲息地資源。斑腿樹蛙的食性廣泛,能夠捕食各種昆蟲、小型無脊椎動物,甚至是其他蛙類的幼體。這種廣泛的食性使得斑腿樹蛙能夠在多種環境中生存,同時也可能導致本地物種的食物資源減少。

其次,斑腿樹蛙可能攜帶對本地蛙類有害的病原體。例如,有研究發現斑腿樹蛙可能攜帶壺菌,這種真菌對許多兩棲動物都有致命的影響。雖然目前在台灣尚未發現由斑腿樹蛙引起的大規模壺菌感染,但這種潛在風險仍然存在。

此外,斑腿樹蛙的大量繁殖也可能改變當地的生態平衡。在繁殖季節,大量的斑腿樹蛙聚集在水域附近,其鳴叫聲可能干擾本地蛙類的繁殖活動。同時,大量的斑腿樹蛙幼體可能與本地蛙類的幼體競爭有限的水域資源。

另一種值得關注的外來入侵蛙類是福建大頭蛙。雖然福建大頭蛙在分類上屬於叉舌蛙科,與台灣的一些本地種類相近,但它並非台灣的原生種。福建大頭蛙體型較大,成體體長可達10公分以上,具有強壯的後肢和大而寬的頭部。這種蛙類主要生活在水域環境中,如水田、池塘和溪流。

福建大頭蛙的入侵同樣對台灣的生態系統造成了影響。由於其體型較大,福建大頭蛙可能捕食本地的小型蛙類和其他水生動物。此外,福建大頭蛙的繁殖力強,一次可產下數千個卵,這使得它們能夠在短時間內快速擴張種群。

福建大頭蛙的入侵還可能影響水域生態系統的平衡。作為一種大型的水棲蛙類,福建大頭蛙可能改變水域環境的營養循環和食物網結構。同時,它們的大量繁殖可能影響水質,特別是在一些小型或封閉的水體中。

面對這些外來入侵蛙類的威脅,台灣的研究人員和保育工作者採取了多種措施。首先,加強對外來入侵種的監測和研究,了解它們的分布範圍、生態習性和對本地生態系統的影響。例如,研究人員利用聲音監測技術來追蹤斑腿樹蛙的分布和活動模式。

其次,開展外來入侵種的移除工作。在一些重要的生態區域,如國家公園和自然保護區,進行有針對性的外來入侵蛙類清除行動。這些行動通常包括手工捕捉成體和清除卵塊等方法。然而,由於外來入侵蛙類的繁殖能力強,這種移除工作需要長期持續進行才能取得效果。

同時,加強對外來寵物貿易的管理也是防止新的外來入侵種引入的重要措施。通過法規限制和公眾教育,減少外來蛙類被引入和釋放到自然環境中的機會。

此外,保護和恢復本地蛙類的棲息地也是應對外來入侵種威脅的重要策略。通過改善本地蛙類的生存環境,增強其競爭力,可以在一定程度上減少外來入侵種的影響。

在公眾教育方面,台灣的保育組織和教育機構也做了大量工作。通過各種形式的宣傳和教育活動,提高公眾對外來入侵蛙類危害的認識,鼓勵公眾參與到外來入侵種的監測和防控工作中來。

儘管面臨諸多挑戰,台灣在應對蛙類外來入侵種方面已經取得了一些成果。例如,在一些地區,通過持續的移除工作,已經成功控制了斑腿樹蛙的擴散。然而,外來入侵種的問題仍然嚴峻,需要長期的努力和多方面的合作才能有效解決。

台灣蛙類外來入侵種的問題不僅是一個生態問題,也是一個社會問題。它涉及到生態保護、經濟發展、公共教育等多個層面。只有通過政府、科研機構、保育組織和公眾的共同努力,才能有效應對這一挑戰,保護台灣珍貴的生物多樣性。

3.5 台灣熱門賞蛙地點

台灣以其豐富的生物多樣性聞名,而蛙類作為這個島嶼生態系統中的重要成員,吸引了眾多自然愛好者和生態攝影師的關注。近年來,賞蛙活動在台灣逐漸成為一種popular的生態旅遊項目,不僅為人們提供了親近自然的機會,也提高了公眾對蛙類保育的認識。

在台灣北部,陽明山國家公園是一個備受歡迎的賞蛙地點。這裡的多樣化地形和豐富的水資源為多種蛙類提供了理想的棲息環境。在陽明山,遊客可以在夜間聆聽到各種蛙鳴聲,其中最引人注目的是台北樹蛙的叫聲。這種台灣特有種的鳴叫聲類似「格格格」的重複音,在夜晚的山林中特別清晰。除了台北樹蛙,遊客還可能看到諸如面天樹蛙、莫氏樹蛙等物種。陽明山國家公園管理處還定期舉辦導覽活動,由專業解說員帶領遊客認識不同的蛙類及其生態。

在台北市區內,台北植物園也是一個意想不到的賞蛙勝地。儘管位於都市中心,這個擁有百年歷史的植物園仍然保留了豐富的水生植物和濕地環境,為多種蛙類提供了棲息地。在這裡,遊客可以近距離觀察到諸如澤蛙、小雨蛙等適應都市環境的蛙類。台北植物園的賞蛙活動特別適合家庭和兒童參與,因為這裡的環境相對安全,且交通便利。

向南移動到桃園,山地林班地(現已為拉拉山自然保護區的一部分)是觀察高海拔蛙類的絕佳地點。這裡的原始森林和清澈溪流為諸如梭德氏赤蛙、褐樹蛙等山區蛙類提供了理想的棲息環境。在夏季的夜晚,遊客可以聽到多種蛙類此起彼伏的鳴叫聲,構成了一場自然的交響樂。然而,由於地處偏遠且地形複雜,建議遊客參加專業導覽團,以確保安全並獲得更豐富的生態知識。

在台灣中部,日月潭國家風景區不僅以其優美的湖光山色聞名,也是一個excellent的賞蛙地點。環繞日月潭的森林和濕地為多種蛙類提供了棲息地。在這裡,遊客可能看到諸如腹斑蛙、白頷樹蛙等物種。特別是在春夏之交的繁殖季節,蛙類的活動更為頻繁,為觀察和攝影提供了絕佳機會。

台灣南部的墾丁國家公園是另一個熱門的賞蛙地點。這裡獨特的熱帶氣候孕育了豐富的蛙類資源,包括一些在台灣其他地方難得一見的物種,如史丹吉氏小雨蛙。墾丁的賞蛙活動通常集中在社頂自然公園和龍鑾潭自然中心等區域。這些地方不僅蛙類資源豐富,還有良好的步道系統和解說設施,方便遊客觀察和學習。

在台灣東部,花蓮的馬太鞍濕地是一個獨特的賞蛙地點。這片位於花東縱谷的濕地保存了豐富的水生生態系統,是多種蛙類的棲息地。在這裡,遊客可以觀察到諸如古氏赤蛙、澤蛙等喜好濕地環境的蛙類。馬太鞍濕地的賞蛙活動通常結合了阿美族文化體驗,讓遊客不僅能欣賞到大自然的奧妙,還能了解當地原住民與自然和諧共處的智慧。

值得一提的是,台灣的許多都市公園和校園也成為了便利的賞蛙地點。例如,台中都會公園、高雄都會公園等都市綠地,以及諸如東華大學、屏東科技大學等campus,都保留了相當豐富的蛙類資源。這些地方的賞蛙活動特別適合都市居民參與,讓人們不必遠行就能親近自然,認識蛙類。

然而,在推廣賞蛙活動的同時,也面臨著一些挑戰。首先是如何在滿足人們親近自然需求的同時,最小化對蛙類及其棲息地的干擾。許多賞蛙地點已經制定了strict的參觀規則,如限制使用強光手電筒、禁止捕捉和觸摸蛙類等。其次,如何提高賞蛙活動的教育價值也是一個重要issue。許多地方正在努力培訓專業的解說員,開發互動式的教育項目,以增進遊客對蛙類生態的了解。

另一個challenge是如何平衡保育需求和旅遊發展。一些popular的賞蛙地點面臨著遊客過多的問題,這可能對脆弱的生態系統造成壓力。為此,一些地方採取了限制遊客數量、實施預約制等措施,以控制遊客流量。

台灣的賞蛙活動不僅僅是一種休閒活動,更是重要的環境教育途徑。通過親身體驗,人們能夠更深入地了解蛙類的生態習性、面臨的威脅以及保育的重要性。許多參與賞蛙活動的人會產生對自然的敬畏之心,進而支持和參與到更廣泛的生態保育工作中。

此外,賞蛙活動也為科學研究提供了寶貴的資料。許多業餘自然愛好者通過長期觀察,為蛙類的分布、行為習性等研究貢獻了有價值的資訊。一些地方甚至開展了公民科學項目,鼓勵公眾參與到蛙類監測工作中來,這不僅擴大了監測的範圍和深度,也提高了公眾參與科學研究的興趣。

4. 蛙類解剖學與形態學

蛙類的解剖學與形態學是理解這些兩棲動物生理功能和適應性的基礎。蛙類的外部特徵包括光滑濕潤的皮膚、突出的眼睛和強壯的後腿,這些特徵都是為了適應其半水半陸的生活方式。蛙類的皮膚不僅是保護層,還是重要的呼吸器官,能夠透過皮膚進行氣體交換。

蛙類的骨骼系統經過特殊演化,以適應跳躍和游泳。他們的脊椎骨數量減少,骨盆與薦椎融合,形成堅固的薦骨,為強勁的後腿提供支撐。蛙類的頭骨結構也十分獨特,具有扁平的頭蓋骨和大型的眼窩,有利於捕捉獵物。

蛙類的感覺器官也有特殊適應。他們的眼睛能夠突出水面,同時觀察水上和水下環境。蛙類的中耳結構包括鼓膜和柱狀骨,能夠有效接收聲波,這對於他們的繁殖和通訊至關重要。一些蛙類還擁有特殊的觸覺器官,如手掌上的小疣,可以幫助他們感知周圍環境。

在解剖學上,蛙類還有一些獨特的適應性特徵。例如,某些樹蛙的腳趾末端有吸盤,能夠在光滑的樹葉和樹枝上攀爬。另外,一些蛙類的舌頭結構特殊,能夠快速彈出捕捉獵物,這種機制涉及複雜的肌肉和骨骼配合。

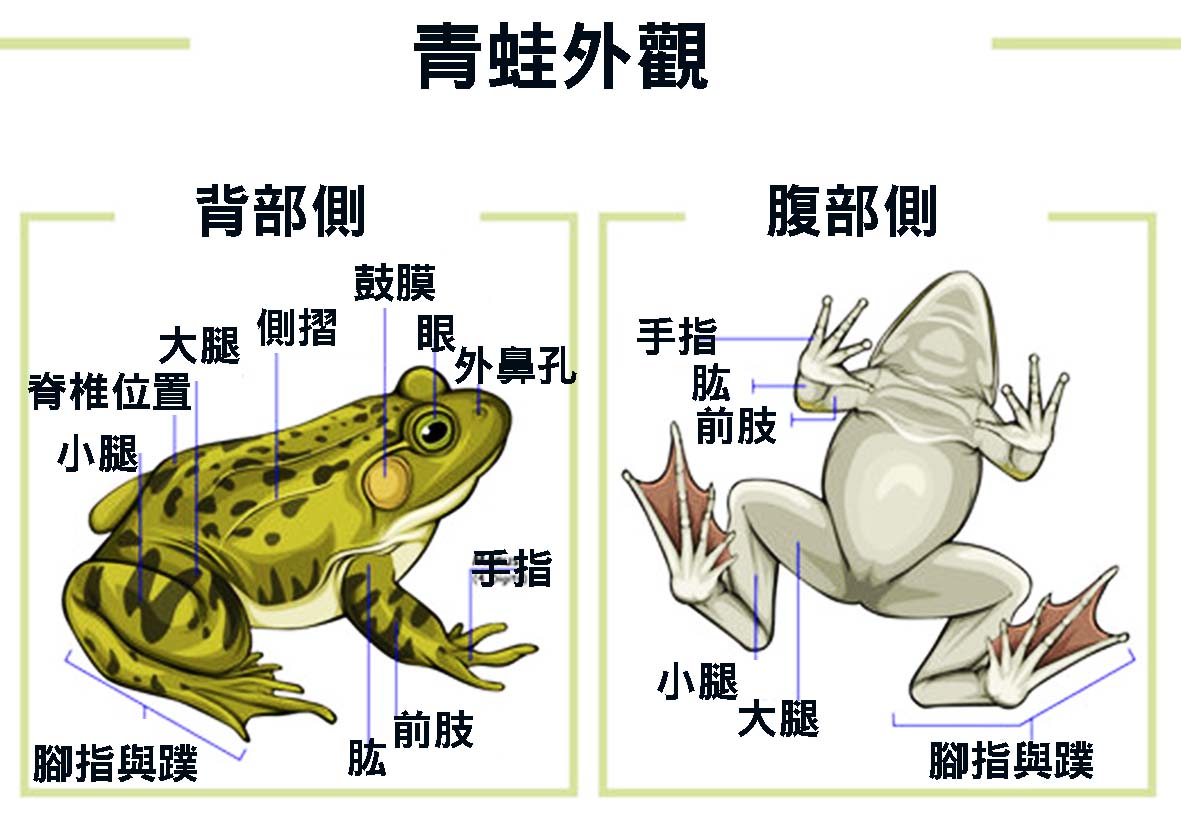

4.1 蛙類外部特徵

蛙類的外部特徵是其適應環境和生存的關鍵。這些特徵不僅反映了蛙類的進化歷程,也展現了其獨特的生理功能和生態適應性。蛙類的身體結構通常呈現扁平橢圓形,這種形態有助於減少水中阻力,同時也便於在陸地上快速移動。

蛙類最顯著的外部特徵之一是其光滑濕潤的皮膚。這層皮膚不僅具有保護功能,更是蛙類呼吸系統的重要組成部分。蛙類皮膚表面佈滿了微小的血管,能夠直接進行氣體交換,補充肺部呼吸。此外,皮膚還能分泌黏液,保持身體濕潤,這對於維持體內水分平衡至關重要。某些蛙類,如樹蛙,其皮膚還具有特殊的黏性,有助於它們在光滑的表面攀爬。

蛙類的頭部結構也十分獨特。他們擁有一個寬大而扁平的頭部,這種構造有利於增加口腔容積,提高捕食效率。蛙類的眼睛通常大而突出,位於頭部兩側,提供了廣闊的視野。這種眼睛結構不僅能夠在水面上方觀察周圍環境,還可以在水下保持警惕。許多蛙類的眼睛還具有第三眼瞼,稱為瞬膜(nictitating membrane),可以在水下保護眼睛並維持視力。

在頭部兩側,蛙類通常有明顯的圓形鼓膜。這是聽覺器官的外部結構,能夠接收聲波並傳導至內耳。鼓膜的大小和位置因種類而異,反映了不同蛙類對聲音感知的特化程度。某些樹蛙的鼓膜特別發達,這與其複雜的鳴叫行為有關。

蛙類的口部結構也值得關注。大多數蛙類擁有寬大的口裂,延伸至頭部兩側,有利於捕捉較大的獵物。口腔內部通常沒有牙齒,但上顎可能有一些小齒,主要用於固定獵物。蛙類的舌頭結構獨特,通常附著在口腔前部,可以快速彈出捕捉獵物。例如,綠樹蛙(Litoria caerulea)的舌頭長度可達其體長的三分之一,能在0.07秒內完成伸出和收回的動作。

蛙類的四肢結構展現了其適應多樣環境的能力。前肢相對較短,主要用於支撐身體和輔助移動。某些蛙類,如負子蛙(Ates obstetricans),前肢還具有特殊功能,用於攜帶卵串。後肢則明顯較長且強壯,適合跳躍和游泳。後腿的肌肉發達,能夠產生強大的推力,使蛙類能夠進行長距離跳躍。例如,牛蛙(Rana catesbeiana)能夠一躍跳出超過其體長6倍的距離。

蛙類的腳部結構也因應不同的生活環境而有所變化。水生性強的蛙類,如牛蛙,其腳趾間通常有蹼,增加了水中推進力。而樹棲蛙類,如紅眼樹蛙(Agachnis callidryas),其腳趾末端則有吸盤狀結構,能夠牢固地附著在樹葉或樹枝上。某些地棲蛙類,如負子蛙,腳掌上還有硬化的突起,有助於在陸地上行走和挖掘。

蛙類的皮膚顏色和圖案也是重要的外部特徵,往往與其生存環境密切相關。許多蛙類具有保護色,能夠與周圍環境融為一體,避免被捕食者發現。例如,綠色的樹蛙可以輕易地隱藏在樹葉間。而一些毒蛙,如箭毒蛙(Dendrobates)屬的物種,則擁有鮮艷的警戒色,警告潛在捕食者它們體內含有毒素。

某些蛙類還具有能夠改變體色的能力,這種特性稱為變色(metachrosis)。例如,樹蛙科的一些物種可以根據環境光線、溫度或情緒狀態改變體色。這種能力不僅有助於偽裝,還在體溫調節和社交行為中發揮作用。

此外,許多蛙類的皮膚上還有各種腺體,這些腺體可以分泌各種物質。最常見的是黏液腺,分泌保持皮膚濕潤的黏液。某些蛙類還擁有毒腺,分泌具有防禦功能的毒素。例如,蟾蜍(Bufo)屬的物種在頭部後方有明顯的腮腺,能夠分泌刺激性物質以驅趕捕食者。

在繁殖季節,許多雄性蛙類會發展出特殊的外部特徵。例如,某些蛙類的雄性會在前肢上長出婚姻墊(nuptial pad),這是一種角質化的結構,有助於在交配時緊抓雌性。另一些蛙類,如歐洲草蛙(Rana temporaria)的雄性,在繁殖季節會呈現出更鮮艷的體色。

值得注意的是,蛙類的外部特徵在其生命週期中會發生顯著變化。蝌蚪階段的蛙類外形與成體大不相同,通常呈現魚形,有尾巴和鰓,適應完全水生的生活方式。隨著變態過程的進行,蝌蚪逐漸發育出四肢,吸收尾巴,最終形成成體的形態。這種巨大的形態變化反映了蛙類從水生到半水半陸生活方式的適應過程。

4.2 蛙類骨骼系統

蛙類的骨骼系統是其身體結構的核心支撐,經過長期進化而形成獨特的適應性特徵。這個系統不僅為蛙類提供了身體的框架,還直接影響了它們的運動能力、生存策略和生態位。蛙類的骨骼結構反映了其半水半陸生活方式的需求,既能適應水中游泳,又能在陸地上靈活跳躍。

蛙類的頭骨結構是其骨骼系統中最為複雜的部分之一。頭骨扁平而寬大,這種構造有利於增加口腔容積,提高捕食效率。頭骨由多塊骨頭融合而成,包括額骨、頂骨、枕骨等。特別值得注意的是,蛙類的顎骨結構獨特,上顎骨和下顎骨能夠產生較大的開合動作,有助於捕捉較大的獵物。在頭骨兩側,還有明顯的眼眶,為突出的大眼睛提供了保護和支撐。

蛙類的脊椎骨數量相對較少,通常只有9節,這是對跳躍生活方式的適應。相比之下,蠑螈等其他兩棲動物的脊椎骨數量要多得多。蛙類的脊椎骨中,第一節稱為環椎,與頭骨相連;最後一節則與尾椎骨融合,形成尾骨。值得注意的是,蛙類的薦椎(通常是第9節脊椎)特別發達,兩側延伸出翼狀突起,與髂骨相連,形成了堅固的薦骨。這種結構為強壯的後肢提供了穩固的支撐點,是蛙類能夠進行有力跳躍的關鍵。

蛙類的肩帶結構也很特殊。它由肩胛骨、鎖骨和匙骨組成,形成了一個堅固的環狀結構,為前肢的活動提供了支撐。這種結構允許前肢在多個方向上自由活動,有利於爬行、游泳和捕食。值得一提的是,蛙類的胸骨結構相對簡單,這與其獨特的呼吸方式有關。

蛙類的前肢骨骼結構相對簡單,包括肱骨、橈骨和尺骨。這些骨骼較短,主要用於支撐身體和輔助移動。前肢的掌骨和指骨結構因應不同種類的生活環境而有所變化。例如,樹蛙的指骨末端通常會擴張,形成吸盤狀結構,有助於在樹枝或樹葉上攀爬。

相比之下,蛙類的後肢骨骼結構更為發達和複雜,這是其跳躍能力的基礎。後肢由股骨、脛腓骨(由脛骨和腓骨融合而成)以及跗骨和趾骨組成。股骨與脛腓骨之間的關節允許大幅度的屈伸運動,這是蛙類能夠進行長距離跳躍的關鍵。跗骨特別延長,形成了額外的槓桿,進一步增強了跳躍的力量。後肢的趾骨通常比前肢的長,有些水生蛙類的趾間還有蹼,增加了水中的推進力。

蛙類的骨盆結構也很獨特。髂骨、坐骨和恥骨融合形成了堅固的骨盆腔,為強壯的後肢肌肉提供了附著點。髂骨特別延長,與薦椎相連,形成了一個V字形的結構,這種構造能夠有效地將後肢的力量傳遞到整個身體。

值得注意的是,蛙類的骨骼系統在其生命週期中經歷了巨大的變化。蝌蚪階段的骨骼結構與成體完全不同,主要由軟骨組成,適應完全水生的生活方式。隨著變態過程的進行,軟骨逐漸被骨組織替代,同時發育出四肢骨骼,尾部骨骼則逐漸退化。這種戲劇性的變化反映了蛙類從水生到半水半陸生活方式的適應過程。

蛙類骨骼系統的另一個重要特徵是其獨特的骨質結構。與哺乳動物不同,蛙類的骨骼通常是中空的,這種結構在保證強度的同時大大減輕了體重,有利於跳躍和游泳。此外,蛙類的骨骼中含有豐富的鈣質存儲區,這在它們的新陳代謝和鈣平衡中起著重要作用。

某些蛙類還發展出了特殊的骨骼適應。例如,某些樹蛙的指骨和趾骨間關節特別靈活,允許它們的腳掌能夠在多個方向彎曲,這有助於它們在複雜的樹冠環境中移動。另一個例子是某些地棲蛙類,如負子蛙,它們的骨盆結構特別寬大,為攜帶卵串提供了空間。

蛙類的頭骨結構中還包括了聽覺系統的重要部分。在內耳區域,有一種特殊的骨頭稱為柱狀骨(columella),它連接鼓膜和內耳,負責將聲波從外界傳導到內耳。這種結構使得蛙類能夠敏銳地感知環境中的聲音,對於它們的交流和捕食至關重要。

在某些蛙類中,骨骼系統還與防禦機制密切相關。例如,某些樹蛙的頭骨和脊椎骨上有鋒利的骨質突起,這些突起穿透皮膚,形成了有效的防禦武器。另一個有趣的例子是非洲毛蛙(Trichobatrachus robustus),雄性個體在繁殖季節會發展出類似爪子的骨質結構,這些「爪子」實際上是斷裂的趾骨,穿透皮膚後形成了防禦和競爭的武器。

蛙類的骨骼系統還與它們的呼吸機制密切相關。由於蛙類缺乏肋骨,它們主要依靠口腔底部的肌肉運動來進行肺部呼吸。這種特殊的呼吸方式被稱為鼓式呼吸(buccal pumping),它不僅影響了蛙類的骨骼結構,也塑造了它們獨特的生理特徵。

4.3 蛙類皮膚結構與功能

蛙類的皮膚是一個極其複雜且多功能的器官,在蛙類的生理和生態適應中扮演著至關重要的角色。這層看似簡單的外層不僅是蛙類身體的第一道防線,還承擔著呼吸、水分調節、體溫控制等多項重要功能。蛙類皮膚的獨特結構和功能是它們能夠在水陸兩棲環境中成功生存的關鍵因素之一。

蛙類皮膚的基本結構由表皮和真皮兩層組成。表皮是最外層,主要由角質化的細胞構成,這些細胞定期脫落和更新,保持皮膚的健康狀態。真皮層位於表皮之下,含有豐富的血管、神經末梢和各種腺體。這兩層結構緊密結合,共同發揮著保護和生理調節的功能。

蛙類皮膚最顯著的特徵之一是其高度的通透性。與其他陸生脊椎動物不同,蛙類的皮膚缺乏角質層,這使得它們的皮膚更容易滲透水分和氣體。這種結構雖然增加了脫水的風險,但也為蛙類提供了獨特的呼吸能力。蛙類的皮膚表面佈滿了微小的血管,能夠直接進行氣體交換,這種被稱為皮膚呼吸的過程對蛙類的生存至關重要。某些完全水生的蛙類,如非洲爪蟾(Xenopus laevis),甚至可以完全依賴皮膚呼吸生存。

蛙類皮膚的另一個重要功能是維持體內水分平衡。由於皮膚的高通透性,蛙類面臨著持續的水分流失風險。為了應對這一挑戰,蛙類皮膚上分佈著大量的黏液腺。這些腺體分泌黏液,在皮膚表面形成一層保護膜,減少水分蒸發。同時,蛙類還能夠通過皮膚主動吸收環境中的水分。例如,當處於乾燥環境時,蛙類會採取特殊的姿勢,將腹部緊貼潮濕的地面,通過皮膚吸收水分。這種能力使得蛙類能夠在相對乾燥的環境中生存。

蛙類的皮膚還在體溫調節中發揮著關鍵作用。作為變溫動物,蛙類主要依靠環境來調節體溫。它們的皮膚富含血管,可以通過調節皮膚血流量來控制熱量散失或吸收。當環境溫度過高時,蛙類會增加皮膚血流量,促進熱量散失;反之,當環境溫度較低時,蛙類會減少皮膚血流量,以保存體熱。某些樹蛙,如澳大利亞綠樹蛙(Litoria caerulea),甚至能夠通過改變皮膚顏色來調節吸收的熱量。

蛙類皮膚的另一個重要功能是分泌各種化學物質。除了保持皮膚濕潤的黏液外,許多蛙類還能分泌具有抗菌、抗真菌或毒性的物質。這些分泌物在蛙類的防禦機制中扮演著重要角色。例如,某些樹蛙分泌的蠟狀物質可以防止水分流失,而一些地棲蛙類則分泌具有強烈刺激性的物質來驅趕捕食者。最著名的例子莫過於箭毒蛙(Dendrobates),它們的皮膚能夠分泌強烈的神經毒素,這些毒素不僅能夠有效地抵禦捕食者,還被某些南美原住民用來淬毒箭矢。

蛙類皮膚的顏色和圖案也是其重要特徵,這些特徵往往與環境適應和行為密切相關。許多蛙類擁有保護色,能夠與周圍環境融為一體。例如,生活在樹林中的綠樹蛙通常呈現綠色,而生活在地面的蛙類則常常呈現褐色或灰色。一些蛙類還具有變色能力,可以根據環境、情緒狀態或繁殖季節改變體色。這種能力不僅有助於偽裝,還在社交行為和溫度調節中發揮作用。

蛙類皮膚還具有感知功能。皮膚表面分佈著大量的感受器,能夠感知溫度、壓力和化學刺激。這些感受器使蛙類能夠迅速感知環境變化和潛在威脅。某些蛙類,如樹蛙,腳掌上還有特殊的觸覺感受器,有助於它們在樹枝或樹葉上安全地移動和攀爬。

在某些蛙類中,皮膚還承擔著繁殖相關的功能。例如,智利袋蟾(Rhinoderma darwinii)的雄性會將受精卵儲存在聲囊中孵化。這種特殊的育幼方式需要聲囊內部的皮膚具有特殊的結構,能夠為發育中的幼體提供氧氣和營養。

蛙類皮膚的另一個有趣特徵是其再生能力。與哺乳動物不同,蛙類能夠快速且完全地修復皮膚損傷,而不留疤痕。這種能力不僅有助於恢復受損的保護屏障,還能維持皮膚的生理功能。科學家們正在研究蛙類皮膚的再生機制,希望能為人類醫學帶來啟發。

值得注意的是,蛙類的皮膚結構和功能在其生命週期中會發生顯著變化。蝌蚪階段的皮膚結構相對簡單,主要適應水生環境。隨著變態過程的進行,皮膚結構逐漸複雜化,發展出適應陸地生活的特徵。這種轉變包括皮膚腺體的發育、色素細胞的分化以及感受器的形成等。

蛙類皮膚的這些獨特特性使其成為生物學研究的重要對象。科學家們正在深入研究蛙類皮膚的分子機制,希望能夠開發新的藥物或材料。例如,某些蛙類皮膚分泌物中發現的抗菌肽已經成為新型抗生素研究的重要方向。同時,蛙類皮膚對環境變化的敏感性也使其成為環境監測的重要指標,在生態保護中發揮著重要作用。

4.4 蛙類感覺器官

蛙類的感覺器官是其適應環境和生存的關鍵工具,它們經過長期進化,形成了一套高度專門化的感知系統。這些感覺器官不僅幫助蛙類捕捉獵物、躲避天敵,還在其社交行為和繁殖活動中扮演著重要角色。蛙類的主要感覺器官包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺系統,每一種感覺器官都有其獨特的結構和功能。

視覺是蛙類最為發達的感覺之一。蛙類的眼睛通常大而突出,位於頭部兩側,提供了近乎360度的視野。這種廣闊的視野對於捕捉快速移動的獵物和察覺潛在威脅至關重要。蛙類的眼睛結構與其他脊椎動物相似,包括角膜、虹膜、晶狀體和視網膜。然而,蛙類眼睛有幾個獨特之處。首先,蛙類的晶狀體呈扁平狀,這種結構使得蛙類在水下和空氣中都能保持良好的視力。其次,蛙類擁有一種特殊的眼瞼,稱為瞬膜(nictitating membrane),這是一層透明的膜,可以在蛙類潛水時保護眼睛,同時允許視力不受影響。

蛙類的視覺系統還具有出色的顏色感知能力。許多蛙類能夠識別各種顏色,這對於辨認同類、尋找食物和識別潛在威脅都非常重要。例如,某些樹蛙能夠通過顏色識別來選擇最適合的棲息地。值得注意的是,一些夜行性蛙類的視網膜結構有所不同,具有更多的桿狀細胞,這使它們能在低光環境下保持良好的視力。

聽覺是蛙類另一個高度發達的感官系統。蛙類的耳朵結構獨特,沒有外耳,而是在頭部兩側有一個圓形的鼓膜。聲波通過鼓膜傳導到中耳的柱狀骨(columella),然後傳遞到內耳。蛙類的聽覺系統對特定頻率的聲音特別敏感,這些頻率通常與同類的叫聲相對應。這種特化使得蛙類能夠在嘈雜的環境中準確識別同類的叫聲,這在繁殖季節尤為重要。

某些蛙類,如樹蛙,還發展出了特殊的聽覺適應。它們的中耳腔與口腔相連,形成了一個聲音共振腔,這種結構增強了某些頻率的聲音,使得樹蛙能夠更好地在複雜的森林環境中進行聲音通訊。此外,一些蛙類還能夠通過身體其他部位感知聲波振動,這種能力補充了傳統的聽覺系統。

嗅覺在蛙類的生活中也扮演著重要角色,儘管相比視覺和聽覺,蛙類的嗅覺系統相對簡單。蛙類的鼻腔內有嗅上皮,能夠感知空氣中的化學物質。有趣的是,蛙類有兩套嗅覺系統:主嗅覺系統和副嗅覺系統(也稱為犁鼻器)。主嗅覺系統主要用於感知一般的氣味,而副嗅覺系統則專門用於感知費洛蒙等特殊化學信號。這種雙重嗅覺系統在蛙類的繁殖行為中尤為重要,幫助它們識別和吸引配偶。

味覺是蛙類感官系統中相對不太發達的一部分。蛙類的舌頭上有味蕾,但數量遠少於哺乳動物。然而,這並不意味著味覺對蛙類不重要。事實上,蛙類的味覺系統與其捕食行為密切相關。當蛙類捕獲獵物時,它們會通過舌頭上的味蕾快速判斷食物的適口性。一些研究表明,某些蛙類能夠通過味覺辨別有毒和無毒的獵物,這對於避免攝入有害物質至關重要。

觸覺是蛙類另一個重要的感官系統。蛙類的皮膚上分佈著大量的觸覺感受器,能夠感知壓力、振動和溫度變化。這些感受器在蛙類的日常活動中發揮著重要作用,幫助它們感知周圍環境的變化。例如,當捕食者接近時,蛙類能夠通過皮膚感受到水或地面的微小振動,從而迅速做出反應。

某些蛙類還發展出了特殊的觸覺適應。例如,許多樹蛙的腳掌上有特殊的觸覺感受器,這些感受器能夠幫助它們在光滑的樹葉或樹枝上安全地移動和攀爬。另一個有趣的例子是非洲爪蟾(Xenopus laevis),它們的前肢上有特殊的觸鬚,這些觸鬚能夠在濁水中感知周圍環境,幫助它們尋找食物。

值得注意的是,蛙類的感覺器官在其生命週期中會經歷顯著變化。蝌蚪階段的感官系統相對簡單,主要適應水生環境。例如,蝌蚪階段的視覺系統主要用於感知光線強度和方向,而不是形狀和顏色。隨著變態過程的進行,蛙類的感官系統逐漸發育成熟,適應陸地生活的需求。

蛙類的感覺器官還展現出驚人的適應性。例如,某些生活在洞穴環境中的蛙類,如墨西哥洞穴蛙(Eleutherodactylus cisternasii),其視覺系統退化,但聽覺和觸覺系統變得更加敏銳。這種感官系統的重組反映了蛙類對特定環境的適應能力。

此外,一些蛙類還具有特殊的感知能力。例如,某些樹蛙能夠感知紫外線,這種能力可能有助於它們在複雜的森林環境中辨識同類或獵物。另一個例子是某些水生蛙類,如非洲爪蟾,它們具有側線系統,這是一種通常見於魚類的感覺器官,能夠感知水流的變化和水中物體的移動。

蛙類的感覺器官不僅在個體生存中發揮重要作用,還在種群和生態系統層面具有重要意義。例如,蛙類的聽覺系統使它們能夠通過鳴叫進行種內交流,這種交流對於維持種群結構和繁衍後代至關重要。同時,蛙類敏感的感官系統也使它們成為環境變化的重要指示器,在生態監測和保護中發揮著重要作用。

4.5 蛙類解剖學的獨特適應

蛙類在長期的進化過程中形成了許多獨特的解剖學適應,這些適應使得蛙類能夠成功地生存在多樣化的環境中,從熱帶雨林到乾旱沙漠,從高山湖泊到城市公園。這些解剖學特徵不僅反映了蛙類的進化歷史,也展現了它們對不同生態位的精妙適應。

蛙類最顯著的解剖學適應之一是其獨特的口腔和舌頭結構。與大多數脊椎動物不同,蛙類的舌頭前端附著在口腔前部,而後端則是自由的。這種結構使得蛙類能夠快速彈出舌頭捕捉獵物,整個過程可能只需要0.07秒。舌頭表面覆蓋著黏液,有助於粘住獵物。更令人驚訝的是,某些蛙類的舌頭長度可達其體長的1.4倍。例如,角舌蛙(Hemiphractus proboscideus)擁有相對體型最長的舌頭,這種適應使它們能夠捕捉遠處的獵物,大大擴展了其覓食範圍。

蛙類的眼睛結構也具有獨特的適應性。大多數蛙類擁有突出的大眼睛,這不僅提供了寬廣的視野,還能夠在進食時幫助將食物推入喉嚨。蛙類的眼球能夠收縮到頭骨內,這種機制在吞嚥食物時特別有用,因為突出的眼球可以向下壓迫口腔,協助食物的運輸。此外,許多蛙類還擁有一種名為瞬膜的特殊眼瞼,這層透明的膜能夠在蛙類潛水或跳躍時保護眼睛,同時不影響視力。

蛙類的耳朵結構也是其解剖學適應的一個典型例子。蛙類沒有外耳,而是在頭部兩側有一個圓形的鼓膜。這種結構不僅能夠有效接收聲波,還能減少水中運動時的阻力。更有趣的是,某些樹蛙的中耳腔與口腔相連,形成了一個聲音共振腔。這種適應增強了特定頻率的聲音,使得這些蛙類能夠在嘈雜的環境中更好地進行聲音通訊。

蛙類的骨骼系統也展現了許多獨特的適應。最顯著的是其拉長的後肢骨骼,這是蛙類強大跳躍能力的基礎。蛙類的跳躍不僅依賴於強壯的肌肉,還得益於其特殊的骨骼結構。例如,蛙類的跗骨特別延長,形成了額外的槓桿,進一步增強了跳躍的力量。同時,蛙類的脊椎骨數量相對較少,通常只有9節,這種結構增加了身體的靈活性,有利於跳躍和游泳。

蛙類的皮膚結構是另一個重要的解剖學適應。與其他陸生脊椎動物不同,蛙類的皮膚缺乏角質層,這使得它們的皮膚具有高度的通透性。這種特性雖然增加了脫水的風險,但也為蛙類提供了獨特的呼吸能力。蛙類的皮膚表面佈滿了微小的血管,能夠直接進行氣體交換,這種被稱為皮膚呼吸的過程在某些完全水生的蛙類中尤為重要。例如,非洲爪蟾(Xenopus laevis)能夠完全依賴皮膚呼吸生存。

某些蛙類還發展出了特殊的皮膚腺體,這些腺體能夠分泌各種化學物質,用於防禦、交流或維持體內平衡。例如,某些樹蛙分泌的蠟狀物質可以防止水分流失,而一些地棲蛙類則分泌具有強烈刺激性的物質來驅趕捕食者。最極端的例子莫過於箭毒蛙(Dendrobates),它們的皮膚能夠分泌強烈的神經毒素,這些毒素不僅能夠有效地抵禦捕食者,還被某些南美原住民用來淬毒箭矢。

蛙類的循環系統也表現出獨特的適應。與其他脊椎動物不同,成年蛙類擁有三室心臟(兩心房一心室),而不是四室心臟。這種結構雖然允許一定程度的血液混合,但也為蛙類提供了更大的生理靈活性,使它們能夠適應不同的環境條件。例如,當蛙類潛水時,它們可以將血液流向皮膚增加,以提高皮膚呼吸的效率。

蛙類的消化系統也有一些獨特的適應。許多蛙類擁有可伸縮的胃,這使得它們能夠一次性吞食相對較大的獵物。此外,蛙類的肝臟能夠產生尿素,這種物質可以幫助蛙類在乾旱環境中保持體內水分平衡。例如,某些生活在乾旱地區的蛙類,如澳大利亞的水囊蛙(Cyclorana platycephala),能夠在乾季時將尿素儲存在體內,以維持必要的水分。

某些蛙類還發展出了特殊的繁殖相關的解剖學適應。例如,智利袋蟾(Rhinoderma darwinii)的雄性擁有特化的聲囊,用於孵化卵和幼體。這種特殊的育幼方式需要聲囊內部的皮膚具有特殊的結構,能夠為發育中的幼體提供氧氣和營養。另一個例子是蘇利南海蟾(Pipa pipa),雌性的背部皮膚會形成小窩,用於孵化卵和幼體。

蛙類的呼吸系統也展現了獨特的適應。除了上述提到的皮膚呼吸外,蛙類還發展出了一種特殊的肺部呼吸機制,稱為鼓式呼吸(buccal pumping)。由於蛙類缺乏肋骨,它們主要依靠口腔底部的肌肉運動來進行肺部呼吸。這種呼吸方式不僅適應了蛙類的身體結構,還使得蛙類能夠在水下長時間屏住呼吸。

某些蛙類還發展出了特殊的運動相關的解剖學適應。例如,某些樹蛙的腳趾末端有特殊的吸盤結構,這些吸盤不僅有助於攀爬,還能分泌特殊的黏液,增強附著力。另一個有趣的例子是飛蛙(Rhacophorus),它們的腳趾間有特大的蹼,這種結構使得它們能夠在空中滑翔,有效地擴大了活動範圍。

這些獨特的解剖學適應不僅使蛙類能夠在各種環境中生存,還使它們成為生物學研究的重要對象。通過研究蛙類的這些適應性特徵,科學家們不僅能夠更好地理解進化過程,還可能為生物醫學、材料科學等領域帶來新的啟發。

5. 蛙類生理學與適應

蛙類的生理學和適應機制是它們能夠在多樣化環境中生存的關鍵。作為兩棲動物,蛙類面臨著水陸兩棲生活的挑戰,因此發展出了一系列獨特的生理適應。

蛙類的滲透調節能力尤為突出。它們能夠通過皮膚和膀胱調節體內水分和離子平衡,這使得蛙類能夠在淡水和陸地環境中維持體內穩態。例如,某些樹蛙能夠在乾燥環境中通過皮膚分泌特殊的蠟質物質減少水分流失。

體溫調節是蛙類另一個重要的生理適應。作為變溫動物,蛙類主要依賴行為和環境來調節體溫。它們可以通過改變體位、選擇適宜的微環境來維持最佳體溫。某些蛙類甚至能夠通過改變皮膚顏色來調節熱量吸收。

蛙類的變態過程是其生理適應的一個顯著特徵。從水生的蝌蚪到陸生的成蛙,這一過程涉及複雜的形態和生理變化,包括呼吸系統、循環系統和消化系統的重組。這種生理上的巨大轉變使得蛙類能夠適應不同的生態位。

蛙類的呼吸機制也展現了獨特的適應性。除了肺部呼吸,許多蛙類還能通過皮膚進行氣體交換,這種能力在某些完全水生的蛙類中尤為重要。此外,蛙類的鼓式呼吸(buccal pumping)機制也是其適應陸地生活的重要特徵。

5.1 蛙類滲透調節

蛙類的滲透調節是其生理適應中最為關鍵的機制之一,它使得這些兩棲動物能夠在水陸環境之間自如轉換。滲透調節是指生物體維持體內水分和電解質平衡的過程,對於蛙類這樣的兩棲動物來說,這一機制尤為重要,因為它們經常面臨淡水環境中過度吸水和陸地環境中脫水的雙重挑戰。

在淡水環境中,蛙類面臨的主要問題是過度吸水。由於滲透作用,水分會不斷從環境中進入蛙體內。為了應對這一挑戰,蛙類演化出了一套高效的排水機制。首先,蛙類的皮膚具有選擇性滲透的特性,能夠在一定程度上控制水分的進入。其次,蛙類的腎臟能夠產生大量稀釋的尿液,迅速排出多餘的水分。例如,綠蛙(Rana clamitans)在淡水中能夠每天產生相當於其體重30-50%的尿液,這種高效的排水能力使其能夠維持體內的離子平衡。

除了腎臟,蛙類還擁有一個獨特的器官 - 膀胱,在滲透調節中發揮重要作用。蛙類的膀胱不僅是儲存尿液的場所,還能夠重新吸收水分和某些離子。當蛙類離開水環境進入陸地時,膀胱中儲存的水分成為其維持體內水平衡的重要來源。例如,某些沙漠蛙類,如澳大利亞的水囊蛙(Cyclorana platycephala),能夠在膀胱中儲存相當於其體重一半的水分,這使得它們能夠在乾旱環境中存活數月之久。

在陸地環境中,蛙類面臨的主要挑戰是防止脫水。為此,蛙類發展出了多種策略。首先,蛙類可以通過改變皮膚的通透性來減少水分流失。某些樹蛙,如澳大利亞綠樹蛙(Litoria caerulea),能夠分泌一種特殊的蠟質物質覆蓋在皮膚表面,大大減少了水分蒸發。其次,蛙類能夠通過行為調節來減少水分流失,如選擇濕度較高的微環境或者採取特殊的姿勢減少暴露在空氣中的體表面積。

蛙類的滲透調節還涉及到離子平衡的維持。在淡水環境中,蛙類面臨著體內鹽分流失的問題。為了補充失去的離子,蛙類演化出了一種特殊的器官 - 鹽泵(salt pump)。這種器官位於蛙類的皮膚表面,能夠主動從環境中吸收鈉離子和氯離子。例如,非洲爪蟾(Xenopus laevis)的皮膚上就分佈著大量的鹽泵,使其能夠在離子濃度極低的環境中維持體內的電解質平衡。

蛙類的滲透調節能力在其生命週期的不同階段也表現出顯著差異。蝌蚪階段的蛙類主要生活在水中,其滲透調節機制與成蛙有所不同。蝌蚪的皮膚通透性較高,主要依靠鰓和皮膚進行離子交換。隨著變態過程的進行,蝌蚪的滲透調節機制逐漸轉變為成蛙的模式,這個過程涉及到腎臟功能的發育、皮膚結構的改變以及新的內分泌調節機制的建立。

值得注意的是,蛙類的滲透調節還受到內分泌系統的調控。抗利尿激素(ADH)和醛固酮(aldosterone)是參與蛙類滲透調節的兩種重要激素。抗利尿激素可以增加腎小管和膀胱對水的重吸收,而醛固酮則促進鈉離子的重吸收。這些激素的分泌受到體內水分和電解質狀態的調控,形成了一個精密的反饋系統。

某些蛙類還發展出了特殊的滲透調節策略來應對極端環境。例如,某些生活在高鹽環境中的蛙類,如蟾蜍科的鹽池蟾蜍(Bufo viridis),能夠忍受體液滲透壓的顯著升高。這種適應使得它們能夠在鹽度較高的水體中生存。另一個極端的例子是某些生活在寒冷地區的蛙類,如林蛙(Rana sylvatica),它們能夠在體內積累大量的葡萄糖,作為一種天然的「防凍劑」,使得它們能夠在體液部分結冰的情況下存活下來。

蛙類的滲透調節能力還與其棲息地選擇密切相關。不同種類的蛙類根據其滲透調節能力選擇了不同的生態位。例如,擁有較強滲透調節能力的蛙類往往能夠在更為乾旱或者鹽度較高的環境中生存,而滲透調節能力較弱的種類則可能限制在濕度較高的環境中。這種生理特性與生態分佈的關聯為我們理解蛙類的地理分佈和進化歷史提供了重要線索。

蛙類的滲透調節機制不僅是其生存的關鍵,也為人類在醫學和工程領域帶來了啟發。例如,研究蛙類皮膚的選擇性滲透特性,可能為開發新型的人工膜或者藥物傳遞系統提供思路。而蛙類在極端環境下的滲透調節策略,也為我們探索生物在惡劣條件下的生存機制提供了寶貴的案例。

5.2 蛙類體溫調節

蛙類作為變溫動物,其體溫調節機制與恆溫動物有顯著不同。蛙類的體溫主要受環境溫度影響,但這並不意味著它們完全受制於環境。事實上,蛙類已經進化出一系列複雜的生理和行為策略來調節體溫,以適應多變的環境條件。

蛙類的體溫調節首先依賴於行為調節。這包括選擇合適的微環境、改變體位以及調整活動時間等。許多蛙類會根據環境溫度的變化在不同的微環境之間移動。例如,在寒冷的早晨,蛙類可能會選擇陽光直射的地方來提高體溫;而在炎熱的中午,它們則可能躲在陰涼的樹葉下或潛入水中以避免過熱。

蛙類還能通過改變體位來調節熱量的吸收和散失。當需要提高體溫時,蛙類可能會採取扁平的姿勢,增加與環境接觸的表面積,以加速熱量吸收。相反,當需要降低體溫時,它們可能會豎起身體,減少與熱源的接觸。例如,澳大利亞的綠樹蛙(Litoria caerulea)在寒冷時會展開四肢,將身體緊貼在溫暖的表面上,以最大限度地吸收熱量。

某些蛙類還能通過改變皮膚顏色來調節體溫。皮膚顏色的變化不僅用於偽裝和社交,還能影響熱量的吸收和反射。例如,某些樹蛙在寒冷時會變成較深的顏色以增加熱量吸收,而在高溫時則變為較淺的顏色以反射更多熱量。這種能力被稱為生理性變色(physiological color change),是蛙類體溫調節的一個重要方面。

蛙類的體溫調節還涉及到生理機制的調整。雖然蛙類不能像哺乳動物那樣產生大量的體內熱,但它們可以通過調整新陳代謝率來影響體溫。在寒冷環境中,某些蛙類能夠短暫地提高代謝率,產生一些額外的熱量。這種機制雖然不能長期維持,但可以幫助蛙類度過短暫的低溫期。

蛙類的皮膚在體溫調節中也扮演著重要角色。蛙類的皮膚富含血管,可以通過調節皮膚血流量來控制熱量散失或吸收。當環境溫度較高時,蛙類會增加皮膚血流量,促進熱量散失;當環境溫度較低時,則會減少皮膚血流量以保存體熱。此外,蛙類還可以通過蒸發冷卻來降低體溫。它們能夠分泌皮膚黏液,通過蒸發來帶走熱量,這種機制在高溫環境中特別重要。

某些蛙類還發展出了特殊的體溫調節策略來應對極端環境。例如,生活在寒冷地區的林蛙(Rana sylvatica)能夠在體內積累大量的葡萄糖,作為一種天然的「防凍劑」。這使得它們能夠在體液部分結冰的情況下存活下來,體溫可以降到零度以下而不致死亡。這種極端的適應能力使得林蛙能夠在北美寒冷的地區生存。

另一個極端的例子是生活在沙漠環境中的蛙類。澳大利亞的水囊蛙(Cyclorana platycephala)能夠在乾旱季節鑽入地下,分泌一層黏液包裹全身,形成一個保護性的茧。在這個茧中,水囊蛙可以降低代謝率,進入一種類似休眠的狀態,這種狀態可以持續數月之久,直到雨季來臨。這種策略不僅幫助水囊蛙度過高溫乾旱的環境,還能有效調節體溫,避免過熱和脫水。

蛙類的體溫調節能力在其生命週期的不同階段也表現出顯著差異。蝌蚪階段的蛙類主要生活在水中,其體溫調節主要依賴於水溫的變化。隨著變態過程的進行,蛙類逐漸獲得了更複雜的體溫調節能力,包括行為調節和生理調節。這個過程涉及到皮膚結構的改變、新的內分泌調節機制的建立,以及行為模式的轉變。

值得注意的是,蛙類的體溫調節還與其他生理過程密切相關。例如,蛙類的免疫系統功能與體溫有關,某些病原體在特定溫度範圍內更易繁殖。因此,蛙類通過調節體溫來增強免疫防禦。這種現象被稱為「行為性發熱」(behavioral fever),已在多種蛙類中被觀察到。

蛙類的體溫調節能力還與其生態位密切相關。不同種類的蛙類根據其體溫調節能力選擇了不同的棲息地和活動模式。例如,具有較強體溫調節能力的蛙類可能更容易適應溫度變化大的環境,而體溫調節能力較弱的種類則可能限制在溫度相對穩定的環境中。這種生理特性與生態分佈的關聯為我們理解蛙類的地理分佈和進化歷史提供了重要線索。

蛙類的體溫調節機制不僅是其生存的關鍵,也為人類在生物醫學和工程領域帶來了啟發。例如,研究蛙類如何在低溫環境中保護細胞免受凍傷,可能為開發新的器官保存技術提供思路。而蛙類在高溫環境下的降溫策略,也可能為設計新型的散熱系統提供靈感。

人類活動導致的氣候變化對蛙類的體溫調節提出了新的挑戰。全球變暖可能會改變蛙類棲息地的溫度模式,這可能超出某些蛙類的體溫調節能力範圍。因此,了解蛙類的體溫調節機制不僅有助於我們理解這些生物的生理特性,還對評估和預測氣候變化對蛙類種群的影響至關重要。

5.3 蛙類的變態

蛙類的變態是一個複雜而引人入勝的生物學過程,它標誌著蛙類從完全水生的蝌蚪階段轉變為能夠在陸地生活的成體。這個過程不僅涉及外部形態的巨大變化,還包括內部器官系統的重組和生理功能的轉變。變態過程是蛙類生命週期中最為關鍵的階段之一,反映了蛙類適應不同生態環境的演化策略。

變態過程通常始於蝌蚪後期,當蝌蚪達到一定大小和發育階段時,體內的內分泌系統開始產生變化。這個過程主要受甲狀腺激素的調控,特別是三碘甲狀腺原氨酸(T3)的分泌增加觸發了一系列的形態和生理變化。除了甲狀腺激素,其他激素如皮質醇和生長激素也在變態過程中發揮重要作用。

變態的第一個可見跡象通常是後肢的出現。後肢最初以小芽的形式在蝌蚪尾部附近出現,然後逐漸發育成完整的腿。有趣的是,後肢的發育過程是漸進的,而前肢則在變態後期突然出現。這是因為前肢在早期就已經在蝌蚪的鰓蓋下發育,只是在變態後期才突破鰓蓋露出。

隨著四肢的發育,蝌蚪的尾巴開始萎縮。尾巴的萎縮過程涉及細胞程序性死亡(細胞凋亡)和組織重吸收。有趣的是,尾巴中的物質並非完全被浪費,而是被重新利用於其他器官的發育。例如,尾巴中的肌肉蛋白可能被用於發育中的四肢肌肉。

在外部形態變化的同時,蛙類的內部器官系統也在經歷巨大的重組。呼吸系統從鰓呼吸轉變為肺呼吸是最顯著的變化之一。蝌蚪的鰓逐漸退化,同時肺部開始發育。有趣的是,在這個過程中,許多蛙類還發展出了皮膚呼吸的能力,這在某些水生性強的蛙類中尤為重要。

消化系統也經歷了重大的改變。蝌蚪主要以植物性食物為主,擁有相對較長的腸道。隨著變態的進行,腸道逐漸縮短,適應成蛙以昆蟲等動物性食物為主的飲食習慣。肝臟和胰臟等消化器官也隨之改變功能,以適應新的代謝需求。

循環系統同樣經歷了重組。蝌蚪階段的心臟是二腔心臟,隨著變態過程,逐漸發展為成蛙的三腔心臟。血液循環路徑也隨之改變,以適應從水生到陸生的生活方式轉變。

骨骼肌肉系統的變化也非常顯著。蝌蚪的肌肉主要分布在尾部,用於游泳推進。隨著變態,這些肌肉被重新分配到四肢和軀幹,以支持跳躍和陸地運動。骨骼系統也從軟骨逐漸轉變為骨質,形成成蛙特有的骨骼結構。

神經系統和感官器官同樣經歷了重大變化。大腦和脊髓進一步發育,以適應更複雜的陸地生活。視覺系統從適應水下環境轉變為適應空氣中的視覺。聽覺系統也發生變化,形成了適應空氣傳播聲音的中耳結構。

值得注意的是,不同種類的蛙類在變態過程中可能表現出顯著的差異。例如,某些樹蛙的變態過程相對較快,可能只需要幾周時間。而某些大型蛙類,如牛蛙(Rana catesbeiana),其變態過程可能持續一年甚至更長時間。這種差異反映了不同蛙類適應特定生態環境的策略。

環境因素對蛙類變態過程有重要影響。例如,食物可用性、水體密度、溫度等因素都可能影響變態的時間和速度。有趣的是,某些蛙類,如墨西哥鐵蛙(Hypopachus variolosus),能夠根據環境條件調整其變態時間。在乾旱或食物匱乏的環境中,這些蛙類可能會加速變態過程,以便盡快離開不利的水環境。

某些蛙類還表現出非典型的變態模式。例如,直接發育型蛙類如所羅門群島的直接發育蛙(Platymantis sp.),其卵直接發育為小蛙,完全跳過了自由生活的蝌蚪階段。這種適應可能是為了應對缺乏適合蝌蚪生存的水體環境。

變態過程中的激素變化不僅影響形態和生理,還可能影響蛙類的行為。例如,隨著變態的進行,許多蛙類開始表現出對陸地環境的偏好,這可能與神經內分泌系統的變化有關。

蛙類的變態過程為我們提供了研究發育生物學和進化生物學的絕佳模型。通過研究蛙類如何在短時間內完成如此劇烈的形態和生理變化,科學家們不僅能夠更好地理解發育過程的調控機制,還可能為人類醫學,如組織再生和器官重建等領域提供新的思路。

此外,蛙類變態過程的敏感性使其成為環境污染的重要指示器。許多環境污染物,特別是內分泌干擾物,可能會影響蛙類的正常變態過程,導致發育異常或死亡。因此,監測蛙類的變態過程成為評估生態系統健康狀況的重要手段之一。

5.4 蛙類的呼吸機制

蛙類的呼吸機制是其生理適應中最為獨特和複雜的部分之一。作為兩棲動物,蛙類必須應對水陸兩種環境的呼吸需求,因此演化出了多樣化且高效的呼吸策略。蛙類的呼吸系統包括肺部呼吸、皮膚呼吸和口腔泵呼吸三種主要機制,這些機制相互配合,使蛙類能夠在不同環境中有效地進行氣體交換。

肺部呼吸是蛙類在陸地環境中的主要呼吸方式。蛙類的肺部結構相對簡單,通常呈現囊狀,內部有少量的肺泡。雖然結構簡單,但蛙類的肺部呼吸效率卻相當高。這主要歸功於其獨特的呼吸機制,稱為鼓式呼吸或口腔泵呼吸(buccal pumping)。由於蛙類缺乏肋骨和橫膈膜,它們無法像哺乳動物那樣通過胸腔擴張和收縮來進行呼吸。相反,蛙類利用口腔底部的肌肉運動來實現空氣的進出。

鼓式呼吸的過程大致如下:首先,蛙類張開鼻孔,降低口腔底部,使空氣通過鼻孔進入口腔。然後,蛙類關閉鼻孔,抬高口腔底部,將空氣推入肺部。呼氣時,肺部的彈性收縮將空氣排出。這個過程可以快速重複,使蛙類能夠有效地更新肺部的空氣。例如,北美豹蛙(Rana pipiens)在安靜時每分鐘可以進行約70次的鼓式呼吸。

值得注意的是,蛙類的鼓式呼吸不僅用於肺部呼吸,還在調節體溫和發聲中發揮重要作用。通過調整鼓式呼吸的頻率和深度,蛙類可以增加或減少蒸發冷卻,從而調節體溫。在發聲時,雄性蛙類利用鼓式呼吸來控制氣流通過聲帶,產生各種複雜的叫聲。

皮膚呼吸是蛙類另一個重要的呼吸機制。蛙類的皮膚薄而多血管,缺乏角質層,這使得氣體能夠直接通過皮膚進行交換。皮膚呼吸對於許多蛙類來說是必不可少的,特別是在水中或高濕度環境中。某些完全水生的蛙類,如非洲爪蟾(Xenopus laevis),甚至可以完全依賴皮膚呼吸生存。

蛙類皮膚呼吸的效率與其皮膚的濕潤度密切相關。為了保持皮膚濕潤,蛙類進化出了多種策略。許多蛙類的皮膚上分佈著大量的黏液腺,能夠分泌黏液保持皮膚濕潤。某些樹蛙,如澳大利亞綠樹蛙(Litoria caerulea),還能分泌特殊的蠟質物質來減少水分蒸發,同時不影響氣體交換。

蛙類的皮膚呼吸還與其循環系統密切相關。蛙類的皮膚下分佈著豐富的畿細血管網,這些血管能夠將氧氣直接輸送到身體各部分。有趣的是,某些蛙類能夠調節皮膚血流量來控制皮膚呼吸的效率。例如,當環境氧氣含量較低時,蛙類可能會增加皮膚血流量以提高氧氣攝取效率。

口腔呼吸是蛙類的第三種呼吸機制。蛙類的口腔和咽部富含血管,能夠直接進行氣體交換。這種呼吸方式在某些情況下特別重要,例如當蛙類需要長時間保持靜止或潛水時。通過口腔呼吸,蛙類可以在不驚動獵物或捕食者的情況下維持基本的氧氣供應。

蛙類的呼吸機制在其生命週期的不同階段會發生顯著變化。蝌蚪階段主要依賴鰓呼吸,隨著變態過程的進行,鰓逐漸退化,肺部和皮膚呼吸系統逐步發育。這個轉變過程是蛙類適應從水生到陸生環境的關鍵。

某些蛙類還發展出了特殊的呼吸適應。例如,某些樹蛙能夠通過鼻腔中的特殊結構進行呼吸,這使得它們能夠在潛入水中時仍然保持呼吸。另一個有趣的例子是肺雨蛙(Barbourula kalimantanensis),這種生活在印度尼西亞加里曼丹島快速流動的溪流中的蛙類完全沒有肺,完全依賴皮膚呼吸。這種極端的適應可能是為了減少浮力,使其能夠更好地在急流中生存。

蛙類的呼吸機制還與其他生理功能密切相關。例如,呼吸過程與酸鹼平衡的維持有關。通過調節呼吸頻率,蛙類可以影響體內二氧化碳的水平,從而調節血液pH值。此外,呼吸過程還與蛙類的發聲機制密切相關。雄性蛙類利用肺部的空氣和特殊的聲囊產生各種複雜的叫聲,這在繁殖季節尤為重要。

蛙類的多樣化呼吸機制使其能夠適應各種環境條件。例如,在乾旱環境中,蛙類可能更多地依賴肺部呼吸,並採取特殊的行為來減少水分流失。而在濕潤或水生環境中,皮膚呼吸可能成為主要的氧氣來源。這種靈活性使得蛙類能夠在從熱帶雨林到乾旱沙漠等各種棲息地中生存。

然而,蛙類的呼吸機制也使其容易受到環境污染的影響。由於皮膚的高度通透性,水體或空氣中的污染物可能直接通過皮膚進入蛙體內。這使得蛙類成為環境污染的敏感指示器,也解釋了為什麼蛙類常常是環境變化的早期受害者。

5.5 蛙類冬眠與夏眠

蛙類的冬眠和夏眠是其適應極端環境條件的重要生理機制。這兩種狀態使蛙類能夠在食物稀缺、溫度極端或環境乾燥的時期存活下來。雖然冬眠和夏眠在表面上看起來相似,但它們在生理機制和觸發因素上存在顯著差異。

冬眠是蛙類為應對寒冷氣候而進化出的生存策略。當環境溫度降低,食物變得稀缺時,許多生活在溫帶和寒帶地區的蛙類會進入冬眠狀態。冬眠過程中,蛙類的新陳代謝率大幅降低,心跳和呼吸頻率顯著減慢。例如,北美木蛙(Rana sylvatica)在冬眠時,其心跳可能從正常時的每分鐘40-50次降至每分鐘僅1-2次。

蛙類的冬眠地點因種類而異。水生性強的蛙類,如綠蛙(Rana clamitans),通常會潛入池塘或湖泊底部的淤泥中冬眠。而一些陸生蛙類,如美洲樹蛙(Hyla versicolor),則可能鑽入土壤深處或樹洞中避寒。有趣的是,某些蛙類還會選擇群體冬眠,這可能有助於減少熱量損失並提高生存率。

蛙類在進入冬眠前會進行一系列生理準備。它們會增加體內的糖原儲備,這些糖原在冬眠期間被轉化為葡萄糖,作為能量來源和天然的「防凍劑」。某些蛙類,如北美木蛙,甚至能夠忍受體液部分結冰的情況。這種極端的耐寒能力得益於它們體內高濃度的葡萄糖,可以將凝固點降低到零下幾度。

夏眠則是蛙類應對高溫乾旱環境的策略。當環境變得炎熱乾燥,水源稀缺時,某些生活在乾旱或半乾旱地區的蛙類會進入夏眠狀態。夏眠期間,蛙類同樣會降低新陳代謝率,減少水分損失,但其生理機制與冬眠有所不同。

澳大利亞的水囊蛙(Cyclorana platycephala)是夏眠適應的典型代表。當乾季來臨時,水囊蛙會鑽入地下,分泌一層特殊的黏液包裹全身,形成一個保護性的茧。這個茧不僅能夠保護蛙類免受乾燥,還能阻擋潛在的捕食者。水囊蛙可以在這種狀態下存活長達幾年之久,直到雨季來臨,地面積水喚醒它們。

非洲牛蛙(Pyxicephalus adspersus)展示了另一種有趣的夏眠策略。這種蛙類會在地下挖掘一個小室,並分泌一種角蛋白質構成的保護層,將自己完全包裹起來。這層保護膜不僅能夠防止水分流失,還允許氣體交換,使蛙類能夠在地下維持最低限度的呼吸。

蛙類在進入夏眠狀態前也會進行生理準備。它們會盡可能多地攝取食物,積累脂肪儲備。同時,它們的新陳代謝會發生改變,開始產生尿素作為主要的代謝產物。尿素在體內積累可以幫助降低水分流失,同時作為一種渦透調節物質,幫助維持細胞的正常功能。

值得注意的是,並非所有的蛙類都會進行典型的冬眠或夏眠。生活在熱帶地區的蛙類可能全年活躍,不需要長期的休眠狀態。而某些生活在溫帶地區的蛙類,如北美豹蛙(Rana pipiens),雖然會在冬季減少活動,但並不進入完全的冬眠狀態。這種策略被稱為「冬眠」(brumation),是爬行動物和兩棲動物特有的一種低活動狀態。

蛙類的冬眠和夏眠狀態可以被環境因素打斷。例如,如果冬季出現異常暖和的天氣,某些蛙類可能會短暫醒來活動。同樣,如果乾季期間出現降雨,夏眠的蛙類可能會被喚醒。這種靈活性使得蛙類能夠最大限度地利用有利的環境條件。

蛙類從冬眠或夏眠中甦醒的過程也是一個複雜的生理過程。它們需要迅速提高新陳代謝率,恢復正常的心跳和呼吸頻率。同時,它們還需要排出在休眠期間積累的代謝產物。對於冬眠的蛙類來說,它們還需要處理體內高濃度的葡萄糖。這個過程通常需要幾個小時到幾天的時間。

蛙類的冬眠和夏眠能力在其生命週期的不同階段可能有所不同。通常,成年蛙類比幼體有更強的耐受能力。這可能是因為成年個體有更多的能量儲備,以及更發達的生理調節機制。

氣候變化對蛙類的冬眠和夏眠行為產生了顯著影響。全球變暖可能導致某些地區的冬季變短或變暖,這可能影響蛙類的冬眠時機和持續時間。同樣,極端天氣事件的增加,如長期乾旱,可能迫使更多蛙類進入夏眠狀態,或延長夏眠時間。這些變化可能對蛙類的生存和繁殖產生深遠影響。

研究蛙類的冬眠和夏眠機制不僅有助於我們理解這些生物的生存策略,還可能為人類醫學帶來啟發。例如,了解蛙類如何在體液部分結冰的情況下生存,可能為開發新的器官保存技術提供思路。同樣,研究蛙類如何在長期缺水的情況下維持生理功能,可能為治療某些人類疾病提供新的思路。

6. 蛙類行為與溝通

蛙類的行為與溝通是一個豐富多彩的研究領域,展現了這些兩棲動物的複雜性和適應能力。在蛙類的世界中,聲音是最主要的交流方式。雄蛙通過發出獨特的叫聲來吸引雌蛙、宣示領地或警告同類。這些聲音不僅在頻率和音調上各不相同,還能傳達特定的信息。例如,某些樹蛙物種能夠通過改變其叫聲的音調來表達不同的訊息,如求偶或警戒。

除了聲音,視覺信號也在蛙類的溝通中扮演重要角色。許多蛙物種具有鮮艷的體色或特殊的斑紋,這些不僅用於偽裝,還可作為吸引異性或警告捕食者的信號。一些樹蛙甚至能夠迅速改變體色來適應不同的情況。

社會行為在蛙類中也十分普遍。某些物種會形成繁殖聚集,雄蛙們在水域邊緣排成一列,爭相吸引雌蛙的注意。領域行為是另一個有趣的方面,特別是在繁殖季節,雄蛙會積極地保衛自己的區域,通過叫聲或身體接觸來驅趕入侵者。

人類對蛙鳴的解讀和研究也是一個引人入勝的話題。科學家們通過分析蛙鳴的頻率、持續時間和模式,不僅能識別不同的物種,還能評估種群的健康狀況和環境變化。這種研究對於生態監測和保育工作具有重要意義,使我們能更好地理解和保護這些獨特的生物。

6.1 蛙類發聲與聲學交流

蛙類的發聲與聲學交流是一個引人入勝的研究領域,展現了這些兩棲動物驚人的多樣性和適應能力。在蛙類的世界中,聲音不僅是一種簡單的交流方式,更是一種複雜的生存策略和演化成果。

蛙類發聲的核心機制涉及一個稱為鳴囊的特殊結構。這是一個位於喉部或口角的薄膜囊,可以迅速膨脹和收縮。當蛙類將空氣從肺部擠壓到鳴囊時,就會產生聲音。不同物種的鳴囊大小、形狀和位置各不相同,這直接影響了它們所能發出的聲音類型。

蛙類的叫聲在頻率、音調、節奏和複雜性上都有巨大的變化。有些物種發出簡單的單音調鳴叫,而其他物種則能產生複雜的多音節叫聲。例如,台灣特有種莫氏樹蛙(Rhacophorus moltrechti)的叫聲就像是一連串的「嘰-嘰-嘰」,而面天樹蛙(Kurixalus idiootocus)的叫聲則更像是「咯-咯-咯」的連續音。

蛙類發聲的主要目的之一是求偶。雄蛙通過發出獨特的叫聲來吸引雌蛙。這些叫聲不僅傳達了物種的身份,還可能包含個體的特質信息,如體型、健康狀況或基因品質。研究發現,某些物種的雌蛙能夠根據雄蛙叫聲的特定特徵來選擇配偶。例如,在某些樹蛙物種中,雌蛙偏好頻率較低的叫聲,因為這通常表示雄蛙體型較大或年齡較長,可能擁有更好的基因。

除了求偶,蛙類的叫聲還有其他重要功能。領域宣示是其中之一,雄蛙通過發聲來標記和維護自己的領地。當其他雄蛙靠近時,領地擁有者會發出警告性的叫聲。如果入侵者不退卻,可能會導致聲音對峙,有時甚至演變成身體衝突。

警戒叫聲是另一種重要的聲音交流方式。當察覺到危險時,某些蛙類會發出特殊的警戒聲,提醒同類注意潛在的威脅。這種行為不僅保護了個體,也增加了種群的整體生存機會。

蛙類的聲學交流還展現了令人驚嘆的適應性。在嘈雜的環境中,如瀑布附近或熱鬧的蛙類合唱中,某些物種已經演化出特殊的策略來確保其信息能被有效傳遞。例如,有些蛙類會在其他蛙類叫聲的間隙發聲,以避免信號被掩蓋。還有一些物種能夠調整其叫聲的頻率或音量,以適應不同的聲學環境。

蛙類的發聲行為還受到多種環境因素的影響。溫度、濕度、季節甚至月相都可能影響蛙類的叫聲特徵和發聲頻率。例如,在溫暖的夜晚,蛙類通常更為活躍,叫聲也更頻繁。這種對環境條件的敏感性使得蛙類成為生態變化的優秀指示器。

有趣的是,某些蛙類已經演化出非聲音的交流方式,特別是在噪音較大的環境中。例如,一些生活在湍急溪流旁的蛙類物種會使用視覺信號,如揮動腳掌或膨脹喉部,來吸引異性或警告同類。這種行為適應展示了演化的創造力和蛙類的適應能力。

人類對蛙類聲音的研究和應用也是一個迷人的領域。科學家們使用高科技錄音設備和聲譜分析軟件來研究蛙鳴,這不僅有助於物種識別和種群監測,還能幫助我們了解環境變化對蛙類的影響。例如,通過長期監測某一地區的蛙鳴,研究人員可以追蹤物種組成的變化,評估棲息地質量,甚至預測某些環境問題。

此外,蛙類的發聲機制也啟發了一些技術創新。例如,工程師們研究蛙類如何在水下發聲,以開發更好的水下通訊設備。蛙類獨特的發聲方式也為音樂家和聲音藝術家提供了靈感,創造出融合自然音色的新型音樂作品。

然而,人類活動對蛙類的聲學交流造成了一些負面影響。噪音污染、棲息地破壞和氣候變化都可能干擾蛙類的正常發聲和交流。例如,城市噪音可能掩蓋蛙類的叫聲,減少它們成功繁殖的機會。這提醒我們需要在發展過程中考慮到野生動物的需求,採取措施減少人類活動對自然生態系統的干擾。

蛙類的發聲與聲學交流不僅是一個豐富的科學研究領域,也是自然界中一個迷人的聲音景觀。從單調的「呱呱」聲到複雜的旋律性鳴叫,蛙類用它們的聲音譜寫著地球上最古老和最動聽的自然交響曲之一。理解和欣賞這種交流方式,不僅能增進我們對這些兩棲動物的認識,還能加深我們對整個生態系統複雜性和脆弱性的理解。

6.2 蛙類視覺信號

蛙類的視覺信號是一個引人入勝的研究領域,展示了這些兩棲動物在溝通和適應方面的驚人能力。儘管蛙類以其鳴叫聲而聞名,但它們的視覺信號同樣複雜多樣,在種內和種間交流中扮演著重要角色。

蛙類的視覺信號主要通過體色、體型和行為模式來表現。體色是最顯著的視覺特徵之一,不同物種呈現出豐富多彩的色彩組合。這些色彩不僅有助於偽裝,還可作為警告信號或求偶展示。例如,箭毒蛙(Dendrobatidae)家族以其鮮艷的體色而聞名,這些明亮的紅色、黃色或藍色不僅美麗,還向潛在捕食者傳達了毒性警告。相反,一些樹蛙物種則擁有綠色或褐色的保護色,能完美融入周圍環境。

有趣的是,某些蛙類物種能夠根據環境或生理狀態改變體色。這種現象稱為生理性變色,是一種重要的視覺信號機制。例如,一些樹蛙能在數分鐘內從亮綠色變為深褐色,以適應不同的背景或光照條件。這種能力不僅有助於躲避捕食者,還可能在種內交流中發揮作用,如表達壓力或準備繁殖的狀態。

蛙類的體型和姿態也是重要的視覺信號。在求偶季節,許多物種的雄性會採取特定的姿勢來吸引雌性或威嚇競爭對手。例如,某些樹蛙物種的雄性會膨脹喉部,形成一個明顯的聲囊,不僅用於發聲,還作為視覺展示。有些地棲蛙類則會抬高身體,展示胸部或腹部的鮮艷色彩,這種行為既是求偶信號,也可能是對其他雄性的威脅展示。

蛙類的眼睛也是視覺信號的重要組成部分。許多物種擁有大而明亮的眼睛,不同的虹膜顏色和圖案可能傳達物種特異性信息。一些研究表明,眼睛的大小和顏色可能與個體的健康狀況和吸引力相關,影響配偶選擇。

在某些蛙類物種中,腳部的顏色和圖案也是重要的視覺信號。例如,一些生活在湍急溪流中的蛙類會有鮮艷的腳蹼,當它們在水中游動時,這些顏色會引起注意,可能用於種內識別或求偶展示。

蛙類還通過特定的行為模式來傳遞視覺信號。例如,許多物種的雄性會進行所謂的「踏腳舞」,即快速抬起和放下後腿,這種行為既可以吸引雌性,也可能用於驅趕入侵者。另一種常見的視覺行為是「點頭」,蛙類通過快速上下移動頭部來傳達各種信息,如領域宣示或求偶意圖。

在一些噪音較大的環境中,如瀑布附近或熱鬧的蛙類聚集地,視覺信號變得尤為重要。在這些情況下,聲音可能被環境噪音掩蓋,因此一些蛙類物種演化出更依賴視覺信號的交流方式。例如,某些生活在山溪旁的蛙類會通過誇張的腳部動作或身體姿態來吸引異性,這種適應展示了蛙類在不同環境中的交流靈活性。

蛙類的視覺信號還與其生活環境密切相關。樹棲物種通常擁有更鮮艷的顏色和更複雜的視覺展示行為,這可能與它們在樹冠層中需要更顯眼的信號有關。相比之下,地棲或水生物種的視覺信號可能更加微妙,更多地依賴於姿態和行為而非顏色。

值得注意的是,蛙類的視覺信號並非孤立存在,而是與其他感官信號緊密結合。例如,許多物種的雄性在發出求偶鳴叫的同時,會膨脹喉囊或採取特定姿勢,形成一個多感官的信號組合。這種綜合信號可能比單一的聲音或視覺信號更有效地傳達信息。

蛙類視覺信號的研究對於理解它們的行為生態學和演化生物學具有重要意義。通過研究不同物種的視覺信號,科學家們可以了解環境因素如何塑造交流策略,以及這些信號如何影響種群動態和物種形成過程。例如,某些近緣物種可能主要通過視覺信號的差異來維持物種界限,防止雜交。

此外,蛙類的視覺信號研究還為生態保護提供了重要信息。由於許多蛙類物種對環境變化非常敏感,它們的視覺信號可能會因環境壓力而改變。例如,棲息地破壞或污染可能導致某些物種的體色變得暗淡,或改變其正常的行為模式。因此,監測蛙類的視覺信號可以作為評估生態系統健康的一個重要指標。

人類活動對蛙類視覺信號的影響也是一個值得關注的問題。光污染可能干擾夜行性蛙類的正常視覺交流,而棲息地改變可能影響背景與蛙類體色的對比度,降低視覺信號的有效性。理解這些影響對於制定有效的保護策略至關重要。

蛙類的視覺信號不僅是科學研究的對象,也是自然愛好者和攝影師的靈感來源。這些豐富多彩、形態各異的生物為我們展示了大自然的創造力和多樣性。通過觀察和記錄蛙類的視覺信號,我們不僅能增進對這些迷人生物的了解,還能加深對生態系統複雜性的認識。

6.3 蛙類社會行為

蛙類的社會行為是一個複雜而迷人的的研究領域,展現了這些兩棲動物令人驚訝的社交能力和行為多樣性。儘管蛙類通常被認為是相對獨立的生物,但許多物種實際上具有豐富的社會互動和組織結構。

繁殖季節是蛙類社會行為最為活躍和複雜的時期。在這個時候,許多物種會形成大規模的繁殖聚集,這種現象被稱為「蛙類合唱團」。在這些聚集中,雄性蛙類會聚集在水域附近,發出響亮的求偶鳴叫。這種行為不僅吸引雌性,也形成了一種臨時的社會結構。例如,在某些樹蛙物種中,雄性會在樹枝或葉子上排成一列,形成所謂的「合唱線」。這種排列不是隨機的,而是遵循一定的社會等級制度,其中較大或更有經驗的雄性通常佔據更有利的位置。

在這些繁殖聚集中,蛙類展現出複雜的社會互動。雄性之間可能會發生競爭和衝突,包括聲音對抗和身體接觸。有趣的是,某些物種已經演化出降低衝突的策略。例如,有些蛙類會通過改變叫聲的音調或節奏來表明自己的體型或競爭能力,從而避免不必要的身體衝突。

某些蛙類物種還表現出令人驚訝的協作行為。例如,南美的負子蛙(Ates obstetricans)展示了雄性之間的合作育幼行為。在這個物種中,多個雄性會共同照顾一窩卵,輪流將卵串纏繞在後腿上並保持濕潤,直到它們孵化。這種行為不僅增加了後代的存活機會,還形成了一種獨特的社會結構。

蛙類的領域行為也是其社會行為的重要組成部分。許多物種的雄性會建立和守衛自己的領地,特別是在繁殖季節。這種行為涉及複雜的社會互動,包括聲音警告、視覺展示和身體接觸。有趣的是,某些物種的領域大小和品質與個體的社會地位密切相關。優勢個體通常能夠佔據和守衛更大、更優質的領地。

值得注意的是,某些蛙類物種表現出類似於哺乳動物的社會行為。例如,委內瑞拉的利特爾樹蛙(Dendropsophus ebraccatus)被發現具有類似家庭結構的社會組織。在這個物種中,成對的雄性和雌性會長期共同生活,共同防衛領地和照顧後代。這種行為挑戰了我們對兩棲動物社會結構的傳統理解。

蛙類的社會行為還包括集體防禦機制。某些物種在面對捕食者時會採取群體行動。例如,一些樹蛙物種會在感知到威脅時集體發出警戒叫聲,這種行為不僅保護了個體,還增強了整個群體的生存機會。

在非繁殖季節,許多蛙類物種也表現出有趣的社會行為。例如,某些樹蛙物種會形成小型的社交群體,共同棲息在樹洞或葉片下。這種行為可能有助於調節體溫、減少水分損失,並提供額外的保護。

蛙類的社會學習也是一個新興的研究領域。儘管長期以來認為兩棲動物缺乏複雜的學習能力,但最近的研究表明,某些蛙類物種能夠通過觀察同類來學習新的行為。例如,有研究發現,某些樹蛙能夠通過觀察其他個體的跳躍行為來學習避開危險。

蛙類的親代照顧行為是其社會行為中特別引人注目的一面。雖然大多數蛙類並不提供直接的親代照顧,但有些物種表現出令人驚訝的育幼行為。例如,毒箭蛙(Dendrobates)家族的一些物種會將蝌蚪背負到安全的水域。在這個過程中,成體不僅要定期為蝌蚪提供營養,還要保護它們免受捕食者的侵害。這種行為不僅增加了後代的存活率,還形成了一種獨特的親子社會關係。

蛙類的求偶行為也展現了複雜的社會互動。除了常見的鳴叫和視覺展示,某些物種還發展出了獨特的求偶儀式。例如,有些樹蛙物種的雄性會進行所謂的「蛙式舞蹈」,這種行為包括特定的身體動作和節奏,用以吸引雌性的注意。這種複雜的求偶行為不僅是一種社會互動,還可能是雌性評估潛在配偶品質的一種方式。

蛙類的群體動態也是社會行為研究的重要方面。在某些物種中,個體之間存在明顯的等級制度。這種等級結構可能基於體型、年齡或經驗,並影響個體在繁殖、覓食和棲息地選擇等方面的機會。了解這些社會結構對於理解蛙類種群動態和演化過程至關重要。

值得一提的是,蛙類的社會行為還受到環境因素的強烈影響。例如,棲息地破碎化可能改變蛙類的社會互動模式,影響它們的繁殖成功率和種群結構。同樣,氣候變化也可能影響蛙類的活動模式和社會行為,進而影響整個生態系統的平衡。

人類活動對蛙類社會行為的影響也是一個值得關注的問題。例如,光污染可能干擾夜行性蛙類的正常社交活動,而噪音污染可能影響它們的聲音交流。了解這些影響對於制定有效的保護策略至關重要。

研究蛙類的社會行為不僅有助於我們更好地理解這些迷人的生物,還為我們提供了洞察生態系統複雜性的窗口。通過觀察和分析蛙類的社會互動,我們可以更深入地理解生物多樣性的價值和生態系統的脆弱性。這些知識對於制定有效的保護策略和管理計劃至關重要,尤其是在面對全球環境變化的背景下。

6.4 蛙類領域行為

蛙類的領域行為是一個複雜而引人入勝的研究領域,展現了這些兩棲動物在生態適應和社會互動方面的獨特性。領域行為在蛙類中普遍存在,但其表現形式和強度因物種、性別、季節和環境條件而異。

領域行為最常見於雄性蛙類,特別是在繁殖季節。這種行為的主要目的是確保獲得和控制優質的繁殖資源,如適合產卵的水域或有利的鳴叫位置。通過建立和維護領地,雄性蛙類可以增加吸引雌性和成功繁殖的機會。

蛙類建立領地的方式多種多樣。聲音是最常見且最有效的領域宣示方式。雄性蛙類會發出特定的領域叫聲,這種叫聲不僅用於吸引雌性,也向其他雄性傳達「此地已有主人」的信息。例如,在台灣常見的盤古蟾蜍(Bufo bankorensis)中,雄性會發出持續的低沉叫聲來標記其領地。這種叫聲的頻率和強度可能會根據潛在入侵者的接近程度而改變。

視覺信號也在蛙類的領域行為中扮演重要角色。許多物種會採取特定的姿勢或展示行為來宣示領地。例如,某些樹蛙物種會膨脹喉囊或採取高姿態的身體姿勢來增加自身的視覺體積,從而顯得更具威脅性。這種行為不僅用於威嚇其他雄性,也可能是向雌性展示自身實力的一種方式。

物理接觸是蛙類領域行為中最直接但也最具風險的形式。當聲音和視覺警告無效時,雄性蛙類可能會發生身體衝突。這種衝突可能包括推擠、抓撓,甚至是摔跤式的搏鬥。例如,在某些大型蛙類物種中,雄性間的領域衝突可能會演變成激烈的身體接觸,有時甚至導致輕微的傷害。

蛙類的領域大小和品質通常與個體的特徵密切相關。較大、更健康或更有經驗的雄性往往能夠獲得和維護更大、更優質的領地。這種領地質量的差異直接影響繁殖成功率,因為優質領地通常意味著更好的產卵場所或更有利的鳴叫位置。

有趣的是,某些蛙類物種展現出靈活的領域策略。例如,在資源豐富的地區,領地可能相對較小且密集;而在資源稀缺的地區,領地可能更大且分散。這種適應性策略允許蛙類根據環境條件優化其繁殖機會。

蛙類的領域行為還受到時間因素的影響。在許多物種中,領域行為主要集中在繁殖季節。然而,某些物種可能全年維護領地,特別是那些棲息在穩定環境中的物種。例如,某些生活在熱帶雨林中的樹蛙可能全年都在維護其領地,這些領地不僅用於繁殖,也作為重要的覓食和休息區域。

值得注意的是,雖然領域行為在雄性中最為常見,但某些物種的雌性也表現出領域行為。這種情況通常出現在資源有限或繁殖機會稀缺的環境中。例如,在某些高山湖泊中生活的蛙類物種,由於適合產卵的地點有限,雌性可能會為這些稀缺資源而競爭並建立臨時領地。

蛙類的領域行為還涉及複雜的決策過程。個體需要權衡維護領地的成本和收益。守衛領地需要消耗能量,可能增加被捕食的風險,但同時也提供了繁殖和資源獲取的機會。因此,蛙類已經演化出精細的機制來評估威脅程度並做出相應反應。例如,某些物種能夠通過入侵者的叫聲來判斷其體型和威脅程度,並據此決定是否進行積極防禦。

人類活動對蛙類的領域行為產生了重大影響。棲息地破碎化和污染可能改變可用的領地資源,迫使蛙類改變其領域行為模式。例如,在城市化地區,適合繁殖的水域可能變得稀缺,導致領域競爭加劇。此外,噪音污染可能干擾蛙類的聲音通訊,影響其維護領地的能力。

氣候變化也對蛙類的領域行為產生深遠影響。溫度和降水模式的改變可能影響蛙類的活動週期和繁殖時間,進而影響其領域行為的表現。例如,在某些地區,由於氣候變暖,繁殖季節可能提前或延長,改變了傳統的領域建立和維護模式。

研究蛙類的領域行為不僅有助於我們理解這些迷人的生物的生態學和行為學,還為保護工作提供了重要見解。通過了解蛙類如何選擇和維護領地,保護生物學家可以更好地設計和管理保護區,確保為不同物種提供適當的棲息環境。

此外,蛙類的領域行為研究還為我們提供了研究動物社會行為演化的寶貴模型。由於蛙類在演化樹上的位置,研究它們的行為可以幫助我們理解更複雜社會行為的起源和發展。

蛙類領域行為的研究方法也在不斷進步。除了傳統的觀察和記錄方法,研究人員現在還使用先進的技術,如聲音分析軟件、微型GPS追蹤器和紅外相機,來詳細記錄和分析蛙類的領域行為。這些技術使我們能夠更深入地了解蛙類如何在時間和空間上使用其領地。

領域行為在蛙類的生活史中扮演著核心角色,影響其繁殖成功、資源獲取和種群動態。隨著我們對這一行為的理解不斷深入,我們不僅能更好地欣賞這些兩棲動物的複雜性,還能為其保護提供更有力的科學依據。在面對全球環境變化的背景下,這些知識對於制定有效的保護策略和管理計劃至關重要。

6.5 蛙鳴與人類解讀

蛙鳴是大自然中最引人注目的聲音之一,長期以來一直吸引著人類的興趣和好奇。蛙類發出的各種聲音不僅是它們之間交流的重要方式,也為人類提供了豐富的生態信息和文化意涵。隨著科技的進步和研究方法的改進,人類對蛙鳴的解讀和理解也在不斷深化,揭示了這些兩棲動物聲音世界的複雜性和多樣性。

蛙鳴的主要功能是用於種內交流,特別是在求偶和領域宣示方面。每個物種都有其獨特的叫聲,這使得科學家能夠通過聲音來識別不同的蛙類。例如,台灣特有種的莫氏樹蛙(Rhacophorus moltrechti)發出的是一種類似「嘰-嘰-嘰」的連續短促叫聲,而盤古蟾蜍(Bufo bankorensis)則發出持續的低沉鳴叫。這些獨特的聲音特徵不僅幫助蛙類識別同類,也為人類研究者提供了寶貴的識別工具。

人類對蛙鳴的解讀經歷了從直觀感受到科學分析的過程。在早期,人們主要依靠耳朵和經驗來識別不同的蛙類叫聲。隨著錄音技術的發展,科學家們開始系統地記錄和分析蛙鳴。現代聲譜分析技術的應用,使得研究人員能夠精確地測量蛙鳴的各種聲學參數,如頻率、音調、節奏和持續時間。這些數據不僅用於物種識別,還能揭示蛙類個體的特徵,如體型、年齡和健康狀況。

蛙鳴分析在生態監測中扮演著重要角色。通過長期記錄和分析特定區域的蛙鳴,科學家們可以追蹤蛙類種群的變化趨勢,評估棲息地質量,甚至預測環境變化。例如,某些蛙類對環境污染特別敏感,它們叫聲的變化或消失可能是水質惡化的早期警示信號。在氣候變化研究中,蛙類的繁殖叫聲時間可以作為季節變化的指標,幫助科學家們追蹤全球變暖對生態系統的影響。

人類對蛙鳴的解讀還涉及文化和民俗方面。在許多文化中,蛙鳴被視為天氣變化的預兆。例如,在台灣的民間傳說中,蛙類大量鳴叫常被解讀為即將下雨的徵兆。雖然這種解讀可能不完全準確,但反映了人類長期觀察自然的結果,也體現了蛙類在人類文化中的重要地位。

隨著城市化的推進,蛙鳴在某些地區變得越來越稀少。這種變化引發了人們對聲景(soundscape)保護的關注。聲景生態學家們開始研究如何保護和恢復自然聲音環境,其中蛙鳴是重要的組成部分。在一些地區,人們甚至開展了「蛙鳴導覽」活動,旨在提高公眾對這些聲音及其生態價值的認識。

近年來,人工智能和機器學習技術的應用為蛙鳴研究帶來了新的機遇。研究人員開發了能夠自動識別和分類蛙鳴的算法,大大提高了數據處理的效率和準確性。這些技術使得大規模、長期的蛙類聲音監測成為可能,為生態研究和保護工作提供了強有力的工具。

蛙鳴的研究還涉及聲音傳播和感知的物理學原理。科學家們發現,不同物種的蛙類已經進化出適應特定環境的發聲和聽覺機制。例如,生活在湍急溪流旁的蛙類往往具有更高頻率的叫聲,以便在嘈雜的背景中傳播。理解這些適應性特徵有助於我們更好地解讀蛙鳴在不同生態環境中的功能和意義。

人類對蛙鳴的解讀還延伸到了行為生態學領域。通過分析蛙鳴的細微變化,研究人員可以推斷出蛙類的情緒狀態和社會互動。例如,某些物種在面對捕食者時會發出特殊的警戒叫聲,而在競爭激烈的繁殖季節,雄性蛙類的叫聲可能會變得更加頻繁和響亮。

蛙鳴研究還為生物聲學技術的發展提供了靈感。工程師們研究蛙類如何在嘈雜的環境中有效傳遞聲音信息,並將這些原理應用於改進人類的通信技術。例如,某些水下通信系統的設計就借鑒了蛙類在水中傳播聲音的機制。

在教育領域,蛙鳴為環境教育提供了生動的教學素材。許多學校和自然教育中心開展「夜間蛙類觀察」活動,讓學生通過聆聽和識別蛙鳴來了解生物多樣性和生態系統。這種直接的聽覺體驗往往能激發學生對自然科學的興趣,培養他們的生態意識。

然而,人類活動對蛙類的聲音交流產生了顯著影響。噪音污染、棲息地破壞和氣候變化都可能干擾蛙類的正常鳴叫行為。研究表明,在城市環境中,蛙類可能不得不改變其叫聲的頻率或強度以適應背景噪音。這種適應雖然有助於蛙類在短期內維持交流,但可能對其長期生存和繁衍產生不利影響。

蛙鳴研究也為生物多樣性保護提供了重要依據。通過分析特定地區的蛙鳴多樣性,科學家們可以評估該地區的生態健康狀況。在一些生物多樣性熱點地區,蛙鳴監測已經成為評估保護效果的重要指標之一。

7. 蛙類繁殖與生活史

蛙類的繁殖與生活史展現了自然界中最為迷人的的生物過程之一。這些兩棲動物採用多樣化的繁殖策略,適應不同的環境條件。大多數蛙類採用外部受精,雌性在水中產卵,雄性同時釋放精子。然而,一些物種發展出獨特的繁殖方式,如樹蛙將卵產在樹葉上,或負子蛙將卵攜帶在背上。

蛙類的生活史通常包括卵、蝌蚪和成體三個階段。每個階段都面臨不同的生存挑戰和選擇壓力。卵期是最脆弱的階段,容易受到捕食和環境因素的影響。蝌蚪階段經歷戲劇性的的形態變化,從水生到適應陸地生活。這個變態過程涉及複雜的生理和形態學變化,包括發展肺部、吸收尾部和改變消化系統。

某些蛙類物種表現出特殊的親代照顧行為。例如,毒箭蛙會將蝌蚪背負到安全的水域,並定期餵食未受精的卵。這種行為大大提高了後代的存活率。蛙類的繁殖季節和生活史時機往往與環境條件密切相關,如溫度、降雨和食物可用性。了解這些繁殖和生活史策略對於蛙類保護和生態系統管理至關重要,尤其是在面對棲息地破壞和氣候變化的背景下。

7.1 蛙類交配系統

蛙類的交配系統展現了自然界中令人驚嘆的多樣性和適應性,反映了這些兩棲動物在不同環境中繁衍後代的策略。蛙類的交配系統主要可分為幾種類型,每種類型都有其獨特的特徵和生態意義。

最常見的蛙類交配系統是爆發式繁殖。在這種系統中,大量的雄性和雌性在短時間內聚集在特定的繁殖地點,通常是在雨季開始或特定的環境條件出現時。這種繁殖方式在許多池塘繁殖的蛙類中很常見,如台灣的盤古蟾蜍(Bufo bankorensis)。在爆發式繁殖中,競爭非常激烈,雄性通常會試圖抱住任何接近的個體,有時甚至會形成多雄抱對(multiple amplexus)的情況。這種繁殖策略雖然看似混亂,但能確保大量的卵同時受精,從而增加種群的整體繁殖成功率。

另一種常見的交配系統是延長型繁殖。在這種系統中,繁殖季節持續較長時間,可能延續數週甚至數月。這種繁殖方式通常見於樹蛙和一些生活在穩定環境中的蛙類物種。例如,台灣特有種莫氏樹蛙(Rhacophorus moltrechti)就採用這種繁殖策略。在延長型繁殖系統中,雄性通常會建立和防衛領地,通過鳴叫吸引雌性。這種系統允許雌性有更多時間和機會選擇理想的配偶,從而可能提高後代的質量。

某些蛙類物種表現出一夫多妻制(pogyny)的交配系統。在這種系統中,少數優勢雄性會與多個雌性交配。這種策略通常出現在資源分佈不均或雄性之間存在顯著質量差異的情況下。例如,某些大型蛙類物種中,體型較大或佔據更優質領地的雄性往往能吸引更多雌性。

相對罕見但同樣有趣的是一妻多夫制(poandry)交配系統。在這種系統中,一個雌性會與多個雄性交配。這種策略可能出現在雌性稀少或環境條件不穩定的情況下。例如,某些生活在乾旱地區的蛙類物種中,雌性可能會與多個雄性交配以確保受精成功率。

一些蛙類物種展現出近似於一夫一妻制(monogamy)的行為。雖然真正的終生一夫一妻制在蛙類中極為罕見,但某些物種會在一個繁殖季節內保持配對關係。這種行為通常與特殊的繁殖需求或親代照顧有關。例如,某些樹蛙物種會共同選擇和準備產卵場所,並在整個繁殖季節中保持親密關係。

有趣的是,某些蛙類物種表現出混合型的交配系統。例如,在同一個種群中,可能同時存在爆發式繁殖和延長型繁殖的個體。這種策略的多樣性可能是對不同環境條件和機遇的適應。

蛙類的交配系統還涉及複雜的求偶行為。在許多物種中,雄性通過發出特定的求偶鳴叫來吸引雌性。這些叫聲不僅用於物種識別,還可能傳達個體的質量信息。例如,某些樹蛙物種的雌性能夠根據雄性叫聲的頻率和持續時間來評估其體型和體能狀況。

除了聲音,視覺信號在某些蛙類的交配系統中也扮演重要角色。一些物種的雄性會展示鮮艷的體色或特殊的身體姿態來吸引雌性。例如,某些樹蛙物種的雄性會膨脹喉囊或展示鮮艷的側面體色來增加自身的吸引力。

在某些蛙類物種中,化學信號也參與交配系統。雄性可能會釋放特定的信息素來吸引雌性或標記領地。這種交流方式在水生環境中特別有效,可以在視覺和聽覺受限的情況下傳遞信息。

蛙類的交配系統還受到環境因素的強烈影響。例如,在資源豐富的環境中,可能出現更多的一夫多妻制或延長型繁殖系統。而在資源稀缺或環境不穩定的地區,爆發式繁殖可能更為普遍。氣候變化和棲息地破壞等因素也可能導致蛙類交配系統的改變,進而影響種群的繁殖成功率和長期生存。

研究蛙類的交配系統不僅有助於我們理解這些迷人的生物的生態和演化,還為保護工作提供了重要的科學基礎。通過了解不同物種的繁殖需求和策略,保護生物學家可以更好地設計和管理保護區,確保為不同的繁殖系統提供適當的環境條件。

此外,蛙類交配系統的研究還為我們提供了理解動物行為演化的寶貴見解。通過比較不同物種和種群的交配策略,我們可以探索環境因素、遺傳基礎和演化壓力如何塑造動物的繁殖行為。

隨著研究技術的進步,如基因分析和遠程追蹤,科學家們能夠更深入地研究蛙類的交配系統。這些新方法使我們能夠精確地確定親子關係,追蹤個體的繁殖歷史,並在更大的時空尺度上理解蛙類的繁殖動態。

7.2 蛙類繁殖策略

蛙類的繁殖策略展現了自然界中令人驚嘆的多樣性和創新性,反映了這些兩棲動物在數百萬年演化過程中對不同環境的適應。這些策略涵蓋了從卵的產生到後代的照顧等各個方面,每種策略都有其獨特的生態意義和演化背景。

最常見的蛙類繁殖策略是水生卵繁殖。在這種策略中,雌蛙在水中產下大量的卵,通常以卵團或卵串的形式。這些卵被一種特殊的凝膠物質包裹,既能保護卵不被捕食,又能保持適當的濕度。例如,台灣常見的盤古蟾蜍(Bufo bankorensis)就採用這種策略,在淺水區產下長長的卵串。這種大量產卵的策略雖然看似簡單,但實際上是對高死亡率的一種適應。由於卵和蝌蚪面臨著來自捕食者和環境的多種威脅,大量產卵能確保至少有一部分後代存活下來。

與水生卵策略相對的是陸生卵繁殖策略。某些蛙類物種選擇將卵產在陸地上,通常是在潮濕的環境中,如苔蘚、落葉或樹洞中。這種策略的優點是可以避免水中的許多捕食者,但也面臨著乾燥的風險。採用這種策略的蛙類通常會有特殊的適應,如產生更具彈性的卵殼或選擇特別潮濕的微環境。例如,某些樹蛙物種會將卵產在懸掛在水面上的葉子上,既避免了水中捕食者,又確保了蝌蚪孵化後能夠直接掉入水中。

泡沫巢繁殖是另一種獨特的策略。在這種策略中,蛙類會在水邊或樹上製造一個由泡沫組成的巢。雌蛙在產卵過程中會分泌一種特殊的蛋白質,當這種蛋白質與空氣接觸並被攪拌時,就會形成泡沫。卵被包裹在這些泡沫中,既能得到保護,又能保持濕潤。這種策略特別適合在乾旱或半乾旱地區繁殖的蛙類。泡沫巢不僅能保護卵免受捕食和乾燥,還能提供一個穩定的溫度環境。

一些蛙類物種採用了背負式繁殖策略。在這種策略中,成體(通常是雄性)會將受精卵或發育中的蝌蚪背在背上。這種策略提供了極高程度的親代保護,大大提高了後代的存活率。例如,負子蛙科(Atidae)的成員就以這種方式照顧後代。雄性負子蛙會將卵串纏繞在後腿上,並保持卵的濕潤,直到蝌蚪孵化並能夠獨立生活。

有些蛙類發展出了更為極端的直接發育策略。在這種策略中,整個蝌蚪階段都在卵內完成,孵化出來的就是小青蛙。這種策略避免了脆弱的水生蝌蚪階段,特別適合生活在缺乏穩定水體的環境中的蛙類。例如,某些生活在熱帶雨林地面的蛙類物種就採用這種策略,它們的卵直接發育成小蛙,完全跳過了游泳蝌蚪的階段。

一些蛙類還展現出複雜的育兒行為。例如,某些樹蛙物種的雌性會選擇特定的樹洞或葉片卷起的空間作為「育兒室」。牠們會定期回來檢查卵的狀況,並在必要時添加水分。更令人驚奇的是,某些物種如毒箭蛙,會將孵化的蝌蚪背負到不同的小水體中,並定期回來餵食未受精的卵,這種行為極大地提高了後代的存活率。

蛙類的繁殖策略還包括時間上的調節。許多物種會根據環境條件來決定繁殖的時機。例如,在乾旱地區生活的蛙類可能會等待雨季的到來才開始繁殖。這種策略確保了後代有足夠的水資源來完成發育。相反,在熱帶雨林中,某些蛙類可能全年都有繁殖活動,但會在食物最豐富的季節加強繁殖力度。

值得注意的是,某些蛙類物種表現出繁殖策略的靈活性。牠們可能根據當前的環境條件來調整策略。例如,在水資源豐富的年份,可能會採用水生卵策略;而在乾旱的年份,則可能轉向更保守的策略,如減少產卵量或選擇更安全的產卵地點。

蛙類的繁殖策略還涉及性別角色的分配。在大多數物種中,雄性負責吸引配偶和防衛領地,而雌性則負責選擇配偶和決定產卵位置。然而,在某些物種中,這種角色可能會發生逆轉。例如,在某些稀有的情況下,雌性可能會主動競爭交配機會,而雄性則更多地參與後代照顧。

研究蛙類的繁殖策略不僅有助於我們理解這些迷人的生物的生態和演化,還為保護工作提供了重要的指導。通過了解不同物種的繁殖需求和策略,保護生物學家可以更好地設計和管理保護區,確保為不同的繁殖策略提供適當的環境條件。例如,對於採用樹洞繁殖策略的樹蛙,保護老齡樹木可能是關鍵;而對於需要臨時水體的物種,維護小型濕地的多樣性則至關重要。

7.3 蛙類幼體發育

蛙類幼體發育是一個令人著迷的生物學過程,展示了生命形態的驚人轉變。這個過程從受精卵開始,經歷蝌蚪階段,最終完成變態成為成體青蛙。這種戲劇性的的發育過程不僅在形態上引人注目,也涉及複雜的生理和生態適應。

蛙類的幼體發育通常始於水中的受精卵。卵細胞迅速分裂,形成胚胎。在適宜的溫度和濕度條件下,胚胎發育通常在幾天內完成。例如,台灣常見的盤古蟾蜍(Bufo bankorensis)的卵在水溫約25°C的條件下,大約3-4天就能孵化。在這個階段,胚胎依靠卵黃提供營養,同時發展出基本的器官系統。

孵化後,幼體進入蝌蚪階段。初孵化的蝌蚪通常十分微小,體型可能不足1厘米。它們最初仍依賴卵黃囊提供營養,但很快就會開始主動覓食。蝌蚪階段的特徵包括扁平的魚形體型、強大的尾部用於游泳、外鰓呼吸(後來發展為內鰓),以及特化的口器用於刮食藻類和其他微小有機物。

蝌蚪的發育過程可以分為幾個關鍵階段。首先是生長期,蝌蚪迅速增大體型,發展更強壯的肌肉系統。接著,後肢開始萌芽和發育,這通常是蝌蚪發育的一個重要標誌。後肢的發育速度因物種而異,有些物種的後肢發育得非常緩慢,而其他物種則相對迅速。例如,某些樹蛙的蝌蚪可能在幾週內就長出明顯的後肢。

隨著後肢的成長,蝌蚪開始進入pre-metamorphosis(前變態)階段。在這個階段,內部器官系統開始重組,為即將到來的陸地生活做準備。肺部開始發育,為未來的氣體交換做準備。同時,消化系統也開始轉變,從適應植物性飲食的長腸結構逐漸變為適應肉食的短腸結構。

接下來是變態(metamorphosis)階段,這是蛙類幼體發育中最戲劇性的的階段。前肢開始突破皮膚生長出來,尾部逐漸被吸收,頭部和口器開始重塑。這個階段的變化非常迅速,通常在幾天內就能完成。例如,台灣的莫氏樹蛙(Rhacophorus moltrechti)的蝌蚪在開始變態後,大約一週內就能完成從蝌蚪到幼蛙的轉變。

在變態過程中,蝌蚪的內部生理系統也經歷了巨大的變化。呼吸系統從鰓呼吸轉變為肺呼吸和皮膚呼吸的組合。循環系統重組,適應新的呼吸方式。同時,排泄系統也發生變化,從適應水生環境的氨排泄轉變為更適合陸地生活的尿素排泄。

值得注意的是,蛙類幼體的發育速度和持續時間因物種和環境條件而異。某些物種的蝌蚪階段可能只持續幾週,而其他物種則可能需要幾個月甚至更長時間。例如,生活在臨時水體中的物種通常有較快的發育速度,以適應水體可能乾涸的風險。相反,生活在永久性水體中的物種可能有更長的蝌蚪期,允許它們達到更大的體型後再變態。

環境因素對蛙類幼體發育有顯著的影響。溫度是一個關鍵因素,較高的溫度通常會加速發育過程。食物可用性也很重要,充足的食物可以促進更快的生長和發育。此外,捕食壓力、競爭和水質等因素也會影響發育速度和存活率。例如,在有魚類捕食者存在的水體中,某些物種的蝌蚪可能會加速變態過程,以減少被捕食的風險。

某些蛙類物種展現出幼體發育的特殊適應。例如,有些樹蛙的蝌蚪會在微小的水體中發育,如樹洞或葉片之間積累的水。這些蝌蚪通常有加速的發育過程,以適應有限的水資源。另一個極端的例子是直接發育,某些物種完全跳過了自由游泳的蝌蚪階段,直接在卵內完成所有發育過程,孵化出小青蛙。

蛙類幼體發育的研究不僅有助於我們理解這些迷人的生物的生活史,還為生態系統健康評估提供了重要工具。由於蝌蚪對環境變化非常敏感,它們常被用作生態指示物種。例如,通過監測特定水體中蝌蚪的生長速度、畸形率和存活率,科學家們可以評估水質狀況和環境污染程度。

理解蛙類幼體發育對於制定有效的保護策略至關重要。例如,知道特定物種的蝌蚪需要多長時間完成變態,可以幫助保護人員確定需要維護臨時水體的最短時間。同樣,了解不同發育階段的特定需求,可以指導棲息地管理和恢復工作,確保為蛙類提供完整的生活史所需的多樣化環境。

7.4 蛙類親代照顧

蛙類的親代照顧行為是一個令人著迷的研究領域,展現了這些兩棲動物驚人的適應能力和行為多樣性。雖然傳統觀念認為大多數蛙類在產卵後就不再關心後代,但實際上,許多物種已經演化出複雜而多樣的親代照顧策略。這些策略不僅增加了後代的存活率,也為我們理解動物行為的演化提供了寶貴的見解。

親代照顧在蛙類中的表現形式多種多樣,從最基本的選擇安全的產卵地點,到更為複雜的直接餵養和保護行為。最常見的親代照顧形式是選擇適當的產卵環境。例如,許多樹蛙物種會精心選擇樹葉或樹洞作為產卵場所。這些位置通常能提供適當的濕度和保護,減少卵被捕食或乾涸的風險。台灣的面天樹蛙(Kurixalus idiootocus)就常在樹葉背面產卵,這種行為雖然簡單,但對卵的存活至關重要。

更進一步的親代照顧表現為對卵的直接保護。某些蛙類物種的雄性或雌性會守護卵堆,防止捕食者接近或清除可能導致卵腐爛的真菌。例如,臺灣山椒魚(Hynobius formosanus)的雄性會在產卵後持續守護卵堆數週之久,直到幼體孵化。這種行為大大提高了後代的存活機會。

一些蛙類採取了更為主動的親代照顧策略,如背負卵或幼體。這種行為在負子蛙科(Atidae)的成員中尤為常見。雄性負子蛙會將受精卵串纏繞在後腿或背部,並保持卵的濕潤,直到蝌蚪準備孵化。這種策略不僅保護了卵免受捕食和乾燥,還能使親代將卵攜帶到最適宜的水體中孵化。

更為極端的親代照顧形式是體內孵化。某些蛙類物種已經演化出在體內孵化卵的能力。例如,智利袋蟾(Rhinoderma darwinii)的雄性會將受精卵吞入口中的聲囊中孵化。在這個過程中,親代不僅提供保護,還通過皮膚分泌物為發育中的幼體提供營養。這種高度專門化的親代照顧策略雖然降低了生育率,但大大提高了每個後代的存活機會。

某些樹蛙物種展示了另一種獨特的親代照顧形式:為蝌蚪提供食物。例如,熱帶美洲的毒箭蛙(Dendrobates)屬的一些物種會定期回到產卵地點,為發育中的蝌蚪提供未受精的卵作為食物。這種行為不僅確保了幼體獲得高質量的營養,還加強了親代與後代之間的聯繫。

有趣的是,蛙類的親代照顧並不總是由單一性別承擔。在不同物種中,可能是雄性、雌性或兩性共同參與照顧後代。例如,在某些樹蛙物種中,雄性負責選擇和準備產卵場所,而雌性則負責卵的護理。這種分工合作的親代照顧策略反映了複雜的演化適應。

蛙類親代照顧的程度和形式往往與其生活環境密切相關。生活在高風險環境中的物種,如乾旱地區或捕食壓力大的區域,通常會表現出更為投入的親代照顧行為。相反,在資源豐富、風險較低的環境中,親代照顧可能較為有限。這種關聯反映了親代照顧策略是如何受到環境壓力塑造的。

值得注意的是,親代照顧行為在蛙類中的演化並非單一方向。某些原本具有複雜親代照顧行為的系統可能因環境變化而退化。例如,某些原本生活在陸地上並提供直接照顧的物種,在遷移到水生環境後可能逐漸失去這些行為。這種演化的靈活性展示了蛙類如何適應不同的生態位。

蛙類親代照顧行為的研究不僅對理解這些動物的生態和演化很重要,還為保護工作提供了關鍵信息。了解特定物種的親代照顧需求可以幫助設計更有效的保護策略。例如,對於需要特定類型的產卵場所的物種,保護這些微棲息地就變得尤為重要。

此外,親代照顧行為的研究還為我們提供了洞察動物認知和學習能力的窗口。某些形式的親代照顧,如識別和餵養特定的後代,需要相當複雜的認知能力。這些發現挑戰了我們對兩棲動物智力的傳統認知。

人類活動對蛙類親代照顧行為的影響也是一個值得關注的問題。棲息地破壞、氣候變化和污染等因素可能干擾正常的親代照顧過程。例如,水質污染可能影響親代選擇產卵地點的能力,或減少可用的安全產卵場所。了解這些影響對於制定有效的保護措施至關重要。

研究蛙類的親代照顧行為不僅豐富了我們對這些迷人的生物的理解,還為更廣泛的生態學和演化生物學問題提供了見解。通過研究蛙類如何平衡投資和回報,我們可以更好地理解親代照顧策略在自然界中的演化動態。這些知識不僅對科學研究有價值,也對生物多樣性保護和生態系統管理具有實際意義。

7.5 蛙類的獨特繁殖適應

蛙類在長期的演化過程中發展出了許多獨特而迷人的的繁殖適應策略。這些適應不僅展現了自然選擇的創造力,也反映了蛙類對各種環境挑戰的應對能力。從特殊的產卵方式到驚人的胚胎發育過程,蛙類的繁殖適應涵蓋了一系列令人驚嘆的創新。

其中最引人注目的繁殖適應之一是某些物種的泡沫巢。例如,生活在熱帶和亞熱帶地區的泡沫巢蛙科(Rhacophoridae)成員,會在水面上或樹枝上製造一個由泡沫組成的巢穴。雌蛙在產卵過程中會分泌一種特殊的蛋白質,當這種蛋白質與空氣接觸並被雄蛙的後腿攪拌時,就會形成泡沫。這個泡沫巢不僅能保護卵免受捕食和乾燥,還能提供一個穩定的溫度和濕度環境。更令人驚奇的是,當蝌蚪準備孵化時,泡沫會自動溶解,讓幼體安全地進入水中。這種適應特別適合在乾旱或半乾旱地區繁殖的蛙類,因為它能最大限度地減少水分流失。

另一種獨特的繁殖適應是背部育幼袋。澳洲的袋蟾蜍(Assa darlingtoni)就展示了這種令人驚嘆的適應。在這個物種中,雄性背部的皮膚會形成特殊的口袋狀結構。雌性將卵產在地面上後,雄性會用後腿將卵掃入這些背部口袋中。卵在口袋中發育,直接變態為小蛙後才離開雄性的背部。這種適應不僅提供了極高程度的親代保護,還允許蛙類在缺乏永久性水體的環境中成功繁衍。

直接發育是另一種顯著的繁殖適應。某些生活在潮濕熱帶環境中的蛙類完全跳過了自由游泳的蝌蚪階段。例如,某些小型地棲蛙類的胚胎在卵內完成全部發育過程,直接孵化為微小的青蛙。這種適應消除了對水體的依賴,使這些蛙類能夠在森林地面等缺乏開放水域的環境中繁衍。直接發育的一個極端例子是所羅門群島的所羅門島蛙(Ceratobatrachus guentheri),其卵中的胚胎發育出特殊的呼吸器官,能夠直接從卵壳吸收氧氣。

某些蛙類發展出了體內受精的能力,這在兩棲動物中相當罕見。例如,非洲的有尾蛙(Ascaphus truei)雄性具有一個類似尾巴的交配器官,用於內部受精。這種適應允許蛙類在湍急的溪流中成功繁殖,因為外部受精在這種環境下很難實現。

胃孵化是另一種極其獨特的繁殖適應。已經滅絕的澳洲胃孵蛙(Rheobatrachus silus)就曾展示了這種驚人的能力。雌蛙會將受精卵吞入胃中,並停止分泌胃酸。卵在胃中發育為蝌蚪,最後變態為小蛙從母體口中「出生」。這種適應提供了最高程度的親代保護,但也要求母體做出重大的生理調整。

某些樹蛙物種發展出了「空中繁殖」的能力。例如,有些樹蛙會在高處的樹葉上產卵,卵會發育成蝌蚪,然後直接掉入下方的水體中。這種策略既避免了水中的許多捕食者,又確保了蝌蚪能夠進入適合的水生環境。

「反向」性別角色也是一種有趣的繁殖適應。在大多數蛙類中,雄性通過鳴叫吸引雌性。然而,在某些物種中,如非洲的弓蛙(Hyperolius argus),這個角色被顛倒了。雌性會主動鳴叫吸引雄性,並且在求偶過程中表現得更為積極。這種適應可能與特定的環境壓力或繁殖資源的分布有關。

某些蛙類還發展出了特殊的卵結構作為繁殖適應。例如,玻璃蛙科(Centrolenidae)的成員產下透明的卵,這些卵通常附著在懸掛在水面上的葉子底部。透明的卵不僅能夠偽裝,還允許陽光穿透,可能加速胚胎發育。

蛙類的繁殖適應還包括對極端環境的適應。例如,生活在沙漠邊緣的某些蟾蜍物種能夠在極短的時間內完成繁殖過程。它們可能整年蟄伏在地下,只在短暫的雨季出來繁殖。這些蛙類的卵和蝌蚪發育速度極快,以適應短暫的水體環境。

值得注意的是,這些獨特的繁殖適應往往伴隨著生理和行為上的特殊變化。例如,某些提供高度親代照顧的物種可能會降低每次繁殖的後代數量,但增加每個後代的存活機會。這反映了繁殖策略中的權衡取捨。

研究蛙類的這些獨特繁殖適應不僅能增進我們對生物多樣性的理解,還為生物技術和醫學研究提供了靈感。例如,泡沫巢蛙的泡沫蛋白質結構研究可能為開發新型生物材料提供線索。同時,這些研究對於制定有效的蛙類保護策略也至關重要,因為不同的繁殖適應可能需要不同的保護方法。

8. 蛙類覓食生態學

蛙類的覓食生態學是一個引人入勝的研究領域,揭示了這些兩棲動物如何適應不同環境並維持生存。蛙類的食性組成相當多樣,從小型昆蟲到其他小型脊椎動物都可能成為牠們的獵物。不同種類的蛙採用各式各樣的覓食策略,有些會靜候獵物接近,有些則主動追捕。蛙類捕食機制中最為人熟知的是其獨特的黏性舌頭,能夠迅速彈出捕獲獵物。

某些蛙類還發展出特殊的飲食適應,例如有些樹蛙的嘴巴結構特化,適合捕食飛行中的昆蟲。水生蛙類則可能以水生昆蟲或小魚為食。值得注意的是,蛙類在生態系統中扮演著重要的角色,特別是在害蟲控制方面。在農業地區,蛙類能夠有效地控制蚊子、蒼蠅等有害昆蟲的數量,從而減少農作物的損失和疾病的傳播。

然而,蛙類的覓食行為也面臨著人為活動帶來的挑戰。農藥的使用不僅直接影響蛙類的健康,還會減少牠們的食物來源。此外,棲息地的改變也可能導致食物鏈的變動,進而影響蛙類的覓食模式。因此,了解蛙類的覓食生態學不僅對於保護這些物種至關重要,也有助於維護整個生態系統的平衡。

8.1 蛙類食性組成

蛙類的食性組成是一個複雜而多樣的主題,反映了這些兩棲動物在適應不同生態環境中的進化過程。蛙類作為生態系統中的重要成員,其食性組成不僅影響自身的生存和繁衍,還對整個生態系統的平衡起著關鍵作用。

一般而言,大多數蛙類是肉食性動物,主要以各種小型無脊椎動物為食。昆蟲是蛙類食譜中最常見的組成部分,包括蒼蠅、蚊子、甲蟲、蝴蝶和蛾類等。這些昆蟲不僅為蛙類提供了豐富的蛋白質來源,還包含了必要的礦物質和維生素。除了昆蟲外,蜘蛛、蠕蟲、蝸牛和其他軟體動物也經常出現在蛙類的食譜中。

然而,蛙類的食性組成並非僅限於無脊椎動物。一些較大型的蛙類,如非洲牛蛙(Pyxicephalus adspersus)和角蛙(Ceratophrys ornata),甚至能夠捕食小型脊椎動物,包括其他蛙類、蜥蜴、小鳥和齧齒類動物。這種食性的多樣性展示了蛙類在食物鏈中的不同位置,從初級消費者到高級掠食者都有蛙類的身影。

值得注意的是,蛙類的食性組成會隨著其生命週期的不同階段而變化。蝌蚪階段的蛙類主要以藻類、水生植物碎屑和微小的水生生物為食。隨著變態的進行,蝌蚪逐漸轉向肉食性飲食。這種飲食習慣的轉變不僅反映了蛙類形態結構的變化,也體現了其在生態系統中角色的轉變。

蛙類的食性組成還會因季節變化而有所不同。在食物豐富的季節,蛙類可能會選擇更為多樣的食物來源。相反,在食物稀缺的時期,它們可能會降低對食物種類的選擇性,以確保能夠攝取足夠的營養。例如,研究發現某些樹蛙在雨季時主要捕食飛行昆蟲,而在乾季則更多地依賴地面爬行的昆蟲。

地理位置和棲息環境也是影響蛙類食性組成的重要因素。生活在熱帶雨林中的蛙類可能有更多樣化的食物選擇,而生活在乾旱或寒冷地區的蛙類則可能面臨更有限的食物來源。例如,生活在南美洲亞馬遜雨林的箭毒蛙(Dendrobatidae)主要以螞蟻和白蟻為食,這些昆蟲不僅提供了營養,還是箭毒蛙毒素的來源。

某些蛙類還表現出特殊的飲食偏好或適應。例如,非洲爪蟾(Xenopus laevis)具有高度特化的濾食系統,能夠在水中濾食浮游生物和有機碎屑。這種獨特的飲食方式使得非洲爪蟾能夠在各種水體中生存,甚至包括污染較為嚴重的水域。

人類活動對蛙類的食性組成也產生了顯著影響。城市化和農業活動改變了許多蛙類的原有棲息地,導致其食物來源發生變化。一些適應能力較強的蛙類,如綠樹蛙(Hyla cinerea),已經學會利用人造光源吸引的昆蟲作為食物來源。然而,這種行為可能使蛙類更容易暴露於捕食者的威脅之下。

農藥的使用是另一個影響蛙類食性組成的重要人為因素。殺蟲劑不僅直接減少了蛙類的食物來源,還可能通過食物鏈的生物累積對蛙類造成毒害。這種情況不僅威脅蛙類的生存,還可能導致生態系統的失衡。

研究蛙類的食性組成對於理解和保護這些兩棲動物至關重要。通過分析蛙類的糞便、胃內容物或利用穩定同位素技術,科學家們能夠更精確地了解不同蛙類的食性組成。這些研究不僅有助於我們理解蛙類在生態系統中的角色,還為制定有效的保護策略提供了重要依據。

此外,蛙類的食性組成研究還為生物防治提供了新的思路。某些蛙類對特定害蟲的偏好使得它們成為潛在的生物防治工具。例如,在一些水稻種植區,利用蛙類控制害蟲的數量已經取得了一定的成效。

了解蛙類的食性組成不僅對生態學研究具有重要意義,還為我們提供了觀察自然界複雜相互作用的窗口。蛙類作為連接水陸生態系統的重要紐帶,其食性組成的研究揭示了生態系統中能量流動和物質循環的奧秘。隨著研究方法的不斷進步和對蛙類生態學認識的深入,我們相信未來會有更多關於蛙類食性組成的新發現,這將為生態保護和環境管理提供更多的科學依據。

8.2 蛙類覓食策略

蛙類的覓食策略是一個引人入勝的話題,反映了這些兩棲動物在長期進化過程中為適應不同環境而發展出的多樣化生存技能。蛙類的覓食策略不僅涉及獵捕行為,還包括獵物選擇、時間分配和能量利用等多個方面,展現了蛙類在生態系統中的適應性和重要性。

最常見的蛙類覓食策略是「守株待兔」式的坐等捕食。許多蛙類會選擇一個有利位置,靜靜地等待獵物接近。這種策略特別適合那些體色與環境相近的蛙類,如樹蛙和某些地棲蛙類。牠們通常具有出色的保護色,能夠完美地融入周圍環境。例如,綠色的樹蛙常常棲息在樹葉或草叢中,而棕色的地棲蛙則喜歡藏身於落葉堆中。這種靜待策略不僅能夠節省能量,還能有效地避開天敵的注意。

然而,並非所有蛙類都採用被動等待的策略。一些較為活躍的蛙類,如赤蛙科的某些成員,會主動搜尋獵物。這些蛙類通常具有較強的運動能力,能夠在地面或水中快速移動。牠們會在一定範圍內巡視,尋找可能的獵物。這種主動搜尋的策略雖然消耗更多能量,但能夠增加覓食成功的機會,特別是在食物資源相對稀少的環境中。

一些特化的蛙類還發展出了獨特的覓食策略。例如,非洲爪蟾(Xenopus laevis)採用了一種名為「吸入式捕食」的方法。這種水生蛙類能夠通過快速張開口腔,產生負壓將水和獵物一起吸入口中。這種策略特別適合在渾濁的水中捕捉小型獵物,如水蚤和其他浮游生物。

某些樹蛙則採用了「伏擊式」的捕食策略。牠們會選擇在樹枝或樹葉的下方倒掛著,等待獵物從下方經過。當獵物接近時,蛙類會迅速跳下抓住獵物。這種策略不僅利用了重力優勢,還能夠有效地避開某些天敵的視線。

值得注意的是,蛙類的覓食策略常常與其形態特徵密切相關。例如,具有大眼睛和寬大口部的蛙類通常更擅長捕捉飛行中的昆蟲。相比之下,那些具有較小眼睛和窄長身體的蛙類可能更適合在地面或水中捕捉爬行的獵物。

時間也是蛙類覓食策略的一個重要因素。大多數蛙類是夜行性動物,在黃昏和夜間活動。這種行為不僅可以避開日間的高溫和乾燥環境,還能夠降低被視覺型捕食者發現的風險。然而,也有一些蛙類,如箭毒蛙(Dendrobatidae),是日行性的。這些鮮艷的蛙類通常具有毒性,不需要依賴隱蔽來避免被捕食。

蛙類的覓食策略還會隨季節變化而調整。在食物豐富的季節,蛙類可能會採取更為積極的覓食策略,增加活動範圍和頻率。而在食物稀少的時期,牠們可能會降低活動頻率,更多地依賴「守株待兔」的策略以節省能量。

一些蛙類還表現出複雜的學習行為和記憶能力,這些能力在其覓食策略中發揮重要作用。研究發現,某些蛙類能夠記住高產量的覓食地點,並在未來的覓食活動中優先選擇這些位置。這種行為不僅提高了覓食效率,還展示了蛙類認知能力的複雜性。

人類活動對蛙類的覓食策略也產生了顯著影響。城市化帶來的光污染改變了某些蛙類的活動模式。一些原本夜行的蛙類開始利用街燈吸引的昆蟲作為食物來源,這種行為雖然增加了食物獲取的機會,但同時也增加了被捕食的風險。

氣候變化也迫使蛙類調整其覓食策略。全球變暖導致某些地區的昆蟲活動高峰提前,蛙類必須相應地調整其活動時間以適應這種變化。此外,極端天氣事件的增加,如乾旱或暴雨,也要求蛙類具備更靈活的覓食策略以應對不穩定的環境。

研究蛙類的覓食策略不僅有助於我們理解這些生物的生態學特性,還為保護瀕危蛙類提供了重要依據。通過了解不同蛙類的覓食需求和行為模式,我們可以更好地設計和管理保護區,確保這些區域能夠提供蛙類所需的多樣化食物資源和適宜的覓食環境。

此外,蛙類的覓食策略研究還為生物防治提供了新的思路。某些蛙類對特定害蟲的偏好使得它們成為潛在的生物防治工具。例如,在一些水稻種植區,利用蛙類控制害蟲的數量已經取得了一定的成效。通過深入了解蛙類的覓食行為和偏好,我們可以更有效地利用這些天然的害蟲控制者。

蛙類覓食策略的多樣性和適應性不僅體現了自然選擇的力量,還展示了生態系統中複雜的相互作用。作為連接水陸生態系統的重要紐帶,蛙類的覓食行為對於維持生態平衡起著關鍵作用。隨著研究方法的不斷進步和對蛙類生態學認識的深入,我們相信未來會有更多關於蛙類覓食策略的新發現,這將為生態保護和環境管理提供更多的科學依據。

8.3 蛙類捕食機制

蛙類的捕食機制是一個令人著迷的生物學主題,展現了這些兩棲動物在進化過程中發展出的精妙適應。蛙類捕食機制的核心在於其獨特的解剖結構和行為模式,這些特徵使得蛙類能夠高效地捕獲各種獵物。

最為人熟知的蛙類捕食機制是利用其特化的舌頭。蛙類的舌頭結構獨特,通常附著在口腔前部,而非後部。這種構造使得舌頭能夠像彈簧一樣快速彈出。當蛙類發現獵物時,它們能在極短的時間內(通常不到0.07秒)將舌頭彈出,準確地黏住獵物並將其拉回口中。這個過程快到人眼幾乎難以捕捉。

蛙類舌頭的黏性是其捕食成功的關鍵。研究發現,蛙類舌頭表面覆蓋著一層特殊的黏液,這種黏液具有非牛頓流體的特性。當舌頭接觸獵物時,黏液會瞬間變得更加黏稠,確保獵物被牢牢黏住。同時,舌頭表面的微小凹凸結構增加了與獵物接觸的表面積,進一步提高了捕獲效率。

除了舌頭,蛙類的口腔結構也在捕食過程中扮演重要角色。許多蛙類具有可以快速下降的上顎,這種機制被稱為「口腔泵」(buccal pumping)。當舌頭將獵物帶回口腔時,上顎迅速下降,產生負壓,協助將獵物吸入口中。這個過程通常伴隨著眼球的下沉,因為眼球與口腔相連,眼球的下壓有助於增加口腔容積,進一步增強吸力。

某些水生蛙類,如非洲爪蟾(Xenopus laevis),則發展出了不同的捕食機制。這些蛙類通過快速擴張口腔和喉部,在水中產生強大的吸力,將水和獵物一起吸入口中。這種「抽水泵」式的捕食方法特別適合在渾濁的水體中捕捉小型獵物。

蛙類的視覺系統在捕食過程中也起著關鍵作用。大多數蛙類都具有突出的大眼睛,提供了寬廣的視野。蛙類的眼睛能夠快速適應光線變化,這使得它們在不同光照條件下都能有效捕食。有趣的是,研究發現蛙類主要對移動的物體產生反應,這可能是為了在複雜的自然環境中更好地識別潛在獵物。

一些蛙類還具有特殊的捕食適應。例如,某些樹蛙的腳趾末端有吸盤狀結構,這不僅有助於它們在樹枝上攀爬,還能在捕食時提供額外的支撐,使得它們能夠在各種角度和位置精確地捕獲獵物。

大型的蛙類,如非洲牛蛙(Pyxicephalus adspersus)和角蛙(Ceratophrys ornata),則採用一種更為直接的捕食方法。這些蛙類通常具有巨大的口部和強壯的下顎肌肉,能夠直接用嘴咬住並吞下較大的獵物,包括其他小型脊椎動物。

蛙類的捕食機制還與其身體其他部位的協調動作密切相關。例如,在捕食過程中,蛙類的前肢常常用來協助將大型獵物塞入口中或調整獵物的位置。有些蛙類甚至會用前肢將過大的獵物撕成小塊,以便吞咽。

值得注意的是,蛙類的捕食機制會隨著其生命階段的變化而改變。蝌蚪階段的蛙類主要依靠過濾式攝食,利用口部特化的結構過濾水中的微小有機物。隨著變態的進行,蛙類逐漸發展出成體的捕食機制。這種轉變不僅涉及形態結構的改變,還包括神經系統和行為模式的調整。

環境因素也會影響蛙類的捕食機制。例如,在光線不足的環境中,某些蛙類可能更多地依賴聽覺和觸覺來定位獵物。一些生活在洞穴或地下環境的蛙類甚至進化出了特殊的感覺器官,以彌補視覺的不足。

人類活動對蛙類的捕食機制也產生了影響。環境污染,特別是水體污染,可能會影響水生蛙類的「抽水泵」式捕食效率。農藥的使用不僅直接威脅蛙類的健康,還可能改變獵物的行為模式,間接影響蛙類的捕食成功率。

研究蛙類的捕食機制不僅有助於我們理解這些生物的生態學特性,還為生物工程和機器人技術提供了靈感。例如,蛙類舌頭的快速運動和黏附特性已經被應用於開發新型抓取裝置。此外,蛙類的視覺系統和運動協調能力也為計算機視覺和機器人運動控制提供了有價值的參考。