蚯蚓生物與生態

第一章 蚯蚓簡介

蚯蚓是一種常見但又神秘的生物,在我們的日常生活和自然生態系統中扮演著重要角色。這些無脊椎動物屬於環節動物門(Annelida),特別是寡毛綱(Oligochaeta)。蚯蚓的身體由許多環節組成,呈現細長圓柱形,通常呈現褐色或紅褐色。它們沒有眼睛、耳朵或鼻子,但擁有高度敏感的皮膚,能夠感知周圍環境的變化。

蚯蚓的生活習性主要是在土壤中穿梭,通過不斷攝食和排泄來改善土壤結構。它們的消化系統非常高效,能夠分解各種有機物質,包括落葉、動物排泄物和其他腐爛的植物材料。這種獨特的飲食習慣使蚯蚓成為自然界中重要的分解者,對於維持生態平衡和提高土壤肥力至關重要。

在全球範圍內,已知的蚯蚓種類超過3000種,分佈在各種不同的生態環境中。從熱帶雨林到溫帶草原,從高山到平原,幾乎在所有含有有機質的土壤中都能找到蚯蚓的蹤跡。不同種類的蚯蚓適應了不同的生存環境,有的喜歡生活在表層土壤中,有的則傾向於在更深的土層活動。

蚯蚓的生態功能極其重要。它們的穿梭活動能夠改善土壤結構,增加土壤孔隙度,促進水分和空氣的流通。這不僅有利於植物根系的生長,也為其他土壤生物提供了良好的棲息環境。此外,蚯蚓的排泄物富含氮、磷、鉀等植物必需的營養元素,是天然的優質肥料。

在農業生產中,蚯蚓被廣泛認可為提高土壤肥力的重要生物。許多農民和園藝愛好者通過培養蚯蚓來製作有機肥料,這種做法不僅環保,而且能夠顯著提高作物產量和品質。在某些地區,蚯蚓甚至被用作食物來源或釣魚餌料。

蚯蚓的研究歷史可以追溯到古希臘時期,但直到19世紀末,著名的自然學家查爾斯·達爾文發表了關於蚯蚓的專著,才真正引起了科學界對這種生物的廣泛關注。達爾文的研究揭示了蚯蚓在土壤形成和植物生長中的關鍵作用,為後續的蚯蚓生態學研究奠定了基礎。

近年來,隨著環境保護意識的提高,蚯蚓在生態修復、有機垃圾處理等領域的應用也越來越受到重視。科學家們正在探索利用蚯蚓來處理城市污水、降解塑料污染物等新的應用方向。這些研究不僅拓展了我們對蚯蚓的認識,也為解決一些環境問題提供了新的思路。

總的來說,蚯蚓這種看似簡單的生物,實際上在維持地球生態系統健康、促進農業生產、推動環境保護等方面發揮著不可替代的作用。深入了解蚯蚓,不僅能增進我們對自然界奧秘的認識,也能為人類更好地與自然和諧相處提供重要啟示。

1.1 蚯蚓的分類學概述

蚯蚓是環節動物門(Annelida)寡毛綱(Oligochaeta)中的一個重要類群,其分類學歷史可以追溯到18世紀。瑞典博物學家林奈(Carl Linnaeus)在1758年首次對蚯蚓進行了科學描述,將其歸類為蚓屬(Lumbricus)。隨著研究的深入,科學家們逐漸認識到蚯蚓的多樣性遠超過最初的認知。

現代蚯蚓分類學主要基於形態特徵、解剖結構和生態特性。其中,最重要的分類特徵包括體節數量、生殖器官的位置和結構、剛毛的排列方式、以及頭部和尾部的特化結構等。這些特徵不僅反映了蚯蚓的演化歷史,也與其生態適應密切相關。

蚯蚓目前被劃分為多個科,其中較為重要的包括正蚓科(Lumbricidae)、巨蚓科(Megascolecidae)和絲蚓科(Glossoscolecidae)等。正蚓科是北半球溫帶地區最常見的蚯蚓類群,包括許多廣泛分布的物種,如常見的赤子愛勝蚓(Eisenia fetida)。巨蚓科則主要分布在南半球,其中包括一些體型巨大的蚯蚓物種,如澳大利亞的巨型蚯蚓(Megascolides australis),其體長可達3米。絲蚓科主要分布在熱帶和亞熱帶地區,包括一些具有獨特生態適應的物種。

蚯蚓的分類學研究不僅限於形態學方法,近年來分子生物學技術的應用為蚯蚓分類帶來了新的突破。DNA條形碼技術和基因組測序等方法使得科學家們能夠更精確地區分近緣種,並揭示蚯蚓的演化關係。這些技術的應用也促進了隱存種(cryptic)的發現,這些外形相似但遺傳上有顯著差異的物種在過去常被誤認為同一物種。

蚯蚓的分類學研究對於理解生態系統功能和生物多樣性保護具有重要意義。不同種類的蚯蚓在生態系統中扮演著不同的角色,例如表層活動種(epigeic)主要參與地表有機質的分解,而深層鑽穴種(anecic)則對土壤結構的改善貢獻較大。因此,準確的分類學知識有 助於評估蚯蚓在生態系統中的作用和價值。

蚯蚓分類學面臨的一個重要挑戰是全球範圍內物種的不均勻研究。歐洲和北美等地區的蚯蚓物種相對被研究得較為透徹,而許多熱帶地區的蚯蚓多樣性可能仍未被充分認識。例如,亞馬遜雨林地區近年來不斷有新物種被發現和描述,顯示出該地區豐富的蚯蚓多樣性。

另一個值得關注的分類學問題是入侵物種的識別和監測。隨著全球貿易和人類活動的增加,許多蚯蚓物種被引入到原本不存在的地區。這些入侵種可能對當地生態系統產生重大影響,因此準確的分類學識別對於入侵物種的管理和控制至關重要。

蚯蚓的分類學研究還涉及到生物地理學的問題。不同地理區域的蚯蚓群落組成反映了長期的演化和適應過程。例如,北美大陸的蚯蚓群落組成受到冰河時期的顯著影響,許多現存物種是在冰川退縮後重新擴散繁殖的結果。這種生物地理模式的研究有助於理解蚯蚓的分布和多樣性形成機制。

總的來說,蚯蚓的分類學概述涵蓋了從傳統形態學到現代分子生物學的多個方面。這一領域的研究不僅對於理解蚯蚓本身的多樣性和演化具有重要意義,也為生態學、土壤學和環境科學等相關領域提供了重要的基礎知識。隨著研究方法的不斷革新和對全球各地蚯蚓動物相深入調查,我們對這一重要生物類群的認識將不斷deepening,為生態系統管理和生物多樣性保護提供更為堅實的科學基礎。

1.2 蚯蚓的生態重要性

蚯蚓在生態系統中扮演著不可或缺的角色,其生態重要性體現在多個方面。首先,蚯蚓被譽為「生態系統工程師」,這個稱號充分反映了它們對土壤環境的深遠影響。蚯蚓通過持續不斷的鑽掘活動,能夠顯著改變土壤的物理結構。它們在土壤中創造的隧道系統不僅增加了土壤的孔隙度,還改善了土壤的通氣性和滲水性。這些變化對於維持健康的土壤生態系統至關重要,因為它們促進了水分和養分的均勻分布,同時為其他土壤生物提供了棲息空間。

蚯蚓的排泄物,通常被稱為蚯蚓糞(cast),是另一個突顯其生態重要性的關鍵因素。蚯蚓糞富含有機質和礦物質,其中包括氮、磷、鉀等植物必需的營養元素。這些排泄物不僅直接增加了土壤的肥力,還能改善土壤的結構和質地。研究表明,蚯蚓糞中的養分比周圍土壤更容易被植物吸收利用,這使得蚯蚓成為自然土壤肥力管理的重要貢獻者。

在有機物質分解過程中,蚯蚓的作用同樣不容忽視。它們通過攝食落葉、枯枝和其他有機殘體,加速了這些物質的分解速度。在消化過程中,蚯蚓不僅分解有機物,還與其腸道中的微生物群落協同作用,進一步促進了養分的釋放和循環。這種行為對於維持生態系統的養分平衡具有重要意義,尤其在森林和草原等自然生態系統中,蚯蚓的這一作用更為突出。

蚯蚓還通過其活動影響土壤中的微生物群落。它們的腸道可以被視為一個微型生物反應器,在通過消化道時,土壤中的微生物群落結構和功能都會發生顯著變化。一些研究發現,蚯蚓糞中的微生物多樣性和活性往往高於周圍土壤。這種微生物群落的改變不僅影響了有機物的分解速率,還可能影響到土壤中病原體的抑制和植物生長促進物質的產生。

在生態系統水平上,蚯蚓對碳循環的貢獻也不容忽視。通過促進有機物的分解和礦化,蚯蚓影響著土壤中碳的儲存和釋放過程。一些研究表明,蚯蚓活動可能會增加土壤中穩定有機碳的含量,這對於減緩全球氣候變化具有潛在的積極影響。然而,也有研究指出,在某些情況下,蚯蚓活動可能會加速土壤有機質的分解,從而增加二氧化碳的釋放。這種複雜的作用機制突顯了蚯蚓在生態系統碳動態中的重要性,同時也為我們理解和管理土壤碳庫提供了新的視角。

蚯蚓對植物生長的影響是其生態重要性的又一表現。除了前面提到的對土壤結構和肥力的改善外,蚯蚓還可能直接或間接地影響植物的生長和健康。例如,一些研究發現,蚯蚓的存在可以促進某些植物根系的生長和分枝,增加根系與土壤的接觸面積,從而提高植物的養分吸收效率。此外,蚯蚓活動所引起的土壤微環境變化,如pH值的局部改變,也可能影響植物根系周圍的養分可利用性。

在農業生態系統中,蚯蚓的生態重要性更是得到了廣泛認可。許多農業實踐,如免耕或少耕農業,部分依賴於蚯蚓的活動來維持土壤健康和作物生產力。蚯蚓不僅能夠改善土壤結構,增加土壤有機質含量,還能通過其活動促進養分的循環利用,減少化肥的使用需求。一些研究甚至表明,適當的蚯蚓管理可以顯著提高作物產量和品質。

蚯蚓在生態修復中的應用是其生態重要性的另一個體現。在一些受污染或退化的土壤中,引入適當的蚯蚓物種可以加速土壤恢復過程。例如,在一些重金屬污染的場地,某些耐受性強的蚯蚓物種能夠在其體內富集重金屬,從而幫助清理污染土壤。此外,蚯蚓通過改善土壤結構和促進植被恢復,在礦區復墾、垃圾填埋場覆蓋等生態修復項目中發揮著重要作用。

蚯蚓還是許多生物的食物來源,在食物網中扮演著重要角色。鳥類、哺乳動物、兩棲動物和爬行動物等多種動物都以蚯蚓為食。這使得蚯蚓成為連接地下和地上生態系統的重要紐帶,促進了生態系統中能量和物質的流動。同時,蚯蚓種群的變化也可能對其捕食者的種群動態產生連鎖反應,從而影響整個生態群落的結構和功能。

值得注意的是,蚯蚓的生態影響並非總是正面的。在一些原本沒有土生蚯蚓的生態系統中,外來蚯蚓物種的入侵可能會對當地生態系統造成顯著影響。例如,在北美某些地區,歐洲蚯蚓的入侵改變了森林地表有機質層的結構和功能,進而影響了林下植被的組成和多樣性。這種情況提醒我們,在評估蚯蚓的生態重要性時,需要考慮具體的生態環境背景。

蚯蚓的生態重要性還體現在它們作為生物指標的潛力。由於蚯蚓對環境變化較為敏感,其種群特徵和體內某些生物標記物的變化可以反映土壤質量和生態系統健康狀況。例如,蚯蚓的種類組成、密度和生物量等指標常被用來評估土壤污染程度或生態系統退化狀況。這使得蚯蚓在環境監測和生態評估中具有重要的應用價值。

1.3 蚯蚓與人類的關係

蚯蚓與人類的關係源遠流長,可以追溯到人類文明的早期階段。在農業社會形成之初,人類就已經注意到蚯蚓對土壤肥力的影響。古希臘哲學家亞里士多德稱蚯蚓為「大地之腸」,這一形象比喻生動地描述了蚯蚓在土壤生態系統中的重要角色。隨著時間的推移,人類對蚯蚓的認識和利用不斷深化,蚯蚓在農業、環境管理、科學研究等多個領域與人類建立了密切的聯繫。

在農業生產中,蚯蚓一直被視為農民的好幫手。傳統農業中,農民們常常通過觀察蚯蚓的數量和活動來判斷土壤的健康狀況。豐富的蚯蚓種群通常被認為是土壤肥沃的標誌。隨著現代農業的發展,蚯蚓的作用得到了更科學的認識和利用。許多農民開始有意識地通過調整耕作方式來保護和促進蚯蚓的生存。例如,採用免耕或少耕技術,不僅可以減少對土壤結構的破壞,還能為蚯蚓提供更適宜的生存環境。有機農業更是將蚯蚓視為重要的盟友,通過增加有機物質的投入來滋養蚯蚓種群,從而實現土壤自然肥力的提升。

蚯蚓養殖(vermiculture)是人類利用蚯蚓的另一個重要方面。這項技術最初主要用於生產釣魚餌料,但現在已經發展成為一種多功能的生態技術。蚯蚓養殖不僅可以生產高品質的有機肥料,還能有效處理各種有機廢棄物。在城市廢棄物管理中,蚯蚓堆肥(vermicomposting)技術越來越受到重視。這種方法利用蚯蚓將廚餘垃圾等有機廢物轉化為營養豐富的蚯蚓糞肥,不僅減少了垃圾填埋的壓力,還生產出了有價值的園藝資源。一些城市甚至建立了大規模的蚯蚓堆肥設施,將這項技術應用於市政廢物管理系統中。

在環境修復領域,蚯蚓正在發揮越來越重要的作用。蚯蚓修復(vermiremediation)技術利用某些蚯蚓種類對污染物的耐受性和富集能力來清理受污染的土壤。例如,在一些輕度重金屬污染的場地,通過引入適當的蚯蚓種類,可以加速土壤中重金屬的轉化和移除。此外,蚯蚓還被用於改善受侵蝕和壓實影響的土壤,在礦區復墾、河岸穩定等生態工程項目中發揮著重要作用。

蚯蚓在科學研究中也是一個重要的模式生物。由於其相對簡單的神經系統和再生能力,蚯蚓被廣泛用於神經生物學和再生醫學研究。在生態毒理學研究中,蚯蚓常被用作評估土壤污染程度和環境風險的生物指標。通過觀察蚯蚓的行為變化、生長情況和某些生物標記物的表達,科學家們可以評估各種化學物質對土壤生態系統的潛在影響。

在教育領域,蚯蚓也扮演著重要角色。許多學校將蚯蚓養殖和觀察納入生物學課程,以此來教育學生了解土壤生態系統和養分循環的基本原理。這種實踐不僅增進了學生對自然界的理解,還培養了他們的環保意識。一些社區園藝項目也利用蚯蚓堆肥來教育公眾關於廢物回收和可持續生活方式的知識。

蚯蚓在人類文化中也占有一席之地。在許多文化中,蚯蚓被視為勤勞和有益的象徵。例如,在一些農業社會中,蚯蚓被認為是土地肥沃和豐收的預兆。然而,蚯蚓在不同文化中的形象並不總是正面的。在某些文化中,蚯蚓可能被視為不潔或令人不快的生物。這種文化差異有時會影響人們對蚯蚓及其生態作用的態度和認知。

在經濟方面,蚯蚓也為人類創造了直接和間接的價值。蚯蚓養殖業不僅為農民和企業家提供了額外的收入來源,還推動了相關技術和設備的發展。蚯蚓糞肥作為一種高品質的有機肥料,在園藝和有機農業市場上有著穩定的需求。此外,蚯蚓在生態系統服務中的貢獻,如促進土壤形成、維持土壤肥力等,雖然難以直接量化,但其經濟價值是巨大的。

然而,人類活動也對蚯蚓產生了不少負面影響。intensive農業中過度使用化學肥料和農藥,往往會導致土壤中蚯蚓種群的減少。城市化進程中的土地利用變化,如土壤密實化和地表硬化,也嚴重威脅著蚯蚓的生存環境。氣候變化帶來的極端天氣事件,如乾旱和洪水,同樣對蚯蚓種群造成了壓力。這些問題不僅影響蚯蚓本身,也可能通過生態系統的連鎖反應影響到人類的福祉。

隨著人們對可持續發展的重視,蚯蚓在生態農業和環境保護中的角色正受到越來越多的關注。一些農業政策開始鼓勵採用有利於蚯蚓生存的耕作方式,如保護性耕作和有機種植。在城市規劃中,也開始考慮保留和創造適合土壤生物生存的綠色空間。這些努力不僅有利於蚯蚓的保護,也反映了人類對建立更加和諧的人地關係的追求。

第二章 蚯蚓演化與多樣性

蚯蚓的演化歷史可以追溯到約6億年前的寒武紀早期,當時地球上的生命形式正經歷爆炸性的多樣化。蚯蚓屬於環節動物門,這個門類的祖先被認為是最早適應陸地生活的無脊椎動物之一。隨著時間的推移,這些原始的環節動物逐漸演化出了適應各種環境的特徵,其中包括了現代蚯蚓的祖先。

蚯蚓的演化過程中,發展出了許多獨特的適應性特徵。其中最顯著的是分節的身體結構,這種結構不僅提高了運動的靈活性,還使得蚯蚓能夠更有效地在土壤中穿行。另一個重要的演化特徵是閉鎖式循環系統,這使得蚯蚓能夠更好地調節體內的水分和營養物質,從而適應各種不同的土壤環境。

在長期的演化過程中,蚯蚓形成了豐富的物種多樣性。目前,全球已知的蚯蚓種類超過7000種,分屬於23個科。這些蚯蚓種類在形態、生理和生態特徵上都存在顯著差異。例如,有些蚯蚓體型巨大,如澳大利亞的巨型蚯蚓(Megascolides australis),長度可達3米;而有些則非常微小,如某些微小蚓(Enchytraeidae)科的成員,體長僅有幾毫米。

蚯蚓的多樣性不僅體現在形態上,還反映在它們的生態習性和棲息環境選擇上。根據生態特徵,蚯蚓通常被分為三類:表層種、中層種和深層種。表層種主要生活在土壤表面和有機質層中,它們通常體型較小,顏色較深,對有機質的分解起著重要作用。中層種在表土和深層土壤之間活動,它們對改善土壤結構有重要貢獻。深層種則能夠在深達數米的土層中打造永久性的垂直隧道,這些隧道對於改善土壤通氣性和水分滲透至關重要。

蚯蚓的地理分佈也反映了其演化和適應的多樣性。它們幾乎遍布全球各個大陸,從熱帶雨林到北極苔原,從海平面到高山地區,都能發現蚯蚓的蹤跡。不同地理區域的蚯蚓種類組成往往具有獨特性,這反映了長期地理隔離和局部適應的結果。例如,南美洲的巨型蚯蚓科(Glossoscolecidae)成員,就是該地區特有的類群,顯示了蚯蚓演化中的地域特異性。

蚯蚓的多樣性還體現在它們的繁殖策略上。大多數蚯蚓是雌雄同體的,但仍需要與另一個個體交配。然而,有些種類能夠進行單性生殖,這在某些極端環境中是一種重要的生存策略。此外,不同種類的蚯蚓在成熟速度、繁殖頻率和後代數量上也存在顯著差異,這反映了它們對不同生態壓力的適應。

人類活動對蚯蚓的演化和多樣性產生了深遠影響。隨著全球化的發展,許多蚯蚓種類被人為引入到新的棲息地,有些成為了入侵物種,威脅到當地的原生蚯蚓多樣性。同時,棲息地破壞、土壤污染等問題也導致了許多本地蚯蚓種類的數量減少甚至瀕危。

研究蚯蚓的演化和多樣性不僅有助於我們理解生物多樣性的形成機制,也為生態系統管理和環境保護提供了重要依據。通過了解不同蚯蚓種類的生態功能和環境適應性,我們可以更好地利用它們來改善土壤健康、促進有機物質循環,並在生態修復中發揮重要作用。此外,蚯蚓的多樣性研究還為生物地理學、進化生物學等領域提供了寶貴的研究素材,有助於我們更深入地理解生命演化的奧秘。

2.1 蚯蚓的演化歷史

蚯蚓的演化歷史是一個跨越數億年的漫長過程,反映了地球生命演化的重要篇章。這些柔軟的土壤生物屬於環節動物門,其祖先可以追溯到寒武紀早期,約5.4億年前。然而,現代蚯蚓的直接祖先可能出現在泥盆紀晚期或石炭紀早期,大約3.5億至4億年前。

蚯蚓的演化與陸地生態系統的發展密切相關。當植物開始擴散繁殖陸地時,它們為蚯蚓的祖先提供了新的生態位。這些早期的陸地植物在死亡後形成了豐富的有機質層,為蚯蚓提供了食物來源和棲息環境。隨著時間的推移,蚯蚓逐漸適應了陸地生活,發展出了一系列特殊的形態和生理特徵。

蚯蚓的體節結構是其演化史上的一個重要特徵。這種分節的身體構造不僅提高了運動的效率,還使蚯蚓能夠更好地適應地下環境。每個體節都包含一套完整的器官系統,這種重複性結構增強了蚯蚓的生存能力。例如,如果蚯蚓的身體被切斷,前段仍然可以存活並再生缺失的部分。這種再生能力在演化過程中可能是為了應對捕食者的威脅而發展出來的。

蚯蚓的運動方式也是其演化史上的一個重要里程碑。它們發展出了一種獨特的蠕動運動,通過肌肉的交替收縮和舒張來推動身體前進。這種運動方式非常適合在土壤中穿行,使蚯蚓能夠有效地鑽掘隧道並尋找食物。同時,蚯蚓體表的剛毛也在演化過程中得到了完善,這些微小的剛毛不僅幫助蚯蚓在土壤中抓地,還在感知環境中發揮著重要作用。

蚯蚓的呼吸系統是其適應陸地生活的另一個重要演化特徵。與水生祖先不同,蚯蚓沒有發展出特化的呼吸器官,而是通過濕潤的體表進行氣體交換。這種呼吸方式要求蚯蚓保持體表濕潤,因此它們演化出了能夠分泌黏液的皮膚腺體。這種適應不僅有助於呼吸,還使蚯蚓能夠在土壤中順利移動。

蚯蚓的消化系統也經歷了顯著的演化。它們發展出了一種能夠處理大量土壤和有機質的高效消化道。蚯蚓的消化過程不僅分解食物,還改變了通過其腸道的土壤的化學和物理性質。這種能力使蚯蚓成為土壤形成和肥力維持的重要貢獻者,也為它們在生態系統中贏得了「生態系統工程師」的美譽。

蚯蚓的生殖系統演化也十分獨特。大多數蚯蚓物種是雌雄同體的,這種特徵可能是為了增加在土壤環境中遇到配偶的機會。然而,蚯蚓通常需要與另一個個體交配才能繁殖,這種機制可能有助於維持遺傳多樣性。一些蚯蚓物種還發展出了產生耐久性卵莢的能力,這使得它們能夠渡過不利的環境條件,如乾旱或寒冷季節。

蚯蚓的感官系統雖然相對簡單,但在演化過程中也經歷了重要的適應。它們發展出了對光、振動和化學刺激敏感的能力,這些感官有助於蚯蚓在黑暗的地下環境中導航和尋找食物。特別是,蚯蚓對土壤中化學物質的敏感性使它們能夠檢測到有機質的存在和分布。

在地理分布方面,蚯蚓的演化歷史與大陸漂移密切相關。例如,一些南半球的蚯蚓科屬shows出明顯的岡瓦納大陸起源特徵,反映了它們的祖先在這些大陸分離之前就已經存在。隨後,這些蚯蚓群隨著大陸的分離而分化,形成了獨特的地區性物種群。

蚯蚓的size多樣性也是其演化史上的一個有趣方面。從幾厘米長的微小物種到澳大利亞的巨型蚯蚓(可達3米長),這種size範圍的巨大差異反映了蚯蚓適應不同生態位的能力。大size蚯蚓通常出現在穩定的、養分豐富的環境中,而小size 物種則可能更適合快速變化或資源有限的環境。

蚯蚓的演化還與其他生物群體的共同演化相互關聯。例如,蚯蚓與土壤微生物的互動可能促進了兩者的共同演化。蚯蚓消化道中的特殊微生物群落可能是長期共生關係的結果,這種關係增強了蚯蚓分解有機質的能力。

氣候變化對蚯蚓的演化也產生了深遠影響。冰河時期的來臨和退去導致了蚯蚓種群的遷移和隔離,進而促進了新物種的形成。例如,北美的許多本地蚯蚓物種在最後一次冰河時期後才重新擴散繁殖了之前被冰川覆蓋的地區。

人類活動對蚯蚓的近期演化也產生了顯著影響。農業的發展和全球貿易促進了某些蚯蚓物種的廣泛傳播。例如,歐洲的一些常見蚯蚓物種現在已經在全球範圍內分布,成為了入侵物種。這些人為因素正在重塑蚯蚓的全球分布格局,並可能加速某些適應性強的物種的演化。

蚯蚓的演化史不僅反映了它們作為個體的適應過程,也體現了它們與整個生態系統的共同演化。作為重要的土壤動物,蚯蚓的演化深刻影響了土壤形成、養分循環和地下生態系統的結構。理解蚯蚓的演化歷史不僅有助於我們認識這一重要生物類群,也為探索陸地生態系統的發展提供了寶貴的視角。

2.2 全球多樣性模式與分布

蚯蚓的全球多樣性模式與分布是一個複雜而引人入勝的主題,反映了地球生物地理學的諸多特徵。蚯蚓作為土壤生態系統中的關鍵物種,其分布和多樣性受到多種因素的影響,包括氣候、地質歷史、土壤特性以及人類活動等。

在全球範圍內,蚯蚓的物種多樣性呈現出明顯的地理梯度。一般而言,熱帶和亞熱帶地區擁有最豐富的蚯蚓多樣性。這些地區不僅物種數量多,而且endemic 物種(特有種)的比例也較高。例如,南美洲的亞馬遜流域和東南亞的熱帶雨林地區都是蚯蚓多樣性的熱點。在這些地區,複雜的地形、豐富的降水和多樣的植被為蚯蚓提供了多樣化的微棲息地,促進了物種的分化和適應。

相比之下,溫帶地區的蚯蚓多樣性通常較低,但種群密度可能很高。例如,歐洲的溫帶森林和草原生態系統中,雖然蚯蚓的種類相對較少,但某些種類的數量可能非常龐大,對生態系統功能產生重要影響。北美洲的蚯蚓fauna(動物群)更為特殊,由於最後一次冰河時期的影響,許多地區的本地蚯蚓物種在冰川退縮後才重新擴散繁殖,導致物種多樣性相對較低,且許多現存物種實際上是歐洲引入的。

在極地和沙漠等極端環境中,蚯蚓的多樣性最低,甚至可能完全缺失。這主要是由於這些地區的嚴酷氣候條件,如極端的溫度和缺水,不利於蚯蚓的生存和繁衍。然而,在一些特殊的微環境中,如極地地區的tundra土壤或沙漠綠洲,仍可能發現適應性強的蚯蚓物種。

蚯蚓的全球分布模式還顯示出明顯的大陸差異。南半球的大陸,如南美洲、非洲南部和澳大利亞,擁有許多獨特的蚯蚓科屬,反映了這些地區的古老大陸起源。例如,巨蚓科(Megascolecidae)在澳大利亞和東南亞地區特別豐富,包括了一些體型巨大的物種,如澳大利亞的巨型蚯蚓(Megascolides australis)。相比之下,北半球的蚯蚓fauna則相對年輕,主要由正蚓科(Lumbricidae)等幾個主要科屬組成。

海洋和大洋對蚯蚓的分布形成了天然的地理屏障,導致不同大陸之間的蚯蚓fauna存在顯著差異。然而,人類活動,特別是全球貿易和運輸,已經打破了這種自然隔離。許多蚯蚓物種隨著植物、土壤或其他材料的運輸被引入新的地區,成為入侵物種。這種人為因素正在重塑蚯蚓的全球分布格局,在某些情況下甚至威脅到本地物種的生存。

蚯蚓的垂直分布也是全球多樣性模式的一個重要方面。從海平面到高山地區,蚯蚓的物種組成和豐度隨海拔的變化而變化。一般來說,隨著海拔的升高,蚯蚓的多樣性和豐度會逐漸降低。然而,在某些山區,由於地形和氣候的複雜性,可能會形成獨特的蚯蚓群落,甚至出現endemic 物種。例如,在安第斯山脈的某些地區,研究人員發現了一些只生活在特定海拔範圍的蚯蚓物種。

土壤特性對蚯蚓的分布和多樣性有著重要影響。不同的蚯蚓物種對土壤pH值、有機質含量、質地和濕度等因素有不同的偏好和耐受範圍。例如,有些物種偏好酸性土壤,而另一些則適應鹼性環境。這種對土壤條件的選擇性導致了微觀尺度上的多樣性分布模式。在同一地區的不同土壤類型中,可能會發現完全不同的蚯蚓群落組成。

人類活動對蚯蚓的全球分布產生了深遠影響。農業活動改變了大面積的自然棲息地,這對某些蚯蚓物種來說可能是災難性的,但對另一些物種卻創造了新的生態位。例如,歐洲的一些常見農田蚯蚓物種隨著農業實踐的全球擴散而廣泛傳播。城市化進程也對蚯蚓的分布產生了顯著影響,都市環境中的綠地和公園成為了許多適應性強的蚯蚓物種的新棲息地。

氣候變化正在reshaping蚯蚓的全球分布格局。隨著全球溫度升高,一些原本局限於較溫暖地區的物種正在向高緯度和高海拔地區擴散。同時,極端天氣事件的頻率增加,如乾旱和洪水,也可能導致某些地區的蚯蚓種群發生顯著變化。這種變化不僅影響蚯蚓本身,還可能通過改變土壤生態系統的功能對更廣泛的生態過程產生連鎖反應。

蚯蚓的全球多樣性模式還與其生態功能類群的分布相關。生態學家通常將蚯蚓分為三個主要的生態功能類群:表層殘體取食者(epigeic)、土壁取食者(endogeic)和深層垂直鑽洞者(anecic)。這些不同的生態類型在全球範圍內的分布並不均勻。例如,熱帶雨林地區通常擁有豐富的表層殘體取食者,而溫帶草原則可能更多地包含深層垂直鑽洞者。這種功能多樣性的分布模式反映了不同生態系統中有機質分解和土壤形成過程的差異。

研究蚯蚓的全球多樣性模式和分布不僅有助於我們理解這一重要生物類群的生態學和生物地理學特徵,還為土壤生態系統管理和生物多樣性保護提供了重要依據。隨著研究方法的不斷進步,特別是分子生物學技術的應用,我們對蚯蚓全球分布的認識正在不斷深化。這些研究不僅揭示了蚯蚓的當前分布格局,還有助於我們預測未來氣候變化和人類活動對蚯蚓分布的潛在影響,從而為生態系統管理和保護策略的制定提供科學依據。

2.3 蚯蚓的科屬種

蚯蚓的分類體系反映了這個生物類群豐富的多樣性和複雜的演化歷史。目前,科學家已經描述了約7000種蚯蚓,但估計實際存在的蚯蚓物種數量可能遠超過這個數字。蚯蚓屬於環節動物門(Annelida)寡毛綱(Oligochaeta),在這個綱中,蚯蚓被歸類為多個科。

最為人熟知的蚯蚓科是正蚓科(Lumbricidae)。這個科包含了許多常見的蚯蚓種類,尤其在北半球的溫帶地區分布廣泛。正蚓科的代表屬包括蚯蚓屬(Lumbricus)和赤子愛勝蚓屬(Eisenia)。其中,赤子愛勝蚓(Eisenia fetida)是一種廣泛用於蚯蚓養殖和堆肥的重要物種,因其對有機廢物的高效處理能力而聞名。另一個著名的例子是常見大蚯蚓(Lumbricus terrestris),這種大型蚯蚓在農業生態系統中扮演著重要角色。

巨蚓科(Megascolecidae)是另一個重要的蚯蚓科,主要分布在南半球,特別是在澳大利亞、東南亞和南美洲的部分地區。這個科包含了一些體型最大的蚯蚓物種,如澳大利亞的巨型蚯蚓(Megascolides australis),其長度可達3米。巨蚓科的另一個有趣例子是紫蚯蚓(Amynthas spp.),這個屬的許多物種在亞洲地區常見,並且已經作為入侵物種傳播到世界其他地區。

絲蚓科(Glossoscolecidae)主要分布在南美洲,是該地區的重要土壤動物。這個科的蚯蚓通常具有較大的體型和特殊的生態適應。例如,巴西的一些絲蚓科物種能夠在亞馬遜雨林的季節性淹水環境中生存,展示了蚯蚓對極端環境的適應能力。

八仙蚓科(Octochaetidae)是另一個值得注意的蚯蚓科,主要分布在印度、新西蘭和非洲的部分地區。這個科的蚯蚓often具有獨特的形態特徵,如特化的生殖器官結構。新西蘭的一些八仙蚓科物種甚至能夠發出微弱的生物發光,這是蚯蚓中極為罕見的特徵。

單孔蚓科(Moniligastridae)主要分布在亞洲東南部,包括印度、斯里蘭卡和東南亞地區。這個科的蚯蚓具有一些獨特的解剖特徵,如特殊的生殖系統結構。單孔蚓科的一些物種能夠在樹木的樹皮下或腐爛的木材中生活,顯示了蚯蚓適應多樣化棲息地的能力。

微小蚓科(Enchytraeidae)雖然大多數成員體型較小,但在生態系統中扮演著重要角色。這個科的許多物種能夠適應極端環境,如極地地區或高山苔原。微小蚓科的蚯蚓在有機質分解和養分循環方面發揮著關鍵作用,特別是在貧瘠或酸性土壤中。

在屬的層面上,蚯蚓展現出更加豐富的多樣性。例如,正蚓科中的愛勝蚓屬(Aporrectodea)包含了許多在農業生態系統中常見的物種。這個屬的成員通常具有較強的環境適應能力,能夠在各種土壤類型中生存。另一個重要的屬是異育蚓屬(Dichogaster),主要分布在熱帶和亞熱帶地區,其中一些物種具有獨特的生殖特徵。

蚯蚓的物種水平分類常常面臨挑戰,因為許多物種在形態上非常相似,需要仔細的解剖學研究才能區分。例如,歐洲常見的幾種正蚓科蚯蚓,如粉紅蚯蚓(Aporrectodea rosea)和綠蚯蚓(Allolobophora chlorotica),在外觀上非常相似,需要通過檢查內部解剖結構或使用分子生物學技術才能準確鑑定。

近年來,分子生物學技術的應用大大推動了蚯蚓分類學的發展。DNA條形碼技術使得科學家能夠更準確地識別和區分不同的蚯蚓物種。這種方法不僅有助於解決傳統形態學分類中的困難,還揭示了許多之前未被認識的隱存種(cryptic)。例如,在歐洲被認為是單一物種的Lumbricus rubellus,通過分子研究發現實際上包含了多個遺傳上相異的隱存種。

蚯蚓的分類學研究還揭示了一些有趣的生物地理學模式。例如,某些科和屬顯示出明顯的地理限制,反映了大陸漂移和其他地質事件的影響。南美洲的絲蚓科和澳大利亞的某些巨蚓科成員就是這種模式的典型代表,它們的分布模式與古老的岡瓦納大陸有關。

人類活動對蚯蚓的分類和分布產生了深遠影響。全球貿易和運輸導致許多蚯蚓物種被引入到它們原本不存在的地區。這些入侵物種可能對當地生態系統產生重大影響,有時甚至威脅到本地物種的生存。例如,歐洲正蚓科的一些物種在北美洲成為了廣泛分布的入侵物種,改變了當地的土壤生態系統。

蚯蚓的分類學研究不僅具有學術意義,還對生態系統管理和保護具有重要的實際應用價值。不同的蚯蚓科屬和物種在生態系統中扮演著不同的角色,對土壤形成、有機質分解和養分循環的影響也不盡相同。因此,準確的分類學知識對於理解和管理土壤生態系統至關重要。

隨著研究的深入,科學家們不斷發現新的蚯蚓物種,特別是在熱帶雨林等生物多樣性熱點地區。這些新發現不僅豐富了我們對蚯蚓多樣性的認識,還為研究土壤生態系統的功能和演化提供了新的視角。同時,對瀕危蚯蚓物種的研究和保護也越來越受到重視,特別是那些棲息地正面臨威脅的特有物種。

2.4 蚯蚓的生態分類

一組生態類別最早是在1970年代由法國科學家馬塞爾·布歇(Marcel Bouché)描述的。布歇使用了一些物理特徵(如色素沉著、體長和顏色)來建立三角尺度上的三個點:

1. 深層鑽孔蚯蚓(Anecic Species) - 深層鑽孔蚯蚓在土壤中打造永久性垂直洞穴。它們以土壤表面的樹葉為食,將其拖入洞穴中。它們還在表面排糞,這些糞便經常可以在草地上看到。一些anecic蚯蚓物種還會在洞口周圍堆積糞便(糞堆)。Anecic物種是英國最大的蚯蚓物種。它們頭端顏色較深(紅色或棕色),尾部較淺。

2. 淺層鑽孔蚯蚓(Endogeic Species) - 淺層鑽孔蚯蚓生活在土壤中並以土壤為食。它們在土壤中打造水平洞穴以四處移動和覓食,並會在一定程度上重複使用這些洞穴。Endogeic蚯蚓通常呈淺色,如灰色、淺粉色、綠色或藍色。有些能在土壤中鑽得很深。

3. 表層居住蚯蚓(Epigeic Species) - E表層居住蚯蚓生活在土壤表面的落葉、枯木、糞便和堆肥中。這些物種往往不打造洞穴,而是生活在落葉中並以之為食。Epigeic蚯蚓也常常呈明亮的紅色或紅棕色,有時甚至有條紋。

第三章 台灣的蚯蚓

台灣作為一個地理位置特殊的島嶼,擁有豐富多樣的生態環境,為各種生物提供了理想的棲息地,其中也包括了種類繁多的蚯蚓。台灣的蚯蚓群落不僅數量可觀,而且在物種多樣性方面也十分突出,這與島嶼的地質歷史、氣候條件以及複雜的地形地貌密切相關。

根據現有的研究資料,台灣已記錄的蚯蚓種類超過100種,這個數字在如此有限的地理範圍內可以說是相當驚人的。這些蚯蚓種類中,既包括了廣泛分佈的常見種,也有許多台灣特有種,後者更是台灣生物多樣性研究中的寶貴資源。例如,台灣大蚯蚓(Amynthas taiwanensis)就是一種體型較大的本地特有種,它不僅在生態系統中扮演著重要角色,也成為了研究台灣生物地理學的重要對象。

台灣蚯蚓的分佈與島嶼的地形和氣候有著密切的關係。從海平面到高山地區,從潮濕的森林到乾燥的草原,幾乎每種生態環境中都能找到適應性強的蚯蚓種類。在低海拔地區,如平原和丘陵地帶,常見的蚯蚓種類包括了許多芽殖蚓屬(Amynthas)的成員。這些蚯蚓通常適應性強,能夠在受到人類活動干擾的環境中生存。而在較高海拔的山區,則可能發現一些對低溫和高濕度環境特別適應的特有種。

台灣蚯蚓的研究歷史可以追溯到日治時期,當時日本學者開始對台灣的土壤動物進行系統性調查。隨後,台灣本地的研究者逐漸接棒,深入開展了對台灣蚯蚓的分類學和生態學研究。這些研究不僅豐富了我們對台灣生物多樣性的認識,也為理解島嶼生態系統的演化過程提供了重要線索。

在農業方面,台灣的蚯蚓也發揮著重要作用。許多農民認識到蚯蚓對改善土壤結構、提高土壤肥力的重要性,因此在有機農業和永續農業實踐中,常常有意識地培養和保護本地蚯蚓群落。一些特定的蚯蚓種類,如紅蚯蚓(Eisenia fetida),還被廣泛用於堆肥製作和有機廢棄物處理,這不僅有利於資源循環利用,也為農業生產提供了優質的有機肥料。

然而,隨著城市化和工業化的推進,台灣的蚯蚓也面臨著諸多威脅。棲息地破壞、土壤污染、農藥過度使用等問題都對本地蚯蚓群落造成了不同程度的影響。特別是一些特有種和稀有種,由於分佈範圍有限,更容易受到環境變化的衝擊。因此,保護台灣的蚯蚓多樣性已經成為生態保育工作中的一個重要課題。

另一個值得關注的問題是外來蚯蚓種的入侵。隨著全球化的發展和貿易的增加,一些非本地蚯蚓種被有意或無意地引入台灣。這些外來種可能與本地種競爭資源,改變土壤性質,甚至可能帶來新的病原體,對本地生態系統造成潛在威脅。因此,監測和控制外來蚯蚓種的擴散也成為了台灣生態保育工作的一個重要方面。

台灣的蚯蚓研究不僅局限於基礎的分類和生態學範疇,近年來也逐漸拓展到了應用研究領域。例如,利用特定蚯蚓種類進行土壤污染修復的研究已經取得了一些成果。此外,蚯蚓在有機廢棄物處理、土壤改良等方面的應用研究也正在積極開展,這些研究不僅有助於解決一些環境問題,也為台灣的綠色產業發展提供了新的方向。

總的來說,台灣的蚯蚓群落以其豐富的多樣性和獨特的地域特性,成為了台灣生物多樣性研究中不可或缺的一環。深入研究和保護這些低調而重要的土壤生物,不僅有助於維護台灣的生態平衡,也為我們理解島嶼生態系統的演化和適應提供了寶貴的研究素材。

3.1 台灣蚯蚓的概況

台灣蚯蚓的分類學概況反映了這個島嶼獨特的地理位置和複雜的地質歷史。作為東亞生物多樣性熱點的一部分,台灣擁有豐富而獨特的蚯蚓fauna。台灣蚯蚓的研究歷史可以追溯到20世紀初,當時日本學者開始對台灣的土壤動物進行系統性調查。然而,直到近幾十年,隨著本地研究者的努力和新技術的應用,台灣蚯蚓的分類學研究才取得了顯著進展。

目前,台灣已記錄的蚯蚓種類主要來自幾個主要的科。其中,巨蚓科(Megascolecidae)是台灣蚯蚓中最為豐富的一個科,包含了多個重要屬,如紫蚯蚓屬(Amynthas)和尼泊爾蚓屬(Metaphire)。這兩個屬不僅在台灣,在整個東亞地區都有廣泛分布。紫蚯蚓屬的許多物種在台灣的森林和農業生態系統中扮演著重要角色,它們對有機質的分解和土壤結構的改善有顯著貢獻。

另一個在台灣有重要代表的科是正蚓科(Lumbricidae)。雖然這個科的大多數物種原產於歐洲和北美,但由於人類活動的影響,一些正蚓科的物種已經在台灣建立了穩定的種群。這些物種主要分布在農業區和城市綠地中,反映了人類活動對蚯蚓分布的影響。例如,赤子愛勝蚓(Eisenia fetida)在台灣的一些有機農場和堆肥設施中被廣泛使用。

八仙蚓科(Octochaetidae)在台灣也有發現,儘管其物種數量相對較少。這個科的一些物種展現出了對台灣特定環境的適應,例如在一些山區的酸性土壤中發現的特化物種。這些發現為研究蚯蚓的環境適應提供了寶貴的案例。

單孔蚓科(Moniligastridae)在台灣也有代表,雖然種類不多,但卻包含了一些具有特殊生態位的物種。例如,有些單孔蚓科的物種能夠生活在樹皮下或腐爛的木材中,這種特性在熱帶和亞熱帶森林生態系統中尤為重要。

台灣蚯蚓的分類學研究還揭示了許多endemic 物種(特有種)的存在。這些特有種主要分布在台灣的山區和一些隔離的棲息地中,反映了台灣獨特的地理環境對物種形成的影響。例如,在玉山地區發現的一些紫蚯蚓屬新種就展現出了對高海拔環境的特殊適應。

分子生物學技術的應用大大推動了台灣蚯蚓分類學研究的進展。DNA條形碼技術使得研究者能夠更準確地識別和區分形態上相似的物種。這種方法不僅有助於解決傳統形態學分類中的困難,還揭示了一些之前未被認識的隱存種(cryptic)。例如,在台灣wide分布的一些紫蚯蚓屬物種,通過分子研究發現實際上包含了多個遺傳上相異的種群。

台灣蚯蚓的分類學研究還涉及到生物地理學的問題。台灣島的形成和與大陸的分離歷史直接影響了蚯蚓的種類組成和分布模式。一些研究表明,台灣的某些蚯蚓種類與中國大陸和日本的近緣種有密切的親緣關係,這反映了東亞地區生物多樣性的共同演化歷史。

人類活動對台灣蚯蚓的分類和分布產生了顯著影響。隨著城市化和農業開發的推進,一些原本分布限於特定自然棲息地的物種面臨著棲息地縮小和破碎化的威脅。同時,一些適應性強的物種,特別是一些外來種,在人為干擾的環境中擴大了分布範圍。這種動態變化為研究人類活動對生物多樣性的影響提供了重要案例。

台灣蚯蚓的分類學研究還面臨著一些挑戰。由於台灣複雜的地形和多樣的微環境,可能還有許多未被發現的物種,特別是在一些較少被調查的偏遠山區。此外,全球氣候變化可能會影響某些物種的分布範圍,這為長期的分類學監測提出了新的要求。

蚯蚓在台灣的生態系統中扮演著重要角色,不同的物種適應了不同的生態位。例如,一些表層活動的物種主要參與地表有機質的分解,而一些深層鑽穴的物種則對改善土壤結構有重要作用。了解這些不同物種的生態功能對於評估和管理台灣的土壤生態系統至關重要。

台灣蚯蚓的分類學研究還與保護生物學密切相關。隨著對台灣蚯蚓多樣性認識的深入,一些rare或瀕危的物種已經被確認。這些物種通常具有特定的棲息地需求或有限的分布範圍,因此特別容易受到環境變化的影響。對這些物種的研究和保護不僅有助於維護台灣的生物多樣性,還為全球蚯蚓保護提供了重要的參考案例。

台灣蚯蚓的分類學研究還涉及到入侵物種的問題。隨著全球化的深入,一些原本不存在於台灣的蚯蚓物種被引入並建立了種群。這些入侵種可能對本地生態系統產生重大影響,例如改變土壤結構或與本地種競爭資源。識別和監測這些入侵種是台灣蚯蚓分類學研究的一個重要方面。

台灣蚯蚓的分類學研究不僅具有學術價值,還對農業和環境管理具有重要的實際應用意義。不同的蚯蚓物種對土壤肥力、有機質分解和土壤結構改善的貢獻各不相同。因此,準確的分類學知識對於制定合理的土壤管理策略和有機農業實踐至關重要。

3.2 台灣蚯蚓的特有種與本土種

台灣作為一個具有獨特地理位置和多樣化生態環境的島嶼,孕育了豐富的蚯蚓特有種和本土種。這些物種的存在不僅反映了台灣的生物多樣性,也彰顯了該地區的生態和進化特點。

台灣蚯蚓的特有種主要集中在巨蚓科(Megascolecidae)中,特別是紫蚯蚓屬(Amynthas)和尼泊爾蚓屬(Metaphire)。這些特有種的形成與台灣的地質歷史和獨特的生態環境密切相關。例如,在台灣中央山脈發現的一些高海拔特有種,展現出對寒冷氣候和貧瘠土壤的特殊適應。這些物種通常體型較小,具有較短的生活史週期,能夠在資源有限的環境中生存。

一個典型的台灣特有種案例是台灣高山紫蚓(Amynthas taiwanensis),這個物種主要分布在海拔2000米以上的山區。它具有特殊的形態特徵,如體色較淡、體節數較少等,這些特徵可能是對高山環境適應的結果。另一個值得注意的特有種是玉山紫蚓(Amynthas yushan),這個物種僅在玉山國家公園的特定區域被發現,反映了台灣山區生態系統的獨特性和脆弱性。

除了高山地區,台灣的低地森林和沿海地區也孕育了一些特有的蚯蚓物種。例如,在台灣東部的熱帶雨林中發現的幾個紫蚯蚓屬新種,它們適應了高溫多濕的環境,在有機質分解和土壤形成過程中扮演著重要角色。這些物種的存在不僅豐富了台灣的生物多樣性,也為研究熱帶土壤生態系統提供了寶貴的案例。

台灣的一些島嶼,如蘭嶼和綠島,也擁有獨特的蚯蚓fauna。這些離島由於長期的地理隔離,形成了一些特有的蚯蚓物種。例如,在蘭嶼發現的幾個尼泊爾蚓屬新種,它們與台灣本島的近緣種在形態和生態特徵上存在明顯差異,反映了島嶼生態系統的特殊性。

除了特有種,台灣還擁有許多本土種蚯蚓。這些物種雖然不是台灣獨有,但長期以來一直是台灣自然生態系統的重要組成部分。許多本土種在台灣經歷了長期的適應和進化,形成了獨特的生態型或亞種。例如,廣布紫蚓(Amynthas corticis)在台灣的不同生態環境中形成了多個地方種群,這些種群在形態和生理特徵上略有差異,反映了對當地環境的適應。

台灣的本土種蚯蚓在生態系統功能方面發揮著關鍵作用。例如,台灣普遍分布的藍尾紫蚓(Amynthas gracilis)是一種重要的表層活動種,它們主要生活在土壤表層和腐殖質層,對有機質的分解和養分循環有重要貢獻。另一個例子是大型紫蚓(Amynthas robustus),這種體型較大的本土種能夠在土壤中形成深層隧道,有助於改善土壤結構和水分滲透。

研究台灣的特有種和本土種蚯蚓面臨著一些挑戰。首先是棲息地破壞的問題。隨著城市化和農業開發的推進,許多蚯蚓的自然棲息地受到威脅。特別是一些分布範圍狹窄的特有種,它們的生存狀況令人擔憂。例如,某些只在特定山區發現的紫蚯蚓屬特有種,由於棲息地縮小和破碎化,面臨著滅絕的風險。

氣候變化也對台灣的特有種和本土種蚯蚓構成了潛在威脅。隨著全球溫度升高,一些適應高海拔寒冷環境的特有種可能會失去適宜的棲息地。同時,氣候變化可能導致降雨模式的改變,影響土壤濕度,進而影響蚯蚓的分布和豐度。

外來種入侵是另一個威脅台灣本土蚯蚓多樣性的重要因素。隨著全球貿易的增加,一些非本土蚯蚓物種被引入台灣。這些外來種可能與本土種競爭資源,改變土壤環境,甚至帶來新的病原體。例如,原產於東南亞的馬來西亞鳴蚓(Pontoscolex corethrurus)在台灣的一些地區已經形成了穩定的種群,可能對當地的蚯蚓群落結構產生影響。

保護台灣的特有種和本土種蚯蚓需要多方面的努力。首先,需要加強對這些物種的基礎研究,包括分類學研究、生態學研究和分布調查。這些研究不僅有助於我們更好地了解這些物種,也為制定有效的保護策略提供科學依據。

其次,保護關鍵棲息地對於維護台灣蚯蚓的多樣性至關重要。這包括建立保護區、限制某些地區的開發活動,以及恢復已退化的棲息地。例如,在一些山區設立的自然保護區不僅保護了當地的植被,也為許多特有蚯蚓物種提供了重要的庇護所。

此外,提高公眾對本土蚯蚓重要性的認識也是保護工作的一個重要方面。通過環境教育和科普活動,可以讓更多人了解蚯蚓在生態系統中的重要作用,從而支持相關的保護措施。

在農業實踐中,鼓勵採用有利於本土蚯蚓生存的耕作方式也很重要。例如,減少化學農藥的使用,增加有機質的投入,這些措施不僅有利於土壤健康,也能為本土蚯蚓提供更好的生存環境。

對於一些瀕危的特有種,可能需要採取更加積極的保護措施,如遷地保護或人工繁殖。雖然這些措施在蚯蚓保護中還不常見,但對於一些分布範圍極其有限的珍稀物種可能是必要的。

台灣蚯蚓的特有種和本土種不僅是該地區生物多樣性的重要組成部分,也是研究島嶼生物地理學和進化生物學的寶貴資源。通過深入研究這些物種,我們不僅可以更好地了解台灣的生態系統,也能為全球生物多樣性保護提供重要的案例和經驗。

3.3 蚯蚓的棲息地類型與生態位

台灣蚯蚓的棲息地類型和生態位展現了豐富的多樣性,反映了這個島嶼複雜的地形地貌和多變的氣候條件。從海岸線到高山地區,從原始森林到農業用地,台灣的蚯蚓適應了各種不同的環境,在生態系統中扮演著重要角色。

在台灣的低海拔地區,特別是在平原和丘陵地帶,常見的棲息地類型包括闊葉林、竹林和農田。這些地區的土壤通常較為肥沃,有機質含量豐富,為許多蚯蚓物種提供了理想的生存環境。例如,在這些地區常見的藍尾紫蚓(Amynthas gracilis)主要生活在土壤表層,它們通過分解落葉和其他有機物質來獲取營養,同時也促進了土壤養分的循環。這種蚯蚓適應了台灣亞熱帶氣候的高溫多濕環境,在雨季時活動頻繁,而在乾燥季節則會進入較深的土層以避免脫水。

台灣的山地森林是另一個重要的蚯蚓棲息地類型。隨著海拔的升高,蚯蚓的種類組成會發生明顯變化。在中海拔的混合林和針闊葉林中,可以發現一些適應涼爽氣候的蚯蚓物種。這些物種通常體型較小,生活史較短,能夠在有機質含量相對較低的山地土壤中生存。例如,在阿里山地區發現的一些紫蚯蚓屬(Amynthas)新種,它們的生態位主要集中在林下腐殖質層,在分解針葉和闊葉樹的凋落物方面發揮重要作用。

高山地區是台灣蚯蚓分布的另一個特殊棲息地類型。在海拔3000米以上的高山草原和灌叢中,生存著一些高度特化的蚯蚓物種。這些物種必須適應低溫、強紫外線輻射和貧瘠土壤等極端環境條件。例如,在玉山國家公園發現的玉山紫蚓(Amynthas yushan),其生態位局限於高山草甸的表層土壤和植物根系周圍。這種蚯蚓具有特殊的生理機制來應對高山環境的挑戰,如能夠在低溫下保持活動,並且能夠有效利用稀少的有機質資源。

台灣的濕地和水域邊緣也是一些特殊蚯蚓物種的棲息地。在這些環境中,蚯蚓必須適應周期性淹水的條件。例如,在台灣西部的沿海濕地中,有些蚯蚓物種能夠在淹水期間通過特殊的呼吸機制存活,它們的生態位主要集中在濕地植物的根系周圍,在有機質分解和土壤通氣方面發揮重要作用。

農業生態系統是台灣蚯蚓的另一個重要棲息地類型。在水稻田、果園和蔬菜農地中,蚯蚓群落的組成受到人類活動的強烈影響。一些適應性強的本土種,如大型紫蚓(Amynthas robustus),能夠在這些人為干擾的環境中維持穩定的種群。這些蚯蚓通過改善土壤結構、促進有機質分解和增加土壤通氣性來提高農業生產力。然而,過度使用化學肥料和農藥可能會對這些有益的蚯蚓種群造成負面影響。

台灣的城市和郊區環境也為一些適應性強的蚯蚓物種提供了棲息地。在公園、花園和綠地中,常見一些耐受人為干擾的蚯蚓種類。這些物種往往具有較強的繁殖能力和環境適應性。例如,原產於歐洲的常見的正蚓科物種,如赤子愛勝蚓(Eisenia fetida),在台灣的一些城市綠地和堆肥設施中形成了穩定的種群。這些蚯蚓在城市有機廢物的處理和土壤改良方面發揮著重要作用。

台灣的一些特殊地質環境,如火山地區和溫泉區,也孕育了一些獨特的蚯蚓生態位。在這些地區,蚯蚓必須適應高溫和特殊的土壤化學成分。例如,在台灣北部的陽明山地區,有些蚯蚓物種能夠在硫磺含量較高的土壤中生存,它們可能發展出了特殊的解毒機制來應對這種極端環境。

在台灣的森林生態系統中,蚯蚓的生態位可以進一步細分為表層活動種(epigeic)、土壁取食種(endogeic)和深層垂直鑽洞種(anecic)。表層活動種主要生活在土壤表面和腐殖質層,如一些紫蚯蚓屬的小型物種,它們主要負責分解新鮮的有機物質。土壁取食種生活在礦質土層中,如一些尼泊爾蚓屬(Metaphire)的物種,它們通過攝食土壤中的有機質來獲取營養,同時也促進了土壤結構的改善。深層垂直鑽洞種則在土壤中形成永久性的垂直隧道,如一些大型的紫蚯蚓屬物種,它們的活動對改善土壤通氣性和水分滲透有重要作用。

台灣的島嶼環境為研究蚯蚓的生態位分化提供了獨特的機會。例如,在蘭嶼和綠島等離島上,由於長期的地理隔離,一些蚯蚓物種可能發展出了特殊的生態位。這些島嶼上的蚯蚓可能在形態、生理和行為上都有獨特的適應,反映了島嶼生態系統的特殊性。

氣候變化和人類活動正在影響台灣蚯蚓的棲息地和生態位。隨著全球溫度升高,一些原本局限於低海拔地區的蚯蚓物種可能會向更高海拔擴散,這可能導致與現有高海拔物種的競爭。同時,極端天氣事件的增加,如強烈颱風和長期乾旱,也可能改變蚯蚓的棲息地條件,迫使它們適應新的環境壓力。

了解台灣蚯蚓的棲息地類型和生態位不僅對於保護這些重要的土壤生物至關重要,也為研究生物多樣性的形成和維持機制提供了寶貴的見解。通過深入研究不同環境中蚯蚓的適應策略和生態功能,我們可以更好地理解台灣複雜的生態系統,並為制定有效的土壤和生態系統管理策略提供科學依據。

第四章 蚯蚓解剖學與形態學

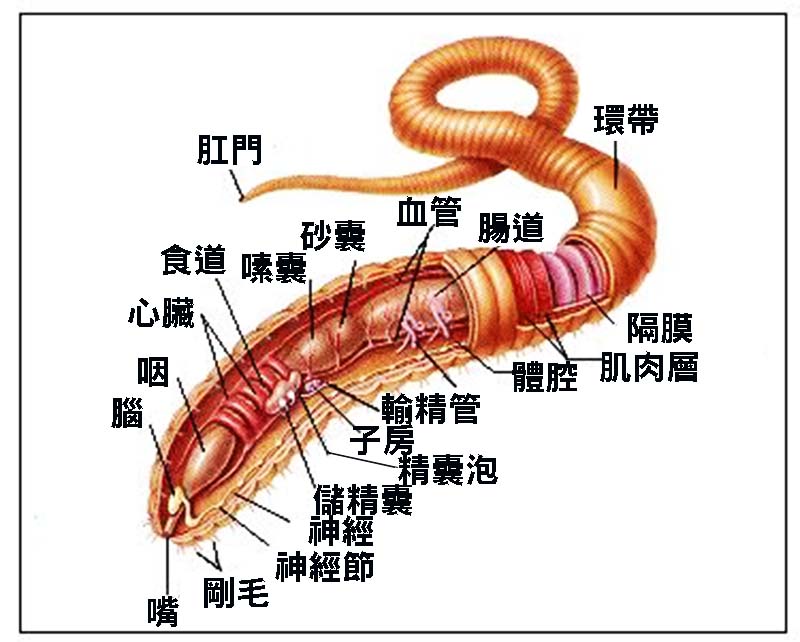

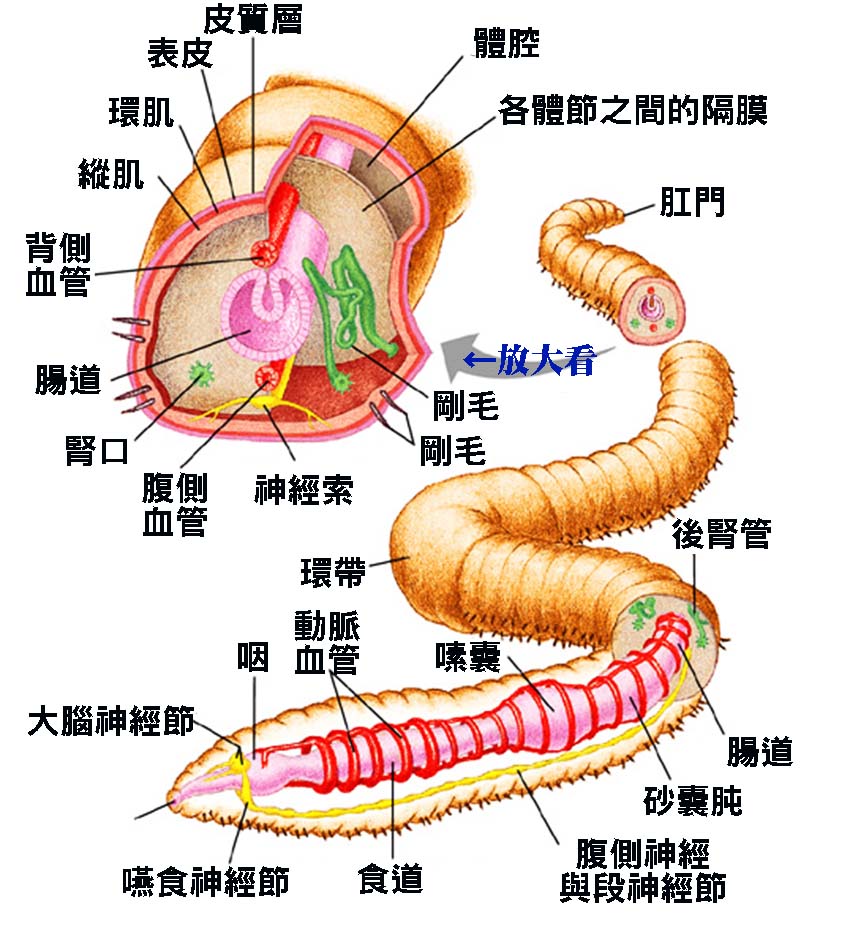

蚯蚓的解剖學與形態學特徵是其適應土壤生活的完美體現,展現了生物進化的奧妙。蚯蚓屬於環節動物門,其最顯著的外部特徵是由眾多相似環節組成的圓柱形身體。這種分節結構不僅提高了蚯蚓的運動靈活性,還使其能夠在狹小的土壤空間中自如穿行。

蚯蚓的身體可以大致分為三個主要區域:前端、中段和後端。前端包括口、前端腺體和腦,中段是最長的部分,包含了大部分內部器官,而後端則主要負責排泄功能。蚯蚓的每個體節都有一對剛毛(setae),這些微小的刺狀結構幫助蚯蚓在土壤中移動和固定身體。

蚯蚓的皮膚是一層薄而透明的表皮,富含微小的血管和感覺細胞。這層皮膚不僅是蚯蚓的保護層,還是其進行呼吸和感知環境的重要器官。蚯蚓通過皮膚進行氣體交換,這種獨特的呼吸方式使其能夠在低氧環境中生存。皮膚上的黏液腺分泌黏液,保持身體濕潤,有助於呼吸和運動。

在蚯蚓的前端,最顯著的結構是口腔和咽喉。口腔周圍有一個肌肉發達的結構稱為前莖(prostomium),它在覓食和感知環境中起重要作用。緊隨其後的是咽喉,這是一個肌肉發達的器官,有助於吞咽食物。在某些種類中,咽喉還具有鈣質腺體,分泌鈣質顆粒以中和攝入的酸性土壤。

蚯蚓的消化系統相對簡單但高效。從口腔開始,食物經過食道進入嗉囊,在這裡食物被暫時儲存和軟化。接著是砂囊,一個肌肉發達的器官,內含小砂粒,用於研磨食物。之後是腸道,佔據了身體的大部分長度。腸道內壁褶皺形成縱摺(typhlosole),大大增加了吸收面積。

蚯蚓的循環系統是封閉式的,由背血管、腹血管和連接它們的環狀血管組成。背血管的搏動推動血液向前流動,而側心則幫助將血液泵向身體各部分。這種高效的循環系統確保了氧氣和營養物質能夠迅速到達身體各處。

神經系統是蚯蚓另一個重要的解剖特徵。中樞神經系統由位於食道上方的腦神經節和貫穿全身的腹神經索組成。每個體節都有一對神經節,使蚯蚓能夠對環境刺激做出快速反應。儘管蚯蚓沒有眼睛,但它們的皮膚上分布著許多感光細胞,能夠感知光線強度的變化。

蚯蚓的排泄系統由分佈在大多數體節中的腎管(nephridia)組成。每個腎管都有一個漏斗狀開口,收集體腔液中的廢物,然後通過側壁的微小孔排出體外。這種高效的排泄系統使蚯蚓能夠維持體內的水分和離子平衡。

在生殖系統方面,大多數蚯蚓是雌雄同體的。它們通常在前段體節擁有精巢、卵巢和各種生殖腺體。最顯著的外部生殖特徵是環帶(clitellum),這是一個腺體發達的增厚區域,在成熟的蚯蚓中非常明顯。環帶在繁殖季節分泌黏液和卵囊物質,對於蚯蚓的繁殖至關重要。

蚯蚓的肌肉系統主要由縱肌和環肌組成。縱肌的收縮使身體變短變粗,而環肌的收縮則使身體變長變細。這兩組肌肉的協調配合,加上體腔內液體的靜水壓力,使蚯蚓能夠進行其特有的蠕動運動。

蚯蚓的解剖學和形態學特徵反映了其對土壤生活的完美適應。從高效的消化系統到特化的呼吸方式,從靈活的運動能力到敏感的環境感知能力,每一個結構和功能都為蚯蚓在複雜的土壤環境中生存和繁衍提供了保障。深入理解蚯蚓的解剖學和形態學不僅有助於我們更好地認識這種重要的土壤生物,也為研究生物適應性進化提供了絕佳的範例。

4.1 蚯蚓的體節分節

蚯蚓的體節分節是其獨特解剖結構的核心特徵,也是環節動物門的典型特徵。蚯蚓的身體由一系列環狀體節組成,這種分節結構不僅在外表可見,還延伸到內部器官系統。每個體節都包含一套完整的器官系統,這種重複性結構使蚯蚓具有驚人的再生能力和適應性。

蚯蚓的身體可以大致分為三個主要區域:前端、中段和後端。前端包括口、腦和感覺器官,中段是最長的部分,包含大部分內部器官,而後端則包括肛門和尾部感覺器官。每個體節都由環狀和縱向肌肉組成,這些肌肉的協調收縮使蚯蚓能夠進行其特徵性的蠕動運動。

蚯蚓的體節數量因種類而異,從不到100節到超過600節不等。值得注意的是,蚯蚓的體節並非完全相同。例如,生殖帶(環帶)是一組特化的體節,在成熟的蚯蚓中變得腫大並產生黏液,用於交配和形成卵莢。這個區域通常位於蚯蚓身體的前三分之一處,其確切位置和範圍對於物種鑑定非常重要。

每個體節內部都有一個體腔(腔體),filled with (充滿)體液。這種液體起著水壓骨骼的作用,為蚯蚓提供支撐和形狀。體腔還在蚯蚓的生理功能中扮演重要角色,如循環、排泄和生殖。體腔被隔膜分隔,這些隔膜將相鄰體節分開,但仍允許某些體液和物質在體節之間流動。

蚯蚓的神經系統也反映了其分節結構。每個體節都有一對神經節,這些神經節通過神經索相連,形成一條貫穿全身的神經鏈。這種分散的神經系統使蚯蚓能夠對局部刺激做出快速反應,即使在被切斷後,身體的某些部分仍能繼續運動。

蚯蚓的循環系統同樣體現了分節特性。每個體節都有一對側心臟,負責將血液泵入主要的背部血管。這種重複的結構確保了即使在身體某些部分受損的情況下,血液循環仍能維持。

分節結構對蚯蚓的生存和適應能力至關重要。例如,當蚯蚓遇到捕食者時,它可以犧牲部分體節逃生,這種自割行為(自體斷裂)是其防禦機制的一部分。失去的體節通常可以再生,雖然再生的部分可能與原來的不完全相同。

蚯蚓的分節結構還影響其運動方式。通過協調收縮和舒張不同體節的肌肉,蚯蚓能夠在土壤中高效移動。這種運動方式不僅有助於蚯蚓在複雜的地下環境中穿行,還能促進土壤的混合和通氣。

在生殖方面,分節結構也發揮了重要作用。蚯蚓是雌雄同體的,其生殖器官分布在特定的體節中。例如,精巢通常位於前端的幾個體節中,而卵巢則位於稍後的體節。這種安排確保了交配過程中精子和卵子的有效交換。

總的來說,蚯蚓的體節分節不僅是其外部形態的一個特徵,更是其整個生理和生態適應的基礎。這種結構使蚯蚓能夠高效地執行各種生命活動,從運動和感知到生殖和再生,同時也使其成為土壤生態系統中不可或缺的一員。理解蚯蚓的這一基本特徵,有助於我們更好地認識這種看似簡單卻又複雜的生物,以及其在生態系統中的重要作用。

4.2 蚯蚓的剛毛排列

蚯蚓的剛毛排列是其外部形態學的重要特徵之一,對於蚯蚓的分類、鑑定以及了解其生態功能都具有重要意義。剛毛是蚯蚓體表上的細小硬質結構,主要由幾丁質組成,它們在蚯蚓的運動、固定和感知環境中扮演著關鍵角色。

每個體節上通常都分布有一定數量的剛毛,這些剛毛的排列方式、數量和形態在不同種類的蚯蚓之間存在顯著差異,因此成為分類學家識別和區分不同蚯蚓種類的重要依據。一般而言,大多數蚯蚓種類在每個體節上都有八根剛毛,它們以對稱的方式排列在體節的腹側和側面。這種典型的排列方式被稱為「八剛毛型」(lumbricine)排列。

然而,剛毛的排列並非總是如此規律。有些蚯蚓種類可能在每個體節上擁有多達100根剛毛,這種排列方式被稱為「多剛毛型」(perichaetine)排列。在這種情況下,剛毛通常呈環狀分布在體節周圍。還有一些蚯蚓種類可能在體節的某些部位完全缺失剛毛,或者剛毛的分布呈現不規則的模式。

剛毛的具體排列方式對蚯蚓的生存和適應能力有重要影響。例如,腹側的剛毛通常比背側的剛毛更發達,這有助於蚯蚓在土壤中穿行時增加摩擦力和抓地力。當蚯蚓需要在狹窄的土壤孔隙中移動時,這些剛毛可以幫助它們固定身體,防止滑落。此外,剛毛還可以感知周圍環境的變化,如溫度、濕度和壓力,從而幫助蚯蚓做出適當的行為反應。

在某些蚯蚓種類中,特定體節上的剛毛可能發生特化,以適應特定的功能。例如,靠近生殖帶(環帶)的剛毛可能變得更長、更粗壯,這些特化的剛毛在交配過程中起到固定作用,確保精子的有效傳遞。另外,有些深層土壤蚯蚓的剛毛可能變得更加堅硬和彎曲,以適應在緊實的土壤中挖掘的需求。

剛毛的排列還與蚯蚓的生態位有密切關係。例如,生活在土壤表層的蚯蚓種類,其剛毛排列可能更加密集,以增加與土壤顆粒的接觸面積,有利於在鬆軟的有機質層中移動。相比之下,深層土壤蚯蚓的剛毛可能較少但更強壯,有助於在緊實的礦質土層中挖掘通道。

在蚯蚓的生命週期中,剛毛的發育和更新是一個持續的過程。隨著蚯蚓的生長和體節的增加,新的剛毛會不斷形成。當舊的剛毛磨損或損壞時,它們會被新生的剛毛所取代。這種更新機制確保了蚯蚓始終保持有效的運動和感知能力。

剛毛的排列還可能反映蚯蚓的進化歷史和適應策略。例如,一些原始的蚯蚓種類可能保留了較為簡單的剛毛排列方式,而那些適應特殊環境的種類則可能演化出更為複雜或特化的剛毛排列模式。通過研究不同蚯蚓種類的剛毛排列,科學家可以推斷它們的親緣關係和演化過程。

在蚯蚓的行為研究中,剛毛排列也是一個重要的考察對象。例如,當蚯蚓感受到威脅時,它們可能會豎起剛毛,增加與周圍環境的摩擦力,使捕食者更難將它們從土壤中拽出。這種防禦機制在某些地表活動的蚯蚓種類中特別明顯。

剛毛排列的研究對於理解蚯蚓在生態系統中的作用也有重要意義。蚯蚓通過在土壤中移動和攝食,不斷改變土壤的物理結構和化學組成。它們的剛毛在這個過程中起到了「耙」和「犁」的作用,有助於混合土壤顆粒,增加土壤的孔隙度和通氣性。不同的剛毛排列方式可能導致蚯蚓對土壤的影響程度和方式有所不同。

在農業和生態工程領域,了解蚯蚓的剛毛排列有助於選擇適合特定土壤條件或環境修復目標的蚯蚓種類。例如,在土壤改良項目中,可能會優先選擇那些剛毛排列有利於深層挖掘的蚯蚓種類,以增加土壤的深層通氣和有機質分布。

剛毛排列的研究還涉及到蚯蚓的生物力學特性。科學家通過研究剛毛的排列方式、角度和密度,可以更好地理解蚯蚓如何在不同質地的土壤中移動,以及它們如何適應各種地下環境。這些研究成果不僅有助於深化我們對蚯蚓生物学的理解,還可能為仿生工程領域提供靈感,例如開發新型的地下探測設備或軟體機器人。

總之,蚯蚓的剛毛排列是一個複雜而富有意義的研究領域,它不僅關係到蚯蚓的分類和鑑定,還與其生態功能、行為特征和演化歷史密切相關。通過深入研究剛毛排列,我們可以更全面地理解蚯蚓這種看似簡單但實際上極為複雜和重要的土壤生物,進而更好地認識和保護土壤生態系統。

4.3 蚯蚓的體壁

蚯蚓的體壁是其身體結構中極為重要的組成部分,它不僅為蚯蚓提供了物理保護,還在運動、呼吸、感知和滲透調節等多項生理功能中扮演著關鍵角色。蚯蚓的體壁結構複雜,由多層組織精密排列而成,每一層都具有特定的功能和特性。

最外層的體壁結構是表皮(epidermis),這是一層單層的柱狀上皮細胞。表皮細胞的表面覆蓋著一層薄薄的角質層(cuticle),這層角質層主要由膠原蛋白、糖蛋白和脂類物質組成。角質層雖然薄,但卻起著至關重要的保護作用,它能夠防止蚯蚓體內水分的過度蒸發,同時也為蚯蚓提供了一定程度的機械保護。然而,角質層並非完全不透水,它允許氣體和某些溶解物質通過,這對於蚯蚓的皮膚呼吸和離子交換至關重要。

在表皮層中,分布著大量的腺體細胞,這些細胞負責分泌黏液。黏液在蚯蚓的生理生態中有多重作用:首先,它能保持體表濕潤,有助於氣體交換;其次,黏液具有抗菌性質,可以防止病原體侵入;再者,黏液能減少蚯蚓在土壤中移動時的摩擦,同時也有助於蚯蚓在乾燥環境中保持水分。特別是在蚯蚓的生殖帶(環帶)區域,這些腺體更為發達,能分泌特殊的黏液用於形成卵莢和輔助交配過程。

表皮下方是由環狀肌肉和縱向肌肉組成的肌肉層。環狀肌肉位於外側,縱向肌肉位於內側。這兩層肌肉的協調收縮使蚯蚓能夠進行其特徵性的蠕動運動。當環狀肌肉收縮時,蚯蚓的身體變細長;當縱向肌肉收縮時,蚯蚓的身體變短粗。通過這兩組肌肉的交替收縮,蚯蚓能夠在土壤中高效移動。值得注意的是,這些肌肉纖維的排列並非簡單的環狀或縱向,而是呈螺旋狀排列,這種排列方式能夠產生更複雜和精確的運動控制。

在肌肉層中,還分布著大量的毛囊,這些毛囊是剛毛的生長基地。每根剛毛都由特化的表皮細胞分泌形成,並通過特定的肌肉控制其運動。剛毛不僅有助於蚯蚓在土壤中移動,還能感知周圍環境的變化。

體壁的最內層是腹膜(peritoneum),這是一層薄薄的上皮組織,它覆蓋在肌肉層的內側,與體腔接壤。腹膜在維持體腔內環境的穩定性方面起著重要作用,它參與調節體腔液的成分和壓力,並在某些區域特化形成絨毛狀結構,增加吸收和分泌表面積。

蚯蚓體壁的一個顯著特徵是其高度的通透性。與許多其他動物不同,蚯蚓的體壁允許水分和溶解氣體直接通過。這種特性使得蚯蚓能夠通過體壁進行氣體交換,即所謂的皮膚呼吸。氧氣可以直接通過濕潤的體壁擴散入血液,而二氧化碳則可以從血液擴散到外界。這種呼吸方式雖然效率不如特化的呼吸器官,但對於生活在潮濕土壤環境中的蚯蚓來說卻是非常適合的。

體壁的通透性還使得蚯蚓能夠通過滲透作用吸收水分和某些溶解的養分。這種能力在蚯蚓的水分調節中起著重要作用,特別是在乾燥環境中。然而,這種高通透性也使得蚯蚓容易受到環境污染物的影響,這也是為什麼蚯蚓常被用作環境污染的生物指標。

蚯蚓的體壁還具有顯著的再生能力。當蚯蚓的一部分身體受到損傷或丟失時,剩餘的體壁組織能夠通過細胞增殖和分化重建失去的部分。這種再生能力不僅限於表皮和肌肉層,甚至包括神經和血管系統的重建。這種再生能力使得蚯蚓能夠在受到捕食者攻擊後存活下來,並恢復完整的身體功能。

在某些蚯蚓種類中,體壁還具有特殊的適應性結構。例如,一些生活在乾燥環境中的蚯蚓,其體壁可能變得更厚,並且角質層更為發達,以減少水分損失。而一些水生或半水生的蚯蚓種類,其體壁可能變得更薄,以增加氣體交換效率。

體壁還是蚯蚓感知外界環境的重要界面。除了前面提到的剛毛外,體壁上還分布著大量的感覺細胞,這些細胞能夠感知光線、振動、化學物質等環境刺激。特別是在蚯蚓的前端,這些感覺細胞更為密集,形成了類似於原始感覺器官的結構。

蚯蚓體壁的另一個重要功能是參與免疫反應。當病原體入侵時,體壁中的特定細胞能夠識別並攻擊這些外來物質。此外,體壁還能分泌某些抗菌物質,為蚯蚓提供額外的保護。

在生殖方面,蚯蚓的體壁也扮演著重要角色。特別是在生殖帶區域,體壁會發生顯著的變化。這個區域的表皮細胞變得更高,腺體更加發達,能夠分泌特殊的蛋白質和營養物質,用於形成卵莢和滋養發育中的胚胎。

蚯蚓的體壁結構和功能是其適應土壤生活的重要體現。通過研究蚯蚓的體壁,我們不僅能更好地理解這種生物的生理生態特性,還能為生物材料、環境監測等領域提供有價值的啟示。隨著研究技術的進步,相信我們會對蚯蚓體壁的精細結構和功能有更深入的認識,為生態學、生物學乃至工程學領域帶來新的見解和應用可能。

4.4 蚯蚓的體腔

蚯蚓的體腔是其身體結構中一個極為重要的組成部分,它不僅為內部器官提供了保護和支撐,還在多項生理功能中扮演著關鍵角色。體腔是位於消化道和體壁之間的空腔,充滿了體腔液,這種液體在蚯蚓的生命活動中有著多重作用。

蚯蚓的體腔屬於真體腔(eucoelom)類型,這意味著它完全由中胚層衍生而來,並且被完整的體腔膜包裹。這種體腔結構是蚯蚓進化過程中的一個重要特徵,標誌著其在動物界中的進階地位。真體腔的出現為內部器官系統的發展提供了更大的空間和可能性,使得蚯蚓能夠發展出更為複雜和高效的生理機制。

在蚯蚓的體內,體腔並非一個連續的大空腔,而是被稱為隔膜(septum)的結構分隔成多個小腔室。這些隔膜與體節的劃分相對應,每個體節都有自己的體腔部分。隔膜的存在使得蚯蚓的體腔呈現出分節的特徵,這種結構有多個優點:首先,它增強了身體的整體支撐力;其次,它限制了體腔液的自由流動,使得蚯蚓能夠更精確地控制體內壓力的分配;再者,當蚯蚓的某一部分受到損傷時,隔膜可以阻止感染或損傷迅速擴散到整個身體。

體腔液是填充在體腔中的流體,它的組成相當複雜,包括水、無機鹽、蛋白質、糖類、脂質以及各種細胞。這些細胞中包括體腔細胞(coelomocytes),它們在蚯蚓的免疫系統中扮演著重要角色。當外來物質入侵時,這些細胞能夠通過吞噬作用清除病原體和異物。此外,體腔液還含有各種酶和抗體,進一步增強了蚯蚓的免疫防禦能力。

體腔在蚯蚓的運動中起著至關重要的作用。當蚯蚓移動時,體腔實際上充當了一個液壓系統。通過控制不同體節中體腔液的壓力,蚯蚓能夠改變身體的形狀和硬度。例如,當蚯蚓需要鑽入緊實的土壤時,它會增加前端體節的體腔壓力,使這部分變得堅硬,從而更容易穿透土壤。同時,後部體節的壓力會降低,使身體變得柔軟,更易於在狹窄的空間中移動。這種液壓機制使得蚯蚓能夠高效地在各種土壤環境中穿行。

體腔還在蚯蚓的呼吸過程中發揮作用。雖然蚯蚓主要通過皮膚進行氣體交換,但體腔液在運輸氧氣和二氧化碳方面起著輔助作用。體腔液中含有血紅蛋白,可以結合和運輸氧氣。當氧氣通過濕潤的體壁擴散入體內時,它首先溶解在體腔液中,然後被輸送到需要氧氣的組織。

在蚯蚓的排泄過程中,體腔也扮演著重要角色。蚯蚓的每個體節都有一對腎管(nephridia),這些腎管直接與體腔相連。體腔液中的代謝廢物通過腎管被過濾和排出體外。這種排泄系統的設計使得蚯蚓能夠高效地維持體內環境的穩定。

體腔在蚯蚓的生殖過程中也有重要作用。蚯蚓是雌雄同體的生物,其生殖器官懸浮在體腔中。當蚯蚓交配時,精子會通過體腔輸送到儲精囊中。此外,體腔還為發育中的卵子提供了營養和保護環境。

在某些情況下,蚯蚓可以主動排出體腔液作為一種防禦機制。當蚯蚓受到威脅時,它可能會通過體壁上的小孔(背孔)噴出體腔液。這種行為不僅可以嚇退潛在的捕食者,還能使蚯蚓的身體變得更加柔軟,有助於快速逃脫。

體腔還在蚯蚓的滲透調節中起著重要作用。通過調節體腔液的離子濃度和總體積,蚯蚓能夠適應不同濕度的環境。在乾燥條件下,蚯蚓可以減少體腔液的體積,降低水分損失;而在潮濕環境中,則可以增加體腔液的量,保持適當的體內壓力。

蚯蚓的體腔結構還與其再生能力密切相關。當蚯蚓的身體被切斷時,切口處的體腔膜會迅速閉合,防止體腔液流失。隨後,體腔中的幹細胞開始分裂和分化,最終形成新的組織和器官,完成再生過程。

在某些蚯蚓種類中,體腔還具有特殊的適應性功能。例如,一些生活在缺氧環境中的蚯蚓,其體腔可能含有特殊的血紅蛋白,能夠在低氧條件下更有效地結合和運輸氧氣。另外,一些深層土壤蚯蚓的體腔結構可能更為堅固,以適應高壓環境。

體腔的研究對於理解蚯蚓的生理生態特性至關重要。通過分析體腔液的成分,科學家可以評估蚯蚓的健康狀況、營養狀態,甚至環境污染程度。例如,當蚯蚓暴露於某些重金屬污染物時,這些物質會在體腔液中積累,從而可以作為環境監測的指標。

蚯蚓的體腔結構還為生物工程和醫學研究提供了啟發。例如,蚯蚓體腔的液壓原理被應用於軟體機器人的設計中,而其高效的排泄系統則為人工腎臟的開發提供了新的思路。

體腔在蚯蚓的感覺和行為中也發揮著作用。體腔中分布著大量的感覺神經元,這些神經元能夠感知體內壓力的變化,從而幫助蚯蚓調整其行為。例如,當蚯蚓感到威脅時,它可能會通過改變體腔壓力來改變身體的硬度和形狀,以更好地適應環境或逃避危險。

總之,蚯蚓的體腔是一個多功能的結構系統,它在支撐、運動、呼吸、排泄、生殖、免疫、滲透調節等多個方面發揮著關鍵作用。這種看似簡單卻又高度整合的結構充分體現了蚯蚓在長期進化過程中對土壤環境的精妙適應。對蚯蚓體腔的深入研究不僅有助於我們更好地理解這種重要的土壤生物,還可能為生物技術和環境科學等領域帶來新的見解和應用前景。

4.5 蚯蚓的消化道

蚯蚓的消化道是一個高度專門化的器官系統,反映了其作為土壤生物的獨特生活方式和營養需求。這個系統從口部開始,經過咽、食道、嗉囊、胃、腸道,最後到達肛門,形成一個完整的消化通道。每個部分都有其特定的結構和功能,共同協作以實現高效的食物消化和營養吸收。

蚯蚓的口部位於第一個體節,通常呈現為一個小的裂縫狀開口。口的周圍有一個肌肉發達的構造,稱為前庭(prostomium),它可以伸展和收縮,幫助蚯蚓感知和引導食物進入口腔。蚯蚓沒有牙齒,而是依靠強壯的咽肌來吞咽食物。

緊接著口的是咽(pharynx),這是一個肌肉發達的器官,能夠產生強大的吸力。咽的內壁覆蓋著一層角質層,有助於研磨食物顆粒。此外,咽周圍還有許多腺體,分泌消化酶和黏液,開始初步的消化過程並潤滑食物,使其更容易通過消化道。

食道(esophagus)是連接咽和嗉囊的一段管道。在某些蚯蚓種類中,食道的一部分可能膨大形成鈣腺(calciferous glands)。這些腺體能夠分泌碳酸鈣顆粒,有助於調節體內的酸鹼平衡和鈣離子濃度。這對於生活在酸性土壤中的蚯蚓尤為重要,因為它們需要中和攝入的酸性物質。

嗉囊(crop)是消化道中的一個擴張部分,主要用於暫時儲存食物。它的壁較薄,但有彈性,可以容納大量食物。這使得蚯蚓能夠一次性攝入較多的食物,然後慢慢消化,這是對其生活在食物可能不穩定的土壤環境的一種適應。

緊隨嗉囊之後的是胃(gizzard),這是蚯蚓消化系統中一個極為特殊的器官。胃壁厚實,肌肉發達,內壁覆蓋著一層角質化的表皮。胃的主要功能是進一步研磨食物,將大顆粒的食物磨成更細小的顆粒。蚯蚓通常會攝入一些沙粒或小石子,這些無機顆粒在胃中起到類似磨石的作用,幫助研磨食物。這種結構是蚯蚓適應食用土壤和有機碎屑的重要特徵。

腸道(intestine)是蚯蚓消化系統中最長的部分,從胃延伸到肛門。腸道的內壁形成了許多褶皺,大大增加了表面積,有利於消化和吸收。在腸道的背側,有一個特殊的結構稱為腸褶(typhlosole),這是腸道內壁向腔內凸出的一個縱向褶皺,進一步增加了消化吸收的面積。

腸道的前部主要負責消化,這裡分布著大量的消化腺,能夠分泌各種消化酶。這些酶包括澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶等,可以分解食物中的碳水化合物、蛋白質和脂肪。腸道後部則主要負責吸收,這裡的上皮細胞特化形成絨毛狀結構,大大增加了吸收表面積。

在腸道周圍,有一層特殊的組織稱為葉綠素組織(chloragogen tissue)。這種組織富含血管,具有類似肝臟的功能。它可以儲存糖原和脂肪,參與代謝廢物的處理,並在某種程度上參與免疫反應。

蚯蚓的消化過程是漸進的和連續的。當食物通過消化道時,各種酶和消化液逐步將複雜的有機物分解為簡單的可吸收形式。大分子如蛋白質被分解為氨基酸,碳水化合物被分解為單糖,脂肪被分解為脂肪酸和甘油。這些簡單的營養物質then可以通過腸壁吸收進入血液循環系統。

值得注意的是,蚯蚓的消化系統還具有一定的共生特性。腸道中存在大量的微生物,包括細菌和原生動物,這些微生物協助蚯蚓分解一些難以消化的物質,如纖維素。這種共生關係使得蚯蚓能夠有效利用土壤中的有機物質,並在生態系統中扮演重要的分解者角色。

蚯蚓的消化系統還具有一定的適應性。根據不同的食物來源和環境條件,蚯蚓可以調整其消化酶的組成和分泌量。例如,生活在富含有機質的表層土壤中的蚯蚓,其消化系統可能更適合處理新鮮的植物碎屑;而深層土壤中的蚯蚓,其消化系統則可能更適合處理已部分分解的有機質。

蚯蚓的消化系統還與其行為密切相關。例如,蚯蚓的觅食行為受到其消化系統狀態的影響。當消化道較空時,蚯蚓會更積極地尋找食物;而當消化道充滿時,蚯蚓可能會減少活動,專注於消化過程。

蚯蚓的消化系統對環境變化也有一定的適應能力。在乾旱條件下,蚯蚓可以減少消化液的分泌,以節約水分;而在潮濕環境中,則可能增加消化液的分泌,以更有效地處理吸收的水分和養分。

蚯蚓的消化系統還在其生態功能中扮演著關鍵角色。通過攝食和消化土壤及有機物質,蚯蚓不僅獲取了自身所需的營養,還改變了土壤的物理和化學性質。蚯蚓的糞便(蚯蚓糞)富含養分,能夠增加土壤肥力,促進植物生長。此外,蚯蚓的消化活動還能夠加速有機質的分解,促進養分的循環。

研究蚯蚓的消化系統不僅有助於我們理解這種重要的土壤生物,還為農業、環境科學和生物技術等領域提供了寶貴的見解。例如,蚯蚓的消化系統中的某些酶已被用於開發新型的生物降解技術;而蚯蚓對有機廢物的高效處理能力,則為有機廢物管理提供了新的思路。

4.6 蚯蚓的血管系統

蚯蚓的血管系統是一個封閉式循環系統,其複雜程度和效率在無脊椎動物中相當出色。這個系統不僅負責運輸氧氣、營養物質和代謝廢物,還在維持體內環境穩定、調節體溫和支持運動等方面發揮著關鍵作用。蚯蚓的血液呈紅色,這是由於含有血紅蛋白,這種蛋白質能夠有效地結合和運輸氧氣。

蚯蚓的血管系統主要由三條主要的縱向血管組成:背血管、腹血管和神經下血管。其中,背血管最為顯著,它位於消化道的背側,沿著蚯蚓的整個身體長度延伸。背血管具有強烈的收縮能力,可以被視為蚯蚓的主要"心臟"。它通過有規律的蠕動收縮,將血液從後端泵向前端,這種收縮運動在活體蚯蚓中甚至可以通過半透明的體壁觀察到。

腹血管位於消化道的腹側,與背血管平行。它主要負責將血液從前端輸送到後端。神經下血管則位於腹神經索的下方,也參與血液的運輸。這三條主要血管通過一系列較小的血管和毛細血管網絡相連,形成一個完整的循環系統。

在蚯蚓的前端,通常在第7到第11體節之間,有幾對特化的血管稱為側心臟或環狀血管。這些血管連接背血管和腹血管,具有類似心臟的功能,能夠收縮並協助血液循環。側心臟的數量和位置在不同蚯蚓種類中可能有所不同,但它們在維持血液流動和調節血壓方面都起著重要作用。

蚯蚓的血液循環路徑大致如下:背血管將富含氧氣的血液從後端泵向前端,然後通過側心臟和其他連接血管分配到身體各部分。血液經過組織和器官,進行氣體交換和營養物質的輸送後,通過腹血管和神經下血管返回身體後部,完成一個完整的循環。

值得注意的是,蚯蚓的血管系統與其呼吸系統密切相關。由於蚯蚓沒有特化的呼吸器官,而是通過濕潤的體壁進行氣體交換,因此血管系統在氧氣運輸中扮演著尤為重要的角色。體壁下方分布著豐富的毛細血管網絡,使得氧氣可以迅速從環境擴散到血液中,而二氧化碳則可以從血液擴散到環境中。

蚯蚓血液中的血紅蛋白具有一些獨特的特性。與人類的血紅蛋白不同,蚯蚓的血紅蛋白是溶解在血漿中的,而不是包含在紅血球內。這種結構使得蚯蚓的血液具有較低的黏度,有助於在細小的血管中流動。此外,蚯蚓的血紅蛋白對氧氣的親和力比人類的更高,這使得蚯蚓能夠在氧氣含量較低的土壤環境中有效地獲取氧氣。

蚯蚓的血管系統還具有很強的適應性。在不同的環境條件下,蚯蚓可以調整其血液流動和分配。例如,在乾燥環境中,蚯蚓可能會增加對皮膚的血液供應,以維持體表濕潤;而在寒冷環境中,蚯蚓可能會增加對內部器官的血液供應,以維持代謝活動。

蚯蚓的血管系統還參與體液平衡的調節。通過調整血管的收縮和舒張,蚯蚓可以改變不同體節之間的血液分布,從而影響體液的分布和壓力。這種機制在蚯蚓的運動和鑽掘行為中尤為重要,因為它允許蚯蚓改變身體某些部位的硬度和形狀。

在蚯蚓的免疫系統中,血管系統也發揮著重要作用。血液中含有各種免疫細胞,當蚯蚓遇到病原體入侵時,這些細胞可以迅速到達受感染的部位,參與防禦反應。此外,血液還能運輸各種抗體和其他免疫物質,幫助蚯蚓抵抗感染。

蚯蚓的血管系統還與其再生能力密切相關。當蚯蚓的身體部分被切斷時,血管系統能夠迅速調整,為受損部位提供必要的營養和氧氣,支持再生過程。新生組織的形成需要大量的能量和原料,而血管系統正是提供這些資源的關鍵。

在某些蚯蚓種類中,血管系統可能會出現特殊的適應性結構。例如,一些生活在缺氧環境中的蚯蚓,其血管系統可能更為發達,以提高氧氣運輸效率。而一些大型蚯蚓種類可能會發展出更複雜的側心臟系統,以確保有效的血液循環。

蚯蚓的血管系統還與其感覺和行為有關。例如,蚯蚓對光線的反應部分是通過表皮下的血管感知的。當光線照射到蚯蚓身上時,會導致血管收縮,這種變化可以被神經系統感知,進而引發逃避反應。

研究蚯蚓的血管系統不僅有助於我們理解這種重要的土壤生物,還為生物醫學研究提供了有價值的參考。例如,蚯蚓血紅蛋白的特性已經引起了研究人員的興趣,有望應用於開發新型的氧氣運輸材料。此外,蚯蚓血管系統的再生能力也為再生醫學研究提供了新的思路。

蚯蚓的血管系統還在其生態功能中扮演著重要角色。通過有效的血液循環,蚯蚓能夠維持高水平的代謝活動,這使得它們能夠持續地攝食和消化土壤有機質,從而促進土壤養分的循環和土壤結構的改善。此外,蚯蚓血液中的某些成分,如某些酶和激素,在它們排泄到土壤中後,可能會影響土壤的化學特性和微生物活動。

4.7 蚯蚓的神經系統

蚯蚓的神經系統雖然相對簡單,但卻高度組織化,能夠有效地協調其各種生理功能和行為反應。這個系統主要由中樞神經系統和周圍神經系統組成,其結構和功能反映了蚯蚓在長期進化過程中對土壤環境的適應。

蚯蚓的中樞神經系統包括腦和腹神經索。腦位於蚯蚓前端的第三體節,由一對融合的神經節組成,俗稱腦神經節。雖然這個結構相對簡單,但它在控制蚯蚓的行為和生理功能方面起著關鍵作用。腦神經節主要負責處理來自前端感覺器官的信息,如對光、化學刺激和機械刺激的反應。

從腦部延伸出來的是腹神經索,這是一條貫穿蚯蚓全身的神經束。腹神經索位於蚯蚓腹面的中線,由一對並列的神經索組成。在每個體節中,腹神經索都有一對神經節,這些神經節通過橫向連接融合在一起。這種分節結構使得蚯蚓能夠對身體不同部位的刺激做出獨立而協調的反應。

從每對神經節延伸出三對神經,分別向體壁、內臟和隔膜發送。這些神經構成了蚯蚓的周圍神經系統,負責將信息從感覺器官傳導到中樞神經系統,以及將指令從中樞神經系統傳導到肌肉和其他效應器官。

蚯蚓的神經系統中存在許多特化的感覺細胞和結構。例如,在體壁中分布著大量的感覺細胞,能夠感知觸覺、壓力和振動。這些細胞對於蚯蚓在土壤中的移動和定位至關重要。此外,蚯蚓還具有對光敏感的細胞,主要分布在體壁的表層。雖然蚯蚓沒有眼睛,但這些光敏感細胞能夠幫助它們區分光暗,從而避免暴露在可能有捕食者的地表。

蚯蚓的前端,特別是口腔周圍,富含化學感受器。這些感受器能夠檢測土壤中的化學物質,幫助蚯蚓識別適合食用的有機物質。此外,蚯蚓還具有能夠感知重力的平衡器官,這有助於它們在土壤中保持正確的方向。

蚯蚓的神經系統具有顯著的再生能力。如果蚯蚓的身體被切斷,只要腦和足夠數量的體節保持完整,它就能夠再生失去的部分。這種再生能力不僅限於身體組織,還包括神經系統本身。新生的體節會形成新的神經節和神經連接,重建完整的神經網絡。

蚯蚓的神經系統還表現出一定程度的可塑性。例如,當蚯蚓反覆暴露於某種無害刺激時,它們會逐漸減少對該刺激的反應,這種現象被稱為習慣化。這種神經可塑性使蚯蚓能夠適應環境中的持續性刺激,避免不必要的能量消耗。

在行為控制方面,蚯蚓的神經系統展現出驚人的複雜性。例如,蚯蚓的鑽掘行為涉及多個肌肉組的協調收縮和舒張,這需要神經系統精確地控制每個體節的肌肉活動。同樣,蚯蚓的交配行為也需要複雜的神經協調,包括識別配偶、對齊生殖孔和精子的傳遞等。

蚯蚓的神經系統還參與調節其生理節律。例如,許多蚯蚓種類表現出昼夜活動規律,這種行為模式受到體內生物鐘的控制。神經系統通過調節激素分泌和其他生理過程來維持這種節律。

在應對環境脅迫方面,蚯蚓的神經系統也發揮著重要作用。當遇到不利條件,如極端溫度或乾旱時,蚯蚓可能進入一種休眠狀態。這種狀態的啟動和維持都涉及神經系統的調控,包括降低代謝率和改變行為模式。

蚯蚓的神經系統還與其免疫功能有密切關聯。研究發現,神經系統可以通過釋放某些神經遞質來調節免疫細胞的活動。這種神經-免疫相互作用使蚯蚓能夠更有效地應對病原體入侵和環境壓力。

在進化的角度來看,蚯蚓的神經系統代表了動物神經系統發展的一個重要階段。它展示了從分散的神經網絡向中央化神經系統過渡的特徵。雖然比脊椎動物的神經系統簡單,但蚯蚓的神經系統已經具備了處理複雜信息和協調全身活動的能力。

蚯蚓神經系統的研究不僅有助於我們理解這種重要的土壤生物,還為神經科學和生物機械領域提供了有價值的見解。例如,蚯蚓的分節神經系統為開發模塊化機器人控制系統提供了靈感。此外,蚯蚓神經系統的再生能力也為神經損傷修復研究提供了新的思路。

在生態學研究中,了解蚯蚓的神經系統有助於解釋它們對環境變化的反應。例如,蚯蚓對土壤污染物的敏感性部分源於其神經系統對這些物質的反應。這使得蚯蚓成為評估土壤健康和環境污染的有效生物指標。

蚯蚓的神經系統還與其在生態系統中的功能密切相關。例如,蚯蚓的觀食行為和對有機物質的選擇性消化都受到神經系統的調控。這些行為直接影響土壤有機質的分解和養分循環,從而影響整個生態系統的功能。

總的來說,蚯蚓的神經系統是一個精巧而高效的結構,它使這種看似簡單的生物能夠執行複雜的行為和生理功能。通過協調感知、運動和內部調節,蚯蚓的神經系統使其能夠在複雜多變的土壤環境中成功生存和繁衍。深入研究蚯蚓的神經系統不僅能增進我們對這種重要土壤生物的理解,還能為多個科學領域提供有價值的啟示。

4.8 蚯蚓的生殖系統

蚯蚓的生殖系統是一個複雜而高效的結構,反映了其作為雌雄同體生物的獨特特性。這個系統不僅能夠產生雌性和雄性配子,還具備了確保基因交流和後代繁衍的多項精巧機制。蚯蚓的生殖系統主要由生殖腺、輸精管、輸卵管、儲精囊和環帶等結構組成,這些器官協同工作,完成蚯蚓的生殖過程。

蚯蚓的雄性生殖器官包括睪丸、儲精囊和輸精管。睪丸通常位於蚯蚓前端的幾個體節中,一般有兩對或三對,具體數量和位置因種類而異。睪丸負責產生精子,這些精子initial儲存在精囊中。精囊是與睪丸相連的小囊狀結構,在這裡精子得到進一步發育和成熟。成熟的精子然後通過輸精管輸送到體外。輸精管是一對細長的管道,延伸到蚯蚓體表的生殖孔。在某些蚯蚓種類中,輸精管的末端可能膨大形成儲精囊,用於暫時儲存精子。

蚯蚓的雌性生殖器官較為簡單,主要包括卵巢和輸卵管。卵巢通常位於睪丸後方的體節中,一般有一對。卵巢產生卵子,成熟的卵子通過輸卵管排出體外。輸卵管是一對短小的管道,開口於體表的雌性生殖孔。

蚯蚓的一個獨特結構是儲精囊,這是位於生殖節段附近的幾對小囊。儲精囊的主要功能是在交配過程中接收來自配偶的精子,並將其儲存起來。這種結構確保了即使在交配後一段時間,蚯蚓仍能利用儲存的精子授精。

環帶(clitellum)是蚯蚓生殖系統中一個極為重要的結構。它是位於蚯蚓體前部的一段增厚的體壁,通常呈現明顯的顏色差異。環帶在蚯蚓的生殖過程中起著關鍵作用。在交配後,環帶會分泌一種特殊的黏液,形成一個管狀的卵莢。卵子和精子在這個卵莢中受精,並發育成幼蟲。

蚯蚓的繁殖過程相當有趣。雖然蚯蚓是雌雄同體的,但它們仍需要與另一隻蚯蚓交配以實現基因交流。交配時,兩隻蚯蚓會頭尾相對,將各自的生殖孔對準對方的儲精囊。然後,它們會分泌黏液形成一個臨時的套筒,將彼此緊密連接在一起。在這個過程中,每隻蚯蚓都會將自己的精子轉移到對方的儲精囊中。

交配後,蚯蚓的環帶會分泌黏液形成卵莢。卵子從輸卵管排出,同時儲存在儲精囊中的精子也被釋放出來。卵子和精子在卵莢中相遇並完成受精。受精卵在卵莢中發育一段時間後,卵莢會從蚯蚓體上脫落,掉落到土壤中。在適宜的條件下,小蚯蚓會從卵莢中孵化出來。

蚯蚓的生殖系統展現出驚人的適應性和效率。例如,某些蚯蚓種類能夠在不利環境下進行單性生殖。在這種情況下,蚯蚓可以產生不需要受精就能發育的卵子,這種策略使得蚯蚓能夠在缺乏交配夥伴的情況下仍然繁衍後代。

蚯蚓的生殖系統還與其再生能力密切相關。如果蚯蚓的身體被切斷,只要包含重要生殖器官的部分保持完整,它就能夠再生失去的部分並保持生殖能力。這種再生能力不僅適用於生殖系統,還擴展到整個身體,使得蚯蚓能夠在遭受部分身體損失後仍能存活和繁衍。

蚯蚓的生殖過程還受到環境因素的影響。例如,溫度、濕度和日照時間都可能影響蚯蚓的生殖活動。在適宜的條件下,某些蚯蚓種類可以全年繁殖,而其他種類則可能有特定的繁殖季節。這種對環境的敏感性使得蚯蚓能夠將繁殖活動與最有利的環境條件同步。

蚯蚓的生殖系統還與其行為密切相關。例如,在交配季節,許多蚯蚓種類會在夜間爬到土壤表面尋找配偶。這種行為增加了找到配偶的機會,但同時也增加了被捕食的風險。這反映了生殖行為和生存策略之間的權衡。

在生態系統中,蚯蚓的生殖系統對其種群動態和分佈有重要影響。高效的生殖系統使得蚯蚓能夠迅速增加種群數量,當環境條件有利時,這種能力使其能夠快速佔據新的生態位。同時,蚯蚓的生殖策略也影響著其在生態系統中的作用,例如通過影響蚯蚓的數量和活動來影響土壤結構和養分循環。

蚯蚓生殖系統的研究對農業和環境科學有重要意義。了解蚯蚓的繁殖機制有助於制定更好的土壤管理策略,例如如何維持健康的蚯蚓種群以改善土壤質量。此外,蚯蚓的生殖特性還被用於生態毒理學研究,通過觀察蚯蚓的繁殖情況來評估環境污染物的影響。

在進化生物學領域,蚯蚓的生殖系統提供了研究雌雄同體生物演化的重要案例。通過比較不同蚯蚓種類的生殖系統,科學家可以探討環境因素如何塑造生殖策略的演化。

蚯蚓的生殖系統還為生物技術領域提供了靈感。例如,蚯蚓產生卵莢的機制被研究用於開發新型的生物材料和藥物遞送系統。蚯蚓卵莢的結構和功能為設計保護脆弱生物材料的微囊提供了新的思路。

最後,研究蚯蚓的生殖系統不僅有助於我們了解這種重要的土壤生物,還為探索更廣泛的生物學問題提供了獨特的視角。從基礎的解剖學到複雜的生態學相互作用,蚯蚓的生殖系統都提供了豐富的研究素材,持續推動著我們對生命過程的理解。

第五章 蚯蚓生理學與適應

蚯蚓的生理學特徵和適應性機制是其能夠在複雜多變的土壤環境中生存和繁衍的關鍵。這些特徵涵蓋了呼吸、循環、消化、排泄等多個生理系統,每一個系統都展現了蚯蚓對土壤生活的獨特適應。

在呼吸方面,蚯蚓沒有專門的呼吸器官,而是通過濕潤的皮膚進行氣體交換。皮膚表面豐富的微血管網絡使氧氣能夠迅速擴散到體內,同時將二氧化碳排出體外。這種皮膚呼吸的方式要求蚯蚓必須保持身體濕潤,這也是為什麼蚯蚓偏好潮濕環境的原因之一。蚯蚓體表的黏液腺分泌黏液,不僅有助於保持皮膚濕潤,還能防止體內水分流失,這是蚯蚓適應土壤環境的重要機制。

蚯蚓的循環系統是封閉式的,由背血管、腹血管和連接它們的環狀血管組成。背血管的周期性收縮作為心臟的功能,將血液泵向身體前部,而側心則協助將血液分配到身體各處。這種高效的循環系統確保了氧氣和營養物質能夠迅速到達需要的部位,同時也有助於維持體內的水分平衡。

在消化系統方面,蚯蚓表現出對高纖維、低營養價值食物的出色適應能力。它們的消化道包括口腔、咽喉、食道、嗉囊、砂囊和腸道。砂囊是一個特殊的構造,內含小石粒,用於研磨食物,這使得蚯蚓能夠有效消化堅硬的有機物質。腸道內壁的縱摺(typhlosole)大大增加了吸收表面積,提高了消化效率。此外,蚯蚓腸道中存在大量共生微生物,協助分解複雜的有機物質,這是蚯蚓能夠在有機質含量低的土壤中生存的重要原因。

蚯蚓的排泄系統主要由分佈在大多數體節中的腎管(nephridia)組成。這些微小的器官負責過濾體腔液,去除代謝廢物,並將其排出體外。同時,腎管還在調節體內離子平衡和滲透壓方面發揮重要作用,這對於蚯蚓在不同濕度和化學成分的土壤中生存至關重要。

蚯蚓對環境變化的感知和反應能力也是其生理適應的重要方面。儘管沒有眼睛,蚯蚓的皮膚上分布著大量感光細胞,能夠感知光線強度的變化,這有助於它們避開陽光直射。此外,蚯蚓對震動和化學物質也非常敏感,這些能力幫助它們躲避捕食者和尋找適宜的環境。

在溫度適應方面,不同種類的蚯蚓表現出不同的耐受能力。一些種類能夠在接近冰點的溫度下生存,而另一些則能夠忍受較高的溫度。當環境溫度過低時,某些蚯蚓種類會進入一種休眠狀態,降低代謝率以度過不利時期。

蚯蚓的生殖系統也展現了獨特的適應性。大多數蚯蚓是雌雄同體的,但通常需要與另一個個體交配。它們的環帶(clitellum)在繁殖季節會分泌特殊的物質,形成卵繭保護受精卵。這種繁殖方式確保了後代在最適宜的條件下孵化,提高了生存率。

蚯蚓還表現出對土壤化學性質的適應能力。某些種類能夠在酸性土壤中生存,而另一些則偏好鹼性環境。蚯蚓體內的鈣質腺體能夠分泌鈣質顆粒,用於中和攝入的酸性物質,這是它們適應不同土壤pH值的重要機制。

此外,蚯蚓對土壤污染物也有一定的耐受能力和解毒機制。某些種類能夠在體內積累重金屬而不受明顯影響,這使得它們在生物修復污染土壤方面具有潛在應用價值。

蚯蚓的生理特徵和適應機制是其在各種土壤環境中成功生存的基礎。這些特徵不僅反映了蚯蚓的進化歷程,也展示了生物對特定生態位的精細適應。深入理解蚯蚓的生理學和適應性不僅有助於我們更好地保護和利用這種重要的土壤生物,也為研究生物與環境的相互作用提供了寶貴的見解。

5.1 蚯蚓的滲透調節

蚯蚓的滲透調節是其生理功能中一個極為重要的方面,直接關係到其在多變的土壤環境中的生存能力。作為一種生活在土壤中的生物,蚯蚓面臨著持續的滲透壓挑戰,需要維持體內水分和離子的平衡。蚯蚓的滲透調節機制涉及多個器官系統的協同工作,包括體壁、腎管、腸道和特化的腺體。

蚯蚓的體壁是其與外界環境進行物質交換的主要界面。由於蚯蚓缺乏保護性的外骨骼或厚角質層,其體壁相對薄軟且具有高度的通透性。這種結構使得蚯蚓能夠通過體壁進行氣體交換,但同時也增加了水分和離子流失的風險。為了應對這一挑戰,蚯蚓的體壁表面覆蓋著一層黏液,這層黏液不僅能夠保持體表濕潤,還能在一定程度上調節水分和離子的交換。

腎管(nephridia)是蚯蚓滲透調節系統中的核心器官。每個體節通常都有一對腎管,它們負責從體腔液中過濾出代謝廢物並調節水分和離子的平衡。腎管的結構複雜,包括纖毛漏斗、腎小管和膀胱。纖毛漏斗從體腔中收集液體,腎小管則進行選擇性的重吸收,將有用的物質返回體內,而廢物則通過膀胱排出體外。這種精密的過濾和重吸收系統使蚯蚓能夠有效地控制體內水分和離子的含量。

蚯蚓的腸道在滲透調節中也扮演著重要角色。腸道不僅負責消化和吸收營養物質,還參與水分和離子的調節。腸道上皮細胞具有選擇性吸收的能力,可以根據蚯蚓的需要吸收或排出水分和特定的離子。特別是在乾燥環境中,蚯蚓可以通過增加腸道對水分的吸收來維持體內水分平衡。

在某些蚯蚓種類中,還存在一種特殊的結構稱為鈣腺(calciferous glands)。這些腺體位於食道周圍,能夠分泌富含碳酸鈣的顆粒。鈣腺在調節體內鈣離子濃度和酸鹼平衡方面起著重要作用。通過分泌或吸收碳酸鈣,蚯蚓可以調節體內的pH值,這對於維持正常的生理功能至關重要,特別是在酸性土壤中生活的蚯蚓。

蚯蚓的滲透調節能力還與其行為密切相關。當環境變得過於乾燥時,蚯蚓會通過行為方式來減少水分損失。例如,它們可能會鑽入更深的土層,那裡的濕度較高;或者捲曲身體,減少暴露在空氣中的體表面積。在極端情況下,某些蚯蚓種類甚至能夠進入一種休眠狀態,大幅降低代謝率以減少水分需求。

另一方面,當環境過於潮濕時,蚯蚓也有相應的應對機制。它們可以通過增加尿液排放或減少水分吸收來維持體內的滲透平衡。有些蚯蚓種類甚至會在土壤表面活動,以增加水分蒸發。

蚯蚓的滲透調節能力還受到溫度的影響。溫度升高會加快蚯蚓的代謝率,從而增加水分損失。因此,在高溫環境下,蚯蚓需要更加積極地調節體內水分。這也解釋了為什麼許多蚯蚓種類在炎熱的夏季會進入較深的土層或進入休眠狀態。

蚯蚓的滲透調節還涉及到離子平衡的維持。除了水分,蚯蚓還需要調節體內鈉、鉀、鈣、鎂等離子的濃度。這些離子對於維持正常的神經和肌肉功能至關重要。蚯蚓通過腎管、腸道和特化的腺體來精確控制這些離子的吸收和排出。

在面對滲透壓挑戰時,蚯蚓體內還會發生一系列生理變化。例如,當環境滲透壓升高時,蚯蚓可能會增加體內某些有機溶質的濃度,如氨基酸和糖類,以維持細胞內外的滲透平衡。這種機制被稱為滲透調節,它使蚯蚓能夠在不同滲透壓環境中維持細胞的正常功能。

蚯蚓的滲透調節能力在不同種類之間存在差異,這反映了它們對不同生態位的適應。例如,生活在較乾燥環境中的蚯蚓種類通常具有更高效的水分保持機制,而生活在濕潤環境中的種類則可能更擅長排出多餘的水分。

值得注意的是,蚯蚓的滲透調節能力對環境污染物特別敏感。許多污染物,如重金屬和農藥,可能會干擾蚯蚓的滲透調節機制,導致水分和離子平衡失調。因此,蚯蚓常被用作環境污染的生物指標,通過觀察其滲透調節功能的變化來評估土壤的健康狀況。

蚯蚓的滲透調節機制還與其在生態系統中的作用密切相關。通過有效的水分管理,蚯蚓能夠在各種土壤條件下保持活力,持續進行挖掘和攝食活動。這些活動不僅改變了土壤的物理結構,增加了土壤的通氣性和水分保持能力,還促進了有機質的分解和養分的循環。

研究蚯蚓的滲透調節不僅有助於我們理解這種重要的土壤生物,還為解決實際問題提供了思路。例如,在水資源管理和土壤改良領域,蚯蚓的滲透調節機制為開發新的節水技術和提高土壤保水能力提供了靈感。此外,蚯蚓應對極端環境的策略也為開發新型的生物材料和藥物遞送系統提供了參考。

5.2 蚯蚓的呼吸機制

蚯蚓的呼吸機制是一個高度適應性的生理過程,反映了這種生物對其獨特生活環境的巧妙適應。與許多其他動物不同,蚯蚓沒有專門的呼吸器官,如肺或鰓。相反,它們主要通過皮膚呼吸來完成氣體交換。這種呼吸方式雖然看似簡單,但實際上涉及複雜的結構和生理機制,使蚯蚓能夠在多變的土壤環境中有效地獲取氧氣並排出二氧化碳。

蚯蚓的皮膚呼吸依賴於其特殊的體壁結構。蚯蚓的體壁薄而濕潤,表面覆蓋著一層黏液。這層黏液不僅保持了體表的濕潤,還有助於氣體的溶解和擴散。體壁下方分布著豐富的毛細血管網絡,這些血管靠近體表,有利於氣體的快速交換。氧氣可以通過濕潤的體壁擴散進入血液,而二氧化碳則從血液擴散到外界環境中。

為了提高呼吸效率,蚯蚓的血液中含有血紅蛋白。這種蛋白質能夠結合氧氣,大大增加了血液攜帶氧氣的能力。與許多其他動物不同,蚯蚓的血紅蛋白是溶解在血漿中的,而不是包含在紅血球內。這種結構使得蚯蚓的血液具有較低的黏度,有利於在細小的血管中流動,從而增加了氣體交換的效率。

蚯蚓的呼吸過程還與其循環系統密切相關。蚯蚓有一個封閉式的血液循環系統,包括一條主要的背血管和幾對側心臟。背血管具有收縮能力,可以將富含氧氣的血液從後端泵向前端。側心臟則協助血液在體內循環。這種高效的循環系統確保了氧氣能夠迅速分配到全身各個組織。

蚯蚓的呼吸機制還涉及到一些特殊的行為適應。例如,當土壤中的氧氣含量較低時,蚯蚓可能會爬到土壤表面或鑽入較淺的土層來獲取更多的氧氣。一些蚯蚓種類甚至能夠在土壤表面形成U形通道,通過身體的蠕動運動來促進空氣在通道中流動,從而增加氧氣的供應。

蚯蚓的呼吸效率還受到環境因素的影響。溫度是一個重要因素,因為它直接影響蚯蚓的代謝率。在較高的溫度下,蚯蚓的代謝率會增加,從而需要更多的氧氣。濕度也是一個關鍵因素,因為蚯蚓需要保持體表濕潤以進行有效的氣體交換。過於乾燥的環境會導致蚯蚓脫水,影響其呼吸功能。

蚯蚓還具有在低氧環境中生存的能力。當土壤中的氧氣含量降低時,某些蚯蚓種類能夠降低其代謝率,減少氧氣需求。有些蚯蚓甚至能夠在短時間內進行無氧呼吸,產生乳酸來維持基本的生命活動。這種適應性使得蚯蚓能夠在氧氣供應不足的深層土壤或水淹的環境中短暫生存。

蚯蚓的呼吸機制還與其對環境污染的敏感性有關。由於蚯蚓主要通過皮膚呼吸,它們很容易受到空氣和土壤中污染物的影響。一些污染物可能會干擾蚯蚓的氣體交換過程或損害其體壁結構,從而影響呼吸效率。因此,蚯蚓常被用作環境污染的生物指標,通過觀察其呼吸功能的變化來評估環境質量。

在某些特殊的環境中,如水淹的土壤,蚯蚓還表現出驚人的適應能力。一些蚯蚓種類能夠在水中存活數天甚至數週。它們通過增加體表黏液的分泌來提高氧氣的溶解度,同時也可能利用水中溶解的氧氣進行呼吸。有些蚯蚓甚至能夠在水面形成一個小氣泡,利用這個氣泡作為臨時的氧氣儲存庫。

蚯蚓的呼吸機制還與其運動方式密切相關。當蚯蚓在土壤中移動時,其身體的蠕動運動不僅幫助其前進,還能夠促進周圍土壤的通氣。這種行為間接地改善了其生活環境的氧氣供應,可以被視為一種主動的呼吸調節機制。

在繁殖季節,蚯蚓的呼吸需求會顯著增加。這是因為生殖活動需要更多的能量,從而增加了氧氣的需求。為了滿足這一需求,蚯蚓可能會更頻繁地到土壤表面活動,或者選擇在氧氣供應更充足的淺層土壤中生活。

蚯蚓的呼吸機制還與其在生態系統中的作用密切相關。通過在土壤中的活動和呼吸過程,蚯蚓不斷地改變土壤的結構和成分。它們的隧道系統增加了土壤的通氣性,有利於氧氣滲透到深層土壤。同時,蚯蚓的呼吸活動也促進了土壤中二氧化碳的循環,這對於維持土壤pH值和支持植物生長有重要意義。

研究蚯蚓的呼吸機制不僅有助於我們理解這種重要的土壤生物,還為解決實際問題提供了思路。例如,在生物工程領域,蚯蚓的皮膚呼吸機制為開發新型的人工膜或氣體交換裝置提供了靈感。在農業領域,了解蚯蚓的呼吸需求有助於優化土壤管理策略,創造更有利於蚯蚓生存的環境,從而促進土壤健康。

蚯蚓的呼吸機制還為我們研究氣候變化對土壤生態系統的影響提供了重要視角。隨著全球氣溫上升和極端天氣事件增加,土壤環境面臨著諸如乾旱、洪水等挑戰。蚯蚓作為土壤中的關鍵物種,其呼吸機制如何適應這些變化,將直接影響整個土壤生態系統的健康和功能。

5.3 蚯蚓的循環系統

蚯蚓的循環系統是一個高度發達和精密的結構,它在維持蚯蚓的生理功能和適應環境變化方面扮演著至關重要的角色。這個系統不僅負責運輸氧氣、養分和代謝廢物,還參與調節體溫、維持體內環境穩定以及支持各種生理過程。蚯蚓的循環系統屬於封閉式循環系統,這意味著血液始終在血管內流動,不會直接與組織細胞接觸。

蚯蚓的血液呈紅色,這是由於含有血紅蛋白。然而,與人類不同的是,蚯蚓的血紅蛋白是直接溶解在血漿中,而非被包含在紅血球內。這種結構使得蚯蚓的血液具有較低的黏度,有利於在細小的血管中流動,從而提高了氧氣運輸的效率。蚯蚓血液中的血紅蛋白對氧氣的親和力比人類的更高,這使得蚯蚓能夠在氧氣含量較低的土壤環境中有效地獲取氧氣。

蚯蚓的循環系統主要由三條主要的縱向血管組成:背血管、腹血管和神經下血管。背血管是最顯著的結構,它位於消化道的背側,沿著蚯蚓的整個身體長度延伸。背血管具有強烈的收縮能力,可以被視為蚯蚓的主要「心臟」。它通過有規律的蠕動收縮,將血液從後端泵向前端。這種收縮運動在活體蚯蚓中甚至可以通過半透明的體壁觀察到。

腹血管位於消化道的腹側,與背血管平行。它主要負責將血液從前端輸送到後端。神經下血管則位於腹神經索的下方,也參與血液的運輸。這三條主要血管通過一系列較小的血管和毛細血管網絡相連,形成一個完整的循環系統。

在蚯蚓的前端,通常在第7到第11體節之間,有幾對特化的血管稱為側心臟或環狀血管。這些血管連接背血管和腹血管,具有類似心臟的功能,能夠收縮並協助血液循環。側心臟的數量和位置在不同蚯蚓種類中可能有所不同,但它們在維持血液流動和調節血壓方面都起著重要作用。

蚯蚓的血液循環路徑大致如下:背血管將富含氧氣的血液從後端泵向前端,然後通過側心臟和其他連接血管分配到身體各部分。血液經過組織和器官,進行氣體交換和營養物質的輸送後,通過腹血管和神經下血管返回身體後部,完成一個完整的循環。

值得注意的是,蚯蚓的循環系統與其呼吸系統緊密相連。由於蚯蚓主要通過皮膚進行氣體交換,體壁下方分布著豐富的毛細血管網絡。這些血管靠近體表,有利於氧氣從環境中擴散到血液中,同時也便於二氧化碳從血液中排出。這種結構使得蚯蚓能夠在缺乏專門呼吸器官的情況下,高效地進行氣體交換。

蚯蚓的循環系統還具有很強的適應性。在不同的環境條件下,蚯蚓可以調整其血液流動和分配。例如,在乾燥環境中,蚯蚓可能會增加對皮膚的血液供應,以維持體表濕潤;而在寒冷環境中,蚯蚓可能會增加對內部器官的血液供應,以維持代謝活動。

蚯蚓的循環系統還參與體液平衡的調節。通過調整血管的收縮和舒張,蚯蚓可以改變不同體節之間的血液分布,從而影響體液的分布和壓力。這種機制在蚯蚓的運動和鑽掘行為中尤為重要,因為它允許蚯蚓改變身體某些部位的硬度和形狀。

在蚯蚓的免疫系統中,循環系統也發揮著重要作用。血液中含有各種免疫細胞,當蚯蚓遇到病原體入侵時,這些細胞可以迅速到達受感染的部位,參與防禦反應。此外,血液還能運輸各種抗體和其他免疫物質,幫助蚯蚓抵抗感染。

蚯蚓的循環系統還與其再生能力密切相關。當蚯蚓的身體部分被切斷時,循環系統能夠迅速調整,為受損部位提供必要的營養和氧氣,支持再生過程。新生組織的形成需要大量的能量和原料,而循環系統正是提供這些資源的關鍵。

在某些蚯蚓種類中,循環系統可能會出現特殊的適應性結構。例如,一些生活在缺氧環境中的蚯蚓,其血管系統可能更為發達,以提高氧氣運輸效率。而一些大型蚯蚓種類可能會發展出更複雜的側心臟系統,以確保有效的血液循環。

蚯蚓的循環系統還與其感覺和行為有關。例如,蚯蚓對光線的反應部分是通過表皮下的血管感知的。當光線照射到蚯蚓身上時,會導致血管收縮,這種變化可以被神經系統感知,進而引發逃避反應。

研究蚯蚓的循環系統不僅有助於我們理解這種重要的土壤生物,還為生物醫學研究提供了有價值的參考。例如,蚯蚓血紅蛋白的特性已經引起了研究人員的興趣,有望應用於開發新型的氧氣運輸材料。此外,蚯蚓循環系統的再生能力也為再生醫學研究提供了新的思路。

蚯蚓的循環系統還在其生態功能中扮演著重要角色。通過有效的血液循環,蚯蚓能夠維持高水平的代謝活動,這使得它們能夠持續地攝食和消化土壤有機質,從而促進土壤養分的循環和土壤結構的改善。此外,蚯蚓血液中的某些成分,如某些酶和激素,在它們排泄到土壤中後,可能會影響土壤的化學特性和微生物活動。

5.4 蚯蚓的排泄系統

蚯蚓的排泄系統是一個精密而高效的結構,反映了這種生物對其獨特生活環境的適應。這個系統不僅負責清除代謝廢物,還在維持體內水分和離子平衡方面發揮著關鍵作用。蚯蚓的主要排泄器官是腎管(nephridia),這是一種分布在蚯蚓體內大部分體節中的微小管狀結構。

每個體節通常都有一對腎管,除了前幾個和最後幾個體節。腎管的結構相當複雜,主要由三個部分組成:纖毛漏斗、腎小管和膀胱。纖毛漏斗是腎管的起始部分,它開口於體腔中,負責從體腔液中收集液體和小分子物質。漏斗上的纖毛不斷擺動,產生水流,將體腔液吸入腎管。

從纖毛漏斗收集的液體進入腎小管,這是腎管最長的部分。腎小管呈螺旋狀盤繞,大大增加了其表面積。腎小管的壁由單層上皮細胞組成,這些細胞具有選擇性吸收和分泌的能力。在這裡,有用的物質如葡萄糖、氨基酸和某些離子被重新吸收回血液中,而廢物則被保留在管腔中。這個過程使得蚯蚓能夠有效地保留有用物質,同時排出廢物。

腎小管最終匯入膀胱,膀胱是腎管的末端擴張部分。膀胱暫時儲存尿液,並通過排泄孔將其排出體外。排泄孔通常位於每個體節的腹側表面。

蚯蚓的主要排泄產物是氨,這與其生活環境密切相關。氨是一種高度水溶性的化合物,需要大量水來稀釋和排出。由於蚯蚓生活在潮濕的土壤環境中,水分通常是充足的,因此排泄氨是一種能量效率較高的方式。然而,在某些乾燥條件下,蚯蚓也能夠將部分氨轉化為尿素,這種形式的廢物毒性較低,需要的水更少。

除了腎管,蚯蚓的體壁也參與排泄過程。由於蚯蚓的體壁非常薄且濕潤,一些小分子廢物可以直接通過體壁擴散到外界。這種輔助排泄方式增加了蚯蚓清除代謝廢物的效率。

蚯蚓的排泄系統還具有調節滲透壓的重要功能。通過控制水分和離子的重吸收,腎管幫助蚯蚓維持體內環境的穩定。這對於生活在土壤中的蚯蚓尤為重要,因為土壤的濕度和離子濃度可能會迅速變化。例如,當環境變得乾燥時,蚯蚓可以增加水分的重吸收,減少尿液排出,從而保持體內水分。

在某些蚯蚓種類中,還存在一種特殊的結構稱為鈣腺(calciferous glands)。這些腺體位於食道附近,能夠分泌富含碳酸鈣的顆粒。鈣腺在調節體內鈣離子濃度和酸鹼平衡方面起著重要作用。通過分泌碳酸鈣,蚯蚓可以中和體內過多的酸性物質,這對於生活在酸性土壤中的蚯蚓特別重要。

蚯蚓的排泄系統還與其行為密切相關。當環境條件不利時,如乾旱或高溫,蚯蚓可能會通過行為方式來輔助排泄功能。例如,它們可能會鑽入更深的土層,那裡的濕度較高,有利於維持正常的排泄功能。一些蚯蚓種類甚至能夠進入一種休眠狀態,大幅降低代謝率,從而減少廢物的產生。

蚯蚓的排泄系統對環境污染物特別敏感。許多污染物,如重金屬和某些有機化合物,會通過腎管排出體外。這使得蚯蚓成為環境污染的良好生物指標。研究人員可以通過分析蚯蚓的排泄物來評估土壤中污染物的水平和類型。

蚯蚓的排泄過程還與其在生態系統中的作用密切相關。蚯蚓的排泄物富含氮和其他養分,這些物質被排入土壤後,可以被植物和其他土壤生物利用。此外,蚯蚓在移動過程中將排泄物與土壤混合,有助於養分的均勻分布和土壤結構的改善。

在某些特殊環境中,如水淹的土壤,蚯蚓的排泄系統表現出驚人的適應能力。一些蚯蚓種類能夠在缺氧條件下生存數天甚至數週。在這種情況下,它們可能會改變代謝途徑,產生不同的廢物產物,或者暫時儲存某些代謝廢物,直到環境條件改善。

蚯蚓排泄系統的研究不僅有助於我們理解這種重要的土壤生物,還為解決實際問題提供了思路。例如,在廢水處理領域,蚯蚓的高效排泄和淨化能力為開發新型的生物過濾系統提供了靈感。在農業領域,了解蚯蚓的排泄特性有助於優化有機肥料的生產和使用。

此外,蚯蚓排泄系統的研究還為生物醫學領域提供了有價值的見解。例如,蚯蚓腎管的高效過濾和重吸收機制為開發人工腎臟和其他過濾設備提供了新的思路。蚯蚓對重金屬和其他毒素的處理方式也為開發新的解毒therapies提供了參考。

蚯蚓的排泄系統還與其生殖過程有關。在某些蚯蚓種類中,部分腎管可能被修飾用於輸送精子或卵子。這種結構的多功能性反映了蚯蚓在進化過程中對資源的高效利用。

最後,蚯蚓排泄系統的研究對於理解土壤生態系統的功能和健康至關重要。蚯蚓通過其排泄活動,不斷地改變著周圍土壤的化學和物理性質。這種持續的影響對於維持土壤肥力、促進有機質分解和支持微生物群落的多樣性都有重要作用。通過深入研究蚯蚓的排泄系統,我們不僅能更好地理解這種奇妙的生物,還能為可持續農業和生態系統管理提供科學依據。

5.5 蚯蚓的消化系統

蚯蚓的消化系統是一個高度專門化且效率極高的系統,展現了這些土壤生物在長期演化過程中的適應性。蚯蚓的消化道是一個直通的管道,從口部開始,經過咽、食道、嗉囊、胃、腸道,最後到達肛門。這個系統不僅能夠有效地處理蚯蚓所攝入的各種有機物質,還能協助土壤中的養分循環。

蚯蚓的進食過程始於口腔,它們利用前端的口葉(prostomium)感知並選擇食物。口腔內沒有牙齒,但具有一個強壯的咽部,可以吸入食物顆粒。食物經過咽部後進入食道,食道周圍有特殊的鈣腺(calciferous glands),這些腺體能分泌碳酸鈣,幫助調節體內的酸鹼平衡,同時也可能參與解毒過程。

接下來,食物進入嗉囊(crop),這是一個用於暫時儲存食物的器官。在嗉囊中,食物被進一步軟化,為後續的消化做準備。緊接著是肌肉發達的胃(gizzard),它的功能類似鳥類的砂囊,能夠磨碎食物顆粒。胃壁的肌肉收縮能產生強大的力量,將食物磨成細小的顆粒,這一過程大大增加了食物的表面積,有利於後續的消化和吸收。

食物離開胃後進入腸道,腸道是蚯蚓消化系統中最長的部分,也是主要的消化和吸收場所。蚯蚓的腸道內壁覆蓋著一層特殊的組織,稱為腸壺腺(typhlosole)。腸壺腺的存在顯著增加了腸道的內表面積,提高了消化和吸收的效率。在腸道中,各種消化酶被分泌出來,包括纖維素酶、澱粉酶、蛋白酶等,這些酶能夠分解複雜的有機物質。

蚯蚓的消化過程中,微生物扮演著重要角色。腸道中存在大量的共生微生物,它們能夠幫助分解一些蚯蚓自身難以消化的物質,如纖維素。這種共生關係使得蚯蚓能夠有效地利用各種有機物質,包括死亡植物材料和土壤有機質。

值得注意的是,蚯蚓的消化系統具有獨特的分泌和吸收模式。它們能夠選擇性地吸收某些物質,同時排出其他物質。例如,蚯蚓能夠從土壤中吸收鈣離子,但會將多餘的鈣以碳酸鈣的形式排出體外。這種機制不僅維持了蚯蚓體內的離子平衡,還對土壤的化學性質產生影響。

蚯蚓的排泄物,通常被稱為蚯蚓糞(castings),是一種養分豐富的物質。這些排泄物中含有大量的有機質、礦物質和有益微生物,能夠顯著改善土壤結構和肥力。蚯蚓糞的pH值通常比周圍土壤略高,這有助於中和酸性土壤,為植物創造更適宜的生長環境。

蚯蚓的消化系統還具有解毒功能。它們能夠在一定程度上代謝和轉化某些環境污染物,如農藥殘留和重金屬。這種能力使得蚯蚓在生態系統中扮演了重要的淨化者角色,有助於維持土壤健康。

總的來說,蚯蚓的消化系統是一個複雜而高效的系統,不僅滿足了蚯蚓自身的營養需求,還在土壤生態系統中發揮了重要作用。通過消化和排泄過程,蚯蚓促進了土壤中的養分循環,改善了土壤結構,增加了土壤肥力,同時還參與了環境污染物的降解。這種獨特的消化系統使蚯蚓成為了土壤生態系統中不可或缺的一員,對維持土壤健康和促進植物生長起到了關鍵作用。

5.6 蚯蚓的水分關係

蚯蚓與水分的關係是其生存和生態功能的核心要素之一。作為土壤生物,蚯蚓的生理活動和行為模式深受環境水分條件的影響。蚯蚓的身體結構和生理機制都經過了長期演化,以適應其所處的潮濕環境,同時也發展出了應對水分變化的多種策略。

蚯蚓的體表覆蓋著一層薄薄的黏液,這層黏液不僅有助於蚯蚓在土壤中的移動,還在水分調節中扮演著重要角色。黏液能夠保持體表濕潤,減少水分蒸發,同時也能幫助蚯蚓通過皮膚進行呼吸。蚯蚓的皮膚是半透明的,能夠直接進行氣體交換,但這種呼吸方式需要保持皮膚濕潤才能有效進行。因此,維持適當的體表水分對蚯蚓的生存至關重要。

蚯蚓的體腔充滿了體腔液,這種液體在蚯蚓的水分平衡中起著關鍵作用。體腔液不僅為蚯蚓提供了內部支撐,還作為一個水分儲存庫,幫助蚯蚓在乾燥環境中維持必要的水分。當環境變得乾燥時,蚯蚓可以通過減少體腔液的體積來應對水分損失,這種機制使得蚯蚓能夠在短期內忍受一定程度的乾旱。

蚯蚓的腎管(nephridia)是其水分調節系統的重要組成部分。每個體節都有一對腎管,負責過濾體腔液並排出代謝廢物。腎管的功能不僅限於排泄,還包括水分和離子的重吸收。通過調節腎管的活動,蚯蚓可以在不同的水分環境下維持體內的水分平衡。在潮濕環境中,蚯蚓可能會增加水分排出以避免體內水分過多;而在乾燥環境中,則會減少水分排出以保留更多的水分。

蚯蚓對環境水分的敏感性極高,它們能夠感知土壤含水量的微小變化。當土壤變得過於乾燥時,蚯蚓會採取多種策略來應對。其中一種常見的行為是向下遷移到更深、更潮濕的土層。這種垂直遷移不僅幫助蚯蚓避免脫水,還能在一定程度上調節其體溫,因為深層土壤通常溫度較低且較為穩定。

另一種應對乾旱的策略是進入休眠狀態。當環境變得極度乾燥時,某些蚯蚓種類能夠捲曲身體,形成一個緊密的球狀結構,並分泌一種特殊的黏液包裹自己。這層硬化的黏液外殼能夠有效地減少水分損失,使蚯蚓能夠在不利條件下存活數月之久。一旦環境水分恢復,蚯蚓就會重新活躍起來。

相反,當環境中水分過多時,如在暴雨後,蚯蚓也面臨著挑戰。過多的水分可能導致土壤中氧氣含量降低,威脅蚯蚓的呼吸。在這種情況下,蚯蚓往往會離開水淹的區域,甚至爬到地表。這就解釋了為什麼我們常在雨後的路面上看到大量蚯蚓。

蚯蚓的水分關係還與其生殖活動密切相關。許多蚯蚓種類選擇在潮濕季節交配和產卵,因為適宜的水分條件有利於卵囊的存活和幼蟲的發育。卵囊本身也具有保水能力,能夠在一定程度上抵抗短期的乾旱。

蚯蚓的活動對土壤的水分特性也有顯著影響。通過不斷的鑽掘和取食,蚯蚓創造了複雜的地下通道網絡。這些通道不僅改善了土壤的通氣性,還增加了土壤的滲透性和持水能力。蚯蚓的糞便顆粒具有良好的保水性,能夠吸收並緩慢釋放水分,這有助於維持土壤的濕度。此外,蚯蚓的活動還能促進土壤團粒的形成,進一步提高土壤的持水能力。

蚯蚓對水分的需求和影響在農業生態系統中尤為重要。在農田中,蚯蚓的活動可以顯著改善土壤結構,增加土壤的滲透性和持水能力,這對作物的生長和抗旱能力都有積極影響。例如,研究表明,蚯蚓豐富的農田在乾旱期間能夠保持較高的土壤濕度,減少作物受旱的程度。

然而,過度的灌溉或排水也可能對蚯蚓群落產生負面影響。長期浸水會導致土壤缺氧,迫使蚯蚓遷移或死亡。因此,在農業實踐中,維持適當的土壤水分管理不僅有利於作物生長,也有助於保持健康的蚯蚓種群。

蚯蚓的水分關係還與其在生態系統中的分布密切相關。不同種類的蚯蚓對水分的需求和耐受能力各不相同,這導致了它們在不同水分環境中的分布差異。例如,某些適應乾旱環境的蚯蚓種類可能在較乾燥的草原或沙地中找到,而喜水的種類則多見於沼澤或河岸地區。這種分布模式反映了蚯蚓在長期演化過程中對不同水分環境的適應。

5.7 蚯蚓的感官能力

蚯蚓雖然外表看似簡單,但實際上擁有複雜而精密的感官系統,使它們能夠有效地感知和回應環境變化。這些感官能力對於蚯蚓的生存、覓食、繁殖和逃避天敵至關重要。儘管蚯蚓沒有眼睛、耳朵或鼻子等明顯的感官器官,但它們通過特化的細胞和結構來感知周圍世界。

蚯蚓對光線極為敏感,這種感光能力主要依賴於分布在體表的光感受器。這些光感受器特別集中在蚯蚓的前端,使得蚯蚓能夠感知光線強度的變化。通常,蚯蚓會避開強光,這種趨暗性有助於它們避免暴露在地表,從而減少被捕食的風險。然而,某些蚯蚓種類在繁殖季節會表現出不同的光反應,可能會在夜間爬到地表尋找配偶。

除了光感受器,蚯蚓還具有觸覺感受器,這些感受器遍布全身,但在口唇(prostomium)和前幾個體節上分布最為密集。這些觸覺感受器使蚯蚓能夠感知周圍環境的物理接觸,幫助它們在土壤中導航、識別食物和感知潛在的威脅。蚯蚓的觸覺非常敏銳,能夠感知到微小的震動和壓力變化,這對於及時躲避捕食者非常重要。

蚯蚓還具有化學感受能力,這種能力主要通過分布在體表的化學感受器實現。這些感受器使蚯蚓能夠檢測土壤中的各種化學物質,包括食物來源、其他蚯蚓的信息素以及潛在的有害物質。化學感受能力在蚯蚓的覓食行為中起著關鍵作用,幫助它們找到富含有機質的土壤區域。此外,在繁殖過程中,蚯蚓利用化學感受來識別同種個體並評估潛在配偶的適合度。

值得注意的是,蚯蚓具有特殊的濕度感受能力。它們能夠精確地感知土壤中的水分含量變化,這種能力對於維持體內水分平衡至關重要。當環境變得過於乾燥時,蚯蚓會通過這種感知能力引導自己向更深、更潮濕的土層遷移。相反,當土壤含水量過高時,蚯蚓也能感知並採取相應行動,如移動到較乾燥的區域或甚至爬到地表。

蚯蚓還具有感知溫度變化的能力。雖然它們沒有專門的溫度感受器,但體表的某些感受細胞能夠對溫度變化作出反應。這種溫度感知能力幫助蚯蚓在不同季節調整其活動深度,以尋找最適宜的溫度環境。在寒冷季節,蚯蚓會遷移到更深的土層以避免凍結;而在溫暖季節,它們則會更接近地表活動。

蚯蚓的另一個重要感官能力是對振動的敏感性。它們能夠通過體表的機械感受器感知地面振動,這種能力在逃避天敵方面尤為重要。當地面出現振動時,如大型動物接近,蚯蚓會迅速做出反應,通常是快速鑽入土中或加速移動。這種振動感知能力也可能在蚯蚓之間的交流中發揮作用,尤其是在尋找配偶的過程中。

蚯蚓還表現出對電場的敏感性,這種能力的生物學意義尚未完全明確,但可能與導航或感知環境變化有關。一些研究表明,蚯蚓能夠感知並對微弱的電場做出反應,這可能是它們在地下環境中定位的一種輔助手段。

在感知重力方面,蚯蚓表現出明顯的向地性。它們能夠感知自身相對於重力的方向,這種能力幫助蚯蚓在複雜的地下環境中保持正確的方向。向地性對於蚯蚓在土壤中的垂直移動尤為重要,使它們能夠根據需要上下移動,如在不利條件下向更深處遷移。

蚯蚓的這些多樣化的感官能力共同作用,使它們能夠在複雜的土壤環境中生存和繁衍。例如,在覓食過程中,蚯蚓會綜合運用其觸覺、化學感受和濕度感知能力來選擇最適合的食物和進食地點。在遇到威脅時,光感受器、振動感知和觸覺的協同作用能夠幫助蚯蚓迅速做出逃避反應。

蚯蚓的感官能力還在其生態功能中發揮重要作用。通過精確感知土壤環境的各種參數,蚯蚓能夠選擇最適合的活動區域,從而最大化其對土壤改良的貢獻。例如,它們能夠識別並優先選擇富含有機質的土壤區域,這不僅有利於自身的生存,也促進了有機質的分解和養分的循環。

在農業生態系統中,理解蚯蚓的感官能力對於優化土壤管理實踐具有重要意義。例如,通過調整耕作方式和有機物投入,可以創造更吸引蚯蚓的環境,從而增加蚯蚓數量,提高土壤質量。同時,避免使用某些可能干擾蚯蚓感官系統的農藥或化學物質,也有助於維護健康的蚯蚓群落。

蚯蚓的感官能力還在生態毒理學研究中扮演重要角色。由於蚯蚓對環境變化高度敏感,它們常被用作環境污染的生物指標。通過觀察蚯蚓對特定污染物的行為反應和生理變化,科研人員可以評估土壤污染的程度和潛在風險。

第六章 蚯蚓行為與生態

蚯蚓的行為和運動方式是其適應土壤生活的重要體現,這些特徵不僅反映了蚯蚓的生理結構,也展示了其對環境的感知和應對能力。蚯蚓的行為主要包括覓食、躲避危險、繁殖等方面,而其獨特的運動方式則是這些行為得以實現的基礎。

蚯蚓最為人知的行為特徵是其對光線的趨避性。儘管蚯蚓沒有眼睛,但其體表分布著大量的感光細胞,能夠感知光線強度的變化。一般情況下,蚯蚓會避開強光,這種行為有助於它們避免暴露在地表而遭受捕食或脫水。然而,某些情況下,如暴雨後地下氧氣不足時,蚯蚓可能會冒險爬到地表。

蚯蚓的覓食行為主要發生在地表或土壤淺層。它們主要以腐爛的植物材料、微生物和土壤有機質為食。蚯蚓通過其發達的化學感受器來識別食物,並利用口周圍的感受器來判斷食物的適宜性。在覓食過程中,蚯蚓會不斷吞食土壤,將有機物質消化吸收後,再將消化後的土壤排出體外,這一過程對土壤結構的改善和養分循環起著重要作用。

在遇到危險時,蚯蚓會表現出各種逃避行為。最常見的是快速鑽入土壤深處。當受到物理刺激時,蚯蚓會迅速收縮身體,這種反應有助於減少暴露在地表的時間。某些種類的蚯蚓還能夠自割(autotomy),即在受到攻擊時主動斷裂身體的一部分以逃脫捕食者,斷裂的部分後續可以再生。

蚯蚓的繁殖行為也十分有趣。雖然大多數蚯蚓是雌雄同體的,但它們通常需要與另一個個體交配。在繁殖季節,成熟的蚯蚓會爬到地表尋找配偶。它們會相互纏繞,交換精子,這個過程可能持續數小時。交配後,蚯蚓的環帶(clitellum)會分泌黏液形成一個管狀結構,稱為卵繭(cocoon)。卵和精子被釋放到卵繭中,受精後卵繭會脫離蚯蚓的身體,在適宜的環境中孵化出幼蚯蚓。

蚯蚓的運動方式主要是蠕動,這種運動方式非常適合在狹窄的土壤空間中移動。蠕動運動主要依靠兩組肌肉系統:縱肌和環肌。當縱肌收縮時,蚯蚓的身體變短變粗;當環肌收縮時,身體則變長變細。這兩組肌肉的交替收縮,再加上體表剛毛(setae)的固定作用,使蚯蚓能夠在土壤中有效地前進。

除了蠕動,蚯蚓還能夠進行一種稱為「定向運動」(peristalsis)的特殊運動。這種運動方式主要用於在已有的隧道中快速移動,或在遇到危險時快速逃離。在定向運動中,蚯蚓身體的一部分會固定在隧道壁上,而另一部分則快速伸長或收縮,這樣可以比普通蠕動更快地移動。

蚯蚓還表現出對溫度、濕度和土壤化學成分的敏感性。它們會主動尋找最適宜的環境條件。例如,在乾旱期,蚯蚓會深入土壤尋找濕潤的環境;而在土壤過於潮濕時,它們可能會爬到地表呼吸。某些種類的蚯蚓還能夠通過分泌黏液在土壤中形成休眠室,用以度過不利的環境條件。

蚯蚓的群體行為也值得關注。雖然蚯蚓並不像某些社會性昆蟲那樣有明顯的社會結構,但它們的活動會相互影響。例如,一個區域內蚯蚓的活動會改變土壤結構和化學成分,這又會影響其他蚯蚓的分布和行為。在高密度的蚯蚓群落中,還可能觀察到一些協同行為,如共同構建大型隧道系統。

蚯蚓的行為和運動方式不僅反映了其生理結構和生態適應,也對其所處的生態系統產生重要影響。通過不斷的穿梭和覓食,蚯蚓改變著土壤的物理結構和化學成分,促進了養分的循環和土壤的通氣性。深入理解蚯蚓的行為和運動特徵,不僅有助於我們更好地保護和利用這種重要的土壤生物,也為研究生物與環境的相互作用提供了寶貴的見解。

6.1 蚯蚓的掘穴挖洞行為

蚯蚓的掘穴行為是其生存和生態功能的核心特徵之一,這種行為不僅為蚯蚓提供了棲息地,還對整個土壤生態系統產生深遠影響。蚯蚓通過持續不斷的掘穴活動,創造了複雜的地下通道網絡,這些通道對土壤結構、水分循環和養分分佈都有重要作用。

蚯蚓的掘穴能力主要依賴於其獨特的身體結構和肌肉系統。蚯蚓的體壁由環狀肌和縱向肌組成,這兩組肌肉的協調收縮使蚯蚓能夠改變身體形狀,產生蠕動運動。在掘穴過程中,蚯蚓首先利用其前端的口葉(prostomium)探測土壤,然後收縮體節,將頭部擠入土壤中。接著,蚯蚓會擴張前端體節,使其固定在土壤中,同時收縮後部體節,將身體向前推進。這種交替的收縮和擴張動作使蚯蚓能夠逐漸深入土壤。

蚯蚓的剛毛(setae)在掘穴過程中起著關鍵作用。這些細小的剛毛分布在蚯蚓體表,能夠伸出和收回。在向前運動時,蚯蚓會收回剛毛以減少摩擦;而在需要固定身體位置時,則會伸出剛毛增加與土壤的摩擦力。這種精細的控制使蚯蚓能夠在各種土壤類型中有效地掘穴。

蚯蚓的掘穴行為受到多種因素的影響,包括土壤類型、濕度、溫度和有機質含量。在鬆軟、濕潤的土壤中,蚯蚓的掘穴效率最高。相比之下,在乾燥或緊實的土壤中,蚯蚓的掘穴活動會受到限制。為了適應不同的土壤條件,蚯蚓可能會調整其掘穴策略。例如,在較硬的土壤中,蚯蚓可能會分泌更多黏液來潤滑通道,或者採用更強勁的肌肉收縮來突破障礙。

蚯蚓的掘穴行為不僅僅是簡單的向下挖掘。它們會創造各種類型的洞穴,包括垂直通道、水平通道和斜向通道。這些通道的分佈和密度會隨著土壤深度的變化而改變。通常,表層土壤中的通道網絡更為複雜和密集,而深層土壤中的通道則相對簡單和稀疏。這種分佈模式反映了蚯蚓對不同深度土壤資源的利用策略。

蚯蚓的掘穴行為還表現出季節性變化。在溫暖濕潤的季節,蚯蚓傾向於在表層土壤中活動,創造更多淺層通道。而在乾燥或寒冷的季節,蚯蚓則會向更深的土層遷移,形成深層垂直通道。這種季節性遷移不僅幫助蚯蚓躲避不利環境條件,還促進了土壤剖面中有機質和礦物質的垂直運輸。

不同種類的蚯蚓展現出不同的掘穴行為模式。生態學家通常將蚯蚓分為三種生態類型:表層種、中層種和深層種。表層種主要在土壤表層和有機質層活動,它們的掘穴能力相對較弱,但在分解地表凋落物方面貢獻顯著。中層種在表土和亞表土之間活動,它們創造水平和斜向的永久性通道。深層種則能夠在土壤中創造深達數米的垂直永久性通道,這些通道對改善土壤結構和水分滲透尤為重要。

蚯蚓的掘穴行為對土壤結構有顯著影響。通過不斷的掘穴和取食,蚯蚓能夠打破緻密的土層,增加土壤孔隙度。這些通道不僅改善了土壤的通氣性,還增強了土壤的滲水能力,有助於減少地表徑流和水土流失。此外,蚯蚓在掘穴過程中會將有機質帶入深層土壤,促進了土壤剖面中有機質的均勻分佈。

蚯蚓通道的壁面通常覆蓋著一層黏液和排泄物,這些物質富含養分和有益微生物。隨著時間推移,這些物質會逐漸融入周圍土壤,形成所謂的「蚯蚓土」。蚯蚓土具有良好的團粒結構和較高的養分含量,對提高土壤肥力和改善土壤物理性質有重要作用。

在農業生態系統中,蚯蚓的掘穴行為對作物生長具有多方面的積極影響。蚯蚓通道為作物根系的生長提供了理想的通道,使根系能夠更容易地到達深層土壤,獲取水分和養分。同時,這些通道也改善了土壤的排水能力,減少了淹水和缺氧的風險。在乾旱地區,蚯蚓通道可以增加土壤的蓄水能力,有助於作物抵禦乾旱。

蚯蚓的掘穴行為還在生態系統修復中發揮重要作用。在退化的土地上引入適當的蚯蚓種類,可以加速土壤結構的改善和有機質的積累。例如,在礦區復墾過程中,蚯蚓的掘穴活動可以幫助打破堅硬的表層,促進植被的恢復。

然而,需要注意的是,某些農業實踐可能對蚯蚓的掘穴行為產生負面影響。例如,過度耕作會破壞蚯蚓的永久性通道,減少蚯蚓數量。同樣,某些農藥的使用也可能抑制蚯蚓的活動。因此,在農業管理中,採取有利於蚯蚓生存和活動的措施,如減少耕作強度、增加有機物投入等,可以最大化蚯蚓掘穴行為帶來的生態效益。

6.2 蚯蚓的地表活動

蚯蚓雖然主要生活在土壤中,但它們的地表活動對於生態系統的功能和動態有著重要影響。這些活動包括覓食、遷移、繁殖等行為,通常在特定的環境條件下發生。蚯蚓的地表活動不僅反映了它們對環境變化的反應,也揭示了它們在生態系統中的重要角色。

蚯蚓的地表活動通常在夜間或陰天進行,這是為了避免陽光直射和高溫帶來的脫水風險。在這些時間段,我們常能看到蚯蚓爬行在地表,尋找食物或新的棲息地。這種行為模式與蚯蚓對光線的敏感性密切相關。蚯蚓體表的光感受器能夠感知光線強度的變化,使它們能夠在光線較弱時更安全地進行地表活動。

降雨是刺激蚯蚓地表活動的一個重要因素。在暴雨過後,我們經常能看到大量蚯蚓出現在地表。這種現象有幾個原因:首先,雨水浸透土壤會降低土壤中的氧氣含量,迫使蚯蚓逃離被淹沒的區域以呼吸。其次,潮濕的地表為蚯蚓提供了理想的移動環境,減少了脫水的風險。此外,雨後地表往往有豐富的有機物被沖刷出來,為蚯蚓提供了額外的食物來源。

蚯蚓的地表活動還與其繁殖行為密切相關。某些蚯蚓種類在繁殖季節會主動爬到地表尋找配偶。這種行為通常發生在溫暖潮濕的夜晚,此時蚯蚓會釋放特殊的信息素來吸引異性。地表繁殖不僅增加了找到配偶的機會,也促進了基因交流,有助於維持種群的遺傳多樣性。

蚯蚓的地表遷移行為對於種群分布和生態系統功能有重要影響。當本地環境條件變得不適宜時,如土壤過度乾燥或養分耗盡,蚯蚓可能會通過地表遷移尋找更合適的棲息地。這種遷移行為不僅有助於蚯蚓種群的擴散,也促進了不同區域之間養分和有機質的交換。

在農業生態系統中,蚯蚓的地表活動對於有機物的分解和養分循環起著關鍵作用。蚯蚓會將地表的植物殘體拖入土壤中,加速了有機物的分解過程。同時,它們的排泄物(蚯蚓糞)富含養分,對提高土壤肥力有重要作用。這些活動不僅改善了土壤結構,還增加了土壤的保水能力和通氣性。

蚯蚓的地表活動還與其在食物網中的角色密切相關。當蚯蚓暴露在地表時,它們成為多種動物的食物來源,包括鳥類、哺乳動物和爬行動物等。這使得蚯蚓成為連接地下和地上食物網的重要紐帶,促進了生態系統中能量和物質的流動。

然而,蚯蚓的地表活動也使它們面臨一些風險。除了成為捕食者的獵物外,暴露在地表的蚯蚓還可能遭受紫外線輻射、脫水和極端溫度的威脅。為了應對這些風險,蚯蚓進化出了一系列行為和生理適應機制。例如,當感知到危險時,蚯蚓能夠迅速縮回土壤中;而在不得不長時間暴露於地表時,某些蚯蚓種類能夠分泌更多黏液來保護自己免受脫水。

蚯蚓的地表活動還受到季節變化的影響。在溫帶地區,蚯蚓的地表活動通常在春季和秋季最為活躍,這與這兩個季節適宜的溫度和濕度條件有關。相比之下,夏季的高溫和冬季的低溫都會抑制蚯蚓的地表活動。這種季節性模式反映了蚯蚓對環境條件的敏感性,也影響了它們在不同季節對生態系統功能的貢獻。

在城市環境中,蚯蚓的地表活動有時會引起人們的注意。例如,在下雨後的人行道或草坪上常能看到大量蚯蚓。雖然這種現象有時被誤解為蚯蚓的大規模死亡,實際上這只是它們正常的地表活動表現。了解這一點有助於提高公眾對蚯蚓生態重要性的認識。

蚯蚓的地表活動還為科研人員提供了研究土壤生態和環境變化的重要線索。通過觀察和記錄蚯蚓的地表活動模式,研究人員可以評估土壤健康狀況、監測環境污染程度,甚至預測某些自然災害。例如,一些研究發現,在地震前蚯蚓的地表活動會明顯增加,這可能與地下水位變化或微小地震波動有關。

在生態修復項目中,蚯蚓的地表活動也發揮著重要作用。在退化的土地上引入適當的蚯蚓種類可以加速土壤改良和植被恢復。蚯蚓通過地表活動將有機質帶入土壤,促進了養分循環,為植物生長創造了有利條件。此外,蚯蚓的活動還能改善土壤結構,增加土壤的滲透性和保水能力,這對於防止水土流失和維持生態系統穩定性至關重要。

6.3 蚯蚓對環境刺激的反應

蚯蚓作為土壤生態系統中的重要成員,對環境刺激表現出多樣而複雜的反應。這些反應不僅反映了蚯蚓對周圍環境變化的敏感性,也展示了它們在長期演化過程中形成的適應機制。蚯蚓對環境刺激的反應涉及多個方面,包括對光線、溫度、濕度、化學物質、機械刺激等的感知和相應行為調整。

首先,蚯蚓對光線極為敏感。儘管蚯蚓沒有眼睛,但它們的體表分布著光感受器,使其能夠感知光線強度的變化。通常,蚯蚓表現出明顯的趨暗性,即避開強光。這種反應有助於蚯蚓避免暴露在地表,減少被捕食和脫水的風險。然而,在繁殖季節,某些蚯蚓種類可能會表現出相反的行為,在夜間主動爬到地表尋找配偶。這種光反應的季節性變化反映了蚯蚓行為的複雜性和適應性。

溫度是影響蚯蚓活動的另一個關鍵因素。蚯蚓對溫度變化非常敏感,不同種類的蚯蚓有其特定的最適溫度範圍。當環境溫度超出這個範圍時,蚯蚓會採取相應的行為來調節體溫。例如,在高溫條件下,蚯蚓會向更深、更涼爽的土層遷移;而在低溫時,它們可能會蜷縮在一起或進入休眠狀態以減少熱量損失。這種溫度趨性(thermotaxis)使蚯蚓能夠在變化的環境中維持最佳的生理狀態。

濕度是影響蚯蚓生存的重要環境因素。蚯蚓通過皮膚呼吸,需要保持體表濕潤。因此,它們對環境濕度的變化極為敏感。在乾燥條件下,蚯蚓會表現出明顯的趨濕性,主動向更濕潤的區域移動。相反,當土壤過於飽和時,蚯蚓可能會爬到地表以避免窒息。這種對濕度的敏感反應使蚯蚓能夠在土壤水分含量變化的情況下維持適宜的生理狀態。

蚯蚓對化學刺激的反應也十分複雜。它們能夠感知土壤中各種化學物質的存在,包括營養物質、有毒物質和其他蚯蚓分泌的信息素。例如,蚯蚓會被某些有機物質吸引,這有助於它們找到食物來源。同時,蚯蚓也能夠識別並避開有害的化學物質,如某些農藥或重金屬污染物。在繁殖季節,蚯蚓會分泌特殊的信息素來吸引配偶,這種化學通訊在蚯蚓的繁殖行為中起著關鍵作用。

機械刺激是另一種蚯蚓能夠感知的環境因素。蚯蚓的體表分布著大量的機械感受器,使它們能夠感知接觸、壓力和振動。當感受到地面振動時,蚯蚓通常會迅速做出逃避反應,如快速鑽入土中或加速爬行。這種對振動的敏感性有助於蚯蚓躲避潛在的捕食者。此外,這種機械感知能力在蚯蚓的掘穴行為中也起著重要作用,幫助它們在土壤中導航和選擇適合的路徑。

蚯蚓還表現出對電場的敏感性。一些研究發現,蚯蚓能夠感知並對微弱的電場做出反應。這種能力的生物學意義尚未完全明確,但可能與蚯蚓在地下環境中的導航有關。某些研究者推測,這種電場感知能力可能幫助蚯蚓感知即將到來的雨水或其他環境變化。

蚯蚓對重力的反應,即向地性(geotaxis),是另一個重要的環境反應。蚯蚓通常表現出正向地性,即傾向於向下移動。這種反應有助於蚯蚓在地下環境中保持正確的方向,並在受到干擾時迅速回到土壤中。然而,在某些情況下,如土壤被水淹沒時,蚯蚓可能會表現出負向地性,爬到地表以避免窒息。

蚯蚓對環境刺激的反應常常是多種因素綜合作用的結果。例如,在選擇棲息地時,蚯蚓會同時考慮溫度、濕度、食物可用性等多個因素。這種複雜的決策過程反映了蚯蚓在長期演化中形成的適應策略。

蚯蚓對環境刺激的反應在農業和生態管理中具有重要意義。了解這些反應可以幫助農民和生態學家創造更有利於蚯蚓生存和繁衍的環境,從而充分發揮蚯蚓在土壤改良和生態系統功能維護中的作用。例如,通過適當調整灌溉策略和有機物投入,可以為蚯蚓創造更適宜的濕度和營養條件,促進其活動和繁殖。

在環境監測和生態毒理學研究中,蚯蚓對環境刺激的反應常被用作評估土壤健康和污染程度的指標。例如,通過觀察蚯蚓對特定化學物質的迴避行為,研究者可以評估這些物質的生態毒性。同樣,蚯蚓的活動模式和分布變化也可能反映土壤質量的變化或環境污染的程度。

在生態系統修復項目中,理解蚯蚓對環境刺激的反應有助於制定更有效的修復策略。例如,在重建退化土壤時,可以根據目標蚯蚓種類的環境偏好來調整土壤條件,促進蚯蚓的定植和繁殖,從而加速生態系統的恢復過程。

6.4 蚯蚓的休眠、滯育和夏眠

蚯蚓作為適應性強的土壤生物,在面對不利環境條件時,能夠通過休眠、滯育和夏眠等生理狀態來度過艱難時期。這些特殊的生理適應機制使蚯蚓能夠在各種極端環境下生存,並在條件恢復適宜時迅速恢復活動。

休眠(quiescence)是蚯蚓對短期不利環境的一種即時反應。當環境條件突然變得不適宜時,如土壤迅速乾燥或溫度驟降,蚯蚓會進入休眠狀態。在休眠期間,蚯蚓會降低其代謝率,減少活動,並可能捲曲身體以減少水分流失。這種狀態是可逆的,一旦環境條件改善,蚯蚓可以迅速恢復正常活動。休眠通常持續時間較短,可能僅幾小時或幾天。例如,在乾旱地區,蚯蚓可能在白天進入休眠狀態以避免脫水,而在夜間濕度上升時恢復活動。

滯育(diapause)是一種更為複雜的生理適應機制,通常用於應對可預測的長期不利環境條件。與休眠不同,滯育是由內部生理節律控制的,即使環境條件暫時改善,蚯蚓也不會立即退出滯育狀態。滯育通常與季節變化有關,例如,在寒冷地區,某些蚯蚓種類會在冬季來臨前進入滯育狀態。滯育期間,蚯蚓的代謝率顯著降低,體內會發生一系列生理變化,如積累抗凍物質或改變體內酶的活性。這些變化使蚯蚓能夠承受長期的低溫或其他不利條件。滯育的持續時間可能長達數月,直到環境信號(如日照時間或溫度變化)觸發蚯蚓退出滯育狀態。

夏眠(estivation)是蚯蚓應對高溫乾旱環境的一種特殊適應。在夏季,當土壤溫度升高且水分減少時,某些蚯蚓種類會進入夏眠狀態。夏眠的蚯蚓通常會移動到較深的土層,在那裡溫度較低且濕度較高。它們會分泌粘液形成一個保護性的腔室,並在其中捲曲身體。這個腔室可以有效地減少水分流失,並為蚯蚓提供一個相對穩定的微環境。夏眠期間,蚯蚓的代謝率大幅降低,可以長時間不進食。某些蚯蚓種類甚至能夠在夏眠狀態下存活數月之久。

這些不同的休眠狀態反映了蚯蚓對各種環境挑戰的適應策略。例如,在地中海氣候區,蚯蚓可能需要同時應對冬季的低溫和夏季的乾旱。在這種情況下,同一種蚯蚓可能在一年中經歷多次不同類型的休眠狀態。冬季時可能進入滯育以應對低溫,而夏季則進入夏眠以度過乾旱期。

蚯蚓在進入這些休眠狀態前通常會進行一系列準備。例如,在進入冬季滯育前,蚯蚓會增加進食量,積累體內脂肪儲備。同時,它們會排空腸道內容物,減少代謝廢物的積累。對於某些種類的蚯蚓來說,幼體和成體可能採取不同的休眠策略。幼蚯蚓由於體型較小,水分流失風險更高,因此可能更容易進入休眠狀態。

蚯蚓的休眠能力在農業和生態管理中具有重要意義。例如,在乾旱地區進行土壤改良時,了解當地蚯蚓種類的休眠特性可以幫助制定更有效的管理策略。農民可以根據蚯蚓的活動週期調整耕作和施肥時間,以最大化蚯蚓對土壤改良的貢獻。

在生態系統研究中,蚯蚓的休眠行為也提供了重要的信息。通過監測蚯蚓的休眠模式,研究人員可以評估環境變化對土壤生態系統的影響。例如,如果觀察到蚯蚓提前進入或延遲退出休眠狀態,這可能暗示著氣候模式的變化或其他環境壓力的存在。

蚯蚓的休眠能力還在生物技術領域找到了應用。研究人員正在探索如何利用蚯蚓的休眠機制來開發新的生物保存技術。通過模仿蚯蚓在休眠狀態下的生理變化,科學家希望能夠改善人體器官的長期保存技術。

然而,蚯蚓的休眠能力也可能帶來一些生態問題。某些入侵性蚯蚓種類正是依靠其強大的休眠能力,才得以在新環境中成功定植。這些蚯蚓能夠在不利條件下長期存活,等待適宜條件的出現。因此,在進行生態恢復或引入新的蚯蚓種類時,需要仔細考慮這些物種的休眠特性,以避免潛在的生態風險。

蚯蚓的休眠、滯育和夏眠能力也反映了它們在進化過程中獲得的環境適應性。這些機制使蚯蚓能夠在各種極端環境中生存,從寒冷的極地地區到炎熱的沙漠地帶。通過調節其生理狀態和行為,蚯蚓成功地適應了地球上大部分陸地生態系統,成為了土壤生態系統中不可或缺的一員。

6.5 蚯蚓運動和蠕動

蚯蚓的運動和蠕動是其生存和生態功能的核心特徵,這種獨特的運動方式不僅使蚯蚓能夠在複雜的土壤環境中穿行,還對土壤結構和生態過程產生深遠影響。蚯蚓的運動主要依賴於其特殊的身體結構和肌肉系統,通過一系列協調的肌肉收縮和舒張來實現。

蚯蚓的身體由許多環節組成,每個環節都包含環狀肌和縱向肌。這兩組肌肉的交替收縮是蚯蚓蠕動的基礎。當蚯蚓向前移動時,首先是前端的環狀肌收縮,使該部分身體變細長;接著,縱向肌收縮,將後面的身體段向前拉動。這種波浪式的肌肉活動從頭部開始,逐漸向尾部傳遞,形成了蚯蚓特有的蠕動運動(peristalsis)。

蚯蚓的運動還依賴於其體表的剛毛(setae)。這些微小的剛毛分布在每個環節上,能夠伸出和收回。在向前移動時,蚯蚓會收回前部的剛毛以減少摩擦,同時伸出後部的剛毛以增加與土壤的摩擦力,從而提供前進的推力。這種精細的剛毛控制使蚯蚓能夠在各種土壤類型中有效地移動。

蚯蚓的蠕動不僅用於水平移動,還能實現垂直穿行。當蚯蚓向下挖掘時,它會利用頭部的肌肉力量推開土壤顆粒,同時通過身體的收縮和膨脹來擴大洞穴。這種垂直運動能力使蚯蚓能夠在土壤剖面中上下移動,對於尋找食物、躲避不利環境條件以及參與土壤物質循環都至關重要。

蚯蚓的運動速度和效率受多種因素影響。在鬆軟、濕潤的土壤中,蚯蚓的移動效率最高。相比之下,在乾燥或緊實的土壤中,蚯蚓的運動會受到限制。為了適應不同的土壤條件,蚯蚓可能會調整其運動策略。例如,在較硬的土壤中,蚯蚓可能會分泌更多黏液來潤滑通道,或者採用更強勁的肌肉收縮來突破障礙。

蚯蚓的運動模式還隨季節和環境條件而變化。在溫暖濕潤的季節,蚯蚓更活躍,運動頻率增加。而在乾燥或寒冷的季節,蚯蚓的活動可能減少,甚至進入休眠狀態。這種季節性的活動模式反映了蚯蚓對環境變化的適應能力。

蚯蚓的運動和蠕動不僅僅是一種移動方式,還對其生理功能有重要影響。蠕動運動有助於蚯蚓的呼吸過程,通過擠壓體腔液來促進氣體交換。此外,蠕動還輔助消化系統的功能,幫助食物在消化道中移動並促進養分吸收。

在生態系統中,蚯蚓的運動和蠕動產生了深遠的影響。通過不斷的鑽掘和移動,蚯蚓創造了複雜的地下通道網絡,這些通道改善了土壤的通氣性和滲水能力。蚯蚓的運動還促進了土壤顆粒的混合和有機質的分解,對土壤結構的形成和維護起著關鍵作用。

蚯蚓的運動能力在農業生態系統中尤為重要。通過在土壤中的活動,蚯蚓不僅改善了土壤結構,還促進了養分的循環。例如,蚯蚓的垂直運動可以將表層的有機物質帶入更深的土層,增加土壤剖面的有機質含量。同時,蚯蚓通道為作物根系的生長提供了理想的路徑,有助於根系到達更深的土層,獲取水分和養分。

蚯蚓的運動和蠕動能力還在生態工程和環境修復中找到了應用。在處理有機廢物時,利用蚯蚓的活動能力可以加速有機物的分解和養分的釋放。在土壤修復項目中,引入適當的蚯蚓種類可以通過其運動和蠕動來改善受污染或退化土壤的物理結構和生物活性。

然而,蚯蚓的運動能力也可能帶來一些生態問題。某些入侵性蚯蚓種類正是依靠其強大的移動和適應能力,才得以在新環境中迅速擴散。這些蚯蚓的活動可能改變原有的土壤結構和生態系統功能,對本地物種造成威脅。因此,在進行生態管理時,需要考慮蚯蚓運動能力的潛在影響。

蚯蚓的運動和蠕動能力也為生物力學研究提供了獨特的研究對象。科學家們通過研究蚯蚓的運動機制,希望能夠開發新型的軟體機器人或地下探測設備。這些仿生技術可能在地質勘探、救災搜救等領域找到應用。

蚯蚓的運動還與其感官能力密切相關。蚯蚓能夠感知土壤中的化學物質、溫度和濕度變化,並據此調整其運動行為。例如,當感知到有害物質時,蚯蚓可能會加速移動以遠離污染區域。這種感知和反應能力使蚯蚓成為了環境變化的敏感指標。

在教育領域,蚯蚓的運動和蠕動常被用作生物學教學的生動例子。通過觀察和研究蚯蚓的運動,學生可以直觀地理解肌肉系統的工作原理、動物適應環境的策略以及生物與生態系統之間的相互作用。

6.6 蚯蚓再生機制

蚯蚓的再生能力是自然界中最令人驚嘆的生物現象之一,這種能力使蚯蚓能夠在遭受嚴重傷害後恢復身體結構和功能。蚯蚓再生機制的複雜性和效率不僅體現了生命的韌性,也為再生醫學研究提供了寶貴的研究模型。

蚯蚓的再生能力主要表現在兩個方面:一是修復受損組織的能力,二是重新生長缺失部位的能力。當蚯蚓的身體受到輕微損傷時,如表皮擦傷或小範圍組織損失,它們能迅速修復這些傷口。這種修復過程涉及細胞增殖、分化和組織重塑,通常能在短時間內完成,恢復受損部位的結構和功能。

更為驚人的是蚯蚓重新生長缺失部位的能力。當蚯蚓的身體被切斷時,在某些情況下,它們能夠重新生長失去的頭部或尾部。這種再生能力的程度因蚯蚓種類和切斷位置而異。一般來說,蚯蚓更容易再生尾部,而頭部的再生則相對困難且成功率較低。

蚯蚓再生過程的第一步是傷口癒合。當蚯蚓的身體被切斷時,傷口周圍的肌肉會迅速收縮,以減少血液流失。接著,表皮細胞開始快速增殖並覆蓋傷口,形成一層保護性屏障。這個過程通常在幾小時內完成,為後續的再生奠定基礎。

傷口癒合後,再生過程進入關鍵階段:芽體(blastema)的形成。芽體是一團未分化的細胞,它們具有發育成各種組織類型的潛力。這些細胞來源於傷口周圍的成體幹細胞,以及通過去分化形成的細胞。芽體形成後,開始分化成各種必要的組織和器官,如神經系統、消化道和新的體節。

在再生過程中,蚯蚓體內會發生一系列複雜的基因表達變化。某些基因在再生初期被激活,負責調控細胞增殖和分化。這些基因包括控制細胞週期的基因、生長因子和形態發生相關基因。隨著再生的進行,不同的基因集會被依次激活,指導特定組織和器官的形成。

蚯蚓再生過程的一個重要特徵是極性的保持。無論是頭部還是尾部再生,新生長的部分都會保持原有的前後極性。這種極性的維持涉及複雜的分子信號網絡,確保再生的組織能夠正確地與現有身體結構整合。

值得注意的是,蚯蚓的再生能力受到多種因素的影響。年齡是一個重要因素,年輕的蚯蚓通常具有更強的再生能力。營養狀況也會影響再生效果,充足的營養供應有助於支持再生過程中的高能量需求。環境條件如溫度和濕度同樣會影響再生速度和成功率。

蚯蚓的再生機制在生態學上具有重要意義。在自然環境中,蚯蚓常常面臨被捕食者部分攻擊的風險。再生能力使蚯蚓能夠在失去部分身體後仍然存活,並恢復完整功能,這大大提高了其在生態系統中的生存能力。

在農業生態系統中,蚯蚓的再生能力有助於維持穩定的蚯蚓種群。即使在機械耕作等人為干擾下受到傷害,蚯蚓群體仍能通過再生來恢復數量,繼續發揮其改良土壤、促進養分循環的重要作用。

蚯蚓的再生能力也為生物醫學研究提供了寶貴的研究模型。通過研究蚯蚓如何實現組織和器官的再生,科學家們希望能夠為人類再生醫學帶來突破。例如,了解蚯蚓神經系統再生的分子機制,可能為治療脊髓損傷等神經系統疾病提供新的思路。

在再生生物學研究中,蚯蚓作為模式生物具有多項優勢。首先,蚯蚓的再生過程相對快速,便於觀察和研究。其次,蚯蚓的基因組相對簡單,有助於研究人員識別和分析參與再生的關鍵基因。此外,蚯蚓易於飼養和操作,適合進行大規模的實驗研究。

蚯蚓再生研究的一個重要方向是探索不同蚯蚓種類之間再生能力的差異。某些蚯蚓種類展現出比其他種類更強的再生能力,研究這些差異的遺傳和分子基礎,可能揭示再生能力演化的秘密,並為增強其他物種(包括人類)的再生能力提供線索。

蚯蚓再生機制的研究還涉及表觀遺傳學領域。科學家們發現,在再生過程中,某些基因的表觀遺傳修飾(如DNA甲基化和組蛋白修飾)發生了變化。這些表觀遺傳變化可能在調控再生相關基因的表達中起關鍵作用,為理解和操控再生過程開闢了新的研究方向。

在生態毒理學研究中,蚯蚓的再生能力被用作評估環境污染影響的指標之一。某些污染物可能會干擾蚯蚓的再生過程,導致再生速度減慢或再生異常。通過監測蚯蚓在受污染土壤中的再生情況,研究者可以評估污染物對生態系統健康的潛在威脅。

蚯蚓再生機制的研究不僅局限於生物學領域,還為生物材料科學和組織工程提供了靈感。例如,研究人員正在探索如何模仿蚯蚓再生過程中的某些機制來開發新型的自修復材料或改進組織工程技術。

在教育領域,蚯蚓的再生能力常被用作激發學生對生物學興趣的生動例子。通過觀察和實驗蚯蚓的再生過程,學生可以直觀地理解生命的可塑性和適應能力,培養科學探究精神。

第七章 蚯蚓繁殖與生命史

蚯蚓的繁殖與生命週期是其生態適應的重要體現,展現了這種生物在長期進化過程中形成的獨特生存策略。大多數蚯蚓物種都是雌雄同體的,這意味著每個個體既具有雄性生殖器官,也具有雌性生殖器官。然而,儘管如此,蚯蚓通常仍需要與另一個個體交配才能繁衍後代,這種機制有助於維持種群的基因多樣性。

蚯蚓的生殖系統主要集中在身體前端的幾個體節中。雄性生殖器官包括睾丸、儲精囊和輸精管,而雌性生殖器官則包括卵巢和輸卵管。在成熟的蚯蚓身上,最顯著的外部生殖特徵是環帶(clitellum),這是一個腺體發達的增厚區域,通常位於身體前三分之一的位置。環帶在繁殖過程中起著至關重要的作用。

蚯蚓的繁殖季節通常在春季或早秋,當環境條件適宜時開始。在這個時期,成熟的蚯蚓會爬到地表尋找配偶。當兩隻蚯蚓相遇時,它們會將身體緊貼在一起,頭部朝向相反的方向。這個姿勢使得每隻蚯蚓的雄性生殖孔與另一隻的儲精囊對齊。在交配過程中,兩隻蚯蚓互相交換精子,將其儲存在對方的儲精囊中。這個過程可能持續數小時,有時甚至長達一整夜。

交配後,每隻蚯蚓都帶著來自配偶的精子繼續其生活。當條件合適時,蚯蚓的環帶會分泌一種特殊的黏液,形成一個管狀結構,稱為卵繭(cocoon)。蚯蚓會將自己的卵和儲存的精子釋放到這個卵繭中。卵在卵繭內受精,然後卵繭會從蚯蚓的頭部滑落,被留在土壤中。

卵繭是蚯蚓繁殖成功的關鍵。它提供了一個保護環境,使胚胎能夠在相對穩定的條件下發育。卵繭的形狀、大小和顏色因物種而異,但通常呈檸檬形或球形,直徑約2-4毫米。一個卵繭內可能含有1-20個受精卵,但通常只有1-3個能夠成功發育成幼蚯蚓。

卵繭在土壤中的孵化時間因物種和環境條件而異,可能需要幾周到幾個月不等。當幼蚯蚓發育到足夠大小時,它們會破開卵繭,進入土壤中開始獨立生活。這些剛孵化的幼蚯蚓外形已經與成體相似,只是體型較小,還沒有發育出環帶。

幼蚯蚓的生長速度因物種和環境條件而異。在理想條件下,某些物種的蚯蚓可以在幾周內達到性成熟,而其他物種則可能需要幾個月甚至一年。蚯蚓的生長過程是漸進的,通過不斷蛻皮來增加體節數量和體型大小。當蚯蚓發育出明顯的環帶時,就意味著它已經達到性成熟,能夠參與繁殖活動了。

蚯蚓的壽命因物種而異,可能從幾個月到幾年不等。在自然環境中,許多因素會影響蚯蚓的存活率,包括捕食、疾病、環境變化等。然而,由於蚯蚓具有再生能力,即使身體的一部分被損傷,只要頭部完整,它們通常都能夠存活並重新生長缺失的部分。

值得注意的是,某些物種的蚯蚓還具有無性繁殖的能力。例如,某些物種能夠通過體表出芽或體段分裂的方式產生新個體。這種繁殖方式在某些環境條件下可能更為有利,特別是在快速擴張種群或環境條件不穩定的情況下。

蚯蚓的繁殖策略和生命週期反映了它們對環境的適應。高繁殖率和快速成熟的能力使蚯蚓能夠在適宜的條件下迅速擴大種群。同時,卵繭的保護作用和幼蚯蚓的獨立生活能力,又使得後代在不利條件下仍有較高的生存機會。這種平衡的生存策略是蚯蚓能夠在各種土壤環境中廣泛分佈的重要原因之一。

理解蚯蚓的繁殖和生命週期不僅有助於我們更好地保護和管理這種重要的土壤生物,也為研究生物適應性進化和生態系統動態提供了寶貴的見解。在農業、生態修復等領域,這些知識還可以應用於優化蚯蚓的人工培養和利用,從而更好地發揮蚯蚓在改善土壤質量、促進有機物質分解等方面的生態功能。

7.1 蚯蚓交配系統

蚯蚓的交配系統是一個複雜而有趣的生物學現象,反映了這些土壤生物在長期進化過程中形成的獨特繁殖策略。蚯蚓是雌雄同體的生物,這意味著每個個體都具有雌性和雄性生殖器官。然而,儘管具有雌雄同體的特徵,蚯蚓通常需要與另一個個體交配才能產生後代,這種繁殖方式被稱為互交(cross-fertilization)。

蚯蚓的交配過程通常發生在土壤表面或淺層,主要在夜間或陰天進行,以避免脫水和被捕食的風險。當蚯蚓準備交配時,它們會釋放特殊的信息素來吸引潛在的配偶。這些化學信號在蚯蚓的配偶選擇和交配行為中起著關鍵作用。

交配時,兩條蚯蚓會將身體緊貼在一起,頭部朝向相反的方向。它們的身體會分泌黏液,形成一個稱為交配帶(copulatory slime tube)的結構,這個結構將兩條蚯蚓的前端部分緊密連接在一起。交配帶不僅有助於固定蚯蚓的位置,還為精子的交換提供了一個保護性的環境。

在交配過程中,每條蚯蚓都會將精子轉移給對方。精子從雄性生殖孔釋放,通過交配帶流向對方的精子接受囊。這種雙向的精子交換確保了遺傳物質的有效交流。交配可能持續數小時,有時甚至長達一天。

交配結束後,蚯蚓會分開,但交配的影響並不立即結束。接收到的精子會被儲存在精子接受囊中,可能在數週或數月內用於受精。這種精子儲存機制使蚯蚓能夠在最適宜的時機產生卵囊,即使當時沒有合適的配偶。

蚯蚓的交配系統展現了一些有趣的適應性特徵。例如,某些蚯蚓種類能夠在交配過程中判斷配偶的大小。研究發現,大型個體往往會向較小的配偶提供更多精子,這可能是為了增加其遺傳物質在下一代中的代表性。

另一個值得注意的現象是,某些蚯蚓種類具有複雜的交配前行為。例如,有些種類在交配前會進行一種類似「摔跤」的行為,這可能有助於評估潛在配偶的質量或準備程度。這種行為也可能在種間識別中起作用,防止不同種類的蚯蚓錯誤交配。

儘管大多數蚯蚓種類依賴互交,但某些種類已經進化出自體受精(self-fertilization)的能力。這種繁殖方式使單個蚯蚓能夠在沒有配偶的情況下產生後代,這在種群密度低或新環境殖民時特別有優勢。然而,長期的自體受精可能導致遺傳多樣性降低,因此許多能夠自體受精的蚯蚓種類仍會優先選擇互交。

蚯蚓的交配系統還受到環境因素的強烈影響。溫度、濕度、日照時間等因素都可能影響蚯蚓的交配行為和頻率。例如,在溫帶地區,蚯蚓的交配活動通常在春季和秋季最為活躍,這與這兩個季節適宜的溫度和濕度條件有關。

蚯蚓的交配系統在生態學研究中具有重要意義。通過研究蚯蚓的交配行為和繁殖策略,科學家們可以更好地理解土壤生態系統的動態和蚯蚓種群的演化。例如,在研究入侵性蚯蚓種類時,了解它們的交配系統有助於預測和管理它們在新環境中的擴散。

在農業和生態管理中,理解蚯蚓的交配系統對於維持健康的蚯蚓種群至關重要。例如,在人工飼養蚯蚓用於堆肥或土壤改良時,需要考慮到不同種類蚯蚓的交配需求和繁殖週期,以確保種群的持續繁衍。

蚯蚓交配系統的研究還為進化生物學提供了有趣的案例。雌雄同體這一特徵在動物界並不常見,研究蚯蚓如何平衡自交和互交、如何避免近親繁殖等問題,可以為理解性別進化和繁殖策略提供新的見解。

在生態毒理學研究中,蚯蚓的交配行為常被用作評估環境污染影響的指標之一。某些污染物可能會干擾蚯蚓的荷爾蒙系統或交配行為,導致繁殖成功率下降。通過觀察蚯蚓在受污染環境中的交配頻率和後代產量,研究者可以評估污染物對生態系統生殖健康的潛在威脅。

蚯蚓交配系統的研究還涉及分子生物學領域。科學家們正在努力識別和分析與交配行為和生殖相關的基因。這些研究不僅有助於深入理解蚯蚓的繁殖生物學,還可能為農業害蟲控制和保育生物學提供新的思路。

在教育領域,蚯蚓的交配系統常被用作教授生物多樣性和適應性進化的生動例子。通過學習蚯蚓的繁殖策略,學生可以理解生物如何通過不同的方式來確保基因的傳遞和種群的延續。

7.2 蚯蚓卵莢產生

蚯蚓卵莢的產生是蚯蚓生命週期中的關鍵環節,反映了這些土壤生物獨特的繁殖策略。卵莢(cocoon)是蚯蚓用來保護和孵化卵的結構,其產生過程涉及複雜的生理機制和行為模式。

卵莢產生通常發生在蚯蚓交配後的一段時間內。在交配過程中,蚯蚓互相交換精子,這些精子被儲存在接受蚯蚓的精子接受囊中。當條件適宜時,蚯蚓會開始產生卵莢。這個過程首先從蚯蚓體內的卵子成熟開始。成熟的卵子會被釋放到體腔中,然後移動到生殖腺區域。

卵莢的形成始於環帶(clitellum),這是蚯蚓身體前端的一個特化結構,在成年蚯蚓中非常明顯。環帶會分泌一種特殊的黏液,形成一個管狀結構。隨著蚯蚓的運動,這個管狀結構會逐漸從環帶滑向頭部。在這個過程中,卵子和儲存的精子會被釋放到這個管狀結構中。

當管狀結構滑過精子接受囊和卵巢開口時,卵子和精子會被釋放到其中。這個階段極為關鍵,因為它決定了受精的時機和效率。一旦卵子和精子進入管狀結構,受精過程就會開始。值得注意的是,一個卵莢中可能包含多個卵子,但並非所有卵子都能成功受精。

管狀結構繼續向前滑動,最終完全脫離蚯蚓的身體。在脫離過程中,管狀結構的兩端會自動封閉,形成一個密閉的卵莢。新形成的卵莢通常呈檸檬形或橢圓形,顏色可能是黃色、褐色或其他顏色,具體取決於蚯蚓的種類。

卵莢的外壁由堅韌的幾丁質構成,這種結構能夠有效地保護內部的胚胎免受環境威脅。卵莢內部充滿了營養物質,為發育中的胚胎提供必要的養分。這種結構使得蚯蚓的後代能夠在相對安全和穩定的環境中發育,大大提高了存活率。

不同種類的蚯蚓產生的卵莢在大小、形狀和數量上可能存在顯著差異。例如,某些小型蚯蚓種類產生的卵莢可能只有幾毫米長,而大型種類的卵莢可能達到一厘米或更長。同樣,某些種類每週可能只產生一兩個卵莢,而其他種類則可能在同樣時間內產生多個卵莢。

卵莢的產生受到多種環境因素的影響。溫度是一個關鍵因素,大多數蚯蚓種類在溫暖的季節產卵莢最為活躍。土壤濕度也很重要,適度的濕度有利於卵莢的形成和存活。此外,食物的可用性、日照時間的變化等因素也可能影響卵莢的產生。

在某些蚯蚓種類中,觀察到了有趣的卵莢產生策略。例如,某些種類能夠根據環境條件調整卵莢中的卵子數量。在資源豐富的環境中,它們可能會在每個卵莢中放置更多的卵子;而在資源匱乏的情況下,則可能減少卵子數量,但增加每個卵子的大小,以提高後代的存活機會。

卵莢的產生對蚯蚓種群動態有重要影響。在適宜的條件下,大量卵莢的產生可以迅速增加種群規模。這種繁殖策略使蚯蚓能夠在短時間內迅速殖民新的棲息地,或在環境改善時快速恢復種群。

在農業和生態管理中,了解蚯蚓卵莢的產生特性具有重要的實際意義。例如,在蚯蚓養殖中,通過控制環境條件來優化卵莢產生,可以顯著提高蚯蚓的繁殖效率。同樣,在使用蚯蚓進行土壤改良或有機廢物處理時,了解卵莢產生的規律有助於維持穩定的蚯蚓種群。

卵莢的研究還為生態毒理學提供了有價值的工具。某些環境污染物可能影響蚯蚓的卵莢產生,包括改變卵莢的數量、大小或孵化率。通過監測蚯蚓的卵莢產生情況,研究人員可以評估環境污染對土壤生態系統的潛在影響。

在進化生物學研究中,蚯蚓卵莢的多樣性提供了豐富的研究素材。不同種類蚯蚓卵莢的形態和生理特性反映了它們在不同生態位上的適應。研究這些差異有助於理解蚯蚓如何適應不同的環境條件,以及繁殖策略如何在進化過程中被塑造。

卵莢的研究還涉及分子生物學領域。科學家們正在努力識別和分析與卵莢形成相關的基因。這些研究不僅有助於深入理解蚯蚓的繁殖生物學,還可能為農業害蟲控制和保育生物學提供新的思路。例如,了解控制卵莢形成的基因機制可能有助於開發新的生物防治策略。

在教育領域,蚯蚓的卵莢產生過程常被用作教授生殖生物學和適應性進化的生動例子。通過觀察卵莢的形成和發育,學生可以直觀地理解生命的延續過程,以及生物如何通過特殊的繁殖策略來適應環境。

7.3 蚯蚓生長與發育

蚯蚓的生長與發育是一個複雜而引人入勝的過程,從卵莢中孵化到成為成熟的個體,蚯蚓經歷了一系列精妙的生理和形態變化。這個過程不僅展現了蚯蚓驚人的適應能力,也反映了它們在生態系統中的重要角色。

蚯蚓的生命週期始於卵莢。在適宜的溫度和濕度條件下,卵莢中的胚胎開始發育。發育時間因種類和環境條件而異,可能持續數週到數月不等。當發育完成時,幼蟲會從卵莢中破殼而出。初生的幼蟲通常很小,長度只有幾毫米,外形已經與成體相似,但缺乏生殖器官。

剛孵化的幼蟲立即開始其獨立生活。它們的第一項任務是尋找食物,通常以土壤中的有機物質和微生物為食。這個階段的蚯蚓生長迅速,頻繁蛻皮以適應不斷增長的體型。蛻皮過程對蚯蚓來說至關重要,不僅允許體型增大,還有助於更新表皮,維持正常的生理功能。

隨著生長,蚯蚓的身體結構變得更加複雜。新的體節會在尾部形成,使得蚯蚓的身體逐漸延長。同時,內部器官系統也在不斷發育和完善。消化系統變得更加高效,能夠處理更多樣化的食物;循環系統和神經系統也隨之發展,以支持更大的體型和更複雜的行為。

蚯蚓的生長速度受多種因素影響。溫度是一個關鍵因素,大多數蚯蚓種類在溫暖的條件下生長更快。食物的可用性和質量也直接影響生長速度,豐富的有機質能夠支持更快的生長。此外,土壤濕度、pH值、以及種群密度等因素也會影響蚯蚓的生長表現。

在生長過程中,蚯蚓會經歷幾個關鍵的發育階段。其中最顯著的是性成熟的到來,標誌著環帶(clitellum)的形成。環帶是蚯蚓身體前端的一個特化結構,在成年個體中非常明顯,負責分泌形成卵莢的物質。環帶的出現表明蚯蚓已經具備了繁殖能力,這通常發生在蚯蚓達到特定大小或年齡時。

不同種類的蚯蚓在生長速度和最終體型上存在顯著差異。某些小型種類可能在幾週內就能達到性成熟,而大型種類可能需要幾個月甚至更長時間。最終的體型也有很大差異,從幾厘米到超過一米的種類都有。這種多樣性反映了蚯蚓對不同生態位的適應。

蚯蚓的生長不僅僅是體型的增大,還包括功能的完善。隨著生長,蚯蚓的掘穴能力不斷增強,能夠在土壤中創造更深、更複雜的通道系統。這種能力的提升不僅有利於蚯蚓自身的生存,也對整個土壤生態系統產生深遠影響,改善土壤結構和通氣性。

在生長過程中,蚯蚓還表現出驚人的再生能力。如果身體的某些部分受損或丟失,許多蚯蚓種類能夠再生缺失的部分。這種再生能力在幼年個體中尤為顯著,隨著年齡增長可能會有所減弱。再生能力不僅提高了蚯蚓的生存機會,也為研究組織再生提供了有價值的模型。

蚯蚓的生長與發育過程在農業和生態管理中具有重要意義。了解不同種類蚯蚓的生長特性,可以幫助農民和生態學家更好地利用蚯蚓改善土壤質量。例如,在蚯蚓養殖中,通過優化環境條件和營養供應,可以加速蚯蚓的生長,提高產量。

在環境監測中,蚯蚓的生長狀況常被用作評估土壤健康的指標。生長遲緩或發育異常可能暗示土壤存在污染或其他問題。通過監測蚯蚓的生長參數,如體重增加速度、性成熟時間等,研究人員可以評估環境變化對土壤生態系統的影響。

蚯蚓的生長與發育還為進化生物學研究提供了豐富的素材。不同種類蚯蚓在生長策略上的差異反映了它們對不同環境的適應。例如,某些生活在不穩定環境中的種類可能進化出快速生長和早熟的策略,而生活在穩定環境中的種類則可能採取慢速生長但壽命更長的策略。

在分子生物學領域,研究人員正在深入探討控制蚯蚓生長和發育的基因機制。這些研究不僅有助於理解蚯蚓的生物學,還可能為人類醫學,特別是再生醫學提供新的見解。例如,了解蚯蚓如何控制體節的形成和再生,可能為治療人類脊柱相關疾病提供線索。

在教育領域,蚯蚓的生長與發育過程常被用作教授生命週期和生態適應的生動例子。通過觀察蚯蚓從卵莢孵化到成熟的整個過程,學生可以直觀地理解生命的連續性和生物與環境的相互作用。

7.4 蚯蚓年齡分布

蚯蚓的年齡分布是一個複雜而有趣的研究領域,它反映了蚯蚓種群的結構和動態。在自然環境中,蚯蚓種群通常由不同年齡階段的個體組成,包括幼體、亞成體和成體。這種年齡分布模式受到多種因素的影響,如環境條件、食物可用性、捕食壓力以及繁殖周期等。

蚯蚓的壽命因物種而異,有些物種可以活到5-10年,而其他物種則可能只有1-2年的壽命。這種壽命的差異直接影響了種群中不同年齡組的比例。通常,在穩定的環境中,蚯蚓種群會呈現一個金字塔型的年齡結構,底部是大量的幼體,中間是數量較少的亞成體,頂部是少量的老年個體。

然而,這種理想的年齡分布模式在現實中往往會因各種因素而發生變化。例如,季節性變化對蚯蚓的年齡分布有顯著影響。在春季和秋季,當環境條件適宜時,蚯蚓的繁殖活動增加,導致幼體數量激增。相反,在夏季高溫或冬季低溫期間,成年蚯蚓的死亡率可能會上升,改變種群的年齡結構。

土壤條件也是影響蚯蚓年齡分布的關鍵因素。肥沃、濕潤的土壤通常能支持更多的幼體生存,而貧瘠或乾燥的土壤可能導致幼體存活率降低,使種群趨向於以成年個體為主。此外,不同深度的土壤層次也可能存在不同的年齡分布。表層土壤通常含有更多的幼體和亞成體,而深層土壤則可能有更多的成年個體。

人類活動對蚯蚓的年齡分布也有重要影響。農業耕作、化學品使用和土地開發等活動可能會破壞蚯蚓的棲息地,導致某些年齡組的蚯蚓數量急劇減少。例如,頻繁的耕作可能會特別影響生活在表層土壤的幼體,而化學農藥的使用則可能對所有年齡組造成普遍的負面影響。

蚯蚓的生活策略也會影響其年齡分布。一些蚯蚓物種採取r策略,產生大量後代但壽命較短。這些物種的種群通常有大量的幼體和年輕個體,但較少的老年個體。相反,採取K策略的物種產生較少的後代但投入更多資源在每個個體上,這些物種的種群可能有更均衡的年齡分布,包括更多的長壽個體。

研究蚯蚓的年齡分布通常需要採用特殊的採樣和分析技術。常用的方法包括土壤取樣、手工分揀和形態學測量。通過測量蚯蚓的體長、重量和生殖器官的發育程度,研究人員可以大致估計個體的年齡。然而,準確測定蚯蚓的確切年齡仍然是一個挑戰,因為蚯蚓沒有像樹木年輪那樣明顯的年齡標記。

了解蚯蚓的年齡分布對於評估生態系統健康和預測種群動態至關重要。例如,如果一個蚯蚓種群中缺乏幼體,這可能預示著未來種群數量的下降。相反,如果種群中有大量的幼體和亞成體,這通常被視為種群健康和可能擴張的指標。

在生態修復和土壤管理中,蚯蚓的年齡分布信息也很有價值。例如,在設計生態修復項目時,了解目標蚯蚓物種的年齡結構可以幫助確定最適合的引入策略。同樣,在農業實踐中,維持健康的蚯蚓年齡分布可以促進土壤肥力和作物生產力。

總之,蚯蚓的年齡分布是一個動態的過程,受到多種生態因素的影響。深入理解這一領域不僅有助於我們更好地認識蚯蚓的生態學,也為土壤生態系統的管理和保護提供了重要的科學基礎。隨著研究方法的不斷改進,我們有望獲得更精確的蚯蚓年齡分布數據,從而更好地理解這些重要的土壤生物在生態系統中的角色和動態。

7.5 蚯蚓季節性種群和活動

蚯蚓的季節性種群變化和活動模式是土壤生態學中一個引人入勝的研究領域。這些變化不僅反映了蚯蚓對環境條件的適應能力,也揭示了它們在生態系統中的重要作用。蚯蚓的季節性活動受到多種因素的影響,其中最主要的包括溫度、濕度、光照和食物可用性等。

在溫帶地區,蚯蚓的活動通常呈現明顯的季節性模式。春季是蚯蚓活動的高峰期,此時溫度適宜,土壤濕度充足,為蚯蚓提供了理想的活動環境。隨著春季的到來,越冬的蚯蚓開始從深層土壤向表層遷移,開始積極覓食和繁殖。這個時期,蚯蚓的數量迅速增加,種群密度達到全年最高。許多蚯蚓物種在這個季節產卵,為種群的更新和擴大奠定基礎。

夏季,隨著氣溫升高和土壤水分減少,蚯蚓的活動開始減弱。一些物種會進入休眠狀態,稱為"夏眠"(estivation)。夏眠是蚯蚓應對不利環境條件的重要策略,它們會縮回到較深的土層,形成一個保護性的黏液囊,以減少水分損失並降低代謝率。然而,並非所有蚯蚓都會夏眠,一些適應性強的物種仍然保持活躍,特別是在較濕潤的微環境中。

秋季是蚯蚓活動的第二個高峰期。隨著氣溫降低,土壤濕度增加,蚯蚓再次變得活躍。這個季節,蚯蚓會積極進食,儲存能量以準備度過即將到來的冬季。同時,許多蚯蚓物種在秋季進行第二次繁殖,產生新一代的個體。這個時期,地表常常可以看到大量蚯蚓活動的痕跡,如糞便小堆和新鮮的蚯蚓洞口。

冬季是蚯蚓活動最低的季節。在寒冷地區,土壤可能凍結,蚯蚓會遷移到更深的土層以避免凍害。一些蚯蚓物種會進入一種類似冬眠的狀態,稱為"滯育"(diapause)。在滯育期間,蚯蚓的代謝活動降至最低,以節省能量。然而,在溫和的氣候條件下,一些蚯蚓可能在冬季保持低水平的活動。

蚯蚓的季節性活動不僅影響其自身的種群動態,也對整個土壤生態系統產生深遠影響。例如,春季和秋季蚯蚓活動的增加,可以加速有機物質的分解,提高土壤肥力。蚯蚓的掘穴活動改善了土壤結構和通氣性,有利於植物根系的生長。同時,蚯蚓的季節性垂直遷移也促進了土壤剖面中養分的再分配。

值得注意的是,不同蚯蚓物種對季節變化的反應可能有所不同。例如,表層蚯蚓(epigeic)通常對環境變化更敏感,它們的季節性活動模式更為明顯。而深層蚯蚓(endogeic)由於生活在較穩定的環境中,其季節性變化可能不那麼顯著。垂直鑽穴蚯蚓(anecic)則可能在不同季節在土壤剖面中上下遷移,以適應變化的環境條件。

蚯蚓的季節性種群變化也受到人類活動的影響。農業實踐,如耕作、施肥和灌溉,可能改變蚯蚓的自然季節性模式。例如,夏季灌溉可能延長蚯蚓的活動期,而秋季耕作則可能干擾蚯蚓的繁殖活動。此外,氣候變化也正在影響蚯蚓的季節性活動。溫度升高和降水模式的改變可能導致蚯蚓活動時間的延長或縮短,進而影響整個生態系統的功能。

研究蚯蚓的季節性種群和活動需要長期的野外觀察和精心設計的實驗。常用的方法包括定期的土壤取樣、標記-再捕獲技術和自動監測系統。例如,研究人員可能會在不同季節進行土壤取樣,計算蚯蚓的數量和生物量,以了解種群動態。一些先進的技術,如土壤掃描儀和地下攝像機,也被用來追蹤蚯蚓的活動模式。

了解蚯蚓的季節性活動對於農業和生態管理具有重要意義。例如,在農業實踐中,可以根據蚯蚓的活動高峰期調整耕作和施肥時間,以最大化蚯蚓對土壤改良的貢獻。在生態修復項目中,選擇適當的季節引入蚯蚓可以提高其存活率和定殖成功率。

此外,蚯蚓的季節性活動還可以作為環境變化的指標。例如,蚯蚓活動模式的改變可能反映了氣候變化或土地利用變化的影響。通過長期監測蚯蚓的季節性活動,科學家們可以更好地理解和預測生態系統對環境變化的反應。

蚯蚓的季節性種群和活動是一個動態的過程,反映了這些土壤生物與其環境之間複雜的相互作用。深入理解這一過程不僅有助於我們更好地管理土壤生態系統,也為研究生物對環境變化的適應提供了寶貴的見解。隨著研究方法的不斷進步和長期數據的積累,我們有望獲得更全面的認識,從而為可持續的土地管理和生態保護提供科學依據。

第八章 蚯蚓覓食生態學

蚯蚓的覓食生態學是理解其在生態系統中角色的關鍵。作為土壤生態系統中的重要分解者,蚯蚓的覓食行為不僅影響其自身的生存和繁衍,還對整個土壤環境產生深遠影響。蚯蚓的食性相當廣泛,主要以土壤中的有機物質為食,包括腐爛的植物材料、微生物、真菌、原生動物,甚至是其他小型土壤動物的屍體。

蚯蚓的覓食過程始於其特化的口器。蚯蚓的口位於第一個體節,周圍有一個肌肉發達的構造稱為前莖(prostomium)。前莖在覓食過程中起著重要作用,它能夠感知食物,並協助將食物引導入口。蚯蚓通過不斷吞食土壤來攝取其中的有機物質。在這個過程中,土壤顆粒和有機物質一起進入消化道。

蚯蚓的消化系統特別適應了這種覓食方式。食物首先進入咽喉,這裡有特殊的腺體分泌消化酶。接著,食物經過食道進入嗉囊,在這裡暫時儲存和軟化。然後食物進入砂囊,這是一個肌肉發達的器官,內含小砂粒,用於研磨食物。這種獨特的消化結構使蚯蚓能夠有效地處理各種硬度的有機物質。

蚯蚓的腸道中存在大量共生微生物,這些微生物在消化過程中起著關鍵作用。它們能夠分解複雜的有機物質,如纖維素和木質素,這些物質通常難以被動物直接消化。通過與這些微生物的共生關係,蚯蚓能夠從看似營養價值低的食物中獲取足夠的養分。

蚯蚓的覓食行為因物種和環境條件而異。根據覓食習性,蚯蚓通常被分為三類:表層種、中層種和深層種。表層種主要在土壤表面和有機質層覓食,它們對新鮮的有機物質有重要作用。中層種在表土和深層土壤之間活動,它們的覓食行為對改善土壤結構特別重要。深層種則能夠在深達數米的土層中活動,它們的垂直隧道系統對改善土壤通氣性和水分滲透至關重要。

蚯蚓的覓食活動對土壤環境產生多方面影響。首先,通過不斷吞食和排泄土壤,蚯蚓促進了土壤顆粒的混合和重組,改善了土壤結構。其次,蚯蚓的消化過程加速了有機物質的分解,提高了養分的可利用性。蚯蚓的糞便,通常稱為蚯蚓糞(cast),富含氮、磷、鉀等植物必需的營養元素,是一種天然的優質肥料。

蚯蚓的覓食行為還影響著土壤中的微生物群落。當有機物質通過蚯蚓的消化道時,許多微生物被激活或增殖。這不僅加速了有機物質的分解,還增加了土壤的生物多樣性。此外,蚯蚓在覓食過程中的移動,創造了大量的微小空間,這些空間為其他土壤生物提供了棲息地。

蚯蚓的覓食行為還表現出一定的選擇性。研究發現,蚯蚓能夠區分不同類型的有機物質,並表現出對某些物質的偏好。例如,許多物種喜歡半分解的植物材料,而對新鮮的或完全分解的物質興趣較少。這種選擇性不僅影響蚯蚓的分佈,還影響著土壤有機質的分解順序和速率。

在農業生態系統中,蚯蚓的覓食行為對作物生長有著重要影響。通過改善土壤結構、增加養分可利用性和促進微生物活動,蚯蚓間接促進了作物的生長。同時,蚯蚓的隧道系統改善了土壤的通氣性和排水能力,有利於作物根系的發展。

然而,蚯蚓的覓食行為也可能帶來一些負面影響。在某些情況下,大量蚯蚓的活動可能導致表層土壤的侵蝕。此外,在某些生態系統中,入侵的外來蚯蚓物種可能通過改變土壤有機質的分解速率和方式,對本地生態系統造成干擾。

理解蚯蚓的覓食生態學不僅有助於我們更好地認識這種重要的土壤生物,也為土壤管理和生態系統保護提供了重要依據。在可持續農業、生態修復、有機廢物處理等領域,深入研究蚯蚓的覓食行為可以幫助我們更好地利用這些「土壤工程師」的生態功能,從而實現土壤資源的可持續利用和生態環境的改善。

8.1 蚯蚓食性組成

蚯蚓的食性組成是一個複雜而多樣的主題,反映了這些土壤生物在生態系統中的重要角色。蚯蚓主要以有機物質為食,但它們的具體食物來源和食性偏好因物種、棲息地和環境條件而異。了解蚯蚓的食性組成不僅有助於我們理解它們的生態功能,也為土壤管理和有機廢物處理提供了重要的科學依據。

蚯蚓的主要食物來源包括腐殖質、死亡的植物材料、微生物、真菌和土壤中的有機碎屑。這些有機物質通常經過部分分解,為蚯蚓提供了豐富的營養。蚯蚓通過吞食這些材料,將其在消化道中進一步分解,從中吸收養分。值得注意的是,蚯蚓不僅消化食物中的有機物質,還消化附著在食物顆粒上的微生物,這些微生物是蚯蚓蛋白質和維生素的重要來源。

不同種類的蚯蚓可能有不同的食性偏好。表層蚯蚓(epigeic)主要生活在土壤表面或腐殖質層,它們主要以新鮮的有機物質為食,如落葉、糞便和其他植物碎屑。這類蚯蚓在有機物質分解的初期階段扮演重要角色,加速了養分的釋放過程。深層蚯蚓(endogeic)生活在礦質土層中,它們主要攝食土壤中的有機物質和腐殖質。這些蚯蚓通過消化土壤中的有機物質,促進了土壤結構的改良和養分的循環。垂直鑽穴蚯蚓(anecic)則在土壤表面和深層之間活動,它們會將表面的有機物質拖入洞穴中食用,這種行為有助於將養分從表層帶入深層土壤。

蚯蚓的食性組成還受到季節變化的影響。在春季和秋季,當地表有大量新鮮的植物材料時,蚯蚓可能會增加對這些材料的攝食。而在夏季乾旱期或冬季,蚯蚓可能更多地依賴土壤中儲存的有機物質。這種季節性的食性變化反映了蚯蚓適應環境變化的能力,也影響了它們在不同時期對土壤生態系統的貢獻。

蚯蚓的食性組成還包括一些意想不到的成分。研究發現,某些蚯蚓物種能夠消化土壤中的黏土礦物,從中獲取微量元素。此外,一些蚯蚓還會攝食土壤中的沙粒,這些無機顆粒在蚯蚓的砂囊中幫助研磨食物,提高消化效率。蚯蚓還可能攝入土壤中的種子、孢子和其他微小生物,在某種程度上充當了這些生物的傳播媒介。

蚯蚓的食性組成對其生長和繁殖有直接影響。富含氮的食物,如豆科植物的殘體或某些動物糞便,可以促進蚯蚓的生長和繁殖。相反,高碳氮比的食物,如木質素含量高的材料,可能需要更長時間才能被蚯蚓消化利用。這種食物品質的差異也解釋了為什麼某些蚯蚓物種在特定的棲息地中更為常見。

在農業和園藝中,了解蚯蚓的食性組成有助於優化有機肥料的使用和土壤管理策略。例如,通過添加適合蚯蚓食用的有機物質,可以增加土壤中的蚯蚓數量,從而提高土壤肥力。在堆肥製作中,選擇適合蚯蚓食用的材料可以加速有機廢物的分解過程。

蚯蚓的食性組成還與其在生態系統中的功能密切相關。通過攝食和消化有機物質,蚯蚓加速了養分的循環,提高了土壤中養分的可利用性。蚯蚓的排泄物,俗稱蚯蚓糞,富含植物可利用的養分和有益微生物,對提高土壤肥力有重要作用。此外,蚯蚓的攝食活動還改變了土壤的物理結構,增加了土壤的孔隙度和通氣性,有利於植物根系的生長。

值得注意的是,蚯蚓的食性組成並非固定不變。它們表現出一定的適應性和選擇性。在食物豐富的環境中,蚯蚓可能會選擇營養價值較高的食物。而在資源匱乏的情況下,它們可能會降低選擇性,攝食較低質量的有機物質。這種適應性使得蚯蚓能夠在各種不同的環境中生存和繁衍。

研究蚯蚓的食性組成需要多種方法的結合。常用的技術包括消化道內容物分析、穩定同位素分析和食物選擇實驗。消化道內容物分析可以直接觀察蚯蚓攝食的物質,但這種方法只能提供瞬時的食性信息。穩定同位素分析則可以揭示蚯蚓長期的食物來源,因為不同食物源的同位素比例會反映在蚯蚓的組織中。食物選擇實驗則可以研究蚯蚓在不同食物之間的偏好。

蚯蚓的食性組成還與環境污染的生物修復有關。某些蚯蚓物種能夠攝食並累積土壤中的重金屬和有機污染物。通過這種方式,蚯蚓可以幫助減少土壤中的污染物含量。然而,這也意味著蚯蚓可能成為將污染物轉移到食物鏈更高級別的媒介。因此,在污染土壤的修復過程中,需要謹慎考慮蚯蚓的作用。

蚯蚓的食性組成是一個動態的過程,反映了它們與環境之間複雜的相互作用。深入理解蚯蚓的食性不僅有助於我們更好地認識這些重要的土壤生物,也為可持續農業、有機廢物管理和生態系統恢復提供了寶貴的科學依據。隨著研究方法的不斷進步,我們有望獲得更全面、更深入的認識,從而更好地利用蚯蚓在生態系統中的積極作用。

8.2 蚯蚓有機物攝入量

蚯蚓有機物攝入量是土壤生態學研究中的一個重要課題,它不僅反映了蚯蚓在生態系統中的活動強度,也直接影響著土壤有機質的轉化和養分循環。蚯蚓作為土壤中的主要分解者之一,其有機物攝入量對於理解土壤生態過程和評估蚯蚓在生態系統功能中的作用至關重要。

蚯蚓的有機物攝入量受多種因素影響,包括蚯蚓的種類、大小、生理狀態以及環境條件等。不同種類的蚯蚓由於其生態位和生活習性的差異,其有機物攝入量也存在顯著差異。例如,表層蚯蚓(epigeic)主要生活在土壤表面,它們通常攝入大量新鮮的有機物質,如落葉和其他植物碎屑。這類蚯蚓的有機物攝入量相對較高,可以達到其體重的50%甚至更多。相比之下,深層蚯蚓(endogeic)主要生活在礦質土層中,它們攝入的有機物質主要是已經部分分解的腐殖質,其攝入量相對較低,通常為體重的10-30%。垂直鑽穴蚯蚓(anecic)則介於兩者之間,它們會將地表的有機物拖入洞穴中消化,其有機物攝入量可能因季節和食物可用性而有較大變化。

蚯蚓的大小和生理狀態也顯著影響其有機物攝入量。通常,較大的蚯蚓個體有更高的絕對攝入量,但相對於體重的攝入比例可能較低。年輕和正在生長的蚯蚓通常有較高的攝食率,以滿足其快速生長的需求。此外,繁殖期的蚯蚓也可能增加攝食量,以支持卵的生產。

環境條件對蚯蚓的有機物攝入量有重要影響。溫度是一個關鍵因素,在適宜的溫度範圍內,蚯蚓的代謝活動和攝食量會增加。例如,在10-20攝氏度的範圍內,蚯蚓的攝食活動通常最為活躍。當溫度過高或過低時,蚯蚓的攝食量會顯著下降。土壤濕度同樣重要,適當的濕度有利於蚯蚓的活動和攝食。過於乾燥或潮濕的土壤都會抑制蚯蚓的攝食行為。

食物的質量和可用性直接影響蚯蚓的有機物攝入量。富含氮的有機物質,如豆科植物的殘體或某些動物糞便,通常更受蚯蚓青睞,攝入量也較高。相反,高碳氮比的材料,如木質素含量高的植物殘體,可能需要更長時間才能被蚯蚓消化利用,因此攝入量相對較低。在有機物質豐富的環境中,蚯蚓的攝入量通常會增加。

季節變化也會導致蚯蚓有機物攝入量的波動。在溫帶地區,春季和秋季通常是蚯蚓攝食活動的高峰期,這與適宜的溫度和充足的食物供應有關。夏季高溫或冬季低溫期間,蚯蚓的攝食量可能會顯著降低,有些物種甚至會進入休眠狀態,幾乎停止攝食。

研究蚯蚓的有機物攝入量需要採用多種方法。實驗室研究中,常用的方法包括投喂實驗和代謝箱技術。在投喂實驗中,研究人員會提供已知量的有機物質給蚯蚓,通過測量剩餘量來計算攝入量。代謝箱技術則允許更精確地測量蚯蚓的攝食量和排泄量。野外研究中,可以使用標記有放射性同位素或穩定同位素的有機物質來追蹤蚯蚓的攝食行為。

蚯蚓的有機物攝入量對生態系統功能有重要影響。高攝入量意味著更多的有機物質被蚯蚓處理,這加速了養分的釋放和循環。例如,研究表明,在某些生態系統中,蚯蚓每年可以處理相當於表層10厘米土壤有機質含量的20-30%。這種高效的有機物處理能力使蚯蚓成為土壤肥力改良的重要貢獻者。

蚯蚓的有機物攝入量還與其在土壤結構改良中的作用密切相關。通過攝食和排泄,蚯蚓不斷地重新分配土壤顆粒和有機物質,形成穩定的土壤團聚體。這些團聚體增加了土壤的孔隙度,改善了通氣性和水分保持能力。例如,研究發現,高密度蚯蚓種群可以在一年內處理整個表層土壤,顯著改善土壤結構。

在農業生產中,了解蚯蚓的有機物攝入量有助於優化有機肥料的使用。通過調整有機肥料的施用量和類型,可以促進蚯蚓的活動,從而提高土壤肥力。例如,在有機農業中,農民可能會選擇適合當地蚯蚓種群的有機覆蓋物,以最大化蚯蚓的有機物處理能力。

蚯蚓的有機物攝入量還與環境污染修復有關。某些蚯蚓物種能夠攝入並累積土壤中的重金屬和有機污染物。通過控制蚯蚓的數量和活動,可以影響污染物在土壤中的分布和轉化。然而,這也意味著需要謹慎管理蚯蚓在污染土壤中的活動,以防止污染物通過食物鏈擴散。

在自然生態系統中,蚯蚓的有機物攝入量對生態系統的穩定性和恢復力有重要影響。通過加速有機物的分解和養分循環,蚯蚓幫助維持了生態系統的養分平衡。在森林生態系統中,蚯蚓的活動可以顯著影響林下植被的生長和森林的更新過程。

蚯蚓有機物攝入量的研究不僅涉及生態學,還與土壤學、農學和環境科學等多個領域相關。隨著研究方法的不斷進步,特別是同位素技術和分子生物學方法的應用,我們對蚯蚓有機物攝入量的認識正在變得更加深入和全面。這些研究成果為可持續土地管理、有機廢物處理和生態系統恢復提供了重要的科學依據,有助於我們更好地利用蚯蚓這一重要的生態工程師。

8.3 蚯蚓營養循環

蚯蚓在生態系統中扮演著關鍵的營養循環角色,其活動對土壤中的碳、氮、磷等重要元素的轉化和循環有著深遠的影響。蚯蚓通過攝食、消化、排泄和掘穴等行為,不斷地改變土壤中營養元素的形態、分布和可利用性,從而促進了整個生態系統的物質循環和能量流動。

在碳循環方面,蚯蚓的貢獻尤為顯著。蚯蚓通過攝食土壤中的有機物質,將其轉化為更易分解的形式。在蚯蚓的消化道中,有機碳被部分礦化,釋放出二氧化碳。同時,蚯蚓的排泄物(蚯蚓糞)中含有大量穩定的有機碳化合物,這些化合物可以長期存留在土壤中,有助於土壤碳的儲存。研究表明,蚯蚓活動可以增加土壤有機碳的含量,特別是在表層土壤中。例如,在某些草地生態系統中,蚯蚓活動可以使表層土壤的有機碳含量提高10-20%。

氮循環是蚯蚓影響最為顯著的營養循環之一。蚯蚓通過多種方式參與氮的轉化:首先,蚯蚓消化道中的微生物活動加速了有機氮的礦化過程,將有機氮轉化為銨態氮和硝態氮。其次,蚯蚓的粘液和排泄物富含氮元素,為土壤微生物提供了豐富的氮源,促進了微生物的活動。此外,蚯蚓的掘穴行為改變了土壤的通氣狀況,影響了硝化作用和反硝化作用的進行。研究發現,蚯蚓活動可以顯著提高土壤中可利用氮的含量,在某些情況下,可以使土壤氮的礦化率提高30-50%。

磷是另一個受蚯蚓活動顯著影響的重要元素。蚯蚓通過多種機制促進磷的循環:首先,蚯蚓消化道中的酸性環境和特殊酶系統可以溶解一些難溶性的磷酸鹽,增加磷的可利用性。其次,蚯蚓的排泄物中含有較高濃度的可溶性磷,這些磷可以被植物直接吸收利用。此外,蚯蚓的活動促進了磷酸酶等酶的分泌,加速了有機磷的礦化過程。一項研究顯示,在蚯蚓活動頻繁的土壤中,植物可利用磷的含量可以提高20-30%。

除了主要的大量元素,蚯蚓還參與了多種微量元素的循環。例如,蚯蚓可以改變土壤中鐵、錳、銅、鋅等元素的形態和分布。蚯蚓消化道中的特殊環境可以促進某些微量元素的活化,使其更容易被植物吸收。同時,蚯蚓的攝食和排泄行為也促進了微量元素在土壤剖面中的垂直分布。

蚯蚓對營養循環的影響還體現在其對土壤結構的改變上。蚯蚓的掘穴行為創造了大量的孔隙,這些孔隙不僅改善了土壤的通氣性和水分滲透性,也為養分的運移提供了通道。蚯蚓糞團聚體的形成增加了土壤的團聚度,提高了土壤保水保肥能力。這些物理結構的改變間接促進了營養元素的循環和利用。

蚯蚓對營養循環的影響還與其他土壤生物的相互作用密切相關。蚯蚓的活動為土壤微生物提供了有利的生存環境,促進了微生物的繁殖和活動。例如,蚯蚓糞中常含有大量的微生物,這些微生物進一步參與土壤有機質的分解和養分的轉化。同時,蚯蚓還可能影響菌根真菌的分布和活性,間接影響植物的養分吸收。

在不同的生態系統中,蚯蚓對營養循環的影響可能有所不同。在森林生態系統中,蚯蚓主要通過加速落葉分解和改變林下土壤環境來影響養分循環。例如,入侵性蚯蚓在北美溫帶森林中的擴散,顯著改變了這些森林的養分循環模式,加速了表層有機質的分解,改變了林下植被的組成。在草地生態系統中,蚯蚓的活動促進了草本植物殘體的分解和養分的再利用,維持了草地生態系統的高生產力。

在農業生態系統中,蚯蚓的營養循環作用更受關注。農民和研究者發現,通過管理蚯蚓種群,可以顯著提高土壤肥力和作物產量。例如,在有機農業中,鼓勵蚯蚓活動已成為提高土壤養分利用效率的重要策略之一。一些研究表明,適度的蚯蚓活動可以減少20-30%的化肥使用量,同時維持或提高作物產量。

蚯蚓對營養循環的影響還與環境污染的修復有關。某些蚯蚓物種能夠吸收和轉化土壤中的重金屬和有機污染物。通過蚯蚓的攝食和代謝活動,這些污染物可能被轉化為毒性較低的形式,或被固定在蚯蚓組織中。然而,這也意味著蚯蚓可能成為污染物在食物鏈中傳遞的媒介,需要在污染土壤修復中謹慎考慮蚯蚓的作用。

氣候變化也可能影響蚯蚓對營養循環的貢獻。溫度和降水模式的變化可能改變蚯蚓的活動模式和分布,進而影響其在營養循環中的作用。例如,在某些地區,氣候變暖可能延長蚯蚓的活動季節,增強其對養分循環的影響;而在其他地區,乾旱可能限制蚯蚓的活動,減弱其生態功能。

研究蚯蚓對營養循環的影響需要多學科的方法。生態學家使用同位素示蹤技術來追蹤養分在蚯蚓-土壤-植物系統中的流動。分子生物學方法則用於研究蚯蚓消化道中參與養分轉化的微生物群落。先進的成像技術,如X射線斷層掃描,可以無損地觀察蚯蚓在土壤中的活動及其對土壤結構的影響。

蚯蚓對營養循環的影響是一個複雜而動態的過程,涉及多個尺度和多個生態系統組分。深入理解這一過程不僅有助於我們更好地認識土壤生態系統的功能,也為可持續土地管理和生態系統恢復提供了重要的科學基礎。隨著研究方法的不斷進步和長期數據的積累,我們有望獲得更全面、更深入的認識,從而更好地利用蚯蚓這一重要的生態工程師來促進生態系統的健康和可持續性。

8.4 蚯蚓對土壤結構的影響