第六章 沙漠探索

張騫通西域

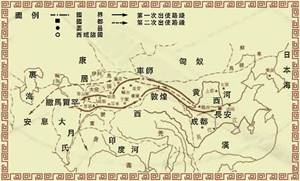

西漢建元二年(公元前139年)張騫由匈奴人甘父作嚮導,率領一百多人,浩浩蕩蕩從隴西(今甘肅)往媯水(今烏茲別克阿姆河一帶)流域出發,中途在祁連山遭匈奴俘虜,當時匈奴的首領單於沒有殺掉他們,而是把張騫囚禁起來,還讓他娶了匈奴女人為妻,甚至生了一個兒子。但張騫並沒有忘記自己的使節身份,始終保留著使節的象徵—「漢節」,等待完成漢武帝交付他們的使命。

公元前129年,張騫和隨從堂邑父兩人逃出了匈奴的控制,取道車師國(今新疆吐魯番盆地),接著沿塔里木河西行,經龜茲國(今新疆庫車東)、疏勒國(今新疆喀什)等地,翻越蔥嶺,到達大宛(Ferghana,今費爾干納盆地),這裡,離他們出發地有6000公里之遙。在這裡,他們看到了汗血馬,大宛國王歡迎中國的使節,並派人做嚮導,幫助張騫等人到達了月氏人所在地—媯水流域(烏滸水,Oxus)的康居(今巴爾喀什湖和鹹海之間),這裡土地肥沃,民眾生活安樂,月氏人無意聯合漢朝來對付宿敵匈奴。張騫在附近的大夏國看到了"邛竹杖"、"蜀布"(都是中國四川的特產),當地人稱這些來自「身毒」(北印度)。

公元前前128年(漢元朔元年),張騫啟程回國,此時他已經搜集了絲綢之路腹地的大量資料,包括大宛、大夏(巴克特里亞)、康居(索格狄亞納)等。為避免再次被匈奴俘虜,張騫繞遠路從蔥嶺、沿崑崙山北麓而行,經莎車、於闐(今新疆和田)、樓蘭(今新疆若羌),但不幸又被匈奴擒獲。公元前前126年,匈奴軍臣單於死去,張騫乘機帶著堂邑父以及匈奴妻子逃脫,終於回到了中原。100多人的使團,13年後僅張騫與堂邑父兩人生還,漢武帝封張騫為太中大夫,堂邑父為奉使君。張騫開拓的這一條路線,也就是今日的絲綢之路中線,主要在天山南麓。

公元前124年,漢武帝派張騫自蜀至夜郎(貴州遵義府桐梓縣東),謀通身毒,但為昆明夷所阻,不能通,因昆明夷欲壟斷中印商務。公元前123年(漢元朔六年),張騫隨西漢大將軍衛青攻打匈奴得勝,封為博望侯。公元前前121年(漢元狩二年),張騫與李廣一同到右北平攻打匈奴,但因延誤軍期(李廣被圍、張騫的軍隊隔天才到,因趕路勞累而沒有追擊匈奴),原本要被處決,他用博望侯的爵位贖罪,最後被貶為庶人;李廣也因此役而功過相抵。

公元前前119年,漢武帝命張騫為中郎將,再度出使西域,執行聯合烏孫以「斷匈奴右臂」的外交政策,隨行人員約300,牛羊以萬計,絲綢、漆器、玉器和銅器等貴重物品成千上萬。張騫平安抵達伊犁盆地的烏孫國,烏孫王昆莫歡迎張騫的來訪,並收下了豐厚的禮物,但當時烏孫國已經分裂,而且烏孫人對漢朝還不了解,所以張騫並沒有得到滿意的答覆。此後,張騫派遣副使,對烏孫周邊地區大宛、康居、大月氏、安息、身毒、於闐、扜彌(今新疆於田克里雅河東)等進行外交活動。

公元前前115年(漢元鼎2年),張騫啟程回國,並帶著數十位來漢朝探路的烏孫國使者,以及數十匹烏孫良馬。張騫被封為「大行」,位列九卿。隔年(前114年),張騫去世。漢武帝為了紀念他,將日後奉派往西域的使節都改稱為博望侯。

張騫兩次出使的外交成果,與他所帶的禮品和原本的期待相比,相差甚遠(尤其首次出使卻沒法和月氏聯手抗擊匈奴),但在一定程度上滿足了漢武帝對「天馬」的渴望。然而,在西漢當時仍偏於封閉自保的傳統社會來說,張騫的出使不僅在民族交流史上開闢了新紀元,並被譽為「鑿空」的行動。西域諸國更從此呈現在中原人的視野中,東西方的商人們紛紛沿著張騫探出的道路往來貿易,成就了著名的「絲綢之路」。他成功開拓漢朝通往西域的天山南路與天山北路兩道路,並從西域諸國引進了汗血馬、黃瓜、葡萄、苜蓿、石榴、胡桃、胡麻、蠶豆、胡蒜等等; 尤其在漢武帝來說,他的歸來更提供了匈奴大量戰略、地理情報,極大程度減低了漢朝反擊匈奴的難度,為衛青、霍去病等名將全面反勝匈奴奠下情報基礎,更助中原人自此永久奪得河套地區和河西走廊奠定基礎。

圖6-1 張騫通西域

遙遠北方的探險家

到16世紀,英國和荷蘭商人與亞洲進行了廣泛的貿易往來,但唯一的海上航線是在非洲或南美洲的最南端進行漫長而危險的旅行。除了水手們在繞過好望角或合恩角時可能遇到的風暴外,他們還冒著被登船和貨物被扣押的風險。葡萄牙控制了環繞非洲的航線,西班牙控制了環繞南美的航線,兩國海軍艦艇都會攻擊外國船隻。從陸路到亞洲旅行是可能的,但那次旅行更加艱難。

商人們尋找一條通往北方的替代路線。如果船隻能夠向東航行,繞過挪威北角,穿過北冰洋,它們將到達亞洲港口。這條路線被稱為東北通道。幾次試圖找到它,但都失敗了。大部分到達了柯拉半島和巴倫支海。直到1778年,英國航海家和科學實證主義者詹姆斯庫克(1728-179)才證明亞洲和北美是分開的。庫克向北航行穿過白令海峽,到達施密特角,可以看到海峽兩岸的陸地。這是一個進步,但仍然沒有人找到東北航道。146頁的地圖顯示了這些地方的位置。

最後,在1878-1879年,由瑞典探險家尼爾斯·阿道夫·埃裡克·諾登斯克爾男爵(1832-1901)領導的探險隊發現了東北航道。諾登斯克爾德在3艘貨船的陪同下,乘坐維加號向東航行。其中兩條是開往葉尼塞河,流入卡拉海,另一條是去利納河,流入拉普特夫海。織女星繼續前往白令海峽北端的楚科奇半島,海冰迫使它在那裡過冬。

東北航道的另一種選擇是西北航道,穿過北美洲北部。對這條路線的探索也始於16世紀,1576年,由英國探險家馬丁·弗羅比舍爵士(約1539-1994年)率領的第一支進入北極的探險隊啟航。在經歷了可怕的風暴之後,弗羅比舍到達了巴芬島,沿著以他的名字命名的海灣航行了一段距離。這是許多嘗試中的第一次,包括英國航海家亨利·哈德森(他的出生年份不詳)所做的四次嘗試,在此過程中哈德遜發現了以他的名字命名的海灣、海峽和河流。1610年4月17日,哈得遜在最後一次嘗試中,從倫敦出發,在“發現”號上,他勘察了哈德遜灣東岸,並在冰中度過了一個冬天。當冰層在春天開始融化時,他的船員叛變了,1611年6月22日,哈德遜、他的小兒子和七名忠誠的船員被拋在一艘小船上漂流。哈德遜和他的同伴再也沒有露面。

西北航道最終被發現存在。英國探險家指揮官羅伯特·約翰·勒梅蘇利爾爵士(1807-73)於1850-1854年沿著這條路線行進。在麥克姆的指揮下,這條路線被放棄了。船員們隨後步行前行,隨後獲救返回英國。

1848年,美國海軍少將約翰·佛蘭克林爵士(Sir John Franklin,1786-1847)率領的遠征隊成員,這艘調查船是其中之一。佛蘭克林曾於1845年與“埃雷伯斯號”和“恐怖號”一起航行,尋找西北航道。該黨解散了,儘管經過幾次搜查,他們的命運直到1859年才被發現。人們發現,佛蘭克林是沿著西北航道航行的,但這使他和他的船員付出了生命。這段經文的發現現在都歸因於麥克盧爾和佛蘭克林。然而,他們兩個都沒有航行過全程。在1906年第一個看到挪威探險家羅亞姆森的人。

人們對西北航道的興趣在1890年至1910年之間變得強烈起來,因為人們普遍認為北冰洋沒有冰,而且似乎海岸周圍的冰可能正在破裂。這並不是偶然的,冰層在20世紀初再次變厚,但它激發的探險活動導致了對北冰洋海岸線和島嶼的詳細研究。

亨利·哈德森在1607年曾試圖到達北極,但他和其他探險家一樣,正在尋找一條通往亞洲的路線,直到18世紀末,冒險家們才把北極作為自己的目標。1909年4月6日,美國海軍司令官羅伯特·愛德溫·皮爾裡(1856-1920)聲稱已經到達南極。然而,皮爾裡一提出他的主張,弗雷德里克·阿爾伯特·庫克博士(1865-1940)就提出了質疑。庫克是一名醫生,曾在皮爾利早期的一次探險中擔任過外科醫生,他宣稱他於1908年4月21日到達北極,比皮爾利早一年。庫克關於他已經到達北極點的證據根本沒能說服大多數地理學家,而皮爾裡通常被認為是第一個到達北極的人。

伴隨著尋找海路和爭先恐後到達極地的競賽,其他探險隊也在對海洋及其洋流進行科學研究。其中最著名的是挪威科學家兼探險家弗裡德喬夫·南森(見第148頁的側欄)。南森認為海流將海冰從拉普特夫海的新西伯利亞群島帶到斯瓦爾巴,他設計了一艘船Fram,它的強度足以隨冰漂流。南森的計算結果證明是正確的。

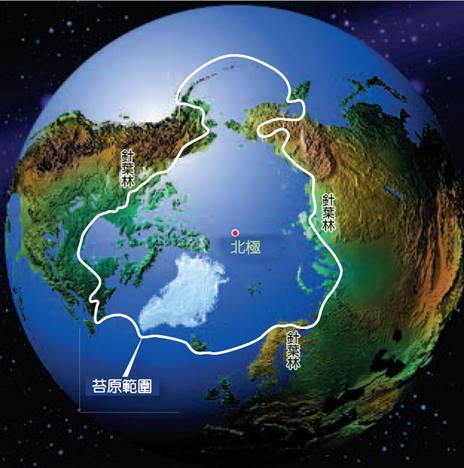

圖6-2 北極 北極位於北冰洋中心附近,北極地區主要被海洋覆蓋,被北美、格陵蘭和歐亞大陸包圍。

弗裡特喬夫·南森

弗裡德喬夫·南森(1861-1930)是一位挪威探險家、科學家和政治家,因與國際聯盟和紅十字國際委員會的人道主義工作而獲得1922年諾貝爾和平獎。

南森於1861年10月10日出生在克利斯蒂安娜(現奧斯陸)郊區的弗倫商店。他在基督教大學學習動物學。作為一個狂熱的戶外運動家,南森是一個有成就的滑冰和滑雪者,並發展了強壯的體魄和毅力。他第一次訪問北極是在1882年,當時他是“海盜”號(Viking)的一名船員,這艘密封船航行在格陵蘭島附近。這次邂逅讓南森產生了穿越格陵蘭冰蓋的想法。1888年8月,他從東海岸出發,六周後到達西海岸。這個小組在戈德什布(現努克)度過了冬天,南森在那裡研究因紐特人。

這次經歷導致了他最著名的探險。在挪威政府和私人的資助下,按照南森的設計建造了一艘名為Fram(Forward)的船,並於1893年6月24日與13名船員一起駛向東西伯利亞。南森的想法是讓船被海冰包圍,然後隨冰漂移,以便跟蹤洋流的方向。弗拉姆號頂住了冰的壓力,緩慢地向北漂移。

南森在到達北緯84.07°時離開了船,在挪威探險家弗雷德里克·赫賈瑪律·約翰森(Frederic

Hjalmar Johansen,1867-1923)的陪同下,乘坐狗拉雪橇和皮艇向北行駛,到達北緯86.23°N,這是當時所有人到達的最高緯度,之後前往弗朗茨·約瑟夫陸地。從1895年8月到1896年5月,這兩個人被迫在弗雷德里克·傑克遜土地上過冬(俄羅斯人奧斯特羅夫·哲克索納),弗蘭茲·約瑟夫島的最北端島嶼,南森以他在那裡遇到的英國探險家弗雷德里克·喬治·傑克遜(1860-1938)的名字命名。南森和約翰森建造了一個小屋,並獵殺北極熊和海象作為食物和燃料油。他們最終於1896年8月13日返回挪威。1896年,正如南森所預測的那樣,冰層在斯瓦爾巴北部釋放了冰層,船員們安全返回挪威。

南森也是一位傑出的科學家。1896年,他被任命為克裡斯提亞大學的動物學教授(拼寫已經改變),但在1908年,這一任命在他向海洋學教授的請求下被改變了。他參加了幾次科學巡遊,發現了風驅動的洋流和海水的迴圈。

他積極參與了瑞典和挪威解散聯邦的談判,這使挪威成為一個獨立的國家,他成為第一位在倫敦的挪威部長。第一次世界大戰期間,他領導挪威駐美國使團。南森率領挪威代表團出席了國際聯盟第一屆大會,他的任務之一是安排從俄羅斯遣返近43萬名德國和奧匈戰俘。1921年,他領導紅十字會向當時遭受饑荒的俄羅斯提供救濟,並提出了一項方案,於1922年在國際上通過,向難民發放身份證明檔。他把諾貝爾獎的錢用於促進國際救援工作。

發現南極洲

波利尼西亞水手可能早在第一批歐洲人到達南極洲之前就瞥見了南極洲冰冷的峭壁,而腓尼基的船隻可能早在西元前1000年就造訪過南極洲。然而,現代探險直到18世紀才開始。

幾個世紀以來,歐洲探險家一直航行在遙遠的南方,1488年,葡萄牙航海家巴托洛梅烏·迪亞斯·德諾瓦伊斯(Bartolomeu Dias de Novais,1450-1500年)成為第一位環繞好望角的歐洲水手。另一位著名的葡萄牙探險家斐迪南·麥哲倫(Ferdinand Magellan,1480-1521)於1520年發現了位於南美洲南端和火地島之間的麥哲倫海峽。1578年,英國水手法蘭西斯·德雷克爵士(約1543-1996年)在合恩角和南極半島頂端之間發現了德雷克海峽。

古希臘人認為,為了平衡北半球的土地,必須在遙遠的南部有陸地,歐洲人仍然相信這一點,儘管事實上沒有人見過這片神秘的土地。它在地圖上顯示為Terra Australis Incognita(“未知的南部土地”),歐洲國家急切地想要得到它,因為他們也相信它資源豐富,適合居住。不幸的是,它也非常偏遠,被厚厚的海冰包圍著,無法接近。

1772年1月17日,詹姆斯·庫克船長(1728-179)成為第一個穿越南極圈(66.5°S)的水手,1774年1月30日,庫克到達77.17°S,這是有史以來最接近南極的一次。庫克證明,如果存在一個大的南部大陸,它位於緯度60°以南,是一個永久冰雪之地。由費邊·戈特利布·馮·貝林肖森(Fabian

Gottlieb von Bellingshausen,1778-1852)率領的俄羅斯探險隊是下一個穿越南極圈的探險隊,但直到1820年才開始。貝林肖森一度來到離海岸不到20英里(32公里)的地方。

1837年,由朱爾斯·塞巴斯蒂安·塞薩爾·杜蒙·德烏爾維爾(1790-1842)船長率領的法國探險隊從土倫出發,用兩艘船隻航行,繪製了南極半島北部的海岸圖。杜蒙德烏爾維爾以他的妻子的名字給這個地區命名為特雷·阿德利。阿黛麗企鵝也以她的名字命名。1838年至1842年,查理斯·威爾克斯(Charles

Wilkes,1798-1877)指揮的一支美國探險隊在海岸上探險了幾次,發現了現在稱為威爾克斯陸地的陸地。蘇格蘭海員詹姆斯·克拉克·羅斯(James Clark Ross,1800-62)當時也在這一地區,當時他們正和埃雷伯斯號(HMS Erebus)和“恐怖號”(HMS Terror)一起,這兩艘船後來將用於搜尋西北航道(見145-149頁“遙遠北方的探險家”)。羅斯發現了羅斯冰架的邊緣,覆蓋了羅斯海的大部分地區。1823年,英國海豹獵人詹姆斯韋德爾(James Weddell,1787-1834)在南極半島對面發現了威德爾海。

到20世紀初,探險家們開始往內陸更遠的地方冒險。羅伯特·法爾肯·斯科特船長(1868-1912)從1901年到1904年率領一支探險隊穿越羅斯冰架。斯科特在那次探險中的第三副隊長是歐尼斯特·沙克爾頓,他註定要成為所有南極探險家中最著名的一位(見第152頁的側欄)。

1910年,斯科特率領探險隊離開英國,試圖到達南極。他們在羅斯島的埃文斯角建立了一個大本營,1911年10月24日,一支由12人組成的隊伍向南行進,用機動雪橇和由小馬和狗拉的雪橇運送裝備和物資。摩托雪橇壞了,不得不棄置,小馬們無法應付這種情況,不得不被射殺。當隊伍到達83.5°S時,這些狗再也走不動了,它們被送回了。從那時起,人們不得不自己拉雪橇。其中5人斯科特,E.A.Wilson,H.R.Bowers,L.E.G.Oates和Edgar Evans在1月18日到達了極點,結果得知羅爾德·阿蒙森(見153頁的側邊欄)一個月前到達了那裡。在返程途中,探險隊遇到了異常惡劣的天氣,甚至對南極洲也是如此。那時,他們的食物和燃料供應不足,所有人都因寒冷和疲憊而死亡。斯科特、威爾遜和鮑爾斯,最後一個死去的人,離他們留下的商店只有11英里(17.7公里)遠。

非洲、阿拉伯和亞洲沙漠中的探險者

15世紀是歐洲探險的時代。那是船隻開始南北航行的時候,也是歐洲人第一次開始訪問非洲海岸的時候,儘管一開始他們並沒有到內陸很遠的地方。

迪奧戈戈戈梅斯是一位葡萄牙探險家,在1440年至1482年間興盛一時,他於1456年遠航岡比亞河上游,與當時馬利帝國重要的貿易中心廷巴克圖(Timbuktu)的邊遠城市相識(見127-130頁“沙漠文明”)。廷巴克圖的名字和它的財富故事吸引了後來的冒險家,但幾個世紀過去了,歐洲人才開始關注這座城市。第一個這樣做的是蘇格蘭探險家亞歷山大·戈登·萊恩(1793-1826),他從利比亞的的黎波里出發,在圖阿雷格國家的一場戰鬥中受傷(見134-136頁“撒哈拉和阿拉伯沙漠的人民”),並於1826年8月18日進入廷巴克圖。他一直呆在那裡直到9月24日,然後向北走了,但是在9月26日被他的嚮導謀殺了。勒內-奧古斯特·凱萊(1799-1838)是第一個訪問廷巴克圖並安全返回的歐洲人。這位法國探險家從西非海岸出發,於1828年4月20日到達這座城市。他在那裡呆了兩個星期,然後北上摩洛哥回到法國。

大約在這個時候,其他的旅行者正在探索撒哈拉沙漠。1823年,一個由蘇格蘭海軍軍官休·克拉珀頓(Hugh Clapperton,1788-1827)領導的政黨到達查德湖,並繼續進入現在的尼日利亞北部。對北非和中非最重要的科學研究發生在1850年至1855年之間。英國探險家詹姆斯·理查森(1806-1801),德國地理學家海因裡希·巴特(1821-1825)和德國地質學家、天文學家阿道夫·奧韋格(1822-155)從的黎波里向西南進入尼日利亞北部和查德湖。理查森領導了該党,但他死於尼日利亞,巴特接掌了指揮權。奧韋格於1852年9月去世,巴特獨自一人,最終到達廷巴克圖,在那裡呆了6個月,然後返回的黎波里,從那裡到倫敦,飛行了大約1萬英里(1.6萬公里)。巴特為這次旅行準備得很好。他是一位多才多藝的語言學家,能說一口流利的阿拉伯語,在試圖穿越沙漠之前,他已經對北非海岸進行了徹底的考察。

第一個研究圖阿雷格人的歐洲人是法國探險家亨利·杜韋裡埃(1840-1992)。他認識了巴特,受到了他的啟發,還學會了說阿拉伯語。1859年,他開始了為期三年的穿越北撒哈拉的旅程,大部分時間都和圖阿雷格人住在一起,那時他才19歲。弗裡德里希·格哈德·羅爾夫斯(Friedrich Gerhard Rohlfs,1831-1996)於1862年假扮成阿拉伯人探索了阿特拉斯山脈和摩洛哥,1864年他到達了利比亞中部的費贊地區,並於1865年穿過沙漠從的黎波里到達尼日利亞東北部,從那裡前往西非海岸。1874年,他再次穿越撒哈拉沙漠,這次是從的黎波里到埃及。這位多姿多彩的德國冒險家於1855年加入法國外國軍團並學習阿拉伯語。1885年,他被任命為桑吉巴的德國總督。

阿拉伯半島比撒哈拉沙漠更難接近。丹麥國王腓特烈五世派遣了第一支歐洲探險隊,並於1762年出發,由德國勘測員卡斯滕·尼布林(Carsten

Niebuhr,1733-1815)率領。那支隊伍在海岸探險,但只深入內陸不遠。1876年,下一次真正的嘗試才得以實現,這次是一位英國旅行家查理斯·蒙塔古·多爾蒂(Charles Montagu Doughty,1843-1926)。他想去麥加。儘管他從未到過那座城市,但他訪問了山區賈巴爾·沙瑪律的幾個內陸城鎮和離麥加不遠的吉達港。

最著名的歐洲人與阿拉伯國家聯繫在一起根本不是一個探險家,而是一個英國學者和士兵。T、 勞倫斯,後來被稱為阿拉伯的勞倫斯(見第156-157頁的側欄),穿著阿拉伯服裝,講一口流利的阿拉伯語,在第一次世界大戰中與阿拉伯軍隊一起對抗土耳其軍隊。勞倫斯是一個真正的浪漫英雄,他對金錢和社會地位不感興趣。

在20世紀後期,威爾弗雷德·塞西格爵士(1910-2003)比任何人都更努力地保持著沙漠的浪漫。這位英國旅行家兼攝影師索爾·迪爾出生於埃塞俄比亞的阿迪斯阿貝巴,在那裡一直生活到9歲。成年後,他與貝都因人生活在一起,幾次穿越魯巴勒哈利河,即阿拉伯沙漠的“空曠地帶”,並對伊拉克南部沼澤地帶的阿拉伯人進行了專門研究。他還考察了阿富汗和巴基斯坦。

歐洲對亞洲沙漠的探索始於19世紀末。瑞典探險家斯文·安德斯·赫丁(Sven Anders Hedin,1865-1952)花了五年時間穿越烏拉爾和帕米爾山脈,經過羅布泊,沿著古老的絲綢之路來到北京。地理學家和地質學家斐迪南·保羅·威爾赫姆(Ferdinand Paul Wilhelm,1833-1905),出生於上西里西亞(當時在普魯士,現在在波蘭),在中國各地廣泛旅行。

在重新發現絲綢之路的道路上比任何人都做得更多的探險家和考古學家是奧雷爾·斯坦爵士。馬克·奧雷爾斯坦出生於匈牙利,但他在1904年成為英國公民,1912年被封為爵士。1900年、1906年和1913年,斯坦因在中國新疆維吾爾自治區進行了為期七年的考察。他沿著古老的商隊路線行駛了大約4萬公里),發現了曾經矗立在中國邊境的玉門關和為防止遊牧民族進入中國而修建的城牆。他仔細挖掘了古代遺址,發現了古城,他最著名的發現是千佛洞。在其中一個洞穴裡,斯坦因在敦煌發現了大約6萬份紙質手稿和其他文獻,這些文獻的年代是從5世紀到11世紀,這些文獻在1015年就被封起來了。它們用漢語、梵語、藏語、維吾爾語和其他語言寫成,包括來自佛教、道教、瑣羅亞斯德教和景教基督教傳統的經文、典籍和歌謠。

阿拉伯的勞倫斯

湯瑪斯·愛德華·勞倫斯(1888-1935)出生於威爾士卡納爾豐的特雷馬多克。他的家人於1896年搬到牛津,湯瑪斯在那座城市上學,並在牛津大學耶穌學院完成了學業。他於1909年訪問了巴勒斯坦和敘利亞,研究十字軍城堡的建築,這是他第二年提交的現代史學位元論文的主題。勞倫斯隨後參加了幾次中東考古考察。

最後一次遠征是在1914年初,是去西奈半島,其第二個目的是獲取有關土耳其與埃及邊界一側備戰的軍事情報。第一次世界大戰爆發時,勞倫斯仍在西奈島工作,但後來他搬到了倫敦戰爭辦公室的地圖部。1914年11月5日,英國和法國向土耳其宣戰,勞倫斯被派往埃及負責阿拉伯事務的情報人員。

1916年10月,勞倫斯陪同外交官羅奈爾得(後來的羅奈爾得爵士)斯托爾斯(1881-1955年)來到阿拉伯的赫賈茲省,麥加埃米爾侯賽因·伊本·阿裡(Husain ibn'Ali)曾宣佈反抗佔領阿拉伯部分地區的土耳其人。斯托爾斯與侯賽因的兒子阿卜杜拉進行了討論,然後返回埃及,但勞倫斯被允許探望阿卜杜拉的兄弟費薩爾,費薩爾在麥迪那附近領導一支軍隊。勞倫斯回到開羅,但他被送回費薩爾的軍隊,擔任政治和聯絡官。

在戰爭的剩餘時間裡,勞倫斯與阿拉伯軍隊並肩作戰,鼓勵士兵們並計畫其許多行動。他總是穿著阿拉伯服裝,1917年11月土耳其軍隊俘虜他時,他們並不知道囚犯的身份。勞倫斯逃脫並參加了其他幾次軍事行動。戰爭結束時,勞倫斯的軍銜是中校,並獲得了很高的榮譽。他是1919年參加巴黎和平會議的英國代表團成員,1921年和1922年在殖民地辦事處擔任阿拉伯事務顧問,但後來他離開了政府部門。“阿拉伯的勞倫斯”已經非常有名,他開始寫他對戰爭的描述。

1922年8月,勞倫斯在皇家空軍服役,取名約翰·休姆·羅斯。然而,一家報紙揭露了他,並於1923年1月被遣散。1923年3月,勞倫斯使用T.E.Shaw這個名字,1927年他合法地改名,加入了皇家坦克軍團。1925年3月19日,他被調到英國皇家空軍服役,直到1935年3月19日,他被調到英國皇家空軍服役。

作為一名戰爭英雄,勞倫斯是一位傑出的古典學者,也是一位技術嫺熟的機械師,他對航空非常感興趣,並為英國皇家空軍設計了一艘海航摩托艇。他的聲望還取決於他放棄軍銜而成為一名普通的飛行員和士兵,他對金錢的漠不關心,他的幽默感,但他可能對他所鄙視的人極其粗魯。

勞倫斯出版了幾本書,其中最著名的是《七根智慧之柱》。他寫了這篇文章很多年,為了節省印刷費用,他在1926年末出版了200本節略版,每一本都裝訂不同。這些書是以訂閱方式銷售的,但插圖非常精美,製作成本遠遠高於訂閱者付費購買的成本。為了彌補成本,勞倫斯授權出版一本更精簡的版本,叫做《沙漠中的反抗》。1935年夏天,勞倫斯去世後不久,訂閱者版出版了。這是如此的成功,它提前出版了全文,比刪節版長200頁,最終出現在1997年,勞倫斯完成它的75年

千佛洞

敦煌是中國西北部的一個綠洲小鎮,位於戈壁沙漠邊緣和絲綢之路上。佛教僧侶從中亞和印度踏上絲綢之路來到中國,來自亞洲不同地區的僧侶和佛教弟子在敦煌相會。佛教團體是在三、四世紀在那裡建立起來的。

西元前366年,一位佛教僧侶在一個山洞裡為自己雕刻了一座寺廟,後來其他僧侶也加入了他的作品,直到每個角落都貼滿了佛像。後來被稱為“千佛洞”。隨後幾年,佛教徒裝飾了該地區的其他洞穴。如今,這裡有492個千佛石窟,裡面有宗教繪畫和雕塑。它是中國最大的古代佛教遺址,官方稱為莫高窟。這些插圖描繪了佛經(神聖的經文)、佛像、菩薩(獲得覺悟但選擇繼續幫助和教導他人而不是進入涅盤)和其他宗教圖形的故事,以及為收藏品做出重要捐贈的人的肖像。對洞穴的研究一直持續到12世紀,當時遺址逐漸衰落,直到20世紀初被重新發現。

圖6-3 敦煌古文明寶藏