永續社 www.epa.url.tw 林雨莊

永續社 www.epa.url.tw 林雨莊植物多樣性是地球上生命演化的一個重要標誌,涵蓋了從最原始的非維管植物到高度複雜的被子植物,展現了植物界在不同環境中適應的驚人能力。植物不僅是地球生態系統中最重要的初級生產者,為其他生物提供氧氣和能量,還是地球環境變遷的積極推動者。植物多樣性的研究幫助我們理解地球生態系統的歷史演變和未來發展方向。

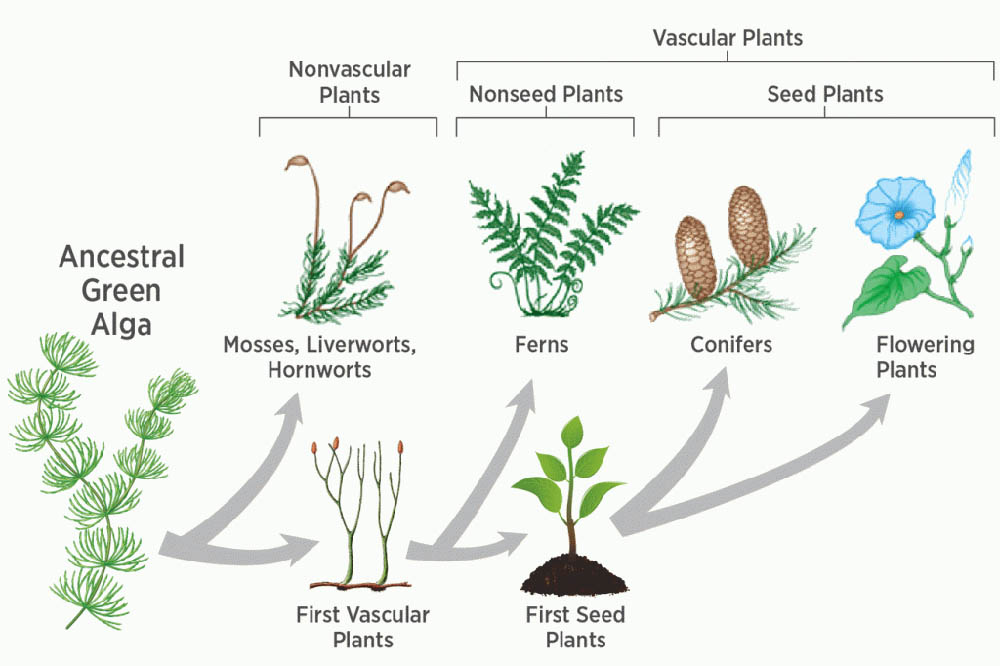

植物的演化過程可以追溯到約4.7億年前,最早的植物是水生藻類,這些藻類是單細胞或多細胞的光合作用生物,它們吸收陽光並將其轉化為能量,支撐著水生生態系統。隨著時間的推移,部分藻類演化成為能夠適應陸地環境的植物,這些植物發展出厚角質層以防止水分流失,並產生根系來吸收土壤中的水和礦物質。這一演化過程導致了早期苔蘚類植物的出現,它們雖然仍然依賴潮濕環境,但已經具備了陸生植物的基本特徵。

隨著植物進一步適應陸地環境,出現了維管植物。這些植物擁有維管束系統,能夠有效地運輸水分和養分,從而支持更高大的生長。維管植物分為蕨類植物和種子植物兩大類,前者如蕨類、石松等植物,在泥盆紀時期遍布地球,形成了大片的森林,而後者則逐漸成為現代植物群落的主導力量。種子植物的出現是一個重要的演化里程碑,因為種子不僅能夠有效保護胚胎,還能夠在惡劣環境中長期保存,直到條件適合時再萌發。

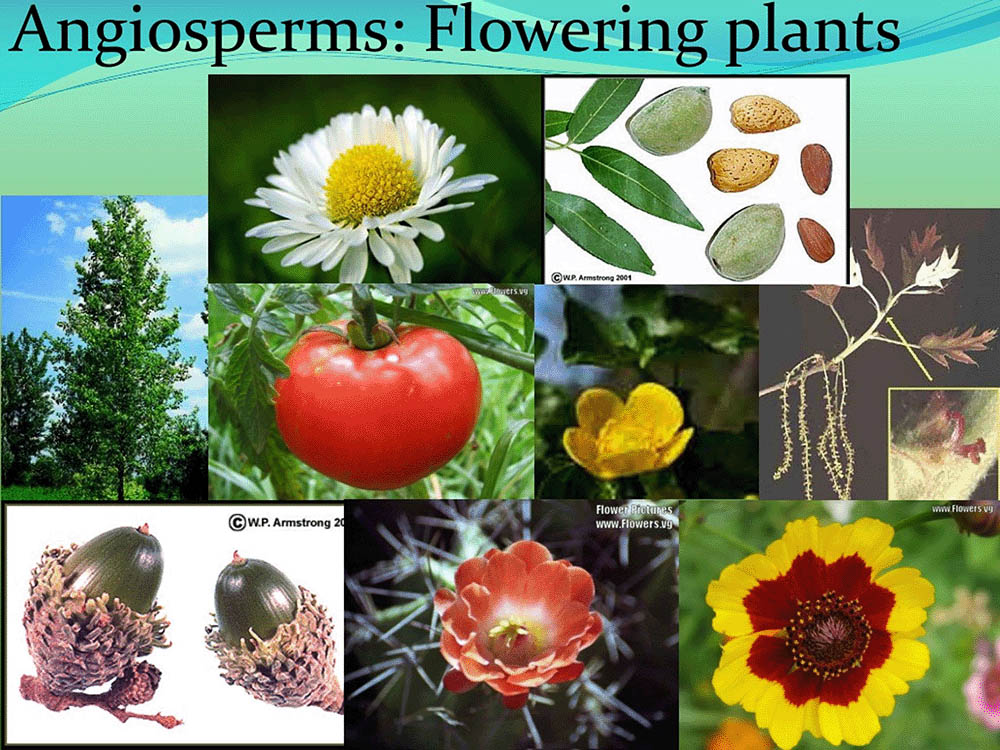

種子植物進一步分為裸子植物和被子植物。裸子植物如松樹、銀杏等,它們的種子暴露在外,沒有被果實包裹。這類植物在地球歷史上的二疊紀和中生代時期廣泛繁盛,特別是在恐龍時代,裸子植物是主要的森林構成者。然而,在約1.4億年前的白堊紀,被子植物的出現徹底改變了植物界的格局。被子植物能夠產生花和果實,這一結構使它們能夠更加有效地傳播種子和繁殖後代。花朵通過吸引動物來進行授粉,而果實則保護種子並幫助其擴散,這使得被子植物在生態系統中具備了極大的競爭優勢。

被子植物的多樣性極為豐富,現今地球上的絕大多數植物種類都屬於這一類群。被子植物不僅包括高大的樹木,如橡樹、楓樹和棕櫚樹,還包括草本植物、灌木和藤本植物。這類植物適應了從熱帶雨林到極地苔原的各種環境,並通過不同的形態和繁殖策略成功地在全球範圍內擴展。在被子植物中,雙子葉植物和單子葉植物是兩個主要的類群。雙子葉植物如豆類、向日葵等,具有網狀脈的葉子和雙子葉的胚胎結構;單子葉植物如稻、玉米和蘭花則具有平行脈的葉子和單子葉的胚胎結構。這兩類植物代表了被子植物演化的兩個主要分支,展示了高度的適應性和生態多樣性。

植物的多樣性還體現在其生活史和繁殖方式上。無論是藻類、苔蘚、蕨類還是種子植物,都經歷了不同的繁殖階段。一些植物如苔蘚和蕨類通過孢子繁殖,而種子植物則依賴種子和花進行繁殖。被子植物的花朵結構多樣,這使得它們能夠吸引不同的授粉者,如昆蟲、鳥類和風。這種與其他生物的互動讓植物繁殖更加高效,並促進了植物多樣性的進一步擴展。

此外,植物在地球生態系統中扮演著多重角色。它們不僅是初級生產者,為其他生物提供能量來源,還能通過固碳作用減少大氣中的二氧化碳含量,從而對氣候調節產生重大影響。植物的根系還能幫助穩定土壤,防止水土流失,並促進水循環。植物多樣性對於生態系統的穩定和功能至關重要,喪失植物多樣性將導致生態系統失衡,影響全球氣候、動植物的生存以及人類的糧食安全。

研究植物多樣性還有助於發現新的藥物和工業應用。許多藥用植物,如紫杉醇、金雞納樹等,已被用來治療各種疾病,特別是在癌症和瘧疾等領域,植物提取物發揮了關鍵作用。隨著科技進步,越來越多的植物資源被發現具有潛在的藥用價值和工業用途,這進一步強調了保護植物多樣性的重要性。

因此,植物多樣性不僅展現了生命在演化過程中的適應能力和創造力,還強調了其在維持地球生態系統平衡中的核心作用。從最早的藻類到複雜的被子植物,植物不僅推動了地球生態系統的演化,也為生物界其他成員提供了生存和繁衍的基礎。理解和保護植物的多樣性,對於維持全球生態系統的健康和可持續發展至關重要。

植物多樣性對生態系統及人類社會的維持與發展具有不可或缺的重要性。植物是地球上主要的生產者,通過光合作用將太陽能轉化為化學能,這不僅為所有的異營生物提供了能量來源,也在全球生態系統中扮演著穩定的角色。以下將從生態學的觀點、經濟效益、氣候變遷的應對以及科學研究等不同角度,詳細闡述植物多樣性的重要性。

生態系統的平衡與穩定

植物在生態系統中扮演著基礎生產者的角色,能夠吸收太陽能並進行光合作用,產生氧氣及有機物質供應其他生物。植物種類的多樣性有助於維持生態系統的平衡與穩定。例如,熱帶雨林中不同種類的植物能夠利用不同的光照層次,避免資源的競爭,這樣的多樣性促進了該地區物種的共存。此外,植物也與其他生物形成了多樣的共生關係,例如與真菌和細菌的互利共生,這不僅增強了植物對養分的吸收能力,還能穩定土壤的結構。植物多樣性越高,生態系統的恢復力越強,能夠更好地抵抗外來物種入侵或自然災害的影響。

在草原或濕地等生態系統中,不同種類的植物根系結構差異大,有助於防止土壤侵蝕、穩定土壤水分,並促進養分循環。例如,某些植物能夠透過固氮作用,將大氣中的氮轉化為植物能利用的形式,這樣的功能不僅對植物自身有益,也能提高整個生態系統的生產力。

經濟效益與社會發展

植物多樣性對人類社會的經濟效益是顯而易見的。首先,農業、林業和漁業等行業都直接依賴植物的資源。例如,全球糧食供應中的作物種類極為豐富,無論是穀物、水果、蔬菜或是藥用植物,都來源於植物多樣性。而且,傳統上許多經濟活動依賴於多樣化的植物資源,如木材、生物燃料、天然纖維等。

在醫藥領域,植物多樣性更是不可忽視的寶庫。許多重要的藥物,如阿司匹林、奎寧、青黴素等,都直接或間接源自植物。隨著現代醫學對於植物化學成分的研究深入,越來越多的潛在藥用植物被發現,其多樣性成為了人類健康與福祉的重要依賴。根據世界衛生組織的估計,全球約80%的開發中國家人口仍主要依賴草藥進行基礎醫療,這顯示了植物在全球健康中的核心地位。

此外,生態旅遊業是當前許多國家及地區的重要經濟來源,而植物多樣性往往是這些旅遊目的地的重要吸引力。例如,熱帶雨林、草原、濕地等擁有豐富植物多樣性的區域,吸引了大量的觀光客和生態學研究者。

應對氣候變遷的能力

植物多樣性對氣候變遷的適應及緩解同樣起著關鍵作用。首先,植物是重要的碳匯(carbon sink),能夠吸收和儲存大氣中的二氧化碳,減緩溫室氣體對氣候的影響。尤其是森林這類植被,能夠透過光合作用每年吸收數十億噸的碳排放,這對於全球氣候的穩定至關重要。

多樣化的植物群落還具有更強的環境適應能力,能夠在面對氣候變遷的時候提供更多的解決方案。例如,在氣候變暖、降雨模式變化的情況下,不同的植物種類對這些環境變化有著不同的耐受性,一個多樣性的植物群落能夠保持生態系統的穩定,減少氣候變化帶來的破壞。再者,植物多樣性能夠緩解洪水、乾旱等極端天氣條件,尤其是在河流、湖泊等水體附近的植物群落,通過維持水源及土壤質量來調節水文循環。

促進科學研究與技術發展

植物多樣性還為科學研究提供了無盡的可能性,特別是在基因研究、生態學研究等領域。植物多樣性的豐富性代表著巨大的基因庫,這對於基因改造、農作物的培育及抗病能力的提升等領域都有重要影響。許多研究者透過比較不同植物的基因組,來解釋植物如何適應不同的環境條件,從而找到改善農作物抗逆性的途徑。例如,一些耐乾旱或鹽鹼地的植物通過其獨特的基因表現機制,為未來改良農業品種提供了關鍵參考。

此外,植物多樣性在教育中扮演了關鍵角色,學生透過觀察和學習不同種類的植物,能夠更好地理解生態學、遺傳學及環境科學的概念。不同的植物種類展示了生物多樣性的豐富性,並使學生們了解到保持植物多樣性對於地球健康的重要性。

生物多樣性保護的挑戰

儘管植物多樣性極具重要性,但全球植物多樣性正面臨諸多威脅,包括棲息地的破壞、氣候變遷、過度開發以及外來物種入侵等。許多地區由於工業化和都市化的推動,大片的森林和草原被轉變為農田或城市建設用地,導致了大量植物物種的滅絕或數量急劇下降。此外,氣候變遷導致許多植物失去了適宜的生長環境,使得它們無法在當地生存或繁殖。

為了應對這些挑戰,全球許多國家和地區已經制定了各種保護植物多樣性的措施,從保護區的建立到再造林計畫,目的是防止珍稀植物物種的滅絕及其棲息地的消失。再者,國際上的生物多樣性公約、國家植物保護政策等也都致力於維持植物多樣性,並鼓勵科學界和社會共同努力,減少人類活動對植物多樣性的負面影響。

植物多樣性在生態系統的穩定、經濟效益的產生、應對氣候變遷以及促進科學研究等方面具有無可替代的作用。維護植物多樣性不僅是維持地球生態系統健康的必要條件,也是人類未來可持續發展的重要基礎。在面對日益嚴峻的環境挑戰下,保護植物多樣性成為了全球共同的使命。

無種子植物是植物演化歷史中的重要組成部分,它們代表了早期植物適應陸地環境的過程。無種子植物主要包括苔蘚植物(Bryophytes)和無種子維管植物(Seedless Vascular Plants),這兩類植物雖然具有不同的特徵,但它們在繁殖方式上有著共同點,即不依賴種子來繁殖後代,而是透過孢子進行繁殖。這些植物的存在與發展,標誌著植物從水生環境到陸生環境的成功適應。

無種子植物的演化背景

植物最早的祖先是生活在水中的綠藻,這些祖先類群通過多次演化變異,逐漸適應了陸地環境,最終發展出現代植物的多樣性。早期植物適應陸地生活的過程中,面臨的最大挑戰是如何在缺乏水的環境中進行繁殖和生存。因此,無種子植物的出現標誌著一個重要的演化階段,這些植物必須發展出一系列適應性特徵,例如保護孢子的構造,來抵抗陸地環境中的乾旱和溫度波動。

無種子植物的兩大類型

無種子植物主要分為兩大類:苔蘚植物和無種子維管植物。這兩類植物雖然在形態上有所差異,但它們在繁殖方式和生態功能上有許多共同點。

苔蘚植物(Bryophytes)

苔蘚植物是最古老的陸生植物之一,通常生長在潮濕的環境中。苔蘚植物不具備真正的維管組織,這使得它們無法像維管植物一樣有效地傳輸水分和養分。因此,苔蘚植物通常體型較小,並依賴水分的直接滲透來維持生命活動。

苔蘚植物的繁殖方式依賴於孢子,這些孢子通常在潮濕的環境中釋放,以便透過水體擴散到新的地方,進行下一代的繁殖。由於缺乏維管組織,苔蘚植物需要依賴環境中的水來幫助孢子的傳播,因此,它們通常只能在潮濕的生境中生存。

無種子維管植物(Seedless Vascular Plants)

無種子維管植物是另一類無種子植物,這些植物具備了更先進的維管系統,能夠有效地傳輸水分和養分,因此它們的體型通常比苔蘚植物大。這類植物包括蕨類植物和石松植物,它們的根、莖、葉明顯分化,能夠在更為多樣的環境中生長。

無種子維管植物的繁殖方式同樣依賴孢子,但它們的孢子通常產生於孢子囊中,這些孢子囊可以集中分布在葉片的特定區域,形成孢子囊群。當孢子成熟後,會被釋放到空氣中,並藉由風力或水流傳播,這使得無種子維管植物能夠在更廣泛的環境中繁殖。

無種子植物的繁殖特徵

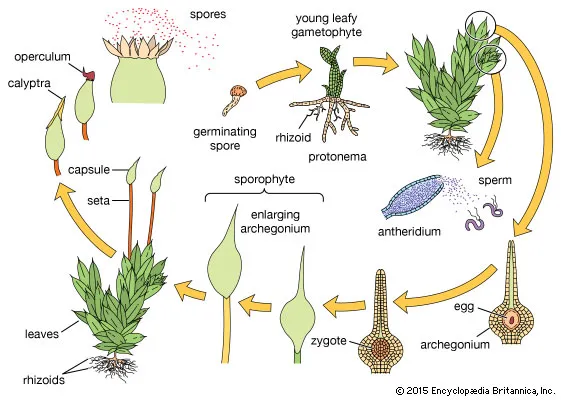

無種子植物的繁殖過程依賴於孢子的形成與釋放。與被子植物或裸子植物依賴種子進行繁殖不同,無種子植物並不形成種子,而是通過孢子來完成世代交替。在這個過程中,無種子植物經歷了明顯的世代交替,其中有性世代(配子體)和無性世代(孢子體)分別在生命週期的不同階段發揮作用。

無種子植物的配子體通常是單倍體,這意味著它們的細胞只擁有一套染色體。配子體通過產生精子和卵細胞,進行有性繁殖,當精子游到卵細胞並進行受精後,產生的合子會發育成為二倍體的孢子體。孢子體通過減數分裂產生孢子,這些孢子會在適宜的環境中萌發成新的配子體,完成一個完整的生命週期。

由於精子的運動需要水來進行,因此無種子植物的有性繁殖依賴於潮濕的環境。這一點限制了這些植物在乾燥地區的擴散能力,但它們在適合的環境中仍能夠通過有效的孢子傳播機制進行繁殖。

無種子植物的生態功能

無種子植物在生態系統中扮演著多種重要角色,儘管它們不如被子植物那樣廣泛分佈,但在許多生態區域中仍然具有重要的生態價值。首先,苔蘚植物在土壤形成過程中起到了關鍵作用。這些植物通過固定水分和養分,能夠在貧瘠的岩石或沙土環境中逐漸形成土壤,為其他植物的生長創造條件。此外,苔蘚植物還能夠促進養分循環,為當地的微生物群落提供穩定的棲息環境。

無種子維管植物,如蕨類植物和石松植物,則在森林生態系統中具有重要的作用。它們通常生活在森林底層,形成了複雜的下層植被結構,這不僅增加了生態系統的多樣性,也為其他動植物提供了棲息和覓食的場所。例如,蕨類植物的葉片提供了良好的遮蔽環境,使得森林中的無脊椎動物和小型脊椎動物得以在其中生存繁衍。

無種子植物的經濟與文化價值

除了在生態系統中的重要性,無種子植物也具有一定的經濟與文化價值。苔蘚植物的保水能力使它們被廣泛應用於園藝和造景中,例如用作花園中的覆蓋物或生態造景中的濕地修復材料。此外,苔蘚植物還能夠作為生態指標物種,幫助科學家監測環境中的污染程度,尤其是空氣中的二氧化硫濃度。

在一些傳統文化中,無種子維管植物也扮演了重要的角色。例如,在中國古代文化中,蕨類植物常被用作藥材,具有解毒、消腫等功效。而在現代,蕨類植物因其獨特的形態美學,被廣泛應用於室內綠化和觀賞植物市場。

無種子植物的演化意義

無種子植物的演化標誌著植物適應陸地生活的重要一步。這些植物的出現表明植物在繁殖機制上不再完全依賴水體進行生殖,而是發展出了更加適應陸地環境的繁殖策略。孢子的出現使得植物能夠在更為乾燥的環境中進行世代交替,這為後來種子植物的出現奠定了基礎。

無種子植物的演化意義還體現在其對陸地生態系統的影響上。這些植物不僅改變了早期地球的景觀,還為後來的動植物演化創造了更多的生態位。隨著無種子植物的繁衍,它們逐漸建立了穩定的土壤結構,並為更為複雜的生態系統提供了基礎。

當前無種子植物的保育狀況

儘管無種子植物具有悠久的演化歷史和重要的生態價值,當前許多無種子植物正面臨著棲息地破壞和氣候變遷的威脅。由於這些植物對環境條件的要求較高,特別是對水分的依賴,使得它們在面對乾旱或人類活動的干擾時,往往無法迅速適應變化。例如,森林的砍伐、濕地的乾涸,都直接影響了無種子植物的生存。

為了保護無種子植物,許多國家和地區已經採取了具體的保護措施,包括建立自然保護區和進行生態修復。此外,通過科學研究和生態教育,提升公眾對這些植物的重要性的認識,對於未來保護無種子植物資源也具有積極作用。

早期植物生命的演化歷程是一個關鍵的轉折點,它促成了地球從水生生態系統向陸地生態系統的發展。植物從水生環境中逐漸適應乾燥的陸地環境,這不僅改變了地球表面的生物多樣性,還為其他生物提供了豐富的棲息地和資源。早期植物生命的出現是複雜生態系統形成的基礎,也是地球生命史上至關重要的一章。

植物的水生起源

早期植物的起源可以追溯到水中的藻類,這些藻類可能與現代的綠藻有密切的關聯。藻類是單細胞或多細胞的光合作用生物,主要生活在水中。綠藻被認為是最早的光合作用生物之一,因為它們的細胞結構與現代植物極為相似,尤其是在葉綠體的結構和光合作用的機制上。

這些早期的藻類通過光合作用,將太陽能轉化為化學能,並釋放出氧氣。這一過程為後來的生物演化創造了更適宜的環境,特別是在富氧環境下,複雜的多細胞生物得以逐漸演化並繁衍。綠藻在淺水區域中繁茂生長,並通過多種形式的繁殖方式(如無性繁殖和有性繁殖)來擴展其種群,為後來的植物類群演化提供了遺傳和形態上的基礎。

植物登陸的挑戰

植物從水生環境過渡到陸地環境,面臨著一系列的挑戰。首先,陸地環境比水域乾燥得多,植物需要發展出機制來避免水分過度流失。其次,陸地缺乏水體中的浮力支持,植物需要發展出結構來支撐自身重量。同時,陸地上的溫度變化幅度更大,植物必須學會應對溫度的劇烈波動。最後,植物需要發展出新的繁殖機制,因為在水中傳播精子和受精的方式在陸地上不再可行。

為了解決這些挑戰,早期植物逐漸演化出一系列關鍵的適應特徵。首先,植物的表皮逐漸發展出一層蠟質層,稱為角質層,這層保護層能夠防止水分蒸發。其次,植物演化出內部的維管系統,用以在體內有效地輸送水分和養分。這樣的系統不僅能夠幫助植物適應陸地上的乾燥環境,還能使其體型變得更大,能夠在不同環境中進行更廣泛的生長。

最早的陸生植物

最早的陸生植物可能是類似於現代苔蘚植物(Bryophytes)的生物。這些植物生活在潮濕的環境中,依賴水體來完成繁殖過程。儘管苔蘚植物沒有維管系統,無法有效地運輸水分和養分,但它們的出現標誌著植物成功登陸陸地的第一步。

苔蘚植物主要通過孢子進行繁殖,這些孢子能夠在乾燥的環境中休眠,並在適宜的潮濕條件下萌發成新的植株。這一繁殖機制使得苔蘚植物能夠在短時間內快速擴展,佔據新的生態位。它們通常生長在濕地、河岸、湖邊等潮濕地區,並對土壤形成和養分循環有重要貢獻。

與此同時,植物界中還出現了一類更為進化的植物——無種子維管植物(Seedless Vascular Plants)。這些植物發展出一種內部的輸導系統,稱為維管束,它們能夠有效地將水分從根部輸送到地上部分,並將光合作用產生的養分分配到各個部位。這一結構使得植物能夠在更乾燥的環境中生存,並在高度和體積上獲得顯著增長。

維管植物的崛起

無種子維管植物的出現是植物演化史上的一個重要里程碑,這些植物不再像苔蘚植物一樣依賴水體來完成繁殖,而是能夠通過更複雜的生殖機制來適應乾燥的環境。這類植物包括蕨類植物(Ferns)和石松植物(Lycophytes),它們擁有根、莖、葉等結構,能夠在不同的生態環境中生長。

維管植物的最大優勢在於它們能夠有效地利用水分和光合作用產生的能量,這使得它們能夠在廣泛的生態系統中生長。這些植物發展出複雜的葉片結構,能夠捕捉更多的陽光,從而提高光合作用的效率。同時,它們的根系也變得更加發達,能夠深入土壤中吸收水分和礦物質,這使得它們能夠在更為乾燥和貧瘠的土地上生長。

隨著無種子維管植物的崛起,植物界開始進入一個多樣化的時期。這些植物不僅在陸地上繁衍生息,還開始影響整個地球的環境。例如,蕨類植物在古代大氣中的二氧化碳含量降低方面起到了重要作用,這些植物吸收了大量的二氧化碳,並將其儲存在生物質中,促進了地球氣候的穩定。

植物繁殖方式的演化

早期植物生命的繁殖方式是其演化過程中的重要特徵之一。最早的植物主要依賴無性繁殖,通過分裂或斷枝等方式來擴展其種群。但隨著植物演化,逐漸發展出更為複雜的有性繁殖方式,這對於基因多樣性和適應能力的提升具有重大意義。

苔蘚植物和無種子維管植物都依賴孢子進行繁殖。孢子是一種單細胞結構,能夠在乾燥環境中長時間存活,並在適宜的條件下萌發成新個體。這一繁殖機制使得早期植物能夠在變化多端的環境中保持種群的穩定性。

維管植物則進一步發展出更為有效的生殖器官,如蕨類植物的孢子囊。這些生殖結構保護了孢子,並通過風力、水流等方式擴散到更遠的地方,這使得植物能夠擴展其棲息地範圍,佔據更多的生態位。

早期植物對生態系統的影響

早期植物生命的演化對全球生態系統產生了深遠的影響。首先,植物作為光合作用的生物,對大氣層中的氣體組成起到了調節作用。隨著植物數量的增加,地球大氣中的氧氣含量逐漸上升,而二氧化碳含量則逐漸下降,這不僅促進了動物的演化,也使得全球氣候趨於穩定。

其次,早期植物通過根系固定了土壤,防止了侵蝕,並促進了土壤的形成。在沒有植物覆蓋的早期陸地上,土壤非常脆弱,容易受到風化和侵蝕。隨著植物的出現,根系固定了土壤顆粒,並透過死亡的植物體提供有機質,逐漸形成了適宜其他生物生存的土壤環境。

此外,早期植物提供了豐富的生態位,使得其他生物得以在陸地上繁衍生息。無論是無脊椎動物還是脊椎動物,它們的棲息環境都與植物密切相關。植物提供了食物、棲息地和庇護,這對於其他生物的演化和擴散至關重要。

古代森林的形成

隨著無種子維管植物的進一步演化,古代森林開始在全球各地形成。這些森林主要由蕨類植物、石松植物等構成,它們的巨大葉片和根系系統使得它們能夠在大面積的陸地上擴展,形成茂密的植被。

這些古代森林在二疊紀和三疊紀期間達到鼎盛,為地球生態系統帶來了巨大的變化。這些森林不僅吸收了大量的二氧化碳,還為後來的煤炭形成奠定了基礎。許多現代的煤礦儲藏正是來自這些遠古時期的植物遺骸,它們在漫長的地質過程中轉化為能源,為後來的人類社會提供了重要的資源。

早期植物生命的保育

雖然早期植物已經歷經了數億年的演化,但當今世界上的許多無種子植物仍面臨著棲息地喪失和氣候變遷的威脅。苔蘚植物和蕨類植物等早期植物在一些生態敏感地區,如熱帶雨林、濕地等,仍然扮演著重要角色。保護這些植物對於維持生態系統的穩定性和生物多樣性具有重要意義。

為了保護這些早期植物生命,科學家和保護組織正在努力保護其棲息地,並進行人工繁育和移地保育等措施。這些努力不僅有助於保護這些珍貴的植物資源,也有助於我們更好地理解地球生態系統的演化和未來發展。

綠藻是現代陸生植物的直接祖先之一,它們在植物演化史中扮演著極其關鍵的角色。綠藻屬於一群生活在淡水、海水甚至潮濕環境中的單細胞或多細胞生物。它們通過光合作用來產生能量,並且與陸生植物共享許多共同的特徵,如含有葉綠素a和b、細胞壁中的纖維素及儲存澱粉等。由於這些共同特徵,科學家認為綠藻是現代陸生植物的前身,而了解綠藻的特徵和其在演化中的作用,對理解陸生植物的起源有重要意義。

綠藻的基本特徵

綠藻(Chlorophyta)是藻類中多樣性最高的一個類群,這個門內包含了各種單細胞、群體型以及多細胞的藻類生物。它們廣泛分佈於世界各地的淡水、海洋和潮濕環境中。綠藻之所以被認為是陸生植物的前身,主要原因在於它們與陸生植物共享了許多共同的特徵,這些特徵包括光合作用色素、細胞壁結構以及細胞分裂的機制。

首先,綠藻的細胞內含有兩種主要的光合作用色素——葉綠素a和葉綠素b,這與現代陸生植物的光合作用系統極為相似。這些葉綠素能夠吸收太陽能,並將其轉化為化學能,進行碳固定過程,生成有機化合物。其次,綠藻的細胞壁中富含纖維素,這種多糖不僅提供了細胞的結構支持,還能幫助細胞抵禦外部環境的壓力,這與陸生植物的細胞壁結構相同。此外,綠藻的細胞分裂方式與陸生植物的有絲分裂過程也相似,它們都具有明確的細胞板形成過程,這使得它們在演化過程中具備了相似的遺傳和形態機制。

綠藻與陸生植物的共同特徵

綠藻與陸生植物之間的共同特徵,進一步證實了它們在演化上有著密切的關聯。除了葉綠素a和b及纖維素細胞壁外,綠藻和陸生植物在儲存養分的方式上也非常相似。綠藻通過光合作用所產生的能量,主要以澱粉的形式儲存在細胞內,而陸生植物也具有相同的能量儲存方式。

在繁殖方面,某些綠藻,特別是石蓴綱(Charophytes)的成員,其有性繁殖過程與陸生植物的繁殖方式相似。這類綠藻會在環境條件惡劣時進行有性繁殖,並產生具有雙倍體特徵的合子,這些合子能夠在不利的條件下保持休眠狀態,等待適宜的環境條件再進行發育。這一過程類似於陸生植物的種子休眠機制,這意味著綠藻在演化上已經具備了一些適應陸地環境的基本繁殖策略。

此外,綠藻和陸生植物都表現出細胞分裂時形成的特殊結構——頂絲體(phragmoplast)。頂絲體是一種微管結構,參與細胞板的形成,這一機制有助於在細胞分裂過程中精確地分配細胞質和遺傳物質。這項特徵是綠藻與陸生植物之間的重要相似點,進一步表明它們在進化上的關聯性。

石蓴綱:陸生植物的直接祖先

在綠藻中,石蓴綱(Charophytes)是最接近陸生植物的類群。這類藻類主要生活在淡水環境中,並顯示出許多與陸生植物類似的特徵。研究表明,石蓴綱是現代陸生植物的最接近祖先,因為它們與陸生植物的細胞結構、基因組成和生理功能最為相似。

石蓴綱的一個顯著特徵是它們在細胞分裂過程中形成的頂絲體結構,這一特徵與陸生植物完全一致。此外,石蓴綱還具備類似於陸生植物的多細胞生殖器官,例如精子囊和卵囊,這些構造能夠保護生殖細胞,避免在不利的環境條件下受到損害。這一保護機制對於植物適應陸地環境至關重要,因為陸地環境相較於水體更為乾燥且溫度變化較大,植物需要具備有效的機制來保護其後代。

石蓴綱藻類與陸生植物之間的另一個相似之處是抗逆性合子的形成。這些合子能夠在不利的環境條件下保持休眠狀態,直到條件改善後再發育,這種能力類似於陸生植物的種子休眠機制。這表明石蓴綱藻類在演化過程中已經具備了適應陸地環境的能力,並為後來的陸生植物奠定了基礎。

植物登陸過程中的挑戰

儘管綠藻在演化上具備了許多適應陸地環境的特徵,但從水生環境到陸地的過渡仍然面臨著一系列的挑戰。首先,陸地環境比水域乾燥得多,植物需要發展出機制來避免水分流失。綠藻中的某些類群,如石蓴綱,已經發展出了厚實的細胞壁和表皮結構,這有助於減少水分蒸發。

其次,陸地環境中的溫度變化比水中更大,植物需要應對劇烈的溫差。雖然綠藻能夠通過調節其代謝活動來適應溫度變化,但陸地上的植物還需要發展出更為有效的機制來應對這種環境挑戰。這包括發展出多細胞構造來保護內部組織,以及演化出根、莖、葉等專門用來吸收水分、光合作用和支持結構的器官。

繁殖過程中的挑戰也是植物登陸過程中的一個重要因素。水生環境中的植物依賴水來傳播其生殖細胞,例如精子需要游向卵細胞進行受精。然而,在陸地環境中,水源有限,植物必須演化出新的繁殖方式來應對這一挑戰。陸生植物後來發展出風媒或動物傳播的方式來擴散孢子或花粉,這使得它們能夠在乾燥的環境中繼續繁殖。

綠藻對陸地環境的影響

隨著綠藻逐漸適應陸地環境,它們對當時的地球生態系統產生了深遠的影響。首先,綠藻開始在潮間帶或潮濕的陸地表面進行繁殖,這些地區的環境變得更加穩定。綠藻不僅通過光合作用為周圍的環境提供氧氣,還通過固定二氧化碳來幫助調節當時地球的大氣組成。

隨著綠藻的繁衍,它們還促進了土壤的形成。綠藻的遺骸與細菌和其他微生物的活動共同作用,逐漸將裸露的岩石和礫石轉化為適合植物生長的土壤層。這些早期的土壤為後來的植物登陸提供了更加適宜的環境,植物得以在這些土壤中紮根,並從中吸收水分和養分。

綠藻還與其他生物形成了複雜的共生關係。例如,某些綠藻與真菌結合,形成了地衣,這是一種能夠在極端環境中生存的複合體。地衣能夠在貧瘠的土地上生長,並且具有極強的抗逆性,能夠促進土壤的形成和養分的循環。這一過程為其他生物提供了更加穩定的生態環境,並加速了陸地生態系統的形成。

綠藻的生態與經濟價值

在現代,綠藻仍然在生態系統中扮演著重要角色。作為初級生產者,它們通過光合作用為許多水生生態系統提供了能量來源。無論是淡水生態系統中的浮游植物,還是海洋生態系統中的大型藻類,綠藻都是食物鏈的基礎,為其他水生生物提供了養分。

此外,綠藻還具有重要的經濟價值。綠藻被廣泛應用於食品、醫藥和工業生產中。例如,螺旋藻(Spirulina)是一種高蛋白的食用藻類,已經成為健康食品市場中的重要產品。綠藻中的某些成分還具有抗氧化、抗癌等生物活性,因此在藥物研究中受到高度關注。

在環保領域,綠藻還被用作生物修復工具,用於清除水體中的污染物。由於綠藻對環境中的氮、磷等營養元素有較強的吸收能力,因此被應用於污水處理和富營養化水體的修復中。

綠藻與植物演化的未解之謎

儘管科學家已經發現了許多綠藻與陸生植物的共同特徵,但綠藻向陸生植物演化的具體過程仍有許多未解之謎。特別是在基因調控、環境適應和繁殖機制的演化方面,科學家們仍在不斷研究和探索。

隨著現代基因技術的發展,研究人員通過基因組測序和分子生物學方法,試圖解開綠藻向陸生植物演化的關鍵步驟。例如,某些基因可能在植物適應陸地環境中發揮了重要作用,而這些基因在綠藻和陸生植物中可能存在著高度相似性。這些研究將有助於我們更深入地理解植物演化的過程,以及植物如何成功地從水生環境過渡到陸地環境。

通過對綠藻的研究,我們可以更好地理解現代植物的演化歷史,也能夠為生態保育、農業和環保領域提供新的洞見和技術支持。

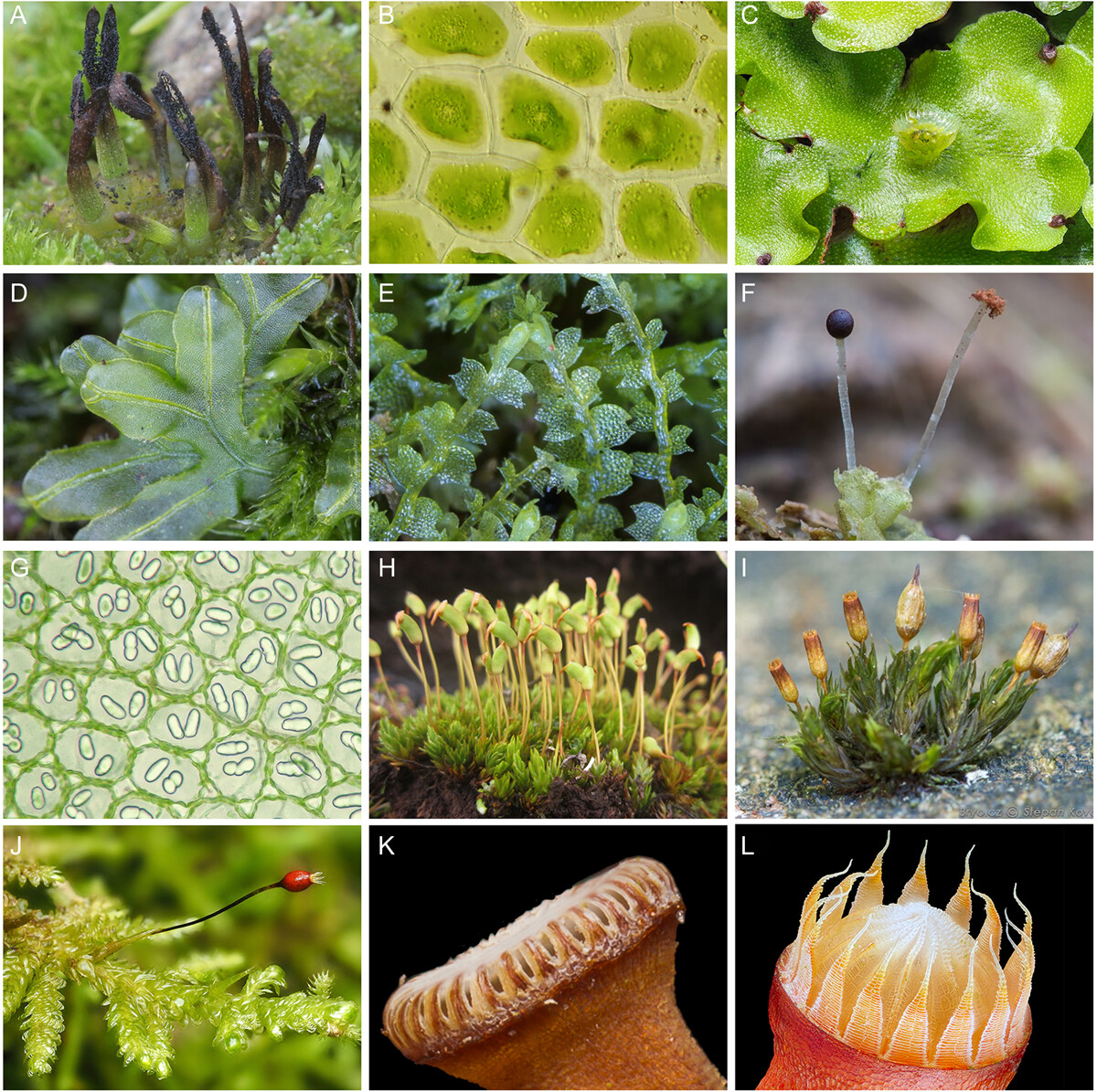

苔蘚植物(Bryophytes)是陸生植物演化史中極其重要的一類,因為它們是最早從水生環境向陸地遷徙並適應的植物之一。儘管苔蘚植物的結構相對簡單,無法與更為複雜的維管植物相比,但它們的出現標誌著植物在面對乾燥環境中的首度突破。苔蘚植物的特點是缺乏真正的維管系統,並且在生殖過程中高度依賴水體。這類植物包括蘚類(Mosses)、地錢類(Liverworts)和角苔類(Hornworts)。通過理解苔蘚植物的生理結構、生態功能和演化意義,我們可以更深入地認識這一植物類群對於地球生態系統和陸地植物演化的重要性。

苔蘚植物的基本特徵

苔蘚植物是小型、無維管束的植物,這意味著它們不具備像蕨類、裸子植物或被子植物那樣的專門組織來運輸水分和養分。這些植物缺乏根、莖、葉的典型結構,但它們擁有類似於這些器官的部分。例如,苔蘚植物的“根”是稱為假根的結構,這些假根的功能主要是固定植物,而非吸收水分。水分的吸收則主要依賴於植物表面細胞的直接吸收,這使得苔蘚植物多生長於潮濕的環境中。

苔蘚植物的形態結構也十分簡單。蘚類的葉狀體通常是由一層或幾層細胞組成,這樣的結構無法有效地保存水分,因此這類植物依賴於周圍環境中的水分來保持濕潤。地錢和角苔的葉狀體較為扁平,常常緊貼於地表生長,能夠通過表皮吸收水分和養分。由於苔蘚植物體內缺乏發達的支持組織,它們通常生長低矮,無法像維管植物那樣挺立。

苔蘚植物的繁殖方式

苔蘚植物的繁殖方式主要是通過孢子進行,並且其生殖過程高度依賴於水。苔蘚植物的生命週期表現出明顯的世代交替特徵,這包括了配子體(gametophyte)和孢子體(sporophyte)兩個階段。在這類植物中,配子體是主要的生活型態,也就是我們通常看到的苔蘚植物的葉狀體。這一特點與維管植物相反,在後者中,孢子體是主要的生活型態。

苔蘚植物的配子體是單倍體,這意味著它們的細胞只含有一套染色體。配子體上會產生兩種生殖器官:雄器(antheridia)和雌器(archegonia)。雄器產生精子,而雌器則產生卵子。苔蘚植物的精子具有鞭毛,這意味著它們需要在水中游動,才能找到並與卵子結合進行受精。因此,苔蘚植物的繁殖高度依賴於水,這也是它們為何主要分佈在潮濕環境中的原因。

受精後,受精卵會發育成為二倍體的孢子體,孢子體附著在配子體上,依賴於配子體來獲取營養。孢子體最終會產生孢子,這些孢子通過風力或水體傳播,當落在適宜的環境中時,會萌發成新的配子體,完成生命週期。

苔蘚植物的分類

苔蘚植物可分為三大類:蘚類、地錢類和角苔類。這三類植物雖然在形態和生態上有所不同,但它們在生殖和生理結構上具有相似之處。

蘚類 (Mosses)

蘚類是苔蘚植物中最常見的一類,分布範圍廣泛,從極地到熱帶都有它們的蹤跡。蘚類植物的葉狀體通常由多層細胞組成,它們具有小而細密的葉片狀結構,能夠有效吸收水分。這些植物通常生活在森林底層、岩石表面或湖泊、溪流的岸邊。

蘚類植物的孢子體通常長於配子體,並通過孢子囊來釋放孢子。孢子成熟後,孢子囊會裂開,將孢子散佈到周圍環境中。

地錢類 (Liverworts)

地錢類植物的葉狀體較為扁平,常緊貼地面生長。這類植物的外觀像是展開的葉片,它們通常生長在潮濕的土壤、岩石或樹幹上。地錢類植物的孢子體相對較小,通常隱藏在葉狀體中,這使得它們的孢子傳播較為局限。

角苔類 (Hornworts)

角苔類植物是苔蘚植物中較為特殊的一類,它們的配子體呈現出扁平、薄片狀結構,通常緊貼地表生長。角苔類植物的孢子體形態特殊,呈細長的角狀結構,這也是它們名稱的由來。角苔類的孢子體具有持續生長的能力,這意味著它們能夠不斷產生新的孢子,直到環境變得不利為止。

苔蘚植物的生態功能

苔蘚植物在生態系統中扮演著重要角色,尤其是在潮濕的環境中。首先,它們能夠幫助保持水分,減少土壤中的水分蒸發。由於苔蘚植物能夠吸收並儲存大量水分,當周圍環境變得乾燥時,這些植物能夠釋放儲存的水分,維持生態系統中的水循環。

其次,苔蘚植物對土壤的形成和穩定具有重要作用。它們的根系和假根能夠固定土壤顆粒,防止水流沖刷和風力侵蝕,特別是在森林、沼澤或山坡等地區,苔蘚植物對保持土壤結構和防止侵蝕至關重要。此外,苔蘚植物的死亡有機物質能夠為土壤提供有機質,促進其他植物的生長。

苔蘚植物還在碳循環中扮演著關鍵角色。它們能夠通過光合作用吸收二氧化碳,並將其轉化為有機物質,這對於減少大氣中的二氧化碳含量有積極作用。在一些濕地地區,如泥炭地,蘚類植物(特別是泥炭蘚)能夠積累大量的有機碳,這些碳在長時間內被儲存於泥炭層中,形成了重要的碳匯(carbon sink)。

此外,苔蘚植物還為其他生物提供了棲息地。由於苔蘚植物通常生長密集,它們的葉狀體能夠為無脊椎動物、微生物甚至某些脊椎動物提供庇護和食物。這些植物的微型生態系統為許多物種提供了生活環境,尤其是在森林底層或潮濕的環境中。

苔蘚植物的經濟和文化價值

雖然苔蘚植物在經濟上的應用並不如維管植物那麼廣泛,但它們在特定領域中仍具有重要價值。例如,蘚類中的泥炭蘚被廣泛應用於泥炭的開採中。泥炭是一種重要的天然資源,特別是在寒冷地區,泥炭被用作燃料、農業土壤改良劑和園藝用材。泥炭蘚具有極強的吸水能力,因此常被用於種植蘭花等需要高濕度環境的植物。

此外,苔蘚植物也在園藝和生態造景中有重要應用。由於它們的生長習性和外觀獨特,常被用作園藝覆蓋物或景觀元素,特別是在日本庭園中,苔蘚植物是不可或缺的部分。苔蘚植物還被應用於綠化屋頂和垂直花園中,這些植物能夠吸收雨水、降低城市熱島效應,並為城市環境增添綠意。

文化上,苔蘚植物在一些傳統文化中也有重要意義。例如,在日本和中國的傳統園林設計中,苔蘚象徵著長壽與安寧,並且常被用來創造一種靜謐和自然的氛圍。苔蘚植物還出現在一些宗教儀式和藝術作品中,象徵著自然的生命力和持久性。

苔蘚植物的保護狀況

儘管苔蘚植物在生態系統中扮演著重要角色,但它們仍然面臨多種威脅,包括棲息地的破壞、氣候變遷以及污染。由於苔蘚植物高度依賴潮濕環境,因此任何改變水源或土壤濕度的活動,如森林砍伐、農業開發或濕地排水,都可能對它們造成嚴重影響。

此外,氣候變遷對苔蘚植物的影響尤為顯著。隨著全球氣溫升高和降雨模式的改變,許多苔蘚植物生長的環境變得更加乾燥,這不僅影響了它們的生長,也破壞了依賴苔蘚植物生態系統的其他物種。

為了保護苔蘚植物,許多國家和地區已經採取了一些措施。例如,在保護區內禁止對苔蘚植物棲息地的破壞活動,並進行科學研究以了解這些植物的生態需求。此外,人工繁育和移地保護技術也正在發展,以確保一些瀕危的苔蘚植物能夠在更安全的環境中生存。

綜上所述,苔蘚植物儘管結構簡單,但在植物演化、地球生態系統和文化價值中扮演了不可或缺的角色。

無種子維管植物(Seedless Vascular Plants)在植物演化史中占有極其重要的地位,因為它們是首批具有維管系統的陸生植物,標誌著植物界一個重要的里程碑。這類植物的維管組織(vascular tissue)使得它們能夠更有效地傳輸水分和養分,因此得以在比苔蘚植物更為乾燥的環境中生長。儘管這些植物仍依賴孢子進行繁殖,而非種子,但它們的高度組織化特徵使它們能夠占據更多元化的生態位,並且在陸地生態系統中繁盛。無種子維管植物的代表性類群包括蕨類植物(Ferns)、石松類(Lycophytes)和木賊類(Horsetails),它們在早期的地球環境中發揮了重要的生態作用。

無種子維管植物的基本結構

無種子維管植物與苔蘚植物的最大區別在於它們擁有了維管系統,這是由木質部(xylem)和韌皮部(phloem)兩部分構成的輸導組織。木質部負責將水分和無機鹽從根部運送至地上部位,而韌皮部則負責將光合作用產生的有機養分從葉片運輸至植物的其他部分。這一系統不僅使得植物能夠有效傳輸養分,還賦予了植物結構上的支撐,允許它們在高度和體積上取得顯著增長。

此外,無種子維管植物的葉片結構也更為複雜。大部分蕨類植物具有稱為真葉(megaphyll)的葉片,它們的葉脈系統分支豐富,有助於提高光合作用的效率。相比之下,石松類的葉片則較小,被稱為小葉(microphyll),葉脈系統較為簡單。

無種子維管植物的根系則允許它們更深入地吸收土壤中的水分和養分。這些植物的根系分佈範圍廣,能夠在較為乾燥的環境中存活,這使得它們相較於苔蘚植物更具生存優勢。

無種子維管植物的繁殖方式

無種子維管植物的繁殖方式依賴於孢子,而非種子。它們的生命週期表現出世代交替的特徵,分為有性生殖的配子體(gametophyte)和無性生殖的孢子體(sporophyte)兩個階段。與苔蘚植物不同,無種子維管植物的孢子體是其主要的生活型態,這是我們在自然界中常見的植物形態。

無種子維管植物的孢子通常產生在孢子囊(sporangium)中,孢子囊位於孢子葉(sporophyll)上,這些結構可以在植物的葉片或特定的生殖結構上集中分佈。孢子成熟後,孢子囊會開裂,將孢子釋放到周圍環境中,這些孢子會隨風或水體傳播,落到適宜的環境中後開始萌發,形成配子體。

配子體是單倍體(細胞中只有一套染色體),它們的結構相對較小,並且往往在地下或潮濕的環境中生長。配子體會產生雄性生殖器官(雄器,antheridia)和雌性生殖器官(雌器,archegonia),雄器中的精子具有鞭毛,能夠游動至雌器中的卵細胞進行受精。這一過程同樣依賴於水,因此無種子維管植物通常需要在潮濕的環境中完成有性生殖。

受精後,合子會發育成為新一代的孢子體,孢子體能夠獨立生長,並再次進行孢子的產生和釋放,從而完成其生命週期。這種世代交替的特徵保證了無種子維管植物能夠在變化多端的環境中繁衍生息。

無種子維管植物的主要類群

蕨類植物是無種子維管植物中最為常見的一類,其外形以大而複雜的葉片為特徵。這些葉片稱為羽狀複葉(pinnae),排列成羽毛狀結構,能夠有效地捕捉陽光進行光合作用。蕨類植物的孢子囊通常集中分佈在葉片背面形成孢子囊群(sori),當孢子成熟時,這些孢子囊會開裂,將孢子釋放到空氣中。

蕨類植物分布廣泛,從熱帶雨林到溫帶森林都有它們的蹤跡。它們能夠適應各種不同的環境,並且在濕潤的條件下繁盛。由於它們擁有較為發達的維管組織和根系系統,蕨類植物可以在較乾燥的環境中存活。

石松類是最早出現的維管植物之一,它們具有小而簡單的葉片(小葉),這些葉片的葉脈系統較為簡單。石松類植物的孢子囊通常位於孢子葉的基部,當孢子成熟後,孢子囊會裂開,將孢子釋放至周圍環境中。

石松類植物大多生長在潮濕的環境中,如森林底層或沼澤地區。儘管它們的形態結構較為簡單,但在古代石炭紀時期,石松類曾經主導著地球的植物群落,並且形成了大規模的森林。

木賊類植物的外形獨特,具有中空且節狀的莖,莖上具有輪生的小葉。這類植物的孢子囊集中分佈在生殖穗(strobilus)上,當孢子成熟時,這些生殖穗會將孢子釋放到環境中。

木賊類植物通常生長在潮濕的土壤或河岸旁,具有強大的適應能力。它們的莖富含二氧化矽,使得其莖部非常堅硬,因此在古代被用作磨具來拋光金屬或木材。

無種子維管植物的生態功能

無種子維管植物在地球生態系統中扮演著多重角色。首先,它們的根系能夠有效地防止土壤侵蝕,特別是在河岸、山坡或森林底層等地區,這些植物能夠固定土壤,避免雨水或風力對土壤的沖刷。此外,無種子維管植物能夠促進土壤的形成,因為它們的落葉和死亡有機質可以分解成有機物,為其他植物提供養分。

這類植物還在碳循環中發揮了重要作用。通過光合作用,無種子維管植物能夠吸收大氣中的二氧化碳,並將其轉化為有機物質,這對於減少溫室氣體的排放具有積極意義。在古代,無種子維管植物的大規模生長和繁衍導致了大量的碳被儲存在植物體內,這些植物後來經過地質變化,形成了今天的煤炭資源。

無種子維管植物還為其他生物提供了重要的棲息地。蕨類植物和石松類植物的葉片、莖和根系能夠為各種無脊椎動物提供庇護,這些生物依賴於植物的結構來隱藏、築巢或繁殖。無種子維管植物的多樣性和覆蓋面也促進了生態系統的多樣化,為其他動植物提供了豐富的生態位。

無種子維管植物的經濟與文化價值

無種子維管植物在經濟上有一定的應用價值,特別是在園藝、醫藥和工業領域。蕨類植物由於其美觀的葉片形態,被廣泛應用於園藝造景和室內植物布置中。某些種類的蕨類植物,如腎蕨(Nephrolepis exaltata),因其容易栽培且外形優美,成為受歡迎的觀賞植物。

在醫藥領域,某些無種子維管植物也被用於傳統藥物製造。例如,石松類中的一些物種含有某些生物活性成分,這些成分在中草藥中被認為具有治療功效,如消炎、止痛等。

此外,無種子維管植物在古代還被應用於其他工業用途。例如,木賊類植物的莖富含二氧化矽,其堅硬的質地使其成為古代工匠用來拋光金屬或木材的天然工具。

無種子維管植物的保護狀況

儘管無種子維管植物在全球分佈廣泛,但某些物種由於棲息地的破壞、氣候變遷以及人類活動的影響,正面臨著生存威脅。特別是在熱帶雨林或濕地等生態敏感地區,這類植物的棲息地常常因為農業開發、森林砍伐或城市化而受到破壞。

為了保護無種子維管植物,全球各地的自然保護區和植物園已經展開了保育行動。例如,一些瀕危的蕨類植物物種被引入到人工繁育和移地保育計劃中,以確保它們能夠在適宜的環境下存續下去。此外,生態修復和濕地保護措施也在幫助恢復無種子維管植物的自然棲息地。

無種子維管植物作為地球上最早的一類維管植物,不僅見證了植物演化的重要階段,也對維持地球生態系統的穩定性作出了重要貢獻。

種子植物是現代植物界中最為成功的植物類群之一,它們佔據了全球大部分的陸地生態系統。種子植物的成功在於它們擁有一種獨特的生殖機制——種子,這使得它們能夠在不同環境中繁衍生息,並且能夠抵禦惡劣的環境條件。種子植物包括兩大類群:裸子植物(Gymnosperms)和被子植物(Angiosperms),這兩類植物在生物多樣性、生態功能以及經濟價值方面都發揮了關鍵作用。

種子的基本結構與功能

種子是種子植物的生殖單位,它在生物演化中提供了許多優勢。種子的基本結構包括三個部分:胚、儲存組織和種皮。胚是未來植物體的幼苗,包含了莖、根和葉的早期發育結構。儲存組織提供了胚在萌發過程中所需的養分,而種皮則是一層保護層,能夠抵禦外部環境的傷害。

種子的功能主要是保護胚不受乾旱、寒冷和其他不利環境條件的影響。種子能夠在環境條件不適合時保持休眠狀態,這大大提高了種子植物的生存機會。當環境條件變得適合時,種子能夠迅速萌發,發展成為新的植物體。此外,種子的結構還有助於種子的傳播,許多植物依靠風、動物、水流等方式傳播種子,這使得它們能夠在更廣泛的地區擴散。

裸子植物與被子植物的區別

種子植物可分為兩大類:裸子植物和被子植物。這兩類植物在種子的形成方式、花卉結構以及繁殖策略上存在顯著差異。

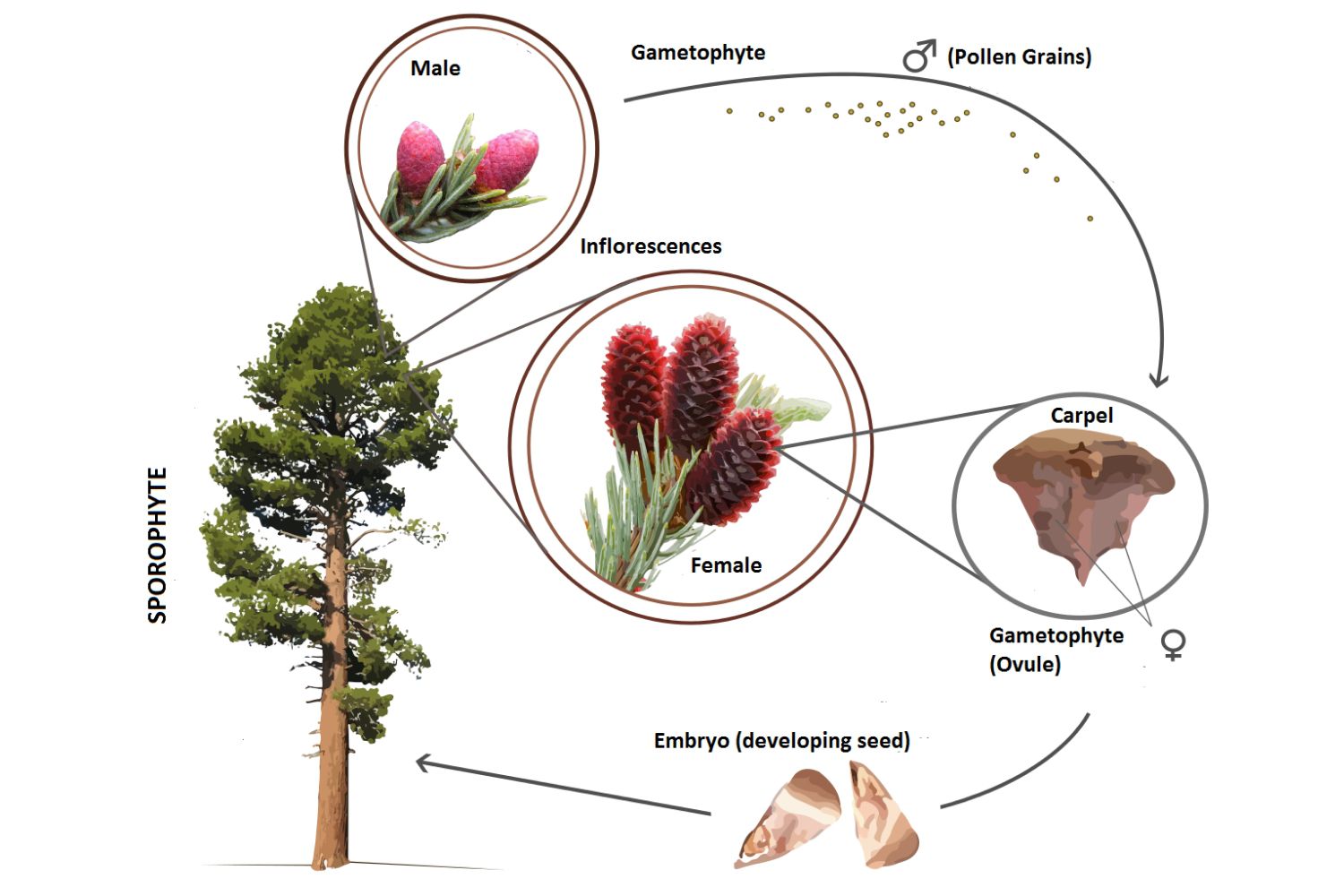

裸子植物的種子不包裹在果實內,而是裸露於鱗片狀的結構上。裸子植物主要包括松柏類植物(Conifers)、銀杏類(Ginkgo)、蘇鐵類(Cycads)等。這些植物大多數是木本植物,能夠形成大型的樹木。裸子植物的生殖結構是毬果,其中雄毬果產生花粉,雌毬果則負責接受花粉並最終形成種子。裸子植物的受精過程依賴風媒傳播,這使得它們的生殖效率較低,然而它們通常生長在不利的環境條件下,如寒冷或乾旱地區,並具有很強的環境適應能力。

被子植物是目前地球上種類最多的植物類群,其種子被包裹在果實內,這提供了額外的保護。被子植物的另一大特徵是具有花卉,這些花卉負責植物的生殖過程。被子植物的生殖過程通常涉及到動物傳粉,這大大提高了它們的生殖效率。被子植物不僅具有更複雜的生殖結構,其生活型態和生態適應性也更加多樣化。被子植物包括草本植物、灌木、喬木以及藤本植物等,幾乎遍佈各種陸地生態系統。

種子植物的演化歷程

種子植物的演化是植物界的一個重要里程碑,它們在約3億年前的石炭紀首次出現,並在古生代後期的二疊紀逐漸取代了以蕨類植物為主的無種子維管植物。早期的種子植物主要是裸子植物,這些植物的出現標誌著植物界對乾旱環境的一次重大適應。種子的出現使得植物不再依賴於水來完成受精過程,這對於陸地植物的擴展至關重要。

被子植物則在約1.4億年前的中生代晚期首次出現,並迅速成為地球上最為成功的植物類群。被子植物的快速擴展得益於其高效的傳粉和繁殖機制。與裸子植物相比,被子植物的花卉和果實結構使得它們能夠利用動物進行傳粉和種子傳播,這提高了它們的生殖成功率並促進了物種多樣性的擴展。

種子植物的生態角色

種子植物在現代生態系統中扮演著不可或缺的角色。首先,作為主要生產者,種子植物通過光合作用將太陽能轉化為化學能,並為生態系統中的其他生物提供能量。大多數陸地生態系統的食物鏈都以種子植物為基礎,無論是草原、森林還是濕地,植物的初級生產能力決定了生態系統的生物多樣性和穩定性。

其次,種子植物在全球氣候調節中也發揮著重要作用。通過光合作用,植物吸收二氧化碳並釋放氧氣,這對於減緩全球變暖有積極的作用。森林,尤其是熱帶雨林和針葉林,儲存了大量的碳,這些碳儲存在樹木的生物量和土壤中,成為了地球重要的碳匯。

此外,種子植物還對水循環和土壤保持有重大影響。樹木和其他大型植物的根系能夠深入土壤,幫助固定土壤顆粒,防止水土流失。植物葉片的蒸騰作用有助於水分從土壤中進入大氣,並促進水循環。

種子植物的多樣性與適應性

種子植物表現出高度的多樣性和適應性,這使得它們能夠在各種不同的生態環境中生存。從極地的寒冷地區到熱帶雨林的濕熱環境,種子植物都能夠找到適合自己的生態位。這種高度的適應性來自於它們在結構和功能上的多樣性。

被子植物的花卉形態和繁殖機制在這方面發揮了關鍵作用。花卉的形狀、顏色、香味等特徵能夠吸引特定的授粉者,如昆蟲、鳥類或哺乳動物,這樣的專一性授粉使得被子植物能夠更加高效地進行繁殖,並避免與其他植物競爭。同樣,果實的形狀和構造有助於種子的傳播,某些果實會被動物食用並經過消化系統後排出,而其他果實則可能依賴風力、水流或重力來傳播種子。

裸子植物的適應性主要體現在其耐寒和抗旱的能力上。許多裸子植物能夠在嚴寒的高山地區或乾旱的沙漠環境中生長。這些植物的針狀葉片和厚重的角質層幫助它們減少水分蒸發,而其深根系則能夠從地下深處汲取水分。

種子植物的經濟與文化價值

種子植物在人類的日常生活中具有重要的經濟和文化價值。農業、林業和園藝等行業都依賴於種子植物的多樣性。從糧食作物如稻米、小麥和玉米,到水果和蔬菜如蘋果、葡萄和番茄,這些被子植物是全球人類食品供應的基礎。裸子植物中的松樹和杉樹等則提供了重要的木材資源,用於建築、造紙和家具製造等行業。

種子植物也在醫藥領域有著廣泛的應用。許多重要的藥物都是從植物中提取的,例如阿司匹林最早是從柳樹的樹皮中提取的,紫杉醇則來自於紫杉,並用於抗癌治療。現代醫藥研究不斷發現新的植物化學成分,這些成分可能具有抗炎、抗病毒、抗氧化等特性,對於人類健康的改善具有巨大潛力。

文化上,種子植物在世界各地的宗教、藝術和習俗中都佔有重要地位。許多文化將植物視為生命的象徵,並且在祭祀、慶典或婚禮等儀式中使用。例如,橄欖樹在地中海文化中象徵著和平與繁榮,而蓮花則在東方文化中象徵著純潔與精神提升。

種子植物的保護與挑戰

雖然種子植物在地球上高度繁盛,但它們仍然面臨多種威脅,包括棲息地破壞、氣候變遷、過度開發以及入侵物種的影響。森林砍伐、農業擴張和城市化導致大量植物棲息地的喪失,許多珍稀物種因此面臨滅絕的危機。

氣候變遷是另一個重大威脅,全球氣溫上升、降雨模式改變以及極端天氣事件的增加,都對許多種子植物的生存構成挑戰。特別是在高山或極地等環境中生長的裸子植物,由於適應性有限,它們的生存空間正逐漸縮小。

為了應對這些挑戰,許多國家和國際組織已經展開了植物保護工作。自然保護區、植物園以及種子庫等機構致力於保護珍稀植物的多樣性。植物學家也在進行種子植物的遺傳研究,以了解不同物種對環境變化的反應,並嘗試透過人工繁育和生態修復來恢復受損的生態系統。

而言,種子植物作為現代植物界中最重要的類群之一,其在生態、經濟和文化方面的貢獻是無可估量的。它們的多樣性和適應性使得它們能夠繁衍於全球各地,並且在人類文明的發展中扮演了至關重要的角色。

種子植物的進化是植物界一個重要的里程碑,標誌著植物從依賴水的繁殖方式向更為複雜、適應性更強的陸地生存策略轉變。種子的出現,為植物提供了高度保護的繁殖結構,使其能夠在乾燥、寒冷或其他不利的環境中生存,並且更有效地在地球上擴展分佈。種子植物的進化過程包含了從早期的裸子植物到後來被子植物的出現,這一過程是植物適應陸地生活的一個巨大進步。

早期的種子植物與裸子植物的出現

最早的種子植物出現在約3億年前的泥盆紀晚期,這是地球植物界的一個重大變革。早期的植物,如蕨類植物,依賴於水來完成繁殖,尤其是受精過程。然而,隨著環境的變遷,地球上出現了更多的乾旱區域,這些植物必須發展出新的繁殖機制,以適應缺乏水源的環境。

最早的種子植物就是裸子植物(Gymnosperms),它們的主要特徵是種子裸露,沒有包覆在果實中。這些裸子植物很快在石炭紀和二疊紀時期的乾燥氣候下取得了巨大的進化成功。裸子植物的種子具有堅固的種皮,這能夠有效保護胚不受環境中的乾燥或極端氣候的影響,並且在條件適宜時萌發。

裸子植物的出現代表了植物對環境變遷的高度適應能力。它們的生殖過程不再依賴於水,而是通過風媒傳播花粉,這使得它們能夠在距離水體較遠的地方繁殖。裸子植物包括幾個重要的類群,如松柏類(Conifers)、銀杏類(Ginkgo)、蘇鐵類(Cycads)和買麻藤類(Gnetophytes),它們共同構成了當時地球上的主要植物群落。

裸子植物的繁盛與適應

裸子植物在二疊紀和三疊紀達到繁盛,尤其是在乾燥的環境中,如針葉林或沙漠邊緣,裸子植物的適應性非常突出。這些植物通常具有針狀或鱗片狀的葉片,這樣的形態能夠減少水分的蒸發。葉片上的角質層也能夠有效阻止水分流失,這使得裸子植物能夠在惡劣的環境條件下生存。

松柏類植物是現存最為多樣化的裸子植物類群之一,它們能夠形成大面積的針葉林,尤其是在北半球的寒冷地區。松柏類植物的毬果結構特別適應風媒傳粉,毬果中的鱗片開合可以調節種子的釋放時機,這使得它們能夠更靈活地應對環境變化。

蘇鐵類植物則具有非常古老的形態特徵,葉片常呈羽狀排列,並且其生長速度相對緩慢。這類植物主要分佈於熱帶和亞熱帶地區,儘管它們在地質歷史上非常成功,但現今的蘇鐵類物種數量已大幅減少,成為了瀕危植物。

銀杏類植物是植物界中的“活化石”,銀杏樹是唯一存活至今的銀杏門(Ginkgophyta)成員。它們擁有獨特的扇形葉片和裸露的種子,具有很強的抗污染和抗病蟲害能力,這使得它們成為許多城市綠化的理想選擇。

買麻藤類植物則展示出一些介於裸子植物和被子植物之間的過渡性特徵,這些植物的繁殖機制相對複雜,並且在某些方面顯示出與被子植物相似的形態特徵,這使得它們在植物進化史上具有特殊的地位。

被子植物的崛起

約在白堊紀(約1.4億年前),被子植物(Angiosperms)首次出現,並且在短時間內迅速擴展成為地球上最具優勢的植物類群。與裸子植物相比,被子植物的最大區別在於它們的種子被包裹在果實中,這提供了額外的保護和傳播機制。果實的演化為種子植物的繁殖策略帶來了巨大的突破,它們能夠通過吸引動物來幫助種子的傳播,這大大提高了種子的傳播效率。

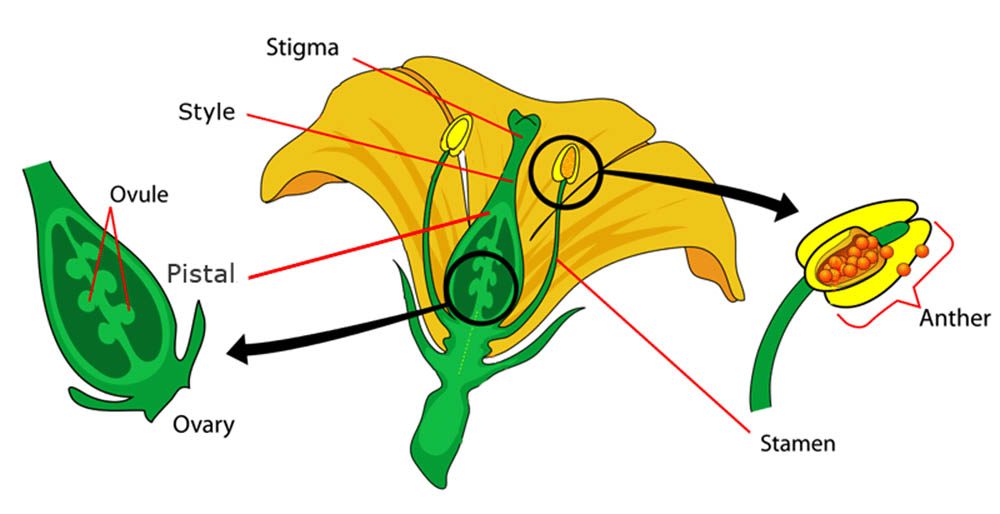

被子植物的另一個重要創新是花的出現。花是一種高度專門化的生殖結構,能夠通過各種方式吸引授粉者,如昆蟲、鳥類和哺乳動物。這一點與裸子植物的風媒傳粉方式形成了鮮明的對比,被子植物通過與動物的協同進化,大大提高了其繁殖成功率。

被子植物的成功還體現在其形態和生態適應性上。被子植物的葉片形狀、大小和功能多樣,能夠適應從熱帶雨林到乾燥沙漠的各種環境。它們的根系結構也更加複雜,能夠有效地吸收水分和養分,並且在土壤中建立穩定的結構。這使得被子植物能夠在短時間內迅速取代裸子植物,成為地球上最為繁盛的植物類群。

被子植物的多樣化與生態成功

被子植物的多樣化是地球生物史上最引人注目的現象之一。從草原到森林、濕地到沙漠,被子植物無處不在。這類植物不僅適應了各種不同的環境條件,還在植物-動物互動中發揮了關鍵作用。

花卉的多樣性是被子植物成功的關鍵因素之一。花的顏色、形狀、香味等特徵吸引了各類授粉者,特別是昆蟲。在進化過程中,被子植物與授粉者發展出了互利共生的關係,這不僅促進了植物的繁殖,也推動了動物的多樣性。蜜蜂、蝴蝶、鳥類等動物通過傳播花粉,幫助植物完成受精過程,而這些動物也從植物中獲得食物,這種互動成為了生態系統中不可或缺的一部分。

果實的演化同樣推動了被子植物的成功。果實能夠保護種子,並通過不同的方式進行傳播。許多被子植物依賴動物進食果實後將種子排出,這樣種子能夠被帶到新的地點進行生長。此外,某些果實能夠通過風力或水流傳播,使得植物能夠在更廣泛的區域擴散。

被子植物的根系和莖部也表現出高度的多樣性。許多被子植物發展出了強大的支撐系統,能夠形成高大的樹木,而其他植物則適應了草本結構,能夠快速生長和繁殖。這些結構上的適應使得被子植物能夠在競爭激烈的生態系統中占據優勢地位。

種子植物在古生代與中生代的轉變

種子植物的演化過程見證了古生代向中生代的過渡,這一過程與當時地球環境的劇烈變遷密切相關。在石炭紀晚期,地球上氣候變得更加乾燥,許多早期的植物群落,如大型蕨類植物和石松類植物,逐漸被種子植物取代。這一時期的氣候變遷對植物的適應能力提出了更高的要求,而種子的出現為植物提供了更強的生存保障,尤其是在季節變化劇烈或水源稀缺的地區。

裸子植物在這一階段獲得了長足的發展,形成了大量的針葉林和其他裸子植物群落。這些植物不僅能夠適應乾燥的氣候,還在地質史上留下了大量的植物化石,包括今天的煤炭資源。

然而,隨著被子植物的崛起,裸子植物逐漸失去了優勢。儘管裸子植物仍然在現代的某些生態系統中占據重要地位,如北半球的針葉林和高山地區,但被子植物的多樣性和適應性使得它們在大多數生態環境中占據了主導地位。

種子植物的演化對生態系統的影響

種子植物的進化對全球生態系統的結構和功能產生了深遠的影響。首先,種子的出現使得植物能夠在更廣泛的環境條件下生存,這推動了植物的全球分佈。種子植物不再局限於靠近水體的區域,反而能夠在乾旱、寒冷或貧瘠的土壤中建立穩定的群落。

其次,種子植物的演化促進了生態系統的複雜性。被子植物和動物之間的互動成為了生態系統中的重要組成部分。傳粉者和果實傳播者的多樣性不僅影響了植物的繁殖方式,也塑造了整個生態系統的結構。這種複雜的食物網和互利共生關係使得生態系統能夠更好地應對環境變遷。

此外,種子植物的多樣化為地球上的生物多樣性創造了更多的棲息環境。森林、草原、濕地和荒漠等各種生態系統中,種子植物構建了豐富的生態結構,這些結構為其他生物提供了食物、棲息地和庇護。

種子植物的未解之謎與研究前景

儘管種子植物的演化歷程已經取得了許多重要發現,但仍有許多未解之謎。尤其是被子植物的快速多樣化現象,科學家仍在探索其背後的機制。一些研究表明,基因重組和多倍體化(polyploidy)可能在被子植物的快速擴散中發揮了關鍵作用,但具體的基因機制和生態因素仍有待進一步研究。

通過現代基因技術和化石研究,科學家們正在揭開種子植物進化歷程中的更多細節,這些研究不僅有助於理解植物的演化過程,還對當代生態保育、農業改良和氣候變遷應對具有重要意義。

裸子植物(Gymnosperms)是一群非常古老的種子植物,與被子植物不同,它們的種子沒有被包覆在果實內,而是裸露於鱗片或毬果上。這類植物在植物進化史中占有重要地位,因為它們代表了植物從依賴水繁殖向完全陸生繁殖的一個重大演化進步。裸子植物不再需要依賴水來完成受精過程,這使它們能夠在乾燥、寒冷等多變的環境中生存繁衍。裸子植物的進化歷史非常悠久,最早可以追溯到約3億年前的石炭紀晚期。今天的裸子植物主要包括松柏類(Conifers)、蘇鐵類(Cycads)、銀杏類(Ginkgoes)和買麻藤類(Gnetophytes)。

裸子植物的基本特徵

裸子植物之所以被稱為“裸子”,是因為它們的種子是裸露的,沒有像被子植物那樣包覆在果實內。這些植物的種子通常生長在鱗片狀的結構上,這些鱗片形成毬果或其他結構,負責保護種子和促進傳播。裸子植物的另一大特徵是它們的傳粉方式。大部分裸子植物依賴風來傳播花粉,這種方式與被子植物的動物傳粉方式相比效率較低,但在寒冷或乾燥的環境中,風媒傳播反而更加有效。

裸子植物通常是木本植物,並且多數能夠生長成為大型的樹木。它們的葉片結構適應了多種惡劣環境,尤其是松柏類植物的針狀或鱗片狀葉片,這些葉片可以有效減少水分蒸發,這使得裸子植物能夠適應乾旱或寒冷的地區。裸子植物的葉片表面還覆蓋著一層厚厚的角質層,這也進一步減少了水分的流失。

裸子植物的演化歷史

裸子植物的演化歷史可以追溯到泥盆紀晚期和石炭紀早期,當時地球上的氣候開始變得更加乾燥,這對依賴水完成繁殖的植物構成了巨大挑戰。裸子植物的出現標誌著植物在繁殖過程中不再完全依賴於水,而是通過風媒傳播花粉,完成受精。這一點使得裸子植物能夠在更為乾燥的環境中成功生存和繁衍。

裸子植物在石炭紀和二疊紀之間達到繁盛,尤其是在二疊紀末期,當時的裸子植物成為了地球上占主導地位的植物群。隨後,在中生代的侏羅紀和白堊紀早期,裸子植物仍然占據著主導地位,形成了大規模的森林。這些森林不僅為當時的恐龍等動物提供了棲息地和食物,也在全球碳循環中扮演了重要角色。

隨著被子植物的出現和擴展,裸子植物逐漸失去了主導地位。然而,裸子植物在某些特殊的環境中仍然占據重要位置,如高山、寒冷的針葉林以及乾旱的沙漠邊緣。

裸子植物的主要類群

裸子植物分為四大類群:松柏類(Conifers)、蘇鐵類(Cycads)、銀杏類(Ginkgoes)和買麻藤類(Gnetophytes)。這四個類群在形態特徵、生態適應和繁殖方式上各具特色。

松柏類 (Conifers)

松柏類植物是現今最為繁盛的裸子植物類群,廣泛分佈於全球的高緯度和高山地區,尤其是在寒冷的針葉林區域,松柏類植物幾乎形成了單一優勢種的生態系統。這一類植物包括松樹、冷杉、雪松、紅杉等。它們的葉片通常呈現針狀或鱗片狀,這種葉片能夠有效減少水分的蒸發,同時厚重的角質層也能夠幫助植物抵禦嚴酷的環境條件。

松柏類植物的生殖結構是毬果,雄毬果負責產生花粉,雌毬果則負責接受花粉並最終形成種子。當花粉被風傳播至雌毬果後,花粉管會伸入胚珠中,完成受精過程。受精後,種子會在毬果中發育成熟,最終隨著毬果開裂而釋放到外部環境中。

蘇鐵類 (Cycads)

蘇鐵類植物是一類非常古老的植物,曾在中生代達到繁盛,至今仍保留了許多原始特徵。這些植物的外形類似棕櫚,擁有大型的羽狀葉片,但它們實際上與棕櫚植物並無親緣關係。蘇鐵類植物通常生長在熱帶和亞熱帶地區,對高溫和乾旱環境具有很強的適應能力。

蘇鐵類植物的繁殖方式與松柏類植物類似,也依賴風媒傳粉,但某些蘇鐵類植物的花粉傳播還可能依賴昆蟲進行。蘇鐵類植物的種子通常較大,並且被堅硬的外殼保護,這使得它們能夠在惡劣的環境中生存。

銀杏類 (Ginkgoes)

銀杏類植物在現代只剩下唯一的一個存活物種——銀杏樹,它被稱為“活化石”,因為它自中生代以來幾乎沒有發生顯著的形態變化。銀杏樹具有獨特的扇形葉片,並且能夠在各種惡劣環境下生存,對空氣污染和土壤貧瘠等條件有很強的耐受力。

銀杏樹是雌雄異株植物,這意味著它們的雄性和雌性生殖結構生長在不同的個體上。雄性植株產生花粉,雌性植株則形成胚珠,花粉通過風力傳播至雌性植株的胚珠上完成受精過程。銀杏樹的種子外層有一層肉質的種皮,這層種皮具有強烈的氣味,因此在城市中種植銀杏通常只選擇雄性植株。

買麻藤類 (Gnetophytes)

買麻藤類植物是一類相對特殊的裸子植物,它們具有許多介於裸子植物和被子植物之間的特徵。這一類植物的代表包括買麻藤、麻黃和百歲蘭等。這些植物在形態上顯示出多樣性,例如麻黃具有細長的綠色莖,而百歲蘭則具有巨大的葉片,這些葉片能夠在乾旱環境下存活數十年。

買麻藤類植物的繁殖機制與其他裸子植物相似,但它們在某些方面顯示出與被子植物類似的特徵,如其受精過程中可能涉及雙受精現象。這類植物的特殊性使得它們在植物進化研究中具有重要的地位。

裸子植物的生態適應

裸子植物在漫長的進化過程中,展現出了高度的生態適應能力。首先,它們的種子結構使得植物能夠在乾旱或寒冷的環境中生存。種子的堅硬外殼提供了有效的保護,並且可以在適宜的環境條件下保持休眠,這種機制極大提高了種子植物的生存率。

其次,裸子植物的葉片結構在水分保持方面也非常有效。針葉或鱗片狀葉片能夠減少表面積,從而降低水分蒸發。同時,葉片表面的角質層進一步阻止水分流失,這使得裸子植物能夠在乾旱或寒冷的環境中保持良好的水分平衡。

此外,裸子植物的根系結構也有助於它們在惡劣環境中生存。許多裸子植物發展出深根系,能夠深入土壤中尋找水源,這對於乾旱地區的植物尤為重要。這些深根系還有助於固定土壤,防止水土流失,尤其是在高山或乾旱區域。

裸子植物的生態功能

裸子植物在現代生態系統中扮演著多重角色,尤其是在北半球的寒冷地區和高山地區,裸子植物形成了大片的針葉林。這些針葉林是全球碳循環中的重要組成部分,能夠通過光合作用吸收大量的二氧化碳,並將其儲存在植物體內和土壤中。針葉林還對氣候調節具有重要作用,它們能夠影響局部氣候條件,如降低氣溫和增加降雨。

此外,裸子植物還為多種動物提供棲息地和食物來源。針葉林中的樹木為鳥類、哺乳動物和昆蟲提供了庇護和繁殖場所,而松果、種子等植物器官則是許多動物的重要食物來源。在某些生態系統中,裸子植物甚至是特定物種生存的關鍵,例如紅杉森林中的某些鳥類和哺乳動物。

裸子植物的經濟與文化價值

裸子植物在經濟和文化領域也具有重要價值。松柏類植物是全球林業的重要資源,松木、杉木等樹種的木材被廣泛應用於建築、造紙和家具製造等行業。這些木材質地堅硬、耐用,且容易加工,因此在世界各地受到青睞。

銀杏樹在東亞地區有著悠久的栽培歷史,其種子可以食用,葉片則被用作中草藥,具有改善血液循環、抗氧化等功效。銀杏樹還常被種植於城市中,因其抗污染能力強,能夠有效淨化空氣。

蘇鐵類植物則在園藝中具有一定的觀賞價值,因為它們外形古樸而優美,經常被用作庭園植物。此外,某些蘇鐵類植物的葉片和種子在某些文化中還具有特殊的宗教或象徵意義。

裸子植物的保護與挑戰

儘管裸子植物在許多生態系統中占據重要地位,但某些物種正面臨著生存威脅。森林砍伐、氣候變遷以及生態系統的破壞使得許多裸子植物的棲息地受到影響。特別是在熱帶和亞熱帶地區,蘇鐵類植物因棲息地喪失而瀕臨滅絕。

此外,氣候變遷導致的全球溫度升高也對某些裸子植物物種構成威脅。松柏類植物的適應能力使它們能夠在寒冷的環境中生存,但隨著全球變暖,它們的棲息地範圍逐漸縮小,並且面臨與被子植物的競爭壓力。

為了保護裸子植物,許多國家已經設立了保護區,並且進行了大規模的植樹造林活動。科學家們還在進行裸子植物的遺傳研究,以了解這些植物如何應對環境變化,並探索新的保護方法。

被子植物(Angiosperms)是目前地球上最為繁盛、種類最多且最具多樣性的植物類群。被子植物的顯著特徵是其種子被包覆在果實內,這為種子提供了額外的保護和傳播機制。與裸子植物不同,被子植物擁有花這一複雜的生殖結構,並且高度依賴動物來進行傳粉,這使得它們能夠快速適應各種環境條件,並在生態系統中占據主導地位。被子植物不僅在全球範圍內分佈廣泛,從熱帶雨林到極地地區,從草原到沙漠,它們也在人類生活的各個方面發揮著重要作用。

被子植物的基本特徵

被子植物的成功在於其多樣化的形態和繁殖機制。首先,被子植物具有專門的生殖結構——花。花不僅是被子植物繁殖的核心結構,還在與動物的互利共生中發揮了關鍵作用。被子植物的花包含了雌雄生殖器官,雄蕊負責產生花粉,而雌蕊則接受花粉,最終發育成為種子。花卉的多樣性,包括形狀、顏色和香味,使得被子植物能夠吸引各種授粉者,這極大地提高了它們的繁殖效率。

此外,被子植物的種子被包覆在果實中。果實的功能不僅僅是保護種子,還能促進種子的傳播。不同類型的果實有助於不同的傳播方式,果實可以通過動物進食後排出、隨風或水流傳播,這使得被子植物能夠迅速擴散到不同的地理區域和環境中。這種高度適應性的種子傳播機制是被子植物繁盛的重要原因。

被子植物的維管組織(包括木質部和韌皮部)非常發達,這使得它們能夠高效地輸送水分和養分,支持大型植物體的生長。木質部能夠將水和無機鹽從根部運輸到葉片,而韌皮部則將光合作用產生的養分輸送到全株。這種結構支持了被子植物在高度、體積和生態適應性方面的顯著進步。

被子植物的演化與多樣性

被子植物的起源約在1.4億年前的白堊紀時期。儘管被子植物的具體起源仍然是科學界研究的熱點,但現有的化石證據顯示,早期的被子植物主要是小型、草本或灌木狀植物,它們的繁殖結構相對簡單,但仍具有現代被子植物的一些基本特徵。

被子植物的多樣性是它們繁盛的另一個關鍵因素。被子植物能夠適應各種不同的生態環境,從水生環境到旱生環境,從寒冷的高山到乾燥的沙漠,被子植物都能找到適合自己生長的生態位。這種多樣性與它們靈活的繁殖方式密切相關。

在進化過程中,被子植物與動物之間形成了高度專門化的互利共生關係。被子植物的花卉結構演化出來以吸引特定的授粉者,例如昆蟲、鳥類和哺乳動物。這種專門化的互動提高了授粉效率,並促進了被子植物的繁殖成功率。同時,動物也從植物中獲得食物,特別是花蜜和果實,這樣的互動形成了生態系統中的重要一環。

被子植物根據其種子葉數目被分為單子葉植物(Monocots)和雙子葉植物(Dicots)。單子葉植物的種子只含有一片子葉,它們的葉片通常是平行脈,如稻、麥、百合等。雙子葉植物的種子含有兩片子葉,葉脈多呈網狀,如玫瑰、橡樹、豆類等。這兩大類群的植物形態、生理結構和生態適應能力都有顯著的差異,使得被子植物在不同的生態系統中具備強大的競爭優勢。

被子植物的繁殖機制

被子植物的繁殖機制是其進化成功的核心因素。首先,花是被子植物繁殖的基本單位,並且被設計得高度適應於吸引授粉者。雄蕊產生的花粉通過風、動物或水流的傳播進入雌蕊的柱頭。許多被子植物與動物發展出共生關係,特別是在授粉過程中,昆蟲、鳥類甚至哺乳動物成為它們的重要授粉者。

這樣的動物傳粉方式大大提高了授粉的準確性,這與裸子植物主要依靠風媒傳粉的效率相比具有明顯優勢。被子植物的花卉結構還可以進一步演化以適應特定的授粉者。例如,有些花卉形狀專門為蜂類、蝴蝶或鳥類設計,使得這些動物能夠更有效地訪花並促進花粉傳播。

被子植物的雙受精現象是另一項進化上的重要創新。在雙受精過程中,兩個精子分別與卵細胞和另一個核進行融合,產生胚和胚乳。這一過程不僅確保了胚的發育,也為胚提供了儲存養分的胚乳,這使得被子植物的種子在萌發過程中具有更高的存活率。

果實與種子的傳播

果實是被子植物的另一個顯著特徵,它保護著種子並幫助種子的傳播。果實的多樣性極為豐富,包括漿果、核果、莢果、翅果等。這些果實不僅在形態上有很大的差異,它們的傳播方式也各有不同。一些果實通過動物的消化系統傳播,動物吃下果實後將種子排出,從而達到種子的遠距離傳播目的。其他果實則依靠風力、水流甚至爆裂等方式來進行種子的散播。

果實的出現大大提高了種子的傳播效率和範圍。許多果實與動物之間發展出了互利共生關係,動物因為果實的味道或營養價值而取食,並在消化過程中無意間幫助植物將種子傳播至新的生長地點。這種高效的傳播方式使得被子植物能夠快速擴散到不同的生態環境中,並在全球範圍內取得演化上的成功。

被子植物的生態功能

被子植物在全球生態系統中占據著重要地位,無論是在陸地還是淡水生態系統中,它們都是主要的生產者。通過光合作用,被子植物將太陽能轉化為化學能,並為食物鏈的其他層次提供能量。草原、森林、濕地等生態系統的穩定運行都依賴於被子植物的初級生產能力。

此外,被子植物還在碳循環、水循環等全球生態過程中發揮著關鍵作用。它們能夠吸收大氣中的二氧化碳,並將其儲存在生物量中,這有助於減少溫室氣體的積累。被子植物還能通過蒸騰作用促進水分從土壤進入大氣,從而調節局部和全球的水循環。

被子植物的根系對土壤的穩定性也有重要貢獻。它們的根系能夠防止土壤侵蝕,並促進土壤中的養分循環。尤其是在熱帶雨林和草原等生態系統中,被子植物的根系為其他植物和動物提供了生存的基礎。

被子植物的經濟與文化價值

被子植物在人類生活的各個領域中具有不可估量的經濟和文化價值。首先,農業的基礎完全建立在被子植物之上,世界上大多數的糧食作物,如稻米、小麥、玉米、馬鈴薯等,都是被子植物。這些作物為全球人口提供了主要的食物來源。同時,許多水果和蔬菜,如蘋果、香蕉、番茄、胡蘿蔔等,也是被子植物的重要產物。

在工業上,被子植物提供了各種原材料,例如棉花、黃麻等天然纖維用於紡織工業,橡膠樹提供天然橡膠,還有大量的木材被用於建築、紙張製造和家具製造。許多植物也為製藥工業提供了重要的化學成分,例如阿司匹林最早是從柳樹皮中提取的,而某些植物中的生物活性化合物則具有抗癌、抗炎和抗病毒等作用。

被子植物在文化和宗教中的地位也不容忽視。在許多文化中,特定的花卉和植物被視為生命、愛情或精神的象徵。例如,玫瑰象徵著愛情,橄欖樹象徵著和平,蓮花在東方文化中象徵著純潔和精神的提升。這些象徵意義使得被子植物在藝術、文學和宗教儀式中具有重要地位。

被子植物的保護挑戰

儘管被子植物是全球生態系統中最具多樣性和繁盛的植物類群,但它們仍面臨許多威脅。棲息地的破壞是主要威脅之一。森林砍伐、城市化、農業擴展和工業活動導致了大量被子植物的棲息地被破壞,特別是在熱帶雨林等生物多樣性豐富的地區,這種破壞對全球生態系統產生了深遠的影響。

氣候變遷也是另一個嚴峻挑戰。全球變暖、降雨模式的改變和極端天氣事件的增加對被子植物的生長和繁殖構成威脅。許多植物物種對於溫度和水分的變化高度敏感,這導致了某些物種的分佈範圍縮小,甚至可能滅絕。

此外,外來物種入侵也對當地的被子植物群落構成威脅。某些引入的外來植物會與本地物種競爭資源,或者引發生態系統的失衡,進而導致本地物種的減少甚至消失。

被子植物作為地球上最具多樣性和適應性的植物類群,其成功來自於它們高度進化的繁殖機制、多樣化的形態結構以及與動物的互利共生關係。它們不僅在全球生態系統中扮演著重要角色,為地球上的生物提供了能量和棲息地,也在人類的經濟、文化和日常生活中具有極大的價值。然而,隨著人類活動和氣候變遷帶來的影響,被子植物的保護和可持續利用已成為全球面臨的重大挑戰。

種子植物在全球生態系統中扮演著關鍵角色,其影響範圍涵蓋生態、經濟、文化等多個層面。它們不僅是陸地生態系統中的主要生產者,還透過其獨特的繁殖機制和高度多樣化的形態,為其他生物提供了食物、庇護和棲息環境。此外,種子植物在氣候調節、水土保持、碳循環等生態過程中起著至關重要的作用。從人類的角度來看,種子植物是糧食供應、工業資源以及文化象徵的核心部分,因此其角色在生態系統和人類社會中都是不可或缺的。

種子植物作為初級生產者的核心角色

在生態系統中,種子植物作為初級生產者,透過光合作用將太陽能轉化為化學能,並為食物鏈中的其他生物提供基礎養分。光合作用是種子植物最基本的生理功能,它們吸收二氧化碳並釋放氧氣,這一過程不僅為地球上的動物提供了氧氣,還減少了大氣中的二氧化碳濃度,有助於控制全球氣候變遷。

草原、森林、濕地等多種生態系統中,種子植物是構建這些環境的基礎。草原中的禾本科植物如稻、麥和玉米,是全球糧食供應的主要來源,並且這些植物在其生態系統中支持了大量草食性動物及其捕食者。森林生態系統中的樹木,尤其是熱帶雨林和針葉林中的大樹,則提供了多層次的生態位,支持各種動物、昆蟲和微生物的生存。

此外,種子植物的初級生產功能還促進了全球生物多樣性的維持。植物能夠將太陽能儲存在其組織內,並為其他生物提供直接或間接的能量來源。植物作為草食性動物的食物來源,進而構建了捕食者、消費者和分解者的複雜食物網。這些食物網中,種子植物提供的能量是每一個生物鏈條運行的基礎。

氣候調節與碳循環的關鍵參與者

種子植物在全球氣候調節中發揮著不可替代的作用。植物通過光合作用吸收大氣中的二氧化碳,並將其固定在生物質內。特別是大型樹木,如熱帶雨林中的闊葉樹和針葉林中的松柏類植物,能夠吸收大量的碳,這些植物儲存了全球碳庫中相當大的一部分。種子植物的這一功能對於減緩全球變暖具有重要意義。

同時,種子植物也參與了碳循環的多個階段。當植物死亡或掉落的樹葉、枝幹等被微生物分解時,碳會重新釋放到大氣中。然而,一部分有機碳會進入土壤中長期儲存,這有助於穩定土壤結構並促進土壤健康。森林、草原等生態系統的健康運行,都依賴於種子植物對碳循環的參與。

針葉林中的裸子植物,特別是在高緯度地區,如加拿大、俄羅斯的大片針葉林,構成了全球碳儲存的重要部分。這些地區的寒冷氣候和較慢的分解速度,使得大量有機碳得以長期儲存在土壤中,形成了穩定的碳庫。

水土保持與環境保護

種子植物的根系對於維持土壤穩定性至關重要。植物根系能夠緊密抓住土壤顆粒,防止土壤被水流或風力沖刷。這在防止水土流失、減少侵蝕風險以及維護水體健康方面發揮了重要作用。在山坡、河岸和其他容易受到侵蝕的地區,植物根系的固定作用尤其明顯。

森林中的樹木,特別是熱帶雨林,能夠通過蒸騰作用將土壤中的水分釋放到大氣中,這不僅促進了區域內的水循環,還對全球氣候系統產生了影響。例如,亞馬遜雨林被稱為“地球之肺”,其蒸騰作用影響了南美洲乃至全球的降雨模式。

種子植物還能夠調節水體質量。濕地生態系統中的植物,如蘆葦、莎草,能夠過濾水體中的污染物,這些植物的根系和莖部結構能夠吸收或分解有害物質,幫助維護水體的清潔度。這種天然的“過濾系統”對於城市和農業區域的水質保護至關重要。

種子植物與生物多樣性的關聯

種子植物提供了多樣化的棲息環境,支持了全球範圍內大量動植物物種的生存。森林、草原、濕地等生態系統中的植物群落為各種動物提供了食物、棲息地和庇護。特別是在熱帶雨林中,層層疊疊的樹冠、藤蔓和地表植被為不同生態位的生物提供了豐富的生活環境。動物、昆蟲、微生物等與植物之間形成了複雜的互利共生關係,例如,植物提供花蜜和果實,昆蟲則負責傳播花粉,這樣的互動促進了物種的繁衍和生態系統的穩定性。

此外,種子植物的多樣性對於維持生物多樣性至關重要。植物的多樣性為不同動物提供了多樣化的食物來源,進而支持了更多種類的消費者和捕食者。植物的多樣化還意味著不同的植物物種能夠適應不同的環境條件,這有助於減少環境變化對生態系統的破壞性影響。例如,在乾旱環境中,耐旱性植物如仙人掌和多肉植物提供了當地生物所需的水分和養分,而在濕潤的森林環境中,藤本植物和蕨類植物能夠在低光環境下繁衍,為下層動物提供了棲息場所。

經濟價值與人類社會的依賴

種子植物在人類經濟活動中占據了核心地位。首先,農業的基礎完全建立在種子植物上,全球大部分的糧食作物,如小麥、稻米、玉米、大豆等,都是種子植物。這些作物不僅是人類的主要食物來源,還為飼養牲畜、製造燃料和工業原料提供了基礎。特別是經過育種改良的農作物,能夠適應不同的氣候條件和農業技術需求,這使得全球農業產量得以持續增長。

此外,種子植物還提供了豐富的工業原材料。木材是全球建築業和家具製造的主要材料,尤其是來自針葉樹的木材因其強度和耐用性而廣泛應用於建築、紙張製造和家具生產。棉花、黃麻等植物纖維在紡織業中具有重要地位,橡膠樹提供的天然橡膠廣泛應用於輪胎、醫療設備和消費品生產。

藥用植物也是種子植物經濟價值的重要體現。許多現代藥物,如阿司匹林、青黴素、紫杉醇等,都是從植物中提取的。這些植物中的化學成分具有抗炎、抗癌、抗病毒等多種醫療效用,推動了現代醫藥研究的發展。藥用植物的多樣性使得科學家能夠不斷發現新的藥物,這對於全球健康事業具有深遠的影響。

文化與宗教象徵中的種子植物

種子植物在不同文化和宗教中有著深遠的象徵意義。許多植物被賦予了特殊的文化意涵,並在宗教儀式、民間傳統和藝術作品中得到了廣泛應用。橄欖樹在地中海地區被視為和平與繁榮的象徵,蓮花在東方文化中象徵著純潔與靈性升華,而玫瑰則是西方文化中愛情和美麗的象徵。

在許多宗教中,種子植物還被視為神聖的象徵。印度教中,菩提樹與佛教有著密切聯繫,因為佛祖據說是在菩提樹下悟道。基督教中,伊甸園中的生命樹則象徵著永生與神聖。這些宗教象徵表達了人類對於自然、生命和精神世界的理解,並使植物成為文化和宗教信仰的重要組成部分。

種子植物在生態保育中的重要性

種子植物的保護與保育對於全球生態系統的穩定和人類社會的可持續發展至關重要。隨著森林砍伐、城市化、農業擴張等人類活動的加劇,許多重要的種子植物棲息地正在迅速消失,特別是在熱帶雨林等生物多樣性高度集中的地區。這不僅威脅到植物物種的生存,也影響到依賴這些植物的動物和人類群體。

氣候變遷是種子植物面臨的另一個重大挑戰。全球氣溫上升、降雨模式的改變和極端天氣事件的增加,對於種子植物的生存構成了威脅。某些植物對於氣候條件具有高度的敏感性,特別是在高山、極地等特殊生態系統中,這些植物的消失將會對當地的生態系統產生不可逆轉的影響。

因此,科學家和政策制定者正在積極推動植物保護的措施,包括建立自然保護區、實施植樹造林計劃以及推動環境教育等。種子植物的多樣性不僅是地球生態系統的基礎,也是未來人類可持續發展的關鍵。因此,保護這些植物資源對於全球的生態和社會穩定至關重要。