永續社 www.epa.url.tw 林雨莊

永續社 www.epa.url.tw 林雨莊

生殖系統是動物體內負責繁殖和延續物種的重要系統。透過生殖系統,動物能夠產生生殖細胞,並進行有性繁殖。這一過程涉及兩個主要步驟:配子的產生和受精。生殖系統不僅在生殖過程中發揮核心作用,還在性別特徵發育和性激素調節中扮演關鍵角色。

動物的生殖系統可分為雄性生殖系統和雌性生殖系統。雄性和雌性生殖系統各自負責產生精子和卵子,這些配子透過複雜的生殖過程結合,形成受精卵。之後,受精卵會經過多次細胞分裂,發育成胚胎,最終形成完整的生物體。

雄性生殖系統的核心器官是睪丸。睪丸位於陰囊中,主要功能是產生精子和分泌雄性激素睾酮。精子的形成過程稱為精子生成,這一過程發生在睪丸內的曲細精管中。精子生成完成後,精子會儲存在附睪中,待其成熟後再經輸精管進入射精管。當性興奮發生時,精子會與來自前列腺和精囊等腺體的分泌物混合,形成精液,這些分泌物提供精子所需的養分和保護,並幫助精子在女性生殖道中移動。射精過程中,精液通過尿道排出體外,進入女性的生殖道內,精子在此尋找卵子,進行受精。

雄性生殖系統的另一個重要功能是睾酮的分泌。睾酮是主要的雄性激素,負責促進男性性徵的發育,如體毛增長、聲音變粗和肌肉發達等。它還在精子生成和性慾調節中起關鍵作用。睾酮的分泌受下丘腦和腦下垂體的調控,當血液中的睾酮濃度過低時,腦下垂體會分泌促性腺激素,促進睪丸產生更多的睾酮。

雌性生殖系統的核心器官是卵巢,卵巢負責產生卵細胞和分泌雌激素及黃體激素。卵細胞的生成過程稱為卵子生成,這一過程從女性胚胎期開始,卵巢中已經存在數百萬個初級卵母細胞,但每個月僅有一顆卵子在排卵期間釋放。排卵是指成熟卵子從卵巢釋放,並進入輸卵管的過程。卵子在輸卵管中等待受精,若在排卵後的數日內沒有與精子結合,卵子最終會被排出體外。

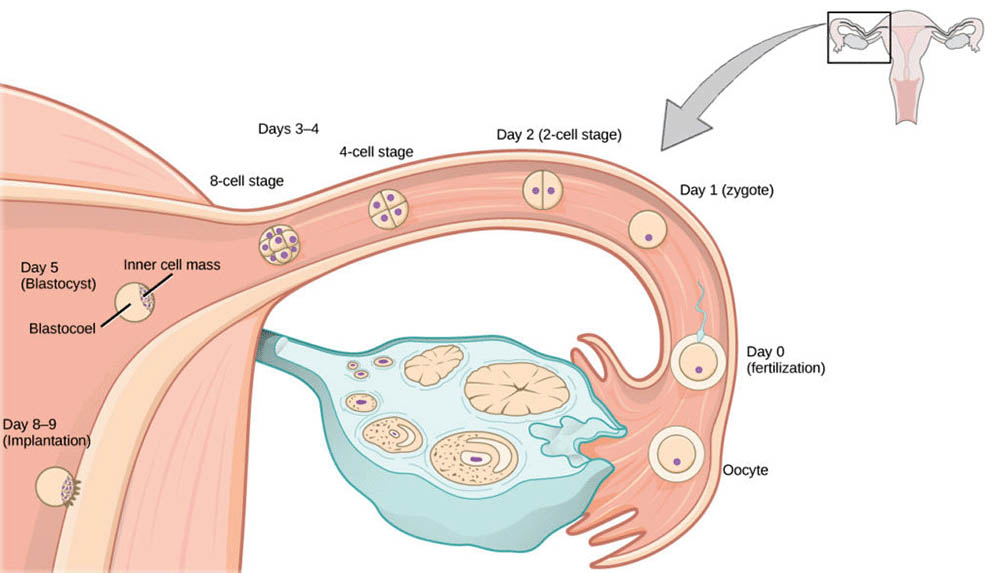

如果精子成功進入女性生殖道,並在輸卵管中與卵子結合,則受精會發生。受精卵隨後會沿著輸卵管移動至子宮,在此進行著床,開始胚胎的發育。子宮內膜是胚胎著床的理想環境,它為胚胎提供了豐富的營養支持,並隨著胚胎發育逐漸變厚。

月經週期是女性生殖系統中的重要過程,它由激素調控,通常持續約28天。月經週期可以分為三個主要階段:濾泡期、排卵期和黃體期。濾泡期中,卵泡在卵巢中發育,同時雌激素分泌增加,刺激子宮內膜增厚,為可能的胚胎著床做準備。排卵期是卵子釋放的時期,這一過程通常發生在月經週期的第14天左右。黃體期中,釋放卵子的卵泡轉化為黃體,分泌黃體激素,進一步促進子宮內膜的維持。如果受精沒有發生,黃體逐漸退化,激素水準下降,子宮內膜脫落,從而引發月經。

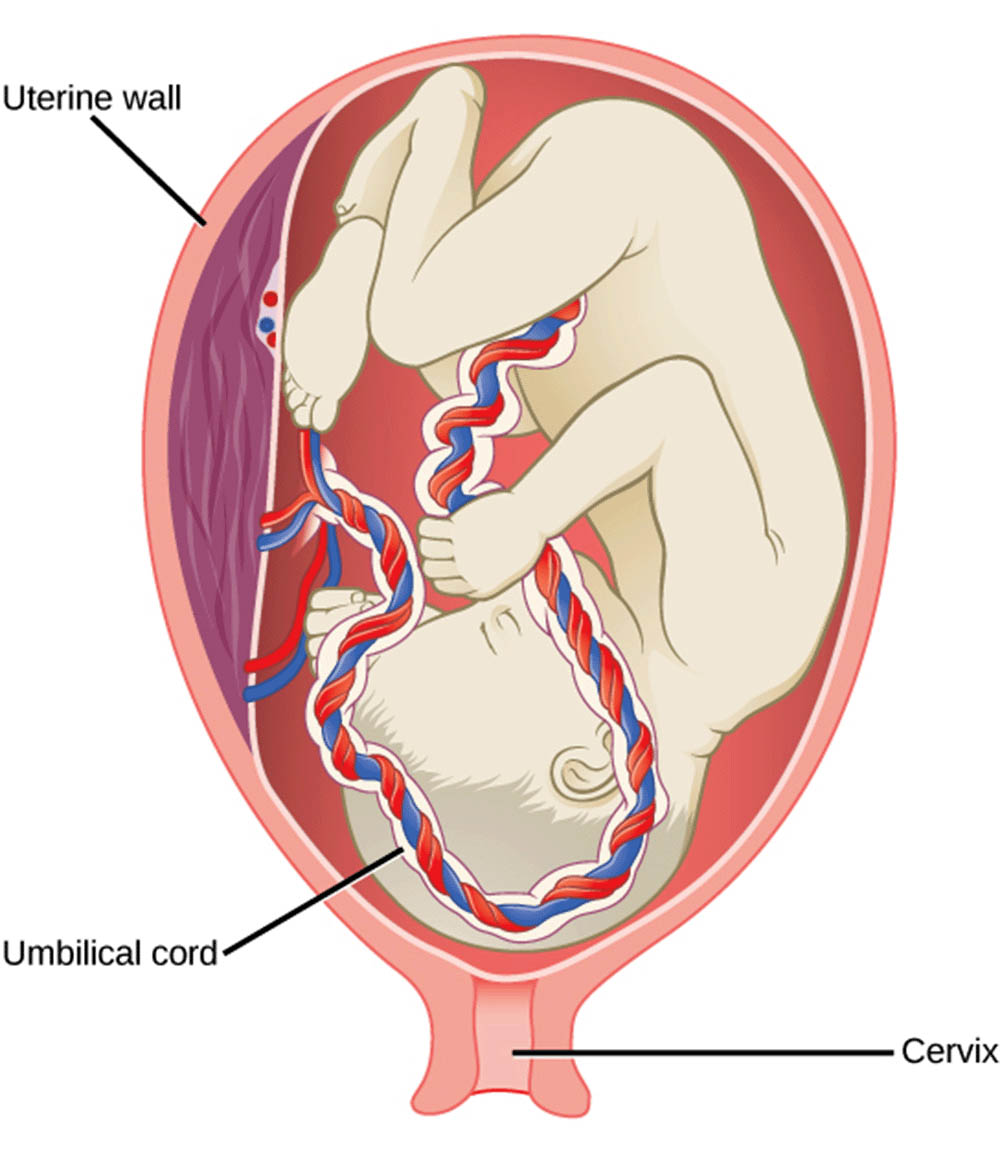

在懷孕期間,胚胎會在子宮內發育,直到足夠成熟進行分娩。懷孕期間,女性體內的激素水準大幅變化,特別是雌激素和黃體激素,它們促進子宮和乳房的變化,為即將到來的分娩和哺乳做準備。分娩過程由催產素調控,這種激素會促使子宮收縮,幫助胎兒通過產道分娩。

生殖系統的調節由下丘腦、腦下垂體和性腺之間的反饋回路控制。下丘腦釋放促性腺激素釋放激素,刺激腦下垂體分泌促黃體生成素和促卵泡生成素,這些激素分別作用於卵巢和睪丸,促進雌激素、黃體激素和睾酮的生成。這些性激素不僅負責調節月經週期、精子生成和生殖過程,還影響全身的生理功能,包括骨骼密度、肌肉質量和情緒等。

除基本的繁殖功能外,生殖系統還與動物的性別分化密切相關。動物在胚胎發育過程中會依據性染色體的組合形成不同的性別。性別分化由性激素主導,這些激素促進了男性或女性生殖器官的發育,以及與性別相關的次性徵,如體毛、聲音變化等。

生殖系統的功能失調會導致多種健康問題,如不孕症、性激素不平衡、前列腺疾病或卵巢囊腫等。因此,生殖健康不僅涉及繁殖能力,還關係到整體健康和身心平衡。

生殖系統對於生命的延續和物種的繁衍至關重要。它不僅確保個體基因的傳遞,還維持了生物多樣性和進化的動力。生殖系統的重要性體現在多個方面:

首先,從生物學角度來看,生殖是生命的基本特徵之一。通過生殖,生物體能夠產生後代,確保基因的傳遞和物種的延續。這一過程不僅維持了物種的存在,還為遺傳變異和自然選擇提供了基礎,推動了生物的進化。生殖系統的功能直接影響著物種的適應能力和長期生存。

其次,生殖系統與個體發育密切相關。在人類和許多高等動物中,生殖系統不僅負責產生配子(gametes),還參與調節整個生命週期的重要階段。例如,青春期的到來伴隨著生殖系統的成熟,這一過程涉及複雜的激素變化,影響身體各個系統的發育。了解生殖系統的功能有助於我們更好地理解個體發育的過程和機制。

從醫學角度來看,生殖健康是整體健康的重要組成部分。生殖系統的疾病不僅影響生育能力,還可能對個體的身心健康產生深遠影響。例如,生殖系統腫瘤、性傳播疾病、不孕不育等問題都是當代醫學面臨的重要挑戰。深入研究生殖系統有助於開發新的診斷和治療方法,改善人類的生活質量。

生殖系統還與內分泌系統密切相關,參與調節體內多種生理過程。例如,性激素不僅影響生殖功能,還參與調節代謝、骨密度、心血管功能等多個方面。了解生殖系統的功能有助於我們更全面地認識人體的生理調節機制。

在社會和文化層面,生殖系統的研究涉及諸多倫理和法律問題。例如,輔助生殖技術(assisted reproductive technologies)的發展引發了關於生命倫理的討論;避孕方法的普及則影響了社會結構和人口政策。這些問題的討論和解決需要建立在對生殖系統深入理解的基礎之上。

生殖系統的研究還為進化生物學提供了重要的研究對象。不同物種的生殖策略反映了它們適應環境的方式,研究這些策略有助於我們理解生物多樣性的形成機制。例如,有性生殖和無性生殖的比較研究揭示了遺傳多樣性在生物進化中的重要作用。

在生態學領域,生殖系統的功能直接影響種群動態和群落結構。繁殖率、性比例、生殖周期等因素都是生態學研究的重要參數。了解這些參數有助於預測和管理野生動物種群,對生物多樣性保護具有重要意義。

對於人類社會而言,生殖健康教育是公共衛生的重要組成部分。了解生殖系統的功能和保健知識有助於預防疾病,促進個人和社會的健康。例如,性教育可以幫助青少年了解自身的生理變化,做出負責任的決定。

生殖系統的研究還推動了醫學技術的進步。例如,體外受精(in vitro fertilization)技術的發展為不孕症患者帶來了希望;產前診斷技術的進步則有助於及早發現和干預遺傳性疾病。這些技術的發展不僅改善了個人生活,還推動了醫學科學的整體進步。

此外,生殖系統的研究對農業和畜牧業具有重要的應用價值。通過了解動植物的生殖機制,人們可以開發出更高效的育種技術,提高農作物產量和家畜繁殖效率。這對於解決全球糧食安全問題具有重要意義。

生殖系統的重要性體現在生物學、醫學、社會學等多個領域。深入研究生殖系統不僅有助於我們理解生命的本質,還能為解決諸多實際問題提供科學依據。隨著科技的進步和社會的發展,生殖系統研究將繼續在人類知識體系中占據重要地位。

生殖是生物體繁衍後代的過程,是維持物種延續的關鍵機制。生物界中存在多種生殖方法,每種方法都有其獨特的特點和優勢,適應於不同的生存環境和生態位。這些生殖方法可以大致分為兩大類:無性生殖和有性生殖。

無性生殖是一種不需要配子融合的生殖方式,通常由單一親本產生遺傳上完全相同的後代。這種生殖方式在原核生物、許多單細胞真核生物以及一些多細胞生物中普遍存在。無性生殖的主要優點是能夠快速增加種群數量,特別是在資源豐富或環境穩定的情況下。然而,由於後代與親本基因組相同,這種方式限制了遺傳變異的產生,可能降低種群適應環境變化的能力。

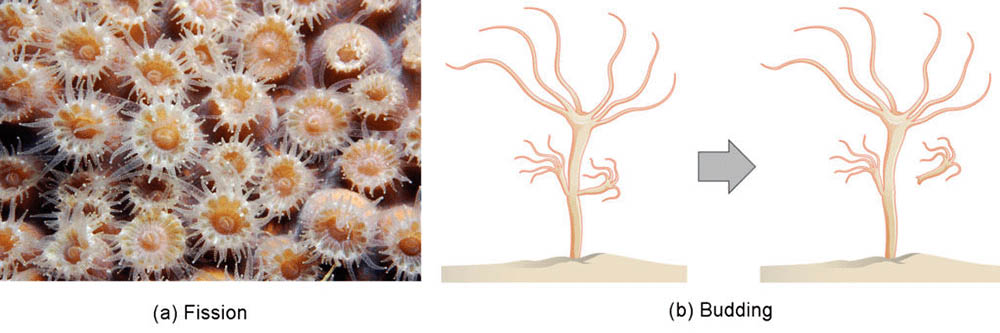

無性生殖的形式多樣,包括分裂生殖、出芽生殖、孢子生殖等。分裂生殖常見於單細胞生物,如變形蟲和草履蟲,親代細胞通過有絲分裂或無絲分裂分裂成兩個或多個子細胞。出芽生殖在酵母菌和水螅等生物中常見,親體表面長出小芽,逐漸發育成為新個體。孢子生殖則常見於真菌和蕨類植物,通過產生單倍體孢子來繁衍後代。

此外,某些植物還具有營養繁殖的能力,如馬鈴薯通過塊莖、草莓通過匍匐莖、百合通過鱗莖等方式進行繁殖。這種方式在園藝和農業中被廣泛應用,用於快速繁殖優良品種。

有性生殖是另一種主要的生殖方式,涉及兩個配子的融合過程。這種方式在多細胞真核生物中最為普遍,也存在於一些單細胞生物中。有性生殖的核心是減數分裂和受精作用,通過這兩個過程,生物體能夠產生遺傳多樣性的後代。

減數分裂是有性生殖中的關鍵步驟,它能將雙倍體細胞的染色體數目減半,形成單倍體的配子。在減數分裂過程中,同源染色體會進行交叉互換,這大大增加了基因重組的機會,為產生遺傳變異提供了重要機制。

受精作用則是兩個單倍體配子結合形成新的雙倍體合子的過程。在動物中,這通常涉及雄性精子和雌性卵子的融合。而在植物中,則包括雄配子與雌配子的結合。受精不僅恢復了物種的染色體數目,還進一步增加了後代的遺傳多樣性。

有性生殖的一個重要特點是產生遺傳變異豐富的後代。這種變異為自然選擇提供了原材料,有利於物種適應環境變化和進化。然而,有性生殖也有其缺點,如需要尋找配偶、能量消耗較大等。

在自然界中,許多生物採用了結合無性生殖和有性生殖的策略,稱為世代交替。這種生殖方式在植物界尤為常見,如蕨類植物和苔蘚植物。在世代交替中,生物體在有性生殖的配子體世代和無性生殖的孢子體世代之間交替,既能享受無性生殖的快速繁殖優勢,又能通過有性生殖維持遺傳多樣性。

某些生物還發展出了特殊的生殖方式,如孤雌生殖(parthenogenesis)。這種方式下,未受精的卵細胞直接發育成新個體,常見於某些昆蟲、爬行動物和魚類。孤雌生殖可視為無性生殖和有性生殖之間的過渡形式,它既保留了卵細胞的遺傳變異潛力,又不需要雄性參與。

雌雄同體(hermaphroditism)是另一種特殊的生殖策略,個體同時具有雌性和雄性生殖器官。這種策略在某些無脊椎動物(如蛞蝓和蚯蚓)和一些魚類中存在。雌雄同體可以增加交配的機會,特別是在種群密度低或個體活動能力有限的情況下。

在植物界,還存在自花授粉和異花授粉兩種主要的有性生殖方式。自花授粉是同一朵花的花粉授粉於自身的柱頭,這種方式可以確保在缺乏傳粉者或鄰近個體的情況下仍能進行繁殖。然而,長期的自花授粉可能導致近交衰退。異花授粉則是不同個體間的花粉交換,這種方式可以增加遺傳多樣性,但需要依賴風力、昆蟲等外部因素進行傳粉。

值得注意的是,某些生物能夠根據環境條件靈活切換不同的生殖方式。例如,水蚤在正常條件下進行有性生殖,但在不利環境中會轉向孤雌生殖。這種生殖策略的靈活性使得生物能夠更好地適應變化的環境。

在微生物世界中,還存在一些獨特的遺傳物質交換方式,如細菌的接合作用(conjugation)。這種過程中,一個細菌通過特殊的結構(如性毛)將部分遺傳物質轉移給另一個細菌。雖然這不是典型的生殖過程,但它為細菌提供了基因交換的機會,增加了遺傳多樣性。

隨著科技的發展,人類也開發出了一些人工輔助生殖技術,如體外受精(in vitro fertilization)、人工授精(artificial insemination)等。這些技術為不孕不育患者提供了新的希望,同時也引發了一系列倫理和法律問題。

在生態學研究中,不同生物的生殖策略對於理解種群動態和進化過程至關重要。例如,r策略和K策略的生殖模式反映了生物對環境的不同適應。r策略物種傾向於產生大量後代,但對每個後代的投資較少;而K策略物種則產生較少的後代,但對每個後代的投資較多。

此外,某些生物還發展出了特殊的生殖行為和適應。例如,海馬中雄性懷孕的現象;袋鼠等有袋動物的特殊育幼方式;以及某些寄生蟲複雜的生活史等。這些獨特的生殖策略反映了生物對特定生態位的適應,也為我們研究生殖系統的演化提供了寶貴的素材。

人類的生殖方法雖然在生物學上屬於有性生殖,但其社會和文化意義遠遠超出了純粹的生物學範疇。人類的生殖涉及複雜的社會關係、倫理考量和法律規範。例如,生育控制、代孕、基因篩選等議題都引發了廣泛的社會討論。

總之,生殖方法的多樣性反映了生物界適應不同環境和生存策略的結果。每種生殖方法都有其特定的優勢和局限性,共同構成了豐富多彩的生命繁衍圖景。深入理解這些生殖方法不僅有助於我們認識生命的本質,也為解決實際問題如農業生產、瀕危物種保護等提供了重要的理論基礎。

無性生殖是一種不需要配子融合的生殖方式,在生物界中廣泛存在。這種生殖方式通常由單一親本產生遺傳上完全或幾乎完全相同的後代。無性生殖的重要性體現在其能夠快速增加種群數量,特別是在資源豐富或環境穩定的情況下。

在原核生物中,無性生殖是主要的繁殖方式。細菌通過二分裂(binary fission)進行繁殖,這個過程中,細菌的DNA首先複製,然後細胞膜向內生長,最終將細胞分為兩個大小相等的子細胞。這種方式能夠在短時間內產生大量的後代,使細菌能夠迅速適應並佔據適宜的生態位。

古細菌雖然在結構上與細菌有所不同,但其無性生殖的基本過程與細菌相似。值得注意的是,某些極端環境中的古細菌,如嗜熱菌,已經發展出了特殊的無性生殖機制,以適應高溫等極端條件。

在真核微生物中,無性生殖的形式更為多樣。例如,酵母菌可以通過出芽(budding)方式繁殖。在這個過程中,母細胞表面形成一個小突起,逐漸長大並發育成為一個新的細胞。這種方式既保證了遺傳物質的準確傳遞,又能夠快速產生新個體。

原生動物的無性生殖方式也非常豐富。例如,變形蟲和草履蟲等可以通過二分裂繁殖,類似於細菌的過程。而一些多核原生動物,如鞭毛蟲,則可以通過多分裂(multiple fission)產生多個子細胞。這種多樣性反映了原生動物在不同生態位中的適應策略。

在多細胞生物中,無性生殖的形式更加複雜和多樣。水螅是研究無性生殖的經典模型生物之一。水螅可以通過出芽方式產生新個體,在其體壁上形成小芽,最終發育成完整的個體並脫離母體。這種方式使水螅能夠在適宜條件下快速增加種群數量。

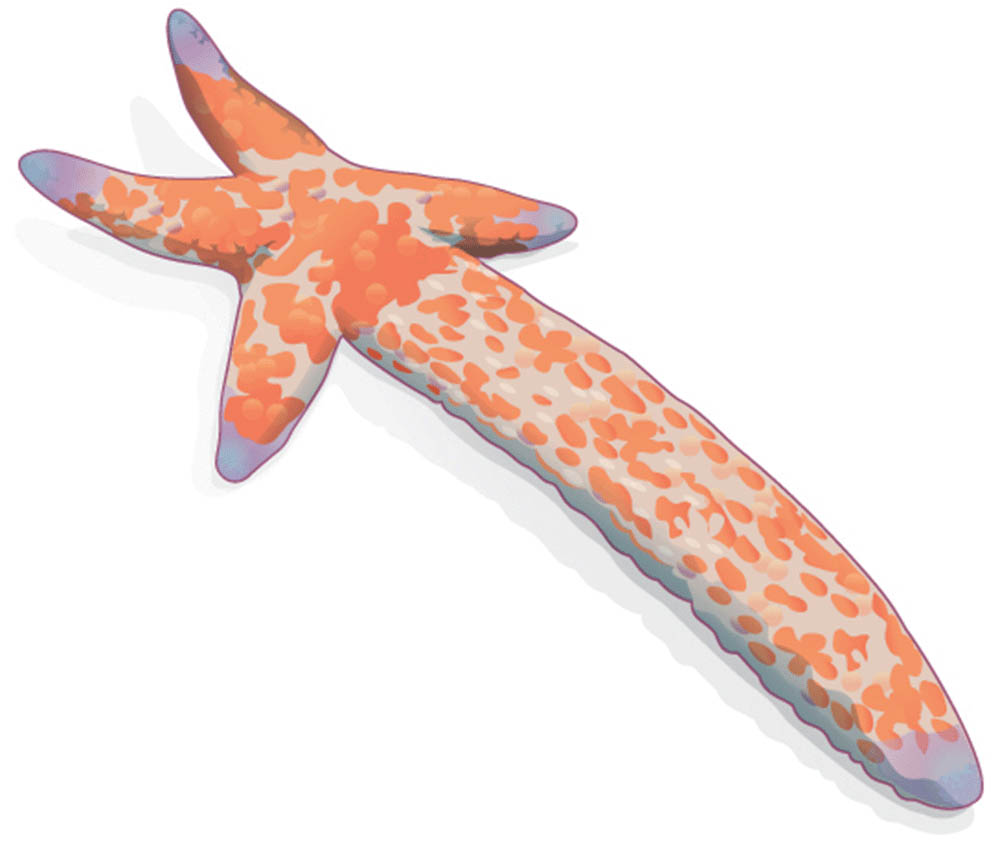

海星的再生能力是無性生殖的另一個有趣例子。某些種類的海星能夠通過斷臂再生(arm regeneration)的方式繁殖。當海星的一條手臂斷裂時,不僅斷臂能夠再生出新的海星,原有的海星也能夠再生出新的手臂。這種能力在生態系統中具有重要的生存意義。

在植物界,無性生殖更為普遍和多樣。許多植物具有營養繁殖(vegetative propagation)的能力,即通過營養器官產生新個體。例如,草莓通過匍匐莖(stolon)繁殖,新的植株在匍匐莖的節上形成。馬鈴薯則通過地下莖(tuber)繁殖,每個芽眼都能發育成新的植株。這些方式使植物能夠在原地擴張,形成大片的克隆群落。

球莖(bulb)和鱗莖(bulbil)是另外兩種常見的植物無性繁殖結構。百合和洋蔥通過球莖繁殖,而有些植物如虎耳草則可以在葉片邊緣產生小型的鱗莖,這些鱗莖脫落後能夠發育成新的植株。這種繁殖方式不僅能夠產生大量後代,還能夠幫助植物度過不利的環境條件。

蘚苔植物的無性生殖方式也很特別。它們可以通過產生特殊的無性繁殖體(gemmae)來繁衍。這些繁殖體是小型的多細胞結構,能夠脫離母體並發育成新的個體。這種方式使蘚苔植物能夠在潮濕的環境中迅速擴張。

在農業和園藝中,人類廣泛利用植物的無性繁殖能力。扦插(cutting)、壓條(layering)和嫁接(grafting)等技術都是基於植物的無性繁殖特性。這些方法不僅能夠快速繁殖優良品種,還能夠保持母本的遺傳特性,對於果樹、觀賞植物的栽培具有重要意義。

某些真菌的無性生殖方式也值得關注。許多真菌可以通過產生孢子(spore)進行無性繁殖。這些孢子通常由菌絲體產生,可以通過風、水或動物傳播到新的環境中發芽生長。這種繁殖方式使真菌能夠快速佔據新的生態位,也是某些植物病原菌傳播的重要途徑。

在動物界,單性生殖(parthenogenesis)是一種特殊的無性生殖方式。在這種情況下,未受精的卵細胞直接發育成新個體。蚜蟲是單性生殖的典型代表,在生長季節可以連續多代通過單性生殖快速增加種群數量。某些蜥蜴和鳥類也能夠進行單性生殖,這種能力在某些情況下可以確保物種的延續。

值得注意的是,某些生物能夠根據環境條件在有性生殖和無性生殖之間切換。例如,輪蟲在正常條件下進行有性生殖,但在不利環境中會轉向單性生殖。這種策略的靈活性使得生物能夠更好地適應變化的環境。

無性生殖雖然能夠快速產生大量後代,但也存在一些局限性。最主要的問題是缺乏遺傳變異。由於後代與親本基因組相同或極其相似,這限制了種群適應環境變化的能力。在穩定環境中,這可能不是問題,但面對快速變化的環境或新的選擇壓力時,可能導致整個種群的滅絡。

此外,無性生殖也可能導致有害突變的積累。在有性生殖中,重組和獨立分配可以幫助清除有害突變,但在無性生殖中,這些機制缺失,可能導致所謂的「邁勒棘輪效應」(Muller's ratchet),即有害突變在種群中不可逆轉地積累。

然而,無性生殖也有其獨特的優勢。在某些情況下,保持成功適應的基因組可能比引入新的變異更有利。例如,在極端或特化的環境中,無性生殖可以幫助生物保持其適應性狀。

在生態學研究中,無性生殖對於理解種群動態具有重要意義。例如,某些入侵物種的成功可能部分歸功於其高效的無性繁殖能力。了解這些生物的繁殖策略有助於制定有效的控制措施。

在進化生物學領域,無性生殖提出了一些有趣的問題。例如,為什麼有性生殖在自然界如此普遍,而純粹的無性生殖相對罕見?這個問題被稱為「性的悖論」(paradox of sex),至今仍是研究的熱點。

在生物技術領域,無性生殖的原理被廣泛應用。例如,克隆技術本質上是一種人工的無性生殖。體細胞核轉移(somatic cell nuclear transfer)技術就是將體細胞核轉移到去核的卵細胞中,從而產生與供體細胞遺傳信息相同的個體。

無性生殖在某些生物的生活史中扮演著重要角色。例如,水母的生活史包括固著的水螅體階段和浮游的水母階段。水螅體可以通過出芽方式無性繁殖,而水母階段則進行有性生殖。這種生活史策略使得水母能夠在不同的生態位中最大化其繁殖成功率。

在微生物學研究中,無性生殖的特性被廣泛利用。例如,在細菌培養中,我們可以從單一菌落培養出遺傳一致的菌株。這種方法在微生物學研究、醫學診斷和生物技術產業中都有重要應用。

最後,值得一提的是,即使在主要依賴有性生殖的生物中,無性生殖也可能在特定情況下發生。例如,人類的單卵雙胞胎本質上是一種自然發生的無性生殖,兩個胚胎擁有完全相同的基因組。這種現象為研究基因和環境對表型的影響提供了獨特的機會。

有性生殖是生物界中一種廣泛存在的繁衍方式,其特點是通過兩個配子的融合來產生新的個體。這種生殖方式在多細胞真核生物中尤為普遍,但也存在於一些單細胞生物中。有性生殖的核心過程包括減數分裂和受精作用,這兩個過程共同確保了後代的遺傳多樣性。

減數分裂是有性生殖中的關鍵步驟。在這個過程中,diploid(雙倍體)細胞經過兩次連續的細胞分裂,產生四個haploid(單倍體)的配子。減數分裂的第一次分裂中,同源染色體會進行聯會和交叉互換,這大大增加了基因重組的機會。交叉互換過程中,同源染色體上的DNA片段相互交換,形成新的基因組合。這種機制是產生遺傳變異的重要來源之一,為自然選擇提供了原材料。

受精作用是有性生殖的另一個關鍵環節。在這個過程中,兩個haploid配子結合形成一個新的diploid合子。在動物中,這通常涉及雄性精子和雌性卵子的融合。而在植物中,則包括雄配子與雌配子的結合。受精不僅恢復了物種的染色體數目,還進一步增加了後代的遺傳多樣性。由於每個配子都攜帶獨特的基因組合,其融合產生的後代將擁有來自兩個親本的遺傳信息的獨特組合。

有性生殖的一個顯著特點是產生遺傳變異豐富的後代。這種變異主要來源於三個方面:減數分裂中的交叉互換、染色體的獨立分配,以及受精時配子的隨機結合。這三個過程共同作用,使得每個後代都擁有獨特的基因組合。這種遺傳多樣性為自然選擇提供了豐富的材料,有利於物種適應環境變化和長期進化。

在生態學角度來看,有性生殖具有多方面的優勢。首先,遺傳多樣性增加了種群對環境變化的適應能力。當面臨新的選擇壓力時,具有不同基因型的個體可能表現出不同的適應性,這增加了種群整體的生存機會。其次,有性生殖可以幫助清除有害突變。通過重組和獨立分配,有害突變可能被分離出去或與有益突變重組,這在一定程度上維護了種群的遺傳健康。

然而,有性生殖也存在一些成本。例如,需要尋找配偶、交配過程中的能量消耗、以及可能面臨的捕食風險等。此外,有性生殖還面臨著所謂的"二倍體成本"(two-fold cost of sex)。在理論上,一個能夠無性生殖的雌性個體可以產生兩倍於有性生殖個體的後代數量。這個問題被稱為"性的悖論"(paradox of sex),解釋為什麼有性生殖在自然界如此普遍一直是進化生物學研究的熱點。

在動物界,有性生殖的形式多種多樣。大多數動物採用配子型的分化,即產生大小和形態明顯不同的配子:小而活動的精子和大而靜止的卵子。這種配子分化被認為是對資源分配的一種權衡:精子數量多但體積小,增加了與卵子相遇的機會;而卵子體積大,攜帶豐富的營養物質,有利於胚胎早期發育。

某些動物還發展出了特殊的交配行為和生殖策略。例如,孔雀華麗的尾羽和鳥類的求偶歌聲都是性選擇的結果。這些特徵雖然可能降低個體的生存能力,但能夠增加交配成功的機會。另一方面,一些動物如鮭魚會進行大規模的洄游以回到出生地產卵,這種行為雖然消耗巨大,但可能增加了後代的生存機會。

在植物界,有性生殖過程更為複雜。被子植物的有性生殖涉及雙重受精(double fertilization)過程。在這個過程中,兩個精細胞分別與卵細胞和中央細胞結合,形成合子和胚乳。這種獨特的機制確保了種子中既有胚胎又有營養組織,增加了種子的生存和傳播能力。

植物的有性生殖還面臨著特殊的挑戰,如何實現花粉的傳播。風媒傳粉和昆蟲傳粉是兩種主要的策略。風媒植物通常產生大量的花粉,增加傳粉成功的機會。而昆蟲傳粉植物則進化出了各種吸引傳粉者的機制,如鮮艷的花色、香味和花蜜。這種植物與傳粉者之間的協同進化是生態學研究的重要課題。

真菌的有性生殖過程也很特別。許多真菌具有複雜的生活史,包括單倍體和雙倍體階段的交替。在某些真菌中,有性生殖涉及兩種不同的交配型(mating type)的融合,而不是典型的雌雄配子。這種機制增加了基因交流的機會,同時避免了自交。

在微生物世界中,即使是主要依賴無性生殖的生物,也經常具有某種形式的遺傳物質交換機制。例如,細菌的接合作用(conjugation)允許細菌之間直接轉移DNA。雖然這不是典型的有性生殖,但它提供了基因重組的機會,增加了遺傳多樣性。

有性生殖在生物多樣性的維持和物種形成中扮演著關鍵角色。通過產生遺傳變異豐富的後代,有性生殖為適應性進化提供了原材料。此外,有性生殖還可能促進物種形成過程。例如,在植物中,染色體加倍(polyploidy)事件後如果伴隨有性生殖,可能迅速導致新物種的形成。

在人類社會中,對有性生殖的研究不僅具有科學意義,還有重要的實際應用。例如,在農業育種中,了解作物的有性生殖機制有助於開發新的雜交品種。在醫學領域,對人類生殖生物學的深入理解為治療不孕不育提供了科學基礎。

然而,有性生殖也帶來了一些挑戰。例如,性傳播疾病的存在就是有性生殖的一個負面後果。此外,在一些物種中,尋找合適的交配對象可能消耗大量時間和能量,特別是在低密度種群中。

有性生殖還與生物的壽命和衰老過程密切相關。根據一些理論,衰老可能是有性生殖的一個副產品。因為自然選擇主要作用於繁殖年齡,所以在繁殖期後的基因表達可能不受嚴格控制,導致衰老相關的特徵積累。

在進化生物學研究中,有性生殖的起源和維持一直是熱點問題。目前的理論認為,有性生殖可能起源於原始的DNA修復機制。隨著時間的推移,這種機制逐漸演化為更複雜的重組過程,最終形成了我們今天所見的有性生殖。

有性生殖還為研究表觀遺傳學提供了獨特的機會。在有性生殖過程中,某些表觀遺傳標記會被清除,而另一些則會被保留。了解這個過程有助於我們理解基因表達調控和遺傳信息的代際傳遞。

最後,值得一提的是,有性生殖的機制在不同物種間存在顯著差異,反映了生物對特定環境的適應。例如,某些植物可以在同一個體上產生雄性和雌性配子(雌雄同株),而另一些則需要分開的雄株和雌株(雌雄異株)。這些差異不僅反映了生物的進化歷史,也為我們研究生殖策略的適應性提供了豐富的素材。

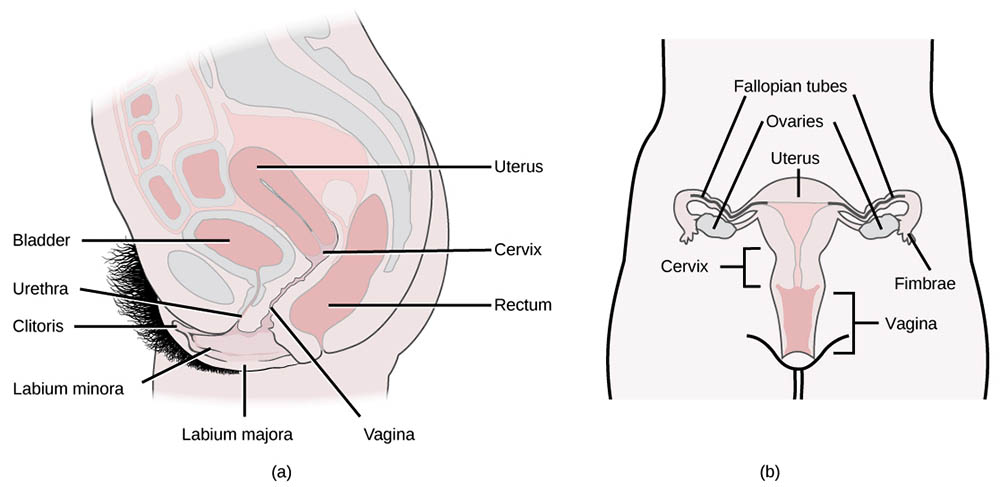

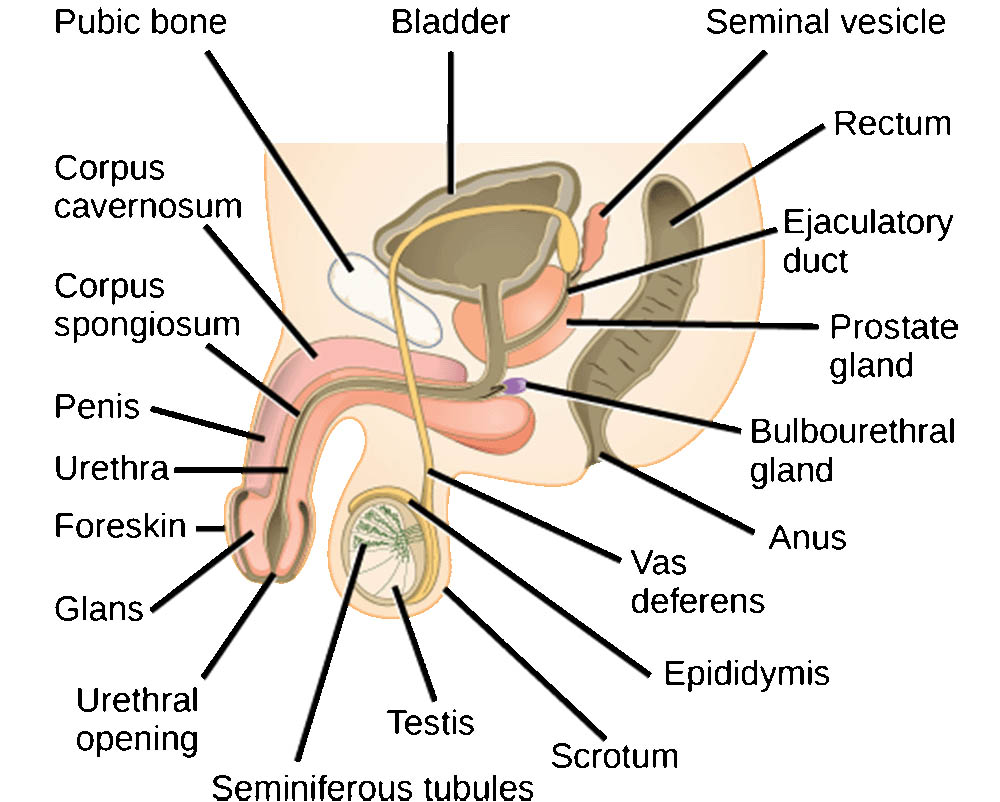

人類生殖解剖學是研究人體生殖系統結構和功能的重要分支。這一領域涵蓋了男性和女性生殖器官的解剖特徵、生理功能以及它們在生殖過程中的協同作用。了解人類生殖解剖學不僅對醫學診斷和治療至關重要,也是理解人類生殖生理學和發育生物學的基礎。

人類生殖系統的基本結構可以分為內生殖器和外生殖器。內生殖器主要負責產生和運輸生殖細胞,而外生殖器則主要參與交配過程。男性和女性的生殖系統在結構和功能上存在顯著差異,這些差異反映了兩性在生殖過程中的不同角色。

男性生殖系統的核心器官是睪丸(testis),它位於陰囊內,負責產生精子和男性激素。睪丸由眾多的精細管組成,精細管內進行精子發生過程。精子成熟後經由輸精管(vas deferens)運輸,最終通過尿道排出體外。除此之外,男性生殖系統還包括一些附屬腺體,如前列腺(prostate)和精囊(seminal vesicle),它們分泌構成精液的其他成分。

女性生殖系統的中心器官是卵巢(ovary),它負責產生卵子和女性激素。卵巢周期性地釋放成熟卵子,這個過程稱為排卵。排出的卵子進入輸卵管(fallopian tube),在這裡可能與精子結合完成受精。受精卵隨後進入子宮(uterus),在子宮內膜著床並發育成胎兒。子宮頸(cervix)連接子宮和陰道(vagina),陰道是女性接受精子的器官,也是胎兒娩出的通道。

生殖系統的發育受到多種因素的影響,包括遺傳、激素和環境因素。在胚胎發育早期,男性和女性的生殖器官原基是相同的。隨著發育的進行,在基因和激素的調控下,這些原基分化成為特定性別的生殖器官。這個過程解釋了為什麼某些生殖器官在兩性之間存在同源結構,例如陰莖和陰蒂。

人類生殖系統的功能受到內分泌系統的精密調控。下丘腦-垂體-性腺軸(hypothalamic-pituitary-gonadal axis)是這一調控系統的核心。下丘腦分泌促性腺激素釋放激素(GnRH),刺激垂體分泌促濾泡激素(FSH)和黃體生成素(LH)。這些激素進而作用於性腺,調控性激素的分泌和生殖細胞的發育。

人類生殖解剖學的研究對於理解和解決生殖健康問題至關重要。例如,不孕症的診斷和治療往往需要對生殖系統的解剖結構和功能有深入的了解。此外,許多常見的婦科疾病,如子宮內膜異位症和多囊卵巢綜合徵,也與生殖系統的解剖和生理密切相關。

隨著醫學技術的進步,人類生殖解剖學研究的方法也在不斷革新。例如,高解析度的影像技術如磁共振成像(MRI)和超聲檢查,使得我們能夠更加精確地觀察生殖器官的結構和功能。這些技術在診斷和治療生殖系統疾病方面發揮著重要作用。

男性生殖系統是一個複雜而精密的器官系統,其主要功能是產生、儲存和輸送精子,以及合成和分泌男性激素。男性生殖解剖學的研究對於理解生殖生理學、診斷和治療相關疾病至關重要。本文將詳細介紹男性生殖系統的主要組成部分及其功能。

睪丸(testis)是男性生殖系統最重要的器官之一。它們是一對橢圓形的腺體,位於陰囊內。睪丸有兩個主要功能:產生精子和分泌雄性激素,主要是睪酮。每個睪丸由數百個小葉(lobules)組成,每個小葉內含有1-4條彎曲的精細管(seminiferous tubules)。精細管是精子產生的場所,其內壁由生精細胞(spermatogenic cells)和支持細胞(Sertoli cells)組成。生精細胞通過複雜的分裂和分化過程最終形成成熟的精子。支持細胞為發育中的精子提供營養和保護。

在精細管之間的間質組織中,分佈著萊迪希細胞(Leydig cells)。這些細胞負責合成和分泌睪酮,睪酮對於維持精子生成、發展男性第二性徵和調節性慾等方面起著關鍵作用。睪丸的溫度對精子的產生至關重要,正常情況下,睪丸的溫度比體核心溫度低2-4℃。這就解釋了為什麼睪丸位於體外的陰囊中。

附睪(epididymis)是位於睪丸後上方的一個彎曲的管狀結構。它可以分為頭部、體部和尾部三個區域。附睪的主要功能是儲存和成熟精子。從睪丸產生的精子尚未具備受精能力,需要在附睪中停留約12-21天才能獲得運動能力和受精能力。此外,附睪還具有吸收多餘體液、分泌營養物質等功能。

輸精管(vas deferens)是一條肌肉管道,連接附睪和尿道。當發生射精時,輸精管的平滑肌收縮,將精子從附睪推向尿道。輸精管約40-45厘米長,其壁厚而有彈性,可以承受射精時的高壓。輸精管切除術是一種常見的男性絕育手術,通過切斷和結紮輸精管來阻止精子進入精液。

精囊(seminal vesicle)是一對位於膀胱後方的囊狀腺體。它們分泌一種黏稠的鹼性液體,這種液體構成了精液的主要成分(約60-70%)。精囊分泌物富含果糖,為精子提供能量;同時其鹼性有助於中和陰道的酸性環境,保護精子。精囊分泌物還含有前列腺素、纖維蛋白原等物質,對精子的活力和受精能力有重要影響。

前列腺(prostate)是一個栗子大小的腺體,位於膀胱下方,環繞尿道上段。前列腺分泌略帶酸性的乳白色液體,約佔精液體積的25-30%。這種液體含有多種物質,如鋅、檸檬酸、酸性磷酸酶等,對維持精子活力、促進精子運動等方面起重要作用。前列腺液還具有液化精液的作用,有助於精子在女性生殖道中的運動。需要注意的是,前列腺癌是中老年男性常見的惡性腫瘤之一,定期體檢對早期發現和治療至關重要。

尿道球腺(bulbourethral glands),也稱為考伯氏腺(Cowper's glands),是一對豌豆大小的腺體,位於前列腺下方。在性興奮時,這些腺體分泌透明的黏液,有潤滑作用,同時可以中和殘留在尿道中的尿液,為精子的通過創造有利環境。

陰莖(penis)是男性的外生殖器,主要由三個海綿體組成:兩個陰莖海綿體(corpus cavernosum)和一個尿道海綿體(corpus spongiosum)。陰莖的主要功能是將精液輸送到女性生殖道內,同時也是排尿的器官。在性興奮時,海綿體充血膨脹,導致陰莖勃起。陰莖頭(glans penis)是最敏感的部分,富含神經末梢。包皮(foreskin)是覆蓋陰莖頭的皮膚褶皺,有保護作用。

陰囊(scrotum)是一個皮囊狀結構,位於陰莖下方,內含睪丸、附睪和輸精管的一部分。陰囊的主要功能是調節睪丸溫度,為精子生成提供適宜的環境。陰囊壁由皮膚、皮下組織和肌層(陰囊肌)組成。陰囊肌能夠根據溫度變化收縮或舒張,從而調節睪丸的位置和溫度。

男性生殖系統的血液供應主要來自睪丸動脈、陰部內動脈和陰部外動脈。豐富的血液供應確保了生殖器官獲得充足的氧氣和營養,同時也為激素的運輸提供了通道。靜脈回流主要通過睪丸靜脈叢和前列腺靜脈叢。值得注意的是,左側睪丸靜脈直接匯入腎靜脈,這種解剖特點使得左側睪丸靜脈曲張更為常見。

男性生殖系統的神經支配來自自主神經系統和體神經系統。交感神經主要來自胸腰段脊髓,而副交感神經則主要來自骶段脊髓。這些神經調控生殖器官的血流、分泌和平滑肌收縮。陰莖和陰囊的感覺神經主要來自陰部神經,這些神經末梢對觸碰、溫度和壓力敏感,在性反應中起重要作用。

淋巴引流在男性生殖系統的健康中也扮演著重要角色。睪丸和陰莖的淋巴主要引流至腹股溝淋巴結和盆腔淋巴結。了解淋巴引流途徑對於診斷和治療生殖系統腫瘤特別重要,因為腫瘤細胞可能通過淋巴管轉移。

男性生殖系統的發育受到遺傳和激素的精密調控。在胚胎期,性別決定基因SRY的表達啟動了一系列基因調控網絡,引導原始性腺分化為睪丸。睪丸分泌的激素,如睪酮和抗苗勒氏管激素(AMH),進一步誘導男性內外生殖器的發育。在青春期,下丘腦-垂體-性腺軸的激活導致睪酮水準顯著上升,促進第二性徵的發育和精子生成的開始。

了解男性生殖解剖學對於診斷和治療相關疾病至關重要。例如,隱睪症是一種常見的先天性異常,指睪丸未能正常下降至陰囊。早期診斷和治療對於保護生育能力和降低睪丸癌風險非常重要。前列腺增生是中老年男性常見的問題,可能導致排尿困難。了解前列腺的解剖位置有助於理解症狀的產生機制和制定治療策略。

在生育健康方面,精子分析是評估男性生育能力的重要手段。了解精子的產生過程和各個生殖器官的功能,有助於解釋精液檢查結果和制定治療方案。例如,精子數量減少可能與睪丸功能障礙有關,而精子活力降低則可能與附睪或前列腺功能異常相關。

隨著醫學影像技術的進步,如高分辨率超聲和磁共振成像,我們能夠更詳細地觀察男性生殖器官的結構和功能。這些技術在診斷睪丸腫瘤、評估不育原因等方面發揮著重要作用。例如,陰囊超聲檢查可以清晰地顯示睪丸和附睪的結構,有助於診斷精索靜脈曲張、附睪炎等疾病。

女性生殖系統是一個複雜而精密的器官系統,其主要功能包括產生卵子、接受精子、提供受精和胚胎發育的場所,以及分泌女性激素。女性生殖解剖學的研究對於理解生殖生理學、診斷和治療相關疾病至關重要。本文將詳細介紹女性生殖系統的主要組成部分及其功能。

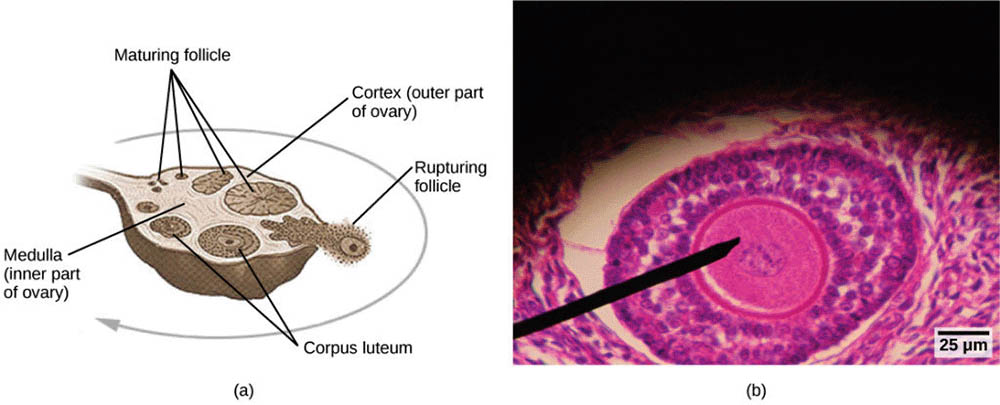

卵巢(ovary)是女性生殖系統最重要的器官之一。它們是一對杏仁狀的腺體,位於盆腔兩側。卵巢有兩個主要功能:產生卵子和分泌女性激素,主要是雌激素和孕激素。每個卵巢由皮質和髓質組成。皮質含有大量的卵泡(follicle),每個卵泡內有一個未成熟的卵子。從出生時起,女性卵巢中就已經有了所有的卵泡,但只有極少數會在一生中發育成熟並排卵。

卵巢週期是女性生殖系統的核心過程之一。在每個月經週期中,在促卵泡激素(FSH)的刺激下,幾個卵泡開始生長。通常只有一個卵泡會完全成熟並釋放卵子,這個過程稱為排卵。排卵後,卵泡轉變為黃體,分泌大量的孕酮和雌激素。如果沒有受精發生,黃體會退化,激素水準下降,引發月經。

輸卵管(fallopian tube),也稱為輸卵管(oviduct),是一對細長的管道,連接卵巢和子宮。每條輸卵管長約10-12厘米,分為漏斗部、膨大部、峽部和子宮部。漏斗部有指狀的突起,稱為輸卵管繫膜(fimbriae),它們在排卵時將卵子引入輸卵管。輸卵管的內壁有纖毛和平滑肌,可以幫助卵子和早期胚胎向子宮移動。輸卵管也是受精發生的主要場所。

子宮(uterus)是一個梨形的中空肌性器官,位於膀胱和直腸之間。子宮由三層組織構成:內膜(endometrium)、肌層(myometrium)和漿膜(perimetrium)。子宮內膜是一層功能性組織,在月經週期中周期性地增厚和脫落。如果受精卵著床,子宮內膜將發育成為胎盤的母體部分。子宮肌層主要由平滑肌組成,在分娩時提供強大的收縮力。

子宮頸(cervix)是子宮的下部,連接子宮體和陰道。子宮頸有一個狹窄的通道,稱為子宮頸管,其內壁有分泌黏液的腺體。這些黏液的性質會隨月經週期變化,在排卵期變得稀薄和鹼性,有利於精子的通過。子宮頸在懷孕期間形成黏液栓,保護胎兒免受感染,在分娩時則會擴張,允許胎兒通過。

陰道(vagina)是一個肌肉管道,連接子宮頸和外陰。陰道壁由黏膜、肌層和外膜組成。陰道具有多重功能:它是性交的器官,也是月經血液和分泌物的排出通道,同時在分娩時作為產道。陰道內有豐富的乳酸桿菌,維持酸性環境,防止病原微生物的生長。陰道的彈性很大,可以在分娩時顯著擴張。

外陰(vulva)是女性外生殖器的總稱,包括多個結構。大陰唇(labia majora)是最外側的一對皮褶,包含脂肪組織和汗腺。小陰唇(labia minora)位於大陰唇內側,是較薄的皮褶,富含血管和神經末梢。陰蒂(clitoris)是一個豆狀結構,位於小陰唇前聯合處,極度敏感,富含神經末梢,在性興奮中起重要作用。尿道口位於陰蒂下方,陰道口位於尿道口下方。

乳房雖然不是生殖器官,但與生殖系統密切相關。每個乳房由15-20個腺葉組成,每個腺葉又分為許多小葉。乳腺組織周圍有脂肪和結締組織。乳頭(nipple)和乳暈(areola)位於乳房表面,含有大量神經末梢和平滑肌纖維。在懷孕和哺乳期,乳腺在激素的作用下發育並產生乳汁。

女性生殖系統的血液供應主要來自卵巢動脈、子宮動脈和陰部內動脈。豐富的血液供應確保了生殖器官獲得充足的氧氣和營養,同時也為激素的運輸提供了通道。值得注意的是,子宮動脈在子宮肌層中形成螺旋狀分支,這種特殊結構使得子宮能夠在懷孕期間顯著增大而不影響血液供應。

女性生殖系統的神經支配來自自主神經系統和體神經系統。交感神經主要來自胸腰段脊髓,而副交感神經則主要來自骶段脊髓。這些神經調控生殖器官的血流、分泌和平滑肌收縮。外陰區域的感覺神經主要來自陰部神經,這些神經末梢對觸碰、溫度和壓力敏感,在性反應中起重要作用。

淋巴引流在女性生殖系統的健康中也扮演著重要角色。卵巢和輸卵管的淋巴主要引流至腰主動脈旁淋巴結,而子宮和陰道上部的淋巴則主要引流至盆腔淋巴結。了解淋巴引流途徑對於診斷和治療生殖系統腫瘤特別重要,因為腫瘤細胞可能通過淋巴管轉移。

女性生殖系統的發育受到遺傳和激素的精密調控。在胚胎期,如果缺乏Y染色體上的SRY基因,原始性腺將分化為卵巢。在雌激素的作用下,苗勒氏管發育成輸卵管、子宮和陰道上部。在青春期,下丘腦-垂體-性腺軸的激活導致卵巢開始周期性地分泌雌激素和孕酮,促進第二性徵的發育和月經週期的建立。

了解女性生殖解剖學對於診斷和治療相關疾病至關重要。例如,子宮內膜異位症是一種常見的婦科疾病,指子宮內膜樣組織在子宮腔外生長。了解盆腔解剖結構有助於理解疾病的發生機制和症狀表現。多囊卵巢綜合徵(PCOS)是另一種常見的內分泌紊亂,了解卵巢的結構和功能對於診斷和治療這種疾病非常重要。

在生育健康方面,了解女性生殖解剖學有助於理解不孕的原因和制定治療策略。例如,輸卵管阻塞是一種常見的不孕原因,了解輸卵管的結構和功能有助於選擇適當的診斷和治療方法,如輸卵管造影或體外受精。

婦科檢查是評估女性生殖健康的重要手段。了解正常的解剖結構有助於醫生識別異常情況。例如,在進行子宮頸抹片檢查時,了解子宮頸的結構和細胞類型對於準確解讀結果至關重要。

隨著醫學影像技術的進步,如陰道超聲和骨盆腔磁共振成像,我們能夠更詳細地觀察女性生殖器官的結構和功能。這些技術在診斷子宮肌瘤、卵巢囊腫等疾病方面發揮著重要作用。例如,經陰道超聲檢查可以清晰地顯示卵巢和子宮的結構,有助於監測排卵和評估子宮內膜厚度。

在懷孕和分娩過程中,了解女性生殖解剖學尤為重要。例如,了解胎盤的結構和功能有助於識別潛在的妊娠併發症,如前置胎盤。在分娩過程中,了解產道的解剖結構有助於理解分娩機制和可能出現的併發症。

女性生殖系統還與其他系統密切相關。例如,泌尿系統和生殖系統在發育上有共同的起源,在解剖位置上也緊密相連。了解這種關係有助於理解某些症狀的原因,如壓力性尿失禁與盆底肌功能的關係。

人們對女性生殖解剖學的認識經歷了漫長的發展過程。早期的解剖學知識往往受到社會文化因素的限制。隨著科學的進步,特別是顯微鏡技術的發展,人們對女性生殖系統的認識變得更加深入和全面。例如,直到19世紀末,人們才真正了解卵子的存在和排卵的過程。

性反應是人類生理和心理對性刺激的一系列複雜反應。這個過程涉及神經系統、內分泌系統、循環系統等多個系統的協同作用,同時也受到心理和社會因素的影響。了解性反應的機制對於理解人類性行為、診斷和治療性功能障礙都具有重要意義。

性反應週期通常被分為四個階段:興奮期、平台期、高潮期和解除期。這個模型最初由威廉·馬斯特斯和弗吉尼亞·約翰遜在1960年代提出,雖然後來有研究者提出了其他模型,但這個四階段模型仍被廣泛應用。

興奮期是性反應的第一個階段,可由各種刺激引發,包括視覺、聽覺、觸覺、嗅覺刺激,或者心理因素如幻想等。在這個階段,身體開始為可能的性行為做準備。男性和女性都會出現一些共同的生理反應,如心率加快、血壓升高、呼吸加速等。

在男性中,興奮期的主要特徵是陰莖勃起。這個過程涉及複雜的神經-血管機制。當性興奮發生時,副交感神經被激活,導致陰莖海綿體內的平滑肌舒張,動脈擴張,增加血液流入。同時,靜脈回流受到壓迫,血液被困在海綿體內,從而使陰莖變硬和增大。睪丸也會輕微上升並增大。

在女性中,興奮期的主要特徵包括陰道潤滑和陰蒂勃起。陰道壁的腺體開始分泌潤滑液,這不僅有利於性交,也有助於清潔陰道和調節陰道環境。陰蒂作為高度敏感的器官,在性興奮時會充血和勃起,雖然不如男性陰莖那樣明顯。乳房可能會輕微腫脹,乳頭變硬挺立。

平台期是性興奮持續增強的階段。在這個階段,前一階段開始的生理變化繼續加強。心率、血壓和呼吸頻率進一步增加。皮膚可能會出現潮紅,特別是在胸部、頸部和面部區域。

男性在平台期可能會出現尿道球腺(考珀氏腺)分泌前列腺液,這種透明液體可能含有少量精子。陰囊會進一步收縮,睪丸體積增大約50%。

女性在平台期,陰道繼續擴張和延長,形成所謂的「性高潮平台」。陰唇變得更加充血和腫脹。陰蒂可能會稍微回縮到包皮下,以避免過度刺激。乳房進一步腫脹,乳暈可能會變大。

高潮期是性反應中最強烈的階段,通常持續時間較短。在這個階段,身體積累的性張力突然釋放,伴隨著強烈的快感。高潮涉及大腦多個區域的活動,特別是邊緣系統和前額葉。

男性高潮通常伴隨着射精。這個過程分為兩個階段:排精和射精。在排精階段,精液聚集在尿道球部;在射精階段,尿道和骨盆區的肌肉強烈收縮,將精液射出。這個過程伴隨著強烈的快感。

女性高潮時,陰道、子宮和骨盆肌群會出現節律性收縮。有些女性可能會經歷所謂的「潮吹」,即在高潮時從尿道射出液體。女性高潮的持續時間通常比男性長,有些女性能夠經歷多重高潮。

解除期是性反應的最後階段,身體逐漸恢復到非興奮狀態。這個過程可能需要幾分鐘到幾小時不等,取決於個體差異和年齡等因素。

在解除期,男性通常會進入不應期,在這段時間內難以再次達到勃起和高潮。不應期的長短因人而異,年輕男性的不應期通常較短。女性通常沒有明顯的不應期,理論上能夠很快再次達到高潮。

性反應的神經調控是一個複雜的過程,涉及中樞神經系統和周圍神經系統。大腦在性反應中扮演關鍵角色,特別是下丘腦、邊緣系統和大腦皮層。這些區域負責整合感覺信息,調節情緒和動機,以及控制自主神經系統的活動。

周圍神經系統中,交感神經和副交感神經在不同階段發揮作用。例如,在勃起過程中,副交感神經占主導地位,而在射精過程中,交感神經更為活躍。脊髓也在性反應中起重要作用,特別是在反射性勃起和射精控制方面。

激素在性反應中也起著重要作用。睪酮是最重要的男性激素,對性慾和勃起功能有重要影響。雌激素和睪酮在女性性功能中也扮演重要角色。催產素在性高潮時大量釋放,與愉悅感和親密感相關。多巴胺作為一種神經遞質,在性動機和獎勵方面起關鍵作用。

心理因素對性反應有重大影響。壓力、焦慮、抑鬱等負面情緒可能會抑制性反應。相反,放鬆、親密感和安全感可以促進性反應。認知因素如注意力、期望和過去的經驗也會影響性反應的質量。

文化和社會因素同樣影響性反應。不同文化對性的態度和規範可能影響個體的性體驗。社會壓力、宗教信仰、媒體影響等都可能塑造個體的性觀念和行為。

年齡是影響性反應的重要因素。隨著年齡增長,性反應可能會發生變化。例如,老年男性可能需要更多時間達到勃起,不應期可能延長。女性在更年期後,由於雌激素水準下降,可能會經歷陰道乾燥等問題。然而,許多老年人仍然能夠保持活躍的性生活。

性功能障礙是指在性反應週期的任何階段出現持續或反覆的問題。常見的性功能障礙包括勃起功能障礙、早洩、性慾低下、性高潮障礙等。這些問題可能源於生理、心理或社會因素,通常需要綜合評估和治療。

例如,勃起功能障礙可能與心血管疾病、神經系統疾病或內分泌失調有關。心理因素如焦慮、抑鬱或關係問題也可能導致勃起困難。治療方法包括藥物治療(如PDE5抑製劑)、心理治療、生活方式調整等。

女性性功能障礙如性慾低下或性交疼痛也是常見問題。這些問題可能與激素水準變化、心理壓力或盆底肌功能異常等因素相關。治療通常需要多學科合作,可能包括藥物治療、心理諮詢、物理療法等。

性反應研究面臨一些挑戰。首先,性是一個敏感話題,研究參與者可能不願意公開討論或參與相關實驗。其次,實驗室環境下的性反應可能與自然情況下有所不同。再者,個體差異大,難以建立普遍適用的標準。

儘管如此,近年來的研究方法不斷進步。功能性磁共振成像(fMRI)等技術使我們能夠觀察性興奮時大腦的活動模式。生物標記物研究幫助我們更好地了解性反應中的生化變化。大規模人群調查則提供了有關性行為和態度的寶貴數據。

了解性反應對於性教育和公共衛生也很重要。準確的性知識可以幫助人們建立健康的性觀念,預防性傳播疾病,增進親密關係。在臨床實踐中,對性反應的深入理解有助於醫生更好地診斷和治療性功能問題,提高患者的生活質量。

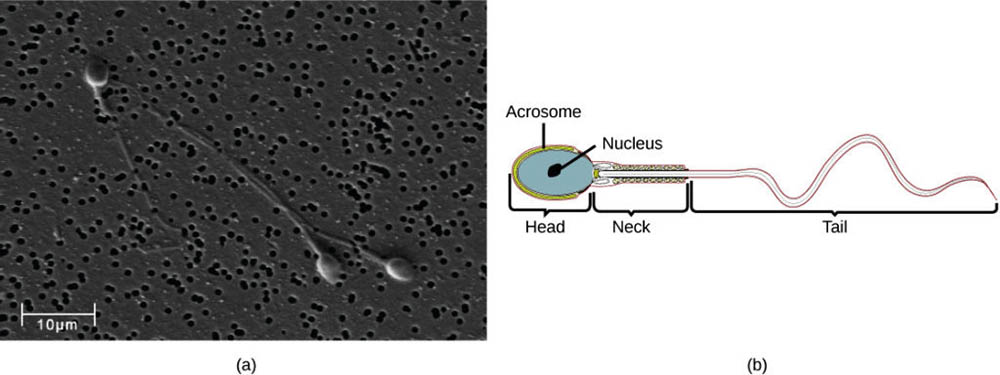

配子生成(Gametogenesis)是生物體產生成熟生殖細胞(配子)的過程。這個過程對於有性生殖至關重要,因為它確保了遺傳信息的正確傳遞和基因的重組。在人類和其他哺乳動物中,配子生成分為兩種:精子生成(Spermatogenesis)和卵子生成(Oogenesis)。這兩個過程雖然最終目標相同,但在時間、地點和具體細節上有顯著差異。

精子生成是在男性睪丸的精細管中進行的連續過程。這個過程從青春期開始,並持續終生。精子生成的起始細胞是精原細胞(Spermatogonia),這些細胞位於精細管的基底膜上。精原細胞通過有絲分裂不斷增殖,一部分保持幹細胞狀態以維持精子的持續生產,另一部分則進入減數分裂過程。

進入減數分裂的細胞首先發育成初級精母細胞(Primary spermatocyte)。這些細胞經過減數分裂I,產生兩個次級精母細胞(Secondary spermatocyte)。每個次級精母細胞再經過減數分裂II,形成四個單倍體的精子細胞(Spermatid)。值得注意的是,在減數分裂過程中,同源染色體的交叉互換(Crossing over)增加了遺傳多樣性。

精子細胞隨後經過一系列形態學變化,這個過程稱為精子變態(Spermiogenesis)。在這個階段,細胞核濃縮並移至細胞一端,形成精子頭部。細胞質大部分被排出,剩餘部分形成中段和尾部。中段富含線粒體,為精子運動提供能量。尾部則發展出鞭毛結構,使精子能夠游動。成熟的精子最終從精細管腔釋放,這個過程稱為精子釋放(Spermiation)。

整個精子生成過程大約需要64天。每天約有1億個精子在每個睪丸中產生。然而,只有一小部分精子最終能夠到達卵子並有機會完成受精。精子在附睪中進一步成熟,獲得運動能力和受精能力。

卵子生成過程與精子生成有顯著不同。女性在胚胎期就已經產生了所有的卵原細胞(Oogonia),這些細胞在出生前已經發育成初級卵母細胞(Primary oocyte),並停留在減數分裂I的前期。因此,女性出生時卵巢中已經有了約100-200萬個初級卵母細胞。

在青春期,在促卵泡激素(FSH)的刺激下,每個月經週期中都有一批初級卵母細胞開始生長。通常,只有一個卵母細胞會完成生長並排卵。這個被選中的卵母細胞完成減數分裂I,形成一個大的次級卵母細胞(Secondary oocyte)和一個小的極體。次級卵母細胞被排出卵巢,進入輸卵管。

有趣的是,次級卵母細胞在排卵時並未完成減數分裂II。只有在精子穿透卵子時,減數分裂II才會完成,形成成熟的卵子和第二極體。這種延遲完成減數分裂的機制可能是為了節省能量,因為只有在受精的可能性很高時才完成最後階段的細胞分裂。

卵子生成的一個顯著特點是細胞質的不對稱分配。在減數分裂過程中,大部分細胞質都保留在主要的卵細胞中,而極體只獲得很少的細胞質。這確保了成熟卵子有足夠的養分支持早期胚胎發育。

與精子生成不同,卵子生成是一個間斷的過程。從初級卵母細胞到成熟卵子可能需要幾十年的時間。例如,一個在青春期排卵的卵子可能是在胚胎期就開始發育的。這種長期的發育過程使得卵子更容易受到環境因素和年齡的影響。

配子生成過程受到複雜的激素調控。在男性中,促性腺激素釋放激素(GnRH)刺激垂體分泌促黃體激素(LH)和促卵泡激素(FSH)。LH刺激萊迪希細胞(Leydig cells)產生睪酮,睪酮對維持精子生成至關重要。FSH則作用於支持細胞(Sertoli cells),促進精子的發育。

在女性中,激素調控更為複雜,與月經週期密切相關。FSH和LH水準的週期性變化驅動了卵泡的生長和成熟。在排卵前,LH水準急劇上升,觸發排卵。雌激素和孕激素的變化則調節子宮內膜的週期性變化,為可能的受精和著床做準備。

配子生成過程中的任何異常都可能導致不孕或遺傳疾病。例如,精子數量減少、形態異常或運動能力下降都可能影響男性生育能力。女性卵子質量下降或排卵障礙也是常見的不孕原因。此外,減數分裂過程中的錯誤可能導致染色體異常,如唐氏綜合症。

環境因素對配子生成有重要影響。例如,某些環境毒素、放射線暴露、吸煙和過度飲酒都可能損害精子和卵子的質量。壓力、營養狀況和某些藥物也可能影響配子生成。因此,了解這些因素對於預防不孕和保護生殖健康非常重要。

隨著輔助生殖技術的發展,我們對配子生成的理解有了新的應用。例如,體外受精(IVF)技術允許在實驗室環境中完成受精過程。卵子冷凍技術使得女性可以在生育年齡較大時仍使用年輕時保存的卵子。精子庫的建立則為某些無法自然生育的男性提供了生育的可能性。

然而,這些技術也帶來了一些倫理問題。例如,是否應該允許後代選擇性別或其他特徵?如何處理剩餘的胚胎?這些問題需要社會各界深入討論。

在研究方面,幹細胞技術為配子生成研究開闢了新的領域。科學家們正在探索從幹細胞中體外產生配子的可能性。這不僅可能為某些不孕患者提供新的治療選擇,也為研究人類早期發育提供了寶貴的工具。

表觀遺傳學研究也為我們理解配子生成提供了新的視角。我們現在知道,環境因素不僅可能影響配子的產生,還可能通過表觀遺傳修飾影響後代的健康。這種跨代效應的研究正在成為生殖生物學的一個熱點領域。

隨著單細胞測序技術的發展,我們現在能夠更精細地研究配子發育的每個階段。這些技術使我們能夠識別配子發育過程中的關鍵基因和調控網絡,為理解不孕的分子機制和開發新的治療方法提供了可能。

配子生成的研究也與進化生物學密切相關。比較不同物種的配子生成過程有助於我們理解生殖策略的演化。例如,某些魚類和兩棲動物可以在成年後產生新的卵原細胞,這與哺乳動物的情況不同。了解這些差異可能為解決人類生殖問題提供新的思路。

在臨床應用方面,對配子生成的深入理解有助於開發新的避孕方法和不孕症治療策略。例如,靶向特定精子發育階段的藥物可能成為新型男性避孕藥的基礎。而對卵子成熟過程的更好理解可能有助於提高體外受精的成功率。

配子生成研究還與癌症研究有交叉。生殖細胞瘤的發生機制與正常配子發育過程密切相關。了解這些聯繫可能有助於開發新的診斷和治療方法。此外,某些抗癌治療可能影響生育能力,因此了解配子生成對於制定生育保護策略也很重要。

人類生殖的激素控制是一個精密複雜的系統,涉及多個內分泌腺體和多種激素的協同作用。這個系統不僅調節生殖器官的發育和功能,還控制著整個生殖週期的進程。理解這個系統對於認識人類生殖生理、診斷和治療生殖系統疾病至關重要。

在人類生殖的激素控制中,下丘腦-垂體-性腺軸(hypothalamic-pituitary-gonadal axis)扮演著核心角色。這個軸系統包括下丘腦、垂體前葉和性腺(卵巢或睪丸),它們通過一系列正反饋和負反饋機制相互作用,精確調節生殖過程。

下丘腦是這個軸系統的最高控制中樞。它分泌促性腺激素釋放激素(Gonadotropin-releasing hormone, GnRH),這是一種重要的調節激素。GnRH以脈衝方式分泌,這種脈衝模式對於正常的生殖功能至關重要。GnRH通過下丘腦-垂體門脈系統到達垂體前葉,刺激促性腺激素的合成和分泌。

垂體前葉分泌兩種關鍵的促性腺激素:促卵泡激素(Follicle-stimulating hormone, FSH)和黃體生成素(Luteinizing hormone, LH)。這兩種激素在男性和女性中都起著重要作用,但其具體功能在兩性間有所不同。

在女性中,FSH主要作用於卵巢,刺激卵泡的生長和發育。它還促進卵泡細胞產生雌激素,特別是雌二醇(Estradiol)。LH則在排卵過程中起關鍵作用。在月經週期的中期,LH水準突然上升,這種"LH峰值"觸發排卵。排卵後,LH還促進黃體的形成和孕酮的分泌。

在男性中,FSH主要作用於睪丸的支持細胞(Sertoli cells),促進精子的生成。LH則刺激萊迪希細胞(Leydig cells)產生睪酮(Testosterone)。睪酮對於維持精子生成、發展和維持第二性徵以及性功能都至關重要。

性腺產生的激素,如雌激素、孕酮和睪酮,不僅直接影響生殖器官的功能,還通過反饋機制調節下丘腦和垂體的活動。例如,高水準的雌激素和睪酮會抑制GnRH、FSH和LH的分泌,形成負反饋調節。然而,在女性月經週期的某些階段,雌激素也可以對LH的分泌產生正反饋作用,這對於觸發排卵至關重要。

除了下丘腦-垂體-性腺軸,其他一些激素和內分泌腺體在人類生殖中也扮演重要角色。例如,催乳素(Prolactin)主要由垂體前葉分泌,它在乳腺發育和泌乳中起關鍵作用。高水準的催乳素可能抑制GnRH的分泌,這解釋了為什麼哺乳期婦女通常不排卵。

抑制素(Inhibin)和活化素(Activin)是由性腺分泌的蛋白質激素,它們參與調節FSH的分泌。抑制素抑制FSH的分泌,而活化素則促進FSH的分泌。這些激素在調節卵泡發育和精子生成過程中起重要作用。

在懷孕期間,激素控制變得更加複雜。胎盤成為一個重要的內分泌器官,產生多種激素,包括人絨毛膜促性腺激素(Human chorionic gonadotropin, hCG)、雌激素和孕酮。hCG維持早期懷孕中黃體的功能,確保持續的孕酮分泌,直到胎盤能夠自行產生足夠的孕酮。孕酮對於維持懷孕至關重要,它抑制子宮收縮,促進子宮內膜的發育,為胚胎著床和發育創造有利環境。

人類生殖的激素控制還受到其他因素的影響。例如,壓力可以通過影響皮質醇(Cortisol)的分泌來干擾正常的生殖功能。甲狀腺激素也與生殖功能密切相關,甲狀腺功能異常可能導致月經紊亂或不孕。

體重和脂肪含量也會影響生殖激素的平衡。脂肪組織可以將雄性激素轉化為雌激素,因此肥胖可能導致雌激素水準過高,干擾正常的月經週期。相反,體重過低可能導致雌激素水準不足,也會影響生殖功能。

年齡是另一個重要因素。隨著年齡增長,生殖激素的分泌模式會發生變化。在女性中,這最終導致更年期的到來,卵巢功能逐漸減退,雌激素和孕酮水準下降。在男性中,雖然不像女性那樣有明顯的生殖功能終止期,但睪酮水準確實會隨年齡緩慢下降。

環境因素也可能干擾人類生殖的激素控制。某些環境污染物,如某些塑料製品中的雙酚A(Bisphenol A),被認為是內分泌干擾物,可能模仿或干擾天然激素的作用。長期暴露於這些物質可能影響生殖健康。

了解人類生殖的激素控制對於診斷和治療生殖系統疾病至關重要。例如,多囊卵巢綜合徵(Polycystic ovary syndrome, PCOS)是一種常見的內分泌紊亂,特徵是雄激素水準升高、排卵不規律。通過理解這種疾病的激素機制,醫生可以制定有效的治療策略,如使用口服避孕藥來調節激素水準。

在不孕症的診斷和治療中,激素檢測和調節也扮演著關鍵角色。例如,通過監測FSH、LH和雌二醇水準,醫生可以評估卵巢儲備功能和排卵情況。在輔助生殖技術如體外受精(IVF)中,使用外源性激素來控制卵泡發育和排卵時間是關鍵步驟。

激素療法在生殖醫學中有廣泛應用。例如,促排卵治療使用FSH或人絨毛膜促性腺激素來刺激卵泡發育。睪酮替代療法可用於治療某些類型的男性不孕。在更年期婦女中,激素替代療法可以緩解症狀並維持骨密度。

然而,激素療法也需要謹慎使用。例如,長期使用某些類型的激素替代療法可能增加某些癌症的風險。因此,在使用這些療法時需要仔細權衡利弊。

在避孕領域,對生殖激素控制的理解led到了多種有效的避孕方法的開發。口服避孕藥通過提供外源性雌激素和孕酮來抑制排卵。其他方法如避孕貼片、避孕環等也是基於類似的原理。

近年來,研究者正在探索新的方法來調節生殖激素。例如,GnRH拮抗劑在治療某些激素相關疾病如子宮內膜異位症方面顯示出潛力。另一方面,研究者也在尋找更精確、更個性化的激素療法,以最大化療效並最小化副作用。

人類生殖的激素控制是一個複雜而精密的系統,涉及多個器官和多種激素的相互作用。深入理解這個系統不僅有助於我們更好地認識人類生殖生理,還為診斷和治療生殖系統疾病、開發新的避孕方法和輔助生殖技術提供了重要基礎。隨著研究的深入,我們有望開發出更精確、更有效的方法來調節和優化人類生殖功能。

生殖激素是一類特殊的化學信使,在人類和其他動物的生殖過程中扮演著關鍵角色。這些激素不僅調控生殖器官的發育和功能,還影響性行為、懷孕和哺乳等多個方面。深入了解生殖激素的作用機制對於理解生殖生理學、診斷和治療生殖系統疾病至關重要。

生殖激素可以根據其化學結構和作用部位分為幾個主要類別。其中最重要的包括性類固醇激素、蛋白質激素和胜肽激素。每一類激素都有其獨特的合成途徑、運輸方式和作用機制。

性類固醇激素是生殖激素中最為人所知的一類。這類激素包括雌激素、孕激素和雄激素。它們都是由膽固醇衍生而來,主要由性腺(卵巢或睪丸)和腎上腺產生。

雌激素是女性最主要的性激素,其中最重要的是雌二醇(Estradiol)。雌激素主要由卵巢的顆粒細胞產生,在女性生殖系統的發育和功能維持中起著關鍵作用。它促進第二性徵的發育,如乳房發育和骨盆擴張。在月經週期中,雌激素水準的變化驅動子宮內膜的增厚,為可能的受精卵著床做準備。此外,雌激素還影響骨密度、皮膚彈性和心血管健康。

孕激素,主要是孕酮(Progesterone),在女性生殖中同樣重要。孕酮主要由黃體和胎盤產生。它與雌激素協同作用,調節月經週期和維持懷孕。孕酮使子宮內膜進入分泌期,為胚胎著床創造有利環境。在懷孕期間,高水準的孕酮抑制子宮收縮,維持妊娠狀態。

雄激素,主要是睪酮(Testosterone),通常被認為是男性激素,但實際上在男性和女性體內都存在,只是含量不同。在男性中,睪酮主要由睪丸的萊迪希細胞產生。它負責男性第二性徵的發育,如體毛生長、聲音變粗和肌肉發達。睪酮還維持精子生成和性慾。在女性中,少量睪酮由卵巢和腎上腺產生,對骨密度、肌肉力量和性慾也有影響。

蛋白質激素在生殖過程中也扮演重要角色。最重要的兩種是促卵泡激素(FSH)和黃體生成素(LH),它們都由垂體前葉分泌。這兩種激素在男性和女性中都有重要作用,但其具體功能在兩性間有所不同。

在女性中,FSH刺激卵巢中卵泡的生長和發育。它還促進卵泡細胞產生雌激素。LH則在排卵過程中起決定性作用。在月經週期中期,LH水準突然上升,這種"LH峰值"觸發成熟卵泡釋放卵子。排卵後,LH還促進黃體的形成和孕酮的分泌。

在男性中,FSH作用於睪丸的支持細胞(Sertoli cells),促進精子的生成。LH則刺激萊迪希細胞產生睪酮。這兩種激素的協同作用對於維持正常的精子生成至關重要。

另一個重要的蛋白質激素是催乳素(Prolactin),主要由垂體前葉分泌。雖然催乳素主要與泌乳相關,但它在生殖過程中也發揮重要作用。高水準的催乳素可能抑制GnRH的分泌,從而影響FSH和LH的分泌,這解釋了為什麼哺乳期婦女通常不排卵。

胜肽激素在生殖過程中也起著重要作用。其中最重要的是促性腺激素釋放激素(GnRH),由下丘腦分泌。GnRH通過刺激垂體前葉分泌FSH和LH來調控整個生殖軸系統。GnRH以脈衝方式分泌,這種脈衝模式對於正常的生殖功能至關重要。

另一個重要的胜肽激素是催產素(Oxytocin),由下丘腦產生並在垂體後葉儲存和釋放。催產素在分娩和哺乳過程中起關鍵作用。在分娩時,它刺激子宮收縮;在哺乳時,它促進乳汁射出。此外,催產素還被認為與親密行為和社交連結有關。

抑制素(Inhibin)和活化素(Activin)是另外兩種重要的蛋白質激素,由性腺分泌。抑制素抑制FSH的分泌,而活化素則促進FSH的分泌。這些激素在調節卵泡發育和精子生成過程中起重要作用。

在懷孕期間,胎盤成為一個重要的內分泌器官,產生多種激素。其中最重要的是人絨毛膜促性腺激素(hCG),這是一種類似LH的激素。hCG維持早期懷孕中黃體的功能,確保持續的孕酮分泌,直到胎盤能夠自行產生足夠的孕酮。hCG也是大多數懷孕測試的檢測目標。

生殖激素的作用機制主要通過與特定受體結合來實現。類固醇激素由於其脂溶性,能夠穿過細胞膜,與細胞內的受體結合。這種激素-受體複合物然後進入細胞核,調節基因表達。相比之下,蛋白質和胜肽激素通常與細胞表面的受體結合,啟動細胞內的信號傳導級聯反應。

生殖激素的分泌受到複雜的反饋機制調控。例如,高水準的雌激素和睪酮會抑制GnRH、FSH和LH的分泌,形成負反饋調節。然而,在女性月經週期的某些階段,雌激素也可以對LH的分泌產生正反饋作用,這對於觸發排卵至關重要。

生殖激素水準的測量在診斷和治療生殖系統疾病中起著重要作用。例如,FSH水準可以用來評估卵巢功能,高FSH水準可能指示卵巢功能下降。睪酮水準的測量可以幫助診斷男性性功能障礙或不育。在輔助生殖技術如體外受精中,監測多種激素水準是控制卵泡發育和確定最佳取卵時間的關鍵。

生殖激素失調可能導致多種健康問題。例如,雌激素水準過低可能導致骨質疏鬆,而雌激素水準過高則可能增加某些類型乳腺癌的風險。睪酮水準降低可能導致男性出現性慾下降、肌肉減少和情緒問題。

某些環境因素和生活方式選擇可能影響生殖激素的平衡。例如,某些環境污染物被認為是內分泌干擾物,可能模仿或干擾天然激素的作用。壓力、飲食、運動和睡眠質量都可能影響生殖激素的分泌。

隨著年齡增長,生殖激素的分泌模式會發生顯著變化。在女性中,這最終導致更年期的到來,卵巢功能逐漸減退,雌激素和孕酮水準下降。這可能導致多種症狀,如潮熱、陰道乾燥和情緒波動。在男性中,雖然沒有明顯的生殖功能終止期,但睪酮水準確實會隨年齡緩慢下降,這種情況有時被稱為"男性更年期"。

生殖激素在現代醫學中有廣泛應用。例如,口服避孕藥含有合成的雌激素和孕激素,通過抑制排卵來達到避孕效果。激素替代療法被用於緩解更年期症狀和預防骨質疏鬆。在不孕症治療中,外源性激素被用來刺激卵泡發育或改善精子生成。

然而,激素療法也需要謹慎使用。某些激素治療可能增加某些健康風險,如血栓形成或某些類型的癌症。因此,在使用激素療法時,需要仔細權衡利弊,並在醫生的指導下進行。

總之,生殖激素是一個複雜而精密的系統,在人類生殖過程的每個階段都發揮著關鍵作用。深入理解這些激素的作用機制不僅有助於我們更好地認識人類生殖生理,還為診斷和治療生殖系統疾病、開發新的避孕方法和輔助生殖技術提供了重要基礎。隨著研究的深入,我們有望開發出更精確、更有效的方法來調節和優化人類生殖功能。

卵巢週期、月經週期和更年期是女性生殖系統中三個密切相關的生理過程,它們共同構成了女性生殖生理的核心。這些過程涉及複雜的激素調節和器官變化,對女性的生育能力和整體健康有著深遠影響。

卵巢週期是指卵巢內發生的週期性變化,主要包括卵泡的生長、發育、排卵和黃體的形成與退化。這個週期通常持續28天左右,但個體差異可能很大。卵巢週期可以分為三個主要階段:卵泡期、排卵期和黃體期。

卵泡期始於月經的第一天,通常持續約14天。在這個階段,在促卵泡激素(FSH)的刺激下,幾個原始卵泡開始生長。通常只有一個卵泡會成為優勢卵泡並繼續發育,其他卵泡則會退化。隨著卵泡的生長,它開始分泌越來越多的雌激素,主要是雌二醇。雌激素水準的上升對子宮內膜的生長和子宮頸黏液的變化起重要作用。

排卵期通常發生在週期的第14天左右。當雌激素水準達到一個臨界值時,會觸發垂體前葉分泌大量的黃體生成素(LH),這種突然的LH峰值導致優勢卵泡破裂並釋放成熟的卵子。排卵通常發生在LH峰值後的24-36小時內。這個時期是女性最容易受孕的時候。

黃體期從排卵後開始,持續約14天。排卵後的卵泡轉變為黃體,開始大量分泌孕酮和少量雌激素。如果沒有受精發生,黃體會在10-12天後開始退化,激素水準下降,引發下一次月經的開始。如果受精並成功著床,黃體會繼續存在並分泌激素,直到胎盤能夠接管這個功能。

月經週期是與卵巢週期同步發生的子宮內膜變化。它也可以分為三個階段:月經期、增殖期和分泌期。

月經期通常持續3-7天,這是舊的子宮內膜脫落並通過陰道排出的時期。這個過程是由卵巢激素水準的下降引起的。

增殖期從月經結束後開始,持續到排卵。在這個階段,在雌激素的作用下,子宮內膜開始重新生長和增厚。血管增生,腺體延長,為可能的受精卵著床做準備。

分泌期從排卵後開始,持續到下一次月經來潮。在這個階段,在孕酮的作用下,子宮內膜進入分泌狀態。腺體變得彎曲,開始分泌營養物質,血管進一步發達。如果沒有受精發生,這個階段結束時子宮內膜會開始退化,準備脫落。

卵巢週期和月經週期的調控涉及複雜的激素反饋機制。下丘腦分泌的促性腺激素釋放激素(GnRH)刺激垂體分泌FSH和LH。這些激素又作用於卵巢,促進卵泡發育和激素分泌。卵巢產生的雌激素和孕酮又反過來影響下丘腦和垂體的功能,形成一個精密的反饋系統。

值得注意的是,雖然我們通常談論28天的週期,但實際上週期長度可能因人而異,從21天到35天都屬於正常範圍。此外,即使是同一個人,週期長度也可能有所變化。影響週期長度的因素包括壓力、體重變化、疾病和某些藥物等。

更年期是女性生殖功能逐漸衰退並最終停止的時期。這個過程通常始於40多歲,持續幾年到十幾年。更年期可以分為三個階段:圍絕經期、絕經過渡期和絕經後期。

圍絕經期是更年期的早期階段,特徵是月經週期變得不規則。這是由於卵巢功能開始減退,卵泡對FSH的反應性降低。激素水準開始波動,可能導致一些症狀如潮熱、情緒波動等。

絕經過渡期是從月經變得不規則到最後一次月經的時期。在這個階段,卵巢功能進一步減退,雌激素水準逐漸下降。症狀可能變得更加明顯,包括潮熱、盜汗、陰道乾燥、情緒變化等。

絕經後期是指最後一次月經後的時期。按照定義,如果連續12個月沒有月經,就可以確診為絕經。在這個階段,卵巢基本停止了雌激素和孕酮的產生。由於雌激素的保護作用減弱,女性面臨著一些健康風險的增加,如骨質疏鬆和心血管疾病。

更年期的症狀和體驗可能因人而異。有些女性可能經歷輕微的症狀,而其他人則可能遇到顯著影響生活質量的問題。常見的更年期症狀包括:

血管運動症狀:如潮熱和盜汗,這是最常見的症狀。

泌尿生殖症狀:如陰道乾燥、性交疼痛、反覆泌尿道感染等。

心理症狀:如情緒波動、焦慮、抑鬱等。

睡眠問題:如失眠、睡眠質量下降。

認知變化:如記憶力下降、注意力不集中。

身體變化:如體重增加、皮膚彈性下降等。

更年期雖然是一個自然的生理過程,但有時可能需要醫療干預來緩解症狀或預防長期健康問題。激素替代療法(Hormone Replacement Therapy, HRT)是一種常用的治療方法,它可以補充體內減少的雌激素,從而緩解更年期症狀並預防骨質疏鬆。然而,HRT也存在一些風險,如增加某些類型癌症和心血管疾病的風險,因此需要在醫生的指導下謹慎使用。

除了藥物治療,生活方式的調整也可以幫助緩解更年期症狀。例如,規律運動可以改善情緒、提高睡眠質量、維持健康體重。均衡飲食,特別是攝入足夠的鈣和維生素D,對於預防骨質疏鬆很重要。減少咖啡因和酒精的攝入可能有助於改善睡眠和減少潮熱。

卵巢週期、月經週期和更年期的研究不僅對理解女性生理很重要,也對診斷和治療相關疾病至關重要。例如,多囊卵巢綜合徵(Polycystic Ovary Syndrome, PCOS)是一種常見的內分泌紊亂,特徵是卵巢週期異常、雄激素水準升高。了解正常的卵巢週期有助於診斷和治療這種疾病。

月經週期紊亂可能是多種健康問題的信號。例如,持續的無排卵週期可能指示卵巢功能障礙或某些內分泌疾病。過多或過少的月經出血可能與子宮病變或凝血障礙有關。因此,密切關注月經週期的變化對於女性健康很重要。

隨著醫學技術的進步,我們對這些生理過程的理解不斷深入。例如,現在可以通過超聲檢查直接觀察卵泡的生長和排卵過程。激素水準的精確測量可以幫助評估卵巢功能和診斷內分泌紊亂。這些進步不僅提高了診斷的準確性,也為個體化治療提供了基礎。

在輔助生殖技術領域,對卵巢週期的深入理解是成功的關鍵。例如,在體外受精(IVF)過程中,需要精確控制卵泡的生長和成熟。這通常通過外源性激素來實現,模擬自然卵巢週期的激素變化。

更年期研究的進展也帶來了新的治療選擇。例如,選擇性雌激素受體調節劑(SERMs)可以在不同組織中選擇性地發揮雌激素樣或抗雌激素作用,提供了比傳統HRT更精確的治療方案。植物雌激素的研究也為更年期症狀管理提供了新的選擇。

卵巢週期、月經週期和更年期是女性生殖生理中互相關聯的重要過程。它們不僅影響生育能力,還與女性的整體健康密切相關。深入理解這些過程有助於我們更好地維護女性健康,診斷和治療相關疾病,以及開發新的生殖醫學技術。

受精是生命延續的關鍵過程,它標誌著新個體生命的開始。這個過程涉及雄性配子(精子)與雌性配子(卵子)的結合,形成受精卵(合子)。受精不僅僅是兩個細胞的簡單融合,而是一系列複雜且精確協調的事件。

在大多數動物中,受精過程始於配子的產生。雄性在精巢中產生精子,雌性則在卵巢中產生卵子。這些配子經過減數分裂,使染色體數目減半,為將來的結合做準備。精子和卵子各自攜帶一半的遺傳物質,當它們結合時,便能恢復物種特有的染色體數目。

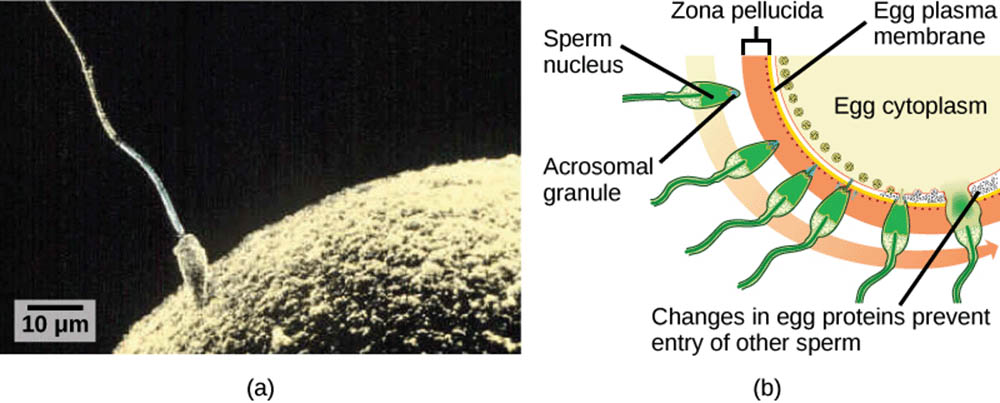

受精過程中,精子必須穿過卵子周圍的保護層。在哺乳動物中,這個保護層稱為透明帶(zona pellucida)。精子頭部含有特殊的酶,能夠分解這層屏障,使精子得以接近卵子表面。一旦精子與卵子接觸,就會觸發一系列生化反應。

最引人注目的是所謂的「皮質反應」(cortical reaction)。當第一個精子成功穿透卵子膜時,卵子會迅速釋放儲存在其表面下方的特殊囊泡。這些囊泡中的物質會改變卵子表面的特性,防止其他精子進入,從而確保只有一個精子能夠與卵子結合。

隨後,精子核與卵子核融合,形成受精卵。這個過程標誌著遺傳物質的結合,父母雙方的基因開始互動,為新個體的發展奠定基礎。受精後,卵子迅速啟動代謝活動,開始分裂,進入早期胚胎發育階段。

值得注意的是,受精的時機和地點在不同物種間存在顯著差異。例如,在人類和大多數哺乳動物中,受精通常發生在輸卵管中。而在許多水生動物中,如魚類,受精則可能發生在體外的水環境中。

受精過程的成功與否受多種因素影響,包括配子的質量、環境條件以及雌雄個體的生理狀態。了解受精的機制對於研究生殖生物學、治療不孕症以及發展新型避孕方法都具有重要意義。

受精是生命延續的核心過程,標誌著新個體生命的開始。這個過程涉及雄性配子(精子)與雌性配子(卵子)的結合,形成受精卵(合子)。受精不僅僅是兩個細胞的簡單融合,而是一系列複雜且精確協調的事件,涉及多個階段和分子機制。

精子的準備階段是受精過程的重要前奏。在雄性生殖系統中,精子經歷一個稱為獲能(capacitation)的過程。獲能使精子獲得穿透卵子外層的能力,這個過程通常發生在雌性生殖道內。在獲能過程中,精子細胞膜的組成發生變化,使其更易受刺激並增強其運動能力。此外,精子頭部的酶活性也會增強,為後續穿透卵子外層做好準備。

當精子接近卵子時,它首先需要穿過卵子周圍的保護層。在哺乳動物中,這個保護層稱為透明帶(zona pellucida)。透明帶是一層由糖蛋白構成的厚實外殼,對於物種特異性識別和防止多精入卵至關重要。精子頭部含有一種特殊的酶,稱為頂體酶(acrosomal enzymes)。當精子接觸到透明帶時,會發生頂體反應(acrosome reaction),釋放這些酶來分解透明帶,為精子通過創造通道。

一旦精子穿過透明帶,它就會與卵子的細胞膜接觸。這個接觸會觸發一系列快速而複雜的細胞反應。最顯著的是所謂的「皮質反應」(cortical reaction)。當第一個精子成功穿透卵子膜時,卵子會迅速釋放儲存在其表面下方的特殊囊泡,稱為皮質顆粒(cortical granules)。這些顆粒中含有的酶和其他物質會被釋放到卵子和透明帶之間的空間,導致透明帶硬化並改變其化學特性。這個過程,也被稱為透明帶反應(zona reaction),能有效防止其他精子進入,從而確保只有一個精子能夠與卵子結合,避免多精入卵。

精子與卵子膜融合後,精子核被釋放入卵子細胞質中。此時,卵子完成減數分裂,形成雌原核(female pronucleus)。同時,進入卵子的精子核也會發生變化,形成雄原核(male pronucleus)。這兩個原核會在卵子細胞質中逐漸靠近,最終融合,完成遺傳物質的結合。這個過程標誌著受精的完成,形成的合子(zygote)包含了來自父母雙方的完整染色體組。

受精過程中,卵子會經歷一系列的活化反應。這包括鈣離子濃度的快速上升,這是由精子進入卵子時引發的。鈣離子濃度的變化會觸發多個細胞內信號通路,導致代謝活動的增加、蛋白質合成的啟動,以及細胞週期的重新開始。這些變化為早期胚胎發育做好準備。

值得注意的是,受精過程中還涉及線粒體的遺傳。在大多數動物中,受精卵中的線粒體幾乎全部來自卵子,這就是所謂的母系遺傳。精子的線粒體通常在受精後被降解或排出,這種機制確保了線粒體DNA的單親遺傳,避免了可能的遺傳衝突。

受精完成後,合子開始進行有絲分裂,這標誌著早期胚胎發育的開始。第一次細胞分裂通常在受精後約24小時內發生,之後胚胎會經歷一系列快速的細胞分裂,形成多細胞胚胎。

在不同的物種中,受精的具體過程可能有所不同。例如,在一些水生動物中,如許多魚類和兩棲類,受精通常發生在體外的水環境中。雌性釋放卵子到水中,雄性隨後在卵子周圍釋放精子。這種外部受精(external fertilization)的成功率通常較低,因為環境因素如水流、溫度和捕食者都可能影響受精的結果。

相比之下,哺乳動物和許多陸生動物採用內部受精(internal fertilization)。在這種情況下,精子被輸送到雌性生殖道內,通常是在交配過程中。內部受精提供了一個更加穩定和受控的環境,增加了受精成功的機會。在人類和大多數哺乳動物中,受精通常發生在輸卵管中,這裡提供了理想的環境條件,如適當的pH值和溫度,有利於精子和卵子的存活和結合。

受精過程的成功與否受多種因素影響。首先是配子的質量。健康的精子應具有良好的運動能力和正常的形態,而卵子則需要具備正確的染色體數目和充足的細胞質資源。其次,生殖道的環境條件也至關重要,包括適當的pH值、溫度和營養供應。此外,母體的激素水準、免疫系統狀態,以及整體健康狀況都會影響受精的成功率。

在人類和一些哺乳動物中,卵子在排卵後的存活時間相對較短,通常只有24-48小時。相比之下,精子在女性生殖道中可以存活較長時間,最長可達5-7天。這種時間差使得受精有一個相對較長的「機會窗口」,增加了受精成功的可能性。

受精過程中的任何異常都可能導致不孕或早期流產。例如,如果精子無法有效地進行獲能過程,它們可能無法穿透卵子的外層。同樣,如果卵子的皮質反應出現問題,可能會導致多精入卵,通常會造成胚胎發育異常。因此,了解受精的詳細機制對於診斷和治療不孕症至關重要。

近年來,輔助生殖技術的發展極大地提高了處理不孕問題的能力。體外受精(IVF)技術允許在實驗室環境中進行卵子和精子的結合,克服了自然受精過程中可能遇到的一些障礙。而卵胞質內單精子注射(ICSI)技術則更進一步,直接將單個精子注入卵子中,這對於嚴重的男性不育特別有效。

此外,對受精過程的深入了解也為開發新型避孕方法提供了科學基礎。例如,一些研究致力於開發能夠阻斷精子-卵子識別和結合過程的藥物,這可能會lead to更安全、更有效的避孕方法。

受精是一個複雜而精妙的生物學過程,它不僅關係到新生命的誕生,也是生物進化和物種延續的關鍵環節。隨著科技的進步和研究的深入,我們對受精過程的理解不斷加深,這不僅有助於解決生殖健康問題,也為探索生命的本質提供了重要的視角。

外部受精和內部受精是動物界中兩種主要的受精方式,它們反映了不同物種對環境適應和繁殖策略的選擇。這兩種受精方式在進化過程中各有優勢,也面臨著不同的挑戰。

外部受精主要見於水生環境中的動物,特別是魚類和兩棲類。在這種受精方式中,雌性將卵子釋放到水中,雄性隨後在卵子周圍釋放精子。受精過程發生在動物體外的水環境中。這種方式的一個顯著特點是可以產生大量的後代。例如,許多魚類species每次產卵可以釋放成千上萬的卵子。這種策略有助於彌補外部受精相對較低的成功率。

外部受精的成功率受多種環境因素影響。水流、水溫、酸鹼度等都會直接影響精子和卵子的存活率及其相遇的機會。此外,捕食者的存在也會顯著減少受精成功的機會。為了應對這些挑戰,許多採用外部受精的物種演化出了特定的行為模式。例如,一些魚類會選擇在特定的季節和地點集體產卵,這種行為稱為產卵聚集(spawning aggregation)。通過同時釋放大量的精子和卵子,增加了受精的機會。

某些採用外部受精的物種還發展出了精巧的求偶行為和交配儀式。這些行為有助於確保雌雄個體在最佳時機和位置釋放配子。例如,三刺魚(stickleback)的雄性會建造精心設計的巢穴,並通過複雜的求偶舞蹈吸引雌性。當雌性被吸引到巢穴時,雄性會引導她產卵,然後立即在卵子上方釋放精子,大大提高了受精的成功率。

外部受精的另一個重要特徵是它為群體繁殖(group spawning)提供了可能。在一些魚類種群中,多個雄性可能同時參與對一組卵子的受精。這種策略增加了種群的遺傳多樣性,有利於群體適應性的提高。然而,這也意味著個體之間存在激烈的競爭,尤其是雄性之間的精子競爭。

相比之下,內部受精是陸生脊椎動物和某些水生動物(如鯊魚和一些硬骨魚)的主要受精方式。在這種方式中,精子被直接輸送到雌性生殖道內,通常通過交配行為完成。內部受精提供了一個相對穩定和受控的環境,大大提高了受精的成功率。

內部受精的一個關鍵優勢是它允許更精確的受精時機控制。在許多物種中,雌性可以儲存精子相當長的時間,等待最佳的排卵時機。例如,一些蝙蝠和爬行動物species能夠在交配後數月甚至數年才完成受精。這種機制使得動物可以在資源最豐富或環境最適宜的時候生育後代。

內部受精還為親代提供了更多機會來影響後代的發展。例如,哺乳動物的胎盤不僅為胚胎提供營養,還允許母體激素直接影響胚胎的發育。這種緊密的母子聯繫為後代提供了更好的生存保障。

然而,內部受精也帶來了一些挑戰。首先,它通常需要更複雜的解剖結構和生理機制。雄性需要發展特化的交配器官來輸送精子,而雌性則需要有適當的結構來接收和儲存精子。這些特化結構的演化需要大量的能量投入。

其次,內部受精往往伴隨著更複雜的行為模式。許多採用內部受精的物種發展出了精巧的求偶儀式和交配行為。這些行為不僅耗費能量,還可能增加個體被捕食的風險。例如,孔雀華麗的尾羽雖然有助於吸引雌性,但也使它們更容易被捕食者發現。

內部受精還影響了性選擇的模式。由於雌性在繁殖過程中投入更多(包括懷孕和照料後代),它們往往對配偶的選擇更加謹慎。這導致了許多物種中雄性之間的激烈競爭,以及各種誇張的次級性徵的演化,如鹿的角或獅子的鬃毛。

在某些物種中,內部受精演化出了特殊的機制來確保受精的成功。例如,某些昆蟲species的雄性會在交配後形成一個「交配栓」(mating plug),阻止其他雄性與該雌性交配。而在一些哺乳動物中,雄性的精液中含有特殊的蛋白質,可以形成一種凝膠狀物質,有助於將精子保留在雌性生殖道內,增加受精的機會。

值得注意的是,一些物種在外部和內部受精之間找到了折中的方案。例如,一些兩棲動物採用「假內部受精」(pseudo-internal fertilization)的方式。在這種情況下,雄性將精子包裹在一個稱為精包(spermatophore)的結構中,然後將其置於地面。雌性隨後會將這個精包吸入體內,實現受精。這種方法結合了外部受精的部分優勢(如不需要複雜的交配器官)和內部受精的部分優勢(如提供了較為穩定的受精環境)。

在進化的歷程中,外部受精和內部受精各自適應了不同的生態位。外部受精在水生環境中普遍存在,這與水環境為配子的擴散和相遇提供了理想媒介有關。同時,它也允許產生大量後代,這在面對高度不確定的水生環境時是一種有效的生存策略。

相比之下,內部受精更適合陸地環境。在陸地上,水分稀缺,外部受精面臨著配子迅速乾燥的風險。內部受精為配子提供了一個濕潤、穩定的環境,大大提高了受精的成功率。此外,內部受精還為後代提供了更多的親代照顧機會,這在資源相對稀缺的陸地環境中是一個重要優勢。

不同的受精方式也影響了物種的繁殖策略。採用外部受精的物種通常傾向於r-選擇策略,即產生大量後代但投入較少親代照顧。這種策略在變化多端的環境中可能更有優勢。相反,採用內部受精的物種往往傾向於K-選擇策略,即產生較少後代但投入更多親代照顧。這種策略在相對穩定的環境中可能更為有效。

近年來,隨著分子生物學和遺傳學技術的發展,科學家們對外部和內部受精的分子機制有了更深入的理解。例如,研究發現在許多物種中,卵子表面存在特定的受體蛋白,這些蛋白可以識別並結合相應species的精子。這種分子水準的識別機制在防止跨species受精方面起著重要作用,尤其是在外部受精的水生環境中。

同時,環境變化對不同受精方式的影響也引起了研究者的關注。例如,海洋酸化可能對採用外部受精的海洋生物產生嚴重影響,因為它可能改變水環境的化學特性,影響精子和卵子的存活和結合。而氣候變化導致的溫度升高可能影響採用內部受精的物種的繁殖時間和成功率。

生殖進化是生命演化過程中的一個核心主題,它涉及生物如何傳遞遺傳信息並產生後代。這個過程不僅關係到物種的延續,也深刻影響了生物的形態、行為和生態適應。生殖方式的演化反映了生物對環境壓力的適應,同時也塑造了生物多樣性的格局。

最原始的生殖方式是無性生殖,這種方式在單細胞生物和一些簡單的多細胞生物中仍然普遍存在。無性生殖的主要特點是後代與親代在遺傳上完全相同,這種方式能夠快速產生大量後代,在穩定的環境中具有明顯優勢。然而,無性生殖缺乏遺傳變異,這限制了物種適應環境變化的能力。

有性生殖的出現是生殖進化中的一個重大飛躍。有性生殖涉及遺傳物質的重組,這大大增加了後代的遺傳多樣性。儘管有性生殖在能量投入上比無性生殖更為昂貴,但它提供了更強的適應潛力,使物種能夠更好地應對變化的環境和新的選擇壓力。

配子的演化是有性生殖發展過程中的另一個重要里程碑。最初,參與有性生殖的兩個配子在大小和形態上是相似的,這種情況被稱為同配生殖(isogamy)。隨著時間的推移,配子開始出現分化,演化出大小不同的配子,這種現象被稱為異配生殖(anisogamy)。最終,在大多數高等動物中,形成了我們熟知的大型、不動的卵子和小型、高度運動的精子。

異配生殖的演化帶來了深遠的影響。它導致了雌雄個體在繁殖投資上的差異,進而影響了性選擇和親代投資的模式。雌性由於產生大型卵子,往往在繁殖上投入更多,因此在選擇配偶時更為謹慎。這種選擇壓力促使雄性演化出各種吸引雌性的特徵和行為,如孔雀的華麗尾羽或鳥類的複雜求偶歌聲。

生殖進化還涉及受精方式的演化。如前所述,外部受精和內部受精各有優缺點,它們的演化與生物的生活環境密切相關。水生環境有利於外部受精,而陸地環境則更有利於內部受精的發展。內部受精的演化不僅需要特化的生殖器官,還常常伴隨著複雜的行為適應,如求偶儀式和交配行為。

胚胎發育方式的演化也是生殖進化的一個重要方面。卵生(oviparity)是最原始的胚胎發育方式,卵在體外發育。活胎生(viviparity)的演化允許胚胎在母體內發育,這種方式為胚胎提供了更好的保護和更穩定的發育環境。在哺乳動物中,胎盤的演化更進一步加強了母體對胚胎的營養供應和保護。

親代投資(parental investment)的演化是生殖進化中另一個關鍵主題。從單純的產卵和離開,到長期的後代照顧,不同物種採取了不同的策略。這些策略的選擇受到多種因素的影響,包括環境資源的可得性、捕食壓力、以及種內和種間競爭的強度。例如,在資源匱乏或捕食壓力大的環境中,延長的親代照顧可能會顯著提高後代的存活率。

生殖系統的演化還涉及激素調控系統的發展。性激素不僅控制生殖器官的發育和功能,還影響次級性徵的形成和行為模式。這種複雜的內分泌系統的演化使得生物能夠更精確地控制生殖時機,以適應環境的季節性變化和其他外部因素。

性別決定機制的演化是另一個引人入勝的主題。從環境決定性別(如在一些爬行動物中,孵化溫度決定性別),到遺傳決定性別(如哺乳動物的XY系統或鳥類的ZW系統),不同物種演化出了多樣的性別決定方式。這些機制的演化反映了不同生態環境下的選擇壓力。

生殖策略的演化還涉及生活史特徵的適應。例如,一些物種演化出了延遲性成熟的策略,以在達到足夠體型或積累足夠資源後再進行繁殖。而另一些物種則採取早熟繁殖的策略,在相對年輕的年齡就開始生育後代。這些策略的選擇反映了生存和繁殖之間的權衡。

一些物種還演化出了特殊的生殖適應。例如,單性生殖(parthenogenesis)允許雌性在沒有雄性參與的情況下產生後代。這種策略在某些環境下可能有明顯優勢,特別是在找不到配偶或需要快速繁殖的情況下。然而,單性生殖也面臨著遺傳多樣性減少的風險。

另一個有趣的演化現象是性別轉換(sex change)。在一些魚類中,個體可以在生命周期中改變性別。這種策略允許個體根據社會地位或環境條件選擇最有利的性別,從而最大化其繁殖成功。

共生繁殖(eusociality)的演化是生殖進化中的一個極端例子。在蜜蜂、蟻類等社會性昆蟲中,只有少數個體(如蜂后)負責繁殖,而大多數個體(工蟻)放棄自身的繁殖機會,轉而幫助照顧親屬的後代。這種高度利他的行為模式的演化一直是進化生物學研究的熱點。

生殖隔離機制的演化在物種形成過程中起著關鍵作用。這些機制可以是前合子隔離(如行為隔離、生態隔離)或後合子隔離(如雜交不育)。這些隔離機制的演化有助於維持物種的完整性,並促進新物種的形成。

寄生蟲和宿主之間的協同進化也對生殖系統產生了深遠影響。一些寄生蟲能夠操縱宿主的生殖行為以增加自身的傳播機會。例如,某些寄生蟲可以改變宿主的性別比例或交配行為。這種寄生蟲-宿主互動演化出了複雜的適應和反適應機制。

氣候變化和人類活動對生殖進化產生了新的選擇壓力。例如,全球變暖可能影響以溫度決定性別的物種的性別比例。人類活動導致的棲息地破碎化可能影響某些物種的交配機會和基因流動。這些新的選擇壓力可能導致快速的進化反應。

最後,生殖進化與其他生物學領域密切相關。例如,免疫系統的演化與生殖系統的演化之間存在複雜的相互作用。母體需要在保護自身免受病原體侵害和允許半異體胚胎發育之間取得平衡。同樣,代謝系統的演化也與生殖策略密切相關,因為不同的生殖方式對能量的需求不同。

生殖進化是一個持續的過程,反映了生物對不斷變化的環境的適應。理解這一過程不僅有助於我們更好地認識生物多樣性的起源和維持機制,還為解決實際問題(如保護瀕危物種或改善作物育種)提供了重要的理論基礎。

早期胚胎發育是生物個體從受精卵到形成基本體型結構的關鍵階段。這個過程涉及一系列精密協調的細胞分裂、遷移和分化事件,最終導致複雜的多細胞生物體的形成。雖然不同物種的早期胚胎發育在細節上有所差異,但許多基本原理和過程是共通的。

早期胚胎發育始於受精。當精子與卵子結合後,形成受精卵(合子)。這個單細胞就包含了來自父母雙方的完整遺傳信息。受精過程不僅僅是遺傳物質的結合,還會觸發一系列細胞內的變化,為後續的發育做好準備。例如,受精會導致鈣離子濃度的瞬時上升,這種鈣信號可以激活多個發育相關的基因。

受精後,合子開始進行一系列快速的細胞分裂,這個階段被稱為卵裂(cleavage)。卵裂的特點是細胞數量迅速增加,但整體胚胎的大小幾乎不變。這是因為分裂產生的新細胞(被稱為分裂球)比原始的合子小得多。卵裂的模式在不同動物門類中可能有所不同,這主要取決於卵黃的數量和分布。

在許多動物中,早期的卵裂是同步的,每個細胞週期大約需要15-30分鐘。這種快速分裂的原因是早期胚胎主要依賴母源性mRNA和蛋白質,而不需要新的基因轉錄。隨著分裂的進行,細胞逐漸變小,核質比(細胞核與細胞質的比例)增加,最終達到一個臨界點,此時胚胎基因組被激活,開始大規模的新基因轉錄。

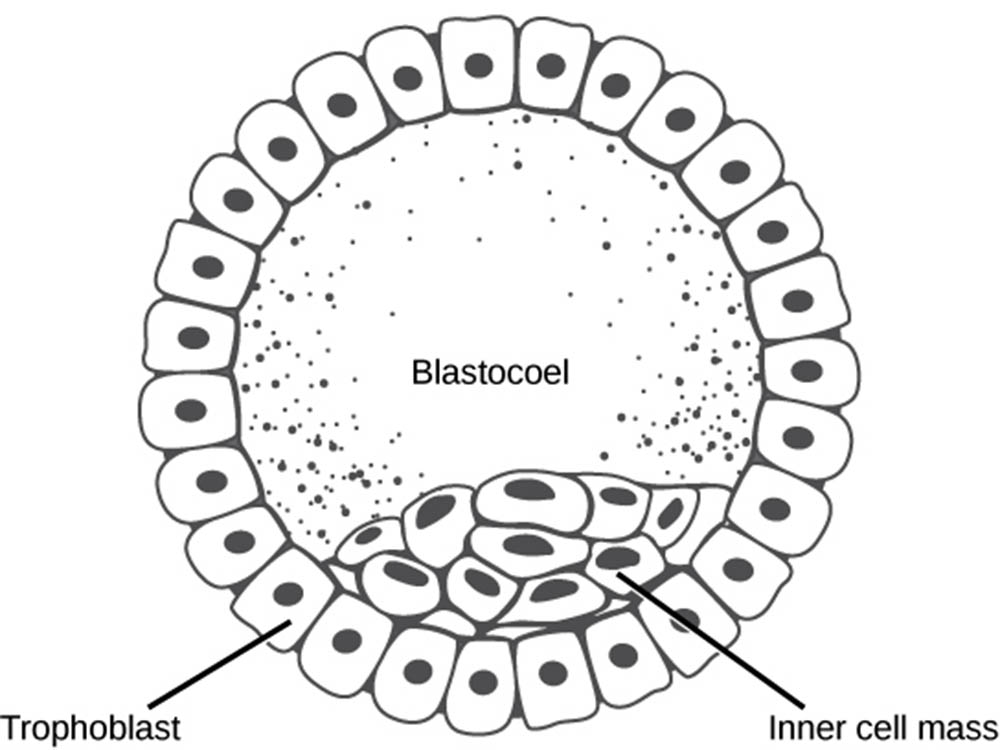

卵裂的結果是形成一個被稱為桑椹胚(morula)的細胞團。桑椹胚的細胞仍然是全能的,即每個細胞都有潛力發育成完整的個體。隨後,桑椹胚內部開始形成一個充滿液體的腔室,這個過程被稱為囊胚形成(blastulation)。形成的結構被稱為囊胚(blastula)。

在哺乳動物中,囊胚被特別稱為胚泡(blastocyst)。胚泡由兩種主要細胞類型組成:形成胚泡外層的滋養層細胞(trophoblast cells),它們將來發育成胎盤和其他胚胎外組織;以及位於胚泡內部的內細胞團(inner cell mass),它將發育成胚胎本身。這種早期的細胞分化是胚胎發育中的一個重要里程碑。

囊胚形成後,胚胎進入下一個關鍵階段:原腸胚形成(gastrulation)。這個階段的特點是大規模的細胞運動和重排,形成三個基本的胚層:外胚層(ectoderm)、中胚層(mesoderm)和內胚層(endoderm)。這三個胚層將分別發育成不同的組織和器官系統。例如,外胚層將形成表皮和神經系統,中胚層將形成肌肉和骨骼,而內胚層將形成消化道和相關器官。

原腸胚形成過程中,一群特殊的細胞被稱為組織者(organizer)。這些細胞能夠分泌信號分子,指導周圍細胞的發育命運。例如,在兩棲類中,施佩曼氏組織者(Spemann's organizer)在誘導神經系統的形成中起著關鍵作用。類似的組織者結構在其他脊椎動物中也有發現,儘管具體名稱可能不同。

在原腸胚形成過程中,細胞不僅改變位置,還會改變形狀和行為。例如,上皮間質轉化(epithelial-mesenchymal transition, EMT)是一個關鍵過程,在此過程中,上皮細胞失去它們的極性和細胞間連接,變成能夠遷移的間質細胞。這個過程對於中胚層的形成至關重要。

隨著原腸胚形成的進行,胚胎開始建立其基本的體軸。前後軸(anterior-posterior axis)、背腹軸(dorsal-ventral axis)和左右軸(left-right axis)的形成是早期胚胎發育的另一個關鍵方面。這些軸的建立涉及複雜的基因調控網絡和信號分子梯度。例如,在許多動物中,Wnt信號通路在前後軸的建立中起著重要作用。

神經管(neural tube)的形成是早期胚胎發育中另一個重要事件。在脊椎動物中,外胚層的一部分被誘導形成神經板(neural plate),然後神經板會彎折並融合形成神經管。這個過程被稱為神經管閉合(neurulation)。神經管是中樞神經系統的前體,它的頭部將發育成大腦,而尾部將發育成脊髓。

隨著發育的進行,不同的組織和器官原基開始形成。這個過程被稱為器官發生(organogenesis)。例如,心臟原基早在發育的第三週就開始形成,而肝臟和胰臟等內臟器官也在這個時期開始發育。器官發生涉及複雜的細胞相互作用和信號交換,常常需要來自不同胚層的細胞協同作用。

在早期胚胎發育過程中,細胞命運的決定是一個核心問題。最初全能的細胞如何逐漸限制其發育潛能,最終分化成特定的細胞類型?這個過程涉及基因表達模式的逐步改變。表觀遺傳修飾,如DNA甲基化和組蛋白修飾,在這個過程中起著重要作用。某些關鍵的轉錄因子,如Oct4、Sox2和Nanog,在維持幹細胞特性和調控分化過程中扮演著中心角色。

細胞之間的相互作用在早期胚胎發育中至關重要。這些相互作用可以通過直接的細胞-細胞接觸或通過分泌的信號分子來實現。例如,Notch信號通路在許多發育過程中起著關鍵作用,特別是在細胞命運決定和模式形成方面。同樣,骨形態發生蛋白(Bone Morphogenetic Proteins, BMPs)和纖維母細胞生長因子(Fibroblast Growth Factors, FGFs)等信號分子在多個發育階段都發揮重要功能。

細胞凋亡(apoptosis)在早期胚胎發育中也扮演著重要角色。雖然看似矛盾,但程序性細胞死亡對於正常的器官形成和組織塑造是必要的。例如,在脊椎動物胚胎中,手指之間的細胞會通過凋亡而消失,從而形成分離的指頭。

胚胎發育過程中的時間控制也是一個關鍵因素。某些發育事件必須在特定的時間窗口內發生,否則可能導致發育異常。這種時間控制部分依賴於所謂的發育鐘(developmental clock)機制,如體節形成過程中的分子振蕩器。

早期胚胎發育還涉及細胞的極性建立。細胞極性對於正確的組織結構和器官功能至關重要。例如,上皮細胞的頂底極性(apical-basal polarity)對於形成有功能的屏障上皮是必要的。細胞極性的建立和維持涉及多個基因和蛋白質的協同作用。

在哺乳動物中,早期胚胎發育還涉及著床(implantation)過程。胚泡必須與子宮內膜建立緊密聯繫,這個過程涉及複雜的母體-胚胎相互作用。著床失敗是導致早期妊娠失敗的一個常見原因。

值得注意的是,雖然早期胚胎發育的許多基本原理在不同物種間是保守的,但具體的機制和時間點可能有顯著差異。例如,海膽、果蝇、青蛙和小鼠的早期發育過程在細節上存在明顯差異,這反映了它們適應不同生態位的結果。

早期胚胎發育是一個複雜而精密的過程,涉及細胞分裂、遷移、分化、相互作用和死亡等多個方面。理解這個過程不僅對基礎生物學研究至關重要,對於理解先天性疾病的發生機制、開發再生醫學策略等應用領域也具有重大意義。

卵裂和囊胚階段是早期胚胎發育的關鍵階段,這兩個階段為後續的胚胎發育奠定了基礎。這個過程始於受精卵,通過一系列快速的細胞分裂,最終形成一個中空的細胞球——囊胚。

卵裂階段始於受精卵的第一次分裂。這個階段的特點是快速的細胞分裂,但胚胎的整體大小幾乎不變。這是因為在卵裂過程中,細胞分裂不伴隨細胞生長。每次分裂後,子細胞的大小大約是母細胞的一半。這種快速分裂的能力主要依賴於卵子中儲存的母源性mRNA和蛋白質,而不需要新的基因轉錄。

卵裂的模式在不同的動物門類中可能有顯著差異,這主要取決於卵黃的數量和分布。根據這些因素,卵裂可以分為幾種主要類型:

全等卵裂(holoblastic cleavage):整個卵細胞都參與分裂。這種類型又可以細分為: a) 輻射狀全等卵裂:常見於海膽等棘皮動物。 b) 螺旋狀全等卵裂:常見於軟體動物和環節動物。 c) 雙側全等卵裂:常見於兩棲類。

不等卵裂(meroblastic cleavage):只有卵細胞的一部分參與分裂。這種類型又可以細分為: a) 盤狀不等卵裂:常見於鳥類和爬行類。 b) 表面不等卵裂:常見於昆蟲。

在哺乳動物中,卵裂過程呈現出一些獨特的特徵。哺乳動物的卵裂是緩慢的,每次細胞分裂可能需要12-24小時。這與其他動物的快速卵裂形成鮮明對比。此外,哺乳動物的早期胚胎細胞之間的連接相對鬆散,這使得胚胎細胞具有一定的可塑性。

卵裂過程中,胚胎細胞(稱為分裂球)之間的相互作用開始變得重要。在一些物種中,從8細胞階段開始,分裂球之間會形成緊密連接,這個過程被稱為壓實作用(compaction)。壓實作用是細胞極性建立的開始,也是後續細胞分化的基礎。

隨著卵裂的進行,胚胎逐漸形成一個實心的細胞團,稱為桑椹胚(morula)。桑椹胚階段的細胞仍然具有全能性,即每個細胞都有潛力發育成完整的個體。然而,隨著發育的進行,細胞逐漸失去這種全能性,開始呈現出位置依賴的發育潛能。

在桑椹胚階段,一個關鍵的分子事件發生了:胚胎基因組的激活。在這之前,胚胎的發育主要依賴於母源性因子。胚胎基因組激活後,胚胎開始大規模地轉錄自身的基因。這個過程在不同物種中發生的時間點不同,例如在小鼠中是在2細胞階段,而在人類中是在4-8細胞階段。

隨著細胞分裂的繼續,桑椹胚內部開始形成一個充滿液體的腔室,這個過程被稱為囊胚形成(blastulation)。形成的結構被稱為囊胚(blastula)。囊胚的形成標誌著胚胎發育的一個重要里程碑,因為它代表了第一次明顯的細胞分化。

囊胚的結構在不同動物門類中可能有所不同。在海膽等簡單的無脊椎動物中,囊胚是一個單層的中空細胞球。而在哺乳動物中,囊胚被特別稱為胚泡(blastocyst),它具有更複雜的結構。

哺乳動物的胚泡由兩種主要細胞類型組成:

滋養層細胞(trophoblast cells):形成胚泡的外層,這些細胞將來主要發育成胎盤和其他胚胎外組織。

內細胞團(inner cell mass):位於胚泡內部的一群細胞,它們將發育成胚胎本身。

內細胞團的形成是一個複雜的過程,涉及細胞的內部運動和分選。這個過程部分依賴於細胞表面黏附分子的差異表達。例如,E-cadherin在內細胞團細胞中高表達,而在滋養層細胞中表達較低。

在囊胚階段,細胞開始表現出明顯的極性。在哺乳動物中,這種極性最初表現為內細胞團和滋養層的區分。這種早期的細胞分化是由一系列轉錄因子調控的。例如,Oct4和Nanog在維持內細胞團細胞的多能性方面起關鍵作用,而Cdx2則促進滋養層細胞的形成。

囊胚形成過程中,細胞之間的通訊變得越來越重要。這種通訊可以通過直接的細胞-細胞接觸,也可以通過分泌的信號分子來實現。例如,纖維母細胞生長因子(FGF)信號通路在調控內細胞團和滋養層細胞的命運決定中起重要作用。

在某些物種中,囊胚階段還涉及著床準備。例如,在人類中,胚泡需要擺脫包裹它的透明帶(zona pellucida),這個過程被稱為孵化(hatching)。孵化後的胚泡能夠與子宮內膜直接接觸,為後續的著床做準備。

囊胚階段的細胞仍然保持著相當的發育可塑性。例如,內細胞團的細胞在適當的條件下可以在體外培養成胚胎幹細胞。這些胚胎幹細胞具有分化成所有胚胎組織類型的能力,因此在再生醫學研究中具有重要意義。

值得注意的是,雖然卵裂和囊胚形成在不同物種中遵循一些共同的原則,但具體的過程和時間點可能有顯著差異。例如,在一些水生動物中,囊胚形成可能在受精後幾小時內就完成,而在哺乳動物中,這個過程可能需要幾天。

卵裂和囊胚階段的正常進行對於後續的胚胎發育至關重要。任何在這些階段發生的異常都可能導致嚴重的發育缺陷或早期胚胎死亡。例如,人類胚胎在這些早期階段的高失敗率部分解釋了人類生育效率相對較低的原因。

在卵裂和囊胚階段,胚胎還沒有建立明確的體軸。然而,在一些物種中,未來體軸的某些方面可能已經被確定。例如,在某些哺乳動物中,胚泡的內細胞團在胚泡內的位置可能與未來的前後軸有關。

卵裂和囊胚階段也是研究早期胚胎發育調控機制的重要窗口。通過觀察這些階段的胚胎,科學家們可以了解細胞命運決定、模式形成和組織分化的早期事件。例如,通過跟蹤單個細胞的命運,研究人員可以構建細胞譜系圖,揭示不同組織和器官的起源。

卵裂和囊胚階段是胚胎發育的關鍵早期階段。這些階段建立了胚胎的基本結構,為後續的形態發生和組織分化奠定了基礎。理解這些階段的細節不僅對基礎發育生物學研究重要,對於理解和治療與早期發育相關的疾病也具有重要意義。

原腸形成是胚胎發育中的一個關鍵階段,它將單層的囊胚轉變為具有三個胚層的胚胎。這個過程涉及大規模的細胞運動和重組,最終形成外胚層、中胚層和內胚層。原腸形成是形態發生的開始,為後續的器官形成奠定了基礎。

原腸形成的開始通常由特定的分子信號觸發。在許多物種中,這些信號包括轉化生長因子β(TGF-β)家族的成員,如骨形態發生蛋白(BMPs)和Nodal。這些信號分子的梯度分布在胚胎中建立了初始的極性,指導後續的細胞運動和分化。

在原腸形成過程中,最顯著的特徵之一是原條(primitive streak)的形成。原條首先出現在胚盤(embryonic disc)的後端,然後向前延伸。原條的形成標誌著胚胎前後軸和背腹軸的確立。細胞通過原條內陷,形成中胚層和內胚層,而留在表面的細胞則形成外胚層。

細胞通過原條遷移的過程涉及上皮-間質轉化(epithelial-mesenchymal transition, EMT)。在這個過程中,原本緊密連接的上皮細胞失去它們的極性和細胞間連接,變成能夠自由遷移的間質細胞。這個轉化過程受到多個基因的調控,包括Snail、Twist和Zeb基因家族。

原腸形成過程中,一個特殊的結構稱為組織者(organizer)在胚胎的模式形成中起著關鍵作用。在兩棲類中,這個結構被稱為施佩曼氏組織者(Spemann's organizer),以其發現者命名。組織者能夠分泌信號分子,指導周圍細胞的發育命運。例如,組織者分泌的因子如chordin和noggin可以抑制BMP信號,從而誘導神經外胚層的形成。

在鳥類和哺乳類中,與施佩曼氏組織者同源的結構被稱為亨森結(Hensen's node)。亨森結位於原條的前端,同樣具有組織誘導的能力。它在確定左右不對稱性和誘導神經系統形成方面起著重要作用。

原腸形成過程中,不同的細胞群體展現出不同的運動模式。例如,在某些物種中,內胚層前體細胞通過一種稱為內陷(involution)的過程進入胚胎內部。而中胚層前體細胞則通過嵌入(ingression)過程單獨遷移進入胚胎內部。這些不同的細胞運動模式共同塑造了胚胎的三維結構。

在原腸形成過程中,胚胎的不同區域開始表現出不同的基因表達模式。這種區域特異性的基因表達為後續的器官發生奠定了基礎。例如,Sox17在早期內胚層中高度表達,而Brachyury (T)基因在原條和新生中胚層中表達。這些基因的表達模式可以作為特定胚層或組織的標記。

原腸形成還涉及細胞命運的逐步限制。最初全能的細胞逐漸獲得特定的發育潛能。例如,進入胚胎內部形成中胚層的細胞將來可能發育成肌肉、骨骼或血液系統,而留在表面的外胚層細胞則可能發育成皮膚或神經系統。

在原腸形成過程中,細胞間的相互作用變得越來越重要。這些相互作用不僅通過直接的細胞-細胞接觸實現,還通過分泌的信號分子來協調。例如,Wnt信號通路在調控細胞運動和命運決定方面起著重要作用。Wnt信號的梯度分布有助於建立胚胎的前後軸。

原腸形成的一個重要結果是形成了原腸(archenteron)。原腸是最早的內部腔室,它將來發展成消化道。原腸的形成方式在不同物種中可能有所不同。例如,在兩棲類中,原腸主要通過內陷形成,而在鳥類和哺乳類中,則主要通過細胞遷移和重排形成。

在哺乳動物中,原腸形成過程還涉及胚胎外組織的形成。例如,滋養外胚層(trophectoderm)將發育成胎盤的一部分,而原始內胚層(primitive endoderm)則形成卵黃囊。這些胚胎外組織對於胚胎的營養供應和氣體交換至關重要。

原腸形成過程中的細胞運動受到細胞外基質的影響。細胞外基質不僅為細胞運動提供物理支持,還能調節信號分子的分布和活性。例如,纖維連接蛋白(fibronectin)在中胚層細胞的遷移中起著重要作用。

在某些物種中,原腸形成還涉及大規模的細胞重排。例如,在斑馬魚中,一種稱為表皮覆蓋運動(epiboly)的過程使胚胎細胞層逐漸覆蓋整個卵黃。這個過程涉及細胞的展平和擴散,最終導致胚胎完全包裹卵黃。

原腸形成的時間和持續時間在不同物種間有顯著差異。例如,在小鼠中,原腸形成開始於受精後約6.5天,而在人類中則開始於受精後約14天。這種時間差異反映了不同物種的發育速度和策略。

原腸形成過程中的異常可能導致嚴重的發育缺陷。例如,原條形成不完全可能導致脊柱裂等神經管缺陷。另一方面,過度的中胚層形成可能導致某些腫瘤的形成,如畸胎瘤。因此,原腸形成的精確調控對於正常的胚胎發育至關重要。

在原腸形成過程中,胚胎的各個部分開始表現出不同的機械特性。例如,某些區域可能變得更加柔軟或更加堅硬。這些機械特性的變化不僅是細胞運動的結果,也是驅動細胞運動的因素。近年來,研究人員越來越關注這些物理因素在形態發生中的作用。

原腸形成還涉及細胞極性的建立和維持。例如,在形成神經外胚層的過程中,細胞需要建立明確的頂底極性。這種極性的建立依賴於特定蛋白質的非對稱分布,如Par複合物和極性蛋白。

在一些物種中,原腸形成過程中還會出現一些暫時性的結構。例如,在鳥類胚胎中,原基條(primitive streak)的形成伴隨著一個稱為原凹(primitive pit)的結構。這些暫時性結構雖然存在時間短暫,但對於正確引導細胞運動和建立胚胎軸具有重要作用。

原腸形成過程中的細胞命運決定受到多個信號通路的精密調控。除了前面提到的BMP和Wnt信號外,FGF(成纖維細胞生長因子)和Notch信號通路也在這個過程中發揮重要作用。這些信號通路之間存在複雜的相互作用,共同塑造了胚胎的模式。

值得注意的是,雖然原腸形成的基本原理在不同物種間有一定的保守性,但具體的機制可能有顯著差異。例如,在一些無脊椎動物中,如海膽,原腸形成主要通過細胞的內陷來完成,而不形成原條。這種差異反映了不同生物類群在進化過程中採取的不同發育策略。

原腸形成是一個複雜而精密的過程,涉及細胞運動、分化、信號傳導和基因表達的協同作用。這個階段為後續的器官發生奠定了基礎,是理解早期胚胎發育的關鍵。深入研究原腸形成不僅有助於我們理解正常的發育過程,也為理解和治療與早期發育相關的疾病提供了重要線索。

器官發生是胚胎發育的關鍵階段,在這個階段中,原始的胚層逐漸分化並組織成為功能性的器官和組織系統。這個過程始於原腸胚形成之後,涉及複雜的細胞互動、分化和形態變化。器官發生的過程展現了生物體如何從簡單的細胞群體發展成為複雜的功能性結構。

器官發生的第一步通常是組織原基的形成。這些原基是未來器官的雛形,由特定區域的細胞群組成。例如,心臟原基在胚胎發育的很早期就開始形成,最初表現為一群特化的中胚層細胞。這些細胞受到來自周圍組織的信號調控,開始表達特定的基因組合,引導它們朝著心肌細胞的方向分化。

神經系統的發育是器官發生中一個複雜而引人入勝的過程。它始於神經板的形成,這是一片特化的外胚層細胞。隨後,神經板彎曲並融合形成神經管,這是中樞神經系統的前體。神經管的頭部將發育成大腦,而尾部將形成脊髓。神經管的閉合是一個精確控制的過程,任何異常都可能導致嚴重的先天性缺陷,如脊柱裂。

在神經系統發育的同時,神經冠細胞開始遷移。這些多能性細胞源於神經板的邊緣,它們遷移到胚胎的各個部位,分化成多種細胞類型,包括周圍神經系統的神經元、色素細胞和頭骨的某些部分。神經冠細胞的命運決定受到複雜的分子信號網絡調控,涉及諸如BMP、Wnt和FGF等多個信號通路。

心血管系統的發育是另一個重要的器官發生過程。心臟最初形成為一個簡單的管狀結構,隨後通過一系列的彎曲和分隔過程,逐漸發展成為四腔心臟。同時,血管系統開始形成,最初是通過血管發生(vasculogenesis)過程,即原始內皮細胞聚集形成初始血管網絡。隨後,通過血管新生(angiogenesis)過程,即現有血管分支形成新血管,進一步完善血管系統。

肝臟和胰臟等消化系統器官的發育涉及內胚層和中胚層的相互作用。例如,肝臟發育始於前腸內胚層的一小群細胞,這些細胞受到來自心臟中胚層的FGF信號刺激。這些信號促使內胚層細胞表達肝臟特異性基因,如白蛋白(albumin)。隨後,這些細胞遷移到周圍的間質中,形成肝芽,這是未來肝臟的雛形。

腎臟的發育是器官發生中一個複雜的例子,涉及多個中間階段。在哺乳動物中,腎臟發育經歷前腎、中腎和後腎三個階段。最終的永久腎(後腎)形成涉及兩個關鍵結構的相互作用:來自中間中胚層的後腎間質和來自輸尿管芽的上皮。這兩個組織之間的反覆相互誘導最終形成複雜的腎單位結構。

骨骼系統的發育展示了不同的成骨方式。長骨主要通過軟骨內成骨(endochondral ossification)形成,即首先形成軟骨模型,然後逐漸被骨組織取代。相比之下,頭骨的某些部分則通過膜內成骨(intramembranous ossification)直接形成骨組織,不經過軟骨階段。這兩種成骨方式的調控涉及不同的基因網絡和信號通路。

呼吸系統的發育始於前腸的一個出芽,這個出芽逐漸分支形成氣管-支氣管樹。這個分支過程受到精密的調控,涉及上皮-間質相互作用和多個信號分子,如FGF和BMP。肺泡,即氣體交換的主要場所,在發育後期才形成,並持續到出生後一段時間。

生殖系統的發育涉及一系列複雜的事件,包括生殖腺的形成、生殖管道的發育以及外生殖器的形成。有趣的是,哺乳動物的早期胚胎具有雙性潛能,即能夠發育成雄性或雌性。性別的決定主要由Y染色體上的SRY基因控制,這個基因的存在或缺失引導生殖腺向睪丸或卵巢方向發育。

感官器官的發育也是器官發生的重要部分。例如,眼睛的發育始於前腦兩側的光泡,這些光泡隨後誘導頭部外胚層形成晶狀體。視網膜的發育涉及複雜的細胞分層過程,最終形成能夠感知光線並傳遞視覺信息的精密結構。

在器官發生過程中,細胞凋亡(apoptosis)扮演著重要角色。這種程序性細胞死亡不僅去除多餘或有缺陷的細胞,還積極參與器官的塑造。例如,在手指的發育過程中,原本連在一起的指間組織通過細胞凋亡而消失,從而形成分離的手指。

表皮系統的發育是另一個有趣的例子。最初的單層外胚層逐漸分化成多層的表皮,其中包括基底層、棘層、顆粒層和角質層。這個過程涉及細胞的垂直分化和水準擴張。同時,表皮附屬結構如毛囊、汗腺和指甲也開始形成,這些結構的發育涉及表皮和下方間質之間的相互作用。

內分泌系統的發育展示了how不同胚層來源的組織可以形成功能相關的器官系統。例如,腦下垂體由神經外胚層(後葉)和口腔外胚層(前葉)共同形成。甲狀腺源於咽部內胚層,而腎上腺皮質和髓質分別來自中胚層和神經外胚層(通過神經脊細胞)。

在器官發生過程中,細胞外基質(ECM)扮演著關鍵角色。ECM不僅為細胞提供物理支持,還參與信號傳導,影響細胞的行為和命運。例如,在肺的分支形成過程中,ECM成分的動態變化指導著上皮分支的模式。

器官發生還涉及複雜的血管化過程。新生器官需要充足的血液供應以獲得氧氣和營養。血管的形成受到器官特異性信號的調控,例如VEGF(血管內皮生長因子)在許多器官的血管形成中起關鍵作用。某些器官,如肝臟,還發展出特殊的血管結構以適應其特定功能。

值得注意的是,不同器官系統的發育並非相互獨立的過程。相反,它們之間存在複雜的相互依賴和協調。例如,心血管系統的正常發育對其他器官的適當發育至關重要,因為它提供必要的氧氣和營養。同樣,神經系統的發育與多個器官系統的功能建立密切相關。

器官發生過程中的時間控制也是一個關鍵因素。某些發育事件必須在特定的時間窗口內發生,否則可能導致嚴重的發育異常。這種時間控制涉及複雜的基因調控網絡和環境因素的相互作用。

最後,值得強調的是,器官發生不僅僅是一個發育階段的過程,在某些情況下,它可以持續到出生後。例如,人類的大腦在出生後仍然經歷顯著的發育和重塑。此外,某些器官,如肝臟,保持了在成年期再生的能力,這在某種程度上反映了器官發生過程的部分重現。

脊椎動物軸線形成是胚胎發育中的一個關鍵過程,它決定了動物身體的基本結構和組織分布。這個過程涉及三個主要軸的建立:前後軸(頭尾軸)、背腹軸和左右軸。軸線的形成不僅為器官的正確定位提供了指引,還對細胞分化和組織模式化起著至關重要的作用。

前後軸的建立通常是最早發生的,它在原腸胚形成期間就開始確定。在許多脊椎動物中,這個過程與原條(primitive streak)的形成密切相關。原條首先出現在胚盤後部,然後向前延伸,這個過程本身就標誌著前後軸的確立。原條的形成受到多個信號分子的調控,其中Wnt信號通路扮演著核心角色。

在分子水準上,前後軸的形成涉及一系列基因表達梯度的建立。例如,在脊椎動物胚胎中,Hox基因家族的表達模式與體節的前後身份密切相關。Hox基因按照它們在染色體上的排列順序依次在胚胎中表達,這種現象被稱為共線性(colinearity)。位於染色體3'端的Hox基因在胚胎前部表達,而5'端的基因則在後部表達。

背腹軸的形成同樣始於早期胚胎發育階段。在許多脊椎動物中,背腹軸的建立與原腸胚形成過程中的細胞運動和信號交換密切相關。背腹軸的形成主要受骨形態發生蛋白(BMP)信號通路的調控。BMP在腹側高表達,而在背側則被抑制。這種BMP活性的梯度分布對於正確的背腹模式形成至關重要。

在兩棲類中,施佩曼氏組織者(Spemann's organizer)在背腹軸的建立中起著關鍵作用。這個結構位於原腸胚的背唇部位,能夠分泌BMP抑制因子,如絨毛膜(Chordin)、諾根(Noggin)和折疊蛋白(Follistatin)。這些因子在背側抑制BMP活性,從而促進神經組織的形成。在其他脊椎動物中,也存在功能類似的結構,如鳥類和哺乳類的亨森結(Hensen's node)。

左右軸的確立通常發生在前後軸和背腹軸建立之後。這個過程涉及複雜的分子機制和細胞行為。在許多脊椎動物中,左右不對稱性的建立始於一個稱為左右組織者(left-right organizer)的特殊結構。在小鼠中,這個結構被稱為結(node),位於原條的前端。

左右軸形成的一個關鍵事件是結中纖毛的旋轉運動,這種運動產生了一種稱為結流(nodal flow)的左向液流。這種液流被認為是打破左右對稱性的初始信號。結流如何轉化為分子信號仍然是研究的熱點,但目前的模型認為,它可能通過機械感受或形態素運輸來實現。

隨後,左右不對稱性通過一系列基因的非對稱表達得到加強。例如,Nodal基因在左側中胚層中高表達,而其抑制因子Lefty則在右側表達。這種非對稱的基因表達模式最終導致內臟器官的左右不對稱排列,如心臟偏向左側,肝臟偏向右側。

值得注意的是,軸線形成不僅僅是線性的過程,而是涉及複雜的信號網絡和反饋循環。例如,前後軸和背腹軸的形成過程是相互影響的。原條的形成不僅確定了前後軸,還通過誘導中胚層的形成影響了背腹軸的建立。

在軸線形成過程中,某些關鍵轉錄因子起著核心作用。例如,T-box家族的基因,如Brachyury,在中軸中胚層的形成和維持中至關重要。同樣,Fox家族的基因,如Foxa2,在確定背腹軸和內胚層發育中扮演重要角色。

除了轉錄因子外,細胞間的信號傳導也在軸線形成中起著關鍵作用。前面提到的BMP和Wnt信號外,Sonic hedgehog (Shh)信號通路也在背腹軸和左右軸的形成中發揮重要功能。在脊髓發育中,Shh從脊索分泌,形成背腹梯度,指導不同類型神經元的分化。

軸線形成還涉及細胞的定向運動和重排。例如,在魚類和兩棲類中,一種稱為匯聚延伸(convergent extension)的細胞運動對於胚胎的延長和中軸結構的形成至關重要。這種運動受到平面細胞極性(planar cell polarity, PCP)信號通路的調控。

在哺乳動物中,軸線形成還與著床過程密切相關。胚胎與子宮的相對位置可能影響前後軸的確立。例如,在小鼠中,胚胎著床位置的近端-遠端軸被認為與未來的前後軸相關。

值得注意的是,雖然軸線形成的基本原理在脊椎動物中是保守的,但具體的機制可能因物種而異。例如,在魚類中,背腹軸的形成受到母源性因子的強烈影響,而在哺乳動物中,這個過程更多地依賴於胚胎自身的基因表達。

軸線形成的異常可能導致嚴重的發育缺陷。例如,神經管閉合缺陷可能與背腹軸形成的問題有關。同樣,左右軸形成的異常可能導致內臟反位等症狀。因此,了解軸線形成的機制不仅在基礎研究中重要,對於理解和預防某些先天性疾病也具有重要意義。

在軸線形成過程中,表觀遺傳調控也起著重要作用。例如,組蛋白修飾和DNA甲基化的動態變化與軸線相關基因的表達調控密切相關。這種表觀遺傳調控為環境因素影響胚胎發育提供了可能的機制。

軸線形成還涉及細胞命運的逐步限制。最初全能的細胞通過位置信息和信號整合,逐漸獲得特定的發育潛能。例如,位於胚胎前端的細胞可能被指定為前腦前體,而後端的細胞則可能成為尾部組織的前體。

值得一提的是,某些脊椎動物在成體階段仍保留了軸線相關的再生能力。例如,一些兩棲類可以再生尾巴,這個過程在某種程度上重現了胚胎發育中的軸線形成過程。研究這種再生過程可能為理解軸線形成的機制提供新的見解。

最後,隨著單細胞測序技術的發展,研究人員能夠以前所未有的分辨率研究軸線形成過程中的基因表達動態。這些研究揭示了軸線形成過程中細胞命運決定的複雜性,並為理解發育的時空調控提供了新的視角。

脊椎動物軸線形成是一個複雜而精密的過程,涉及多個信號通路的協同作用、基因表達的精確調控以及細胞行為的協調。這個過程不僅決定了動物體的基本結構,還為後續的器官發生和組織分化奠定了基礎。深入理解軸線形成的機制,對於發育生物學研究和相關疾病的預防與治療都具有重要意義。

人類懷孕與分娩是一個複雜而精密的生理過程,涉及母體和胎兒的多個系統協同工作。懷孕始於受精卵在子宮內膜成功著床,通常持續約40週,最終以分娩結束。

懷孕期間,胎兒在母體內快速生長和發育。這個過程可以大致分為三個孕期:第一孕期(1-12週)、第二孕期(13-26週)和第三孕期(27-40週)。每個孕期都有其特定的發育里程碑和母體適應。

第一孕期是胎兒器官系統形成的關鍵時期。在這個階段,胚胎快速分裂並開始分化成不同的組織類型。主要器官系統如神經系統、心血管系統和消化系統開始形成。這個時期也是胎兒最容易受到外界因素影響的階段,因此孕婦需要特別注意營養攝入和避免有害物質。

第二孕期開始時,大多數主要器官系統已經形成。這個階段的特點是胎兒快速生長和器官功能的完善。母體通常會感受到胎動,這是胎兒健康的重要指標。此時,通過超聲檢查可以確定胎兒性別和監測其生長情況。

第三孕期的重點是胎兒的持續生長和為出生做準備。胎兒的肺部在這個階段完成發育,為出生後的獨立呼吸做好準備。胎兒也會積累脂肪,幫助其出生後保持體溫。在這個階段,胎兒通常會調整位置,頭部朝下,為分娩做準備。

懷孕期間,母體也經歷了一系列的生理變化。子宮逐漸增大以容納生長的胎兒,血容量增加以滿足胎盤的需求,激素水準發生顯著變化以維持懷孕和準備哺乳。這些變化可能導致一些常見的懷孕症狀,如晨吐、疲勞和背痛。

胎盤是懷孕過程中一個關鍵的器官。它在受精後約10天開始形成,作為母體和胎兒之間的接口。胎盤負責氧氣和營養物質的交換,同時也產生維持懷孕所需的激素,如人類絨毛膜促性腺激素(hCG)和孕酮。

分娩是懷孕的最後階段,通常分為三個時期:第一產程(宮頸擴張和變薄)、第二產程(胎兒娩出)和第三產程(胎盤娩出)。分娩的開始通常由激素變化觸發,特別是催產素水準的上升。

分娩過程中,子宮收縮逐漸增強和頻繁,幫助胎兒通過產道。這個過程可能持續數小時至數天不等。在某些情況下,可能需要醫療干預,如剖腹產或使用器械輔助。

人類懷孕與分娩是一個複雜而奇妙的過程,涉及母體和胎兒之間精密的生理協調。了解這個過程不僅對孕婦和醫療專業人員重要,也有助於我們更好地理解人類生命的起源和早期發展。

人類妊娠是一個複雜而精密的生理過程,通常持續約40週(或280天),從最後一次月經的第一天開始計算。這個過程可以分為三個主要階段,即三個孕期,每個孕期大約持續13週。在這段時間裡,受精卵發展成為一個成熟的胎兒,同時母體也經歷了一系列適應性變化。

妊娠始於受精,當精子與卵子在輸卵管中結合時。受精卵(也稱合子)開始進行細胞分裂,形成桑椹胚,然後發展成胚泡。大約在受精後6-12天,胚泡開始在子宮內膜著床。著床是一個關鍵的過程,涉及胚泡與子宮內膜之間複雜的相互作用。這個過程由多種激素和生長因子調控,如人類絨毛膜促性腺激素(hCG)、孕酮和雌激素。

第一孕期(1-13週)是胎兒發育的關鍵時期。在這個階段,所有主要器官系統的雛形都開始形成,這個過程被稱為器官發生。神經管,即中樞神經系統的前體,在第3週開始形成。心臟在第4週開始跳動,而四肢的芽在第5-6週開始出現。到第8週末,胚胎已經具備了人類的基本形態,此時我們開始稱它為胎兒。

在第一孕期,胎盤也開始形成。胎盤是一個獨特的器官,它連接母體與胎兒,負責氧氣和營養物質的交換,同時也產生維持妊娠所需的激素。胎盤的形成始於滋養層細胞(來自胚泡的外層細胞)侵入子宮內膜。隨著妊娠的進行,胎盤逐漸發展成一個複雜的血管網絡,能夠有效地進行氣體和營養物質的交換。

第二孕期(14-26週)的特點是胎兒的快速生長和器官系統的成熟。在這個階段,胎兒的長度和體重迅速增加。大腦皮層開始形成褶皺,增加其表面積。感官系統,如聽覺和視覺,開始發育。到第20週左右,母親通常可以感受到胎動,這是胎兒健康的一個重要指標。

在第二孕期,胎兒的性別特徵變得更加明顯。雖然性別在受精時就已經決定,但直到這個階段,外生殖器才完全分化。此時,通過超聲檢查通常可以確定胎兒的性別。

第三孕期(27-40週)的主要特徵是胎兒的持續生長和為出生做準備。在這個階段,胎兒的體重迅速增加,皮下脂肪開始積累,這有助於新生兒在出生後維持體溫。肺部在這個階段完成發育,開始產生表面活性物質,為出生後的獨立呼吸做準備。

在第三孕期的後期,胎兒通常會調整位置,頭部朝下,為分娩做準備。這個過程被稱為「入盆」。然而,並非所有胎兒都會自然地調整到這個位置,有些可能保持臀位或橫位,這可能需要醫療干預。

在整個妊娠期間,母體經歷了一系列的生理變化以適應生長的胎兒。血液容量增加約40-50%,以滿足子宮和胎盤增加的血液供應需求。心輸出量增加,呼吸頻率上升,以滿足增加的代謝需求。

子宮是一個高度特化的器官,能夠適應胎兒的生長。從最初的梨狀大小(約70克),子宮可以擴張到容納成熟胎兒、胎盤和羊水(總重量可達5千克以上)。子宮肌層變厚,血液供應增加,為即將到來的分娩做準備。

妊娠期間的激素變化對於維持妊娠和準備分娩至關重要。人類絨毛膜促性腺激素(hCG)在早期妊娠中起關鍵作用,維持黃體功能直到胎盤完全形成。孕酮水準持續升高,有助於抑制子宮收縮,維持子宮內膜,並為哺乳做準備。雌激素水準也顯著增加,促進子宮和乳腺的生長。

羊水是另一個重要的妊娠組成部分。它包裹著胎兒,提供保護,允許胎兒自由移動,並在妊娠早期對胎兒的肺部發育起重要作用。羊水的量在妊娠中期達到頂峰,然後開始緩慢下降。

妊娠期間的營養需求顯著增加。孕婦需要額外的熱量、蛋白質、維生素和礦物質來支持胎兒的生長和自身的生理變化。某些營養素尤其重要,如葉酸(對於預防神經管缺陷至關重要)和鐵(用於增加的血容量和預防貧血)。

妊娠也涉及免疫系統的調節。母體的免疫系統需要容忍半異體的胎兒,同時仍然保護母體免受感染。這種平衡部分是通過胎盤產生的免疫調節因子實現的。

在妊娠期間,定期的產前檢查對於監測胎兒發育和母體健康至關重要。這些檢查包括測量血壓、尿液分析、胎心監測等。超聲檢查是一種重要的診斷工具,用於評估胎兒的生長、胎盤位置和羊水量。

某些妊娠併發症可能對母體和胎兒健康造成威脅。妊娠高血壓綜合症,包括子癇前期,是一種嚴重的併發症,可能導致母體器官損傷和胎兒生長受限。妊娠糖尿病是另一種常見的併發症,如果不加控制,可能導致胎兒過大和其他問題。

隨著妊娠接近尾聲,母體開始為分娩做準備。子宮頸開始軟化和變薄,這個過程被稱為子宮頸成熟。激素水準的變化,特別是催產素的增加,最終會觸發分娩的開始。

人類妊娠是一個複雜而精密的過程,涉及胎兒的發育、母體的適應以及兩者之間的相互作用。這個過程不僅體現了生命的奇蹟,也展示了人體適應環境變化的驚人能力。理解妊娠的生理過程對於提供適當的產前護理、識別潛在的併發症以及確保母嬰健康都至關重要。

避孕與節育是指通過各種方法來預防懷孕的發生,這對於個人和家庭計劃至關重要。避孕方法多種多樣,各有其優缺點和適用情況。理解不同避孕方法的原理、使用方式和效果,對於做出明智的生殖健康決策非常重要。

激素避孕法是最常用的避孕方法之一。口服避孕藥(俗稱避孕丸)是其中最廣為人知的形式。這種方法通過合成雌激素和孕激素的組合來抑制排卵、改變子宮頸黏液的性質、以及影響子宮內膜,從而達到避孕的目的。口服避孕藥通常需要每天定時服用,使用正確時其避孕效果可達99%以上。然而,這種方法可能會引起一些副作用,如體重變化、情緒波動等,且不適合某些有特定健康問題的女性。

除了口服避孕藥,還有其他形式的激素避孕方法。避孕貼片可以通過皮膚釋放激素,通常每週更換一次。陰道避孕環則是放置在陰道內,持續釋放激素,一般可使用三週後取出休息一週。這些方法的原理與口服避孕藥相似,但使用方式更為便捷,可能更適合某些使用者。

長效可逆避孕法(LARC)近年來越來越受歡迎。皮下埋植避孕棒是一種小棒狀裝置,植入上臂皮下,可持續釋放孕激素長達3-5年。宮內節育器(IUD)分為銅質和激素兩種,直接放置在子宮內,可以有效避孕5-10年。這些方法的優點是長效、便捷,使用者無需每天記住服藥,且避孕效果極高,接近100%。

屏障避孕法是另一類重要的避孕方式。男用安全套是最常見的屏障避孕方法,不僅可以預防懷孕,還能降低性傳播疾病的風險。正確使用時,其避孕效果可達98%。女用安全套雖然不如男用安全套普及,但提供了類似的保護作用。避孕膜和宮頸帽是放置在子宮頸上的屏障裝置,通常與殺精劑一起使用以提高效果。這些方法的優點是無需長期使用激素,副作用較少,但需要在每次性行為前正確使用。

殺精劑是一類化學避孕方法,通常以凝膠、泡沫或栓劑的形式使用。它們通過殺死或使精子失去活力來預防受精。殺精劑單獨使用的避孕效果不高,通常與其他屏障方法結合使用以提高效果。這種方法的優點是容易獲得且無需處方,但可能會引起局部刺激。

自然家庭計劃法,也稱為生育意識法,是基於女性月經週期的避孕方法。這包括體溫法、黏液法和日曆法等。這些方法通過識別排卵期來避免在容易受孕的日子進行性行為。雖然這些方法不需要使用任何藥物或裝置,但要求使用者對自己的身體有深入了解,且需要嚴格遵守。即使正確使用,其避孕效果也低於許多其他方法。

緊急避孕是在無防護性行為後用來預防懷孕的方法。最常見的形式是口服緊急避孕藥,俗稱「事後避孕藥」。這種藥物通過延遲或抑制排卵來達到避孕目的,最好在性行為後72小時內服用,但最長可在120小時內有效。另一種緊急避孕方法是在性行為後5天內放置銅質宮內節育器。緊急避孕不應作為常規避孕方法使用,而應視為意外情況下的後備選擇。

永久性避孕方法包括輸精管結紮(男性)和輸卵管結紮(女性)。這些手術方法通過阻斷精子或卵子的通路來實現永久避孕。這些方法適合已經確定不再要孩子的個人或夫婦。雖然在某些情況下可以逆轉,但應該被視為永久性決定。

選擇適當的避孕方法需要考慮多個因素,包括個人健康狀況、生活方式、未來生育計劃、副作用耐受度等。例如,吸煙者或35歲以上的女性使用含雌激素的避孕方法時風險增加,可能需要考慮其他選擇。同樣,某些藥物可能會影響激素避孕方法的效果,需要醫療專業人員的建議。

值得注意的是,大多數避孕方法只能預防懷孕,而不能預防性傳播疾病。只有屏障方法,特別是安全套,能同時提供這兩種保護。因此,在某些情況下,可能需要結合使用多種避孕方法以達到全面保護。

避孕方法的可及性和可接受性在不同文化和社會背景下可能有很大差異。在一些地方,某些避孕方法可能因為文化、宗教或經濟原因而不被接受或難以獲得。因此,全面的性教育和生殖健康服務對於確保人們能做出明智的避孕選擇至關重要。

近年來,避孕研究不斷推進,新的方法和技術正在開發中。例如,男性激素避孕方法的研究一直在進行,雖然尚未廣泛應用,但顯示了未來可能的發展方向。同時,改進現有方法以減少副作用、提高便利性和效果也是研究的重點。

最後,需要強調的是,沒有一種避孕方法是完美的或適合所有人的。選擇避孕方法是一個個人決定,應該基於充分的信息,並考慮個人情況和需求。定期與醫療專業人員討論,以確保所選方法仍然是最適合的,也是明智之舉。有效的避孕不僅關乎個人健康和生活質量,也是負責任的社會行為,有助於控制人口增長和改善整體公共衛生。

不孕是一個複雜的醫學問題,定義為夫婦在一年內有規律的無保護性行為但未能成功懷孕。在某些情況下,如女性年齡超過35歲,可能會在嘗試六個月後就開始進行不孕評估。不孕影響著全球約15%的夫婦,可能源於男性因素、女性因素,或兩者兼有。

女性不孕的原因多種多樣,其中排卵障礙是最常見的因素之一。多囊卵巢綜合徵(PCOS)是導致排卵問題的主要原因,這種內分泌紊亂會引起激素失衡,導致不規則排卵或完全無排卵。其他可能影響排卵的因素包括甲狀腺功能異常、催乳素水準過高、以及過度運動或極度肥胖等生活方式因素。

輸卵管問題是另一個重要的女性不孕原因。輸卵管阻塞或損傷可能妨礙精子與卵子的相遇,或阻礙受精卵到達子宮。這些問題可能由骨盆腔炎症、子宮內膜異位症或既往的腹部手術引起。子宮內膜異位症不僅可能影響輸卵管功能,還可能直接影響卵子質量和子宮內膜的受體性。

子宮因素也可能導致不孕。子宮肌瘤,特別是位於子宮腔內或影響子宮腔形態的肌瘤,可能干擾胚胎著床。子宮腔粘連,通常由宮腔手術如刮宮術後形成,也可能影響胚胎著床。先天性子宮畸形,如雙角子宮,也可能增加不孕和流產的風險。

女性年齡是影響生育能力的一個關鍵因素。隨著年齡增長,卵子的數量和質量都會下降,這不僅降低了自然受孕的機會,也增加了流產和染色體異常的風險。卵巢儲備功能的評估,通過測量卵泡刺激素(FSH)、抗繆勒氏管激素(AMH)和超聲檢查卵泡數,可以幫助評估女性的生育潛能。

男性不孕通常與精子的產生、功能或運輸有關。精子數量少、活動力差或形態異常都可能導致不孕。這些問題可能由多種因素引起,包括遺傳因素、環境毒素暴露、某些藥物、生活方式因素(如吸煙、過度飲酒)、以及睾丸損傷或感染。

varicocele)是一種常見的可治療的男性不孕原因。這種情況下,睾丸周圍的靜脈擴張,可能影響精子的產生和質量。其他可能影響男性生育能力的因素包括激素失衡(如睾酮水準低)、免疫系統問題(如抗精子抗體)、以及某些遺傳疾病如囊性纖維化。

某些生活方式因素可能影響男女雙方的生育能力。過度肥胖或過輕、營養不良、高度壓力、吸煙、過度飲酒和某些娛樂性藥物的使用都可能降低生育能力。環境因素,如某些職業中接觸重金屬或化學物質,也可能影響生育能力。

不孕的診斷通常涉及全面的病史採集、體檢和一系列檢查。對女性這可能包括排卵監測(通過基礎體溫測量或排卵預測試紙)、激素水準檢測、子宮輸卵管造影以評估輸卵管通暢性、以及盆腔超聲檢查。某些情況下可能需要進行腹腔鏡檢查以直接觀察盆腔器官。

對男性而言,精液分析是最基本和最重要的檢查。這項檢查評估精子的數量、活動力和形態。如果精液分析結果異常,可能需要進行進一步的激素檢查、遺傳檢測或睾丸活檢。

不孕的治療方法取決於具體原因和夫婦的具體情況。對於排卵障礙,可能使用排卵誘導藥物如克羅米芬(clomiphene)或來曲唑(letrozole)。如果這些口服藥物無效,可能需要使用注射式促性腺激素。

對於輸卵管問題,可能需要進行手術修復。然而,在某些情況下,特別是嚴重的輸卵管損傷,直接進行體外受精(IVF)可能更為合適。子宮內膜異位症的治療可能包括藥物治療或手術,具體取決於病情的嚴重程度。

對於男性不孕,varicocele可以通過手術矯正。激素治療可用於某些內分泌失調的情況。在精子參數嚴重異常的情況下,可能需要考慮輔助生殖技術。

輔助生殖技術(ART)為許多不孕夫婦提供了希望。最常見的ART是體外受精(IVF)。在這個過程中,卵子在體外與精子結合,形成的胚胎隨後被移植回子宮。IVF可以克服多種不孕因素,包括輸卵管問題、嚴重的男性因素不孕、以及原因不明的不孕。

卵胞質內單精子注射(ICSI)是IVF的一種變體,特別適用於嚴重的男性因素不孕。在這種技術中,單個精子被直接注入卵子中。這種方法可以在精子數量極少或品質極差的情況下實現受精。

人工授精是另一種較為簡單的輔助生殖技術。在這種方法中,經過處理的精子被直接放入子宮腔內。這種技術主要用於輕度男性因素不孕或原因不明的不孕。

在某些情況下,可能需要使用供體配子(卵子或精子)或代孕。這些選擇涉及複雜的法律和道德問題,在不同國家和地區的政策可能有很大差異。

不孕治療可能是一個漫長而情感上具有挑戰性的過程。許多夫婦在這個過程中經歷了巨大的壓力、焦慮和沮喪。因此,心理支持和諮詢通常是不孕治療的重要組成部分。

預防某些類型的不孕是可能的。保持健康的生活方式,包括適度的體重、均衡的飲食、適量運動、避免吸煙和過度飲酒,都可能有助於維持生育能力。及時治療性傳播疾病和其他可能影響生育能力的疾病也很重要。

對於計劃延遲生育的女性,可以考慮冷凍卵子作為保留生育力的一種方式。同樣,面臨可能影響生育能力的治療(如某些癌症治療)的患者,也可以考慮在治療前冷凍卵子、精子或胚胎。

不孕是一個複雜的醫學和社會問題,需要多學科的approach。隨著醫學技術的進步,越來越多的不孕夫婦能夠實現擁有孩子的夢想。然而,重要的是要認識到,即使在最好的治療下,並非所有的不孕問題都能得到解決。在這種情況下,夫婦可能需要考慮其他選擇,如收養,或調整他們的生活計劃。