永續社 www.epa.url.tw 林雨莊

永續社 www.epa.url.tw 林雨莊排泄系統是動物體內負責移除代謝廢物、調節體液平衡及維持電解質穩定的系統,確保體內的化學環境維持穩定,並保持體內環境的整體平衡。這一系統通過過濾血液、形成尿液,來排除身體內的有毒代謝產物及多餘物質。排泄系統的主要器官包括腎臟、輸尿管、膀胱和尿道。

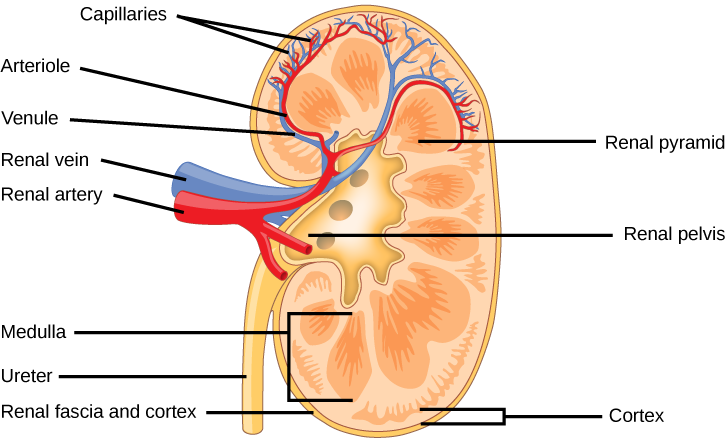

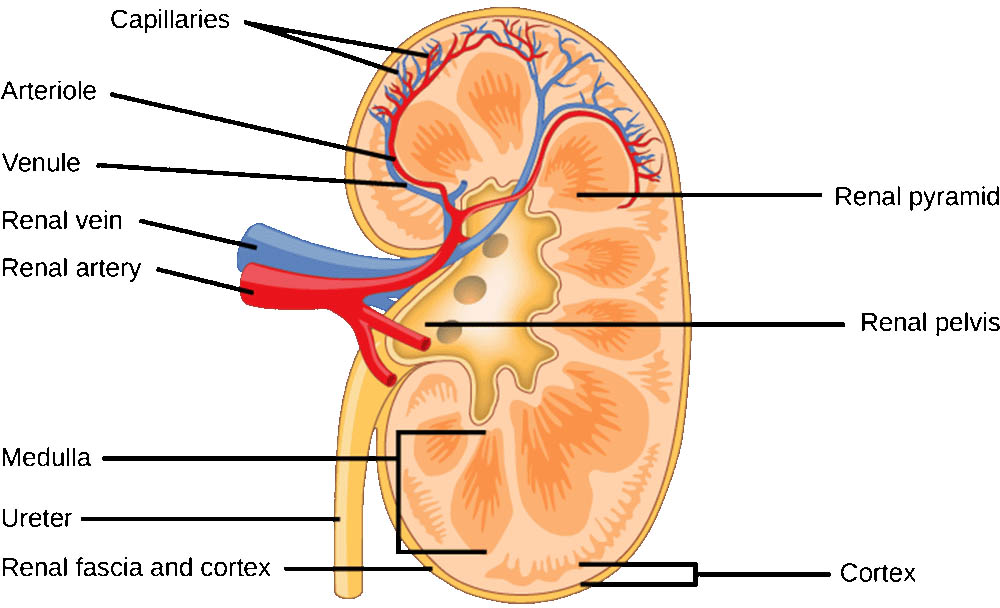

腎臟是排泄系統的核心器官,位於腹部的兩側。腎臟的主要功能是過濾血液,並通過產生尿液來排除代謝廢物和多餘的水分。同時,腎臟還負責調節體內的水鹽平衡、酸鹼平衡,以及血壓的調控。每個腎臟內含有數百萬個稱為腎元的功能單位,這些腎元是完成過濾和重吸收的基本結構。血液通過腎小球進入腎元,血液中的水分和小分子物質會被過濾進入腎小囊,形成初級尿。這些物質包括葡萄糖、氨基酸、電解質、尿素等。隨後,腎小管會對其中的有用物質進行重吸收,如水分、葡萄糖和電解質,這些物質會被重新吸收到血液中,而尿素和其他代謝廢物則會繼續留在腎小管內,最終形成濃縮的尿液。

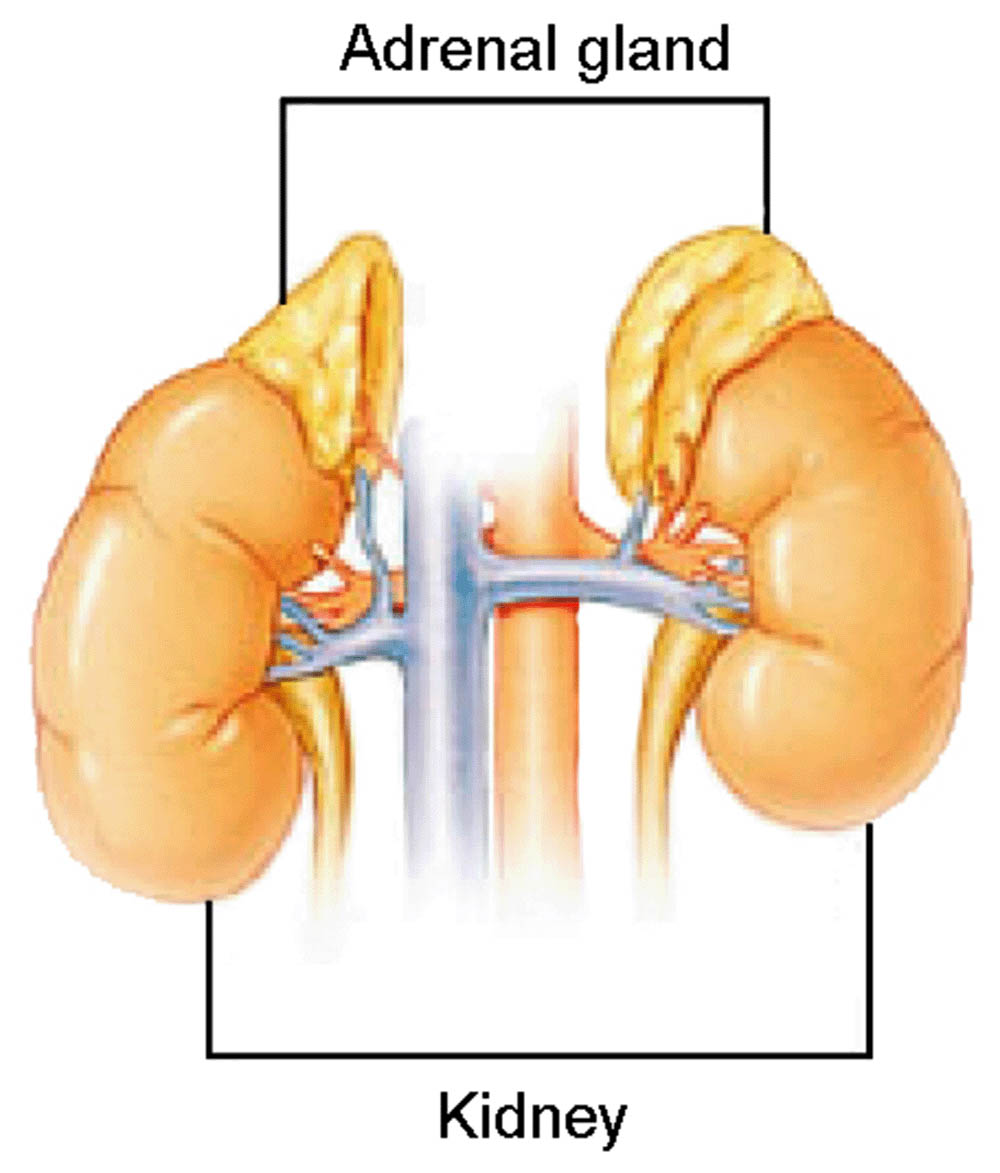

腎臟的另一重要功能是調節體內的水鹽平衡,這是通過一系列激素的調控來實現的。抗利尿激素(ADH)是由腦下垂體分泌的激素,當體內水分不足時,ADH的分泌會增加,這會促使腎臟重新吸收更多的水分,使尿液變得更加濃縮,從而防止脫水。反之,當體內水分過多時,ADH的分泌會減少,腎臟排出更多的水分,尿液會變得更加稀釋。醛固酮是由腎上腺分泌的一種激素,它能調節鈉和鉀的平衡,通過促進腎臟吸收鈉並排出鉀來維持血液中的電解質穩定。這一過程也有助於控制血壓,因為鈉的吸收會伴隨水分的吸收,從而增加血液量並提高血壓。

腎臟還具有調節酸鹼平衡的作用。人體的新陳代謝會產生各種酸性和鹼性物質,腎臟通過調節氫離子(H+)和碳酸氫根離子(HCO3-)的排泄來維持血液的pH值穩定。當血液變得過酸時,腎臟會增加氫離子的排泄並保留碳酸氫根,從而使血液中的酸性降低;當血液過鹼時,腎臟則會減少氫離子的排泄,讓血液pH值回到正常範圍。

從腎臟中排出的尿液會經由輸尿管進入膀胱,膀胱是一個中空的肌肉性儲存器官,負責儲存尿液直到排尿。當膀胱中的尿液積累到一定程度時,膀胱壁的感覺神經會發出信號,促使排尿反射發生。此時,膀胱的肌肉會收縮,並通過尿道將尿液排出體外。

排泄系統與體內其他系統密切合作。例如,它與循環系統合作,調節血液中的水分和電解質濃度,確保血液的恆定性。同時,腎臟也會釋放一種稱為紅血球生成素的激素,這種激素促進骨髓生成更多的紅血球,以確保體內有足夠的氧氣運輸能力。腎臟還與內分泌系統相互作用,通過激素調控體內的水鹽平衡和血壓。

除了尿液排泄,人體還有其他途徑進行排泄。皮膚通過出汗來排除少量的水分、鹽分和代謝廢物。肺通過呼吸排出二氧化碳,這是細胞代謝過程中的主要廢物。消化系統則通過糞便排出未被吸收的食物殘渣和其他廢物,這些排泄途徑共同協助身體維持內部環境的穩定。

排泄系統的健康對人體的整體運作至關重要。如果腎臟功能受損,可能會導致毒素積累和水鹽失衡,進而引發高血壓、電解質紊亂和水腫等問題。腎衰竭是排泄系統的嚴重疾病,當腎臟無法正常過濾血液時,患者需要進行透析治療,人工過濾血液中的廢物,或接受腎臟移植以恢復正常的排泄功能。尿路感染也是常見的排泄系統疾病,當細菌侵入尿道、膀胱甚至腎臟時,會引發感染,造成排尿疼痛、尿急和其他不適症狀。

排泄系統的另一常見問題是結石,這些結石通常由礦物質和鹽分的沉積形成,常見於腎臟和膀胱。結石在排出過程中可能會引起劇烈的疼痛,並可能需要醫療干預來解決。

排泄系統不僅通過尿液清除體內廢物,還在維持水鹽平衡、調節血壓和控制血液pH值等方面發揮重要作用。它的正常運作確保了身體內部環境的穩定,並支持其他系統的正常功能。

排泄系統對生物體的生存至關重要,它負責維持體內環境的穩定和平衡。這個系統的主要功能包括排出代謝廢物、調節體液平衡、維持電解質濃度、以及控制血液酸鹼度。

在細胞代謝過程中,會產生許多有毒廢物,如尿素、尿酸和肌酐等含氮化合物。這些物質若積聚在體內,會對各個器官系統造成嚴重損害。排泄系統通過腎臟的過濾作用,將這些有害物質從血液中清除,並以尿液的形式排出體外。這個過程不僅保護了身體免受毒素侵害,還維持了血液的純淨度,確保其他器官系統能夠正常運作。

除了清除廢物,排泄系統還在體液平衡的調節中扮演著關鍵角色。人體內約60%的成分是水分,維持適當的水分含量對細胞功能和生理過程至關重要。腎臟通過調節尿液的濃度和數量,精確控制體內水分的留存或排出。當體內水分過多時,腎臟會增加尿液產生;反之,當體內缺水時,腎臟則會減少尿液排出,以保留更多水分。

電解質平衡是排泄系統的另一個重要功能。鈉、鉀、鈣、鎂等電解質在神經傳導、肌肉收縮和細胞信號傳遞等生理過程中起著不可或缺的作用。排泄系統通過選擇性地重吸收或排出這些離子,精確調控血液中電解質的濃度,確保體內各項生理活動的正常進行。

此外,排泄系統還參與維持體內酸鹼平衡。血液的pH值必須保持在狹窄的範圍內(7.35-7.45),才能確保酶的正常活性和生化反應的順利進行。腎臟通過調節氫離子的排出和碳酸氫根離子的重吸收,來維持血液的酸鹼度在正常範圍內。

滲透調節與滲透平衡是生物體維持內環境穩定的關鍵過程,對於細胞和器官的正常功能至關重要。這一機制涉及控制體內水分和溶質濃度,以確保生理過程的順利進行。

在細胞層面,滲透調節是維持細胞內外適當水分平衡的過程。細胞膜具有選擇性通透性,允許水分子自由通過,但對大多數溶質的通過有所限制。當細胞內外溶質濃度不同時,水分子會沿著濃度梯度移動,這個現象稱為滲透作用。為了防止細胞因水分過度流入或流出而破裂或萎縮,生物體需要精確調控細胞內外的溶質濃度。

在多細胞生物中,滲透調節不僅涉及單個細胞,還包括整個有機體的體液平衡。對於陸生動物維持體內水分含量尤為重要,因為它們面臨持續的水分流失風險。皮膚、呼吸系統和排泄系統都參與了這一過程。例如,哺乳動物的皮膚具有角質層,可以有效防止水分蒸發;而兩棲動物的皮膚則較為通透,使它們能夠通過皮膚進行部分氣體交換和水分吸收。

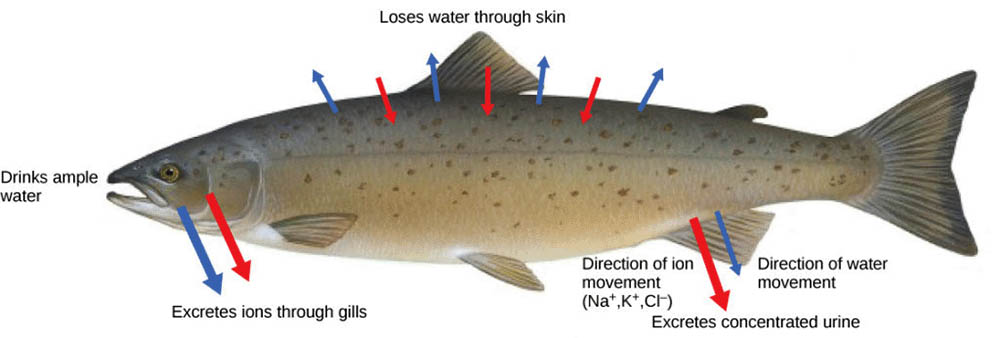

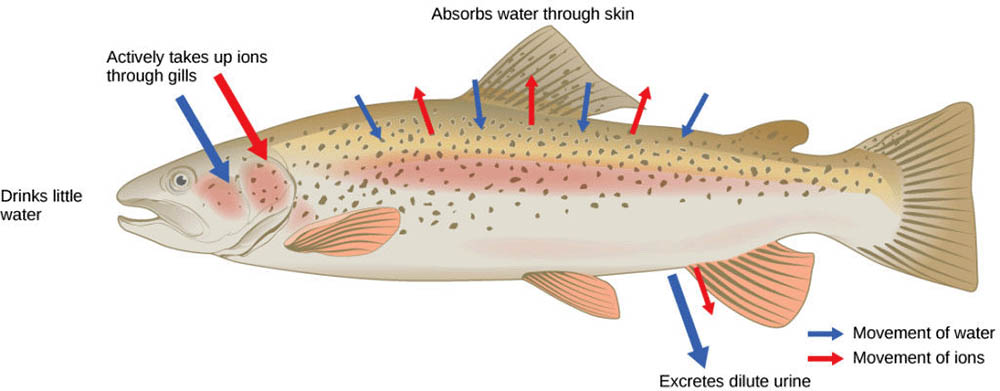

水生生物面臨著不同的挑戰。淡水生物生活在低滲透壓環境中,它們的體液滲透壓高於周圍水體,因此面臨持續的水分流入問題。為了應對這一情況,淡水魚類進化出了特殊的適應機制,如產生大量稀釋尿液和通過鰓主動排出多餘的鹽分。相反,海洋生物生活在高滲透壓環境中,它們需要不斷補充流失的水分。某些海洋魚類通過飲水和特殊的鹽腺來維持體內滲透平衡。

滲透調節還涉及多種激素的參與。例如,抗利尿激素(ADH)在哺乳動物體內起著重要作用。當體內水分不足時,下丘腦會分泌更多ADH,促使腎臟增加水分重吸收,從而減少尿液排出。另一方面,醛固酮則主要調控鈉離子和鉀離子的平衡,影響體內的電解質水準和血壓。

在分子層面,細胞膜上的特殊蛋白質,如水通道蛋白(aquaporins),在滲透調節中扮演著關鍵角色。這些蛋白質形成的通道允許水分子快速通過細胞膜,而不影響其他溶質的濃度。不同類型的水通道蛋白在各種組織中的表達和調控,使得生物體能夠精確控制局部和整體的水分平衡。

滲透調節的失衡可能導致嚴重的健康問題。例如,脫水會引起電解質紊亂,影響神經系統和心血管系統的功能。反之,水中毒(體內水分過多)則可能導致細胞腫脹,尤其是腦細胞,可能引發嚴重的神經系統症狀。因此,維持適當的滲透平衡對於生物體的生存和正常功能至關重要。

滲透調節是生物體維持內環境穩定的關鍵過程,其需求源於生命活動的本質和生物體所處環境的多樣性。這一機制對於確保細胞功能、器官系統運作以及整體生理平衡至關重要。以下將詳細探討滲透調節的需求及其在不同生物和環境中的重要性。

細胞水準的需求: 在細胞層面,滲透調節的首要需求是維持細胞內外適當的水分和溶質平衡。細胞膜是半透膜,允許水分子自由通過,但對大多數溶質的通過有選擇性。當細胞內外的溶質濃度不同時,水分子會沿著濃度梯度移動,這種現象稱為滲透作用。如果不進行調節,細胞可能因水分過度流入而膨脹破裂,或因水分流出過多而萎縮。因此,細胞需要精確控制其內部環境,以維持正常的代謝活動和生理功能。

例如,神經細胞的正常功能高度依賴於細胞內外離子濃度的精確平衡。鈉離子-鉀離子泵(Na+/K+-ATPase)不斷地將鈉離子泵出細胞,同時將鉀離子泵入細胞,以維持跨膜電位差。這一過程不僅確保了神經衝動的產生和傳導,還間接調節了細胞的滲透壓。

多細胞生物的整體需求: 在多細胞生物中,滲透調節的需求擴展到整個有機體的體液平衡。血液和其他體液的滲透壓必須保持在一個相對恒定的範圍內,以確保各個器官系統的正常運作。這種平衡涉及水分、電解質和其他溶質的精確調控。

對於陸生動物防止過度水分流失是一個持續的挑戰。皮膚、呼吸系統和排泄系統都參與了這一過程。例如,哺乳動物的皮膚角質層能有效防止水分蒸發;而肺部的黏膜則在呼吸過程中盡量減少水分損失。腎臟更是扮演著核心角色,通過調節尿液的濃度和數量來精確控制體內水分和電解質的平衡。

水生生物面臨的獨特挑戰: 水生生物的滲透調節需求與陸生動物有顯著不同,這主要取決於它們所處的水環境。淡水和海水生物面臨著截然相反的滲透壓挑戰。

淡水生物:淡水環境的滲透壓遠低於生物體內部。因此,淡水生物面臨著持續的水分流入問題。為了應對這一情況,它們需要不斷排出多餘的水分,同時保留必要的溶質。淡水魚類通過產生大量稀釋尿液來解決這個問題。它們的腎臟結構特化,具有大量腎小球,能夠高效過濾血液並產生大量尿液。同時,它們的鰓上皮細胞能夠主動吸收水中的離子,以補充通過尿液流失的電解質。

海洋生物:相反,海水的滲透壓高於大多數海洋生物的體液。這意味著海洋生物面臨著持續的水分流失風險。為了維持體內水分平衡,它們採取了多種策略。某些海洋魚類會主動飲水,然後通過特殊的鰓細胞排出多餘的鹽分。軟骨魚類(如鯊魚和鰩)則通過在體內積累尿素等有機溶質來提高體液滲透壓,減少水分流失。此外,一些海鳥和海龜等海洋爬行動物進化出了特殊的鹽腺,能夠分泌高濃度的鹽溶液,以排出多餘的鹽分。

極端環境中的滲透調節需求: 在極端環境中,滲透調節的需求更為突出。例如,生活在乾旱地區的動物面臨著極大的水分保持壓力。袋鼠鼠等沙漠動物進化出了高效的腎臟系統,能夠產生極度濃縮的尿液,最大限度地保留體內水分。同時,它們的行為模式也適應了乾旱環境,如夜間活動以減少水分蒸發。

另一方面,生活在寒冷地區的動物則需要應對凍結的威脅。某些兩棲動物和昆蟲能夠在體內積累糖醇或其他防凍物質,降低體液的凝固點,從而在低溫環境中生存。這種特殊的滲透調節機制使它們能夠忍受部分體液凍結而不致死亡。

植物的滲透調節需求: 植物雖然不像動物那樣有專門的排泄系統,但它們同樣面臨著滲透調節的挑戰。植物需要不斷從土壤中吸收水分和礦物質,同時通過蒸騰作用調節水分含量。根部細胞的滲透壓必須高於土壤溶液,才能吸收水分。同時,植物還需要調節氣孔的開閉,在進行光合作用和防止過度水分流失之間取得平衡。

在乾旱或鹽鹼地區生長的植物更是發展出了特殊的滲透調節機制。例如,一些耐旱植物能夠在細胞中積累可溶性糖類或甜菜鹼等有機溶質,以增加細胞的滲透壓,從而更有效地從乾燥土壤中吸收水分。耐鹽植物則能夠將多餘的鹽分隔離在液泡中,或通過特殊的腺體排出體外,以維持細胞的正常滲透壓。

微生物的滲透調節需求: 即使是單細胞微生物,也面臨著滲透調節的需求。細菌和古細菌生活在多變的環境中,它們需要快速適應環境滲透壓的變化。許多微生物通過積累或合成相容性溶質(compatible solutes)來應對高滲透壓環境。這些溶質,如甘氨酸甜菜鹼或海藻糖,能夠提高細胞內的滲透壓而不干擾正常的代謝過程。

在極端環境中生存的嗜鹽菌更是滲透調節的佼佼者。它們不僅能夠在高鹽環境中生存,還需要高濃度的鹽來維持細胞結構和功能。這些微生物通過特殊的離子泵和膜蛋白來維持細胞內外的離子平衡,展示了生命適應極端環境的驚人能力。

滲透調節與進化: 滲透調節需求的多樣性反映了生物進化的複雜性和適應性。從最初的單細胞生物到複雜的多細胞生物,滲透調節機制不斷演化和完善。這一過程不僅涉及生理結構的改變,還包括分子水準上的適應。例如,水通道蛋白(aquaporins)的發現揭示了細胞如何精確控制水分通過膜的機制。不同類型的水通道蛋白在各種組織中的表達和調控,使得生物體能夠根據不同器官和細胞類型的需求來調節局部和整體的水分平衡。

滲透調節與健康: 在人類和其他高等動物中,滲透調節的重要性還體現在其與健康的密切關係上。滲透調節失衡可能導致多種疾病和健康問題。例如,糖尿病患者常因血糖控制不佳而面臨滲透性利尿的問題,導致過度脫水。心力衰竭患者可能因體液滯留而出現水腫。而某些腎臟疾病則直接影響了身體的滲透調節能力,可能引發電解質紊亂和酸鹼平衡失調。

此外,某些極端情況下的滲透失衡可能危及生命。例如,嚴重脫水會導致血液濃縮,增加血栓形成的風險;而水中毒(體內水分過多)則可能引起腦水腫,嚴重影響神經系統功能。這些例子凸顯了滲透調節對於維持生命活動的重要性,以及精確控制體內水分和電解質平衡的必要性。

滲透濃度和毫當量是理解和量化滲透調節過程中兩個至關重要的概念。這兩個指標在生理學、醫學和生物化學領域廣泛應用,用於評估體液的濃度和電解質平衡狀態。深入了解這兩個概念有助於我們更好地理解生物體如何維持內環境的穩定。

滲透濃度是指溶液中每千克溶劑所含溶質粒子的總數量。它反映了溶液的滲透壓,即溶液通過半透膜吸引純溶劑的能力。在生物系統中,滲透濃度主要由溶解在體液中的各種溶質(如電解質、葡萄糖和尿素等)決定。

滲透濃度的測量單位是毫滲透壓(mOsm/kg)。一個毫滲透壓等於每千克溶劑中含有一個毫摩爾的理想溶質。重要的是要注意,滲透濃度不僅取決於溶質的濃度,還與溶質的性質有關。例如,一個完全電離的鹽(如氯化鈉)在水溶液中會產生兩個離子(Na+和Cl-),因此其滲透效應是非電解質(如葡萄糖)的兩倍。

在人體中,血漿的正常滲透濃度約為285-295 mOsm/kg。維持這個範圍對於細胞功能至關重要。如果血漿滲透濃度升高(例如由於脫水),水分會從細胞內流向細胞外液,導致細胞萎縮。相反,如果血漿滲透濃度降低,水分會流入細胞,可能導致細胞腫脹。

滲透濃度在臨床診斷中有重要應用。例如,血清滲透濃度可用於評估患者的水分平衡狀態。異常高的滲透濃度可能提示脫水,而異常低的滲透濃度則可能表明水中毒。在某些情況下,計算血清滲透濃度與實際測量值之間的差異(滲透間隙)可以幫助診斷某些代謝紊亂或中毒情況。

在腎臟生理學中,滲透濃度的概念尤為重要。腎臟通過調節尿液的滲透濃度來維持體內水分平衡。當體內水分不足時,腎臟會產生高滲透濃度的尿液,以保留更多水分;反之,當水分過多時,則會產生低滲透濃度的尿液。這種精細的調節機制使得人體能夠應對各種水分攝入和環境條件的變化。

滲透濃度還在細胞生物學研究中扮演重要角色。例如,在細胞培養中,培養基的滲透濃度必須與細胞的生理環境相匹配,以確保細胞的正常生長和功能。在冷凍保存細胞或組織時,使用適當滲透濃度的冷凍保護劑可以防止細胞內冰晶形成,提高冷凍保存的成功率。

毫當量是另一個在生理學和臨床醫學中廣泛使用的概念,特別用於表示電解質的濃度。一個毫當量等於一個毫摩爾乘以離子的價數。這個單位考慮了離子的電荷,因此在評估電解質平衡時特別有用。

毫當量的計算方法如下: 毫當量 = 毫摩爾 × 離子價數

例如,1毫摩爾的鈣離子(Ca²⁺)等於2毫當量,因為鈣離子是二價的。而1毫摩爾的鈉離子(Na⁺)只等於1毫當量,因為鈉離子是一價的。

在臨床實踐中,毫當量常用於表示血液和其他體液中電解質的濃度。例如,血清鈉的正常範圍通常表示為135-145 mEq/L。使用毫當量而不是毫摩爾的優勢在於它直接反映了離子的電荷貢獻,這在評估酸鹼平衡和電解質平衡時非常重要。

毫當量在配製靜脈輸液時也非常重要。醫生需要根據患者的具體情況來決定輸液中各種電解質的毫當量濃度,以確保輸液能夠有效地糾正電解質失衡,同時不會引起新的問題。

在腎臟功能評估中,毫當量同樣發揮重要作用。例如,測量尿液中各種電解質的排泄量(以毫當量每24小時為單位)可以幫助評估腎臟的離子調節功能。這對於診斷某些腎臟疾病和電解質紊亂非常有用。

滲透濃度與毫當量的關係:

雖然滲透濃度和毫當量是兩個不同的概念,但它們之間存在密切的關係。在評估體液狀態時,這兩個指標常常需要同時考慮。

例如,在評估血清的電解質平衡時,我們不僅需要知道各種離子的毫當量濃度,還需要了解它們對總滲透濃度的貢獻。鈉離子通常是血清滲透濃度的主要貢獻者,因此血清鈉濃度的變化往往會直接影響滲透濃度。

然而,值得注意的是,並非所有影響滲透濃度的物質都以毫當量表示。例如,葡萄糖和尿素這樣的非電解質不以毫當量計算,但它們對滲透濃度有顯著貢獻。這就是為什麼在某些臨床情況下(如糖尿病酮症酸中毒),僅靠測量電解質濃度可能無法完全解釋患者的滲透狀態。

在實際應用中,醫生和研究人員需要綜合考慮滲透濃度和各種電解質的毫當量濃度,以全面評估患者的體液和電解質狀態。例如,在治療嚴重的電解質紊亂時,不僅要糾正特定電解質的濃度,還要考慮這種糾正對整體滲透濃度的影響。

滲透濃度和毫當量在不同生物體中的應用:

這兩個概念不僅在人類醫學中重要,在研究其他生物體的生理適應時也非常有用。例如,在研究海洋生物如何適應高鹽環境時,測量它們體液的滲透濃度和主要離子的毫當量濃度可以揭示它們的滲透調節策略。

同樣,在植物生理學研究中,測量植物體內不同部位的滲透濃度和離子含量可以幫助理解植物如何應對鹽脹和乾旱脹力。這對於開發耐鹽和耐旱作物具有重要意義。

在微生物學領域,了解培養基的滲透濃度和電解質組成對於優化微生物的生長條件至關重要。某些極端環境中的微生物(如嗜鹽菌)能夠在極高的滲透濃度下生存,研究它們的滲透調節機制可能為工業和環境應用提供新的見解。

滲透濃度和毫當量的測量方法:

滲透濃度的測量通常使用滲透壓計。最常用的方法是冰點下降法,基於溶液的冰點會隨著溶質濃度的增加而降低的原理。另一種方法是蒸氣壓滲透壓計,它測量溶液的蒸氣壓降低程度來確定滲透濃度。

電解質的毫當量濃度則通常通過離子選擇性電極或原子吸收光譜法等技術來測定。在臨床實驗室中,自動化的生化分析儀可以同時測量多種電解質的濃度。

這些測量技術的發展極大地提高了我們對體液狀態的了解和監測能力,為精確診斷和治療各種電解質紊亂和體液失衡提供了重要工具。

滲透調節者和滲透順應者是生物學中兩種不同的滲透壓適應策略,反映了生物體如何應對環境滲透壓變化的機制。這兩種策略在進化過程中形成,代表了生物體在能量消耗和環境適應之間的權衡。

滲透調節者是指那些能夠主動維持體內滲透壓相對恆定的生物體,即使在外部環境滲透壓發生變化的情況下。這種策略通常見於陸生動物、淡水生物和大多數海洋脊椎動物中。滲透調節者通過各種生理機制來調節體內水分和溶質的濃度,以維持內環境的穩定。

淡水魚類:淡水魚生活在低滲透壓環境中,面臨著持續的水分流入和離子流出的問題。為了應對這一挑戦,淡水魚進化出了以下策略:

產生大量稀釋尿液:淡水魚的腎臟結構特化,具有大量的腎小球,能夠高效過濾血液並產生大量稀釋尿液,從而排出多餘的水分。

主動離子吸收:魚鰓上的特殊細胞(氯細胞)能夠從水中主動吸收鈉離子和氯離子,以補充通過尿液和擴散損失的離子。

低滲透性皮膚:淡水魚的皮膚和鰓具有較低的滲透性,可以減少水分的被動流入。

海洋硬骨魚:海洋硬骨魚生活在高滲透壓環境中,面臨著持續的水分流失問題。它們採取以下策略來維持體內滲透平衡:

飲水:海水魚會主動飲水以補充流失的水分。

鰓排鹽:鰓上的氯細胞能夠主動將多餘的鈉離子和氯離子排出體外。

少尿:海水魚產生少量高濃度的尿液,以減少水分流失。

陸生脊椎動物:陸生動物面臨著水分保持的挑戰,它們通過以下方式進行滲透調節:

腎臟重吸收:哺乳動物的腎臟能夠產生高濃度尿液,最大限度地保留水分。

皮膚屏障:角質層能有效防止水分蒸發。

行為適應:如在炎熱天氣尋找陰涼處,或在乾旱地區夜間活動。

植物:雖然植物不像動物那樣有專門的排泄系統,但它們也是滲透調節者。植物通過以下方式調節滲透壓:

根部選擇性吸收:植物根部能夠選擇性地吸收礦物質,維持適當的細胞內滲透壓。

氣孔調節:通過調節氣孔的開閉來控制水分蒸騰。

滲透調節物質:在乾旱或鹽脹環境中,植物可以在細胞中積累特定的有機溶質(如脯氨酸)來調節滲透壓。

滲透順應者:

滲透順應者是指那些體內滲透壓隨外部環境變化而變化的生物體。這種策略主要見於一些海洋無脊椎動物中,如某些海星、海膽和海蛞蝓等。滲透順應者不會主動調節體內的離子濃度,而是允許體內滲透壓與外界環境保持一致。

能量效率:由於不需要主動維持體內外滲透壓差異,滲透順應者在能量消耗上比滲透調節者更為經濟。

環境適應:滲透順應者通常能夠適應較大範圍的環境滲透壓變化,這使它們能夠在滲透壓波動較大的環境中生存。

細胞適應:滲透順應者的細胞必須能夠在不同滲透壓下維持正常功能。這通常涉及細胞膜的特殊結構和細胞內特殊溶質的積累。

有限的活動範圍:由於體內滲透壓隨環境變化,滲透順應者通常只能在滲透壓相對穩定的環境中生存,如開闊的海洋。

海星:許多海星種類允許體內的離子濃度隨海水濃度變化而變化。它們的細胞能夠在一定範圍內適應這種滲透壓的變化。

海蛞蝓:某些海蛞蝓種類的體液滲透壓與周圍海水幾乎相同。這種適應使它們能夠在不同深度的海水中生存。

海膽:海膽的體腔液滲透壓通常與周圍海水相近。這種特性使它們能夠在潮間帶等滲透壓變化較大的環境中生存。

能量消耗:滲透調節者需要消耗能量來維持體內恆定的滲透壓,而滲透順應者在這方面的能量消耗較少。

環境適應範圍:滲透調節者通常能夠適應更廣泛的環境變化,包括從淡水到海水的轉換。而滲透順應者雖然能夠適應一定範圍的滲透壓變化,但通常局限於海洋環境。

內環境穩定性:滲透調節者能夠維持相對穩定的內部環境,這對於複雜生理過程的進行至關重要。滲透順應者的內部環境隨外界變化,因此其細胞和組織必須能夠在不同條件下維持功能。

進化適應:滲透調節策略在進化上更為先進,允許生物體垮越更多的生態界限。而滲透順應策略則可能是早期海洋生物適應環境的一種方式。

器官系統複雜性:滲透調節者通常具有更複雜的器官系統,如專門的排泄器官、複雜的內分泌系統等,以實現精確的滲透調節。滲透順應者則可能缺乏這些特化的系統。

某些生物體展現出介於滲透調節者和滲透順應者之間的特性。例如:

鯊魚和鰩:這些軟骨魚類雖然生活在海水中,但它們通過在體內積累尿素和三甲胺氧化物(TMAO)等有機滲透調節物質來維持略高於海水的體內滲透壓。這種策略既不同於典型的滲透調節,也不完全是滲透順應。

鰻魚:某些鰻魚種類能夠在淡水和海水之間遷徙。它們在不同環境中表現出不同程度的滲透調節能力,顯示出對環境的高度適應性。

潮間帶生物:生活在潮間帶的一些無脊椎動物面臨著潮汐周期引起的滲透壓急劇變化。這些生物可能在低潮時表現出滲透調節特性,而在被海水覆蓋時更接近於滲透順應者。

理解這兩種滲透適應策略對生物技術領域有重要意義:

水產養殖:在設計養殖環境和選擇養殖品種時,了解不同物種的滲透調節能力可以優化養殖條件,提高產量。

藥物開發:研究滲透調節機制可能為開發治療水腫、高血壓等疾病的新藥提供思路。

作物改良:了解植物的滲透調節機制有助於培育耐鹽、耐旱作物品種。

生物材料:研究滲透順應者如何在不同滲透壓下維持細胞功能,可能為開發新型生物材料提供靈感。

環境監測:某些滲透順應生物可能被用作環境變化的生物指標。

排泄功能的激素控制是一個複雜而精密的生理過程,涉及多種激素和器官系統的協調作用。這種控制機制對於維持體內水分、電解質平衡和酸鹼平衡至關重要,尤其在面對環境變化和生理需求變化時更顯其重要性。以下我們將詳細探討參與排泄功能調控的主要激素及其作用機制。

抗利尿激素(血管加壓素):

抗利尿激素(簡稱ADH),也被稱為血管加壓素(Vasopressin),是由下丘腦合成並在腦垂體後葉儲存和釋放的一種重要激素。它在體內水分平衡調節中扮演著核心角色。

ADH的分泌受到多種因素的影響,其中最主要的是血液滲透壓的變化。當血液滲透壓升高時(如脫水狀態),下丘腦的滲透壓感受器被激活,促進ADH的釋放。相反,當血液滲透壓降低時,ADH的分泌減少。

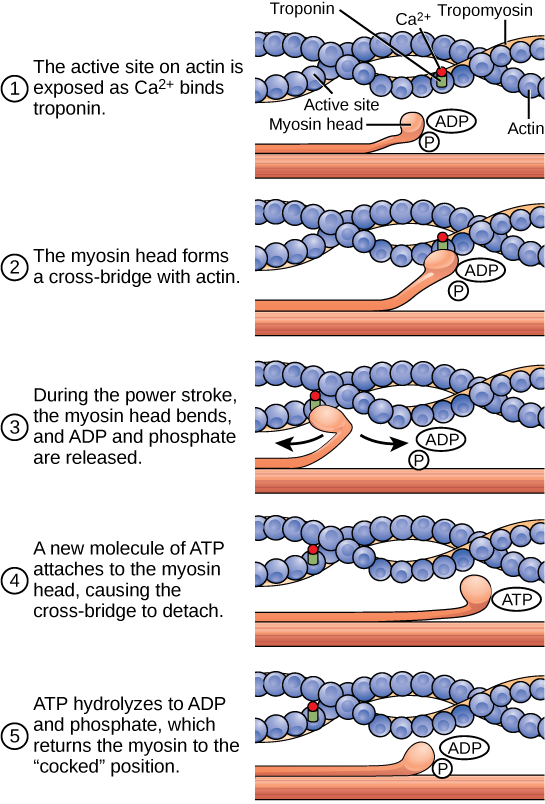

ADH的主要作用靶器官是腎臟。在腎臟遠曲小管和集合管,ADH通過增加水通道蛋白(特別是水通道蛋白-2,AQP2)的表達和插入細胞膜,來增加水的重吸收。這一過程的分子機制涉及ADH與腎臟細胞表面的V2受體結合,激活腺苷酸環化酶,增加細胞內環磷酸腺苷(cAMP)的濃度,進而促進水通道蛋白的轉運和插入。

除了直接作用於腎臟外,ADH還具有血管收縮作用,可以輕度提高血壓,這有助於維持腎臟灌注和濾過功能。在某些動物中,ADH還可以促進皮膚和膀胱的水分重吸收,進一步加強水分保持。

醛固酮是腎上腺皮質分泌的一種礦物皮質激素,在電解質平衡,特別是鈉和鉀的平衡調節中起著關鍵作用。

醛固酮的分泌主要受到腎素-血管緊張素-醛固酮系統(RAAS)的調控。當腎臟感受到血容量減少或血壓降低時,會分泌腎素。腎素促進血管緊張素I轉化為血管緊張素II,後者刺激腎上腺分泌醛固酮。

醛固酮的主要作用是促進腎臟遠曲小管和集合管對鈉離子的重吸收,同時促進鉀離子和氫離子的排泄。這一作用通過增加鈉-鉀泵(Na⁺/K⁺-ATPase)的活性和表達,以及增加上皮鈉通道(ENaC)的數量來實現。

醛固酮的作用不僅限於腎臟,它還可以影響結腸、汗腺和唾液腺的離子交換。例如,在結腸中,醛固酮可以促進鈉的吸收和鉀的排泄,這在某些腹瀉情況下可以幫助減少電解質損失。

值得注意的是,醛固酮的過度分泌可能導致高血壓和低鉀血症等問題,而醛固酮分泌不足則可能引起低血壓和高鉀血症。

心房利尿肽(簡稱ANP)是由心房肌細胞分泌的一種激素,在體液平衡調節中起著重要的作用。ANP的分泌主要受到心房壁張力增加的刺激,這通常發生在血容量增加時。

促進腎臟鈉排泄:ANP抑制腎小管對鈉的重吸收,增加鈉的排泄。

增加腎小球濾過率:ANP可以擴張入球小動脈並收縮出球小動脈,從而增加腎小球濾過率。

抑制腎素-血管緊張素-醛固酮系統:ANP可以直接抑制醛固酮的分泌,並降低腎素的釋放。

促進水分排泄:通過增加鈉的排泄,ANP間接促進了水分的排出。

血管舒張:ANP可以引起全身血管舒張,降低血壓。

這些作用使得ANP成為體內一個重要的容量調節因子,有助於降低血容量和血壓。

腦利鈉肽(簡稱BNP)是另一種重要的利鈉激素,主要由心室肌細胞分泌。BNP的分泌同樣受到心臟壁張力增加的刺激,但相比ANP,BNP更多地反映了心室的壓力負荷狀態。

BNP的作用與ANP相似,包括促進鈉和水的排泄、增加腎小球濾過率、抑制RAAS系統等。BNP在心力衰竭的診斷和預後評估中有重要應用,因為其血漿濃度與心力衰竭的嚴重程度密切相關。

甲狀旁腺激素(簡稱PTH)雖然主要與鈣磷代謝相關,但也在腎臟的離子調節中發揮重要作用。PTH的分泌受血鈣濃度的調控,當血鈣濃度降低時,PTH分泌增加。

促進鈣的重吸收:PTH增加遠曲小管和集合管對鈣離子的重吸收。

抑制磷的重吸收:PTH減少近曲小管對磷酸鹽的重吸收,增加磷的排泄。

促進1,25-二羥維生素D的合成:PTH刺激腎臟1α-羥化酶的活性,增加活性維生素D的產生,間接促進腸道鈣的吸收。

調節酸鹼平衡:PTH可以增加氫離子的排泄和碳酸氫根離子的重吸收,有助於糾正代謝性酸中毒。

這些作用使得PTH成為維持鈣磷平衡和酸鹼平衡的重要調節因子。

降鈣素是由甲狀腺C細胞分泌的激素,其分泌主要受血鈣濃度升高的刺激。雖然降鈣素在人體中的生理作用相對較弱,但在某些情況下仍可影響腎臟功能。

在腎臟中,降鈣素可以:

增加鈣的排泄:降鈣素抑制腎小管對鈣的重吸收,增加尿鈣排泄。

增加磷的排泄:降鈣素也可以輕度增加磷的排泄。

這些作用使得降鈣素成為調節血鈣濃度的輔助因子,特別是在血鈣急劇升高的情況下。

皮質醇雖然主要被視為應激激素,但也參與水鹽代謝的調節。皮質醇由腎上腺皮質分泌,其分泌受到下丘腦-垂體-腎上腺軸的調控。

在腎臟中,皮質醇可以:

增加腎小球濾過率:皮質醇可以增加腎臟血流和濾過率。

影響水和電解質平衡:皮質醇可以增加自由水的清除率,並影響鈉和鉀的平衡。高濃度的皮質醇可能導致鈉滯留和鉀流失。

協同醛固酮的作用:皮質醇可以增強腎小管對醛固酮的敏感性。

這些作用使得皮質醇在某些病理狀態下(如庫欣綜合徵)可能引起水鹽代謝紊亂。

雖然胰島素主要與糖代謝相關,但它也參與腎臟的離子調節。在腎臟中,胰島素可以:

促進鈉重吸收:胰島素可以增加近曲小管和集合管對鈉的重吸收。

影響鉀平衡:胰島素可以促進細胞攝取鉀離子,有助於降低血鉀水準。

調節酸鹼平衡:胰島素可以影響氫離子的排泄,參與酸鹼平衡的調節。

這些作用解釋了為什麼糖尿病患者可能出現電解質紊亂和酸鹼失衡的問題。

值得注意的是,這些激素並非孤立作用,而是形成一個複雜的調節網絡。例如:

ADH和醛固酮可以協同作用,增強水和鈉的保留。

ANP和BNP的作用與RAAS系統相反,形成一個平衡機制。

PTH和降鈣素在鈣磷代謝中相互制衡。

皮質醇可以增強腎臟對其他激素(如醛固酮)的反應。

這種複雜的相互作用確保了體內水電解質平衡的精確調控,使得機體能夠適應各種生理和環境變化。

排泄功能的激素控制是一個多層次、多因素的複雜過程。這些激素通過影響腎臟的濾過、重吸收和分泌功能,以及其他器官的相關活動,共同維持體內水分、電解質和酸鹼的平衡。理解這些激素的作用機制對於診斷和治療各種水電解質紊亂疾病至關重要,同時也為開發新的治療策略提供了理論基礎。

腎臟是哺乳動物體內最主要的滲透調節器官,在維持體內水分和電解質平衡中扮演著核心角色。然而,滲透調節並非僅限於腎臟,其他器官也參與這一複雜的生理過程。這些器官共同構成了一個綜合的滲透調節系統,確保生物體能夠適應不同的環境條件和生理需求。

腎臟作為主要的滲透調節器官,其功能包括過濾血液、重吸收有用物質、分泌廢物,以及產生尿液。腎臟的基本功能單位是腎元(nephron),每個腎元由腎小球、近曲小管、亨利氏環、遠曲小管和集合管組成。腎小球負責血液的初步過濾,而各個小管段則通過選擇性重吸收和分泌來調節尿液的最終組成。

腎臟的滲透調節能力主要體現在其對水分和電解質的精確控制上。例如,在脫水狀態下,腎臟可以產生高度濃縮的尿液以保留水分;而在水分過多時,則可以產生大量稀釋尿液以排出多餘的水分。這種調節能力主要依賴於腎髓質的滲透梯度和抗利尿激素(ADH)的作用。

皮膚:在某些兩棲動物中,皮膚是重要的滲透調節器官。例如,青蛙可以通過皮膚吸收水分和進行離子交換。在哺乳動物中,皮膚主要通過汗腺參與水分和電解質的調節。

鰓:對於魚類和某些水生無脊椎動物鰓不僅是呼吸器官,也是重要的滲透調節器官。淡水魚的鰓可以主動吸收水中的離子,而海水魚的鰓則可以排出多餘的鹽分。

腸道:腸道在水分和電解質的吸收中起著重要作用。某些海洋生物,如海鳥和海龜,可以通過腸道吸收海水並排出濃縮的鹽溶液。

膀胱:某些兩棲動物和爬行動物的膀胱不僅是儲存尿液的器官,還可以重吸收水分,作為體內水分儲備的來源。

鹽腺:一些海洋爬行動物和鳥類進化出了特殊的鹽腺,可以分泌高濃度的鹽溶液,幫助排出多餘的鹽分。這使得這些動物能夠飲用海水而不會脫水。

肝臟:雖然不直接參與水分調節,但肝臟在尿素循環和某些滲透調節物質的合成中起著重要作用。例如,在某些海洋軟骨魚類中,肝臟合成的尿素用於提高體內滲透壓。

內分泌腺:如腦下垂體、腎上腺等,通過分泌各種調節激素來間接參與滲透調節過程。

這些器官的協同作用使得生物體能夠在不同的環境中維持內環境的穩定。例如,海洋哺乳動物雖然生活在高鹽環境中,但通過特化的腎臟功能和其他輔助機制,如限制飲水和產生代謝水,來維持體內水鹽平衡。

在進化的過程中,不同生物根據其生存環境發展出了不同的滲透調節策略和器官特化。理解這些多樣化的滲透調節機制不僅有助於我們更好地認識生物適應性,也為生物醫學研究和環境保護提供了重要的理論基礎。

腎臟是哺乳動物體內最重要的排泄和滲透調節器官。其精密的結構設計使其能夠高效地過濾血液、重吸收有用物質、排出廢物,並精確調節體內水分和電解質平衡。深入了解腎臟的結構對於理解其功能至關重要。

人體有兩個腎臟,位於腹腔後壁,脊柱兩側。每個腎臟呈豆狀,約拳頭大小。從外到內,腎臟可分為幾個主要部分。最外層是腎包膜,由結締組織構成,保護腎臟並維持其形狀。腎包膜之下是腎皮質,呈淺色,含有大量腎小球和腎小管的彎曲部分。再往內是腎髓質,呈深色,呈錐體狀,稱為腎錐體。腎髓質主要包含腎小管的直部分和集合管。腎臟中央是腎盂,一個漏斗狀腔室,負責收集由集合管排出的尿液。腎盂周圍的空間稱為腎竇,包含血管、神經和脂肪組織。

腎元是腎臟的功能單位,每個人腎約有100萬個腎元。每個腎元由幾個主要部分組成。首先是腎小球,由入球小動脈分支形成的毛細血管球構成,被鮑氏囊包裹,形成雙層結構。腎小球負責血液的初步過濾,產生原尿。

接著是近曲小管,位於腎皮質,呈彎曲狀。近曲小管負責重吸收大部分的葡萄糖、氨基酸、鈉離子和水。其上皮細胞具有微絨毛,增加表面積,有利於物質的重吸收。

亨利氏環是腎元中的U形結構,從皮質延伸入髓質。它分為降支和升支兩部分,在濃縮尿液過程中起關鍵作用。亨利氏環的特殊結構有助於形成腎髓質的滲透壓梯度。

遠曲小管位於腎皮質,也呈彎曲狀。它負責精細調節電解質平衡,特別是鈉、鉀和鈣的平衡。遠曲小管的上皮細胞具有特定的離子通道和轉運體,使其能夠根據體內需求調節這些離子的排泄和重吸收。

最後是集合管,從皮質延伸至髓質。多個腎元的遠曲小管匯入一個集合管。集合管負責尿液的最終濃縮和酸鹼平衡調節。它對抗利尿激素特別敏感,能夠根據體內水分需求調整水的重吸收。

腎小球是腎元中最特化的結構之一,其精細結構對於理解血液過濾機制至關重要。腎小球的內皮細胞形成毛細血管內壁,具有特殊的孔窗結構,允許小分子和水通過。基底膜位於內皮細胞和足細胞之間,是主要的過濾屏障,阻擋大分子蛋白質。足細胞覆蓋在基底膜外側,具有複雜的足突結構。足突之間形成的裂隙膜是過濾的最後一道屏障。

系膜細胞位於毛細血管之間,具有收縮能力,可調節血流。球旁器位於入球小動脈和遠曲小管接觸處,包括緻密斑、球旁細胞和外膜細胞。球旁器在調節腎血流和腎素分泌中起重要作用。

各段腎小管具有特定的結構特點,與其功能密切相關。近曲小管的上皮細胞具有大量微絨毛,形成刷狀緣,極大增加表面積。這些細胞內線粒體豐富,提供能量支持主動運輸。亨利氏環的降支薄段上皮細胞扁平,高度通透。而升支厚段的上皮細胞呈立方形,具有大量鈉-鉀-氯協同轉運體。

遠曲小管的上皮細胞較低,但基底膜高度折疊,增加離子轉運能力。這些細胞含有大量鈉-氯協同轉運體和鈉-鉀泵。集合管包含兩種主要細胞類型:主細胞負責水和鈉的重吸收,受抗利尿激素調控;間插細胞則參與酸鹼平衡調節。

腎臟的血管系統極為特殊,對其功能至關重要。腎動脈從主動脈分支而來,進入腎門。然後分支為弓狀動脈,在皮髓交界處呈弧形分布。小葉間動脈從弓狀動脈向皮質放射。入球小動脈形成腎小球,而出球小動脈離開腎小球後分支形成皮質毛細血管網。髓襟動脈下降入髓質,形成直血管束。腎靜脈系統與動脈系統平行,最終匯入下腔靜脈。

這種特殊的血管排列使得腎臟能夠維持高血流量,約占心輸出量的20-25%。同時,它在不同區域形成特定的壓力梯度,有利於濾過和重吸收過程的進行。

腎間質是位於腎小管和血管之間的結締組織。它包括纖維母細胞、間質細胞、免疫細胞和細胞外基質。纖維母細胞產生細胞外基質。間質細胞參與紅細胞生成素的產生。免疫細胞如巨噬細胞和樹突狀細胞,參與腎臟的免疫防禦。細胞外基質為腎臟提供結構支持,並參與細胞信號傳導。

腎盂是收集尿液的中央腔室,其內壁覆蓋有特化的上皮組織,稱為移行上皮。這種上皮能夠適應尿液量的變化而伸展。腎盂通過輸尿管與膀胱相連,輸尿管的肌層能夠產生蠕動運動,將尿液輸送至膀胱。

腎臟的精密結構直接反映了其複雜的功能需求。高度分支的血管系統確保了充足的血液供應,使腎臟能夠高效地過濾血液。腎小球的特殊結構允許選擇性過濾,保留大分子蛋白質在血液中。長而彎曲的腎小管提供了足夠的表面積進行物質交換。髓質的錐體結構和直血管束的安排有助於形成滲透壓梯度,是尿液濃縮的基礎。球旁器的位置使其能夠監測並調節腎血流和腎素分泌。

通過這種精密的結構設計,腎臟能夠精確地調節體內水分、電解質平衡,排出代謝廢物,維持血壓,並參與多種激素的代謝和活化。理解腎臟的結構不僅對於認識其生理功能至關重要,也為診斷和治療腎臟疾病提供了基礎。

腎臟是人體內極其重要的器官,其功能和生理過程複雜而精密。腎臟不僅負責過濾血液和產生尿液,還參與多項重要的生理調節過程。以下將詳細探討腎臟的主要功能和相關的生理機制。

血液過濾是腎臟的首要功能。每天約有180升的血液通過腎小球進行過濾,產生原尿。這個過程依賴於腎小球的特殊結構和血液動力學。腎小球毛細血管的高壓(約55毫米汞柱)推動血漿中的水分和小分子物質通過過濾屏障。這個屏障由內皮細胞、基底膜和足細胞組成,能夠阻擋大多數蛋白質和血細胞。過濾後的液體進入鮑氏囊,形成原尿。

原尿的成分與血漿相似,但不含大分子蛋白質。然而,原尿中仍含有大量有用物質,如葡萄糖、氨基酸和電解質。這些物質在隨後的腎小管中被選擇性地重吸收。近曲小管是重吸收最活躍的部位,約65-70%的濾過物質在此被重吸收。這裡的上皮細胞具有豐富的微絨毛和線粒體,有利於主動運輸過程。

葡萄糖和氨基酸的重吸收主要通過鈉依賴性協同運輸體完成。這些運輸體利用鈉離子的濃度梯度將葡萄糖和氨基酸帶入細胞。隨後,這些物質通過基底側膜上的facilitated diffusion進入血液。在正常生理狀態下,幾乎所有的葡萄糖都會被重吸收。只有當血糖水準超過腎閾值(約180 mg/dL)時,尿液中才會出現葡萄糖。

電解質的重吸收和分泌是腎臟調節體內電解質平衡的關鍵機制。鈉離子的重吸收尤為重要,因為它影響體液容量和血壓。約65%的濾過鈉在近曲小管被重吸收,主要通過鈉-氫交換器和鈉-葡萄糖協同運輸體。亨利氏環的升支厚段通過鈉-鉀-2氯協同運輸體重吸收約25%的濾過鈉。遠曲小管和集合管則在醛固酮的調控下進行鈉的精細調節。

鉀離子的調節主要發生在遠曲小管和集合管。這些部位的主細胞可以根據體內需求選擇性地分泌或重吸收鉀。醛固酮促進鉀的分泌,而低鉀血症則會刺激鉀的重吸收。這種精細調節機制使得腎臟能夠維持體內鉀離子的穩定濃度。

鈣和磷酸鹽的平衡也受到腎臟的調控。大部分鈣在近曲小管被被動重吸收,而在遠曲小管則受到副甲狀腺素的主動調控。磷酸鹽主要在近曲小管重吸收,這個過程同樣受副甲狀腺素的影響。

酸鹼平衡的維持是腎臟另一項關鍵功能。腎臟通過調節氫離子的分泌和碳酸氫根離子的重吸收來維持血液pH值的穩定。近曲小管和集合管都參與這一過程。在近曲小管,鈉-氫交換器不僅重吸收鈉,還分泌氫離子。集合管的間插細胞則專門負責氫離子的分泌和碳酸氫根離子的產生。這種機制使腎臟能夠應對代謝性酸中毒或鹼中毒,維持體內酸鹼平衡。

水分平衡的調節是腎臟功能中最為精細的過程之一。這主要通過控制水的重吸收來實現。近曲小管和亨利氏環降支對水具有高度通透性,水分在這裡被動重吸收。然而,最終的水分調節發生在集合管,受抗利尿激素(ADH)的控制。ADH促進水通道蛋白(aquaporin-2)插入集合管主細胞的頂膜,增加水的重吸收。這使得腎臟能夠根據體內水分狀態產生濃縮或稀釋的尿液。

濃縮尿液的能力依賴於腎髓質的滲透壓梯度。這個梯度由亨利氏環的特殊結構和血管對流系統共同維持。亨利氏環的升支厚段主動將鈉和氯泵出細胞,但對水不通透,這導致髓質間質滲透壓升高。直小血管的對流系統則通過逆流交換機制維持這個梯度。當ADH存在時,集合管變得對水高度通透,使尿液能夠與高滲的髓質平衡,從而產生濃縮尿。

腎臟還具有內分泌功能,產生和調節多種激素。最著名的是紅細胞生成素(EPO),它刺激骨髓產生紅細胞。當腎臟感受到低氧狀態時,間質細胞會增加EPO的產生。此外,腎臟還參與維生素D的活化。1-α-羥化酶將25-羥維生素D轉化為活性形式1,25-二羥維生素D,後者對鈣磷代謝至關重要。

腎素的分泌是腎臟另一項重要的內分泌功能。球旁器中的顆粒細胞能夠感知血壓和鈉離子濃度的變化。當血壓下降或鈉離子濃度降低時,這些細胞會分泌腎素。腎素啟動腎素-血管緊張素-醛固酮系統(RAAS),這個系統通過提高血壓和促進鈉重吸收來維持體液平衡。

腎臟還參與多種代謝過程。它是氨基酸代謝和糖異生的重要場所。在飢餓或糖尿病狀態下,腎臟可以通過糖異生過程產生葡萄糖。腎臟也參與藥物和毒素的代謝和排泄。許多藥物在腎臟中被活化或失活,這對於藥物治療效果和毒性的評估至關重要。

腎血流的自身調節是維持腎功能穩定的重要機制。即使在全身血壓波動的情況下,腎臟也能維持相對恆定的血流量。這主要通過調節入球小動脈的阻力來實現。當血壓升高時,入球小動脈收縮,反之則舒張。這種機制保證了腎小球濾過率的相對穩定。

腎臟還具有代償性增大的能力。當一側腎臟功能喪失時,另一側腎臟可以通過增大和功能增強來補償。這種代償機制使得人體在只有一個腎臟的情況下仍能維持正常的生理功能。

腎臟功能的評估通常通過測量血清肌酐和尿素氮水準,以及計算腎小球濾過率(GFR)來進行。GFR是評估腎功能的金標準,它反映了腎臟每分鐘濾過的血漿量。正常成年人的GFR約為120 mL/min。隨著年齡增長,GFR會逐漸下降,但這種下降在沒有腎病的情況下通常不會影響正常生理功能。

腎臟的功能和生理過程與全身多個系統密切相關。它不僅維持體內環境的穩定,還參與血壓調節、紅細胞生成、骨代謝等多項生理過程。因此,腎功能障礙可能導致全身多系統的紊亂。了解腎臟的功能和生理對於理解多種疾病的發病機制和治療原則至關重要。

排泄系統是生物體內負責清除代謝廢物和調節體內環境的重要系統。這個系統在不同的生物類群中呈現出多樣化的形式,反映了生物在進化過程中對不同環境的適應。儘管結構和功能可能有所不同,但所有排泄系統都致力於維持生物體內的穩態。

在單細胞生物中,排泄過程相對簡單。例如,變形蟲通過收縮泡來調節細胞內的水分和離子平衡。收縮泡是一種特化的細胞器,能夠收集細胞內多餘的水分和廢物,然後將其排出細胞外。這種機制使得單細胞生物能夠在淡水環境中生存,防止因滲透作用導致的細胞膨脹。

海洋中的單細胞生物則面臨不同的挑戰。由於海水的滲透壓通常高於細胞內部,這些生物需要防止水分流失。它們通常通過調節細胞內溶質濃度來平衡滲透壓,而不是依賴特定的排泄結構。

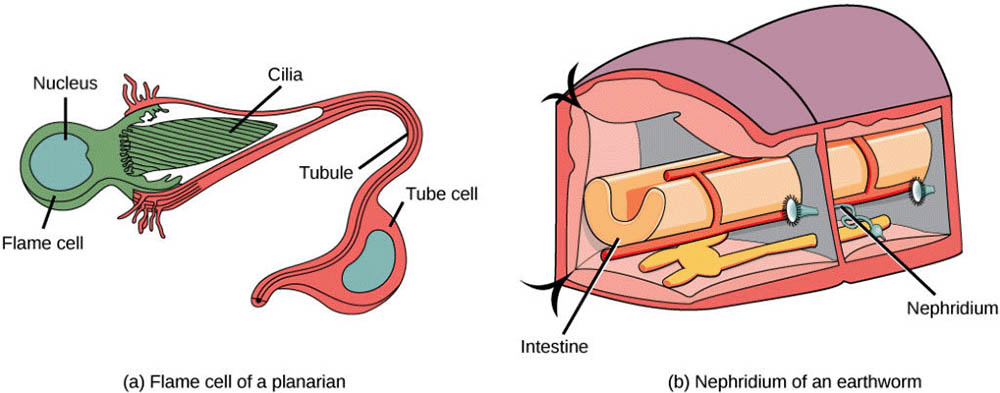

在多細胞動物中,排泄系統的複雜性顯著增加。扁形動物如渦蟲,擁有原始的排泄系統,稱為原腎管系統(protonephridial system)。這個系統由一系列分支的管道組成,管道末端有稱為火焰細胞(flame cell)的特化細胞。火焰細胞內有一簇纖毛,其運動類似搖曳的火焰,因此得名。這些細胞能夠將體液過濾,並將廢物通過管道系統排出體外。原腎管系統不僅負責排泄廢物,還參與滲透調節。

環節動物如蚯蚓,則發展出了更為先進的後腎管系統(metanephridial system)。每個體節都有一對後腎管,每個後腎管由漏斗狀的開口(腎口)、一段彎曲的管道和排泄孔組成。腎口收集體腔液,管道進行選擇性重吸收,最後通過排泄孔將廢物排出體外。這種分節式的排泄系統使得環節動物能夠更有效地調節體內環境。

節肢動物的排泄系統又有不同。陸生節肢動物如昆蟲,主要依靠馬氏管(Malpighian tubules)進行排泄。馬氏管是附著在消化道後端的細長管狀結構。它們從血淋巴中提取廢物,形成原尿,然後將其排入腸道。在腸道中,水分和某些有用物質被重吸收,剩餘的廢物隨糞便排出。這種系統特別適合陸生環境,因為它能夠有效地保存水分。

水生節肢動物如甲殼類,則主要依靠鰓和觸角腺進行排泄和滲透調節。鰓不僅負責氣體交換,還參與氨的排出和離子調節。觸角腺是一對特化的排泄器官,能夠過濾血液並產生尿液。這種雙重機制使得甲殼類動物能夠在不同鹽度的水環境中生存。

在脊椎動物中,腎臟成為主要的排泄器官。魚類的腎臟結構相對簡單,主要由前腎(pronephros)和中腎(mesonephros)組成。前腎在成魚中通常退化,而中腎則成為主要的功能單位。淡水魚的腎臟主要負責排出多餘的水分,而海水魚的腎臟則專注於保存水分和排出過量的鹽分。

兩棲動物的腎臟在進化上處於過渡階段。它們的腎臟由中腎發展而來,但結構上更接近爬行動物和哺乳動物的後腎(metanephros)。兩棲動物的腎臟需要適應水陸兩種環境,因此具有較強的可塑性。在水中時,它們的腎臟產生大量稀釋尿液;而在陸地上時,則產生較為濃縮的尿液以保存水分。

爬行動物、鳥類和哺乳動物都擁有高度發達的後腎。這種腎臟結構更為複雜,具有皮質和髓質分區。哺乳動物的腎臟特別發達,能夠產生高度濃縮的尿液,這是對陸地生活的重要適應。

值得注意的是,不同生物的含氮廢物排泄形式也有所不同。水生動物如魚類主要排泄氨,這是因為氨溶於水且容易擴散。然而,氨具有毒性,需要大量水稀釋。陸生動物演化出了將氨轉化為毒性較低的尿素或尿酸的機制。兩棲動物和哺乳動物主要排泄尿素,而爬行動物和鳥類則主要排泄尿酸。尿酸幾乎不溶於水,可以以半固體形式排出,這是對缺水環境的重要適應。

植物雖然沒有專門的排泄器官,但它們也需要處理代謝廢物。植物通過多種方式處理這些廢物,包括將其儲存在液泡中,轉化為次生代謝產物,或通過氣孔和落葉等方式排出體外。例如,許多植物將草酸鈣晶體儲存在特殊的晶體細胞中,這些晶體是草酸代謝的終產物。

某些植物還進化出了特殊的腺體來排出特定物質。例如,鹽腺使得一些濱海植物能夠在高鹽環境中生存,通過分泌高濃度鹽溶液來平衡體內鹽分。蜜腺是另一種特殊的分泌結構,它分泌富含糖分的液體,吸引昆蟲,有助於授粉。

在微生物世界中,排泄過程同樣重要。細菌通過細胞膜上的特殊蛋白質通道排出代謝廢物。某些細菌還能夠將有毒物質轉化為無毒形式,或將其泵出細胞外。這些機制不僅幫助細菌維持內環境穩定,還使它們能夠在含有抗生素等有害物質的環境中生存。

真菌的排泄系統相對簡單。它們主要通過擴散和主動運輸將廢物排出細胞。某些真菌還能夠將代謝廢物轉化為有用的次生代謝產物,如抗生素。

在進化的過程中,排泄系統不斷適應新的環境挑戰。例如,深海魚類面臨著高壓環境,它們的排泄系統需要特殊的適應來維持體內平衡。沙漠動物則進化出了極其高效的水分保存機制,如某些沙漠啮齒類動物能夠產生比血漿更為濃縮的尿液。

排泄系統的進化還體現在胚胎發育過程中。在脊椎動物胚胎發育的早期,會依次出現前腎、中腎和後腎。這個過程被認為是脊椎動物進化史的縮影,反映了排泄系統從水生到陸生的適應過程。

排泄系統的功能不僅限於廢物清除。在許多動物中,它還參與體溫調節。例如,鳥類和哺乳動物可以通過改變腎臟的血流量來調節熱量損失。一些沙漠動物如駱駝,則利用腎臟的濃縮能力來調節體溫,通過產生高度濃縮的尿液來減少水分損失,同時排出多餘的熱量。

此外,排泄系統還在免疫防禦中發揮作用。尿道和膀胱的上皮細胞不僅形成物理屏障,還能分泌抗菌物質。腎臟本身也參與免疫反應,能夠產生細胞因子和趨化因子,調節局部和系統性免疫反應。

在某些水生動物中,排泄系統還承擔了呼吸功能。例如,海參的水肺不僅參與氣體交換,還負責排泄和滲透調節。這種多功能organ的存在顯示了生物如何通過有限的結構實現多種生理需求。

排泄系統的多樣性反映了生物對不同環境的適應。從單細胞生物的簡單結構到哺乳動物的複雜腎臟,排泄系統的進化體現了生物如何在維持內環境穩定和適應外部環境之間取得平衡。理解這些不同的排泄系統及其功能,不僅有助於我們認識生物的多樣性,還為生物醫學研究和環境科學提供了重要的見解。

排泄系統在不同生物類群中呈現出豐富的多樣性,這種多樣性反映了生物對不同生存環境的適應。通過比較不同生物的排泄系統,我們可以深入理解生物進化的過程和生理適應的機制。本文將從結構、功能和適應性三個方面對各類生物的排泄系統進行比較。

單細胞生物的排泄系統相對簡單,但已經體現出基本的排泄功能。以原生動物為例,淡水中的變形蟲利用收縮泡來平衡細胞內的水分和離子濃度。收縮泡周期性地收縮,將多餘的水分和代謝廢物排出細胞外。相比之下,海洋中的單細胞生物如有孔蟲則沒有特定的排泄結構,它們主要通過調節細胞膜的通透性和細胞內溶質濃度來維持滲透平衡。這種差異反映了淡水和海水環境對生物的不同要求。

在多細胞無脊椎動物中,排泄系統開始呈現出更為複雜的結構。扁形動物如渦蟲擁有原腎管系統,這是一種原始的排泄系統。原腎管系統由火焰細胞和一系列管道組成。火焰細胞內的纖毛束不斷擺動,產生水流,將代謝廢物從體腔液中過濾出來,然後通過管道系統排出體外。這種系統雖然簡單,但已經實現了廢物的選擇性排出和體液的部分調節。

環節動物如蚯蚓則發展出了更為高級的後腎管系統。每個體節都有一對後腎管,包括腎口、腎小管和排泄孔。腎口從體腔中收集液體,腎小管進行選擇性重吸收,最後通過排泄孔排出廢物。這種分節式的排泄系統增加了排泄效率,同時也為體液調節提供了更精細的控制。

節肢動物的排泄系統呈現出對陸地和水生環境的不同適應。陸生昆蟲主要依靠馬氏管進行排泄。馬氏管是附著在腸道上的細長管狀結構,它從血淋巴中提取廢物,形成原尿,然後將其排入腸道。在腸道中,水分和某些有用物質被重吸收,剩餘的廢物則隨糞便排出。這種系統特別適合陸地環境,因為它能夠有效地保存水分。水生甲殼類則主要依靠觸角腺和鰓進行排泄和離子調節。觸角腺能夠過濾血液並產生尿液,而鰓除了負責氣體交換,還參與氨的排出和離子平衡的維持。

在脊椎動物中,腎臟成為主要的排泄器官,但其結構和功能在不同類群中有顯著差異。魚類的腎臟相對簡單,主要由中腎組成。淡水魚的腎臟主要負責排出過多的水分,以抵抗持續的水分流入。相反,海水魚的腎臟則專注於保存水分和排出過量的鹽分。海水魚還進化出了特殊的鹽腺,如鰓細胞中的氯細胞,能夠主動排出多餘的鹽分。

兩棲動物的腎臟在結構上更接近爬行動物和哺乳動物,但功能上需要適應水陸兩種環境。當在水中時,兩棲動物的腎臟產生大量稀釋尿液;而在陸地上時,則產生較為濃縮的尿液以保存水分。此外,兩棲動物的皮膚也在排泄和滲透調節中扮演重要角色,這是它們獨特的適應特徵。

爬行動物、鳥類和哺乳動物都擁有結構複雜的後腎,具有明顯的皮質和髓質分區。這種結構使得腎臟能夠產生高度濃縮的尿液,是對陸地生活的重要適應。然而,這三類動物在尿液濃縮能力和含氮廢物排泄形式上仍有顯著差異。爬行動物和鳥類主要排泄尿酸,這種物質幾乎不溶於水,可以以半固體形式排出,極大地減少了水分損失。相比之下,哺乳動物主要排泄尿素,雖然需要更多水分來溶解和排出,但能量消耗較低。

值得注意的是,不同生物的含氮廢物排泄形式與其生活環境和進化水準密切相關。水生動物如魚類主要排泄氨,這是因為氨容易溶於水且迅速擴散。然而,氨的毒性較強,需要大量水稀釋。陸生動物則演化出了將氨轉化為毒性較低的尿素或尿酸的機制。兩棲動物和哺乳動物主要排泄尿素,而爬行動物和鳥類則主要排泄尿酸。這種差異反映了不同類群對水分利用和能量消耗的權衡。

在滲透調節方面,不同生物也表現出顯著的差異。淡水生物面臨的主要挑戰是防止水分過度流入體內,因此它們通常產生大量稀釋的尿液。相反,海洋生物和陸生生物則需要保存水分。海洋硬骨魚通過飲水和鰓部離子排出來維持體內平衡。某些海洋爬行動物和鳥類則進化出了特殊的鹽腺,能夠分泌高濃度的鹽溶液。陸生哺乳動物,特別是沙漠物種,則通過產生高度濃縮的尿液來保存水分。

排泄系統的比較還涉及其與其他生理系統的整合。例如,在哺乳動物中,腎臟不僅負責排泄和滲透調節,還參與血壓調節、紅細胞生成和維生素D的活化等過程。這種多功能性在其他脊椎動物中可能不太明顯。相比之下,某些無脊椎動物的排泄器官可能兼具其他功能,如海參的水肺既是呼吸器官又是排泄器官。

在能量效率方面,不同排泄系統也存在顯著差異。一般越是複雜的排泄系統,其能量消耗越高。哺乳動物的腎臟由於需要維持高度的濾過和重吸收過程,能量消耗相當大。相比之下,昆蟲的馬氏管系統或環節動物的後腎管系統能量消耗相對較低。這種差異反映了生物在排泄效率和能量消耗之間的權衡。

排泄系統的進化還體現在其調節能力的精細程度上。高等脊椎動物的腎臟受到複雜的神經內分泌系統調控,能夠根據體內環境的微小變化迅速調整其功能。例如,哺乳動物的腎臟可以通過改變腎小球濾過率、調整各種離子的重吸收和分泌,以及改變水的重吸收來精確維持體內環境的穩定。相比之下,較為原始的排泄系統可能缺乏這種精細的調節能力。

在抵抗外界環境變化方面,不同生物的排泄系統也表現出不同程度的適應性。例如,某些兩棲動物能夠在水陸環境之間快速轉換其腎臟功能。一些淡水魚類在進入海水環境時,能夠改變其腎臟和鰓的功能以適應新的滲透壓環境。這種可塑性在進化上具有重要意義,使得生物能夠適應多變的環境。

比較不同生物的排泄系統,我們還可以發現某些共同的進化趨勢。例如,從單細胞生物到複雜的多細胞生物,排泄功能逐漸從整個細胞表面轉移到專門的器官。同時,排泄系統的調節能力也越來越精細,從簡單的被動過程發展到受複雜激素系統調控的主動過程。這些趨勢反映了生物在維持內環境穩定性方面的進化。

最後,值得注意的是,排泄系統的比較研究不僅有助於我們理解生物的多樣性和適應性,還為生物醫學研究提供了重要的見解。例如,通過研究不同動物如何應對高鹽或缺水環境,科學家們可能找到治療人類腎臟疾病或改善水資源利用的新方法。同時,了解不同生物的排泄策略也為環境保護和生態系統管理提供了重要的理論基礎。

含氮廢物是生物代謝過程中產生的含氮化合物,主要來源於蛋白質和核酸的分解。這些廢物必須及時從體內排出,否則會對生物體造成毒性影響。不同生物類群進化出了不同的含氮廢物處理策略,這些策略與其生活環境和生理特點密切相關。

氨是最簡單的含氮廢物形式,也是大多數水生動物的主要排泄物。氨的化學式為NH3,在水中迅速形成銨離子(NH4+)。氨的產生主要通過氨基酸的脫氨作用,這個過程在肝臟中進行。氨的主要優點是其合成過程簡單,不需要額外的能量消耗。然而,氨的最大缺點是其高度毒性。即使低濃度的氨也會對神經系統和其他器官造成嚴重損害。

水生動物,特別是魚類和水生無脊椎動物,主要排泄氨。這是因為水環境提供了充足的稀釋介質,使得氨可以迅速擴散並被稀釋。魚類主要通過鰓排出氨,鰓的大表面積和豐富的血供使得氨能夠快速從血液中擴散到水中。一些魚類還能通過皮膚排出少量氨。然而,即使是水生動物,如果面臨乾旱或者需要在陸地上短暫活動,也可能需要將氨轉化為其他毒性較低的形式。

尿素是另一種常見的含氮廢物,化學式為(NH2)2CO。尿素是通過肝臟中的尿素循環(Urea cycle)合成的,這個過程需要消耗能量。尿素的毒性比氨低得多,因此可以在體內積累到較高濃度而不造成立即的毒性效應。這使得排泄尿素的動物可以減少水分損失,因為它們不需要像排泄氨那樣需要大量的水來稀釋。

哺乳動物是排泄尿素的典型代表。人體每天產生約30克尿素,這些尿素主要通過腎臟排出。兩棲動物也主要排泄尿素,這與它們在水陸兩棲的生活方式相適應。當在水中時,它們可以排出較多的尿素;而在陸地上時,可以在體內積累一定量的尿素而不會造成嚴重的毒性效應。

一些特殊的魚類,如軟骨魚(如鯊魚和鰩),也利用尿素作為滲透調節物質。這些魚類在體內積累高濃度的尿素,使得體液的滲透壓接近或略高於海水,從而減少水分流失。這是一種獨特的適應機制,使得這些魚類能夠在海水中維持滲透平衡而無需像硬骨魚那樣不斷飲水。

尿酸是第三種主要的含氮廢物,化學式為C5H4N4O3。尿酸的毒性最低,而且幾乎不溶於水。這使得排泄尿酸的動物可以用最少的水分排出含氮廢物,是對乾燥環境的極佳適應。然而,合成尿酸需要消耗更多的能量。

爬行動物和鳥類是排泄尿酸的主要代表。這些動物通常生活在相對乾燥的環境中,水資源有限。通過排泄尿酸,它們可以最大限度地保存體內水分。尿酸在體內形成半固體狀的懸浮物,與糞便一起排出。這就是為什麼鳥類的排泄物通常呈現白色的原因——白色部分主要是尿酸。

一些適應極度乾燥環境的昆蟲也排泄尿酸。例如,蠶蛾幼蟲(蠶)在蛹期間不攝食也不排尿,將代謝產生的含氮廢物以尿酸的形式儲存在體內。當成蟲羽化時,這些尿酸會隨著蛾子的第一次排泄物排出。

值得注意的是,某些動物可能根據環境條件改變其排泄的含氮廢物類型。例如,非洲肺魚在水中時主要排泄氨,但當棲息地乾涸需要潛伏在泥中度過乾季時,它們會轉而排泄尿素。這種適應性使得這些動物能夠在變化的環境中生存。

含氮廢物的處理還涉及到能量代謝的權衡。氨的排泄幾乎不需要額外的能量消耗,但需要大量的水。尿素的合成需要一定的能量,但可以減少水分損失。尿酸的合成需要最多的能量,但水分損失最少。這種權衡反映了生物如何在能量利用和水分保持之間尋求平衡。

在進化的過程中,含氮廢物的排泄策略與動物的生活環境和生理需求密切相關。例如,海洋哺乳動物雖然生活在水中,但仍然主要排泄尿素而不是氨。這是因為它們需要維持體內滲透壓的穩定,而不像魚類那樣可以通過鰓直接進行離子和水分交換。

某些動物還進化出了特殊的含氮廢物處理機制。例如,家蠶(Bombyx mori)的幼蟲能夠將部分氨基酸中的氮轉化為絲蛋白,這種蛋白質最終形成蠶絲。這種機制不僅解決了含氮廢物的處理問題,還為蠶提供了保護和變態所需的物質基礎。

在人類醫學中,了解含氮廢物的代謝和排泄對於診斷和治療多種疾病至關重要。例如,血液中尿素氮(BUN)和肌酐水準的測定是評估腎功能的重要指標。在某些腎臟疾病中,這些物質在血液中的積累可能導致尿毒症。此外,某些代謝性疾病如痛風,就是由於尿酸代謝異常導致的。

含氮廢物的研究還為環境科學提供了重要的見解。在水產養殖中,了解魚類氨的排泄特性對於維持水質至關重要。在陸地生態系統中,不同動物排泄物中含氮物質的形式和含量會影響土壤的肥力和酸鹼度,進而影響植被的生長。

近年來,科學家們還發現某些含氮廢物可能具有意想不到的生理功能。例如,有研究表明尿素在某些哺乳動物的皮膚中可能扮演保濕劑的角色。在一些極端環境中生存的微生物中,尿素甚至可能作為滲透保護劑,幫助它們抵抗高鹽或乾旱脹力。

在生物技術領域,對含氮廢物的研究也有重要應用。例如,利用微生物將氨轉化為硝酸鹽的過程被廣泛應用於廢水處理。此外,某些微生物能夠利用尿素作為氮源和碳源,這一特性在生物修復和可持續農業中有潛在的應用價值。

含氮廢物的處理還與全球氮循環密切相關。人類活動,如集約農業和化石燃料的燃燒,顯著改變了全球氮循環的平衡。了解不同生態系統中含氮廢物的產生、轉化和利用過程,對於評估和減緩人類活動對環境的影響至關重要。

綜上所述,含氮廢物的研究涉及生物化學、生理學、生態學和環境科學等多個領域。通過比較不同生物的含氮廢物處理策略,我們不僅可以深入理解生物的適應性和進化過程,還可以為解決人類面臨的健康和環境問題提供新的思路和方法。這個領域的研究仍在不斷深入,相信未來會有更多令人驚喜的發現。