Streams and Life 河流生態與生物

www.epa.url.tw 林雨莊編集

第十章 河流軟體動物Mollusks

軟體動物屬於無脊椎動物,能適應許多不同環境,就其物種多樣性而言,軟體動物門是動物界的第二大門, 僅次於節肢動物門,其已確認的物種數量估計有十萬多種。但是大多數在海洋生活。兩類淡水軟體動物是河流和溪流中常見的居民:單瓣腹足類(蝸牛、蛞蝓)和雙殼貝類(蛤、貽貝)。

軟體動物最主要的特徵就是身體柔軟,並無內骨骼,大部分呈左右對稱、不分節,牠們外層皮膚會自背部折皺形成外套膜包圍全身,並能夠分泌保護用的石灰質介殼,然而部分軟體動物的外殼已退化(如蛞蝓)或是藏至體內。斧足類、腹足類的外殼上還有生長線,可以看出年齡大小。軟體動物的腹部有肌肉足或腕,但也有的肉足已經退化,是運動器官。渦蟲、淡水海綿、淡水水螅、水蛭、顫蚓也都是河流中常見的身體柔軟生物,但都不屬於軟體動物門。

大多數軟體動物的頭上長有和眼睛一樣的觸角,用來感知周圍的情況,它們有幾千顆微小的牙齒,稱為齒舌,是他們多數特有的器官,由多列角質齒板組成,形狀類似銼刀,主要用於攝食。有櫛鰓,表面具纖毛,可以激動水流,雙殼類可用此過濾水中的食物顆粒。

水生的軟體動物排泄器官為腎,會排出氨或尿素,牠們呼吸器官為鰓,由外套膜形成位於外套與身體之間,可以從流入外套腔的水中吸取氧氣。而像蝸牛等陸生的軟體動物排泄器官也是腎,但是用肺呼吸,並排泄尿酸。

有些軟體動物是雌雄異體;有些是雌雄同體。頭足綱及部分腹足綱體外受精,雌雄同體者則異體受精。不同的軟體動物有不同的產卵方式。像斧足類、石虌等把卵直接產在海水中,並無保護措施,因此產卵數量極多,但能順利發育的卻不多。有些海螺則會把卵埋起來,或分泌膠質包住。而腹足類的卵大都有膠質包住或具有殼。

10.1 腹足綱(Gastropoda)

腹足綱是軟體動物門中重要的組成部分,包括蝸牛、螺和蛞蝓,腹足綱物種具有明顯且發達的頭部,腹面有肥厚而廣闊的足,所以得名;身體有內臟的部分扭轉,因此左右不對稱;外面有介殼一枚或無殼。絕大多數的腹足綱物種都具有一個呈螺旋形的「殼」,當遇到危險的時候會將柔軟的身體縮進殼中。也有一些殼退化消失或僅在體內殘留,通常被稱為蛞蝓。具貝殼腹足類的螺旋方式通常為右旋殼,反之則稱為左旋殼。只有大約5%的現代腹足類是左旋殼。

蝸牛是最常見的腹足綱物種,腹足類在跟殼裡有一個柔軟的身體。成年後,這些單瓣動物的最長尺寸從2mm到70mm不等。肌肉推動動物,一種稱為分泌外殼的結構,而身體只是由一個頭部和一個內臟團組成。

陸生蝸牛長生活於陰涼潮濕的植物茂密區,岩塊下、草地、灌木、大樹、菜園均可見到陸生蝸牛。一般蝸牛以植物葉和嫩芽為食,也有肉食性蝸牛獵食其他種類軟體動物或蚯蚓等。蝸牛的嘴裡有一條矩形的齒舌,上面長著細小而整齊的角質舌齒。這些舌齒最多有135排,大概每一排都有105顆,總數達到了一萬顆以上。一般來說,由於蝸牛需要利用碳酸鈣來製造外殼,陸生蝸牛偏好石灰質或偏鹼性的環境,較少生活在者酸性土壤的地區。非洲大蝸牛是外來種,體型大,有紅棕色條紋或焦褐色雲狀花紋。無口蓋,遇到乾燥或冬眠時分泌乳白色粘液膜以封閉殼口。淡水蝸牛(Satsuma bairdi)是台灣特有種,是陸生蝸牛,只是以新北市淡水地名命名,並非平常就生活在淡水裡,大部分生活在樹林底層潮濕處。陸生蝸牛可以進入水體但是要在水面呼吸。

蛞蝓,就是無殼蝸牛,又稱鼻涕蟲,為腹足綱,柄眼目,蛞蝓科。成蟲體伸直時體長30∼60mm,體寬4∼6mm;長梭型,柔軟、光滑而無外殼,觸角2對,暗黑色,下邊一對短,觸角很敏感。雌雄同體,體表濕潤有黏液。以成蟲體或幼體在作物根部濕土下越冬。主要吃植物嫩葉,對農作物危害很大。

蛞蝓雌雄同體,異體受精,亦可同體受精繁殖。完成一個世代約250天,5-7月產卵,卵期16-17天,從孵化至成貝性成熟約55天。卵產於濕度大有隱蔽的土縫中,平均產卵量為400餘粒。

蝸牛與螺

蝸牛與螺幾乎是相同的物種,都是用肺呼吸,只是蝸牛偏好在陸地上活動,觸角與眼睛較為粗大,背殼較高聳;螺類在水裡活動,觸角與眼睛較細小,順應水流,背殼較扁平。蝸牛可以進入水裡,螺類也可以離水。

生活在淡水裡的蝸牛,通常稱為螺,蘋果螺、椎實螺、囊螺、釘螺、笠螺、福壽螺。除了極少數的物種,絕大多數淡水腹足動物都有殼。有些生活在淡水中的蝸牛能用鰓呼吸,而其他淡水螺物種則需要到達水面才能呼吸。此外,有些淡水螺是兩棲性動物,既有鰓又有肺(如蘋果螺科)。大多數淡水螺以藻類為食,但許多是食碎屑動物,有些是濾食性動物。椎實螺和囊螺以外套膜特化成的肺來呼吸,將空氣存在外套腔內而潛入水中,或以腔內的氣泡使身體在水錶漂浮,藉由表面張力,在水面下移動。椎實螺和囊螺外觀棲息在高度污染的水體。川蜷和錐蜷棲息在流速快而且乾淨的水流。它們以流線型錐狀外殼及腹足附著在石頭或水生植物上。

淡水螺類是草食性或雜食性的,以藻類為食,有時以有機碎屑為食。它們的嘴含有用來切割食物的堅硬的下顎,而且在嘴的更深處,蝸牛有一種獨特的銼狀結構,稱為這種長的、帶條的、有齒的結構,能快速地來回移動,在嘴的頂部研磨食物。橈骨前端不斷磨損,取而代之的是向外生長,更像是人的指甲。腹足類的消化系統是相對複雜的,用砂粒研磨食物顆粒,可產生多種酶,分解藻類的細胞壁。在蝸牛的內臟中經常觀察到藻類和矽藻,也能發現碎屑有機物和小動物。

河流螺類分佈在從小溪到大河的各種棲地中,但大多數分佈在水深不到3米的淺水區。陸生蝸牛偏好石灰質地區,水生螺類偏好含有足夠鈣質的水域。台灣各主要河流的生物調查常發現的螺類,包含蘋果螺、福壽螺、川蜷、釘螺、椎實螺、網蜷、瘤蜷、塔蜷、錐蜷、稜田螺、圓田螺、石田螺等。

釘螺,生活在稻田或淺水溪流、溝渠,在台灣常被稱為燒酒螺。釘螺外殼小,呈圓錐形,有螺層7個左右,像一個小螺絲釘,因而得名。殼面光滑或有各種粗細不同的直棱;殼口呈卵圓形,周圍完整,略向外翻,有角質蓋片。將軟身體縮入殼中,角質蓋片可完全封閉開口。

釘螺水陸兩棲,躍於15~20℃度的氣溫,主要靠吃藻類而生存,多孳生於水分充足、有機物豐富、的溝渠或河邊淺灘;通常生活在水線上下,冬季隨氣溫下降深入地面下數公分處蟄伏越冬。釘螺也可在地面生活,但活動範圍有限,速度緩慢。在水域中釘螺的活動範圍並不大,但可隨水流漂到很遠的地方,也可附著在雜草或其他漂浮物上而擴散到遠處。釘螺的壽命一般為1年,有的釘螺可存活2-3年。

椎實螺,是水生有肺類腹足綱軟體動物,能呼吸空氣的淡水螺。偏好緩慢水流或靜止水域,椎實螺是雌雄同體動物,每次產卵50-120個,並集中在一起,卵群大約5釐米長。小蝸牛較細長,外殼更加透明。貝殼較薄,稍透明,一般右旋,螺旋部較矮,體螺層一般極其膨大,殼口大,沒有像釘螺的角質蓋片。觸角扁平,略呈三角形。眼位於基部內側,觸角像兩隻耳朵,比較寬大。生活於淡水湖泊、池塘中。

囊螺,又名尖膀胱螺,俗稱水蝸牛,是一種細小的淡水螺,依靠鰓在水中進行呼吸,也有肺囊,能在空氣中呼吸。殼口比較長、大,沒有口蓋,左旋。殼身薄,表面平滑有光澤,略帶透明,殼高僅約10mm。主要刮食藻類與青苔,也撿食碎屑及腐死有機物。囊螺異體受精的種類,但也可以自體受精。囊螺膜內胚胎發育經受精卵、卵裂、囊胚、原腸胚、擔輪幼蟲、面盤幼蟲和匍匐幼蟲等7個階段,孵化後變成稚螺。

扁卷螺,體形很小,顏色一般呈灰褐色,常常附生在水草。雌雄異體,有鰓及肺囊、呼吸管,使它們能忍耐缺氧水,旱季時會自埋在底層土,緊關起殼來休眠。也可以在水面下藉由呼吸管呼吸避免鳥類攻擊。

蘋果螺也屬於扁卷螺科,它是由原產歐洲的平角卷螺人工選育而成的觀賞螺,殼是左旋的,殼的最大直徑可達2.5cm。殼口敞開,沒有口蓋,僅有一對觸角,其基部有能分辨明暗的眼點。沒有耳朵,是全聾的。它們能「看見」它們的環境,但視力僅夠分辨明暗,主要依靠一對觸鬚。沒有閉殼蓋,容易遭受淡水魚類攻擊。蘋果螺對水質不要求,能在污染水環境中生存。生活在水流緩慢、富含鈣質的緩慢水域,主要刮食藻類,也撿食碎屑及腐死有機物。

田螺科(Viviparidae),有圓田螺與石田螺兩個屬,前者體形較大,約7-8公分。都是台灣原生物種,主要分佈於淡水湖塘及水流平緩的河流底床。外殼為圓錐狀,與蝸牛類似,殼色從土黃色到黃綠色。右旋螺,成長脈清楚。體螺層約為螺高的1/3。縫合線明顯。臍孔淺。殼口近圓形。

福壽螺,是大型的淡水螺,有鰓和口蓋,是一種淡水生蘋果螺科腹足綱軟體動物。蘋果螺屬新進腹足類。

福壽螺為雌雄異體,成螺呈橢圓形,螺殼右旋,螺層五層。福壽螺整個身體由頭部、足部、內臟囊、外套膜和外殼5個部分構成。頭部腹面為肉塊狀的足,能在池壁和植物莖葉上爬行。外殼右旋,有4-5個螺層,多呈黃褐色或深褐色。有一個薄膜狀的肺囊,能直接呼吸空氣中的氧,具有輔助呼吸的功能。肺囊充氣後能使螺體浮在水面上,遇到幹擾就會排出氣體迅速下沉,對環境的適應力極強。福壽螺原產南美阿根廷,1979年引進台灣養殖,棄養後蔓延全台與鄰近國家,專吃幼嫩到苗,對農作物損害很大的外來種。每隻福壽螺雌螺一次產卵6至8個粉紅卵塊,黏附在挺水植物、石塊、樹枝或岸壁水面上方。根據實驗觀察,味道腥臭,台灣魚類、鳥類、昆蟲都不吃,殼硬、防水,僅靠陽光溫度就可孵化。在台灣一年可繁殖2個世代,每次產卵共約2000枚,繁殖力強,已超出人為防治範圍。除了農作水田外,全台灣河流下游均很常見。

10.2 雙殼綱(Bivalvia)

雙殼綱,又名斧足綱或瓣鰓綱,是軟體動物門的一個綱,生於海洋及淡水地區因有兩片貝殼而得名。頭部已經退化,足部呈斧狀,體軀兩側各有1對瓣狀的鰓。殼側生,開的過程是被動的,其關閉則需要相關肌肉的收縮完成。纖毛抖動在腮部揚起漩渦,使得水及其中的顆粒進入鰓部。口通過一條黏膜道以及觸鬚吸取營養顆粒。雙片外殼為外套膜分泌石灰質而形成。貝殼構造分為外角質層、中間稜柱層、內側珍珠層。稜柱層中沉甸各種色素,呈現多種美麗色彩。

雙殼綱動物大部分生活在淺海域,少部分生活在河流,極少數為寄生,分佈很廣。一般動作緩慢,有的藏居在河底泥沙中,有的固著在石礁或木頭上生活。兩片殼開的過程是被動的,其關閉需要相關肌肉的收縮完成。在腮部的纖毛抖動揚起水底漩渦,使水及有機物顆粒進入腮部,通過黏膜食道以及細鬚吸取有機物營養顆粒。污染的水體無法生存,太過潔淨缺乏有機物的水體也難以生存。牡蠣、青蛤、文蛤、河蚌、蛤仔、蛤蜊都屬於雙殼綱。但是在台灣淡水河流的只有河蚌(背角無齒蚌)及蜆。

雙殼綱主要特徵除了有兩枚貝殼外,身體由軀幹、足和外套膜三部分組成,頭部退化,在它的殼的背緣上有韌帶相連,兩殼間有一個或二個橫行肌柱,依靠它們的縮張作用可以開關貝殼。足位於體軀的腹側,通常側扁,呈斧狀,伸出二殼之間,故又被稱為斧足類,大多數雌雄異體,也有同體者。兩枚貝殼,一般左右對稱,殼的形態為分類的重要依據、貝殼中央特別突出的一部分,稱為殼頂,是殼中最老的部分,同心環就是生長線往外擴張。殼頂前方常有一小凹陷稱小月面,殼頂後的為盾面、殼的背緣較厚,於此處常有齒和齒槽,左右殼的齒及齒槽相互吻合,構成絞合部。絞合齒的數目和排列不一,也是鑑定雙殼類種類的主要特徵。鰓或為盾狀、絲狀或瓣狀,心臟為一心室二心目構成,開管式循環;排泄器官為一對腎;有神經節,感官不發達、多數雌雄異體,少數雌雄同體(牡蠣)。雙殼綱的全部種類都可供食用,不僅肉味鮮美,而且含有豐冨的蛋白質。對付掠食者的攻擊只有閉合或逃避。

軟體動物也能說明河流連續體概念(RCC),雙殼類不僅出現在較小的河流中,也出現在較大的河流中,儘管它們在源流段並不豐富(細顆粒有機物來源不足)。FPOM在河流連續體中普遍存在,以藻類為食的小體形螺類在3至4級序陽光充足、藻類繁盛的溪流中生活。淡水貽貝和較大體形蛤蜊在高級序河段(5或6級序河流的出海口河段)達到了它們最大的多樣性和豐度,在那裡豐富的FPOM可用於懸浮飼養。

圓蚌

圓蚌,又稱田蚌、河蚌種類有褶紋冠蚌、三角帆蚌、背瘤麗蚌、圓頂珠蚌、背角無齒蚌。台灣河流中的圓蚌就是背角無齒蚌。圓蚌外觀形狀為橢圓形,後端較為突出,殼表黑色而有細生長線,殼長可達10至20公分。殼內面有珍珠光澤。生活於河流、湖泊、池塘或水田中的底床泥沙裡。圓蚌依靠斧足的挖掘,將身體埋入泥沙中,並靠水管的引伸,進行攝食、呼吸和排泄。或者在水底稍微張開蚌殼,濾食流過的藻類和有機碎屑,為重要的河流生物指標。

高體鰟鮍與革條田中鰟鮍會將卵產於圓蚌的鰓瓣、蚌殼或斧足中,使卵受到蚌保護,孵化後再離開圓蚌。圓蚌的幼體被噴出母蚌後呈浮游狀態,會鉤附在高體鰟鮍與革條田中鰟鮍身上以擴散族群,為生物互利共生現象。背角無齒蚌(圓蚌)當成長至12-14歲時,大小可達30公分。然而,這些物種在其第一年就已經可以繁殖,儘管只有3-4公分的大小。 背角無齒蚌是一種具有高淤泥耐受性的物種,

臺灣蜆

蜆與蛤是很接近的物種,在台灣,稱海水的為文蛤(蚶仔)、竹蛤、蚶仔、西施舌,居住在淡水中的,臺語稱「蜊仔」,或蜆,通常是指臺灣蜆。有些淡水蜆的幼體需要低鹽度環境,天然蜆苗多產於稍具鹽分之河口地帶。喜棲息有緩流水、無水草、沙泥底、水深1.5公尺左右的水域環境中。花蓮立川漁場專門養殖台灣蜆,就位於花蓮溪口上游10公里處。一般來說蜊仔(台灣蜆蜆)個體比文蛤小的多,直徑1至1.5公分,有一束閉殼肌連於兩殼之間,用以閉殼。有強大、肌肉質的足。多數蛤類棲於淺水水域,埋於水底泥沙中免受波浪之擾。蛤將水從進水管吸進,又從出水管排出,從而進行呼吸和攝食。這兩片外殼由三個有機和無機物質組成。最外層是薄表皮(骨膜),中間層是棱柱層,其中含有碳酸鈣。最內層,也是最厚的一層,通常被稱為珍珠質層。殼內部的外套膜是多功能的,薄而脆弱的結構襯托內臟及身體。套膜可分泌外殼,包含呼吸器官並促進進食。

乾淨河流的中下游河段,有機物豐富,最適合淡水蜆生長。花蓮立川漁場就是利用該河段大規模養殖淡水蜆。

圖10.1 淡水軟體動物-螺、蚌、蜆

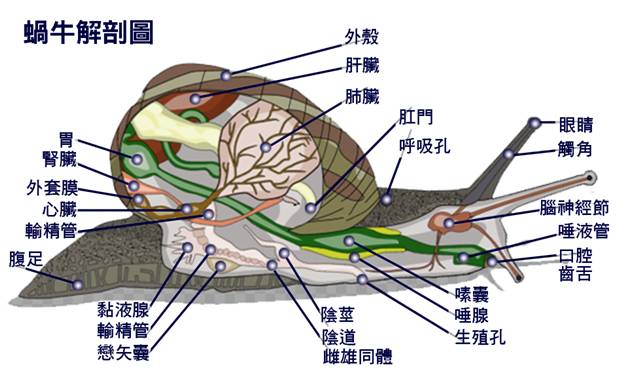

圖10.2 蝸牛器官解剖圖