Streams and Life 河流生態與生物

www.epa.url.tw 林雨莊編集

第十二章 河流兩棲與爬蟲類

12.1 兩棲綱

兩棲綱又稱兩生綱,屬於脊椎動物亞門兩棲綱。是一支變溫、卵生、營水陸兩棲的肉食性四足類脊椎動物,在生物分類學上構成名為兩棲綱的分類單元。特徵為表皮裸露,無鱗甲、毛羽等覆蓋,皮膚透過分泌粘液以保持身體濕潤;四足有趾而無爪。所產的卵缺乏卵殼保濕,因此需產在水中。

兩棲綱動物是最早由水中登上陸地生活的脊椎動物,牠的形態和 機能不僅保留適應水生生活的特徵,而且還具有適應陸地生活的特徵,在脊椎動物的演化過程中屬於由水生到陸生的先趨動物。

兩棲類,顧名思義,是指牠的一生 中有部份時期生活在水中,部份時期生活在陸地;通常幼體在水中生活,用鰓呼吸;成體在陸地生活,用肺、皮膚和口腔內膜呼吸。目前全世界的兩棲類大約有4400種,可分為三大類:無尾類(青蛙、蟾蜍)、有尾類(山椒魚、蠑螈)、無足類(台灣沒有)。

蛙類

蛙類屬於兩棲綱無尾目,主要是青蛙與蟾蜍。卵一般產於水中,孵化成蝌蚪,用鰓呼吸,經過變態,成體主要用肺呼吸,但多數皮膚也有部分呼吸功能。無尾目是生物從水中走上陸地的第一步,比其他兩生綱生物要先進,雖然多數已經可以離開水生活,但繁殖仍然離不開水,卵需要在水中經過變態才能成長。大部分蛙類以河流、池塘、水塘無棲息地,但是小水窪、居家裝水的容器也可能成為蛙類產軟繁殖的場所。蟾蜍雖然在陸地生活,但產卵時也必須找一個合適的水塘,雄性負責尋找合適的水體,雌性被其叫聲吸引,體外受精,卵在水中發育成蝌蚪。

大部份兩棲動物都能透過彈出口腔內可伸展的舌頭去捕捉獵物,其帶有黏性的舌尖能很好的黏著獵物並將其帶回口中,而無須動用顎骨半分。一些物種會以慣性去協助它們吞嚥,它們會反覆將頭部快速伸前以製造推力,從而令慣性將獵物吞進食道中。由於大部份的兩棲動物都不會咀嚼獵物,而是整支的吞進食道中,因此它們多有一個特別大的胃部,嘔吐的時候則會直接將胃吐出。不長的食道內部有纖毛協助將食物推往胃中,口腔內及咽喉中的腺體亦會分泌黏液去平滑食道。胃部則會透過分泌幾丁質酶去消化節肢動物的幾丁質外殼。

兩棲動物繁殖時候需要水,因為它們的卵要生在水裡。剛從卵裡出來的蝌蚪幼體形態用鰓呼吸,有側線,依靠尾鰭游泳。然後經變態才能上陸生活。一般來說,它們最後會離開水,但是並非所有兩棲動物都是這樣。它們成長過程中最明顯的是長出四條腿來在陸地上行走。身體分為頭、軀幹、尾和四肢四部份,沒有鰓有肺,皮膚要保持濕潤也可以交換氣體。兩棲動物都是食肉,一般以蠕蟲、蜘蛛和昆蟲為食。蝌蚪是雜食性的,作為一個群體,以附著生物群落為食,以細菌、原生動物和顆粒有機物為食:較大一點的青蛙以昆蟲、蚯蚓、魚類、幼蟹等為食物。

兩棲動物擁有柔軟的身體及薄的皮膚,既沒有爪,也沒有防禦性的硬甲或刺狀物,令它們有沒有防衛機制的錯覺。但事實上牠們卻演化出不同的防衛機制去保護自己。蠑螈及青蛙的第一道防線為牠們所製造的粘液分泌。這令牠們的皮膚濕潤並且難於捕捉。這些分泌物除了黏稠外,亦有難吃的味道,甚至帶有毒性。不少兩生動物都是夜行性並於日間隱藏起來,以避開日間捕食的物種。其他兩棲動物則善用不同的偽裝避免被發現。這些物種多有斑駁的棕色、灰色或橄欖色等以混和於背景中。爬行動物和兩棲動物在河流和溪流的生態系統動力學中沒有發揮重要作用,因此,很難評估它們是否適合RCC的預測。在一些溪流中,食草蝌蚪可能占生物量的很大比例,從而使相對功能群關係偏向於食草動物。但是,這些偏差在很大程度上僅限於一級或二級河段;因此,預測的功能群關係將恢復到這些河流和溪流下游河段的預測值。

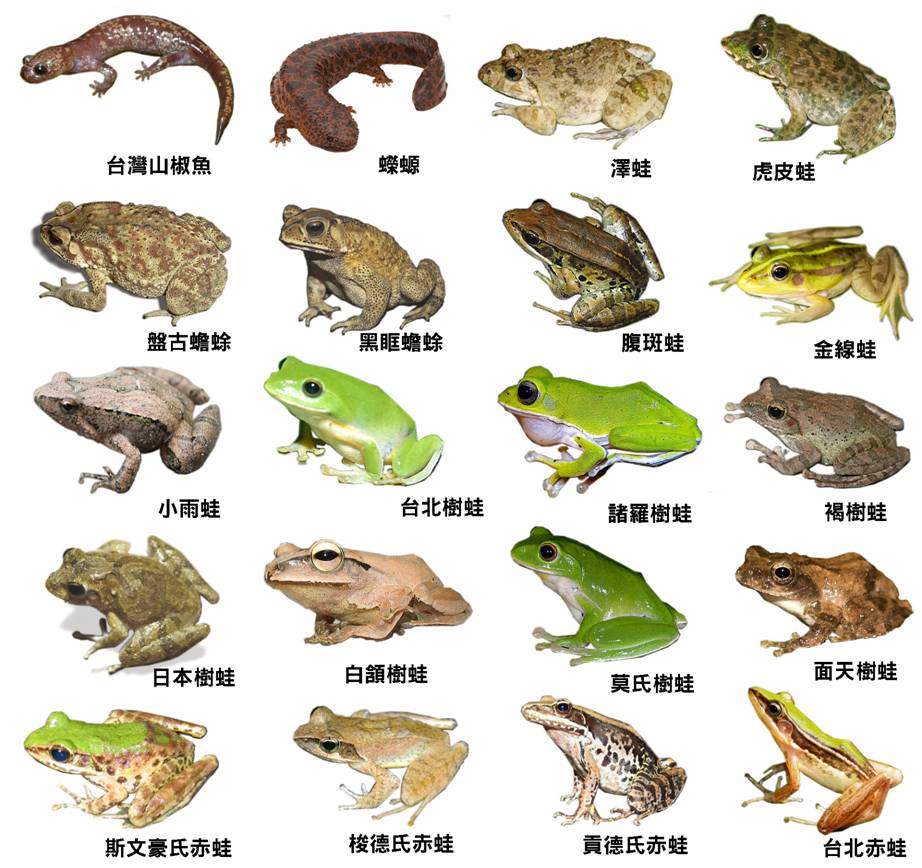

台灣是蛙類密度與與多樣性很高的地區,根據台灣的主要河川情勢調查常發現的特有種蛙類:盤古蟾蜍、斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙、褐樹蛙、面天樹蛙、莫氏樹蛙。一般非特有種常見小雨蛙、黑眶蟾蜍、澤蛙、中國樹蟾、腹斑蛙、日本樹蛙、白頷樹蛙、貢德氏赤蛙、虎皮蛙、黑蒙西氏小雨蛙等。台灣稀少保育類為豎琴蛙、台北赤蛙、金線蛙、諸羅樹蛙、台北樹蛙、翡翠樹蛙、橙腹樹蛙 。外來種為:斑腿樹蛙、美洲牛蛙、海蛙、亞洲錦蛙

蠑螈體形和蜥蜴相似,但體表沒有鱗,大部分棲息在淡水和沼澤地區,主要是北半球的溫帶區域。靠皮膚來吸收水分,因此需要潮濕的生活環境,離溪流不會太遠。環境到攝氏零下以後,他們會進入冬眠狀態。身體由頭、頸、軀幹、四肢和尾5部分組成。體全長約60∼150毫米。頭部扁平。台灣位處亞熱帶海島,沒有蠑螈。

台灣山椒魚,又名台灣小鯢,因身上有山椒的味道,所以被稱作山椒魚。棲息於高海拔針葉林或闊葉林底層、溪流附近。產卵於沙地中。卵鞝包被卵。以小型無脊椎為食。山椒魚皮膚不防水,只能棲息於潮濕的環境,體表也有黏液保護。其體長約6∼9公分,終生具有尾巴,屬於兩生類的生物,原本是處於寒帶的物種,約在十萬年前的冰河時期,它們移至台灣生活。

台灣山椒魚身體細長,具長尾,體色均勻之黑褐色或褐色,外觀像壁虎,有一根棍棒狀的尾巴,有四肢和尾巴,尾巴斷了可以再生。嘴巴有鋸齒狀的突起,方便捕食昆蟲。雌山椒魚在水中產卵,成群的雄山椒魚就圍游過去使卵受精。有些個體具不規則白色斑紋,鋤骨齒為深U型,雌雄難分,但雌的軀幹較飽滿,雄的則較瘦小。卵在水中孵出後,幼體以鰓呼吸,在肺部發育完成後,鰓會逐漸消失,之後則會改為肺來呼吸,這時台灣山椒魚也可離開水面生活。

台灣山椒魚多半居住在1500米以上較冷的溪流岸邊、森林底層的岩石。賴以維生的食物是地面上的節肢動物,每年的八月則是他們的產卵季節。台灣山椒魚也是由卵孵化成蝌蚪,再發育為成體。

圖12.1 河流周邊常見山椒魚與青蛙

12.2 爬行綱

爬行綱動物,屬於四足總綱的羊膜動物,是包括了龜、蛇、蜥蜴、鱷、鳥類及史前恐龍等物種的通稱。爬行綱動物被稱為冷血動物或外溫動物,必須借助外界環境的熱量才能保持適當的體溫。所以,牠們的體溫會隨著環境溫度的不同而改變,不像我們內溫動物靠食物的代謝來維持體溫及活動力。晒過太陽之後可以接近35度。我們常見到龜、蛇、蜥蜴暴露在陽光下,目的是控制身體的溫度,補充身體的熱量,它們會根據自己的需要,在陰涼處和陽光下的來回換位,這種調整體溫的能力,使得牠們即使不進食,也足夠維持身體的熱量。

爬蟲動物和兩棲動物很大的一點不同,就在於爬蟲動物的受精卵具有硬殼及其胚胎外的羊膜構造,使得受精卵即使在陸地上,仍舊像是浸浴在水池中,除了可以保持濕潤,也可以保持溫暖,順利的發育成長,不致於脫水死亡。而且幼體外型與成體類似,不同於青蛙的完全變態。而且,爬蟲動物在表皮層上發展出角質的鱗片、甲殼或盾板,除了具有保護的作用外,也能減少體表水份的蒸散,有助於牠們在乾燥的環境中活動。爬蟲類體表的角質層會隨著身體的長大而定期蛻皮。山椒魚外形像蜥蜴卻沒有角質層,必須保持濕潤,也不會蛻皮。

爬蟲類物都是有脊椎,用肺呼吸的變溫動物,牠們的體溫會隨環境的溫度而改變。此外,爬蟲類是由兩生類演化而來,而哺乳類和鳥類又是由爬蟲類演化而來的。因為兩生類體外受精的卵必須產在水中或潮溼地,才不致乾死;然而爬蟲類行體內受精,受精卵有殼,且具有一層羊膜保護胚胎,因此爬蟲類能夠在陸地上產卵。在地球史上,爬蟲類成為最早出現在陸地上的動物。所有的爬行動物都是陸地生物,但是與水生棲息地密切相關,並且在水中呆了相當長的時間。它們呼吸空氣,大部分離開水去曬太陽和繁殖後代,除了水蛇與龜比較親水,其他爬蟲類都可以離水長期生活。龜是雜食動物,也吃腐魚蝦,但是鱷魚和蛇都是食肉動物;因此它們作為一個群體,在水生食物網中充當二級或三級營養消費者。

河流與周邊環境可以發現的爬蟲動物有龜鱉目(烏龜、鱉)、有鱗目(蜥蜴、蛇)、喙頭目(鱷蜥)和鱷目(鱷魚)。台灣沒有鱷魚、鱷蜥,台灣的中華鱉也稀少瀕絕。

龜鱉目

龜鱉目屬於脊索動物門爬行綱,它們的肋骨進化成特殊的骨製和軟骨護盾,稱為龜甲。龜是通常可以在陸上及水中生活,亦有長時間在海中生活的海龜。自然環境中的龜有超過百年壽命的。像很多爬行動物一般,龜是變溫動物。但是由於體內新陳代謝的作用。

龜鱉類作為一個群體,是雜食動物;它們以各種各樣的動植物為食。有些龜鱉類以植物為食,有些龜類以腐肉、粗碎屑有機物補充它們的飲食。龜鱉類在尋找食物時主要利用視覺和嗅覺(大多視覺敏銳)。龜鱉類在河流食物網中充當其他大型食肉動物的食物,因此處於食物網的二級或三級營養水準。龜鱉也掠食鳥類、哺乳動物、其他爬行動物和兩棲動物,剛孵化的幼龜也很容易鳥類、哺乳動物被捕食。

淡水龜鱉和其他爬行動物一樣,是嚴格意義上的陸生動物,儘管它們被發現與許多水生棲息地(包括溪流和河流)密切相關。許多物種在水中呆了相當長的時間,隱藏在水底。與兩棲動物相比,它們對水的依賴性較小,並具有許多適應性特徵。這包括有鱗的皮膚,比兩棲動物光滑的皮膚失去更少的水分。在流動的水域中,淡水龜鱉最常出現在水流緩慢的區域;雖然它們能游泳,但是在急流河段並不常見。淡水龜鱉更喜歡水流適中、水生植被豐富和溪流底部岩石的河流;然而,它也存在於各種各樣的靜水棲息地中。本種主要是草食性,但可以吃動物性食物或食腐動物。它很謹慎,一有警覺就會潛水。

錦龜(Chrysemys

picta),是澤龜科錦龜屬的唯一種,也可稱為油彩龜,(圖19.1)。它喜歡緩慢流動的淺水,白天活動;晚上睡在底部的植被中,白天覓食或曬太陽。成年雌性錦龜體長約10至25公分,重約300至500公克,而雄龜體型則相對較小。龜殼平滑,橢圓形、平底。皮膚呈橄欖色至黑色,四肢和頭部有紅、橙、黃條紋。龜以水生植被、水藻和其他小型水生物(如昆蟲、甲殼類和魚類動物)為食。雖然錦龜經常在孵化時或孵化後不久被齧齒目、犬科、蛇亞目動物吃掉,但成年龜的硬殼能抵禦大部分的食肉動物。錦龜依賴來自周圍環境的熱量,所以只在日間活動,形式主要是曬太陽。錦龜在冬季進入冬眠,地點通常在有泥的河底。錦龜在春季和秋季交配,在晚春至盛夏期間雌錦龜就會在地上挖巢並產卵;孵出的錦龜到性成熟一般要2至9年,而雌龜則要6至16年。野生錦龜可以活超過55年。

斑龜(Mauremys sinensis)又稱花龜、台灣龜、梅花龜,為潮龜科擬水龜屬的爬行動物。外觀特徵為頭頸、四肢以及尾部皆有黃綠線條,幼體背甲有3條淡褐色稜脊,成龜會漸漸轉為灰黑或黑褐色,因幼體尾巴長,又稱長尾龜。斑龜是臺灣體型最大的淡水龜,雌龜體型較大,雌龜背甲可長達27公分,雄龜背甲約20公分。食物多樣,包括水生小動物、植物、岸邊植物、蚯蚓等。4-6月為繁殖季,龜類雖然成體存活率很高,但幼體存活率很低,要達到成熟的時間較長,因而族群成長慢。在臺灣多分布於低海拔溪流、溝渠、池塘、水庫、河口半淡鹹水的溼地。

斑龜在水中交配,雄龜幾乎不會上岸,雌龜在產卵時才會上岸。交配後的雌龜會爬上岸尋找適合產卵的鬆軟沙地,從挖坑、產卵、埋卵,要花好幾個鐘頭。雌龜產完卵常會在岸上停留一段時間,再回到水中。因人為干擾,繁殖棲地日漸減少。

紅耳龜,又稱巴西龜,但是不是來自巴西,而是來自密西西比河流域、是彩龜屬的水生龜。常被當作寵物飼養,適應力強,是麻煩的外來種。龜甲長一般長15-20cm之間。頭部兩側有鮮明的紅色條紋,在河流、湖塘和濕地廣泛分布,更偏好半淡鹹水的河可棲地。常爬到水域中的沙洲、島礁曬太陽,受驚擾時會逃入水中。雜食性,以小型魚蝦、兩棲類、甲殼類、螺貝蝸牛、水草等為食。雌龜比雄龜大,雌龜產卵約2-25個蛋,壽命約20-30年。

柴棺龜(Mauremys mutica)又稱黃喉擬水龜、米龜,為澤龜科石龜屬半水棲性淡水龜的爬行動物。頭部為綠色,有黃色帶狀紋,上頜橄欖色,下頜黃色;背甲長12-14公分;有三條脊棱,灰褐色背面,黃色腹面,散布四角形的黑斑,四肢為橄欖色,具有綠色縱走帶狀紋;趾間具蹼。柴棺龜體格強健,雜食性但偏好肉食,水陸兩棲,喜歡在水邊活動, 以小蝦、水生及陸生昆蟲、小魚、蚯蚓、青蛙、植物的果實、種子、莖葉及嫩芽為食 。略具攻擊性,會因為爭食而攻擊同類。雄性尾部粗大,泄殖孔超過背甲邊緣:雌龜體型大於雄龜,每年可產卵1-3次,每次下3-5顆蛋,約10-11周孵化。溫度低於20度時會減少活動或冬眠。常見於丘陵雜樹林地帶的河流水域中,目前在台灣為一級保育類。

食蛇龜(Cuora flavomarginata)又名黃緣閉殻龜,不吃蛇,為潮龜科閉殼龜屬的陸棲性爬行動物。背甲顏色為深褐色,稜脊上有一條明顯的黃線;頭部顏色呈黃綠色,眼睛後方有一條鮮豔的黃色縱帶;腹甲為黑色,中間有一條橫向韌帶,可使前後的背甲閉合,敵人無從下嘴。以昆蟲、蚯蚓、蛙、蝸牛、小魚蝦、腐肉為食,也會攝取蕈類、果實、葉菜。雖然是淡水龜,但不擅游泳。雌龜體型大於雄龜一倍,每年4月繁殖。溫度低會冬眠。常見於丘陵雜樹林底層,翡翠水庫集水區有食蛇龜野生動物保護區。為國際瀕危物種,在台灣為一級保育類。

鱷目

鱷魚(Crocodilia)是河流中兇猛的爬蟲類,體長範圍從1.5米到8米雄性的體型一般比雌性大,皮膚覆蓋粗大的鱗片,下顎咬合力量強大,可捕食牛、羊等大型哺乳類。分布於全球熱帶地區和流,但是台灣河流沒有鱷魚。

鱷魚的眼睛、耳孔和鼻孔位於頭頂,能使大部分身體能夠淹沒在水下,水面潛行捕獵動物。鱷目具有可以在低光照條件下增強視力的照膜,。其他脊椎動物中的眼部中央凹通常是圓形的;在鱷魚中,它是橫跨視網膜中部的水平條。當身體完全浸沒魚水中時,瞬膜會覆蓋其眼睛,也能在水下觀看,但是視力減弱許多。

鱷魚的耳孔適合在空氣環境和水下環境工作,聽覺靈敏。鱷魚的鼻子可以檢測到空氣傳播和水溶性的化學物質,會使用嗅覺系統進行狩獵。發達的三叉神經使它們能夠檢測水中的獵物振動;舌頭不能自由移動,但舌頭可摺疊固定。鱷魚的腦容量小,但學習能力強;通過喉部皮瓣振動來發出聲音。卵孵化的性別與溫度密切相關。年幼鱷魚以昆蟲、軟體動物和兩棲動物等較小的獵物為食,而成年鱷魚以魚類、爬行動物和哺乳動物為食。但是鱷魚卵和剛孵出的幼小鱷魚也常其它生物捕食,因此種群數不會太多。鱷魚是卵生動物,雌鱷魚築巢產卵。卵被埋入砂礫土的坑中,然後覆蓋,等待日照溫度孵化。

鱷魚喜歡棲息於熱帶水流緩慢的大河、湖泊或沼澤中,或活動於丘陵樹林的潮濕地帶,鱷魚之間經常合作捕獵較大的獵物,也能夠容忍其他鱷魚來分享食物,有助於提高整個鱷魚種群的生存力。鱷魚與海龜有著相似的攝食生態,只不過鱷魚是嚴格的食肉動物,並不以植物為食。它們幾乎可以吃任何動物,從昆蟲、蜘蛛到鳥類和哺乳動物。它們在狩獵時高度依賴視覺,聽覺也可能有助於確定食物的位置。和其他食肉爬行動物一樣,它們的首要任務是捕捉獵物。鱷魚既是跟蹤者又是伏擊者,攻擊獵物時非常有攻擊性。它們用大而有力的尾巴把獵物掃到可以被下顎抓住的地方。在任何生態系統中,鱷魚都沒有被確定為“關鍵”物種,儘管它們絕對是掠食者,在某些溪流中以魚類為食。

蛇類(Serpentes)

蛇是爬蟲類蛇亞目的通稱,全身布滿鱗片,身體窄長,內臟會在蛇體前後排列。部分蛇類擁有毒性,能使被其咬擊的生物受傷、疼痛以至死亡。蛇的另一個特徵是顎部能作出廣角度的開合,因此能吞食比自己身體大的獵物。所有蛇類都是肉食性的,能捕食蜥蜴、哺乳類、鳥類、魚類、昆蟲、蝸牛,甚至其它蛇類。蛇類不能以牙齒將食物撕裂、分塊,必須整個吞嚥。多種蛇類的食道內側長有骨質的尖刺,能夠捏碎食物,方便吞食。有些蛇類有毒牙,制服或殺死獵物;或者以絞捲窒息獵物;或者直接吞食。吞食獵物後,蛇類會進入短暫的休眠狀態,消化食物甚至需要花費兩天才能完成。蛇類是變溫動物,需要曬太陽以取得較高溫度。蛇類的消化酶能溶解並吸收大部分食物;消化不掉的毛髮、骨、爪等殘餘物將與尿酸一起排出體外。

蛇類有囊狀的肺,陸蛇、水蛇都能游泳,會進入水體捕魚,倚靠肺部來調整身體的浮力。蛇類有很多器官都成對,例如腎臟及生殖器官,在狹長的身體內以前後分序排列。但是,蛇類體內並沒有膀胱及淋巴結。當蛇在水中進行蜿蜒式蛇行動態時,尾部便可如鰭、蹼般充當劃水的推進器。所有蛇類都是體內受精的。雄性蛇類擁有一對呈叉狀的半陰莖,通常長著倒勾或尖刺,在交配時能抓緊雌蛇的泄殖腔壁。有些蛇類是卵胎生的,蛇卵會保存在母體之內,準備孵育。

蛇類的表皮是以蛇鱗所覆蓋,並且扭曲擺動,藉助鱗片抓緊地面向前移動。蛇類的眼瞼長有透明的眼膜,也是蛇鱗的一種。蛇類有蛻皮的特性,也有很多功效:受損舊皮得以替換;可以免於受寄生蟲侵害;可以讓體軀長大。河流兩側土丘或堤防上,常是蛇類蛻皮的場所。

蛇類的嗅覺器官位於舌頭,舌尖是呈叉狀的,能同時刺激味覺與嗅覺,偵測追蹤獵物與環境狀態。身體接觸地面,也能敏銳偵測振動。大型蛇類的身體還有熱能感應器,偵測獵物。

蛇不是河流和溪流食物網的重要成員。儘管它們是魚類、兩棲動物和水生食物網的其他成員的掠食性動物,但尚未證明它們的存在或不存在對這些生態系統的能量流動有顯著影響。因此,儘管人類無端殺害了蛇,但這種令人厭惡的做法不太可能對河流生態系統產生重大影響。

台灣蛇種類豐富,超過46種,有16種有毒蛇類,沒有蟒蛇等大型蛇類,參酌台灣地區的河流生態調查,河流廊道兩側,最常見的是台灣黑眉錦蛇、雨傘節、龜殼花、南蛇。還有王錦蛇、紅竹蛇、台灣鈍頭蛇、中華眼鏡蛇、青蛇、灰腹綠錦蛇、百步蛇、雨傘節、白梅花蛇、紅斑蛇、臭青公、草花蛇、赤尾青竹絲、細紋南蛇、過山刀、盲蛇、帶紋赤蛇、大頭蛇、臺灣鐵線蛇、紅斑蛇、青蛇、赤背松柏根蛇、茶斑蛇、黑頭蛇、環紋赤蛇、眼鏡蛇、斯文豪氏游蛇、草花蛇、花浪蛇。

游蛇科(Natricidae),也就是水游蛇、水蛇。屬的無毒蛇。蛇體全長最長可達2米。頭背部橄欖綠色,枕部兩側有一對較大的鮮明橘紅色或橘黃色斑;腹面灰白色,幾乎每一腹鱗都有1-4個略呈三角形的粗大黑色斑,有的其間還散以黑點。生活於各類水體,如溪流、湖塘、沼澤、溝渠等。移動迅速,性格謹慎。捕食蛙類及蟾蜍蠑螈,也吃魚類、小型哺乳動物和幼鳥。冬眠期為每年10月至3月。全世界均有廣泛分佈。形態和習性多樣性豐富,樹棲、穴居、水棲或半水棲,斯文豪氏游蛇與梭德氏遊蛇常出現在溪流附近,以青蛙為主食。

過山刀(Zaocys

dhumnades),又名烏梢蛇,黃頷蛇科的無毒蛇類,有樹棲習性,大多晝間行動。食性多樣,以魚、鳥、蛇、蜥蜴、青蛙、老鼠等為食。卵生。母蛇在春季或夏末產卵,每次約6 - 17枚;卵粒3-4cm。警戒心很強且行動靈敏,能快速變動方向逃離。眼睛及嗅覺敏銳,狩獵能力強,且不易捕捉。

王錦蛇(Elaphe

carinata),又名臭青公,黃頷蛇科錦蛇屬,無毒蛇類。頭頂有著類似鹿角形狀的圖案,吻端至眼睛前緣的上方常呈王字紋,全身鱗片具明顯稜脊。行動靈敏,捕食鼠類、鳥類、青蛙、蛇類(包含眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花等毒蛇),經常進入河流水域周邊草地或泥灘地。肛門腺很發達,受驚嚇時會發出強烈的惡臭。

黑眉錦蛇(Orthriophis taeniurus),游蛇科錦蛇屬。無毒性大型蛇類,成蛇長度多在2公尺以上,身體主要呈橄欖黃色。前段有規則的黑色菱形斑,眼睛後方起至頭後方有一明顯的黑色縱帶,故稱黑眉錦蛇,保育類野生動物。卵生,5月交配,夏季產卵,約1-2個月孵化,剛孵化的幼蛇長度大多超過30公分。棲息環境包括了山區、平地、樹林及草地。屬於日行性的蛇類,以蛙、鳥類、鳥蛋和鼠類等小型哺乳類為食。

雨傘節(Bungarus multicinctus),蝙蝠蛇科環蛇屬。長約1米,體背面有黑白相間的環紋,軀幹部有數十個白色環帶,毒腺很小,但毒性強烈。雨傘節多在夜間活動,多棲息水邊,以魚、蛙、蛇、鼠為食物。繁殖期在夏季,孵化期約1-2個月。在台灣是保育類野生動物。

龜殼花(Protobothrops mucrosquamatus),又名牛角蛇,蝰科原矛頭蝮屬。身體呈黃棕色,身體紅褐色,有大型黑色斑塊,如龜殼圖案,背部中央的斑塊常連成波浪狀,頭部呈三角型,為溪邊常見的毒蛇。棲息地以丘陵雜樹林、草地、溪流為主。攻擊性強。夜行性,以蛙、蜥蜴、鳥、鼠類及蝙蝠為食物。繁殖期在夏季,在台灣是保育類野生動物。

圖12.2 河流周邊常見蛇類與龜類

蜥蜴類(Lacertilia)

蜥蜴是海洋生物爬向陸地之始祖,也演化為蛇、恐龍與鳥類。變色龍、石龍子、壁虎、飛蜥、巨蜥都是蜥蜴。大部分蜥蜴都是四足動物,奔跑時會左右搖擺。躲避追殺,可能用毒、偽裝、反射出血,以及斷尾逃生。蜥蜴有外耳,沒有耳廓,而是有一個能看到耳膜的圓形開口。有可移動的方骨,有利於吞食。蜥蜴的齒列反映出了它們多種多樣的進食範圍,包括食肉、食蟲、雜食、食草、食蜜、食貝等。

蜥蜴的皮膚乾燥粗糙,大多有角蛋白鱗片,能耐環境乾旱,隨著生長發育會蛻皮,但是零散的蛻,不會整套蛻皮。蜥蜴的舌頭很長,能感測環境變化、氣味。壁虎、變色龍將腳趾上的鱗片演化成了吸盤。這些吸盤由數百萬剛毛構成,可以吸貼在垂直壁面上。在鬆軟土壤裡的石龍子十分依賴嗅覺和觸覺,而壁虎則依靠其敏銳的視力來捕獵、估測距離等。

蜥蜴通過體內受精來繁殖,蜥蜴大部分為卵生,雌性會將蛋產在保護起來的巢穴,數十顆至數百顆。大部分蜥蜴都在白天活動(壁虎夜間行動)。作為外溫動物,蜥蜴控制自身體溫的能力有限,必須要通過曬太陽來回暖,以此來補充熱量,更能活躍。在非常炎熱的天氣裡,它們會躲在陰涼處來降溫。相比之下,哺乳動物和鳥類能夠通過顫抖等方式在體內產生熱量,並通過出汗和喘氣等方式排出多餘的熱量。這種調節體溫的能力使它們哺乳動物較不受外界溫度的影響而活躍。哺乳動物能夠調節體溫使它們比爬行動物有很大的優勢,但它們為此付出了高昂的代價:哺乳動物或鳥類所需的食物量大約是同等體型爬行動物的10倍。

除了繁殖需要,大部分蜥蜴都有領土意識,各自守候捕食,不會結群。由於河流廊道水生昆蟲多,因此蜥蜴常在附近出現。

台灣的低海拔溪流蜥蜴種類很多,參酌台灣地區的河流生態調查,河流廊道兩側,最常見的是壁虎科的鉛山壁虎、無疣蝎虎、疣尾蝎虎;飛蜥科的斯文豪氏攀蜥;正蜥科的臺灣草蜥、古氏草蜥、蓬萊草蜥;石龍子科的麗紋石龍子、臺灣滑蜥、印度蜓蜥、長尾南蜥等。

石龍子科(Scincidae),和蜥蜴科大致相似,但大多數物種沒有明顯的頸部,腿部相對較小。警戒性強,行動敏捷,人類很少能接近1米以內範圍,運動方式類似於蛇的滑行。主要是吃昆蟲、蚯蚓、蝸牛等。

正蜥科(Lacertidae)身體中型或小型。四肢發達,各具5趾,尾長而尖,易於折斷。角質鱗下無骨板。頭部大都具大型對稱的盾片,腹部鱗片較大呈方形,與側鱗有明顯區別。

飛蜥科(Agamidae),或稱鬣蜥科、樹蜥科,較少在河邊出現。一般都有相當大的頭,很長的腳及尾巴。尾巴不易斷,也不會自割和再生。體型較大,全身均覆滿小鱗片。鱗片有棱。瞳孔為圓形,舌頭厚且短,主要都以昆蟲為食,也兼食植物,雄性的個體都有自己的領域。對入侵者,會以頭部上下擺動宣示主權。

壁虎科,(Gekkonidae),又稱守宮,在河流兩側岸壁或喬木上常見。身體扁平,尾可自行截斷再生,多在夜間活動,腳有粘附力。身體較小,皮膚柔軟,頭頂無大鱗。體被粒鱗,鱗間散有大的疣鱗。眼大,無活動眼瞼,耳孔鼓膜裸露內陷。以昆蟲、蚊、蠅、飛蛾等為食。多活動在山區、丘陵、溪流濱水地帶,常在夜間或陰天活動。

圖12.2 河流周邊常見蜥蜴與壁虎