Streams and Life 河流生態與生物

www.epa.url.tw 林雨莊編集

第二部分 河流生物群 The Biota of Rivers

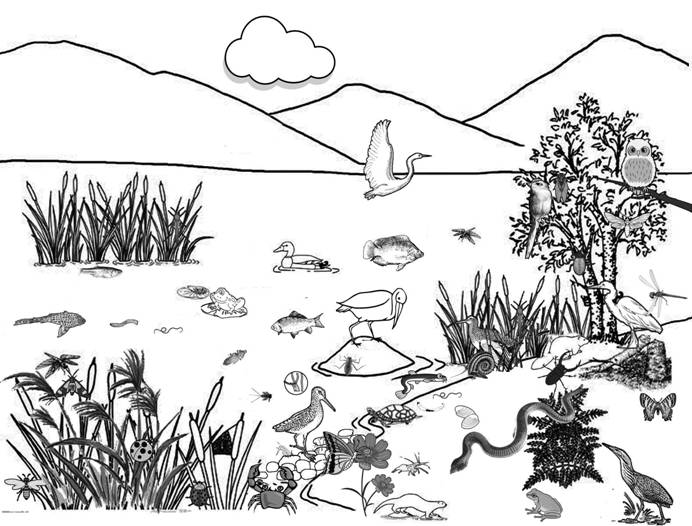

我們的目標是瞭解居住在溪流和河流及其邊緣的主要動植物群。強調生物群的生態作用,而不是詳細描述所有物種、它們的分佈和特徵。對於構成河岸食物網的大多數群體來說,展示每種物種的照片和範圍圖是不現實的,也不能幫助讀者理解它們的生態作用。在描述這種動植物時,有必要使用一些科學的或拉丁語的名稱和分類。因此,我們在這裡提供一個植物和動物如何命名和如何分類的簡要描述。

生物學家習慣上傾向於整潔;混亂是他們的死敵。因此,一個被稱為分類學的整個生物學領域已經發展起來,以滿足把每一個有機體都放在其適當位置的欲望;它的實際挑戰者被稱為分類學家。分類學是一種有組織的分類系統,通過這種分類系統,具有相似特徵的有機體群被分成越來越小的類群,這些類群的基礎是人們認識到的相似性,如體形、生態親緣關係,以及今天更為強調的生物化學(DNA)親緣關係。最高或最廣泛的分類是界(Kingdom)植物界、動物界、真菌界、原生動物界和細菌界。一個界(Kingdom)被進一步劃分為更大和更細的類別。在最高層次上,分類是基於廣泛共用的特徵,比如脊樑骨,或者一組特徵,比如頭髮、溫冷血和育雛方式等。隨著進一步細分的發展,“分裂點”變得越來越細,達到了例如昆蟲腿上的毛髮數量這樣的定義性分離!最終的結果是為每個有機體提供一個由一個屬和一個種組成的二項式(兩部分)名稱,從而將其與所有其他有機體區分開來。當然,智人是人類的二項式名稱;蜘蛛就屬於節肢動物門、蛛形綱、蜘蛛目,與其他昆蟲區別。

不幸的是,專家們並不總是在什麼樣的終點定義一個物種,甚至在最高的分類群上達成一致。當作者還是學生的時候,只有界(Kingdom)植物界、動物界;今天大多數大學生學習六個界(Kingdom) (細菌界還分為早期和現代)。隨著現代方法揭示了生命之樹最深奧隱晦的一面,追根究柢。未來這個數字很可能會再增加。生物學家們不斷地修改、重新命名和重組有機體,發現了做出這些改變的新證據。本課程的目的是讓讀者知道,我們的分類法可能與您在其他來源中找到的名稱不一致。然而,為了本書的目的,我們將使用那些目前在這個領域的大多數人都能接受的名字。 比如,蜉蝣的主要分類如下:

界 Kingdom:動物界 Animalia

門 Phylum:節肢動物門 Arthropoda

綱 Class:昆蟲綱 Insecta -有翅亞綱、古翅下綱

目 Order:蜉蝣目 Ephemeroptera - 長鞘蜉蝣亞目、短鞘蜉蝣亞目

科 Family:四節蜉科、扁蜉科、細裳蜉科、蜉蝣科…

屬 Genus:Baetis四節蜉屬

種 Species:tricaudatus小蜉蝣種

請注意,在每一級分類中,都有進一步的分類,如超目、亞科等,它們有助於分類學家尋找順序。我們在這裡不關心這些級別,但您可以在各種出版物中看到它們。

這種分類對動物特別有用,但要注意植物學家使用的是分類而不是門。當我們討論藻類時,會出現另一個問題。在舊的雙界(Kingdom)模式下,所有的植物都是由它們的光合作用能力結合在一起的。今天,有些藻類在植物界,有些是原生動物(或者更確切地說,是原生生物),有些是細菌。為了簡單起見,我們將把藻類視為植物,但要知道這只是一個方便的問題。

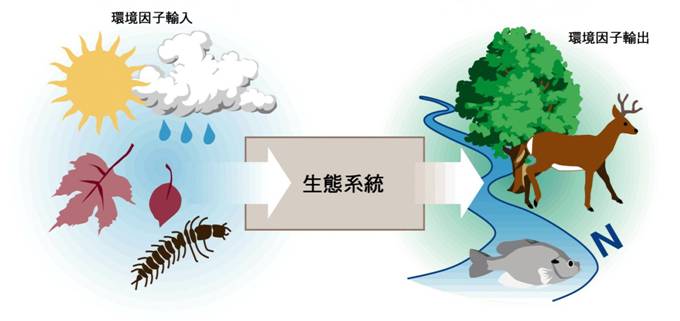

圖7.1 河流環境與生態系統關係

第七章 藻類(Algae)及微小生物 www.epa.url.tw 林雨莊編著

7.1 藻類概述

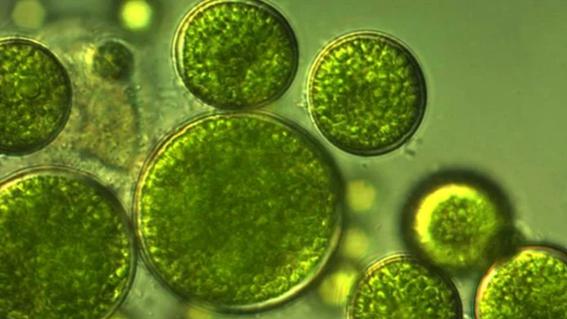

水藻,閃著綠光或閃亮的棕色,是真正的“水草”。以某種形式,它們以不同的數量和種類存在於幾乎任何你遇到的河流或小溪中,有時比你想要的更多,但肯定總是存在的。

我們將從這本書的第三部分開始,專門描述在溪流中發現的各種動植物,畢竟,正如我們之前所瞭解到的,藻類是主要的水生生物,它們通過光合作用為其他生物提供基本的食物來源。

藻類在很大程度上是微小的植物,可以自由漂浮或附著在固體物體上(圖12.1);但它們也可以聚集成肉眼可見的生命形式。在本章中,我們將重點介紹附著在岩石、樹枝、原木和其他固體物體上的附生形式,這些附生形式存在於河流和溪流中,因為它們與中小河流系統中的河流食物網有關。(浮游植物)(附生植物)

然而,我們確實需要承認浮游植物的作用,因為它們在一些流動的水域中很重要。藻類可以被發現懸浮在任何大小的河流中,從最小到最大,幾乎像湖邊的河流。問題是,在這些生態系統中,哪些是真正的“功能”藻類?如果你在一級到六級之間的小河中收集懸浮藻類,你收集的種類將與那些發現的附生植物相同,也就是說,懸浮藻類實際上是從底部分離出來的細胞。因此,儘管它們可能還活著,但實際上它們只是在運輸過程中,直到它們沉到海底或死亡,至於它們是否應該被視為以這種形式存在和運作的,還是僅僅是FPOM,還有爭論。另一個反對將它們視為這種形式的實際“生活”系統的一部分的論點是,它們不像真正的浮游植物那樣繁殖和生長。現在,隨著河流變得越來越大,湖泊、水庫和其他靜水棲息地都會流入其中,為流動系統提供真正的浮游植物。現在問題變成了,“這些湖泊在被帶到下游的時候是否繁衍生息?”在許多情況下,答案是“是的,它們確實存在”,因此可以被認為是真正的浮游植物和生態系統的“活”成員。事實上,較大河流的深度、渾濁度和軟泥河床不利於附生藻類的生長,初級生產力(光合作用)由浮游植物承擔。因此,可以說,真正的、積極發揮作用的浮游植物藻類僅限於較大的、緩慢流動的、較深的河流,我們將在本章的其餘部分介紹河流中最常見的附生藻類。

因為流動水中的藻類受到水流的影響,為了保持原樣,它們必須找到避難所或發展附著器官。前者通常出現在附生植物席、抵抗水流侵蝕性質的粘性群落、岩石裂縫或水流鬆弛的回水中,這些地方的水流可以忽略或不存在。絲狀體能夠附著在固體物體上,並能承受快速水流的沖刷。生活在河流中對植物是有益的;水流通常有很好的透氣性,並提供持續不斷的新的營養供應。同時,水流不斷地切斷細絲或沖走部分附生植物群落。因此,大多數生長在流動水中的藻類都有著快速的生長速度,使它們能夠取代那些因水流而流失的部分。

食物網的基礎

在第三章提到的基本食物或能量金字塔中,我們說河流和溪流中所有能量的基礎是水生植物或陸地植物光合作用的結果,並作為副產品輸入。在三種水生植物(藻類、大型植物和苔蘚植物)中,藻類是最重要的。它們以數不清的數量出現,以許多生命形式出現,在所有流動的環境中,它們確實在河流和溪流中無處不在。

限制因素

儘管水生植物普遍存在,但它們確實需要一定的條件才能繁衍生息,沒有這些條件,它們的發生可能相當有限。這些條件或因素包括溫度、光照、養分等,並界定了特定物種生長的限度,以及它們生存的上限和下限。這些被稱為藻類需要在光適合於合成的波長(稱為PAR或光合有效輻射)來進行有機物質的合成。它們需要一個有利於光合作用的溫度機制;較冷的溫度會減緩光合作用的進程,而較暖的溫度則會增強光合作用。而且,就像你的草坪和植物一樣,它們需要充足的營養物質,主要是磷和氮來生長。正如我們將看到的,相對數量的光、溫度和營養,加上流動和流底特徵,在哪裡決定了什麼樣的藻類將被發現。

圖7.2 河口食物網

7.2 淡水常見藻類

在溪流和河流中重要的三大類藻類是(矽藻綱)、綠藻綱和(藍藻綱)。我們需要對後一組說幾句話。如前所述,我們對進化關係的理解的進步導致了器官分類學的變化,這一點對於藍藻來說再正確不過了。多年來,它們被稱為藍綠藻,並被歸類為藻類,儘管它們非常原始。今天,所有的分類學家都用細菌而不是植物來分類它們,用顏色和有機體的組合來命名。在討論這個團體時,我們會使用他們現在的名字,儘管公眾可能更瞭解他們以前的名字。讓我們來看看這三個主要群體的一些特點。

矽藻 Diatoms

走到幾乎任何一條小溪或河流,撿起一塊大石頭。你首先注意到什麼?它很滑,至少在上面。接下來你可以觀察到它和它的鄰居都是棕色的。為什麼?好吧,光滑和顏色都是因為岩石上覆蓋著數以百萬計的單細胞藻類,叫做矽藻。矽藻確實是所有藻類中最美麗和最迷人的一種,而且確實是許多其他動植物中的一種。這是因為它們獨特的構造。它們是由兩部分組成的單細胞植物,稱為frustules矽藻殼,非常像裝藥丸的圓盒。現在,這並不是使它們獨一無二的原因。使它們與眾不同的是,每個矽藻殼微小圓盒由玻璃砂、純二氧化矽組成,每個種類的矽藻殼在玻璃外側都有獨特的條紋和圖案。在frustules矽藻殼中有有機細胞成分。這些通常是金棕色的顏色,並賦予相同的顏色,岩石和其他固體物體從河底採集。矽藻的另一個特點是它們分泌出一層粘液,正是這種粘液使岩石和樹枝變得光滑,使涉水變得危險。

矽藻根據其標記的對稱性分為兩類。那些具有徑向對稱性的被稱為 “長矽藻”,那些具有雙邊對稱性的被稱為”對稱矽藻”,它們可以無性繁殖,也可以有性繁殖。後者通常發生在一系列無性生殖之後,這可能導致細胞大小的逐漸減小;有性生殖恢復細胞的最大形態。矽藻可以單獨出現,或在串成鏈,取決於不同物種類別。它們通常是典型的清潔水環境,通常表現為兩個生長繁盛。第一次發生在春季,因為水溫溫暖,營養豐富。然後在仲夏期間種群數量下降,但在秋季再次達到高峰,因為綠藻種群的死亡和腐爛使營養物質再次變得豐富,而在盛夏水溫較高時,綠藻種群更為豐富。

在大多數河流中發現的豐富的矽藻塗層是河流生態系統的主要能源之一。它們也是氧氣的重要貢獻者,因為它們的數量和光合活性都很高。

矽藻以十億計存在於湖泊和海洋中。當它們死亡時,細胞沉入底部,細胞內容物腐爛,玻璃圓臺被留下來,在億萬年的時間裡慢慢積累。最終,這些純二氧化矽層可以變為數公尺厚,正是這些礦床的開採為工業提供了其最重要的磨料之一矽藻土;它們也被用於其他商業用途。

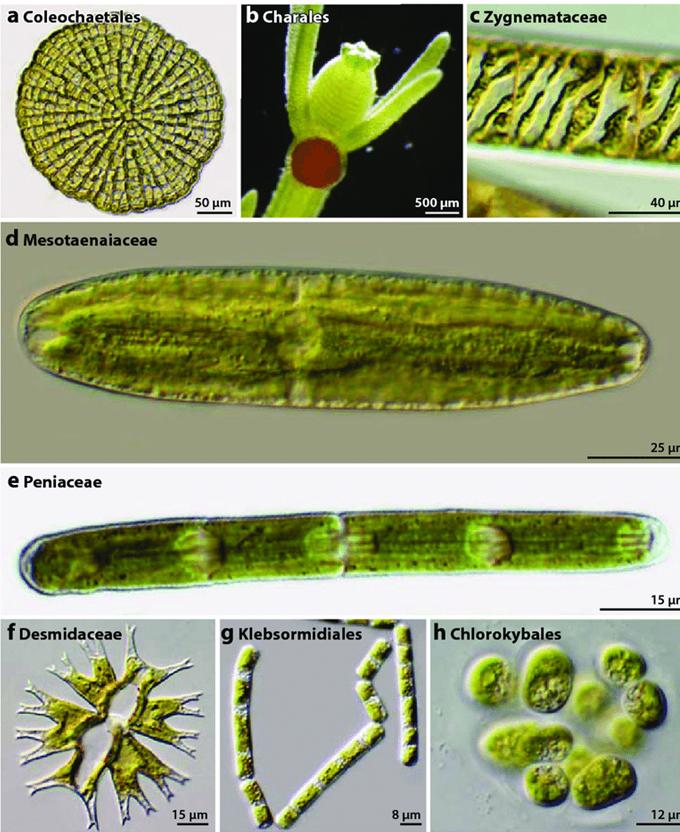

綠藻 Green Algae

為了便於討論,我們可以將綠藻分為兩大類,儘管第二類將是最感興趣的。為什麼?因為我們可以在沒有顯微鏡的情況下看到它們,正如你現在可能猜到的,第一組是微藻,沒有顯微鏡是看不見的。這些是單細胞的形式,如屬,可以在周圍植物中找到。這些藻類很小,肉眼看不見;然而,在一些靜水中,它們可能以豐富的水華出現,導致水的可見變色。

第二類綠藻是大型藻類,它們的形態很容易被看作是沿著河流或小溪散步。大型藻類在某種程度上是從單細胞形式向上發展的;它們是單細胞,與單細胞形式略有不同,但在某種基質中聚集在一起。在這種形式下,它們可能變得足夠大,不需要顯微鏡就可以看到。兩種不同的生命形式出現了:你有沒有從河流或溪流中撿到過一塊石頭或石頭,看起來是一片明亮的綠色,讓它像葉狀體細絲一樣生長?在大多數情況下,這些植物是綠藻屬,通常被稱為溪流萵苣。如果你把一小塊放在顯微鏡下,你會發現它包含四個細胞,排列成整齊的行和列。這是葉狀體生長形式的一個很好的例子。

沿著河流和溪流更為突出和容易看到的是絲狀形態,在河流或溪流中的固體物體上形成亮綠色的簇狀物,或在水流中形成長達一米的波浪狀細絲。大多數人稱絲狀綠藻為“苔蘚”,但他們錯了。正如你在第三章所學到的,真正的苔蘚是一種小植物,有葉狀的苞片,生長在涼爽的溪流中。根據屬的不同,綠藻的絲狀體可以是分枝的,也可以是不分枝的;不幸的是,分枝需要顯微鏡才能看到,因此在野外很難用眼睛分辨。是在河流和溪流中發現的最常見的不分枝形式之一,可以出現在春季寒冷急流河流湍瀨中的大而明亮的綠色葉子中;是另一種常見的不分枝藻類。是另一個不分枝的絲狀屬,發現於比一般分枝屬更安靜和溫暖的環境中。事實上,區分單個細胞是很困難的,唯一的區別是前者是不分枝的,後者是分枝的。是另一種常見的分枝絲狀綠藻,見於寒冷的河流和溪流中;通常可以通過其粗糙的質地來鑒別。

從生態學上講,綠藻是流動水體中光合氧的豐富來源。它們作為食物有機體的作用,當它們活著的時候,並不像矽藻那樣重要,因為它們的生長形式更容易被食草動物利用。然而,綠藻在兩個方面對河流生物群落很重要。當它存活時,無論是葉狀體還是絲狀體,綠藻都支持附著的矽藻;如果你在顯微鏡下觀察到一條成熟的綠藻絲狀體,你通常會發現它幾乎完全被矽藻覆蓋。它們的另一個重要功能發生在大型藻類死亡和腐爛之後;此時,它們分解並分解成FPOM(細顆粒有機物質),正如我們所瞭解到的,FPOM(細顆粒有機物質)是河流生態系統中其他生物的主要食物來源之一。

綠藻的絲狀體在它們的季節性斑點燕鷗中可以變化。通常在冬季發現水溫過低時也會出現,而在春季,只要水溫和光照條件合適,這種現象就很普遍。夏季水溫高更適合絲藻繁殖。

藍藻(藍綠藻菌) Cyanobacteria

藍藻作為附生植物群落的一部分出現在溪流中;附生植物是在溪流底部岩石和其他固體物體表面發現的生物膜的一部分。雖然藍藻在大多數附生植物群落中不像綠藻和矽藻那樣普遍,但在一定條件下,藍藻可以成為河流生態系統的重要組成部分。

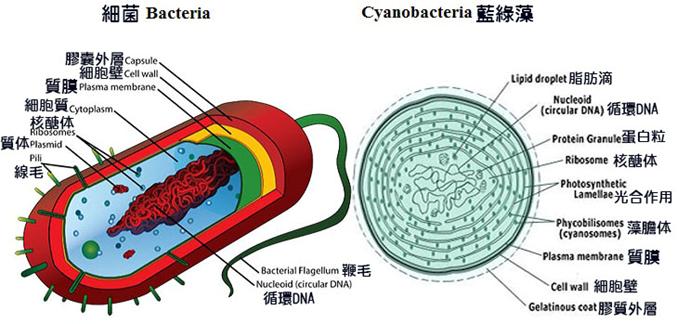

藍藻是地球上最古老的生物之一。化石記錄顯示它們至少有30億年的歷史。與其他類型的藻類相比,它們的細胞組織非常簡單,適合於這樣一種古老的生物,幾乎沒有內部細胞特徵,甚至沒有核區域。儘管如此,藍藻還是一種重要的光合生物,它的一個重要特徵是,其他藻類沒有能力固定或“提取”大氣中的氮,並將其轉化為一種可供河流中其他生物使用的形式。這是一個重要的特徵,藍藻在有氧和無氧條件下都能做到。前者由專門的細胞進行固氮,後者則由整個營養細胞進行固氮。就絲狀和非絲狀而言,藍藻一般有兩種類型;只有絲狀細菌才有固定氮的能力。

非纖維性藍藻通常呈球形或細長形,細胞可能以單細胞形式出現,也可能聚集成菌落。是一種常見的、簡單的單細胞物種,其細胞周圍有不可忽視的粘液物質。另一方面,通過粘液將單個細胞形成均勻的行和列。

絲狀藍藻發生或沒有特殊化的細胞。普通的絲狀物種沒有特殊的細胞,它們形成墊狀物並具有特殊的滑動能力。

河流和溪流中最重要的藍藻是絲狀的,它含有異形胞,並具有固定氮的能力。它們也是造成富營養(富營養化)靜水最嚴重問題的形式,在那裡它們形成巨大難看的墊和密集的藻華。造成這些問題最常見的是微囊藻。在河流中最常遇到的一個屬是這個屬,通常是生長在岩石或其他固體物體表面的小的、堅硬的、深綠色的結節(圖12.7)。它們很滑,因為細絲生長在一層厚厚的粘液中。從針頭大小到核桃大小不等。

藍藻在生態系統中非常重要,不僅因為它們能夠通過光合作用產生氧氣,尤其是當它們將大氣中的氮轉化為可供群落中其他有機體使用的化學形式時。這些藻類出現在各種各樣的環境條件下;從具有永久冰蓋的南極湖泊到水溫達到74°C的溫泉(圖12.11)。事實上,正是這些藻類為某些溫泉區提供了一些亮麗的景觀色彩。

螺旋藻是一類低等植物,屬於藍藻門,顫藻科。它們與細菌一樣,細胞內沒有真正的細胞核,細胞結構原始簡單,是地球上最早出現的光合生物,在顯微鏡下可見其形態為螺旋絲狀。是由多個細胞組成的無分枝絲狀體,呈螺旋型盤曲,形如彈簧。因為螺旋藻個體微小,肉眼很難看清楚,只能看到一池綠水。可用過濾的方式收集後製成螺旋藻粉,是藍綠色的粉末。

其他藻類

雖然矽藻、綠藻和藍藻是河流和溪流中最常見的類群,也是對生態功能最重要的類群,但也出現了其他藻類的分類類群,在某些情況下,可以相當明顯。

紅藻(紅藻門)由於其顏色,在大量出現的地方非常明顯。它們以絲狀體或葉狀體的形式出現;通常在海洋環境中,但在淡水中發現一些形式。是河流和溪流中常見的屬。它們的顏色變化很大,從紫羅蘭色到黃綠色,藍綠色到棕色和黑色。

金藻(黃褐藻)(Chrysophyta科)也出現在河流和溪流群落中。這個群中最重要的成員是矽藻,我們在上面詳細討論過。這個群體的其他淡水成員大多是浮游生物,因此不會在河流和溪流中遇到。一個屬,在緩慢移動的水中如溝渠中形成墊。除含葉綠素外,尚合有較多的類胡蘿蔔素。單細胞遊動的種類,無細胞壁,有細胞壁的種類,其組成物質主要為果膠。多具一或二根頂生的鞭毛(三根的少見),鞭毛等長或不等長。貯藏食物為油類和麥白蛋白。繁殖方法有斷裂(群體種類)、分裂、產生遊動孢子(無鞭毛的種類);有性生殖少見,屬同配接合。主要分佈在溫度較低的清澈淡水中。

鞭毛藻(Dinoflagellate),藻類,水下磷火微生物,介乎動植物之間的生物,是金藻門、裸藻門、隱藻門、甲藻門和綠藻門團藻目中具鞭毛藻類的統稱。鞭毛藻類的共同特徵是具鞭毛能主動運動,多數種類的細胞壁較薄或鞭毛藻不具細胞壁,有的(甲藻)雖有壁但不完整。是水中生物的重要食物。鞭毛藻僅有0.05mm,肉眼難以看到。當它受到外界騷擾時就會象螢火蟲一樣釋放出光亮,夜晚螢火清晰可見,這種光能釋放是鞭毛藻的自衛防禦功能。為靠光和作而生長是鞭毛藻生殖的必要條件。

夜晚海灣的藍眼淚,是數億個夜光蟲(渦鞭毛藻)受到潮水擾動的結果。

裸藻(眼蟲)是古代原生動物眼蟲的植物學名稱,因為眼蟲同時具有動物與植物兩種特性,它是一種「原生動物」,但同時眼蟲細胞又有含葉綠素的葉綠體,能夠進行光合作用,自己製造營養,所以植物學家認為它是一種「原生植物」。由於眼蟲細胞沒有細胞壁,植物學家給它起了另外一個名字-裸藻(鞭毛綱)。眼蟲體通常因含大量卵圓形的葉綠體而呈綠色。有鞭毛2條,1條自胞口伸出,生活時常打動。淡水產,春夏季節常在有機質較多的污水內大量繁殖,使水質成綠色。如綠眼蟲可作為有機物污染環境的生物指標。水華是水體藻類大量生長或聚集並達到一定濃度的現象,形成的適宜溫度為20℃-35℃,是水體優養化和特定條件綜合作用的結果,水體出現紅褐色,但是流動的河水較為少見。如果溫度或環境突變,裸藻大量死亡分解會釋放毒素,不僅敗壞水質,還會造成水中生物大量死亡。

褐藻屬於較高等的多細胞藻類,屬真核細胞生物,主要分佈於陸地邊緣的海域,淡水很少見。褐藻綱外表從暗褐色的橄欖綠都有,其取決於褐藻素與葉綠素的比例。至於它們的大小各異,從只有數公分的水雲褐藻到100公尺的巨藻屬,昆布即為常見的褐藻。褐藻門則同時可以無性生殖和有性生殖繁殖。

甲藻是指具有雙鞭毛的單細胞集合群植物,形狀不定。常分佈於淡水和海水中,有些甲藻的活動是有害的,它們的生存會帶有一些特殊的氣味。有的則可以形成“紅潮”和“藻花”,使局部海水呈現紅色、黃色或棕色。形狀有球狀、絲狀不定形和變形蟲狀等。

以上我們概述了河流生態系統中的重要藻類,重點介紹了那些不用顯微鏡就能觀察到的藻類。也許更重要的是,你要知道它們在那裡,大部分是看不見的,但它們提供了光合作用產生氧氣的重要功能,為放牧生物提供了食物基礎。

大體形藻類

馬藻、聚藻、粉綠狐尾藻、金魚藻等,體型較大,都有藻的名稱,都生長在水底或附著在岩石縫隙,體型大,應屬於大型水生植物。

馬藻,又名菹草,為眼子菜科眼子菜屬下的一種多年生沉水草本植物,原產於歐亞大陸,現在台灣許多河流都有分佈。葉條形,邊緣有鋸齒。是多年生沉水植物,它能容忍弱光,低水溫,是鹼性或優養(污染)水域的物種。

聚藻,又名穗狀狐尾藻、泥茜。為小二仙草科狐尾藻屬下的一個種。一般多分佈在溝渠、溪流等流動水域。平時沉水生長,枯水期也可挺水生長,葉羽狀,綠色,開花時花軸挺出水面。台灣最常見的為外來的粉綠狐尾藻。

金魚藻,又稱魚草,是沉水植物,特點是沒有根,銀深的長莖只能在水中漂浮。莖上有較薄的綠色線狀葉。金魚藻類的種子有堅硬的保護層,可以在水中休眠很長時間,直到它們進入合適的水域,然後才開始生長和發育。葉狀枝條深入土壤固定植物,並通過延伸白色細線狀根枝吸收養分。金魚藻還可以分枝繁殖,任何金魚藻的莖都可以單獨生長。金魚藻屬於喜氮植物,具有較強的吸氮能力。淡水湖塘、穩定的河流、溝渠,常以密集群落的形式出現。

鼠尾藻是藻類,又名黑藻,是褐藻門、圓子綱、墨角藻目、馬尾藻科、馬尾藻屬的一種植物。主要分佈海岸潮間帶的優勢種,藻體黑褐色,形似鼠尾,高3-50公分。淡水溪流較少見。

圖7.3 岩石上的附生植物塗層。

圖7.4 絲狀綠藻。

圖7.5 矽藻截頭台結構,顯示上下閥門。

圖7.6 藍綠藻與藻華

圖7.7 細菌與藍綠藻比較;藍綠藻有動物特徵,不能完全算是植物。

圖7.8 顯微鏡下不同的藻類形狀

7.2 河流微型生物

微型底棲動物通常被稱為底棲動物的“隱藏維度”,因為它們的體積很小,而且它們生活在河流和溪流的“看不見的”棲息地中。其中一個我們想進一步探索的棲息地是次生動物的棲息地。這是河底以下的區域,水充滿了石頭、礫石和細砂之間的空隙。這是棲息地垂直維度的一部分,但也有另一個被忽視的次生動物維度,這是橫向維度,即從水邊側向延伸的石頭和礫石之間的充水區域。延伸的低流變帶的體積遠遠超過河床下存在的體積。可以想像,棲息在橫向區域的生物量可能遠遠大於河道內的生物量,儘管這可能只是大型礫石層河流的正常情況。

河床下方泥土微形低棲動物的食物網很可能以有機物和生物膜為主要食物來源。這些碎屑有多種來源,包括來自水體中的FPOM沉積、源自土壤剖面的微粒以及“微生物循環”的組成部分。在這些低流變區域發現的有機體種類繁多,從難以區分的河流有機體到無色、失明的有機體,它們一生都生活在光線無法穿透的區域。

小型底棲生物,特別是微型底棲生物,在一種稱為“微生物循環”的獨特食物(能量)傳遞系統中發揮作用。這種物質循環涉及細菌從DOM開始吸收和轉移碳,隨後被其他微型生物消耗。其中一部分在這個群落中被循環利用,當小型底棲動物被包括大型無脊椎動物和浮游動物在內的宏觀有機體所吞噬,並進入河流和溪流的更高食物網時,部分底棲動物就會逃離這個循環。這種“微生物循環”的重要性仍在生態學家中爭論不休,但在河流中似乎具有相當大的意義,因為河流中存在大量溶解性和顆粒性有機物。

河流生態學的一個有趣的方面是洪水對河底的沖刷與無脊椎動物重新繁殖的速度之間的關係。與小型底棲動物的這種重新繁殖有關的一個流行理論是,當感覺到流量增加時,有機生物體會更深地退入低流變帶,並從河道橫向退出來,當正常流量恢復時,它們會向上遷移,並向河道遷移。在野外和實驗室水槽中進行了一些有趣的實驗來檢驗這些理論。儘管一些小型底棲動物由於流量增加而遷移到低流區的幾公分下方,因此可能是擾動後殖民者的一部分來源,但僅此一次遷移不足以防止小型底棲動物在洪水期間的重大損失。那麼,再生起源於哪裡?最有可能來自上游生物的下游漂流,這些生物在洪水後定居並重新繁殖。

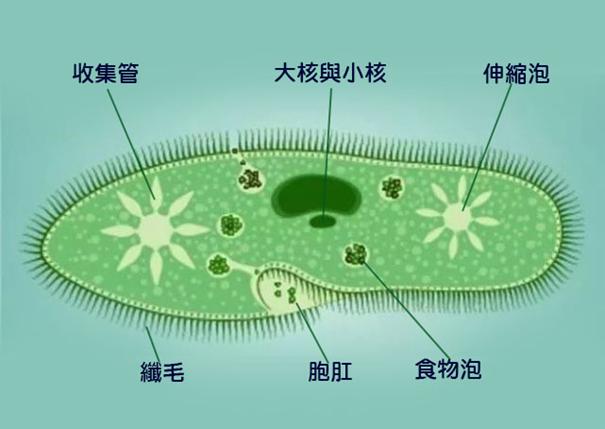

原生動物

原生動物是微小的單細胞生物;然而,一些物種可能形成由許多到數千個個體組成的群體。它們出現在流動水域的許多地方,數量可能驚人地多。纖毛蟲是河流和溪流中最常見的原生動物之一,它們的表面有短毛狀結構。在生態學上,原生動物是河流和溪流食物網的重要組成部分。它們是異養的,以溶解的有機物、細菌、碎石、藻類、輪蟲和其他原生動物為食。以細菌和碎石為食的種類最多,而利用DOM的種類最少。因此,原生動物既是消費者,又是未相似有機物質進入生態系統的釋放者。原生動物可能是營養物質再生的重要貢獻者,但它們在這方面的作用是有爭議的,可能沒有細菌那麼重要。絕大多數原生動物由於體積小、囊的產生和易於從一個地方分佈到另一個地方而廣泛分佈於世界各地。原生動物由小型底棲動物中較大的一部分取食,而小型底棲動物又成為大型無脊椎動物的食物。原生動物包含真菌、細菌、變形蟲、錶殼蟲、太陽蟲、櫛毛蟲、漫遊蟲、草履蟲、喇叭蟲、纖毛蟲、雙鞭毛蟲、有孔蟲、放射蟲、輪蟲等。

真菌(Fungi),真菌界是真核生物中的一大類群,包含酵母、黴菌之類的微生物以及為人熟知的菇類。真菌自成一界,獨立於植物、動物和其他真核生物。真菌具有以幾丁質(甲殼素)為主要成分的細胞壁,與動物同為異營生物,依賴其他生物製造的有機物為碳源,通常以滲透營養的方式取得養分,即分泌酵素分解環境中的有機物後,再以擴散作用將小分子養分吸收到細胞中。真菌不能進行光合作用,其成長型態與植物一樣不能移動,但可以透過菌絲的延長拓展棲地,也能透過經由有性或無性生殖產生的孢子進行長距離的傳播(某些孢子還具有鞭毛,可在水中移動)。真菌是生態系中的主要分解者,且在生態系的物質循環扮演重要角色。多數真菌體型很小,或存在土壤與水域中,可與動物、植物或其他真菌產生互利共生或寄生等交互作用。真菌與動物都沒有葉綠體,兩者同為異營生物,都需要以有機物作為碳源。真菌與植物都具有細胞壁與大型液胞,都可行無性生殖或有性生殖,都可以產生孢子。

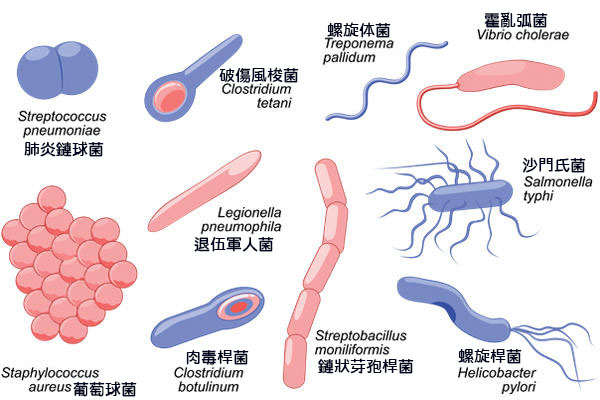

細菌(Bacteria),在水域生態中扮演重要角色,能將樹葉等大型有機物、死亡動物糞便分解、轉化成細顆粒有機物,提供眾多水域動物群攝食;也能將廢棄物分解、礦化、淨化水質。細菌具有許多不同的代謝方式。一些細菌只需要二氧化碳作為它們的碳源,被稱作自養或自營生物。那些通過光合作用從光中獲取能量的,稱為光合自養生物。那些依靠氧化化合物中獲取能量的,稱為化能自養生物。依靠有機物形式的碳作為碳源,稱為異養或異營生物。

異營細菌需從體外攝取有機物以維生,若有機物為屍體,則稱為腐生菌;若其有機物來自活體,則稱為寄生菌。自營細菌可以利用光能或化學能,將無機物自行合成有機養分。

光合自養菌包括藍細菌(藍藻),它是已知的最古老的生物,可能在製造地球大氣的氧氣中起了重要作用。其他的光合細菌進行一些不製造氧氣的過程。細菌正常生長所需要的營養物質包括氮,硫,磷,維生素和金屬元素,例如鈉,鉀,鈣,鎂,鐵,鋅和鈷。據它們對氧氣的反應,大部分細菌可以被分為以下三類:一些只能在氧氣存在的情況下生長,稱為需氧菌;相反,只能在缺氧氣情況下生長的,稱為厭氧菌;還有些無論有氧無氧都能生長,稱為兼性厭氧菌。細菌也能在人類認為是極端的冷、熱、酸、鹼、鹽、乾環境中生長。

細菌分裂速度相當快,約每隔數十分鐘即分裂一次,故在短短一小時內,就有2-3代產生。由於驚人的增值速度,可能會造成其所需的養分不足,並且形成過多代謝廢物,會妨礙細菌的生長,甚至造成死亡。運動型細菌可以被特定刺激吸引或驅逐,這個行為稱作趨性,例如,趨化性,趨光性,趨磁性、趨機械性等。在一種特殊的細菌,粘細菌中,個體細菌互相吸引,聚集成團,形成子實體。

纖毛蟲(Ciliophora),體型非常小,是一類較複雜的原生動物,纖毛蟲是纖毛蟲門生物的通稱,是一類較複雜的原生動物,主要特點是以纖毛作為運動器,細胞核一般分化出大核、小核、攝食胞器等,無性生殖為橫二分裂,有性生殖為接合生殖,生活在淡水或海水中,也有寄生的。代表生物有草履蟲,小瓜蟲等。大多數纖毛蟲在生活史的各個階段都有纖毛,以纖毛作為運動細胞器。纖毛在蟲體表面有節律地順序擺動,形成波狀運動,加之纖毛在排列上稍有傾斜,因而推動蟲體以螺旋形旋轉的方式向前運動。蟲體也可依靠纖毛逆向擺動而改變運動方向,向後移動等。在蟲體的近前端有一明顯的胞口,下接胞咽,後端有一個較小的胞肛。

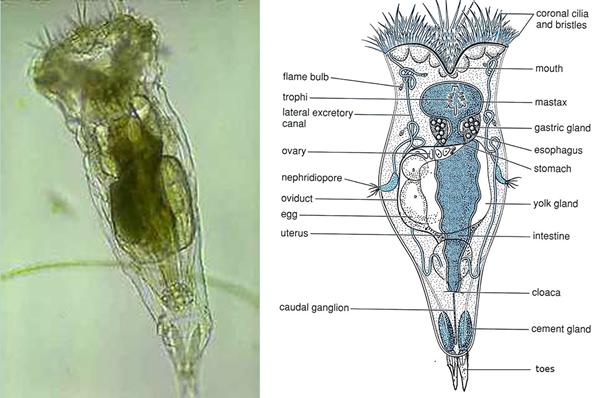

輪蟲(Rotifer),袋形動物門,可能是淡水動物中數量最多的分類類群。一般體長100-300μm。身體由頭、軀幹和足三部分組成,有的無足,在前端有纖毛,形似轉輪而得名。輪盤為輪蟲的運動和攝食器官,咽內有一個幾丁質的咀嚼器,攝食是由纖毛環產生的水流產生的,纖毛環將懸浮的有機物碎片掃入口腔區域。輪蟲軀幹呈橢圓形,背腹扁寬,具刺或棘,外面有透明的角質甲臘。尾部末端有分叉的趾及分泌粘液的腺體,藉以固著有其他物體上。雌雄異體,卵生,多為孤雌生殖。輪蟲一般吃各種藻類、細菌、有機碎屑,或吞食較小的輪蟲等。剛孵化的魚類、兩棲類幼體,口部仍然很小,很多以輪蟲為食物。

圖7.9 真菌

圖7.10 各種細菌

圖7.11 鞭毛蟲.草履蟲

圖7.12 輪蟲

苔蘚與地衣植物

苔蘚,是非維管植物中的有胚植物:它們有組織器官以及封閉的生殖系統,但缺少運輸水分的維管束。它們沒有花朵也不製造種子,而是經由孢子來繁殖,也可以產生精子和卵,行受精作用,但精子仍需以水為媒介,且有角質層。

地衣是真菌和綠藻門或藍細菌的共生體,呈灰白、暗綠、淡黃、鮮紅等多種顏色,長在乾燥的岩石或樹皮上。光合作用的綠藻(或藍細菌)提供營養物質,真菌(通常屬於子囊菌門,少數屬於擔子菌門)提供水和礦物質、提供保護,防止水分過度蒸發。地衣可以在嚴峻的環境條件下生長,常是生物占領新陸地的先鋒。在極度乾燥的條件下,地衣也可以脫去水分,進入休眠狀態,待到條件好轉,再恢復高速度增長。地衣可以長壽,有的壽命可達千年。

地衣透過包含真菌和綠藻(或藍細菌)二者的地衣碎片在空氣中傳播,長出新地衣的方式進行無性生殖。他們各自也可以單獨進行有性和無性的生殖。其中真菌部分單獨生殖的後代,需要與有關綠藻(或藍細菌)重新組合才可生存。

目前已知地衣分屬於8綱39目115科995屬19,387種,地球陸地面積的6%被地衣覆蓋。

線形與扁形動物

除了原生動物之外,河流的底棲生物有許多體型很小,構造很原始的物種,包含原生動物門、扁形動物門、刺胞動物門、線形動物門、環形動物門與微甲殼動物。

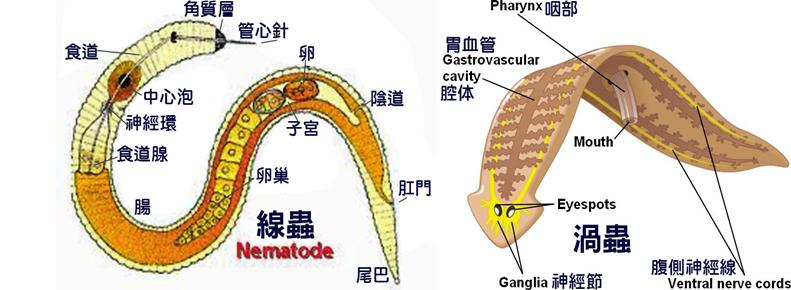

線蟲(Nematoda),線形動物門,為假體腔動物,絕大多數體小呈圓柱形,又稱圓蟲。線蟲的消化系統是有二個開口的管狀消化系統,和刺胞動物門及扁形動物門不同。可以從溪流和河流的底部或濕邊採集的任何砂、泥、碎片或其他植被樣本中發現的圓形蠕蟲,主要生活在上面2-3cm深度的沉積物中。它們通常是淡水生態系統中最豐富的底棲動物。線蟲在生態和生理兩個方面都具有很強的適應性;它們也可以在極端條件下被發現,包括極地冰和溫泉。河流和溪流中的線蟲不到1cm長,它們通過身體的鞭狀運動來移動。它們不會走太遠,但它們的運動會攪動它們生活的地方的沉積物,攪動食物顆粒並混合土壤。

線蟲主要以細菌、藻類、原生動物和其他單細胞生物為食。它們是以初級分解者(如細菌和真菌)和初級生產者為食的數量最多的動物之一。

由於線蟲體積小,難以準確識別,因此在很大程度上被淡水生態學家忽視,但是線蟲數量多、產量高,表明它們在水生生態系統的功能中發揮著重要作用。

渦蟲(Turbellaria),屬於扁形動物門(Platyhelminthes)是一類簡單的無環節兩側對稱動物,屬於無脊椎動物,有三胚層,無體腔,無呼吸及循環系統,有口,但無肛門,所以必須保持身體扁平,以使氧氣及養料能夠透過滲透來吸收。消化腔只有一個開口,同時用於進食及排泄;所以食物在其體內無法有效處理。

渦蟲常見於河流或淡水水體中,屬於扁形動物門渦蟲綱。渦蟲體長1-3mm,如微小形的蛞蝓,有對稱的雙眼與扁平長條的身軀,身體柔軟,靠腹部肌肉收縮及體表纖毛的擺動,使它能在物體上爬行,生活在淡水溪流中的石塊下,偶爾會附著在水草上,或則像綢帶在水中遊動。夜間出來活動和覓食。捕食睡眠中的小型魚類和蝦、螺、活的或死的蠕蟲、小甲殼類及昆蟲的幼蟲。覓食靠蟲體分泌一種膠液,使自己與被害者緊密黏住,再利用蟲體負面口器伸出長吻,插入受害者,同時釋放消化酶,使之溶解再吸入口中。渦蟲也吃生物死的腐敗物質,但基本都是肉食,

渦蟲雌雄同體,可以有性生殖(交換精子及產卵孵幼),也可以無性生殖(分裂),也有高度再生能力,無論是橫切、縱切還是斜切,這些被切掉的組織塊,在一周左右就能重新長出損傷的肌肉、皮膚、消化系統、生殖系統,甚至整個大腦。科學家將2釐米大小的渦蟲切成279小塊後,每一個小塊都可以重新長成一隻渦蟲。

圖7.13 線蟲與渦蟲

多孔與刺胞動物

淡水海綿,屬於多孔動物門,尋常海綿綱。分佈廣泛,常見於清淨湖水和緩溪流中。附著於水生植物枝葉或石塊上,結構細軟,生長成包殼狀或有分枝的團塊。因表面著生藻類,常呈淡綠色。最大的體積可超過2,500立方公分。淡水海綿結構簡單,沒有頭、尾、軀幹、神經和器官。海綿中細胞的主要成分是碳酸鈣或碳酸矽以及大量的膠原質。有些種類有骨針,骨針為矽質,針與針之間藉助海綿質(膠原質)互相粘著。

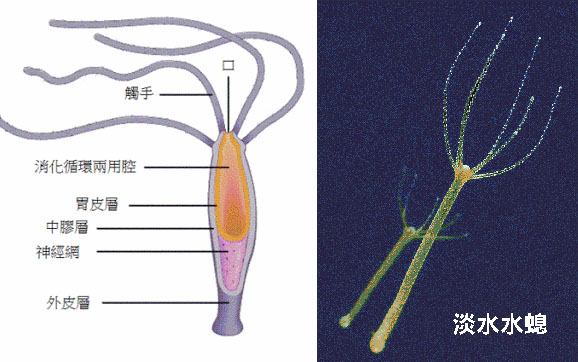

淡水水螅,屬刺胞動物門,水螅多見於海中,少數種類產於淡水;常附著於池沼水草枝葉和石塊上;通常為出芽繁殖;環境惡劣時表皮上可生出乳頭狀突起,是卵巢和精巢進行自體的有性繁殖。半透明,略帶乳黃色,頂端幾根白絲,在水中時而收縮時而延伸,宛如水中的蒲公英。 它們能緩慢行走進行移動,也會在有水流的時候隨水漂流到達理想位置才吸附住。水螅是肉食性動物,利用頂端的幾根白絲捕食小魚小蝦以及浮游生物,身體底端有基盤,用來附著的器官,能分泌黏液附著於物體表面。喜歡水草茂盛的環境。覓食靠可以伸得很長的白絲觸手將獵物纏繞,利用觸手上的刺細胞刺入獵物體內,分泌毒液將其麻醉。麻醉後的獵物再利用觸手放入口內,然後吞入消化腔。

圖7.14 淡水海綿

圖7.15 淡水水螅

環節動物

環節動物門,外形呈圓柱狀,有許多相似的體節,體節不僅外型特徵相似,亦包括內部器官:神經系統、循環系統與排泄系統等。有些類群有體節與疣足,有些類群疣足退化僅留剛毛(多毛亞綱),有些類群疣足與剛毛均消失(寡毛亞綱),如水蛭類。環節動物具有在體壁與消化道之間形成的真體腔,屬閉鎖式循環系統。具備腦及鏈狀神經系統,雌雄異體或雌雄同體,陸地、淡水與海水皆有分佈。多毛亞綱的動物大多是雌雄異體。寡毛亞綱則是雌雄同體。

多毛亞綱,體節上有成對的剛毛行使運動、呼吸或捕食等功能。也有疣足可以前進,甚至帶有鰓組織。有些多毛綱動物還擁有發達的感官;封閉式的血管系統。能自由爬行的被歸類為遊走亞綱,常見的種類有沙蠶、磯沙蠶、多鱗蟲、鱗沙蠶、仙蟲等。不能自由行走的被歸類為隱居多毛亞綱:常見的種類有海稚蟲、錐稚蟲、才女蟲、小頭蟲、帚毛蟲、蟄龍介蟲、龍介蟲、纓鰓蟲、角吻沙蠶、腺帶刺沙蠶及螺旋蟲等,會自行分泌、製造鈣質或革質混合泥沙的棲管。

寡毛亞綱,又稱貧毛亞綱,頭部不明顯,感官也不發達;有剛毛,沒有疣足,雌雄同體,直接發育。這類動物大多穴居陸地上的土壤中,稱為陸蚯蚓;少數生活底棲在淡水中,稱水蚯蚓。顫蚓、水絲蚓、仙女蟲、尾盤蟲、單向蚓等。

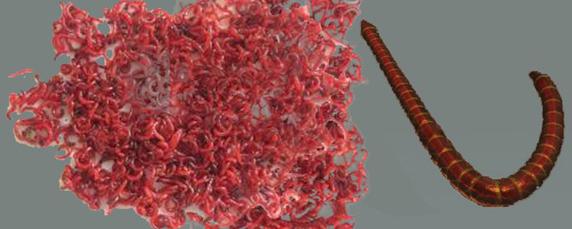

顫蚓, 泛指環節動物門貧毛綱顫蚓科(Tubificidae)的水生蚯蚓 這類動物的身體細長,有體節和剛毛,通常生活在各種淡水水體的泥沙底質中,前端藏在垂直突出的泥沙質管子裡,尾部露在水中搖曳,也常常盤繞成緊密的螺旋狀。

水生顫蚓看起來很像普通的蚯蚓,儘管體型小得多;事實上,它們的解剖學、生理學和行為與它們較大的陸地土壤中的蚯蚓關係幾乎相同。是世界各地淡水環境的泥和殘骸的普通居民。許多物種是管棲動物,它們的頭生活在沉積物中的管中,在那裡它們通過吞食沉積物進食,尾巴在沉積物上方的水中擺動。以這種方式,它們通過尾部的體壁從水中獲取氧氣。它們能夠在水中氧氣濃度較低的條件下繁衍生息,表現在它們能夠在受污染的低氧條件下形成密集的群落。

顫蚓常見於河流中下游有機物質含量高的泥灘地。牠們為雌雄同體、異體授精的種類, 體型細長且較陸生蚯蚓小,體長約 1∼3cm,體寬直徑小於 0.5cm,牠們將頭埋 在泥巴下吃有機碎屑,利用尾巴在水中擺動,增加氧氣吸收,所以在溶氧量極低 的河底也可以生活。於顫蚓有很強的 再生能力,因此,自割後經過約兩個星期的時間,可以再生新的尾巴,並不會造 成傷害,而斷掉的尾巴會皺縮成念珠狀退化消失,不會變成另一個新的個體。顫蚓就好像河川裡高效率的金屬過濾器,可以將溶解在水中的重金屬固定於 體內形成顆粒,這些金屬顆粒再隨著捕食者的糞便,或是顫蚓自割退化的尾巴沉 降到底質中,這不只減少了水體中的有毒金屬,也使得污染區的食物鏈濃縮效應 嚴重性減小。

水蛭(螞蝗),屬環節動物門,環帶綱,雌雄同體。和其他同為環帶綱的寡毛類相比,螞蟥體外無毛,而且體腔的結締組織更密集,因此身體更結實。 水蛭棲息於河流、湖塘等水體。體長稍扁,體長2-3cm,寬1-2cm。背面綠中帶黑,口內有3個半圓形的顎片,當吸著動物體時,用顎齒刺破表皮,吸取血液,由咽經食道而貯存於整個消化道和盲囊中。水蛭行動非常敏捷,會波浪式遊,也能作尺蠖式移行。水蛭幼體吸食水中浮游生物、小形昆蟲、軟體動物幼體以及泥面腐植質。成體會攻擊魚蝦。覓食方式通過波浪式游泳快速突進,接近被害者。接觸後,用吸盤釋放黏液緊緊吸附,然後利用發達的顎齒刺破被害者表皮,同時釋放防止血液凝固的蛭素和溶解肌肉的消化酶。咽部肌肉發達,擁有強大的吸吮能力,又名吸血蟲,但是對人類害處不大,用手撥彈掉就行。

圖7.16 顫蚓(紅蟲.水蚯蚓)

圖7.17 水蛭(螞蝗)

微甲殼動物

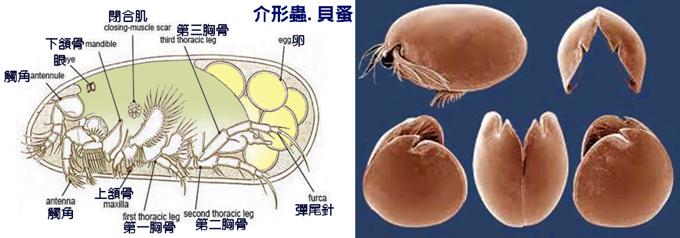

介形蟲 (Ostracoda),又稱貝蚤,屬於節肢動物門、介形蟲綱,微甲殼動物。大的像米粒,小的肉眼幾乎看不見,通常只有o.5~1mm大小,可在有根水生植被、附生植物、泥、砂和有機碎屑中找到。仔細觀察發現,它們與小蛤蜊相似,因為它們有兩個看起來像微小蛤蜊殼。從透明到白色,再到更亮的顏色,如紅色和綠色。它們主要通過第一和第二觸角的跳動運動和沉積物顆粒之間的爬行來移動。它們的主要食物包括細菌、真菌、藻類和細碎屑,因此,從生態學上講,它們是雜食性的食腐動物。

底棲介形蟲的殼由含有多於5%的MgCO3的幾丁質組成,浮游介形蟲的殼為有機質,因此浮游介形蟲的殼很難保存下來。介形蟲身體兩側對稱,不分節,外被兩瓣殼包裹,個體微小,結構複雜,。身體分為頭胸部和腹部,二者的接合處不明顯。頭部約占身體的一半,通常只有單眼,也有許多介形蟲沒有眼睛。介形蟲身體某些部位有觸毛。消化系統位於頭部腹側的口、食道、胃、腸及位於身體後端的肛門組成。利用薄的體壁自然擴散進行呼吸。底棲介形蟲均缺少血管和心臟。肌肉系統複雜。有單性生植也有兩性生殖種類。產卵之後,在適宜的溫度下孵化幼蟲。當幼蟲身體生長對殼體來說已經過大時,堅硬的雙殼脫落,隨之身體迅速增長和發育,同時形成新的殼並硬化蛻殼8次才成為成蟲。

圖7.18 介形蟲. 貝蚤Ostracoda

7.3 河流浮游生物(Plankton)

浮游生物也就是淡水環境中的微生物,它們多數是個體微小,必修用顯微鏡才能看見;而且由於缺乏甚至完全缺乏行動器官,運動能力十分弱,有的只能隨波逐流地浮游在水面上,或懸浮在水中作極微弱的浮動,因此稱為浮游生物。浮游生物包含浮游植物(Phytoplankton)與浮游動物(Zooplankton)兩大類。

浮游藻類指懸浮於水中的微小藻類,嚴格來說藻類不能算是植物。藻類是具有葉綠素、能進行光合作用、自營生活的無維管束、無胚的葉狀體(應屬於原生生物)。藻類缺乏真的根、莖、葉,藻類與植物界跟最大的差異就是植物有角質層,藻類沒有。大部分的水中微細藻類都有鞭毛,可以在水裡遊動。因此也被誤以為是動物。

但是當我們討論淡水生態時,我們仍習慣將藻類列為浮游植物。食藻的水生昆蟲或魚類,我們仍稱為「草食者」。包含矽藻、綠藻、藍藻、紅藻、黃藻、金藻、褐藻、裸藻、甲藻、螺旋藻、鞭毛藻等等,都是行光合作用的初級生產者。浮游藻類吸收來自太陽的能量和來自水的營養物以產生他們自己的食物。在光合作用過程中,浮游藻類釋放氧分子進入水中。

浮游動物,通常為異營生物-不能自己製造養分,而必須依賴外界的有機物作為營養來源的生物。它們漂浮在水面上,或是懸浮在水體中,它們通常都是小型的原生動物,但也包括一些較大型動物(魚、蝦、蟹、蟲…)的幼體,以浮游細菌、浮游植物或其他的浮游動物為食,反過來亦是其他一些大型動物的食物。因為個體很小,有微弱游泳能力,但不足以抵抗水流波動,因此統稱為浮游動物。

浮游動物的種類繁多,從原生動物到脊索動物中的被囊類和魚類,幾乎每一門動物都有浮游種類。排除魚、蝦、蟹、水生昆蟲等剛孵化的幼蚤體,嚴格界定長不大的最小體型浮游動物,包括橈腳類(copepods)、枝角目 (Cladocera)、磷蝦類(euphausiids)、水母類(medusa)、被囊類(tunicates)、毛頜類(chaetognaths)等。

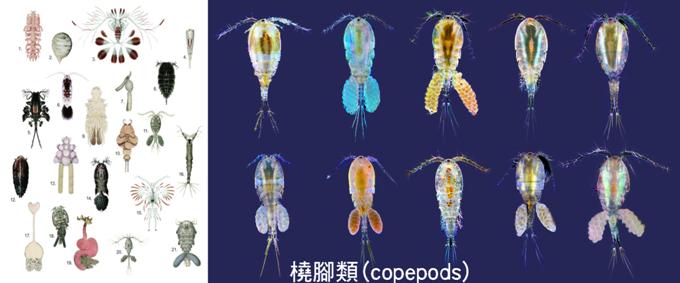

橈腳類(copepods),屬於節肢動物門、甲殼綱、橈足亞綱。有劃槳的腳,如同微型蝦子的細小的甲殼類動物,生活在淡水與海水棲地環境中,大多數的橈腳類都是浮游動物,也有些是底棲生物。橈腳類的體型差別很大,一般長1-3mm,體形像淚珠,有大的觸角。雖然牠們像其他甲殼類般有裝甲似的外骨骼,不過由於身體太細小,這一層薄薄的裝甲連同包裹著的身軀看起來差不多是完全透明。橈腳類只有一隻複眼,很多時是鮮紅色及位於頭部的中央。大部份細小的橈腳類會直接吃浮游植物,少數較大橈腳類的物種能掠食其他細小的同類。細微的橈腳類沒有心臟或循環系統,沒有血管,也沒有鰓,而是直接把氧氣吸進體內。它們以水中的懸浮物為食,利用上頜的口器來捕捉食物顆粒並把它們送到嘴裡,也是靠上頜竇排出食物殘渣或身體廢棄物。橈腳類對全球海洋的次級生產及碳匯的貢獻比磷蝦或其他的生物群更多。一些橈腳類是寄生的,並擁有高度改良的身體。它們會附在魚類、貝類、水中動物體內或體外。

枝角目(Cladocera),又稱水蚤,枝角目是甲殼亞門之下的一個目,由細小的水蚤生物組成。這些生物在內陸的水體很常見,但罕見於海洋。枝角目主要時期都是採取無性繁殖,但在特定時期會採取有性繁殖的生命週期,被稱為週期性孤雌生殖。絕大多數生活在水流緩慢、營養豐富的淡水中,是淡水浮游生物中的優勢種類。在流速較大的河流中,種類和數量都很少。枝角類大多為濾食性,借助幾對葉狀胸肢的擺動攝取細菌、單細胞藻類、有機碎屑等微小顆粒為食。

水蚤是枝角目的代表物種,體型微小,長約2mm,淡紅色,身體半透明,如米粒形,沒有腳。除頭部裸露外,身體其餘部分包被於透明的介形殼瓣內。頭部有2對樹枝形的觸角臂伸出。,第1對觸角較小,第2對特別發達,能在水中劃動,為運動器官。胸肢4~6對,擺動時可產生水流, 利用剛毛將食物過濾後送入口中。

圖7.19 橈腳類(copepods)

圖7.20 枝角目(Cladocera)